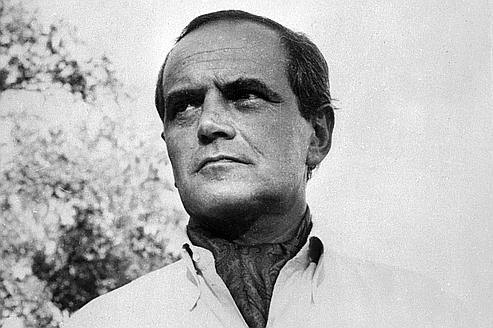

Retour aux années 30 ? 2013 = 1933 ? Drieu, surréaliste tenté par le communisme avant de suivre Doriot (devenu fasciste) avait diagnostiqué la situation de son époque. elle ressemble à la nôtre par les hommes (aussi médiocres), mais pas par les circonstances (l’histoire ne se répète jamais).

Dans Gilles, Drieu passe une volée de bois vert aux politiciens et autres intellos tentés par le pouvoir. « La politique, comme on le comprend depuis un siècle, c’est une ignoble prostitution des hautes disciplines. La politique, ça ne devrait être que des recettes de cuisine, des secrets de métier comme ceux que se passaient, par exemple, les peintres. Mais on y a fourré cette absurdité prétentieuse : l’idéologie. Appelons idéologie ce qui reste aux hommes de religion et de philosophie, des petits bouts de mystique encroûtés de rationalisme. Passons » p.927.

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…

Pourtant, le communisme pouvait être une idéologie intéressante. Déjà, « la foi politique fournit aux paresseux, aux déclassés et aux ratés de toutes les professions une bien commode excuse » p.1195. De plus, l’instrument du parti est appelé à créer une nouvelle noblesse d’État : « Qu’est-ce qui le séduisait dans le communisme ? Écartée la ridicule prétention et l’odieuse hypocrisie de la doctrine, il voyait par moments dans le mouvement communiste une chance qui n’était plus attendue de rétablir l’aristocratie dans le monde sur la base indiscutable de la plus extrême et définitive déception populaire » p.1195. D’où le ripage de Jacques Doriot du communisme au fascisme, du PC au PPF. Il y a moins d’écart qu’on ne croit entre Mélenchon et Le Pen.

Mais les intellos n’ont pas leur place en communisme, ils préfèrent le libéralisme libertaire des années folles (1920-29), et ce n’est pas différent depuis mai 68. Ils ne sont à l’aise que dans la déconstruction, la critique – certainement pas dans la création d’un mythe politique (voir les déboires actuels de l’écologisme), encore moins dans l’action ! « Il y avait là des intellectuels qui étaient entrés niaisement avec leur libéralisme dans le communisme et se retrouvaient, l’ayant fui, dans un anarchisme difficile à avouer tant de lustres après la mort de l’anarchie. Quelques-uns d’entre eux cherchaient un alibi dans le socialisme de la IIè Internationale où, dans une atmosphère de solennelle et impeccable impuissance, ils pouvaient abriter leurs réticences et leurs velléités, leurs effarouchements et leurs verbeuses indignations. A côté d’eux, il y avait des syndicalistes voués aux mêmes tourments et aux mêmes incertitudes, mais qui se camouflaient plus hypocritement sous un vieux vernis de réalisme corporatif » p.1233. Vous avez dit « indignation » ? Toujours la posture morale de qui n’est jamais aux affaires et ne veut surtout pas y être.

Les meetings politiques ou les congrès sont donc d’une pauvreté absolue, cachant le vide de projet et d’avenir sous l’enflure de la parole et le rappel du glorieux passé. François Hollande et Harlem Désir font-ils autre chose que causer ? Proposer des mesurettes dans l’urgence médiatique (tiens, comme Sarkozy…) ? « Mais au bout d’une heure, il lui fallait sortir, excédé de tant de verbiage pauvre ou de fausse technique. Il était épouvanté de voir que tout ce ramassis de médiocres à la fois arrogants et timorés vivaient avec leurs chefs dans l’ignorance totale que put exister une autre allure politique, une conception plus orgueilleuse, plus géniale, plus fervente, plus ample de la vie d’un peuple. C’était vraiment un monde d’héritiers, de descendants, de dégénérés et un monde de remplaçants » p.1214. »Remplaçants » : pas mal pour François Hollande, désigné au pied levé pour devenir candidat à la place de Dominique Strauss-Kahn, rattrapé – déjà – par la faillite morale.

Il faut dire que la France majoritairement rurale de l’entre-deux guerres était peu éduquée ; les électeurs étaient bovins (« des veaux », dira de Gaulle). La France actuelle, majoritairement urbaine, est nettement mieux informée, si ce n’est éduquée ; l’individualisme critique est donc plus répandu, ce qui est le sel de la démocratie. Rappelons que le sel est ce qui irrite, mais aussi ce qui conserve, ce qui en tout cas renforce le goût.

On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.

On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.

En politique, « tout est mythologie. Ils ont remplacé les démons, les dieux et les saints par des idées, mais ils n’en sont pas quittes pour cela avec la force des images » p.1209. La politique doit emporter les foules, mais la mystique doit aussi se résoudre en (petite) politique, forcément décevante. Les politiciens tentent aujourd’hui de pallier la désillusion par la com’.

Drieu l’observe déjà sur le costume démocratique : « Il vérifiait sur le costume de M. de Clérences qu’il était un homme de gauche. Clérences avait prévu cela depuis quelque temps : il s’était fait faire un costume merveilleux de frime. ‘La démocratie a remplacé le bon Dieu, mais Tartufe est toujours costumé en noir’, s’était exclamé à un congrès radical un vieux journaliste. En effet, à cinquante mètre, Clérences paraissait habillé comme le bedeau d’une paroisse pauvre, gros croquenots, complet noir de coupe mesquine, chemise blanche à col mou, minuscule petite cravate noire réduisant le faste à sa plus simple expression, cheveux coupés en brosse. De plus près, on voyait que l’étoffe noire était une profonde cheviotte anglaise, la chemise du shantung le plus rare et le croquenot taillé et cousu par un cordonnier de milliardaires » p.1150. François Hollande est aussi mal fagoté que les radicaux IIIè République. Il en joue probablement ; il se montre plus médiocre, plus « camarade » qu’il ne l’est – pour mieux emporter le pouvoir. Et ça marche. C’est moins une société juste qui le préoccupe que d’occuper la place… pour faire juste ce qu’il peut. « Une apologie de l’inertie comme preuve de la stabilité française » p.1216, faisait dire Drieu à son père spirituel inventé, Carentan.

Mais est-ce cela la politique ? Peut-être… puisque désormais les grandes décisions se prennent à Bruxelles, dans l’OTAN, au G7 (voire G2), à l’ONU. La politique n’est plus la mystique mais de tenir la barre dans les violents courants mondiaux. « (Est-ce qu’un grand administrateur et un homme d’État c’est la même chose ? se demanda Gilles. Non, mais tant pis.) Tu n’es pas un apôtre » p.1217.

Est-il possible de voir encore surgir des apôtres ? Drieu rêve à la politique fusionnelle, qui ravit l’être tout entier comme les religions le firent. Peut-être de nos jours aurait-il été intégriste catholique, ou converti à la charia, ou jacobin industrialiste, autre version nationale et socialiste inventée par le parti communiste chinois depuis 1978. Drieu a toujours cherché l’amour impossible, avec les femmes comme avec la politique, fusionnel dans le couple, totalitaire dans le gouvernement.

Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

Nos politiciens sont tous sortis du même moule. Du temps de Drieu c’était de Science Po, du droit et de la coterie des salons parisiens ; aujourd’hui presqu’exclusivement de l’ENA et des clubs parisiens (le Siècle, le Grand orient…). Un congrès du PS ressemble fort à un congrès radical : « Ils étaient tous pareils ; tous bourgeois de province, ventrus ou maigres, fagotés, timides sous les dehors tapageurs de la camaraderie traditionnelle, pourvus du même diplôme et du même petit bagage rationaliste, effarés devant le pouvoir, mais aiguillonnés par la maligne émulation, alors pendus aux basques des présidents et des ministres et leur arrachant avec une humble patience des bribes de prestige et de jouissance. Comme partout, pour la masse des subalternes, il n’était point tellement question d’argent que de considération » p.1212. Pas très enthousiasmant, mais le citoyen aurait vite assez de la mobilisation permanente à la Mélenchon-Le Pen : déjà, un an de campagne présidentielle a lassé. Chacun a d’autres chats à fouetter que le service du collectif dans l’excitation perpétuelle : sa femme, ses gosses, son jardin, ses loisirs. Le je-m’en-foutisme universel des pays du socialisme réel l’a bien montré.

Dans le spectacle politique, rien n’a changé depuis Drieu. Les intellos sont toujours aussi velléitaires ou fumeux, les révolutionnaires toujours aussi carton-pâte, les politiciens tout autant administrateurs fonctionnaires, et les militants dans l’illusion permanente avides du regard des puissants (à écouter le syndicaliste socialiste Gérard Filoche aux Matins de France-Culture, on est consterné). Même s’il ne faut pas le suivre dans ses choix d’époque, Drieu La Rochelle reste un bon analyste de l’animalerie politique. Il n’est jamais meilleur que lorsqu’il porte son regard aigu sur ses contemporains.

Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, 1939, Folio 1973, 683 pages, €8.64

Pierre Drieu La Rochelle, Romans-récits-nouvelles, édition sous la direction de Jean-François Louette, Gallimard Pléiade 2012, 1834 pages, €68.87

Les numéros de pages des citations font référence à l’édition de la Pléiade.

Tous les romans de Drieu La Rochelle chroniqués sur ce blog.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Membre du Comité central du RPR néo-gaulliste entre 1979 et 1981, responsable des CAR (Comités d’action républicaine) au milieu des années 1980, puis député de l’Isère du « Rassemblement national » de 1986 à 1988, délégué général du FN jusqu’en 1998, président-fondateur du MNR (Mouvement national-républicain) et candidat à la présidentielle en 2002, Bruno Mégret s’est retiré de la vie politique active en 2008. Cela ne l’empêche pas de continuer à s’y intéresser. Il donne ainsi ses impressions avec Le temps du Phénix. Pour l’occasion, Bruno Mégret s’aventure dans un genre nouveau : le récit d’anticipation politique. Son histoire décrit le quinquennat (2017 – 2022) d’un président – jamais nommé – issu du mouvement national qui entreprend le redressement difficile du pays.

Membre du Comité central du RPR néo-gaulliste entre 1979 et 1981, responsable des CAR (Comités d’action républicaine) au milieu des années 1980, puis député de l’Isère du « Rassemblement national » de 1986 à 1988, délégué général du FN jusqu’en 1998, président-fondateur du MNR (Mouvement national-républicain) et candidat à la présidentielle en 2002, Bruno Mégret s’est retiré de la vie politique active en 2008. Cela ne l’empêche pas de continuer à s’y intéresser. Il donne ainsi ses impressions avec Le temps du Phénix. Pour l’occasion, Bruno Mégret s’aventure dans un genre nouveau : le récit d’anticipation politique. Son histoire décrit le quinquennat (2017 – 2022) d’un président – jamais nommé – issu du mouvement national qui entreprend le redressement difficile du pays.

L’avènement d’une Europe-puissance et d’un euro comme « monnaie de change et de réserve comparable au dollar (p. 246) » irrite de plus en plus les politiciens d’outre-Atlantique. La France redevient un agent libre du jeu européen qu’en septembre 2020, l’explosion finale de la Belgique permet l’indépendance de la Flandre, le rattachement de la Wallonie à la France et l’élévation de la région de Bruxelles en District européen. Les Français ne sont désormais plus « alignés sur les États-Unis ni intégrés au concept américain de “ communauté internationale ”. Nous comptons donc comme un acteur autonome d’autant plus important que nous avons une forte influence en Europe et une alliance privilégiée avec la Russie (p. 280) ».

L’avènement d’une Europe-puissance et d’un euro comme « monnaie de change et de réserve comparable au dollar (p. 246) » irrite de plus en plus les politiciens d’outre-Atlantique. La France redevient un agent libre du jeu européen qu’en septembre 2020, l’explosion finale de la Belgique permet l’indépendance de la Flandre, le rattachement de la Wallonie à la France et l’élévation de la région de Bruxelles en District européen. Les Français ne sont désormais plus « alignés sur les États-Unis ni intégrés au concept américain de “ communauté internationale ”. Nous comptons donc comme un acteur autonome d’autant plus important que nous avons une forte influence en Europe et une alliance privilégiée avec la Russie (p. 280) ».

Comme Chirac avant lui, Hollande s’investit à fond dans le football et se démène pour l’Euro 2016. Il espère en cas de succès français des retombées électorales pour la présidentielle de 2017. En 1998, la France avait gagné le Mondial de football face au Brésil. Incroyable victoire…C’était l’époque où l’équipe ”Black–Blanc–Beur” de Zidane devait l’emporter, pour des raisons idéologiques. De mauvaises langues avaient suggéré que le match avait été truqué – pratique courante dans le football– pour faire gagner l’équipe de France. Il n’est pas exclu que des trucages de matches soient en cours pour faire gagner l’équipe de France à cet Euro 2016. Bernard Tapie est un maître professeur dans cette discipline (1). En tout cas, si l’équipe de France l’emporte, alors qu’elle est d’un niveau très moyen, on pourra se poser des questions.

Comme Chirac avant lui, Hollande s’investit à fond dans le football et se démène pour l’Euro 2016. Il espère en cas de succès français des retombées électorales pour la présidentielle de 2017. En 1998, la France avait gagné le Mondial de football face au Brésil. Incroyable victoire…C’était l’époque où l’équipe ”Black–Blanc–Beur” de Zidane devait l’emporter, pour des raisons idéologiques. De mauvaises langues avaient suggéré que le match avait été truqué – pratique courante dans le football– pour faire gagner l’équipe de France. Il n’est pas exclu que des trucages de matches soient en cours pour faire gagner l’équipe de France à cet Euro 2016. Bernard Tapie est un maître professeur dans cette discipline (1). En tout cas, si l’équipe de France l’emporte, alors qu’elle est d’un niveau très moyen, on pourra se poser des questions.  Avec cette messe footballistique, l’insignifiance devient un sujet central. Le polémiste Anthony Palou (Le Figaro, 08/06/2016) reprenant l’idée classique mais juste du ” foot opium du peuple”, écrit : « Nous n’avons rien contre le foot, plutôt contre la bêtise qui s’en dégage […], nous en avons contre une société malade, une société qui ne vit que par le ballon, une société complètement infantile ». Prétexte à un chauvinisme bas de gamme, inverse même du patriotisme ou du nationalisme, le foot est aussi le royaume de « cet argent un peu cracra » ainsi que de la démagogie politique : « ras–le–ballon de ces hommes politiques si ridicules, si peu professionnels qui n’ont de cesse que de passer leur temps devant leur télé ou au Stade de France ». Sans oublier évidemment le hooliganisme ultraviolent des supporters qui s’amplifie : dans aucun de ses aspects, décidemment, le football n’est sympathique. Chantal Delsol, à propos de la grand messe de l’Euro et du foot en général, utilise cette expression : « liturgie creuse ».

Avec cette messe footballistique, l’insignifiance devient un sujet central. Le polémiste Anthony Palou (Le Figaro, 08/06/2016) reprenant l’idée classique mais juste du ” foot opium du peuple”, écrit : « Nous n’avons rien contre le foot, plutôt contre la bêtise qui s’en dégage […], nous en avons contre une société malade, une société qui ne vit que par le ballon, une société complètement infantile ». Prétexte à un chauvinisme bas de gamme, inverse même du patriotisme ou du nationalisme, le foot est aussi le royaume de « cet argent un peu cracra » ainsi que de la démagogie politique : « ras–le–ballon de ces hommes politiques si ridicules, si peu professionnels qui n’ont de cesse que de passer leur temps devant leur télé ou au Stade de France ». Sans oublier évidemment le hooliganisme ultraviolent des supporters qui s’amplifie : dans aucun de ses aspects, décidemment, le football n’est sympathique. Chantal Delsol, à propos de la grand messe de l’Euro et du foot en général, utilise cette expression : « liturgie creuse ». Au moins, les gladiateurs et même les auriges des Jeux du Cirque dans l’Empire romain risquaient leur vie à chaque descente dans l’arène.

Au moins, les gladiateurs et même les auriges des Jeux du Cirque dans l’Empire romain risquaient leur vie à chaque descente dans l’arène.

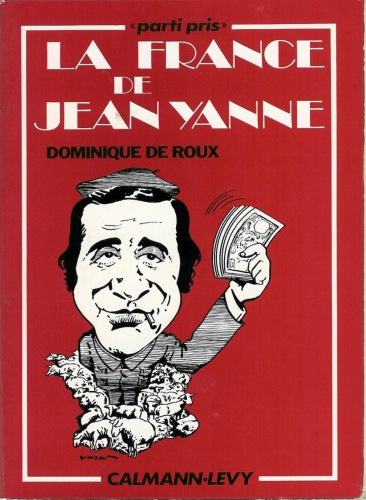

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou.

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou. Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Prenons un récent exemple, que nous développerons sans doute dans une prochaine note : qui aurait pu croire que le lion d'Espagne,

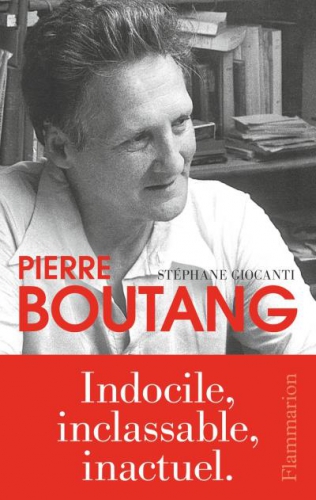

Prenons un récent exemple, que nous développerons sans doute dans une prochaine note : qui aurait pu croire que le lion d'Espagne,  Je commencerai par la critique la plus féroce, capable sans doute de porter un coup fatal à l'exercice biographique auquel Stéphane Giocanti s'est livré, puisque Pierre Boutang, comme il ne cesse d'ailleurs de nous le répéter, non seulement était un homme du secret, mais, une fois pour toute, a dit tout ce qu'il pouvait dire sur lui-même dans son

Je commencerai par la critique la plus féroce, capable sans doute de porter un coup fatal à l'exercice biographique auquel Stéphane Giocanti s'est livré, puisque Pierre Boutang, comme il ne cesse d'ailleurs de nous le répéter, non seulement était un homme du secret, mais, une fois pour toute, a dit tout ce qu'il pouvait dire sur lui-même dans son  Cette pesante insistance de Stéphane Giocanti sur la sexualité débridée de Pierre Boutang, considéré comme «une espèce d'ogre du lit, des soupentes et des porches» (p. 245), taraudé selon son biographe par le «démon qui va le distraire du regard intérieur de la mort et de la mélancolie de la pensée» (p. 66), est finalement la petite lorgnette commode par laquelle le secret fondamental de l'auteur n'est qu'à peine entrevu. Ce secret est peut-être bien réel après tout, mais, prudemment, Stéphane Giocanti, ne fait que l'évoquer dans les pages denses, parfois quelque peu confuses ou anecdotiques (4), qu'il consacre au rôle et à l'action politique de Boutang, surtout pendant la Guerre d'Algérie. Quel a été le rôle exact de Pierre Boutang dans la volonté de s'allier aux gaullistes pour favoriser le retour d'un Roi au pouvoir et, aussi, dans l'assassinat de Darlan, aux abords du trouble personnage qu'était Henri d'Astier de La Vigerie ? : «Un secret qui, sous le soleil d'une épopée paternelle, ne saurait être connu que de lui-même» (p. 111). Stéphane Giocanti se tait (a raison de se taire) et conclut sobrement : «En tout et pour tout, Boutang aura été chef d'un cabinet ministériel pendant deux mois et demi. L'aventure auprès de Jean Rigault, d'Astier, du comte de Paris, d'Alfred Pose et d'autres conspirateurs laissera des traces durables dans sa vie et sa pensée», notamment l'idée, commune à un Dominique de Roux qu'appréciera Boutang (cf. p. 272), selon laquelle «des minorités agissantes peuvent faire pencher la balance de l'histoire, et réintroduire l'idée monarchique dans le jeu des forces politiques» (p. 117). En tout cas, les pages évoquant l'évolution politique de Pierre Boutang (cf. p. 199) sont peut-être les plus intéressantes de la biographie de Stéphane Giocanti, qui s'efforce, non sans mal, d'expliquer la relation qu'entretint le penseur et bretteur avec le général de Gaulle.

Cette pesante insistance de Stéphane Giocanti sur la sexualité débridée de Pierre Boutang, considéré comme «une espèce d'ogre du lit, des soupentes et des porches» (p. 245), taraudé selon son biographe par le «démon qui va le distraire du regard intérieur de la mort et de la mélancolie de la pensée» (p. 66), est finalement la petite lorgnette commode par laquelle le secret fondamental de l'auteur n'est qu'à peine entrevu. Ce secret est peut-être bien réel après tout, mais, prudemment, Stéphane Giocanti, ne fait que l'évoquer dans les pages denses, parfois quelque peu confuses ou anecdotiques (4), qu'il consacre au rôle et à l'action politique de Boutang, surtout pendant la Guerre d'Algérie. Quel a été le rôle exact de Pierre Boutang dans la volonté de s'allier aux gaullistes pour favoriser le retour d'un Roi au pouvoir et, aussi, dans l'assassinat de Darlan, aux abords du trouble personnage qu'était Henri d'Astier de La Vigerie ? : «Un secret qui, sous le soleil d'une épopée paternelle, ne saurait être connu que de lui-même» (p. 111). Stéphane Giocanti se tait (a raison de se taire) et conclut sobrement : «En tout et pour tout, Boutang aura été chef d'un cabinet ministériel pendant deux mois et demi. L'aventure auprès de Jean Rigault, d'Astier, du comte de Paris, d'Alfred Pose et d'autres conspirateurs laissera des traces durables dans sa vie et sa pensée», notamment l'idée, commune à un Dominique de Roux qu'appréciera Boutang (cf. p. 272), selon laquelle «des minorités agissantes peuvent faire pencher la balance de l'histoire, et réintroduire l'idée monarchique dans le jeu des forces politiques» (p. 117). En tout cas, les pages évoquant l'évolution politique de Pierre Boutang (cf. p. 199) sont peut-être les plus intéressantes de la biographie de Stéphane Giocanti, qui s'efforce, non sans mal, d'expliquer la relation qu'entretint le penseur et bretteur avec le général de Gaulle. Il y a plus, mais nous nous aventurons là dans un territoire que Pierre Boutang, plutôt qu'il ne l'a vraiment arpenté, n'a fait qu'entrevoir au loin, contrée où seul il peut s'aventurer, sous le regard de Dieu dont il se pressent ou se sait l'espion (6) : «Je sens en moi», écrit-il ainsi, «l'épreuve d'une «élection» divine aussi inexplicable que celle du peuple juif» (p. 287, Cahier 10, 3 septembre 1973, p. 15). C'est peut-être supposer, au-delà même d'un secret et de l'obliquité, de «la part d'ombre», corollaire indispensable d'une sorte de «tenue du langage qui comporte la tension de la recherche métaphysique, avec la volonté de ne pas trop céder au dévoilement» (p. 48), un rôle que nul ne peut sonder, puisqu'il entre dans les seules raisons, impénétrables, de Dieu. Ce serait aussi postuler l'existence de plus d'un point commun entre Pierre Boutang et Léon Bloy (cf. p. 391), dont Stéphane Giocanti nous assure qu'il a été proche, par la pensée bien sûr, durant ses dernières années de vie. Ce ne serait donc pas simplement Pierre Boutang qui pourrait rêver «d'une parole qui serait l'instrument de la colère de Dieu», ce ne seraient pas seulement ses propres colères qui serviraient les «causes, les vérités ou les valeurs auxquelles il tient par-dessus tout» et que Giocanti rappelle («la France, l'honneur, la foi chrétienne», la «liberté intérieure, le roi, l'exigence de la plus haute culture», p. 345), c'est son âme tout entière qu'il faudrait rêver de pouvoir placer sous la lumière d'une enquête métaphysique qui parviendrait à rattacher ce fabuleux et héroïque destin à celui d'Adam (7), qui fascina durant presque toute sa vie Pierre Boutang.

Il y a plus, mais nous nous aventurons là dans un territoire que Pierre Boutang, plutôt qu'il ne l'a vraiment arpenté, n'a fait qu'entrevoir au loin, contrée où seul il peut s'aventurer, sous le regard de Dieu dont il se pressent ou se sait l'espion (6) : «Je sens en moi», écrit-il ainsi, «l'épreuve d'une «élection» divine aussi inexplicable que celle du peuple juif» (p. 287, Cahier 10, 3 septembre 1973, p. 15). C'est peut-être supposer, au-delà même d'un secret et de l'obliquité, de «la part d'ombre», corollaire indispensable d'une sorte de «tenue du langage qui comporte la tension de la recherche métaphysique, avec la volonté de ne pas trop céder au dévoilement» (p. 48), un rôle que nul ne peut sonder, puisqu'il entre dans les seules raisons, impénétrables, de Dieu. Ce serait aussi postuler l'existence de plus d'un point commun entre Pierre Boutang et Léon Bloy (cf. p. 391), dont Stéphane Giocanti nous assure qu'il a été proche, par la pensée bien sûr, durant ses dernières années de vie. Ce ne serait donc pas simplement Pierre Boutang qui pourrait rêver «d'une parole qui serait l'instrument de la colère de Dieu», ce ne seraient pas seulement ses propres colères qui serviraient les «causes, les vérités ou les valeurs auxquelles il tient par-dessus tout» et que Giocanti rappelle («la France, l'honneur, la foi chrétienne», la «liberté intérieure, le roi, l'exigence de la plus haute culture», p. 345), c'est son âme tout entière qu'il faudrait rêver de pouvoir placer sous la lumière d'une enquête métaphysique qui parviendrait à rattacher ce fabuleux et héroïque destin à celui d'Adam (7), qui fascina durant presque toute sa vie Pierre Boutang.

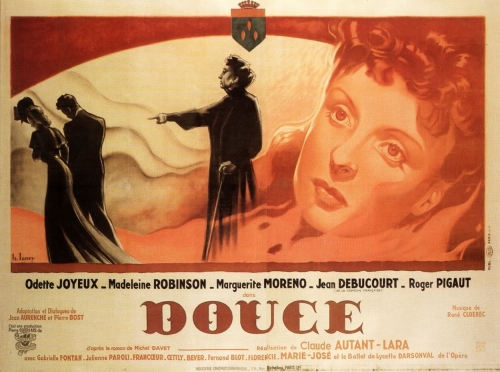

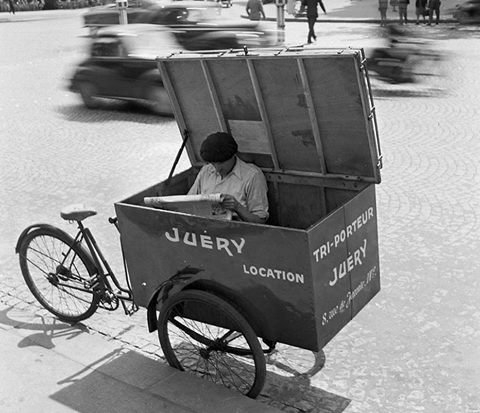

Paris est occupée par les armées du Reich en cette année 1943. La pénurie d'essence, sévissant en France, réduit à l'inactivité le chauffeur de taxi Marcel Martin. Le chauffeur survit en transportant clandestinement des colis destinés à l'alimentation du marché noir. L'activité n'est pas sans risque et Martin apprend que son compère vient d'être arrêté par la police. Il lui faut le remplacer au plus vite. Dans un bistrot, Martin fait la connaissance impromptue de Grandgil, qu'il prend pour un plâtrier, qui acceptera d'entreprendre la traversée de Paris. Le duo se rend chez Jambier, épicier de la rue Poliveau. L'épicier les charge de convoyer un cochon réparti dans quatre valises dans une boucherie de la rue Lepic. Six kilomètres périlleux au cours desquels toutes les péripéties peuvent se produire. A plus forte raison lorsque le nouvel acolyte Grandgil se révèle vite incontrôlable...

Paris est occupée par les armées du Reich en cette année 1943. La pénurie d'essence, sévissant en France, réduit à l'inactivité le chauffeur de taxi Marcel Martin. Le chauffeur survit en transportant clandestinement des colis destinés à l'alimentation du marché noir. L'activité n'est pas sans risque et Martin apprend que son compère vient d'être arrêté par la police. Il lui faut le remplacer au plus vite. Dans un bistrot, Martin fait la connaissance impromptue de Grandgil, qu'il prend pour un plâtrier, qui acceptera d'entreprendre la traversée de Paris. Le duo se rend chez Jambier, épicier de la rue Poliveau. L'épicier les charge de convoyer un cochon réparti dans quatre valises dans une boucherie de la rue Lepic. Six kilomètres périlleux au cours desquels toutes les péripéties peuvent se produire. A plus forte raison lorsque le nouvel acolyte Grandgil se révèle vite incontrôlable...

Je viens de passer la journée avec une équipe de jeunes professeurs membres de SOS Éducation à examiner les nouveaux manuels scolaires que les éditeurs envoient à tour de bras aux établissements pour répondre à la réforme des programmes scolaires.

Je viens de passer la journée avec une équipe de jeunes professeurs membres de SOS Éducation à examiner les nouveaux manuels scolaires que les éditeurs envoient à tour de bras aux établissements pour répondre à la réforme des programmes scolaires.

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

Breizh-info.com :

Breizh-info.com : Breizh-info.com :

Breizh-info.com :  Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.

Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.

Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.

Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.

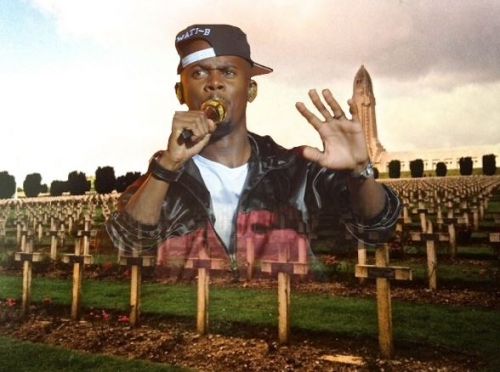

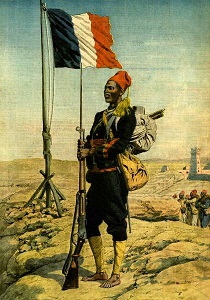

C'est le moment d'en venir à la question essentielle. Dans le contexte de la commémoration de Verdun, quel sens l'invitation de Black M pouvait-elle avoir ? Comment interpréter ce qu'on a perçu comme une occasion, pour le président et pour le parti socialiste, d'afficher le symbole d’une « France » multiculturelle, peuple « mondial » parmi d'autres, répondant par une fin de non-recevoir aux nombreuses alertes électorales dont témoigne le vote FN ? Et comment interpréter l'initiative de certains media qui ont cherché à tout prix à démontrer qu’un ancêtre de Black M s’était battu pour la France ? Peu importent les paroles de certaines des chansons; peu importe le genre musical auquel on peut le rattacher. Dans les deux cas, il s'agissait de l'évocation de la France coloniale.

C'est le moment d'en venir à la question essentielle. Dans le contexte de la commémoration de Verdun, quel sens l'invitation de Black M pouvait-elle avoir ? Comment interpréter ce qu'on a perçu comme une occasion, pour le président et pour le parti socialiste, d'afficher le symbole d’une « France » multiculturelle, peuple « mondial » parmi d'autres, répondant par une fin de non-recevoir aux nombreuses alertes électorales dont témoigne le vote FN ? Et comment interpréter l'initiative de certains media qui ont cherché à tout prix à démontrer qu’un ancêtre de Black M s’était battu pour la France ? Peu importent les paroles de certaines des chansons; peu importe le genre musical auquel on peut le rattacher. Dans les deux cas, il s'agissait de l'évocation de la France coloniale.

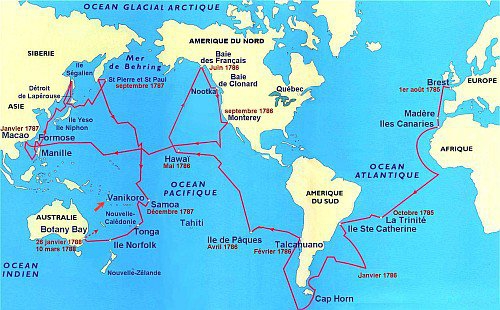

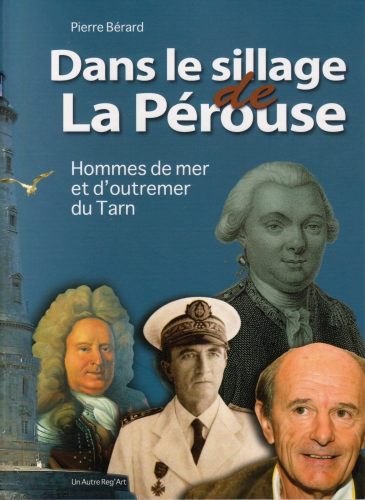

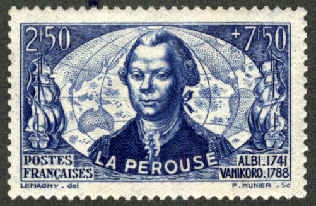

C’est le Roi de France Louis XVI, en personne, qui décida de mettre sur pieds une expédition à travers le globe. Projet exceptionnel par son ambition et ses moyens, le Roi n’hésita pas à débloquer des fonds importants, à mobiliser le capitaine de vaisseaux Lapérouse, réputé comme l’un des meilleurs navigateurs français, à l’époque. Ce projet lui tiens à cœur, Louis XVI était tout sauf un obscurantiste, un ignare, il était passionné par l’astronomie, la géométrie, les mathématiques, les sciences en général. Il était polyglotte, parlant en effet parfaitement le Latin, parlait l’Allemand et l’Espagnol, et excellait en Anglais. Il était féru d’Histoire, de géographie et maîtrisait très bien l’économie. Excellent cavalier, il était aussi passionné par l’horlogerie et la serrurerie. Un roi Catholique, beaucoup plus intrigué par le monde qui l’entoure, par les sciences, par le bien-être de ses peuples que ne peut l’être les différents présidents de toutes les républiques françaises.

C’est le Roi de France Louis XVI, en personne, qui décida de mettre sur pieds une expédition à travers le globe. Projet exceptionnel par son ambition et ses moyens, le Roi n’hésita pas à débloquer des fonds importants, à mobiliser le capitaine de vaisseaux Lapérouse, réputé comme l’un des meilleurs navigateurs français, à l’époque. Ce projet lui tiens à cœur, Louis XVI était tout sauf un obscurantiste, un ignare, il était passionné par l’astronomie, la géométrie, les mathématiques, les sciences en général. Il était polyglotte, parlant en effet parfaitement le Latin, parlait l’Allemand et l’Espagnol, et excellait en Anglais. Il était féru d’Histoire, de géographie et maîtrisait très bien l’économie. Excellent cavalier, il était aussi passionné par l’horlogerie et la serrurerie. Un roi Catholique, beaucoup plus intrigué par le monde qui l’entoure, par les sciences, par le bien-être de ses peuples que ne peut l’être les différents présidents de toutes les républiques françaises. «Sa Majesté ayant fait armer au port de Brest les frégates « La Boussole », commandée par le sieur de Lapérouse, et « L’Astrolabe », par le sieur de Langle, capitaines de ses vaisseaux, pour être employées dans un voyage de découvertes ; elle va faire connaitre au sieur de Lapérouse, à qui elle a donné le commandement en chef de ces deux bâtiments, le service qu’il aura a remplir dans l’expédition importante dont elle lui a confié la conduite. Les différents objets que Sa Majesté a eus en vue en ordonnant ce voyage, ont exigé que la présente Instruction fut divisée en plusieurs parties, afin qu’elle put en expliquer plus clairement au sieur de Lapérouse, les intentions particulières de Sa Majesté sur chacun des objets dont il devra s’occuper.

«Sa Majesté ayant fait armer au port de Brest les frégates « La Boussole », commandée par le sieur de Lapérouse, et « L’Astrolabe », par le sieur de Langle, capitaines de ses vaisseaux, pour être employées dans un voyage de découvertes ; elle va faire connaitre au sieur de Lapérouse, à qui elle a donné le commandement en chef de ces deux bâtiments, le service qu’il aura a remplir dans l’expédition importante dont elle lui a confié la conduite. Les différents objets que Sa Majesté a eus en vue en ordonnant ce voyage, ont exigé que la présente Instruction fut divisée en plusieurs parties, afin qu’elle put en expliquer plus clairement au sieur de Lapérouse, les intentions particulières de Sa Majesté sur chacun des objets dont il devra s’occuper. La dernière partie est un condensé de mesures à appliquer afin de garantir aux équipages une bonne santé mentale et physiologique , des repas nutritifs, une bonne hygiène, des vêtements bien entretenus …

La dernière partie est un condensé de mesures à appliquer afin de garantir aux équipages une bonne santé mentale et physiologique , des repas nutritifs, une bonne hygiène, des vêtements bien entretenus … Suite a cette effroyable bataille, Lapérouse embarque sur le «Robuste» pour partir à l’assaut de Terre Neuve. La suite de sa carrière sera riche en événements, il enchaîne campagne sur campagne, au Canada, Terre Neuve, aux Antilles, Ile Bourbon, Inde, Madagascar…

Suite a cette effroyable bataille, Lapérouse embarque sur le «Robuste» pour partir à l’assaut de Terre Neuve. La suite de sa carrière sera riche en événements, il enchaîne campagne sur campagne, au Canada, Terre Neuve, aux Antilles, Ile Bourbon, Inde, Madagascar… Est-ce que ce genre d’expédition, de projet ambitieux serait possible dans le cadre d’une démocratie, d’un république ?

Est-ce que ce genre d’expédition, de projet ambitieux serait possible dans le cadre d’une démocratie, d’un république ?

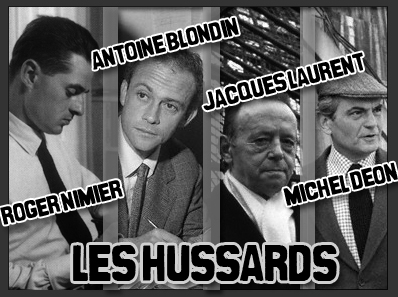

Au lancement de la Table Ronde, « agréable refuge où régnait un climat d’improvisation ingénue » dixit Michel Déon, la revue alors dirigée par François Mauriac collectionne quelques plumes illustres, et pour le moins hétérogènes : Albert Camus, Thierry Maulnier, Raymond Aron...

Au lancement de la Table Ronde, « agréable refuge où régnait un climat d’improvisation ingénue » dixit Michel Déon, la revue alors dirigée par François Mauriac collectionne quelques plumes illustres, et pour le moins hétérogènes : Albert Camus, Thierry Maulnier, Raymond Aron...