samedi, 04 avril 2009

El problema geostrategico del Islam

El problema geoestratégico del Islam

por Francisco Torres García / http://www.arbil.org/ La tesis del choque de civilizaciones ha cobrado especial relevancia en conflictos localizados (Chechenia, Yugoslavia, nuevas naciones surgidas tras la desmembración de la URSS); el Islam se está configurando como el gran opositor a la imposición a escala planetaria del modelo occidental; los países musulmanes presentan en su seno graves tensiones que están creando una nueva distribución geoestratégica del mundo; el Islam está en un proceso de expansión que lleva el choque de civilizaciones e el interior de las sociedades occidentales. Todos estos problemas afloran hoy y tendrán imprevisibles e impredecibles consecuencias en las próximas décadas

| |

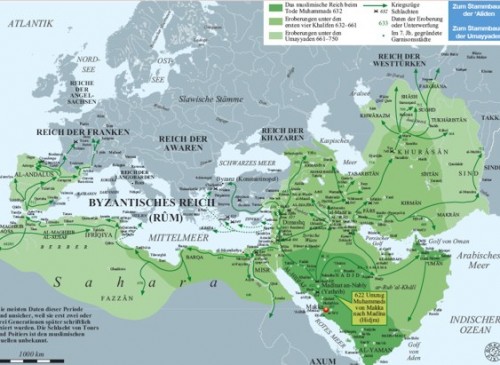

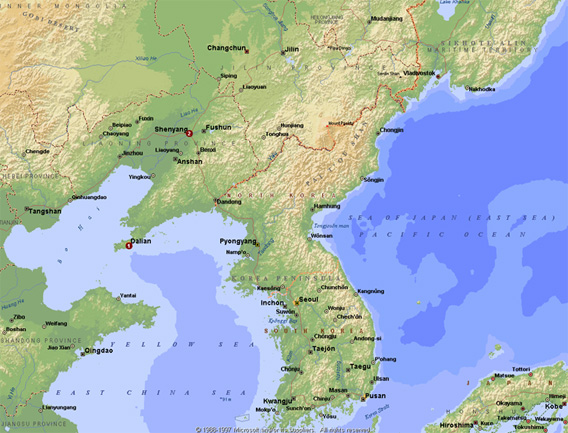

| El mundo tiene planteados, en el siglo XXI, una serie de problemas globales heredados, en gran medida, de las consecuencias del crecimiento económico iniciado por los países, hoy desarrollados, a finales del siglo XVIII, raíz de la diferenciación económica actual; de la expansión imperialista de las potencias industriales en el siglo XIX; de las injusticias propiciadas por ese crecimiento y esa expansión; de unos procesos de descolonización realizados, en la segunda mitad del siglo XX, en función de los intereses, económicos y estratégicos, de las antiguas potencias coloniales y no de la realidad, fundamentalmente étnica, de las poblaciones afectadas. Circunstancias que han afectado y condicionado la existencia de lo que hoy conocemos como Tercer y Cuarto Mundo. Un bloque de la humanidad caracterizado por el analfabetismo, la enfermedad, la pobreza y el hambre, pero también por la existencia de regímenes políticos oligárquicos disfrazados, en muchas ocasiones, de corruptas democracias. Un bloque sacudido, en una gran parte, por irresolutos conflictos. Un mundo con escasas alternativas y opciones que languidece al quedar enmascarada su dramática realidad bajo los eufemismos analísticos de la dialéctica Norte-Sur, Pobreza-Riqueza y Capital-Trabajo. Ese Tercer y Cuarto Mundo, que no es una realidad global y que carece, pese a las reiteradas declaraciones, de conciencia común, es, en realidad, un conjunto deslavazado de naciones, muy desestructuradas tanto política como económicamente; sumido, en muchos casos, como sucede en al mayor parte del África Negra, en tan ignoradas como permanentes guerras civiles que a nadie interesan y bajo las que subyace el problema del dominio real de los inmensos recursos naturales del continente negro. Un grupo de naciones, mayoritariamente creadas en sus fronteras por las potencias occidentales, que han visto esos problemas genéricos a los que inicialmente hacíamos referencia, agravados por un erróneo y dislocado proceso de descolonización, realizado y dirigido por Occidente para, en muchos casos, continuar, las antiguas o nuevas potencias, detentando el dominio efectivo sobre los recursos y la explotación económica de las nuevas naciones. Un panorama que ha servido, sobre todo en la tres últimas décadas del siglo XX, para dar entidad, en gran parte de esas naciones, especialmente en la más reacias a la occidentalización, a un sentimiento generalizado de animadversión sobre Occidente en general y, debido a su función rectora en el proceso de globalización, a los EEUU en particular. Los cambios experimentados en la definición geopolítica del mundo en la década de los ochenta, con la subsiguiente desaparición de las férreas dictaduras comunistas en gran parte del globo (excepción hecha de Cuba, Vietnam y China); con la expansión de los regímenes democráticos, al menos formalmente, auspiciada por los EEUU tras la caída del comunismo, tanto para el Este de Europa, el África Negra o la América del Centro y del Sur, han creado para el mundo del siglo XXI un escenario muy diferente al del siglo XX. En gran medida, frente a la potencia hegemónica, frente a un sistema económico mundializado al que los restos comunistas no hacen sino ir caminando hacia una pausada integración, frente a un modelo político único, sólo queda, desde un punto de vista estrictamente geopolítico, como elemento disrruptor, el Islam. El Islam, que no existe como una única realidad política y religiosa desde los tiempos del Califato o desde los decenios del amenazante Imperio Turco que logró aglutinar, de una forma ofensiva, a pesar de los continuos levantamientos tribales, a una parte del mismo, continua manteniendo, a pesar de todo, una cierta vinculación religioso-política que se torna efectiva, sobre todo como sentimiento popular, frente al exterior, frente a Occidente. Los cambios geopolíticos de finales del siglo XX, a duras penas si hicieron mella en el mundo musulmán continuando éste ajeno a los procesos de democratización; alejándose, al mismo tiempo, de los procesos abiertos, en algunos países, de occidentalización (Irán, Egipto, Argelia). La caída del comunismo supuso, también para ellos, una cierta liberalización. El apoyo de la URSS a los procesos de descolonización hizo surgir movimientos pro-comunistas o pro-socialistas, defendiendo una especie de socialismo o comunismo islámico en algunos de estos países, aunque, al mismo tiempo, la URSS reprimiera las repúblicas de raíz islámica que había en su seno; así como una cierta tutela y utilización de las organizaciones del Tercer Mundo como el Movimiento de los No Alineados, durante la segunda mitad de la Guerra Fría. Apareciendo también, en este esquema de los años sesenta, el intento de crear, de la mano de Gamel Abdel Nasser la República Árabe Unida que englobaría Egipto, Siria y Yemen del Sur de orientación pro-socialista. O el régimen, también pro-socialista, del partido de Sadam Hussein en Irak. Viejos enemigos de Israel y de Occidente (aun cuando Sadam evolucionara hacia la otra orilla) hoy prácticamente neutralizados por la nueva política egipcia como aliada de los EEUU tras la desaparición de Nasser, los cambios en Siria, la demonización de Irak o la adscripción del Yemen al denominado "eje del mal". Todos estos factores, todos estos cambios, hacen que la imagen real del Islam esté más próxima al modelo geopolítico que nos presentan, para las próximas décadas, los defensores de la tesis del "choque de civilizaciones", como elemento clave en las relaciones internacionales, que del modelo idílico da la aldea global, multicultural y con tensiones puntuales. Choque de civilizaciones, choque de culturas, de concepciones políticas, porque el Islam, desde el punto de vista cultural y religioso, aunque entre ambos es imposible establecer en este mundo una clara disociación, es un espacio en constante expansión que hoy presenta, mereced al fenómeno migratorio, una importante capacidad de penetración en Occidente; donde es imposible calcular hoy la capacidad de influencia política que tendrá en un futuro más o menos inmediato debido a su incapacidad para integrarse masivamente en los modelos culturales y sociales de sus países de acogida, reconstruyendo en ellos, en cambio, sus propias entidades culturales y sociales (gracias, sobre todo, a las inyecciones monetarias del movimiento, de origen y financiación saudí, wahabí). La expansión del Islam se ha hecho evidente con la desmembración de la URSS (Azerbaiyán, Turkmenistán, Kirguizistán o Kazajstán); con la guerra en los Balcanes o el conflicto de Chechenia, lugares donde ha aflorado salvajemente la cuestión religiosa; pero que también existía en el mundo musulmán con el proceso de destrucción del Líbano y la previsible persecución que se desate contra los cristianos maronitas en caso de la disolución, con el estallido de una guerra civil, del Irak. Expansión que tiene como grandes áreas de acción la propia Europa, la antigua Unión Soviética y el África Negra. Expansión que conlleva la difusión doctrinal que tiene inmediatas repercusiones políticas, porque en este mundo, donde los regímenes laicos son una excepción, donde la alianza entre el Trono y la Mezquita es más que una mera imagen retórica o una reliquia heredada del pasado que se conserva para el ritual simbólico del Estado, no existe separación real entre ambas esferas, la política y la religiosa, y allá donde se ha producido los poderes públicos viven acosados por la expansión del integrismo islámico y la continua cesión a sus planteamientos. Un mundo en el que los procesos de secularización, aparentemente una de las señas de identidad del mundo moderno y actual, en vez de avanzar o consolidarse han retrocedido. En gran parte del mundo islámico existe, en las esferas políticas, un claro divorcio entre la clase dirigente, en la mayor parte de los casos, occidentalizada o con claros deseos de serlo, y la inmensa mayoría de la población. Muchos de estos dirigentes, ya sean monarquías, dictaduras u oligárquicas democracias, se han transformado en auténticos esquilmadores de sus pueblos, aupados y sostenidos por Occidente. El ejemplo más claro es el de las llamadas petromonarquías de Kuwait, Qatar (donde se sitúa el mando americano en la zona) y Arabia Saudí, pero también lo son la monarquía marroquí o las monarquía jordana, que experimenta un claro proceso de reubicación. Gobernantes que mantienen enormes bolsas de pobreza paralizando cualquier reforma social. Frente a los problemas internos, muy similares en todos los países del Islam, las minorías dirigentes, sobre todos las últimas generaciones universitarias, que han abandonado la tentación del socialismo islámico, como el promocionado por el dirigente Libio en su difundido "Libro Verde", han vuelto la cara hacia las raíces de su propia civilización predicando un antioccidentalismo a ultranza que ha prendido en amplias capas de la población desde Pakistán a Marruecos. Es el fenómeno del integrismo, que no ha alcanzado mayores logros por su propia división. Frente al fenómeno del integrismo, la mayor parte de los gobiernos del Islam, sólo han podido recurrir al mantenimiento de la situación mediante la represión (por ejemplo, se estima que más de 40.000 fundamentalistas se encuentran encarcelados sin juicio en Egipto), la suspensión de los derechos reconocidos en sus constituciones, y el establecimiento respecto a las manifestaciones públicas de un estado policial (Egipto o Jordania). No ha surgido en estos países, sin embargo, un movimiento, con implantación reseñable, que abogue por la puesta en marcha de regímenes democráticos siguiendo el modelo occidental. Quienes defienden esta postura lo hacen, usualmente, desde los países occidentales, no siendo ni tan siquiera una minoría con un mínimo de recepción en sus países de origen. La defensa de un sistema laico o de la implantación de los Derechos Humanos a la occidental es considerada una herejía por los islamistas. Por otro lado, cada vez que se han producido votaciones, con un mínimo de garantías democráticas, lo que se ha producido ha sido el crecimiento de los partidos islámicos, teniéndose que recurrir a la intervención militar para mantener el sistema (Turquía o Argelia). El sistema de control que ejerce el poder sobre las gentes resulta cada vez más débil; las clases dirigentes se han mantenido en el poder gracias al mantenimiento de fuertes ejércitos para mantener la paz interior, a la alianza con el poder religioso y al dominio de los medios de comunicación. El panorama ha cambiado de forma acelerada en las dos últimas décadas. Hoy, los nuevos medios de comunicación, han permitido que la cadena de televisión Al Yazira, vehículo de difusión del integrismo, se haya convertido en el nuevo Corán para millones de musulmanes. También nos encontramos con la existencia de toda una generación de imanes, transformados en nuevos profetas, que han hecho del integrismo y del antioccidentalismo bandera de movilización. Quedan, finalmente, los instrumentos supranacionales, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica, pero conviene recordar que la primera fue creada y tutelada, durante décadas, por el Foreing Office británico, y que son organizaciones cada vez más desacreditadas, por su actitud en las cuestiones palestina e irakí, entre las masas musulmanas. Todos estos factores, brevemente apuntados pero, evidentemente, mucho más complejos, han dado lugar a la aparición de un nuevo espacio geopolítico. Una zona, desde el punto de vista de los intereses occidentales, claramente inestable y que puede constituir, en el futuro, en función de su evolución, una clara amenaza para la estabilidad global del planeta. Si se mira con atención un planisferio, el Islam presenta, pese a su fragmentación política, un bloque continuo de países que va desde la ribera oeste africana hasta el sureste asiático, penetrando, además, en una parte considerable del África Central. Este mundo tiene una envidiable posición estratégica sobre el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Rojo, el Mar Caspio, el Mar Arábigo y el Océano Índico. Está presente en una importante área de intercambios mundiales, y, lo que es más importante, domina las vitales rutas del petróleo así como los principales yacimientos del mundo. Y el petróleo puede ser, tal y como sucedió en la crisis de los setenta, un arma tan eficaz, en el siglo XXI, como las fuerzas armadas americanas. El Islam es, también, un espacio en conflicto. Dejando a un lado el tema del fundamentalismo, pero sin obviar su importancia y sin olvidar su presencia en todos los puntos de tensión, nos encontramos con:

Una zona caliente donde quienes si tienen programas desarrollados de armas de destrucción masiva son Israel, Pakistán e Irán. Puntos de fricción a los que sumar las interminables guerras africanas |

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, islam, stratégie, religion, religion islamique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 avril 2009

Letribunal administratif suspend la d&écision du ministre contre Ayméric Chauprade

Le tribunal administratif suspend la décision du ministre contre Aymeric Chauprade

SOURCE : SECRET DEFENSE

Le tribunal administratif de Paris, saisi dans le cadre d'un référé-liberté, a suspendu ce lundi après-midi la décision du ministre de la Défense (ndlr : Hervé Morin, en photo) mettant fin à la collaboration d'Aymeric Chauprade avec les organismes de formation, en particulier le Collège interarmées de défense (CID). La justice demande au ministère d'organiser une procédure disciplinaire contradictoire. "C'est une belle victoire", se réjouit Aymeric Chauprade.

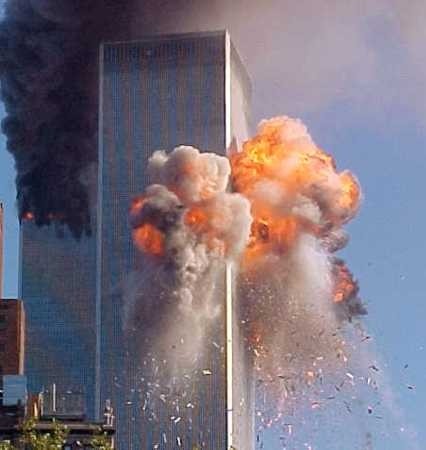

Le 5 février dernier, cet enseignant de géopolitique a été congédié par le ministre de la Défense à la suite d'un article paru dans Le Point. Chauprade est l'auteur d'un livre, "Chronique du choc des civilisations", dans lequel il présente avec complaisance les thèses qui attribuent les attentats du 11 septembre à un complot américano-israélien. Chauprade, qui se définit comme appartenant à la "droite conservatrice", enseignait au CID depuis dix ans.

Un premier référé avait été rejeté au début du mois, au motif que la décision ne portait pas une "atteinte grave à son niveau de revenu". Ce jugement se basait sur les déclarations orales du ministre, mais Aymeric Chauprade a reçu, le 25 février, un courrier officiel du ministère de la Défense lui annonçant la suppression de toutes ses vacations. Chauprade n'enseignait pas qu'au CID, mais dans de nombreuses autres institutions de la Défense : Cesa, Ensom, Gendarmerie, Marine, etc. Il estime que cela représente près des deux tiers de ses revenus.

00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, affaire chauprade, france, censure, totalitarisme, arbitraire, défense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 31 mars 2009

L'India, nuova potenza marittima

L’India, nuova potenza marittima |

| Riflessioni sulla costruzione della nuova portaerei della marina indiana |

00:36 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, inde, marine, marines de guerre, flottes, armées, océan indien, thalassocratie, puissance maritime, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 mars 2009

P. Scholl-Latour: l'homme qui nous explique la marche du monde

Peter Scholl-Latour: l’homme qui nous explique la marche du monde

Hommage à l’occasion de ses 85 ans

Pour son vaste public, Peter Scholl-Latour est le dernier auteur capable de nous expliquer la marche du monde. Depuis son voyage dans l’île de Timor-Est l’an passé, Peter Scholl-Latour a désormais visité les 193 pays que compte la Terre et est devenu, au fil des années, l’essayiste le plus publié et le plus lu dans l’espace linguistique allemand. Pour les téléspectateurs et pour ses lecteurs, il est l’incarnation du véritable journalisme. Il n’y en a pas deux comme lui qui soient capables de fusionner expérience personnelle, savoir historique et culturel et puissance narrative percutante. Dans les films qu’il a produits pour la télévision et dans ses “best-sellers” politiques, il jette toujours un regard pertinent sur les points chauds de l’actualité internationale, explique les tenants et aboutissants des vicissitudes politiques, montre les liens entre les événements. Ceux qui l’appellent aujourd’hui, vingt ans après qu’il ait pris sa retraite, s’entendent parfois dire: “Téléphonez-moi dans deux semaines parce que je suis à la bourre”. Comme s’il était en permanence sur un tapis volant, il est en voyage s’il n’a pas une émission de télévision à finir ou un ouvrage à terminer, qui le forcent à la sédentarité.

Le 9 mars 2009, cet esprit bouillonnant, toujours en alerte, a eu 85 ans [...]. Il est né dans la famille d’un médecin aux ascendances lorraines et sarroises, à Bochum en 1924. Il a grandi sur les rives de la Ruhr et de la Sarre ainsi qu’à Metz. Ses années d’écolier, il les a passées dans un collège de jésuites en Suisse et a ainsi bénéficié d’une éducation catholique solide, pétrie d’une culture européenne, hissée bien au-dessus des nations vernaculaires. Bien que son père fut membre du Stahlhelm national-allemand, Scholl-Latour est parvenu à échapper à l’incorporation dans la Wehrmacht, ce qui ne l’a pas empêché, après 1945, de s’enrôler, par esprit d’aventure et goût du voyage, dans le corps expéditionnaire français en partance pour l’Indochine, et non pas dans la Légion Etrangère, comme on le colporte souvent en Allemagne.

Il revient désillusionné de cette guerre lointaine, entreprend des études en Allemagne, à Paris et à Beyrouth, où il décroche un diplôme de philologie orientale. Après un bref intermède en 1954-55, où il fut porte-paroles du gouvernement de la Sarre, il devient le correspondant de l’ARD en Afrique et en Asie du Sud-Est, puis directeur de studio à Paris, ensuite, pendant quelques années, le directeur de la chaîne WDR et l’éditeur de l’hebdomadaire “Stern”.

Bien que ce ne fut pas son premier livre, son “best-seller” sur le Vietnam, intitulé “Der Tod im Reisfeld” (= “Mort dans la rizière”), publié en 1979, amorça sa carrière d’écrivain à succès et tissa sa légende. Depuis longtemps, Scholl-Latour est un mythe mais aussi un esprit rare, capable de comprendre le destin de l’Allemagne, de la France et de l’Europe. Il voit que, désormais, l’homme blanc est fatigué, que les identités héritées sont en voie de dissolution, que la substance ethnique et culturelle des peuples européens part en quenouille: et ce sont là des phénomènes qui le préoccupent davantage que les petites mesquineries du journalisme. Plus il avance en âge, plus il ajoute à son style journalistique qui confine à la perfection, ce cachet unique, cette marque qui est la sienne et qui consiste en ce mélange de spiritualité et de sens de l’histoire. Cet élixir commence à donner des fruits, à influencer la politque. Quelle aubaine ce serait, pour nous tous, si ce sacré Peter Scholl-Latour parvenait encore, pendant de nombreuses années, à le distiller dans les esprits.

Günther DESCHNER.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°11/2009; traduction française: Robert Steuckers).

00:31 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, journalisme, médias, anniversaires, géopolitique, politique internationale, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 mars 2009

Tiberio Graziani: "Les Etats-Unis utilisent l'Europe comme tête de pont pour attaquer l'Eurasie"

Tiberio Graziani:

“Les Etats-Unis utilisent l’Europe comme tête de pont pour attaquer l’Eurasie”

Entretien accordé à http://russiatoday.ru/

La crise financière mondiale ne concerne pas uniquement l’argent, même si elle a commencé à Wall Street”, nous explique Tiberio Graziani, éditeur du magazine italien “Eurasia”, qui se spécialise dans les études géopolitiques. Tiberio Graziani est également l’auteur de plusieurs ouvrages de géopolitique.

Q.: Dans le monde entier, les gouvernements ont adopté des mesures protectionnistes. Celles-ci touchent tous les niveaux de la société. En Italie, nous voyons que la population apporte son soutien aux politiques anti-immigrationnistes, qualifiées d’extrême-droite. Comment l’Italie peut-elle, comment pouvons-nous, tous autant que nous sommes, survivre à cette crise financière mondiale?

TG: D’abord, nous devrions réflechir aux raisons de cette crise financière qui a aussi touché la production au niveau industriel, aux Etats-Unis dans un premier temps, et ensuite dans tout le monde occidental, lequel se compose de tris piliers, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon. La crise a touché l’ensemble du marché mondial. Pour l’Italie, les effets de la crise se sont manifestés un peu plus tard et, à mes yeux, ne s’afficheront dans toute leur netteté qu’en 2009 et en 2010.

Parce que l’économie italienne repose essentiellement sur des petites et moyennes entreprises, nous n’avons pas affaire, chez nous, à de fortes concentrations industrielles, raison pour laquelle l’Italie fait montre de davantage de flexibilité pour affronter et contenir la crise. Quoi qu’il en soit, la crise sera fort profonde.

Nous serons en mesure de surmonter la crise financière si nous parvenons à oeuvrer dans un contexte géo-économique continental. Cela signifie que nous devrons concevoir des modes de fonctionnement économique où les économies de pays émergents comme la Russie, la Chine et l’Inde joueront un rôle. La crise ne pourra se résoudre seulement à l’aide de recettes étroitement nationales ou par les effets de recettes concoctées uniquement à Bruxelles par la seule Union Européenne.

Q.: Parlons un peu de la récente crise gazière, où l’Italie a été bien moins touchée que les Balkans ou l’Europe orientale, mais a néanmoins été prise, elle aussi, en otage. La vérité sur cette crise a été occultée. Quelle est l’origine de la querelle?

TG: L’origine de la querelle gazière entre Kiev et Moscou? Elle est en réalité un effet de l’élargissement de l’OTAN en direction de l’Europe de l’Est et de l’extension de l’UE dans la même région. Ces deux élargissements parallèles ont été perçus à Moscou comme une agression occidentale contre son “voisinage proche”.

Ce type d’élargissement a commencé dès 1989, immédiatement après la chute du Mur de Berlin. A partir de ce moment-là, les Etats-Unis ont décidé de gérer à eux seuls l’ensemble de la planète. Dans cette optique, ils ont choisi l’Europe occidentale comme base de départ pour avancer leurs pions en direction de la Russie et de l’Asie centrale, car, comme chacun sait, l’Asie centrale possède d’immenses ressources en gaz naturel et en pétrole. Les Etats-Unis ont commencé par étendre leur influence sur les pays de l’ancien Pacte de Varsovie et sur quelques pays ayant auparavant fait partie de l’Union Soviétique, comme l’Ukraine.

A partir de 1990, l’Ukraine a entamé un processus de séparation, a cherché à détacher son avenir géopolitique de son environnement naturel et donc à s’éloigner de Moscou et de la Russie. Si nous analysons bien la “révolution orange”, nous constatons tout de suite que derrière les réalisations de cette soi-disant “société civile” ukrainienne, se profilaient des intérêts venus en droite ligne d’au-delà de l’Atlantique, téléguidés depuis Washington. Dans ce contexte, nous ne devons pas oublier l’influence de quelques “philanthropes” auto-proclamés tels George Sörös qui ont contribué à déstabiliser l’Ukraine et aussi les républiques de l’ex-Yougoslavie.

Lorsque l’Ukraine a abandonné, ou tenté d’abandonner, son environnement géopolitique naturel, qui lui assignait la mission d’être le partenaire privilégié de Moscou, il devenait évident que, pour les livraisons de gaz, Moscou allait imposer à l’Ukraine les prix du marché, puisque Kiev ne pouvait plus être considéré comme un client à privilégier mais comme un client pareil à n’importe quel autre. Les prix du gaz ont donc augmenté, une augmentation qui a également touché l’Europe, parce que les dirigeants ukrainiens se sont privés d’une souveraineté propre et ne sont mus que par des intérêts occidentaux. Au lieu d’envisager un accord économique, comme on le fait généralement entre pays souverains, l’Ukraine a aggravé la situation en siphonnant le gaz destiné aux nations européennes.

Cette véritable raison de la crise a été délibérément ignorée par la presse des pays de l’Europe de l’Est, mais aussi par la presse italienne. Dans la querelle du gaz, la plupart des journalistes italiens n’ont pas focalisé leur attention sur les causes réelles du conflit mais se sont complus à diaboliser le gouvernement russe, en l’accusant d’utiliser les ressorts de la géopolitique comme une arme dans le conflit gazier; or le Président Medvedev et le Premier Ministre Poutine n’ont fait que facturer au prix du marché les transactions gazières, selon les règles de la normalité économique.

Q.: Mais l’Ukraine est sur le point de défaillir. Les Russes ne doivent pas escompter que l’Ukraine paiera le prix du marché l’an prochain...

TG: Je crois qu’il est toujours possible de trouver un accord économique. Moscou et Kiev peuvent négocier un moratoire. J’aimerais bien rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème économique, d’un problème d’import-export, mais d’un enjeu géopolitique majeur. A l’évidence, si l’Ukraine choisit de rejoindre le camp occidental sous le “leadership” de Washington, cette option atlantiste affectera dans l’avenir non seulement les transactions gazières, mais toutes les autres relations économiques. De ce fait, je crois qu’il sera possible, à terme, de trouver une solution économique mais l’obstacle vient de Kiev, parce que Kiev est inféodé aux intérêts de Washington.

Q.: Tournons nos regards vers Washington et évoquons les bases américaines sur le sol italien: qu’en dit l’opinion publique dans votre pays?

TG: La plupart des gens sont conscients que la présence effective de bases militaires américaines en Italie mais n’en tirent aucune conclusion politique. Ainsi, quand nous avons eu le cas de l’agrandissement de la base de Vicenza dans le nord de l’Italie, les arguments des adversaires de ces travaux étaient essentiellement d’ordre écologique. L’argument principal, qu’il aurait fallu développer, est demeuré occulté; en effet, l’agrandissement de cette base sert les forces armées américaines dans la mesure où elles auront l’occasion, dans l’avenir, d’entrer plus facilement en contact avec une base proche, située en Serbie, qui dépend aussi directement de Washington. Dans l’avenir, à partir de ces bases, les Américains pourront intervenir dans la périphérie de l’Europe et au Proche et au Moyen-Orient, contre des Etats comme la Syrie ou l’Iran et aussi, dans une certaine mesure, contre la Russie. La nation yougoslave, en l’occurrence la Serbie, n’a pas été choisie par hasard, mais parce qu’elle a des accointances culturelles et ethniques avec la Russie.

Q.: La crise gazière a tendu les rapports entre la Russie et l’UE car bon nombre de pays de l’UE sont en train de chercher des fournisseurs alternatifs. La Russie doit-elle s’en inquiéter?

TG: Non, je ne pense pas que la Russie doit s’en inquiéter. Je pense que chaque pays doit chercher les meilleures opportunités qu’offre le marché des ressources et viser l’autonomie énergétique. Dans un contexte géopolitique plus vaste, celui de l’Eurasie, je pense que les relations entre la Russie et l’Europe, entre la Russie et l’Italie, devrait reposer sur les intérêts économiques. Nous devons échanger de la haute technologie, des technologies militaires, des ressources énergétiques et, bien entendu, procéder à des échanges culturels. Je pense que les échanges culturels entre, d’une part, l’UE et l’Italie, et, d’autre part, la Fédération de Russie devraient être renforcés.

Après la seconde guerre mondiale, il y a plus de soixante ans, les relations culturelles entre l’Europe occidentale et la Russie se sont considérablement amenuisées parce qu’elles ont été sabotées par la classe intellectuelle dominante en Europe, qui soutenait le processus d’occidentalisation ou plutôt d’américanisation de la culture européenne. Si nous comparons les littératures européenne et italienne de ces récentes années avec celles des années 30, par exemple, nous constatons que beaucoup d’écrivains italiens utilisent désormais une langue viciée, incorrecte, avec trop d’emprunts à l’anglais. C’est l’un des résultats de la colonisation culturelle que nous a imposée Washington depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Mais il serait tout aussi pertinent de remarquer que cette tendance au déclin se perçoit également dans les pays de l’ex-bloc soviétique.

Q.: Quelle est l’attitude globale de l’Italie à l’égard de la Russie? Les Russes peuvent-ils compter sur l’Italie pour qu’elle joue un rôle important dans l’amélioration des relations entre l’UE et la Russie?

TG: L’Italie est certainement, avec d’autres pays de l’UE, un partenaire potentiel de la Russie mais, pour devenir un partenaire réel et non plus seulement potentiel, l’Italie doit acquérir davantage de liberté et obtenir une souveraineté politique totale, qu’elle ne possède pas actuellement. J’aime répéter qu’il existe en Italie aujourd’hui plus de cent sites militaires dépendant directement des Américains, des sites qui sont partie prenante du projet américain d’étendre l’influence de Washington sur l’ensemble de la péninsule européenne. Dans de telles conditions, l’Italie et les autres pays européens se heurtent à des limites et ne peuvent exprimer sans filtre leurs intérêts propres sur les plans politique et économique. Il faut cependant reconnaître qu’au cours de ces dernières années, la politique économique des présidents russes successifs, Poutine et Medvedev, a jeté les bases qu’il faut pour que l’Italie devienne un véritable partenaire de la Russie, non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique et même, à mon avis, sur le plan militaire. L’Italie est au centre de la Méditerranée et occupe de ce fait une position stratégique importante. En outre, la position centrale de l’Italie est vitale au niveau géopolitique. Et ce serait une bonne chose si elle jouait de cet atout dans l’optique d’une intégration eurasienne.

Je crois que les relations entre l’Italie et la Russie s’améliorent; j’en veux pour preuve les initiatives d’entrepreneurs italiens, qui vont dans le bon sens, parce qu’ils contournent les limites imposées par un pouvoir politique qui réside, in fine, à Washington ou à Londres.

Q.: Vos critiques à l’endroit de Washington sont particulièrement sévères; vous décrivez les Etats-Unis comme une nation impériale alors que notre monde actuel n’est plus du tout unipolaire...

TG: Mes critiques à l’endroit de Washington sont sévères parce que les Etats-Unis ont inclu l’Europe dans leur propre espace géopolitique et la considèrent comme une tête de pont pour attaquer l’ensemble du territoire eurasien. C’est là la raison majeure de mes positions critiques. Mais, vous avez raison, il faut tenir compte de la situation réelle des Etats-Unis dans le monde actuel. Ceux-ci devraient se rendre compte que l’époque, où ils étaient la seule superpuissance, est révolue. Aujourd’hui, dans la première décennie du 21ème siècle, nous avons affaire, du point de vue géopolitique, à un système multipolaire avec la Russie, la Chine, l’Inde, les Etats-Unis et certains Etats d’Amérique du Sud, qui sont en train de créer une entité géopolitique propre; je pense au Brésil, à l’Argentine, au Chili, au Venezuela et, bien sûr, à la Bolivie. En effet, au vu des libertés que se permettent ces pays sud-américains, en constatant leurs audaces, l’UE devrait s’en inspirer pour quitter le camp occidental dominé par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Q.: Vous voyagez beaucoup dans toute l’Europe et surtout dans les régions agitées et dans les points chauds. Vous avez participé à l’organisation des élections en Transnistrie. Il y a une île au large de la Sardaigne, qui faisait partie du territoire italien, et qui vient de déclarer son indépendance, en se disant inspirée par l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Existe-t-il une formule universelle pour affronter le problème des séparatismes?

TG: Chacun de ces problèmes est foncièrement différent de l’autre. En Sardaigne, il y a un mouvement politique séparatiste depuis quelques années mais les gens qui le formaient font partie du gouvernement italien aujourd’hui. Pour la Transnistrie, il faut voir la situation sous l’angle géostratégique. Des pays comme la Moldavie et la Roumanie subissent le poids des Etats-Unis et de l’OTAN. La Transnistrie représente ce que l’on appelle un “conflit gelé”. Je pense que l’indépendance de la Transnistrie serait intéressante car nous aurions, dans ce cas, un territoire auquel les Etats-Unis n’auraient pas accès. Ce serait un territoire de liberté du point de vue eurasien parce que cette Transnistrie serait souveraine. Je n’analyse pas le fait que constitue cette république au départ des attitudes ou de l’idéologie du gouvernement qu’elle possède. J’analyse son existence dans le contexte géopolitique et géostratégique général. De ce fait, je prends acte que la Transnistrie est une république souveraine et que sur son territoire réduit il n’y a aucune base de l’OTAN.

(entretien paru sur http://russiatoday.ru/ ; 16 mars 2009; traduction française: Robert Steuckers).

00:38 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, eurasie, politique, géopolitique, crise, gaz, énergie, ukraine, russie, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 mars 2009

Atlantisme, occidentalisme. Pourquoi N. Sarkozy veut que la France réintègre le commandement de l'OTAN

| ||||

|

Le Général de Gaulle se retourne dans sa tombe. 43 ans après sa décision de retirer Paris du commandement militaire intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN, créée en 1949, 22.000 employés et 60.000 militaires permanents), son dangereux successeur à l'Elysée multiplie les déclarations (1) pour que la France y reprenne désormais "toute sa place". "Toute sa place" est une formule qui, dans l'approche de Nicolas Sarkozy, signifie clairement un engagement sans réserve aux côtés des Etats-Unis. Fidèle à sa méthode autocratique du "J'écoute mais je ne tiens pas compte", il fait fi des voix de plus en plus nombreuses qui s'opposent à sa décision (2) et fait dire qu'il n'y aura ni référendum ni même de vote au Parlement sur la question.

Il entend bien concrétiser seul son choix stratégique et balayer d'un coup d'un seul un demi-siècle de politique étrangère et d'indépendance française dès les 3 et 4 avril prochain, lors des cérémonies du 60e anniversaire de l'OTAN à Strasbourg et Kehl.

Histoire de confirmer sa volonté d'intégrer la France dans les hautes sphères politico-militaires de l'OTAN, Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà pris l'année dernière deux initiatives très applaudies par son ami George W. Bush. Un, il a doublé la présence militaire française en Afghanistan en envoyant un millier de soldats combattre avec les américains contre les Taliban, alors que chacun sait que cette guerre est déjà perdue et que l'enlisement des troupes y est assuré (le nombre de soldats français morts sur le terrain depuis est déjà suffisamment éloquent).

Deux, il a soutenu activement le projet de déployer un bouclier antimissile américain en Europe centrale, quitte à braquer sérieusement la Russie (Heureusement Barack Obama semble être en train de déminer cette énième provocation bushiste aux relents de Guerre froide). La récente volonté affichée de rapprocher Paris et Londres, principal allié des Etats-Unis dans ses guerres en Irak et en Afghanistan, est également un signe plus discret, mais tout aussi fort, d'allégeance à Washington.

Seule contrariété pour le néo-conservateur de l'Elysée, ce n'est plus son ami fauteur de guerres George W. Bush qui est au pouvoir, mais Barack Obama, à l'évidence moins enclin à semer la terreur partout dans le monde au nom de la lutte anti-terroriste.

Cette rupture dans la politique d'indépendance de la France se drape bien entendu d'arguments à usage médiatique du type "Amis, alliés, mais non inconditionnels", ou "nécessaire rénovation car nous ne sommes plus en 1966", ou encore "La France ne perdra rien de sa souveraineté" (3). Nicolas Sarkozy dit vouloir développer avec l'OTAN une "Europe de la Défense efficace". Depuis son élection, il ne cesse de répéter qu'une Europe de la Défense indépendante et l'ancrage atlantique sont les deux volets d'une même politique de sécurité. Mais quelle OTAN, pour quelle mission de défense européenne ? et la France a-t-elle quelque chose à gagner à réintégrer le commandement militaire de l'organisation, avec lequel elle coopère déjà très bien ? Elle fournit déjà 2.800 soldats pour l'occupation de l'Afghanistan, et maintient actuellement 36.000 soldats dans divers autres pays (Kosovo, Côte d'Ivoire, etc.).

Il est bien illusoire d'imaginer que les Etats-Unis donneront plus de place aux Européens et aux Français dans la nouvelle Alliance. Jaap De Hoop Scheffer a d'ailleurs bien précisé le 12 février 2009 à Paris que, si la France réintégrait le Commandement militaire intégré de l'Alliance atlantique, ce serait de toutes façons toujours à lui qu'il revenait "de gérer les choses au sein de l'OTAN, comme la position française au sein des structures de commandement, les généraux, etc". Tout au plus les Etats-Unis accorderont-ils quelques commandements militaires sans importance à un ou deux généraux français -- on parle vaguement d'un poste à Norfolk (Virginie, USA) ou à Lisbonne (Portugal) -- sans que cela puisse réellement permettre à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de s'affirmer et de de peser significativement sur les décisions de l'OTAN.

Dans tous les conflits (Afghanistan, Serbie, Kosovo, etc) où la France s'est retrouvée engagée aux côtés des militaires américains, ce sont systématiquement ces derniers qui décident et contrôlent de façon unilatérale toutes les opérations, en particulier les frappes, reléguant la France et les autres pays alliés au rang de simples exécutants. On ne les imagine guère se plier aux décisions des français dans l'avenir. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que si de Gaulle est sorti de l'OTAN, c'est notamment parce qu'il demandait un directoire partagé de l'Organisation, ce que les Américains lui ont refusé.

Et la suite a montré que la France, puissance moyenne disposant de l'arme nucléaire et d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, existait finalement plus à l'échelle mondiale en s'affirmant de façon autonome qu'en s'effaçant dans ce qu'il appelait le "machin" atlantiste.

Autre risque, la réintégration de Paris dans une OTAN qui sert de plus en plus de caution et de bras armé à l'impérialisme américain, sera sans nul doute perçu dans les grandes capitales du monde non-occidental comme un affaiblissement et un alignement sur les Etats-Unis, ce qui lui fera perdre le peu d'influence qui lui reste encore.

Quant à la "Voix de la France", qui selon Nicolas Sarkozy deviendrait plus forte dans le concert des Nations si elle réintègre l'OTAN, elle semble jusqu'à présent avoir moins souffert des discours et des choix du Général de Gaulle -- ou même de ceux de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, par exemple en 2003 à l'ONU lors du refus de la France de suivre les Etats-Unis dans l'invasion de l'Irak -- que ceux des "caniches" européens de George W. Bush (Tony Blair, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, José-Maria Aznar,...).

Mais l'essentiel n'est pas là.

Le projet de Nicolas Sarkozy, cet anti de Gaulle, ne consiste pas en un renforcement de la défense européenne, ou du moins pas pour lui donner plus de pouvoir et d'indépendance comme il le prétend. A travers ses choix diplomatiques et stratégiques il est à l'évidence tout à sa "vision" purement occidentaliste de la France et de l'Europe. Pour lui, la France doit s'affirmer "dans sa famille occidentale" et dans "les valeurs occidentales qui sont pour elle essentielles" (Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français). Il partage avec son mentor George W. Bush une idéologie qui se fonde avant tout sur la défense d'une civilisation occidentale qui serait aujourd'hui attaquée par le monde islamiste. Lorsqu'il déclare faire en sorte que "Paris et l'ensemble des capitales occidentales parlent désormais toutes d'une seule voix", c'est surtout pour défendre les causes occidentales que les discours et les aventures guerrières de Bush "contre l'Axe du Mal et la Barbarie" ont totalement galvaudées: la Démocratie, la Liberté, l'universalisme des Droits de l'Homme, la lutte contre le terrorisme.

Comme George W. Bush et comme tous les néo-conservateurs islamophobes, Nicolas Sarkozy est dans une logique de guerre contre tout ce qui ne relève pas des "valeurs occidentales" judéo-chrétiennes, tant en matière d'économie que de politique et de religion. Il exècre et ne cesse de diaboliser les partis islamistes qualifiés de terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, n'imaginant pas que son propre occidentalisme est à l'Occident ce que le fondamentalisme islamiste est à l'Islam.

Il est au plus près des cercles israélo-américains d'extrême-droite qui, afin de "garantir la paix et la sécurité", prônent une domination occidentale du monde, quitte pour cela à passer à l'offensive et à se lancer dans une guerre de civilisation "globale". Pour Nicolas Sarkozy il s'agit de défendre mais aussi désormais d'imposer par tous les moyens, et notamment par la guerre, un nouvel ordre occidental soi-disant "moral" (comprendre surtout "néo-libéral") qui doit régner sur l'ensemble de la planète.

Cette idéologie d'autodéfense agressive se nourrissant du conflit avec l'islamisme autorise ainsi l'OTAN -- qui à l'origine n'a qu'une mission de défense limitée aus territoires occidentaux -- à aller porter la guerre aux confins de la planète pour défendre des intérêts géostratégiques essentiellement américains, quand ce n'est pas parfois purement israéliens, à titre d'une soi-disant "légitime défense" contre le terrorisme islamiste. De hauts stratèges et chefs d'état-major de l'OTAN planchent même actuellement sur de réjouissantes nouvelles options militaires.

Ces docteurs Folamour réclament en effet le droit d'effectuer des frappes préventives, y compris avec l'arme nucléaire, sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque l'on connaît le désir insensé des Israéliens et de leurs amis américains -- Même avec Barack Obama, il y a peu de chances que les Etats-Unis modifient leur politique de soutien inconditionnel à l'Etat d'Israël -- d'aller bombarder l'Iran, on imagine aisément à quoi la sainte alliance transatlantique risque bientôt de servir.

C'est avec cette "vision" guerrière et occidentaliste du monde, ruineuse et extrêmement dangereuse pour la France, que Nicolas Sarkozy entend jouer un rôle international. En infléchissant la doctrine militaire française pour mieux s'aligner sur la politique étrangère américaine, dont on connaît pourtant les errements et l'agressivité aussi inefficace que désastreuse, il commet une erreur diplomatique et stratégique majeure.

------------

Notes

1) Annoncé dès la campagne électorale de 2007, ce projet sarkozyste n'a cessé d'être remis sur la table, tant par Nicolas Sarkozy que par Bernard Kouchner (Ministre des Addaires étrangères) et Hervé Morin (Ministre de la Défense) afin d'y "préparer l'opinion", notamment pour le Président de la République à travers le Discours de janvier 2008 devant le corps diplomatique français, lors du Sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008 et la semaine dernière encore lors d'une conférence sur la sécurité à Munich.

2) Parmi les responsables politiques qui s'opposent à la décision autocratique de Nicolas Sarkozy, on note celles de François Bayrou pour qui la réintégration dans le commandement militaire de l'OTAN serait "une défaite pour la France" et un "un aller sans retour" [...] "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité, une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien". Il demande que le choix fait par le Général de Gaulle en 1966 "ne soit pas bradé et jeté aux orties", ajoutant qu'un tel choix ne peut aujourd'hui être modifié "que par un référendum du peuple français". Dans un entretien au Nouvel Observateur, François Bayrou précise sa pensée. Pour lui, en réintégrant l'OTAN, la France se range "aux yeux du monde" dans un "bloc occidental" [...] "euro-américain d'un côté, le reste du monde de l'autre. Ceci, pour la France et son histoire, son universalité, est un renoncement". Il affirme que "ce que nous sommes en train de brader, ce n'est pas seulement notre passé mais aussi notre avenir, une partie du destin de la France et de l'Europe". Pour le Parti Socialiste, qui demande un débat et un vote parlementaire sur la question, "Aucune explication recevable n'est apportée sur l'intérêt pour la France de ce retour" et les "conditions et contreparties de cette réintégration ne sont pas connues". Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés PS, estime que "La France doit garder son autonomie de décision" et que celle-ci "ne peut pas être prise par le président seul". Les anciens ministres socialistes de la Défense Paul Quilès et Jean-Pierre Chevènement ont également publié des tribunes dans la presse pour exprimer leur rejet de cette décision "très dangereuse pour la sécurité de la France". [...] "Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres", affirment-ils. "Si la France entre dans l'OTAN, il n'y a plus d'espoir de politique étrangère et de sécurité commune, plus d'Europe de la défense", affirme également le socialiste Jean-Michel Boucheron. La réintégration "limiterait notre souveraineté et serait le signe d'un alignement sur l'administration américaine qui banaliserait la singularité de la France", estiment pour sa part le Parti Communiste. Du côté de l'UMP, une partie des députés exprime aussi son opposition: Jacques Myard proteste contre ce "retour qui va lier les mains de la France et l'arrimer à un bloc monolithique occidental dirigé par les Etats-Unis" tandis que Lionnel Luca explique que "Pour un grand nombre de pays arabes, le fait que la France soit dans l'OTAN est un mauvais signal". Jean-Pierre Grand regrette cet "arrimage plein et entier aux Etats-Unis". "Il y a dans le monde entier des pays qui attendent de la France qu'elle demeure une transition, une passerelle, et qu'elle ne s'aligne pas sur les Etats-Unis", renchérit Georges Tron. Le gaulliste ex-UMP Nicolas Dupont-Aignan s'engage lui dans une quasi campagne contre le projet et exige un débat parlementaire. Daniel Garrigue, député ex-UMP de la Dordogne, s'est de son côté fendu d'une tribune intitulé "Bonjour, messieurs les traîtres !". Pour lui, "Rien ne justifie le retour de la France dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et la remise en cause de l'un des rares consensus forts de notre pays -- voulu en l'occurrence par le général de Gaulle avec la sortie de l'Otan en 1966 et confirmé par ses successeurs, y compris par le socialiste François Mitterrand. Nous y perdrons la considération que nous avions sur la scène internationale et particulièrement notre capacité à être entendus dans un certain nombre de conflits, notamment au Proche et au Moyen-Orient. [...] "Pour tous ceux qui croient en la France et en la construction de l'Europe, cette décision de rejoindre l'Otan qui n'a été ni concertée, ni discutée, ni approuvée par les Français ou par le Parlement, constitue bien une véritable trahison". Alain Juppé, ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, renouvelle lui aussi ses critiques en demandant si la France n'était pas en train de "faire un marché de dupes en rentrant sans conditions" dans le commandement de l'OTAN. Mais le plus farouche opposant à Droite est l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. Pour lui, la France "va se trouver rétrécie sur le plan diplomatique" et sera plus vulnérable au terrorisme. "Alors que le Sud est en train de s'affirmer, dans un monde qui est en train de basculer, faut-il donner le sentiment de se crisper sur une famille occidentale ?", s'interroge-t-il. Comme François Bayrou, il estime que si la France avait été intégrée aux structures de commandement de l'OTAN en 2003, elle aurait été obligé de suivre les Etats-Unis de Geoorge W. Bush dans la guerre contre l'Irak.

3) Discours de Jaap De Hoop Scheffer, Secrétaire général de l'OTAN, devant les parlementaires français le 12 février 2009.

_______________

*http://www.republique-des-lettres.fr/journal.php

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, france, otan, atlantisme, occidentalisme, etats-unis, gaullisme, géopolitique, stratégie, défense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 mars 2009

Sarkozy battles General De Gaulle's NATO retreat

Sarkozy battles General de Gaulle's NATO retreat

16 March, 2009, http://russiatoday.ru/

French President Nicolas Sarkozy has gone against the late General Charles de Gaulle’s decision in 1966 to remove France from NATO, but that move promises to be something of a public relations disaster.

Intensive security measures are planned as tens of thousands of anti-NATO demonstrators plan to block the summit during the military organization’s 60th Anniversary conference in Strasbourg in April.

Sarkozy is pulled in different directions over reintegrating with the NATO military machine. He believes France needs US friendship to do business worldwide and wants to benefit from the US military umbrella. He has worked hard to overcome the violent hostility to France that dates back to the quarrel over the war in Iraq, which saw Americans pouring French wine into the Potomac River, but he also wants a European defence policy for Europe and does not want to follow the US into Vietnam style quagmire in Afghanistan.

Above all, the French want to keep their independence and have no intention of seeming to become the next British style US poodle. Yet much of the world sees NATO as the military arm of US foreign policy. Sarkozy thinks that he can achieve these contradictory aims from within the alliance but the result is that different levels of the French government are giving off conflicting messages.

The administration is playing up two opinion polls that show a small majority of French people in favour of reintegration. Much of the press have dutifully echoed the result. Little attention has been paid to the high figure of 21% of ‘don’t knows’. Equally the French press has ignored completely the Angus Reid poll that shows that only a tiny 12% of French people think that the engagement in Afghanistan boosted by Sarkozy, ‘has been mostly a success’ – the lowest figure for six comparable western European nations.

Faced with this President Sarkozy has appointed a personal envoy to Afghanistan and Pakistan, Pierre Lellouche. In so doing he reinforces France’s diplomatic presence in the region at a time when policy is under review by the United States and its NATO allies. The move follows similar appointments by Britain and Germany, which in turn were triggered by the appointment of the veteran diplomat Richard Holbrooke to head up a similar US diplomatic mission. For the moment, despite US pressure, there is no question of sending more troops.

It is likely that the appointment of Lellouche has been made after consultation with the Americans. His career path confirms this. He has close links with America and achieved a doctorate in law at Harvard University. In his political career he has specialised in foreign relations and in particular NATO. He is President of the French parliamentary delegation to NATO and was President of the NATO Parliamentary Assembly from 2004 -2006. Last year he conducted a cross-party parliamentary enquiry into conditions in Afghanistan. He worked with Holbrooke in Bosnia in the 1990s.

The importance of the appointment of Holbrooke, linked to that of his French, German and British counterparts, to a hard pressed President Obama is clear from the fact that it came only two days into his presidency. Any support for him by France is welcome. President Sarkozy has appointed an envoy very much to the taste of his allies and has talked of staying in Afghanistan ‘as long as is necessary’. However, in Washington, recently his Minister of Defence Hervé Morin put it differently:

“We will have to stay as long as is needed… Our aim is not to stay there for ever. That is what the President of the Republic has reminded us several times.”

And he went so far as to pose the question: “Why not set, quite rapidly, a date for the beginning of the withdrawal of the alliances forces?”

Lellouche himself was more blunt:

“It is right that we operate as co-pilots in the international strategy in Afghanistan. There must not be a repetition of unilateral excesses of the Bush era, which provoked a deep gulf between the United States and its NATO allies”.

He said that the French government would ‘test’ the dialogue proposed by President Obama. “Let us hope that it works. We will not stay in Afghanistan indefinitely”. He stressed that the conflict there “was a war and not an international police operation. The proof is that France spends nearly €200 million a year on its army in Afghanistan whilst spending only €11 billion on civilian aid”. He pin pointed the withdrawal of all but 7,000 US troops at the time of the invasion of Iraq in 2003, as the main cause of the deterioration of the allied position in Afghanistan. But he said “The game is not lost. Studies show that if there is a lack of support for the Karzai government, the people do not want a return to the rule by the Taliban.”

By fully rejoining NATO, France removes a thorn from the US diplomatic flesh and adds the full support of the world’s second biggest diplomatic service backed up by Western Europe’s only genuinely independent nuclear deterrent plus experienced and respected military forces. Even so, quite how much influence France will really have over policy in Afghanistan, with a total of only 3,300 troops deployed, remains to be seen. The United States now has 38,000 present with a further 15-30 thousand to arrive shortly.

The point is underlined by the announcement that French troops there are now to come directly under US command whereas before they operated as an independent unit. This will be grist to the mill of those in France who claim NATO reintegration means loss of national control. It will not help Prime Minister François Fillon, who after some hesitation, decided to call for a vote of confidence on the question in the French National Assembly. By putting the survival of the government on the line he will win easily and it gives him a chance to counter the arguments of those within his own party and in the opposition who oppose the move.

Despite this neat political manoeuvre, the reality is that the French President is confronted by real opposition from many in the French political class over NATO reintegration and in particular involvement in Afghanistan. They argue, often privately, that this is more a colonial war to control pipeline routes from central Asia to the sea coast of Pakistan than about democracy. Worse they suggest it may be an excuse to establish a long term presence in the region with no other real military aim.

They point to the coincidence that the US led invasion followed one month after the award by the Taliban government of a key energy contract to an Argentinean company rather than American Unocal and that before becoming President, Hamid Karzai was an oil consultant to Chevron in Kazakhstan. The same Afghan President requires a twenty four hour a day American body guard of over 100 men to stay alive, unlike his much criticised Communist predecessor.

They question why after seven years, the US security services that employ 100,000 people and spend an astounding $50 billion a year, cannot find Osama Bin Laden. They note that Afghanistan has become the world’s biggest producer of heroin under Western occupation.

Finally they do not think the war can be “won” in any meaningful sense. They echo the view of Canadian Prime Minister Stephen Harper, who told CNN:

“Quite frankly, we are not going to ever defeat the insurgency. Afghanistan has probably had – my reading of Afghanistan history is – it’s probably had an insurgency forever of some kind.” The Canadian parliament has voted to withdraw all troops by 2011.

Despite all this there are indications that President Sarkozy will eventually take the risk of sending more troops. Under the French constitution it is his decision alone, but this will not happen before the controversial NATO summit in Strasbourg in April and the vote in parliament. In any event he will do what he can to prevent the alliance from failing in Afghanistan because he believes that such an outcome would damage NATO credibility perhaps fatally. This is especially the case in the light of the recent humiliation of Western financial institutions.

All this leaves the United States and its NATO allies confronting the classic military dilemma well summarized by Winston Churchill over a hundred years ago:

“It is one thing to take the decision not to occupy a position. It is quite another to decide to abandon it once occupied.”

More troops may just make it possible in one form or another to ‘declare a victory and go home’ to the great relief of the French electorate and government. This process is likely to be accelerated by the bankrupt finances of the NATO governments.

Robert Harneis for RT

00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, otan, gaullisme, sarkozy, france, affaires européennes, politique, géopolitique, atlantisme, occidentalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Eurasisme et atlantisme: quelques réflexions intemporelles et impertinentes

Robert STEUCKERS:

Eurasisme et atlantisme: quelques réflexions intemporelles et impertinentes

Préface à un ouvrage de Maître Jure Vujic (Zagreb, Croatie)

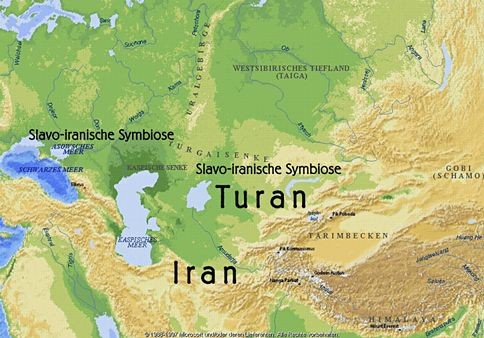

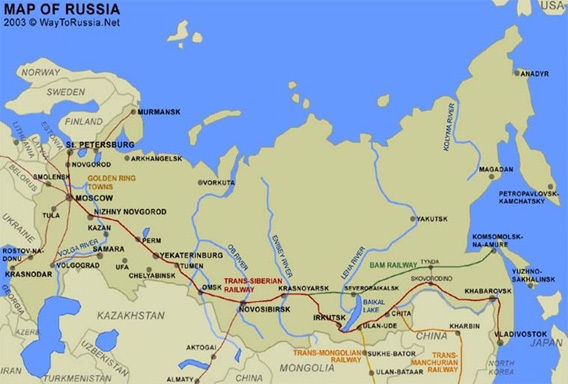

Il y a plusieurs façons de parler de l’idéologie eurasiste, aujourd’hui, après l’effondrement du bloc soviétique et la disparition du Rideau de Fer: 1) en parler comme s’il était un nouvel avatar du soviétisme; 2) en faisant référence aux idéologues russes de l’eurasisme des années 20 et 30, toutes tendances idéologiques confondues; 3) en adoptant, par le truchement d’un eurasisme synthétique, les lignes de force d’une stratégie turco-mongole antérieure, qui deviendrait ainsi alliée à la spécificité russe; un tel eurasisme est finalement une variante du pantouranisme ou du panturquisme; 4) faire de l’idéologie eurasiste le travestissement d’un traditionalisme révolutionnaire, reposant in fine sur la figure mythique du “Prêtre Jean”, évoquée par René Guénon; cet eurasisme-là prendrait appui sur deux pôles religieux: l’orthodoxie russe et certains linéaments de l’islam centre-asiatique, mêlant soufisme et chiisme, voire des éléments islamisés du chamanisme d’Asie centrale. Ces quatre interprétations de l’eurasisme sont certes séduisantes sur le plan intellectuel, sont, de fait, des continents à explorer pour les historiens qui focalisent leurs recherches sur l’histoire des idées, mais d’un point de vue realpolitisch européen, elles laissent le géopolitologue, le stratège et le militaire sur leur faim.

L’eurasisme, dans notre optique, relève bien plutôt d’un concept géographique et stratégique: il tient compte de la leçon de John Halford Mackinder qui, en 1904, constatait que l’espace centre-asiatique, alors dominé par la Russie des Tsars, était inaccessible à la puissance maritime anglaise, constituait, à terme, un môle de puissance hostile aux “rimlands”, donc, du point de vue britannique, une menace permanente sur l’Inde. L’eurasisme des géopolitologues rationnels, s’inscrivant dans le sillage de John Halford Mackinder, n’est pas tant, dans les premières expressions de la pensée géopolitique, l’antipode d’un atlantisme, mais l’antipode d’une puissance maritime centrée sur l’Océan Indien et possédant le sous-continent indien. Si l’Angleterre est, dès l’époque élisabéthaine, une puissance nord-atlantique en passe de conquérir toute l’Amérique du Nord, au faîte de sa gloire victorienne, elle est essentiellement une thalassocratie maîtresse de l’Océan Indien. La clef de voûte de son empire est l’Inde, qui surplombe un “arc” de puissance dont les assises se situent en Afrique australe et en Australie et dont les points d’appui insulaires sont les Seychelles, l’Ile Maurice et Diego Garcia.

Le premier couple de concepts antagonistes en géopolitique n’est donc pas le dualisme eurasisme/atlantisme mais le dualisme eurasisme/indisme. L’atlantisme ne surviendra qu’ultérieurement avec la guerre hispano-américaine de 1898, avec le développement de la flotte de guerre américaine sous l’impulsion de l’Amiral Alfred Thayer Mahan, avec l’intervention des Etats-Unis dans la première guerre mondiale, avec le ressac graduel de l’Angleterre dans les années 20 et 30 et, enfin, avec l’indépendance indienne et la relative neutralisation de l’Océan Indien. Qui ne durera, finalement, que jusqu’aux trois Guerres du Golfe (1980-1988, 1991, 2003) et à l’intervention occidentale en Afghanistan suite aux “attentats” de New York de septembre 2001.

Route de la Soie et “Greater Middle East”

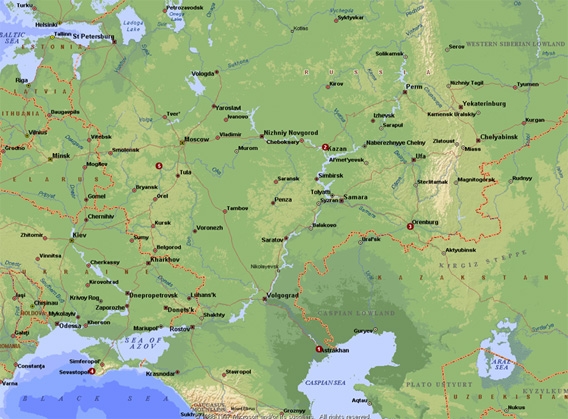

Avec l’indépendance des anciennes républiques musulmanes de l’ex-URSS, la Russie cesse paradoxalement d’être une véritable puissance eurasienne, car elle perd les atouts territoriaux de toutes ses conquêtes du XIX° siècle, tout en redécouvrant le punch de l’idéologie eurasiste. Donc la fameuse “Terre du Milieu”, inaccessible aux marines anglo-saxonnes, comprenant le Kazakhastan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, est théoriquement indépendante de toute grande puissance d’Europe ou d’Asie. Un vide de puissance existe ainsi désormais en cette Asie centrale, que convoitent les Etats-Unis, la Chine, l’Iran et la Turquie, au nom de concepts tour à tour anti-russes, panasiatiques, panislamistes ou pantouraniens. Les Etats-Unis parlent tout à la fois, avec Zbigniew Brzezinski, de “Route de la Soie” (“Silk Road”), et, avec d’autres stratégistes, de “Greater Middle East”, comme nouveau débouché potentiel pour une industrie américaine enrayée dans ses exportations en Europe, avec l’émergence d’une UE à 75% autarcique, et en Amérique ibérique avec l’avènement du Mercosur et d’autres regroupements politico-économiques.

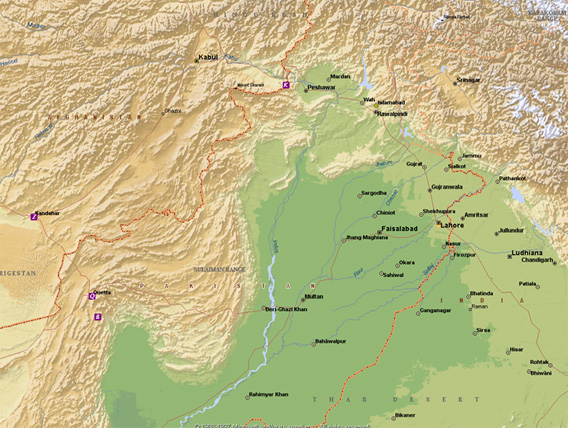

Vu la population turcophone des anciennes républiques musulmanes d’Asie centrale, cet espace, hautement stratégique, ne partage plus aucune racine, ni culturelle ni linguistique, avec l’Europe ou avec la Russie. Un barrage turcophone et islamisé s’étend de l’Egée à la Muraille de Chine, empêchant le regroupement de puissances à matrice européenne: l’Europe, la Russie, la Perse et l’Inde. La conscience de ce destin raté n’effleure même pas l’immense majorité des Européens, Russes, Perses et Indiens.

L’idée-force qui doit, tout à la fois, ressouder l’espace jadis dominé par les Tsars, de Catherine II à Nicolas II, et donner une conscience historique aux peuples européens, ou d’origine européenne, ou aux peuples d’aujourd’hui qui se réfèrent à un passé historique et mythologique européen, est celle d’un eurasisme indo-européanisant. Cet eurasisme trouve son origine dans la geste des vagues successives de cavaliers et de charistes, dites “proto-iraniennes”, parties de l’ouest de l’Ukraine actuelle pour se répandre en Asie centrale entre 1800 et 1550 avant J. C. Deux historiens et cartographes nous aident à comprendre cette dynamique spatiale, à l’aurore de notre histoire: le Britannique Colin McEvedy (1) et le Suisse Jacques Bertin (2).

L’aventure des cavaliers indo-européens dans la steppe centre-asiatique

Pour McEvedy, la césure dans le bloc indo-européen initial, dont le foyer primordial se situe en Europe centrale, survient vers 2750 av. J. C. quand le groupe occidental (cultures de Peterborough et de Seine-Oise-Marne) opte pour un mode de vie principalement sédentaire et le groupe oriental, de l’Elbe à la Mer d’Aral, pour un mode de vie semi-nomade, axé sur la domestication du cheval. Bien que la linguistique contemporaine opte pour une classification des langues indo-européennes plus subtile et moins binaire, reposant sur la théorie des ensembles, McEvedy retient, peu ou prou, l’ancienne distinction entre le groupe “Satem” (oriental: balto-slave, aryen-iranien-avestique, aryen-sanskrit-védique) et le groupe “Centum” (occidental: italique, celtique, germanique), selon le vocable désignant le chiffre “100” dans ces groupes de langues. Pour McEvedy, à cette même époque (-2750), un bloc hittite commence à investir l’Asie Mineure et l’Anatolie; le groupe tokharien, dont la langue est “indo-européenne occidentale”, s’installe en amont du fleuve Syr-Daria, en direction de la “Steppe de la Faim” et à proximité des bassins du Sari-Sou et du Tchou. Récemment, l’archéologie a exhumé des momies appartenant aux ressortissants de ce peuple indo-européen d’Asie centrale et les a baptisées “Momies du Tarim”. A cette époque, les peuples indo-européens orientaux occupent toute l’Ukraine, tout l’espace entre Don et Volga, de même que la “Steppe des Kirghiz”, au nord de la Caspienne et de la Mer d’Aral. De là, ils s’élanceront vers 2250 av. J. C. au delà de l’Aral, tandis que les Tokhariens entrent dans l’actuel Sinkiang chinois et dans le bassin du Tarim, à l’époque assez fertile. La “Terre du Milieu” de John Halford Mackinder a donc été d’abord indo-européenne avant de devenir altaïque et/ou turco-mongole. A partir de 1800 av. J. C., ils font mouvement vers le Sud et pénètrent en Iran, servant d’aristocratie guerrière, cavalière et chariste, à des peuples sémitiques ou élamo-dravidiens. Vers 1575 av. J. C., ils encadrent les Hourrites caucasiens lors de leurs conquêtes au Proche-Orient et en Mésopotamie, pénètrent dans le bassin de l’Indus et dans le Sinkiang et le Gansou.

Ces peuples domineront les steppes centre-asiatiques, des Carpathes à la Chine jusqu’à l’arrivée des Huns d’Attila, au IV° siècle de l’ère chrétienne. Cependant, les empires sédentaires et urbanisés du “rimland”, pour reprendre l’expression consacrée, forgée en 1904 par Mackinder, absorberont très tôt le trop plein démographique de ces cavaliers de la steppe: ce seront surtout les Perses, Parthes et Sassanides qui les utiliseront, de même que les Grecs qui auront des mercenaires thraces et scythes et, plus tard, les Romains qui aligneront des cavaliers iazyges, roxolans et sarmates. Cette réserve militaire et aristocratique s’épuisera progressivement; pour Jacques Bertin, l’expansion vers l’Océan Pacifique de ces peuples cavaliers sera contrecarrée par des bouleversements climatiques et un assèchement graduel de la steppe, ne permettant finalement plus aucune forme, même saisonnière, de sédentarité. A l’Est, le premier noyau mongol apparaît entre 800 et 600 av. J. C., notamment sous la forme de la culture dite “des tombes à dalles”.

Le reflux vers l’ouest

Les peuples cavaliers refluent alors principalement vers l’Ouest, même si les Yuezhi (on ne connaît plus que leur nom chinois) se heurtent encore aux Mongols et à la Chine des Qin. La pression démographique des Finno-Ougriens (Issédons) et des Arimaspes de l’Altaï et la détérioration générale des conditions climatiques obligent les Scythes à bousculer les Cimmériens d’Ukraine. Quelques éléments, après s’être heurtés aux Zhou chinois, se seraient retrouvés en Indochine, à la suite de ce que les archéologues nomment la “migration pontique”. De 600 à 200 av. J.C., la culture mongole-hunnique des “tombes à dalles” va accroître, graduellement et de manière non spectaculaire, son “ager” initial. Vers –210, les tribus mongoles-hunniques forment une première confédération, celle des Xiongnu, qui font pression sur la Chine mais bloquent définitivement l’expansion des cavaliers indo-européens (Saces). C’est là que commence véritablement l’histoire de l’Asie mongole-hunnique. Vers 175 av. J.C., les Xiongnu dirigés par Mao-Touen, véritables prédécesseurs des Huns, s’emparent, de tout le Gansu, chassent les Yuezhi indo-européens et occupent la Dzoungarie. La vaste région steppique entourant le Lac Balkach cesse d’être dominée par des peuples indo-européens. La Chine intervient et bat la Confédération des Xiongnu, donnant aux empires romain et parthe un répit de quelques centaines d’années.

Le potentiel démographique indo-européen des steppes se fonde dans les empires périphériques, ceux du “rimland”: les Sarmates de l’Ouest, connus sous les noms de Roxolans et de Iazyges s’installent en Pannonie et, après un premier choc avec les Légions de l’Urbs, deviendront des “foederati” et introduiront les techniques de la cavalerie dans l’armée romaine et, partant, dans toutes les régions de l’Empire où ils seront casernés. L’épopée arthurienne découlerait ainsi d’une matrice sarmate. Les Alains, ancêtres des Ossètes, entrent en Arménie. Les Yuezhi envahissent l’Inde et y fondent l’Empire Kusana/Kouchan. De l’an 1 à l’an 100, trois blocs impériaux de matrice indo-européenne se juxtaposent sur le rimland eurasien, face aux peuples hunniques désorganisés par les coups que lui ont porté les armées chinoises de Ban Chao, qui poussent jusqu’en Transoxiane. Nous avons l’Empire romain qui inclut dans ses armées les “foederati” sarmates. Ensuite, l’Empire perse qui absorbe une partie des peuples indo-européens de la steppe centre-asiatique, dont les Scythes, qu’il fixera dans la province du Sistan. Enfin l’Empire kouchan, sous l’impulsion des tribus yuezhi réorganisées, englobe toutes les terres de l’Aral au cours moyen du Gange, l’Afghanistan et le Pakistan actuels et une vaste portion de l’actuel Kazakhstan.

Les Huns arrivent dans l’Oural et dans le bassin de la Volga

Au cours du II° siècle de l’ère chrétienne, les Xianbei, issus des forêts, deviennent le peuple dominant au nord de la Mandchourie, provoquant, par la pression qu’ils exercent sur leur périphérie occidentale, une bousculade de peuples, disloquant les restes des Xiongnu qui, d’une part, entrent en Chine, et d’autre part, se fixent en Altaï, patrie des futurs peuples turcs (les “Tujue” des chroniques chinoises). Les Huns arrivent dans l’Oural, approchent du bassin de la Volga et entrent ainsi dans les faubourgs immédiats du foyer territorial originel des peuples indo-européens que l’archéologue allemand Lothar Kilian situe du Jutland au Don, les peuples préhistoriques et proto-historiques se mouvant sur de vastes territoires, nomadisme oblige. Thèse qu’adopte également Colin McEvedy.

En 285, les derniers Tokhariens font allégeance aux empereurs de Chine. Sassanides zoroastriens et Kouchans bouddhistes s’affrontent, ce qui conduit au morcellement de l’ensemble kouchan et, ipso facto, à la fragilisation de la barrière des Empires contre les irruptions hunniques venues de la steppe. Chahpour II, Empereur perse, affronte les Romains et les restes des Kouchans. L’Empereur Julien meurt en Mésopotamie en 373 face aux armées sassanides. Dans la patrie originelle des peuples hunniques-mongols, les Ruan Ruan bousculent les Xianbei qui refluent vers l’ouest, bousculant les Turcs, ce qui oblige les Huns à franchir la steppe sud-ouralienne et à se heurter en 375 aux Alains et aux Goths. Le glas de l’Empire romain va sonner. Les Huns ne seront arrêtés qu’en Champagne en 451 (Bataille des Champs Catalauniques). Les Kouchans, désormais vassaux des Sassanides, doivent céder du terrain aux Hephtalites hunniques. Les Tokhariens se soumettent aux Gupta d’Inde.

D’Urbain II à l’échec de la huitième Croisade

La chute de l’Empire romain, les débuts chaotiques de l’ère médiévale signalent un ressac de l’Europe, précisément parce qu’elle a perdu l’Asie centrale, le contact avec la Perse et la Chine. L’émergence de l’islam va accentuer le problème en donnant vie et virulence à la matrice arabique des peuples sémitiques. L’invasion de l’Anatolie byzantine par les Seldjouks au XI° siècle va provoquer une première réaction et enclencher une guerre de près de 900 ans, brièvement interrompue entre la dernière guerre de libération balkanique en 1913 et l’ère de la décolonisation. Le pape Urbain II, dans son discours de Clermont-Ferrand (1095) destiné à galvaniser la noblesse franque pour qu’elle parte en croisade, évoque nettement “l’irruption d’une race étrangère dans la Romania”, prouvant que l’on raisonnait encore en terme de “Romania”, c’est-à-dire d’impérialité romaine, cinq ou six cents ans après la chute de l’Empire romain d’Occident. En 1125, Guillaume de Malmesbury, dans sa “Gesta Regum”, déplore que la “chrétienté”, donc l’Europe, ait été chassée d’Asie et d’Afrique et que, petite en ses dimensions, elle est constamment harcelée par les Sarazins et les Turcs, qui veulent l’avaler toute entière. Les propos de Guillaume de Malmesbury expriment fort bien le sentiment d’encerclement que ressentaient les Européens de son époque, un sentiment qui devrait réémerger aujourd’hui, où les peuples de la périphérie ne cachent pas leur désir de grignoter notre territoire et/ou de l’occuper de l’intérieur par vagues migratoires ininterrompues, en imaginant que notre ressac démographique est définitif et inéluctable.

L’épopée des Croisades ne s’achève pas par l’échec total de la huitième croisade, prêchée par Urbain IV en 1263 et où meurt Saint Louis (1270). La chute d’Acre en 1291 met fin aux Etats latins d’Orient: seul ultime sursaut, la prise de Rhodes en 1310, confiée ensuite aux Hospitaliers. Détail intéressant: en 1274, Grégoire X, successeur d’Urbain IV, tentera en vain d’unir les empires du rimland en un front unique: les Mongols de Perse, les Byzantins et les Européens catholiques (3). Les guerres contre les Ottomans à partir du XIV° siècle et le fiasco de Nicopolis en 1396, à la suite de la défaite serbe du Champs des Merles en 1389, sont des guerres assimilables à des croisades. Le XV° siècle ne connaît pas de répit, avec la défaite européenne de Varna en 1444, prélude immédiat de la chute de Constantinople en 1453. Les XVI° et XVII° siècles verront l’affrontement entre l’Espagne d’abord, l’Autriche-Hongrie ensuite, et les Ottomans. La défaite des Turcs devant Vienne en 1683, puis la Paix de Karlowitz en 1699, scellent la fin de l’aventure ottomane et le début de l’expansion européenne. Ou, plus exactement, le début d’une riposte européenne, enfin victorieuse depuis les premiers revers des Saces.

Les Portugais contournent l’Afrique et arrivent dans l’Océan Indien

Deux réactions ont cependant été déterminantes: d’abord, l’avancée des Russes sur terre, séparant les Tatars de Crimée du gros de la Horde d’Or et du Khanat de Sibir par la conquête du cours de la Volga jusqu’à la Caspienne. Le réveil de la Russie indique le retour d’un peuple indo-européen dans l’espace steppique au sud de l’Oural et un reflux des peuples hunniques et mongols. La Russie poursuivra la conquête jusqu’au Pacifique en deux siècles. Puis reprendra toute l’Asie centrale. Nous avons affaire là au même eurasisme que celui des Proto-Iraniens à l’aurore de notre histoire. Ensuite, deuxième réaction, la conquête portugaise des eaux de l’Atlantique sud et de l’Océan Indien. Elle commence par une maîtrise et une neutralisation du Maroc, d’où disparaissent les Mérinides, remplacés par les Wattasides qui n’ont pas eu les moyens d’empêcher les Portugais de contrôler le littoral marocain. A partir de cette côte, les Portugais exploreront tout le littoral atlantique de l’Afrique avec Cabral et franchiront le Cap de Bonne Espérance avec Vasco de Gama (1498). Les Européens reviennent dans l’Océan Indien et battent la flotte des Mamelouks d’Egypte au large du Goujarat indien. La dialectique géopolitique de l’époque consiste, peut-on dire, en une alliance de l’eurasisme européanisant des Russes et de l’indisme thalassocratique des Portugais qui prennent un Empire musulman du rimland en tenaille, une empire à cheval sur trois continents: l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Le tandem Ottomans-Mamelouks disposait effectivement de fenêtres sur l’Océan Indien, via la Mer Rouge et le Golfe Persique et était en quelque sorte “hybride”, à la fois tellurique, avec ses armées de janissaires dans les Balkans, et thalassocratique par son alliance avec les pirates barbaresques de la côte septentrionale de l’Afrique et avec les flottes arabe et mamelouk de la Mer Rouge. Les Portugais ont donc réussi, à partir de Vasco de Gama à parfaire une manoeuvre d’encerclement maritime du bloc islamique ottoman et mamelouk, puisque les entreprises terrestres que furent les croisades et les expéditions malheureuses de Nicopolis et de Varna avaient échoué face à l’excellence de l’organisation militaire ottomane. Les héritiers d’Henri le Navigateur, génial précurseur du retour des Européens sur les mers du monde, ont réduit à néant, par leur audace, le sentiment d’angoisse des Européens devant l’encerclement dont ils étaient les victimes depuis l’irruption des Seldjouks dans cette partie de la Romania, qui était alors byzantine.