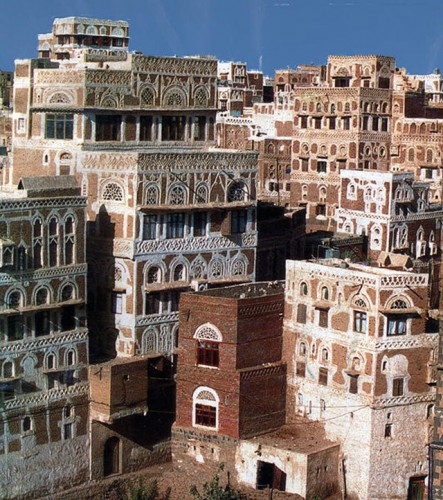

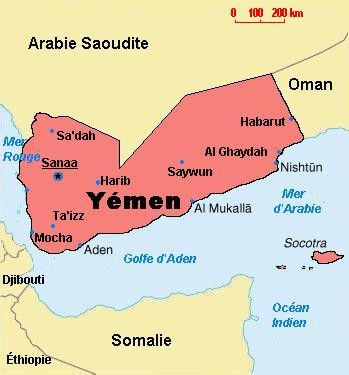

The abortive efforts of the "panty-bomber" have inspired the War Party to focus on a new front in our ongoing and seemingly permanent "war on terrorism": Yemen, a godforsaken outpost of medievalism and sun-scorched desert on the northern shores of the Red Sea, is now taking center stage as al-Qaeda’s latest purported stronghold. Taking advantage of the outcry following the panty-bomber’s near-deadly escapade, the Yemeni government is calling on the US for yet more aid and assistance – in addition to the tens of millions already being pumped into that country – to fight "terrorism," and specifically al-Qaeda, which is said to have around 300 fighters hiding somewhere in Yemen’s isolated and virtually inaccessible outback.

Senator Joe Lieberman is calling for "preemptive" military action, averring:

"Somebody in our government said to me in Sana’a, the capital of Yemen, ‘Iraq was yesterday’s war, Afghanistan is today’s war. If we don’t act preemptively, Yemen will be tomorrow’s war.’ That’s the danger we face."

Lieberman never met an Islamic nation that he didn’t want to invade and subjugate, but in the case of Yemen, the misdirection such "preemption" would represent for US policy in the region couldn’t be more deceptive. For the real source of irritation to the US, and its Saudi Arabian ally, isn’t al-Qaeda, but Iran.

Yemen has been embroiled in a civil war since the mid-1990s, one that has little to do with al-Qaeda and everything to do with the historical and religious currents that have swept over this poverty-stricken nation of some 20 million since the end of World War I. The Ottoman empire once claimed suzerainty over the region, but never succeeded in subduing the northern tribes who maintained their independence through all the days of British domination of the south, and then the imposition of Marxist one-party rule in the name of the southern-dominated "Democratic Republic of Yemen," which was a Soviet ally during the cold war era.

The ferociously independent northerners are religiously and ethnically distinct from their fellow countrymen, adhering to a version of Shi’ite Islam, unlike the Sunni majority in the more settled southern provinces. For years the northerners have waged a battle against the central government, under the general rubric of the "Houthi," named after their former leader, Hussein Badreddin al-Houthi, killed by the regime in 2004. For its part, the central government has been dominated by a central figure, Field Marshal Ali Abdullah Saleh, who has ruled since 1978, when the President of the Yemeni Arab Republic (YAR) was assassinated (some say at the instigation of Saleh). Since that time, Saleh has systematically jailed, killed, or otherwise eliminated any who would oppose him.

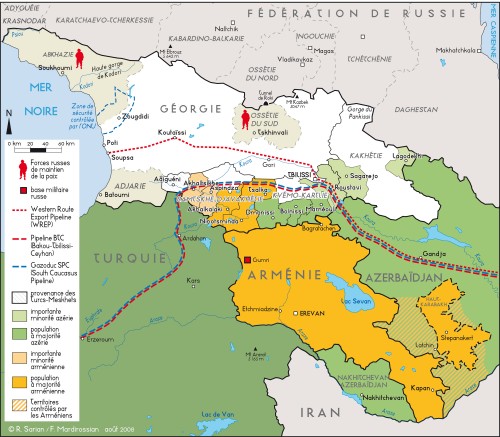

The Yemeni central government has been none too subtle in its tactics, launching what they themselves called "Operation Scorched Earth" in an effort to defeat the northern rebels. This campaign provoked a refugee exodus from the battlefield in which tens of thousands of displaced persons fled to the south, where they were housed in sprawling camps. Meanwhile, the Saudis were drawn into the conflict, using their air force to bomb and strafe rebel villages, and sending their troops into direct skirmishes with the Houthi. Fearful that the spreading influence of the Houthi Shi’ites would infect their own minority Shi’ite population, particularly in al-Hasa and other oil-producing provinces of the Kingdom, the Saudis are determined to crush the Yemeni insurgency, and have doubtless encouraged their American patrons to get more directly involved.

The Saudis and the Yemeni central government have portrayed the Houthis as Iranian pawns, and the conflict has been defined as a proxy war between Tehran and Riyadh – yet the real roots of the civil war are buried in Yemen’s storied past, where the religious and political divisions that currently bedevil the regime in Sana’a, the capital city, have their origin.

In addition to the Houthi rebellion in the north, the central government faces a secessionist movement in the south, which has, up until now, largely confined its activities to peaceful protests and demonstrations. Yet the government has treated them in the same way it has confronted the Houthis: with violent repression. Recent demonstrations held by the separatists were met with brute force: eight newspapers were closed by the government for daring to report on the secessionists’ activities.

Naturally, the Yemeni government has every interest in portraying the southern secessionists as a conspiracy hatched by al-Qaeda, and the northern rebels as proxies for Iran – and the US is buying into it, big time, with $70 million in US military and "development" aid this year alone, and much more in the pipeline. Now that President Obama has pledged to "use every element of our national power to disrupt, to dismantle and defeat the violent extremists who threaten us, whether they are from Afghanistan or Pakistan, Yemen or Somalia, or anywhere where they are plotting attacks against the U.S. homeland," the road is opened to a deepening US presence in that war-torn country, up to and including the large-scale presence of American troops.

Change? Far from reversing the policies of the Bush era, President Obama – swept into office by war-weary voters who mistook his opposition to the Iraq war as a general tendency towards non-interventionism – is not only continuing but expanding the American offensive, which is now engulfing Pakistan and spilling over into the Arabian peninsula. As for "al-Qaeda on the Arabian peninsula," this fits right into their plans for a general conflagration in the region, which will set Sunni against Shia, Saudis against Yemenis, and everyone against the United States.

Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia – nothing is beyond the scope of American ambitions to dominate the region, and apparently nothing short of a voter rebellion at home will deter Obama from this suicidal course. The war begun by Bush, and continued by Obama, is widening. As the showdown over Iran’s nonexistent nuclear weapons program proceeds – from draconian sanctions and American sponsorship of terrorist groups in Iranian Balochistan, to a proxy war in Yemen – the stage is being set for a new world war. Al Qaeda is the pretext – but Iran is the target.

NOTES IN THE MARGIN

I was going to write a New Year’s summing-up column, but the rush of events – the brouhaha surrounding the panty-bomber, and the sudden prominence of Yemen in the administration’s war plans – forced a change of plans. Stuff keeps happening, and I have the distinct – and sinking – feeling that this augurs yet another spate of "interesting times," as the old Chinese proverb would have it. We are saddled with a President who feels compelled to prove that he isn’t "weak" on national security – and a Congress that essentially acts as a chorus to his war cries, echoing and ramping up the bombastic belligerence that has characterized the "national style" since 9/11. Yes, we’re still trapped on Bizarro World, where up is down, war is peace, and this year’s Nobel winner is launching what may very well turn out to be the third world war.

As we hurtle, however unwillingly and fearfully, into 2010, I can say without exaggerating in the least that Antiwar.com is more essential than ever – and now is your last chance to make a contribution that you can deduct from your 2009 tax bill. And what better way to register your protest at a world that, each and every day, seems more irrational and inclined to self-destruction? We may yet prevent the worst from happening: but remember, we can’t do it without your help.

Also: Don’t forget to check out my continuing contributions to The Hill, where my (brief) commentary appears online five days a week. And while you’re at it, check out Chronicles magazine, where I’m writing a monthly column. Last, but very far from least, I continue to contribute to The American Conservative: my latest piece is an essay-review of a book by the conservative philosopher Russell Kirk on the life and career of Robert A. Taft.

Happy New Year!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Intesa Italia-Kazakistan nello stile di Enrico Mattei

Intesa Italia-Kazakistan nello stile di Enrico Mattei

15 janvier 1821

15 janvier 1821 Teheran, epicentro di un terremoto geostrategico

Teheran, epicentro di un terremoto geostrategico

Europe, économisme et puissance

Europe, économisme et puissance Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Next Stop: Yemen

Next Stop: Yemen

Barack Obama, Interventionist and Ultimate Jihadi Hero

Barack Obama, Interventionist and Ultimate Jihadi Hero

Yémen : ripostes saoudiennes

Yémen : ripostes saoudiennes

La hiperimpotencia americana

La hiperimpotencia americana

Archives de Synergies Européennes - 1994

Archives de Synergies Européennes - 1994 L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”.

L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”. 4.

4. On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

◊ Ensuite, il y a des raisons militaires qui doivent faire de nous les avocats d’un tandem euro-russe. Carl Schmitt nous a enseigné qu’un continent, un grand espace (Großraum), était libre si et seulement si aucune puissance étrangère à son espace pouvait y intervenir. Les interventions des Etats-Unis s’effectuent sur toutes les zones névralgiques du point de vue géo-stratégique: l’intervention dans les Balkans en 1999 visait à occuper la zone qui a servi aux Indo-Européens de la proto-histoire, aux Hittites, aux Galates celtiques, aux Macédoniens d’Alexandre et aux Romains de s’élancer vers le Proche- et le Moyen-Orient (jusqu’à l’Indus pour Alexandre), aux peuples cavaliers de prendre la steppe au nord de la Mer Noire et d’atteindre le Pacifique; l’intervention en Irak vise à verrouiller, sur le territoire de l’ancien empire assyrien, toutes expansions venues du Nord et du Nord-Ouest, c’est-à-dire toute réédition d’un projet euro-turco-arabe (laïc) similaire à celui préconisé, en son temps, par le Kaiser Guillaume II. Le soutien apporté aux terroristes tchétchènes vise à éloigner la Russie du Caucase, à isoler l’Arménie et à éviter que ne se constitue une continuité territoriale pour un éventuel axe Moscou-Téhéran. Les troubles suscités artificiellement en Asie centrale post-soviétique visent à instaurer des régimes américanophiles, qui dénonceront tous les traités d’amitié qui lient encore ces Etats à la Russie, à l’Iran, à l’Inde ou à des pays européens. Ces effervescences, qui prennent très souvent la forme fabriquée et ultra-médiatisée

◊ Ensuite, il y a des raisons militaires qui doivent faire de nous les avocats d’un tandem euro-russe. Carl Schmitt nous a enseigné qu’un continent, un grand espace (Großraum), était libre si et seulement si aucune puissance étrangère à son espace pouvait y intervenir. Les interventions des Etats-Unis s’effectuent sur toutes les zones névralgiques du point de vue géo-stratégique: l’intervention dans les Balkans en 1999 visait à occuper la zone qui a servi aux Indo-Européens de la proto-histoire, aux Hittites, aux Galates celtiques, aux Macédoniens d’Alexandre et aux Romains de s’élancer vers le Proche- et le Moyen-Orient (jusqu’à l’Indus pour Alexandre), aux peuples cavaliers de prendre la steppe au nord de la Mer Noire et d’atteindre le Pacifique; l’intervention en Irak vise à verrouiller, sur le territoire de l’ancien empire assyrien, toutes expansions venues du Nord et du Nord-Ouest, c’est-à-dire toute réédition d’un projet euro-turco-arabe (laïc) similaire à celui préconisé, en son temps, par le Kaiser Guillaume II. Le soutien apporté aux terroristes tchétchènes vise à éloigner la Russie du Caucase, à isoler l’Arménie et à éviter que ne se constitue une continuité territoriale pour un éventuel axe Moscou-Téhéran. Les troubles suscités artificiellement en Asie centrale post-soviétique visent à instaurer des régimes américanophiles, qui dénonceront tous les traités d’amitié qui lient encore ces Etats à la Russie, à l’Iran, à l’Inde ou à des pays européens. Ces effervescences, qui prennent très souvent la forme fabriquée et ultra-médiatisée La création du nouvel oléoduc entre la Russie et la Méditerranée à travers la Turquie, la révolte béloutche au Pakistan, les projets en Extrême-Orient sont autant d’événements qui doivent nous induire à affirmer le principe clair de la “liberté absolue des peuples d’Eurasie à acheminer et réceptionner les énergies dérivées des hydrocarbures”, version actualisée des principes de libre circulation et de “non-intervention dans un espace donné de puissances hors espace” (Carl Schmitt).

La création du nouvel oléoduc entre la Russie et la Méditerranée à travers la Turquie, la révolte béloutche au Pakistan, les projets en Extrême-Orient sont autant d’événements qui doivent nous induire à affirmer le principe clair de la “liberté absolue des peuples d’Eurasie à acheminer et réceptionner les énergies dérivées des hydrocarbures”, version actualisée des principes de libre circulation et de “non-intervention dans un espace donné de puissances hors espace” (Carl Schmitt).

Afghanistan 1979

Afghanistan 1979