jeudi, 10 décembre 2009

Destabilizacion de Oriente Proximo y de Oriente Medio y origen del colapso sovietico en la praxis geopolitica estadounidense

desestabilización de Oriente próximo y de oriente medio y origen del colapso soviético en la praxis geopolítica estadounidense

desestabilización de Oriente próximo y de oriente medio y origen del colapso soviético en la praxis geopolítica estadounidense

di Tiberio Graziani *

1979, el año de la desestabilización

Entre los distintos acontecimientos de política internacional de 1979, hay dos particularmente importantes por haber contribuido a la alteración del marco geopolítico global, por entonces basado en la contraposición entre los EE.UU. y la URSS. Nos referimos a la revolución islámica de Irán y a la aventura soviética en Afganistán.

La toma del poder por parte del ayatolá Jomeini, como se sabe, eliminó uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustentaba la arquitectura geopolítica occidental guiada por los EE.UU.

El Irán de Reza Pahlavi constituía en las relaciones de fuerza entre los EE.UU. y la URSS una pieza importante, cuya desaparición indujo al Pentágono y a Washington a una profunda reconsideración del papel geoestratégico americano. Un Irán autónomo y fuera de control introducía en el tablero geopolítico regional una variable que potencialmente ponía en crisis todo el sistema bipolar.

Además, el nuevo Irán, como potencia regional antiestadounidense y antiisraelí, poseía las características (en particular, la extensión y la centralidad geopolítica y la homogeneidad político-religiosa) para competir por la hegemonía de al menos una parte del área meridional, en contraste abierto con los intereses semejantes de Ankara y Tel Aviv, los dos fieles aliados de Washington y de Islamabad.

Por tales consideraciones, los estrategas de Washington, en coherencia con su bicentenaria «geopolítica del caos», indujeron, en poco tiempo, al Irak de Saddam Hussein a desencadenar una guerra contra Irán. La desestabilización de toda la zona permitía a Washington y a Occidente ganar tiempo para proyectar una estrategia de larga duración y, con toda tranquilidad, desgastar al oso soviético.

Como puso de relieve hace once años Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, en el curso de una entrevista concedida al semanario francés Le Nouvel Observateur (15-21 de enero de 1998, p. 76), la CIA había penetrado en Afganistán con el fin de desestabilizar al gobierno de Kabul, ya en julio de 1979, cinco meses antes de la intervención soviética.

La primera directiva con la que Carter autorizaba la acción encubierta para ayudar secretamente a los opositores del gobierno filosoviético se remonta, de hecho, al 3 de julio. Ese mismo día el estratega estadounidense de origen polaco escribió una nota al presidente Carter en la que explicaba que su directiva llevaría a Moscú a intervenir militarmente. Lo que puntualmente se verificó a finales de diciembre del mismo año. Siempre Brzezinski, en la misma entrevista, recuerda que, cuando los soviéticos entraron en Afganistán, él escribió a Carter otra nota en la que expresó su opinión de que los EE.UU. por fin tenían la oportunidad de dar a la Unión Soviética su propia guerra de Vietnam. El conflicto, insostenible para Moscú, conduciría, según Brzezinski, al colapso del imperio soviético.

El largo compromiso militar soviético a favor del gobierno comunista de Kabul, de hecho, contribuyó ulteriormente a debilitar a la URSS, ya en avanzado estado de crisis interna, tanto en la vertiente político-burocrática como en la socio-económica.

Como bien sabemos hoy, el retiro de las tropas de Moscú del teatro afgano dejó toda la zona en una situación de extrema fragilidad política, económica y, sobre todo, geoestratégica. En la práctica, ni siquiera diez años después de la revolución de Teherán, toda la región había sido completamente desestabilizada en beneficio exclusivo del sistema occidental. El contemporáneo declive imparable de la Unión Soviética, acelerado por la aventura afgana y, sucesivamente, el desmembramiento de la Federación Yugoslava (una especie de estado tapón entre los bloques occidental y soviético) de los años noventa abrían las puertas a la expansión de los EE.UU., de la hyperpuissance, según la definición del ministro francés Hubert Védrin, en el espacio eurasiático.

Después del sistema bipolar, se abría una nueva fase geopolítica: la del “momento unipolar”.

El nuevo sistema unipolar, sin embargo, tendrá una vida breve, que terminará –al alba del siglo XXI –con la reafirmación de Rusia como actor global y el surgimiento concomitante de las potencias asiáticas, China e India.

Los ciclos geopolíticos de Afganistán

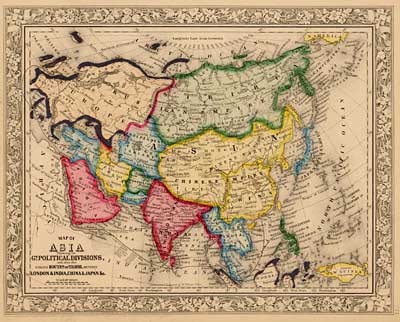

Afganistán por sus propias especificidades, referentes en primer lugar a su posición en relación con el espacio soviético (confines con las repúblicas, por aquella época soviéticas, del Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán), a las características físicas, y, además, a la falta de homogeneidad étnica, cultural y confesional, representaba, a ojos de Washington, una porción fundamental del llamado « arco de crisis », es decir, de la franja de territorio que se extiende desde los confines meridionales de la URSS hasta el Océano Índico. La elección como trampa para la URSS cayó sobre Afganistán, por tanto, por evidentes razones geopolíticas y geoestratégicas.

Desde el punto de vista del análisis geopolítico, de hecho, Afganistán constituye un claro ejemplo de un área crítica, donde las tensiones entre las grandes potencias se descargan desde tiempos inmemoriales.

El área en que se encuentra actualmente la República Islámica de Afganistán, donde el poder político siempre se ha estructurado sobre la dominación de las tribus pastunes sobre las otras etnias (tayikos, hazaras, uzbecos, turcomanos, baluchis) se forma precisamente en la frontera de tres grandes dispositivos geopolíticos: el imperio mongol, el janato uzbeco y el imperio persa. Las disputas entre las tres entidades geopolíticas limítrofes determinarán su historia posterior.

En los siglos XVIII y XIX, cuando el aparato estatal se consolidará como reino afgano, el área será objeto de las contiendas entre otras dos grandes entidades geopolíticas: el Imperio ruso y Gran Bretaña. En el ámbito del llamado “Gran Juego”, Rusia, potencia de tierra, en su impulso hacia los mares cálidos (Océano Índico), India y China choca con la potencia marítima británica que, a su vez, trata de cercar y penetrar la masa eurasiática en Oriente hacia Birmania, China, Tíbet y la cuenca del Yangtsé, pivotando sobre la India, y en Occidente en dirección a los actuales Pakistán, Afganistán e Irán, hasta el Cáucaso, el mar Negro, Mesopotamia y el Golfo Pérsico.

En el sistema bipolar, a finales del siglo XX, tal y como hemos descrito antes, Afganistán se convierte en un terreno en el que se miden una vez más una potencia de mar, los EE.UU., y una de tierra, la URSS.

Hoy, después de la invasión estadounidense de 2001, la que presuntuosamente Brzezinski definía como la trampa afgana de los soviéticos se ha convertido en la ciénaga y en la pesadilla de los Estados Unidos.

- ? Director de Eurasia. Rivista di studi geopolitici – www.eurasia-rivista.org - direzione@eurasia-rivista.org

00:25 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasie, géopolitique, politique internationale, histoire, afghanistan, union soviétique, russie, asie, affaires asiatiques, stratégie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 décembre 2009

Afghanistan: het kerkhof van grootmachten

Afghanistan: het kerkhof van grootmachten

De Verenigde Staten sturen 30.000 extra soldaten naar Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama aangekondigd. Hij verzekerde dat de eerste troepen vanaf juli 2011 zullen terugkeren.

Aldus wist o.a. Knack te melden. De hoop is dat deze troepenverhoging, de Afghaanse versie van de Iraakse “Surge”, samen met meer Europese troepen de Taliban een verpletterende nederlaag zal toebrengen waarbij ze op z’n minst tot onderhandeling en uiteindelijke ontwapening zullen gedwongen worden. Het zal mijn inziens echter de omvang van de catastrofe maar verergeren. De aanpak van de NAVO (lees: de VSA) is in veel opzichten compleet verkeerd bezig met Afghanistan. Zo denken zij dat een centrale regering in Kabul zonder probleem gouverneurs zou moeten kunnen afzetten en een ambtenaar vanuit Kabul kan sturen om hem op te volgen. Ze negeren echter de volledige maatschappelijke structuur van Afghanistan, wat wel typerend is voor de Amerikaanse aanpak in zowat elk conflict waar zij zich reeds in gemengd hebben. Hoor je niet bij de dominerende stamverbanden in een bepaalde provincie, dan heb je als gouverneur namelijk niets te zeggen. En hoor je er wel bij, dan moet je nog steeds bepaalde evenwichten vinden en steeds balanceren tussen fracties binnenin de dominerende stamverbanden.

Verder gaat een verpletterende nederlaag ook uit van reguliere veldslagen. Het is bijna krak dezelfde fout die de Amerikanen hebben gemaakt in Vietnam. Niemand zal ontkennen dat wanneer het tot een reguliere veldslag zou komen tussen de VSA en de Taliban die laatsten zwaar het onderspit zouden moeten delven. Dat is dan ook de reden dat de Taliban nooit dit soort gevechten zal uitlokken. Verder doen de VSA nog steeds alsof de Afghanen, op een kleine kern extremisten na, de westerse troepen toejuicht. Ze zullen inderdaad vriendelijk doen tegen de westerse troepen, maar zodra die weer weg zijn, is het alsof ze er nooit zijn geweest. Overdag heerst de regering van Kabul en de NAVO, ’s nachts is Afghanistan terug Talibanstan. De NAVO komt overdag waterputten graven en dat zal het dorp wel leuk vinden. Maar wanneer ’s nachts de Taliban komt en zegt dat het dorp hen moet steunen of er vergeldingen zullen volgen, dan weten de dorpsoudsten ook wel wat ze moeten doen. Bombardementen van de NAVO raken ook vaak burgerdoelwitten, waardoor de sympathie voor de Taliban begrijpelijkerwijs groeit.

Wilt men Afghanistan regeren, dan moet men dat niet volgens het westerse parlementaire model. Dat kan men misschien doen om de grote steden die dat wensen zo te regeren. Maar het overgrote merendeel van het land kan men enkel op een relatief stabiele manier is via de Loya Jirga, de nationale Afghaanse vergadering van stamoudsten van alle etnische groeperingen, en via de islamitische clerus. Niet via een geïmporteerd model waarbij de regering ook nog eens tot in de kern corrupt is.

En ook de linkerkant in de VSA, links volgens Amerikaanse normen, is niet tevreden hierover. “We have been in this war for twice as long now as the U.S. was in World War II, twice as long as World War II. We defeated Hitler and Tojo and Mussolini in half the time it’s taken us to find Osama bin Laden.” aldus Michael Moore in het CNN-programma “Larry King Live”. Obama vervreemdt zo zijn linkse achterban van zich, maar zaait ook de zaden voor een militaire en humanitaire ramp in Afghanistan…

Het resultaat in de peilingen is er dan ook naar. En ook in Pakistan zijn ze er geen grote fan van. Idem voor een oude Sovjet-commandant die ook nog gediend heeft in Afghanistan en zijn commentaar op CNN gaf/geeft.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, politique internationale, géopolitique, moyen orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 06 décembre 2009

Die neue russische Nukleardoktrin

Die neue russische Nukleardoktrin

Die neue russische Nukleardoktrin

Aufmerksame Beobachter der internationalen Politik sollten eigentlich nicht überrascht sein, wenn Moskau nun eine neue Nukleardoktrin verkündet, die einen »präventiven Atomschlag« unter bestimmten Bedingungen nicht ausschließt. Die neue Doktrin ist eine direkte Konsequenz daraus, dass die USA und NATO seit dem Ende des Kalten Kriegs systematisch die Einkreisung Russlands betreiben, einschließlich der besonders beharrlich verfolgten und beunruhigenden Pläne für den Aufbau einer Raketenabwehr in Polen und der Tschechischen Republik. Diese hätte den USA erstmals seit Anfang der 1950er-Jahre ein nukleares Primat, d.h. die Möglichkeit zum atomaren Erstschlag, verschafft. Moskau hatte angesichts der Eskalation vonseiten der NATO kaum eine andere Wahl. Infolge dieses Wahnsinns ist die Welt einem möglichen Atomkrieg aus Fehleinschätzung wieder einen Schritt näher gerückt.

Nikolai Patruschew, der Generalsekretär des Russischen Nationalen Sicherheitsrats, hat angekündigt, gegen Ende des Jahres werde Präsident Medwedew ein neuer Entwurf der Russischen Nukleardoktrin vorgelegt. Dieser enthält eine Liste möglicher Situationen, in denen ein präventiver Atomschlag gegen eine militärische Bedrohung Russlands und gegen einen Aggressor möglich sein soll. Allerdings behält auch die neue Doktrin eine gewisse Unbestimmtheit bei, unter welchen Bedingungen Atomwaffen zum Einsatz kommen können. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, denn je höher der Grad von Unbestimmtheit in Bezug auf den Einsatz von Atomwaffen, desto effektiver die Abschreckung.

Soweit bekannt, wird in dem neuen Dokument der breitere Einsatz von Atomwaffen verlangt. Russische Militäranalysten verweisen darauf, dass Russland über ein riesiges Territorium verfügt und versucht, die eigenen Streitkräfte zu reformieren – das Militärpersonal zu verkleinern. Die wirtschaftlichen Probleme der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, dass Wirtschaft und Bevölkerung heute schlechter auf eine Mobilisierung im Konfliktfall vorbereitet sind.

Laut der neuen russischen Militärdoktrin wird ein präventiver Nuklearkrieg möglich.

Offensichtlich spielt die Erfahrung der dramatischen Ereignisse vom August 2008 in Georgien eine Rolle. Der vom georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili angeordnete Angriff auf das umstrittene Gebiet Südossetien hatte damals die umgehende Reaktion Russlands zur Folge gehabt. Seitdem ist Russland darauf bedacht, sich davor zu schützen, dass sich ein lokaler Konflikt unerwartet zu einem großen Krieg entwickelt, für den Russland nicht gerüstet wäre. Denn wäre Georgien Mitglied der NATO, dann hätte der Konflikt von 2008 sehr schnell zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland führen können, so die Einschätzung der Strategen. Für diesen Eventualfall besitzt Russland Atomwaffen.

Seit 1993 benennt Russland in seiner Militärdoktrin keine feindlichen Nationen mehr, es besteht aber kein Zweifel daran, dass die einzig mögliche Bedrohung von der NATO und ganz besonders von Washington herrührt.

Russland modernisiert seine Atomstreitmacht

Die Russischen Strategischen Raketentruppen, der landgestützte Teil der sogenannten »nuklearen Triade«, bekommen bis Ende 2009 ein zweites Regiment mit mobilen Startanlagen für Topol-M-Raketen. Die Topol-M-Raketen (SS-27 Stalin) bilden den Kern der landgestützten Atomstreitkräfte. Zu Beginn des Jahres 2009 verfügten die Strategischen Raketentruppen über 50 silogestützte (stationäre) und sechs mobile Topol-M-Raketensysteme.

Das erste Raketenregiment mit dem mobilen Raketensysem Topol-M ist bereits nahe der 240 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt Teikowo stationiert und einsatzbereit. Ein sechstes Regiment wird 2010 nahe Saratow im Südwesten Russlands mit silogestützten Topol-M-Systemen ausgestattet.

Die Topol-M-Rakete verfügt über eine Reichweite von etwa 11.000 Kilometer und ist angeblich gegen alle derzeit eingesetzten ABM-Raketenabwehrsysteme immun. Sie kann Ausweichmanöver durchführen und somit einem Angriff von Abfangraketen in der Flugendphase ausweichen, sie kann Täuschmanöver durchführen und verfügt über Attrappen, sogenannte Decoys. Sie ist gegen Strahlung, elektromagnetische Pulse und Kerndetonationen abgeschirmt und übersteht jeden Angriff mit Laserwaffen. Russland arbeitet auch daran, die Lebensdauer der SS-18-Raketen auf 31 Jahre und die der SS-25-Topol- und RS-20B-Raketen auf 23 Jahre zu verlängern.

Wie das russische Verteidigungsministerium kürzlich mitteilte, hat auch die russische Atom-U-Boot-Flotte erfolgreich eine ballistische Rakete getestet. Am 1. November wurde von dem atomkraftbetriebenen U-Boot Bryansk aus in der Barentssee mit Erfolg eine Interkontinentalrakete zu einem Testflug gestartet. »Die Sprengköpfe haben ihr Zielgebiet in der vorgesehenen Zeit erreicht«, ließ das Verteidigungsministerium verlauten.

Die nukleare Triade Russlands besteht aus landgestützten Raketensystemen, atombetriebenen und mit Atomraketen ausgerüsteten U-Booten sowie strategischen Bombern, die Atomraketen und mit nuklearen Sprengköpfen versehene Marschflugkörper transportieren.

Eine Woche später unterzeichnete der russische Präsident ein Gesetz, wonach die russischen Streitkräfte unter bestimmten Bedingungen im Ausland eingesetzt werden können. Das Gesetz war im Oktober von beiden Häusern des russischen Parlaments verabschiedet worden.

Präsident Dmitri Medwedew betonte, Russland werde seine Streitkräfte nur im äußersten Notfall zum Schutz russischer Staatsbürger außerhalb des Landes einsetzen. Dass alle Bürger Südossetiens vor einigen Jahren russische Pässe erhielten, ist ein Beispiel dafür, über welche Art von Einsätzen man in Moskau nachdenkt. »Solche Entscheidungen werden nur getroffen, wenn es absolut unumgänglich ist«, erklärte Medwedew. »Unsere Bürger müssen überall auf der Welt geschützt werden und sie müssen sich vom Staat geschützt fühlen.« Medwedew hatte die geplanten Änderungen im August dem Parlament vorgestellt, kurz nach dem ersten Jahrestag von Russlands Fünf-Tage-Krieg in Georgien.

Die Änderungen sehen vor, dass russische Truppen im Ausland eingesetzt werden können, um einen Angriff auf außerhalb des Landes stationierte russische Truppen abzuwehren; zur Abwehr und Verhinderung eines bewaffneten Angriffs auf ein Drittland, das Russland um militärischen Beistand gebeten hat; zur Verteidigung russischer Staatsbürger im Ausland gegen einen bewaffneten Angriff; zur Bekämpfung der Piraterie auf See und zur Sicherung der Handelsschifffahrt.

Das derzeit gültige russische Gesetz aus dem Jahr 2006 erlaubt es dem Präsidenten lediglich, Truppen zum Kampf gegen den Terrorismus aus ausländischem Boden einzusetzen. Experten haben bemängelt, das Gesetz definiere die Begriffe »Krieg« und »Kampfsituation« nicht eindeutig genug, was den Einsatz der Truppen im Ausland kompliziere.

Gemäß dem neuen Dokument kann der russische Präsident vorbehaltlich der Zustimmung des Föderationsrates, des Oberhauses des Parlaments, den Einsatz der Streitkräfte im Ausland anordnen.

Kurz: Die unnachgiebige amerikanische Strategie der letzten Jahre zur Einkreisung Russlands und auch Chinas, die unter Obama unverändert fortgesetzt wird, führt dazu, dass die Welt heute nicht sicherer, sondern eher noch gefährlicher geworden ist als nach dem nominellen Ende des Kalten Krieges vor 20 Jahren. Das Pentagon spricht von »Full Spectrum Dominance«. Man könnte sagen: »Fully insane« – vollkommen verrückt.

Mittwoch, 02.12.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, russie, armement, défense, armes atomiques, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 02 décembre 2009

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Die Regierung Obama hat es in nicht einmal sechs Wochen fertiggebracht, in der amerikanischen Eindämmungsstrategie gegenüber Russland ein völliges Durcheinander anzurichten. Der jüngste Schritt in die falsche Richtung war die Entscheidung, Vizepräsident Joe Biden nach Warschau und Prag zu schicken, um dort zu versuchen, das Vertrauen wieder zu kitten, das einen Monat zuvor durch Obamas überraschende Entscheidung, auf die Raketenabwehr in den beiden Ländern zu verzichten, erschüttert worden war. Russland macht sich das politische Chaos in Washington natürlich ohne Zögern zunutze. Immer mehr sieht es so aus, als fuchtelten die Vereinigten Staaten ohne klare strategische Ausrichtung um sich, ob in Afghanistan, im Irak, in Südamerika, in Asien oder jetzt in Zentraleuropa. Viele sprechen schon davon, hier »übernehme« sich ein »Imperium«. So oder so verblasst Washingtons Magie ganz rapide.

In den acht Jahren der Präsidentschaft Bush war die Politik Russland gegenüber klar und eindeutig. Washington hat die NATO in Richtung Osten erweitert und alle Mitgliedsländer des ehemaligen Warschauer Pakts einbezogen. Sowohl in Georgien als auch in der Ukraine wurde per Farbenrevolution ein Regimewechsel erzwungen und eine Regierung an die Macht gehievt, die Washington und der NATO freundlich gesinnt war. Als letzten Coup hatte Präsident George W. Bush Anfang 2007 die Stationierung von Raketen in Polen und den Aufbau hochmoderner Radaranlagen in Tschechien angekündigt. Washington war entschlossen, die einzig verbliebene Atommacht zu zersplittern, die eine Bedrohung für ihre Full Spectrum Dominance – die völlige militärische Beherrschung der ganzen Welt – darstellte. Mit Recht protestierte Moskau, dies bedeute für Moskau eine ernste Bedrohung und habe mit dem angeblichen Schutz vor iranischen Raketenangriffen nicht das Geringste zu tun. Das war vollkommen richtig.

Vielleicht, weil er sich davon aus Moskau Unterstützung für den Druck auf den Iran erhoffte, hat Präsident Obama im September überraschend angekündigt, die USA würden auf den Aufbau des geplanten Raketenschilds in Polen und Tschechien verzichten. Durch diese Nachricht wurde nun aber wiederum in den Augen der Osteuropäer die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Sicherheitszusagen erschüttert. Die frühere tschechische Regierung von Ministerpräsident Mirek Topolánek, der die Zukunft seiner Regierung an die Unterschrift unter das höchst unpopuläre Raketenabkommen mit Washington gebunden hatte, wurde nach einem verlorenen Misstrauensvotum abgelöst. Der wegen ihrer Unterstützung für das Verteidigungsabkommen mit den USA nicht gerade beliebten Übergangsregierung des neuen Premierministers Jan Fischer wird jetzt durch Obamas überraschendes Umdenken der Boden entzogen. Topoláneks Regierung hatte der Stationierung der amerikanischen Radaranlagen gegen den Widerstand breiter Bevölkerungskreise und der parlamentarischen Opposition zugestimmt. Ohne diese Entscheidung wäre es wohl nicht zu dem Misstrauensvotum gegen Topolánek gekommen.

Am 23. Oktober gab der ehemalige tschechische Premierminister eine Erklärung ab, in der er US-Vizepräsident Biden aufforderte »die Gründe [darzulegen], die die Regierung Obama bewogen haben, die Radaranlagen in der Tschechischen Republik nun doch nicht zu errichten«. Angesichts von Obamas Entscheidung dränge sich die Frage auf, »ob sich die Vereinigten Staaten als Gegenleistung für bessere Beziehungen zu Russland aus Zentral- und Osteuropa zurückziehen wollen«.

Biden versucht, Polen und Tschechen zu beruhigen

Dass Obama jetzt Biden so kurz nach der Kündigung des ursprünglichen Abkommens mit einem neuen Angebot für eine abgespeckte Raketenabwehr nach Prag und Warschau geschickt hat, deutet auf eine ernstzunehmende politische Verwirrung in Washington hin. Wenn beabsichtigt war, dass Moskau sich als Gegenleistung vom Iran distanzierte, so ist es dazu nicht gekommen – die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind eher noch enger geworden.

Jetzt hat Obama Polen und Tschechien durch Biden einen neuen Raketenabwehrplan angeboten. Polen solle dem Plan der Regierung Obama für ein »rekonfiguriertes« System in Europa zustimmen, in dessen Rahmen die Stationierung von zunächst see- und später auch landgestützten Raketenabwehrwaffen des Typs SM 3 vorgesehen sind. Nach dieser Vereinbarung könnten in Polen SM-3-Abfangraketen zur Abwehr von Kurz- und Mittelstreckenraketen stationiert werden. Bei der Vorstellung dieses Kompromisses erklärte Biden vor der polnischen Presse: »Unser Raketenabwehrsystem gewährleistet die Sicherheit Europas, einschließlich Polens, angesichts einer wachsenden Bedrohung. Die USA wird mit dazu dem neuen System besser dazu gerüstet sein als mit dem alten.« Ja, Obama habe die Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Polen und Tschechien ursprünglich damit begründet, sie dienten dazu, vom Iran abgeschossene Raketen abzufangen. Als Grund dafür, dass jetzt Bushs Plan für einen Raketenschirm aufgegeben wird, zitierte Biden neue geheimdienstliche Erkenntnisse, wonach die Reichweite der iranischen Raketen nicht bis Europa reichte; die zuvor geplanten Verteidigungssysteme seien deshalb unnötig. Moskau hatte jedoch stets darauf bestanden – und Bidens Äußerungen scheinen dies erneut zu bestätigen –, die Stationierung in Polen und Tschechien sei in Wirklichkeit direkt gegen Russland und die russische Atomstreitmacht gerichtet.

Osteuropas Vertrauen in Washington ist erschüttert

Trotz Bidens hastig vorbereiteter Osteuropa-Reise, bei der er seine Gesprächspartner davon überzeugen wollte, das geplante neue System sei sogar besser als das alte, ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit der US-NATO-Partnerschaft schwer erschüttert. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, der zuvor als Verteidigungsminister das ursprüngliche Raketenabwehr-Abkommen mit der Regierung Bush ausgehandelt hatte, sagte kürzlich anlässlich eines Besuchs in Washington, Osteuropa brauche eine »strategische Aufmunterung« von Washington. Sikorski rief die USA dazu auf, die NATO müsse in der Region präsent sein, damit deren Wert für das Bündnis nach außen deutlich gemacht würde. Mit einem klaren sarkastischen Seitenhieb auf die derzeitigen Finanzschwierigkeiten der USA erklärte Sikorski bei einer Konferenz in Washington: »Wenn Sie es sich noch leisten können, brauchen wir eine gewisse strategische Aufmunterung.« Sikorski wünscht sich eine bedeutende amerikanische Truppenpräsenz in Polen als Garantie dafür, dass die USA sein Land auch in Zukunft verteidigen werden. Er betonte, im Augenblick seien ganze sechs US-Soldaten in Polen stationiert, während Russland und Weißrussland gerade eine Militärübung mit Hunderten von Panzern in der Grenzregion zu Polen abgehalten hätten. »Wenn Sie auf der einen Seite 900 Panzer und auf der anderen sechs Militärangehörige haben, wären Sie dann überzeugt?«, fragte er.

Anzeichen sprechen dafür, dass die ehemalige US-Außenministerin Condi Rice im August 2008 eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat, den georgischen Präsidenten Saakaschwili zu dem militärischen Angriff auf die Region Südossetien zu ermuntern. Dieser Angriff hat die westeuropäischen NATO-Mitglieder, allen voran Deutschland und Frankreich, dazu veranlasst, sich vehement gegen die von Washington geplante Aufnahme von Georgien und der Ukraine in die NATO zur Wehr zu setzen. Mehrere deutsche Vertreter haben hinter vorgehaltener Hand erklärt: »Wir werden nie wieder Krieg gegen Russland führen, und schon gar nicht zur Verteidigung von Georgien.«

Da nun über die geplanten Raketenabwehrsysteme in Osteuropa ein völliges Durcheinander besteht, hat Washingtons Glaubwürdigkeit in Europa einen neuen Tiefpunkt erreicht. Diese Runde geht eindeutig an Moskau.

Dienstag, 24.11.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, etats-unis, russie, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 29 novembre 2009

La clave, la funcion que EE.UU. da a sus bases en Colombia

La clave, la función que EE.UU. da a sus bases en Colombia

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Los objetivos que persigue USA en Colombia están en “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)”, que se publicó en la página oficial del Comando Sur, y en un documento que el Departamento de la Fuerza Aérea envió al Congreso estadounidense. (1) No puede haber dudas sobre ellos.

En ese informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se afirma:

La base militar de Palanquero en Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones… por toda América del Sur”. Palanquero “nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias … (y) los gobiernos anti-estadounidenses… “. “Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones… en la región… La intención es… mejorar la capacidad de EE.UU. para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense… Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Sudamérica con la excepción del Cabo de Hornos…”… “… también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento … y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

Estos objetivos regionales se encuadran en su estrategia de imperio global. “El Secretario de la Defensa (Donald Rumsfeld) postuló entonces (2002) que Estados Unidos debería sostener su proceso de transformación militar a partir de la premisa de que las guerras del Siglo XXI requerirían un incremento en las operaciones económicas, diplomáticas, financieras, policiacas e inteligencia, al igual que en operaciones militares abiertas y encubiertas;… la formación de alianzas donde la misión a llevar a cabo debe ser la que en última instancia determine la formación de la misma; el desarrollo de acciones preventivas, llevando la guerra hasta donde se encuentre el enemigo; llevar a la percepción del enemigo que Estados Unidos está dispuesto a utilizar cualquier medio o fin para derrotarlo…; la importancia que juegan las operaciones de tierra y el incremento en las campañas aéreas; y finalmente, informar al país lo que Estados Unidos hace.” (2)

Siguiendo esa política informada, Estados Unidos realiza sus operaciones de espectro completo en Sudamérica. La instalación de siete bases en Colombia; la negociación de bases en Panamá; la campaña de desprestigio contra el presidente Chávez; el apoyo diplomático, económico, militar, mediático a los golpistas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras; el financiamiento a los partidos opositores en los países del ALBA; el bloqueo e intento de desestabilización a Cuba; la participación en golpes de estado que blanquea después con elecciones manipuladas, como estaba planificado en Venezuela en el golpe del 2002 y se prepara ahora en Honduras; la infiltración de paramilitares colombianos en Venezuela; la alianza con políticos narcoparamilitares…

Esta finalidad evidente es denunciada con fuerza por determinados gobiernos latinoamericanos.

El presidente Chavéz es muy claro. Las bases representan una amenaza para toda la región y directamente para Venezuela. “Esas son bases de inteligencia, en primer lugar de espionaje, desde las cuales se van a planificar invasiones, bombardeos, se van a planificar actos de guerra en nuestras propias narices, ellos van a planificar aquí, al lado, cómo bombardearían Caracas, cómo lanzarían sus bombas sobre puntos neurálgicos venezolanos, sobre las refinerías, sobre las líneas de transmisión eléctricas (…) sobre la represa del Guri, sobre los puestos de mando de la Fuerza Armada, ellos van a planificar la manera cómo aspirarían a neutralizar nuestros aviones de combate”, advirtió y llamó a militares y civiles a prepararse para una guerra.

El presidente Evo Morales rechaza las bases del imperio en Colombia porque dice son para controlar, derribar gobiernos democráticos y saquear los recursos naturales de Latinoamérica. En Bolivia las reservas para 150 años de gas, de hierro para 85 años y quizás el litio. Ante el peligro Morales ordenó la compra de armas en Rusia.

El presidente Daniel Ortega de Nicaragua sostiene que las bases son enclaves de guerra que amenazan a todos los pueblos del continente. Recordó que la norteamericana en Palmerola, Honduras, les sirvió para hacerle la guerra a Nicaragua en los años 80, la base que usaron para el secuestro del presidente Manuel Zelaya.

Fidel Castro escribe que el acuerdo firmado por Uribe equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos, es una amenaza para los países de Centro y Sudamérica y pretende enviar a los colombianos a luchar contra sus hermanos bolivarianos y del ALBA.

Ecuador y Brasil en cambio no consideran los documentos oficiales norteamericanos.

El Parlamento de Ecuador rechaza las bases pero débilmente pide a USA la garantía de no utilizar sus fuerzas contra otras naciones de la región. Su ministro de defensa, titular del Consejo de Defensa de Unasur, quiere que este organismo insista en pedir una cumbre con Obama para que explique la presencia de sus tropas en las siete bases.

El presidente de Brasil declara que confía en la palabra de Uribe y Obama si queda garantizado que las operaciones de las bases son para cuidar sólo problemas internos de Colombia.

Otros gobiernos regionales más bien prefieren guardar silencio.

La gente que maneja el poder en Estados Unidos sabe que la crisis estructural del capitalismo significará el derrumbe del orden actual y se prepara para controlar en su provecho los recursos de la Tierra. Las siete bases son parte de ese objetivo.

Pero la historia no se detiene y hay gobiernos y pueblos dispuestos a oponerse, como lo hacen hoy fuera de la región los iraquíes, afganos, pakistaníes, palestinos, iraníes, para construir de otro modo el mundo.

Rómulo Pardo Silva

Notas

1 Programa de Construcción Militar. Año Fiscal 2010. Presupuesto. Datos de Justificación entregados al Congreso. Mayo 2009. Ver Eva Golinger http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/traduccion_del_documento_de.pdf

2 Ver Alejandro Torres Rivera http://www.rebelion.org/noticia.php?id=95210

Extraído de Mal Publicados.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, etats-unis, amérique, amérique latine, amérique du sud, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 novembre 2009

Das unerschöpfliche Virenlager der Antarktis - ein gefundenes Fressen fürs Militär

Das unerschöpfliche Virenlager der Antarktis – ein gefundenes Fressen fürs Militär

In den Frischwasserseen der Antarktis lauern potenzielle Gefahren – wer sich auf sie einlässt, könnte wahrlich die »Büchse der Pandora« öffnen. Neuen Studien zufolge bergen die fast permanent zugefrorenen Gewässer eine Unzahl unbekannter Mikroorganismen und Viren. Nicht zuletzt ein Eldorado für militärische Biowaffenprojekte.

Öde und absolut lebensfeindlich, so präsentiert sich die Antarktis in weiten Teilen. Eine Eiswelt wie auf einem anderen Planeten! Die wahrhaft wenig einladenden Bedingungen lassen allerdings dem Leben und einigen seiner ungewöhnlicheren Begleiterscheinungen durchaus noch eine ganze Menge Spielraum. Und vielleicht auch Raum für ein weiteres tödliches Spiel. Denn die nährstoffarmen Seen, die nur wenige Wochen oder Monate vom Eispanzer befreit sind, enthalten vor allem Mikroorganismen und Viren. Viele davon völlig unbekannt. Entsprechend begeistert zeigen sich Wissenschaftler, die sich insbesondere all jenen kleinen Biestern verschrieben haben.

»Wir beginnen soeben, die Welt der Viren zu entdecken, und dies ändert die Art und Weise, in der wir über Viren nachdenken und über die Rolle, die sie in mikrobiellen Ökosystemen spielen«, erklärt der spanische Forscher Antonio Alcami. Und gerade die antarktischen Landschaften bieten hier viele neue Einblicke. Alcami und seine Kollegen haben Wasserproben des Limnopolar-Sees auf Livingston Island analysiert und rund 10.000 verschiedene Arten gefunden. Mit von der Partie auch bislang unbekannte kleine DNA-Viren. Von zwölf verschiedenen »Familien« sind etliche ein völliges Novum für die Wissenschaft. Gewiss vermitteln diese Untersuchungen zahlreiche neue Erkenntnisse, die uns allen nützlich sein könnten, gerade, da ja Viren aus menschlicher Perspektive betrachtet nur in den seltensten Fällen von Nutzen sind und oft schreckliche Gefahren für uns bereithalten.

Doch welche Bedrohung könnte von den zahllosen unbekannten Viren ausgehen, die bisher relativ ungestört ihren Kälteschlaf im beinahe ewigen Eis gehalten haben? Geheime Militärlabors warten doch nur auf die Chance, neue Waffensysteme auch auf dem Sektor der biologischen Kriegsführung zu entwickeln. Alles natürlich rein defensiv, versteht sich. Zumindest wird uns das immer wieder versichert. Die verschlossenen Kühlkammern von Laboratorien wie dem United States Army Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) auf Fort Detrick, Maryland, oder dem Dugway Proving Ground in Utah stecken bereits lange voller Überraschungen, die selbst hartgesottenen Zeitgenossen das Gruseln zu lehren vermögen. Doch liegt es in der Natur des Menschen, stets nach mehr zu streben – hier nicht anders. Und es gibt mehr, viel mehr! Also ab aus der Antarktis und hinein in die Geheimlabors!

Der antarktische Kontinent birgt logischerweise ein hohes wissenschaftliches Potenzial; ebenso ist er wegen seiner Bodenschätze von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Nicht allein deshalb wächst im Gleichschritt mit den technischen Möglichkeiten aber auch das militärische Potenzial. Nach außen hin besteht dabei natürlich immer die einfache Möglichkeit, entsprechende Projekte als rein wissenschaftliche Tätigkeit darzustellen. Seit dem 23. Juni 1961 besteht hierzu ohnehin zwingende Notwendigkeit, denn damals trat der Antarctic Treaty in Kraft, der Nuklearwaffen sowie militärische Aktivitäten auf Landmassen und Eisschelf der Antarktis in südlichen Breiten jenseits von 60 Grad untersagt – nicht aber die Anwesenheit des Militärs, sofern sie friedlichen Zwecken dient. Auch für die Marine gilt eine Ausnahme: Operationen auf hoher See sind in den südlicheren Gewässern zulässig. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich von 47 Ländern unterzeichnet.

Unfraglich bietet die Antarktis unzählige Möglichkeiten für zivile Forschungsprojekte. Was da geschieht, dient friedlichen Zwecken, sei es die Ergründung des Klimas oder der Geologie, seien es Aspekte medizinischer Natur, wenn Menschen unter extremer Abgeschiedenheit leben müssen – wichtig auch für eine spätere Besiedlung fremder Himmelskörper –, seien es grundsätzliche astronomische Beobachtungen unter beinahe idealen Bedingungen und die Suche nach seltenen Steinen aus dem All, seien es auch jene biologischen Forschungen zu teilweise seit Jahrmillionen abgeschlossenen Lebensräumen. Doch vielfach findet sich eben auch die Nähe zu einer militärischen Anwendung.

Unfraglich bietet die Antarktis unzählige Möglichkeiten für zivile Forschungsprojekte. Was da geschieht, dient friedlichen Zwecken, sei es die Ergründung des Klimas oder der Geologie, seien es Aspekte medizinischer Natur, wenn Menschen unter extremer Abgeschiedenheit leben müssen – wichtig auch für eine spätere Besiedlung fremder Himmelskörper –, seien es grundsätzliche astronomische Beobachtungen unter beinahe idealen Bedingungen und die Suche nach seltenen Steinen aus dem All, seien es auch jene biologischen Forschungen zu teilweise seit Jahrmillionen abgeschlossenen Lebensräumen. Doch vielfach findet sich eben auch die Nähe zu einer militärischen Anwendung.

Rüstungskonzerne fördern die Forschungen, beispielsweise auch der Gigant Raytheon, der seine Finger bei fast jedem militärischen Groß- und Geheimprojekt im Spiel hat und derzeit zu den mächtigsten Unternehmen der Vereinigten Staaten zählt. Raytheon unterhält eine eigene Abteilung namens Raytheon Polar Services Company (RPSC). Dieser »Dienst« wurde eingerichtet, um die Anfordernisse einer Koordinationsstelle zu erfüllen, die der nationalen Wissenschaftsstiftung (National Science Foundation, NSF) der USA untersteht – des Office of Polar Programs. Nach Angaben von Raytheon besteht die Hauptfunktion der RPSC darin, »das Antarktisprogramm der Vereinigten Staaten (USAP) zu unterstützen, das dem Erhalt der antarktischen Umwelt und der Förderung von Wissenschaftlern gewidmet ist, die Forschungen in der Antarktis durchführen«.

Eine ehrbare Aufgabe. Allerdings wäre es wohl naiv anzunehmen, dass derartige Aktivitäten aus rein altruistischen Motiven ausgeführt werden. Gewiss macht es sich gut, wenn ein Unternehmen auf seine Verantwortung hinsichtlich Umweltfragen und der Zukunft dieser Welt hinweist und auf diesem Gebiet aktiv wird. Humanitäres Engagement sorgt für Renommee. Doch wie glaubwürdig ist es, wenn ausgerechnet ein Rüstungsgigant dieses Bild von sich vermitteln will? Wer tödliche Technologie entwickelt, dürfte sich hier eher etwas schwer tun. Aber vielleicht genügt ja der Hinweis darauf, dass auch modernste und bedrohlichste Waffen rein defensiv eingesetzt werden können. Und damit sind wir nicht zuletzt auch wieder bei Fort Detrick, Dugway und der biologischen Kriegsführung angelangt!

Donnerstag, 19.11.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, sciences militaires, virus, antarctique, géopolitique, politique internationale, pôles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 novembre 2009

Entretien avec Bernd Rabehl: Chute du Mur, l'Allemagne a fêté son américanisation!

Entretien avec Bernd RABEHL:

Chute du Mur: l’Allemagne a fêté son américanisation!

Bernd Rabehl, ancien professeur de sociologie, animateur de la contestation étudiante autour de Rudy Dutschke en 1967-68, nous transmet ses réflexions vingt ans après la chute du Mur et la mort de la RDA. Pour lui, ces vingt années ont fait disparaître les valeurs authentiquement allemandes.

Q.: Professeur Rabehl, il y a vingt ans, le Mur de Berlin tombait. Quelles mutations l’Allemagne a-t-elle connue depuis lors?

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest.

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest.

Q.: Quel héritage l’ancienne “RDA” a-t-elle finalement apporté à la République Fédérale après la réunification?

BR: Votre question est intéressante parce que la politique de la SED (ndt: le parti du pouvoir en RDA, rassemblant les partis communiste et socialiste) se référait toujours à des traditions allemandes et surtout à des traditions prussiennes. Dans cette optique, la politique de la RDA restait dans le cadre de la tradition politique allemande, alors que l’Allemagne de l’Ouest s’en était détachée depuis longtemps.

Q.: Si l’Allemagne de l’Ouest s’était détachée de l’ancienne tradition, l’unité allemande, qui résulte du processus de réunification, peut-elle être considérée, en quelque sorte, comme un “accident de l’histoire”?

BR: Les partis politiques de l’Allemagne de l’Ouest ne voulaient pas la réunification, et Helmut Kohl non plus, parce que la CDU (ndt: le puissant parti démocrate-chrétien) partait du principe qu’il devait y avoir désormais deux Etats allemands. Ensuite, personne, à l’Ouest, n’avait imaginé que la RDA pouvait subitement s’effondrer: on avait donc admis, comme fait acquis, cette dualité étatique allemande et, qui plus est, on ne voulait plus rien avoir à faire avec l’ancienne Allemagne, avec la tradition politique allemande. C’est l’Union Soviétique qui a mis en branle le processus de la réunification allemande, parce que l’Europe de l’Est toute entière menaçait de s’écrouler. Dans ce contexte, les élites du KGB, qui entouraient Gorbatchev, savaient que cela pouvait entraîner une révolution ou même une guerre parce que l’Armée Rouge et ses généraux n’étaiernt pas prêts à assumer l’effondrement de leur appareil militaire et de leur Etat. Voilà pourquoi on a préparé l’affaire à Moscou deux ou trois ans auparavant et mis tout en oeuvre pour que la réunification ait lieu de manière pacifique: Kohl a donc reçu entre les mains une réunification clef sur porte. Le président américain de l’époque, Bush Senior, et Gorbatchev ont donc négocié entre eux la réunification et ont dit ensuite à l’Allemand Kohl: “Tu peux y aller, la réunification est possible”. Et lorsque les grandes manifestations de Leipzig, Berlin-Est et Rostock ont eu lieu, il était clair que la RDA ne pouvait plus se maintenir parce que les Russes n’étaient plus prêts à la soutenir en tant qu’Etat.

Q: Dans quelle mesure, ce que vous appelez en Allemagne le “consensus antifasciste de base” (“Antifaschistischer Grundkonsens”), qui était l’idéologie fondatrice de la RDA, est-il devenu après la réunification un dogme politique général, y compris dans les anciens Länder de l’Ouest?

BR: L’antifascisme en RDA désignait l’ennemi, tous les ennemis. Etaient considérés comme “fascistes”, tous ceux qui n’adhéraient pas au système. Parmi eux, il y avait des sociaux-démocrates, des libéraux, des gauchistes et bien entendu des conservateurs et des réactionnaires. Le “fascisme”, ainsi entendu, était un concept de lutte, extensible à l’infini, tout comme l’antifascisme d’ailleurs. Au moment où la République Fédérale a perdu son ennemie la RDA, il s’est opéré un glissement: en RFA, c’était auparavant le contraire, ce n’était pas le fascisme que l’on désignait comme ennemi principal, c’était le communisme, c’était lui le grand ennemi et c’était la subversion communiste qu’il fallait combattre. Le support étatique allemand du communisme allemand a donc disparu et, par voie de conséquence, l’antifascisme a été repris et utilisé dans l’Allemagne réunifiée, cette fois contre la tradition politique nationale, contre ce qu’il restait de la “prussianité”, contre toutes les volontés de changement, contre tous ceux qui récriminent contre les empiètements de l’Union Européenne, etc. Dans ce contexte, il est significatif de constater que les partis d’Allemagne de l’Ouest, bien avant 1990, et sur le modèle américain, ont mis en avant les droits de l’homme et les “libertés” individuelles et n’ont plus mis l’accent sur l’importance de maintenir intactes les assises de la culture allemande, de la langue allemande, des valeurs spécifiquement allemandes et surtout ont abandonné progressivement toutes les traditions politiques et étatiques allemandes.

Q.: Si les valeurs allemandes n’ont plus aucune importance, que célèbre-t-on alors en République Fédérale réunifiée?

BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

Q.: N’est-il pas remarquable que vingt ans après la chute du Mur de Berlin, le Traité de Lisbonne consacre la “dés-étatisation” de l’Allemagne et des autres Etats membres de l’UE?

BR: On “dés-étatise” effectivement tous les Etats nationaux et donc aussi l’Etat allemand. L’UE acquiert dans ce processus une souveraineté supra-étatique et devient ainsi un “Super-Etat”. Mais l’Europe n’en devient pas pour autant une grande puissance: elle ne le peut parce qu’elle est liée aux Etats-Unis, par les traités qui régissent l’OTAN et par les accords en matière de sécurité. On a certes fait quelques timides efforts pour accéder au statut de grande puissance mais, au début de l’année 2003, les Etats-Unis sont intevenus pour enrayer le processus et ont bien fait comprendre aux Européens que les Etats-Unis seuls, ou éventuellement l’ONU, décidaient de la guerre ou de la paix, tant et si bien que le “Super-Etat” européen n’avait pas à trancher dans cette question ô combien cruciale. Or tout Etat qui ne peut décider par lui-même de la guerre ou de la paix n’est pas un Etat souverain!

Q.: Quelles forces se profilent-elles derrière cette évolution, quelles forces poussent-elles en avant la “dés-étatisation” des Etats nationaux européens?

BR: Indubitablement, ce sont les Etats-Unis qui, depuis 1945, cherchent systématiquement à imposer à l’Europe leur propre système politique. Lorsque l’on songe aux partis, alors nous constatons que ne gouvernent généralement que deux partis, soit par le biais d’une coalition, comme en Allemagne, soit par alternance comme aux Etats-Unis, où c’est tantôt l’un tantôt l’autre parti qui fournit le président. Ce système politique, que je qualifie de “libéralisme matériel”, a pris pied en Allemagne. Dans le passé, l’Etat primait toujours: ce furent tour à tour l’Etat monarchiste ou l’Etat de l’administration ou de la fonction publique indépendantes, qui s’opposèrent à l’Etat partitocratique, à l’Etat perverti par les machines politiciennes et partisanes. Après 1945, l’Etat est devenu le jouet des intérêts politiciens et partisans. Comme on le dit vulgairement aujourd’hui, l’Etat a dégénéré en une “auberge” sans structure, où les intérêts partisans cherchent à glaner le maximum de prébendes et d’avantages. Et cela, c’est typiquement américain.

Q.: A quoi l’Allemagne va-t-elle ressembler d’ici vingt ans, à votre avis, le jour où l’on fêtera les quarante ans de la chute du Mur?

BR: Cela dépendra des conséquences qu’aura, dans la vie politique de la nation, la sélection à rebours que systématisent nos pseudo-élites, une sélection négative que favorisent les partis et qui produit un personnel politique toujours plus médiocre. Si la corruption s’impose partout, si les intérêts privés des groupes et des lobbies finissent par dominer à l’intérieur des partis et de la machine étatique elle-même, alors nous sombrerons dans la paralysie politique. L’Etat et les gouvernements seront dans l’incapacité d’agir, situation dont nous percevons déjà les signes avant-coureurs, une involution que nous apercevions déjà du temps de Kohl, qui est visible chez Merkel. Tout gouvernement affecté d’une telle paralysie, qui élude les problèmes ou qui réagit différemment selon les situations, se révélera incapable de maîtriser les crises qui surviendront; par conséquent, de tels gouvernements ne pourront pas résoudre les conflits sociaux ni éliminer ni piloter les contradictions au sein de la société. J’oserais alors affirmer que les peuples et les nations d’Europe, à un certain moment, entreront en résistance, que les classes sociales, que je n’exclus pas du processus d’insurrection potentiel, se dresseront elles aussi contre cette inaction fatale, parce que tous diront, tout simplement, “ça ne va plus, ça ne peut plus continuer ainsi!”. Si Angela Merkel ne trouve aucune solution pour Opel, les ouvriers risquent bien de descendre dans la rue, de taper sur la table et d’exiger que l’on trouve des solutions. Et quand les autres nations d’Europe, à leur tour, se sentiront grugées, alors, elles aussi, entreront en résistance.

(propos recueillis par Bernhard Tomaschitz pour l’hebdomadaire viennois “zur Zeit”, n°46/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, affaires européennes, berlin, sociologie, politique, politique internationale, géopolitique, histoire, événement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 novembre 2009

Und morgen ganz Eurasien - der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Bereits eine Woche vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in Japan demonstrierten über 20.000 Japaner in Ginowan gegen den weiteren Ausbau der US-Militärstützpunkte auf der Insel Okinawa und verlangten die Schließung der in der Nähe ihrer Stadt gelegenen amerikanischen Marine-Corps-Futenma-Air-Base. Unter dem Beifall der Demonstranten rief der Bürgermeister von Ginowan, Yoichi Iha, dem japanischen Premierminister Yukio Hatoyama zu, Präsident Obama zu sagen, »dass Okinawa keine US-Basen mehr braucht«. Abschießend forderte der Bürgermeister vom Premier »eine tapfere Entscheidung zu treffen und mit der Last und Qual von Okinawa Schluss zu machen« (1).

Schon früher hatte die Opposition gegen die Anwesenheit einer strategisch bedeutenden US-Militärbasis in Japan Stellung bezogen. Sind doch von diesem »unsinkbaren Flugzeugträger der Vereinigten Staaten« China, Taiwan und Nordkorea leicht zu erreichen. Japan als östliches Einfallstor nach Eurasien.

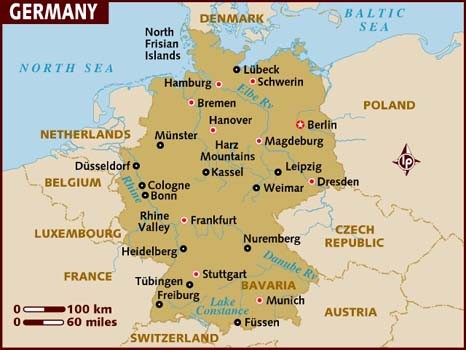

Eine ähnlich bedeutende Rolle spielt die Bundesrepublik Deutschland im Westen Eurasiens. Obwohl die Bundesrepublik als Brückenkopf der USA deren Operationen in Nahen und Mittleren Osten sowie in Zentralasien erst ermöglicht, sind Vorgänge wie in Japan heute kaum vorstellbar.

Bald 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg betteln mit lukrativen Angeboten bundesdeutsche Landes- und Kommunalpolitiker darum, möglichst viele US-Garnisonen in unserem Land zu erhalten. So freut sich Wiesbadens Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU) über eine bedeutende Neuansiedlung in der Landeshauptstadt. Völlig unspektakulär war in der US-Armeezeitung Stars & Stripes am 20. Oktober 2009 vom Umzug des Hauptquartiers der US Army/Europa (USAREUR) von Heidelberg nach Wiesbaden zu lesen. (2) Auf dem dortigen US-Airfield Erbenheim soll bis 2013 das neue Europa-Hauptquartier der US Army entstehen. 68 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und nach elf US-Präsidenten seit Harry Truman (1945–1953) sollen in einem amphitheaterähnlichen Einsatz- und Kampfführungszentrum die militärischen Geschicke Europas gesteuert werden. Das 84 Millionen teure dreistöckige Zentrum wird auf ca. 26.500 Quadratmetern mit den neusten Kommunikations- und Planungsgeräten ausgestattet und zur modernsten US-Militäreinrichtung in Europa ausgebaut. Den Grund für den Neubau erläuterte der Operationschef der USAREUR, Brigadegeneral David G. Perkins: »Bisher ist das Hauptquartier der USAREUR weder dazu ausgelegt, noch technisch oder personell so ausgestattet, dass es als Kriegsführungs-Hauptquartier dienen könnte.«

In dieser Transformation sieht Perkins »etwas Bedeutsames, etwas Historisches«. Zur Vorbereitung nahm bereits im Sommer 2008 das USAREUR-Hauptquartier an einer Kommandoübung teil, die unter dem vielsagenden Namen Austere Challenge (Äußerste Herausforderung) lief. Zur Übung gehörte die Errichtung einer vorgeschobenen Kommandozentrale in Grafenwöhr. Das soll den Stäben der USAREUR und des V. US-Corps die Möglichkeit geben, ein simuliertes Kriegsszenario aus der Perspektive eines Hauptquartiers zu erleben. Ebenfalls beteiligte sich das Oberkommando der US-Streitkräfte in Europa – EUCOM in Stuttgart – sowie das Hauptquartier der US-Marine in Europa. Dieses ist identisch ist mit dem der 6. US-Flotte (CNE-C6F in Neapel). Alljährliche Übungen sind geplant.

Neben der Ausbildung zählte Perkins weitere Aufgaben von USAEUR auf: die US Army »schickt Einheiten an die Front, holt sie von dort wieder zurück und sichert die Lebensqualität für die Soldaten und ihre Familien [an ihren europäischen Standorten]« (3). So folgt zwingend der weitere Ausbau der Garnison: eine Army-Unterkunft für 32 Millionen Dollar, ein Unterhaltungszentrum für 8,8 Millionen Dollar und eine Wohnanlage für 133 Millionen Dollar mit bis zu 324 Reihenhäusern, Doppelhäusern und Einfamilienhäusern. Obwohl der Umzug nach Wiesbaden unmittelbar nach Fertigstellung des neuen Kampfführungszentrums vorgesehen ist, hänge nach USAREUR das genaue Umzugsdatum noch von der Zustimmung des Kongresses zu den Baumaßnahmen, von operativen Gegebenheiten sowie von weiteren Bescheiden der Gastgebernation ab. Jedoch haben deutsche Behörden auf den US-Vorgang nur marginalen Einfluss. Das Einsatzzentrum wird innerhalb der US-Liegenschaft in Wiesbaden/Erbenheim gebaut. Die totale Nutzungsüberlassung der deutschen Behörden laut Stationierungsvertrag erlaubt der US- Militärverwaltung freies Spiel der »Notwendigkeiten«. Nach dem Umzug wird die US-Militärgemeinde Wiesbaden um 4.000 Soldaten, Zivilangestellte und Familienmitglieder auf 17.000 Personen anwachsen.

Zugleich sollen die US-Fallschirmjäger der 173rd Airborne Brigade als »Südeuropäische Schnelleingreiftruppe« eine neue Heimat auf dem Flugplatz Dal Molin/Vicenza erhalten. Hier hat das italienische Verteidigungsministerium trotz einiger Widerstände die Baupläne nach einigen Änderungen grundsätzlich gebilligt.

Schon Mitte Dezember 2007 fand in Vicenza eine internationale Kundgebung gegen den geplanten Stützpunkt Dal Molin statt. Neben Aviano – derzeit größte US-Basis Italiens und dem toskanischen Camp Derby – hat die bei Vicenza bereits bestehende US-Großbasis Caserma Ederle eine zentrale Funktion bei den Kriegen gegen Jugoslawien, den Irak und Afghanistan gespielt. Mit der Errichtung des neuen Stützpunktes Dal Molin wird, wie es die Bewegung in Vicenza formuliert, ganz Vicenza zu einer einzigen US-Basis. Dem harten Kern des Widerstandes geht es um mehr als nur um Ederle oder den künftigen Stützpunkt Dal Molin. Sie wollen europaweit US-Basen bekämpfen.

Die Bedeutung des Kosovo für die USA unterstrich US-Vizepräsident Biden bei seinem Besuch am 21. Juni 2009. Obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag seit dem 17. April 2009 die Rechtmäßigkeit der einseitigen Kosovo-Unabhängigkeit prüft, unterstrich Biden die Unabhängigkeit des Landes als »unumkehrbar«. Ein skandalöses Beispiel für die inzwischen zur Bedeutungslosigkeit degradierten UN. Die USA benötigen ein »unabhängiges« Kosovo, um dort ihren mit viel Geld aufgebauten Stützpunkt Camp Bondsteel langfristig zu nutzen. Nach Rückzug der serbischen Truppen wurde das US-Camp im südlich von Pristina gelegenen Urosevac zum größten Militärstützpunkt seit Vietnam als Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut. Auf dem 3,86 Quadratkilometer großen Stützpunkt können bis zu 7.000 Armeeangehörige aufgenommen werden. (4) Camp Bondsteel soll zum Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut werden und Landebahnen für Kriegsflugzeuge bis hin zu B-52-Bombern erhalten. Ein konkretes Datum für den Abzug der US-Truppen gibt es nicht, vielmehr wird ein Pachtvertrag für 99 Jahre angestrebt. Da ergibt eine endgültige Loslösung von Serbien aus souveränitätsrechtlichen Gründen durchaus einen Sinn. Im Sommer 2001 hob US-Präsident Bush anlässlich eines Besuches im Camp Bondsteel dessen Aufgabe hervor: (5)

»Wir streben eine Welt der Toleranz und der Freiheit an. Von Kosovo nach Kaschmir, vom Mittleren Osten nach Nordirland, ist Freiheit und Toleranz das definierte Ziel für unsere Welt. Und Ihr Dienst setzt hierfür ein Beispiel für die ganze Welt.« (6)

Mit derartig anspruchsvollen ethischen Zielen lassen sich leicht die wirklichen Absichten verdecken. Diese werden parteiübergreifend im elitären Machtzirkel des Council on Foreign Relations (CFR) geschmiedet. Dort finden vor allem Deutungsmuster und Weltbilder regen Zuspruch, die vor über einem Jahrhundert Sir Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan und Nicolas J. Spykman für den angelsächsischen Raum entworfen haben. (7) Rechtzeitig zum US-Präsidentschaftswahlkampf erschien vom vorgestrigen Großmeister der Geostrategie Zbigniew Brzezinski das aus seiner Feder stammende Buch Second Chance (8). Darin unterzieht die graue Eminenz der demokratischen Präsidenten seit Carter und nunmehriger außenpolitischer Berater Barack Obamas die Regierungen Bush I, Clinton und Bush II einer fundamentalen Kritik. Ihnen sei es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelungen, ein System dauerhafter amerikanischer Vorherrschaft zu errichten. Nun sei es an der Zeit, verstärkt auf Kooperationen und Absprachen mit Europa und China zu setzen. Dagegen solle Rußland isoliert und möglicherweise auch destabilisiert werden. Das Scheitern der von Brzezinski 1997 formulierten Pläne einer US-Vorherrschaft in Eurasien soll nun durch eine von Europa ausgehende Osterweiterung der NATO kompensiert werden. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird befürwortet und dagegen das russische Bemühen, Einfluss in der Ukraine zu bewahren, als Imperialismus gebrandmarkt. (9)

Die bereits vorhandenen Einrichtungen des US-Militär in den Baltenstaaten sollen durch weitere US-Basen an der Küste des Schwarzen Meeres in Rumänien und Bulgarien ergänzt werden. (10) Auf den beiden Basen sollen über 4.000 US-Soldaten sowie die »Gemeinsame Eingreiftruppe Ost« (Joint Task Force East) stationiert werden. Die Regierungen der beiden Staaten erwarten, dass sich das US-Militär dort für lange Zeit niederlassen wird. (11) Unter anderem dürften diese Basen dazu dienen, um den Transport des Öls und des Gases aus dem Kaspischen Becken zu sichern.

Nicht zu unterschätzen sind auch die politischen Motive, um auch kleinere Truppenkontingente in neuen NATO-Mitgliedsstaaten zu stationieren. Mittels solcher Stationierungsmaßnahmen kann sich Washington eine politisch-wirtschaftliche Einflussmöglichkeit auf die Politik dieser Länder sichern und seine Rüstungsexportinteressen wirksamer wahrnehmen. Dazu braucht man nicht unbedingt Standorte mit guter Infrastruktur und größeren Verbänden, sondern kleinere Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen und zur Unterstützung auch länger anhaltender Kampfhandlungen genutzt werden können. (12)

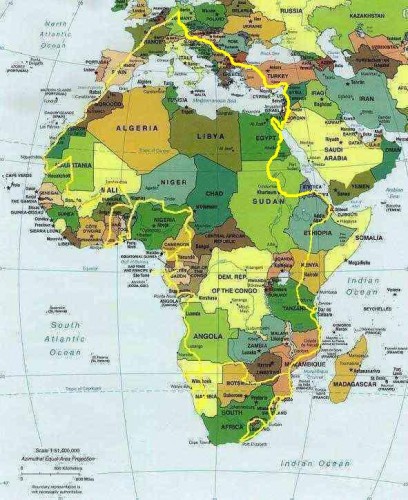

Trotz des weiteren uneingeschränkten militärischen »Engagements« im Irak, in Afghanistan und nun auch in Pakistan wird das Interesse der bankrotten Vereinigten Staaten deutlich, die eigene militärische Präsenz über Europa hinaus auszudehnen. Schwerpunkte dieses Interesses sind derzeit der Mittlere Osten, der Schwarzmeerraum, der Transkaukasus und Zentralasien sowie Afrika.

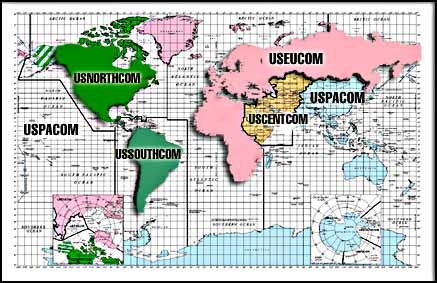

Hier sieht der ehemalige US-Botschafter in Nigeria, Princeton Lyman, für Afrika eine neue Bedeutung hinsichtlich »Amerikas relevanten Fragen wie Energie, Terrorismus und Handel« (13). Dieser Erkenntnis wurde 2007 mit der Aufstellung des AFRICA Command (AFRICOM) Rechnung getragen. Dieses Einsatzführungskommando für den afrikanischen Kontinent wurde von EUCOM abgetrennt und ist nun die sechste US-Kommandozentrale für eine bestimmte Region. (14) Zu den Aufgaben dieses Regionalkommandos erklärte US-Präsident George Bush: »Das AFRICA Command wird unsere Bemühungen verstärken, den Menschen in Afrika Frieden und Sicherheit zu bringen und unsere gemeinsamen Ziele von Entwicklung, Gesundheit, Bildung, Demokratie und wirtschaftlichen Fortschritt in Afrika voranzutreiben.« (15)

Mit Blick auf das Terrornetzwerk Al Kaida soll nach US-Verteidigungsminister Robert Gates die neue Befehlsstelle auch zum »Schutz nichtmilitärischer Missionen und, sofern es nötig ist, auch für militärische Operationen zur Verfügung stehen« (16). Diese Operationen werden im Hauptquartier von AFRICOM in Stuttgart-Möhringen geplant, während EUCOM im nachbarlichen Stuttgart-Vaihingen die Strategien vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer umsetzt.

Neben den Befehlszentren in Stuttgart und nun auch bald Wiesbaden ist noch das Luftwaffenhauptquartier der US Air Force Europe in Ramstein – dem größten Stützpunkt der US-Luftwaffe außerhalb der USA – von Bedeutung. Hier wurde und wird die Luftversorgung der Soldaten für die Kriege auf dem Balkan und im Mittleren Osten organisiert. Von der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel können die gefürchteten Tarnkappenbomber F-117-A starten, während die Rhein-Main-Airbase in Frankfurt neben Ramstein als die zweite große Drehscheibe der US Air Force agiert. Dort können die riesigen amerikanischen Militärtransporter Galaxy und Globemaster einen Zwischenstopp einlegen. Auch sind hier die mächtigen Tankflugzeuge KC-135 Stratotanker stationiert.

3.500 Kilometer von Bagdad und 5.200 Kilometer von Kabul entfernt liegt im pfälzischen Landstuhl das US-Regional Medical Center (LRMC) mit über 2.000 Mitarbeitern. Landstuhl – die gefühlte deutsche Front in diesem Krieg. Nur acht Kilometer entfernt vom größten Krankenhaus der US Army außerhalb der Vereinigten Staaten landen die mattgrauen C-17-Frachtmaschinen mit ihrer traurigen Fracht. Schwerverletzte werden für ihre weitere Verlegung in die Heimat versorgt, während Leichtverletzte für die Rückkehr in den »Krieg gegen den Terrorismus« behandelt werden. Dieser »Krieg gegen den Terrorismus« wurde nach dem 11. September 2001 nicht als Verbrechensbekämpfung definiert, sondern scheint vielmehr dem Ziel der strategischen Vorherrschaft in dem »Korridor entlang der Seidenstraße« (17) zu dienen. Nach Afghanistan und dem Irak ist der Iran in das Visier der Pentagon-Strategen geraten. Ein Blick in die Landkarte mit dem Verantwortungsbereich des Zentralen US-Kommandos (CENTCOM/Area of Responsibility) genügt.

Erst am 9. November 2009 beendeten das U.S. European Command ( EUCOM/ Stuttgart) und die Israel Defense Forces ( IDF) das Luftabwehr-Manöver Juniper-Cobra 2010/JC10. (18) In der zweieinhalbwöchigen Übung wurde in Israel die Einsatzbereitschaft zwischen israelischen und amerikanischen Luftabwehreinheiten trainiert – und abschließend mit scharfen Raketen getestet. Durch seine Teilnahme an diesem Manöver unterstrich US-Admiral Stavridis – in Personalunion Chef aller US-Streitkräfte in Europa und Oberkommandierender sämtlicher NATO-Streitkräfte - die Bedeutung dieses Kriegsspiels. Sollte es vielleicht auch den Iran einschüchtern?

Der Stellenwert der Bundesrepublik Deutschland für die strategischen Absichten der USA lässt sich aus den Angaben in der Base Structure Review 2008 des US-Verteidigungsministeriums ablesen: Von den 761 größeren US-Liegenschaften jenseits der US-Grenzen befinden sich 268 in Deutschland.

Mit weitem Abstand folgen Japan (124) und Südkorea (87). Von den etwa 150.454 dauerhaft in Übersee stationierten US-Soldaten findet sich das größte Kontingent mit 55.147 Soldaten (19) in der Bundesrepublik.

Ohne bereitwillige deutsche Unterstützung der amerikanischen Aktivitäten könnten die USA ihre Kriege im Irak oder in »AF-PAK« nicht führen. In Grafenwöhr werden die US-Truppen für ihren Einsatz im Irak ausgebildet und von hier aus in den Krieg geflogen. Zurück kommen sie häufig nur noch als Fleischklumpen oder dürfen in Deutschland genesen, um dann wieder zurück in den Krieg geschickt zu werden. Vor diesem Hintergrund mutet die in Deutschland an den Tag gelegte Teilnahmslosigkeit schon sehr zynisch.

Auch weitere Kriege in Eurasien werden nur dank deutscher Hilfe möglich sein. Bisher konnte die US-Armee und ihre Dienstleistungsunternehmen zivile deutsche Flughäfen für den Transport in ihre Kriegsgebiete unkontrolliert nutzen. Obwohl die deutsche Bundesregierung frühzeitig Kenntnis von Verschleppungen mutmaßlicher Terroristen und sogenannter »Gefangenen-Flüge« (Rendition-Flights) hatte, wurden derartige Menschentransporte im deutschen Luftraum nicht unterbunden. (20)

Hier steht die Bundesregierung in der Verantwortung.

Werden eines Tages die Bürger der Bundesrepublik für die absehbaren Konsequenzen amerikanischer Machtpolitik gerade stehen müssen?

Zum Auftakt seiner Fernostreise unterstrich Barack Obama in Tokio am 14. November 2009 den Anspruch auf die globale Führungsrolle der USA. In seiner Grundsatzrede kündigte er eine Ausweitung der US-Aktivitäten im asiatischen Raum an – soll hier die unter Clinton geborene »Seidenstraßenstrategie« weiter verfolgt werden? Mit dieser Strategie zielt die US-Politik darauf, ihre Wettbewerber im Ölgeschäft, darunter Russland, den Iran und China, zu schwächen und schließlich zu destabilisieren. Das wird im US-Kongressbericht auch ganz offen zugegeben:

»Zu den erklärten Zielen der US-Politik im Hinblick auf die Energieressourcen in dieser Region gehört es, [...] Russlands Monopol über die Öl- und Gastransportrouten zu brechen (21) [...] den Bau von Ost-West-Pipelines zu ermutigen, die nicht durch den Iran verlaufen, sowie zu verhindern, dass der Iran gefährlichen Einfluss auf die Wirtschaften Zentralasiens gewinnt (22)

Hinzu kommend würde ein Krieg gegen den Iran den USA eine viel solidere Militärbasis im Mittleren Osten als bisher verschaffen und den Einfluss auf Saudi-Arabien und andere Staaten des Mittleren Ostens verstärken. Die USA könnten damit dem gesamten Mittleren Osten ihre Bedingungen aufzwingen. Das werden aber Russland, China und Pakistan sowie auch Indien nicht zulassen.

Als weitere zentrale Themen sprach Obama die US-Stützpunkte in Japan sowie den Kampf gegen den Terrorismus an. Mit seiner Asientour scheint Obama zeigen zu wollen, dass die USA immer noch eine Führungsrolle in der Region innehaben. Angesichts der Finanzkrise, einer maroden Infrastruktur und eines bankrotten Haushaltes scheint das jedoch zunehmend illusorisch sein. Inzwischen sind die Vereinigten Staaten auf dem Finanz und Devisenmarkt von China und Japan abhängig, die gigantische Dollarreserven angehäuft haben. Sollte sich China vom US-Dollar als Leitwährung verabschieden oder gar einen Teil der Dollarreserven verkaufen, so würde das die USA vor große Probleme stellen.

Abkürzungen:

AOR: Area of Responsibility/Verantwortungsbereiche der US-Kommandos

AF-PAK: Afghanistan-Pakistan

AFRICOM: US-Kommandobereich Afrika

CENTCOM: Zentrale US-Kommandobereich

CNE-C6F: Combined Staff of U.S. Naval Forces Europe and Sixth Fleet

EUCOM: US-Kommandobereich Europa

IDF: Israel Defense Forces

NATO: North Atlantic Treaty Organization

USAREUR: US Army/Europa

Quellen:

(1) Zitiert aus »Japanese protest US base before Obama visit« in yahoo news unter: http://news.yahoo.com/s/afp/20091108/wl_asia_afp/japanusdiplomacymilitarydemonstration

(2) Patton, Mark: »Contract awarded for Wiesbaden USAREUR center«, in: Stars and Stripes, European edition, Tuesday, October 20, 2009, aufgerufen unter http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=65500

(3) Dougherty, Kevin: »An der USAREUR-Zukunft wird noch gebaut«, in: Stars and Stripes, 28.02.2008,

http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=60285&archive=true

(4) Camp Bondsteel ist modern ausgestattet und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und Einrichtungen des sozialen Lebens: ein Kino, Fitness-Studios, Sportplätze, zwei Kapellen, Bars, einen Supermarkt, mehrere Fastfood-Restaurants, Computer mit Internetanschluss und Videospiele. Im angeschlossenen Laura-Bush-Bildungszentrum können Kurse der University of Maryland und der University of Chicago belegt werden.

(5) Camp Bondsteel ist für Halliburton eine Goldgrube. Von 1995 bis 2000 zahlte die US-Regierung an Kellogg, Brown & Root 2,2 Milliarden US-Dollar für logistische Unterstützung im Kosovo, was der teuerste Vertrag der US-Geschichte ist. Die Kosten für Kellogg, Brown & Root machen fast ein Sechstel der auf dem Balkan für Operationen ausgegebenen Gesamtkosten aus.

(6) US-Präsident George am 24. Juli 2001 im Camp Bondsteel, unter: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010724-1.html vom 23. Juli 2008

(7) Ähnliche Ideen hatten einst Friedrich Ratzel, Karl Haushofer und Carl Schmitt für den kontinentalen Raum entworfen.

(8) Brzezinski, Zbigniew: Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York 2007

(9) Vgl. Brzezinski 2007, S. 189

(10) Schon während des Irak-Krieges nutzten in Bulgarien die US-Streitkräfte einen Flugplatz und den Hafen Burgas, in Rumänien den Flugplatz Michail Kogalniceanu und den Hafen von Konstanza. Von diesem Zeitpunkt an wurde über eine Nutzung von Hafenanlagen bzw. Flugplätzen als Logistikstützpunkte in der Nähe der Schwarzmeerküste weiter diskutiert. Vgl. Ward Sanderson: »Laying the groundwork for new positioning«, European Stars and Stripes, 22.08.2004

(11) Balmasov, Sergey: »USA Prepares to Attack Russia in 3 or 4 Years?«, in: Pravda.Ru vom 23. Oktober 2009, abzurufen unter: http://english.pravda.ru/print/world/europe/110090-usa_russia-0

(12) Künftig untergliedern sich die US-Auslandsbasen in drei Kategorien: a) Main Operating Bases (große, ständig genutzte und mit größeren Einheiten und Verbänden belegte Standorte); b) Foward Operating (ständige Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen können) sowie c) Cooperative Security Locations (auf dem Territorium der Gastgebernationen werden Standorte mit wenig US-Personal für bestimmte Operationen zur Verfügung gestellt). Hier können sich vornedisloziierte Waffen oder logistische Einrichtungen zur Unterstützung von Operationen im Einsatzland befinden. So trainieren britische und US-Truppen beispielsweise gelegentlich auf den polnischen Übungsplätzen Drawsko Pomorskij und Wedrzyn.

(13) »Africa is rising on US foreign policy horizon«, in: Alexander’s Oil and Gas Connections, News & Trends: North America, 23/2003

(14) Neben AFRICOM (der größte Teil Afrikas) bestehen fünf weitere US-Kommandozentralen: NORTHCOM (Nordamerika), SOUTHCOM (Mittel- und Südamerika), EUCOM (Europa, Russland), CENTCOM (Naher und Mittlerer Osten einschließlich Afghanistan und der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken sowie Nordostafrika) und PACOM (Pazifik, einschließlich China).

(15) Stout, David: »Bush Creates New Military Command in Africa« vom 6. Februar 2007 unter: http://nykrindc.blogspot.com/2007/02/president-bush-announces-creation-of.html (aufgerufen am 14. November 2009)

(16) Zitiert aus Mitsch, Thomas: »AFRICOM: Stuttgart wichtigste US-Basis im Wettlauf um Afrikas Öl«, in: AUSDRUCK – Das IMI-Magazin (April 2007).

(17) Mit dem nur fünf Tage vor dem Jugoslawienkrieg verabschiedeten sogenannten »Seidenstraßen-Strategiegesetz« (»Silk Road Strategy Act«) definierten die USA ihre umfassenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen in einem militärisch abgesicherten breiten Korridor, der sich vom Mittelmeer bis nach Zentralasien erstreckt.

(18) »IDF and EUCOM Complete Joint Training Exercise For 20 days the two forces trained their cooperation in various defense exercises throughout Israel«, in: Jewish News Today vom 11. November 2009 unter http://www.jewishnews2day.com/jnt/cont.asp?code=8858&cat=uplinks

(19) Weiter aufgezählt sind 8.920 Zivilisten und 33.468 andere Personen (?)

(20) Schäfer, Paul: »Die US-Streitkräfte in Deutschland«, in Freitag, Nr. 15, vom 11. April 2008

(21) Diesem Denken entspringt der Plan, die Gaspipeline Nabucco südlich an Russland vorbeizuführen.

(22) Seidenstraßen-Strategiegesetz: »Silk Road Strategy Act of 1999« (H.R. 1152 – 106th Congress) Offizieller Titel: »Ta arnend the Foreign Assistance Act of 1961 to target assistance to support the econornic and political independence ofthe countries ofthe South Caucasus and Central Asia«. Im Mai 2006 modifiziert: »Silk Road Strategy Act of 2006 (S. 2749 – 109th Congress)«. Offizieller Titel: »A bill to update the Silk Road Strategy Act of 1999 to modify targeting of assistance in order to support the economic and political independence ofthe countries of Central Asia and the South Caucasus in recognition of political and economic changes in these regions since enactment of the original legislation.«

Mittwoch, 18.11.2009