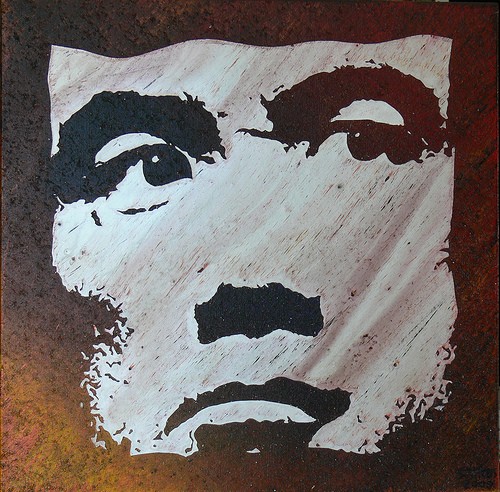

A sei anni dalla scomparsa di questo affascinante esponente della cultura europea del Novecento, arrivano nelle librerie italiane i Quaderni 1957 - 1972. L’opera raccoglie il prezioso contenuto di trentaquattro taccuini, ritrovati dopo la sua morte, ora pubblicati da Adelphi in un ponderoso tomo di oltre mille pagine, per la delizia di noi lettori. Si tratta degli appunti più intimi di uno sferzante fustigatore della modernità, «scettico di servizio in un mondo alla fine», scritti nel lungo arco di tempo che va dal giugno 1957 al novembre 1972. Vi si trovano, tenuti insieme da una scrittura iperbolica e densa di suggestioni incantatrici, riflessioni, sentenze fulminanti, ritratti strabilianti, descrizioni minuziose di significativi episodi vissuti, aneddoti e paradossi. Soprattutto emerge, tra le righe, l’animo inquieto di un artista affamato d’assoluto, di uno spirito religioso senza religione, di uno scrittore lucido e delirante al tempo stesso, che per la sua natura contraddittoria sfugge ad ogni classificazione, tanto da definirsi egli stesso un «idolatra del dubbio, un dubitatore in ebollizione, un dubitatore in trance, un fanatico senza culto, un eroe dell’ondeggiamento».

Francese d’adozione, Cioran rimane uno scrittore di stirpe rumena e sentimenti balcanici. Nasce a Rasinari (Sibiu) in Transilvania l’8 aprile del 1911 e i Carpazi sono i compagni della sua adolescenza. Rimane sempre legato alla «madre patria immersa nella bruma» anche quando nel 1937 decide di lasciare l’insegnamento nei licei e accettare una borsa di studio a Parigi, «piccola Bucarest […] la sola città del mondo dove si poteva essere poveri senza vergogna, senza complicazioni, senza drammi, la città ideale per essere un fallito». Ed infatti la sua vita parigina è caratterizzata da quel modus vivendi studentesco che Robert Brasillach definiva «l’eminente dignità del provvisorio», ben descritto da Mario Bernardi Guardi nella monografia che il mensile Diorama Letterario ha dedicato nel maggio 1991 (n.148) a Cioran, profeta della decadenza: «Provinciale d’ingegno e studente ribaldo, legge e scrive, ma va anche in giro in bicicletta per i Pirenei e la Bretagna. E vive, fino a quarant’anni, da avventuroso adolescente: ha in tasca pochi soldi, dorme negli ostelli, abita nelle soffitte, alloggia negli albergucci, mangia alla mensa universitaria».

Con sofferenza matura la decisione di rinunciare alla sua lingua d’origine per scrivere in francese. «Ho scritto in rumeno fino al ’47. Quell’anno mi trovavo in una casetta a Dieppe, e traducevo Mallarmé in rumeno. Di colpo, mi son detto: Che assurdità! Che senso ha tradurre Mallarmé in una lingua che nessuno conosce? Allora ho rinunciato alla mia lingua. Mi sono messo a scrivere in francese, ed è stato difficilissimo, perché, per temperamento, la lingua francese non mi si addice. Io ho bisogno di una lingua selvaggia, di una lingua da ubriaco. Il francese è stato per me una camicia di forza».

Sono invece in rumeno, questa «mistura di slavo e latino, idioma privo di eleganza ma poetico», le sue opere giovanili. A soli ventitre anni scrive un saggio di «sfida al mondo», Al culmine della disperazione (Adelphi 1998), che riscuote un certo successo e viene premiato.

Nel 1937 pubblica Ascesa della Romania. Vi si scorge un Cioran ancora attento all’attualità politico culturale, persino interventista nel dibattito del suo paese: «Nessuno può dirsi nazionalista se non soffre infinitamente del fatto che la Romania non possiede la missione storica di una grande cultura e che un imperialismo culturale e politico come quello delle grandi nazioni non possa appartenerle; non è nazionalista chi non può credere con fanatismo alla repentina sublimazione della nostra storia». Nello stesso periodo scrive: «La cultura rumena vive attualmente il suo momento decisivo: abbandonare dietro di sé la tragedia di una cultura su piccola scala e, attraverso le sue imprese in materia di teorie, d’arte, di politica e di spiritualità, compiere un destino specificamente aggressivo da grande cultura. Lo sforzo dei rumeni deve dunque mirare a strappare il loro paese dalla periferia della storia per condurlo sul proscenio…».

Insieme a numerose personalità della cultura, come lo storico delle religioni Mircea Eliade, si schiera a fianco della Legione dell’Arcangelo Michele. E’ una stagione brevissima, prevale presto lo scetticismo e la sfiducia in ogni rivoluzione. Anni dopo scriverà: «Ogni progetto è una forma di schiavitù». E anche: «Mi basta sentire qualcuno parlare sinceramente di ideale, di avvenire, di filosofia, sentirlo dire noi con tono risoluto, invocare gli altri e ritenersene l’interprete, perché io lo consideri mio nemico».

Prima di partire per la Francia pubblica a sue spese Lacrime e Santi (Adelphi 1990) e qualche anno dopo il suo ultimo libro in lingua rumena, Il tramonto dei pensieri. Si appassiona a Shakespeare e Baudelaire, a Dostoevskij, agli antichi gnostici, a Buddha e Pascal.

Lo influenzano soprattutto Spengler e Schopenhauer, suo «grande Patrono, boicottato dalla tromba degli utopisti, senza parlare di quella dei filosofi» e Nietzsche. Sono in molti a paragonarlo al grande tedesco, dal filosofo spagnolo Fernando Savater, allievo ed amico di Cioran nonché traduttore delle sue opere e autore della biografia Cioran, un angelo sterminatore (Frassinetti 1998), a Jean François Revel che lo definisce «il solo rappresentante letterariamente riuscito dell’arte dell’aforisma dopo Nietzsche».

Termina presto l’idillio con la filosofia, («ha vinto l’incantesimo della filosofia», scrisse Alain De Benoist), che abbandona per abbracciare «l’esperienza, le cose vissute, la follia quotidiana». Preferisce finire «prima in una fogna che su un piedistallo». Detesta la pedanteria dei filosofi, piuttosto che sposare dogmi vuole demolirne. Ritiene l’erudizione un pericolo mortale per l’umanità. «Il sapere […] ci condurrà inesorabilmente alla rovina», avverte.

Soprattutto Cioran non vuole rinunciare al suo «dilettantismo»: «Se fossi costretto a rinunciarvi è nell’urlo che vorrei specializzarmi». Le sue opere, in effetti, gridano, nell’intento di svegliare le coscienze dal torpore morale: «scuotendole, le preservo dallo snervamento in cui le sommerge il conformismo». In esse vibra un’energia baldanzosa e vitale che stride, solo apparentemente, con la sfiducia di Cioran.

La sua critica pungente si rivolge all’uomo contemporaneo, capace solo di «secernere disastro», alla ragione, «la ruggine della nostra civiltà», alla storia, «indecente miscela di banalità e apocalisse», al progresso, «l’ingiustizia che ogni generazione commette nei confronti di quella che l’ha preceduta» e al colonialismo occidentale nel Terzo Mondo, «l’interesse degli uomini civili per i popoli che vengono chiamati arretrati è molto sospetto, incapace di sopportarsi ancora, l’uomo civilizzato scarica su questi popoli l’eccedenza dei mali che lo opprimono, li incita a condividere le proprie miserie, li scongiura di affrontare un destino che ormai non può più affrontare da solo».

Eppure, pur esprimendo un inconfutabile pessimismo, Cioran non può essere ritenuto semplicisticamente un nichilista. Non si limita ad annunciare la catastrofica fine dell’occidente, ma invita tutti ad una vera e propria rivolta morale. Come ha scritto Bernardi Guardi il suo è comunque un messaggio positivo: «C’è da indietreggiare davanti a tanta copia d’angoscia. Eppure l’umor nero di Cioran, mettendoci in guardia contro tutto, paradossalmente ci insegna a riscoprire tutto, a fare carne e sangue di ogni esperienza, prima fra tutte quella del dolore, della religione, della morte».

C’è in lui, infatti, una robusta vena di sensibilità sociale, scevra di ogni forma di retorica, scarna e proprio per questo più sincera. E’ singolare come tale sentimento conviva con l’aristocratico distacco rispetto alle sorti del mondo che caratterizza questo autore solitario e metafisico.

La sua insofferente misantropia lo porta a scrivere feroci battute come queste: «appena si esce nella strada, alla vista della gente, sterminio è la prima parola che viene in mente […] quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia di uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro». La tolleranza diventa «una civetteria da agonizzanti». Malgrado affermazioni così temerarie Cioran non ha dubbi: «Ci si deve schierare con gli oppressi in ogni circostanza, anche quando hanno torto, senza tuttavia dimenticare che sono impastati con lo stesso fango dei loro oppressori». L’auspicio è quello di un mondo liberato dal lavoro, dove la gente possa «uscire in strada e non fare più nulla. Tutta questa gente abbrutita, che sgobba senza sapere perché, o si illude di contribuire al bene dell’umanità, che fatica per le generazioni future sotto l’impulso della più sinistra delle illusioni, si vendicherebbe allora di tutta la mediocrità di una vita vana e sterile, di tutto questo spreco di energia privo dell’eccellenza delle grandi trasfigurazione».

Per Cioran la scrittura non è un mestiere, ma un atto liberatorio. Si domanda: «Cosa sarei diventato senza la facoltà di riempire delle pagine. Scrivere significa distrarsi dei propri rimorsi e dei propri rancori, vomitare i propri segreti. Lo scrittore è uno squilibrato che si serve di quelle finzioni che sono le parole per guarirsi». Chiamato in numerose università a tenere dei corsi, rifiuta asserendo che ne è incapace, perché «ogni idea mi ripugna nel giro di un quarto d’ora».

In Italia, negli anni del più ortodosso fondamentalismo marxista, i suoi libri sono stati a lungo ignorati, in quanto ritenuti politicamente scorretti. Solo le edizioni del Borghese dettero alla luce due sue opere, Storia e Utopia (1969) e I nuovi Dei (1971), libro, quest’ultimo, ristampato successivamente anche dall’editore Ciarrapico nella bella collana de I classici della controinformazione, diretta da Marcello Veneziani.

Solo diverso tempo dopo ed in Italia soprattutto grazie ad Adelphi, che ne ha tradotto, nel corso degli ultimi quindici anni, quasi tutta l’opera, il grande pubblico ha potuto godere di buona parte dei suoi scritti, tra i quali la stessa Storia e Utopia (ovviamente trascurando di fare riferimenti alle precedenti edizioni), Il funesto demiurgo, L’inconveniente di essere nati, La caduta nel tempo, La tentazione di esistere, Sommario di decomposizione, Sillogismi dell’amarezza, Squartamento e Esercizi di ammirazione.

In questo libro, in particolare, conosciamo un Cioran anomalo, non più sarcastico ma, al contrario, persino generoso nel giudicare alcuni personaggi della cultura suoi contemporanei, tra i quali gli amati Eliade, Borges e De Maistre.

Sul futuro delle sue opere Cioran ha dichiarato: «Il destino dei miei libri mi lascia indifferente. Credo però che qualcuna delle mie insolenze resterà». Noi invece siamo convinti che la sua opera rimarrà di assoluta attualità, così come la sua figura di provocatore “insolente”.

A tal proposito la definizione che Cioran ha dato del grande pensatore reazionario Joseph de Maistre, è per noi, lettori devoti, la più adatta a descrivere proprio il grande rumeno: «Senza le sue contraddizioni, senza i malintesi che, per istinto o calcolo, alimentò sul proprio conto, il suo caso sarebbe stato liquidato da tempo, ed oggi soffrirebbe la disgrazia di essere capito, la peggiore che possa abbattersi su un autore».

L'insolente Cioran

L'insolente Cioran

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Georges Simenon, l’incompreso di successo

Georges Simenon, l’incompreso di successo Joseph Roth e il mito dell’impero

Joseph Roth e il mito dell’impero

Roberto ALFATTI APPETITI:

Roberto ALFATTI APPETITI: Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.

Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”. En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

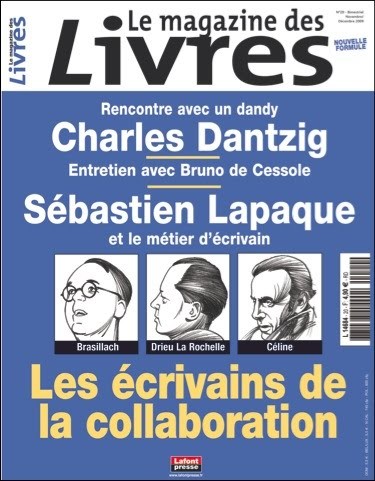

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

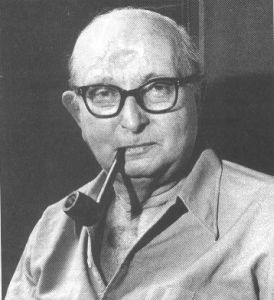

Hommage à Maurice Bardèche

Hommage à Maurice Bardèche

E dire, però, che quando

E dire, però, che quando Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889 – 1976) zag zich vanaf het allereerste begin van zijn denken, geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van de techniek. Zijn inzet is geweest om een antwoord op het wezen ervan te formuleren.

De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889 – 1976) zag zich vanaf het allereerste begin van zijn denken, geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van de techniek. Zijn inzet is geweest om een antwoord op het wezen ervan te formuleren. Martin Heidegger

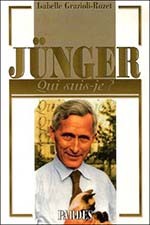

Martin Heidegger ‘Jünger zegt bijvoorbeeld dat de gestalte van de arbeider zoals die in het boek naar voren komt, niet is en ook niet van deze wereld is. Daarmee wordt duidelijk dat Jünger in Der Arbeiter de gestalte niet voorstelt. Hoe spreekt Jünger dan wel? Op een gegeven moment zegt Jünger dat “de heerschappij van de gestalte in wezen al is gerealiseerd maar nog uit haar anonimiteit te voorschijn moet worden gehaald”.

‘Jünger zegt bijvoorbeeld dat de gestalte van de arbeider zoals die in het boek naar voren komt, niet is en ook niet van deze wereld is. Daarmee wordt duidelijk dat Jünger in Der Arbeiter de gestalte niet voorstelt. Hoe spreekt Jünger dan wel? Op een gegeven moment zegt Jünger dat “de heerschappij van de gestalte in wezen al is gerealiseerd maar nog uit haar anonimiteit te voorschijn moet worden gehaald”.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934. "Ernst Jünger", de Dominique Venner

"Ernst Jünger", de Dominique Venner

En 1885, en una cabaña de Idaho, en la norteamerica profunda, nacía un bebé de nombre Ezra y de apellido Pound. A poco de crecer, Ezra fue expulsado por conductas indecorosas como ayudante universitario, emigró a Europa y desde allí fue el padre maldito de la poesía norteamericana contemporánea, promotor e influjo de las vanguardias literarias en el mundo. Hoy el sello Ediciones en Danza le rinde tributo con “Argentarium”.

En 1885, en una cabaña de Idaho, en la norteamerica profunda, nacía un bebé de nombre Ezra y de apellido Pound. A poco de crecer, Ezra fue expulsado por conductas indecorosas como ayudante universitario, emigró a Europa y desde allí fue el padre maldito de la poesía norteamericana contemporánea, promotor e influjo de las vanguardias literarias en el mundo. Hoy el sello Ediciones en Danza le rinde tributo con “Argentarium”. Januar 2004

Januar 2004

Dominique de Roux et L.-F. Céline

Dominique de Roux et L.-F. Céline

Mars 1962

Mars 1962