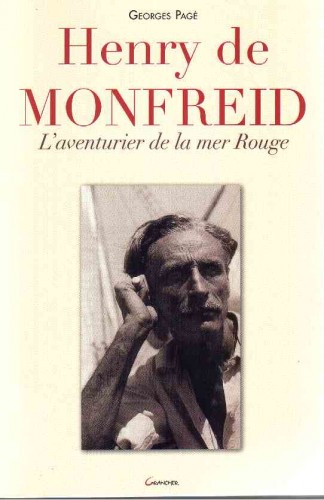

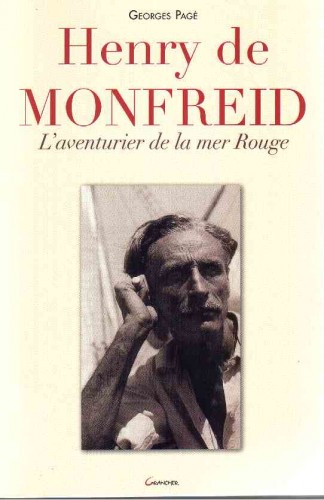

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà. lundi, 18 octobre 2010

Henry de Monfreid

Henry De Monfreid, il fascista che ispirò Hergé e Pratt finalmente pubblicato in Italia

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

00:05 Publié dans Littérature, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer rouge, voyages, henry de monfreid, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, aventure, mer, marine, marins |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 17 octobre 2010

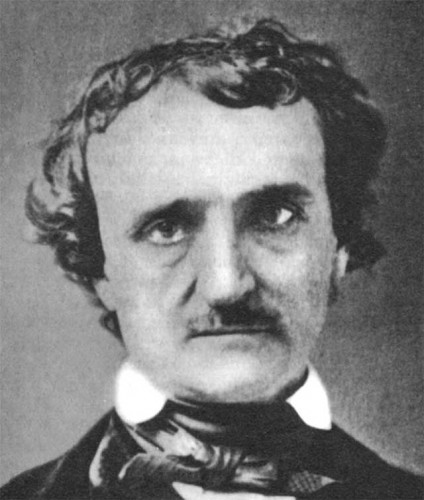

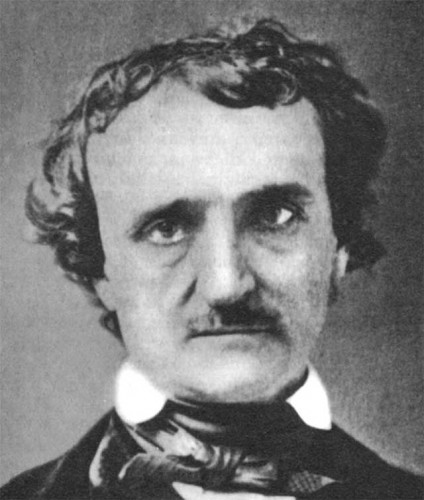

Gli incubi solitari di Edgar Allan Poe

Gli incubi solitari di Edgar Allan Poe

di Silvio Botto

Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/

«Nessuno scrittore del terrore – spiega l'autore e critico Francesco Lamendola - né americano, né europeo, ha potuto evitare di fare i conti con lui, di prendere posizione rispetto alla sua figura gigantesca». Infatti non è un caso che nel corso del Novecento le opere di Edgar Allan Poe siano state letteralmente saccheggiate da altri scrittori, da autori cinematografici (la prima trasposizione sul grande schermo, La caduta della casa Usher, è del 1928, ma ne seguiranno molte altre), da musicisti (Lou Reed, Iron Maiden e Alan Parsons Project), da soggettisti di fumetti e persino dai creatori della serie I Simpson, che hanno dedicato un miniepisodio televisivo al racconto “Il corvo”.

Per Edgar Allan Poe sono gli anni migliori. Ottiene buoni risultati nella sua carriera di giornalista e soprattutto comincia a pubblicare con un certo successo i romanzi e racconti che lo renderanno universalmente famoso. Fra il 1837 e 1838 scrive la “Storia di Arthur Gordon Pym”, un romanzo che secondo il critico Gianfranco De Turris prosegue e riprende un’antica tradizione narrativa (con riferimento ad autori come Coleridge, Swift, Cooper), nella quale sono presenti immagini che si ripetono varie volte: il viaggio per mare, la caduta nell’abisso, le tempeste ed i naufragi che colpiscono i protagonisti, la fame e la pratica del cannibalismo, l’esplorazione di terre sconosciute e il contatto con nuove genti indigene. Tutte queste immagini devono essere considerate anche come elementi di un duro itinerario iniziatico del protagonista che, attraversando l’esperienza del dolore, della morte e della resurrezione, assurge nel finale ad una più sublime e superiore dimensione dell’Essere.

Per Edgar Allan Poe sono gli anni migliori. Ottiene buoni risultati nella sua carriera di giornalista e soprattutto comincia a pubblicare con un certo successo i romanzi e racconti che lo renderanno universalmente famoso. Fra il 1837 e 1838 scrive la “Storia di Arthur Gordon Pym”, un romanzo che secondo il critico Gianfranco De Turris prosegue e riprende un’antica tradizione narrativa (con riferimento ad autori come Coleridge, Swift, Cooper), nella quale sono presenti immagini che si ripetono varie volte: il viaggio per mare, la caduta nell’abisso, le tempeste ed i naufragi che colpiscono i protagonisti, la fame e la pratica del cannibalismo, l’esplorazione di terre sconosciute e il contatto con nuove genti indigene. Tutte queste immagini devono essere considerate anche come elementi di un duro itinerario iniziatico del protagonista che, attraversando l’esperienza del dolore, della morte e della resurrezione, assurge nel finale ad una più sublime e superiore dimensione dell’Essere.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, poe, littérature, littérature américaine, lettres, letres américaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 octobre 2010

Italo Svevo

di Graziella Balestrieri

Fonte: Roberto Alfatti Appetiti (Blog) [scheda fonte]

"Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso". (M.Proust)

N.S.

N.S.

Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista.

Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista.

Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta.

Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta.

N.S

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, allemagne, autriche-hongrie, 20ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 octobre 2010

Olivier Bardolle - Petit traité des vertus réactionnaires

Présentation de l'éditeur

En Occident, depuis près d'un demi-siècle, les idées progressistes tiennent le haut du pavé. Il semblerait pourtant que l'on redécouvre aujourd'hui certaines vertus à la pensée réactionnaire. Ne serait-ce qu'une capacité de résistance certaine aux ravages de l'hypermodernité et aux bienfaits immodérés de la pensée unique. Sans tomber dans le manichéisme propre à l'époque, ce petit traité, particulièrement tonique, dénonce les fausses valeurs avec jubilation et poussera chacun, qu'il se prétende de droite ou de gauche, à réviser son catéchisme idéologique. C'est ainsi qu'Eric Naulleau, réputé de gauche, n'a pas hésité à préfacer ce texte en toute indépendance d'esprit. A lire sans modération

L'auteur

Olivier Bardolle, né en 1952, est un essayiste reconnu et un interlocuteur recherché (on l'a vu plusieurs fois dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais). Du Monologue implacable (Ramsay, 2003) à De la prolifération des homoncules sur le devenir de l'espèce (L'Esprit des Péninsules, 2008) ou à ce Petit traité des vertus réactionnaires, Olivier Bardolle tisse, dans la lignée de Philippe Muray (à qui ce dernier ouvrage est dédié), le portrait de l'hypermodernité avec sagacité, ironie, mordant et, ce qui n est pas encore interdit : érudition. Chacun de ses essais épingle la bien-pensance et les idées toutes faites de ses chers contemporains.

Olivier Bardolle, Petit traité des vertus réactionnaires, L'Editeur, 2010.

Commande possible sur Amazon.fr.

00:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, réflexions personnelles, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Jüngers Lieblingspsalm

Ernst Jüngers Lieblingspsalm

Der 26. September 1996 war ein bedeutender Tag – auch wenn dies die Öffentlichkeit erst mehr als ein Jahr später erfahren sollte. An diesem Tag wurde Ernst Jünger in die katholische Kirche aufgenommen. Beim Gottesdienst zu diesem Anlaß wurde nach Jüngers Wunsch der Psalm 73 gebetet, in dem er die oft verschlungenen Pfade seines Lebens widergespiegelt sah:

Der 26. September 1996 war ein bedeutender Tag – auch wenn dies die Öffentlichkeit erst mehr als ein Jahr später erfahren sollte. An diesem Tag wurde Ernst Jünger in die katholische Kirche aufgenommen. Beim Gottesdienst zu diesem Anlaß wurde nach Jüngers Wunsch der Psalm 73 gebetet, in dem er die oft verschlungenen Pfade seines Lebens widergespiegelt sah:

„Lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Ich aber – fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, daß es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. (…) Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen (…) Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. (…) Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld.

Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. (…) Da sann ich nach, um das zu begreifen; es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. (…) Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende. (…) Ich aber – Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden.“

„Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf“

Jünger konnte diesen Bibeltext auf seine lange religiöse Suche beziehen. Die Nationalsozialisten haben oftmals versucht, ihn für ihre Ideologie zu gewinnen und so wäre Jünger beinahe gestrauchelt. Doch Jünger erkannte ihre „bösen Pläne“ immer deutlicher, was schließlich 1933 zu seinem Ausschluss aus der Dichterakademie führte.

Wer vor dem Hintergrund der Biographie Ernst Jüngers den Psalm 73 liest, sieht vor seinem geistigen Auge Hermann Göring und Joseph Goebbels, wenn die Frevler beschrieben werden „sie sehen kaum aus ihren Augen vor Fett“ und „sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf.“

Wenn im Psalm von der Verbitterung des Herzens die Rede ist, denkt der Jünger-Freund unwillkürlich an die letzten Kriegsjahre in Paris, wo Jünger die „Pariser Tagebücher“ verfaßte, die später in seine „Strahlungen“ aufgenommen wurden.

Das Unsichtbare läßt sich für Jünger nur in Gleichnissen fassen

Doch der Psalm endet mit der Hinwendung zu Gott – ganz so wie das lange Leben Ernst Jüngers selbst. In seinem Alterswerk „Die Schere“ schreibt Jünger von der „Welt, die außerhalb unserer Erfahrung liegt.“ Er unterscheidet „zwischen dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren und dem Nicht-Vorhandenen.“ Dieses Unsichtbare läßt sich für Jünger nur in Gleichnissen fassen.

Daher schreibt er „Gott“ immer in Anführungszeichen. Seine Begründung: „Die Wirklichkeit des Göttlichen ist für mich unleugbar, aber sie ist auch schwer zu definieren und zu benennen.“ Wie seine Konversion zeigt, war er allerdings der Meinung, daß der katholische Glaube der unfassbaren göttlichen Wahrheit wohl am nächsten kommt.

00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 07 octobre 2010

Céline et L'Oréal

Céline et L’Oréal

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

Il a beaucoup été question, cet été, de l’affaire Bettancourt. Elle oppose, comme on sait, Liliane Bettencourt à sa fille, avec en outre des interférences avec le gouvernement français. Quel rapport avec Céline ? Le 17 février 1942, dans une lettre à Lucien Combelle, il eut des mots très vifs à l’égard du père de Liliane, Eugène Schueller (1881-1957) : « Votre Shoeller [sic] avec toutes ses pitreries me semble bien youtre. Il ne parle jamais des juifs dans ses livres. Il paraît que son conseil d’administration recèle de forts puissants youtres, anglais et américains. » C’est que deux jours auparavant, dans son journal Révolution nationale, Combelle avait publié un grand article d’Eugène Schueller sur « Le salaire proportionnel ». Dans une société libérée du capitalisme libéral et des syndicats, qu’il appelait de ses vœux, les ouvriers eussent touché un triple salaire : un salaire d’activité, un salaire familial calculé en fonction de leur nombre d’enfants, et un salaire de productivité. Schueller avait déjà traité ce thème dans son livre, La Révolution de l’économie, paru l’année précédente et que l’auteur des Beaux draps avait certainement lu. Si Céline se méfiait de Schueller, c’est parce qu’il participait à la direction du RNP de Marcel Déat. Lequel était également suspect aux yeux de Céline en raison de ses liens avec la franc-maçonnerie et de son appartenance au monde parlementaire de la IIIe République que l’écrivain n’avait guère en haute estime. Coïncidence : en exil, Céline sympathisera avec le représentant de L’Oréal au Danemark, Georges Sales, et sa jeune épouse. « Ma compatriote, la petite bretonne... » dira d’elle Céline (1).

Il a beaucoup été question, cet été, de l’affaire Bettancourt. Elle oppose, comme on sait, Liliane Bettencourt à sa fille, avec en outre des interférences avec le gouvernement français. Quel rapport avec Céline ? Le 17 février 1942, dans une lettre à Lucien Combelle, il eut des mots très vifs à l’égard du père de Liliane, Eugène Schueller (1881-1957) : « Votre Shoeller [sic] avec toutes ses pitreries me semble bien youtre. Il ne parle jamais des juifs dans ses livres. Il paraît que son conseil d’administration recèle de forts puissants youtres, anglais et américains. » C’est que deux jours auparavant, dans son journal Révolution nationale, Combelle avait publié un grand article d’Eugène Schueller sur « Le salaire proportionnel ». Dans une société libérée du capitalisme libéral et des syndicats, qu’il appelait de ses vœux, les ouvriers eussent touché un triple salaire : un salaire d’activité, un salaire familial calculé en fonction de leur nombre d’enfants, et un salaire de productivité. Schueller avait déjà traité ce thème dans son livre, La Révolution de l’économie, paru l’année précédente et que l’auteur des Beaux draps avait certainement lu. Si Céline se méfiait de Schueller, c’est parce qu’il participait à la direction du RNP de Marcel Déat. Lequel était également suspect aux yeux de Céline en raison de ses liens avec la franc-maçonnerie et de son appartenance au monde parlementaire de la IIIe République que l’écrivain n’avait guère en haute estime. Coïncidence : en exil, Céline sympathisera avec le représentant de L’Oréal au Danemark, Georges Sales, et sa jeune épouse. « Ma compatriote, la petite bretonne... » dira d’elle Céline (1).Qui était Eugène Schueller ? Ce chimiste génial mit au point les premières teintures capillaires de synthèse puis créa en 1909 la Société française de teintures inoffensives pour cheveux, futur L’Oréal. Devenu riche, le père de Liliane Bettencourt finança la fameuse Cagoule dans les années trente. C’est après la victoire du Front populaire que Schueller s’intéressa au mouvement nationaliste et devint l’intime d’Eugène Deloncle, l’un des chefs cagoulards. Avec ce dernier, Jean Fontenoy et Jacques Dursort, il fonda en octobre 1940 le Mouvement Social-Révolutionnaire (MSR) qui fit long feu. Les réunions de la direction du MSR se tenaient au siège de L’Oréal (14, rue Royale à Paris) (2). L’année suivante, il devint le président de la Commission des Affaires Économiques du RNP. Après la guerre, nombreux seront ceux qui, soit épurés, soit ayant appartenu au mouvement cagoulard, se verront embauchés chez L’Oréal. Dont Pierre Monnier qui fit toute sa carrière dans ce groupe à partir des années 50. À propos de Schueller, Céline, qui l’avait rencontré avant guerre chez Denoël, lui dira : « Il était aussi intelligent et intuitif que vous le dites, et bien entendu paranoïaque !... ». À l’Oréal, Monnier eut comme patron François Dalle (1918-2005) auquel l’homme d’affaires Jean Frydman reprocha publiquement – mais en 1995 seulement – d’avoir fait de l’entreprise un refuge d’anciens cagoulards et de collaborateurs.

André Bettencourt (1919-2007) ne fut pas davantage exempt de reproches. On lui fit grief des articles parus dans La Terre française (dont il assurait la direction) qui soutenaient activement la Révolution Nationale. Et qui étaient parfois franchement antisémites. Ensuite, l’histoire de L’Oréal est intimement liée à celle de la IVe et de la Ve République. Si Bettencourt fut plusieurs fois ministre, ce fut aussi le cas de son ami de jeunesse (qui témoigna à la Libération en faveur d’Eugène Schueller) : un certain François Mitterrand, beau-frère d’une nièce de Deloncle. Et l’on sait qu’il dirigea pendant deux ans Votre beauté, mensuel du groupe L’Oréal. On imagine les commentaires sarcastiques que toute cette histoire inspirerait aujourd’hui à Céline !

Marc LAUDELOUT

1. Pierre Monnier, Ferdinand furieux, L’Age d’homme, 1979, p. 14.

2. Schueller faisait partie du Comité exécutif du MSR, présidait et dirigeait « toutes les Commissions techniques et Comités d’études » du mouvement (Révolution Nationale, n° 3, 26 octobre 1941).

Pour plus de détails, voir l’article de Bruno Abescat, « Les secrets de la première fortune de France », L’Express, 30 novembre 2000 (disponible sur http://www.lexpress.fr).

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 octobre 2010

Dichtersoldat und Künder neuen Lebens

Archives - 2003

Dichtersoldat und Künder neuen Lebens

Vor 65 Jahren starb der aristokratische Nationalist Gabriele D’Annunzio

Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.

Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.

Seit dem 18. Januar 1919 tagte die Pariser Friedenskonferenz unter dem Vorsitz des französischen Deutschenhassers Clemenceau und beriet über das Schicksal der Mittelmächte. Als die Sieger des Weltkrieges am 28. Juni 1919 unter der Drohung einer vollständigen militärischen Besetzung des Reiches und der Aufrechterhaltung der Hungerblockade die deutsche Unterzeichnung des Versailler Vertrages erzwangen, war die Empörung des gedemütigten deutschen Volkes über alle Parteigrenzen hinweg groß. Mit eiserner Hand zeichneten die Mitglieder des »Rates der Vier« völlig willkürlich eine neue Staatenkarte Nachkriegseuropas, die die Volkstumsgrenzen vielfach mißachtete. So sprach man Italien, das im Mai 1915 Österreich den Krieg erklärt hatte, völkerrechtswidrig den Süden Tirols zu.

Obwohl der italienische Regierungschef Orlando dem Vierer-Gremium der Sieger angehörte und eine reiche Kriegsbeute zulasten Deutsch-Österreichs aushandelte, fühlte man sich in Italien um den gerechten Lohn des Krieges betrogen. Der Tradition des sogenannten Irredentismus folgend, der italienische »Heimaterde« an das Mutterland anzuschließen gedachte, warf man auch begehrliche Blicke auf die gegenüberliegende Adriaküste.

So entbrannte zwischen Italien und dem künstlich geschaffenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 1919 ein politischer Streit um die in der Nähe Triests liegende Grenz- und Hafenstadt Fiume, das heutige Rijeka. In den Versailler Verhandlungsrunden beschloß man die Entsendung einer alliierten Truppe in die strittige und gemischt-ethnische Stadt. Nun sollte die geschichtliche Stunde des Gabriele D’Annunzio schlagen.

An der Spitze mehrerer hundert Soldaten der italienischen Sturmtruppen, der Arditi, rückte der weltbekannte Dichter und italienische Kriegsheld widerstandslos in die Adriastadt ein. In seiner ersten Rede verkündete er »die Heimkehr Fiumes, das in der tollen und niedrigen Welt der Verworfenheit die einzige Wahrheit, die einzige Liebe, das strahlende Flammenzeichen des italienischen Widerstandes ist.«

Was sich in den nächsten fünfzehn Monaten in dieser Stadt des nietzscheanischen Lebens abspielte, kann politische Romantiker und revolutionäre Enthusiasten noch heute in Begeisterung versetzen. Es war ein die Sinne betörender Reigen aus nationalistischen Reden und Festen, aus Liebe, Rausch und Gesang, aus klirrenden Waffen, wehenden Fahnen und schwarzen Uniformen. In einem Brief fing D’Annunzio diese wohl einmalige Atmosphäre ein: »Gestern abend habe ich eine große Rede gehalten, mitten im brennenden Delirium. Du kannst dir dieses merkwürdige Leben in Fiume nicht vorstellen, wir verbringen die Nächte mit coup de mains, wie Diebe und Piraten.«

Antibürgerliches Traumreich

Die gewöhnlichen Gesetze der Politik waren außer Kraft gesetzt; das Leben spielte sich in einem Traumreich ab. Der Historiker Ernst Nolte bemerkte dazu: »All das war sehr viel mehr als das gigantische Theater eines genialen Regisseurs. Es waren nicht zuletzt englische Gäste, die vom Charme des Kommandanten bezaubert und von dem staatlichen Gegenbild zur alltäglichen Nüchternheit der bürgerlichen Gesellschaft hingerissen waren.«

Neben D’Annunzio prägten vor allem die schwarzuniformierten italienischen Elitesoldaten, die Arditi, das Leben der Stadt. Im Weltkrieg für die gefährlichsten Unternehmen eingesetzt, lebten sie die Nietzsche-Forderung: Lebe gefährlich! Stirb stolz! Ihr Lied, die »Giovinezza«, wurde später die Hymne des italienischen Faschismus; ihr weißer Totenkopf auf schwarzem Hemd symbolisierte die Macht über Leben und Tod. Mit kurzen, glühenden Worten schrieb D’Annunzio:

»Bei den Arditi. Gegen Abend. Das wahre Feuer. Die Rede, die gierigen Gesichter – Die Rasse aus Flammen. Die Chöre – die offenen, klangvollen Lippen – Die Blumen, der Lorbeer. Der Ausgang. Die Dolche nackt in der Faust. Eine ,Grandezza‘, die ganz römisch ist. Alle Dolche hoch. Die Rufe. Der begeisterte Lauf der Kohorte. Das Fleisch auf Holzglut gebraten. Die auflodernde Flamme brennt im Gesicht – Das Delirium des Mutes. Rom: das Ziel!«

Der dichtende Volkstribun schmetterte vom Balkon des Gouverneurspalastes seine mitreißenden Reden und versetzte die Menge in Zustände der Ekstase. D’Annunzio feierte sich, die Jugend, das Leben und das Vaterland. Wenn der »Comandante« die Frage »Wem gehört Italien?« in die Menge seiner Landsleute schleuderte, donnerte es ein »Uns!« zurück. Für den alternden Kriegsheld war Fiume mehr als ein Jungbrunnen, es war die glutvolle Revolte gegen eine rationale, materialistische Bürgerwelt: »Hier bin ich, ecce Homo (…). Ich bitte nur um das Recht, Bürger der Stadt des Lebens zu sein. In dieser närrischen und feigen Welt ist heute Fiume ein Zeichen der Freiheit.«

Fiume wurde mit den Monaten aber auch Zeichen der Dekadenz: Vielfältige sexuelle Ausschweifungen prägten das Nachtleben, Drogen machten die Runde und die zahlreichen Fest- lichkeiten und Kulturveranstaltungen zerrütteten die Stadtfinanzen. Um die Anflüge von nationaler Anarchie einzudämmen und dem gemeinschaftlichen Leben wieder eine feste Form zu geben, erließ der Comandante im August 1920 eine neue Verfassung, die Carta del Canaro, die nationalistische, syndikalistische und aristokratische Elemente in sich vereinigte. Dieser Neuordnung sollte aber keine lange Dauer beschieden sein.

Nachdem sich Rom und Belgrad über den zukünftigen Status von Fiume als »Freistaat« geeinigt hatten, wurde der D’Annunzio zum Verlassen der Stadt aufgefordert. Als er dieser Forderung nicht nachkam, eröffnete das italienische Schlachtschiff »Andrea Doria« Ende Dezember 1920 das Feuer auf die Stadt, dem fast 40 Arditi zum Opfer fielen. Auf diese Weise endete das römische »Gesamtkunstwerk« Fiume. In einer letzten Rede verabschiedete sich D’Annunzio von der Adriaperle mit den Worten: »Wir werfen heute nacht den Trauerruf ,Alala‘ über die ermordete Stadt.«

Ästhetisierung der Politik

Was von dieser Nachkriegsepisode aber blieb, war der dort kreierte »faschistische Stil«, der für die nationalistischen Massenbewegungen bis 1945 bestimmend blieb. Sein Erfolgsgeheimnis war die Ästhetisierung der Politik und nicht die Politisierung der Kunst, wie sie die Kommunisten betrieben.

Das Fiume-Abenteuer mit seinem ungezügelten Leben, den Selbstinszenierungsmöglichkeiten und dem Ausleben eines heroischen Ästhetizismus war dem 1863 als Sohn eines Bürgermeisters geborenen Gabriele auf den Leib geschnitten. Von Eltern und Schwestern umhätschelt und von den Musen geküßt, entwickelte er früh ein außerordentliches Selbstbewußtsein: »Ich bin sechzehn Jahre alt und schon spüre ich in der Seele und im Geist das erste Feuer jener Jugend erglühen, die naht: in meinem Herzen ist tief eingeprägt ein maßloser Wunsch nach Wissen und Ruhm, welcher oft über mich mit einer düsteren und quälenden Melancholie herfällt und mich zum Weinen zwingt: ich dulde kein Joch.«

Schnell machte er sich in Künstlerkreisen einen Namen und lebte seinen heidnischen Schönheits- und Sinnenkult in vollen Zügen aus. Er liebte extravagante Kleidung, Luxus in jeder Form und vor allem die Frauen, denen er in notorischer Untreue verfallen war. Seine großen Bücher »Lust« (1889), »Der Triumph des Todes« (1894) und »Feuer« (1900) drehen sich alle um stürmische Liebschaften und harsche Enttäuschungen großer Ästheten. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erreichte der Dichter bereits den Zenit seines künstlerischen Schaffens. Als der extrovertierte Dandy 1910 wieder einmal in eine finanzielle Krise geriet, siedelte er nach Frankreich über, wo sein politisches Bewußtsein und sein Draufgängertum reifte. Als 1914 der Weltkrieg ausbrach, forderte D’Annunzio den Kriegseintritt Italiens: »Ich hoffe, daß wir in zwei Wochen Österreich den Krieg erklären. Das wäre für mich eine freudige und schöne Gelegenheit, um in die Heimat zurückkehren zu können.«

Als Italien dem deutschen Verbündeten 1915 den Krieg erklärte, wofür auch der damalige Sozialist Benito Mussolini kräftig getrommelt hatte, meldete sich der 52-jährige D’Annunzio freiwillig an die Front. Schnell erwarb er sich legendären Kriegsruhm. Noch nachdem er bei einer Flugzeuglandung ein Auge verloren hatte, steuerte er 1918 ein Flugzeug bis nach Wien, wo er anti-österreichische Flugblätter abwarf und nach der Überlieferung über dem Parlamentsgebäude einen Topf mit Exkrementen entleerte. Zugegebermaßen ein origineller Ausdruck seiner Parlaments- und Habsburgerverachtung.

Das Ende des Krieges und damit der Steigerung aller Lebenskräfte im Waffengang entließ ihn wieder in das fade Leben der westlichen Gesellschaft. »Was soll ich mit dem Frieden anfangen?«, fragte er sich. Doch dann rief ihn Fiume!

D’Annunzios Verhältnis zum seit 1922 regierenden Faschismus war distanzierter als man vielleicht annehmen möchte. Als Mussolini nach dem Tode des Dichtersoldaten vor 65 Jahren dessen Anwesen besuchte und mit ihm Zwiesprache hielt, sagte er: »Nein, Comandante, du bist nicht tot, und du wirst niemals sterben, solange es, eingepflanzt inmitten des Mittelmeeres, eine Halbinsel gibt, die man Italien nennt«

Als Repräsentant eines elitären deutschen Nationalismus wäre Gabriele D’Annunzio mit seinen schweren Anflügen von Dekadenz undenkbar gewesen. Georg L. Mosse stellt deutlich den Unterschied des italienischen »Fascho-Dandys« etwa zum deutschen Dichterkreis um Stefan George und dessen Ideal der Reinheit und Zucht heraus:

»Sie hätten jedwede Bezichtigung der Dekadenz von sich gewiesen, und wirklich hätten die ihnen eigene Harmonie der Form, die Klarheit des Ausdrucks und die Ergebenheit gegenüber dem nationalen Anliegen keinen Platz in der Dekadenzbewegung gefunden. Gabriele D’Annunzios mystische Ekstasen, seine erotische Hemmungslosigkeit waren ihnen fremd. Sein überbordender italienischer Nationalismus steht im Gegensatz zu ihrem ernsthaften und eindringlichen Versuch, das wahre Deutschland zu enthüllen.«

Jürgen W. Gansel

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, d'annunzio, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 octobre 2010

Dos Passos, questo sconosciuto

di Marco Iacona

Fonte: Linea Quotidiano [scheda fonte]

Lost generation. La “generazione perduta”, per chi non lo sapesse, è un gruppo di scrittori americani giunti in Europa nella prima parte del Novecento e del quale fanno parte Ernest Hemingway, Ezra Pound e Francis Scott Fitzgerald; tre riferimenti essenziali per i contestatori non solo stelle-e-strisce che verranno dopo, compresa l’arcinota Beat generation di Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Entrambe le “generazioni” rappresentano quell’America che ci piace, capace di rappresentare con sincerità fatti e personaggi, di autorappresentarsi (contemporaneamente) con afflitta “gagliardia” o affilata confidenza; ma senza trascurare sogni e aspirazioni seppur camuffati da rigide e fredde disillusioni… un atteggiamento pienamente anticonformista, (chi più di loro?), riconoscibile a fatica (con una prosa particolarmente schietta, curata o meno), che affascinerà intellettuali e narratori italiani fino ai nostri giorni. Due nomi su tutti: Italo Calvino e Cesare Pavese. Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

Del gruppo di contestatori d’inizio Novecento, fra i primi peraltro a toccare con mano le degenerazioni della società del nuovo secolo (guerra compresa, ovviamente), è parte integrante anche John Dos Passos del quale vogliamo ricordare in queste pagine i quarant’anni dalla morte (28 settembre 1970). Come definirlo innanzitutto? Come definire quell’intellettuale e scrittore che nei primi anni Sessanta venne in Italia invitato da Giano Accame per partecipare agli “Incontri romani della cultura” grazie anche all’organizzazione del “Centro di vita italiano” di Ernesto De Marzio, e insieme a lui Gabriele Marcel, Michel Déon, Odysseus Elytis (futuro premio Nobel) e James Burnham? Anarchico sicuramente, anarchico nella misura in cui Dos Passos, da un punto di vista politico, fu definitivamente poco etichettabile. Di “destra” nel secondo dopoguerra (anche con posizioni maccartiste), e di “sinistra” filocomunista negli anni precedenti, i Venti e i Trenta (ricordiamo l’impegno civile, il rifiuto dell’evento bellico e la collaborazione alla rivista “New Masses”), anni nei quali si registra – dicono i critici – un apparentamento quasi “perfetto” fra impegno politico, temi e forme sperimentali dell’attività dell’ex studente di Harvard. In anni diciamo così “intermedi” (quasi simbolicamente, fra le due posizioni) il nostro venne anche catturato dalle prospettive del “New Deal” americano. Dos Passos può essere considerato allora un anticipatore ideale e pratico (fece volontariato, fra le altre istituzioni, presso la Croce Rossa), dell’intellettuale mai fermo su posizioni rigide, capace di “riposizionarsi”, e pronto a sfidare le (immancabili) vestali dell’ortodossia politica. Sovente le “peregrinazioni” politiche coincideranno con le fortune o le sfortune del romanziere, abilmente decretate dalla critica internazionale.

Dos Passos, e questo lo rese diverso da buona parte degli scrittori della sua generazione, amava anche “volare basso”, fondendo i grandi ideali (chi mai non ne ebbe?) a pagine di critica ordinaria e di schietto giornalismo; scrisse pagine seducenti sui grandi miti del cinema (miti pop, ma allora quasi nessuno lo sapeva), James Dean e Rodolfo Valentino che vide morire l’uno dopo l’altro, confermandosi in questo settore uno scrittore senza molte “regole”, se non la propria volontà e il proprio gusto. Ma anarchico o difensore degli anarchici il nostro lo fu soprattutto in relazione alle vicende legate ai due anarchici italiani in terra americana, vale a dire Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, sfortunati protagonisti di una storia mai dimenticata. Nel 1926, un anno prima della loro condanna a morte (erano anarchici ma non comunisti), l’uno operaio l’altro pescivendolo, Dos Passos dava alle stampe e per conto di un “Comitato di difesa” per i due italiani detenuti dal 1921 Facing the Chair, un libro nel quale da perfetto libertario biasimava il comportamento dei giudici americani vittime, a suo dire, di pregiudizi politici. In quel periodo, con largo anticipo rispetto alla “caccia alle streghe” del prossimo dopoguerra, in America si viveva infatti un clima repressivo rivolto alla cosiddetta sovversione politica. A farne le spese, fra gli altri, i due anarchici italiani emigrati nel 1908 e accusati di rapina e duplice omicidio benché già scagionati da un testimone. Con Dos Passos altri intellettuali illuminati si schiereranno dalla parte degli italiani “Nick” e “Bart”: da Bertrand Russel a Dorothy Parker, da G. B. Shaw a H. G. Wells. Tutto inutile, naturalmente. Fra le proteste generali i due verranno uccisi tramite sedia elettrica nell’agosto del 1927. Successivamente riabilitati (cinquant’anni dopo!) ma penosamente sacrificati sull’“altare della fermezza” di un’America oppressiva e giustizialista, un’America violenta che a, questo punto, non poteva essere per lo scrittore libertario nato a Chicago nel 1896.

Malgrado la ricca biografia, e malgrado il sentimento di apertura verso un mondo che dal secondo decennio del Novecento offriva più canali di comunicazione (soprattutto: il cinema di Eisenstein, la radio e il teatro sperimentale), Dos Passos è un autore oggi poco conosciuto ad eccezione - forse - di due volumi Manhattan Transfer del 1925 e Il 42° parallelo del 1930. In molti, da tempo, hanno dimenticato gli attestati di stima ricevuti (da J. Paul Sartre nel 1947, per esempio: «considero Dos Passos il più grande degli scrittori del nostro tempo»), ma hanno dimenticato, soprattutto, i suoi libri della fase giovanile e quelli dell’ultimo periodo. I primi sono tout court lo specchio di un’epoca il cui “superamento” condurrà l’autore ad abbracciare quelle posizioni radicali che i più conoscono; le posizioni che negli anni hanno affascinato la critica di sinistra, per intenderci... Come per esempio il “libro di guerra” One Man’s Initiation, interessante in proiezione di una crescita “ideale” di Dos Passos (con timbri espressionisti alla maniera di Ernst Jünger, ma assai diverso per ragioni e architetture), e non del tutto differente dalla copiosa narrativa di guerra che conquisterà i mercati occidentali dagli anni Venti in poi, o come Three Soldiers (1921), che si può considerare un romanzo di “tradizione” decadentista, pessimista, diretto a rivelare i tremendi meccanismi di una società moderna attraverso l’esperienza della guerra.

Ma le capacità di narratore-plurale di Dos Passos (qui sì, anticipatore di quella postmodernità che ama rilegare in capitoli unici le fonti che giungono dagli angoli diversi dello scibile), emergono all’interno del romanzo-denuncia sulla condizione del mondo investito dal progresso tecnologico (Manhattan Transfer). Accanto alla denuncia di un’epoca ove hanno preso il sopravvento le divinità malvagie del macchinismo («le turbine, i motori a scoppio e la dinamite … sono le nostre divinità crudeli e vendicative…»), in questo periodo, in Dos Passos, è possibile reperire una quantità importante di citazioni capaci di posizionare l’autore al crocevia di due percorsi essenziali della letteratura mondiale: fra i più classici come Mark Twain alle avanguardie europee e prim’ancora a Walt Whitman inteso alla maniera radicale. Qui la “sociologia” di Dos Passos ci mostra con linguaggio contemporaneo quel grigio mondo, ancora una volta: a lui contemporaneo, che autori anche molto diversi (si pensi a Chaplin o a Garcia Lorca) ci hanno rivelano nelle pieghe più comiche o sentimentali. Norman Mailer e William Burroughs terranno conto, e tanto, delle sue lezione narrative.

Dos Passos possiede la “fortuna” di trovarsi a raccontare un periodo storico che rappresenta l’alfa della nostra epoca, credendo inoltre di scorgerne, da “buon radicale” militante, “sperimentatore” e “proletario d’elezione” (ma borghese d’estrazione) anche l’inevitabile omega. È questo che affascina i militanti d’ogni “estrazione”. I suoi lavori degli anni Trenta (la ben nota trilogia U.S.A formata dal 42° parallelo, 1919 e Un mucchio di quattrini), rappresentano il punto di massimo impegno “guerrigliero”, si tratta di affreschi complessi di vita americana (con apoteosi del collettivismo), composti con tecniche sperimentali di “finto” realismo. Ma è in codesti stessi capitoli che si consuma anche politicamente il ribellismo anticapitalistico “a sinistra” di Dos Passos. Resosi finalmente conto dell’incolmabile iato esistente fra idea e prassi comunista, già a metà degli anni Trenta lo scrittore cercherà di indirizzare le sue attitudini libertarie verso sponde liberali di “destra”. Era ora… È questo il periodo (c’era da aspettarselo dopotutto), nel quale tutti parleranno di “crisi”, “declino”, eccetera. È questo il periodo (mancheranno ancora più di trent’anni dalla morte!) nel quale Dos Passos comincia a essere un grande dimenticato (“perduto” di nome e adesso anche di fatto). Eppure l’autore di saggi e testi teatrali e di oltre quaranta romanzi (alcuni dei quali, i più famosi e già citati, tradotti da Pavese), continuerà il proprio lavoro fino alla morte, pubblicando fra gli altri un’altra trilogia di vita americana, District of Columbia, una storia degli avi portoghesi, saggi su Jefferson, diari ed epistolari. A nulla servirà la sua indignazione (a parte la dimensione collettiva e militante, resta il tema del pericolo corso dall’individuo nel mondo contemporaneo). A nulla serviranno (anzi!) gli attestati di stima degli intellettuali anticonformisti di “destra”. A quarant’anni dalla morte cos’altro possiamo aggiungere allora, rispetto alla circostanza che Dos Passos sia ancora un autore quasi tutto da scoprire?

00:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, littérature américaine, lettres américaines, etats-unis, dos passos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Le Héros" de Baltasar Gracian

« LE HÉROS », de Baltasar GRACIÁN

Traduit de l’espagnol, préfacé et annoté par Catherine VASSEUR

Par Pierre Marcowich

Ex: http://www.oswald-spengler-le-retour.net/

C’est en acquérant le sens de l’honneur qu l’on parvient à réussir. Telle est la thèse de l’auteur. L’honneur ! C’est donc bien un Espagnol qui a écrit ce livre. On peut comprendre son entreprise, si l’on sait que Baltasar GRACIÁN fut, en 1644, l’aumônier militaire des troupes espagnoles qui battirent près de la ville de LÉRIDA les troupes françaises qui tentaient de s’emparer de la CATALOGNE pour le compte du Roi de France, LOUIS XIV, âgé de 6 ans, le Cardinal MAZARIN exerçant la réalité pouvoir. On dit qu’il y fit preuve d’une grande bravoure. L’auteur nous propose de pratiquer toutes les vertus de l’honneur dans la vie mondaine pour parvenir au succès. Cependant, Baltasar GRACIÁN ne semble pas trop croire à l’efficacité absolue de sa recette, puisqu’à la fin du livre, le lecteur apprend que le « héros » est finalement banni, ostracisé par la société, parce que, peut-être, les hommes du commun ne peuvent pas le comprendre. Mais le bannissement inéluctable du « héros » de Baltasar GRACIÁN, qui, plus tard, va récidiver avec un autre ouvrage (EL CRITICON en 1651), est peut-être aussi le pressentiment de l’incompréhension sévère qu’il allait rencontrer, de la part de ses supérieurs de l’Ordre des Jésuites, soucieux de ne pas donner prise aux critiques des jansénistes qui tenaient alors le haut du pavé « médiatique ». Pour exposer les qualités de son Héros, tel qu’il l’envisage, Baltasar GRACIÁN prend pour exemples des héros incontestables que l’Histoire a reconnus et dont il fait ressortir les qualités de chacun que le héros doit adopter. Tout au long de l’ouvrage, Baltasar GRACIÁN fait défiler tout de son ouvrages des héros, tels que TIBÈRE, LOUIS XI, ISABELLE LA CATHOLIQUE, le Roi SALOMON, ALEXANDRE, CÉSAR, CHARLES VII (« le roi de Bourges »), le GRAND TURC, PHILIPPE II (d’Espagne), et bien d’autres encore. Voici, succinctement exposées, les principales règles qu’il nous propose : 1) ne jamais dévoiler toutes les ressources dont on dispose ; 2) dissimuler sa sensibilité ; 3) faire preuve d’intelligence ; 4) montrer de la grandeur dans ses actes ; 5) disposer d’un goût en conformité avec son rang ; 6) ne jamais se trouver le second dans son art ; 7) être le meilleur avec excellence ; 8) être réaliste dans ses engagements ; 9) rechercher l’emploi où l’on se trouvera le meilleur ; 10) évaluer sa chance (fortune) et celle de ses adversaires ; et ainsi de suite. Les qualités sont présentées en gradation, chacune par rapport à la précédente, jusqu’à la 17ème qualité, le « bouquet final », par laquelle il est exigé que le héros doit pratiquer une sorte d’émulation avec les héros du passé. Ce sont donc 17 qualités que le héros doit cumulativement posséder. On est droit de se demander pourquoi de si grands efforts, quasi surhumains, alors que le héros va finir banni, ostracisé par son entourage, tel un moderne ALCIBIADE, dont Baltasar GRACIÁN évoque formellement la figure. (2)  Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants.

Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants.  Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :

Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :

« Car la sagesse, la puissance, le courage, la sainteté, les terres inconnues ont déjà été conquis par ceux qu’il cite en exemple. Le héros de Baltasar GRACIÁN est l’héritier d’un monde qui n’est plus à conquérir. Aussi lui reste-t-il à se conquérir soi-même. » (3) (souligné par P.M.)

00:10 Publié dans Littérature, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, espagne, 17ème siècle, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 octobre 2010

Le Bulletin célinien n°323 (oct. 2010)

Le Bulletin célinien n°323 - Octobre 2010

Au sommaire du Bulletin célinien n°323 d'octobre 2010:

Au sommaire du Bulletin célinien n°323 d'octobre 2010:Marc Laudelout : Bloc-notes

M. L. : Les souvenirs de Naud et Tixier

David Alliot : Céline et ses juges

Thierry Bouclier : La défense de Tixier-Vignancour

André Brissaud : Louis-Ferdinand Céline est amnistié (1951)

Éric Mazet et Pierre Pécastaing : Naud le temporisateur

M. L. : L’accueil critique de « Bagatelles pour un massacre »

G. P. : Le paysage urbain crépusculaire dans « Voyage au bout de la nuit » et « Mort à crédit » (II)

M. L. : Céline et les châtaignes grillées

Le numéro 6 euros à :

Le Bulletin célinien

B. P. 70

B 1000 Bruxelles 22

Le Bulletin célinien n°323 - Bloc-notes

Louis-Daniel Hirsch fut le directeur commercial des éditions Gallimard de 1922 à 1974. « Hirsch, ses amis, les cocos, Sartre, etc... » (1). Dixit Céline dans un bel amalgame. En exil, il est plus incisif : « C’est Hirsch qui commande la NRF comme Mayer commande la justice. Le reste est blabla (2). ». Vieilles obsessions… Mais il faut prendre garde à ne pas se laisser abuser par un être plus ambivalent que le laissent supposer ses ultimes invectives.

Louis-Daniel Hirsch fut le directeur commercial des éditions Gallimard de 1922 à 1974. « Hirsch, ses amis, les cocos, Sartre, etc... » (1). Dixit Céline dans un bel amalgame. En exil, il est plus incisif : « C’est Hirsch qui commande la NRF comme Mayer commande la justice. Le reste est blabla (2). ». Vieilles obsessions… Mais il faut prendre garde à ne pas se laisser abuser par un être plus ambivalent que le laissent supposer ses ultimes invectives.C’est le piège dans lequel est tombé Mikaël Hirsch, petit-fils du précédent, qui signe un roman dans lequel Céline tient une grande place (3). Le personnage central est Gérard Cohen qui se définit « demi-juif ». Jeune coursier des éditions Gallimard dans les années cinquante, il se rend fréquemment à Meudon pour y apporter le courrier mais se garde bien de révéler son identité. Crédible. Ce qui l’est moins, c’est que, dès la première rencontre, Céline l’appelle « mon p’tit Gérard » (!). Vétille…

Pour le reste, c’est un Céline conforme à sa légende noire qui est imaginé par l’auteur : « J’étais tout ce qu’il haïssait profondément. (…) Eût-il su qui j’étais, son attitude aurait certainement changé du tout au tout. » Voire... Mikaël Hirsch serait sans doute bien étonné d’apprendre qu’à la même époque, Céline sympathisait avec un militant sioniste, ancien agent du groupe terroriste Stern qui avait lutté contre la colonisation britannique en Palestine. Voici son témoignage : « Quand la presse israélienne, à l’époque, eut vent de ma correspondance avec Céline, elle m’a attaqué de façon absolument ignoble. Ce qui ne m’a pas empêché de rencontrer Céline à deux reprises chez lui, à Meudon. Nous avons évoqué bien entendu la question juive. À sa demande pressante, je lui ai décrit l’aventure des premiers colons socialistes qui rêvaient d’une société nouvelle et s’étaient acharnés, dans des conditions impossibles, à défricher des marais, à fertiliser des déserts. “Je dois vous dire que j’admire profondément ces gens-là”, me disait-il, et je savais qu’il était sincère, qu’il avait une très grande considération pour l’État d’Israël (4) ». Singulier contraste avec l’antisémitisme rabique attaché à la figure de Céline jusque dans les dernières années de sa vie. Ainsi récolte-t-on ce que l’on a semé…

L’antisémitisme est chez lui l’arbre qui cache la forêt : un profond attachement à la sauvegarde de la race. À un autre admirateur juif, il écrivait : « Il est temps que l’on mette un terme à l’antisémitisme par principe, par raison d’idiotie fondamentale, l’antisémitisme ne veut plus rien dire — On reviendra sans doute au racisme, mais plus tard et avec les juifs — et sans doute sous la direction des juifs, s’ils ne sont point trop aveulis, avilis, abrutis. » Et dans une lettre ultérieure : « ...Les juifs sont précisément les premiers et les plus tenaces racistes du monde. Il faut créer un nouveau racisme sur des bases biologiques, les éléments existent (5). »

Ceci nous éloigne assurément de la figure convenue de l’ermite de Meudon décrite par Mikaël Hirsch. Dommage car, dans un roman évoquant le Céline des dernières années, il y avait là un thème qu’il eût été intéressant d’esquisser. Cette simplification n’enlève rien au talent de l’auteur. Le constat vaut pour le style et cette manière de transcender ses obsessions et sa fascination mêlée de répulsion pour un écrivain de génie.

Marc LAUDELOUT

1. Lettre à Gaston Gallimard, 8 décembre 1954 in Lettres à la N.R.F., 1931-1961, Gallimard, 1991, p. 264.

2. Lettre à Pierre Monnier, 12 mai 1950 in P. Monnier, Ferdinand furieux, L’Age d’homme, 1979, p. 133.

3. Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010.

4. Éric Mazet, « Quatorze lettres à Jacques Ovadia » in L’Année Céline 1991, Du Lérot / Imec, 1992, pp. 55-66.

5. Lettres à Milton Hindus des 14 juin et 10 août 1947 in M. Hindus, L.-F. Céline tel que je l’ai vu, L’Herne, 1969, pp. 148 et 161.

14:16 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, céline, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 septembre 2010

Louis-Ferdinand Céline - An Anarcho-Nationalist

Louis-Ferdinand Céline

An Anarcho-Nationalist

Ex: http://www.counter-currents.com/

In his imaginary self-portrayal, the French novelist Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) would be the first one to reject the assigned label of anarcho-nationalism. For that matter he would reject any outsider’s label whatsoever regarding his prose and his personality. He was an anticommunist, but also an anti-liberal. He was an anti-Semite but also an anti-Christian. He despised the Left and the Right. He rejected all dogmas and all beliefs, and worse, he submitted all academic standards and value systems to brutal derision. Briefly, Céline defies any scholarly or civic categorization. As a classy trademark of the French literary life, he is still considered the finest French author of modernity—despite the fact that his literary opus rejects any academic classification. Even though his novels are part and parcel of the obligatory literature in the French high school syllabus and even though he has been the subject of dozens of doctoral dissertations, let alone thousands of polemics denouncing him as the most virulent Jew-baiting pamphleteer of the 20th century, he continues to be an oddity eluding any analysis, yet commanding respect across the political and academic spectrum. Can one offer a suggestion that those who will best grasp L. F. Céline must also be his lookalikes — the replicas of his nihilist character, his Gallic temperament and his unsurpassable command of the language?

In his imaginary self-portrayal, the French novelist Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) would be the first one to reject the assigned label of anarcho-nationalism. For that matter he would reject any outsider’s label whatsoever regarding his prose and his personality. He was an anticommunist, but also an anti-liberal. He was an anti-Semite but also an anti-Christian. He despised the Left and the Right. He rejected all dogmas and all beliefs, and worse, he submitted all academic standards and value systems to brutal derision. Briefly, Céline defies any scholarly or civic categorization. As a classy trademark of the French literary life, he is still considered the finest French author of modernity—despite the fact that his literary opus rejects any academic classification. Even though his novels are part and parcel of the obligatory literature in the French high school syllabus and even though he has been the subject of dozens of doctoral dissertations, let alone thousands of polemics denouncing him as the most virulent Jew-baiting pamphleteer of the 20th century, he continues to be an oddity eluding any analysis, yet commanding respect across the political and academic spectrum. Can one offer a suggestion that those who will best grasp L. F. Céline must also be his lookalikes — the replicas of his nihilist character, his Gallic temperament and his unsurpassable command of the language?

Cadaverous Schools for Communist and Liberal Massacres

The trouble with L. F. Céline is that although he is widely acclaimed by literary critics as the most unique French author of the 20th century and despite the fact that a good dozen of his novels are readily available in any book store in France, his two anti-Semitic pamphlets are officially off limits there.

Firstly, the word pamphlet is false. His two books, Bagatelles pour un massacre (1937) and Ecole des cadavres (1938), although legally and academically rebuked as “fascist anti-Semitic pamphlets,” are more in line with the social satire of the 15th century French Rabelaisian tradition, full of fun and love-making than modern political polemics about the Jewry. After so many years of hibernation, the satire Bagatelles finally appeared in an anonymous American translation under the title of Trifles for a Massacre, and can be accessed online.

The anonymous translator must be commended for his awesome knowledge of French linguistic nuances and his skill in transposing French argot into American slang. Unlike the German or the English language, the French language is a highly contextual idiom, forbidding any compound nouns or neologisms. Only Céline had a license to craft new words in French. French is a language of high precision, but also of great ambiguities. Moreover, any rendering of the difficult Céline’s slangish satire into English requires from a translator not just the perfect knowledge of French, but also the perfect knowledge of Céline’s world.

Certainly, H. L. Mencken’s temperament and his sentence structure sometimes carry a whiff of Céline. Ezra Pound’s toying with English words in his radio broadcasts in fascist Italy also remind a bit of Céline’s style. The rhythm of Harold Covington’s narrative and the violence of his epithets may remind one a wee of Celine’s prose too.

But in no way can one draw a parallel between Céline and other authors—be it in style or in substance. Céline is both politically and artistically unique. His language and his meta-langue are unparalleled in modern literature. To be sure Céline is very bad news for Puritan ears or for a do-good conservative who will be instantly repelled by Céline’s vocabulary teeming as it does with the overkill of metaphorical “Jewish dicks and pricks.”

Trifles is not just a satire. It is the most important social treatise for the understanding of the prewar Europe and the coming endtimes of postmodernity. It is not just a passion play of a man who gives free reign to his emotional outbursts against the myths of his time, but also a visionary premonition of coming social and cultural upheavals in the unfolding 21st century. It is an unavoidable literature for any White in search of his heritage.

These weren’t Hymie jewelers, these were vicious lowlifes, they ate rats together . . . They were as flat as flounders. They had just left their ghettos, from the depths of Estonia, Croatia, Wallachia, Rumelia, and the sties of Bessarabia . . . . The Jews, they now frequent the guardhouse, they are no longer outside… When it comes to crookedness, it is they who take first place . . . All of this takes place under the hydrant! with hoses as thick as dicks! beside the yellow waters of the docks… enough to sink all the ships in the world . . . in a décor fit for phantoms . . . with a kiss that’ll cut your ass clean open . . . that’ll turn you inside out.

The satire opens up with imaginary dialogue with the fictional Jew Gutman regarding the role of artistry by the Jews in the French Third Republic, followed by brief chapters describing Céline’s voyage to the Soviet Union.

Between noon and midnight, I was accompanied everywhere by an interpreter (connected with the police). I paid for the whole deal. . . . Her name was Natalie, and she was by the way very well mannered, and by my faith a very pretty blonde, a completely vibrant devotee of Communism, proselytizing you to death, should that be necessary. . . . Completely serious moreover…try not to think of things! …and of being spied upon! nom de Dieu! . . . . The misery that I saw in Russia is scarcely to be imagined, Asiatic, Dostoevskiian, a Gehenna of mildew, pickled herring, cucumbers, and informants. . . . The Judaized Russian is a natural-born jailer, a Chinaman who has missed his calling, a torturer, the perfect master of lackeys. The rejects of Asia, the rejects of Africa. . . . They were just made to marry one another. . . . It’s the most excellent coupling to be sent out to us from the Hells.

When the satire was first published in 1937, rare were European intellectuals who had not already fallen under the spell of communist lullabies. Céline, as an endless heretic and a good observer refused to be taken for a ride by communist commissars. He is a master of discourse in depicting communist phenotypes, and in his capacity of a medical doctor he delves constantly into Jewish self-perception of their physique . . . and their genitalia.

The peculiar feature of Céline narrative is the flood of slang expressions and his extraordinary gift for cracking jokes full of obscene humors, which suddenly veer off in academic passages full of empirical data on Jews, liberals, communists, nationalists, Hitlerites and the whole panoply of famed European characters.

But here we accept this, the boogie-woogie of the doctors, of the worst hallucinogenic negrito Jews, as being worth good money! . . . Incredible! The very least diploma, the very least new magic charm, makes the negroid delirious, and makes all of the negroid Jews flush with pride! This is something that everybody knows. . . . It has been the same way with our own Kikes ever since their Buddha Freud delivered unto them the keys to the soul!

Mortal Voyage to Endtimes

In the modern academic establishment Céline is still widely discussed and his first novels Journey to the End of the Night and Death on the Installment Plan

are still used as Bildungsromane for the modern culture of youth rebellion. When these two novels were first published in the early 30s of the twentieth century, the European leftist cultural establishment made a quick move to recuperate Céline as of one of its own. Céline balked. More than any other author his abhorrence of the European high bourgeoisie could not eclipse his profound hatred of leftist mimicry.

Neither does he spare leftists scribes, nor does he show mercy for the spirit of “Parisianism.” Unsurpassable in style and graphics are Céline’s savaging caricatures of aged Parisian bourgeois bimbos posturing with false teeth and fake tits in quest of a rich man’s ride. Had Céline pandered to the leftists, he would have become very rich; he would have been awarded a Nobel Prize long ago.

In the late 50’s the burgeoning hippie movement on the American West Coast also tried to lump him together with its godfather Jack Kerouac, who was himself enthralled with Céline’s work. However, any modest reference to his Bagatelles or Ecole des Cadavres has always carefully been skipped over or never mentioned. Equally hushed up is Céline’s last year of WWII when, unlike hundreds of European nationalist scholars, artists and novelists, he miraculously escaped French communist firing squads or the Allied gallows.

His endless journey to the end of the night envisioned no beams of sunshine on the European horizon. In fact, his endless trip took a nasty turn in the late 1944 and early 1945, when Céline, along with thousands of European nationalist intellectuals, including the remnants of the French pro-German collaborationist government fled to southern Germany, a country still holding firm in face of the oncoming disaster. The whole of Europe had been already set ablaze by death-spitting American B17’s from above and raping Soviet soldiers emerging in the East. These judgment day scenes are depicted in his postwar novels D’un château l’autre (Castle to Castle (French Literature)) and Rigadoon

.

Céline’s sentences are now more elliptic and the action in his novels becomes more dynamic and more revealing of the unfolding European drama. His novels offer us a surreal gallery of characters running and hiding in the ruins of Germany. One encounters former French high politicians and countless artists facing death—people who, just a year ago, dreamt that they would last forever. No single piece of European literature is as vivid in the portrayal of human fickleness on the edge of life and death as are these last of Céline’s novels.

But Céline’s inveterate pessimism is always couched in self-derision and always stung with black humor. Even when sentenced in absentia during his exile in Denmark, he never lapses into self pity or cheap sentimentalism. His code of honor and his political views have not changed a bit from his first novel.

Upon his return to France in 1951, the remaining years of Céline’s life were marred by legal harassment, literary ostracism, and poverty. Along with hundreds of thousands Frenchmen he was subjected to public rebuke that still continues to shape the intellectual scene in France. Today, however, this literary ostracism against free spirits is wrapped up in stringent “anti-hate” laws enforced by the thought police— 70 years after WWII! Stripped of all his belongings, Céline, until his death, continued to use his training as a physician to provide medical help to his equally disfranchised suburban countrymen, always free of charge and always remaining a frugal and modest man.

From The Occidental Observer, March 24, 2010, http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Celine...

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 21 septembre 2010

Louis-Ferdinand Céline et Roland Cailleux

Louis-Ferdinand Céline et Roland Cailleux

La création d'un site consacré à Roland Cailleux, www.roland-cailleux.weebly.com, écrivain méconnu, est l'occasion de rappeler le lien Céline-Cailleux.

La création d'un site consacré à Roland Cailleux, www.roland-cailleux.weebly.com, écrivain méconnu, est l'occasion de rappeler le lien Céline-Cailleux.Le volume Avec Roland Cailleux paru au Mercure de France (coll. " Ivoire ") en 1985, hommage à cet excellent auteur méconnu, comportait un important entretien de 1961 avec Céline que Philippe Alméras cite assez largement dans son Dictionnaire Céline. Mais au fur et à mesure de la mise à jour des archives Cailleux, d'autres commentaires apparaissent, dont celui-ci, daté du 19 juin 1957.

L’admiration pour le phénomène de la littérature française est, comme toujours, entière. Cailleux, cependant, place des bémols sur la sincérité de Céline, ses rapports à la chose littéraire, à l’argent, etc. Même plus que des bémols... Il s’exprime avec un excès de violence qui appelle une remarque : Cailleux souffrait de cyclothymie. Il subissait en alternance deux ans de déprime et deux ans de réactivité accrue. Très vraisemblablement se trouvait-il dans la seconde phase en abordant le cas Céline de la sorte. Cette notion précisée, la pièce n’en a que plus de spontanéité et, à ce titre, mérite d’être versée au dossier.

À cette occasion, il ne sera pas inutile non plus de rappeler le rôle que joua Roland Cailleux dans la genèse des Deux Étendards de Lucien Rebatet. Ils s’étaient connus à l’école Bossuet, où l’un était élève quand l’autre était pion. Une amitié de toute une vie s’en était suivie, indéfectible au point que Roland fut le plus fidèle soutien et visiteur de son aîné à Fresnes, extrayant de la clôture, page à page, le manuscrit du condamné. Il est le destinataire des Lettres de prison, de Rebatet, publiées en 1993 au Dilettante. Précisons toutefois que si la fidélité de Cailleux était légendaire, il n'approuvait pas les idées de Rebatet et, à plusieurs reprises par le passé, l'avait mis en garde.

Roland Cailleux (1908-1980) a partagé sa vie entre l’exercice de la médecine thermale à Chatel-Guyon pendant l’été, et une vie littéraire, l’hiver, dans les milieux de la N.R.F. Il fut le très exigeant et rare auteur de cinq livres: Saint-Genès ou la vie brève, Une lecture, Les Esprits animaux, À moi-même inconnu, et (posthume) La Religion du Cœur.

Christian DEDET

Le 19 juin 1957

Après avoir écrit à Nimier que je n'écrirai pas d'article sur Céline, j'ai envie de parler de lui aujourd'hui.

Il y a des mois, quand j'ai été le voir avec Nimier justement (je l'avais vu depuis la guerre une autre fois à Meudon, mais seul), il nous a lu le premier et le dernier chapitre d'Un château l’autre. On ne peut pas juger sur une lecture bien sûr (d'autant plus que Céline bafouille et accroche sans arrêt), mais il m'a semblé que je retrouvais l'auteur de Voyage et de Mort à crédit. Je suis sorti de là en disant à Nimier que c'était incontestablement le plus grand écrivain vivant. Je le pensais en entrant, et si la lecture avait été décevante je n'en aurais pas moins pensé la même chose. Mais j'aurais dit: le plus grand d'écrivain vivant baisse ou déconne, ce que j'ai dit pour pas mal d'ouvrages depuis Mort à crédit: les politiques avant tout, et ceux qui ont paru depuis son retour, excepté Casse-pipe. Mais j'ai beaucoup aimé des tas de morceaux des Entretiens avec le Professeur Y, et j’ai lu tout haut Normance (ça me paraissait mieux lu de cette façon, il est vrai que je ne l'ai pas terminé).

Entre-temps, Nimier l'a relancé, comme je lui écrivais hier, Céline lui doit une fière chandelle. J'avais moi-même écrit, quelques jours après ma visite à Céline, une lettre où je lui disais l'admiration profonde que j'ai pour lui et ma joie que c'était de connaître le plus grand écrivain français vivant, que, d'après cette lecture, on avait l'impression qu'on l'avait retrouvé.

Depuis, j'ai téléphoné à Nimier pour lui demander ce qu'il y avait dans l'intervalle, entre le premier et le dernier chapitre, et il ne m'a pas caché que c'était moins bon, il n'est pas fou, Ferdinand, en ayant l'air de feuilleter au hasard (tout en nous assurant avec un culot insensé, que tout était parfait dans son livre).

Depuis, le travail de Nimier a été effectif; le bouquin n'a pas encore paru et on ne parle que D’un château l’autre. C'est très bon pour Céline, mais c'est tout de même de curieuses mœurs. Ils me font chier avec leurs avant-premières; ça ressemble à de la publicité pour un savon gras qu’on lance. Ils vous détergent, c’est le meilleur, c’est insensé, quelle peau ça vous fait, oh, là, là, et personne ne s’est encore lavé, on n’a pas vu le produit. C’est du délire collectif. Faut-il que les gens soient bêtes et moutonniers ! Il doit bien rigoler Céline. Vous parlez d’un lancement. Tout ça n’est évidemment pas sérieux. Que Céline soit bien content parce que ça va se vendre, d’accord, mais que ça soit bon, j’attends de voir!

Oh, c'est très bien fait. Non seulement la presse de droite donne, dans Rivarol, Poulet qui avait été dur pour Normance et Féerie pour une autre fois, redélire (1). L'a-t-il lu, ce nouveau bouquin? Je n'en sais rien, car il n'en parle pas, ça sera pour un second article.

Dans la Nouvelle Revue Française, Nimier a fait un catéchisme tordant pour présenter Céline, et il y a un long extrait de Céline, c'est le début de son bouquin qu'il nous avait lu, avec: "À suivre" (2). Aujourd'hui, dans Arts, où on avait déjà reproduit la présentation presque intégrale de Nimier auparavant, il y a une interview de Céline, un très bon article de Bernard de Fallois sur le style de Céline (mais pas sur D’un château l’autre), et quatre jeunes romanciers parlent de lui aussi (3).

Enfin, ça c'est le plus beau succès de Nimier, j'imagine, il a trouvé le moyen de lui faire prendre un interview dans L’Express, où Céline met par terre tous les imbéciles du journal en dépit d'un chapeau dégueulasse de Françoise Giroud, d'un second chapeau avant l'interview et de dessins assez infâmes de Jean Eiffel (4). L'interview d'Arts est mauvaise, tandis que celle de L’Express est merveilleux car Céline y est prodigieux.

Céline a le front, dans Arts, aujourd'hui, de reconnaître qu'il est devenu le "faits-divers" à la mode et qu'il en donne aux interviewers pour leur argent. C'est bien mon avis, c'est pourquoi je n'écrirai pas d'article.

Autant il était bon d'en parler quand personne n’en disait rien, autant il est ridicule de prendre la suite du snobisme à la mode. Nous attendrons qu’il soit de nouveau dans la panade pour en reparler. En ce moment, il nous casse les pieds.

Et la panade d'ailleurs!...