ONDERGANG VAN HET AVONDLAND

HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA

door Peter LOGGHE

Ex: http://www.peterlogghe.be/

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

- Hoe ontstaat decadentie ? Wat is decadentie en waardoor ontstaat ze ?

- Zijn er wetmatigheden werkzaam ? Verloopt decadentie overal en altijd volgens een bepaald stramien en kunnen we m.a.w. het verloop, de uitkomst van de decadentie voorspellen ? Kunnen wij het proces positief beïnvloeden ?

1. OVER DE ACTUALITEIT VAN HET DENKEN OVER DECADENTIE

Niet alleen historici, cultuurfilosofen en sociologen hadden en hebben oog voor deze vragen, Evola, Spengler en Nietzsche zijn namen die in dit verband automatisch in het oog springen, maar ook natuurwetenschappers als Konrad Lorenz of prof. Eibl-Eibesfeldt laten zich in dit verband niet onbetuigd. Zo noteerde Karl Heinz Weissmann in TeKoS 113 : “Lorenz liet zich niet afschrikken en duidde de eigenlijke ondermijning van elk organisme aan als “decadentie”. Onder decadentie verstond hij als bioloog het “verstoren van de totaliteit van het systeem” (…) “ (1). Maar wij kunnen nog een stap verder zetten. Ook het fenomenale boek van J. J. Tolkien, In de Ban van de Ring – met de meesterlijke verfilming – kan zonder enig probleem in de literatuur over decadentie worden ondergebracht. Dreiging van buiten (Sauron !) wordt gecombineerd met interne zwakte (Theoden in Rohan, tot hij door Gandalf wordt geholpen, en Denethor in Gondor).

Over decadentie is eigenlijk in veel culturen nagedacht, de meeste traditionele maatschappijen hadden er zelfs mythes over – we komen er nog op terug. De eerste moderne denker over decadentie, meent althans Gerd Klaus Kaltenbrunner (2), was Niccolo Machiavelli (gestorven in 1527). Hij noemt hem zelfs een groot theoreticus van de decadentie. Machiavelli studeerde vlijtig op de antieke geschiedenisschrijvers en als diplomaat en politicus in het politiek zeer woelige en verdeelde Italië – de periode van De Medicis - deed hij ervaringen op, die hij combineerde met de conclusies die hij uit zijn studies trok. Hij ontwikkelde een theorie over de oorzaken van het politieke verval en de voorwaarden voor politieke grootheid, vernieuwing en regeneratie, heropstanding zeg maar. Hij droeg zijn Discorsi op aan die jongeren van zijn tijd die het verval afwezen en een nieuwe virtu voorbereidden. De necessità, waarover Machiavelli het heeft, staat los van elk determinisme en daarom kan Niccolo Machiavelli eigenlijk in geen enkel opzicht worden beschouwd als een pessimist. Want het is steeds mogelijk – houdt Machiavelli ons voor – met scheppingskracht het verval tegen te houden. En die kringen die het algemeen belang kunnen terugbrengen tot haar kern, houden ook het welzijn van de gemeenschap het best in stand. Die staten, die institutionele voorzorgsmaatregelen tot zelf-vernieuwing afwijzen, schrijft Machiavelli, zijn het best toegerust en hebben veruit de beste toekomstperspectieven, want het middel om zich te hernieuwen, bestaat erin terug te keren tot de eigen oorsprong. Want alle begin moet iets goeds hebben ! Het moet dus mogelijk zijn, schrijft een historicus-filosoof in de 16e eeuw, om met oorspronkelijke inzichten vanuit dit begin opnieuw te starten.

Op zich een optimistische ingesteldheid, misschien kenmerkend voor de renaissance-mens van de late Middeleeuwen. Latere cultuurfilosofen zullen opnieuw aanknopen bij de cyclische theorieën, en ipso facto het geheel eerder pessimistisch inkleuren.

Is er iets actueler te vinden dan het fenomeen decadentie ? Is er een prangender vraag dan : houdt Europa het vol ? Worden wij niet onder de voet gelopen ? Hoe een economie draaiende houden met een demografische ontwikkeling zoals in gans Europa ?

De laatste decennia toonden ons een eigenaardige revival – een eigenaardig woord in dit verband – van het nadenken over decadentie. Een nieuwe oogst aan filosofen en theorieën over ondergang. Er was niet alleen Fukuyama - het einde van de geschiedenis, u weet wel – of Samuel Huntington met Botsende beschavingen (3), wij moeten het niet eens meer zo ver zoeken om de relevantie en de toepasbaarheid van het begrip decacentie en de cultuurtheorieën vast te stellen. Concreet : het opiniestuk van filosoof Paul Cliteur in De Standaard van 14 en 15 februari 2004, met als titel Het decadentie cultuurrelativisme. Het artikel mag gekoppeld aan het recente boek van dezelfde Paul Cliteur, Tegen de decadentie (4). Zonder de stellingen van de heer Cliteur aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, wil ik er gewoon even op wijzen dat de filosoof een rechte lijn trekt tussen het antieke Griekenland en Europa. Hij legt ons de volgende redenering voor : Een beschaving, die open staat voor àlle tradities, die alle waarden de moeite waard vindt, is decadent, is een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft, is voorbestemd om ten onder te gaan.

Wij blijven rond de centrale vraag draaien : wat is decadentie ? Is ze onvermijdelijk ? En is het stellen van de vraag of onze beschaving decadent is geworden, niet onmiddellijk het beste bewijs dat wij inderdaad decadent zijn ?

Toevallig een artikel in Junge Freiheit voor ogen, Die heroische Existenz im Geistigen (5).

Daarin stelt de reeds geciteerde Weissmann de filosoof-socioloog Arnold Gehlen (1904-1976) aan het publiek voor, de man die zich vooral bezighield met het bestuderen en het koel analyseren van “het verval”. Wanneer begint het proces van verval in een gebouw, dat mensen hebben opgetrokken en dat ze in een relatief korte tijdspanne zien ontbinden ? Gehlen is dé anti-romanticus, en wie probeert zijn conservatisme te verklaren vanuit een nostalgische blik op het Wilhelminische Duitsland bijvoorbeeld, wens ik veel geluk toe. Arnold Gehlen verwierp het streven naar voormoderne toestanden, dit leek hem totaal nutteloos en zinloos, zonder doel. De fase van de sociale ordening zijn we endgültig voorbij, schrijft de Duitse auteur kort na de Tweede Wereldoorlog, die tijden komen niet meer terug. Wij bevinden ons in het tijdperk van Mensch und Technik, culturele vormen verstenen, grote geestelijke opwellingen zijn niet meer te verwachten. Pessimisme pur sang ? Later zou Gehlen hier en daar wel correcties aanbrengen en zou hij proberen de mens weer iets centraler te zetten en opnieuw het statuut van “natuurlijk wezen” meegeven. Maar hij bleef een pessimist. Hij ziet uiteindelijk maar twee mogelijke houdingen : ofwel, wat hij omschreef als de nihilistische houding, het grote Opgeven, het meedrijven met de stroom, “het zal mijn tijd wel doen” – ofwel de heroïsche houding, bereid zijn dat oorspronkelijke, dat aparte te realiseren, maar in het besef dat de wereld waarschijnlijk toch verloren is.

Even terugkomen op Paul Cliteur, die de superioriteit van de Westerse moderne wereld dik in de verf zet. De betreurde Julien Freund, Frans socioloog, had het in zijn bijdrage voor één van de dossiers “H” van de uitgeverij L’Age d’Homme (6) over de decadentietheorie van J. Evola. En in tegenstelling tot diegenen die de superioriteit van de moderne wereld poneren, beklemtoonde de Italiaanse filosoof juist “de decadente natuur van dezelfde moderne wereld”, wat ook betekent dat ze gedoemd is om te verdwijnen.

Deze inleiding besluiten ? Het fenomeen decadentie heeft zowat iedereen beziggehouden, wetenschappers van alle slag en soort, politieke denkers, filosofen, schrijvers van alle politieke gezindten en overtuigingen. Elkeen probeerde het begrip in te passen in het eigen denk- en waardensysteem. Zelfs marxisten als Lukacs – het marxisme is toch eerder een liniair gerichte filosofie ? – vonden het thema zo interessant dat ze erover publiceerden. Maar decadentie is een thema bij uitstek van rechts, van het conservatieve kamp. Anderen leggen het conservatieve kamp graag een verkrampte houding t.o.v. decadentie in de mond. Maar : “Lorenz hield het decadentieproces echter niet voor onvermijdelijk. En rechts neigt er slechts uitzonderlijk naar om de idee van een involutie aan te houden, de idee dus van een onvermijdelijke neergang, hoe sceptisch hij voor de rest ook staat tegenover het begrip “vooruitgang”. Normaal gezien vindt men (in het conservatieve kamp) voorstanders van de idee van een wisselend spel van opgang en verval, van een alternerend proces, waarin decadentie en hergeboorte elkaar opvolgen.” (7)

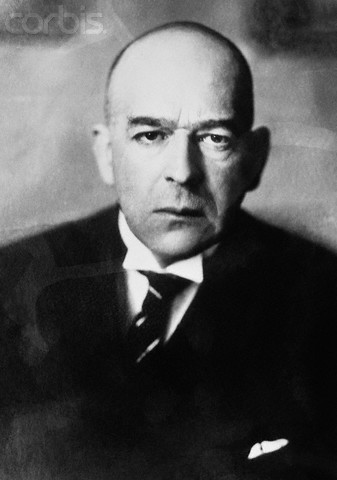

Het kan wellicht nuttig zijn de twee belangrijkste epigonen van het conservatief denken over decadentie, tevens de filosofen met de meest uitgesproken – én tegelijk de meest omstreden - mening hierover, aan u voor te stellen. Het is de bedoeling van deze bijdrage om de aandacht te richten op het begrip decadentie bij de Duitse filosoof Oswald Spengler, auteur van het veel geciteerde maar minder gelezen Untergang des Abendlandes (8) verschenen in 1923, en bij Julius Evola, de Italiaanse filosoof en auteur van o.a. Rivolta contro il mondo moderno (9), verschenen in 1934.

2. OSWALD SPENGLER – met Duitse Gründlichkeit

Belangrijkste werken van Oswald Spengler :

1918 Untergang des Abenlandes, Band I

1920 Preussentum und Sozialismus

1921 Pessimismus

1922-1923 Untergang des Abendlandes, Band I + II

1924 Neubau des deutschen Reiches

1924 Politische Pflichten der deutschen Jugend

1931 Der Mensch und die Technik

1932 Politische Schriften

1933 Jahre der Entscheidung

Postume uitgave bezorgd door Hildegard Kornhardt

1937 Reden und Aufsätzen

1941 Gedanken

Postume uitgaven bezorgd door Anton Mirko Koktanek

1963 Briefe 1913-1936

1965 Urfragen

1966 Frühzeit der Weltgeschichte

.

Op het leven zelf van Oswald Spengler gaan wij niet uitgebreid in, maar geïnteresseerde lezers willen wij graag doorverwijzen naar de studie van Frits Boterman (10). Een zo uitgebreide en goed gedocumenteerde studie dat wij in de loop van deze bijdrage nog graag wat zullen verwijzen naar de bevindingen van de heer Boterman.

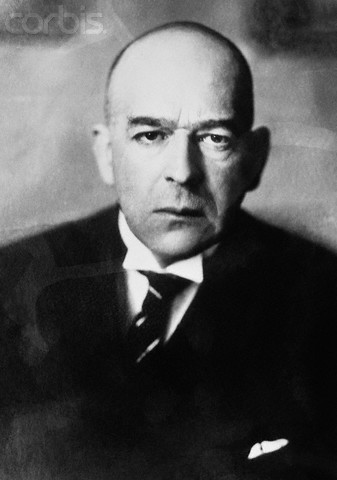

Oswald Spengler werd geboren in 1880 en stierf in 1936, drie jaar na de machtsovername door Hitler, en drie jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Boterman beschrijft Spengler als een man die zowel thuis hoort in de 19e eeuw – romantisch, visionair en met een zwak voor metafysici – als in de 20e eeuw – met zijn nuchterheid, diagnosticerend, futurologisch, en een groot zwak voor techniek. Hij erfde van zijn moeder de gevoelige geest, zijn sterk geworteld pessimisme en een bepaald künstlerisches aanvoelen. Spengler zelf zag zich graag als een dromer, een dichter en een visionair. Hij wilde de geschiedenis niet wetenschappelijk aanpakken, omdat de geschiedenis daarmee te kort zou worden gedaan. Neen : “Geschichte wissenschaftlich behandeln zu wollen, ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchvolles. Natur soll man wissenschaftlich behandeln, über Geschichte soll man dichten” (11). Maar Boterman ziet tegelijkertijd de gladschedelige beursmakelaar, met harde ogen, totaal illusieloos, vol cynisme, het gezicht van de andere Spengler, die tot politieke daden bereid was, die Mussolini vereerde, en de Weimardemocratie verafschuwde. Hij zag in de autoritaire staat de voorbode van een nieuw, imperiaal caesarisme, misschien één van de laatste overlevingsfases van de Avondlandse beschaving.

Het geschiedenisbeeld van Oswald Spengler

In wezen is Oswald Spengler dus een introvert, gevoelig persoon, een kunstenaar, een romantische estheet. En reeds zeer vroeg kwam hij tot de bevinding dat de lijnvormige of dialectische vooruitgangsidee op een leugen berustte, berustte op wishfull thinking eerder dan op de realiteit. Spengler hield het bij het bestaan van een aantal soevereine culturen, waarvan elk apart haar eigen leven, wil, voelen en lotsbestemming had. En deze culturen, die met de kracht van de oerwereld in een bepaald gebied ontstaan, zijn eigenlijk het best te vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. Dit biologisme, dat ook in andere wetenschapstakken zijn invloed liet gelden, werd tevens één van de aanvalspunten van tegenstanders van Spengler : waarom zouden culturen, die niets plantaardigs hebben, een ontwikkeling doormaken als planten ?

Spengler onderscheidde 8 culturen – organismen :

De Egyptische (met inbegrip van de Kretenzische en de Minoïsche)

De Babylonische cultuur

De Indische cultuur

De Chinese cultuur

De Grieks-Romeinse cultuur

De Arabische cultuur

De Oud-Amerikaanse, Mexicaanse cultuur

De Avondlandse cultuur

In het Rusland van Dostojevski’s figuren zal Spengler de kern zien van een nieuwe cultuur, in zoverre Rusland erin slaagt zich te ontdoen van het uit het Westen geïmporteerde marxisme.

Elke cultuur, meent Oswald Spengler, is een in zich gesloten gansheid, een vensterloze monade, waarin alle niveau’s morfologisch samenhangen. Boterman schrijft dat ze de uitdrukking is van een onvervangbare ziel, die elke cultuur belichaamt. Zelfs de meest prozaïsche uitdrukkingen, instellingen, etc., hebben ook steeds een symbolische waarde. Ze zijn de getuigen, samen met de mythes, de religies, kunst en filosofie, van een supra-individueel levensgevoel, een fundamentele houding ook t.o.v. tijd en ruimte, verleden en toekomst. Binnen de Avondlandse cultuur hebben luidsprekers, een cheque, de dubbele boekhouding geen geringere symbolische waarde dan de gotische dom, het contrapunt in de muziek.

De cultuur van Griekenland en Rome omschrijft de auteur als apollinisch : ze is gericht op het heden, is a-historisch, en valt voor het genie van de plastiek (beeldhouwwerk bvb.), ze is somatisch. De Arabische cultuur, waar Spengler ook de Perzische, de vroegchristelijke en de Byzantijnse wereld toe rekent, krijgt het etiket magisch mee : haar oersymbool is de grot, en in de centrale koepelbouw vindt het grotgevoel haar hoogste uitdrukking, net als in de apocalystiek en de alchemie, en de goudgrond van de Byzantijnse mozaïeken. De oud-Egyptische cultuur is “een incarnatie van de zorg”, en die grondhouding vindt men terug in de bewateringsaanleg, de beambtenhiërarchie en de mummiecultus, het hiëroglyfenschrift, en de keuze voor basalt en graniet voor de beeldhouwwerken. De auteur omschrijft de Avondlandse cultuur als faustisch. Ook deze cultuur, waarvan het grondsymbool de ruimte is – let op de gotische dom, in de hoogte gebouwd, fuga’s van Bach, de moderne techniek – is ondertussen aan haar verval begonnen, bevindt zich in de fase van de beschaving, de laatste fase van elke cultuurcyclus. Elke cultuurcyclus omvat ongeveer een periode van duizend jaar.

Kritiek kreeg Oswald Spengler met emmers over zich: de marxistische theoreticus George Lukàcs had het in zijn boek Die Zerstörung der Vernunft over het dilettantisme van Spengler, de cynische openheid, absurditeiten en mystiek van de auteur. Thomas Mann, de liberale rationalist Theodor Geiger (“één van de ergste boeken van onze eeuw”), iedereen had wel iets over de theorieën in Untergang des Abendlandes te zeggen (12). Gerd-Klaus Kaltenbrunner schat de situatie juister in als hij vermeldt dat zoveel schuim op de mond van critici meestal een teken is van de armoede van de tegenargumenten. En een figuur als Theodor Adorno vindt dat Oswald Spengler zijn tegenstander nog steeds niet heeft gevonden.

Frits Boterman past het geheel goed samen : Untergang des Abendlandes was het meest gelezen geschiedenisfilosofisch werk van de Republiek van Weimar, en zijn auteur heeft de 20e eeuw heel duidelijk mee bepaald (13).

Welke kenmerken zijn er Boterman nu bijgebleven als zeer belangrijk ? Wij sommen ze even op :

Spengler heeft de bedoeling met zijn Untergang de diagnose van de cultuurcrisis te stellen en tegelijkertijd een prognose over de ondergang van faustische cultuur. Aan de hand van de zgn. morfologische methode probeerde de Duitse filosoof culturen met elkaar te vergelijken en de crisis van de westerse cultuur in zijn laatste fase, die van beschaving, te beschrijven. Boterman stelt dat Spengler de bedoeling had niet louter de populaire cultuurgeschiedenis te schrijven maar hij wilde doordringen tot een diepere laag van de historische werkelijkheid, de fundamentele vragen des levens aansnijden, en de metafysische kern van het leven vatten (leven, tijd, lot). Boterman noemt dit de metafysische laag in het werk van Oswald Spengler, hij was op zoek naar de “metaphysische Struktur der historischen Menschheit” (14), hij wilde op een intuïtieve manier doordringen tot een diepere laag van de werkelijkheid en de “onzichtbare” patronen van de geschiedenis blootleggen. Spengler verweet anderen dat ze zich te weinig met metafysica bezighielden, en zal door Julius Evola hetzelfde verwijt krijgen toegespeeld !

Het cultuurcyclisch systeem. Naast de metafysische kern van het leven is er het leven zelf, de ontwikkeling ervan, het biologische leven van de cultuur als een organisme. Culturen zijn organismen die te vergelijken zijn met dieren of planten. Hiermee maakt hij ook de evolutie van cultuur naar beschaving duidelijk. Dit is de tweede laag, de cultuurmorfologisch-cultuurcyclische laag

Er is de derde laag: het geheel van de politieke consequenties die Oswald Spengler uit zijn cultuurfilosofie trok. Vooral in het tweede deel van zijn Untergang worden zijn politieke ideeën verder ontwikkeld. Ze werden ook op een later moment aangebracht dan de vorige twee niveau’s. De drie niveau’s bevatten een hoge samenhang en de uitspraak van Tracy B. Strong, aangehaald door Frits Boterman, vat het geheel goed samen : “Paradoxaal genoeg is hij zowel een onbuigzaam reactionair als ook een mysticus” (15). Wat Spengler op politiek vlak nastreefde, was Duitsland een nieuwe zonnereligie geven, en een wereldrijk. Vergeten we de tijdsomstandigheden niet : het eerste deel van Untergang des Abendlandes was grotendeels reeds in 1913 geschreven en werd gepubliceerd in 1918. Het tweede deel, met de focus op de politieke gevolgtrekkingen van een en ander, pas in 1922-1923.

Spenglers ergste vijand, Heinrich Rickert, verweet hem zijn modern biologisme. En van dat biologisme een verband leggen naar Nietzsche is heel eenvoudig, want ook de filosoof met de hamer is schatplichtig aan dit biologisme, dat leert dat zijn niet alleen betekent dat het zijnde moet worden behouden, maar zich moet vermeerderen, vergroten, aan uitbreiding doen. De Wille zur Macht. De cultuurmorfologie van Spengler wordt door Rickert op een hoopje geworpen met Nietzsche.

Nu kan de invloed van Friedrich Nietzsche op de auteur van Untergang moeilijk worden overschat, maar het zou een fout zijn niet te wijzen op de invloed van de filosoof Danilevski en van de historici E. Meyer en Friedrich Schiller.

Oswald Spengler sprak zich meermaals uit tegen absolute waarheden en eeuwige waarden, wat in zijn cultuurfilosofie regelmatig terug komt. Er is géén universele geschiedenis van de mensheid en elke moraal is cultureel bepaald. Ook Spengler is iemand die zich verzet tegen een eurocentrische benadering van de mensheid, zonder daarom ook maar even te vervallen in de in bepaalde milieus zo mondain staande “weg-met-ons”- mentaliteit. Spengler laat echter ook aan duidelijkheid niets over : het Westen gaat onvermijdelijk ten onder, de vrijheid van de mens is uiterst beperkt, en elke filosofie was en is tijdsgebonden, dus relativistisch en perspectivistisch. Hij legde als cultuurcriticus bloot wat er aan cultuurwaarde, religie, bezieling en geestelijke vitaliteit was verdwenen. In tegenstelling tot Nietzsche geloofde de auteur van Der Untergang niet meer in regeneratie van cultuur : Nietzsche heeft als geen ander – vandaar zijn invloed op zovelen, ook nu nog – de culturele symptomen van zijn tijd geanalyseerd en geïnterpreteerd als tekenen van verval en achteruitgang. Hij merkt overal de tekens van vermoeidheid, van uitputting en decadentie. En waar een figuur als Thomas Mann blijft steken in zijn Bildungsbürgertum, is Friedrich Nietzsche een stuk verder gegaan en kan men in zijn Uebermensch het Nietzscheaans genezingsproces zien. De therapie van Nietzsche is heel radicaal en superindividueel : enkelingen zullen de therapie van Nietzsche wel kunnen volgen – en genezen ? – maar daar heeft een ganse cultuur of natie niet veel aan, natuurlijk. Mann schreef over Nietzsche de volgende waarderende woorden : “..als vielmehr der unvergleichlich grösste und erfahrenste Psycholog der Dekadenz” (16). Alleen de Uebermensch kan de decadentie overwinnen. Decadentie bij Friedrich Nietzsche is veel minder een mechanisch, een automatisch proces dan bij Spengler. Decadentie ontstond – althans volgens Nietzsche – op het moment dat duidelijk werd dat God dood was en dat de mens in zichzelf de zin van het leven moest vinden. Wie kan zich met deze waarheid staande houden ? Alleen de Uebermensch, de mens die brug is geworden, en die gedreven is door de gedachte van de eeuwige wederkeer en door de wil tot macht is bezield.

Ze zijn beiden decadentie-filosofen, Nietzsche en Spengler, maar hun visie op het ontstaan en de uitrol van de decadentie is erg verschillend, dus ook de “oplossingen”. Maar ook gelijkenissen springen in het oog. Zo stelde Nietzsche vast dat de decadentie in de Griekse wereld – het ijkpunt voor Nietzsche en zovele andere 19e en 20e eeuwse denkers – dan is gestart op het moment dat de cultuur geïntellectualiseerd werd. Dit gebeurde door een figuur als Socrates die alles in vraag begon te stellen en die het weten tot grootste deugd verhief (17).

Ook Spengler zag een en ander analoog gebeuren, en zal hieraan het begrip Zivilisation verbinden. Maar waar Spengler deze versteende cultuur onvermijdelijk op haar einde zag toestappen, ontwaarde Nietzsche wel degelijk ontsnappingswegen. Lebensbejahung, Wille zur Macht, hetgeen wij hierboven reeds opsomden. Maar in de Griekse cultuur gebeurde juist het tegenovergestelde : reeds verzwakt door de socratische levenshouding wordt ze volledig vernietigd door de overwinning van de christelijke moraal.

Maar Spengler nam veel over van Nietzsche, zoveel is duidelijk : hij geloofde sterk in diens Umwertung aller Werte, de antithese cultuur-beschaving is zonder Nietzsche niet te begrijpen. Spengler voltooide de Nietzscheaanse boodschap en gaf er een metapolitieke en politieke inhoud aan. Hij heeft Nietzsche misbruikt, zullen anderen zeggen. Voor Spengler was de figuur van de Uebermensch een echt Luftgebilde, Spengler geloofde niet in de verbetering van de menselijke natuur en deelde de ondergang in bij de onvermijdelijkheden. Hij zag Nietzsche als de laatste romanticus. Politiek gezien brak de periode aan voor de nieuwe Caesars, niet voor een nieuwe Goethe. Nietzsche daarentegen was geen politiek denker, hij was op zoek naar individuele waarheden en oplossingen, terwijl Oswald Spengler geloofde in collectiviteiten, waaraan de mens is overgeleverd (18). Omdat de cultuur in de visie van de ondergangsfilosoof Spengler niet meer te regenereren was, moest zijn cultuurfilosofie in dienst staan van de harde politiek van het Duits imperialisme en zijn nieuwe Caesars – de laatste fase van de Zivilisationsperiode. De laatste doet dus het licht uit.

De levensfilosofie van Oswald Spengler

De Duitse cultuurfilosoof was duidelijk een man van de moderne wereld, hij gebruikte heel wat moderne begrippen en had heel wat te danken aan Nietzsche. Frits Boterman wees hier in zijn biografie op. Toch merkt dezelfde auteur op dat Spengler zich ook verzette tegen de rationalistische en natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie van zijn tijd. Op die manier sloot de Duitser zich aan bij de filosofische stroming van de Lebensphilosophie, een verzameling van - zowel naar methodiek als naar afbakening van interessegebied – antirationalisten (19). De heer Boterman stelt vast dat – hoewel we het ons nog moeilijk kunnen voorstellen – het Leben hét centrale thema was in de Duitse filosofie tussen 1880 en 1930. De Lebensphilosophie legde de nadruk op het intuïtieve, irrationele en gevoelsmatige van het leven, en was gericht tegen het natuurwetenschappelijk positivisme. Spengler kwam dus met zijn cultuurfilosofie niet zomaar uit de lucht vallen in Duitsland. Zijn zoektocht naar de “achterliggende” waarheid lag in dezelfde lijn als Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Freud en Sorel. De invloed van deze levensfilosofische school reikte ver, buiten Duitsland en in geheel Europa.

Frits Boterman onderneemt een meer dan verdienstelijke poging om de algemene lijnen van de Lebensphilosophie samen te vatten; wij geven de grote lijnen (20) :

De levensfilosofie gaat er in het algemeen van uit dat er geen transcendente realiteit bestaat, behalve het bestaan zelf. Het vertrekpunt is de Diesseitigkeit (het leven op aarde).

T.o.v. het primaat van het rationeel positivistisch denken stelden de levensfilosofen het primaat van het gevoel, de beleving, de intuïtie (de Tiefenerlebnis van Oswald Spengler). Belangrijk zijn dus de emotionele momenten die de mens zijn plaats in de totaliteit van het leven doen beleven.

Spengler moet worden gesitueerd in de brede stroom van deze Lebensphilosophie. Merkwaardig is wel dat hij hier niet helemaal in past : immers, Frits Boterman merkt op dat, hoewel de Duitser de natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie bestreed, hij haar bestaansrecht helemaal niet betwistte.

In bijlage, de drie vergelijkende tafels uit Der Untergang des Abendlandes, waarin Oswald Spengler steeds op een analoge manier enkele culturen naast elkaar zet.

Op het vlak van de filosofie en de geesteswetenschappen zette hij in deze vergelijking de volgende culturen naast elkaar : de Indische, de Antieke, de Arabische en tenslotte de Avondlandse cultuur.

In de 2e vergelijking – op het vlak van kunst : de Egyptische, de Antieke, de Arabische en de Avondlandse

En tenslotte op het vlak van de politiek : de Egyptische, de Antieke, de Chinese en de Avondlandse

De vergelijkende tabellen worden in de oorspronkelijke, Duitse taal gebracht, een Nederlandse vertaling heb ik immers niet gevonden.

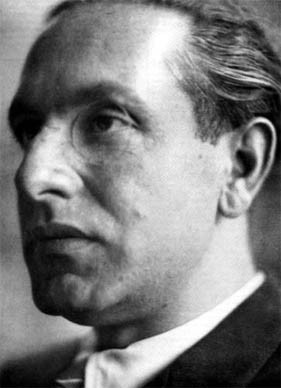

3. JULIUS EVOLA – met Romeinse virtù

Belangrijkste werken van Julius Evola :

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1928 Imperialisme pagano. Il fascismo dinnanzi al pericolo euro-cristiano

1931 La tradizione ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua “Arte Regia”

1932 Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica delle principali correnti moderne verso il « sovranaturale ».

1934 Rivolta contro il mondo moderno

1937 Il mistero des Graal e la tradizione ghibellina dell’Impero

1950 Orientamenti. Undici punti

1953 Gli uomini e le rovine

1958 Metafisica del sesso

1961 Cavalcare la tigre

1963 Il cammino del Cinabro

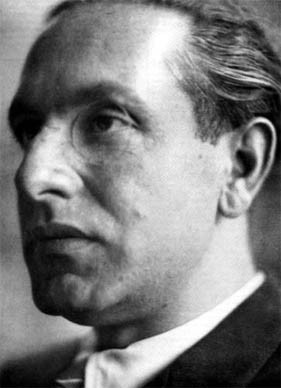

De metafysica die Julius Evola (1898-1974) in zijn werken uiteenzet (in Rivolta, zijn hoofdwerk, maar ook in andere werken), en die hij steeds zelf heeft omschreven als “transcendent realisme”, omvat een involutionistische filosofie van de geschiedenis (van beter naar minder dus), gebaseerd op het dubbele axioma dat geschiedenis een proces van verval is, en de moderne wereld een fenomeen van decadentie. Deze geschiedenisfilosofie identificeert zich eigenlijk totaal met de wereld van de Traditie. Wat men in de moderne wereld als “politiek” omschrijft, betekent in het perspectief van de Traditie slechts een geheel van gedegradeerde vormen van een superieure vorm van politiek, gebaseerd op de ideeën van autoriteit, soevereiniteit en hiërarchie.

Involutie is de zin van de geschiedenis, zegt Julius Evola

Volgens Pierre-André Taguieff in Politica Hermetica, nr. 1, 1987 (21) is het Evoliaans denken eerder een denken over decadentie dan een denken over restauratie. Zijn radicale kritiek op de moderne wereld is even coherent als overtuigend, terwijl zijn politieke ideeën bepaald zijn door nostalgisch utopisme, irrealistisch – nog eens, volgens de auteur Taguieff. Hij (Evola) streeft een ideaal regime na, dat echter door elke historische realiteit wordt verraden, want in de realiteit omgezet. Dat is de voornaamste reden waarom wetenschapper Taguieff vindt dat Evola sterker staat in het bepalen van decadentie, dan in het neerpennen van politieke alternatieven. Maar zijn interpretatie en zijn onderzoek naar het decadentiebegrip bij Julius Evola is zo helder geschreven, dat wij hem in ons artikel

meermaals zullen moeten citeren.

Het thema van de decadentie kan elke aandachtige lezer terugvinden in alle vruchtbare periodes in Evola’s leven. Natuurlijk is er veel plaats voor het thema van zijn metafysica van de geschiedenis ingeruimd in het hoofdwerk, Rivolta, het volledige tweede deel van het werk. Het thema van de “decadentie” neemt een centrale plaats in in het werk van de Italiaanse filosoof : de fundamentele thesis is de idee van de decadente natuur van de moderne wereld, en is te vinden in de Rivolta (22). Maar ook in de andere werken, La dottrina del Risveglio. Saggio sull’ascesi buddista en Cavalcare la tigre en tenslotte Gli uomini e le rovine, zijn veel verwijzingen terug te vinden. Het voornaamste werk heeft als kern, de vraag hoe te reageren in een tijdperk van algemene, uitsluitende dissoluzione.

In tegenstelling tot heel wat moderne denkers, die vertrekken van een sociologische vaststelling van wat is en wat verkeerd loopt, vertrekt Evola in zijn studie over het begrip decadentie – en hierin is hij toch wel origineel – van de primordiale wereld van de Traditie, de oorspronkelijke Traditie, als absoluut referentiepunt. De moderne wereld wordt bestudeerd vanuit dit ijkpunt, en niet omgekeerd. Een drieledig standpunt : een axiologische visie, als een legitiem systeem van normen en als enige authentieke weg dus.

En de decadentie, aldus Evola, is een ziekte die al heel lang in deze samenleving sluimert, maar die geen mens durft uit te spreken. Ook bleven de symptomen lange tijd verborgen, door allerlei ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen aan ons oog onttrokken. “De realiteit van de decadentie is nog verborgen door de idee van vooruitgang, door idyllische perspectieven, ons door het evolutionisme aangeboden” (23), gemaskeerd dus door de idee van vooruitgang, en “gesecondeerd door de superioriteit van de moderne beschaving”. Zo zal het gevoel van de val ons maar duidelijk worden tijdens de val zelf. Om weerstand te kunnen bieden, moet de kleine minderheid, aldus Evola, het referentiepunt, de Traditie, leren kennen. En de twee modellen die Evola naar voren schuift om het involutieproces dat de geschiedenis is, te leren kennen, ontwikkelt hij uit de traditionele leerstellingen : de doctrine van de 4 tijdperken en de wet van de regressie van de kasten.

De doctrine van de 4 tijdperken

In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de Kali Yuga, het IJzeren Tijdperk. Reeds Hesiodos beschreef de vier tijdperken als het Gouden Tijdperk, het Zilveren, het Bronzen en het IJzeren Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele)

Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

De metafysica van de geschiedenis had een belangrijk gevolg : als de geschiedenis inderdaad het proces van progressieve involutie volgt, van het ene, hogere tijdperk naar het lagere tijdperk, dan kan het eerste tijdperk – althans de doctrine – niet dat zijn van de primitief, van de barbaren, maar wel dat van een superieure staat van de menselijke soort. Het gevolg was dat Evola, naast andere auteurs, onmiddellijk ook de evolutietheorie afwees.

De metafysica van de geschiedenis schrijft een onontkoombaar lot voor, een onweerlegbare koers. Evola legt er de nadruk op dat “hetgeen ons in Europa overkomt, niet arbitrair of toevallig gebeurt, maar voortkomt uit een precieze aaneenschakeling van oorzaken” (25). En “net als de mensen hebben ook beschavingen hun cyclus, hun begin, hun ontwikkeling en hun einde… Zelfs als de moderne beschaving moet verdwijnen, zal ze zeker niet de eerste zijn die verdwijnt en ook niet de laatste…. Cycli openen zich en sluiten af. De traditionele mens was bekend met de doctrine van cycli en alleen de onwetendheid van de moderne mens heeft hem en zijn tijdgenoten doen geloven dat zijn beschaving, die haar wortels heeft in het tijdelijke en het toevallige, een ander en meer geprivilegieerd lot zou kennen” (26)

Wanneer begonnen zich de eerste tekenen van decadentie te manifesteren volgens de Italiaanse cultuurfilosoof ? “De eerste tekenen van moderne decadentie zijn reeds aan te wijzen tussen de 8ste en 6e eeuw voor Christus…. Het komt er dus op aan het begin van de moderne tijden te laten samenvallen met wat men de historische tijden heeft genoemd…. Binnen de historische tijden en in de westerse ruimte duiden de val van het Romeinse Rijk en de komst van het christendom een tweede etappe aan van de vorming van de moderne wereld. Een derde etappe tenslotte doet zich voor met het ineenstorten van de feodale en Rijkswereld van het Middeleeuwse Europa, en bereikt haar hoogtepunt met het humanisme en de reformatie. Van dan af aan, en tot in onze dagen, hebben machten – al dan niet openbaar – de leiding genomen van alle Europese stromingen op het materiële en spirituele vlak” (27)

De etappes van de decadentie – de wet van het verval van de kastes

Het is in het 14e en 15e hoofdstuk van het tweede deel van zijn Rivolta dat we de belangrijke uitleg krijgen over de objectieve wet van de val van beschavingen. Ook hier is er opnieuw zwaar tol aan René Guénon betaald, zoals ook P. A. Taguieff opmerkte (28). De wet van de vier kastes beantwoordt grotendeels aan de doctrine van de vier tijdperken, want in de vier kastes vindt men de waarden terug die volgens deze doctrine opeenvolgend domineerden in één van de vier tijdperken van de regressie. Voor Evola verklaart deze wet ten volle het involutieve karakter in alle sociaalpolitieke aspecten. In alle traditionele maatschappijen zou er een gelijkaardige stratificatie hebben bestaan : aan de top staan overal de vertegenwoordigers van de spirituele autoriteit, daarna de krijgsaristocratie, erop volgend de bezittende burgerlijke stand en tenslotte de knechten. Deze vier “functionele klassen” corresponderen aan bepaalde levenswijzen, elk met zijn eigen gezicht, eigen ethiek, rechtssysteem in het globale kader van de Traditie (29). “De zin van de geschiedenis bestaat nu juist in de afdaling van de macht en van het type van beschaving van de ene naar de andere van de vier kastes, die in de traditionele maatschappijen beantwoorden aan de kwalitatieve differentiering van de belangrijkste menselijke mogelijkheden” (30). Evola vatte in zijn autobiografisch werk Le chemin du cinabre deze regressie en het belang ervan voor de geschiedenis als volgt samen : “Na de val van die systemen die berustten op de zuivere spirituele autoriteit (“sacrale maatschappijen”, “goddelijke koningen”) gaat in een tweede fase de autoriteit over in handen van de krijgsaristocratie, in de cyclus van de grote monarchieën, waar het “goddelijk recht” van de soeverein nog slechts een restecho is van de waardigheid van de eerste leiders. Met de revolutie van de Derde Stand, met de democratie, het kapitalisme en de industrialisering gaat de effectieve macht over in handen van de derde kaste, de eigenaars van de rijkdom, met een even grote transformatie van het type van beschaving en van de heersende belangen. En uiteindelijk kondigen socialisme, marxisme en communisme – en realiseren het ook ten dele - de ultieme fase aan, de komst van de laatste kaste, de antieke kaste van de slaven, die zich organiseren en de macht veroveren. Zij zet de regressie door tot in de laatste fase” (31). Op de creditzijde van de Italiaanse filosoof mag in elk geval genoteerd worden dat hij ook op momenten dat het niet “opportuun” werd geacht, want men moest zijn beschermheer niet de haren in strijken, er steeds op gewezen heeft dat Europa door Amerika werd bedreigd : niet militair, maar politiek, economisch en vooral cultureel. Amerika, dat is voor Evola een perversie van de waarden, en deze perversie leidt onvermijdelijk tot bolsjewisme. Amerika doekte in Europa de laatste restanten op van een feodale en traditionele maatschappij. De Amerikaans liberale weg leidt de beschaving naar haar laatste fase. Metafysisch plaatst de Italiaan Amerika en Sojwet-Rusland in hetzelfde kamp : het zijn twee kanten van dezelfde munt. Communisme is de laatste fase van de involutie, die wordt voorafgegaan door de derde fase, die van de liberale bezitters.

De tweedeling van de beschaving : traditionele versus moderne maatschappij

Het zal onze aandachtige lezers natuurlijk al duidelijk geworden zijn dat er tussen moderne maatschappij en traditionele maatschappij een bijna letterlijk te nemen “onmacht tot communiceren” bestaat, toch in het concept van Julius Evola. En uit de wet van de regressie van de kasten valt al evenzeer een vergankelijkheid van de moderne wereld af te leiden, wat ook heel wat “modernen” zal choqueren. Het verdwijnen van de moderne wereld heeft voor de filosoof slechts “de waarde van het puur toeval” (32) En bovenop het beschavingspluralisme, waarover Spengler het heeft, moet u in Evola’s model rekening houden met het “dualisme van de beschaving”. Er is de moderne wereld en er zijn aan de andere kant die beschavingen die haar vooraf zijn gegaan, tussen die beiden is er een volledige breuk, het zijn morfologisch gezien totaal verschillende vormen van beschaving. Twee werelden waartussen bijna geen contact mogelijk is, want zelfs de betekenis van dezelfde woorden verschilt. Een begrip van de traditionele maatschappij is derhalve voor de grote meerderheid van de modernen onmogelijk (33).

En zoals in de vertaling van een artikel, dat wij in TeKoS (34) afdrukten, vermeld, kunnen tijds- en ruimtebeschavingen terzelfdertijd en naast elkaar bestaan. Moderne wereld en traditionele maatschappijen : twee universele types, twee categorieën.

Tekens van decadentie – diagnose van het heden als geheel van regressieve processen

Als denker van de Traditie heeft Julius Evola een misprijzen voor de moderne westerse wereld, en daarin wordt hij gevolgd én voorafgegaan door nogal wat denkers van de Conservatieve Revolutie. De symptomen waren voor de meeste auteurs in dezelfde hoek te zoeken, alleen over de remedies was men het minder eens. Ook het alternatieve staatsmodel, welk mechanisme de staats- of rijksordening moest leiden, was voor de meesten verschillend.

In hetzelfde artikel over het decadentiedenken van Julius Evola somt auteur Taguieff de symptomen op (35) :

1. Het egalitarisme, pendant van het universalisme van het joods-christelijk type. En Evola benadrukt de christelijke wortels van de egalitaire wortels.

2. Het individualisme. Samen met Guénon bestrijdt Evola het individualisme, want door het bestaan ervan wordt elke transcendentie genegeerd, te beginnen met die die “de persoon” belichaamt. De moderne vergissing : persoon met individu verwarren.

3. Het economisme, de overwaardering dus van productie (productiviteit, aanbidden van de afgod van de materiële vooruitgang, het integraal economisch materialisme, vergoddelijking van geld en rijkdom. Evola is schatplichtig aan Werner Sombart.

4. Het rationalisme, de ideologische implicaties van het paradigma van de “moderne wetenschap” – de neoreligie van de Vooruitgang, het scientisme – verwerping van elke contemplatieve gedachte t.v.v. een weten, gestuurd door een technische actie.

5. De ontbinding van de staat, van de macht, en vooral van de spirituele macht, van de idee zelf van hiërarchie, in en door democratie, liberalisme en communisme. De massificatie van de volkeren, zodat gedragingen, geëgaliseerd en geïnfantiliseerd, beter controleerbaar worden.

6. Het humanisme in zijn historische vormen: het humanisme of het humanitaire cosmopolitisme, de bourgeoisie met haar fundamentele sociale, morele en sentimentele aspecten, en het valse koppel van het liberaal utilitarisme (gericht op de opperste waarde van het welzijn, gebaseerd op de norm van profijt) en het “spiritueel evasionisme”.

7. De verschillende vormen van “seksuele revolutie”, met daarin de hegemonie van de vrouwelijke waarden (broederschap, veiligheid), de groeiende gelijkmaking en uitvlakken van de seksuele verschillen, het oprukken van psychoanalyse als “de demonie van de seksualiteit”, waardering van de “derde sekse”.

8. Het verschijnen van valse elites, oligarchieën van verschillende types, plutocratie, dictators en demagogen, moderne intellectuelen. Twee signalen onderzocht Evola nauwkeurig : het verlies aan zin voor aristocratie, de kracht ervan en de originele traditie, en aan de andere kant de ontbinding van de artistieke vormen, getuige daarvan de twijfel van de moderne muziek tussen intellectualisering en primitieve hypertrofie van zijn fysieke karakter.

9. De ondergang van hetgeen Evola superieure rassen noemt, ras niet te begrijpen in een biologische opvatting.

10. Opkomst van allerlei vormen van neospiritualisme, de zgn. tweede spiritualiteit, met een term eigen aan Spengler. Het vernielen van de traditionele vormen van religie en ascese, hertaald in een “humanitaire democratische moraal”. Evola omschrijft dit neospiritualisme als de evenknie, het evenbeeld van het westers materialisme.

11. De overbevolking. Evola behoort niet tot de natalistische vleugel van de Conservatieve Revolutie: bezorgd is hij niet door ontvolking, hij zoekt menselijke kwaliteit, géén kwantiteit.

12. Het totalitarisme, mogelijk gemaakt door het organisch concept van de staat te vernietigen, en belichaamd door een nieuwe paradoxale formatie : de idôlatrie van de staat en de atomisatie van de gemeenschap. Vanaf dan reflecteert hetgeen beneden is, niet meer hetgeen boven is, want er is geen boven meer. Elke afstand is afgeschaft. De totale horizontaliteit van de geatomiseerde maatschappij – de som van perfect uitwisselbare individuen – is de voorwaarde voor het verschijnen van de pseudostaat, die de totalitaire staat in wezen is.

13. Tenslotte het naturalisme in al zijn varianten : biologisme, materialisme, collectivisme, ja, zelfs nationalisme.

Slotopmerking : wat is decadentie voor Julius Evola ?

Het moet al duidelijk geworden zijn : de negatie van de Traditie is het beginpunt van decadentie en verval. Decadentie kan in de ogen van Evola het best omschreven worden als het toaal verlies aan “oriëntatie naar het transcendente” (36). Had ook Friedrich Nietzsche het niet over “God is dood” als beginpunt van het Europees nihilisme ? In die mate is de moderne maatschappij dan ook volledig tegengesteld aan de traditionele maatschappij en is de toegang naar het transcendente voor haar afgesloten. In zijn later werk Orientamenti zal de Italiaan de lijn doortrekken en noteren dat het antropocentrisme eigenlijk het begin betekent van de decadente moderniteit. Hierin ligt trouwens de scherpste kritiek van Evola aan het adres van Oswald Spengler, iets wat we nu gaan ontdekken.

4. JULIUS EVOLA OVER OSWALD SPENGLER

De twee belangrijke cyclisten, beiden actief in wat men later de Conservatieve Revolutie is gaan noemen, moesten elkaar vroeg of laten wel ontmoeten. Evola kwam een aantal keren in Duitsland spreken voor bvb. de Herrenclub, maar tot een ontmoeting tussen de beide filosofen is het nooit gekomen. We mogen ervan uitgaan dat Spengler de Italiaan niet kende en ook zijn werken niet had gelezen. Vergeten we trouwens niet dat het magnus opum van Evola pas in 1936 verschijnt, en dat Spengler hetzelfde jaar overleed. Maar Spengler kende bvb. ook de naam van Vico niet, wat erop kan duiden dat hij weinig kennis had over de Italianen. Evola kende het werk van Spengler wel, hij las alle werken van de Duitser, niet alleen Der Untergang des Abendlandes, maar ook zijn Jahre der Entscheidung. En in een tweetal artikels ging de Italaanse filosoof dieper in op de betekenis van Spengler voor het traditioneel denken en poogde hij tevens een traditionele kritiek te formuleren op de fundamenten van het Spengleriaans denken. Evola vertaalde Der Untergang des Abendlandes in het Italiaans in 1957 en vatte in zijn inleiding enkele punten van kritiek samen. Verder schreef hij in Vita Italiana in 1936 over de Duitse ondergangsfilosoof. De beide artikels werden in 1997 in het Frans vertaald en uitgegeven (37).

Voor Julius Evola is Spengler géén moderne auteur, in die zin dat hij met zijn werk het gevoel wekt reëel te zijn, te appelleren aan iets dat groter is dan zichzelf. De beschaving, aldus Spengler, ontwikkelt zich niet volgens het ritme van een continue vooruitgang naar de “beste” beschaving. Er bestaan slechts verschillende culturen, afzonderlijk van elkaar. Tussen culturen bestaan hoogstens verbindingen van analogie, maar er is géén continuïteit.

Evola merkt op dat dit de centrale ideeën van Spengler zijn, die op geen enkele manier terug te brengen zijn tot een persoonlijke filosofische stelling. Want op een of andere manier leefden dezelfde ideeën ook reeds in de antieke wereld, onder de vorm van cyclische wetten die de culturen en de volkeren leidden. Alleen, dit maakt ook direct dé grote zwakte uit van Spengler, want op geen enkel moment wordt er ook maar gewag gemaakt van het transcendente karakter van de cyclische wetten van de culturen : “Hij ontwierp zijn wetten als nieuwe naturalistische en deterministische wetten, als een reproductie van het somber lot dat planten en dieren (…) te wachten staat: ze worden geboren, groeien en verdwijnen. Zo had Spengler geen enkel begrip van de spirituele en transcendente elementen die aan de basis liggen van elke grote cultuur. Hij is de gevangene van een laïcistische stelling die de invloed onderging van de moderne ideeën van de levensfilosofie, het Faustisch activisme en het aristocratisch elitisme van Friedrich Nietzsche” (38). En Evola komt tot de essentie : Spengler heeft niet begrepen dat er boven de pluraliteit van culturen en hun ontwikkelingsfasen een dualiteit van cultuurvormen bestaat. Hij benaderde dit concept nochtans op het moment dat hij culturen in opgang plaatste tegenover culturen in neergang, en cultuur t.o.v. beschaving. Maar, zegt Evola, hij slaagde er niet in om de essentie van de tegenstelling bloot te leggen.

De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.

De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.

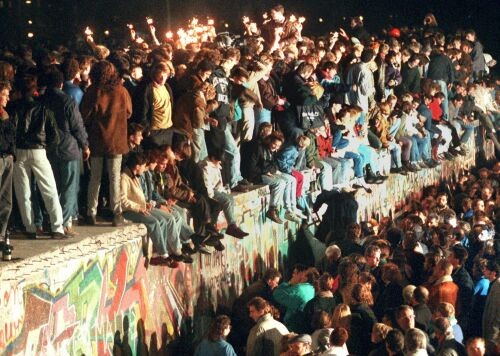

Toch kan Evola zich vinden in de beschrijving van de beschaving in verval : “Massacultuur, anti-kwalitatief, anorganisch, urbanistisch en nivellerend, diep anarchistisch, demagogisch en antitraditioneel”. En verder wijdt hij enkele zinnen aan de twee wereldrevoluties die het Westen in Spengleriaans opzicht zullen nekken : “Een eerste, interne, heeft zich al gerealiseerd, de sociale revolutie van de massificatie en assimilatie (…). De tweede revolutie is zich aan het voorbereiden, de invasie van de gekleurde rassen, die zich in Europa vestigen, zich europeaniseren en die de beschaving naar hun hand zullen zetten” (40). En dan opnieuw de kritiek van de Italiaanse filosoof : als antwoord op deze bedreigingen “weet Spengler slechts het ideaal van het mooie beest op te roepen, het eeuwige instinct van de krijger, latent aanwezig in periodes van ondergang, maar klaar om op te springen als de volkeren zich in hun vitale substantie bedreigd voelen (…). Dit beantwoordt volledig aan de visie van een tragische Faustische ziel, dorstend naar het eeuwige, wat voor Spengler juist model stond voor het Leitmotiv van de westerse cyclus”. Deze weg vindt Evola zeer vaag en onduidelijk, want de opkomst van de grote rijken, met hun binoom massa-Caesar, waren de emanatie van de kanker van het vernietigend cosmopolitisme, van het demonisch karakter van massa’s en dus uitingen van de decadentie zelf. Het echte alternatief zou er juist in bestaan de massa’s als massa te vernietigen en in haar nieuwe articulaties te provoceren, nieuwe klassen, nieuwe kasten (41). Niets van dit alles bij Spengler, stelt Evola bijna teleurgesteld vast, er is maar één ankerpunt, zijn Pruisen, zijn Pruisisch ideaal. Spengler zag Pruisen niet in nationale dimensies, maar eerder als een levenswijze : niet hij die in Pruisen is geboren, kan zich Pruis noemen, maar “dit type kan men overal vinden, het is een teken van ras, van gedisciplineerde toewijding, van innerlijke vrijheid in het uitvoeren van de taak, autodiscipline”. Evola besluit met te stellen dat dit Pruisen op zijn minst een solide traditioneel referentiepunt is, maar betreurt toch dat Spengler niet verder is gegaan.

5. ENKELE VERDIENSTEN VAN DE BEIDE HEREN

De betreurde Armin Mohler vatte de betekenis van Oswald Spengler in een aantal rake punten samen. Wij kunnen de voornaamste punten bij uitbreiding ook toepassen op de Italiaanse ondergangsauteur :

Spengler trekt in crisissituaties ondergrondse stromingen van het denken met een radicaliteit in het bewustzijn, wat voor hem hoogstens door een Georges Sorel werd voorgedaan. En die gedachtenstroming is een denken over de realiteit, gestart door de Stoa en Herakleitos, dat vanaf de start afzag van valse troostende gedachten of van de voorspiegeling van ordenende systemen. Dit denken – dat ook dat van Spengler is – staat boven elk optimisme of pessimisme. Geschiedenis is een in elkaar lopend proces van geboorten en ondergang en er blijft de mens niets anders over dan deze realiteit met heroïsche aanvaarding te ondergaan.

Een tweede verdienste, schrijft Mohler, is het opnieuw in baan brengen van het cyclisch denken, vanuit een stroom van Europese en buiten-Europese denkers. T.o.v. het aan invloed winnende liniair denken - zeker na de overwinning van het liberaal kapitalistische mens- en maatschappijbeeld - is het nodig en noodzakelijk dat een alternatief, ook op intellectueel vlak, geboden wordt op de vooruitgangsidee (42). De originaliteit bestaat hierin dat hij het organisch concept van de Duitse Romantiek overbracht op de cyclische gedachte en deze van toepassing verklaarde op zijn acht cultuurkringen. Hij combineerde de cyclische idee met het probleem van de decadentie en het verval van de cultuur. Een fundamentele breuk dus met de optimistische liberale vooruitgangsidee, en vooral nuttig in het doorprikken van de zeepbel, als zou er slechts één manier bestaan om naar de wereld te kijken.

Werd er van wetenschappelijke hoek vaak kritiek uitgebracht op de cyclische cultuurfilosofen – vooral het determinisme werd als onwetenschappelijk van de hand gewezen – dan is diezelfde kritiek even goed van toepassing gebleken op het liniaire beeld van de geschiedenis : ook hier speelt een determinisme mee, dat wetenschappelijke kringen al evenmin kunnen accepteren. Match nul, zullen wij maar zeggen, of is de eerste helft pas gespeeld ? Het is belangrijk te beseffen dat Spengler er samen met Toynbee, Sorokim Pitrim en anderen, voor heeft gezorgd dat de liniaire geschiedenisfilosofie – een uitvloeisel van de drie monotheïstische godsdiensten en hun wereldlijke realisaties – een cyclisch geschiedenisbeeld tegenover zich kreeg, dat eerder of opnieuw aanknoopte bij de oude, heidense, polytheïstische godsdiensten : een tijdlang hield de liniaire geschiedenisfilosofie vol, dat zij en zij alleen wetenschappelijke waarde had. Sinds het oprukken van de cyclische geschiedenisfilosofie kan zij dit niet meer volhouden.

Tenslotte heeft niemand zo duidelijk en onverbiddelijk als Spengler gewezen op de sterfelijkheid en vergankelijkheid van culturen en tot het einde toe doorgedacht. Sommige one-liners moeten toch doen denken : “De blanke heersers zijn van hun troon gestoten. Vandaag onderhandelen zij waar ze gisteren nog bevalen en morgen zullen ze moeten smeken om nog te mogen onderhandelen. Ze hebben het bewustzijn verloren van zelfstandigheid van hun macht en ze merken het niet eens”.

De verdienste van Julius Evola in dit alles : de Italiaanse filosoof verruimde de blik van Spengler en voegde er een transcendente, spirituele dimensie aan toe. Verder wees hij erop dat het proces van het sombere tijdperk, de finale fase dus, zich eerst bij ons heeft ontwikkeld. Daarom is het niet uitgesloten dat we ook de eersten zullen zijn om het nulpunt te passeren, op een moment waarop andere beschavingen zich nog in de fase van ontbinding zullen bevinden.

Voetnoten

(1) Weismann, K., Het rechtse principe, TeKoS, nr. 113, pag. 5

(2) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 36 e.v.

(3) Huntington, S., Botsende beschavingen, Uitgeverij Anthos, Baarn, 1997, ISBN 90 763 4115 x

(4) Cliteur, P., Tegen de decadentie, Arbeiderspers, Amsterdam, 2004, 223 blz., 16,95 euro)

(5) Weismann, K., Die heroische Existenz im Geistigen, in Junge Freiheit, nr. 6/04, 30 januari 2004, pag. 17

(6) Freund J., Evola ou le conservatisme révolutionnaire, in Guyot-Jeannin, A., Julius Evola, Les dossiers H, L’Age d’Homme, Lausanne, Suisse, 1997, pag. 187

(7) Weissmann, K., Het rechtse principe, TeKoS, nr. 113, pag. 5

(8) Spengler, O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Verlag C. H. Beck, München, 1973, eerste uitgave 1923,1249 pagina’s

(9) Evola, J., Rivolta contro il mondo moderno, Ulrico Hoepli, Milano, 1934, 482 pagina’s

(10) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, ISBN 90-232-2695-X, 402 pagina’s.

(11) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, Regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 396

(12) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, Regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 397-398

(13) Boterman, F., Kultur versus Zivilisation: Oswald Spengler en Nietzsche, in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 161-176

(14) Spengler, O., Untergang des Abendlandes, pag. 3

(15) Strong, T. B., Oswald Spengler – Ontologie, Kritik und Enttäuschung, in Ludz, P. C., Spengler heute, München, 1980, pag. 88

(16) Mann, T., Betrachtungen eines Unpolitischen, geciteerd in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003

(17) Evers, M., Het probleem van de decadentie : Thomas Mann en Nietzsche, in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 130

(18) Boterman, F, Kultur versus Zivilisation: Oswald Spengler en Nietzsche in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 175 e.v.

(19) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, pag. 67

(20) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, pag. 68

(21) Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, 204 pagina’s

(22) Evola, J., Rivolta contro il mondo moderno, misschien gemakkelijkst in zijn Franse vertaling te lezen. Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, 501 pagina’s

(23) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 9

(24) Evola, J., Il cammino del Cinabro, in Franse vertaling te lezen : Le chemin du Cinabre, Archè, Milano, 1982, pagina 123-124

(25) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 487

(26) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 493

(27) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 493 e.v.

(28) Taguieff, P. A., Julius Evola, penseur de la décadence, in Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, p. 27

(29) Evola, J., Le chemin du cinabre, Arché-Arktos, Carmagnola, 1982, pagina 125

(30) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 449

(31) Evola, J., Le chemin du cinabre, Arché-Arktos, Carmagnola, 1982, pagina 125

(32) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 12

(33) Evola, J., La tradition hermétique, Ed. Traditionelles, Paris, 1975, pagina 26

(34) Evola, J., Waarom tijdsbeschavingen en ruimtelijke beschavingen een verschillende geschiedenis hebben, in TeKoS, nr. 57, pagina 13 en volgende

(35) Taguieff, P. A., Julius Evola, penseur de la décadence, in Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, p. 31 en volgende

(36) Evola, J., Chevaucher le tigre, Trédaniel, Paris, 1982, pagina 269

(37) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997

(38) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 7-9

(39) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 10

(40) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 14

(41) Ibidem

(42) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pag. 15-16

(43) Mohler, A., Oswald Spengler (1880-1936) in Criticon, nr. 60-61, pagina 160-162

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

E se l’11 settembre fosse colpa nostra? Non, come farneticato da qualche fanatico in preda a convulsioni anti-americane, che siano stati gli statunitensi ad abbattere le Twin Towers, magari con la complicità degli ebrei, in una riedizione un po’ stantia del complotto dei «Savi di Sion». No, in altro senso. E cioè nel senso che l’11 settembre sarebbe la «conseguenza logica, e prevedibile, della pretesa dell’Occidente di ridurre a sé l’intero esistente».

E se l’11 settembre fosse colpa nostra? Non, come farneticato da qualche fanatico in preda a convulsioni anti-americane, che siano stati gli statunitensi ad abbattere le Twin Towers, magari con la complicità degli ebrei, in una riedizione un po’ stantia del complotto dei «Savi di Sion». No, in altro senso. E cioè nel senso che l’11 settembre sarebbe la «conseguenza logica, e prevedibile, della pretesa dell’Occidente di ridurre a sé l’intero esistente». Un agréable périple familial dans notre cher Hexagone, — on n'écrit plus la Doulce France, — m'a permis de suivre, l'actualité grâce aux quotidiens régionaux. Et durant la semaine écoulée, ils évoquaient les péripéties consécutives à la participation de quelques Français à l'opération turque de solidarité avec Gaza.

Un agréable périple familial dans notre cher Hexagone, — on n'écrit plus la Doulce France, — m'a permis de suivre, l'actualité grâce aux quotidiens régionaux. Et durant la semaine écoulée, ils évoquaient les péripéties consécutives à la participation de quelques Français à l'opération turque de solidarité avec Gaza.

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig : 1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica. De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.

De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)