Door de Verlichting verblind

Kan het liberalisme de islamisering nog stuiten?

Door Marcel Bas

"Een ander uitstekend middel is het zenden van kolonisten naar een of twee

plaatsen; de aldaar gestichte koloniën zijn als het ware de sleutels van de

nieuwe staat. Deze maatregel is noodzakelijk; anders toch moet men in het

nieuw veroverde land veel troepen op de been houden. Het stichten van

nederzettingen kost de vorst niet veel (...)"

– Niccolò Machiavelli, De Vorst, 1532

"Car il n'est pas intellectuellement élégant, intellectuellement chic d'admettre

que le fondement d'une civilisation est ethnique. J'évoquerai plus loin l'utopie de

cette vision communautariste ou intégrationniste de l'Europe, en défendant le

principe de l'unité ethnique et de l'ethnocentrisme contre l'ethnopluralisme. (...)

Le courage idéologique consiste aujourd'hui à défendre l'ethnocentrisme."

– Guillaume Faye, La Colonisation de l'Europe, 2000

"Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht

doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?"

– Bertolt Brecht, 1953

De aanhoudende groei van het aantal moslims in Noord- en West-Europa leidt tot de vrees dat de islam er een steeds grotere invloed zal verwerven. Onze Westerse, uit de Verlichting voortgekomen verworvenheden – variërend van homorechten tot de vrijheid van meningsuiting – zouden namelijk op gespannen voet staan met de islamitische leefregels. Politici en filosofen trachten die vrees te bezweren door de verlichtingswaarden als universele waarden te presenteren en te pleiten voor nog sterkere omarming ervan. Tegelijkertijd wordt christelijke Oost-Europese landen, die niets van massa-immigratie willen weten, door politici verweten "xenofoob" te zijn, en "nog niet multi-etnisch" te denken. Maar zijn onze verlichtingswaarden wel zo universeel? En in hoeverre zullen die nog in staat zijn ons voor verdere islamisering te behoeden? En kunnen wij juist niet veel leren van de Oost-Europeanen als het aankomt op het behoud van onze Europese beschaving?

De huidige politieke reactie

De massale toestroom van moslims in de afgelopen decennia, en vooral in 2015 en 2016, heeft in Noord- en West-Europa geleid tot de vestiging en groei van een islamitische zuil. Hier en daar doen zich hachelijke situaties voor, waar politici op hebben moeten reageren. Zo zijn er salafistische terreuraanslagen gepleegd, is er becijferd dat moslimmannen in Zweden zich tientallen malen meer aan Zweedse vrouwen vergrijpen dan Zweedse mannen dat doen, en blijkt dat in de Engelse stad Rotherham een moslimbende 1.400 overwegend autochtone meisjes heeft misbruikt, verkracht en vermoord.

Tijdens de beruchte jaarwisseling van 2015–2016 hadden moslimaanranders en -verkrachters het niet alleen in het Duitse Keulen, maar ook elders in Noord- en West-Europa op inheemse vrouwen gemunt. Het bleek dat zulke aberraties eigenlijk al jaren schering en inslag waren tijdens feestelijkheden in Duitsland en Scandinavië, waarbij vrouwen op grote schaal door moslims aangerand en verkracht werden.

" De Duitse en Zweedse overheden en media waren erin geslaagd deze feiten jarenlang onder de pet te houden. Pas nadat de wal het schip gekeerd had, gaven zij schoorvoetend toe dat zij er geen ruchtbaarheid aan wilden geven, uit angst om de daders te zeer als collectief voor te stellen en zo van discriminerend gedrag beticht te worden."

De Duitse en Zweedse overheden en media waren erin geslaagd deze feiten jarenlang onder de pet te houden. Pas nadat de wal het schip gekeerd had, gaven zij schoorvoetend toe dat zij er geen ruchtbaarheid aan wilden geven, uit angst om de daders te zeer als collectief voor te stellen en zo van discriminerend gedrag beticht te worden.

Niet alleen onze vrouwen worden belaagd: ook homo’s en joden worden door moslims uitgejouwd en belasterd. Hiertegenover stellen Noord- en West-Europese bewindslieden, zoals minister-president Mark Rutte (maar ook de meest conservatieve politici), dat er aan onze aan de Verlichting ontsproten waarden en verworvenheden niet getornd wordt. Rutte c.s. hebben meerdere malen verklaard dat die waarden de vrijheid garanderen waarmee vrouwen, homo's en joden zich op straat mogen vertonen. Wie die niet respecteert, hoort hier niet thuis. Eenieder kan zich de Verlichting eigen maken: in reactie op 'Keulen' verklaarde de Amerikaanse filosofe Susan Neiman dan ook hoopvol dat de Verlichting niet is beperkt tot één cultuur, maar dat het een universele beweging is die in Europa gewoon beter is gerealiseerd dan elders.

Voorvallen zoals in Keulen genereren veel media-aandacht. Die kunnen rekenen op kordate reacties van politici en meningsvormers. Er zijn echter kwesties die veel dieper en langduriger op onze cultuur zullen ingrijpen. Neem nu de strijd om groepsbelangen. Reeds nu krijgen wij te maken met islamitische eisen zoals het recht voor vrouwen – ongeacht hun functie – om overal islamitische doeken en versluieringen te dragen. En wat te denken van het verbannen van kerstbomen of andere christelijke symbolen uit openbare instellingen, het inruilen van christelijke feestdagen voor islamitische feestdagen, het recht om moskeeën en islamitische scholen te bouwen, het recht op halalvoedsel, het recht op gezinshereniging na gezinshereniging? Deze belangenstrijd zal de komende decennia in intensiteit toenemen en zal onze landen ingrijpend veranderen. Tenzij ook deze problematiek op een krachtig politiek-filosofisch weerwoord kan rekenen. Doch dat blijft uit.

Verlichting en liberalisme

Rutte c.s. noemen de Verlichting; uit deze filosofische stroming kwam het liberalisme voort. Het liberalisme is de politiek-maatschappelijke invulling van de Verlichting. Vooral na de ineenstorting van het fascisme en het communisme is het neoliberalisme in onze landen heersend. In Nederland en de oudere EU-lidstaten verkondigen bijna alle politieke partijen het liberale verhaal. Als een politicus of het Verdrag van Lissabon (artikel 1) Europese waarden verkondigen, dan worden daarmee de verlichtingswaarden van het neoliberalisme bedoeld.

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

In de negentiende eeuw verbreidde het verlichte liberalisme zich door West-Europa onder de leuze Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap: het gaat uit van de soevereiniteit van het individu en de rede. Het individu heeft de vrijheid te kiezen hoe hij zijn leven leidt: hij kan ervoor kiezen tot wel of geen gemeenschap te behoren, wel of geen religie aan te hangen, zijn identiteit aan zijn volksgenoten of aan het kopen van consumptiewaar te ontlenen, enzovoorts. De ooit onwrikbare drie G's – Gezin, Gemeenschap en Geloof – zijn vervolgens onderhandelbaar en relatief geworden. Collectieven zouden maar tot onderhorigheid en tweespalt leiden, maar eenmaal opgedeeld in individuen zal men ervoor kunnen kiezen zich gebroederlijk en rationeel gedragen, en een betere wereld te creëren.

"De Verlichting herdefinieert en deelt van alles op; het huwelijk en de kleinste natuurlijke gemeenschap, het gezin, incluis."

De Verlichting herdefinieert en deelt van alles op; het huwelijk en de kleinste natuurlijke gemeenschap, het gezin, incluis. Deze instituties zouden niet langer deel uitmaken van Gods orde. Niet langer is het huwelijk voorbehouden aan man en vrouw, of is het gezin het vanzelfsprekende nestje waarin kinderen geboren en opgevoed worden. De regulering en het causaal verband tussen seks en voortplanting zijn dan ook kwesties van eigen, individuele keuzen geworden. Dit is onlangs geculmineerd in het liberale verschijnsel waarbij paren van het gelijke geslacht ook mogen huwen. Zulke paren mogen zelfs kinderen hebben – al heeft de Voorzienigheid eigenlijk bepaald dat dit helemaal niet kan.

Dit heeft ertoe geleid dat de vanzelfsprekende, organische aanvullendheid van man en vrouw betwijfeld wordt. Aangestuwd door LGTB-bewegingen heeft men nu in Zweden in officiële documenten het 'derde geslacht' geïntroduceerd, en zijn in Frankrijk de begrippen vader en moeder heel pragmatisch gewijzigd zijn in ouder 1 en ouder 2. Fysiek gezien zijn personen niet op te delen, maar volgens de Verlichting kan hun identiteit dus wel bijgesteld en geherdefinieerd worden. Er zijn nu, logischerwijze, individuen beschreven die met een boom willen huwen, of die beweren dat ze "in het verkeerde lichaam zitten" en eigenlijk een kat zijn. Vervolgens bekeren steeds meer onzekere Europese vrouwen zich tot de islam, waar ze de in het Westen gemiste geborgenheid en richtlijnen van de drie G's wél aantreffen.

Dit soort existentiële dissociatie maakt deel uit van de voortgaande individualisering van de maatschappij: het stokpaardje van het liberalisme.

Individualisme gaat ook hand in hand met de gedachte dat het ene collectief gelijk is aan het andere. De Nederlandse liberale Grondwet van 1848 was opgesteld om de godsdienststrijd tussen protestanten en katholieken te sussen. In de geest van die Grondwet is de ene religie niet meer waard dan de andere. Het maakt niet uit of de ene religie hier verworteld is en de andere niet. Er is dus bepaald dat er niet alleen vrijheid van religie is, maar ook gelijkheid van religies. Thans mag elke religie in Nederland haar eigen gebedshuizen en onderwijsinstellingen oprichten.

Thans mag elke religie in Nederland haar eigen gebedshuizen en onderwijsinstellingen oprichten.

Christelijke gezindten zijn gelijk aan elkaar, maar sinds de massa-immigratie is de islam dat nu ook aan het hier gegroeide en verwortelde christendom.

Etnische collectieven zijn volgens het liberalisme ook gelijk aan elkaar. De ene etnische groep beschikt immers niet over meer rechten ergens te wonen dan de andere. Anders zouden we discrimineren. Het enige dat boven alle twijfel verheven zou moeten zijn, is de liberale rechtsstaat met zijn vrijheden en parlementaire democratie. Mensen die het daar niet mee eens zijn, zijn niet vrij daarvoor uit te komen. Met name Westerse landen doen er veel aan de verworvenheden van de Verlichting te exporteren naar Centraal- en Oost-Europa, en naar moslimlanden.

Waarden en normen zijn volgens het liberalisme relatief en lokaal, behalve als zij zijn voortgekomen uit de kernwaarden van de Verlichting. Dan zijn zij ononderhandelbaar en universeel.

De nieuwe werkelijkheid

Nu hebben we te maken met aanhoudende massa-immigratie vanuit moslimlanden en een voortdurende aanwas van nieuwe generaties moslims in onze landen. En men vraagt zich af of de verworvenheden van de Verlichting nu onder druk staan. De vraag die ik echter zou willen stellen is: kunnen we met de kernwaarden van de Verlichting in de hand hier nog wel een dam opwerpen tegen de islam?

De volkeren van het Midden-Oosten

Laat ons daarvoor eerst bepalen met wie wij te maken hebben.

"Volkeren in het Midden-Oosten denken van nature collectivistisch en etnocentrisch. "

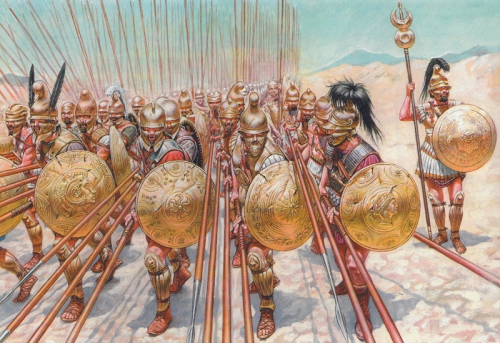

Volkeren in het Midden-Oosten denken van nature collectivistisch en etnocentrisch. Hun pastorale voorouders groepeerden zich in grote herdersfamilies en op evolutionair beslissende momenten moesten dit soort sibbegemeenschappen (clans) met elkaar concurreren. Zij werden patriarchaal geleid, d.w.z. (familie)leden waren gehoorzaam aan een mannelijke stamhouder, en de groep betrachtte een strijdvaardige houding tot andere groepen. Men bewaakte een duidelijke afbakening van de ingroup tegenover de outgroup.

Uitbreiding van de zo belangrijke, tot loyaliteit nopende onderlinge verwantschap, bijvoorbeeld door endogamie, uithuwelijking, polygynie en het verwekken van veel kinderen, vergrootte de invloed van de groep op de leefomgeving. Binnen de groep was er weinig ruimte voor individualisme en buiten de groep was er weinig ruimte voor altruïsme want collectieven waren niet gelijk aan elkaar. En iets was moreel juist zolang de groep ervan profiteerde.

De volkeren van Noord- en West-Europa

In het geval van zware beproevingen neigen ook wij tot tribalisme. Wij zijn dus wel collectivistisch aangelegd, maar kwalitatief minder dan de volkeren uit het Midden-Oosten. Onze voorouders zouden gedurende de laatste IJstijd een evolutionair belangrijke periode hebben doorgemaakt. Zij waren toen jagers-verzamelaars die zich vanwege het ruige klimaat groepeerden in vaak geïsoleerde, relatief kleine families waarbij de man de taak tot levensmiddelenverschaffer op zich nam. Isolement, kou en schaarste noopten tot monogamie, onderlinge affectie en relatieve gelijkheid tussen de seksen. Het aanhalen en versterken van bredere familiebanden leverden in onze wordingsgeschiedenis geen significante voordelen op, dus het zoeken van een partner gebeurde buiten de eigen verwanten (exogamie). Hierdoor was er ruimte voor meer individualisme en werd de groep nog minder gekenmerkt door sterk patriarchale verhoudingen.

" Dit verloop heeft de Noord- en West-Europese volkeren in zekere zin een goedmoedige, niet-etnocentrische, ontvankelijke doch individualistische inborst gegeven. "

Het contrast tussen ingroup en outgrouphoefde niet groot te zijn. Moraal was en is onder onze volkeren universeel: iets is moreel juist, ongeacht de vraag of het de groep ten goede komt. Vervolgens verleende het christendom ons het geloof in gelijkheid voor God, onder christenen. Dat raakte echter seculier en veralgemeniseerd tot de idee dat alle mensen, waar dan ook, aan elkaar gelijk zijn.

Dit verloop heeft de Noord- en West-Europese volkeren in zekere zin een goedmoedige, niet-etnocentrische, ontvankelijke doch individualistische inborst gegeven. Het maakt aannemelijk dat de Verlichting hier in Noord- en West-Europa zo heeft kunnen aanslaan omdat wij over een primordiale geneigdheid tot openheid en individualisme beschikken.

We denken en hopen dat onze kernwaarden universeel zijn, en we gunnen de nieuwkomer dezelfde zegeningen. Maar die waarden zijn niet universeel. Het op zich heel legitieme en functionele waardenstelsel van de islam is daar een van de vele bewijzen voor.

Liberale uitholling van het volksbegrip

Een liberale overheid waakt over burgers, ongeacht of die wel of geen volk ofummah (de moslimgemeenschap) vormen. In onze samenleving is het etnische begrip volk steeds verder op de achtergrond geraakt en misschien zelfs lastig geworden, aangezien het Nederlands staatsburgerschap door de massa-immigratie steeds minder een zaak van het Nederlandse volk is geworden. Een volk vormt een eenheid op grond van onderlinge verwantschap en een gedeelde geschiedenis. Staatsburgerschap, daarentegen, kan hoofdzakelijk gebaseerd zijn op territorialiteit en nationaliteit: het is het gevolg van rationele en juridische overeenkomsten met de staat waarvoor eenieder kan kiezen die te onderschrijven of na te leven. Staatsburgerschap is dus, in beginsel, een open systeem. Volkswezen, daarentegen, vindt zijn oorsprong in de biologische, niet-rationele, collectivistische sfeer. Daar valt weinig in te kiezen. Het is, als het ware, aangeboren. Onder invloed van de rationele verlichtingskernwaarden is volkswezen dan ook omstreden geraakt.

Begrippen als volk en volkswezen "sluiten mensen uit", zoals dat tegenwoordig heet. Autochtonen die uit zelfbehoud een beroep doen op het collectivistische volksbegrip en die vervolgens, uit een gevoel van verbondenheid, het opnemen voor hun eigen mensen, zouden wel eens van discriminatie – een strafbare schending van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet – kunnen worden beticht. Discriminatie is in het liberale Westen een nieuwe zonde. Ondertussen dendert het proces waarin autochtonen toenemend uit hun natuurlijke gemeenschappen losgeweekt raken, onverminderd voort, terwijl allochtonengemeenschappen groeien en zich collectief steeds effectiever organiseren.

In hun pogingen op te komen voor de belangen van de eigen groep in een door Westerlingen overheerste omgeving, organiseren moslims zich ongestoord langs etnisch-religieuze lijnen. Getuige de inmiddels vele onderscheidenlijk Turkse en Marokkaanse moskeeën en belangenorganisaties is de 'in ballingschap' verkerende ummah minder internationalistisch en veel etnocentrischer dan door Mohammed beoogd was. Er is niet veel wat ons op individualisme en vrije keuzen geënte bestel daartegen kan inbrengen. Behalve dan nog meer te hameren op verlichtingswaarden en autochtoon etnocentrisme af te straffen.

" Onze liberale Grondwet kwam tot stand in een autochtoon, christelijk Nederland. Maar nu draagt deze exponent van de Verlichting aan de ene kant bij tot verdere versterking van de islam in ons land, en aan de andere kant tot verzwakking van onze autochtone identiteit. "

Onze liberale Grondwet kwam tot stand in een autochtoon, christelijk Nederland. Maar nu draagt deze exponent van de Verlichting aan de ene kant bij tot verdere versterking van de islam in ons land, en aan de andere kant tot verzwakking van onze autochtone identiteit. Onze overheid is grondwettelijk gezien namelijk genoodzaakt het behoud van de islam te faciliteren door de bouw of oprichting van de moskeeën en islamitische scholen te ondersteunen.

Daarnaast voorziet de Grondwet in representatieve democratie. Ook deze is ooit in het leven geroepen onder de invloed van de Verlichting. Dit was haalbaar binnen die oude, autochtone, christelijke Nederlandse natie. Nederland was al geruime tijd een natiestaat; men deelde dezelfde waarden, christelijke ethiek, geschiedenis en etniciteit. Het electoraat vormde, kortom, een volk. Daarop kon het liberalisme gedijen, terwijl het de oude christelijk-sociale initiatieven en hiërarchieën afbrak. Maar hoe meer islamieten het Nederlands staatsburgerschap kunnen verwerven, hoe minder ons volk zich in zijn natiestaat zal kunnen herkennen. Ook democratie is inmiddels steeds minder een kwestie van het volk geworden. Bij voortduring kan dit proces ontaarden in een strijd om behartiging van tegengestelde, etnische belangen. Hier moeten wij op voorbereid zijn. Autochtonen zijn zich echter nog niet erg bewust van hun eigen etnische belangen. Allochtone minderheden, en inzonderheid moslims, zijn zich dat wel.

Paradoxen

Er voltrekt zich aldus een proces waar etnische minderheden onevenredig veel invloed verwerven in de Nederlandse en Westerse politiek en samenleving. De islamitische gemeenschap is groot, doch de inheemse Nederlanders zijn demografisch nog veruit in de meerderheid. Maar als die meerderheid zich de inschikkelijke rol van een minderheid aanmeet, bijvoorbeeld uit angst om te discrimineren of om haar individualistische kernwaarden te verloochenen, dan kent zij haar eigen collectieve belangen niet.

"Autochtonen zijn zich echter nog niet erg bewust van hun eigen etnische belangen. Allochtonen, en inzonderheid moslims, zijn zich dat wel. "

Tot nu toe schamen wij, niet de moslims, ons voor dit soort 'primitieve' belangen. Haast altruïstisch accepteren wij tijdens verkiezingen etnisch stemgedrag onder moslims, geven we kinderbijslag aan grote moslimgezinnen en willen we aanranders in Keulen niet collectief stigmatiseren.

Migranten uit de Oriënt beschouwen zich echter weldegelijk als een collectief. Juist in onze landen, dus eenmaal buiten de islamitische landen woonachtig, neigen zij als minderheid sterker naar de eigen ummahen/of de eigen etnische groep.

Hun religieus en etnocentrisch collectivisme, versterkt door primordiaal wantrouwen jegens de andere groep, druist juist in tegen de door onze politici gepropageerde liberale kernwaarden en verworvenheden van de Verlichting. De islam en de daaraan verbonden mentaliteit zijn ons dan ook wezensvreemd. De islam weerspiegelt de orde die binnen de sibbegemeenschap heerst: de overheid, het recht, het huwelijk, de verhoudingen tussen man en vrouw, het individu en de sibbegemeenschap zelf zijn er ondergeschikt aan Allah. In het Westen is echter alles, ook onze religie, onder invloed van de Verlichting ondergeschikt geraakt aan de door onszelf ingestelde overheid, die allen als gelijken dient te behandelen, maar die zelf, door het democratisch proces, ook onderhevig is aan verandering en bijstelling van onderaf.

De paradox is nu dat 'onverlichte' waarden en overlevingsstrategieën van minderheden alhier kunnen gedijen dankzij de kernwaarden van de Verlichting. De paradox wordt groter als we zien dat het nut van deze waarden sterk tot voordeel van moslims strekt. Nóg groter is de paradox als we zien dat Noord- en West-Europeanen als reactie op de islamitische nieuwkomers tegenwoordig geneigd zijn die waarden te overdrijven. Een voorbeeld: in antwoord op islamitische homokritiek beschouwen wij het als iets typisch Nederlands om massaal op te komen voor homorechten zoals het zgn. homohuwelijk. Het ontgaat ons echter dat wij daarmee afbreuk doen aan het huwelijk als een door God gegeven verbintenis tussen man en vrouw, en als plek waar de toekomstige generaties van ons volk geboren zullen worden. Dit klimaat van autochtone ontwaarding van het huwelijk en het loskoppelen van seks en voortplanting hebben het aantal autochtone echtscheidingen ernstig doen stijgen en het aantal autochtone geboorten dramatisch doen dalen.

Maar hoezeer wij tegenwoordig ook beginnen te geloven dat de Verlichting ons ten overstaan van de islam een identiteit kan verschaffen, heeft diezelfde Verlichting ons geleerd dat het ene collectief niet beter is dan het andere. Men mag niet aan de fundamenten van de liberale rechtsstaat zagen, maar als wij afgeleerd hebben de ene cultuur als waardevoller in te schatten dan de andere, dan is er niet veel rationeels in te brengen tegen iets als het multiculturalisme of islamitische kritiek op de typisch Westerse Verlichting. Als onze cultuur niet geschikter of beter is om hier leidend te zijn, wie zijn wij dan om de toevloed van alloculturele migranten tegen te gaan? Wij moeten onze medemensen uit het Midden-Oosten en de Maghreb gewoon als individuen verwelkomen, de grenzen openzetten, en hun culturen hier naast de onze laten floreren.

Liberalisme schaft zichzelf af

Zulk cultuurrelativisme is een gevaarlijke gedachtegang. Wat ons onderscheidt van nieuwkomers is onze gemeenschappelijke herkomst, die wij als Europeanen, Nederlanders, delen. Die gemeenschappelijkheid zou ons ertoe in staat kunnen stellen onze eigenheid t.a.v. de islam te bewaren, en de aanvaardbaarheid van de islamitische identiteit hier te lande tegen te gaan. In onze reactie op de islam verdedigen wij nu echter nog edelmoedig de waarden van de Verlichting en het liberalisme als een oplossing.

Pegida, voluit Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, is een van de vele Duitse massabewegingen tegen het cultuurrelativisme

Het probleem met het liberalisme is dat het eindig is. Deze politiek-maatschappelijke invulling van de Verlichting slaagt er vooral in burgerschap en individualisme te propageren onder mensen die zich nog bewust zijn van hun collectieve belangen en wederkerigheid als volk, als christenen, als gezinnen, e.d. Maar na individualisering van de massa zal het liberalisme niet proberen dit oude collectivisme nieuw leven in te blazen.

Eenmaal consequent doorgevoerd, heft het verlichtingsproject van het liberalisme zichzelf op, omdat het alles opdeelt en gelijktrekt. Zichzelf incluis. Immers, de verlichte politieke praktijk kan enkel tot haar recht komen zolang de bevolkingsgroepen er belang bij hebben elkaar vanuit oude collectivistische structuren en identiteiten met wederzijds respect en wederzijdse afhankelijkheid tegemoet te treden. Die structuren en identiteiten zijn echter in wezen pre- of onliberaal, en derhalve problematisch en genomineerd om ontbonden te worden, aangezien zij 's mensen keuzevrijheid beperken.

Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de collectivistische levenssappen waarmee het liberalisme zichzelf als 'neutraal' alternatief voor partijdig collectivisme heeft kunnen voeden, onder de individualiserende en centraliserende invloed van datzelfde liberalisme opgedroogd zullen raken.

"(...) ook het bij uitstek nominalistische liberalisme als beschavingsverschijnsel zal zelf geen verbanden met de realiteit meer blijken te hebben. "

Besef van de verbanden tussen individu, gezin, familie, gemeenschap, volk, natuur, cultuur, beschaving, gezag, geweten en metafysica zal geërodeerd zijn, en ook het bij uitstek nominalistische liberalisme als beschavingsverschijnsel zal zelf geen verbanden met de realiteit meer blijken te hebben. De geschiedenis van het liberalisme is het verhaal van afbraak van natuurlijke en lokale gemeenschappen, waarvan de vrijgekomen autoriteit en middelen gecentraliseerd en overgeheveld worden naar de staat of naar nog grotere bestuurslichamen zoals de Europese Unie. Individualisme raakt doorgeschoten. Dat houdt in dat de van hun sociaal-culturele netwerken 'bevrijde' individuen steeds afhankelijker van hun overheden raken en dat de staat en de supranationale verbanden (de EU) steeds machtiger worden.

Gesteld tegenover collectivistisch aangelegde, etnocentrische moslimgemeenschappen zal het liberalisme ons dus erg verzwakken. Waarschijnlijk komt er een tijd waarin de optimistische bevrijdingsboodschap van het liberalisme – nog steeds parasiterend op restanten van het geseculariseerde christendom – het individu enkel nog zou kunnen aanzetten tot ongeloof in alles, behalve in het eigen gelijk, in het recht op individueel genot, zolang de Staat maar zijn werk kan doen. Als de liberale agenda is volbracht, is er niets meer voor het individu van waaruit hij de 'vrijheid' tegemoet kan gaan. Het zal vooral de autochtone, door de Verlichting verblinde ik-mens verzwakken, en de allochtone wij-denker binnen zijn collectief versterken. Het is dan ook verstandig dat ook wij ons nu reeds meer collectief organiseren, om goed voorbereid te zijn op komende tijden van chaos. In tijden van crisis hebben we elkaar als collectief weer nodig.

In het licht van de door migratiestromen aangezette omvorming van Noord- en West-Europa heeft de verlichte, Duitse Willkommenskultur tegennatuurlijke trekken gekregen

De processen die we thans in Noord- en West-Europa zich zien voltrekken nopen ons ertoe het nut van de verworvenheden van de Verlichting opnieuw tegen het licht te houden. Nu het Avondland zo ingrijpend en mogelijk blijvend veranderd is, is de Verlichting nauwelijks nog een oplossing te noemen. De Verlichting is een deel van het probleem geworden. Doch zolang de versluierd aanwezige, oude, collectivistische structuren van de oorspronkelijke Europese bevolking nog aanwezig zijn, is er hoop. We moeten terug naar dit wij, en niet naar meer ik. Het gevoel van volkseenheid, de christelijke beschaving en de neiging je gemeenschappelijk te verzetten tegen migratie zijn voorbeelden van dit oude wij. En die treffen we nog volop aan in Oost-Europa. Voor een oplossing van ons probleem zouden wij daar te rade kunnen gaan.

Balkanisering

Noord- en West-Europa ondergaan momenteel een proces van balkanisering – laat ons toch het beestje bij de naam noemen. Ergo, een cursus Europees collectivistisch denken is geboden. Die zou ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin collectivistische identiteit juist voor een demografische meerderheid als de onze een belangrijk, bestendigend machtsmiddel zal blijken te zijn. De tegen massa-moslimimmigratie gekante Oost-Europese EU-lidstaten laten ons tegenwoordig zien met welke levenshouding men volksbehoud vanuit de oude, Avondlandse beschaving zou kunnen bewerkstelligen.

Met name de Balkanvolkeren en -landen hebben zonder Verlichting eeuwen van islamitische aanwezigheid weten te doorstaan. Hongaren, Roemenen, Bulgaren en Serven zijn zich dan ook sterk bewust van hun christelijke en etnische identiteit. Tot ergernis van de verlichte EU zijn zij gekant tegen islamitische immigratie, simpelweg omdat zij het christelijke karakter van hun volkeren willen behouden.

Laat ons ons licht opsteken op de Balkan, bij de Roemenen en de Bulgaren: in september 2015, toen de migranteninvasie iedereen wakkerschudde, zegde Roemenië bij monde van premier Ponta met tegenzin toe om 1.500 migranten op te vangen (net zo veel als het het Nederlandse dorp Hilversum er toen wilde opnemen). Maar het land zwichtte later onder zware druk

Z.H. Patriarch Neofit van Bulgarije

van de EU. In diezelfde maand riep patriarch Neofit namens de Heilige Synode van de Bulgaars-orthodoxe Kerk de eigen regering op geen vluchtelingen meer toe te laten. Hij verklaarde dat het "moreel gezien verkeerd [is] om de Europese grenzen open te stellen voor alle economische migranten en vluchtelingen" en dat migratie vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Bulgarije vragen oproept over "de stabiliteit en het voortbestaan van de Bulgaarse staat in het algemeen". De kerkelijk leider vervolgde met de stelling dat het bestaande etnisch evenwicht "in ons vaderland Bulgarije, dat ons orthodoxe volk door God beschikt is om er te wonen" ingrijpend kan veranderen als er mensen worden opgenomen die in Europa een beter leven zoeken.

Wij kunnen echter ook ons licht noordelijker opsteken: bij de Polen, Slowaken en Tsjechen. Zij dreven in 2015-2016 de door DuitseWillkommenskultur gebonden EU tot razernij toen zij met Hongarije aangaven liever de grenzen gesloten te houden voor moslims. Het Hongarije van premier Viktor Orbán heeft de migratieroutes vanuit Servië zelfs met een lang grenshek versperd. Orbán denkt dat Europeanen een minderheid in eigen gebied zullen worden als de huidige migrantenstroom aanhoudt. Deze volkeren begrijpen het gevaar van niet alleen islamisering maar van massa-immigratie als geheel; niet enkel omdat zij tot een natiestaat behoren, en niet omdat hun waarden rationeel, inclusivistisch of verlicht zijn, maar omdat zij nog vitale christenen zijn.

Een belerende reactie van Westerse EU-politici hierop is dat de Oost-Europese volkeren "er nog aan moeten wennen multi-etnisch te denken". Die reactie getuigt van Westerse hybris en een beperkte kennis van de Europese geschiedenis. Het waren juist díe volkeren die onder het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk moesten samenleven met talrijke etnische minderheden. Alleen al de Roemenen hebben eeuwenlang met Turken, Tataren, Saksen, Zwaben, Ländlers, Hongaren, Szeklers, Serven, Armeniërs, Joden en Zigeuners samengeleefd. Deze situatie duurt tot op heden voort, en men weet zich er etnisch-cultureel geruggensteund.

"Het is dus juist deze langdurige multiculturele toestand die de Oost-Europese volkeren het etnocentrisme heeft verschaft, waar wij lering uit kunnen trekken. "

Het is dus juist deze multiculturele toestand die de Oost-Europese volkeren het etnocentrisme heeft verschaft, waar wij lering uit kunnen trekken. Zij zijn ons voorgegaan in een langdurige staat van multicultuur, zonder de eigen identiteit te verliezen. Het zijn dus wij die nog niet multi-etnisch denken. Maar ook wij kunnen het leren, en wel van deze ervaren volkeren.

Met name de Balkanvolkeren hebben weliswaar Europese ideeën uit de negentiende en begin twintigste eeuw aangegrepen om zich in natiestaten te verenigen. Maar in tegenstelling tot in West-Europa geschiedde deze natievorming relatief onlangs (met de belangrijkste perioden tussen 1848 en 1946). Hun nationalisme was niet, zoals in de 'oude' natiestaten in West-Europa, hoofdzakelijk gebaseerd op de Verlichting (in Frankrijk: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap). Integendeel: Zuidoost-Europees nationalisme was niet rationeel, geseculariseerd, liberaal of burgerlijk. Zuidoost-Europees nationalisme was en is vooral geïnspireerd door de Romantiek (in zekere zin een reactie op de Verlichting) en derhalve gebaseerd op groepsidentiteiten, taal, religie, etniciteit, cultuur en de grond waar die op ontstaan zijn.

Balkanvolkeren voelen zich op allerlei vlakken van het volksleven vertegenwoordigd door hun orthodoxe kerken die zichgedecentraliseerd en langs etnisch-nationale lijnen organiseren, zonder te vervallen in de zonde van het fyletisme: zij zijn Roemeens-orthodox, Bulgaars-orthodox, Servisch-orthodox, Albanees-orthodox, Montenegrijns-orthodox, Grieks-orthodox en Macedonisch-orthodox. Verder is men Reformatus (etnische Hongaren) en buiten de Balkan ben je Pools 'dus' Katholiek, en Russisch 'dus' Russisch-orthodox. Hun nationalisme heeft derhalve een diepe etnisch-culturele en tevens transcedente basis. Zij gebruiken in hun weerwoord op de gevolgen van massa-immigratie niet de term Verlichting, maar wel het wij-woord; 'ons'. Zij beroepen zich op het volk, op de eigenheid, en op de drie G's die zij in het christendom vinden. Orthodoxie biedt richtlijnen; orthodoxe kerken en kloosters hebben op de Balkan door de eeuwen heen bewezen mede een reservoir te zijn voor folkore, nationaal zelfbewustzijn en een stimulans voor etnische trots.

Oost- en Zuidoost-Europeanen weten wat het is om te moeten opkomen voor je etnisch-culturele belangen. Hun geschiedenis zou wel eens ons voorland kunnen zijn. Ons tijdig bewust te zijn van de 'onverlichte', nuttige Oost-Europese groepsstrategieën zal onze volkeren wellicht ten goede kunnen komen.

Volksbehoud

Als er rechten zijn, dan is er wel het recht om over onze eigen toekomst te beschikken. Onze inheemse leefwijze, leefomgeving, cultuur en identiteit dienen in stand te blijven. Dat kunnen we bewerkstelligen door ons te groeperen op een manier die onze oostelijke mede-Europeanen al eeuwen gewoon zijn. Het is nog niet te laat: voor gezin, gemeenschap en geloof hoeven we ons niet tot de islam te richten, maar kunnen we nog terecht bij ons eigen christendom. Bij ons om de hoek, bij wijze van spreken. Volksbehoud is niet iets om ons voor te schamen, integendeel. Ieder ander volk zou zich, eenmaal onder druk gezet, inzetten voor het eigene.

"Onze inheemse leefwijze, leefomgeving, cultuur en identiteit dienen in stand te blijven. "

Ons door de Verlichting en het protestantisme ingegeven gelijkheidsdenken heeft ons uiteraard ook wel goeds gebracht. Andere verworvenheden van de Verlichting als wetenschap, nieuwsgierigheid, wijsbegeerte, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie worden terecht geprezen. Ons protestantse arbeidsethos en soberheid hebben onze beschaving tot grootse prestaties gebracht.

Daarentegen heeft het binnen onze oude natiestaten sterk ontwikkelde burgerschapsgevoel ons vertrouwen in de eigen overheden geschonken. Maar aangemoedigd door het verlichte liberalisme laten onze overheden ons nu toenemend in de steek, en beschamen zij ons vertrouwen. Zij dragen ongevraagd de door ons aan hen toegekende regeringsbevoegdheden over aan de Europese Unie. En langzaam maar zeker worden wij als volk vervangen door een nieuwe bevolking met steeds minder gedeelde referentiekaders en cultureel-etnische loyaliteiten. Hoe kunnen wij zonder de eenheid van weleer de komende demografische veranderingen het hoofd bieden? Hoe kunnen wij ons doeltreffend organiseren als we zo geïndividualiseerd zijn geraakt? Wij staan nu voor de keuze: bieden wij die veranderingen met meer of met minder Verlichting het hoofd? Door op liberale wijze de islam meer ruimte te geven, ons als volk te laten ontbinden en onze leefwijze, cultuur en volkswezen te verliezen, of door hen te behouden en te kijken naar de vitale, waakzame, minder verlichte kennis van Oost- en Zuidoost-Europa?

Besluit

De Verlichting verlamt ons op dit ogenblik omdat het ons op de ingezette vervanging van onze volkeren geen ander antwoord verschaft, dan een tegennatuurlijke acceptatie en machtsverlies. Ons liberale bestel redeneert vanuit een oude luxepositie. Het is dus verouderd en boeit ons aan handen en voeten. We moeten af van het idee dat de islam hier dezelfde rechten als het christendom toebedeeld moet krijgen, of dat niet-Europese culturen binnen Nederland gelijk zouden zijn aan inheemse, verwortelde Europese culturen. Dat zijn ze niet. De inzet van elk maatschappelijk debat over de islam moet dan ook zijn dat de islam uit Noordwest-Europa zal moeten verdwijnen en dat moslimimmigratie moet stoppen. Dat moge illiberaal zijn, maar de tekenen des tijds roepen om een krachtdadig signaal: onze inheemse cultuur is weldegelijk te verkiezen boven de uitheemse. De wrijvingen die de multicultuur alhier veroorzaakt bewijzen dat er maar een cultuur leidend en blijvend kan zijn.

" De Verlichting is niet universeel; de aangeboren neiging tot groepsbehoud is dat wel. "

Dezer dagen zien we een vergrote, hernieuwde waardering voor onze eigen folklore, eigen identiteit, geschiedenis en lokale stabiliteit. De massale volkswoede die de afschaffing van de folklorefiguur Zwarte Piet en de vestiging van asielzoekerscentra genereren zijn hoopvolle tekenen. We zien een neiging die weliswaar niet op 'universaliteit' gericht is, maar die wel universeel is, namelijk de reflex tot zelfbehoud onder zelfbewuste gemeenschappen die weten wat ze te verliezen hebben. De Verlichting is niet universeel; die aangeboren neiging tot groepsbehoud – noem het tribalisme of etnocentrisme – is dat wel. Ze biedt ons een sterke, lokale basis die tot voordeel van onze eigen beschaving zal strekken. Wij moeten die tijdig met beide handen aangrijpen, want ze zal met het oog op de voortgaande multiculturalisering ongetwijfeld in intensiteit en belangrijkheid toenemen, en zich een uitingsvorm zoeken.

Het Avondland is ons te zeer 'universeel' en waardenvrij geworden om ons nog lang op de Verlichting en haar politieke exponent, het liberalisme, blind te staren. Immigratie en multiculturalisme zijn geen opties meer, want wij willen nog lang kunnen functioneren op de manier die wij, de meerderheid van dit werelddeel, ons wensen. Nieuwe tijden breken aan. Met of zonder Verlichting.

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur

Enkele zaken die ik hierboven heb beschreven zijn ontleend aan boeken, waarvan ik U hieronder graag de titels geef. Zij kunnen ons gedachten aan de hand doen voor het behoud van onze eigen culturele identiteit.

• Elst, Koenraad (1997). De Islam voor Ongelovigen. Wijnegem, België: Deltapers.

• Faye, Guillaume (1998). L'Archéofuturisme. Parijs, Frankrijk: Éditions Æncre. (In 2010 ook in het Engels uitgegeven als Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic Age. Verenigd Koninkrijk: Arktos Media Ltd.)

• Faye, Guillaume (2000). La Colonisation de l'Europe: Discours vrai sur l'immigration et l'islam. Parijs, Frankrijk: Éditions Æncre.

• Goudsblom, Johan (1960). Nihilisme en Cultuur. Amsterdam, Nederland: Arbeiderspers.

• Hitchins, Keith (2009). The Identity of Romania. Boekarest, Roemenië: Editura Enciclopedică.

• Hösch, Edgar (2002). Geschichte der Balkanländer: Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, Bondsrepubliek Duitsland: Verlag C.H. Beck.

• Hupchick, Dennis (2004). The Balkans: From Constantinople to Communism. New York, Verenigde Staten: Palgrave Macmillan.

• MacDonald, Kevin (2007). Cultural Insurrections: Essays on Western Civilization. Verenigde Staten: Occidental Press.

• Scruton, Roger (2010). Het Nut van Pessimisme en de Gevaren van Valse Hoop. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Nieuw Amsterdam.

• Scruton, Roger (2003). Het Westen en de Islam. Antwerpen, België: Uitgeverij Houtekiet.

• Smith, Anthony (1998). Nationalism and Modernism. Londen, Verenigd Koninkrijk: Routledge.

• Tocqueville, Alexis de (2011). Over de Democratie in Amerika (oorspr. 1840). Rotterdam, Nederland: Lemniscaat Uitgeverij.

Lisez le livre définitif sur l’homosexualité et la question nazie, écrit par l’ancien chroniqueur du Monde Philippe Simonnot. Il se nomme Le Rose et le brun et montre bien que ce détraquement sexuel bien germanique que l’on observe sous Merkel a des origines bien brunes – et même impériales (scandale Krupp, entourage du Kaiser, etc.). On pourra aussi souligner la parenté de la tyrannie Merkel avec celle de l’eschatologique figure dans le meilleur épisode d’Harry Potter (phénix). Angela Merkel illustre bien l’autoritarisme rose bonbon de Dolores Umbridge, professeur en arts obscurs.

Lisez le livre définitif sur l’homosexualité et la question nazie, écrit par l’ancien chroniqueur du Monde Philippe Simonnot. Il se nomme Le Rose et le brun et montre bien que ce détraquement sexuel bien germanique que l’on observe sous Merkel a des origines bien brunes – et même impériales (scandale Krupp, entourage du Kaiser, etc.). On pourra aussi souligner la parenté de la tyrannie Merkel avec celle de l’eschatologique figure dans le meilleur épisode d’Harry Potter (phénix). Angela Merkel illustre bien l’autoritarisme rose bonbon de Dolores Umbridge, professeur en arts obscurs.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.

Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.

C’est notamment l’objectif du

C’est notamment l’objectif du

De islam is daar een extreme exponent van, zie Boko Haram, maar ook het ‘blanke’, Europese vooruitgangsdenken van de pionier-ontdekkingsreiziger is mannelijk-imperialistisch. Neen, we huwen geen kindbruidjes (meer) uit, maar de onderliggende macho-cultuur is ook de onze. Poetin, Assad, maar ook Juncker of Verhofstadt of Michel, kampioenen van de democratie, zijn in hetzelfde bedje ziek: voluntaristische ego’s die’ willen ‘scoren’ en van erectie tot erectie evolueren. Altijd is er een doel, een schietschijf, een trofee.

De islam is daar een extreme exponent van, zie Boko Haram, maar ook het ‘blanke’, Europese vooruitgangsdenken van de pionier-ontdekkingsreiziger is mannelijk-imperialistisch. Neen, we huwen geen kindbruidjes (meer) uit, maar de onderliggende macho-cultuur is ook de onze. Poetin, Assad, maar ook Juncker of Verhofstadt of Michel, kampioenen van de democratie, zijn in hetzelfde bedje ziek: voluntaristische ego’s die’ willen ‘scoren’ en van erectie tot erectie evolueren. Altijd is er een doel, een schietschijf, een trofee.

Hersh a contesté cette affirmation dans deux de ses articles et dans de nouvelles interviews, soulignant que les missiles étaient sommaires et auraient tout aussi bien pu être de fabrication artisanale, tandis que la production d’agents neurotoxiques – certainement l’œuvre d’un agent étatique – aurait pu avoir été réalisée soit en Turquie soit en Arabie saoudite ou avec l’aide de l’un ou l’autre de ces pays, puis qu’ils auraient été utilisés par des militants en Syrie.

Hersh a contesté cette affirmation dans deux de ses articles et dans de nouvelles interviews, soulignant que les missiles étaient sommaires et auraient tout aussi bien pu être de fabrication artisanale, tandis que la production d’agents neurotoxiques – certainement l’œuvre d’un agent étatique – aurait pu avoir été réalisée soit en Turquie soit en Arabie saoudite ou avec l’aide de l’un ou l’autre de ces pays, puis qu’ils auraient été utilisés par des militants en Syrie.

Selon le quotidien italien La Stampa, Obama avertit ses “amis” du bloc BAO, principalement de l’UE, que ses experts les plus fins sur la Russie ont consulté leur boules de cristal et conclu, 1) que Poutine restera au pouvoir jusqu’en 2024 (réélection en 2018), et 2) que la “guerre” (par conséquent, imagine-t-on) avec la Russie durera jusque-là ... “Au moins” jusque-là avec possibilité de poursuivre avec le successeur de Poutine, ou bien cela tient-il simplement à Poutine ? On verra ... C’est le National Security Council (NSC), c’est-à-dire l’espèce de “gouvernement spécial” qui étudie et produit les grandes orientations de la sécurité nationale pour le seul président US, qui a développé ces prévisions sous forme d’une sorte d’abstract avant d’en faire un grand rapport sous la direction de

Selon le quotidien italien La Stampa, Obama avertit ses “amis” du bloc BAO, principalement de l’UE, que ses experts les plus fins sur la Russie ont consulté leur boules de cristal et conclu, 1) que Poutine restera au pouvoir jusqu’en 2024 (réélection en 2018), et 2) que la “guerre” (par conséquent, imagine-t-on) avec la Russie durera jusque-là ... “Au moins” jusque-là avec possibilité de poursuivre avec le successeur de Poutine, ou bien cela tient-il simplement à Poutine ? On verra ... C’est le National Security Council (NSC), c’est-à-dire l’espèce de “gouvernement spécial” qui étudie et produit les grandes orientations de la sécurité nationale pour le seul président US, qui a développé ces prévisions sous forme d’une sorte d’abstract avant d’en faire un grand rapport sous la direction de

El Islam, en cambio, incluso en nuestras sociedades, a menudo trae elementos y valores realmente incompatibles con la modernidad y, por lo tanto, difícilmente “integrables”. Y es eso lo que las fuerzas identitarias le reprochan, viendo a sus miembros como sujetos extraños y alógenos respecto a nuestro mundo, a diferencia, como se ha dicho, de los seguidores de otras religiones que, al igual que los cristianos, más allá de las formas externas que aún permanezcan en las prácticas del culto, por lo demás están totalmente homologados a las costumbres y al estilo de vida materialista y consumista propio de nuestra civilización. Así, una mujer musulmana que viste su ropa tradicional, como por ejemplo el velo, genera protestas y casi un sentimiento de repulsión que está en conformidad con nuestra “tradición”, los atuendos con los cuales se engalanan nuestras chicas respetando la última moda lanzada por la etiqueta del momento. Del mismo modo, la apertura de un kebab o de una carnicería musulmana irían a desfigurar, para los lugareños “identitarios”, la decoración urbana de nuestras calles, mientras que un McDonalds o un local de moda y tendencias no. Los ejemplos podrían multiplicarse: hace años, en Suiza, los partidos identitarios organizaron un referéndum contra la construcción de minaretes porque éstos implicarían la ruptura de la arquitectura típica de las ciudades suizas: no consta que tales partidos, en Suiza como en otros lugares, se hayan levantado alguna vez, al menos con el mismo ardor, en contra de la excéntrica arquitectura moderna que desfigura habitualmente nuestros centros históricos, como en general nuestros barrios, por no hablar de los eco-monstruos de nuestros suburbios, donde ahora todo el sentido de la proporción, la armonía, y por lo tanto de lo “bello” está completamente perdido, y no ciertamente por culpa de los minaretes o de quién sabe qué otro exótico edificio.

El Islam, en cambio, incluso en nuestras sociedades, a menudo trae elementos y valores realmente incompatibles con la modernidad y, por lo tanto, difícilmente “integrables”. Y es eso lo que las fuerzas identitarias le reprochan, viendo a sus miembros como sujetos extraños y alógenos respecto a nuestro mundo, a diferencia, como se ha dicho, de los seguidores de otras religiones que, al igual que los cristianos, más allá de las formas externas que aún permanezcan en las prácticas del culto, por lo demás están totalmente homologados a las costumbres y al estilo de vida materialista y consumista propio de nuestra civilización. Así, una mujer musulmana que viste su ropa tradicional, como por ejemplo el velo, genera protestas y casi un sentimiento de repulsión que está en conformidad con nuestra “tradición”, los atuendos con los cuales se engalanan nuestras chicas respetando la última moda lanzada por la etiqueta del momento. Del mismo modo, la apertura de un kebab o de una carnicería musulmana irían a desfigurar, para los lugareños “identitarios”, la decoración urbana de nuestras calles, mientras que un McDonalds o un local de moda y tendencias no. Los ejemplos podrían multiplicarse: hace años, en Suiza, los partidos identitarios organizaron un referéndum contra la construcción de minaretes porque éstos implicarían la ruptura de la arquitectura típica de las ciudades suizas: no consta que tales partidos, en Suiza como en otros lugares, se hayan levantado alguna vez, al menos con el mismo ardor, en contra de la excéntrica arquitectura moderna que desfigura habitualmente nuestros centros históricos, como en general nuestros barrios, por no hablar de los eco-monstruos de nuestros suburbios, donde ahora todo el sentido de la proporción, la armonía, y por lo tanto de lo “bello” está completamente perdido, y no ciertamente por culpa de los minaretes o de quién sabe qué otro exótico edificio.