Il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que le Nord et le Sud Soudan allaient immanquablement se faire la guerre. Dans le numéro de l’Afrique Réelle daté du mois de juin 2011, j’avais ainsi signé un article titré : « Soudan : guerre pour le saillant d’Abyei ? ». Moins d’un an plus tard, le 10 avril 2012, la guerre a effectivement éclaté à Heglig, zone produisant 50% de tout le pétrole extrait dans le Nord Soudan et qui touche le saillant d’Abyei. Une violente contre-attaque accompagnée de raids aériens contre certaines villes du Sud, dont Bentiu, permit ensuite aux forces de Khartoum de reprendre le terrain perdu ; le 20 avril, après de durs combats, les forces sudistes se replièrent.

Il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que le Nord et le Sud Soudan allaient immanquablement se faire la guerre. Dans le numéro de l’Afrique Réelle daté du mois de juin 2011, j’avais ainsi signé un article titré : « Soudan : guerre pour le saillant d’Abyei ? ». Moins d’un an plus tard, le 10 avril 2012, la guerre a effectivement éclaté à Heglig, zone produisant 50% de tout le pétrole extrait dans le Nord Soudan et qui touche le saillant d’Abyei. Une violente contre-attaque accompagnée de raids aériens contre certaines villes du Sud, dont Bentiu, permit ensuite aux forces de Khartoum de reprendre le terrain perdu ; le 20 avril, après de durs combats, les forces sudistes se replièrent. samedi, 26 mai 2012

Samuel Huntington aurait-il raison?

Samuel Huntington aurait-il raison?

Ardavan Amir-Aslani constate l'irruption du fait religieux en politique

00:10 Publié dans Actualité, Géopolitique, Islam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, islam, islamisme, samuel huntington, clash des civilisations, actualité, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Au sommaire du numéro 53 de la revue Rébellion :

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, socialisme, socialisme révolutionnaire, france, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 20 mai 2012

La Turchia minaccia rappresaglie contro chi coopera con Cipro

La Turchia minaccia rappresaglie contro chi coopera con Cipro

Il governo di Amkara vuole mantenere il controllo sulla parte settentrionale dell’isola e garantirsi anche quello sulle risorse energetiche

Andrea Perrone

Ankara minaccia chi coopera con Nicosia.

Il ministero degli Esteri turco ha chiesto ai consorzi partecipanti a una gara d’appalto per le prospezioni di idrocarburi sui fondali al largo della Repubblica greca di Cipro di ritirarsi, se non vogliono essere esclusi da ogni progetto energetico in Turchia. “Invitiamo i Paesi e le compagnie petrolifere interessati a comportarsi con buon senso, rinunciando a ogni attività in questa zona di mare all’origine delle divergenze legate alla questione cipriota, ritirandosi dalla gara d'appalto in questione”, è scritto in un comunicato del ministero.

Secondo il ministero, le società saranno ritenute “responsabili” della tensioni che potrebbero sorgere nella regione se avvieranno una cooperazione con il governo greco-cipriota “in spregio dei diritti dei turchi-ciprioti”. “Diritti” questi, o presunti tali, nati dopo aver calpestato quelli dei greco-ciprioti, legittimi proprietari delle terre invase quasi quarant’anni fa, nel lontano 1974 quando Ankara prese il controllo manu militari della parte settentrionale dell’isola. “Sarà escluso comprendere le compagnie che avranno cooperato con l’amministrazione cipriota greca nei progetti energetici futuri in Turchia”, ha proseguito il comunicato. La Repubblica di Cipro greca, membro dell’Ue, ma non riconosciuta dalla Turchia, ha annunciato venerdì che 15 società e consorzio hanno presentato offerte su 12 blocchi di esplorazione e sviluppo di petrolio e gas al largo dell’isola del Mediterraneo orientale. La Turchia ha espresso più volte la sua opposizione a queste esplorazioni, che ritiene “illegali”. Attualmente Ankara è l’unica capitale a riconoscere la Repubblica turca di Cipro nord e finora i tentativi di pacificazione e i progetti di creare uno Stato federale non ha sortito alcun effetto, perché i greco-ciprioti non intendono rinunciare ai loro diritti e alle loro proprietà perduta con l’invasione dell’area settentrionale dell’isola.

Per quanto riguarda invece il contendere sulle risorse energetiche tutto ha avuto inizio alla fine dicembre 2011, quando la major statunitense Noble Energy Inc. incaricata dal governo di Nicosia di fare delle esplorazioni nelle sue acque territoriali, aveva annunciato che il giacimento al largo delle coste di Cipro poteva contenere 8 miliardi di metri cubi di gas naturale. Ai primi di aprile del 2012 si è così svolto il secondo turno per l’assegnazione delle licenze per la prospezione nelle acque cipriote che ha attirato l’interesse – senza precedenti – di oltre 70 aziende internazionali fra cui molte statunitensi, israeliane, cinesi e russe. Le ricerche messe in campo da Nicosia avevano provocato la collera di Ankara, che le aveva giudicate illegali e che per tutta risposta ha iniziato le sue prospezioni nelle acque che considera pertinenti alla parte nord di Cipro, quella occupata nel 1974. Da fine aprile, poi, la società petrolifera statale turca Tpao ha iniziato le sue prospezioni nell’area off-shore di Gazi Magusa alla ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale. Ora la società petrolifera turca ha poi siglato un accordo con la major petrolifera anglo-olandese Shell per l’esplorazione del Mediterraneo nel sud della Turchia e queste le nuove prospezioni rischiano di aggravare ulteriormente le tensioni con Cipro e l’Unione europea, che nonostante tutto continua a sperare nell’ingresso della Turchia nel club dei Ventisette. E per questo nel contenzioso è intervenuta per l’ennesima volta l’Ue, che con un comunicato del commissario all’Allargamento, Stefan Fuele, ha espresso il suo appoggio ai greco-ciprioti e quindi al legittimo governo di Nicosia, affermando che la Repubblica di Cipro “ha il diritto di condurre esplorazioni di gas e petrolio nel Mediterraneo, nonostante le minacce turche” e sottolineando che l’Unione europea riconosce i diritti sovrani di tutti gli Stati membri. Belle parole, ma intanto Ankara continua a fare quel che vuole sapendo che le lobby euro-atlantiche sono dalla sua parte.

19 Maggio 2012 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=14969

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, politique internationale, chypre, turquie, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 17 mai 2012

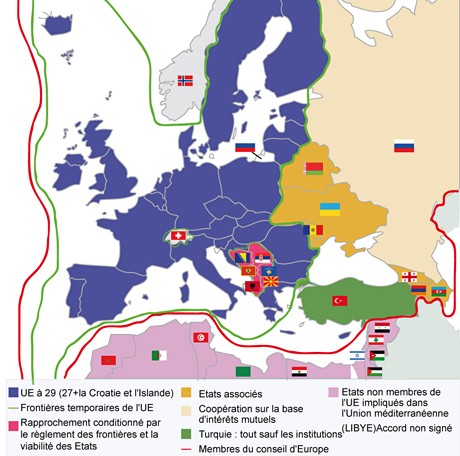

L'Europe est en proie à une islamisation forcée à ses portes

Des manifestations qui témoigneraient de l’émergence d’un islam radical en Macédoine

Les Albanais de Macédoine se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays vendredi (11 mai) pour protester contre l’arrestation de suspects lors d’une opération de police dans une affaire de quintuple meurtre. La presse régionale a interprété ces manifestations comme un signe de la radicalisation des islamistes du pays.

Des milliers de personnes d'ethnie albanaise ont manifesté contre l'arrestation de trois hommes accusés d'avoir tué cinq Macédoniens le mois dernier.

Les photos montrent de nombreux manifestants qui brandissent des drapeaux saoudiens, certains portant des T-shirts avec des inscriptions comme « L'Islam dominera le monde ».

Le 13 avril dernier, les corps de cinq pêcheurs macédoniens ont été découverts près d'un lac du village de Smiljkovci, au nord de Skopje. Quatre des victimes avaient autour de 20 ans. Le cinquième homme avait environ 40 ans. Le 1ermai, la police a arrêté 20 personnes suspectées du quintuple meurtre, y compris des islamistes radicaux qui se seraient battus aux côtés des talibans en Afghanistan.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « UCK » (l'ancien mouvement de libération du Kosovo dans les années 1990), « On se retrouvera dans les montagnes » et « La Grande Albanie ». Ils auraient également jeté des pierres aux forces de police, a rapporté le SETimes.

Ce site d'information a en outre affirmé que les manifestants avaient attaqué les bureaux de la municipalité de Skopje dont le maire, Izet Medziti, appartient au parti albanais de l'Union démocratique pour l'intégration (DUI). « Ils ne veulent clairement pas coexister : leurs slogans trahissent l'objectif d'abuser de l'Islam pour créer un Etat purement ethnique qui alimenterait les conflits dans la région. Les slogans en faveur du Parti démocratique des Albanais trahissent également l'implication de certains partis politiques qui souhaitent profiter de cet abus de la religion », a déclaré au SETimes Ivan Babanovski, ancien professeur d'études stratégiques et de sécurités.

L'agence de presse serbe Tanjug a rapporté que les manifestants portaient des bannières critiquant le gouvernement macédonien et le premier ministre, Nikola Gruevski, qu'ils ont qualifiés de « terroriste » et de « Chetnik » en référence au mouvement nationaliste serbe qui a usé de la tactique de la terreur contre les musulmans. Ils ont traité les membres des forces de police de meurtriers.

Sur leurs bannières, les manifestants ont également écrit que les Serbes et les Macédoniens étaient responsables du meurtre des cinq hommes.

Des manifestations auraient également eu lieu dans les villes de Gostivar et Tetovo.

Nombreux sont les experts et les Macédoniens qui pensent que ces manifestations ont pour but de déstabiliser la Macédoine en amont du sommet de l'OTAN à Chicago les 20 et 21 mai prochains. L'adhésion à l'OTAN de la Macédoine a été bloquée en 2008 suite à un conflit toponymique entre Athènes et Skopje.

Certains experts craignent aujourd'hui que les Albanais de Macédoine tentent à nouveau de créer un Etat albanais à l'ouest du pays.

Selon des professionnels de la sécurité, environ 5000 islamistes aguerris des guerres en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et du précédent conflit en Macédoine vivent dans la région.

Dvezad Galijašević, un membre de l'équipe d'experts d'Europe du Sud-est pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, a déclaré à SETimes que les adeptes du wahhabisme étaient bien plus nombreux. Il a expliqué que les pays de la région devraient rompre les circuits financiers du wahhabisme et arrêter les leaders et les membres les plus importants de ces mouvements qui promeuvent la violence.

EurActiv.com - traduit de l'anglais par Amandine Gillet

00:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Islam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, islam, islamisme, macédoine, fyrom, balkans, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 mai 2012

Philippe Conrad présente Géopolitique de la France, par Pascal Gauchon

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, france, pascal gauchon, puf, entretiens, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 15 mai 2012

Robert Steuckers:lezing "Arabische Lente", Hasselt, 8 mai 2012

Robert Steuckers:

Lezing "Arabische Lente"

Hasselt, 8 mai 2012

00:17 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, monde arabe, monde arabo-musulman, iran, syrie, printemps arabe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Philippe Conrad présente "La Nouvelle impuissance américaine", d'Olivier Zajec

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, livre, etats-unis, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 mai 2012

La Russie se prépare à contrer une frappe militaire israélo-américaine contre l’Iran

La Russie se prépare à contrer une frappe militaire israélo-américaine contre l’Iran

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/

Au cours de ces quelques derniers mois, la Russie a entrepris d’intenses préparatifs pour parer à une éventuelle frappe militaire perpétrée par Israël et les Etats-Unis contre l’Iran. Selon de récents rapports, l’état-major russe s’attend cet été à une guerre contre l’Iran qui aurait d’énormes répercussions non seulement au Moyen-Orient mais aussi dans le Caucase.

Les troupes russes au Caucase ont été techniquement renforcées et un bataillon de missiles situé dans la Mer caspienne a été placé en attente. Les patrouilleurs lance-missiles de la flotte caspienne ont à présent jeté l’ancre au large de la côte du Daguestan. L’unique base militaire russe dans le Caucase du Sud, qui se situe en Arménie, est également en état d’alerte pour une intervention militaire. L’automne dernier, suite à une intensification du conflit en Syrie, la Russie avait envoyé son porte-avions Kousnetsov au port syrien de Tartous. Des experts pensent que la Russie pourrait soutenir Téhéran en cas de guerre, du moins sur un plan militaire et technique.

Dans un commentaire publié en avril, le général Leonid Ivashov, président de l’Académie des problèmes géopolitiques, a écrit qu’une « guerre contre l’Iran serait une guerre contre la Russie » et il appelé à une « alliance politico-diplomatique » avec la Chine et l’Inde. Il a dit que des opérations étaient entreprises de par le Moyen-Orient dans le but de déstabiliser la région et d’agir à l’encontre de la Chine, de la Russie et de l’Europe. La guerre contre l’Iran, écrit Ivashov, « atteindrait nos frontières, déstabiliserait la situation dans le Caucase du Nord et affaiblirait notre position dans la région caspienne. »

Dans le cas d’une guerre contre l’Iran, la préoccupation principale de Moscou concerne les conséquences pour le Caucase du Sud. L’Arménie est l’unique alliée du Kremlin dans la région et entretient de liens économiques étroits avec l’Iran, alors que la Géorgie et l’Azerbaïdjan voisins entretiennent des liens militaires et économiques avec les Etats-Unis et Israël.

Ce que le Kremlin craint avant tout, c’est que l’Azerbaïdjan ne participe aux côtés d’Israël et des Etats-Unis à une alliance militaire contre l’Iran. L’Azerbaïdjan partage ses frontières avec l’Iran, la Russie, l’Arménie et la Mer caspienne et est, depuis le milieu des années 1990, un important allié militaire et économique des Etats-Unis dans le Caucase du Sud, abritant plusieurs bases militaires américaines.

Les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan sont d’ores et déjà très tendues. Téhéran a, à plusieurs reprises, accusé Bakou d’avoir participé à des attaques terroristes et d’avoir commis des actes de sabotage très vraisemblablement en collaboration avec des agences de renseignement israéliennes et américaines. Ces dernières années, l’Azerbaïdjan a doublé ses dépenses militaires et a scellé en février un accord d’armement avec Israël s’élevant à 1,6 milliards de dollars américains et comprenant la fourniture de drones et de systèmes de défense anti-missiles.

A en croire des sources haut placées du gouvernement Obama, Mark Perry a dit fin mars au journal américain Foreign Policy que Bakou avait donné à Israël une autorisation d’accès à plusieurs bases aériennes près de la frontière Nord de l’Iran et qui seraient susceptibles d’être utilisées lors d’une frappe aérienne contre Téhéran. Le magazine cite un haut responsable du gouvernement américain qui aurait dit que, « Les Israéliens ont acheté un aéroport et cet aéroport se nomme Azerbaïdjan. » Perry a prévenu que : « Les experts militaires doivent à présent prendre en considération un scénario de guerre qui inclut non seulement le Golfe persique mais aussi le Caucase. »

Le gouvernement de Bakou a immédiatement nié le rapport mais le rédacteur en chef du journal d’Azerbaïdjan, Neue Zeit, Shakir Gablikogly, a prévenu que l’Azerbaïdjan pourrait être embarqué dans une guerre contre l’Iran.

Même s’il devait s’avérer que l’Azerbaïdjan n’est pas le point de départ d’une attaque israélienne contre l’Iran, le danger existe qu’une guerre ne mène à une escalade militaire d’autres conflits territoriaux telle la querelle entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de Nagorny-Karabakh. Cette région est indépendante depuis 1994, date de la fin de la guerre civile, mais le gouvernement de Bakou, les Etats-Unis et le Conseil européen insistent pour qu’elle soit considérée comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. Au cours de ces deux dernières années, il y a eu des conflits répétés à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les commentateurs ont mis en garde que le conflit risquait de se transformer en une guerre impliquant la Russie, les Etats-Unis et l’Iran.

Lors d’une récente interview accordée au journal russe Komsomolskaya Pravda, l’expert militaire russe Mikhail Barabanov a dit que les conflits sur les territoires de l’ex-Union soviétique pourraient résulter en une intervention militaire en Russie. Toute intervention opérée dans la région par les Etats-Unis ou toute autre puissance de l’OTAN entraînerait « un risque inévitable de recours à l’arme nucléaire. » La Russie possède le deuxième plus grand arsenal nucléaire du monde après les Etats-Unis.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, l’Eurasie est devenue, en raison de son importance géostratégique, l’épicentre des rivalités économiques et politiques ainsi que des conflits militaires entre les Etats-Unis et la Russie. L’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie forment un pont entre l’Asie centrale riche en ressources et la Mer caspienne d’une part et l’Europe et la Mer Noire de l’autre.

Les Etats-Unis cherchent depuis les années 1990 à gagner de l’influence dans la région grâce à des alliances économiques . En 1998, le vice-président américain d’alors Richard Cheney avait déclaré, « A ma connaissance, je ne peux pas me rappeler une époque où une région a si soudainement connu une aussi grande importance stratégique que la région caspienne. »

Dans son livre Le Grand Echiquier (1998), Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller à la sûreté du président Jimmy Carter, avait écrit : « Une puissance qui domine l’Eurasie contrôlerait les deux tiers des régions les plus avancées et économiquement les plus productives du monde. En Eurasie se concentrent environ les trois quarts des ressources énergétiques connues du monde. »

L’importance cruciale de la région réside dans son rôle de zone de transit pour l’approvisionnement énergétique d’Asie vers l’Europe en contournant la Russie. En soutenant des projets d’oléoduc alternatifs, Washington a cherché à affaiblir les liens russes avec l’Europe qui est lourdement tributaire du pétrole et du gaz russes.

Jusque-là, la Géorgie est le pays clé pour le transit des livraisons de gaz et de pétrole et s’est trouvée au cour des conflits de la région. La « révolution des roses » de la Géorgie en 2003 fut incitée par Washington pour installer Mikhail Saakashvili au pouvoir comme président dans le but de sauvegarder les intérêts économiques et stratégique des Etats-Unis dans la région. Cette révolution a mené à une intensification des tensions avec Moscou en vue d’arriver à une suprématie géostratégique. La guerre entre la Géorgie et la Russie à l’été 2008 a représenté une aggravation des rivalités entre les deux pays avec la possibilité de s’élargir en une guerre russo-américaine. Les relations entre la Russie et la Géorgie restent très tendues.

L’influence américaine dans le Caucase et en Asie centrale a décliné significativement ces dernières années. En plus de la Russie, la Chine est devenue une force majeure dans la région, établissant des liens économiques et militaires importants avec les Etats d’Asie centrale tels le Kazakhstan. Bien que la Russie et la Chine demeurent des rivaux, ils ont conclu une alliance stratégique dans leur concurrence avec les Etats-Unis. Pour les Etats-Unis, une guerre contre l’Iran représente une nouvelle étape dans leur confrontation croissante avec la Chine et la Russie pour le contrôle des ressources de l’Asie centrale et du Moyen-Orient.

00:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russei, politique internationale, géopolitique, méditerranée, caucase, syrie, proche orient, iran, moyen orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 06 mai 2012

L'Afrique Réelle N° 28 - Avril 2012

L'Afrique Réelle N° 28 - Avril 2012

00:13 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, bernard lugan, revue, actualité, berbères |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

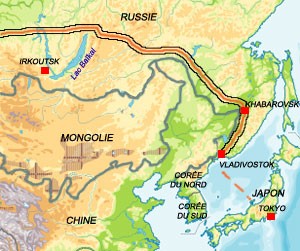

Tokyo envisage la construction d'un gazoduc vers la Russie

Tokyo envisage la construction d'un gazoduc vers la Russie

|

Le Japon étudie la possibilité de construire un gazoduc qui le relierait à la Russie, a annoncé jeudi Seiji Maehara, président du conseil de recherche politique du Parti démocrate du Japon (PDJ) et ex-ministre nippon des Affaires étrangères.

" Nous étudions de nouvelles possibilités de construction d'un gazoduc, mais son itinéraire est encore à définir ", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, précisant que le futur pipeline pourrait intégrer un tronçon sous-marin.

Selon M. Maehara, les recherches effectuées dans ce domaine ont montré la faisabilité technique du projet.

" Tout dépend du montant des investissements que le Japon pourrait engager, ainsi que des perspectives de développement du nucléaire nippon ", a ajouté le responsable du PDJ.

Le Japon, qui se classe au quatrième rang mondial pour la consommation d'énergie, ne possède pas de ressources nationales en hydrocarbures. Le pays consomme près de 80 milliards de m3 de gaz par an, soit 14 % de son bilan énergétique. Le Japon importe également l'intégralité du gaz naturel liquéfié (GNL) qu'il consomme.

En mars dernier, le Premier ministre Vladimir Poutine a enjoint aux autorités compétentes russes d'accélérer la mise en œuvre de projets prévoyant la production d'hydrocarbures dans l'Extrême-Orient. Cette décision s'explique par la fermeture des centrales nucléaires au Japon après le séisme dévastateur du 11 mars 2011.

A l'heure actuelle, le conglomérat russe Gazprom et le groupe Japan Far East Gas réunissant les sociétés nippones Itochu, Japex, Marubeni, Inpex et Cieco étudient un projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel dans la région de Vladivostok (Extrême-Orient russe).

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, japon, russie, pacifique, hydrocarbures, pétrole, gaz, gaz naturel, gazoducs, énergie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 05 mai 2012

LOS IDENTITARIOS SERBIOS SERÁN EL PUENTE ENTRE LA UE Y RUSIA

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, union européenne, europe, affaires européennes, russie, serbie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Soudan : les causes d’une guerre annoncée

Bernard Lugan:

Soudan : les causes d’une guerre annoncée

Ex: http://bernardlugan.blogspot.com/

Il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que le Nord et le Sud Soudan allaient immanquablement se faire la guerre. Dans le numéro de l’Afrique Réelle daté du mois de juin 2011, j’avais ainsi signé un article titré : « Soudan : guerre pour le saillant d’Abyei ? ». Moins d’un an plus tard, le 10 avril 2012, la guerre a effectivement éclaté à Heglig, zone produisant 50% de tout le pétrole extrait dans le Nord Soudan et qui touche le saillant d’Abyei. Une violente contre-attaque accompagnée de raids aériens contre certaines villes du Sud, dont Bentiu, permit ensuite aux forces de Khartoum de reprendre le terrain perdu ; le 20 avril, après de durs combats, les forces sudistes se replièrent.

Il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que le Nord et le Sud Soudan allaient immanquablement se faire la guerre. Dans le numéro de l’Afrique Réelle daté du mois de juin 2011, j’avais ainsi signé un article titré : « Soudan : guerre pour le saillant d’Abyei ? ». Moins d’un an plus tard, le 10 avril 2012, la guerre a effectivement éclaté à Heglig, zone produisant 50% de tout le pétrole extrait dans le Nord Soudan et qui touche le saillant d’Abyei. Une violente contre-attaque accompagnée de raids aériens contre certaines villes du Sud, dont Bentiu, permit ensuite aux forces de Khartoum de reprendre le terrain perdu ; le 20 avril, après de durs combats, les forces sudistes se replièrent.

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, soudan, politique internationale, géopolitique, nil, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 04 mai 2012

Le retour du Colonel Peters

Ex: http://mbm.hautetfort.com/

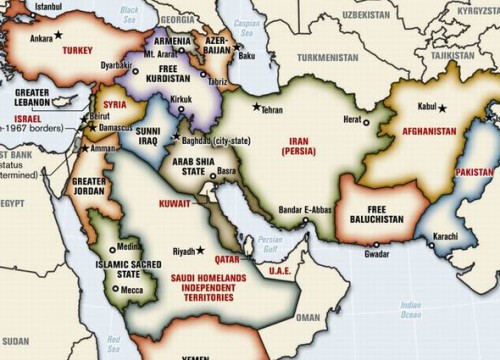

En juin 2006, le lieutenant-colonel retraité de l’US Army, Ralph Peters, s’était fait connaître par la publication dans l’Armed Force Journal d’une carte de sa main (voir ci-dessous) envisageant une complète refonte des frontières du « Grand Moyen-Orient » où G.W.Bush projetait d’injecter la démocratie parlementaire – et de marché ! – à l’occidentale.

En juin 2006, le lieutenant-colonel retraité de l’US Army, Ralph Peters, s’était fait connaître par la publication dans l’Armed Force Journal d’une carte de sa main (voir ci-dessous) envisageant une complète refonte des frontières du « Grand Moyen-Orient » où G.W.Bush projetait d’injecter la démocratie parlementaire – et de marché ! – à l’occidentale.

Certes, à l’époque tant l’énormité de ces modifications et le fait qu’apparemment, il ne s’agissait que de la publication d’une carte autorisaient à penser que les propositions du colonel Peters resteraient de simples élucubrations.

Pourtant, une série d’informations récentes pourrait toutefois indiquer que la fameuse carte n’a peut-être pas été reléguée au fond d’un tiroir poussiéreux.

Vers un Grand Azerbaïdjan ?

Mark Perry, auteur de Talking to Terrorists. Why America must engage with its enemies (Basic Books, 2010), révèle dans un article paru en mars et basé sur des fuites de Wikileaks[1] la coopération militaire aussi poussée que mal connue entre l’Azerbaïdjan et Israël et montre que l’usage de bases aériennes azerbaïdjanaises, dont celle de Sitalcay, pourrait permettre aux avions israéliens de bombarder, le cas échéant, plus efficacement l’Iran puisqu’il pourraient s’y poser après leurs raids plutôt que de devoir faire l’aller-retour vers leurs bases de départ. Toutefois, dans le même texte, Perry rappelle qu’en février 2012, un membre du parti au pouvoir à Bakou, capitale de la république dynastique et pétrolière d’Azerbaïdjan, en très bon termes avec l’Occident, a demandé à son gouvernement de rebaptiser le pays en Azerbaïdjan du Nord, appel qui relève d’un irrédentisme souhaitant « réunifier la patrie » en y rattachant les provinces azériphones du Nord-ouest de l’Iran[2], considérées comme l’Azerbaïdjan du Sud. Rappelons que plus de15 millions d’Azéris (selon les chiffres iraniens, apparemment minimisés) vivent dans le nord-est de l’Iran contre 9,1 millions en Azerbaïdjan même. D’où les craintes iraniennes d’un séparatisme azéri, qui s’était déjà manifesté, avec l’appui de l'URSS à la fin de la 2ème Guerre mondiale, par la création d’un Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan séparatiste et hostile au Chah[3]. Une appréhension renouvelée à Téhéran suite à la naissance d’un Azerbaïdjan indépendant à la faveur du démantèlement de l’URSS.

Limitons-nous à observer que sur la carte du colonel Peters : le très récalcitrant Iran devrait se voir amputer au Nord-ouest de la région azérie de Tabriz, au Sud-ouest du Khouzistan arabophone et, au Sud-est, de sa province baloutche.

Un « Baloutchistan libre » ?

Tout récemment, le blog Atlas Alternatif titrait : « Des républicains américains veulent faire éclater le Pakistan » et faisait état d’une série d’auditions, le 8 février 2009, de la sous-commission des Affaires étrangères de la Chambre des États-Unis consacrées aux « violations des Droits de l’Homme au Baloutchistan », sous l’égide du député républicain de Californie Dana Rohrabacher. Rencontre qui avait soulevé la colère du gouvernement pakistanais. Étaient en effet conviés à ces auditions, outre des universitaires, des délégués d’Amnesty International et de Human Rights Watch, ce qui n’a rien d’étonnant vu le thème des rencontres, mais aussi le lieutenant-colonel Ralph Peters…

Autre « petite chose » à souligner : l’an dernier, l’ambassadeur US au Pakistan, Cameron MUNTER, a réitéré la demande de son gouvernement d’ouvrir un consulat au Baloutchistan[4].

Or, pour ce qui est du Pakistan, Peters envisageait l’amputation de sa province du Baloutchistan et la réunion de cette dernière avec les régions baloutches du sud-est de l’Iran pour former un État libre du Baloutchistan, doté ipso facto d’une importante façade sur l’océan indien avec, en son milieu, le port de Gwadar. C. à d. une remise en cause de la Ligne Goldschmid (1871) par laquelle Londres avait délimité la frontière entre l’Iran et son Empire des Indes, ligne frontalière reprise en 1947 par le Pakistan.

L’on sait déjà qu’au Baloutchistan – qui forme 42% du territoire du Pakistan, mais dont les 7 millions de Baloutches ne forment que 5% de sa population – opèrent des groupes tribaux armés, ulcérés non seulement de voir leur région négligée par Islamabad, mais faire l’objet d’une politique de peuplement pachtoune et pendjabi. S’ajoute à cela le fait que le sous-sol du Baloutchistan recèlerait d’immenses ressources en gaz et en pétrole.

Casser le « collier » chinois

Par ailleurs, la valeur stratégique du Baloutchistan s’est vue multipliée par la création, financée par la Chine lors de la décennie écoulée, d’un port en eaux profondes à Gwadar qui devrait constituer le terminal d’un gazoduc venant du Turkménistan. Ceci au risque d’aggraver le mécontentement de certains Baloutches, le nouveau port menaçant à leurs yeux d’accroître la fuite des ressources de la région et de créer principalement de nouveaux emplois parmi les « immigrés » du reste du Pakistan. Pour la Chine par contre, le projet de Gwadar comporte plusieurs avantages, ce qui justifie peut-être les accusations pakistanaises d’une aide de l’Inde à la guérilla baloutche. Gwadar désenclave en effet les provinces ouest de la Chine (Xinjiang), offre à sa marine des facilités portuaires situées à l’ouest de l’Inde et proches du « verrou stratégique » du détroit d’Ormuz, et permet à la RPC un approvisionnement, énergétique, à partir de l’Afrique et du Moyen-Orient, plus « terrestre », échappant donc en partie au contrôle américain des routes maritimes du Sud-est asiatique.Un « Baloutchistan libre » parrainé par Washington et Delhi et obtenant la haute main sur Gwadar n’aurait-il pas l’avantage d’ôter l’une des plus belles perles du « collier »[5] stratégique que Pékin tente de constituer à l’ouest de l’Inde et au nord de l’océan Indien ? Et cela alors même que le putsch du 7 février dernier aux Maldives, immédiatement cautionné par les Etats-Unis et la « plus grande démocratie du monde » que serait l’Inde, pourrait bien avoir mis fin aux souhaits chinois d’ajouter, avec une base de sous-marins dans l’atoll maldivien de Marao, une nouvelle pièce à leur parure.

La guerre de l’ombre que livrent des agents américains et israéliens dans plusieurs régions de l’Iran non-persanophones (Azerbaïdjan-occidental, Khouzistan, Sistan-Baloutchistan) n’est plus qu’un secret de polichinelle. Une guerre qui se déroule à l’occasion, avec une collaboration tacite… d’Al-Qaïda, à laquelle serait « affilié » le Jundullah, groupe sunnite du Baloutchistan iranien (le Sistan-Baloutchistan) partisan d’un système fédéral en Iran, qui, depuis 2005, s’est fait remarquer par une tentative d’assassinat de M. Ahmadinejad (septembre 2005), ses enlèvements de soldats iraniens, ses attentats contre des casernes de l’armée ou des Gardiens de la Révolution[6] ou contre des mosquées[7] ou des manifestations religieuses chiites[8], malgré le coup dur qu’a constitué pour l’organisation la capture et l’exécution, en juin 2010, de son leader Abdolmalek Righi.

Un peu plus à l’Ouest : un « réduit » alaouite ?

Par ailleurs, Fabrice Balanche, Maître de conférences à l’Université Lumière-Lyon II [9], écrivait dans la dernière parution d’Alternatives internationales (n°54, mars 2012) qu’en cas de débâcle du régime syrien, « le clan Assad peut tenter de créer grâce à ses moyens militaires un réduit dans la région alaouite, sur la côte, avec l’aide de Moscou et de Téhéran ». Or, ce « réduit alaouite » figure bel et bien sur la carte du colonel Peters, mais… inclus dans un « Greater Lebanon », un « Plus grand Liban », qui ferait main basse sur toute la côte syrienne jusqu’aux frontières turques, privant cette fois la Syrie, de surcroît dûment amputée de ses régions nord-est au profit d’un « Kurdistan libre », de toute façade maritime.

De même, à la mi-mars, New Lebanon[10]estimait que « la vieille idée du mandat français » revenait à l’ordre du jour, « l’enclave alaouite [pouvant] devenir un État indépendant si Assad perdait tout contrôle sur Damas », et précisant que le clan Assad chercherait dans ce cas à élargir le « réduit alaouite » à la région de l’Idlib pour qu’il s’étende jusqu’à la frontière turque au-delà de laquelle vivent quelque 15 millions d’alévis.

De même, à la mi-mars, New Lebanon[10]estimait que « la vieille idée du mandat français » revenait à l’ordre du jour, « l’enclave alaouite [pouvant] devenir un État indépendant si Assad perdait tout contrôle sur Damas », et précisant que le clan Assad chercherait dans ce cas à élargir le « réduit alaouite » à la région de l’Idlib pour qu’il s’étende jusqu’à la frontière turque au-delà de laquelle vivent quelque 15 millions d’alévis.

Question : « le rejet régional et international » et « le refus total » de la Turquie d’un tel projet sont-ils aussi assurés que semble le penser New Lebanon ?

Sarkozy, apprenti Pandore

En Libye, la proclamation, le 6 mars dernier, de l’autonomie partielle de la Cyrénaïque, l’est du pays, par le cheikh Ahmed Zoubaïr Al-Senoussi, au demeurant neveu de l’ex-roi Idriss Al-Senoussi et s’exprimant au nom de quelque 3000 chefs de tribus et personnalités, est certes dues à des facteurs locaux – projet de loi électorale sur base démographique, sentiment d’abandon du « cœur de la révolution » en faveur de Tripoli – mais les accusations de projets séparatistes liés à la concentration des richesses pétrolières dans cette même région et bénéficiant d’un soutien occulte de « puissances étrangères » ne sont pas à rejeter sans plus.

Toujours en Libye, mais au Sud, les combats entre Toubous et tribus arabes dans la région de Sebha qui auraient fait quelque 150 morts entre le 26 et le 31 mars, pourraient ranimer les aspirations au séparatisme de ces mêmes Toubous.

À suivre donc…

Carte élaborée par le Lieutenant-Colonel américain Ralph PETERS et publiée dans le Armed Forces Journal en juin 2006. Peters est colonel retraité de l'Académie Nationale de Guerre US. (Carte sous Copyright 2006 du Lieutenant-Colonel Ralph Peters) – Source : Mahdi Darius NAZEMROAYA, Le projet d'un « Nouveau Moyen-Orient ». Plans de refonte du Moyen-Orient, in Mondialisation.ca, 11 décembre 2006

1er avril 2012

Paul DELMOTTE

Professeur de Politique internationale à l’IHECS

Source : Investig'Action michelcollon.info

[1] L’Azerbaïdjan, le terrain d’atterrissage secret d’Israël (http://www.slate.fr/story/52415/israel-iran-azerbaidjan-g...)

2] Provinces d’Azerbaïdjan occidental et oriental, d’Ardabil, de Zanjan et, partiellement, celles d’Hamadan et de Qazvin

3] Velléités séparatistes que l’on a cru voir se réveiller avec les manifestations survenues en 2006, e. a. à Nagadesh.

[4] Selon I.SALAMI, in Palestine Chronicle, 28.10.11

[5]L’on appelle poétiquement « stratégie du collier de perles » les efforts de la Chine en vue de s’assurer une série de bases navales pour mieux assurer ses approvisionnements énergétiques moyen-orientaux. À part Gwadar, les autres perles sont Chittagong (Bangla-Desh), Sittwe, Coco, Hiangyi, Khaukpyu, Mergui, Zadetkui Kyun (Myanmar), des bases en Thaïlande et au Cambodge, Hanbatota (Sri-Lanka). Depuis l’an dernier, un accord avec les Seychelles envisage la construction d’installations de réapprovisionnement de la marine chinoise.

[6] Comme en octobre 2009 (42 morts)

[7] Comme à Zahedan, en mai 2009 (25 morts) ou en juillet 2010 (26 morts)

[8] Comme à Chabahar en décembre 2010

[9] Auteur de La région alaouite et le pouvoir syrien (Karthala, 2006) et de l’Atlas du Proche-Orient arabe (PUPS-RFI, 2012), F.Balanche a également collaboré au volumineux et incontournable ouvrage dirigé e. a. par notre compatriote Baudouin Dupret, La Syrie au présent. Reflets d’une société, Sindbad/Actes Sud, 2007

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, etats-unis, ralph peters, moyen orient, proche orient, caucase, azrbaïdjan, iran, syrie, beloutchistan, pakistan, cartes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 avril 2012

Le prétexte du réchauffement climatique au service des multinationales dans l’Arctique

Les dessous de la course à l'exploitation de l'Arctique prétextant de la pseudo fonte des glaces pour un projet purement commercial sont dénoncés.

La Presse publiait un article le 19 avril dernier intitulé “Les changements climatiques en Arctique s’accélèrent” dans le but d’alarmer la population et de faire la promotion de la Conférence de l’année polaire internationale 2012 qui se déroule à Montréal du 22 au 27 avril. Deux jours plus tard, ce même journal récidivait avec un autre article, « Les mondes polaires en mutation » dans lequel on peut lire un entretien avec le directeur d’ArcticNet, le Québécois Louis Fortier. Cet entretien est révélateur quant aux véritables objectifs d’ArcticNet et de la recherche sur les changements climatiques en Arctique.

D’abord, voyons un peu ce que dit Louis Fortier dans cet entretien : “L’Année polaire internationale, qui s’est étalée en fait sur 2007 et 2008, est la quatrième de l’histoire. La précédente était en 1958″. Ceci est intéressant, puisque l’Année polaire internationale n’a jamais été liée auparavant aux changements climatiques.

Un peu d’histoire…

La première Année polaire internationale (API), qui a eu lieu en 1882, avait pour but d’envoyer des expéditions de scientifiques aux deux pôles afin de mesurer les températures, mais surtout d’étudier le magnétisme terrestre et le phénomène des aurores boréales. Il s’agissait de la première entreprise scientifique internationale initiée par un certain Karl Weyprecht et commanditée par la Royal Geographic Society et la Royal Society, deux vieilles institutions mondialistes qui existent toujours. Douze nations y avaient alors participé : l’Empire austro-hongrois, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Russie, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. Satisfaite de l’entreprise, cette élite scientifique décide alors d’organiser une Année polaire internationale tous les 50 ans.

C’est ainsi que la deuxième API s’organisa entre 1932 et 1933 avec pour objectifs l’étude du Jet Stream, de la météorologie, du magnétisme et de la compréhension des phénomènes ionosphériques qui perturbent les communications radios. Plus de 40 nations y participent. Toutes les données obtenues lors des expéditions scientifiques polaires seront réunies par une nouvelle institution : l’Organisation météorologique internationale. Il faut noter que cette institution sera remplacée plus tard par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) après la formation de l’ONU. L’OMM participera par la suite à la fondation (en 1988) du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le groupe scientifique qui affirme (sans donner de véritables preuves) depuis 1990 que l’activité humaine est responsable d’un réchauffement climatique planétaire à travers ses émissions de CO2.

La troisième API est devancée de 25 ans afin de tenir compte des nouvelles technologies disponibles à l’époque (fusées, radars, etc.) et se déroule sous le nom Année géophysique internationale. Elle est proposée par Lloyd Viel Berkner et est organisée lors d’une période d’activité solaire maximum. Selon le site officiel de l’API, « l’AGI fut l’occasion d’un effort sans précédent à l’échelle mondiale pour l’étude de notre planète. 61 nations participèrent aux différentes campagnes, des dizaines de navires, des milliers d’hommes, des avions sont mobilisés. Les pays coopérèrent étroitement et échangèrent leurs données scientifiques. Les décennies de recherche qui ont suivi reposent à l’évidence sur la dynamique initiée au cours de cette année. Ce fut par exemple la confirmation de la théorie très discutée de la dérive des continents, le début des mesures de CO2, ou encore le début de la conquête spatiale avec le lancement des premiers satellites. »

La première et la deuxième API avait comme objectif scientifique de déterminer s’il était possible de franchir l’Arctique par bateau et de créer un passage du nord-ouest à vocation militaire et commerciale. La troisième maintenait ces mêmes objectifs de domination commerciale et militaire (voire spatiale) à travers de nouvelles technologies issues de la deuxième guerre mondiale.

Aujourd’hui pour la quatrième API, les objectifs restent les mêmes. L’objectif commercial est bien défini : exploitation des ressources alimentaires, pétrolières et minières. L’objectif militaire est aussi clair : le Canada, par exemple, veut y exercer sa souveraineté territoriale. Les changements climatiques, eux, ne semblent qu’un prétexte pour justifier les dépenses considérables nécessaires à l’exploitation de l’Arctique. Que les glaces fondent ou non, l’Arctique est maintenant une région à exploiter. Cela peut être prouvé.

Retournons à notre entretien avec Louis Fortier pour voir ce qu’il en est.

Mine, gisements pétrolier et brise-glace géant

Louis Fortier révèle à la Presse dans son entretien que le but de ses recherches n’est pas purement scientifique (sur les changements climatiques), mais à vocation commerciale. Ses recherches sur les écosystèmes de l’Arctique sont importantes, dit-il, « parce que c’est là qu’on envisage de faire de l’exploration pétrolière. L’Office national de l’énergie devra en tenir compte avant d’autoriser des forages dans la mer de Beaufort. » Il affirme plus loin : « On peut dire la même chose pour […] les autres ressources minérales ». On peut parier que rien n’empêchera le forage ou l’exploitation des ressources minérales, surtout pas les recherches de monsieur Fortier. Comment le savoir ? C’est facile, il n’y a qu’à identifier les sources de financement d’ArcticNet, l’organisme que dirige Louis Fortier.

Lorsque l’on consulte la liste des partenaires de l’organisme ArcticNet, on n’est pas surpris de tomber sur des pétrolières de grandes envergures : BP Exploration Operating Company Ltd. (British Petroleum), Imperial Oil Resources Ventures Limited (Esso), ConocoPhillips Canada (gaz naturel), l’Association canadienne des producteur de pétrole (lobby).

On y trouve aussi des compagnies minières : Xstrata Nickel, Baffinland Iron Mines (ArcelorMittal), Diavik Diamond Mine (Rio Tinto), Vale Inco.

Sur la liste, il y a aussi des compagnies de transport : OmniTRAX, Kongsberg Maritime, First Air, Canadian North .

Il y a une société de gestion de capital : Axys Group.

Figure sur la liste plus de 75 universités dont il faut noter la Balsillie School of International Affairs (fondée par James Balsillie à l’époque où il était membre de la Commission Trilatérale) et l’Université Oxford.

Aussi, parmi les autres organismes cités on peut trouver évidemment des riches familles mondialistes et membre de la franc-maçonnerie :

- Garfield Weston Foundation de la famille Weston (2e famille la plus riche du Canada) qui possède le pain Weston et les supermarchés Loblaws et Maxi.

- Kenneth M. Molson Foundation de la famille Molson, membre de la franc-maçonnerie depuis des générations (et propriétaire du Canadien de Montréal).

- World Wildlife Fund : organisme fondé par le Prince Bernhard des Pays-Bas (également fondateur du groupe Bilderberg) qui a eu comme premier directeur l’eugéniste Julian Huxley (frère d’Aldous Huxley, auteur du livre « Le meilleur des mondes »).

La liste est encore longue …

La Russie et le Canada développe en ce moment des brise-glaces géants polaires qui pourront traverser l’Arctique, que les glaces fondent ou non. On peut lire sur le site officiel du gouvernement canadien que « le nouveau brise‑glace polaire sera conçu pour rompre des glaces de 2,5 m d’épaisseur. Bien que cette donnée puisse être supérieure à la valeur maximale en ce qui a trait à l’épaisseur des glaces dans l’océan Arctique, cette caractéristique permettra la construction d’un bâtiment ayant la force et la capacité nécessaires à une exploitation dans quasi toutes les conditions telles que les dorsales, les champs de glace en crête et la glace sous pression ». Ce brise-glace géant portera le nom de NGCC John G. Diefenbaker, en l’honneur de l’ancien Premier ministre franc-maçon. L’achèvement de sa construction est prévu pour l’année 2017.

Le prétexte des changements climatiques

Nous devrions plutôt dire ici le réchauffement climatique si nous voulons être honnêtes. Bien que la terminologie a changé depuis, l’argument reste le même : semble-t-il que le climat de la terre se réchaufferait. Ce n’est pas pour rien que la terminologie a changé, car les organismes qui prédisent ce réchauffement n’ont pas réussi à prouver de façon acceptable leurs prédictions alarmistes.

Premièrement, parce que la totalité de la science du réchauffement climatique s’appuie sur des modèles informatiques de prédiction du climat. Le problème, c’est que l’on peut faire dire n’importe quoi à un logiciel informatique. Une des preuves de cela fut le quatrième rapport publié par le GIEC où l’on pouvait retrouver dans ses pages un graphique en forme de bâton de hockey qui montrait l’accélération rapide de la montée de la température globale du climat terrestre. Ce graphique fut entre-autres utilisé par Al Gore dans son film « Une vérité qui dérange », un film qui a reçu un Oscar rien de moins. C’est ce graphique, discrédité à plusieurs reprises par de nouvelles études scientifiques, qui a été à l’origine du désormais célèbre Climategate. Aujourd’hui, ce sont encore les modèles informatiques qui font la loi dans la science du réchauffement climatique.

Prenons un exemple de prédiction ratée à ce sujet. Le docteur David Barber, qui est le directeur du Centre for Earth Observation Science de l’Université du Manitoba, a prédit en 2008 qu’il n’y aurait plus de glace au Pôle Nord durant l’été de cette même année (2008). Evidemment, cela s’est avéré complètement faux cet été là. Aujourd’hui, Mr Barber récidive en affirmant que la glace estivale de l’Arctique pourrait disparaître “aussi tôt que l’an prochain”, du moins c’est ce qu’on pouvait lire dans la Presse du 19 avril de cette année. Ceci risque fort peu d’arriver, car selon les observations faites par satellite, la surface de la glace estivale de l’Arctique augmente depuis l’année 2007, année où elle avait atteint son plus bas des dix dernières années. L’objectif des fausses prédictions de David Barber ? : alarmer le public et, probablement surtout, préserver ses millions de dollars de financement qui proviennent de multinationales du pétrole et de l’exploitation minière.

Un autre article a été publié dans la Presse du 24 avril qui avait pour titre : « Le sous-sol du Grand nord fond ». Encore une fois, à la lecture de l’article, on se rend bien compte du véritable objectif des recherches, soit comment les multinationales vont exploiter l’Arctique. On peut lire que ces « problèmes vont hanter les mégaprojets énergétiques et miniers de l’Arctique canadien et du Plan Nord québécois. » Et qui prévoit ces mégaprojets ? Ceux-là même que l’on retrouve sur la liste des partenaires de l’organisme ArcticNet cités plus haut. L’équation est facile à faire.

La question se pose alors : le sous-sol du Grand nord fond-il vraiment ? Selon des études faites dans le nord Eurasien, il n’existe aucun indice comme quoi le pergélisol serait en train de fondre dû à une hausse des températures et encore moins à cause des émissions de CO2 dans l’atmosphère. Les chercheurs notent que la baisse des températures du sol entre les années 70 et 90 aurait sans aucun doute été causée par le phénomène de l’oscillation nord-atlantique et non pas le réchauffement climatique.

Revenons maintenant à notre entretien avec le directeur d’ArcticNet, Louis Fortier.

Le Plan Nord

La Presse a posé la question à Louis Fortier : que pensez-vous du Plan Nord du gouvernement Charest ? La réponse ne devrait pas vous étonner : « Moi, je l’aime, le Plan Nord. »

Pourquoi ne pas être surpris ? Parce que les multinationales qui vont exploiter le Plan Nord sont les mêmes qui financent ses recherches. Disons qu’ils sont tous dans la même équipe. D’ailleurs, une simple visite sur le site Internet officiel de la Conférence sur l’année polaire internationale 2012 de Montréal révèle que l’évènement est commandité par le Plan Nord.

Les preuves s’accumulent aujourd’hui comme quoi le Plan Nord est une entreprise pour déposséder les Québécois de leurs ressources naturelles et de les donner à rabais aux multinationales. Faut-il vraiment donner plus de preuves à ce sujet ?

Conclusion

Le prétexte du réchauffement climatique sert la cause d’une élite internationale qui voit dans ce stratagème la méthode ultime pour dominer la planète entière. Les projets sont nombreux: la taxe mondiale sur la carbone, le contrôle des populations, la destruction de la petite entreprise, la dictature scientifique, la gouvernance mondiale tant convoitée par l’élite mondialiste et même l’établissement d’une religion planétaire basée sur le culte de la Terre-Mère.

Une citation résume bien l’objectif du réseau mondialiste. Une citation que l’on peut lire dans un ouvrage publié en 1991 par un think tank mondialiste puissant, le Club de Rome, qui a pour titre « The First Global Revolution ». Concluons sur cette citation du livre:

«Dans la recherche d’un nouvel ennemi commun, nous sommes arrivés avec l’idée que la pollution, la menace d’un réchauffement climatique, les pénuries d’eau, la famine et autres pouvaient remplir ce mandat. Tous ces dangers sont causés par l’intervention humaine et c’est seulement à travers les changements d’attitudes et de comportements qu’ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi dans ce cas est l’humanité même.»

Éric Granger

Pour en savoir plus au sujet de l’histoire du réchauffement climatique, regardez le documentaire du DECODEUR en 2 parties :

Crise environnementale et gouvernance mondiale Histoire de la politique climatique

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arctique, politique internationale, géopolitique, réchauffement climatique, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 avril 2012

Où est la vérité en Syrie?

Jean Bonnevey

Ex: http://metamag.fr/

00:15 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique internationale, syrie, proche orient, levant, monde arabe, monde arabo-musulman, manipulations médiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 avril 2012

Panorama Geopolítico: Tensiones y conflictos en un mundo convulsionado.

| Panorama Geopolítico: Tensiones y conflictos en un mundo convulsionado. |

|

Ex: http://disenso.org/

|

|

En esta ocasión entrevistamos al geopolitólogo argentino Carlos Pereyra Mele. Analista Político y especialista en Geopolítica Suramericana, el Prof. Pereyra Mele ha sido también Coautor del “Diccionario de Seguridad y Geopolítica latinoamericana” y de "Tropas Norteamericanas y la Geografía del saqueo". Su nombre figura ligado a numerosas instituciones y comités científicos tanto americanos como europeos. Desde www.dossiergeopolitico.com sigue el pulso de los acontecimientos con artículos e informaciones de notable relevancia geopolítica. Desde ya agradecemos al Prof. Pereyra Mele su colaboración. ENTREVISTA DISENSO: En las últimas semanas se han multiplicado los encuentros y las declaraciones entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos en relación al programa nuclear iraní. Si bien es cierto que desde el año 1995 el Estado iraní puso en agenda la necesidad de consolidar la generación de energía nuclear, no fue hasta la victoria de Mahmud Ahmadineyad en el año 2005 que se sucedieron con cierta temeridad y periodicidad las amenazas de guerra por parte de Estados Unidos e Israel además de un buen número de sanciones promovidas por aquellos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ante este escenario ¿por qué cree Ud. que un Irán nuclear irrita los ánimos de Estados Unidos, Israel y sus socios, y en qué sentido Irán representa una amenaza para ellos? Por otra parte, ¿Porqué teniendo suficiente poder de fuego, tecnología y recursos financieros se ven impedidos de ejecutar finalmente un ataque militar? PEREYRA MELE: En el Caso Irán, lo que ocurre es que su poder regional va en aumento. En Occidente es poco conocida la realidad política y económica de esta potencia mediana. ¿Cuál es el rol de Irán que les preocupa? es su influencia en Irak (mayoría chiíta en la zona más rica en petróleo y el Líbano). Geopolíticamente además Irán controla el estrecho de Ormuz por donde pasa el 40% del crudo consumido por el mundo, y también es clave en la región conflictiva con la zona del Cáucaso, ya que allí se encuentran varios países de la ex URSS productores de Petróleo y Gas. Esa triangulación del Golfo Pérsico, Mar Caspio y el Mar Negro representa el 65% de las reservas mundiales. Ante ello, y luego de observar que la Revolución Islámica de Jomeini no se derrumbó a pesar de la guerra con el Irak de Saddam Hussein, (donde gracias a la asistencia de las potencias occidentales el ex-dictador iraqui pudo atacar con gases venenosos a un Irán que sobrevivió, lección a ser tenida en cuenta para los nuevos agresores) Estados Unidos hace años que planifica atentados contra Irán. En este sentido resulta revelador el reciente informe de “Democracy Now” sobre como se preparan “fedayines” en EE.UU. para hacer asesinatos selectivos de especialistas nucleares iraníes. También se juega a la desestabilización de Irán a través de pseudo-revoluciones que se inician en las redes sociales como Facebook o twitter, pero que el gobierno iraní pudo sofocar. El permanente discurso mediático occidental de la posibilidad de que Irán acceda a la creación de un dispositivo nuclear con fines bélicos, argumento que es negado hasta el hartazgo por Irán y por los propios organismos de inteligencia de occidente, es parte del discurso para atacar a Irán sostenido por los “halcones” de EE.UU. y de Israel, como también por las monarquías petroleras de la península arábiga para impedir que Irán tome el control geopolítico de la región y desestabilice así a sus corruptos regímenes que cuentan con la alianza estratégica de Londres y Washington. En cuanto a lo que Ud. bien dice, la superioridad militar y tecnológica de EE.UU., la OTAN e Israel en la zona es formidable y, en principio dejaría el camino libre para la intervención militar, sin embargo la mejor explicación de porque no han atacado aún la expuso el ex jefe del Mossad: “Un ataque a Irán sin explorar todas las opciones disponibles no es la manera correcta de hacer las cosas”. […] “Bombardear a Irán es la cosa mas estúpida que había escuchado”. Ésta es la evaluación del ex jefe del Mossad, Meir Dagan, director de inteligencia de Israel, un equivalente al Jefe de la CIA. Hay que entender lo que dice Dagan en el sentido de que lo primero que se desestabilizaría bajo la hipótesis de guerra es el Golfo Pérsico y las tiránicas y corruptas monarquías petroleras que sostiene USA. Además, como no se contempla la ocupación del territorio iraní, esta nación herida en su orgullo sí buscaría obtener el arma nuclear por ahora no deseada por el régimen, por lo que el supuesto ataque solo serviría para atrasar el desarrollo nuclear pero, al mismo tiempo, Irán buscaría consolidar alianzas más profundas con Rusia y China, y allí Occidente perdería definitivamente el control del Centro de Eurasia, espacio clave para el control del Nuevo Orden Mundial. DISENSO: El papel de China en la política internacional se ha visto incrementado en el último decenio. Su participación en diversos foros y polos de poder desconciertan a más de un observador. Se suele hacer referencia a China desde diversas focalizaciones tales como: “Chimérica” y BRICs sin olvidar su participación en el Consejo de Seguridad, en la OMC, su papel como garante de la seguridad de Corea del Norte, su reciente encuentro diplomático con Rusia – país con el que comparte la frontera más extensa del mapa y teniendo ambos situaciones demográficas asimétricas - y sus relaciones con Irán, así como su relación comercial y financiera con Estados Unidos y Europa. ¿Puede aventurarse hoy cuál es la posición geopolítica de China? ¿Tiene China en el tablero geopolítico mundial definidos a sus amigos y a sus enemigos o está ganando tiempo mientras desarrolla su propio sistema nacional y estabiliza su frente interno, aún hoy frágil y fragmentado? Finalmente, ¿Qué opinión le merece la intención de Henry Kissinger de crear una “Comunidad del Pacífico”, al mejor estilo OTAN, para involucrar los intereses regionales de China con los de Estados Unidos? PEREYRA MELE: Lo primero que debemos analizar es la cultura milenaria China que no mide el tiempo en siglos sino en milenios, por lo cual las interpretaciones de los occidentales sobre China están siempre erradas por “fallas” culturales. El rol de potenciación económica dirigista de China y sus grandes logros, mas tarde o mas temprano chocaran con los intereses occidentales. En este sentido hay expertos económicos que especulan que para el 2010 China será la primera economía mundial. Ahora bien, como señalan los estrategas de estadounidenses, China no actuará como una potencia agresora sino que por la necesidad de cubrir sus necesidades básicas de recurso y materias primas chocará con los poderes establecidos que ya hoy están viviendo un período de decadencia. Para su geopolítica lo importante es asegurarse su “Continentalismo”, de allí el “Tratado de Shangai”, que le permitió materializar un bloque que pasó rápidamente de lo económico a lo militar, además de los recientes tratados estratégicos con Rusia, sin perder de vista su presencia en África y América del Sur que, en conjunto, busca impedir el “cerco geopolítico” de la “nueva doctrina militar” que en Enero de 2012 planteó el presidente Barak Obama, con el asesoramiento de Henry Kissinger, con la intención de concentrarse en Asia. Pero reitero, China no es Occidente, donde todo lo mide con la idea de consumo; allí la tríada occidental (EE.UU., U.E. Y Japón) tienen otro talón de Aquiles, pues el despertar del dragón revierte años de humillaciones occidentales y japonesas difíciles de olvidar. DISENSO: Desde hace más de un año asistimos a una serie de conflictos que los medios han denominado “Primavera árabe”. Si bien por momentos gran parte de los reclamos parecen justos o razonables, no puede dejarse de vislumbrar el aspecto confuso y sospechoso que tiñe el proceso en cuestión al verse a todo tipo de “rebeldes” actuando en diversas formaciones “revolucionarias” en sintonía con los discursos e intereses que a diario salen a difundir el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Troika europea, la ONU, la OTAN y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. En este contexto nos interesa saber qué opina de la denominada primavera árabe así como de los acontecimientos que se están desarrollando en Siria. PEREYRA MELE: La denominada “Primavera árabe” no es sino una nueva experimentación de manipulación política y social de masas que durante años han estado subyugadas por regímenes políticos dictatoriales cuasi-feudales. Éste modelo de manipulación había funcionado hasta cierto punto “eficazmente” con las denominadas “revoluciones de colores” que se aplicó a las naciones que en su momento formaron parte de la URSS. Con el paso del tiempo podemos concluir que esos movimientos políticos pseudo-revolucionarios manejados por la híperpotencia vencedora de 1991 fue solo la herramienta para imponer en esos pueblos el Nuevo Orden Mundial o, mejor dicho, el Neoliberalismo. El esquema se reitera en el Magreb: a la “sorpresa” de la reacción popular contra el tirano Ali en Túnez le siguió la revuelta de los jóvenes egipcios, todos manipulados por las grandes cadenas mass mediáticas que hoy ya han demostrado ser el brazo más importante de la denominada “Guerra de Baja Intensidad” iniciada por Occidente. Al día de hoy ya se puede ver las consecuencias de esas dos “revoluciones”: los militares siguen en el poder y las represiones a los pueblos que querían el cambio están igual como al principio de las revueltas, pero ahora ya sin cobertura mediática. Otros dos casos distintos de manipulación mediática son el de Libia primero y el Siria por estos días. El primero fue una clara intervención extranjera con mercenarios, entre los que hay que contar a Al Qaeda, como brazo armado islámico de la CIA, y las fuerzas especiales de la OTAN y del CCEAG (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), en especial Qatar y Arabia Saudita, que destrozaron al país con mejor nivel de vida de toda África y lo han trasformado en un territorio donde bandas armadas negocian en forma independiente del CNT (Consejo Nacional de Transición) sus “arreglos” económicos con los países de la OTAN. Sintetizando, se siguen cometiendo masacres a diarios pero ahora hay un muro de silencio informático que impide conocer esta situación. Con Siria se ha intentado utilizar el mismo libreto: Pseudos opositores armados en Qatar, Turquía y Jordania que ingresan equipados por la OTAN para cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil, pero en este caso encontraron un ejercito más sólido y no tribal como el Libio pero, fundamentalmente, el Veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU que por ahora desespera a los “amigos de la Siria libre” pues no permitieron la invasión militar ni los "quirúrgicos” ataques aéreos de la OTAN que no son otra cosa que sembrar el pánico entre civiles desarmados para abrir el camino a los invasores como pudo comprobarse en el caso Libio. Rusia y China saben que el ataque a Siria es el paso previo al ataque a Irán y que si se impide esta operación el ataque a la nación persa se complica más para Occidente. DISENSO: Al analizar el desarrollo de los diversos conflictos que planteó la “Primavera árabe” no puede dejarse de atender el hecho de la multiplicación de conflictos que se configuran como guerras asimétricas y cómo fueron contemplados éste tipo de conflictos por la Doctrina Bush, el Patriot Act - extendida por el actual Presidente Obama - así como por el Estado de Israel, en especial desde la Guerra del Líbano. Más allá de justificaciones humanitarias, ¿El actual marco jurídico de las potencias involucradas no está hecho a la medida de los conflictos que vemos desarrollarse? PEREYRA MELE: Occidente, o sea la Tríada ya comentada, ha establecido como nueva forma de las relaciones internacionales la utilización de la herramienta militar como el non plus ultra de la misma. La diplomacia se subordinó a los poderes militares y éstos a los complejos tecnológico-militares-financieros que son, por ahora, el único sector de la economía de USA y de la OTAN que funciona, pues lo demás huelga hacer comentarios al ver los planes de ajustes en Portugal, España, Italia, Francia o Grecia. El ultimo argumento impuesto es el del supuesto “derecho de proteger” que se arrogan unilateralmente las potencias occidentales, remozando el viejo concepto eurocéntrico de llevar la civilización a los pueblos colonizados. Para ello utilizan el expediente militar como la herramienta de “protección a los pueblos oprimidos”. Por supuesto que ese derecho a “proteger” de la OTAN solo se ejerce contra los países con recursos estratégicos de gran importancia geopolítica para la tríada. DISENSO: Todos los días los medio de comunicación masiva bombardean con noticias acerca de la “crisis económica” europea. Por momentos parece haber dos interpretaciones de los hechos. Una que se concentra en la crisis fiscal, clamando ajustes para generar “confianza” en los mercados, y otra que acusa a los bancos, a diversas instituciones financieras, a la clase dirigente de ciertos estados europeos y a la “Troika” de llevar a cabo un “golpe de Estado financiero”. Nos interesa conocer su opinión al respecto así como también saber porqué cree Ud. que se ha naturalizado hablar de crisis europea y no más bien de crisis japonesa, habida cuenta del Tsunami que hace un año sufrió la tercera economía del mundo, mucho más relevante para las finanzas y el comercio mundial que la economía griega, española o portuguesa. PEREYRA MELE: Esto que Ud. afirma es la realidad y demuestra como un sistema mediático hiperconcentrado, manejado por 5 agencias mundiales, administra la información que debemos conocer y, con ello, la manipulación mediática casi total que se lleva a cabo en el llamado Occidente. ¿Porqué no se habla del caso de Islandia, donde la población reaccionó más que con un cacerolazo contra el régimen político-financiero neoliberal, destituyendo a los responsables, impidiéndoles huir del País y sometiéndolos a juicio y, lo más destacable, es que Islandia desconoció los dictados de la Troika (FMI - Banco Central Europeo - Consejo de la Unión Europea-), llegando al día de hoy a una recuperación de los principales indicadores económicos. Es evidente que el accionar de las grandes cadenas informativas fue distinto para los otros países periféricos europeos. En los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España o “cerdos” como prefieren llamarlos peyorativamente los medios anglosajones) se está cambiando la cúpula gubernamental instaurando hombres por medio de “Golpes de Mercados”, disolviendo a los gobiernos elegidos por sus pueblos y sustituyéndolos por empleados del sistema financiero mundial o “tecnócratas”, como se les suele llamar, como lo son Mario Monti (Italia), Lucas Papademos (Grecia) o Mario Draghi (BCE).En todos los casos elegidos sin el voto popular, pero sí con el voto de los bancos y de los organismos financieros internacionales que hoy están aplicando los dictados económicos más ortodoxos para la salvar el sector. DISENSO: Hace pocas semanas Vladimir Putin ganó con más del 60% las presidenciales en Rusia. Todos los medios de comunicación, así como diversas ONGs financiadas por potencias adversarias al partido Rusia Unida, cerraron filas junto con los partidos opositores – Comunistas y liberales a la cabeza – y las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea para desestimar dicha victoria en razón de un supuesto fraude. Es sabido que Putin significó un punto de inflexión en la historia de la Rusia Postsoviética. Hace pocos meses, antes de iniciarse la campaña presidencial y aún cumpliendo el rol de Primer Ministro, Vladimir Putin anunció formalmente su proyecto de conformar una “Unión Euroasiática” que devuelva a Rusia una posición de relevancia en el tablero geopolítico mundial. ¿Qué papel le asigna Ud. a Rusia y a su actual gobierno en los acontecimientos geopolíticos de los próximos años? ¿Tiene viabilidad una Unión Euroasiática? PEREYRA MELE: Lo que Ud. me plantea acerca del funcionamiento del sistema de desacreditación y confusión sobre las elecciones en Rusia está relacionado con lo que venimos hablando sobre cómo, a través de los medios masivos, hoy en día la clave no es la información veraz sino la manipulación al servicios de los intereses económicos que componen sus paquete accionario, ya que todos los medios son sociedades anónimas y además concentrados (Diarios, Revistas, TV, Cable, telefonía celular e Internet), y donde está en juego el poder de sus empresas, realizan una tarea primero de confusión y luego de manipulación intentando cambiar descaradamente los resultados que no le son afectos a ellos. Creo que la nueva etapa que inicia la presidencia de Vladimir Putin es la de la consolidación del nuevo rol de potencia, ya no regional, sino global nuevamente. Sus recientes declaraciones de establecer un gigantesco presupuesto militar para poner a Rusia al frente en todas las esferas que tiene que enfrentar demuestra la proyección geopolítica del nuevo rol ruso en Eurasia. También los acuerdo estratégicos con China de transferencia de tecnología aeroespacial y militar van en ese sentido; parafraseando a Henry Kissinger podemos decir: “hacia donde se inclinen China y Rusia en los próximos años se inclinara Asia” y ello determinará un nuevo escenario internacional multipolar con un Nuevo Orden, pero, hay que decirlo, aquí también esta el peligro la paz mundial, pues la trilateral – EE.UU., U.E. y Japón-, seguramente reaccionarán para impedir este Nuevo Orden que representa su declinación después de 500 años de dominio planetario. Por ello el siglo XXI no será pacifico. DISENSO: Los caminos de la integración regional son tortuosos. Año tras año infinidad de declaraciones, anuncios, reuniones y cumbres, parecen delinear definitivamente la necesaria integración entre los pueblos hermanos, sin embargo faltan los estadistas con el suficiente compromiso para plantear una agenda genuina que termine en hechos y no en palabras. La UNASUR parece ser el camino más idóneo, sin embargo no aparecen con claridad Políticas de Estado que trasciendan gobiernos de turno con proyectos y compromisos políticos de largo aliento. ¿Qué hace falta para concretar la unidad regional? ¿Es productiva la proliferación de diversos foros de integración que operan al mismo tiempo tales como el de la CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - ? PEREYRA MELE: Lo primero que tenemos que comprender es que la actual situación mundial es inédita si la pensamos a 10 años vista. En el 2001 parecía que el poder de superioridad absoluta de EE.UU. era imposible de revertir, que era el “fin de la historia” tal como lo anunciaban sus publicistas. Luego, en apenas 12 años podemos afirmar que esa idea “del siglo americano” que habían planteado los think tanks norteamericanos desde los 80´ y 90´, con el eje puesto en la unípolaridad, es hoy imposible de ser sostenida por sus creadores. En apenas 12 años se pasó a un mundo multipolar donde las potencias emergentes, el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) rompieron con esa hegemonía y empezaron a establecer la idea de los nuevos bloques continentales, que son la etapas superiores a los estados nación, teniendo a estos como la base del sistema. En ese marco podemos entender lo que pasa hoy en día en Suramérica en particular; una sola vez anteriormente vivimos una situación similar y fue al fin de la II Guerra Mundial cuando América del Sur intentó establecer acuerdos de integración basados en el ABC (Argentina, brasil y Chile) durante los gobiernos de Perón, Vargas e Ibáñez del Campo, impedido por el accionar de Estados Unidos. Hoy la historia nos vuelve a dar otra oportunidad para romper con la “balcanización” que impuso el modelo neocolonial inglés primero, y luego Estados Unidos con su idea de “patio trasero”. El surgimiento de una potencia emergente como Brasil, que hoy es la locomotora económica de la región además de ser la 6° economía mundial, y que desde el Mercosur, con toda las dificultades del caso intenta crear un espacio regional ampliado que se consolida en la UNASUR, permite junto a la aparición de nuevos socios comerciales importantes en la región como lo son China, India y Rusia, el desplazamiento de la relación de dependencia económica y, por lo tanto política, con los EE.UU. Nos lleva a pensar que estamos ante un nuevo periodo de integración real y de potenciación del subcontinente más allá de los mismos dirigentes y de las corrientes ideológicas que tengan los mismos. Los foros surgen o se anulan según el momento histórico. Estamos en la puerta de una nueva “Cumbre de las Américas”, que seguramente no tendrá la trascendencia que tenía antaño, y la presencia de EE.UU. y sus aliados será cuestionada, situación que parecía imposible hace apenas unos años atrás por mas lenguaje diplomático que se use. Otro Foro que tiende a languidecer es el de las “Cumbres Iberoamericanas”, pues ya no son útiles a la tríada el rol que tenia España y Portugal, que eran el puente de acceso y captura de las empresas públicas privatizadas por el neoliberalismo en Suramérica, al estar éstos países en crisis financieras gravísimas y, por lo tanto, no tienen nada para ofrecer a los países iberoamericanos. El Foro de la UNASUR en cambio viene desarrollándose positivamente para los intereses regionales, pues ha logrado no poca cosa: evitar la disgregación de Bolivia, con el separatismo camba, y evitó un conflicto entre Ecuador, Colombia y Venezuela, en aquel momento en el cual Colombia bombardeó territorio ecuatoriano en el que se encontraban miembros de las FARC. Por otra parte, se profundiza el sistema de integración vial de toda América del Sur, uniendo regiones antes separadas y permitiendo realizar nuevos pasos bioceánico con los cuales se puede llegar a los mercados de Asia, donde está la nueva economía del mundo. También se está desarrollando un sistema de defensa regional para evitar los conflictos regionales con el “Consejo de Defensa Suramericano”, todo ello sin la injerencia ni la censura de los Estados Unidos. Estamos en un cambio realmente superador, que de consolidarse definitivamente, en especial por el eje Argentina, Brasil como el núcleo duro del mismo, viviremos una nueva historia iberoamericana. DISENSO: Finalmente, con la intención de cerrar una entrevista de la que estamos muy agradecidos y creemos que servirá de mucho a nuestros lectores, queremos saber su opinión en torno al debate que surgió en las últimas semanas en nuestro país en torno a la cuestión Malvinas. ¿Cuál cree Ud. que es el valor simbólico y estratégico de las Islas para ser objeto de disputa entre el Reino Unido y la Argentina, y cuales deberían ser los argumentos para actualizar el rechazo a un enclave colonial como lo son actualmente las “Falkland Islands” teniendo en cuanta la vocación de ciertos grupos de reconocer a los kelpers como sujetos de derecho y no como colonos de una potencia enemiga? PEREYRA MELE: El conflicto de las Islas Malvinas ya no es un litigio bilateral entre Argentina y Reino Unido, pues un enclave colonial con base militar de la OTAN pone en riesgo la seguridad del Continente Suramericano al controlar el paso bioceánico entre el Pacifico Sur y el Atlántico Sur y viceversa. Además afecta la proyección hacia la Antártida del nuestro país y de Suramérica en su conjunto. Si a eso le sumamos que el heredero de la corona inglesa, símbolo del Estado anglosajón, esta realizando ejercicios militares en el archipiélago malvinense, es una clara demostración del interés británico en la zona, pues a lo estratégico debemos sumarle la importancia económica (alimentos, minerales, etc.) Otro tema no menor es que tenemos el diferendo más grande en la actualidad de posesión territorial, pues no solo esta el tema Malvinas sino todos los archipiélagos del Atlántico Sur (Georgias y Sándwich del Sur) más las Orcadas, que por la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar) tenemos un litigo con Gran Bretaña por mas de 3.000.000 de Km2 de mar (La Pampa sumergida como bien se la denominó). Gran Bretaña unilateralmente separó el tema Malvinas de los otros archipiélagos, pues en Georgias y Sándwich no hay población sino bases militares y científicas de la potencia colonial, y allí el pseudo argumento de la autodeterminación de la población es inexistente, lo cual me lleva a decir algo acerca esto. En primer lugar no existen generaciones de pobladores ingleses que puedan considerarse como originarios, sino sólo como colonos traídos por la corona británica a un territorio usurpado por la fuerza, ya que no se les reconoció como ciudadanos británicos durante 150 años que van desde 1833 a 1983. Recién en ese año se les reconoce la ciudadanía inglesa a algunos habitantes de los llamados Kelpers, que si descontamos las fuerzas militares rotativas y los trabajadores temporarios en las islas, la población reconocida como británica es de 1 a 3 con la que habitan el territorio insular, por lo tanto la preocupación de algunos autollamados intelectuales argentinos por los derechos de esa población es realmente carente de todo sustento lógico. |

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 26 avril 2012

Le gouvernement de Bagdad se rapproche de l’Iran

Ferdinando CALDA:

Le gouvernement de Bagdad se rapproche de l’Iran

Le pouvoir exécutif irakien d’Al-Maliki s’éloigne de plus en plus des Pays du Golfe, notamment dans la question syrienne