Robert STEUCKERS:

Réflexions sur deux points chauds: l’Iran et la Syrie

Conférence prononcée à l’Université de Gand, Hoveniersberg, 8 mars 2012

L’Iran

La première chose qu’il faut impérativement dire quand on prend la parole à propos de l’Iran, c’est de rappeler que ce pays a été le première empire créé par un peuple de souche indo-européennes au cours de l’histoire, dès 2500 ans avant J.C. Le dernier Shah d’Iran, vers la fin de son règne, avait commémoré l’événement fondateur de l’impérialité iranienne à Persépolis par une fête d’une ampleur extraordinaire, à laquelle toutes les têtes couronnées de la planète avaient participé. Ensuite, l’Iran est la terre matricielle de la religion zoroastrienne, première tentative de dépassement d’une religiosité purement mythologique, à l’époque historique lointaine que des auteurs comme Karl Jaspers et Karen Armstrong nomment, très justement, la période axiale de l’histoire, période où se cristallisent les valeurs indépassables sur lesquelles se fondent les grandes civilisations, les empires ou les forces religieuses. Le zoroastrisme pose la figure du dirigeant charismatique qui forge une morale exemplaire et qui, pour l’asseoir dans la société, est accompagné d’une suite de gaillards vigoureux, armés de gourdins (de massues) et d’arcs. C’est dans cette suite de Zoroastre qu’il faut voir l’origine de tous les ordres de chevalerie, introduits en Europe par les cavaliers sarmates (donc iraniens) recrutés par l’Empire romain pour défendre ses frontières, les “limes”. Ces Sarmates, zoroastriens au départ et souvent devenus mithraïstes, ont été casernés en “Britannia” (Angleterre) et au Pays de Galles où ils ont résisté longtemps aux Angles et aux Saxons et ont été à la base des mythes arthuriens, considérés jusqu’à date récente comme “celtiques”. On les retrouve aussi le long du Rhin (le musée romain-germanique de Cologne expose des pierres tombales de cavaliers sarmates) et dans nos régions, surtout le long de la Meuse. Les Alains, peuple cavalier proche des Sarmates et des Scythes, accompagnent les Suèves et les Wisigoths dans leur conquête de l’Espagne. Les régions où ils s’installent, dans le Nord de la péninsule, résisteront à l’invasion maure et c’est précisément dans ces régions-là que les ordres de chevalerie populaires naîtront, enrôlant de simples paysans ou des pélerins arrivés à Compostelle pour former le noyau dur des armées de la reconquista.

Querelles entre islams (au pluriel!)

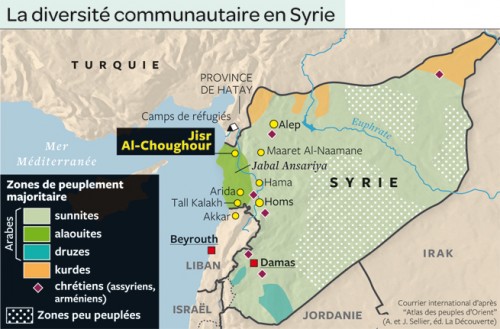

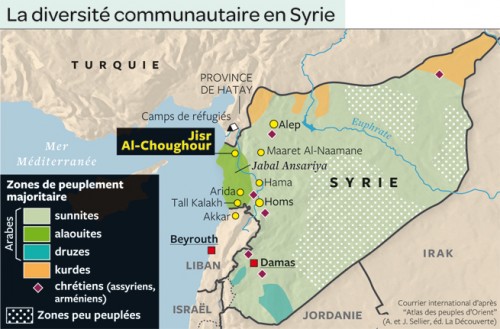

L’islamisation totale de l’Iran sera fort lente jusqu’aux temps de Shah Abbas (16ème siècle), qui fera du chiisme la religion de l’Empire perse, en guerre contre les Ottomans, champions du sunnisme. Pour que l’islam soit devenu dominant en Perse, il aura fallu attendre 400 ans après la conquête de ce vaste pays par les armées des successeurs de Mahomet. Le zoroastrisme s’est longtemps maintenu, tandis que le chiisme y cohabitait conflictuellement avec le sunnisme. Ce long conflit entre chiites et sunnites nous ramène à l’actualité: le conflit sous-jacent du Moyen Orient, fort peu mis en exergue par nos médias, oppose en effet l’Arabie saoudite, puissance championne du sunnisme le plus intransigeant, sous sa forme wahhabite, et l’Iran, champion du chiisme. En Orient, les guerres sont éternelles: le passé ne passe pas, est toujours susceptible d’être réactivé car il faut venger les ancêtres, un affront, une défaite. L’Orient, dans ses réflexes, a l’avantage de ne pas connaître d’idéologie progressiste qui efface, ou veut effacer, des mémoires et du réel matériel les forces d’antan, les forces immémoriales. Ce conflit chiite/sunnite, et surtout sa résilience, peut apparaître paradoxal à tous ceux qui ne perçoivent dans l’islam qu’un seul bloc, uni et indifférencié. C’est là une vision simpliste, fausse et juste bonne à générer de la propagande à bon marché. A l’instar d’Yves Lacoste, géopolitologue français et éditeur de la remarquable revue “Hérodote”, il convient, pour être sérieux, de parler des “islams”, si l’on veut poser des analyses cohérentes sur les conflits qui traversent non seulement la sphère musulmane dans son ensemble mais aussi sur les inimitiés qui animent les communautés islamiques immigrées en Europe et que le personnel politique, policier et juridique contemporain, inculte et abruti, est incapable de comprendre donc de prévenir (la “prévoyance”, vertu cardinale des “bons services” selon Xavier Raufer) voire de réprimer à temps. Les affrontements entre chiites et sunnites, voire entre d’autres communautés qui ont l’islam ou le “coranisme” pour dénominateur commun, permettent à des “empires”, hier le britannique, aujourd’hui l’américain, de pratiquer la politique du “Divide ut impera”, de diviser pour régner. C’est ainsi que, tacitement hier, de plus en plus ouvertement aujourd’hui, l’Arabie saoudite est désormais un allié d’Israël dans la lutte contre l’Iran, voulue par Washington et que les schématismes propagandistes des islamophobes hypersimplificateurs ou des fondamentalistes islamiques délirants ou des islamophiles présents dans toutes les “lunatic fringes”, qui veulent voir dans les conflits actuels une lutte entre “Judéo-Croisés” et “Bons (ou Mauvais) Musulmans” sont totalement faux: il y a, d’un côté, l’alliance “Wahhabito-judéo-puritano-croisée” et, de l’autre, les “fondamentalistes chiites/khomeynistes”. Dans les deux camps, il y a des musulmans et ils s’étripent allègrement. De même, la guerre civile qui fait rage aujourd’hui en Syrie est un conflit entre Alaouites et Sunnites; ceux-ci, sous l’impulsion des Wahhabites saoudiens, considèrent les Alaouites, détenteurs du pouvoir à Damas, comme des hérétiques, proches des chiites. Une fois de plus, ce conflit interne à la Syrie démontre que les inimitiés entre factions musulmanes ont plus de poids, au Proche- et au Moyen-Orient, que la césure, souvent mise en exergue dans nos médias, entre l’Occident et l’Islam, n’en déplaisent aux islamophobes ignares que l’on entend gueuler à qui mieux mieux pour des histoires de caricatures, de foulard ou de bidoche ovine, histoires dont on se passerait d’ailleurs bien volontiers sous nos cieux. Les Américains, bien au courant de ces clivages, peuvent ainsi réactiver de vieux conflits afin de faire triompher leurs projets dans le “Grand Moyen Orient”, qu’il s’agit, selon eux, d’unifier sur le plan économique, pour en faire un marché ouvert aux productions des multinationales américaines, et de balkaniser sur le plan politique, notamment en redessinant, sur le long terme, la carte de la région selon les vues d’un Colonel des services américains, Ralph Peters.

Des Qadjar aux Pahlevi

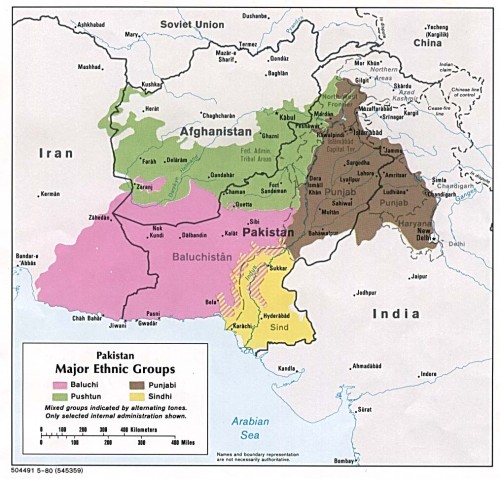

Quand, dans la première décennie du 20ème siècle, la dynastie perse des Qadjar n’a plus pu contrôler le pays, et que celui-ci a plongé dans le chaos, suite à une tentative de réforme constitutionnelle où l’Iran aurait dû adopter la constitution belge (!), le père du dernier Shah, Reza Khan, colonel d’une unité de cosaques iraniens, prend le pouvoir et se fait proclamer empereur en 1926. Son objectif? Faire de la Perse, qu’il rebaptise “Iran”, un pays moderne, selon les règles du despotisme éclairé, pratiquées en Turquie, à la même époque, par Mustafa Kemal Atatürk. Cette modernisation ne peut s’effectuer, on s’en doute, sous la houlette du clergé chiite (les Chiites ayant un clergé, contrairement aux Sunnites; c’est là la grande différence entre les deux orientations de l’islam moyen-oriental; on peut dire aussi que le clergé chiite est une forme islamisée et dégénérative des fameuses “suites zoroastiennes”, dont la mission était d’imposer la morale politique à un cheptel humain trop souvent indiscipliné). La modernisation selon Reza Khan passe a) par une gestion iranienne de la rente pétrolière, b) par la construction de voies de chemin de fer pour désenclaver la plupart des régions du pays et pour relier les ports du Golfe Persique à la Mer Caspienne, c) par la constitution d’une marine capable d’imposer les volontés iraniennes dans les eaux du Golfe. La volonté de gérer la rente pétrolière se heurtera à la mauvaise volonté britannique car Londres détenait tous les atouts de la “Anglo-Iranian”. La construction du chemin de fer se fera grâce à des ingéneiurs suisses, scandinaves et allemands. Des officiers italiens se chargeront de moderniser la flotte iranienne, fournie en bâtiments construits dans les chantiers navals de la péninsule. En 1941, Britanniques et Soviétiques violent délibérément la neutralité iranienne; dans la foulée, la RAF détruit la flotte iranienne dans les ports du Golfe. Reza Khan est envoyé en exil, d’abord dans les Seychelles, ensuite en Afrique du Sud où il meurt d’un cancer qu’on ne soigne pas comme il le faudrait. De 1941 à 1978, son fils, Mohammed Reza Pahlevi occupe le trône, avec le soutien des Américains, un soutien qui, de la part de Washington, sera d’abord total, puis de plus en plus réticent. Le jeune Shah opte pour une “protection” américaine parce que les Etats-Unis n’ont pas de frontières communes avec l’Iran, tandis que l’URSS brigue l’annexion des régions azerbaïdjanaises du Nord de l’Iran, cherche à les fusionner avec la république Socialiste Soviétique de l’Azerbaïdjan et tandis que les Britanniques, avant l’indépendance et la partition de l’Inde, cherchaient à inclure les provinces beloutches de l’Est iranien dans la partie beloutche de l’actuel Pakistan.

Les mémoires de Houchang Nahavandi

Les mémoires du dernier ministre de l’éducation nationale du Shah Mohammed Reza Pahlevi, Houchang Nahavandi, réfugié à Bruxelles suite à la révolution de Khomeiny, nous apprennent le déroulement véritable de la révolution iranienne. Sa fille Firouzeh Nahavandi confirme les hypothèses paternelles dans un mémoire universitaire très intéressant (ULB), présentant pour l’essentiel un panorama général des partis politiques iraniens. Pour Houchang Nahavandi, c’est essentiellement Harry Kissinger, en tant que “tête pensante” en coulisses inspirant tous les macrostratégistes américains, et ce sont ensuite les présidents démocrates John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson puis Jimmy Carter, contrairement au républicain Richard Nixon, qui n’ont pas voulu d’une “concentration de puissance” sur le territoire du plus ancien “empire” de l’histoire mondiale, même si sur ce territoire règnait un allié loyal. La stratégie d’utiliser les “droits de l’homme” pour fragiliser un Etat sera tout de suite appliquée à l’Iran du Shah, dès sa nouvelle théorisation, sous la présidence de Carter. Simultanément, elle sert à boycotter les Jeux Olympiques de Moscou et reçoit une “traduction” destinée au public français, celle que propageront les “nouveaux philosophes”, anciens gauchistes anti-communistes, recyclés dans la défense de l’Occident sous prétexte de diffuser un “socialisme à visage humain”, antidote à la “barbarie”. Les “droits de l’homme”, en tant qu’idéologie libérale et “bourgeoise” (disaient les penseurs d’inspiration marxiste), avaient été soumis à une critique philosophique serrée dans les années 60: la pensée en faisait une “illusion idéaliste”, un “embellisement” plaqué sur les laideurs ou les dysfonctionnements sociaux générés par le libéralisme, un irréalisme destiné à tromper les peuples, à leur fournir un nouvel “opium”, qui prendrait le relais de la religion. Dès les prémisses du “cartérisme”, les intellectuels américains à la solde des “services”, puis leurs émissaires français que sont les “nouveaux philosophes”, les réexhument de l’oubli, de la géhenne des pensées battues en brèche par la critique philosophique (marxiste, structuraliste et autre), et en font une arme contre le marxisme-léninisme au pouvoir en URSS et dans le bloc de l’Est d’abord, contre tous les autres pouvoirs qui ont l’heur de déplaire hic et nunc à l’hegemon américain. Parmi ceux-ci: le système mis en place (mais non parachevé) du dernier Shah.

Les mémoires du dernier ministre de l’éducation nationale du Shah Mohammed Reza Pahlevi, Houchang Nahavandi, réfugié à Bruxelles suite à la révolution de Khomeiny, nous apprennent le déroulement véritable de la révolution iranienne. Sa fille Firouzeh Nahavandi confirme les hypothèses paternelles dans un mémoire universitaire très intéressant (ULB), présentant pour l’essentiel un panorama général des partis politiques iraniens. Pour Houchang Nahavandi, c’est essentiellement Harry Kissinger, en tant que “tête pensante” en coulisses inspirant tous les macrostratégistes américains, et ce sont ensuite les présidents démocrates John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson puis Jimmy Carter, contrairement au républicain Richard Nixon, qui n’ont pas voulu d’une “concentration de puissance” sur le territoire du plus ancien “empire” de l’histoire mondiale, même si sur ce territoire règnait un allié loyal. La stratégie d’utiliser les “droits de l’homme” pour fragiliser un Etat sera tout de suite appliquée à l’Iran du Shah, dès sa nouvelle théorisation, sous la présidence de Carter. Simultanément, elle sert à boycotter les Jeux Olympiques de Moscou et reçoit une “traduction” destinée au public français, celle que propageront les “nouveaux philosophes”, anciens gauchistes anti-communistes, recyclés dans la défense de l’Occident sous prétexte de diffuser un “socialisme à visage humain”, antidote à la “barbarie”. Les “droits de l’homme”, en tant qu’idéologie libérale et “bourgeoise” (disaient les penseurs d’inspiration marxiste), avaient été soumis à une critique philosophique serrée dans les années 60: la pensée en faisait une “illusion idéaliste”, un “embellisement” plaqué sur les laideurs ou les dysfonctionnements sociaux générés par le libéralisme, un irréalisme destiné à tromper les peuples, à leur fournir un nouvel “opium”, qui prendrait le relais de la religion. Dès les prémisses du “cartérisme”, les intellectuels américains à la solde des “services”, puis leurs émissaires français que sont les “nouveaux philosophes”, les réexhument de l’oubli, de la géhenne des pensées battues en brèche par la critique philosophique (marxiste, structuraliste et autre), et en font une arme contre le marxisme-léninisme au pouvoir en URSS et dans le bloc de l’Est d’abord, contre tous les autres pouvoirs qui ont l’heur de déplaire hic et nunc à l’hegemon américain. Parmi ceux-ci: le système mis en place (mais non parachevé) du dernier Shah.

Photo: Houchang Nahavandi

Pourquoi cette hostilité à l’endroit d’un Etat, d’un pouvoir et d’un souverain théoriquement “alliés”? Pour un faisceau de quatre motifs, parmi d’autres motifs, que je sélectionne aujourd’hui pour étayer ma démonstration:

1.

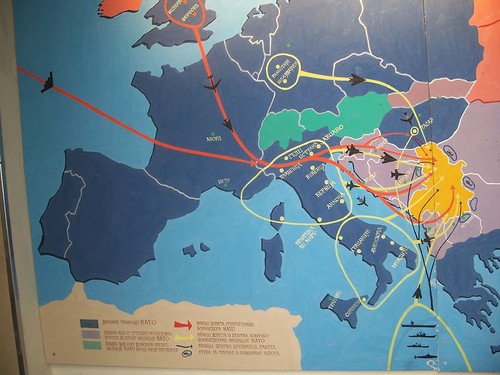

Le Shah, sous prétexte de se montrer féal à l’égard de l’alliance qui le lie aux Etats-Unis par le Pacte de Bagdad, puis par le CENTO, équivalent de l’OTAN dans la région entre Bosphore et Indus, cherche continuellement à renforcer son armée. Celle-ci devient trop puissante aux yeux de Washington. La marine impériale iranienne se montre capable d’intervenir avec succès dans le Golfe Persique (à Bahrein en l’occurrence). Son aviation, équipée d’appareils américains, se révèle prépondérante dans la région (ses pilotes seront impitoyablement éliminés dans la première phase des épurations khomeynistes, quand, parmi les épurateurs, siégeaient quelques Irano-Américains, disparus par la suite, une fois leur mission accomplie, cf. les mémoires d’Houchang Nahavandi). L’élimination du Shah visait donc à affaiblir l’armée d’un allié qu’on ne voulait pas trop fort, surtout que sa position géographique sur les hauts plateaux iraniens lui permettait de contrôler, du moins indirectement, quelques régions clefs comme le Golfe, le prolongement afghan des hauts plateaux, la Mésopotamie. Cette possibilité de contrôle et d’élargissement implicite, en faisait une puissance autonome potentielle en dépit de son inclusion dans le CENTO, alliance où la Turquie servait de maillon commun avec l’OTAN.

La politique nucléaire du dernier Shah

2.

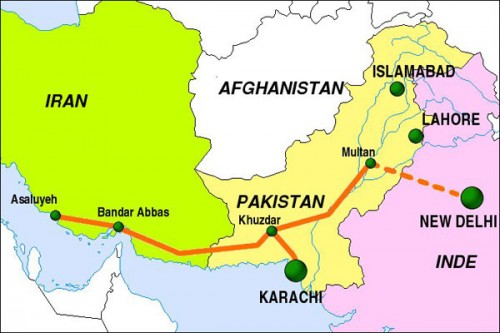

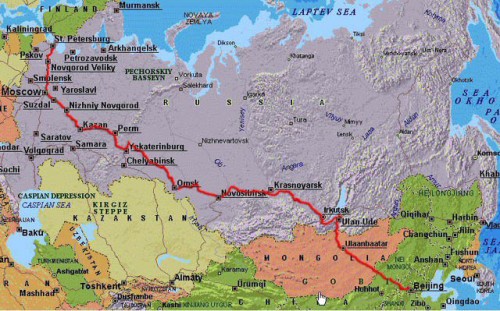

Le Shah avait ensuite amorcé une politique nucléaire. L’hostilité à l’Iran, pour des raisons nucléaires, n’est donc pas nouveau, ne date pas d’Ahmadinedjad. Le Shah avait conclu des accords nucléaires avec la France (encore gaullienne) et l’Allemagne; il investissait une part de la rente du pétrole dans l’industrie atomique européenne. Le but prioritaire de l’Iran n’est pas de se doter d’un armement nucléaire mais de s’équiper d’un nucléaire civil performant car la rente du pétrole, si elle était doublée d’une production complémentaire d’énergie via les centrales nucléaires, aurait permis au Shah et permettrait à Ahmadinedjad de se donner une confortable autarcie énergétique permettant un envol industriel, un armement conventionnel efficace pour l’armée (sur terre, sur mer et dans les airs) et, surtout, à terme, de développer une diplomatie indépendante dans l’espace que le Shah appelait “l’aire de la civilisation iranienne” (ou qu’Ahamadinedjad pourrait appeler le “réseau chiite”, plus réduit et plus dispersé, donc moins efficace, que l’aire envisagée par le “Roi des Rois”). Aujourd’hui, pour l’Iran, la nécessité de se doter d’un nucléaire civil et de vendre un maximum de pétrole est plus impérative et potentiellement plus lucrative que jamais. En effet, la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon oblige l’Empire du Soleil Levant à importer plus de pétrole, notamment d’Iran en dépit des appels au boycott lancés avec tant d’insistance depuis Washington. La France et l’Allemagne ne songent plus à réactiver la politique atomique qu’elles pratiquaient avec le Shah: Paris ayant abandonné sa diplomatie indépendantiste gaullienne et Berlin montrant sans cesse une timidité nucléaire incapacitante, vu le poids politico-parlementaire des Verts (qui font indirectement la politique de Washington en plongeant les pays européens dans la dépendance pétrolière). Le Brésil, lui, a également lancé des programmes nucléaires et pratique d’ores et déjà une diplomatie indépendante dans le Nouveau Monde et ailleurs, en s’alignant sur le BRIC. Le Pakistan, pourtant théoriquement allié des Etats-Unis, a vendu de la technologie nucléaire à l’Iran (et à la Libye), au vu et au su des Américains qui ne s’en sont jamais plaint. L’idée centrale qu’il convient de retenir ici, c’est que l’Iran est, géographiquement parlant, le centre du fameux “Grand Moyen Orient” (GMO) que veulent unifier les Américains sous leur égide discrète et que ce centre ne peut pas avoir d’autre détermination politique et (géo)stratégique que celles qu’imposent les Etats-Unis, faute de quoi l’unification économique espérée, le grand marché rêvé du GMO, ne se réalisera pas ou se réalisera au bénéfice d’autres hegemons. C’est l’enjeu actuel du fameux “Grand Jeu”, commencé au 19ème siècle pour la maîtrise des régions iraniennes, afghanes et pakistanaises entre l’Empire britannique et l’Empire russe. L’Iran est en effet, depuis toujours, le maillon le plus fort et le plus important sur la chaîne formée par les Etats ou royaumes entre les côtes de la Méditerranée orientale et la Chine, chaîne que les stratégistes, notamment à la suite de Zbigniew Brzezinski, nomment la “Route de la Soie”.

3.

Pour Washington, il s’agit aussi, comme auparavant pour les Britanniques, d’empêcher toute forme de tandem irano-russe. Le Shah avait signé des accords gaziers avec Brejnev. Aujourd’hui, sous Ahmadinedjad, l’influence russe augmente en Iran, bien que les Iraniens se méfient instinctivement, par tradition historique, de ce voisin trop proche et trop puissant, tenu éloigné de ses frontières depuis l’émergence des nouvelles républiques indépendantes du Turkménistan et de l’Ouzbékistan, auparavant soviétiques.

Les Américains craignent l’émergence d’une diplomatie iranienne indépendante

4.

Ce que les Américains, avec leurs présidents démocrates, craignaient le plus, c’était l’émergence progressive d’une diplomatie impériale iranienne indépendante. En Europe occidentale, De Gaulle avait déjà inauguré la sienne, assortie de ventes d’appareils Dassault Mirage en Amérique latine, dans d’autres pays de l’OTAN, en Inde et en Australie, sans compter les manoeuvres navales communes entre le Portugal, la France, l’Afrique du Sud et plusieurs pays d’Amérique latine dans l’Atlantique Sud, faisant rêver l’écrivain Dominique de Roux, à un “Cinquième Empire”, pour l’essentiel inspiré du poète portugais Pessoa et de facture franco-lusitanienne (Brésil compris). Dans ses mémoires, publiées après la tragédie de la révolution khomeyniste, le Shah explicite ce qu’il entendait par “aire de la civilisation iranienne”. Celle-ci s’étendait de la Palestine à l’Indus voire aux zones islamisées de la vallée du Gange en Inde, au Golfe Persique et à toutes les côtes avoisinantes de l’Océan Indien. Toutes ces régions ont subi, à un moment ou à un autre de l’histoire, une influence iranienne. L’Iran, par une politique culturelle adéquate et/ou par une politique d’aide économique, devait retrouver l’influence perdue (ou amenuisée) dans ces régions. Ensuite, dans une perspective de coexistence pacifique et de dégel entre les blocs, le Shah entend ouvrir un dialogue économique avec l’URSS. Avec l’Europe, les relations sont excellentes, de même qu’avec l’Egypte. Mieux, le système préconisé par le Shah parvient à surmonter l’antique hostilité entre l’Arabie saoudite, sunnite et wahhabite, et la Perse chiite: en 1975, les deux souverains s’entendent dans le cadre de l’OPEC, créant par là même un tandem qui ne convient guère aux puissances anglo-saxonnes qui entendaient garder une maîtrise totale sur le pétrole moyen-oriental. Le Shah entretient aussi de bons rapports avec l’Inde, qui souhaitait maintenir le pourtours de l’Océan Indien en dehors de la rivalité Est/Ouest, au nom des principes de non alignement prônés par Nehru. En Afghanistan, pays pour partie chiite, le Shah développe un programme d’aide qui, à terme, aurait partiellement fusionné les deux pays, tout en soustrayant Kaboul à toute influence soviétique directe. Le souverain iranien agissait de la sorte en se croyant l’allié privilégié des Etats-Unis et en prenant au sérieux l’idée de coexistence pacifique entre deux blocs aux systèmes différents. En développant sa diplomatie de rapports bilatéraux, le Shah enfreignait plusieurs règles tacites fixées par la Grande-Bretagne d’abord, par les Etats-Unis ensuite. Il créait un pôle de puissance dans son pays même, alors que les Anglais avaient toujours voulu une Perse faible et “protégée”. Il entretenait de bons rapports commerciaux (surtout gaziers) avec l’URSS, en dépit de son appartenance au CENTO, donc à l’un des trois piliers des alliances occidentales sur le “rimland”, s’étendant de l’Egée aux Philippines. La politique anglaise avait toujours voulu éviter tous contacts positifs entre la Perse, pièce maîtresse sur le “rimland” et pays-charnière entre le Machrek arabe et le sous-continent indien, et la Russie/URSS. L’Afghanistan, depuis les théories du géopolitologue Homer Lea et de Lord Curzon (disciple de Mackinder), devait demeurer un espace soustrait à son environnement, un espace neutralisé où ne devaient intervenir ni la Russie (selon les règles du “Grand Jeu”) ni l’Angleterre ni, a fortiori, une Inde ou un Pakistan devenus indépendants ni une Perse qui aurait récupéré les atouts de sa puissance d’antan. En déployant un tel zèle, le Shah s’était rendu, à son insu, totalement insupportable aux yeux des stratégistes américains, héritiers dans la région des réflexes géostratégiques de l’Empire britannique. Il fallait donc lui mettre des bâtons dans les roues et, après les accords pétroliers irano-saoudiens, le chasser du pouvoir, pour remettre en selle des esprits falots ou obscurantistes, rétifs à toute modernité, sans visions de grande envergure: le projet s’est soldé par un fisaco (partiel) parce que les aires impériales, surtout en Orient, ont longue mémoire. Une mutation de signe au niveau idéologique, niveau superficiel, simplement superstructurel, n’élimine pas pour autant les réflexes profonds, pluriséculaires voire plurimillénaires.

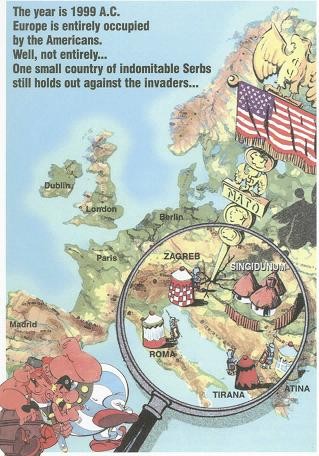

Pour l’Europe, mai 68; pour l’Iran, Khomeiny

En modernisant l’Iran, en exaltant le passé perse, y compris le passé pré-islamique, en jugulant l’influence des mollahs et en installant dans le pays un islam politiquement “quiétiste” et religieusement plus fécond, en soulignant les aspects les plus lumineux de l’islam perse (ceux qu’ont étudié avec tout le brio voulu un Henry Corbin et ses disciples, dont Christian Jambet), le Shah voulait donner un lustre à son projet de “révolution blanche”, une révolution imposée d’en haut, impliquant une modernisation totale des systèmes d’enseignement, une industrialisation et une redistribution adéquate de la rente pétrolière. Cette “révolution blanche” a été un échec, surtout à cause du boom démographique qui amplifiait chaque année la tâche à accomplir, en alourdissant considérablement le budget alloué aux oeuvres de la “révolution blanche”, dont la création d’un réseau scolaire performant, y compris pour les filles. Rien que le projet d’une telle “révolution” pouvait fâcher les stratégistes américains: mis à part le modèle occidental, ouvert, bien entendu, aux multinationales, ces stratégistes ne toléraient pas l’éclosion de systèmes différents, et finalement auto-centrés, fussent-ils non communistes, dans les Etats du “rimland” inféodés aux commandements américains de l’OTAN, du CENTO et de l’OTASE (Asie du Sud-Est). Par ailleurs, les projets gaulliens de “participation” et d’“intéressement”, de Sénat des régions et des professions, ont été torpillés par les événements de mai 68, mascarade festiviste-révolutionnaire, aux ingrédients délirants, aux perspectives impraticables (celles qui nous ont menés à l’impasse dans laquelle nous marinons et végétons actuellement). On sait désormais, grâce aux recherches fouillées du Prof. Tim B. Müller de Berlin (Humboldt-Universität), que les “services” ont téléguidé, depuis des officines américaines où pontifiait notamment un Herbert Marcuse, l’émergence de cette “contre-culture”, en Allemagne comme en France, pour créer les conditions d’un enlisement permanent, équivalent à un “politicide” constant (cf. Luk van Middelaar). Le régime des mollahs, autour de la personnalité de l’Ayatollah Khomeiny, devait être l’équivalent iranien de notre “mai 68”, la fabrication destinée à enliser pendant longtemps l’Iran dans l’“impolitisme” (Julien Freund).

En modernisant l’Iran, en exaltant le passé perse, y compris le passé pré-islamique, en jugulant l’influence des mollahs et en installant dans le pays un islam politiquement “quiétiste” et religieusement plus fécond, en soulignant les aspects les plus lumineux de l’islam perse (ceux qu’ont étudié avec tout le brio voulu un Henry Corbin et ses disciples, dont Christian Jambet), le Shah voulait donner un lustre à son projet de “révolution blanche”, une révolution imposée d’en haut, impliquant une modernisation totale des systèmes d’enseignement, une industrialisation et une redistribution adéquate de la rente pétrolière. Cette “révolution blanche” a été un échec, surtout à cause du boom démographique qui amplifiait chaque année la tâche à accomplir, en alourdissant considérablement le budget alloué aux oeuvres de la “révolution blanche”, dont la création d’un réseau scolaire performant, y compris pour les filles. Rien que le projet d’une telle “révolution” pouvait fâcher les stratégistes américains: mis à part le modèle occidental, ouvert, bien entendu, aux multinationales, ces stratégistes ne toléraient pas l’éclosion de systèmes différents, et finalement auto-centrés, fussent-ils non communistes, dans les Etats du “rimland” inféodés aux commandements américains de l’OTAN, du CENTO et de l’OTASE (Asie du Sud-Est). Par ailleurs, les projets gaulliens de “participation” et d’“intéressement”, de Sénat des régions et des professions, ont été torpillés par les événements de mai 68, mascarade festiviste-révolutionnaire, aux ingrédients délirants, aux perspectives impraticables (celles qui nous ont menés à l’impasse dans laquelle nous marinons et végétons actuellement). On sait désormais, grâce aux recherches fouillées du Prof. Tim B. Müller de Berlin (Humboldt-Universität), que les “services” ont téléguidé, depuis des officines américaines où pontifiait notamment un Herbert Marcuse, l’émergence de cette “contre-culture”, en Allemagne comme en France, pour créer les conditions d’un enlisement permanent, équivalent à un “politicide” constant (cf. Luk van Middelaar). Le régime des mollahs, autour de la personnalité de l’Ayatollah Khomeiny, devait être l’équivalent iranien de notre “mai 68”, la fabrication destinée à enliser pendant longtemps l’Iran dans l’“impolitisme” (Julien Freund).

Guerre Iran/Irak et “Irangate”

Ce régime, dit “théocratique”, qui renverse d’abord la hiérarchie chiite qualifiée de “quiétiste”, se met en place dès le départ du Shah, en 1979. Les Etats-Unis, leurs “alliés”, tout le cortège des branchés et des post-soixante-huitards, les gauchistes durs et mous à l’unisson, applaudissent au départ du Shah, posé comme un “tyran”, exactement de la même manière que l’est aujourd’hui le brave ophtalmologue Bachar al-Assad. Cette vaste clique dûment médiatisée, téléguidée depuis Washington, imagine alors avoir jeté les bases d’une “démocratie” parlementaire à l’occidentale en Iran, avec des partis de gauche et des partis religieux (qui, avec l’aide de quelques ONG américaines, seraient devenus aussi inconsistants que les démocrates-chrétiens en Europe occidentale), flanqués de quelques libéraux agnostiques travaillant à maintenir “ouvertes” la société et l’économie iraniennes. C’était déjà le projet des Britanniques dans la première décennie du 20ème siècle: imposer à l’Iran une constitution de modèle belge. Les stratégistes américains étaient sûrement moins naïfs et plus cyniques: avec Khomeiny, et ses élucubrations, ils pensaient avoir trouvé le bonhomme qui allait plonger l’Iran dans le chaos et l’obscurantisme, ruinant du même coup tous les projets du Shah, projets modernisateurs et générateurs de puissance politique. A l’intérieur de la révolution iranienne cependant, les Pasdaran, ou “Gardiens de la Révolution”, dont faisait partie Ahmadinedjad, finissent par donner le ton et se révélent foncièrement anti-américains, au nom du théocratisme khomeiniste, certes, mais aussi au nom du nationalisme iranien (le souvenir de la révolution manquée de Mossadegh en 1953). Très rapidement, les relations s’enveniment: les Pasdaran prennent le personnel de l’ambassade américaine en otage. Riposte américaine: déclencher une guerre par personne interposée. Le champion de l’Amérique dans l’arène sera l’Irak nationaliste et sunnite de Saddam Hussein. Pendant huit années consécutives, les deux pays vont se déchirer au cours d’une guerre de position. L’Iran perd son trop-plein démographique: toute une jeunesse est sacrifiée dans la lutte contre l’Irak, soutenu aussi par l’Arabie saoudite, parce qu’il est tout à la fois arabe et sunnite. Le soutien occidental à Saddam Hussein n’est toutefois pas constant et total: quand les Irakiens conquièrent trop de terrain, les Etats-Unis, et même Israël, livrent des armes à l’Iran. Ce sera la fameuse affaire de l’Irangate.

Les déboires d’Ahmadinedjad

Ahmadinedjad est dans le collimateur parce qu’il est certes un représentant de la “révolution khomeiniste” de 1978-79, parce qu’il est un ancien pasdaran qui a participé à la prise d’otages dans l’ambassade des Etats-Unis (ce qui est une entorse inacceptable aux règles de bienséance diplomatique) mais surtout parce que, derrière sa façade islamo-fondamentaliste et “khomeiniste”, il est pour l’essentiel un nationaliste iranien qui se rappelle de l’affaire Mossadegh de 1953 et qui veut moderniser son pays. Il annulle ainsi les espoirs des stratégistes américains des années 70 de voir l’Iran plonger pour longtemps dans un chaos passéiste (et non pas “progressiste” comme l’Europe; en bout de course, ce passéisme et ce progressisme, tous deux fabriqués, reviennent au même; tous deux plongent les polities, qui en sont affectées, dans l’impolitisme). Ahmadinedjad veut donc une modernisation, qui ne passe pas par un effacement des réflexes archaïques de l’islam et qui s’opère par l’adoption d’un programme nucléaire civil. C’est dans ce cadre qu’il faut interpréter les heurts survenus, depuis la fin de l’année 2010, entre Ahmadinedjad et son entourage pasdaran, d’une part, et le pouvoir islamo-conservateur des mollahs antimodernistes, d’autre part. Cet affrontement tourne aujourd’hui au désavantage d’Ahmadinedjad. Il y a six jours, le 2 mars, celui-ci vient de subir une importante défaite électorale. La majorité est désormais aux mains des mollahs les plus conservateurs, regroupés autour de la personnalité de Seyyed Ali Khamenei. Les islamo-nationalistes d’Ahmadinedjad sont donc en minorité et affrontent toutes les manoeuvres de déstabilisation perpétrées par leurs adversaires. Notons au passage que ces élections n’ont amené au pouvoir aucun des “réformistes” soutenus par les médias occidentaux, tant les platitudes philosophiques, que l’on nous oblige à aduler aux nom des “Lumières”, font sourire l’électeur iranien, fût-il un homme modeste. Les forces en présence en Iran sont toutes, officiellement, hostiles à l’Occident. Ahmadinedjad, le 2 mars 2012, a perdu deux villes importantes, Ispahan et Tabriz, ce qui diminue considérablement ses chances pour les présidentielles de 2013. Les résultats de ces élections pourraient donc très bien annuler, à terme, les spéculations de guerre formulées à tour de bras par les médias, puisque le départ d’Ahmadinedjad, après un verdict négatif du scrutin présidentiel, n’autoriserait plus la propagande belliciste. Notons aussi que plusieurs figures de l’entourage d’Ahmadinedjad sont accusées de “sorcellerie” par les islamistes les plus intransigeants, qui font ainsi le jeu des Américains, dans la mesure où le résultat évident d’une éviction du pôle pasdaran de la révolution islamique de 1978-79, signifierait un arrêt du processus de modernisation de l’Iran, entre autres choses, par le truchement d’un programme nucléaire civil.

Dans la situation actuelle de l’Iran, il convient de retenir trois facteurs importants:

◊ L’embargo contre l’Iran ne fonctionne pas: le Pakistan, l’Inde et la Chine continuent à se fournir en brut iranien, tandis que le Japon se présente comme client depuis la fermeture de la centrale nucléaire de Fukushima. Deux options s’offrent alors à l’Amérique, qui entend réaliser dans la région, par aiilleurs incluse tout entière dans l’espace relevant de l’USCENTCOM, sa grande idée de marché du “Grand Moyen Orient”: ou le retour à un modus vivendi avec l’Iran ou la guerre.

Demain: un modus vivendi avec l’Iran?

◊ L’option de retrouver un modus vivendi avec l’Iran demeure toujours ouverte, à mon avis. Elle est formulée par le professeur irano-américain Trita Parsi (John Hopkins University), par une politologue comme Barbara Slavin (USA Today) et par un ancien haut fonctionnaire de la CIA, Robert Baer. L’Iran redeviendrait le principal allié des Etats-Unis dans la région, même avant Israël (ce qu’Israël ne souhaite pas car l’Etat hébreu serait alors obligé de composer avec les autorités palestiniennes) et, autour de la masse géographique compacte qu’est le territoire iranien, le fameux GMO pourrait enfin se former par agrégations successives. On reviendrait en quelque sorte à la case départ: l’espace de la “civilisation iranienne”, qu’évoquait le Shah dans ses mémoires, deviendrait le GMO, auquel il correspond dans une large mesure et où un nouvel Iran, dénationalisé et émasculé, en constituerait la masse géographique centrale (Trita Parsi). Il se constituerait sous l’égide américaine et damerait le pion à la Russie et à la Chine en Asie centrale, tandis que ce nouvel Iran, non nucléaire, pourrait exporter son pétrole vers l’Inde et le Japon, en consacrant sa rente pétrolière non pas à la création d’un outil nucléaire civil, ou à un équivalent chiite de la “révolution blanche” du Shah, mais à l’achat de produits américains destinés à la consommation de masse.

◊ L’autre option est celle que l’on craint en ce moment: la guerre. Vu la non intervention des Etats-Unis en Syrie, vu l’enlisement en Irak et en Afghanistan, vu aussi la discrétion de la participation américaine à l’hallali contre la Libye, vu les risques énormes qui risquent de survenir au Pakistan, il n’y a pas lieu de penser qu’une guerre future contre l’Iran se fera sur les modèles de 2001 (Afghanistan) et de 2003 (Irak), le territoire iranien étant trop vaste pour être quadrillé sans lourdes pertes et trop montagneux pour permettre des opérations aisées sur le plan conventionnel. La stratégie employée sera probablement double: encerclement/étranglement de l’Iran par l’installation de bases américaines dans tous les pays voisins, ce qui est déjà réalisé; ou bombardement des seuls sites nucléaires iraniens, comme Israël l’avait fait en Irak en 1981 (en apportant ainsi une aide indirecte à l’Iran de Khomeiny). Zbigniew Brzezinski est opposé à une guerre directe: pour ce stratégiste, théoricien de la maîtrise de la “Route de la Soie”, ce serait une catastrophe car les forces américaines y serait clouées plus longtemps encore qu’en Afghanistan, ce qui alourdirait le budget américain et fragiliserait la position hégémonique des Etats-Unis dans le monde, risquant aussi de ruiner le projet de GMO; ensuite l’Iran a la capacité de bloquer le trafic maritime dans le Golfe Persique, ce qui triplerait voire quadruplerait le prix du pétrole en quelques semaines seulement.

La Syrie

Le nom de la Syrie est ancien, il est celui d’une province romaine, qui n’a toutefois pas eu des frontières constantes. Dans la région, les Romains, puis les Byzantins, ont changé plusieurs fois le tracé des frontières provinciales de leur Empire. Après un premier effondrement des armées de l’Empire byzantin, la Syrie, jusqu’alors chrétienne, du moins depuis le règne de Constantin, est conquise par la première vague des combattants arabo-musulmans, sortis de la péninsule arabique sous la conduite des premiers héritiers de Mohamet. La Syrie, majoritairement sémitique dans sa population, et parlant araméen, s’assimilera vite au nouveau monde musulman. Ajoutons que dans l’Empire byzantin, secoué par les querelles entre iconodules (adorateurs d’images représentant Dieu, le Christ, Marie et les saints) et iconoclastes, hostiles à toute représentation du divin ou de figures divinisées par des images ou des sculptures, les Syriens étaient majoritairement iconoclastes, rejetaient les images comme le feront plus tard les musulmans, mais que les chrétiens araméens restitueront par fidélité à l’idéal religieux grec-orthodoxe. Ce ne sera pas le cas en Iran ou en Inde, terres non sémitiques, où images et miniatures, véritables chefs-d’oeuvre de finesse et de précision, seront longtemps une tradition. L’iconoclasme est une attitude religieuse souvent propre au monde sémitique, indépendamment de l’islam. L’iconodulisme est en revanche une option esthétique plutôt indo-européenne. Au début du 16ème siècle, la Syrie arabe est conquise par les Ottomans turcs, venus d’Anatolie, appuyés par des mercenaires ou des janissaires balkaniques. Pendant 400 ans, la Syrie sera une part constitutive importante de l’ensemble ottoman. Les Turcs, comme les Romains, modifieront souvent le tracé des frontières de leur province syrienne. Cette situation perdurera jusqu’en 1918 où, à l’issue de la première guerre mondiale, la Syrie, conquise par les Britanniques et les Arabes hachémites sous la conduite du fameux Lawrence d’Arabie, passe sous mandat français. Les Hachémites, pour prix de leurs efforts aux côtés des Britanniques, voulaient obtenir, pour l’un des leurs, le trône de Syrie. Ils souhaitaient qu’un royaume se constituât autour de Damas, pour se prolonger jusqu’au Sud de la Palestine et pour jouxter ainsi leurs terres ancestrales du Hedjaz dans l’Ouest de la péninsule arabique.

Wahhabisme saoudien

Cette péninsule, matrice de l’islam, n’était pas, à l’époque un royaume uni: à l’Ouest, les Hachémites dominaient les terres du Hedjaz au Nord, tandis que le Yémen, jadis riche grâce à son commerce avec l’Afrique subsaharienne, dominait celles du Sud-Ouest. A l’Est, face aux côtes iraniennes du Golfe Persique, vivaient des tribus arabes chiites, en conflit larvé avec les sunnites d’obédience wahhabite. Au centre, dans le Nejd, régnaient les ressortissants de la famille des Séouds et les religieux wahhabites, inspirés par l’islam fondamentaliste, de facture hanbaliste, qu’avait théorisé un imam particulièrement combattif au 18ème siècle. Dans les années 30, les Séouds wahhabites vont conquérir toutes ces provinces périphériques, appuyé par un mouvement de combattants-pionniers, l’Ikhram. Les Hachémites devront quitter leurs terres d’origine et se contenter des trônes de Transjordanie et d’Irak, deux mandats britanniques. Les chiites de la péninsule arabique et des régions proches du Yémen vivront désormais sous le knout wahhabite. Forte du pétrole après les accords américano-saoudiens de 1945, suite à l’entrevue Roosevelt/Ibn Séoud sur un bâtiment de l’US Navy en Mer Rouge, l’Arabie saoudite soutient partout dans le monde les mouvements hanbalites, wahhabites et salafistes, avec la bénédiction tacite des Etats-Unis. Une figure, présentée comme le porte-paroles d’un islam modéré ou d’un très hypothétique “euro-islam” à faire émerger au sein de nos sociétés, telle Tariq Ramadan, appartient à cette mouvance. Il est le neveu de Saïd Ramadan, agent notoire de la CIA en Allemagne dès les années 50, appartenant au mouvement des Frères musulmans, également hanbalite et hostile au pouvoir pragmatique et efficace des “Jeunes officiers” égyptiens, autour de Gamal Abdel Nasser, affublé par ses ennemis fondamentalistes du sobriquet, soi-disant infâmant, de “Pharaon”. Saïd Ramadan contribuera à démanteler les réseaux musulmans travaillant pour les services allemands, des réseaux qui étaient, par la force des choses, plus pro-européens dans leurs options stratégiques, afin de les remplacer par des imams relevant de leur seule obédience et téléguidés par les Etats-Unis. Saïd Ramadan a brisé, et définitivement, les ressorts d’un véritable “euro-islam” que son neveu, paradoxalement, appelle de ses voeux, mais cette fois pour paralyser les polities européennes et faire émerger en leur sein des éventuelles “cinquièmes colonnes” au profit du tandem américano-wahhabite, véritable alliance entre les fondamentalismes protestant/puritain et islamiste.

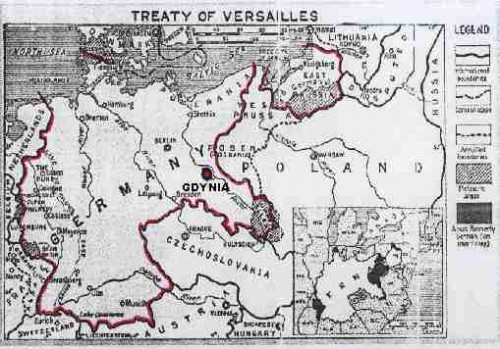

Les espoirs hachémites de recevoir un trône à Damas étaient d’avance pures illusions. Les Accords Sykes-Picot de 1916 contenaient un protocole secret: la France devait recevoir le mandat de gérer le Liban et la Syrie; la Grande-Bretagne de gérer l’Irak, la Transjordanie et la Palestine. En 1917, Lord Balfour déclare que les Juifs pourront avoir “un foyer en Palestine”, ce qui ne signifie pas recevoir la Palestine (toute entière) comme foyer. Les Hachémites acceptent cette solution, donc aussi le foyer juif en Palestine, ce qui a pour effet aujourd’hui que toute une littérature palestinienne, non entachée de fondamentalisme, fustige cette attitude, notamment sous la plume d’un écrivain comme Said K. Aburish, auteur d’une saga familiale montrant la collusion hachémito-britannique et d’une histoire très critique de “l’ascension et du déclin de la famille Séoud”, mercenaire des intérêts américains. Une littérature que des “services” européens idéaux feraient bien de lire pour correspondre enfin à la qualité que préconise un Xavier Raufer, une qualité qui met la capacité de prévoir au premier rang de ses priorités. En 1918-19, les Hachémites acceptent cette présence sioniste parce que l’armée britannique –qui avance d’Aqaba à Damas et chasse les Turcs avec l’appui des cavaliers et chameliers arabes du Colonel Lawrence– est flanquée d’une “Jewish Legion”, composée pour partie de sionistes issus de Russie, qui étaient opposés à la révolution bolchevique et voulaient continuer la guerre aux côtés des alliés occidentaux. Parmi eux, Weizmann et Ben Gourion, ainsi que le sioniste de droite le plus virulent, qui, contrairement à ses jeunes disciples les plus radicaux, demeurera toujours fidèle aux Anglais: Vladimir Jabotinski. Au départ, Hachémites et sionistes étaient liés par leur commune appartenance aux armées de l’Empire britannique. La rupture entre Arabes et sionistes viendra plus tard, quand la majorité des colons juifs installés dans le “foyer juif en Palestine”, militeront dans des formations socialistes ou communistes, auxquelles s’opposeront les autochtones arabes, plus traditionnels dans leurs réflexes politiques.

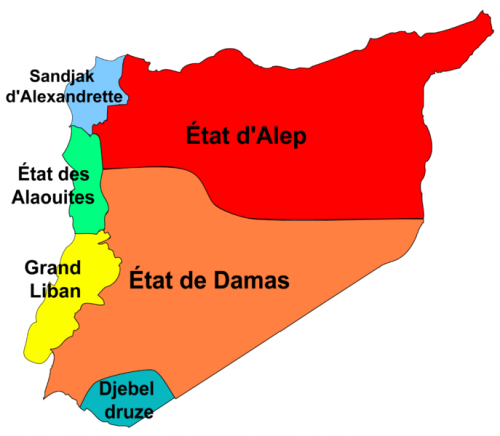

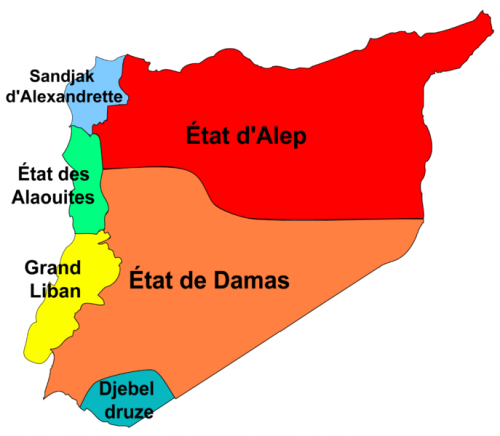

Le mandat français

C’est dans le cadre de cette mutation post-ottomane que la Syrie tombe sous administration française et l’éphémère royaume syrien de l’Hachémite Fayçal est effacé de la carte, après une bataille où les Bédouins d’Arabie, ceux-là même qui avaient suivi Lawrence, sont écrasés à Maysalun: dans la foulée, Fayçal s’enfuit et les territoires accordés au titre de mandat à la France sont divisés, avec, d’une part, un “Grand Liban” (créé le 1 septembre 1920), dominé par les maronites chrétiens, et, d’autre part, une Syrie privée de presque tout son littoral. Les alliés avaient jugé que les peuples de la région n’étaient pas encore assez “mûrs” pour bénéficier d’une indépendance. D’où l’expédient du “mandat”. L’Irak recevra des Britanniques une indépendance formelle et limitée dès 1932 mais le nationalisme indépendantiste irakien se dressera contre Londres en 1941, sous l’impulsion du ministre Rachid Ali qui voudra s’aligner sur l’Axe. La Syrie devra attendre 1946 pour accéder à une indépendance complète.

La période du régime français ne sera pas une ère de paix. Très vite, en 1925-26, la Syrie se révolte, à commencer par le “Djebel druze” dans le Sud, sous l’impulsion de Sultan Pacha al-Atrash (photo; 1891-1982) et sous la direction éclairée du Dr. Abd al-Rahman al-Shahbandar (1880-1940). Sultan Pacha al-Atrash avait déjà organisé des révoltes contre les Ottomans, récurrentes en Syrie depuis le début du 17ème siècle, ainsi qu’un premier soulèvement de peu d’ampleur en 1922-23. La révolte, druze au départ, générale par la suite, donne naissance à une idéologie nationaliste “grande syrienne”, visant l’unification des territoires aujourd’hui libanais, syriens et palestiniens, tout en manifestant une hostilité à la “Déclaration Balfour” (“Yasqut wa’d Balfour!”). Cette révolte, contrairement à celle d’aujourd’hui contre le pouvoir de Bachar al-Assad, était surtout le fait de la majorité sunnite: dans les minorités, sauf chez les Druzes d’al-Atrash, on cherchait plutôt la protection des Français. La révolte druze a donc été inattendue: c’est l’horreur qu’a provoqué un gouverneur local français, un certain Capitaine Carbillet, en voulant appliquer à la lettre les élucubrations “progressistes” et soi-disant “anti-féodales” de la révolution française et du jacobinisme le plus obtus, qui a déclenché le soulèvement. Carbillet et sa clique se mêlaient de tous les aspects de la vie des autochtones, critiquaient les traditions et les règles de leur droit traditionnel, dans une optique totalement différente de celle d’un Maréchal Lyautey au Maroc, soucieux de respecter les traditions politico-religieuses chérifaines. Trois chefs du clan al-Atrash furent attirés dans un piège par le Haut Commissaire français, le Général Maurice Sarrail, et emprisonnés à Palmyre: cette arrestation de trois parlementaires fut l’incident qui mit le feu aux poudres. En juillet 1925, les Druzes emportent une première victoire, qui est immédiatement suivie d’une répression impitoyable de la part de la puissance mandataire, ce qui entraîne l’adhésion à la révolte des nationalistes de Damas, menés par le Dr. Abd al-Rahman al-Shahbandar qui venait, le 5 juin 1925, de créer son parti, le “Parti du Peuple”. La colonne druze, en marche vers Damas, est défaite par l’aviation française et la cavalerie marocaine le 24 août. Les révoltés syriens optent alors pour la guérilla. Le 18 octobre, un commando d’une soixantaine d’insurgés s’infiltre dans Damas. Sarrail ordonne aussitôt de mitrailler et de bombarder la ville, lui infligeant des destructions effroyables, qui choquèrent les Britanniques et provoquèrent à Paris une campagne de presse hostile au Haut Commissaire, laché par la gauche et le parti “républicain”. La droite, qui n’aimait pas ce général “républicain” et maçon, ne l’épargna pas. Il mourut en mars 1928 dans l’indifférence générale.

La période du régime français ne sera pas une ère de paix. Très vite, en 1925-26, la Syrie se révolte, à commencer par le “Djebel druze” dans le Sud, sous l’impulsion de Sultan Pacha al-Atrash (photo; 1891-1982) et sous la direction éclairée du Dr. Abd al-Rahman al-Shahbandar (1880-1940). Sultan Pacha al-Atrash avait déjà organisé des révoltes contre les Ottomans, récurrentes en Syrie depuis le début du 17ème siècle, ainsi qu’un premier soulèvement de peu d’ampleur en 1922-23. La révolte, druze au départ, générale par la suite, donne naissance à une idéologie nationaliste “grande syrienne”, visant l’unification des territoires aujourd’hui libanais, syriens et palestiniens, tout en manifestant une hostilité à la “Déclaration Balfour” (“Yasqut wa’d Balfour!”). Cette révolte, contrairement à celle d’aujourd’hui contre le pouvoir de Bachar al-Assad, était surtout le fait de la majorité sunnite: dans les minorités, sauf chez les Druzes d’al-Atrash, on cherchait plutôt la protection des Français. La révolte druze a donc été inattendue: c’est l’horreur qu’a provoqué un gouverneur local français, un certain Capitaine Carbillet, en voulant appliquer à la lettre les élucubrations “progressistes” et soi-disant “anti-féodales” de la révolution française et du jacobinisme le plus obtus, qui a déclenché le soulèvement. Carbillet et sa clique se mêlaient de tous les aspects de la vie des autochtones, critiquaient les traditions et les règles de leur droit traditionnel, dans une optique totalement différente de celle d’un Maréchal Lyautey au Maroc, soucieux de respecter les traditions politico-religieuses chérifaines. Trois chefs du clan al-Atrash furent attirés dans un piège par le Haut Commissaire français, le Général Maurice Sarrail, et emprisonnés à Palmyre: cette arrestation de trois parlementaires fut l’incident qui mit le feu aux poudres. En juillet 1925, les Druzes emportent une première victoire, qui est immédiatement suivie d’une répression impitoyable de la part de la puissance mandataire, ce qui entraîne l’adhésion à la révolte des nationalistes de Damas, menés par le Dr. Abd al-Rahman al-Shahbandar qui venait, le 5 juin 1925, de créer son parti, le “Parti du Peuple”. La colonne druze, en marche vers Damas, est défaite par l’aviation française et la cavalerie marocaine le 24 août. Les révoltés syriens optent alors pour la guérilla. Le 18 octobre, un commando d’une soixantaine d’insurgés s’infiltre dans Damas. Sarrail ordonne aussitôt de mitrailler et de bombarder la ville, lui infligeant des destructions effroyables, qui choquèrent les Britanniques et provoquèrent à Paris une campagne de presse hostile au Haut Commissaire, laché par la gauche et le parti “républicain”. La droite, qui n’aimait pas ce général “républicain” et maçon, ne l’épargna pas. Il mourut en mars 1928 dans l’indifférence générale.

Projet de partition de la Syrie sous le mandat français

Il est remplacé par Henry de Jouvenel, un civil, qui ne parvient pas tout de suite à mater la révolte: elle se poursuivit pendant tout l’hiver, jusqu’au printemps de l’année 1926. Les insurgés campaient en lisière de Damas et harcelaient les troupes françaises. La répression fut très féroce: villages incendiés, habitants mâles massacrés, fusillades de prisonniers sur les places publiques de Damas, déportations de villageois soupçonnés de soutenir la rébellion, nouveaux bombardements de la capitale. A Hama, Fawzi al-Qawuqji, ancien officier ottoman passé aux troupes de Fayçal et Lawrence puis rallié à la France, déclenche une seconde révolte pour faire diversion et disperser les forces françaises, ce qui entraîne le bombardement de la ville et la destruction de ses plus beaux quartiers par des tirailleurs sénégalais excités par leurs officiers blancs.

La France empétrée dans le Rif, en Syrie et dans la Ruhr

La férocité de la répression, qui s’explique en partie parce que la France faisait face à deux révoltes simultanément; elle devait donc réagir vite devant ces deux dangers qui menaçaient ses positions à l’Ouest et à l’Est de la Méditerranée: en Syrie, elle peut agir seule; dans le Rif (au Maroc), elle doit se concerter avec l’Espagne. Les révoltes syrienne et rifaine sont aussi contemporaines de la grève générale des ouvriers allemands, dressés contre l’occupation de la Ruhr. Paris ne peut intervenir en Rhénanie avec toute la vigueur voulue, vu la mobilisation de ses forces au Levant et en Afrique du Nord. En Allemagne, elle n’a pas le soutien de Londres et ne peut compter que sur un soutien mitigé de la Belgique. Les événements de Syrie dans les années 20 du 20ème siècle sont peu connus, sont généralement oubliés et ne font l’objet d’études scientifiques que depuis peu de temps. Une fois la révolte syrienne matée et la guerre du Rif terminée, la France pratique au Levant la politique du “Divide ut impera”, créant des autonomies locales pour les chrétiens, les Alaouites, les Druzes et les Kurdes. Ces derniers bénéficient de largesses incroyables, dont ne bénéficiaient pas, à l’époque, les Bretons ou les Alsaciens, eux aussi à soumis à une féroce répression judiciaire parce qu’ils réclamaient des droits linguistiques. Les Kurdes, eux, peuvent parler leur langue, reconnue sur le plan administratif dans l’espace du mandat syrien. Le résultat de cette politique fait que la Syrie, jusque aujourd’hui, est restée un tissu de zones ethno-religieuses centrées autour de villes-marchés. Le pays est peu centralisé. Son unité politique, après la seconde guerre mondiale, est certes le résultats d’un nationalisme anti-français mais aussi une création due à l’action d’un parti nationaliste et socialiste, le “Baath”. L’idéologie de ce parti a été pour l’essentiel théorisée par des chrétiens du Levant. Le “Baath” accède au pouvoir en 1963, devenant du même coup l’assise portant l’Etat, même après les défaites militaires de 1967 et de 1973 face à Israël, à la suite desquelles survient le problème de l’eau, du “stress hydrique” du Golan, plateau regorgeant de sources, comme le Plateau de Langres en France, véritable château d’eau alimentant la Seine et plusieurs de ses affluents, la Meuse et la Sâone (affluent du Rhône).

L’armée, pilier modernisateur de l’Etat syrien

Le Baath organise la Syrie post-mandataire, après les hésitations des années 50, où la vie politique syrienne était troublée et indécise, comme en France sous la IV° République. Ce nouveau pouvoir baathiste est centré sur l’armée, qui devient l’école de la nation. Au sein du peuple, on recrute les jeunes hommes capables, on les forme, on en fait des officiers qui encadrent la nation.

Dans un document militaire secret de 1966, cité par un historien de la Syrie qui fut diplomate néerlandais, Nikolaos van Dam (1), l’auteur anonyme rappelle que les “représentants de l’impérialisme” multiplient les efforts pour réserver l’encadrement de l’armée aux “classes bourgeoises” dans les pays en voie de développement. L’armée reste ainsi aux mains des mêmes oligarques et est maintenue à l’écart de la politique, réduisant de la sorte les armées à de simples “soupapes de sécurité” qu’on appelle uniquement en cas de besoin pour les renvoyer ensuite dans leurs casernes. Il faut donc remplacer l’armée de métier par une “armée idéologique”, explique l’officier baathiste anonyme qui a rédigé le document de 1966 dans le ton socialiste et “tiers-mondiste” de l’époque. Cette “armée idéologique” (donc, en l’occurrence, “baathiste”) doit travailler en permannence à réaliser les objectifs émancipateurs de la masse populaire et à éliminer les injustices. Le “soldat idéologique” est un homme dévoué à sa nation, qui a reçu une éducation adéquate, reposant sur les principes libérateurs et défensifs du Baath, “de manière à ce que l’on puisse se fier à lui, porteur d’une arme, afin qu’il soit une barrière insurmontable contre tous les ennemis: les ennemis de la nation arabe, les ennemis des classes deshéritées qui travaillent dur, les ennemis de l’Unité (syrienne), de la liberté et du socialisme, qu’ils soient des ennemis intérieurs ou extérieurs” (p. 171). “Dans une armée idéologique, les méthodes classiques et professionnelles, basées sur le mercenariat et sur la force aveugle, disparaissent et sont remplacées par de nouveaux rapports reposant sur l’attachement (à la nation), sur la compréhension mutuelle et sur une foi partagée en une destinée commune” (p. 171). “La nature de notre lutte pour l’indépendance, et le fait que les distinctions de classe tranchées n’existent pas dans notre société, a ouvert la possibilité à un groupe de fils de paysans, de travailleurs, de personnes ne disposant pas de gros revenus, d’entrer à l’Académie Militaire (...) pour devenir plus tard le noyau dur révolutionnaire de l’armée, lui permettant de réaliser son rôle historique qui est de superviser la vie du pays et de la nation arabe...” (p. 172). L’armée est donc une “milice” constituée d’un type nouveau de “moine-soldat”, ancré dans la substance populaire.

Dans un document militaire secret de 1966, cité par un historien de la Syrie qui fut diplomate néerlandais, Nikolaos van Dam (1), l’auteur anonyme rappelle que les “représentants de l’impérialisme” multiplient les efforts pour réserver l’encadrement de l’armée aux “classes bourgeoises” dans les pays en voie de développement. L’armée reste ainsi aux mains des mêmes oligarques et est maintenue à l’écart de la politique, réduisant de la sorte les armées à de simples “soupapes de sécurité” qu’on appelle uniquement en cas de besoin pour les renvoyer ensuite dans leurs casernes. Il faut donc remplacer l’armée de métier par une “armée idéologique”, explique l’officier baathiste anonyme qui a rédigé le document de 1966 dans le ton socialiste et “tiers-mondiste” de l’époque. Cette “armée idéologique” (donc, en l’occurrence, “baathiste”) doit travailler en permannence à réaliser les objectifs émancipateurs de la masse populaire et à éliminer les injustices. Le “soldat idéologique” est un homme dévoué à sa nation, qui a reçu une éducation adéquate, reposant sur les principes libérateurs et défensifs du Baath, “de manière à ce que l’on puisse se fier à lui, porteur d’une arme, afin qu’il soit une barrière insurmontable contre tous les ennemis: les ennemis de la nation arabe, les ennemis des classes deshéritées qui travaillent dur, les ennemis de l’Unité (syrienne), de la liberté et du socialisme, qu’ils soient des ennemis intérieurs ou extérieurs” (p. 171). “Dans une armée idéologique, les méthodes classiques et professionnelles, basées sur le mercenariat et sur la force aveugle, disparaissent et sont remplacées par de nouveaux rapports reposant sur l’attachement (à la nation), sur la compréhension mutuelle et sur une foi partagée en une destinée commune” (p. 171). “La nature de notre lutte pour l’indépendance, et le fait que les distinctions de classe tranchées n’existent pas dans notre société, a ouvert la possibilité à un groupe de fils de paysans, de travailleurs, de personnes ne disposant pas de gros revenus, d’entrer à l’Académie Militaire (...) pour devenir plus tard le noyau dur révolutionnaire de l’armée, lui permettant de réaliser son rôle historique qui est de superviser la vie du pays et de la nation arabe...” (p. 172). L’armée est donc une “milice” constituée d’un type nouveau de “moine-soldat”, ancré dans la substance populaire.

Le Baath et l’armée contre les “Frères Musulmans”

Cette valorisation laïque de l’armée comme “bouclier” contre les facteurs de désunion et de sectarisme a pour mission de créer un “Syrien nouveau”, détaché de toutes les formes de sectarisme religieux conduisant à toutes sortes de séditions (le “factionalisme”). La mise sur pied d’une telle “armée idéologique” implique de supprimer, dans la société syrienne, toutes les discriminations imposées parfois aux minorités comme les chrétiens (11% de la population), aux Druzes et aux Alaouites (dont est issu le clan al-Assad). L’objectif des nationalistes syriens d’inspiration baathiste était donc de mettre fin à toutes les polarisations opposant les Sunnites (majoritaires) aux minorités religieuses, d’éliminer le “factionalisme” druze au sein des forces armées et de contrer les menées des Frères Musulmans, incitant les Sunnites majoritaires à discriminer les représentants d’autres communautés religieuses. Aujourd’hui nous assistons à la revanche des “Frères”, dont une révolte, en 1982, avait été matée à Hama par l’action conjuguée de l’armée et des milices baathistes. Cette insurrection de Hama venait après une tentative d’assassinat du Président Hafez al-Assad par les “Frères” le 26 juin 1980. C’est à partir de ces événements sanglants que le binôme armée/parti a reçu une coloration plus “alaouite”. Depuis lors, une guerre civile larvée oppose les “Frères” aux Alaouites et aux baathistes. Le déchaînement actuel des passions, exploité par Israël, les Etats-Unis (avec son élite “puritaine” protestante), la France (avec ses “nouveaux philosophes”’), le Qatar et les Wahhabites saoudiens, s’explique par l’alliance entre ces puissances et les “Frères” pour éliminer un régime lié à l’Iran (vu la parenté religieuse entres Chiites iraniens et Alaouites syriens) et allié à la Russie (à laquelle il accorde des facilités maritimes et navales sur la côte méditerranéenne). La guerre civile actuelle a été annoncée voici trente-deux ans dans une “Déclaration de la Révolution islamique en Syrie”, proclamée en novembre 1980. Cette déclaration appelait les Alaouites “à venir à la raison avant qu’il ne soit trop tard” (p. 107). C’est également dans cette “Déclaration” de novembre 1980, qui promet de “garantir les droits de toutes les minorités”, que les Alaouites sont déclarés “kuffar”, c’est-à-dire “hérétiques” ou “rénégats” de la vraie foi et “idolâtres” (“mouchrikoun”), donc cibles idéales d’une djihad permanente. Contre la volonté de l’“armée idéologique” de demeurer “laïque”, “transconfessionnelle” et “anti-factionaliste”, la “Déclaration” des “Frères” entend au contraire vider l’armée de tous ses éléments non sunnites, appartenant aux “minorités”, afin qu’elle ne réflète que la seule majorité jugée “orthodoxe”, à l’exclusion de tous ceux que l’on campe comme “hérétiques” ou “idolâtres”. Des événements tragiques ont secoué la Syrie en 1981: les “Frères” commettaient des attentats sanglants à Damas contre l’armée et contre le bureau du Premier Ministre; en Egypte, ils assassinaient Sadate (6 octobre). Ces violences ont été le prélude des événements actuels et présentent les mêmes clivages, sauf que le camp des “Frères”, à l’époque, ne bénéficiaient pas du soutien des bellicistes américains et de leurs porte-voix européens. Fin février 1982, cette première guerre civile syrienne prend fin.

Les Alaouites, facteur peu connu en Europe occidentale

Les Alaouites sont un facteur peu connu en Europe occidentale. On ne peut faire toutefois l’équation entre les Alaouites syriens, chiites, et les Alevis turcs, également victimes de la majorité sunnite. En Turquie, les Alevis sont soit des chiites déguisés en milieu majoritairement sunnite, comme en Syrie, soit des convertis récents ou moins récents, qui ont bien voulu devenir musulmans pour sortir de la “dhimmitude” sans pour autant adhérer aux rigorismes du sunnisme orthodoxe et pour garder une religiosité joyeuse et festive. Parmi les Alevis turcs, on trouve aussi des chamanistes centre-asiatiques (issus des groupes de cavaliers turkmènes ou ouzbeks recrutés par l’armée ottomane), des chrétiens orthodoxes, grecs ou arméniens, des zoroastriens (notamment parmi les Kurdes) voire des juifs, notamment de rite hassidique. Actuellement, bon nombre d’Alevis turcs soutiennent l’armée contre le néo-islamisme d’Erdogan. Pour eux, l’armée turque, laïque, est un rempart contre les exactions sunnites qui n’ont pas manqué de se manifester brutalement: plusieurs pogroms anti-alévis ont effectivement eu lieu en Turquie au cours de ces deux dernières décennies. En Turquie, les Alevis sont donc un mélange de convertis en surface. En Syrie, ce sont des chiites qui ont quelque peu modifié leurs rites pour survivre au sein d’un Empire ottoman majoritairement sunnite. La disparition de la tutelle ottomane après 1918 a rendu aux Alaouites syriens la possibilité de se rapprocher du chiisme, ce qui explique l’alliance iranienne actuelle. En Turquie, la prise du pouvoir par Erdogan et l’AKP, il y a dix ans, a amorcé un processus de démantèlement de cette armée laïque, voulue par Mustafa Kemal Atatürk. Le binôme Erodgan/Gül représente un islam, apparemment modéré, qui veut assurer la prééminence du sunnisme en Turquie. Les deux hommes ont milité dans le mouvement “Milli Görüs”, jadis jugé “extrémiste” par le “Verfassungschutz” allemand. Ce mouvement, à la fois nationaliste et islamiste, s’est fait le relais de ceux qui ont toujours voulu maintenir ou restaurer la domination du sunnisme propre à l’Empire ottoman, un sunnisme mis à l’écart sous la république fondée par Atatürk. Avec l’AKP d’Erdogan, ce sunnisme évincé va prendre sa revanche et chasser à son tour l’armée turque du pouvoir qu’elle détenait depuis près de huit décennies. Avec Gül, qui a des liens avec les Frères musulmans, cette tendance s’accentuera et explique pourquoi la rupture s’est effectuée entre la Turquie et la Syrie en août 2011: Gül avait demandé à Bachar al-Assad de prendre des “Frères” dans son gouvernement. Pour le leader syrien, c’est là une requête impensable, vu les événements de 1980-82 à Hama et à Damas, où les “Frères” ont déclenché une guerre civile dans le but d’éliminer tous les ressortissants de minorités religieuses (chrétiennes comme musulmanes) de l’appareil de l’Etat. L’acceptation de “Frères” dans un gouvernement syrien aurait signifié un abondon total et complet de l’option “transconfessionnelle” du baathisme et la fin de la domination discrète, non officielle, des clans alaouites. Dans la querelle qui a opposé Bachar al-Assad et le binôme Gül/Erdogan en août 2011, le président syrien a refusé la centralisation sunnite hostile aux minorités et maintenu son adhésion aux principes “transconfessionnels” du baathisme, pour qui le “sectarisme”, d’où qu’il vienne, fût-ce de la majorité, ruine le projet d’une grande Syrie forte, arabe et socialiste, où tout exclusivisme islamiste empêcherait la fusion avec un Liban partiellement chrétien. Pour les islamistes, dits “modérés”, autour de Gül et Erdogan, al-Assad est un “anti-démocrate”, tel que le fustige l’Occident des ONG américaines et des “nouveaux philosophes” de Paris. Pour les alliés saoudiens ou qataris de ces fondations américaines ou de ces pseudo-philosophes du “prêt-à-penser”, al-Assad, en tant qu’Alaouite est un “hérétique”: nous avons là la collusion des fondamentalismes bellicistes, l’islamiste et l’occidentaliste.

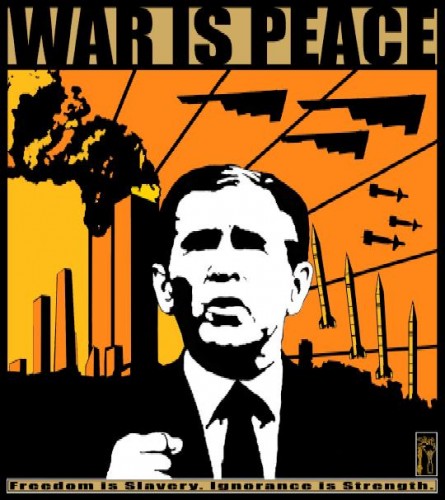

L’alliance entre Saoudiens, Al-Qaedistes et Américains

Les Saoudiens, dans ce jeu, luttent donc contre les Alaouites, considérés comme “hérétiques”, et contre tout Etat, dans l’aire arabo-musulmane, qui fonctionne correctement mais sans se référer à des idéologèmes coraniques. Ce que nous pourrions considérer comme de la “bonne gouvernance” au Proche et au Moyen Orient, parce qu’elle assure la paix civile, difficile à imposer dans un espace où il y a tant de turbulences permanentes, est dénoncée comme “mauvaise gouvernance” par l’alliance étonnante que représentent aujourd’hui les Etats-Unis, la nouvelle philosophie, la nouvelle gauche soixante-huitarde marquée par cette “nouvelle philosophie”, les “Frères Musulmans” et le fondamentalisme islamiste de facture wahhabite. Nous vivons ici une situation confuse et floue (à dessein), martelée par les médias conformistes, comme l’avait déjà dénoncée un Georges Orwell, quand il disait que “la vérité est mensonge et le mensonge, vérité”. Dans le cadre de la collusion entre Wahhabites et occidentalistes (soi-disant de “gauche”), signalons tout de même qu’Abdel Hakim Belhaj, combattant d’Al Qaeda devenu gouverneur de Tripoli en Libye suite à l’élimination de Kadhafi, soutient la politique belliciste de l’américanosphère et donc le discours sur les “droits de l’homme” que débitent depuis trente-cinq ans les philosophes bellicistes de la place de Paris. Curieux allié! De même, Ayman al-Zahwari, chef d’Al Qaeda depuis la mort de Ben Laden, appelle à la djihad contre la Syrie. Il ajoute, pour rendre la situation plus confuse encore pour les ignorants et les crédules, qui avalent tout ce que racontent les médias, que Bachar al-Assad est un allié des Etats-Unis... On s’aperçoit des “trucs” de la manipulation planétaire: devant un public arabe, on accuse le “grand méchant” du moment d’être un allié des Etats-Unis; en Europe, on raconte qu’il est un “ennemi de la démocratie”, donc de l’Occident. Pendant ce temps, la télévision iranienne, qui, elle, soutient al-Assad, au nom d’une solidarité entre chiites, dénonce l’alliance entre “les Frères Musulmans, la maison royale des Séouds, les cabbalistes juifs et la franc-maçonnerie des services secrets anglo-saxons avec leurs rituels paléo-égyptiens”. Dont acte. En Flandre, on a peine à imaginer qu’est désormais allié à Al Qaeda le sycophante libéral-thatchérien Guy Verhofstadt, ancien premier ministre belge du gouvernement “arc-en-ciel” et nouvel ami du belliciste vert Cohn-Bendit (celui qui, vu ses obsessions d’ordre sexuel, devait “aller se tremper le cul dans une piscine” selon le ministre de De Gaulle, Alain Peyrefitte). Eh oui, ce Verhofstadt hurle dans le même concert qu’Ayman al-Zawahri, chef d’Al Qaeda!

L’embarras d’Israël

Israël a une position mitigée. Pourquoi? Tel Aviv souhaite la stabilité dans les conflits régionaux, dont il est partie prenante, veut des ennemis bien profilés, auxquels il s’est habitué au fil du temps et des affrontements. Déjà, la disparition de Moubarak en Egypte fragilise les positions israéliennes sur le front du Sinaï, les néo-islamistes sunnites égyptiens pouvant dans un avenir plus ou moins proche être prompts à aider les combattants du Hamas, lui aussi sunnite, ce qui mettrait en danger la frontière israélienne dans le Neguev, surtout après l’abandon du Sinaï lorsque la paix a été signée avec l’Egypte de Sadate et Moubarak. Alors, si al-Assad tombe, qui viendra au pouvoir après lui à Damas? Les “Frères”? Des Wahhabites assimilables à Al-Qaeda? Ou sera-ce le chaos complet? Certes, Israël déteste Bachar al-Assad, surtout pour son soutien au Hizbollah chiite, pour être le fils de son père Hafez al-Assad qui avait refusé de signer les accords sur le Golan et pour son alliance panchiite avec l’Iran d’Ahmadinedjad. Mais Israël sait que l’Iran a toujours, au cours de son histoire plurimillénaire, soutenu des sectes, des mouvements religieux, des séditions politico-religieuses et surtout le particularisme juif dans l’espace syro-palestinien, contre les Romains (on peut avancer l’hypothèse que les Esséniens et les premiers Chrétiens étaient une de ces antennes parthes dirigées contre Rome), puis, plus tard, contre les Byzantins, les Ottomans et aujourd’hui contre l’alliance américano-israélienne. Cette donne était connue des services israéliens, qui avaient parfaitement su gérer l’antagonisme qui les opposait à Damas: quid, s’il faut changer demain de stratégie, former de nouveaux agents, repérer de nouveaux ennemis, tenir d’autres discours dans les médias au risque de troubler un électorat israélien déjà suffisamment composite et versatile? Israël, suite aux suggestions d’un Colonel américain, Ralph Peters, propose une division de la Syrie en petits Etats ethnico-religieux, exactement comme l’avaient voulu les Français, à l’époque du mandat. Par ailleurs, si al-Assad soutient le Hizbollah chiite et anti-israélien, vainqueur de Tsahal au Liban pendant l’été 2006, le Hamas palestinien, lui, sunnite et tout autant anti-israélien notamment dans son bastion de la Bande de Gaza, soutient les insurgés anti-baathistes de Syrie, au même titre qu’Erdogan et les “nouveaux philosophes”, dont beaucoup de réclament d’une “judéité” franco-républicaine et émancipée à la sauce 68. Or voilà que ces petits messieurs tout pleins de jactance et d’hystérie, ces pompeux donneurs de leçons, ces “intellectuels faussaires”, souvent pro-sionistes à tous crins, se retrouvent dans le même bâteau que les sectataires du Hamas! Raison supplémentaire pour dire qu’Israël aurait préféré le statu quo à la nouvelle soupe, au nouvel imbroglio!

Les thèses historiques de Luttwak sur les empires romain et byzantin

Parmi les voisins d’Israël, la Syrie dispose de la meilleure armée. C’est un motif pour Israël de voir disparaître le système baathiste qui inspire force, puissance et popularité à la chose militaire en Syrie. Mais, par ailleurs, l’armée et le baathisme sont des phénomènes connus de l’Etat hébreu qui savait comment y faire face. Pour les Etats-Unis, la campagne médiatique contre la Syrie, le baathisme et le pouvoir alaouite et l’orchestration de la guerre civile sont des actions dirigées non pas tant contre la Syrie en soi, avec laquelle ils s’étaient accommodés jusqu’ici, mais contre l’Iran dont le seul allié, en dehors du vieux territoire persan, est désormais la Syrie du clan al-Assad, pourtant alliée des Etats-Unis lors de la première guerre contre l’Irak.

Si l’allié syrien (et donc méditerranéen) de l’Iran est éliminé, celui-ci est aussitôt affaibli. En déployant cette stratégie, les Etats-Unis se prennent, comme ils aiment à le faire depuis une ou deux décennies, pour les héritiers géopolitiques de Rome dans la région. Afin d’expliquer les turbulences post-soviétiques en Asie centrale, le long de la “Route de la Soie”, on se réfère souvent à la géostratégie mise au point par Zbigniew Brzezinski dans plusieurs ouvrages, articles ou essais, dont “Le grand échiquier” (“The Grand Chessboard”). On parle beaucoup moins des travaux historiques d’Edward Luttwak sur la stratégie de l’Empire romain, publié fin des années 80 et sur la stratégie de l’Empire byzantin, paru plus récemment. L’ouvrage sur la stratégie de l’Empire romain explique comment il faut tenir la “trouée pannonienne”, soit l’espace aujourd’hui hongrois entre Danube et Tisza, et le Delta du Danube ou la Dobroudja (frontière roumano-bulgare), pour se rendre maître de tout l’espace méditerranéen et sud-européen (à l’Ouest du Rhin et au Sud du Danube). L’ouvrage sur l’Empire byzantin explique les stratégies à adopter pour la maîtrise des Balkans (ce qui est accessoire pour les Etats-Unis maintenant) et pour la domination du Proche Orient ou Levant, ce qui nous ramène à la problématique que nous abordons aujourd’hui. Les Etats-Unis (avec leur appendice israélien) se trouvent face à l’Iran dans la région, exactement comme l’Empire romain du temps des Parthes (bataille de Carrhae en 53 av. J.C.; maîtrise très momentanée des provinces d’Assyria et de Mesopotamia entre 115 et 117) ou que l’Empire byzantin face aux Sassanides.

Le jeu dissimulé du néo-ottomanisme

Les enjeux de la lutte entre Rome et Byzance, d’une part, et les Parthes ou la Perse, d’autre part, se situent tous à l’Est du territoire syrien actuel, zone d’affrontements entre empires depuis la plus haute antiquité, depuis l’Empire hittite et les royaumes Mittani. Même si aujourd’hui les Etats-Unis dominent les territoires assyriens et mésopotamiens d’Irak, que Rome n’a pu contrôler que pendant deux ans, l’Iran conserve un atout dans cette région fragile, celui de pouvoir inciter les populations chiites à la révolte. L’instabilité irakienne actuelle prouve amplement cette hypothèse, que l’on relativisera en rappelant que les attentats anti-chiites qui ponctuent la vie quotidienne à Badgad sont sans nul doute des formes particulièrement cruelles d’intimidation de la population chiite arabe du Sud du pays, alliées potentielles des Iraniens. La stratégie persane a toujours été par ailleurs, du temps des Romains comme du temps des Byzantins, de semer des troubles, par sectes ou communautés religieuses interposées, dans l’espace syrien (du Taurus au Sinaï). Bachar al-Assad et son clan alaouite servent de levier éventuel aux Iraniens dans la région du Levant, où Ahmadinedjad et les mollahs y sont les héritiers stratégiques des Parthes et des Sassanides: c’est ce levier potentiel que les Etats-Unis entendent détruire aujourd’hui, comme les Romains et les Byzantins souhaitaient se débarrasser de tous les alliés potentiels des Parthes ou des Sassanides. Si on rappelle que, pour bon nombre d’observateurs et d’historiens, l’Empire ottoman était, volens nolens, l’héritier stratégique de Rome et de Byzance dans la région depuis sa conquête de la Syrie et de la Palestine au 16ème siècle, le néo-ottomanisme d’Erdogan, Gül et Davutoglu pourrait s’interpréter comme une stratégie indirecte des Etats-Unis contre l’Iran, dans la mesure où l’allié turc au sein de l’OTAN opte pour une forme de diplomatie apparemment indépendante, ancrée dans l’histoire locale sans plus faire référence à l’universalisme occidentaliste, une nouvelle diplomatie turque qui reste malgré tout, malgré son travestissement en néo-islamisme sunnite, “romaine-byzantine” dans son essence, donc anti-perse et conforme aux visions américaines théorisées par Luttwak. Byzance avait en effet voulu reconquérir l’Ouest de l’Empire romain d’Occident (jusqu’à l’Espagne) afin de disposer de suffisamment de ressources pour affronter les Sassanides, tout en défendant la Syrie contre les infiltrations perses et en pariant sur les chrétiens de la péninsule arabique contre les païens arabes et les Juifs, alliés des Sassanides. Aujourd’hui, les chiites ou les alaouites voire bon nombre de chrétiens araméens remplacent les païens sémites et les Juifs d’Arabie dans le jeu de l’Iran, tandis que les chrétiens arabes pro-byzantins des 6ème et 7ème siècles sont remplacés par les sunnites turcs, saoudiens et les “Frères Musulmans” dans la stratégie néo-byzantine commune des Etats-Unis, de la Turquie, des Frères Musulmans et des wahhabites saoudiens contre la Syrie et l’Iran.