Former Soviet States: Battleground For Global Domination

by Rick Rozoff

Ex: http://globalresearch.ca/

A Europe united under the EU and especially NATO is to be strong enough to contain, isolate and increasingly confront Russia as the central component of U.S. plans for control of Eurasia and the world, but cannot be allowed to conduct an independent foreign policy, particularly in regard to Russia and the Middle East. European NATO allies are to assist Washington in preventing the emergence of "the most dangerous scenario...a grand coalition of China, Russia, and perhaps Iran" such as has been adumbrated since in the Shanghai Cooperation Organization.

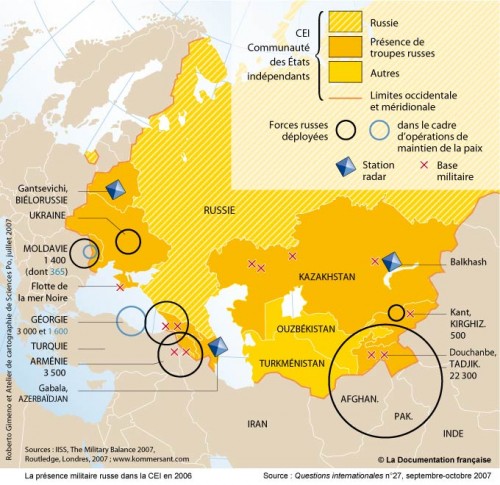

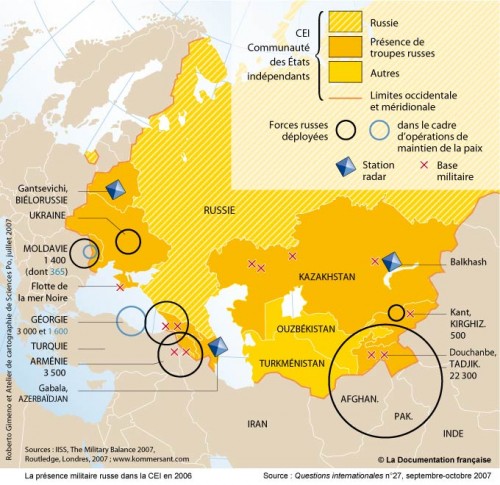

Four years after the publication of The Grand Chessboard, Brzezinski's recommended chess move was made: The U.S. and NATO invaded Afghanistan and expanded into Central Asia where Russian, Chinese and Iranian interests converge and where the basis for their regional cooperation existed, and Western military bases were established in the former Soviet republics of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, where they remain for the indefinite future.

As the United States escalates its joint war with NATO in Afghanistan and across the Pakistani border, expands military deployments and exercises throughout Africa under the new AFRICOM, and prepares to dispatch troops to newly acquired bases in Colombia as the spearhead for further penetration of that continent, it is simultaneously targeting Eurasia and the heart of that vast land mass, the countries of the former Soviet Union.

Within months of the formal breakup of the Union of Soviet Socialist Republics in December of 2001, leading American policy advisers and government officials went to work devising a strategy to insure that the fragmentation was final and irreversible. And to guarantee that the fifteen new nations emerging from the ruins of the Soviet Union would not be allied in even a loose association such as the Commonwealth of Independent States (CIS) founded in the month of the Soviet Union's dissolution.

Three of the former Soviet republics, the Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania, never joined the CIS and in 2004 became full members of the North Atlantic Treaty Organization, in all three cases placing the U.S.-led military bloc on Russian borders.

That left eleven other former republics to be weaned from economic, political, infrastructural, transportation and defense sector integration with Russia, integration that was extensively and comprehensively developed for the seventy four years of the USSR's existence and in many cases for centuries before during the Czarist period.

A change of its socio-economic system and the splintering of the nation with the world's largest territory only affected U.S. policy toward former Soviet space insofar as it led to Washington and its allies coveting and moving on a vast expanse of Europe and Asia hitherto off limits to it.

Two months after the end of the Soviet Union then U.S. Undersecretary of Defense for Policy Paul Wolfowitz and his deputy in the Pentagon, Lewis Libby, authored what became known as the Defense Planning Guidance document for the years 1994–99. Some accounts attribute the authorship to Libby and Zalmay Khalilzad under Wolfowitz's tutelage.

Afghan-born Khalilzad is a fellow alumnus of Wolfowitz at the University of Chicago and worked under him in the Ronald Reagan State Department starting in 1984. From 1985-1989 he was the Reagan administration's special adviser on the proxy war against the Soviet Union in Afghanistan and on the Iran-Iraq war. In the first capacity he coordinated the Mujahideen war against the government of Afghanistan waged from Pakistan along with Deputy Director of the Central Intelligence Agency Robert Gates, now U.S. Secretary of Defense. (Gates has a doctorate degree in Russian and Soviet Studies, as does his former colleague the previous U.S. secretary of state Condoleezza Rice.)

The main recipient of U.S. arms and training within the Mujahideen coalition during those years was Gulbuddin Hekmatyar, whose still extant armed group Hezb-e-Islami assisted in driving American troops out of Camp Keating in Afghanistan's Nuristan province this October. Hekmatyar remains in Afghanistan heading the Hezb-e-Islami and top U.S. and NATO military commander General Stanley McChrystal in his Commander's Initial Assessment of September - which called for a massive increase in American troops for the war - identified the party as one of three main insurgent forces that as many as 85,000 U.S. and thousands of NATO reinforcements will be required to fight.

The Wolfowitz-Libby-Khalilzad Defense Planning Guidance prototype appeared in the New York Times on March 7, 1992 and to demonstrate that the end of the Soviet Union and the imminent fall of the Afghan government (Hekmatyar and his allies would march into Kabul two months later) affected U.S. policy toward Russia not one jot contained these passages:

"Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order of that posed formerly by the Soviet Union. This is a dominant consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to general global power."

"We continue to recognize that collectively the conventional forces of the states formerly comprising the Soviet Union retain the most military potential in all of Eurasia; and we do not dismiss the risks to stability in Europe from a nationalist backlash in Russia or efforts to reincorporate into Russia the newly independent republics of Ukraine, Belarus, and possibly others....We must, however, be mindful that democratic change in Russia is not irreversible, and that despite its current travails, Russia will remain the strongest military power in Eurasia and the only power in the world with the capability of destroying the United States."

In its original and revised versions the 46-page Defense Planning Guidance document laid the foundation for what would informally become known as the Wolfowitz Doctrine and later the Bush Doctrine, indistinguishable in any essential manner from the Blair, alternately known as Clinton, Doctrine enunciated in 1999: That the U.S. (with its NATO allies) reserves the unquestioned right to employ military force anywhere in the world at any time for whichever purpose it sees fit and to effect "regime change" overthrows of any governments viewed as being insufficiently subservient to Washington and its regional and global designs.

Five years later former Carter administration National Security Adviser Zbigniew Brzezinski, who launched the Afghan Mujahideen support project in 1978 and worked with Khalilzad at Colombia when the latter was Assistant Professor of Political Science at the university's School of International and Public Affairs from 1979 to 1989 and Brzezinski headed the Institute on Communist Affairs, wrote an article called "A Geostrategy for Eurasia."

It was in essence a precis of his book of the same year, The Grand Chessboard: American Primacy And It's Geostrategic Imperatives, and was published in Foreign Affairs, the journal of the New York-based Council on Foreign Relations.

The framework for the piece is contained in this paragraph:

"America's status as the world's premier power is unlikely to be contested by any single challenger for more than a generation. No state is likely to match the United States in the four key dimensions of power - military, economic, technological, and cultural - that confer global political clout. Short of American abdication, the only real alternative to American leadership is international anarchy. President Clinton is correct when he says America has become the world's 'indispensable nation.'"

Brzezinski identified the subjugation of Eurasia as Washington's chief global geopolitical objective, with the former Soviet Union as the center of that policy and NATO as the main mechanism to accomplish the strategy.

"Europe is America's essential geopolitical bridgehead in Eurasia. America's stake in democratic Europe is enormous. Unlike America's links with Japan, NATO entrenches American political influence and military power on the Eurasian mainland. With the allied European nations still highly dependent on U.S. protection, any expansion of Europe's political scope is automatically an expansion of U.S. influence. Conversely, the United States' ability to project influence and power in Eurasia relies on close transatlantic ties.

"A wider Europe and an enlarged NATO will serve the short-term and longer-term interests of U.S. policy. A larger Europe will expand the range of American influence without simultaneously creating a Europe so politically integrated that it could challenge the United States on matters of geopolitical importance, particularly in the Middle East...."

The double emigre - first from Poland, then from Canada - advocated a diminished role for nation states, including the U.S., and Washington's collaboration in building a stronger Europe in furtherance of general Western domination of Eurasia, the Middle East, Africa and the world as a whole.

"In practical terms, all this will eventually require America's accommodation to a shared leadership in NATO, greater acceptance of France's concerns over a European role in Africa and the Middle East, and continued support for the European Union's eastward expansion even as the EU becomes politically and economically more assertive....A new Europe is still taking shape, and if that Europe is to remain part of the 'Euro-Atlantic' space, the expansion of NATO is essential."

While giving lip service to the role of the European Union, he left no doubt as to which organization - the world's only military bloc - is to lead the charge in the conquest of the former Soviet Union as well as the world's "periphery." It is NATO.

Already stating in 1997, two years before his native Poland, the Czech Republic and Hungary would become full members of the Alliance, that "Ukraine, provided it has made significant domestic reforms and has become identified as a Central European country, should also be ready for initial negotiations with the EU and NATO," he added:

"Failure to widen NATO, now that the commitment has been made, would shatter the concept of an expanding Europe and demoralize the Central Europeans. Worse, it could reignite dormant Russian political aspirations in Central Europe. Moreover, it is far from evident that the Russian political elite shares the European desire for a strong American political and military presence in Europe....If a choice must be made between a larger Europe-Atlantic system and a better relationship with Russia, the former must rank higher."

That a former U.S. foreign policy official and citizen of the country would so blithely determine years before the event which nations would join the European Union went without comment on both sides of the Atlantic. That the nominal geographic location of a nation - placing Ukraine in Central Europe - would be assigned by an American was similarly assumed to be Washington's prerogative evidently.

Despite vapid maunderings about desiring to free post-Soviet Russia from its "imperial past" and "integrating [it] into a cooperative transcontinental system," Brzezinski presented a blueprint for surrounding the nation with a NATO cordon sanitaire, in truth a wall of military fortifications.

"Russia is more likely to make a break with its imperial past if the newly independent post-Soviet states are vital and stable. Their vitality will temper any residual Russian imperial temptations. Political and economic support for the new states must be an integral part of a broader strategy....Ukraine is a critically important component of such a policy, as is support for such strategically pivotal states as Azerbaijan and Uzbekistan."

Adding Georgia and Moldova, the three states he singles out became the nucleus of the GUUAM (Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova) bloc originally created in the same year as Brzezinski's article and book appeared. (Uzbekistan joined in 1999 and left in 2005.)

GUAM was promoted by the Bill Clinton and Madeleine Albright administration as a vehicle for planned Trans-Eurasian energy projects and to tear apart the Commonwealth of Independent States by luring members apart from Russia toward the European Union, the so-called soft power preliminary stage, and NATO, the hard power culmination of the process.

In the above-quoted article Brzezinski also wrote, in addressing Turkey, that "Regular consultations with Ankara regarding the future of the Caspian Sea basin and Central Asia would foster Turkey's sense of strategic partnership with the United States. America should also support Turkish aspirations to have a pipeline from Baku, Azerbaijan, to Ceyhan on its own Mediterranean coast serve as a major outlet for the Caspian sea basin energy reserves."

Eight years later, in 2005, the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline transporting Caspian Sea oil to Europe came online, followed by the Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipeline and the Kars-Akhalkalaki-Tbilisi-Baku railway, with the Nabucco natural gas pipeline next to be activated. The last-named is already slated to include, in addition to Caspian supplies, gas from Iraq and North Africa.

The book whose foreword Brzezinski's "A Geostrategy for Eurasia" in a way was, The Grand Chessboard: American Primacy And It's Geostrategic Imperatives, laid out in greater detail plans that have been expanded upon in the interim.

The volume's preface states, "It is imperative that no Eurasian challenger emerges capable of dominating Eurasia and thus of also challenging America. The formulation of a comprehensive and integrated Eurasian geostrategy is therefore the purpose of this book....Potentially, the most dangerous scenario would be a grand coalition of China, Russia, and perhaps Iran....Averting this contingency, however remote it may be, will require a display of US geostrategic skill on the western, eastern, and southern perimeters of Eurasia simultaneously.”

In pursuance of "America's role as the first, only, and last truly global superpower," Brzezinski noted that "the chief geopolitical prize is Eurasia. For half a millennium, world affairs were dominated by Eurasian powers and peoples who fought with one another for regional domination and reached out for global power. Now a non-Eurasian power is preeminent in Eurasia - and America's global primacy is directly dependent on how long and how effectively its preponderance on the Eurasian continent is sustained."

The military fist inside the diplomatic glove is and will remain NATO.

"The emergence of a truly united Europe - especially if that should occur with constructive American support - will require significant changes in the structure and processes of the NATO alliance, the principal link between America and Europe. NATO provides not only the main mechanism for the exercise of US influence regarding European matters but the basis for the politically critical American military presence in Western Europe....Eurasia is thus the chessboard on which the struggle for global primacy continues to be played."

In a section with the heading "The NATO Imperative," the author reiterated earlier policy demands: "It follows that a wider Europe and an enlarged NATO will serve well both the short-term and the longer-term goals of US policy. A larger Europe will expand the range of American influence — and, through the admission of new Central European members, also increase in the European councils the number of states with a pro-American proclivity — without simultaneously creating a Europe politically so integrated that it could soon challenge the United States on geopolitical matters of high importance to America elsewhere, particularly in the Middle East."

A Europe united under the EU and especially NATO is to be strong enough to contain, isolate and increasingly confront Russia as the central component of U.S. plans for control of Eurasia and the world, but cannot be allowed to conduct an independent foreign policy, particularly in regard to Russia and the Middle East. European NATO allies are to assist Washington in preventing the emergence of "the most dangerous scenario...a grand coalition of China, Russia, and perhaps Iran" such as has been adumbrated since in the Shanghai Cooperation Organization.

Four years after the publication of The Grand Chessboard, Brzezinski's recommended chess move was made: The U.S. and NATO invaded Afghanistan and expanded into Central Asia where Russian, Chinese and Iranian interests converge and where the basis for their regional cooperation existed, and Western military bases were established in the former Soviet republics of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, where they remain for the indefinite future.

Western-controlled pipelines traverse the South Caucasus - Azerbaijan and Georgia - to drive Russia and Iran out of the European and ultimately world energy markets, with a concomitant U.S. and NATO takeover of the armed forces of both nations. The two countries have also been tapped for increased troop deployments and transport routes for the war in South Asia.

The West is completing the process described by Brzezinski in his 1997 book in which he stated "In effect, by the mid-1990s a bloc, quietly led by Ukraine and comprising Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan and sometimes also Kazakhstan, Georgia and Moldova, had informally emerged to obstruct Russian efforts to use the CIS as the tool for political integration."

Note, not to obstruct a new "imperial" Russia from exploiting the Commonwealth of Independent States to dominate much less absorb former parts not only of the Soviet Union but of historical Russia, but to integrate - or rather maintain the integration of - nations which were within one state until eighteen years ago. At that time, 1991, the Soviet Union precipitately disintegrated into fifteen new nations and four independent "frozen conflict" zones - Abkhazia, Nagorno-Karabakh, South Ossetia and Transdniester - and Russia made a 180 degree turn in its political structure and orientation, both domestically and in its foreign policy.

The response to those developments by the U.S. and its NATO cohorts was to scent blood and move in for the kill.

Starting in 1994 NATO recruited all fifteen former Soviet republics into its Partnership for Peace program, which has subsequently prepared ten nations - all in Eastern Europe, three of them former Soviet republics - for full membership.

As noted above, in 1997 the West absorbed four and for a period five former Soviet states - Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova and Uzbekistan - into the GUAM, now Organization for Democracy and Economic Development, format, which has recently been expanded to include Armenia and Belarus with the European Union's Eastern Partnership initiative. The latter includes half (six of twelve) of the CIS and former CIS nations, all except for Russia and the five Central Asian countries. [1]

Armenian, Azerbaijani, Georgian and Ukrainian troops have been enlisted by the U.S. and NATO for the war in Afghanistan, with Moldova to be the next supplier of soldiers. All five nations also provided forces for the war and occupation in Iraq.

The five Central Asian former Soviet republics - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan - have provided the Pentagon and NATO with bases and transit rights for the war in South Asia and as such are being daily dragged deeper into the Western military nexus. Kazakhstan, for example, sent troops to Iraq and may soon deploy them to Afghanistan.

In recent days the West has stepped up its offensive in several former Soviet states.

GUAM held a meeting of its Parliamentary Assembly in the Georgian capital of Tbilisi on November 9 and the leader of the host nation's parliamentary majority, David Darchiashvili, said "GUAM has significant potential, as its member states have common interests while the CIS is a union of conflicting interests" and "It is important for GUAM members to have a specific attitude to the EU. GUAM has a potential to develop a common direction with the EU under the policy of the Eastern Partnership." [2]

Georgian Foreign Minister Grigol Vashadze said at the event that "Our relations are extending, new partners appear. The US, the Czech Republic, Japan and the Baltic states will become GUAM partners soon. They will participate in economic projects with us." [3]

The Secretary General of the Council of Europe Torbjorn Jagland met with GUAM member states' permanent representatives to the Council of Europe and during the meeting "the Azerbaijani side emphasized the need to intensify the Council of Europe's efforts in the settlement of 'frozen conflicts' in the GUAM area." [4] The allusion is again to Abkhazia, Nagorno-Karabakh, South Ossetia and Transdniester where several thousand lives were lost in fighting after the breakup of the Soviet Union and, in the case of South Ossetia, where a Georgian invasion of last year triggered a five-day war with Russia.

Later at the NATO Parliamentary Assembly meeting in Edinburgh, Scotland from November 13-17, Azerbaijani member of parliament Zahid Oruj said that "the territories of both Georgia and Azerbaijan were occupied and the Collective Security Treaty Organization’s policy in the region proved that" and he "characterized these steps as an action against NATO." [5] The Collective Security Treaty Organization (CSTO) is a post-Soviet security bloc consisting of Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Belarus (initially) and Uzbekistan both boycotted the creation of the new CSTO rapid reaction force last month and the Eastern Partnership is designed in part to pull Armenia and Belarus out of the organization. Comparable initiatives are underway in regards to the four Central Asian members states, with the Afghan war the chief mechanism for reorienting them toward NATO.

During the NATO Parliamentary Assembly session, for example, a Turkish parliamentarian said "Armenia’s releasing the occupied Azerbaijani territories [Nagorno Karabakh] will create a security zone in the South Caucasus and pave the way for NATO’s cooperation with this region."

An Azerbaijani counterpart was even more blunt in stating "NATO should defend Azerbaijan” and stressing "that otherwise, security will not be firm in the region, stability can be violated anytime [and a] new military conflict will be inevitable." [6]

The day after the NATO session ended the president of Azerbaijan, Ilham Aliyev, revealed the context for NATO "defending Azerbaijan" when he announced that "There is strong support for building the national army. Our army grows stronger. We are holding negotiations but we should be ready to liberate our territories any time from the invaders by military means." [7]

The same day Daniel Stein, senior assistant to the U.S. Special Envoy for Eurasian Energy, was in Azerbaijan where he confirmed strategic ties with the nation's government and said that as "global energy security is one of the priorities of US foreign policy, his country supports diversification of energy resources while delivering them to world markets." [8]

Also on November 18 Stein's superior, U.S. Special Envoy for Eurasian Energy Richard Morningstar, addressed the European Policy Center, a Brussels-based think-tank, and said "Turkey will become a very strong transit country in transporting the gas of the Caucasus and Central Asia to Europe” - via Azerbaijan and Georgia - and "Turkmenistan and Iraq could join in as other suppliers besides Azerbaijan...." [9]

The following day, November 19, a conference on NATO's New Strategic Concept: Contribution to the Debate from Partners was held in Baku, the capital of Azerbaijan. The host country's deputy foreign minister, Araz Azimov, stated at the meeting:

"I offer the signing of bilateral agreements between NATO and partner countries to cover security guarantees for partner countries along with the responsibility and commitments of the parties.

"Yes, we (partner countries) are important for NATO in general for the security architecture of the Euro-Atlantic area. Today Azerbaijan's borders are the borders of Europe." [10]

On November Azerbaijan hosted an international conference titled Impediments to Security in the South Caucasus: Current Realities and Future Prospects for Regional Development, co-sponsored by Britain's International Institute for Strategic Studies. Speakers included Ariel Cohen, Senior Research Fellow at the Heritage Foundation, and the Washington, D.C.-based Jamestown Foundation's President Glenn Howard and Senior Fellow Vladimir Socor.

Socor, a Romanian emigre and former Radio Free Europe/Radio Liberty employee, in addressing the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno Karabakh, "stressed the necessity of an undertaking by NATO of analogous steps in this conflict taken for the settlement of the conflicts in the Balkans and former Yugoslavia." [11]

Novruz Mammadov, head of the Foreign Relations Department of Azerbaijan's presidential administration, said that "Azerbaijan is the only country in the post-Soviet space usefully and really cooperating with the West," and Elnur Aslanov, head of the Political Analysis and Information Department for the President of Azerbaijan, said:

"The Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum and Baku-Tbilisi-Kars

projects...stimulate the development of regional cooperation, and also are important from the security standpoint....Azerbaijan is a reliable partner of the European security architecture...the country plays an important role in ensuring European energy security." [12]

Jamestown Foundation chief Glenn Howard added "that Azerbaijan is an important partner for NATO in terms of energy security," and backed the nation's deputy foreign minister's demand the previous day that NATO must offer Yugoslav war-style support to its Caucasus partners "especially after the war in Georgia last year."

Howard added:

"NATO can give security guarantees to a country in case of an attack, which is what happened in 1979 in the Persian Gulf - after the fall of the Shah of Iran the US gave security guarantees to countries through bilateral agreements with those countries....If Azerbaijani troops are going to help in one area, that will lessen the need for NATO troops in this particular area, so that they can be involved in some other area, for example, that helps put more troops in fighting the Taliban...." [13]

Azerbaijan is not the only former Soviet republic the U.S. intends to use to penetrate the Caspian Sea Basin. After leaving Baku the State Department's Daniel Stein arrived in Turkmenistan where he stated that "The United States offers its mediating mission in Turkmen-Azerbaijan disputes over the Caspian status," in relation to a border demarcation conflict in a sea that the two nations share with Russia and Iran. He added, "The U.S. and EU member countries try to assure Azerbaijan and Turkmenistan that they should reach an agreement on the division of the Caspian to create real opportunities for Nabucco and other projects." [14]

The same day U.S. Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asia George Krol was also in the Turkmen capital to deliver an address at the the annual Oil and Gas Conference there and said, "The U.S. considers energy security as a priority issue, and Central Asia is an important region in the global energy map." [15]

In Azerbaijan's fellow GUAM member state Moldova, the new government of acting president Mihai Ghimpu, which came to power after April's so-called Twitter Revolution, announced that it was establishing a national committee to implement an Individual Partnership Action Plan for NATO membership. To indicate the importance the new administration attaches to integration with the bloc, "Minister of Foreign Affairs and European Integration Iurie Leanca has been appointed committee chairman." [16]

Earlier this month it was reported that the government's Prosecutor General's Office had "dropped criminal proceedings against the people accused of masterminding riots in the republic's capital in April, following the Opposition's protest against the results of the parliamentary election....After the early parliamentary election on July 29 when the Opposition came to power, most cases were closed" and instead "When the new prosecutor general was appointed, criminal cases were opened against police who took part in driving the protesters from the city center and their arrests." [17]

On the same day that the Jamestown Foundation's Glenn Howard and Vladimir Socor were in Azerbaijan advocating NATO intervention in the South Caucasus, U.S. Vice President Joseph Biden held a phone conversation with Georgian president and former U.S. resident Mikheil Saakashvili in which the first "reiterated the United States' 'strong support' for Georgia´s sovereignty and territorial integrity" and "underscored the importance of sustaining the commitment to democratic reform to fulfill the promise of the Rose Revolution." [18]

Also on November 20 a major Russian news source reported that Washington had shipped nearly $80 million in weapons to Georgia in 2008 and plans to supply more in the future.

"Despite the economic crisis, Georgia is increasing expenditure on arms purchases in the U.S.," although "Independent sources say[ing] Georgia´s unemployment stands at about one-third of its able-bodied population." [19]

On the same day a delegation from the Pentagon was in the Georgian capital to meet with Temur Iakobashvili, the nation's State Reintegration Minister - for "reintegration" read forcible incorporation of Abkhazia and South Ossetia - and the Georgian official announced "We introduced to the guests our plan to ensure security in the occupied territories. We also talked about the role the U.S. will play in assisting the ensuring of regional security." [20]

The U.S. Defense Department representatives, including Deputy Assistant Secretary of Defense for Russia/Ukraine/Eurasia Celeste Wallander, met with Georgian Defense Minister Bacho Akhalaia "to hold consultations on defence cooperation issues concerning the two countries," and "Wallander personally inspected ongoing military trainings aimed at the preparation of the 31st Battalion of the GAF [Georgian Armed Forces] for participation in the ISAF operation in Afghanistan. The sides evaluated the US assistance provided during 2009 and considered in detail future cooperation prospects for 2010/2011.

"Under the visit's agenda the high-ranking US official met with the Security Council Secretary, Eka Tkeshelashvili, State Minister for Reintegration Temur Iakobashvili and Defence and Security Committee members of parliament." [21] The inspection mentioned above was of training following that conducted by U.S. Marines. The first contingent of new Georgian troops thus prepared was sent to Afghanistan four days before.

Two days earlier NATO spokesman James Appathurai announced that the Alliance was forging ahead with plans for both Georgia's and Ukraine's full membership and that "assessments would be made at a meeting of the NATO-Ukraine and NATO-Georgia Commissions to be held in Brussels in early December at the level of NATO foreign ministers." [22]

Also on November 18 Georgian Vice Premier and State Minister for Euro-Atlantic Integration Giorgi Baramidze met with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen in Brussels. "The Georgian delegation also included Deputy Foreign Minister Giga Bokeria and Deputy Defense Minister Nikoloz Vashakidze. A meeting of the NATO-Georgia Commission at the ambassadorial level was also held in Brussels." [23]

The day preceding the meeting, U.S. Assistant Secretary of State Michael Posner and Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Tina Kaidanow were in Georgia to convene "working meetings with Georgian authorities within the Strategic Partnership Charter.

"The delegation will monitor the implementation of the U.S.-Georgia Strategic Partnership Plan" inaugurated in January of this year, less than four months after the war with Russia. [24]

The prior week Russian Foreign Minister Sergey Lavrov accused Western and allied nations of continuing to arm Georgia, stating “I hope many take lessons from last year’s August events. But I have to say that according to the reports of various sources, some countries are sending arms and ammunition demanded by the Georgian leadership via different complicated schemes.” [25]

Russian Deputy Foreign Minister Grigory Karasin warned on the same day that "[Georgian] military drones have started flying over South Ossetia and Abkhazia" [26} and the day before Nikolay Makarov, Chief of the General Staff, said "Georgia is getting large amounts of weapons supplied from abroad" and "Georgian military potential is currently higher than last August." [27]

Makarov's contention was confirmed by Georgian Defense Minister Bacho Akhalaia on November 14 when he said "the country’s defense capabilities are now better than they were a year ago and they are further improving."

The defense chief added, “a strong army will be one of our key priorities until the last occupant leaves our territories.” [28] The "occupants" in question are Russian troops in Abkhazia and South Ossetia.

Azerbaijan is not the only South Caucasus NATO partner preparing for war.

Regarding the recently concluded two-week Immediate Response 2009 exercises run by the U.S. Marine Corps in Georgia, a leading Russian news site wrote "Perhaps, the exercises were aimed at issuing a warning to Russia." [29]

On November 13 the Russian General Staff revealed that "Russian secret services have declassified information about Georgia’s plans to start forming its special forces in a move that will be implemented in close cooperation with Turkey," and "voiced concern about Georgia’s ongoing push for muscle-flexing amid efforts by Israel, Ukraine and NATO countries to re-arm the Saakashvili regime." [30]

In Ukraine, on November 19 Deputy Foreign Minister Kostiantyn Yeliseyev said of American ambassador to Georgia and ambassador designate to Ukraine John Tefft that "The U.S. Senate [Foreign Relations] Committee has approved his candidacy and we are expecting him to arrive soon." [31] In time for January's presidential election. Incumbent president and U.S. client Viktor Yushchenko is running dead last among serious candidates and his poll ratings are never higher than 3.5%. Tefft's task is to engineer some variant of the 2004 "Orange Revolution."

Yushchenko is a die-hard, intractable, unrelenting advocate of forcing his nation into NATO despite overwhelming popular opposition and for evicting the Russian Black Sea Fleet from the Crimea.

On November 16 NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen addressed High-Level NATO-Ukraine Consultations at the Alliance's headquarters in Brussels and said:

"In 2008 at the Bucharest Summit NATO Heads of State and Government welcomed Ukraine’s aspirations for membership in NATO and agreed that Ukraine will become a member of the Alliance. To reflect this spirit of deepening cooperation, Ukraine has developed its first Annual National Programme which outlines the steps it intends to take to accelerate internal reform and alignment with Euro-Atlantic standards." [32]

The same day Reuters revealed that "Poland and Lithuania want to forge military cooperation with Ukraine to try to bring the former Soviet republic closer to NATO." Poland's Deputy Defense Minister Stanislaw Komorowski was quoted as saying of the initiative, "This reflects our support for Ukraine. We want to tie Ukraine closer to Western structures, including military ones." [33]

The agreement was reached at talks in Brussels attended by Ukraine's acting Defense Minister Valery Ivashchenko, Lithuania's Minister of National Defense Rasa Jukneviciene and Poland's Komorowski.

The combined military unit will be stationed in Poland and include as many as 5,000 troops. The joint buildup on Russia's western and northwestern borders "may have a political objective. It is meant to set up an alternative center of military consolidation for West European projects, a center which could embrace former Soviet republics (above all Ukraine), now outside NATO. There is no doubt who will control this process, considering U.S. influence in Poland and the Baltics." [34]

On the same day that the Polish, Lithuanian and Ukrainian defense chiefs reached the agreement, Poland hosted multinational military exercises codenamed Common Challenge 09 with "2,500 troops from Germany, Slovakia, Lithuania, Latvia and Poland - forming the so-called EU Combat Group....Common Challenge is being held for the first time in Poland. Exercises are conducted simultaneously in Poznan, western Poland, and the nearby military range in Wedrzyn." [35]

In a complementary development, The Times of London published an interview with Italian Foreign Minister Franco Frattini on November 15 in which he "said Italy would push for the creation of a European Army after the 'new Europe' takes shape at this week's crucial November 19 EU summit following the adoption of the Lisbon Treaty." [36] A commentary from Russia, which of course will not be included in the plans, mentioned that "NATO has been actively discussing the possibility of establishing a joint European army for a long time" and that Frattini had "reiterated the need for deploying a joint naval fleet or air force in the Mediterranean or other areas crucial to European security." [37]

In a Wall Street Journal report titled "Central Europe Ready To Send More Soldiers To Afghanistan," Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, again emphasizing the connection between war zone training in Afghanistan and preparation for action much closer to home, was quoted as saying "The credibility of NATO will be decided in Afghanistan. If NATO can be successful with what was a success in the Balkans and Iraq, its deterrent potential will rise, and it is in Poland’s national interest.” [38]

On November 18 the ambassadors from all 28 NATO member states gathered in Brussels commented on Belarusian-Russian military exercises conducted months earlier, Operation West, and "expressed concerns about the large scale of the exercises and a scenario that envisioned an attack from the West...." [39]

Sikorski's allusion to so-called NATO deterrent potential is, then, clearly in reference to Russia.

On November 17 the European Union's Special Representative for the South Caucasus Peter Semneby announced that the first foreign ministers meeting of the Eastern Partnership program will be held next month. He said that "The Eastern Partnership will be under the jurisdiction of a new representative for foreign affairs and security. The appointment will come after the Lisbon summit,” [40] as will the creation of the new European Army Italian Foreign Minister Frattini spoke of earlier.

Participants will include the foreign ministers of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, half - six of twelve - of the members or former members of the Commonwealth of Independent States and all those in Europe and the Caucasus except for Russia, which is not invited.

Comparable efforts to pull the five Central Asian CIS members - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan - away from cooperation with Russia through a combination of an analogous EU partnership, energy project agreements and involvement in the Afghan war are also proceeding apace.

The eighteen-year-old project of Paul Wolfowitz, Zbigniew Brzezinski et al. to destroy the post-Soviet Commonwealth of Independent States and effect a cordon sanitaire around Russia, enclosing it with NATO member states and partners, has continued uninterruptedly since 1991.

Washington will not tolerate rivals and will ruthlessly attempt to eliminate even the potential of any nation to challenge it globally or regionally. In any region of the world. Russia, because of what it was, what it is, where it is and what it has - massive reserves of oil and natural gas, a developed nuclear industry and the world's only effective strategic triad outside the U.S. - is and will remain the main focus of efforts by the United States and NATO to rid themselves of impediments to achieving uncontested global domination.

Carthage must be destroyed is the West's policy toward the former Soviet Union.

NOTES

1) Eastern Partnership: The West’s Final Assault On the Former Soviet Union, Stop NATO, February 13, 2009

http://rickrozoff.wordpress.com/2009/08/26/eastern-partnership-the-wests-final-assault-on-the-former-soviet-union

2) Georgia Online, November 9, 2009

3) Azeri Press Agency, November 10, 2009

4) Azeri Press Agency, November 12, 2009

5) Azeri Press Agency, November 17, 2009

6) Azeri Press Agency, November 16, 2009

7) Azertag, November 18, 2009

8) Azeri Press Agency, November 18, 2009

9) Azeri Press Agency, November 18, 2009

10) Azerbaijan Business Center, November 19, 2009

11) Azertag, November 20, 2009

12) Ibid

13) Ibid

14) Azeri Press Agency, November 18, 2009

15) Trend News Agency, November 18, 2009

16) Focus News Agency, November 11, 2009

17) Itar-Tass, November 12, 2009

18) Civil Georgia, November 20, 2009

19) Voice of Russia, November 20, 2009

20) Trend News Agency, November 20, 2009

21) Georgia Ministry of Defence, November 20, 2009

22) Rustavi2, November 19, 2009

23) Civil Georgia, November 18, 2009

24) Rustavi2, November 17, 2009

25) Azeri Press Agency, November 11, 2009

26) Russian Information Agency Novosti, November 11, 2009

27) Voice of Russia, November 10, 2009

28) Civil Georgia, November 14, 2009

29) Voice of Russia, November 9, 2009

30) Voice of Russia, November 13, 2009

31) Interfax-Ukraine, November 19, 2009

32) NATO, November 16, 2009

33) Reuters, November 16, 2009

34) Russian Information Agency Novosti, November 18, 2009

35) Polish Radio, November 16, 2009

36) Russian Information Agency Novosti, November 17, 2009

37) Ibid

38) Wall Street Journal, November 12, 2009

39) Reuters, November 18, 2009

40) Azertag, November 17, 2009

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De « Koude Oorlog » was nog geen verleden tijd, en Gorbatsjovs glasnost en perestrojka lagen nog niet op ieders lippen, of onze denkrichting had al onder impuls van Guillaume Faye resoluut gebroken met de dominante visie in het westen, van de ultraconservatieven tot de ultraliberalen en trotskisten, die de Sovjetunie voorstelde als vraatzuchtige wolf die likkebaardend klaarstond om zich op die arme liberale en democratische schaapjes te storten. Deze lasterlijke houding ten opzichte van de USSR had te maken met het feit dat zij, nolens volens, de erfgename van het eeuwige Rusland was, dat van de tsaren die de Mongolen en de Tataren uit Europa hadden verdreven. Tegenwoordig moeten we vaststellen dat diezelfde krachten zich opnieuw verenigen om de hernieuwingspolitiek van President Poetin aan de kaak te stellen. Ze geven zich daarbij in het media-universum zonder enige gêne over aan wat we voortaan « een cognitieve oorlog » - wij zouden gewagen van een « metapolitieke oorlog » - zullen noemen, teneinde een meerderheid van de burgers in alle landen van de wereld en bij alle mogelijke politieke strekkingen braafjes één of andere variant van het door de Amerikaanse desinformatie-industrie gepopulariseerde discours te doen aannemen. Het is de wil van deze cenakels om de wereld « te laten zien en vatten » volgens de prioriteiten van de hegemoniale politiek van Washington. Met andere woorden, het op de hele planeet doen aanvaarden van een politiek die 1) erop gericht is om alle « gevaarlijke » machten aan de kusten van Azië of Europa - dus in de zogezegde « rimlands » van de Angelsaksische geopolitiek - uit te schakelen en 2) de macht die heer en meester is in het Siberische « Land van het Midden », een heel uitgestrekt territorium tussen Europa, India en China, in te dammen en te verstikken.

De « Koude Oorlog » was nog geen verleden tijd, en Gorbatsjovs glasnost en perestrojka lagen nog niet op ieders lippen, of onze denkrichting had al onder impuls van Guillaume Faye resoluut gebroken met de dominante visie in het westen, van de ultraconservatieven tot de ultraliberalen en trotskisten, die de Sovjetunie voorstelde als vraatzuchtige wolf die likkebaardend klaarstond om zich op die arme liberale en democratische schaapjes te storten. Deze lasterlijke houding ten opzichte van de USSR had te maken met het feit dat zij, nolens volens, de erfgename van het eeuwige Rusland was, dat van de tsaren die de Mongolen en de Tataren uit Europa hadden verdreven. Tegenwoordig moeten we vaststellen dat diezelfde krachten zich opnieuw verenigen om de hernieuwingspolitiek van President Poetin aan de kaak te stellen. Ze geven zich daarbij in het media-universum zonder enige gêne over aan wat we voortaan « een cognitieve oorlog » - wij zouden gewagen van een « metapolitieke oorlog » - zullen noemen, teneinde een meerderheid van de burgers in alle landen van de wereld en bij alle mogelijke politieke strekkingen braafjes één of andere variant van het door de Amerikaanse desinformatie-industrie gepopulariseerde discours te doen aannemen. Het is de wil van deze cenakels om de wereld « te laten zien en vatten » volgens de prioriteiten van de hegemoniale politiek van Washington. Met andere woorden, het op de hele planeet doen aanvaarden van een politiek die 1) erop gericht is om alle « gevaarlijke » machten aan de kusten van Azië of Europa - dus in de zogezegde « rimlands » van de Angelsaksische geopolitiek - uit te schakelen en 2) de macht die heer en meester is in het Siberische « Land van het Midden », een heel uitgestrekt territorium tussen Europa, India en China, in te dammen en te verstikken.

Die Lobrede des Friedensnobelpreisträgers und US-Präsidenten Barak Obama auf Krieg und Besatzung im neokolonialsierten Irak anlässlich des amerikanischen Truppenabzuges demaskierte den „Hoffnungsträger“ vieler Gutmenschen als wohl verdienten Nachfolger von George Bush. Obamas Kriegsrede vor mehreren tausend US-Soldaten in Fort Bragg war na Zynismus nur sehr schwer zu überbieten. Der Truppenabzug der US-Besatzer aus dem Irak sei ein Ergebnis seiner Regierungspolitik, so Obama. In Warhrheit hat der Truppenabzug aber rein gar nichts mit der Politik der US-Administration unter Obama zu tun, sondern ist das Ergebnis des jahrelangen Widerstandes nationaler Irakis gegen das Besatzungsregime in Washington und der Unfähigkeit der US-Administration ein neues Stationierungsabkommen auszuhandeln. Die irakische Regierung, und überhaupt alle wichtigen politischen Kräfte im Irak, weigerten sich, Washingtons Forderung nach allgemeiner Immunität vor irakischen Gerichten für amerikanische Truppen nachzugeben.

Die Lobrede des Friedensnobelpreisträgers und US-Präsidenten Barak Obama auf Krieg und Besatzung im neokolonialsierten Irak anlässlich des amerikanischen Truppenabzuges demaskierte den „Hoffnungsträger“ vieler Gutmenschen als wohl verdienten Nachfolger von George Bush. Obamas Kriegsrede vor mehreren tausend US-Soldaten in Fort Bragg war na Zynismus nur sehr schwer zu überbieten. Der Truppenabzug der US-Besatzer aus dem Irak sei ein Ergebnis seiner Regierungspolitik, so Obama. In Warhrheit hat der Truppenabzug aber rein gar nichts mit der Politik der US-Administration unter Obama zu tun, sondern ist das Ergebnis des jahrelangen Widerstandes nationaler Irakis gegen das Besatzungsregime in Washington und der Unfähigkeit der US-Administration ein neues Stationierungsabkommen auszuhandeln. Die irakische Regierung, und überhaupt alle wichtigen politischen Kräfte im Irak, weigerten sich, Washingtons Forderung nach allgemeiner Immunität vor irakischen Gerichten für amerikanische Truppen nachzugeben.

Somare e O’Neill settimana scorsa si erano così ritrovati a capo di due gabinetti ed entrambi avevano nominato un proprio capo della polizia. In questa situazione, le tensioni nel paese erano salite alle stelle, con l’esercito e le forze di polizia chiamate a presidiare le strade della capitale, Port Moresby, per timore di possibili disordini. Nella serata del 12 dicembre, le inquietudini avevano raggiunto il culmine, quando la polizia fedele a Somare aveva impedito a O’Neill l’accesso al palazzo del Governatore Generale, Michael Ogio.

Somare e O’Neill settimana scorsa si erano così ritrovati a capo di due gabinetti ed entrambi avevano nominato un proprio capo della polizia. In questa situazione, le tensioni nel paese erano salite alle stelle, con l’esercito e le forze di polizia chiamate a presidiare le strade della capitale, Port Moresby, per timore di possibili disordini. Nella serata del 12 dicembre, le inquietudini avevano raggiunto il culmine, quando la polizia fedele a Somare aveva impedito a O’Neill l’accesso al palazzo del Governatore Generale, Michael Ogio. A risultare decisiva per la sorte di Michael Somare è stata in particolare la sua politica filo-cinese, che in questi ultimi anni ha complicato non poco i suoi rapporti con l’ex potenza coloniale, l’Australia. Grazie alle aperture di Somare verso Pechino, la Cina ricopre oggi un ruolo importante nel redditizio settore minerario della Papua Nuova Guinea. Uno dei progetti più ambiziosi assegnati ai cinesi è quello da 1,6 miliardi di dollari, che prevede lo sfruttamento della miniera Ramu, dove si estrae nickel e cobalto.

A risultare decisiva per la sorte di Michael Somare è stata in particolare la sua politica filo-cinese, che in questi ultimi anni ha complicato non poco i suoi rapporti con l’ex potenza coloniale, l’Australia. Grazie alle aperture di Somare verso Pechino, la Cina ricopre oggi un ruolo importante nel redditizio settore minerario della Papua Nuova Guinea. Uno dei progetti più ambiziosi assegnati ai cinesi è quello da 1,6 miliardi di dollari, che prevede lo sfruttamento della miniera Ramu, dove si estrae nickel e cobalto.