mardi, 13 février 2018

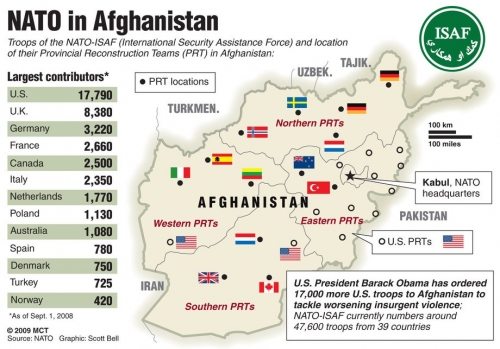

Rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine en Afghanistan

Rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine en Afghanistan

Début janvier, les forces américaines avait mené dans l'est de l'Afghanistan une frappe aérienne sur une milice progouvernementale afghane infiltrée par les islamistes affiliés aux Talibans, phénomène d'ailleurs courant. Treize combattants avaient été tués à cette occasion. (voir https://www.tdg.ch/monde/frappe-americaine-tirs-13-morts/...)

Dans la suite de cette opération, l'aviation américaine vient de lancer une série de frappes contre l'ETIM ( East Turkestan Islamic Movement) au nord est de l'Afghanistan, dans la province du Badakhshan près de la frontière avec la Chine et le Tajikistan. https://www.defense.gov/News/Article/Article/1435247/us-f...

Le prétexte en était que l'ETIM y entretenait des camps d'entrainement au profit des Talibans, et leur fournissait des militants. Mais il se trouve que l'ETIM est très proche des séparatistes musulmans chinois ouighours (uighurs) que Pékin combat depuis des années, sans grands succès d'ailleurs. Le bruit a couru que les Etats-Unis avaient agi à partir d'informations fournies pas la Chine

Interrogé à ce sujet, le représentant du ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré que la Chine était ouverte à toute coopération pragmatique avec les pays combattant le terrorisme et contribuant au maintien de la paix sur un pied d'égalité.

Le 6 février, lors d'une visite à Washington, peu commentée malgré son importance, le secrétaire d'Etat chinois Yanf Jiechi a rencontré Donald Trump. L'un et l'autre se sont félicités des bonnes perspectives de coopération entre les deux pays, dans de nombreux domaines notamment la lutte contre le terrorisme. http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/10/c_136964623.htm

Dans le même temps, le chargé d'affaires russe pour l'Afghanistan Zamir Kabulov avait assuré que Moscou considérait la lutte contre l'Etat islamique en Afghanistan comme une priorité, compte tenu des dangers que celui-ci représentait pour les Etats asiatiques de l'ex-URSS et la Russie elle-même. http://tass.com/politics/989170 . Les combattants islamiques étaient désormais selon lui 10.000 et leur nombre augmentait régulièrement. Précédemment, Kabulov avait accusé les Etats-Unis d'y transférer des combattants islamique d'Iraq et de Syrie, et de continuer à les approvisionner en armes, ceci avait-il laissé entendre pour renforcer la menace islamique aux frontières de la Russie.

La lutte contre le terrorisme afghan représentera-t-elle un terrain de rapprochement durable entre les Etats-Unis, la Chine et la Russie? On peut en douter. A supposer que l'Afghanistan soit définitivement purgée de tout terrorisme par une action commune entre ces trois grandes puissances, vu les potentialités stratégiques et économiques du pays, aucune de celle-ci ne renoncera à la perspective d'y exercer un protectorat de fait. Malgré son éloignement géographique, Washington pourra s'appuyer dans ce but sur son armée et les multiples bases militaires américaines de la région.

Sur l'ensemble du sujet, voir M.K. Bhadrakumar http://blogs.rediff.com/mkbhadrakumar/author/bhadrakumaranrediffmailcom/

11:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, actualité, chine, états-unis, otan, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 février 2018

Chypre : un lieu de tensions en Méditerranée orientale

Chypre : un lieu de tensions en Méditerranée orientale

Par

Ex: https://www.diploweb.com

Docteur en histoire, professeur agrégé de l’Université, Patrice Gourdin enseigne à l’École de l’Air. Il intervient également à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Membre du Conseil scientifique du Centre géopolitique.

Alors que nous assistons à la mise en scène des « Jeux de la Paix » entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, l’Union européenne compte depuis 2004 un pays membre – Chypre - occupé en partie par un pays supposé candidat depuis 2005 – la Turquie. Patrice Gourdin offre ici une analyse géopolitique de ce lieu de tensions en mer Méditerranée. Un texte de référence sur une question souvent méconnue.

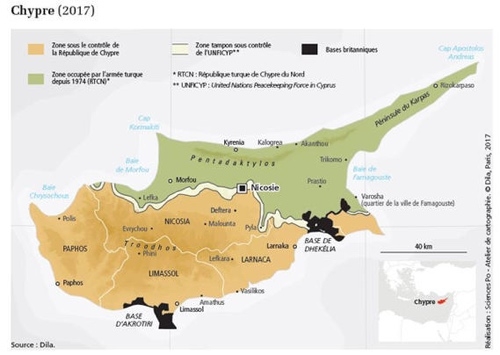

FIN janvier 2018, à Lefkosia (nom turc de Nicosie), à l’instigation du président turc Recep Tayyip Erdogan, des nationalistes ont attaqué le journal Afrika qui avait critiqué l’offensive contre les Kurdes de Syrie (opération Rameau d’olivier) et établi un parallèle avec l’intervention à Chypre en 1974. Cette violence illustre les rivalités qui affligent l’île. Sur le territoire de Chypre, la répartition du pouvoir est complexe : au nord, la République turque de Chypre du Nord-RTCN, une zone peuplée de Chypriotes turcs, occupée par l’armée turque depuis 1974 ; au sud, un espace contrôlé par la République de Chypre, où le pouvoir est exercé par des Chypriotes grecs. Issues d’un conflit, ces deux entités sont séparées par une zone tampon où se trouve stationnée depuis 1974 une force d’interposition de l’ONU, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Ajoutons qu’après l’indépendance de Chypre en 1960, la Grande-Bretagne a conservé deux bases militaires (Dhekelia, Akrotiri), sur la côte sud. La proximité de cet espace insulaire avec le Proche-Orient contribue à expliquer cet état de fait. Le poids de l’histoire est considérable et plusieurs acteurs extérieurs ont influé ou continuent d’influer sur l’évolution de l’île.

-

- Carte de Chypre en 2017.

- Source de cette carte de Chypre en 2017 : Mathieu Petithomme « Chypre : l’impasse des pourparlers de réunification », Questions internationales n°87 - septembre-octobre 2017, La documentation Française.

I. Un carrefour insulaire

L’île de Chypre se situe en Méditerranée orientale, très près des côtes de Turquie, de Syrie, du Liban, d’Israël et d’Égypte. Cela la place au contact direct d’une zone particulièrement instable : le Proche-Orient. La tumultueuse histoire de cette région pesa constamment sur les Chypriotes. L’île connut différents centres de pouvoir, aujourd’hui disparus ou délaissés. En 1192, la maison des Lusignan prit la direction du royaume et en fixa la capitale à Nicosie. La ville se trouvait idéalement située : sur la rivière Pedieos, pour l’approvisionnement en eau ; au cœur de l’île, donc équidistante des différentes régions ; dans la plaine de la Mésorée, principale zone agricole, pour l’alimentation des citadins. Nicosie est l’épicentre de tous les événements importants qui marquèrent l’évolution de l’île depuis près d’un millénaire. Moins connu que celui qui traversait Berlin entre 1961 et 1989, un mur de séparation matérialise, au cœur de la capitale, la coupure du pays en deux. La division politique de l’île, la zone tampon instituée en 1964 à Nicosie puis généralisée en 1974 et l’emprise des bases britanniques (Dhekelia, Akrotiri) fragmentent le territoire de Chypre. La découverte récente d’hydrocarbures offshore suscite des tensions autour de la délimitation des zones économiques exclusives des États riverains.

Chypre est peu étendue : 9 251 km², ce qui la place derrière la Sicile, la Sardaigne ou la Crète, à peu près à égalité avec la Corse. Ce territoire est marqué par les caractéristiques de l’insularité, plus ou moins pesantes selon les périodes de son histoire : un relatif isolement, des particularismes, une économie en partie dépendante de l’extérieur, des difficultés à maîtriser son sort.

Plus arrosé que la chaîne de Kyrenia, le massif du Troodos est le château d’eau de l’île, source de plusieurs fleuves ou rivières (notamment le Pedieos) qui viennent irriguer la plaine fertile de la Mésorée. Mais la sécheresse du climat méditerranéen est particulièrement marquée, ce qui pose depuis toujours le problème des disponibilités en eau. L’existence des habitants, ainsi que le développement des aptitudes agricoles et des activités touristiques, dépendent de la plus ou moins grande capacité à mettre en place et à entretenir des systèmes hydrauliques efficaces. L’agriculture, autrefois prospère et source importante de richesse, occupe aujourd’hui une place modeste dans la vie économique (2,3 % du PIB de la République de Chypre). Les troubles dans l’île tout au long du XXe siècle ont entravé la modernisation de l’agriculture de la Mésorée, la grande plaine centrale. La coupure de l’île a ruiné les exploitations dans la partie nord. Depuis plus de quarante ans, les habitants attendent la mise en œuvre du programme d’aménagement promis par Ankara pour améliorer l’agriculture de la zone turque.

Chypre occupant une position de carrefour, son insularité ne l’empêcha pas de profiter très précocement de la révolution néolithique. Elle fut ensuite incorporée à toutes les grandes constructions politiques proche-orientales de l’Antiquité, tout en préservant une plus ou moins grande autonomie jusqu’à la domination macédonienne. Elle choisit l’hellénisme dès la période achéménide et appartint au vaste empire d’Alexandre, puis le diadoque Ptolémée en prit le contrôle. Après les conquêtes de Pompée en Orient, Chypre intégra l’Empire romain. Lors du partage du IVe siècle, elle échut à l’Empire romain d’Orient. Durant tout le Moyen-Âge, Chypre fut une plate-forme importante des échanges commerciaux et des affrontements entre l’Orient musulman et les puissances chrétiennes. Elle tomba aux mains de l’Empire ottoman, sous lequel son économie périclita et la population chrétienne souffrit. Elle appartint à l’empire colonial britannique de 1878 à 1960. Pour Londres elle eut une valeur stratégique variable : brièvement importante pour contrer l’avancée russe en Méditerranée à la fin du XIXe siècle, cruciale pendant la Première Guerre mondiale pour affronter l’Empire ottoman, considérable depuis la Seconde Guerre mondiale pour peser sur l’évolution du Proche-Orient. Aujourd’hui, la République de Chypre argue de cette situation de carrefour pour encourager l’implantation d’entreprises étrangères. Elle valorise le très riche patrimoine culturel accumulé au fil de ces différentes époques pour attirer les touristes étrangers.

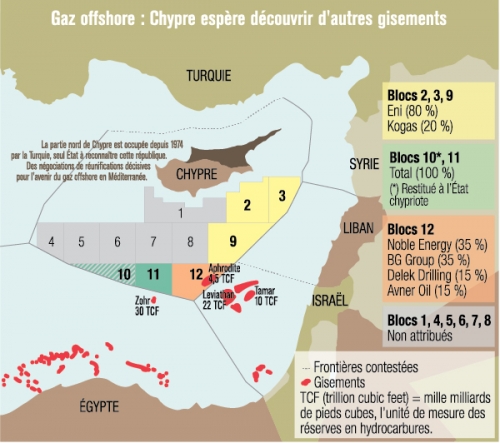

Dans l’Antiquité, Chypre fut le principal fournisseur de cuivre du bassin méditerranéen. Cette ressource généra une importante activité métallurgique aujourd’hui pratiquement disparue. Les exportations de matière première et de produits finis contribuaient largement à la prospérité de l’île. Temps révolus : les gisements sont épuisés et une seule mine reste en activité, celle de Skouriotissa. Les habitants tentent désormais de faire des sites d’extraction une attraction touristique. Le sous-sol ne recèle aucune autre ressource notable. Cela a contribué à l’absence d’activité industrielle significative jusqu’à nos jours (10,6% du PIB de la République de Chypre). Découvert à partir de 2009 dans la région maritime comprise entre l’Égypte et la Turquie, le « bassin du Levant » recèlerait, selon les estimations de l’US Geological Survey, 3 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Des experts comparent ce gisement à celui de la Mer du Nord. En 2011, d’importantes réserves ont été localisées au large de la côte sud de l’île. La République de Chypre entend bien s’appuyer sur ce pactole pour améliorer sa situation économique. Mais la mise en exploitation du gisement Aphrodite se heurte au problème des investissements et aux revendications de la Turquie.

L’île participa de tout temps aux échanges maritimes en Méditerranée, mais la valorisation de cet atout est limitée par les sanctions que la Turquie a prises à l’encontre des navires battant pavillon chypriote ou ayant fait escale dans un port de la République de Chypre. Toutefois, cette dernière, à l’instar de la Grèce, tire parti de sa longue tradition navale pour offrir un pavillon de complaisance (2% de flotte mondiale, soit1 053 navires totalisant une capacité de 33 Mt de port en lourd) qui contribue pour 5% au PIB du pays. Ceci, joint à une politique fiscale “attractive“ et à un système bancaire peu regardant, vaut à la République de Chypre une réputation douteuse et la présence de personnages ou d’entreprises pas toujours recommandables. Cette particularité remonte à la guerre civile libanaise (1975-1990), qui provoqua le transfert des activités bancaires de Beyrouth vers Nicosie. La fin de la Guerre froide a entraîné l’afflux des fortunes russes (notamment à Limassol où l’on décompte 30 000 résidents russes). Cela a contribué à amplifier les activités des banques chypriotes. Les difficultés de ces dernières sont à l’origine de la très grave crise financière qu’a connue le pays en 2008-2013. Le pays dut faire appel à l’Union européenne qui le plaça sous surveillance et lui imposa des réformes. La crise est officiellement terminée depuis 2016. La disponibilité d’importantes quantités de capitaux explique que la construction immobilière ait connu un essor important. Les investissements s’orientent également vers le tourisme (favorisé par le climat, l’omniprésence de la mer et le capital culturel) qui est devenu le secteur le plus important de l’économie chypriote (15% du PIB de la République de Chypre, qui reçoit 3 millions de visiteurs par an). De son côté, la RTCN tente de devenir un “casino flottant“ pour les ressortissants du Proche-Orient mais cela ne suffit pas pour lui éviter de stagner dans le marasme économique.

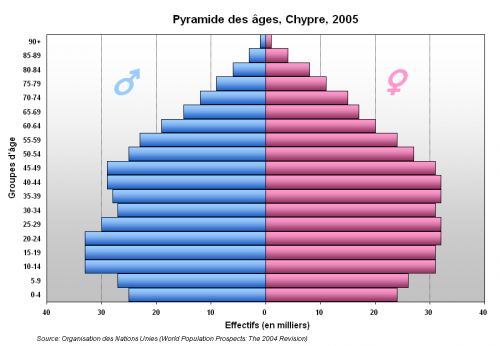

La population de Chypre est faible : 1 116 500 habitants. Les habitants sont inégalement répartis dans l’espace. Si les faibles densités s’expliquent en partie par les conditions naturelles (relief inhospitalier, notamment le massif du Troodos), le dépeuplement du Nord résulte de l’expulsion des Chypriotes grecs lors de l’invasion turque en 1974. L’implantation de colons turcs venus d’Anatolie est loin d’avoir compensé cette perte. Les statistiques démographiques, fragmentaires, portent avant tout sur la République de Chypre. La population affiche un vieillissement marqué : 15,16 % de la population ont moins de quinze ans, 29,4 % ont moins de 25 ans, 11,8 % ont 65 ans ou plus. Avec 1,47 enfants par femme, le remplacement des générations n’est plus assuré. Comme partout où il se produit, ce phénomène obère l’avenir.

Dans la partie turque, le niveau de vie serait trois fois plus bas que dans la partie grecque.

Avec un indice de développement humain élevé (0,856), la République de Chypre se situe au 33e rang mondial (au niveau de Malte ou de la Pologne, légèrement en-dessous de la Grèce et largement au-dessus de la Turquie). Les dépenses d’éducation atteignent 6,4 % du PIB et le taux d’alphabétisation de la population dépasse 99 %. Cela garantit une main-d’œuvre qualifiée, mais n’empêche pas le chômage (10% de la population active de la République de Chypre) car l’activité économique est insuffisante (la crise économique a provoqué le départ de 25 000 personnes). Les dépenses de santé représentent 7,4 % du PIB et l’espérance de vie est assez élevée : 81,6 ans pour les femmes, 75,8 ans pour les hommes. Un niveau comparable à celui de la Pologne ou des États baltes. La Turquie affiche des performances bien inférieures. D’ailleurs, selon les estimations, dans la partie turque, le niveau de vie serait trois fois plus bas que dans la partie grecque.

La population de Chypre est hétérogène. La délimitation du périmètre d’attribution de la nationalité chypriote (question des colons turcs) dans la perspective d’une réunification constitue l’un des points débattus dans les négociations. Le nombre est un facteur important pour la répartition du pouvoir et des ressources dans la perspective qui semble la plus adaptée au cas chypriote : la mise en place d’un État fédéral associant deux entités fondées sur l’appartenance communautaire. Par conséquent, les chiffres qui circulent sont sujets à caution. En l’absence de recensement contemporain fiable, les extrapolations se basent sur celui de 1954. À cette date, les Chypriotes grecs représentaient 80,2 % de la population et les Chypriotes turcs 17,9 %. Avant la partition, les Chypriotes grecs étaient présents sur l’ensemble de l’île et les Chypriotes turcs étaient disséminés un peu partout (mais regroupés dans 45 enclaves depuis 1964). En 1974, les transferts forcés de population ont vidé la partie nord de ses habitants grecs et la partie sud de ses habitants turcs. Après une décennie de ségrégation spatiale, il s’est produit un processus d’épuration ethnique.

Les deux parties de l’île ont des institutions politiques distinctes. Elles jouissent d’un régime démocratique, mais la partie nord subit depuis 1974 les avatars de l’autoritarisme caractéristique des pouvoirs turcs successifs. Des élections pluralistes sont régulièrement organisées dans les deux entités. De part et d’autre, dans les campagnes électorales, la question de la réunification occupe une large place. Au sein des deux communautés, une majorité semble favorable à celle-ci, mais la plupart des habitants de l’île ne souhaitent pas la réaliser à n’importe quel prix. La communauté turque tient à limiter les restitutions et/ou les indemnisations de biens grecs expropriés en 1974. La communauté grecque rechigne à l’octroi de la citoyenneté chypriote aux colons venus d’Anatolie. En conséquence, les négociations entre les deux parties n’ont, jusqu’à ce jour, jamais abouti et les divers plans proposés par la communauté internationale ont été rejetés.

Il s’avère d’autant plus difficile de trouver une solution que la culture insulaire mêle originalité et diversité.

II. Une population clivée

Chypre eut une grande importance dans l’histoire du christianisme. Elle fut l’une des étapes du premier voyage de conversion entrepris par Paul de Tarse. La première église fut fondée à Salamine et Barnabé (cousin de Marc l’Évangéliste et l’un des soixante-douze disciples du Christ) en fut le premier évêque. Selon la tradition chrétienne, après sa résurrection, pour fuir les persécutions, Lazare se rendit à Chypre où il prit une part active à l’évangélisation. Il devint le premier évêque de la ville de Kition, renommée après sa mort Larnaca (du grec larnax : le tombeau). Le christianisme chypriote, base de l’identité de la communauté grecque, s’inscrit dans la tradition orientale, confortée par plusieurs siècles d’appartenance à l’Empire byzantin. Depuis 431(concile d’Éphèse), l’Église de Chypre est autocéphale : elle jouit d’une indépendance totale, sur le plan juridique comme sur le plan spirituel. Son rayonnement, limité par l’insularité, ne lui permit pas d’être érigée au rang de patriarcat. Il s’agit d’un archevêché, dont le titulaire détient l’autorité suprême, source d’un prestige et d’une autorité qui perdurèrent jusqu’à la mort de Mgr Makarios (1977).

Chypre se trouve sur la ligne de contact entre le christianisme et l’islam. Sa situation stratégique en Méditerranée orientale en fit une place disputée entre l’Empire musulman et l’Empire byzantin. En 649, elle passa sous le contrôle du Califat, qui la conserva jusqu’en 965, date à laquelle Nicéphore II Phocas mit fin à trois siècles de suprématie maritime arabe et restaura la souveraineté byzantine sur l’île. Point d’appui essentiel des royaumes latins d’Orient, Chypre passa sous le contrôle de la famille des Lusignan en 1192 (évincés par les Vénitiens en 1489). Dès 1196, l’Église latine s’imposa. Elle implanta un archevêché à Nicosie et édifia des lieux de culte de style gothique dont certains vestiges subsistent, contribuant à l’originalité du paysage. Les deux Églises coexistèrent plus ou moins difficilement jusqu’à la conquête turque, en 1570. Chypre devint alors une province de l’Empire ottoman. Quatre ans plus tard, l’Église orthodoxe fut rétablie dans ses droits, tandis que l’Église latine était supprimée et que ses édifices cultuels étaient transformés en mosquée ou désaffectés.

Sous la domination turque, l’archevêque orthodoxe était le chef religieux des Chypriotes grecs, et, avec le titre d’ethnarque, leur représentant politique.

L’islamisation de l’île se fit donc en deux temps : du VIIe au Xe siècle sous les dynasties Abbasside puis Omeyyade ; entre 1570 et 1878 dans le cadre de l’Empire ottoman. Il en résulte la présence d’une importante minorité musulmane, ainsi qu’une forte empreinte architecturale. Umm Ahram, la nourrice de Mahomet, participa à la conquête de l’île et mourut au bord du lac salé qui se trouve près de Larnaca. Elle y fut enterrée en martyre, et un complexe religieux y fut édifié. Il s’agit désormais d’un des plus importants lieux saints de l’islam. Sa localisation dans la partie grecque de l’île limite les possibilités de pèlerinage pour les Chypriotes turcs.

Sous la domination turque, l’archevêque orthodoxe était le chef religieux des Chypriotes grecs, et, avec le titre d’ethnarque, leur représentant politique. Par la combinaison de la jalousie de la communauté musulmane et de la dégradation de l’administration, la situation des Chypriotes orthodoxes se détériora aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les exactions fiscales étaient monnaie courante, les famines se répétaient, engendrant des révoltes sévèrement réprimées et nombre de chrétiens émigrèrent vers la Crète, le Péloponnèse, Corfou, et même Venise. Au XIXe siècle, la population grecque de l’île, était instruite et ses élites suivaient les péripéties du mouvement des nationalités en Europe. Une partie de ses membres communiait dans la « Grande Idée » de se libérer du joug ottoman et de restaurer l’Empire byzantin. Par conséquent, le déclenchement de la guerre d’indépendance grecque provoqua, en 1821, une répression préventive de la part des autorités ottomanes, ainsi que l’abrogation des pouvoirs de l’Église. Le 9 juillet 1821, les principaux notables grecs — parmi lesquels l’archevêque, Cyprien — furent exécutés. Dès lors, animée d’un sentiment antiturc, une partie des Chypriotes revendiqua l’ enosis , le rattachement à la future Grèce libérée. L’île était désormais impliquée dans les rivalités qui tissaient la Question d’Orient. En 1832, lorsque l’Empire ottoman dut accepter l’indépendance de la Grèce par le traité de Constantinople (signé avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie), Chypre en était exclue, malgré le panhellénisme affiché par une partie de sa population. Compensation partielle, la politique de réformes (Tanzimat) entreprise à partir de 1839 par le sultan Abdülmecid Ier marqua le début d’une amélioration dans l’administration de l’île.

La poussée russe en direction de la Méditerranée orientale et l’ouverture du canal de Suez (1869) amenèrent la Grande-Bretagne à s’intéresser à la position stratégique de Chypre. Après avoir limité les ambitions de Moscou en soutenant l’Empire ottoman (congrès de Berlin, 1878), la Grande-Bretagne conclut une alliance défensive avec Istanbul, qui lui confia l’administration de Chypre (Conventions des 4 juin, 1er juillet et 1er août 1878). L’anglais supplanta alors le français comme langue des élites. Mais la modernisation ne fut pas à la hauteur des espérances. En effet, dès 1882, les Britanniques disposèrent du port d’Alexandrie pour sécuriser le trafic maritime de la route des Indes via le canal de Suez et surveiller tout mouvement éventuel de la flotte russe. Chypre perdait son importance stratégique et les investissements déclinèrent rapidement. Déçus, en 1889, les Chypriotes grecs demandèrent officiellement leur indépendance et leur rattachement à la Grèce. Londres leur opposa le premier d’une longue série de refus.

La poussée russe en direction de la Méditerranée orientale et l’ouverture du canal de Suez (1869) amenèrent la Grande-Bretagne à s’intéresser à la position stratégique de Chypre. Après avoir limité les ambitions de Moscou en soutenant l’Empire ottoman (congrès de Berlin, 1878), la Grande-Bretagne conclut une alliance défensive avec Istanbul, qui lui confia l’administration de Chypre (Conventions des 4 juin, 1er juillet et 1er août 1878). L’anglais supplanta alors le français comme langue des élites. Mais la modernisation ne fut pas à la hauteur des espérances. En effet, dès 1882, les Britanniques disposèrent du port d’Alexandrie pour sécuriser le trafic maritime de la route des Indes via le canal de Suez et surveiller tout mouvement éventuel de la flotte russe. Chypre perdait son importance stratégique et les investissements déclinèrent rapidement. Déçus, en 1889, les Chypriotes grecs demandèrent officiellement leur indépendance et leur rattachement à la Grèce. Londres leur opposa le premier d’une longue série de refus.

L’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés des Puissances centrales (Allemagne, Autriche-Hongrie) provoqua l’abrogation des Conventions de 1878 et l’annexion de Chypre par la Grande-Bretagne (5 novembre 1914). La présence de troupes alliées à Salonique et en Égypte réactiva l’importance stratégique de Chypre et offrit à l’économie de l’île d’importants débouchés. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Chypriotes grecs renouvelèrent sans succès leur demande de rattachement à la Grèce, tandis que la Turquie renonçait “définitivement“ à Chypre (1920 : traité de Sèvres ; 1923 : traité de Lausanne). Or, les guerres gréco-turques de 1919-1920 et l’épuration ethnique croisée qui en résulta avaient accru les passions identitaires. La revendication d’enosis en fut exacerbée, tandis que Londres maintenait son intransigeance : en 1925, l’île devint officiellement colonie britannique. Le 21 octobre 1931, une manifestation en faveur de l’enosis tourna à l’émeute et le palais du gouverneur britannique fut incendié. Les troubles persistèrent jusqu’en 1939.

L’invasion de la Grèce par les puissances de l’Axe (28 octobre 1940 - 28 avril 1941) poussa des Chypriotes à s’engager dans l’armée britannique. Chypre redevint une base militaire essentielle après le débarquement de Rommel en Afrique du Nord, en février 1941, et la conquête de la Crète par les Allemands, en mai 1941. Londres autorisa une relative libéralisation de la vie politique sur l’île mais, en 1945, une nouvelle demande de rattachement à la Grèce fut rejetée. La Grande-Bretagne tenta de juguler le mécontentement par l’octroi d’un statut d’autonomie. Londres nourrissait de vives inquiétudes : alors que le contexte de Guerre froide avait entraîné une sanglante guerre civile en Grèce (1946-1949), le parti communiste chypriote (AKEL) avait connu un essor important depuis la Seconde Guerre mondiale. L’appréhension était partagée, comme en attesta la condamnation du communisme par l’archevêque de Nicosie. Mais ce dernier n’abandonnait pas pour autant la cause panhellénique. En janvier 1950, il organisa un référendum officieux sur l’enosis. 96 % des votants exprimèrent leur volonté de rattachement à la Grèce. Les autorités britanniques dénoncèrent l’illégalité de la consultation et refusèrent de la prendre en considération. Avec l’élection de Monseigneur Makarios III à sa tête, en octobre 1950, l’Église autocéphale chypriote intensifia le combat panhellénique. Le nouvel archevêque tenta de saisir l’ONU de la question de Chypre, mais la Grande-Bretagne s’y refusait et le gouvernement grec ne pouvait contrarier cette dernière car il en dépendait. Après l’évacuation de la zone du canal de Suez exigée en 1954 par le colonel Nasser, Londres eut un motif supplémentaire de conserver ce territoire : le quartier général britannique pour le Moyen-Orient devait y être transféré. Elle annonça un nouveau statut d’autonomie mais renouvela son refus d’aller au-delà. À l’automne 1954, la Grèce put enfin faire inscrire la question chypriote à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies. Les Britanniques, afin de dévier le problème sur le terrain de la rivalité gréco-turque et de se poser en arbitres, impliquèrent la Grèce et la Turquie dans les négociations. La manœuvre réussit à la perfection et aucune solution ne fut trouvée : alors que la première réclamait l’autodétermination, la seconde la refusa.

Georges Grivas, un général grec vétéran des deux guerres mondiales, créa, en 1954, l’Organisation nationale des combattants chypriotes (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston-EOKA). Le 1er avril 1955, avec l’accord de Mgr Makarios, il déclencha la lutte armée pour l’indépendance et l’enosis. Convaincus que Mgr Makarios instrumentalisait l’EOKA, les Britanniques l’exilèrent aux Seychelles (9 mars 1956). Cela déclencha des protestations internationales et Grivas intensifia les opérations, ce qui aggrava la répression. La violence atteignit son paroxysme et le gouvernement britannique se résigna à l’autodétermination. L’intervention à Suez, en novembre 1956, démontra tout à la fois l’utilité d’une base stratégique en Méditerranée orientale et la nécessité d’être en bonne intelligence avec la population sur le territoire de laquelle elle était implantée. Les pourparlers reprirent au printemps 1957, après la libération de Mgr Makarios. Sous la pression américaine, la Grèce et Mgr Makarios renoncèrent à l’ enosis , tandis que les Turcs abandonnaient leur projet de partition. L’EOKA cessa ses opérations en 1959.

Georges Grivas, un général grec vétéran des deux guerres mondiales, créa, en 1954, l’Organisation nationale des combattants chypriotes (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston-EOKA). Le 1er avril 1955, avec l’accord de Mgr Makarios, il déclencha la lutte armée pour l’indépendance et l’enosis. Convaincus que Mgr Makarios instrumentalisait l’EOKA, les Britanniques l’exilèrent aux Seychelles (9 mars 1956). Cela déclencha des protestations internationales et Grivas intensifia les opérations, ce qui aggrava la répression. La violence atteignit son paroxysme et le gouvernement britannique se résigna à l’autodétermination. L’intervention à Suez, en novembre 1956, démontra tout à la fois l’utilité d’une base stratégique en Méditerranée orientale et la nécessité d’être en bonne intelligence avec la population sur le territoire de laquelle elle était implantée. Les pourparlers reprirent au printemps 1957, après la libération de Mgr Makarios. Sous la pression américaine, la Grèce et Mgr Makarios renoncèrent à l’ enosis , tandis que les Turcs abandonnaient leur projet de partition. L’EOKA cessa ses opérations en 1959.

Le 16 août 1960, l’île devint indépendante, avec une Constitution prévoyant un partage du pouvoir entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Sur le terrain, les deux communautés restaient imbriquées et avaient vécu en bonne intelligence jusqu’aux clivages intercommunautaires qui apparurent en 1956 et produisirent les premiers incidents sanglants en 1958. Afin de se protéger des violences perpétrées par l’EOKA, des Chypriotes turcs, autour de Rauf Denktash, fondèrent alors l’Organisation turque de résistance (Türk Mukavemet Teskilati-TMT) et prônèrent la partition. La multiplication des divergences rendit l’île ingouvernable. En 1962, pour sortir de la paralysie, Mgr Makarios tenta de modifier la Constitution. Mais les Chypriotes turcs, craignant de voir leurs droits réduits, s’y refusèrent. Les affrontements entre les deux communautés s’exacerbèrent en 1963 (Noël sanglante) et dès 1964, l’île faisait l’objet d’une partition de fait : 100 000 Chypriotes turcs étaient regroupés dans 45 enclaves dispersées sur l’ensemble de l’île. S’ouvrit alors une décennie de crise, qui culmina le 15 juillet 1974 avec la tentative de coup d’État de la dictature militaire grecque (appuyée sur l’EOKA-B créée par Grivas en 1971 pour relancer l’enosis) contre Mgr Makarios. Les colonels essayaient d’enrayer la contestation populaire en Grèce par l’accomplissement de l’enosis. Cette manœuvre tourna à la confusion de ses auteurs : les Turcs débarquèrent dans le nord de l’île le 20 juillet 1974. À l’issue d’un mois de combats, auxquels participèrent activement les membres du TMT, Ankara contrôlait le tiers nord de l’île, ce qui provoqua un exode massif de populations (200 000 Chypriotes grecs chassés au sud ; 42 000 Chypriotes turcs chassés au nord) et la mise en place de deux entités politiques : la République de Chypre et la RTCN.

Les oppositions entre insulaires ne se réduisent pas au clivage entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Chaque communauté connaît de vifs débats internes illustrés par les récentes élections : législatives du 7 janvier 2018 dans la partie turque, présidentielles des 28 janvier et 4 février 2018 dans la partie grecque. Si la question de la réunification nourrit largement les débats, les problèmes socio-économiques prennent de plus en plus d’importance. Notamment dans la partie grecque, où le président sortant (Nicos Anastasiades) vient d’être réélu non seulement sur la promesse de reprendre les négociations, mais aussi sur l’engagement de relancer l’économie (et l’emploi) et de créer un fonds dédié au remboursement d’une partie de l’épargne saisie lors de la crise bancaire de 2013. Le débat n’est pas absent de la partie turque : parti historique de la communauté, fondé en 1975 par Rauf Denktash, le Parti de l’unité nationale (conservateur nationaliste) n’a pas atteint la majorité absolue, une partie des électeurs lui reprochant tout à la fois d’être corrompu, d’abuser du pouvoir (qu’il a exercé pendant plus de 30 ans depuis 1975) et d’être trop étroitement soumis à Ankara. Bien qu’émiettée, l’opposition est parvenue à créer une coalition réformatrice modérée majoritaire. L’opinion est également divisée sur la politique du président Erdogan : des Chypriotes turcs de souche rejettent l’implantation de colons venus de Turquie (ils seraient majoritaires en RTCN), critiquent l’intransigeance d’Ankara dans les négociations sur la réunification, s’opposent à l’islamisation (ouverture d’écoles religieuses, construction de mosquées) et à ce qu’ils considèrent comme une politique extérieure expansionniste.

En dépit de l’indépendance acquise en 1960, le sort des Chypriotes ne dépend pas des Chypriotes seuls.

III. Une île très convoitée

Peut-être instruit par une histoire et une actualité marquées par de multiples rivalités qui ensanglantèrent l’île, Mgr Makarios fut un adepte du non-alignement. Ce positionnement, qui indisposa les États-Unis, même s’il n’empêcha pas le maintien des bases militaires britanniques, prit fin en 2004 avec l’intégration au sein de l’Union européenne (comme pour Malte).

Marquée par la culture hellénique depuis l’Antiquité, Chypre entretient des relations anciennes et complexes avec la Grèce. Elle se trouva de ce fait influencée par la tentative de regroupement de toute les populations grecques par Athènes depuis le XIXe siècle. Elle demeure une composante du nationalisme grec. Elle est également concernée par la rivalité entre les Grecs et les Turcs, dont les tragiques péripéties ont donné, au fil des siècles, naissance à une tradition d’affrontement entre la Grèce et la Turquie. Depuis les années 1950, les États-Unis, soucieux de la sécurité du flanc sud de l’Alliance atlantique, tentent de tempérer cet antagonisme. La Grèce contrôle pratiquement toutes les îles de la mer Égée et du Dodécanèse. La possession de Chypre renforcerait sa capacité à bloquer l’ensemble des ports turcs de Méditerranée. Sans oublier que la présence éventuelle de gisements sous-marins d’hydrocarbures aiguise les appétits et les tensions. En proie à de graves difficultés internes, Athènes ne dispose pas des moyens d’une politique extérieure active, notamment vis-à-vis d’Ankara.

Incluse dans l’Empire ottoman pendant trois siècles, Chypre demeure liée à la Turquie. Celle-ci s’est notamment érigée en protectrice de la minorité chypriote turque, instrumentalisée lors de l’intervention militaire de l’été 1974. Depuis cette date, la Turquie maintient 40 000 soldats sur place (contrairement à la Grèce, qui n’en a aucun) et implante des colons venus d’Anatolie (environ 100 000, semble-t-il). Elle est le seul État à reconnaître officiellement la RTCN. Cette dernière lui sert de gage pour d’éventuelles négociations avec la Grèce et contribue à sécuriser ses ports sur la côte méditerranéenne. Ce dernier aspect gagne en importance avec la montée en puissance de la Turquie comme carrefour d’exportation des hydrocarbures entre la Russie, le Caucase, l’Asie centrale, l’Iran et l’Union européenne. La candidature à l’intégration dans cette dernière, incitait Ankara à une relative modération. Mais, depuis 2010, la Turquie prend ses distances vis-à-vis de l’Occident, s’engage dans une politique de puissance régionale assise sur son essor économique et les tensions remontent avec la République de Chypre, notamment au sujet de la zone économique exclusive maritime dans laquelle se trouvent les gisements gaziers. L’évolution du pays, sous la direction de M. Erdogan, vers un nationalisme plus marqué et appuyé sur l’islam, influe sur le destin de Chypre. D’une part, à l’image des Turcs, les habitants de la RTCN sont divisés au sujet de cette politique. D’autre part, le durcissement d’Ankara affaiblit les chances d’aboutir à une solution négociée, d’autant que la Turquie entre en période pré-électorale (élections législatives et présidentielles en novembre 2019), moment propice aux surenchères.

La Grande-Bretagne, puissance coloniale, domina Chypre de 1878 à 1959. Elle a conservé deux importantes implantations militaires avec accès à la mer : l’une près de Larnaca, à Dekhelia, l’autre à Akrotiri, où se trouve l’unique base de la Royal Air Force en Méditerranée. Celle-ci joue un rôle essentiel pour participer aux opérations dans la région : en Irak (2003-2008) et contre Daech (depuis 2014).

La fin de la Guerre froide n’a pas diminué l’intérêt stratégique du flanc sud de l’OTAN aux yeux des États-Unis, traditionnellement en retrait sur le dossier chypriote pour préserver l’unité de l’Alliance atlantique. Afin de garantir un environnement de sécurité en Méditerranée orientale, ils souhaitent une coopération entre Chypre, la Turquie, la Grèce et Israël. Le règlement de la question chypriote en constitue l’un des préalables. Mais Washington n’a pas réussi à instaurer le climat de confiance nécessaire à la résolution du différend. Les tensions croissantes avec la Turquie depuis le début des années 2010 ne laissent augurer aucun progrès et la Russie ne peut que chercher à les entretenir.

Depuis les années 1990, la présence russe s’accroît. Les nouveaux riches de l’ère post-soviétique apprécient la combinaison de la culture orthodoxe, d’une villégiature agréable, d’un environnement fiscal avantageux et de l’acquisition aisée de la nationalité grâce aux Golden Passports généreusement distribués depuis 2013 en échange du placement de leurs fortunes dans les banques locales. L’influente communauté juive d’origine russe installée en Israël entretient des relations d’affaires avec ces ex-compatriotes. Inévitablement, les facilités offertes n’ont pas échappé aux mafias russes. L’accession de Vladimir Poutine au pouvoir alors que les capacités de la Russie s’amélioraient a remis la politique de puissance à l’ordre du jour. Le retour au Proche-Orient s’intègre dans ce projet et la République de Chypre peut contribuer à sa réalisation. Signe du rapprochement entre les deux États, en 1997, la Russie a commencé à vendre des armes à Nicosie, notamment des missiles en vue de contrer une éventuelle intervention turque. Depuis 2013, Moscou bénéficie de facilités portuaires pour sa marine de guerre. Comme le renforcement de l’implantation de son armée en Syrie, elles appuient la réaffirmation de sa puissance. Mais la coopération entre Moscou et Ankara au Proche-Orient, si elle s’avérait durable, pourrait remettre en cause cette politique.

Depuis les années 1990, la présence russe s’accroît. Les nouveaux riches de l’ère post-soviétique apprécient la combinaison de la culture orthodoxe, d’une villégiature agréable, d’un environnement fiscal avantageux et de l’acquisition aisée de la nationalité grâce aux Golden Passports généreusement distribués depuis 2013 en échange du placement de leurs fortunes dans les banques locales. L’influente communauté juive d’origine russe installée en Israël entretient des relations d’affaires avec ces ex-compatriotes. Inévitablement, les facilités offertes n’ont pas échappé aux mafias russes. L’accession de Vladimir Poutine au pouvoir alors que les capacités de la Russie s’amélioraient a remis la politique de puissance à l’ordre du jour. Le retour au Proche-Orient s’intègre dans ce projet et la République de Chypre peut contribuer à sa réalisation. Signe du rapprochement entre les deux États, en 1997, la Russie a commencé à vendre des armes à Nicosie, notamment des missiles en vue de contrer une éventuelle intervention turque. Depuis 2013, Moscou bénéficie de facilités portuaires pour sa marine de guerre. Comme le renforcement de l’implantation de son armée en Syrie, elles appuient la réaffirmation de sa puissance. Mais la coopération entre Moscou et Ankara au Proche-Orient, si elle s’avérait durable, pourrait remettre en cause cette politique.

La Turquie refuse obstinément de retirer ses troupes et de renoncer à son droit d’intervention militaire à Chypre, alors que c’est l’une des principales exigences de la partie grecque.

L’ONU est impliquée directement à Chypre depuis 1964, date à laquelle le Conseil de sécurité décida de déployer une force d’interposition entre les communautés grecque et turque : l’United Nations Peacekeeping Force in Cyprus - Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre-UNFICYP (Résolution n° 186). Depuis 1974 elle sécurise la zone tampon établie entre le nord et le sud de l’île. 1 106 personnes y sont aujourd’hui déployées. À plusieurs reprises, mais en vain, le Conseil de sécurité a déclaré illégale la partition, notamment par ses résolutions n° 367 (1975) et n° 541 (1983). En 1998, le Programme des Nations Unies pour le développement-PNUD, en étroite collaboration avec l’UNFICYP, entama une série de démarches pour mettre en place des coopérations entre les populations des deux communautés. Le processus fut lent car la société civile était quasi inexistante de part et d’autre. Avec les assouplissements apportés en 2003 par la partie turque au franchissement de la zone tampon (aujourd’hui 7 points de passage), la situation a évolué : les initiatives se sont multipliées et les habitants s’organisent. Jusqu’à ce jour, en dépit de nombreuses tentatives, les efforts des Nations Unies pour favoriser la réunification ont échoué (plan Annan de 2004, négociations de Crans-Montana en 2017, par exemple). La Turquie refuse obstinément de retirer ses troupes et de renoncer à son droit d’intervention militaire à Chypre, alors que c’est l’une des principales exigences de la partie grecque. Pour tenter de débloquer la situation, plusieurs dizaines d’organisations ont fondé la plateforme bicommunautaire Unite Cyprus Now, qui multiplie les actions en faveur d’un État fédéral.

Contrairement à sa pratique habituelle consistant à ne pas accueillir en son sein de pays affectés par des contentieux internationaux, l’Union européenne a admis la République de Chypre en 2004. Outre la satisfaction d’une demande activement soutenue par la Grèce, il s’agissait d’une manœuvre diplomatique pour amener Ankara à assouplir sa position. La candidature de la Turquie semblait créer des conditions favorables pour une normalisation de la situation et la réunification de l’île. Le pari se solda par un échec, consacré par le virage de la diplomatie turque en 2010. L’embargo que la Turquie applique aux navires et aux marchandises originaires de/ou transitant par la République de Chypre constitue un handicap pour le commerce maritime de l’Union européenne. Il compromet également le partenariat euro-méditerranéen. Le gaz naturel découvert en 2011 au large des côtes chypriotes constitue un enjeu important pour l’Union européenne dans la perspective d’une diminution de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.

Le secteur bancaire chypriote, s’appuyant sur une législation particulièrement favorable en matière de fiscalité des entreprises, joue un rôle-clé dans l’affirmation de la République de Chypre comme un des principaux paradis fiscaux de la planète. Pour cela, elle est régulièrement placée sur la sellette par les ONG (OXFAM, notamment) et les enquêtes (parlementaires, journalistes d’investigation). Corollaire de ces “facilités“, dans les deux parties de l’île, le crime organisé transnational s’épanouit.

Conclusion. Une partition durable ?

La géopolitique de Chypre constitue un cas d’école. La dimension identitaire pèse particulièrement lourd sur le destin de l’île. Or, les tensions ou les conflits qui en résultent s’avèrent partout parmi les plus difficiles à résoudre et les plus aisés à manipuler, de l’intérieur comme de l’extérieur. En janvier 1977, Mgr Makarios, président de l’entité grecque et Rauf Denkash, président de l’entité turque, les chefs historiques des deux communautés, étaient parvenus à un accord de principe pour instaurer un État fédéral. Mais Mgr Makarios mourut en avril de la même année, sans avoir finalisé cet arrangement. Une occasion unique de régler le problème chypriote fut ainsi ratée. Aujourd’hui, la dynamique paraît plutôt se trouver au cœur de la société civile. Mais cette dernière saura-t-elle et pourra-t-elle surmonter les représentations géopolitiques concurrentes et triompher des rivalités de puissance ?

Copyright Février 2018-Gourdin/Diploweb.com

11:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, politique internationale, europe, affaires européennes, grèce, turquie, chypre, méditérannée orientale, méditerranéen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

J. F. Gayraud: finance mondiale et capitalisme criminel

10:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, criminologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, finance, criminalité, criminalité en col blanc, jean-françois gayraud, livre, criminologie, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 février 2018

Jean-Michel Valantin, le Machiavel de l’anthropocène

Jean-Michel Valantin, le Machiavel de l’anthropocène

par Alice Audouin

Ex: http://www.aliceaudouin.com

L’armée américaine intègre le développement durable

L’armée américaine intègre le développement durableLe coup d’envoi est donné en 2006, avec la publication du rapport militaire National Security and the Threat of Climate Change. L’armée américaine joue ici les précurseurs. Non seulement le rapport reconnait le réchauffement climatique comme une menace, mais le présente (contrairement au risque nucléaire) comme une catastrophe inévitable. Si le gouvernement de Georges Bush n’avait pas su quoi faire de ce rapport, il marque néanmoins le premier changement culturel du pays. Depuis, plusieurs facteurs ont contribué à l’avancée du développement durable dans la défense américaine.

Tout d’abord, le peak oil se rapproche. Or l’armée américaine fonctionne avec des énergies fossiles importantes, de plus en plus chères. Avions, bateaux et chars et autres engins énergivores posent d’immenses problèmes d’approvisionnement, surtout dans un pays comme l’Irak ou le danger impose des convois renforcés, le tout devenant encore plus énergivore. L’amélioration des conditions de vie des combattants est elle aussi, très consommatrice de pétrole. L’utilisation massive de climatiseurs pendant la guerre en Irak a nécessité une gigantesque consommation d’énergie. C’est justement en Irak avec le casse-tête des climatiseurs, que les premières solutions de production d’énergie décentralisée et autonome, à base de photovoltaïque, a été mise en place. Le vol du premier avion de l’US Navy en 2010 avec 50 % de biofuel est le prémisse du passage vers une « great green fleet » et marque l’avancée de la Navy sur l’US Air Force sur son propre terrain, l’aviation. La Navy est précurseur dès 2008 avec la création de la Task Force on Climate Change, dans un contexte où l’Arctique, nouvel eldorado né de la fonte accélérée de la banquise, oblige à définir rapidement une stratégie.

Un autre facteur, lui aussi de plus en plus prépondérant, concerne l’ampleur croissante des catastrophes naturelles aux Etats-Unis, aboutissant à des destructions massives d’infrastructures, des pertes humaines, ce qui fragilise le pays et donc sa sécurité. Avec Katrina, le pays a découvert sa vulnérabilité. Les catastrophes dues à la négligence humaine, comme Deepwater-Horizon, laissant écouler du pétrole sur 30 jours prouve l’existence d’un nouveau type de catastrophe, dont l’ampleur des dégâts ne cesse de croître. La National Security entre en jeu, s’invite ainsi au débat, dès lors que les besoins en énergie et les conditions de vie sont impactés. La National Security évolue vers la Natural Security.

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.Révélateur des représentations et mythes reliés à la puissance, Hollywood est un thermomètre fiable pour voir l’évolution de la société américaine et de son rapport à sa propre hégémonie. Pour pleinement mesurer l’avancée du développement durable dans la culture de la Défense, Jean-Michel Valantin analyse finement les films de guerre issus des studios Hollywoodiens depuis la seconde guerre mondiale et retrace son évolution au travers de nombreux exemples. On démarre avec la Bombe A, qui est le premier socle culturel, les images des bombardements nucléaires ayant été eux-mêmes largement diffusés dans les media.

Avec Hiroshima, un imaginaire de « l’après catastrophe » se façonne : dévastation, retour au cannibalisme, guerres tribales entre survivants, etc. La bombe nucléaire permet d’identifier une menace pour ce que l’homme a de plus élevé : la société, l’humanité. La planète des singes ou encore Mad Max 2 sont des avertissements de cette régression.

Le Seigneur des Anneaux et Avatar occupent eux l’avant-scène d’un nouveau paradigme, celui d’une alliance nécessaire entre l’homme, la nature et le « surnaturel » pour éviter la catastrophe finale. Ils rappellent tous deux l’importance de la relation avec la vie et ses mystères. Le Seigneur des Anneaux actionne une mythologie de la « vitalité », au travers du rôle symbolique des Elfes. Les ingrédients indispensables à la vie sont imbriqués dans une recette qui inclut une part de sacré.

Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

18:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, jean-michel valantin, guerre climatique, guerre, polémologie, livre, militaria, états-unis, anthropocène |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 février 2018

La revue de presse de Pierre Bérard (07 février 2018)

La revue de presse de Pierre Bérard

(07 février 2018)

Au sommaire :

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

• Le grand remplacement : complot, fantasme ou réalité ? Édouard Chanot répond par un modèle de chronique vidéo. En moins de 10 minutes il fait le tour du problème avec une limpidité et un sens remarquable de la pédagogie :

15:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes, pierre bérard, presse, médias, journaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 février 2018

Du dextrisme et de la révolution conservatrice

Du dextrisme et de la révolution conservatrice

12:04 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dextrisme, actualité, définition, common decency, théorie politique, politologie, sciences politique, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

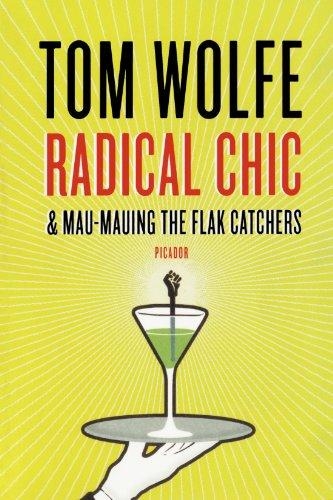

Tom Wolfe: “Lo ‘políticamente correcto’ es un instrumento de poder de las clases dominantes”

Tom Wolfe: “Lo ‘políticamente correcto’ es un instrumento de poder de las clases dominantes”

A sus 86 años de edad, Tom Wolfe, uno de los mejores escritores norteamericanos contemporáneos y, sin duda, uno de los periodistas más importantes de las últimas décadas, acaba de conceder una entrevista a Le Figaro Magazine en la que el autor de obras excelsas como “La hoguera de las vanidades” o “Lo que hay que tener” habla claramente sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad política y cultural, sin dejar de practicar la que es una de sus aficiones más queridas: fustigar sin compasión a lo que, ya en 1970, definió como el “Radical chic” o “la izquierda caviar”.

Alexandre Devecchio, que firma el texto en Le Figaro, recuerda a Wolfe que desde uno de sus primeros textos, titulado precisamente “Radical chic”, ha criticado duramente lo políticamente correcto, el izquierdismo cultural, la tiranía de las minorías…

... “‘Radical chic’ fue un reportaje que publiqué en 1970 en ‘The New York Magazine’, en el que contaba una fiesta organizada por el compositor Leonard Bernstein en su duplex neoyorquino de tres estancias con terreza. La fiesta tenía como objeto recaudar fondos para ‘Los Panteras Negras’ (organización nacionalista negra, socialista, filoterrorista y revolucionaria), activa en Estados Unidos entre 1966 y 1982" (...)

(...) "Los anfitriones tuvieron que contratar camareros blancos para no herir la susceptibilidad de los ‘panteras’. Lo políticamente correcto, que yo también suelo definir como PC (Policía Ciudadana), nace de la idea marxista que afirma que todo aquello que separe socialmente a los seres humanos debe ser prohibido para evitar la dominación de un grupo social sobre otro. Pero, curiosamente, con el paso del tiempo lo políticamente correcto se ha convertido en el instrumento preferido de las ‘clases dominantes’; se trata de explotar la idea de que hay que tener una ‘conducta apropiada’ para mejor asumir su ‘dominación social’ y bañarse en bueba conciencia. Poco a poco, lo políticamente correcto se ha convertido en un marcador de ‘dominación’ y en un instrumento de control social, una manera de distinguirse de las ‘clases bajas’ y de censurarlas deslegitimando su visión del mundo en nombre de la moral. De este modo, la gente, cada vez en mayor medida, debe prestar atención a lo que dice, especialmente en las universidades. El éxito de Donald Trump ha consistido, precisamente, en romper con esto”.

En otro momento de la entrevista, Tom Wolfe explica cómo, en su opinión, parte del voto a Donald Trump se comprende por la desolación de quienes se sienten en una status social inferior o de quienes creen que han descendido de status. “En ‘Radical chic’ describí el nacimiento de lo que hoy yo denominaría como ‘izquierda caviar’ o ‘progresismo de limusina’. Se trata de una izquierda que se ha liberado de cualquier responsabilidad con respecto a la clase obrera norteamericana. Es una izquierda que adora el arte contemporáneo, que se identifica con las causas exóticas y el sufrimiento de las minorías… pero que no quiere saber nada de las clases menos sofisticadas y adineradas de Ohio" (...)

En otro momento de la entrevista, Tom Wolfe explica cómo, en su opinión, parte del voto a Donald Trump se comprende por la desolación de quienes se sienten en una status social inferior o de quienes creen que han descendido de status. “En ‘Radical chic’ describí el nacimiento de lo que hoy yo denominaría como ‘izquierda caviar’ o ‘progresismo de limusina’. Se trata de una izquierda que se ha liberado de cualquier responsabilidad con respecto a la clase obrera norteamericana. Es una izquierda que adora el arte contemporáneo, que se identifica con las causas exóticas y el sufrimiento de las minorías… pero que no quiere saber nada de las clases menos sofisticadas y adineradas de Ohio" (...)

“Los norteamericanos han tenido el sentimiento”, continúa explicando el autor de 'El nuevo periodismo', que el Partido Demócrata solamente tenía interés en seducir a las más diversas minorías, pero que se negaba a prestar atención a una parte muy importante de la nación. Concretamente, al sector obrero de los ciudadanos, que históricamente ha constituido la espina dorsal del Partido Demócrata. Durante las últimas elecciones, la aristocracia del Partido Demócrata ha preferido apoyar a una coalición de minorías y ha excluído de sus preocupaciones a la clase obrera blanca. Donald Trump solamente ha tenido que acercarse ellos para hacerse con todos sus apoyos”.

11:53 Publié dans Actualité, Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tom wolfe, actualité, entretien, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La loi sur les Fakes news de Macron: Du terrorisme journalistique ?

La loi sur les Fakes news de Macron: Du terrorisme journalistique ?

Ex: http://zejournal.mobi

Preuve de l’importance qu’Emmanuel Macron semble y consacrer : la loi sur les fausses informations avait été annoncée lors de ses vœux 2018. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a été tout aussi prompte à préciser la teneur de cette loi sur «la confiance dans l’information». Dans un entretien au JDD le 4 février, elle a annoncé la création d’une procédure judiciaire accélérée, une coopération requise des plateformes avec l’Etat et davantage de transparence sur les contenus sponsorisés.

Le ministre a donc défini plusieurs axes transversaux pour permettre au gouvernement de lutter avec rapidité et efficacité contre les informations erronées, particulièrement en période électorale.

Tout d’abord, face à la vitesse de propagation des contenus, et la capacité d’achat d’audience qui en démultiplie la pénétration, Françoise Nyssen a dégainé un dispositif législatif adapté : le référé. «Une procédure de référé judiciaire sera mise en place pour faire cesser rapidement la diffusion d'une fausse nouvelle, lorsque celle-ci est manifeste», a-t-elle déclaré. Le délai de suppression pourrait ne plus dépasser 48 h.

Autre moyen pour lutter contre les fausses informations : obliger les plateformes à rendre des comptes sur leurs contenus. Comment ? «La loi prévoira des obligations nouvelles pour les plateformes, qui devront coopérer avec l'État et être transparentes sur les contenus sponsorisés», a ajouté Françoise Nyssen. «S'il y a manquement aux obligations qu'imposera la loi (devoir de coopération, transparence sur les contenus sponsorisés), il y aura des sanctions», a-t-elle affirmé.

Parallèlement, le texte empêchera les plateformes de pratiquer leurs propres règles de censures vis-à-vis des «vraies nouvelles», la ministre faisant à cet effet référence au tableau L’Origine du monde de Gustave Courbet censuré par Facebook, une suppression qui avait fait polémique mais rendue possible en l’absence de cadre législatif. L’affaire a été portée devant les tribunaux le 1er février par l’utilisateur de Facebook qui avait vu sa publication du célèbre tableau retirée du réseau social et son compte bloqué.

Selon le quotidien Le Figaro, le texte aurait été l'objet de travaux préparatoires dès novembre 2017. Il serait déjà prêt, et la proposition de loi serait présentée par le groupe LREM à l'Assemblée nationale au printemps 2018, pour qu'elle soit déjà en place pour les élections européennes de 2019.

Dans sa volonté affichée de lutter contre «le complotisme et le populisme», Emmanuel Macron avait annoncé le 3 janvier à l'occasion de ses vœux à la presse un projet de loi visant à «protéger la vie démocratique». Evoquant «la vérité», ou encore «la liberté d'expression», le président de la République a expliqué que l'Etat souhaitait surveiller la façon dont les informations sont produites et diffusées.

- Source : RT (Russie)

11:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fake news, actualité, france, europe, affaires européennes, emmanuel macron, totalitarisme, répression, censure, liberté d'expression |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

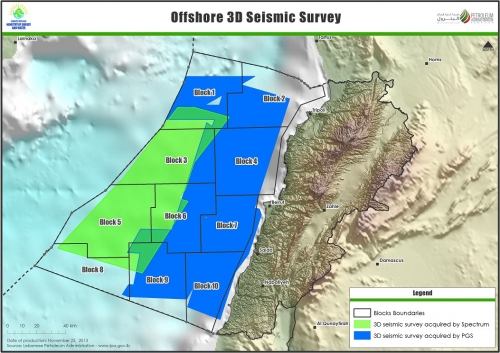

Liban et Israël. Guerre du pétrole en vue ?

Liban et Israël. Guerre du pétrole en vue?

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www;europesolidaire.eu

Le consortium comprend le russe Novatek, le français Total et l'italien ENI, déjà actif en Sibérie. Ces réserves pourraient rapporter jusqu'à 2040 plus de 100 milliards de dollars.

Le problème est qu'Israël affirme que ces blocks relèvent de sa propriété. La ministre israélien de la défense Avigdor Lieberman vient d'affirmer qu'ils sont siens sans ambiguïté.

Il faut rappeler que des réserves de gaz naturel à fort potentiel avaient été ces dernières années découvertes dans ce qui est nommé le bassin de Leviathan. En décembre 2010, un accord de délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) a été signé entre Israël et Chypre en vue de « faciliter et de poursuivre les recherches off-shore d'hydrocarbures » dans la partie orientale de la Méditerranée.

Le Liban a mis en place quant à lui en février 2017 une « Administration pétrolière » chargée de gérer les offres des entreprises qui soumissionnerait pour être autorisées à procéder à de premiers sondages sur les blocs contestés. Le Hezbollah et le Liban agissent de concert dans cette affaire.

Il n'est pas facile de délimiter précisément les frontières des zones maritimes appartenant à Israël et celles appartenant au Liban. L'un et l'autre revendiquent la propriété du bassin du Léviathan, qui doit probablement s'étendre dans les zones économiques des deux pays.

Aujourd'hui, la Russie et sans doute aussi plus discrètement la France soutiennent la position libanaise. Les Etats Unis, bien qu'ils ne soient pas directement concernés, ont pris sans ambiguïté fait et cause pour leur allié de toujours, Israël. On ne voit pas très bien qui pourrait, à défaut d'accord négocié entre les deux parties, arbitrer entre elles, sauf intervention de l'ONU d'ailleurs demandée par le Liban. Faudra-t-il envisager une nouvelle occasion de conflit au Moyen-Orient ?

11:26 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liban, israël, levant, proche-orient, pétrole, hydrocarbures, méditerranée, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 février 2018

« La guerre civile froide », une dissection de la post-modernité

« La guerre civile froide », une dissection de la post-modernité

Recension de Laurent James

Ex: https://www.leretourauxsources.com

« Le monde moderne est une Atlantide submergée dans un dépotoir », écrivait Léon Bloy.

Jean-Michel Vernochet s'est donné ici comme mission de participer à l'impérieux nettoyage des écuries d'Augias qu'est devenu l'Occident, en commençant par mettre au propre les notions politiques, sociales et ontologiques de droite et de gauche, ainsi que les idées qui les soutiennent. Car aujourd'hui, les seules divinités communément acceptées et pratiquées sont - fort malheureusement - les idées, idées-idoles sur l'autel desquelles la réalité est chaque jour sacrifiée de manière encore plus sanglante. Le concept de « théogonie républicaine » est ainsi parfaitement justifié pour décrire l'origine de ces idées résolument meurtrières.

L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.

L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.

Mais la post-modernité, cette guerre civile froide que nous décrit Vernochet avec toute l'attention clinique du chirurgien de haute précision, c'est la guerre menée par les idéaux républicains désincarnés contre l'harmonie primordiale (lutte contre « la droite ») ET contre l'idéal de justice universelle (lutte contre « la gauche ») : car elles visent à établir à la fois la discorde ET l'injustice. La distance entre l'androgyne primordial évoqué par Platon et le LGBTQ contemporain est tout aussi grande que la distance entre la communauté originelle de l'être et la « termitière humaine » du métissage totalitaire, ainsi que la distance entre l'ingénieux Hidalgo de la Manche et les Enfants de Don Quichotte d'Augustin Legrand. Parodie des parodies, tout est parodie.

La post-modernité n'a pas d'autre ambition que la destruction au service du mal. Elle se débarrasse progressivement de ses oripeaux idéologiques pour laisser apparaître son véritable visage, directement modelé par la stratégie des ténèbres. Ainsi, par exemple, si la post-modernité s'emploie d'une part à nomadiser les peuples coutumièrement sédentaires (migrations, délocalisations, etc.), il ne faut pas oublier qu'elle s'attache d'autre part à la sédentarisation des peuples nomades de tous les continents (inuits, nénètses, gitans, hadzas, etc.). Le but de cette guerre civile froide, c'est bien d'instaurer le désordre injuste par tous les moyens, et notamment par le plus puissant d'entre eux : l'inversion systématique des valeurs et de leurs significations, le remplacement de la main gauche par la droite et vice versa. « Les mots cul par-dessus tête ». Renommé « Monsieur Nini » par J.-M. Vernochet, Macron est un nouvel avatar du Monsieur Ouine de Bernanos : une incarnation supplémentaire du promoteur de « l'universalité incantatoire » et du relativisme absolu.

En réalité, le nom de Macron est Légion, car ils sont nombreux.

« Réduit à son universalisme abstrait, que reste-t-il de l'humain dans sa vérité essentielle ? » demande J.-M. Vernochet. La réponse est sombre et froide, implacable comme la mort : il ne reste plus que le mensonge et le froid.

Laurent James

31 janvier 2018

Parousia.

13:13 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, jean-michel vernochet, postmodernité, postmoderne, posthistoire, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Japon réembrigadé par le Pentagone

Le Japon réembrigadé par le Pentagone

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

Cependant, au cours d'une visite officielle au Japon, les 15 et 16 décembre 2016, le président russe Vladimir Poutine, dont c'était la 16e rencontre avec le Premier ministre Shinzo Abe, avait estimé qu'«il serait naïf de penser qu'on puisse régler ce problème en une heure. Mais il est sans doute nécessaire de chercher une solution. Il faut un travail méticuleux pour renforcer la confiance bilatérale.»

Shinzo Abe s'était dit d'accord pour, dans ses termes, une «nouvelle approche» axée sur le levier économique. Les deux pays avaient décidé d'«ordonner à des experts d'entamer des consultations afin de se mettre d'accord sur les conditions et les domaines d'exploitation commune» .

Ce rapprochement entre le Japon et la Russie ne pouvait être accepté par Washington. Les consultations ont tourné court à l'annonce du déploiement d'un système américain Aegis de missiles de défense au Japon. Comme nous l'avons souvent indiqué, ces missiles peuvent aussi bien être de défense que d'attaque. De plus ils pourront facilement être dotés des bombes nucléaires d'un format réduit dont le Pentagone vient d'annoncer l'étude. Une version maritime du système Aegis a déjà été mise en place au Japon. En décembre 2017, le gouvernement japonais avait approuvé un budget militaire record de $46 milliards comportant une contribution à l'installation au Japon de deux stations terrestres Aegis. Celles-ci devraient être opérationnelles vers 2023.

Moscou a toujours refusé d'admettre que les missiles Aegis fussent uniquement défensifs. Le 28 décembre la porte-parole du ministère de la défense a déclaré que la décision japonaise causait de graves inquiétudes. Il s'agissait selon elle d'un nouveau pas pour le déploiement dans tout le Pacifique sud d'un système global de missiles susceptibles de frapper la Russie. La Chine avait exprimé la même préoccupation.

Moscou n'a pas tardé à répliquer. Medvedev vient d'annoncer le 30 janvier qu'un aéroport installé dans l'ile Itutop des Kouriles allait être transformé pour recevoir des avions militaires ou des drones ainsi qu'un système adéquat de contrôle aérien. Il s'agit évidemment d'un premier pas pour la militarisation des Kouriles. Ces décisions réciproques, japonaises et russes, semblent enterrer l'espoir d'un traité de pais entre les deux pays. Ce que l'on avait nommé l'offensive de charme de Shinzo Abe est en train de tourner court. Le Japon, de son fait, continue à être considéré par Moscou comme un allié indéfectible des Etats-Unis. Voilà qui devrait rassurer Washington quant à la crainte d'une « trahison » du Japon.

Il y a lieu de craindre que les échanges économiques et touristiques qui commençaient à s'établir entre ce pays et la Sibérie russe ne puissent plus se poursuivre. C'est sans doute ce que veut Donald Trump aujourd'hui, qui multiplie les déclarations agressives envers la Chine et la Russie.

Références

Voir en date du 19/12/2016

http://geopolis.francetvinfo.fr/conflit-des-iles-kouriles...

Ainsi que, daté du 2/02/2018

http://blogs.rediff.com/mkbhadrakumar/author/bhadrakumara...

12:59 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, asie, affaires asiatiques, océan pacifique, russie, états-unis, japon, missiles aegis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 février 2018

Histoire du soft power américain

Histoire du soft power américain

par François-Bernard Huyghe

Ex: http://www.huyghe.fr

D’où l’idée récurrente d’influencer l’autre pour le rendre un peu moins « autre » et éventuellement un peu plus démocrate, un peu plus amoureux de la liberté à l’américaine, davantage désireux d’en adopter le mode de vie. Cela repose sur une certaine confiance en la valeur universelle du système et sur la conviction que celui qui le combat ne peut être qu’en proie à illusion doctrinale, à une méconnaissance de la réalité ou à une passion contraire à la nature humaine : il s’agit donc de le guérir. Par une contre-offensive idéologique.

Durant la guerre froide, la CIA conçoit un plan de «guerre culturelle» et conduit, notamment à travers le Congrès pour la Liberté Culturelle, une politique de subventions à des journaux, des livres, des conférences, des manifestations artistiques. Tout cela est censé sauver l’intelligentsia du giron du communisme et offrir une alternative culturelle, politique et morale aux populations de l’Est ou des pays tiers. L’affrontement est clairement idéologique.

L’agence s’emploie à diffuser les auteurs antistaliniens, fussent-ils de gauche, mais aussi le jazz, la peinture abstraite, toutes les formes d’une culture distractive, « jeune », antitotalitaire qui font contraste avec le pesant réalisme socialiste : des gens qui lisent Koestler, sifflent l’air de Porgy and Bess ou aiment la peinture abstraite ne seront jamais de vrais Rouges, pense-t-on à l’Agence. De la concurrence des idées on passe à celle des cultures.

Diplomatie publique

L’entreprise eut un prolongement. Eisenhower créa en 1953 l’United States Information Agency qui devait fonctionner jusqu’en 1999 pour mener une politique de vitrine médiatique. Elle lança des publications et manifestations et surtout des radios dont Voice of America émettant en 45 langues et Radio Free Europe, destinée à l’autre côté du rideau de fer. Le but était projeter une « bonne image » des USA, d’offrir à des audiences étrangères des informations auxquelles elles n’avaient pas accès, de promouvoir certaines valeurs en particulier culturelles. L’USIA se chargeait d’entretenir des réseaux d’amis des USA : journalistes et personnalités invités à visiter le pays, boursiers (notamment le programme Fullbright) et contacts avec d’anciens étudiants des universités américaines…

Le tout fut baptisé en 1970 : « diplomatie publique », une diplomatie qui soutient les objectifs politiques en s’adressant directement à l’opinion extérieure. Mais pas au public domestique : l’US Information and Educational Exchange Act de 1948 connu comme Smith-Mundt Act, interdisant de faire de la propagande destinée aux citoyens américains.

Dans la décennie 90, la notion devait tomber en désuétude faute d’ennemi à combattre, l’USIA finit par se « fondre » dans le département d’État).

Pendant un demi siècle, relayée par l’USIS (United State Information Service), la diplomatie publique avait ainsi produit ou exporté des milliers d’heures d’émission, de films, de livres,…, mais aussi établi des contacts avec des milliers de gens pour «raconter au monde l’histoire vue d’Amérique».

Pendant un demi siècle, relayée par l’USIS (United State Information Service), la diplomatie publique avait ainsi produit ou exporté des milliers d’heures d’émission, de films, de livres,…, mais aussi établi des contacts avec des milliers de gens pour «raconter au monde l’histoire vue d’Amérique». Son bilan sera discuté : l’USIA est parfois vue comme un agence de propagande coûteuse qui faisait mal ce que l’autre camp réalisait plus efficacement en sens inverse, relayé par des intellectuels progressistes et profitant du courant de la contre-culture.