jeudi, 19 mai 2011

De uitweg: een nieuw Confederaal Diets Imperium

De uitweg: een nieuw Confederaal Diets Imperium

Ex: http://www.kasper-gent.org/

In 2007 gaf Prof. Dr. Wim Couwenberg aan dat het een interessant alternatief zou kunnen zijn om de Benelux op termijn om te vormen tot een confederaal samenwerkingsverband tussen Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Luxemburg[1]. Zulk een confederatie zou het einde van België impliceren, iets wat volgens Couwenberg ook zonder een dergelijke confederatie een reële optie is geworden.

Dit voorstel vormt het vertrekpunt van onderstaand opiniestuk. Nu het einde van België steeds reëler is geworden, niet in het minst door de voortschrijdende communautaire spanningen en crisissen in België, komt steeds meer de vraag naar voor wat nu juist het alternatief dient te zijn. De ene wil een Vlaamse staat, de andere wil een unitair België, een derde wil Groot-Nederland terwijl nog een andere Heel-Nederland wil. En wellicht vergeten we hierbij nog enkele andere meningen.

De Gentse studentenvereniging KASPER is Heel-Nederlands, zonder hierbij standpunt in te nemen over de concrete vorm. Zowel unitarisme, federalisme, confederalisme, provincialisme, etc. kunnen een concrete veruiterlijking van het Heel-Nederlandse streven impliceren. In wat volgt zal gepleit worden voor een nieuw Confederaal Diets Imperium als concrete invulling van het Heel-Nederlandse streven. De invalshoek van deze tekst is voornamelijk economisch, vanuit een post-EU kader. Vele andere argumentaties zijn ook mogelijk.

1. Historische context voor Heel-Nederland

De geschiedenis zal zichzelf nooit op exact dezelfde manier herhalen. Tevens dienen hedendaagse problemen niet door geschiedenis opgelost te worden. Oplossingen dienen aangereikt te worden die vertrekken vanuit de actualiteit en de hedendaagse maatschappij. Het is dan ook van groot belang dat bestaande politieke, culturele, sociologische, economische, identitaire en geopolitieke realiteiten aanvaard worden om vanuit deze realiteit een concrete toekomstvisie te ontwikkelen. Aan dit soort van probleemoplossend denken ontbreekt het wel eens bij romantische Vlaamse bewegers of Belgisch unitaristen. Een actueel staatkundig probleem willen oplossen door een kaart uit de 17e eeuw boven te halen, dat is inderdaad kinkklare onzin.

Desondanks mag de geschiedenis geen onrecht aangedaan worden. Historische feiten dienen niet vervormd of vergeten te worden omdat het niet zou passen in de hedendaagse analyse. De geschiedenis kan zelfs een belangrijk aanknopingspunt vormen om actuele oplossingen voor te stellen, zonder hierbij nostalgisch terug te willen grijpen naar een exacte kopie. Zo is een exacte restauratie van de 17 Provinciën van 1543 – 1581 een nogal romantisch denkbeeld. Hoe dan ook: geschiedenis is en blijft belangrijk en kan inspiratie bieden voor de toekomst. Daarom blijven we (zeer) kort even stilstaan bij de Heel-Nederlandse geschiedenis vanaf de 12e eeuw.

Van 1384 tot 1482 waren grote delen van de Lage Landen verenigd in de zogenaamde Bourgondische Nederlanden. De hertogen van Bourgondië regeerden over de verschillende gebieden die verenigd worden door een personele unie. In 1463 werd door Filips De Goede een Staten-Generaal opgericht, een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de verschillende Provinciën. Dit zorgde voor meer coördinatie en centralisatie, wat op termijn ook een supranationaal samenhorigheidsgevoel deed ontstaan bij elite en bevolking. Boven bijvoorbeeld de Brabantse vaderlandsliefde kwam het Bourgondisch samenhorigheidsgevoel te staan. Na een machtswissel met de Habsburgers waren de Nederlanden van 1482 tot 1581/1795 gekend als de Habsburgse Nederlanden. Na enkele uitbreidings- en annexatierondes onder Karel V vormden de Nederlanden in 1543 een min of meer aaneengesloten geheel. De periode 1543 tot 1581 staat dan ook gekend als de periode van de 17 Provinciën. In 1581 scheidde het Noorden zich af met de Acte van Verlatinghe, met de Vrede van Münster (1648) internationaal erkend. De resterende deel van de Nederlanden bleef nog twee eeuwen verder bestaan, tot het in 1795 door de Napoleontische expansie geïncorporeerd werd in Frankrijk. Zowel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als de Zuidelijke Nederlanden zijn slechts in beperkte mate vergelijkbaar met het hedendaagse België en Nederlanden. Ofschoon er vrij grote overlapping bestaat lagen de grenzen toch nog anders, bijvoorbeeld voor wat betreft Limburg en de Landen van Overmaas, Frans-Vlaanderen, … .

In de periode 1815-1830 werd de voorlopig laatste hereniging der Nederlanden gerealiseerd door het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (heden: België + Nederland), onder leiding van Willem I. Het Groothertogdom Luxemburg werd door een personele unie verbonden met het Koninkrijk. Willem I wou een complete hereniging naar Bourgondisch voorbeeld, maar tijdens het Congres van Wenen werd echter beslist dat Frans-Vlaanderen bij Frankrijk zou blijven behoren. Voor het eerst in de geschiedenis zouden de Nederlanden ook centralistisch verbonden. Dit zou de jammerlijke Belgische revolutie van 1830 deels kunnen verklaren, samen met andere factoren waar we hier niet verder op ingaan. Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waren er twee bestuurlijke centra (Brussel en Den Haag) waartussen men jaarlijks wisselde. Ook economisch en financieel ging het de nieuwe staat voor de wind dankzij de synergetische effecten van de eenmaking. Dit is iets wat vandaag weer mogelijk zou kunnen zijn indien de Nederlanden herenigd zouden worden!

2. Een onafhankelijk Vlaanderen?

De populairste oplossing voor de Belgische crisis lijkt heden de Vlaamse onafhankelijkheid. Een grote meerderheid van de Vlaamse publieke opinie is voorstander van meer Vlaamse autonomie, eventueel zelfs van onafhankelijkheid. Ook de sociologische context is langsheen de taalgrens bipolair geëvolueerd sinds het federaliseren van België. De economische situatie in het Noorden en het Zuiden van België zijn verschillend en beiden vergen een andere aanpak. De publieke opinie in Vlaanderen is centrum-rechts, in Wallonië centrum-links. En zo kan men nog honderden verschilpunten aanhalen. Wie deze sociologische en economische bipolaire context ontkent, die ontkent de realiteit en leeft in een droomwereld.

Rekening houdend met de (summier) geschetste context lijkt een onafhankelijk Vlaanderen op het eerste zicht een logische oplossing. Op vlak van relatieve homogeniteit van de publieke opinie scoort Vlaanderen goed en zal het perfect zelfstandig kunnen overleven. Men spreekt in Vlaanderen dezelfde taal en de verschillen die de relatie Vlaanderen-Wallonië kenmerken zijn grotendeels afwezig binnen Vlaanderen.

De situatie verandert echter als we er twee cruciale elementen voor het overleven van een staat en een volk bijhalen: economie en geopolitiek. Vlaanderen zal als kleine en exportgerichte Europese regio economisch alleen maar kunnen overleven onder de paraplu van een liberaal-kapitalistische Europese Unie. De liberalen in de Vlaamse beweging hebben dit natuurlijk ook door en men kiest niet voor niets voor slogans als ‘Vlaanderen, Staat in Europa’, en men gaat niet voor niets verkiezingsspeeches geven voor de achtergrond van een Europese vlag. Dit wekt natuurlijk geen verbazing op als we de verkiezingsprogramma’s van pakweg de N-VA of het VB gaan bekijken: op economisch vlak zijn het kampioenen van het rechts-liberalisme en kan zelfs Open VLD er nog een puntje aan zuigen. Wij kunnen liberale Vlaams-nationalisten dan ook moeilijk verwijten dat ze een onafhankelijk Vlaanderen willen. We kunnen ons misschien wel afvragen waarom ze als nationalisten hun soevereiniteit willen afstaan aan een supranationaal Europees ding, maar dat is een andere vraag. Dit Eurregionalistische discours kent trouwens aanmoediging vanuit Europa zelf. Niet dat dit verbazing opwekt: hoe meer macht kleine en onbeduidende regio’s krijgen binnen de EU krijgen ten opzichte van (grote) lidstaten, hoe meer macht de EU natuurlijk zelf naar zich kan toetrekken. Al dat regionaal en provinciaal nationalisme dat de kop opsteekt in Europa is dan ook geen enkel probleem voor Barosso, Van Rompuy en hun eurofiele vrienden.

Vanuit een nationale en solidaristische economische visie valt dit alles natuurlijk nog maar moeilijk te kaderen. Indien men pleit o.a. voor strategische verankering van sectoren van nationaal belang, hoge importtarieven voor producten uit sectoren die sterk aanwezig zijn in eigen land, taksen op internationale kapitaalsstromen, nieuw-corporatisme, aan banden leggen van multinationals, herinvoering van de nationale munt, … moet de EU als liberaal-kapitalistische machine natuurlijk verdwijnen. Indien men deze economische visie dan ook nog eens gaat combineren met een nationalistische visie op de maatschappij, dan zou men nog meer overtuigd moeten zijn van de noodzaak van het opdoeken van de EU. Twee grondslagen voor euroscepticisme zijn dan immers aanwezig, de noodzakelijke conclusie volgt vanzelf.

De vraag die zich vanuit de solidaristische visie stelt is duidelijk: kan een onafhankelijk Vlaanderen overleven zonder de liberaal-kapitalistische paraplu van de EU? Het antwoord is niet ondubbelzinnig ja of nee. Maar laten we nu even de post-EU economische realiteit beschouwen. Gekneld tussen twee Europese economische grootmachten (Frankrijk en Duitsland), die elk perfect autarkisch en protectionistisch kunnen overleven, zal een onafhankelijke regio ter grote van een Frans departement of een Duits Länder het heel erg moeilijk krijgen. Bovendien krijgen deze twee grootmachten het dan wel zeer makkelijk om alle kleine tussenliggende staten tegen elkaar uit te spelen. Twee plaatsnamen zeggen vermoedelijk voldoende: Antwerpen en Rotterdam. Beide havens zal men maar al te graag tegen elkaar uitspelen. Een verstandig lezer heeft geen verdere illustratie nodig en zal beseffen dat een onafhankelijk Vlaanderen in een post-EU en (nationaal-)solidaristische logica geen enkele degelijke kans maakt op economisch ook maar enige rol van betekenis te gaan spelen.

Op geopolitiek vlak zijn de post-EU conclusies hetzelfde. Daar waar Vlaanderen, en België bij uitbreiding, zich nu quasi continu vasthaakt aan de EU (op buitenlands beleid is dit doorgaans het compromis van de Frans-Duitse as) en geen enkel substantieel eigen geopolitiek beleid (kan) ontwikkelen, zal dit er in een post-EU scenario al helemaal niet op verbeteren.

De fundamentele vraag is duidelijk: wat is dan wel leefbaar? Hoe moeten we de regionalistische tendens overstijgen om te komen tot een groot en groots staatsideaal om de welvaart en het overleven van ons volk veilig te stellen? Het antwoord is reeds terug te vinden in de geschiedenis en biedt ook vandaag een reële uitweg uit de chaos en de wanorde: een hereniging der Nederlanden. Een Unie van alle territorialiteit aan de Noordzee die gekneld zit tussen Frankrijk en Duitsland: een nieuw Diets Imperium. De potentiële synergetische effecten hiervan op economie en politiek vallen allerminst te ontkennen.

3. Groot- of Heel-Nederland?

Gelukkig zijn er ook Vlaams-nationalisten die dit inzien. Vanuit Vlaanderen en de bipolaire Belgische situatie zijn er dan ook heel wat pleitbezorgers voor een Groot-Nederlandse hereniging (dit is uiteraard niet alleen gebaseerd op bovenstaande redenering, maar ook bijvoorbeeld op cultuur, identiteit, taal, historie, …).

Gelukkig zijn er ook Vlaams-nationalisten die dit inzien. Vanuit Vlaanderen en de bipolaire Belgische situatie zijn er dan ook heel wat pleitbezorgers voor een Groot-Nederlandse hereniging (dit is uiteraard niet alleen gebaseerd op bovenstaande redenering, maar ook bijvoorbeeld op cultuur, identiteit, taal, historie, …).

Een Groot-Nederlandse hereniging is natuurlijk al een goed begin. Het laat echter twee autonoom onleefbare regio’s over: Wallonië en Luxemburg. Men zegt dan maar snel dat zij maar moeten aansluiten bij Frankrijk, of dat ze ook zelfstandig kunnen overleven (dit laatste is alweer een liberale pro-EU denkwijze, aangezien dit dan dezelfde economische en geopolitieke kritieken opwerpt als hierboven beschreven).

Laten we nu echter even enkele objectief vaststaande feiten in beschouwing nemen. Ten eerste, historisch gezien zijn de Walen ook Nederlanders. Nooit hebben de gebieden die heden Wallonië en Luxemburg uitmaken toebehoord tot Frankrijk, tenzij enkele jaren tijdens Napoleontische bezetting. Waarom zouden wij plots beslissen om een deel van ons eigen volk en grondgebied vrijwillig af te staan? Ten tweede, het Waals, een met uitsterven bedreigde taal, is een Nederlands dialect net zoals het Fries er een is. Het feit dat Wallonië heden compleet verfranst is doet hier geen afbreuk aan. Ten derde, zal Duitsland het accepteren dat Frankrijk zijn grondgebied zal uitbreiden? Ik dacht het niet. Ten vierde, zijn er nog niet genoeg gebieden van de historische Nederlanden geannexeerd en geïncorporeerd door Frankrijk? De jubelzang van de Vlaamse beweging tegenover Frans-Vlaanderen ten spijt, demoniseren ze tegelijkertijd een streek die ze ook Franse eigenschappen toeschrijven. Niet echt consequent, maar dat we zulks niet mogen verwachten van het overgrote deel de Vlaamse beweging wisten we al wel langer.

De situatie is bijgevolg eenvoudig: als de Walen niet willen toetreden tot de hernieuwde Nederlandse Unie, dan zullen zij de separatisten zijn. En dan zullen zij daar de consequenties van moeten dragen, én daar ook mee moeten leren leven. Indien zij beslissen dat ze liever zelfstandig doorgaan, zal de politieke en socio-economische situatie hun er snel genoeg toe nopen contact te zoeken met de Nederlanden. Indien zij liever tot Frankrijk behoren en dit probleemloos kan verlopen, dan zou dat jammer zijn, maar kunnen wij ze niet tegenhouden en zal de Groot-Nederlandse hereniging het maximaal bereikbare worden. Het is echter zo dat, indien zij willen toetreden tot het hernieuwde Dietse Imperium, tot de nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee, zij dit moeten kunnen. De Walen behoren immers tot dezelfde volksstam als de rest van de Dietsers, zoveel is historisch wel duidelijk.

De conclusie: Heel-Nederland als het kan, Groot-Nederland als het moet.

4. Confederaal Diets Imperium

Vooraleer de doorwinterde Vlaamse beweger begint te huiveren van deze stellingname dient er wat nuance aangebracht te worden. De titel van dit opiniestuk geeft immers aan dat er gepleit zal worden voor een nieuw Confederaal Diets Imperium. Dit impliceert allereerst een breuk met het bij Vlaams-nationalisten sterk aanwezige centralistische denken over de staat. Een confederatie heeft niet één, maar meerdere machtscentra. De centralistische staat (naar Frans model) dient bijgevolg afgezworen te worden.

Waarom nu pleiten voor een Confederatie en een Imperium? De redenen hiervoor zijn duidelijk en legio. Zoals reeds in het begin van dit stuk geschreven is er de gegroeide actuele context die men niet mag vergeten. Vlaanderen verschilt van Wallonië, net zoals beiden verschillen van Nederland. Tevens hebben er zich in elk van deze regio’s afzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan en is het soms beter om bepaalde zaken op een lager niveau op te lossen (subsidiariteit). Hier moeten we dan ook rekening mee houden, zoveel is duidelijk. Een Confederaal Imperium vormt hierop het perfecte antwoord: het zwaartepunt van de bevoegdheden ligt bij de deelstaten van het Imperium, terwijl hetgeen men samen wil doen op het hogere (Dietse) niveau komt te liggen. Economie en geopolitiek zijn de twee typevoorbeelden van Dietse bevoegdheden in een post-EU scenario.

Waarom nu pleiten voor een Confederatie en een Imperium? De redenen hiervoor zijn duidelijk en legio. Zoals reeds in het begin van dit stuk geschreven is er de gegroeide actuele context die men niet mag vergeten. Vlaanderen verschilt van Wallonië, net zoals beiden verschillen van Nederland. Tevens hebben er zich in elk van deze regio’s afzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan en is het soms beter om bepaalde zaken op een lager niveau op te lossen (subsidiariteit). Hier moeten we dan ook rekening mee houden, zoveel is duidelijk. Een Confederaal Imperium vormt hierop het perfecte antwoord: het zwaartepunt van de bevoegdheden ligt bij de deelstaten van het Imperium, terwijl hetgeen men samen wil doen op het hogere (Dietse) niveau komt te liggen. Economie en geopolitiek zijn de twee typevoorbeelden van Dietse bevoegdheden in een post-EU scenario.

Een confederale samenlevingsvorm is trouwens perfect in lijn met het historische voorbeeld dat de Nederlanden zo lang verenigd heeft. Ook ten tijde van de Bourgondiërs en de Habsburgers waren de Provincies slechts verbonden door een personele unie, waarbij men naast de provinciale ook de Nederlandse identiteit had en ontwikkelde. De Nederlanden zijn nooit gewend geweest aan centralisme, maar hebben steeds hun rijke onderlinge eigenheid en verscheidenheid gehad. Maar ook hun eenheid! Alle Nederlanden zijn deel van één ondeelbare territoriale entiteit, alle Dietser zijn deel van één onverwoestbaar en ondeelbaar volk der Lage Landen!

Een confederale eenheid bestaande uit de huidige (deel)staten van België, Luxemburg en Nederland is dan ook een levensnoodzakelijke noodzaak voor ons volk. Hoe deze unie nadien evolueert, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Blijvend Confederaal? Federaal? Unitair? 17 x Provinciaal? … Hoe dan ook: één!

Een nieuw Diets Imperium zal moeten opstaan om ons volk vrij, groot en groots te maken. Een nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee dringt zich op en ZAL zich op natuurlijke wijzen MOETEN vormen zodra het onding van de EU definitief tot de geschiedenisboeken zal behoren. Moge de aloude lokroep hard en krachtig weerklinken: DE NEDERLANDEN ÉÉN!

5. Confederale eenheid in de Lage Landen als synthese

De hernieuwde confederale eenheid in de Lage Landen vormt aldus de perfecte synthese tussen het streven naar meer Vlaamse autonomie en het streven naar een hereniging der Lage Landen. Eenheid in verscheidenheid, zoals het altijd al geweest is. Het vormt een logische, quasi natuurlijke, stap in het post-EU tijdperk dat er hopelijk zo snel mogelijk aankomt. De territoriale confetti van het eurregionalistische discours zal verdwijnen naar de geschiedenisboeken … en zal plaats maken voor leefbare, grote en hernieuwde Europese Staten.

De hernieuwde confederale eenheid in de Lage Landen vormt aldus de perfecte synthese tussen het streven naar meer Vlaamse autonomie en het streven naar een hereniging der Lage Landen. Eenheid in verscheidenheid, zoals het altijd al geweest is. Het vormt een logische, quasi natuurlijke, stap in het post-EU tijdperk dat er hopelijk zo snel mogelijk aankomt. De territoriale confetti van het eurregionalistische discours zal verdwijnen naar de geschiedenisboeken … en zal plaats maken voor leefbare, grote en hernieuwde Europese Staten.

Indien de landen van de BENELUX erin slagen om de unificerende factoren en hun historisch gewortelde identiteit te omhelsen, maar ook om rekening te houden met hun onderlinge verscheidenheid, dan zal de nieuwe Gouden Delta aan de Noordzee zich onherroepelijk vormen. Een stromende levensader te midden van het oude Continent!

Dit ‘out of the box’ denken overstijgt het romantische Vlaams-nationale, Belgicistische en eurofiele denken. Het gaat uit van concrete materiële belangen die zich onherroepelijk zullen opwerpen in het post-EU tijdperk. Het houdt rekening met de identiteit en de historische wortels van ons eigen volk. Niet alleen zijn wij Vlamingen, Walen of Nederlanders … ALLEN zijn wij Dietsers. In het herenigde Rijk der Lage Landen is het trouwens perfect denkbaar dat de historische provincies hun banden weer aanhalen. Binnen een confederale en dynamische logica dient hier zeker ruimte voor te zijn.

6. Andere zienswijzen

Bovenstaande redenering is niet de enige logica die pleit voor een Heel-Nederlandse oplossing. Ze maakt echter duidelijk dat solidarisme en Heel-Nederlandisme geen twee losse idealen zijn, maar dat ze fundamenteel aan elkaar vastgehaakt zijn als 1 coherent geheel.

Het is perfect mogelijk om een hereniging der Lage Landen ook te gaan argumenteren binnen het kader van de EU, vanuit identitaire overwegingen, vanuit pure historische overwegingen, vanuit culturele overwegingen, etc. . Deze redeneringen vallen buiten het bestek van dit opiniestuk, maar vormen uiteraard een waardevolle aanvulling en een extra basis om alle Nederlanden te herenigen tot 1 bloeiende en groeiende levensader.

Zo is het perfect mogelijk om vanuit een intergouvernementele kijk op de EU sterke argumenten te ontwikkelen pro BENELUX-Unie. De BENELUX als geheel heeft immers een even groot stemmengewicht in de Raad van Ministers dan de grote Europese Naties. De Beneluxeconomie is de vierde grootste van Europa. Bovendien laat Europa verdragsrechtelijk toe dat de BENELUX zoveel mag integreren als ze zelf willen. Dit, en vele andere mogelijk argumenten, vormen een interessante aanvulling op het streven naar Heel-Nederlandse eenheid, waarbij besloten kan worden dat dit streven een veel groter deel van de bevolking kan aanspreken dan enkel solidaristen en eurosceptici. Men moet het enkel als dusdanig durven verkopen, en vooral … buiten de bestaande tegenstellingen en breuklijnen durven denken.

‘t Is te kleen om ghedeelt te blijven!

De Nederlanden één!

Geschreven door Thomas B.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays-bas, flandre, wallonie, belgique, belgicana, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 18 mai 2011

Pour une géopolitique européenne

Pour une géopolitique européenne

Il serait donc utile que l'Union Européenne crée en son sein un véritable réseau de réflexion géopolitique, selon une forme à définir faisant un large appel aux technologies de l'information.

Il s'agirait en priorité de rédiger des documents d'analyse critique et des notes de propositions.

On limiterait l'horizon aux 10 prochaines années.

Ces documents seraient diffusés par Internet via une liste aussi large que possible de parlementaires européens et nationaux, de responsables européens et de responsables nationaux. Ils seront diffusés aussi aux medias et à différentes organisations politiques et syndicales .

Voici une première liste des thémes qui paraissent pouvoir être abordés sans attendre. Il faudra faire un tri en fonction des moyens disponibles, mais garder en tête qu'il s'agit de questions existentielles liées, c'est-à-dire mettant en jeu l'existence même de l'Europe en tant que mariant une civilisation, des populations et des territoires.

Evaluer les risques menaçant l'Europe: impacts, réactions possibles

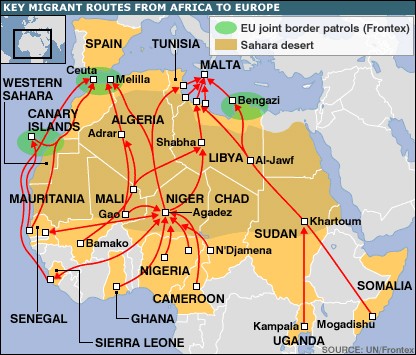

* Démographie (effectifs et vieillissement). Immigration non contrôlée

* Croissance des inégalités sociales et géographiques. Chômage des jeunes. La question des banlieues. Violences urbaines

* Perte de formation et de culture scientifique et technique. Brain drain

* Guerres et contre-guerres économiques. Le renseignement

* Nouvelles formes de terrorisme et de guerre: G4G, cyber-guerre, guerillas urbaines, subversion des frontières par des réfugiés économiques et climatiques, pénétration par les fondamentalismes religieux de combat (islamisme et dans une certaine mesure christianisme évangélique)

* Perte des valeurs européennes: démocratie, droits civiques, statut de la femme, laïcité, tolérance, contre-pouvoirs, etc.

* Au plan économique: désindustrialisation, délocalisations, carences en matières premières

* Au plan diplomatique interne, rivalités entre Etats-membres allant jusqu'à la rupture.

Evaluer les grands ensembles géopolitiques concurrents. Définir des stratégies: défense, contre-attaques, alliances

* Etats-Unis: nouvelles formes de pénétration

* Le cas particulier de la Russie. Perspectives d'une alliance euro-russe.

* Renforcer les instruments de la diplomatie européenne. Développer les partenariats stratégiques

Evaluer et protéger les potentiels européens

* Services publics et administrations publiques

* Au plan humain et sociétal: Compétences professionnelles. Valeurs européennes (cf ci-dessus)

* Les épargnes mobilisables pour des investissements localisés en Europe

* Les secteurs des industries de l'infrastructure et du bâtiment

* Le secteur agricole et agro-alimentaire

* Le secteur des services. Le tourisme (?)

* Littoraux et mers continentales

Définir des stratégies économiques

* Peut-on, dans quels domaines et comment mêler libre échange, protectionnisme et économie dirigée?

* Elaborer ou diffuser une nouvelle pensée économique, vis-à-vis de la crise, de la dette et des marchés financiers. Voir par exemple nos commentaires au Manifeste des économistes atterrés http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=626&r_id=

* Exportation. Comment exporter tout en préservant la capacité d'innovation? La question des transferts de technologie

* Evaluer et commencer à prendre en compte les externalités internes et externes, positives et négatives (données que ne connaissent pas les comptabilités nationales et budgétaires)

Politiques de développement économiques et de lutte pour l'emploi

* Liste des domaines d'investissement et des politiques industrielles prioritaires dans les secteurs des technologies avancées et des recherche fondamentales et appliquées.

* Modalité de sélection et de financement des programmes de recherche dans les sciences émergentes

* Politique européenne de l'environnement: lutte contre le réchauffement, protection de la biodiversité terrestre et marine

* Politique monétaire et financière. Zone euro et extension à d'autres monnaies (£?) Rôle de la BCE et européanisation de la Dette. Fonds monétaires européen. Relations avec le secteur banque-assurance. Politique à l'égard des paradis fiscaux (notamment européens).

* Comment mobiliser l'épargne européenne? Fonds d'investissement stratégique européen

* Limites des politiques budgétaires dites d'austérité (ou de réforme)

* Le soft-power des puissances non européenne. Détecter et combattre les dépendances culturelles, notamment au regard de l'atlantisme

* Aides à la création et à la diffusion tous médias et supports. Traduction assistée. Intelligence artificielle

* Chaines TV et films plurilinguistiques (sur le modèle de Arte?)

* Politique de reconquête de souveraineté dans l'Internet et l'édition en ligne

Mettre en place et financer de grands programmes de souveraineté

* Technologies et matériels de défense et sécurité

* Technologies de l'information et du calcul

* Robotique autonome

* Neurosciences st sciences cognitives

* Espace

Réforme des institutions européennes

* Le moteur franco-allemand. Faut-il le conserver? L'élargir à d'autres?

* Faut-il développer les coopérations renforcées. Dans quels domaines?

* Un gouvernement économique et financier de la zone euro

* Comment et où harmoniser les droits fiscaux, sociaux et du travail, ainsi que les normes industrielles européennes. Comment définir une protection aux frontières correspondante.

* Faut-il renforcer et dans quels domaines les compétences de la présidence de l'UE et de la Commission? Faut-il augmenter les transferts budgétaires des Etats vers l'UE

Vers une Europe fédérale au service d'un souverainisme européen ?

* Comment définir un souverainisme européen et ses relations avec les souverainismes nationaux?

* Engager un débat et faire des propositions concernant la mise en place d'une Europe véritablement fédérale au service d'un tel souverainisme

* Proposer les grandes lignes d'une constitution fédérale pour l'Europe (Fédération des Etats européens)

Contributions européennes à une future économie-monde

* La question de la décroissance

* Participer à l'évaluation des externalités positives et négatives

* Les questions fiscales: impôt universel. Qui paierait et pour quoi?

* Les questions de revenu: revenu universel de solidarité. Qui paierait et pourquoi?

* Dans quels domaines conserver une aide européenne aux pays pauvres, compte tenu de son inefficacité croissante ? Santé, éducation (?) alimentation (?)

* Nouvelles formes d'aides au développement

11/01/2011

Red Europea de Reflexión Geopolítica. Réseau européen de réflexion géopolitique.

Session inaugurale. Ile de San Simon. 27 avril 2011.

Rappelons que la géopolitique est généralement considérée comme une science. Elle reste cependant encore très éloignée des sciences exactes. D'où l'intérêt de l'aborder avec le maximum d'objectivité, afin d'en éliminer des approches trop partisanes. Il est impossible cependant de ne pas se référer aux grandes options politiques sous-jacentes au choix des questions ou des solutions qui sont évoquées. Une démarche géopolitique bien conçue impose un esprit critique permanent. Elle suscite donc des débats. D'où son intérêt.

Automates Intelligents propose ici une première liste de thèmes paraissant importants pour les futurs travaux du Réseau européen de Réflexion géopolitique. Il sera possible d'en tirer des articles, des sujets d'étude, voire des dossiers à l'attention des décideurs économiques et politiques. Il faudra faire un tri en fonction des moyens d'approfondissement disponibles. Mais il nous semble qu'il s'agit de questions existentielles mettant en jeu la survie même de l'Europe en tant qu'entité géopolitique indépendante.

Plan

1. Evaluation des risques et des ressources

2. Définition de politiques stratégiques

3. Evolution des institutions européennes

4. Conclusion

1. Evaluation des risques et des ressources

Evaluation des risques menaçant le monde global

L'Europe n' échappera évidemment pas à ces risques. Elle devra mettre en oeuvre pour les prévenir, dans son propre intérêt comme dans celui du reste du monde, des politiques aussi efficaces que possible.

* Le changement climatique et ses conséquences: désertification, inondations, phénomènes météorologiques violents...D'une façon générale, les scientifiques prévoient pour 2050 et au delà une montée du niveau des mers et un déplacement vers les pôles (notamment l'arctique) des régions tropicales et tempérées.

* L'effondrement, au détriment de beaucoup d'espèces déjà menacées, de la biodiversité terrestre et océanique.

* La possibilité d'une croissance démographique mondiale supérieure aux plafonds actuellement estimés. La demande en produits alimentaires pourrait alors dépasser les prévisions actuelles.

* L'épuisement progressif de certaines ressources vitales: eau, terres arables, air non pollué, matières premières rares.

* Les catastrophes de type technologique, pouvant survenir partout y compris dans les pays développés. Avec l'accident de Fukushima au Japon, l'exemple du nucléaire de fission est aujourd'hui présent dans tous les esprits. Mais on doit évoquer aussi certains risques tenant notamment aux biotechnologies.

* Le maintien ou le développement, au niveau mondial, des inégalités de niveau de vie et d'éducation entre pays pauvres et pays riches. Il en résulte une dégradation croissante des services publics et des équipements dans de nombreux pays. Différentes tensions, pouvant prendre des formes violentes, en découleront nécessairement.

* La faiblesse persistantes des institutions internationales, au moment où la mondialisation des dangers demanderait une grande efficacité des organisations destinées à les combattre.

* La géopolitique du crime organisé et de l'illicite dans le monde (voir Revue Diplomatie, n° 50)

Evaluation des risques menaçant plus particulièrement l'Europe

Ces risques découlent des précédents. Mais certains sont inhérents à l'histoire ou à l'organisation de l'ensemble pan-européen.

* Le risque démographique: baisse de la natalité, vieillissement. L'appel à l'immigration ne permettra pas de résoudre les insuffisance de population active prévisibles. Des mesures de redressement de la natalité s'imposeraient donc sans attendre.

* L'insuffisance marquée de la plupart des matières premières énergétiques et industrielles jugées stratégiques.

* La perte progressive, par manque d'investissement et par délocalisation hors d'Europe, du potentiel scientifique, technologique et industriel ayant fait jusqu'à présent la puissance de l'Europe. Il en résulte un chômage de moins en moins supportable par les structures de l'Etat providence.

* Le maintien sinon la croissance des inégalités sociales et géographiques. Le sous-investissement dans les banlieues affecte toutes les villes européennes. Les transferts de ressources des pays européens riches vers les pays plus pauvres semblent bloqués.

* La tentation qu'éprouve, face à ces difficultés comme face à la crise, chaque Etat ou ensemble régional à se replier sur lui-même, au détriment de l'idéal européen. Ceci peut se traduire à l'extrême par un retour des nationalismes de type populiste.

* La perte d'influence des valeurs dont l'Europe était jusqu'à ces derniers temps le berceau: droits de l'homme, égalité entre les sexes, laïcité, démocratie politique et contre-pouvoirs, Etat régulateur et Etat-providence.

* L'abandon systématique des efforts de défense.

* D'une faon générale, l'absence d'une coordination politique suffisante. L'Union européenne, face aux grands empires, se présente comme un ectoplasme politique.

* La géopolitique du crime organisé et de l'illicite en Europe (voir Revue Diplomatie, n° 50)

Evaluation des ensembles géopolitiques concurrents

Dans un monde désormais multipolaire, la naïveté n'est pas de mise. Il faut connaitre les concurrents susceptibles de se transformer en adversaires. Il faut définir des stratégies globales de résistance à leur égard. Il faut aussi parallèlement identifier les partenaires occasionnels ou de long terme, afin de coopérer efficacement avec eux. Pour cela, des services efficaces de guerre et contre-guerre économique s'imposent, non seulement dans les principaux Etats mais au niveau européen.

* Les Etats-Unis. Indéniablement en perte d'influence face aux nouvelles puissances (dites émergées plutôt qu'émergentes), les Etats-Unis conservent des potentiels de compétitivité considérables, dont l'Europe doit s'inspirer. Ceci notamment dans le domaine scientifique et technologique, comme dans celui des technologies de puissance (défense, espace) et des industries culturelles (soft power). Cependant les Européens, trop souvent fascinés par la puissance américaine, oublient que l'Amérique n'a jamais encouragé l'émergence d'une puissance européenne autonome. Elle a toujours considéré l'Europe comme un instrument et avant-poste au service de ses propres stratégies. Sans tomber dans l'anti-américanisme, l'Europe doit se débarrasser d'un atlantisme naïf et se méfier de tous les réseaux d'influence actifs en son sein et travaillant au service des politiques américaines;

* La Chine. Deuxième, bientôt sans doute première puissance économique mondiale, la Chine sera de plus en plus en compétition sur la plupart des domaines avec l'Europe. Ceci ne justifie pas d'en faire un adversaire politique. L'Europe doit apprendre à mieux la connaître (dans ses forces comme dans ses faiblesses) et surtout adopter les moyens de se comporter elle-aussi en puissance vis-à-vis d'elle. Autrement dit pratiquer sans états d'âme la politique du donnant-donnant ou de la réciprocité. Mais pour cela l'Europe devra se renforcer considérablement.

* L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et les autres puissances émergentes. L'Europe devra dans l'ensemble adopter à leur égard des politiques sans naïveté, elles-aussi sur la base du donnant-donnant. Dans de nombreux cas, des partenariats stratégiques limités pourront être envisagés.

* La Russie. Malgré ses faiblesses actuelles, la Russie représente (pensons-nous) pour l'Europe un prolongement géographique, linguistique et culturel qu'il conviendrait de valoriser dans de nombreux domaines. L'inverse est également vrai. Des partenariats stratégiques euro-russes, voire de véritables accords industriels, scientifiques et économiques s'imposeront de plus en plus. Ils pourront être déterminants, tant pour l'avenir de la Russie que de l'Europe.

* L'Amérique latine et le continent africain. L'Europe ne peut se désintéresser de ces pays, malgré leurs difficultés actuelles. Il s'agit souvent, notamment pour les Etats européens du Sud, de véritables prolongements territoriaux ou civilisationnels. Les négliger représenterait une perte d'influence notable pour l'Europe, y compris pour les Etats de l'Europe centrale et orientale davantage tournés vers l'est. Ceci ne voudra pas dire une ouverture sans précautions, mais plutôt des co-investissements, dépourvus d'esprit néocolonialiste, dans les domaines économiques et techno-scientifiques essentiels. Dans cette perspective, on attachera désormais un intérêt particulier à ce que l'on nomme les « révolutions » dans le monde arabo-musulman, qui paraissent riches de promesses.

Evaluation et protection des potentiels européens

L'Europe dispose de potentiels exceptionnels, que par euro-pessimisme elle a tendance à négliger. Ils doivent au contraire faire l'objet de valorisation systématique, y compris dans le cadre de partenariats stratégiques avec les pays non-européens alliés de l'Europe.

* L'existence de structures étatiques et administratives solides, sans lesquelles s'installe ou demeure le désordre sociétal (on peut lire à cet égard ce qu'en dit Francis Fukuyama dans son dernier ouvrage « The origines of political order », 2011).

* L'existence de services publics et d'administrations publiques intervenant dans le domaine social (droit du travail, protection sociale, santé publique) et dans de nombreux secteurs relevant des « public utilities » (recherche scientifique désintéressée, transports, aménagement du territoire...). Les intérêts financiers globalisés mènent contre les structures étatiques et les services publics européens des offensives permanentes afin de les « privatiser » autrement dit afin de se les approprier. Ils ont réussi jusqu'à présent à le faire, avec l'appui de la Commission européenne et de gouvernements libéraux ou ultra-libéraux. Mais ce faisant l'Europe est en train de se priver des bases de sa puissance au plan mondial, comme de nombreux thèmes qu'elle pourrait « exporter » au bénéfice des jeunes Etats se tournant vers elle.

* Au plan humain et sociétal, l'existence d'une grande diversité de langues et de cultures, ainsi que de compétences professionnelles, rendant l'Europe capable de s'adapter rapidement, sur le mode biologique, à des changements dans les contraintes globales. Les valeurs européennes, évoquées précédemment pour en déplorer la perte d'influence, font partie de ces potentiels.

* La présence de nombreuses épargnes mobilisables, notamment au profit d'investissements localisés en Europe. Ceci fait contraste dans un monde où généralement les dettes publiques et privées paralysent les perspectives d'investissement.

* L'existence de secteurs économiques dynamiques, potentiellement au service du développement européen et des exportations: secteur agricole et agro-alimentaire, industries de l'infrastructure et du bâtiment, secteurs des technologies avancées (aéronautique et espace, transports terrestres, applications des NBIC), secteur des services. On mentionnera aussi le tourisme, qu'il ne faut pas négliger.

* Au plan géographique, l'Europe dispose d'un potentiel important en termes de facilités climatiques, de terres agricoles, de ressources fluviales, littorales et océaniques, dont il convient d'assurer la protection contre les tentations de sur-exploitations.

2. Définition de politiques stratégiques

Appelons ainsi des politiques intéressant le plus de partenaires européens possible, visant de préférence le moyen et le long terme, et impliquant, dans la tradition européenne, le plus grand nombre possible de ressources et de moyens publics.

Stratégies globales

Les choix quasiment philosophiques faits dans ces domaines impliquent de véritables options de société.

* Comment définir les domaines respectifs du libre-échange ou libéralisme économique et de l'économie régulée par la puissance publique (ou dirigée)? Peut-on envisager des économies mixtes, et sous quelles formes?

* Peut-on aujourd'hui en priorité élaborer ou diffuser une nouvelle pensée économique, vis-à-vis de la crise économique, de l'endettement et du recours aux marchés financiers. Notre réponse est affirmative. Voir par exemple nos commentaires au « Manifeste des économistes atterrés » http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=626&r_id= )

* Comment définir et financer les besoins de développement des laboratoires et universités en Europe, notamment dans les pays encore mal représentés à cet égard?

* Comment évaluer et commencer à prendre en compte les externalités internes et externes, positives et négatives. Il s'agit de données économiques que ne connaissent pas les comptabilités nationales et budgétaires mais qui représentent des actifs et des passifs déterminants pour la survie des populations et des sociétés).

Politiques de développement économiques et de lutte pour l'emploi

Le développement économique et le soutien à l'emploi ne signifient pas nécessairement la croissance systématique de la consommation, qui serait impossible. Ils doivent au contraire s'accompagner de décroissance dans un grand nombre de secteurs inutilement gaspilleurs, mais aussi de croissance dans ce que l'on nomme parfois le « capital cognitif ».

* Liste des domaines d'investissement et des politiques industrielles prioritaires dans les secteurs des technologies avancées et des recherche fondamentales et appliquées. Comment financer et protéger les investissements stratégiques? Le patriotisme industriel. Le protectionnisme sélectif.

* Comment contrôler les dérives actuelles du secteur des banques et des assurances? Comment lutter efficacement contre les paradis fiscaux?

* Comment exporter tout en préservant la capacité d'innovation? La question des transferts de technologie.

* Comment sélectionner et financer les programmes de recherche dans les sciences émergentes.

* Dans quels domaines et comment définir une politique européenne de l'environnement: lutte contre le réchauffement, protection de la biodiversité terrestre et marine.

* Dans quels domaines et comment définir une politique européenne de l'énergie (mix énergétique, production, transport, économies).

* Comment améliorer le fonctionnement de la zone euro? Faut-il chercher à l'étendre ou au contraire à la réduire?

* Comment augmenter les ressources publiques? Augmentation des impôts. Mobilisation et protection de l'épargne européenne? Faut-il créer un Fonds d'investissement stratégique européen?

* Quelles limites donner aux politiques budgétaires dites d'austérité (ou de réforme)

Le domaine particulier des grands programmes impliquant les technologies de souveraineté

Ce terme désigne des secteurs d'investissement dont aucune puissance mondiale ne peut prétendre aujourd'hui se passer sauf à aliéner son indépendance. On y retrouve les questions précédentes, appliquées à des recherches et applications imposant des politiques publiques spécifiques

* Technologies et matériels de défense et sécurité (de préférence duales).

* Technologies de l'information et du calcul.

* Robotique autonome et intelligence artificielle générale.

* Neurosciences et sciences cognitives.

* Espace civil et militaire, sous leurs diverses formes.

* Energies nouvelles.

* Biotechnologies et Industries pharmaceutiques

Politiques culturelles

Il s'agit de ce que les Etats-Unis ont nommé le soft-power. Le domaine recoupe ce dont l'Europe a longtemps été un symbole mondial: la création philosophique, artistique, culturelle. La généralisation des réseaux et outils numériques y exige une créativité et une adaptation continue. Des investissements permanents sont nécessaires, engageant les particuliers, les associations mais aussi les Etats. Pour l'Europe, il s'agit aussi de détecter et le cas échéant combattre les dépendances politiques à forme culturelle, notamment au regard de l'atlantisme dont la pénétration est mondiale. On évoquera également sous cette rubrique le développement des universités européennes et leur large ouverture aux étudiants étrangers qui contribuent éminemment à l'influence européenne dans le monde.

* Peut-on ou doit-on définir un soft-power européen. Qui doit s'en charger? Comment en préciser les cibles, les acteurs et les modes de diffusion?

* Dans quels domaines affecter des ressources publiques aux investissements culturels? Aides à la création et à la diffusion tous médias et supports. Développement de la traduction assistée et des programmes de gestion des compétences par l'intelligence artificielle.

* Doit-on encourager la production d'émission et la mise en place de chaînes plurilinguistiques (sur le modèle de Arte) ? Faut-il encourager l'édition en ligne? Faut-il limiter par voie réglementaire la publicité commerciale sur les réseaux culturels?

* Faut-il soutenir par des investissement publics la numérisation non commerciale des Bibliothèques et musées européens?

3. Evolution des institutions européennes

Beaucoup des reproches faits à l'Union européenne et plus généralement à l'Europe, tiennent à l'obsolescence de ses institutions laissant place parfois à une inadaptation de plus en plus criante. Ces institutions, définies au temps du libéralisme et dans l'optique d'éviter la mise en place en Europe d'une puissance mondiale indépendante, doivent aujourd'hui être profondément modifiées. La difficulté de la tâche ne devrait pas empêcher d'en faire une priorité. Les changements pourront être relativement ponctuels, mais dans une approche plus ambitieuse, ils pourront conduire (perspective que nous préconisons pour notre part) à la mise en place d'un véritable Etat Fédéral européen, proche de ce que sont les Etats-Unis d'Amérique.

Réforme des institutions européennes

On mentionnera dans cette rubrique les différents techniques permettant de donner plus de poids aux institutions européennes actuelles, sans modifier radicalement (par une constitution fédérale) leurs domaines de compétences et pouvoirs respectifs.

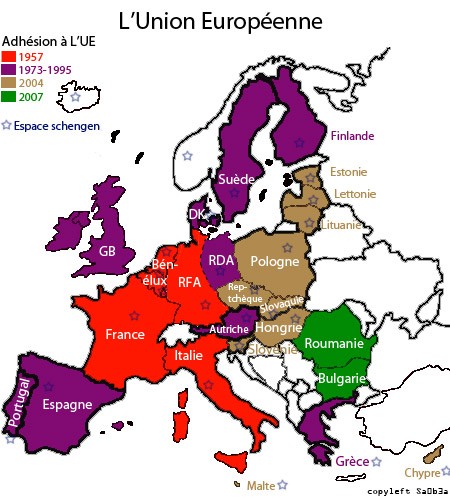

* Les frontières de l'Europe. Ce terme désigne la question complexe de l'élargissement possible de l'Union, mais aussi éventuellement de la sortie, sur leur demande, de certains Etats membres.

* Les « moteurs bi-nationaux». Le « moteur franco-allemand ». Faut-il le conserver? L'élargir à d'autres pays ? En encourager d'autres ? Faudrait-il envisager un statut particulier pour le Royaume-Uni, si celui-ci persistait à se considérer, au moins partiellement, comme « en dehors » de l'Europe ?

* Les coopérations renforcées. Comment les développer? Dans quels domaines? La défense constitue sans doute la première priorité, au delà des actions de défense européenne existantes. On étendra à cette fin les compétences et ressources de l'Agence européenne de défense.

* Les Agences. Celles-ci constituent des formes souples et efficaces d'association entre gouvernements, administrations et entreprises européennes. On citera l'Agence spatiale européenne, les agences de sécurité alimentaire ou de pharmacovigilance, l'Agence Eurocontrol. Nous proposons pour notre part d'en créer de nouvelles, avec des pouvoirs étendus: Agence européenne de l'énergie, Agence européenne de l'environnement...On renforcera parallèlement les services européens en charge de la coopération avec les pays pauvres.

* Le renforcement du gouvernement économique et financier de la zone euro. Il s'agit d'une priorité absolue, afin de doter l'ensemble des pays de la zone euro des moyens d'harmonisation fiscale, douanière, réglementaire sans lesquels aucune gestion commune de la monnaie unique n'est viable. Il s'agira pratiquement d'un premier pas vers une Europe fédérale plus étendue.

* Comment augmenter et dans quels domaines les compétences de la présidence de l'Union et de la Commission? Il serait indispensable en priorité d'accroître les transferts budgétaires des Etats vers l'Union, de façon à ce que le budget communautaire atteigne au moins 10 à 15% de l'ensemble des budgets européens.

Vers une Europe fédérale au service d'un souverainisme européen

Appelons souverainisme européen la capacité de l'Union européenne de se comporter globalement comme un Etat souverain, analogue aux Etats-Unis, à la Chine et à bien d'autres. Cela ne serait pas possible sans la transformation de l'Union. en faisant non plus une confédération d'Etats nationaux mais une Fédération d'Etats fédérés. Vu l'importance des résistances probables, une démarche en plsieurs temps, accompagnée de simulations sur Internet, pourrait être envisagée.

* Mise en place d'une Assemblée constituante et adoption d'une première constitution fédérale.

* Election d'une chambre des députés et d'une chambre des Etats-membres.

* Election d'un Président

* Développement d'une administration fédérale avec transfert progressif de compétences, moyens budgétaires et ressources humaines.

4. Conclusion

Comment mobiliser les opinions publiques au service de la construction européenne?

Cette question est essentielle, mais souvent perdue de vue. Des sacrifices importants s'imposeront avec l'aggravation et la conjonction des crises. Comment les faire accepter? En dehors des mobilisations spontanées, les futurs responsables de l'approfondissement de la construction européenne pourront compter sur plusieurs facteurs simultanés.

* La peur devant l'aggravation des risques, poussant à l'union (fear factor).

* L'enthousiasme face à des objectifs difficiles, de grands enjeux technologiques, la conquête de nouveaux territoires (spatial, intelligence artificielle...)

*La volonté de ne pas se laisser dépasser par des compétiteurs non européens.

* La production de l'adhésion par la multiplication des débats et controverses, utilisant notamment les réseaux interactifs.

00:31 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, affaires européennes, politique internationale, union européenne, parlement européen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 mai 2011

L'usuraio Strauss Kahn inciampa nell'economia reale

L’usuraio Strauss Kahn inciampa nell’economia reale

La caduta del direttore generale del Fmi rimescola i poteri e la distribuzione delle poltrone dei poteri forti mondiali

Filippo Ghira  Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.

Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.

L’usuraio francese doveva essere così abituato ad imporre condizioni capestro dal punto di vista finanziario a Paesi come Portogallo, Irlanda e Grecia, beneficiati (si fa per scrivere) dei suoi aiuti (al tasso di interesse del 6,2% annuo) da non riuscire più a comprendere quale sia il confine con l’economia reale e con la legge della domanda e dell’offerta. Fosse stato in Italia, avrebbe dovuto toccare con mano che ogni cosa ha un suo preciso valore e il più delle volte ha anche un prezzo. Un principio ancora più vero negli Stati Uniti come è certificato dalla sempre verde considerazione in merito fatta oltre un secolo fa da Oscar Wilde. Strauss Kahn avrà quindi compreso che anche nel Paese dove i sogni possono diventare realtà, anche nella città dove la fiaccola della Statua della Libertà indica la strada del successo e del guadagno ai nuovi immigrati, bisogna rispettare certe regole. Bisogna in primo luogo pagare perché non tutto è concesso gratis ai potenti di turno. Soprattutto per quelli che come lui hanno fama di essere ossessionati dalle donne e ai quali, in questi frangenti, giurie e giudici daranno torto sempre e comunque.

La vicenda del tecnocrate socialista francese, al di là dei risvolti penali che dovranno essere accertati in sede giudiziaria, rischia però di comportare conseguenze non da poco a livello internazionale, sia per gli equilibri politici in senso stretto che per quelli economico-finanziari. Qualunque sarà la conclusione del bunga bunga di New York, appare infatti chiaro che la carriera di Strauss Kahn è stata definitivamente stroncata. Si sono dissolte così in poche ore tutte le speranze di essere nominato candidato ufficiale del Partito Socialista alla presidenza della Repubblica e di arrivare l’anno prossimo all’Eliseo dopo uno vittorioso scontro al ballottaggio con Nicolas Sarkozy che nel 2007, con rara sensibilità, lo aveva fatto salire alla guida del Fmi. Erano gli stessi sondaggi d’opinione a dare infatti come certa la sua designazione a candidato socialista e a dare come più che probabile un suo successo contro l’attuale presidente post gollista che non gode più del favore di un tempo ma che comunque rappresenterà lo schieramento di centrodestra. Una lotta che in ogni caso avrebbe lasciato inalterati i rapporti di forze all’interno del sistema economico-industriale e finanziario francese. Sarkozy e Strauss Kahn sono infatti pienamente funzionali a tali interessi, la difesa dei principi del Libero Mercato (ossia delle banche e degli speculatori) rappresenta una costante per entrambi, e una eventuale presidenza del secondo si sarebbe differenziata da quella del suo predecessore soltanto per questioni di dettaglio. Quelle per intenderci, legate ai diritti civili, come è tradizione del partito francese della rosa nel pugno.

La caduta di Strauss Kahn rappresenta quindi una fortuna e allo stesso tempo un colpo per Sarkozy. Una fortuna perché gli toglie dai piedi un pericoloso concorrente. E in questo qualche osservatore smaliziato ha lanciato l’ipotesi di una “manina” dei servizi segreti Usa per aiutare Sarkozy a liberarsi di un pericoloso concorrente. Forse, un ringraziamento di Obama per il nuovo asse Washington-Londra-Parigi che tanto buona (!) prova di sé ha dato nell’aggressione alla Libia e nel tentativo di creare un nuovo ordine mediterraneo?

Ma rappresenta pure un colpo perché taglia molte possibilità al progetto di portare un altro francese alla direzione generale del Fmi l’anno prossimo, quando sarebbe scaduto il mandato di Dsk, come lo chiamano ormai i giornali. L’Eliseo aveva infatti pensato a Christine Lagardère, attuale ministro delle Finanze, che è gradita sia a Washington che a Londra che, in virtù del peso delle rispettive quote versate al Fmi come fondi di dotazione, possono esprimere il nome di un loro candidato di fiducia e farlo accettare dagli altri. Non è così un caso che ad appena 24 ore dall’arresto di Dsk, venga già fatto circolare il nome di un suo possibile successore che secondo i bookmaker britannici potrebbe essere Shri S.Sridhar, attuale presidente e direttore operativo della Banca centrale indiana, dato a 3,50. Una nomina che sarebbe la presa d’atto della nuova forza economica e politica assunta da Nuova Delhi sugli scenari internazionali.

La fine della carriera di Dsk potrebbe, qui però il condizionale è d’obbligo perché i giochi sono ormai fatti, costituire un handicap per la nomina di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale europea, in sostituzione di un altro francese, Jean Claude Trichet, il cui mandato scade in ottobre. Sia Sarkozy che il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si erano già espressi ufficialmente per Draghi ma adesso la Francia rischia di trovarsi senza propri rappresentanti alla guida di due fra i principali organismi internazionali, due centri di potere enormi attraverso i quali incidere pesantemente sulla finanza, sull’economia e sulla politica. A Parigi resterebbe soltanto, ma non è poco, Pascal Lamy che nel 2005 è stato eletto alla guida dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ed è stato poi confermato nel 2009 per altri 4 anni.

Questo tipo di umori hanno fatto da cornice ieri ai lavori dell’Eurogruppo a Bruxelles, nel corso dei quali si è parlato di tre questioni. Il via libera all’aiuto di 78 miliardi di euro al Portogallo. La definizione dell’Esm, il fondo permanente salva Stati che dal 2013 sostituirà quello provvisorio (Efsf). E infine il via libera alla nomina di Draghi alla Bce.

In assenza di Dsk, a rappresentare il Fmi a Bruxelles c’era il numero due, lo statunitense John Lipsky, nominato direttore generale ad interim, definito da un comunicato come “un uomo capace, di grande esperienza e un forte economista”. In concreto, si tratta di un usuraio che è stato capo economista alla JP Morgan, alla Chase Manhattan dei Rockefeller e alla Salomon Brothers. Davvero una bella scuola nella quale fare la giusta esperienza ed essere poi in grado di taglieggiare i popoli in quello che è lo sport preferito del Fmi.

17 Maggio 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=8287

17:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fmi, économie, europe, affaires européennes, france, dominique strauss-kahn, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 mai 2011

Quand les Belges partent à la conquête de la Chine...

Quand les Belges partent à la conquête de la Chine…

Une ligne ferroviaire ayant pour point de départ le port d'Anvers, qui, via l'Allemagne et la Pologne, puis l'Ukraine, la Russie et la Mongolie, ralliera la Chine jusqu'à la plus grande ville chinoise (Chongqing, 32 millions d'habitants), soit près de 11.000 kilomètres. Le projet va cependant plus loin : les voies fluviales et ferroviaires chinoises feront de Chongqing un hub relié directement à l'Europe. Un projet qui, cependant, en dehors du port d'Anvers, ne sera pas aux mains d'opérateurs belges, au grand dam de la SNCB. C'est la société suisse, HUPAC, un des leaders européens du fret par rail, déjà en contrat avec le port d'Anvers, qui assurera la liaison Belgique-Chine, en association avec deux partenaires russes (Russkaya Troyka et Eurasia Good Transport).

Il peut paraître surprenant qu'une institution portuaire soit au coeur d'un projet ferroviaire transcontinental. Le doute se lève dès lors qu'en termes de temps, le fret acheminé d'Anvers à Chongqing le sera en deux fois moins de temps que par voie maritime (environ 20 jours contre 40). Malgré les problèmes récurrents en matière de transport international par rail, dont l'écartement des rails, un gain considérable de temps est à la clé du projet. L'argument environnemental vient compléter le projet. Un transport ferroviaire, deux fois plus rapide que le transport maritime serait moins consommateur en énergie. Quant au volet administratif, il ne serait pas en reste. Une coopération et surtout la mise en place d'un système d'échange d'informations entre les services douaniers des pays concernés seront nécessaires. Bref, une « Green Train Line » entre la Chine et l'Europe, une première mondiale attractive… Le port d'Anvers se verrait ainsi devenir « le hub » européen pour le transit de marchandises à destination de la Chine. Largement aidé par son hinterland, Anvers deviendrait le passage obligé des marchandises, non seulement européennes mais également du Nord de l'Amérique, du l'ouest Africain, etc… Anvers accueillera certainement aussi de nombreuses entités économiques ou autres de l'Empire du Milieu. Les retombées économiques pour la région pourraient être considérables.

La Belgique, et plus particulièrement la Région flamande, est, semble-t-il, en train de modifier, ou en tout cas de tenter de modifier, les cartes géostratégiques et géoéconomiques actuelles. Réduire le trafic maritime à destination de la Chine au profit d'une liaison ferroviaire implique une vision géoéconomique nouvelle. La Russie est au coeur de cette nouvelle vision (et participe d'ailleurs pleinement au projet). Il en va de même de la place de l'Ukraine. Concernant la Chine, actuellement focalisée sur le développement d'Est en Ouest de son territoire, elle pourrait se libérer de cette contrainte. Au sein même de l'Europe, une modification des équilibres de puissance (en terme de flux et d'acheminement de marchandises tout au moins et donc de création de valeur) pourrait s'opérer au profit de l'Europe du Nord (Benelux, Nord-Ouest de l'Allemagne,…). Ces glissements d'équilibres ne semblent pas se faire au profit de la France. Aucun partenaire français n'est évoqué dans le projet ferroviaire entre le port d'Anvers et Chongqing. De plus, le grand chantier du canal « Seine-Nord Europe », une fois terminé, sera une autoroute fluviale reliant l'Ile de France au port d'Anvers (et sa nouvelle gare) ; probablement au détriment du port du Havre (Lire La guerre des puissances portuaires en Europe). Faut-il être aujourd'hui un petit pays, sans gouvernement fédéral qui plus est, pour avoir des idées de développement ambitieuses?

00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, eurasie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eurosibérie, anvers, belgique, flandre, communications continentales, chemins de fer, infrastructures, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fine dell'Europa

La fine dell’Europa

Ex: http://www.centrostudilaruna.it/

L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur Gli ultimi giorni dell’Europa. Epitaffio per un vecchio continente (Marsilio) c’è davvero da rabbrividire. Nessun allarmismo a effetto, intendiamoci, non si tratta di un instant book a sensazione. È semplicemente una riflessione basata sui fatti. Che atterrisce per le prospettive che squaderna, solo osservando i dati già acquisiti e quelli in dinamica evoluzione. La questione di vita o di morte si riduce a due semplici, ma esplosivi fattori: denatalità e immigrazione.

L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur Gli ultimi giorni dell’Europa. Epitaffio per un vecchio continente (Marsilio) c’è davvero da rabbrividire. Nessun allarmismo a effetto, intendiamoci, non si tratta di un instant book a sensazione. È semplicemente una riflessione basata sui fatti. Che atterrisce per le prospettive che squaderna, solo osservando i dati già acquisiti e quelli in dinamica evoluzione. La questione di vita o di morte si riduce a due semplici, ma esplosivi fattori: denatalità e immigrazione.

Laqueur dà qualche cifra e avanza osservazioni elementari su dati che sono pubblici, alla portata di tutti, ma che nessuno divulga: «Fra cent’anni la popolazione dell’Europa sarà solo una minima parte di quello che è ora e in duecento anni alcuni paesi potrebbero scomparire». E aggiunge che «alcuni hanno sostenuto che se l’Europa sarà ancora un continente di qualche importanza duecento anni da adesso, sarà quasi certamente un continente nero». Poiché i bianchi sono sterili, non fanno e non vogliono fare figli, mentre gli immigrati di colore sono fertilissimi e si riproducono a tassi esponenziali. Tutto vero, si dirà, ma insomma si tratta di proiezioni parecchio lontane, nulla di cui preoccuparsi oggi… Non esattamente. La catastrofe è già in pieno svolgimento e il cappio si chiuderà tra breve. E nel corso della nostra stessa vita avremo modo di verificarlo non per sintomi, magari anche gravi come sta già accadendo, ma per una travolgente evidenza. Secondo le stime della Comunità Europea e delle Nazioni Unite, che l’autore riporta, la Francia, nel corso del secolo XXI, passerà dagli attuali 60 milioni di abitanti a 43, il Regno Unito da 60 a 45, la Germania da 80 a 32, la Spagna da 39 a 12…

L’Italia poi, dagli odierni 57 milioni, si troverà a contarne 15 verso la fine del secolo. Occorre ovviamente considerare che i dati riferiti a queste proiezioni sulle popolazioni europee dei prossimi decenni contengono il fatto che moltissimi di quei cittadini non saranno altri che i figli di recente e recentissima immigrazione. Tanto che le popolazioni europee in calo vedranno velocemente elevarsi il numero dei propri concittadini di origine non europea: maghrebini, mediorientali, asiatici, africani… Laqueur attira non a caso l’attenzione sul fatto che il declino demografico relativamente contenuto che si rileva nei casi di Francia e Gran Bretagna dipende essenzialmente dal «tasso di fertilità relativamente alto nelle comunità di immigrati, neri e nordafricani in Francia, pakistani e caraibici in Gran Bretagna». Cioè: le previsioni sulle popolazioni europee del prossimo futuro non riguardano la popolazione bianca che in una parte sempre meno numerosa… I bianchi europei, come già accade negli Stati Uniti – che nel 2050 vedranno il gruppo ispanico prevalere su quello anglosassone, e quello nero avvicinarglisi sensibilmente –, vittime della loro denatalità conculcata dalla società del benessere e del profitto, stanno andando incontro a un rapido inabissamento, che presto ne farà una minoranza minacciata di estinzione sul suolo europeo.

L’Italia poi, dagli odierni 57 milioni, si troverà a contarne 15 verso la fine del secolo. Occorre ovviamente considerare che i dati riferiti a queste proiezioni sulle popolazioni europee dei prossimi decenni contengono il fatto che moltissimi di quei cittadini non saranno altri che i figli di recente e recentissima immigrazione. Tanto che le popolazioni europee in calo vedranno velocemente elevarsi il numero dei propri concittadini di origine non europea: maghrebini, mediorientali, asiatici, africani… Laqueur attira non a caso l’attenzione sul fatto che il declino demografico relativamente contenuto che si rileva nei casi di Francia e Gran Bretagna dipende essenzialmente dal «tasso di fertilità relativamente alto nelle comunità di immigrati, neri e nordafricani in Francia, pakistani e caraibici in Gran Bretagna». Cioè: le previsioni sulle popolazioni europee del prossimo futuro non riguardano la popolazione bianca che in una parte sempre meno numerosa… I bianchi europei, come già accade negli Stati Uniti – che nel 2050 vedranno il gruppo ispanico prevalere su quello anglosassone, e quello nero avvicinarglisi sensibilmente –, vittime della loro denatalità conculcata dalla società del benessere e del profitto, stanno andando incontro a un rapido inabissamento, che presto ne farà una minoranza minacciata di estinzione sul suolo europeo.

L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa.

L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa.

Ma gli scenari tratteggiati da Laqueur riguardano anche altro. L’immigrazione in atto. Si tratta di una pietra tombale di fabbricazione mondialista, sotto la quale sta per essere tumulata l’idea stessa di Europa. Quella che dal dopoguerra in poi è stata prima un’emigrazione per lavoro, cui seguì il ritorno quasi generale in patria, dagli anni Ottanta è diventata una crescente infiltrazione, infine assumendo, in questi anni, i contorni dell’incontrastato arrembaggio di massa. Non diciamo frenato o regolamentato, ma neppure deplorato. Al contrario: i governi, la stampa, gli esponenti della letale “società civile” asservita ai suoi tabù, l’alimentano di continuo. A questi ambienti della sobillazione tengono dietro gli esecutori materiali. Cosche criminali, agenzie umanitarie, volontariati onlus debitamente sovvenzionati, Chiese: ecco i protagonisti di quella potente lobby – come la definisce Laqueur – che ha per tempo individuato nella sollecitazione della disperazione di massa e nel suo incanalamento verso l’Europa il business del secolo. Un neo-schiavismo che sradica il nero o il giallo, lo stipa nelle periferie degradate delle città portuali del Terzo Mondo, infine lo dirige verso le centrali dello sfruttamento turbocapitalistico di ultima generazione, operando la devastazione di ogni comunitarismo, sia nell’ospitante che nell’ospitato: con una criminalità reale e un umanitarismo di facciata (spesso unendo le due cose in un’unica intrapresa industriale), si ottiene così la spaventosa tratta, che ha come conseguenza matematica due avvenimenti simultanei: l’annientamento dei tessuti etnico-sociali delle millenarie culture europee; lo sgretolamento e la disumanizzazione delle stesse realtà terzomondiste attirate in Europa.

Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine».

Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine».

Mentre i nostri governi applicano il principio dell’autolesionismo sistematico, dando privilegi sociali (sussidi, alloggi, lavoro, depenalizzazione dei reati, permissivismo sempre e ovunque), gli immigrati sfruttano i congegni legali offertigli su un vassoio d’argento. L’esempio tedesco: gli assistenti sociali «hanno insegnato ai turchi come approfittare delle rete di protezione sociale, il che significa ottenere dallo Stato e dalle amministrazioni locali il massimo possibile di assistenza economica e di altro genere con il minimo contributo possibile al bene comune». Integrazione? Per milioni di immigrati, ovunque in Europa, «i problemi sono gli stessi: ghettizzazione, re-islamizzazione, alta disoccupazione giovanile e scarso rendimento nelle scuole».

Le organizzazioni degli immigrati del tipo della potente Muslim Brotherhood – incoraggiate dagli europei e cavalcate da sciami di imam, leader etnici, predicatori – finiscono prima o dopo per «ottenere ciò che vogliono». E, mentre gli europei perdono mano a mano la loro identità, accade al contrario che gli immigrati rafforzino la loro: «I turchi in Germania rimangono turchi anche se hanno adottato la cittadinanza tedesca; il governo di Ankara vuole che essi votino alle elezioni turche, e allo stesso tempo che essi, ovunque vivano, difendano gli interessi della Grande Turchia che rimane la loro patria».

Nel frattempo, irresponsabili politici di tutte le sponde – ne sappiamo qualcosa noi in Italia – spingono per offrire al più presto il diritto di voto agli immigrati. Vogliono la fine dell’Europa. Vibrano di quella febbre suicida di cui parlò Spengler a proposito delle società corrotte, senili, morte dentro. Laqueur parla di declino irreversibile per l’Europa. Ci invita a fare un giro per Neukölln, La Courneuve o Bradford, concentrazioni urbane completamente extra-europee. E si chiede come mai «ci si sia resi conto così tardi di questo stato di cose». Ma noi chiediamo a lui: è sicuro che gli europei abbiano capito in che situazione si trovano? Ottenebrati dalla propaganda mondialista e dalla paura di incorrere nel tabù del “razzismo”, sapientemente evocato, gli europei guardano dall’altra parte. Questo bel capolavoro umanitario che è l’Europa multiculturale viene infatti perseguito agitando come bastoni alcune infernali parolette, dietro alle quali si ripara il trafficante europeo di uomini e di ideali: accoglienza, solidarietà, diritti umani, etnopluralismo… Queste parole ipocrite nascondono la violenza del senso di colpa instillato a forza nella nostra gente. Hanno il rintocco della campana a morto per l’Europa.