[1]

[1]

Malgré l’aura d’omnipotence que la plupart des empires projètent, un regard sur leur histoire devrait nous rappeler que ce sont des organismes fragiles. L’écologie de leur pouvoir est si délicate que lorsque les choses commencent à aller vraiment mal, les empires se désagrègent généralement à une vitesse incroyable : juste une année pour le Portugal, deux années pour l’Union Soviétique, 8 pour la France, 11 pour les Ottomans, 17 pour la Grande-Bretagne et, selon toute vraisemblance, 22 ans pour les Etats-Unis, à partir de la cruciale année 2003.

Les futurs historiens identifieront probablement l’invasion irréfléchie de l’Irak par l’administration de George W. Bush, cette année-là, comme le commencement de la chute de l’Amérique. Cependant, à la place du bain de sang qui a marqué la fin de tant d’empires du passé, avec des villes qui brûlent et des civils massacrés, cet effondrement impérial du 21ème siècle pourrait survenir de façon relativement discrète, par les circonvolutions invisibles de l’effondrement économique ou de la guerre cybernétique.

Mais n’ayez aucun doute : lorsque la domination mondiale de Washington prendra irrémédiablement fin, il y aura des souvenirs quotidiens douloureux de ce qu’une telle perte de pouvoir signifie pour les Américains de tous les milieux. A l’instar de ce qu’une demi-douzaine de nations européennes ont découvert, le déclin impérial tend à avoir un impact remarquablement démoralisant sur une société, apportant ordinairement des privations économiques pendant au moins une génération. Au fur et à mesure que l’économie se refroidit, la température politique monte, déclenchant souvent de sérieux troubles.

Les données économiques, éducatives et militaires disponibles indiquent, pour ce qui est de la puissance mondiale des Etats-Unis, que les tendances négatives s’accumuleront rapidement d’ici à 2020 et atteindront probablement une masse critique au plus tard en 2030. Le Siècle Américain, proclamé si triomphalement au commencement de la Deuxième Guerre Mondiale, sera réduit à néant et s’éteindra d’ici à 2025, dans sa huitième décennie, et pourrait être relégué définitivement au passé d’ici 2030.

Fait révélateur, en 2008, la Commission Nationale Américaine des Renseignements [US National Intelligence Council] a admis pour la première fois que la puissance globale des Etats-Unis suivait vraiment une trajectoire déclinante. Dans l’un de ses rapports périodiques sur le futur, Global Trends 2025 [Tendances Mondiales 2025], cette commission a cité « le transfert brutal de la richesse mondiale et de la puissance économique, actuellement en cours, de l’Ouest vers l’Est », et « sans précédent dans l’histoire moderne », comme premier facteur du déclin de la « force relative des Etats-Unis – même dans le domaine militaire ». Toutefois, comme beaucoup à Washington, les analystes de cette commission ont anticipé un atterrissage très en douceur et très long de la prééminence mondiale américaine, et ils ont nourri l’espoir que d’une façon ou d’une autre les Etats-Unis « garderaient longtemps une capacité militaire unique… afin de projeter leur puissance militaire sur le monde » pour les décennies à venir.

Pas la moindre chance ! Selon les projections actuelles, les Etats-Unis se retrouveront en deuxième position derrière la Chine (déjà deuxième économie mondiale) en terme de production économique, aux alentours de 2026, et derrière l’Inde d’ici à 2050. De même, l’innovation chinoise suit une trajectoire qui conduira la Chine au leadership mondial en science appliquée et en technologie militaire entre 2020 et 2030, juste au moment où les nombreux scientifiques et ingénieurs brillants de l’Amérique actuelle prendront leur retraite, sans pouvoir être adéquatement remplacés à cause d’une nouvelle génération mal instruite.

D’ici 2020, selon les prévisions actuelles, le Pentagone se lancera dans un va-tout militaire d’un empire mourrant. Il lancera une triple couverture spatiale létale, constituée de robotique avancée et qui représente le dernier meilleur espoir de Washington de maintenir son statut de puissance mondiale, malgré son influence économique déclinante. Toutefois, dès cette année-là, le réseau mondial de satellites de communication de la Chine, soutenu par les super-ordinateurs les plus puissants du monde, sera également entièrement opérationnel, procurant à Pékin une plate-forme indépendante pour la militarisation de l’espace et un puissant système de communication pour ses missiles – ou attaques cybernétiques – dans tous les endroits de la planète.

Enveloppée dans sa prétention démesurée impériale, comme Whitehall ou le Quai d’Orsay avant elle, la Maison Blanche semble toujours imaginer que le déclin américain sera progressif, modéré et partiel. Dans son Adresse à l’Union en janvier dernier, le Président Barack Obama a donné la garantie qu’il « n’accepte pas la deuxième place pour les Etats-Unis d’Amérique ». Quelques jours plus tard, le Vice-président Joseph Biden, a tourné en dérision l’idée même que « nous sommes destinés à réaliser la prophétie de [l’historien Paul] Kennedy, selon laquelle nous serons une grande nation qui aura échoué parce que nous avons perdu le contrôle de notre économie et que nous nous sommes trop agrandis ». De la même manière, Joseph Nye, le gourou néolibéral en politique étrangère, s’exprimant dans le numéro de novembre du journal institutionnel Foreign Affairs, a balayé toute idée d’essor économique et militaire de la Chine, rejetant « les métaphores trompeuses de déclin organique » et niant qu’une détérioration de la puissance globale des Etats-Unis était en cours.

Les Américains ordinaires, voyant leurs emplois se délocaliser à l’étranger, ont une vision plus réaliste que leurs dirigeants qui, eux, sont bien protégés. Un sondage d’opinion d’août 2010 a mis en évidence que 65% des Américains pensaient que leur pays était désormais « en état de déclin ». Déjà, l’Australie et la Turquie, des alliés militaires traditionnels des Etats-Unis, utilisent leurs armes fabriquées en Amérique pour des manœuvres aériennes et navales conjointes avec la Chine. Déjà, les partenaires économiques les plus proches des Etats-Unis s’éloignent de la position de Washington et se tournent vers la devise chinoise, dont les taux sont manipulés. Alors que le président [Obama] revenait d’Asie le mois dernier, un gros titre sinistre du New York Times résumait ainsi le moment fort de son voyage : « Sur La Scène Mondiale, La Vision Economique d’Obama Est Rejetée, La Chine, La Grande-Bretagne Et L’Allemagne Contestent Les USA, Les Pourparlers Commerciaux Avec Séoul Ont Egalement Echoué ».

D’un point de vue historique, la question n’est pas de savoir si les Etats-Unis perdront leur puissance globale incontestée, mais juste à quelle vitesse et avec quelle brutalité se produira leur déclin. A la place des désirs irréalistes de Washington, prenons la propre méthodologie du National Intelligence Council pour décrypter l’avenir, afin de suggérer quatre scénarios réalistes (accompagnés de quatre évaluations associées de leur situation actuelle) sur la manière, que ce soit avec fracas ou dans un murmure, dont la puissance globale des Etats-Unis pourrait toucher à sa fin dans les années 2020. Ces scénarios futuristes comprennent : le déclin économique, le choc pétrolier, la mésaventure militaire et la Troisième Guerre Mondiale. Même si ces scénarios sont loin d’être les seules possibilités en matière de déclin – voire même d’effondrement – américain, ils offrent une fenêtre sur un futur qui arrive au pas de charge.

Le déclin économique

La situation actuelle

Aujourd’hui, trois menaces principales existent vis-à-vis de la position dominante des Etats-Unis dans l’économie mondiale : la perte de l’influence économique grâce à une part du commerce mondial qui se rétrécit, le déclin de l’innovation technologique américaine et la fin du statut privilégié du dollar en tant que devise de réserve mondiale.

Dès 2008, les Etats-Unis sont déjà tombés au troisième rang mondial pour les exportations, avec 11% des exportations mondiales, comparés à 12% pour la Chine et 16% pour l’Union Européenne. Il n’y a aucune raison de croire que cette tendance va s’inverser.

De la même façon, le leadership américain dans l’innovation technologique est sur le déclin. En 2008, les Etats-Unis étaient encore numéro deux derrière le Japon en matière de dépôts de brevets, avec 232.000, mais la Chine se rapprochait très vite avec 195.000 brevets, grâce à une augmentation foudroyante de 400% depuis l’an 2000. Un signe annonciateur d’un déclin supplémentaire : en 2009, les Etats-Unis sont tombés au plus bas, au cours de la décennie précédente, parmi les 40 pays étudiés par la Fondation pour l’Innovation et l’Information Technologique, en termes de « changement » dans la « compétitivité mondiale en matière d’innovation ». Ajoutant du corps à ces statistiques, en octobre dernier, le Ministère de la Défense chinois a dévoilé le super-ordinateur le plus rapide du monde, le Tianhe-1 A, si puissant, selon un expert américain, qu’il « fait voler en éclat les performances de l’actuelle machine n°1 » aux Etats-Unis.

Ajoutez à cette preuve limpide que le système éducatif américain, qui constitue la source des futurs scientifiques et innovateurs, est passé derrière ses concurrents. Après avoir été à la tête du monde pendant des décennies sur la tranche d’âge des 25-34 ans possédant un diplôme universitaire, ce pays a sombré à la douzième place en 2010. Le Forum Economique Mondial, la même année, a classé les Etats-Unis à une médiocre 52ème place sur 139 pays, en ce qui concerne la qualité de ses universités de mathématiques et d’instruction scientifique. Près de la moitié de tous les diplômés en sciences aux Etats-Unis sont désormais des étrangers, dont la plupart rentreront chez eux, et ne resteront pas aux Etats-Unis comme cela se passait autrefois. Autrement dit, d’ici 2025, les Etats-Unis se retrouveront probablement face à une pénurie de scientifiques de talent.

De telles tendances négatives encouragent la critique acerbe croissante sur le rôle du dollar en tant que devise de réserve mondiale. « Les autres pays ne veulent plus adhérer à l’idée que les Etats-Unis savent mieux que les autres en matière de politique économique », a observé Kenneth S. Rogoff, ancien chef économiste au FMI. A la mi-2009, avec les banques centrales qui détenaient un montant astronomique de 4.000 milliards de dollars en bons du trésor américain, le Président russe Dimitri Medvedev a insisté sur le fait qu’il était temps de mettre fin au « système unipolaire artificiellement maintenu » et basé sur « une devise de réserve qui avait été forte dans le passé ».

Simultanément, le gouverneur de la banque centrale chinoise a laissé entendre que l’avenir pourrait reposer sur une devise de réserve mondiale « déconnectée des nations individuelles » (c’est-à-dire, le dollar américain). Prenez tout ceci comme des indications du monde à venir et comme une tentative possible, ainsi que l’a soutenu l’économiste Michael Hudson, « d’accélérer la banqueroute de l’ordre mondial militaro-financier des Etats-Unis ».

Un scénario pour 2020

Après des années de déficits croissants, nourris par des guerres incessantes dans des pays lointains, en 2020, comme l’on s’y attend depuis longtemps, le dollar américain perd finalement son statut spécial de devise de réserve mondiale. Soudain, le coût des importations monte en flèche. Incapable de payer des déficits allant crescendo en vendant des bons du Trésor à présent dévalués, Washington est finalement obligé de réduire considérablement son budget militaire boursouflé. Sous la pression de ses citoyens et de l’étranger, Washington retire les forces américaines de centaines de bases à l’étranger qui se replient sur un périmètre continental. Cependant, il est désormais bien trop tard.

Face à une superpuissance qui s’éteint et qui est incapable de payer ses factures, la Chine, l’Inde, l’Iran, la Russie et d’autres puissances, grandes ou régionales, défient et provoquent la domination des Etats-Unis sur les océans, dans l’espace et le cyberespace. Pendant ce temps, en pleine inflation, avec un chômage qui croit sans cesse et une baisse continue des salaires réels, les divisions intérieures s’étendent en violents clashs et en débats diviseurs, souvent sur des questions remarquablement hors sujet. Surfant sur une vague politique de désillusion et de désespoir, un patriote d’extrême-droite capture la présidence avec une rhétorique assourdissante, exigeant le respect de l’autorité américaine et proférant des menaces de représailles militaires ou économiques. Le monde ne prête quasiment pas attention alors que le Siècle Américain se termine en silence.

Le choc pétrolier

La situation actuelle

Une victime collatérale de la puissance économique déclinante de l’Amérique a été son verrouillage des approvisionnements en pétrole. Accélérant et dépassant l’économie américaine gourmande en pétrole, la Chine est devenue cet été le premier consommateur mondial d’énergie, une position détenue par les Etats-Unis depuis plus d’un siècle. Le spécialiste [américain] de l’énergie Michael Klare a exposé que ce changement signifie que la Chine « donnera le rythme pour façonner notre avenir mondial ».

D’ici 2025, la Russie et l’Iran contrôleront près de la moitié des réserves mondiales de gaz naturel, ce qui leur octroiera potentiellement un énorme effet de levier sur une Europe affamée d’énergie. Ajoutez les réserves pétrolières à ce mélange, ainsi que le National Intelligence Council a prévenu, et dans juste 15 ans, deux pays, la Russie et l’Iran, pourraient « émerger comme les chevilles ouvrières de l’énergie ».

Malgré leur ingéniosité remarquable, les principales puissances pétrolières vident actuellement les grands bassins de réserves pétrolières qui s’avèrent être des extractions faciles et bon marché. La véritable leçon du désastre pétrolier de « Deepwater Horizon » dans le Golfe du Mexique n’était pas les normes de sécurité laxistes de BP, mais le simple fait que tout le monde ne voyait que le « spectacle de la marée noire » : l’un des géants de l’énergie n’avait pas beaucoup d’autre choix que de chercher ce que Klare appelle du « pétrole coriace », à des kilomètres sous la surface de l’océan, pour maintenir la croissance de ses profits.

Aggravant le problème, les Chinois et les Indiens sont soudainement devenus des consommateurs d’énergie beaucoup plus gourmands. Même si les approvisionnements en pétrole devaient rester constants (ce qui ne sera pas le cas), la demande, et donc les coûts, est quasiment assurée de monter – et, qui plus est, brutalement. D’autres pays développés répondent agressivement à cette menace en se plongeant dans des programmes expérimentaux pour développer des sources énergétiques alternatives. Les Etats-Unis ont pris une voie différente, faisant bien trop peu pour développer des sources énergétiques alternatives, tandis qu’au cours des dix dernières années, ils ont doublé leur dépendance sur les importations du pétrole provenant de l’étranger. Entre 1973 et 2007, les importations de pétrole [aux Etats-Unis] sont passées de 36% de toute l’énergie consommée aux Etats-Unis à 66%.

Un scénario pour 2025

Les Etats-Unis sont restés si dépendants du pétrole étranger que quelques événements défavorables sur le marché mondial de l’énergie déclenchent en 2025 un choc pétrolier. En comparaison, le choc pétrolier de 1973 (lorsque les prix ont quadruplé en quelques mois) ressemble à un avatar. En colère face à la valeur du dollar qui s’envole, les ministres du pétrole de l’OPEP, se réunissant en Arabie Saoudite, exigent les futurs paiements énergétiques dans un « panier de devises », constitué de yen, de yuan et d’euro. Cela ne fait qu’augmenter un peu plus le coût des importations pétrolières américaines. En même temps, tandis qu’ils signent une nouvelle série de contrats de livraison à long-terme avec la Chine, les Saoudiens stabilisent leurs propres réserves de devises en passant au yuan. Pendant ce temps, la Chine déverse d’innombrables milliards pour construire un énorme pipeline à travers l’Asie et finance l’exploitation par l’Iran du plus grand champ gazier au monde, à South Pars, dans le Golfe Persique.

Inquiets que l’US Navy pourrait ne plus être en mesure de protéger les bateaux-citernes naviguant depuis le Golfe Persique pour alimenter l’Asie Orientale, une coalition entre Téhéran, Riyad et Abu-Dhabi forme une nouvelle alliance inattendue du Golfe et décrète que la nouvelle flotte chinoise de porte-avions rapides patrouillera dorénavant dans le Golfe Persique, depuis une base dans le Golfe d’Oman. Sous de fortes pressions économiques, Londres accepte d’annuler le bail des Américains sur la base de Diego Garcia, située sur son île de l’Océan Indien, tandis que Canberra, contrainte par les Chinois, informe Washington que sa Septième Flotte n’est plus la bienvenue à Fremantle, son port d’attache, évinçant de fait l’US Navy de l’Océan Indien.

En quelques traits de plume et quelques annonces laconiques, la « Doctrine Carter », selon laquelle la puissance militaire étasunienne devait éternellement protéger le Golfe Persique, est enterrée en 2025. Tous les éléments qui ont assuré pendant longtemps aux Etats-Unis des approvisionnements illimités en pétrole bon marché depuis cette région – logistique, taux de change et puissance navale – se sont évaporés. A ce stade, les Etats-Unis ne peuvent encore couvrir que 12% de leurs besoins énergétiques par leur industrie d’énergie alternative naissante, et ils restent dépendants du pétrole importé pour la moitié de leur consommation d’énergie.

Le choc pétrolier qui s’ensuit frappe le pays comme un ouragan, envoyant les prix vers de nouveaux sommets, rendant les voyages une option incroyablement coûteuse, provoquant la chute-libre des salaires réels (depuis longtemps en déclin) et rendant non-compétitif ce qui reste des exportations américaines. Avec des thermostats qui chutent, le prix des carburants qui bat tous les records et les dollars qui coulent à flot vers l’étranger en échange d’un pétrole coûteux, l’économie américaine est paralysée. Avec des alliances en bout de course qui s’effilochent depuis longtemps et des pressions fiscales croissantes, les forces militaires américaines commencent finalement un retrait graduel de leurs bases à l’étranger.

En quelques années, les Etats-Unis sont fonctionnellement en faillite et le compte à rebours à commencé vers le crépuscule du Siècle Américain.

La mésaventure militaire

La situation actuelle

Contrairement à l’intuition, tandis que leur puissance s’éteint, les empires plongent souvent dans des mésaventures militaires inconsidérées. Ce phénomène, connu des historiens spécialistes des empires sous le nom de « micro-militarisme », semble impliquer des efforts de compensation psychologique pour soulager la douleur de la retraite ou de la défaite en occupant de nouveaux territoires, pourtant de façon brève et catastrophique. Ces opérations, irrationnelles même d’un point de vue impérial, produisent souvent une hémorragie de dépenses ou de défaites humiliantes qui ne font qu’accélérer la perte de puissance.

A travers les âges, les empires assaillis souffrent d’une arrogance qui les conduit à plonger encore plus profond dans les mésaventures militaires, jusqu’à ce que la défaite devienne une débâcle. En 413 av. J.-C., Athènes, affaiblie, envoya 200 vaisseaux se faire massacrer en Sicile. En 1921, l’Espagne impériale mourante envoya 20.000 soldats se faire massacrer par les guérillas berbères au Maroc. En 1956, l’empire britannique déclinant détruisit son prestige en attaquant Suez. Et, en 2001 et en 2003, les Etats-Unis ont occupé l’Afghanistan et envahi l’Irak. Avec la prétention démesurée qui marque les empires au fil des millénaires, Washington a augmenté à 100.000 le nombre de ses soldats en Afghanistan, étendu la guerre au Pakistan et étendu son engagement jusqu’en 2014 et plus, recherchant les désastres, petits et grands, dans ce cimetière nucléarisé des empires, infesté par les guérillas.

Un scénario pour 2014

Le « micro-militarisme » est si irrationnel et imprévisible que les scénarios en apparence fantaisistes sont vite surpassés par les évènements réels. Avec l’armée américaine étirée et clairsemée de la Somalie aux Philippines et les tensions qui montent en Israël, en Iran et en Corée, les combinaisons possibles pour une crise militaire désastreuse sont multiformes.

Nous sommes au milieu de l’été 2014 au sud de l’Afghanistan et une garnison américaine réduite, dans Kandahar assailli, est soudainement et de façon inattendue prise d’assaut par les guérillas Taliban, tandis que les avions américains sont cloués au sol par une tempête de sable aveuglante. De lourdes pertes sont encaissées et, en représailles, un commandant militaire américain embarrassé lâche ses bombardiers B-1 et ses avions de combat F-16 pour démolir tout un quartier de la ville que l’on pense être sous contrôle Taliban, tandis que des hélicoptères de combat AC-130 U « Spooky » ratissent les décombres avec des tirs dévastateurs.

Très vite, les Mollahs prêchent le djihad dans toutes les mosquées de la région, et les unités de l’armée afghane, entraînées depuis longtemps par les forces américaines pour renverser le cours de la guerre, commencent à déserter massivement. Les combattants Talibans lancent alors dans tout le pays une série de frappes remarquablement sophistiquées sur les garnisons américaines, faisant monter en flèche les pertes américaines. Dans des scènes qui rappellent Saigon en 1975, les hélicoptères américains portent secours aux soldats et aux civils américains depuis les toits de Kaboul et de Kandahar.

Pendant ce temps, en colère contre l’impasse interminable qui dure depuis des dizaines d’années à propos de la Palestine, les dirigeants de l’OPEP imposent un nouvel embargo pétrolier contre les Etats-Unis pour protester contre leur soutien à Israël, ainsi que contre le massacre d’un nombre considérable de civils musulmans dans leur guerre en cours dans tout le Grand Moyen-Orient. Avec le prix des carburants qui monte en flèche et ses raffineries qui s’assèchent, Washington prend ses dispositions en envoyant les forces des Opérations Spéciales saisir les ports pétroliers du Golfe Persique. En retour, cela déclenche un emballement des attaques-suicides et le sabotage des pipelines et des puits de pétrole. Tandis que des nuages noirs s’élèvent en tourbillons vers le ciel et que les diplomates se soulèvent à l’ONU pour dénoncer catégoriquement les actions américaines, les commentateurs dans le monde entier remontent dans l’histoire pour appeler cela le « Suez de l’Amérique », une référence éloquente à la débâcle de 1956 qui a marqué la fin de l’Empire Britannique.

La Troisième Guerre Mondiale

La situation actuelle

Au cours de l’été 2010, les tensions militaires entre les Etats-Unis et la Chine ont commencé à croître dans le Pacifique occidental, considéré autrefois comme un « lac » américain. Même un an plus tôt, personne n’aurait prédit un tel développement. De la même manière que Washington a exploité son alliance avec Londres pour s’approprier une grande part de la puissance mondiale de la Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre Mondiale, la Chine utilise à présent les profits générés par ses exportations avec les Etats-Unis pour financer ce qui risque probablement de devenir un défi militaire à la domination américaine sur les voies navigables de l’Asie et du Pacifique.

Avec ses ressources croissantes, Pékin revendique un vaste arc maritime, de la Corée à l’Indonésie, dominé pendant longtemps par l’US Navy. En août, après que Washington eut exprimé un « intérêt national » dans la Mer de Chine méridionale et conduit des exercices navals pour renforcer cette revendication, le Global Times, organe officiel de Pékin, a répondu avec colère, en disant : « Le match de lutte entre les Etats-Unis et la Chine sur la question de la Mer de Chine méridionale a fait monter les enchères pour décider quel sera le futur dirigeant de la planète. »

Au milieu des tensions croissantes, le Pentagone a rapporté que Pékin détient à présent « la capacité d’attaquer… les porte-avions [américains] dans l’Océan Pacifique occidental » et de diriger « des forces nucléaires vers l’ensemble… des Etats-Unis continentaux. » En développant « des capacités offensives nucléaires, spatiales et de guerre cybernétique », la Chine semble déterminée à rivaliser pour la domination de ce que le pentagone appelle « le spectre d’information dans toutes les dimensions de l’espace de combat moderne ». Avec le développement en cours de la puissante fusée d’appoint Long March V, de même que le lancement de deux satellites en janvier 2010 et d’un autre en juillet dernier, pour un total de cinq [déjà mis sur orbite], Pékin a lancé le signal que le pays faisait des progrès rapides en direction d’un réseau « indépendant » de 35 satellites pour le positionnement, les communications et les capacités de reconnaissance mondiales, qui verra le jour d’ici 2020.

Pour contrôler la Chine et étendre mondialement sa position militaire, Washington a l’intention de construire un nouveau réseau numérique de robotique aérienne et spatiale, de capacités avancées de guerre cybernétique et de surveillance électronique. Les planificateurs militaires espèrent que ce système enveloppera la Terre dans un quadrillage cybernétique capable de rendre aveugles des armées entières sur le champ de bataille ou d’isoler un simple terroriste dans un champ ou une favela. D’ici 2020, si tout fonctionne selon son plan, le Pentagone lancera un bouclier à trois niveaux de drones spatiaux – pouvant atteindre l’exosphère depuis la stratosphère, armés de missiles agiles, reliés par un système modulaire de satellites élastique et opérant au moyen d’une surveillance totale par télescope.

En avril dernier, le Pentagone est entré dans l’histoire. Il a étendu les opérations de drones à l’exosphère en lançant discrètement la navette spatiale non habitée X-37 B, la plaçant en orbite basse au-dessus de la planète. Le X-37 B est le premier d’une nouvelle génération de véhicules non-habités qui marqueront la militarisation complète de l’espace, créant une arène pour les futures guerres, contrairement à tout ce qui a été fait auparavant.

Un scénario pour 2025

La technologie de la guerre spatiale et cybernétique est tellement nouvelle et non-testée que même les scénarios les plus bizarres pourraient bientôt être dépassés par une réalité encore difficile à concevoir. Toutefois, si nous employons simplement le type de scénarios que l’US Air Force a elle-même utilisés dans son 2009 Future Capabilities Game, nous pouvons obtenir « une meilleure compréhension sur la manière dont l’air, l’espace et le cyberespace coïncident dans l’art de la guerre » ; et, commencez alors à imaginer comment la prochaine guerre mondiale pourrait réellement être livrée !

Il est 23h59 en ce jeudi de Thanksgiving 2025. Tandis que les foules se pressent dans les cyberboutiques et qu’elles martèlent les portails de Best Buy pour des gros discounts sur les derniers appareils électroniques domestiques provenant de Chine, les techniciens de l’US Air Force, au Télescope Spatial de Surveillance de Maui [Hawaï], toussent sur leur café tandis que leurs écrans panoramiques deviennent soudainement noirs. A des milliers de kilomètres, au centre de commandement cybernétique au Texas, les combattants cybernétiques détectent rapidement des codes binaires malicieux qui, bien que lancés de façon anonyme, montrent l’empreinte numérique distincte de l’Armée de Libération Populaire de Chine.

Cette première attaque ouverte n’avait été prévue par personne. Le « programme malicieux » prend le contrôle de la robotique à bord d’un drone américain à propulsion solaire, le « Vulture », alors qu’il vole à 70.000 pieds au-dessus du Détroit de Tsushima, entre la Corée et le Japon. Il tire soudain tous les modules de fusées qui se trouvent en dessous de son envergure gigantesque de 135 mètres, envoyant des douzaines de missiles létaux plonger de façon inoffensive dans la Mer Jaune, désarmant ainsi efficacement cette arme terrible.

Déterminé à répondre coup pour coup, la Maison Blanche autorise une frappe de rétorsion. Confiant que son système de satellites F-6, « fractionné et en vol libre » est impénétrable, les commandants de l’Air Force en Californie transmettent les codes robotiques à la flottille de drones spatiaux X-37 B qui orbitent à 450 kilomètres au-dessus de la Terre, leur ordonnant de lancer leurs missiles « triple terminator » sur les 35 satellites chinois. Aucune réponse. Proche de la panique, l’US Air Force lance son véhicule de croisière hypersonique Falcon dans un arc de 160 kilomètres au-dessus de l’Océan Pacifique et ensuite, juste 20 minutes plus tard, envoie les codes informatiques pour tirer les missiles contre sept satellites chinois en orbite basse. Les codes de lancement sont soudainement inopérants.

Au fur et à mesure que le virus chinois se répand irrésistiblement à travers l’architecture des satellites F-6 et que ces super-ordinateurs américains de deuxième classe ne parviennent pas à cracker le code diablement complexe du programme malicieux, les signaux GPS, cruciaux pour la navigation des navires et des avions américains dans le monde entier, sont compromis. Les flottes de porte-avions commencent à tourner en rond au milieu du Pacifique. Des escadrons d’avions de combat sont cloués au sol. Les drones moissonneurs volent sans but vers l’horizon, se crashant lorsque leur carburant est épuisé. Soudain, les Etats-Unis perdent ce que l’US Air Force a longtemps appelé « le terrain élevé de combat ultime » : l’espace. En quelques heures, la puissance mondiale qui a dominé la planète pendant près d’un siècle a été vaincue dans la Troisième Guerre Mondiale sans causer la moindre victime humaine.

Un nouvel ordre mondial ?

Même si les événements futurs s’avèrent plus ternes que ce que suggèrent ces quatre scénarios, toutes les tendances importantes pointent vers un déclin beaucoup plus saisissant de la puissance américaine d’ici 2025 que tout ce que Washington semble maintenant envisager.

Alors que les alliés [des Etats-Unis] dans le monde entier commencent à réaligner leurs politiques pour rencontrer les puissances asiatiques montantes, le coût de maintien des 800 bases militaires ou plus à l’étranger deviendra tout simplement insoutenable, forçant finalement Washington à se retirer graduellement à contre-cœur. Avec la Chine et les Etats-Unis qui se trouvent dans une course à la militarisation de l’espace et du cyberespace, les tensions entre les deux puissances vont sûrement monter, rendant un conflit militaire d’ici 2025 au moins plausible, voire quasiment garanti.

Pour compliquer un peu plus les choses, les tendances économiques, militaires et technologiques exposées brièvement ci-dessus n’agiront pas de manière clairement isolée. Comme cela s’est produit pour les empires européens après la Deuxième Guerre Mondiale, de telles forces négatives se révèleront sans aucun doute synergiques. Elles se combineront de façon complètement inattendue, créeront des crises pour lesquelles les Américains ne sont absolument pas préparés et menaceront d’envoyer l’économie dans une spirale descendante soudaine, reléguant ce pays dans la misère économique, pendant une génération ou plus.

Tandis que la puissance américaine s’estompe, le passé offre un éventail de possibilités pour un futur ordre mondial. A un bout de ce spectre, la montée d’une nouvelle superpuissance mondiale, même si elle est improbable, ne peut pas être écartée. Toutefois, la Chine et la Russie manifestent toutes deux des cultures autoréférentielles, des écritures abstruses non-romaines, des stratégies de défense régionales et des systèmes légaux sous-développés, leur contestant les instruments clés pour la domination mondiale. Alors, dans ce cas, aucune superpuissance de semble pouvoir succéder aux Etats-Unis.

Dans une version noire contre-utopique de notre futur mondial, il est concevable qu’une coalition d’entreprises transnationales, de forces multilatérales comme l’OTAN et d’une élite financière internationale puisse élaborer un réseau supranational instable qui ne donnerait plus aucun sens à l’idée même d’empires nationaux. Tandis que des entreprises dénationalisées et des élites multinationales dirigeraient de façon usurpée un tel monde depuis des enclaves urbaines sécurisées, les multitudes seraient reléguées dans des terres, rurales ou urbaines, laissées à l’abandon.

Dans Planet of Slums [planète bidonvilles], Mike Davis offre au moins une vision partielle du bas vers le haut d’un tel monde. Son argument est que le milliard de personnes (deux milliards d’ici 2030) déjà entassées dans des bidonvilles fétides de type favelas autour du monde, feront « les villes sauvages et en faillite du Tiers Monde […] l’espace de combat caractéristique du 21ème siècle ». Alors que l’obscurité s’installe sur quelques super-favelas futures, « l’empire peut déployer des technologies orwelliennes de répression », tandis que « les hélicoptères de combats de type hornet chassent des ennemis énigmatiques dans les rues étroites des bas-quartiers… Tous les matins, les bidonvilles répliquent par des attentats-suicides et des explosions éloquentes ».

Au milieu de ce spectre de futurs possibles, un nouvel oligopole pourrait émerger entre 2020 et 2040, avec les puissances montantes chinoise, russe, indienne et brésilienne collaborant avec des puissances en déclin comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis, en vue d’imposer une domination globale ad hoc, semblable à l’alliance approximative des empires européens qui ont dirigé la moitié de l’humanité aux alentours de 1900.

Une autre possibilité : la montée d’hégémons régionaux dans un retour à quelque chose rappelant le système international en œuvre avant que les empires modernes ne se forment. Dans cet ordre mondial néo-westphalien, avec ses perspectives sans fin de micro-violence et d’exploitation incontrôlée, chaque hégémon dominerait sa région immédiate – le Brésil en Amérique du Sud, Washington en Amérique du Nord, Pretoria en Afrique méridionale, etc. L’espace, le cyberespace et les profondeurs maritimes, retirés du contrôle de l’ancien « gendarme » planétaire, les Etats-Unis, pourraient même devenir des nouvelles parties communes mondiales, contrôlées au moyen d’un Conseil de Sécurité onusien élargi ou d’une autre institution ad hoc.

Tous ces scénarios extrapolent des tendances futuristes existantes, sur la supposition que les Américains, aveuglés par l’arrogance de décennies de puissance sans précédent historique, ne peuvent pas prendre ou ne prendront pas les mesures pour gérer l’érosion incontrôlée de leur position mondiale.

Si le déclin de l’Amérique suit en fait une trajectoire de 22 années entre 2003 et 2025, alors les Américains ont déjà gaspillé la plus grande partie de la première décade de ce déclin avec des guerres qui les ont détournés des problèmes à long-terme et, de la même manière que l’eau est bue rapidement par les sables du désert, des trillions de dollars terriblement nécessaires gaspillés.

S’il reste seulement 15 ans, les risques de les gaspiller tous reste toujours élevé. Le Congrès et le président [des Etats-Unis] sont à présent dans une impasse ; le système américain est submergé par l’argent des grandes entreprises qui bloquent les usines ; et peu de choses laissent penser que toute question d’importance, y compris les guerres américaines, l’Etat national sécuritaire bouffi de l’Amérique, son système éducatif démuni et ses approvisionnements énergétiques archaïques, sera traitée avec assez de sérieux pour assurer la sorte d’atterrissage en douceur qui pourrait maximiser le rôle et la prospérité des Etats-Unis dans un monde en changement.

Les empires d’Europe sont révolus et le pouvoir suprême des Etats-Unis se poursuit. Il semble de plus en plus improbable que les Etats-Unis obtiendront quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la réussite de la Grande-Bretagne, pour façonner un ordre mondial réussi qui protège leurs intérêts, préserve leur prospérité et porte la marque de leurs meilleures valeurs.

Alfred W. McCoy

Traduction : Questions Critiques [2]

Alfred W McCoy est professeur d’histoire à l’Université de Wisconsin-Madison. Auteur régulier pour TomDispatch, il préside également le projet “Empires in transition”, un groupe de travail mondial de 140 historiens, provenant d’universités issues de quatre continents.

The heterogeneity of America’s European population has always posed a challenge to its national identity. Only late in the nineteenth century was this identity extended to European immigrants assimilated in its Anglo-Protestant values and, in the twentieth century, to Catholics, whose Church (the “Whore of Babylon”) had learned to accommodate the Protestant contours of American life (or what John Murray Cuddihy called its “civil religion”). From this ethnogenesis, the original Anglo-Protestant identity of the American people gradually evolved into a more inclusive European Christian identity, though one closely tied to its Anglo-Protestant antecedents.

The heterogeneity of America’s European population has always posed a challenge to its national identity. Only late in the nineteenth century was this identity extended to European immigrants assimilated in its Anglo-Protestant values and, in the twentieth century, to Catholics, whose Church (the “Whore of Babylon”) had learned to accommodate the Protestant contours of American life (or what John Murray Cuddihy called its “civil religion”). From this ethnogenesis, the original Anglo-Protestant identity of the American people gradually evolved into a more inclusive European Christian identity, though one closely tied to its Anglo-Protestant antecedents.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La recente morte dello storico americano John Patrick Diggins ci offre il destro per alcune considerazioni circa l’argomento del suo studio più noto in Italia, L’America, Mussolini e il fascismo, ormai fuori commercio da anni, in quanto pubblicato da Laterza nel lontano 1982, ma originariamente uscito dieci anni prima col titolo Mussolini and Fascism: The View from America, a cura dell’Università di Princeton. Quello di Diggins è un libro famoso, tradotto in molte lingue, ed è stato un po’ l’apripista della scarna bibliografia sui rapporti tra USA e Italia fascista e sull’attività delle organizzazioni del PNF nella repubblica stellata. Ai tempi fecero scandalo, nel provinciale antifascismo nostrano, alcune riflessioni di Diggins sulla generale simpatia mostrata in America per l’avvento al potere di Mussolini, in virtù della sua politica sociale e, soprattutto, in virtù del suo rivoluzionario disegno antropologico di mutare gli Italiani da turba di straccioni emigranti, facili al coltello e al crimine – di cui negli USA si aveva sin dall’Ottocento una sprezzante opinione, venata di non secondarie inflessioni razziste – finalmente in un popolo serio, moderno e disciplinato.

La recente morte dello storico americano John Patrick Diggins ci offre il destro per alcune considerazioni circa l’argomento del suo studio più noto in Italia, L’America, Mussolini e il fascismo, ormai fuori commercio da anni, in quanto pubblicato da Laterza nel lontano 1982, ma originariamente uscito dieci anni prima col titolo Mussolini and Fascism: The View from America, a cura dell’Università di Princeton. Quello di Diggins è un libro famoso, tradotto in molte lingue, ed è stato un po’ l’apripista della scarna bibliografia sui rapporti tra USA e Italia fascista e sull’attività delle organizzazioni del PNF nella repubblica stellata. Ai tempi fecero scandalo, nel provinciale antifascismo nostrano, alcune riflessioni di Diggins sulla generale simpatia mostrata in America per l’avvento al potere di Mussolini, in virtù della sua politica sociale e, soprattutto, in virtù del suo rivoluzionario disegno antropologico di mutare gli Italiani da turba di straccioni emigranti, facili al coltello e al crimine – di cui negli USA si aveva sin dall’Ottocento una sprezzante opinione, venata di non secondarie inflessioni razziste – finalmente in un popolo serio, moderno e disciplinato.

I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with

I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with  It is Lawrence’s

It is Lawrence’s

I hear a lot of defeatist talk among White Nationalists. A recurring theme is that there are too many non-whites in America to even consider an all-white nation. The most optimistic solution is to partition the country into ethnically pure nations.

I hear a lot of defeatist talk among White Nationalists. A recurring theme is that there are too many non-whites in America to even consider an all-white nation. The most optimistic solution is to partition the country into ethnically pure nations.

En novembre 2010 auront lieu les élections pour le Congrès américain. Les deux partis mastodontes des Etats-Unis, inamovibles et contrariant l’émergence de toute tierce voie, sont en train de constituer leurs futures listes et on sait d’ores et déjà que les Républicains (le “Grand Old Party”) truffera les siennes de candidats noirs, afro-américains. Ce glissement en direction de l’électorat afro-américain s’explique par le succès de Barack Obama lors des dernières présidentielles. Les Républicains, contrairement aux idées reçues et répétées à satiété par des médias peu soucieux d’exactitude historique, comme l’immonde torchon bruxellois qu’est “Le Soir”, ont généralement promu, dans le passé, les lois d’émancipation raciale au contraire des Démocrates qui les freinaient en tablant sur l’électorat des “petits blancs”, des catholiques et des syndicalistes d’origine irlandaise ou italienne ou des immigrés juifs d’Europe centrale ou orientale. Ce n’est qu’au cours des deux ou trois dernières décennies que les Démocrates ont cherché à gagner l’électorat afro-américain et ont pleinement réussi dans ce travail de conquête. En quelque sorte, en renouant avec leur sollicitudes passées pour les Noirs américians, les Républicains reviennent à la case départ, en constatant les pertes qu’ils ont essuyées en n’ayant plus aucun représentant afro-américain au Congrès. Les deux grands partis des Etats-Unis sont donc à la recherche d’un même électorat qui n’est plus du tout celui des Euro-Américains (WASP et autres) ou d’une frange précise de celui-ci. Dès lors, les Euro-Américains risquent bel et bien d’être très bientôt les prochains laissés pour compte des politiciens américains. Le moteur de la reconquête républicaine des électeurs afro-américains est sans conteste Michael Steele (photo), depuis l’an passé le premier président noir du Parti Républicain qui n’est ni député ni sénateur. Steele est donc l’Obama potentiel des Républicains dans les prochaines joutes électorales aux “States”.

En novembre 2010 auront lieu les élections pour le Congrès américain. Les deux partis mastodontes des Etats-Unis, inamovibles et contrariant l’émergence de toute tierce voie, sont en train de constituer leurs futures listes et on sait d’ores et déjà que les Républicains (le “Grand Old Party”) truffera les siennes de candidats noirs, afro-américains. Ce glissement en direction de l’électorat afro-américain s’explique par le succès de Barack Obama lors des dernières présidentielles. Les Républicains, contrairement aux idées reçues et répétées à satiété par des médias peu soucieux d’exactitude historique, comme l’immonde torchon bruxellois qu’est “Le Soir”, ont généralement promu, dans le passé, les lois d’émancipation raciale au contraire des Démocrates qui les freinaient en tablant sur l’électorat des “petits blancs”, des catholiques et des syndicalistes d’origine irlandaise ou italienne ou des immigrés juifs d’Europe centrale ou orientale. Ce n’est qu’au cours des deux ou trois dernières décennies que les Démocrates ont cherché à gagner l’électorat afro-américain et ont pleinement réussi dans ce travail de conquête. En quelque sorte, en renouant avec leur sollicitudes passées pour les Noirs américians, les Républicains reviennent à la case départ, en constatant les pertes qu’ils ont essuyées en n’ayant plus aucun représentant afro-américain au Congrès. Les deux grands partis des Etats-Unis sont donc à la recherche d’un même électorat qui n’est plus du tout celui des Euro-Américains (WASP et autres) ou d’une frange précise de celui-ci. Dès lors, les Euro-Américains risquent bel et bien d’être très bientôt les prochains laissés pour compte des politiciens américains. Le moteur de la reconquête républicaine des électeurs afro-américains est sans conteste Michael Steele (photo), depuis l’an passé le premier président noir du Parti Républicain qui n’est ni député ni sénateur. Steele est donc l’Obama potentiel des Républicains dans les prochaines joutes électorales aux “States”.

COSCO: Docteur Blondet, vous vous êtes penché sur l’histoire de la “Société Skull and Bones”. Que pouvez-vous nous en dire, outre qu’elle est une société secrète mystérieuse, mais à nulle autre pareille?

COSCO: Docteur Blondet, vous vous êtes penché sur l’histoire de la “Société Skull and Bones”. Que pouvez-vous nous en dire, outre qu’elle est une société secrète mystérieuse, mais à nulle autre pareille?

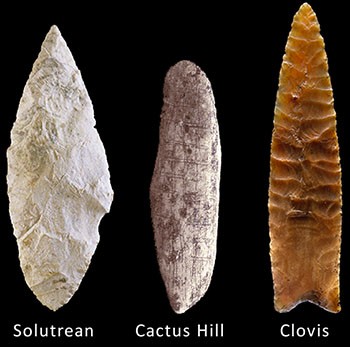

Lorsque les Européens de l’époque de Christophe Colomb arrivèrent en Amérique, ils trouvèrent sur place des hommes qui ressemblaient plus à des Asiatiques (Chinois. Japonais ou Coréens) qu’à toute autre population. Depuis lors, l’opinion a prévalu selon laquelle les ancêtres des Indiens d’Amérique auraient émigré à partir de l’Asie du Nord. en suivant le détroit de Behring, via la Sibérie et l’Alaska, il y a environ 12 000 ans. La culture de Clovis, découverte en 1932 au Nouveau-Mexique et qui a pu être datée de 11 500 ans, a donc été longtemps considérée comme la première culture humaine qui se soit développée sur le sol américain. Ce sont les héritiers de cette culture qui auraient progressivement peuplé tout le Nouveau Monde. Mais plusieurs faits nouveaux ont récemment conduit les chercheurs à remettre en cause cette théorie, dite “Clovis First».

Lorsque les Européens de l’époque de Christophe Colomb arrivèrent en Amérique, ils trouvèrent sur place des hommes qui ressemblaient plus à des Asiatiques (Chinois. Japonais ou Coréens) qu’à toute autre population. Depuis lors, l’opinion a prévalu selon laquelle les ancêtres des Indiens d’Amérique auraient émigré à partir de l’Asie du Nord. en suivant le détroit de Behring, via la Sibérie et l’Alaska, il y a environ 12 000 ans. La culture de Clovis, découverte en 1932 au Nouveau-Mexique et qui a pu être datée de 11 500 ans, a donc été longtemps considérée comme la première culture humaine qui se soit développée sur le sol américain. Ce sont les héritiers de cette culture qui auraient progressivement peuplé tout le Nouveau Monde. Mais plusieurs faits nouveaux ont récemment conduit les chercheurs à remettre en cause cette théorie, dite “Clovis First».

« Comme les années précédentes, le rapport américain est plein d’accusations contre la situation des droits de l’Homme dans plus de 190 pays et régions, dont la Chine, mais ferme les yeux sur, ou évite et même dissimule les abus massifs des droits de l’Homme sur son propre territoire », a déclaré le Bureau de l’Information du Conseil des Affaires d’Etat (gouvernement chinois) dans son rapport sur les droits de l’Homme aux Etats-Unis.

« Comme les années précédentes, le rapport américain est plein d’accusations contre la situation des droits de l’Homme dans plus de 190 pays et régions, dont la Chine, mais ferme les yeux sur, ou évite et même dissimule les abus massifs des droits de l’Homme sur son propre territoire », a déclaré le Bureau de l’Information du Conseil des Affaires d’Etat (gouvernement chinois) dans son rapport sur les droits de l’Homme aux Etats-Unis.

Per secoli gli storici, i teorici della politica, gli antropologi - ma anche la gente comune - hanno perlopiù pensato ai processi politici in termini ciclici. Le grandi potenze, come i grandi uomini, nascono, crescono, dominano e poi lentamente scompaiono. Il declino delle civiltà di solito si protrae per un lungo periodo. Anche le sfide che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sono spesso viste come processi graduali. È la tendenza costante del fattore demografico - che fa salire la quota dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi -, non una cattiva politica a condannare la finanza pubblica degli Stati Uniti a sprofondare nei debiti. È l' inesorabile crescita dell' economia cinese, non la stagnazione americana, a far sì che il Pil della Repubblica Popolare supererà quello degli Stati Uniti entro il 2027. Che cosa succederebbe, però, se la storia non fosse ciclica né si muovesse solo lentamente, ma avesse un andamento irregolare - a tratti quasi immobile, ma anche capace di improvvise accelerazioni? E se il crollo non si verificasse dopo secoli, ma arrivasse all' improvviso? Le grandi potenze sono sistemi complessi, fatti di un gran numero di componenti che interagiscono tra di loro. Il loro modo di funzionare si colloca tra l' ordine e il disordine. Per un certo periodo di tempo sembrano procedere in maniera stabile, sembrano aver trovato un equilibrio, ma in realtà continuano ad adattarsi. Poi arriva un momento in cui i sistemi complessi entrano in crisi. Una spinta anche modesta può innescare il passaggio da uno stato di proficuo equilibrio a uno di crisi. Poco dopo il verificarsi di una crisi del genere entrano in scena gli storici. Che però, nel decodificare questi eventi, spesso ne valutano male la complessità. Sono addestrati a spiegare le calamità ricercando cause di lungo periodo, magari lontane decenni. In realtà la maggior parte dei fenomeni anomali che gli storici studiano non sono il culmine di un processo lungo e deterministico, ma piuttosto sconvolgimenti, a volte il crollo completo, di sistemi complessi. Tutti i sistemi complessi hanno alcune caratteristiche in comune. In un sistema del genere, ad esempio, una minima variazione, uno shock relativamente piccolo, possono produrre cambiamenti enormi, spesso imprevisti. Perciò, quando in un sistema complesso le cose vanno male, l' entità dello sconvolgimento è quasi impossibile da prevedere. Tutte le grandi entità politiche sono sistemi complessi. La maggior parte degli imperi hanno un' autorità centrale nominale - un imperatore ereditario o un presidente eletto -, ma in realtà il potere di ogni singolo governante è funzione di una rete di relazioni economiche, sociali e politiche sulle quali lui o lei esercita il suo controllo. Sotto questo profilo gli imperi mostrano molte delle caratteristiche di altri sistemi complessi e adattabili, tra cui la tendenza a passare molto rapidamente dalla stabilità all' instabilità. L' esempio più recente e noto di rapido declino è il crollo dell' Unione Sovietica. Col senno del poi, gli storici hanno individuato ogni genere di marciume nel sistema sovietico, fino all' era Breznev e oltre. Allora però non sembrava fosse così. L' arsenale nucleare dei sovietici era più grande di quello degli Stati Uniti, e i governi di quello che allora era chiamato il Terzo Mondo in quasi tutti i 20 anni precedenti si erano schierati dalla parte dei sovietici. Eppure, meno di cinque anni dopo l' ascesa al potere di Gorbaciov, l' impero sovietico nell' Europa centro-orientale si sgretolò, e poco dopo, nel 1991, fu la volta della stessa Unione Sovietica. Se gli imperi sono sistemi complessi che prima o poi soccombono a crisi improvvise e catastrofiche, quali conseguenze dobbiamo trarne per gli Stati Uniti di oggi? Anzitutto che discutere degli stadi del declino è probabilmente una perdita di tempo. Uomini politici e cittadini dovrebbero preoccuparsi piuttosto di una caduta improvvisa e inaspettata. Inoltre, il crollo di un impero quasi sempre avviene in seguito a una crisi finanziaria. Quindi i campanelli d' allarme dovrebbero suonare molto forte visto che gli Stati Uniti prevedono di avere un deficit di più di 1.500 miliardi di dollari nel 2010, il più alto dopo la Seconda guerra mondiale. Questi numeri non sono buoni, ma nel campo della politica sono altrettanto importanti le percezioni. Nei periodi di crisi degli imperi non sono tanto le reali basi del potere a contare, quanto le attese sugli sviluppi futuri. Le cifre che abbiamo citato non possono da sole erodere la forza degli Stati Uniti, ma possono indebolire la fiducia che per tanto tempo gli americani hanno avuto nella capacità del loro Paese di superare qualsiasi crisi. Un giorno o l' altro una brutta notizia apparentemente casuale - magari un rapporto negativo di un' agenzia di rating - comparirà sulle prime pagine dei giornali in un periodo altrimenti abbastanza tranquillo, e all' improvviso non saranno più solo pochi addetti ai lavori a preoccuparsi della sostenibilità della politica fiscale degli Stati Uniti, ma chiunque, compresi gli investitori all' estero. È questo passaggio a essere fondamentale: un sistema complesso e adattabile è seriamente nei guai quando i suoi componenti perdono la fiducia nella sua capacità di rigenerarsi. La prossima fase della crisi attuale potrebbe incominciare quando la gente inizierà a mettere in discussione la credibilità delle radicali misure finanziarie e fiscali prese per risanare l' economia. Nessun tasso a interesse zero o stimolo finanziario potrà produrre un risanamento sostenibile se la gente, negli Stati Uniti e all' estero, deciderà collettivamente, da un giorno all' altro, che queste misure alla fine porteranno a tassi di inflazione molto più alti o a un vero e proprio crollo. Combattere una battaglia perdente sulle montagne dell' Hindu Kush è già stato il segno premonitore della caduta dell' impero sovietico. Quel che è avvenuto 20 anni fa dovrebbe ricordarci che gli imperi non nascono, si sviluppano, dominano, entrano in declino e cadono secondo un ciclo ricorrente e prevedibile. Gli imperi si comportano piuttosto come tutti i sistemi complessi adattabili. Restano per un certo periodo in apparente equilibrio e poi, improvvisamente, crollano. Washington, sei avvertita. (traduzione di Maria Sepa)

Per secoli gli storici, i teorici della politica, gli antropologi - ma anche la gente comune - hanno perlopiù pensato ai processi politici in termini ciclici. Le grandi potenze, come i grandi uomini, nascono, crescono, dominano e poi lentamente scompaiono. Il declino delle civiltà di solito si protrae per un lungo periodo. Anche le sfide che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sono spesso viste come processi graduali. È la tendenza costante del fattore demografico - che fa salire la quota dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi -, non una cattiva politica a condannare la finanza pubblica degli Stati Uniti a sprofondare nei debiti. È l' inesorabile crescita dell' economia cinese, non la stagnazione americana, a far sì che il Pil della Repubblica Popolare supererà quello degli Stati Uniti entro il 2027. Che cosa succederebbe, però, se la storia non fosse ciclica né si muovesse solo lentamente, ma avesse un andamento irregolare - a tratti quasi immobile, ma anche capace di improvvise accelerazioni? E se il crollo non si verificasse dopo secoli, ma arrivasse all' improvviso? Le grandi potenze sono sistemi complessi, fatti di un gran numero di componenti che interagiscono tra di loro. Il loro modo di funzionare si colloca tra l' ordine e il disordine. Per un certo periodo di tempo sembrano procedere in maniera stabile, sembrano aver trovato un equilibrio, ma in realtà continuano ad adattarsi. Poi arriva un momento in cui i sistemi complessi entrano in crisi. Una spinta anche modesta può innescare il passaggio da uno stato di proficuo equilibrio a uno di crisi. Poco dopo il verificarsi di una crisi del genere entrano in scena gli storici. Che però, nel decodificare questi eventi, spesso ne valutano male la complessità. Sono addestrati a spiegare le calamità ricercando cause di lungo periodo, magari lontane decenni. In realtà la maggior parte dei fenomeni anomali che gli storici studiano non sono il culmine di un processo lungo e deterministico, ma piuttosto sconvolgimenti, a volte il crollo completo, di sistemi complessi. Tutti i sistemi complessi hanno alcune caratteristiche in comune. In un sistema del genere, ad esempio, una minima variazione, uno shock relativamente piccolo, possono produrre cambiamenti enormi, spesso imprevisti. Perciò, quando in un sistema complesso le cose vanno male, l' entità dello sconvolgimento è quasi impossibile da prevedere. Tutte le grandi entità politiche sono sistemi complessi. La maggior parte degli imperi hanno un' autorità centrale nominale - un imperatore ereditario o un presidente eletto -, ma in realtà il potere di ogni singolo governante è funzione di una rete di relazioni economiche, sociali e politiche sulle quali lui o lei esercita il suo controllo. Sotto questo profilo gli imperi mostrano molte delle caratteristiche di altri sistemi complessi e adattabili, tra cui la tendenza a passare molto rapidamente dalla stabilità all' instabilità. L' esempio più recente e noto di rapido declino è il crollo dell' Unione Sovietica. Col senno del poi, gli storici hanno individuato ogni genere di marciume nel sistema sovietico, fino all' era Breznev e oltre. Allora però non sembrava fosse così. L' arsenale nucleare dei sovietici era più grande di quello degli Stati Uniti, e i governi di quello che allora era chiamato il Terzo Mondo in quasi tutti i 20 anni precedenti si erano schierati dalla parte dei sovietici. Eppure, meno di cinque anni dopo l' ascesa al potere di Gorbaciov, l' impero sovietico nell' Europa centro-orientale si sgretolò, e poco dopo, nel 1991, fu la volta della stessa Unione Sovietica. Se gli imperi sono sistemi complessi che prima o poi soccombono a crisi improvvise e catastrofiche, quali conseguenze dobbiamo trarne per gli Stati Uniti di oggi? Anzitutto che discutere degli stadi del declino è probabilmente una perdita di tempo. Uomini politici e cittadini dovrebbero preoccuparsi piuttosto di una caduta improvvisa e inaspettata. Inoltre, il crollo di un impero quasi sempre avviene in seguito a una crisi finanziaria. Quindi i campanelli d' allarme dovrebbero suonare molto forte visto che gli Stati Uniti prevedono di avere un deficit di più di 1.500 miliardi di dollari nel 2010, il più alto dopo la Seconda guerra mondiale. Questi numeri non sono buoni, ma nel campo della politica sono altrettanto importanti le percezioni. Nei periodi di crisi degli imperi non sono tanto le reali basi del potere a contare, quanto le attese sugli sviluppi futuri. Le cifre che abbiamo citato non possono da sole erodere la forza degli Stati Uniti, ma possono indebolire la fiducia che per tanto tempo gli americani hanno avuto nella capacità del loro Paese di superare qualsiasi crisi. Un giorno o l' altro una brutta notizia apparentemente casuale - magari un rapporto negativo di un' agenzia di rating - comparirà sulle prime pagine dei giornali in un periodo altrimenti abbastanza tranquillo, e all' improvviso non saranno più solo pochi addetti ai lavori a preoccuparsi della sostenibilità della politica fiscale degli Stati Uniti, ma chiunque, compresi gli investitori all' estero. È questo passaggio a essere fondamentale: un sistema complesso e adattabile è seriamente nei guai quando i suoi componenti perdono la fiducia nella sua capacità di rigenerarsi. La prossima fase della crisi attuale potrebbe incominciare quando la gente inizierà a mettere in discussione la credibilità delle radicali misure finanziarie e fiscali prese per risanare l' economia. Nessun tasso a interesse zero o stimolo finanziario potrà produrre un risanamento sostenibile se la gente, negli Stati Uniti e all' estero, deciderà collettivamente, da un giorno all' altro, che queste misure alla fine porteranno a tassi di inflazione molto più alti o a un vero e proprio crollo. Combattere una battaglia perdente sulle montagne dell' Hindu Kush è già stato il segno premonitore della caduta dell' impero sovietico. Quel che è avvenuto 20 anni fa dovrebbe ricordarci che gli imperi non nascono, si sviluppano, dominano, entrano in declino e cadono secondo un ciclo ricorrente e prevedibile. Gli imperi si comportano piuttosto come tutti i sistemi complessi adattabili. Restano per un certo periodo in apparente equilibrio e poi, improvvisamente, crollano. Washington, sei avvertita. (traduzione di Maria Sepa) Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik.

Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik.