Xi a complètement raison. Jusqu’à récemment, Washington souscrivait à la conviction culturelle occidentale du « progrès » historique linéaire, c’est-à-dire que l’introduction du marché libéral économique de style occidental, sous Deng Xiaoping, faisait partie d’un itinéraire chinois inévitable vers une plus grande liberté économique et politique – c’est-à-dire qu’ils deviendraient comme nous.

Mais Washington DC a eu son « point de basculement » et a glissé vers une compréhension très différente. À savoir que les réformes économiques libérales de la Chine visaient à restaurer l’ancienne primauté économique mondiale et le pouvoir de la Chine – et à ne jamais « donner à l’individu » des moyens de penser occidentaux. Dans ce contexte, demeurer conforme et respectueux de l’ordre mondial avait du sens pour la Chine, tant qu’elle ne serait pas encore devenue le numéro un mondial d’ici 2049 (année du centenaire du PCC).

Mais, comme tous les convertis tardifs sur leur « Chemin de Damas », les élites de la politique étrangère des États-Unis sont devenues des prosélytes fervents du récit de la « menace » chinoise. Alors, la question se pose : est-il encore logique pour la Chine de poursuive sa politique instinctive consistant à ne pas affronter les États-Unis, surtout si Trump est connu pour maintenir la pression, ne jamais reculer et toujours doubler la mise ? Comment la Chine peut-elle encore s’en tenir à sa posture « apaisante » si Trump augmente la pression en mer de Chine méridionale ou en Corée du Nord, ou décide d’adopter Taïwan comme « cause pour la démocratie » ? Xi ne peut pas.

La Russie, quant à elle, voit un président américain extrêmement défensif – un défenseur de longue date des bonnes relations avec la Russie, mais que la vulnérabilité persistante à l’hystérie du « Russiagate » pousse à exhiber des attitudes anti-russes, devenant maintenant plus royaliste que le roi, c’est à dire plus « dur avec la Russie » que les russophobes, plus néocon, que les néocons. Avec des tombereaux de sanctions écrasantes contre la Russie déjà à l’ordre du jour du Congrès – sur lequel le président américain a peu de possibilités de modération – la Russie doit, elle aussi, se préparer à une longue période d’attrition économique. La profondeur de la crise américaine est telle que le président Poutine – comme tout le monde – ne peut pas deviner comment tout cela va tourner.

Pour l’Europe, l’Iran, la Turquie, le Pakistan et le Venezuela, les perspectives sont similaires : ce sera une période où les États-Unis mobiliseront tous les leviers dont ils disposent pour restaurer leur primauté mondiale et l’agenda américain. Trump escalade – intentionnellement semble-t-il – pour obtenir la première capitulation, ou provoquer une fissure politique d’ici novembre. Mais si cela ne se produit pas ?

Le « marché » (à quelques exceptions près) considère que la victoire des États-Unis dans la guerre commerciale est certaine : les États-Unis sont de loin le marché de consommation prédominant et, de manière concomitante, les partenaires commerciaux des États-Unis souffriront plus car les taxes de rétorsion qu’ils pourront imposer pénaliseront moins les exportateurs américains parce que la balance commerciale est déficitaire pour les États-Unis dans la plupart des cas.

Pour un pays comme la Chine, les exportations vers les États-Unis sont au moins deux fois supérieures aux importations chinoises. Les États-Unis ont donc (vu de la Maison Blanche) le pouvoir de taxer deux fois plus les importations chinoises que l’inverse. En outre, les États-Unis utilisent l’hégémonie du dollar pour le faire monter artificiellement, ce qui affaiblit les marchés émergents et augmente de manière concomitante leur endettement, la dette et les intérêts étant libellés en dollars.

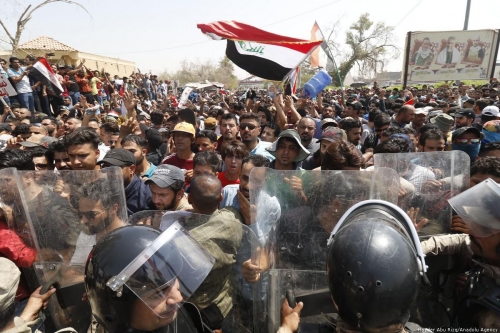

Cette vision de la guerre commerciale par le « marché » est en quelque sorte le miroir de l’air du temps [zeitgeist] militaire américain. Les États-Unis ont de loin la plus grande armée ; ils peuvent surpasser tout le monde (sauf la Russie), alors quiconque remet en cause les États-Unis est forcément « perdant » (on le suppose). En effet, les États-Unis ont le pouvoir, et l’exercent, de commencer leurs guerres avec une démonstration de leurs capacité destructrices contre l’adversaire. Et après ? Pour la suite, l’armée américaine ne semble pas avoir de réponse aux conséquences : elle s’embourbe et se retrouve perdante face à des représailles asymétriques. Sa seule réponse est la guerre « éternelle ».

Alastair Macleod, de l’Institut Mises, suggère qu’une telle consanguinité [économico-militaire] est une erreur :

« Les commentaires selon lesquels la Chine est heurtée par les droits de douane et minée par un dollar fort sont hors du sujet. La géopolitique domine ici. Les succès occasionnels de l’Amérique dans l’attaque du rouble et du yuan ne sont plus que des victoires à la Pyrrhus. Elle n’est pas en train de gagner la guerre des devises contre la Chine et la Russie. La Chine n’est pas détournée de ses objectifs stratégiques pour devenir, en partenariat avec la Russie, une superpuissance eurasienne, hors de portée de l’hégémonie américaine. »

La Russie et la Chine ont l’intention de jouer et de gagner le match sur le long terme. Les deux États sont actuellement en train de sonder Washington (d’ici novembre) pour déterminer si, selon les mots du porte-parole de Poutine, il existe un « terrain d’entente, essayer de comprendre si cela est possible – et si l’autre partie est prête ». Pékin cherche aussi à savoir si Trump est prêt à faire des compromis sur une sorte d’accord pour sauver la face, avant les échéances de novembre – ou pas. Cette façon de « sentir le vent » ne doit pas être interprétée à tort comme une faiblesse ou une volonté de capituler. Ces États font simplement preuve de « diligence raisonnable » avant que les événements ne les amènent à la prochaine étape du conflit – dans laquelle les risques seront plus sérieux.

Ce qui est le moins remarqué – parce qu’il n’y a pas eu l’occasion d’une « proclamation publique » – c’est comment les préparatifs pour la prochaine phase se sont déroulés progressivement (depuis quelque temps). Des petits pas, peut-être, mais néanmoins d’une grande importance, car les moyens techniques pour contrer le harcèlement financier des États-Unis sont mis en place à un rythme accéléré, en particulier depuis que Trump a commencé à sanctionner « le monde ».

Cet ancien axiome est la première chose à comprendre : « Chaque crise est aussi une occasion ». Trump, fustigeant et sanctionnant « le monde » est en train de catalyser un puissant contre-coup. Lorsque l’Amérique sanctionne « le monde », c’est un « repoussoir » facile pour la Chine et la Russie, incitant les autres pays à la dé-dollarisation et au commerce en monnaies locales (hors dollar). Et cela se passe ainsi. C’est presque « réglé » en ce qui concerne le pétrole. L’avènement du Shanghai Futures Exchange [marché à terme pour le pétrole, adossé à l’or] a symboliquement marqué le début du bouleversement du monde de Bretton Woods – et les États du Golfe succomberont probablement à l’inévitable le moment venu.

Le « marché » voit la vente de sa dette américaine (bons du Trésor US) par la PBOC [People’s Bank of China] comme une épée de Damoclès au-dessus des États-Unis ; mais dans le même temps, « le marché » estime que la Chine ne fera jamais une telle chose, car cela réduirait la valeur de ses avoirs. Cela irait à l’encontre des intérêts de la Chine. On ne se demande jamais pourquoi la Chine devrait vouloir conserver ces avoirs. Après tout, surtout si les États-Unis empêchent les Chinois d’acheter des actifs libellés en dollars avec leurs dollars américains.

La Chine a toujours craint de perturber les marchés – c’est vrai . Mais il se peut que le « marché » interprète mal le « plan de guerre » de la Chine. On peut s’attendre à ce que son seul recours soit la vente de titres du Trésor américain (comme la Russie vient de le faire). Mais, comme d’habitude, ce serait le « marché » qui parierait encore sur une vision à court terme des possibilités de la Chine. Celle-ci, cependant, joue clairement sur le long terme. Rappelez-vous ce que le major-général Qiau Liang a déclaré en 2016 :

« Les États-Unis ont besoin d’un rendement du capital important pour soutenir la vie quotidienne des Américains et de l’économie américaine. Dans de telles circonstances, [toute nation] qui bloque le retour des capitaux aux États-Unis est l’ennemi de ceux-ci. Nous devons clairement comprendre cette question… Pour contenir efficacement les États-Unis, d’autres pays doivent réfléchir davantage à la manière de couper les flux de capitaux vers les États-Unis lorsqu’ils définissent leurs stratégies. »

Ce que la Chine peut et fait avec ces actifs en dollars américains, c’est de les déployer d’une autre manière importante. Elle ne les vend pas, mais les utilise plutôt – sans fanfare – pour soutenir ses principaux alliés, dont les monnaies sont périodiquement l’objet de raids à court terme de Wall Street, concertés, pour vendre leurs monnaies : c’est-à-dire que la Chine soutient tranquillement la Turquie et l’Iran – plus par l’achat de son brut, dans ce dernier cas. Ainsi, elle subvertit discrètement et sape l’atout du dollar fort de Trump destiné à forcer la Turquie et l’Iran à capituler. C’est une guerre financière asymétrique sur le long terme.

Ces deux États – ainsi que le Pakistan – sont des pôles clés de l’initiative chinoise « Belt and Road » [Routes de la soie]. Mais plus que cela, ils sont directement des éléments stratégiques importants pour la sécurité nationale de la Chine. La Chine est très préoccupée par les musulmans, les Turcs et les Ouïghours de la province du Xinjiang, dont des milliers se battent déjà en tant que djihadistes en Syrie. La Chine ne veut pas que ces dernier reviennent, ni que les musulmans soient radicalisés en Chine ou dans les États de l’ouest du pays.

Le président Erdogan a largement contribué à leur radicalisation. Les Chinois veulent qu’Erdogan arrête son jeu avec les populations ethniques turques, en Chine et à proximité, en échange de quoi elle aidera à sauver la monnaie turque. De même, l’économie chinoise est vulnérable à la fermeture du détroit de Malacca par l’Amérique. Pour compenser cette vulnérabilité, la Chine a besoin du Pakistan et de son « corridor » jusqu’au port de Gwadar. Et l’Iran est absolument essentiel à la sécurité nationale de la Chine et de la Russie.

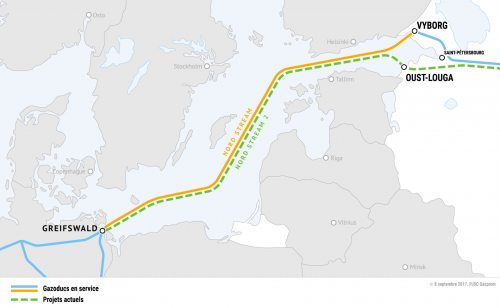

Ce que nous voyons donc, c’est que la Chine et la Russie ont discrètement tissé la toile d’une ceinture de pays dé-dollarisés, échangeant leurs devises et approvisionnés en crédits, dans toute l’Asie centrale – en opposition à la tentative américaine de la démanteler. La Russie, qui a déjà fortement dé-dollarisé son économie, a notamment pour rôle de veiller à ce que l’Europe ne soit pas perdue, en tant que marché pour l’initiative eurasienne BRI (Belt and Road), du fait des agressions de Trump, et que l’aspiration de ce dernier à dominer les ressources d’énergie ne reste que cela, une « aspiration ».

Prises globalement, toutes ces mini-étapes quantitatives représentent une diminution qualitative significative de l’utilisation du dollar, en dehors de la sphère intérieure américaine. Son étendue, au-delà du territoire américain, est en cours de saucissonnage. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce phénomène : les États-Unis jouissent d’un niveau de vie élevé car ils peuvent acheter des produits bon marché, payer pour leurs dettes en monnaie de singe (fiduciaire) alors que d’autres sont obligés de détenir cette monnaie pour pouvoir commercer au niveau mondial. Le niveau de vie des Américains est en fait subventionné par le reste du monde.

Les États-Unis se permettent d’étaler leur puissance militaire car ils peuvent, contrairement aux autres États, payer leurs dépenses militaires hors normes, de façon fantaisiste et sans souci, grâce aux étrangers qui (jusqu’à présent) continuent à combler leur déficit budgétaire.

L’Amérique dispose en ce moment d’un levier financier radical précisément à cause du « dollar fort ». Ne vous y trompez pas. Ce n’est pas seulement le résultat de la hausse des taux d’intérêt de la Fed : Trump comprend bien cela. Il a tweeté, le 16 août. « L’argent afflue comme rarement auparavant pour notre DOLLAR chéri ». Bien sûr, tout est une question de rapports de force.

Avec un dollar fort, les devises des partenaires commerciaux se dévaluent, leurs paiements d’intérêts et de capitaux montent en flèche – et, traditionnellement, ils sont poussés vers le FMI pour une dose d’austérité et la vente de leurs actifs nationaux. C’est un « jeu » auquel la Russie et la Chine ont l’intention de mettre fin. Ils ont mis en place des alternatives à la Banque mondiale et au FMI, auxquelles la Turquie peut avoir recours – au lieu d’être forcée à participer à un programme du FMI.

Atlasdair Macleod note la dichotomie entre le jeu à court terme de Trump et celui, à long terme de la Chine et de la Russie :

« Pour le moment, et probablement quelques mois seulement après les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre, le président Trump impose des difficultés de change à ses ennemis par des politiques commerciales agressives, y compris des sanctions, et en militarisant le dollar. C’est une astuce utilisée par les administrations américaines successives depuis longtemps…

Les actions du président Trump sur le commerce… éloignent les pays de sa sphère d’influence. En fin de compte, cela se révélera contre-productif. Les spéculateurs achètent le court-termisme de Trump et les politiques de normalisation de la Fed poussent le dollar à la hausse pour le moment… Cela devrait conduire à la chute du dollar [à long terme].

Le dollar ne grimpe que sur des considérations à court terme, entraîné par rien de plus substantiel que des flux spéculatifs. Une fois que ceux-ci diminueront, les perspectives à plus long terme pour le dollar se réaffirmeront, y compris des déficits budgétaires et commerciaux croissants… et la hausse des prix alimentée par une expansion monétaire antérieure et des taxes supplémentaires sur les droits de douane. »

Cela pourrait bien être le « long jeu » de la Chine. Pour l’instant, le dollar fort (et la peur géopolitique) provoquent une fuite vers les actifs américains facilement négociables. Le récent projet de loi sur l’impôt aux États-Unis a amplifié ce flux de dollars « rentrant à la maison » (grâce à une amnistie fiscale pour les sociétés qui rapatrient leurs liquidités off-shore). Le rapport de force financier est actuellement en faveur des États-Unis. Tout va bien : la bourse est en hausse, les commerçants pensent que la guerre commerciale verra une « victoire » facile, et, selon la Réserve fédérale, les indicateurs économiques sont « forts ».

Mais la Russie et la Chine peuvent être patientes. Les dollars d’outre-mer « qui affluent [vers l’Amérique], comme rarement auparavant » aspirent l’oxygène, c’est-à-dire la liquidité en dollars, partout ailleurs. Ce flux se tarira bientôt ou bien il se traduira par une crise du crédit contagieuse – l’Europe étant probablement la première victime – déclenchée précisément par le tarissement des liquidités conçu pour renforcer la main de Trump.

À ce stade, le rapport de force entre les États-Unis et le couple Russie–Chine s’inverse à l’avantage de ce dernier.

Alastair Crooke

Traduit par jj, relu par Cat pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.

En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

Le grand échiquier

Le grand échiquier

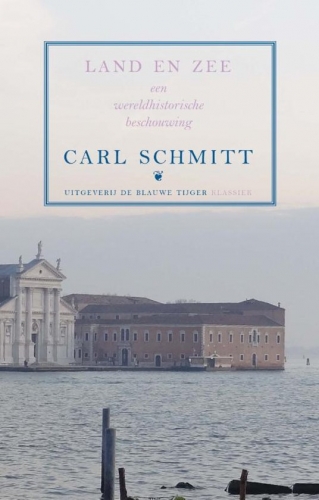

Peut-être y approfondira-t-il aussi son analyse de « géopolitique psychologique » qu’il émet au sujet des États-Unis ? « De nombreuses cartes électorales dessinées après la victoire de Trump aux dernières présidentielles américaines montrent très bien que, si les régions acquises à Trump correspondent à peu près à 85 % du territoire total des États-Unis, les régions acquises, elles, à Clinton représentent en gros 54 % de la population américaine. Si nous imaginons que ces régions constituent deux pays différents, nous notons immédiatement que le “ pays de Clinton ”, composé des régions côtières et d’îles urbaines, évoquent l’Angleterre du XIXe siècle; tandis que le “ pays de Trump ” ressemble quant à lui bien plus aux grandes étendues de l’Eurasie régentées par la Russie et l’Allemagne. Le combat politique qui a opposé Clinton et Trump fut un combat entre dimension maritime et dimension terrestre, entre des personnes pensant en termes d’espace et des personnes pensant en termes de lieux (pp. 49 – 50). » Subtile insinuation pour rapprocher Trump de la Russie de Vladimir Poutine…

Peut-être y approfondira-t-il aussi son analyse de « géopolitique psychologique » qu’il émet au sujet des États-Unis ? « De nombreuses cartes électorales dessinées après la victoire de Trump aux dernières présidentielles américaines montrent très bien que, si les régions acquises à Trump correspondent à peu près à 85 % du territoire total des États-Unis, les régions acquises, elles, à Clinton représentent en gros 54 % de la population américaine. Si nous imaginons que ces régions constituent deux pays différents, nous notons immédiatement que le “ pays de Clinton ”, composé des régions côtières et d’îles urbaines, évoquent l’Angleterre du XIXe siècle; tandis que le “ pays de Trump ” ressemble quant à lui bien plus aux grandes étendues de l’Eurasie régentées par la Russie et l’Allemagne. Le combat politique qui a opposé Clinton et Trump fut un combat entre dimension maritime et dimension terrestre, entre des personnes pensant en termes d’espace et des personnes pensant en termes de lieux (pp. 49 – 50). » Subtile insinuation pour rapprocher Trump de la Russie de Vladimir Poutine…

La défiance des peuples d’Europe à l’égard des instances supranationales ne cesse de croître. En effet, « au lieu de redistribuer les produits de l’imposition, des classes fortunées vers les classes pauvres, les gouvernements européens maintiennent désormais leur santé financière précaire en empruntant au nom des générations futures sous la forme du financement par le crédit. Par conséquent, les populations ont perdu le pouvoir démocratique de réguler le marché à travers leur participation aux élections (p. 15) ». Ivan Krastev estime que « si l’Union devait s’effondrer, la logique de sa fragmentation serait celle d’un retrait massif de dépôts bancaires et non celle d’une révolution (p. 19) », d’où plusieurs mesures adoptées depuis une décennie par la Commission afin de déposséder légalement les détenteurs de compte bancaire à l’exemple de Chypre et de la Grèce. Une directive européenne prise en 2013 et effective depuis le 1er janvier 2016 stipule que les dépôts bancaires des particuliers et des entreprises s’élevant à plus de 100 000 € pourraient être mis autoritairement à contribution afin de renflouer les banques en faillite. Ce montant pourrait bien évidemment baisser pour mieux spolier l’ensemble de la population dont les plus fragiles. La saisie prochaine des biens immobiliers (et uniquement immobiliers), en particulier des retraités, des chômeurs et des travailleurs précaires, est programmée par les mafias bancaires liées à l’Oligarchie mondiale. L’emploi de plus en plus fréquent de la monnaie électronique en Occident, mais aussi en Inde et en Corée du Sud, prépare cette future expropriation insidieuse pour le seul profit des banksters et des marchés. Déjà, en novembre 2011, « la chute de Berlusconi […] symbolisa plutôt le triomphe sans équivoque du pouvoir des marchés financiers (p. 93) ». Dernièrement, le 29 mai 2018, le commissaire « européen » au Budget, l’Allemand Günther Oettinger, déclarait au sujet de l’entente gouvernementale conclue entre le Mouvement Cinq Étoiles et la Ligue que « les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter ». Il a ensuite démenti ses propos tout en maintenant le fond de sa pensée.

La défiance des peuples d’Europe à l’égard des instances supranationales ne cesse de croître. En effet, « au lieu de redistribuer les produits de l’imposition, des classes fortunées vers les classes pauvres, les gouvernements européens maintiennent désormais leur santé financière précaire en empruntant au nom des générations futures sous la forme du financement par le crédit. Par conséquent, les populations ont perdu le pouvoir démocratique de réguler le marché à travers leur participation aux élections (p. 15) ». Ivan Krastev estime que « si l’Union devait s’effondrer, la logique de sa fragmentation serait celle d’un retrait massif de dépôts bancaires et non celle d’une révolution (p. 19) », d’où plusieurs mesures adoptées depuis une décennie par la Commission afin de déposséder légalement les détenteurs de compte bancaire à l’exemple de Chypre et de la Grèce. Une directive européenne prise en 2013 et effective depuis le 1er janvier 2016 stipule que les dépôts bancaires des particuliers et des entreprises s’élevant à plus de 100 000 € pourraient être mis autoritairement à contribution afin de renflouer les banques en faillite. Ce montant pourrait bien évidemment baisser pour mieux spolier l’ensemble de la population dont les plus fragiles. La saisie prochaine des biens immobiliers (et uniquement immobiliers), en particulier des retraités, des chômeurs et des travailleurs précaires, est programmée par les mafias bancaires liées à l’Oligarchie mondiale. L’emploi de plus en plus fréquent de la monnaie électronique en Occident, mais aussi en Inde et en Corée du Sud, prépare cette future expropriation insidieuse pour le seul profit des banksters et des marchés. Déjà, en novembre 2011, « la chute de Berlusconi […] symbolisa plutôt le triomphe sans équivoque du pouvoir des marchés financiers (p. 93) ». Dernièrement, le 29 mai 2018, le commissaire « européen » au Budget, l’Allemand Günther Oettinger, déclarait au sujet de l’entente gouvernementale conclue entre le Mouvement Cinq Étoiles et la Ligue que « les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter ». Il a ensuite démenti ses propos tout en maintenant le fond de sa pensée.

Le travail du Prof. David Criekemans

Le travail du Prof. David Criekemans Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste

Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.

Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.  Matière bourguignonne

Matière bourguignonne

Fleurus, 1794

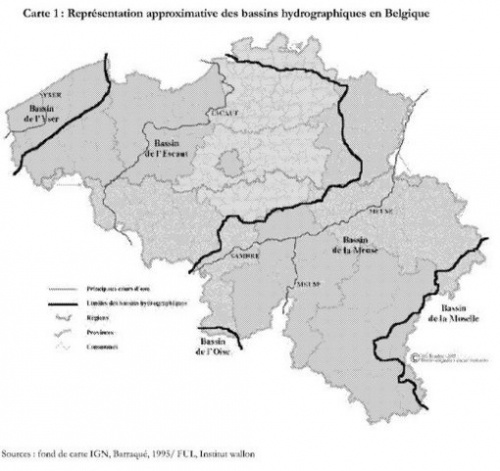

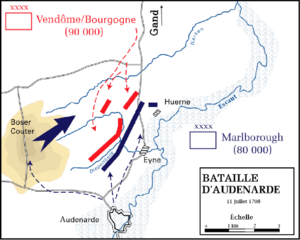

Fleurus, 1794 L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.

L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.  Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.

Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.  Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.

Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.