Tiberio GRAZIANI

Ex: http://www.eurasia-rivista.org/

Das US-Abenteuer in Georgien sowie die eklatante Wirtschafts- und Finanzkrise, die das westliche System derzeit heimsucht, zeigen, daß die Vereinigten Staaten von Amerika an diesem Punkt in der Geschichte nicht in der Lage sind, die Führungsrolle zu übernehmen. Auf Grundlage beispielsweise der Dichotomien Ost—West, Nord—Süd, Mitte—Peripherie etc. scheinen keinerlei künftige geopolitische Szenarien von Bedeutung herauszuarbeiten zu sein. Betrachten wir die kontinentalen sowie multikontinentalen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der globalen Akteure, so zeigen sich uns die Säulen, auf denen ein neues internationales System für Indiolateinamerika und Eurasien ruhen kann.

Von der Regierungsunfähigkeit der USA

Die jüngste Diskussion um Georgien setzt dem Gerede um die sogenannten „unipolaren“ Vereinigten Staaten von Amerika und vor allen Dingen der Behauptung, diese hätten ein wirkungsvolles geopolitisches System — das heißt ein multipolares System — geschaffen, endlich ein Ende.

Dies sehen nicht nur die meisten jener Beobachter und Berichterstatter so, die — während sich der Niedergang der „unverzichtbaren Nation“ (so ein Syntagma der US-Außenministerin Madeleine Albright) vollzieht — im Zuge der Herbstkrise zwischen Moskau und Tiflis wiederholt eine neue Bipolarität beschworen und Formulierungen aus der Zeit des „kalten Krieges“ entstaubt haben. In Wahrheit sind wir von einem erneuten Aufleben des alten bipolaren Systems weit entfernt; die Nachkriegszeit von 1945 bis 1989 ist von einem ideologischen Widerstreit gekennzeichnet gewesen (nämlich zwischen den Antithesen Kapitalismus—Kommunismus und Totalitarismus—Demokratie), der nun aber nicht so sehr an den lymphatischen Knotenpunkten des bipolaren Gleichgewichtes aufgelöst, sondern vielmehr dadurch entschieden worden ist, daß die heutigen großen Nationen mit kontinentalen Ausmaßen, wie zum Beispiel China, Indien und Brasilien, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und dank des geopolitischen Bewußtseins, das sie unter ihrer jeweiligen politischen Führung rund ein Jahrzehnt lang kultiviert haben, gediehen sind und heute danach streben, auf der weltweiten Bühne in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verantwortungsvolle Rollen zu übernehmen.

Wir müssen sogleich hinzufügen, daß das Ende der US-dominierten unipolaren Hegemonie keineswegs die militärische Vorherrschaft berührt, die Washington in weiten Teilen der Welt besitzt. Doch Washingtons Macht in geopolitischer Hinsicht ist heute geringer als noch vor einigen Jahren. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß diese Hegemonie heute für die internationale Stabilität vielleicht noch gefährlicher ist, als dies in der Vergangenheit der Fall war, gerade weil sie wackelig und empfindlich ist und Washington und das Pentagon leicht aus dem Gleichgewicht geraten können, wie die georgische Krise ja auch gezeigt hat.

Die tiefe Strukturkrise der US-Wirtschaft1 [1] hat nur dazu beigetragen, den Prozeß der Machteinbuße des „westlichen Systems“, der seit Mitte der 90er Jahre zu beobachten ist, zu beschleunigen. Mit den Auswirkungen, die dieser Prozeß auf die Vereinigten Staaten haben wird, auf die „einzige Weltmacht“, haben sich in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts Autoren wie Chalmers Johnson2 [2] und Emmanuel Todd3 [3] in ihren jeweiligen Analysen befaßt; hierin zeigen die Verfasser auf, wohin dieser Prozeß bald führen wird und wie die Zersetzung des US-Systems vonstatten geht.

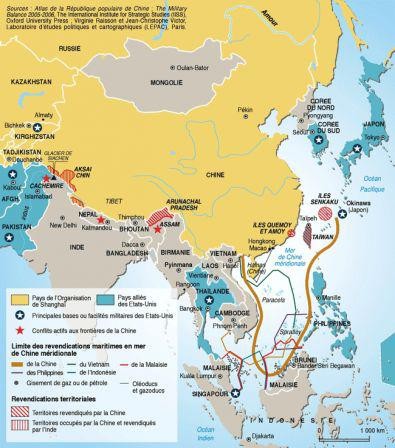

Johnson, ein profunder Kenner Asiens im allgemeinen und Japans im besonderen, meint, daß die USA in den Jahren 1999/2000 nicht in der Lage gewesen seien, ihre Beziehungen mit den Ländern Asiens souverän aufrechtzuerhalten, während man doch deutlich „die fortgesetzten Bemühungen ihres Landes, die ganze Welt zu beherrschen“4 [4] verfolgen konnte. Zu den Veränderungen, die sich bereits sichtbar abzeichnen und die geopolitische Situation der nahen Zukunft erahnen lassen, zählt Johnson auch „Chinas zunehmende Orientierung am Vorbild der asiatischen Staaten mit hohem Wirtschaftswachstum“.5 [5] Der gleiche Autor weiß von der mitleidslosen Analyse David P. Calleos zu berichten,6 [6] der bereits im Jahre 1987 die Auflösung des internationalen Systems schilderte und die Ansicht vertrat, daß die Vereinigten Staaten am Ende des 20. Jahrhunderts eine „raubgierige Hegemonialmacht“ seien „mit wenig Sinn für Ausgewogenheit“.

Sowohl der Franzose Todd als auch der Amerikaner Johnson sind der Ansicht, daß die USA aufgrund der Kriege im Mittleren Osten und in Jugoslawien zu einem Unsicherheitsfaktor für das gesamte internationale System geworden sind; Todd zufolge wirken sich unter anderem die ökonomischen Verflechtungen der Vereinigten Staaten deutlich nachteilig aus, wie ja auch das negative Wirtschaftswachstum des letzten Jahrzehnts unzweifelhaft zeigt.

Einige Jahre später, im Januar 2005, wird ein so aufmerksamer und brillanter Beobachter wie Michael Lind von der New America Foundation („Stiftung Neues Amerika“) in einem wichtigen Artikel in der Financial Times argumentieren, daß einige eurasische Länder (in erster Linie China und Rußland) sowie Südamerika „in aller Stille“ Maßnahmen in die Wege leiten, die den nordamerikanischen Einfluß „verringern“ sollen.7 [7]

Luca Lauriola hat sich dem erst kürzlich — 2007 — im wesentlichen angeschlossen;8 [8] in den Worten Claudio Muttis: „Lauriola bringt einige Argumente vor, die man wie folgt zusammenfassen kann: 1.) Die USA stellen nicht mehr die große Weltmacht dar; 2.) die technologische Großmacht Rußland ist heute mächtiger, als die die USA es sind; 3.) die strategische Verständigung zwischen Rußland, China und Indien bietet eine geopolitische Alternative zu den USA; 4.) die USA stecken mitten in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, die den Auftakt zu einem veritablen Kollaps bildet; 5.) in dieser Lage steht die US-Macht so ‚einsam und verlassen‘ da, daß Moskau, Peking und Neu-Delhi versucht sein werden, Reaktionen zu provozieren, die zu globalen Katastrophen führen können; 6.) die Administration Bush schreitet beharrlich auf den Abgrund zu, während die Regierung der Welt vorgaukelt, alles sei in bester Ordnung; 7.) die Lebensbedingungen der Mehrzahl der US-Bürger sind mit denen in manchen Entwicklungsländern vergleichbar; 8.) das Bild, das sich uns heute von den USA bietet, ist keineswegs eine historische Ausnahme, vielmehr zeigt sich in der US-Geschichte eine klare Kontinuität (vom Völkermord an den native Americans bis zum Terrorismus, wie er in Vietnam praktiziert wurde); 9.) in den USA hält die gleiche messianische Lobby die politischen Zügel in Händen, die schon früher in der Sowjetunion die Nomenklatura gestellt hat.“9 [9]

Aber warum steht die Supermacht USA nicht einmal mehr sagen wir zwanzig Jahre vor ihrem Kollaps? Warum soll ein globaler Akteur wie die Vereinigten Staaten von Amerika nicht in der Lage sein, sich weiter an der Macht zu halten und seine offen verkündete „Neue Ordnung“, seine New Order, in demokratischer und liberaler Manier durchzusetzen?

Die Antworten auf diese Fragen sind im großen und ganzen nicht nur einfach in den Untersuchungen von Wirtschaftswissenschaftlern und/oder in politischen Widersprüchen des westlichen Systems zu finden. Sie sind meiner Meinung nach vielmehr in der Auslegung und Anwendung geopolitischer Lehrsätze durch die US-Macht zu suchen. Die Vereinigten Staaten von Amerika — eine thalassokratische Weltmacht — waren schon immer bestrebt, ihre Einflußsphäre auch auf den südamerikanischen Subkontinent auszudehnen. Es ist dies eine geopolitische Praxis, die ich bereits an anderer Stelle als „chaotisch“ bezeichnet habe;10 [10] darunter ist eine Geopolitik der „fortwährenden Störung“ empfindlicher Territorien zu verstehen, um diese dem eigenen Einfluß zu unterstellen und sie schlußendlich dem eigenen Hoheitsgebiet einzuverleiben. Dieses Vorgehen zeugt allerdings von der Unfähigkeit, jene wahrhaft gegliederte internationale Ordnung zu verwirklichen, die diejenigen durchsetzen müssen, deren Trachten auf eine weltweite Führerrolle, eine globale leadership, gerichtet ist.

Zwei italienische Geopolitiker, Agostino Degli Espinosa (1904–1952) und Carlo Maria Santoro (1935–2002), haben in ganz verschiedenen Epochen und mit großem zeitlichen Abstand voneinander — der erste in den 1930ern, der zweite in den 1990ern — den USA übereinstimmend einen wichtigen Zug attestiert, nämlich die Unfähigkeit zu regieren und zu verwalten.

Vor vielen Jahrzehnten, im Jahre 1932, schrieb Agostino Degli Espinosa: „Amerika will gar nicht regieren, es will vielmehr auf die einfachste Art und Weise herrschen, die man sich denken kann, nämlich mittels der Dollar-Herrschaft“, und er fährt fort, „das bedeutet nicht nur, daß seine Gesetze oktroyiert und sein Wille durchgesetzt wird; sondern das bedeutet das Diktat eines Gesetzes, dem der Geist der Menschen oder der Völker in solcher Weise anhaftet, daß Regierende und Regierte ein spirituelle Einheit bilden.“11 [11]

Carlo Maria Santoro hat vor über sechzig Jahren noch einmal unterstrichen, daß die US-Amerikaner sich die „maritime Macht […] überhaupt nicht ausmalen, ja nicht einmal konzeptionell vorstellen können, nicht Eroberung und Verwaltung noch die hierarchische Unterteilung, wie die großen Kontinentalreiche“ sie aufwiesen.12 [12]

Die thalassokratische Besonderheit der USA, die Santoro hervorgehoben hat, und die Unfähigkeit zum Regieren, die schon Degli Espinosa so meisterhaft erläuterte, weisen deutlicher als jede andere Analyse auf den künftigen Niedergang amerikanischer Macht hin. In diesem Zusammenhang müssen natürlich weitere kritische Elemente bezüglich der Expansion des US-Imperialismus berücksichtigt werden: Militäreinsatz, öffentliche Ausgaben, geringe diplomatische Kompetenz.

Der historische Tag, an dem die Führungsunfähigkeit der USA offen zutage trete, sei nun gekommen, behauptete der französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir jüngst. Dem Direktor der Hochschule École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) zufolge habe sich bereits in der Krise von 1997 bis 1999 gezeigt, „que les États-Unis étaient incapables de maîtriser la libéralisation financière internationale qu’ils avaient suscitée et imposée à nombreux pays“13 [13]. Sapir sieht in der Globalisierung selbstverständlich einen Aspekt der US-Expansion, denn er versteht die Anwendung der amerikanischen Politik im großen Maßstab als eine Politik der freiwilligen finanziellen und merkantilen Öffnung.14 [14] Zu diesem Zeitpunkt, da nun das liberale US-amerikanische Süppchen mittels des Diktats des Internationalen Währungsfonds weiteren Patienten eingeflößt werden soll — obwohl dies doch schon in Indonesien mißlang und sich auch Kuala Lumpur nachdrücklich dagegen gewehrt hat —, unterstreicht Sapir, daß es Pekings verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik ist, die die Stabilität im Fernen Osten garantiert.

Es sei hier festgehalten, daß die Beschleunigung des ökonomischen und politischen Schrumpfungsprozesses der USA (2007/08) in eine Zeit fällt, da die Führung der Nation nach wie vor in Händen einer Machtclique liegt, die sich auf die Ideen des neokonservativen think tank beruft. Die Neocons haben bekanntlich Washington in den letzten Jahren — spätestens seit 1998, dem Jahre des Beginns der „Revolution in Military Affairs“ — soweit wie möglich zu einer aggressiven und expansionistischen Außenpolitik gedrängt; es war dies eine Politik, die sich eng an die Prinzipien des Alten Testamentes (— der messianische Impuls bildet einen festen Bestandteil des US-Patriotismus wie auch eine Konstante des US-Nationalcharakters —) sowie an die trotzkistische Theorie von der „permanenten Revolution“ gehalten hat, wobei letztere allerdings eine besondere — nämlich konservative — Beugung hat hinnehmen müssen. Diese Theorie ist nicht nur gewissermaßen das theoretische Substrat der Strategie des permanent war, des „beständigen Krieges“, welche Vizepräsident Dick Cheney lanciert und welche die Bush-Administration im Laufe der letzten beiden Legislaturperioden (2000–08) so eifrig umgesetzt hat, weshalb in Washington die „Geopolitik des Chaos“ aufgeblüht ist.

Indiolateinamerika und Eurasien

Die USA empfinden sich von der Notwendigkeit der geostrategischen Ordnung (über die in Eurasien Rußland und China die Kontrolle ausüben, in der südamerikanischen Hemisphäre dagegen Brasilien, Argentinien sowie die Karibik) und einer grundlegenden Wirtschafts- und Finanzkrise eingeengt; sie scheinen verwirrt und schwanken einerseits zwischen einer Außenpolitik noch aggressiverer Art und mit noch mehr Muskelspiel als in der jüngsten Vergangenheit und andererseits einer realistischen Neueinschätzung ihrer eigenen globalen Rolle. Derweil werden sich die größten eurasischen Nationen — allen voran Rußland und China — und die wichtigsten südamerikanischen Nationen — Argentinien und Brasilien — ihres wirtschaftlichen, politischen und geostrategischen Potentials in immer stärkerem Maße bewußt.

Dies setzt voraus, daß politische Analytiker und Entscheidungsträger neue Paradigmen zur Anwendung bringen, um die Gegenwart zu interpretieren. Die Auslegungsschemata der Vergangenheit, die auf der Grundlage der Dichotomien Ost—West, Nord—Süd, Zentrum—Peripherie fußen, scheinen keine Gültigkeit mehr zu haben. Eine Analyse der Gegenwart wird von Nutzen sein, um alle notwendigen Elemente zu erfassen, um die geopolitischen Szenarien der Zukunft zu umreißen, um sich einer kontinentalen wie auch multipolaren Sichtweise zu befleißigen, um Bündnisse wie auch Spannungen zwischen den globalen Akteuren auszumachen; hier richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die interkontinentalen Achsen zwischen beiden Hemisphären unseres Planeten.

Die BRIC-Achse (Brasilien, Rußland, Indien und China), die neue geoökonomische Achse zwischen Eurasien und Indiolateinamerika, ist mittlerweile eine wohldefinierte, attraktive Tatsache und wird in naher Zukunft verschiedene eurasische und südamerikanische Nationen verbinden. Wenn sich diese Achse nicht kurz- bis mittelfristig konsolidiert, wird der britische „westliche“ Traum von einer euroatlantischen Gemeinschaft, „von der Türkei bis Kalifornien“15 [15], weitergeträumt werden, und die Weltmacht USA — als Kopf der Triade Nordamerika, Europa und Japan — wird weiterhin herrschen.

Auf dem jüngsten Gipfeltreffen der Außenminister der BRIC-Staaten (im Mai 2008 in Jekaterinburg/Rußland) wurde die Absicht bekräftigt, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den neuen aufstrebenden Ländern enger zu gestalten; in den USA faßte man dies als veritablen Affront auf. Man sollte das Treffen der „Großen Fünf“ (Brasilien, Indien, China, Mexiko und Südafrika) in Sapporo auch in Verbindung mit dem G8-Gipfel in Tōyako im Juli 2008 sehen.

Mit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Wladimir Putin in Rußland im August 1999 begannen sich zwischen Rußland und einigen südamerikanischen Ländern dauerhafte wirtschaftliche Beziehungen anzubahnen, die in den letzten Jahren intensiviert wurden und eine gewisse politische Dimension angenommen haben.

China zeigte sein Interesse an Südamerika bereits im April 2001 mit dem historischen Besuch von Staatspräsident Jiang Zemin in mehreren südamerikanischen Nationen auf dem Subkontinent. China, stets auf der Suche nach Rohstoffen und Energieressourcen für die industrielle Entwicklung, ist der Auffassung, daß es in seinen bevorzugten und strategischen Partner-Staaten Brasilien, Venezuela und Chile erheblichen Investitionsbedarf gibt, damit die grundlegende Infrastruktur geschaffen werden kann (heute gibt es rund 400 bis 500 Handelsvereinbarungen zwischen Peking und den wichtigsten südamerikanischen Ländern einschließlich Mexikos).

Das Interesse Rußlands und Chinas an Südamerika wächst daher von Tag zu Tag. Die russische Gasprom (und mit ihr Eni)16 [16] hat im September 2008 Verträge mit Venezuela über die Erforschung des Gebietes Blanquilla Est und der Karibikinsel La Tortuga, etwa 120 Kilometer nördlich von der Hafenstadt Puerto La Cruz (im Norden Venezuelas) gelegen, unterzeichnet, und Moskau hat einen Plan zur Schaffung eines Ölkonsortiums in Südamerika verabschiedet. Während der russische Mineralölkonzern Lukoil nach Gesprächen mit der Erdölgesellschaft Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA, auch „Petroven“) eine Punktation verfaßte, reiste ferner Staatspräsident Hugo Chávez im September 2008 nach Peking, um ein Dutzend Handelsabkommen über die Lieferung landwirtschaftlicher, technologischer und petrochemischer Erzeugnisse mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Hu Jintao zu unterzeichnen; überdies verpflichtete sich Chávez, bis 2010 fünfhunderttausend Barrel Öl pro Tag zu liefern und hernach eine Million bis zum Jahre 2012.

Darüber hinaus sind Peking und Caracas nach intensiven Verhandlungen von Mai bis September 2008 übereingekommen, die notwendigen Voraussetzungen für die Errichtung einer im gemeinschaftlichen Besitz befindlichen Raffinerie in Venezuela zu schaffen und gemeinsam in China eine Flotte von vier gigantischen Öltankern zu bauen, um die erhöhten Öl-Lieferungen zu bewältigen.

Die Karibik und Südamerika scheinen nicht mehr zu sein als der „Hinterhof“ Washingtons. Washingtons Sorgen vergrößern sich angesichts Nikaraguas Anerkennung der Republiken Südossetien und Abchasien, angesichts Venezuelas Auftreten als Gastgeber für russische strategische Bomberpiloten auf Fernaufklärung und vor allem angesichts der Beschleunigung des Prozesses der südamerikanischen Integration durch das enge Bündnis zwischen Buenos Aires und Brasília. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Ländern des amerikanischen Subkontinentes, Argentinien und Brasilien, haben es jüngst (Oktober 2008) gestattet, das Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML)17 [17] für den wirtschaftlich-kommerziellen Austausch ins Leben zu rufen. Die Umgehung des US-Dollars durch den SML ist ein erster echter Schritt in Richtung auf eine währungspolitische Integration in den Gemeinsamen Markt „Mercosur“ und der Beginn der Schaffung einer „regionalen Drehscheibe“, die wohl vor allem auf die im wirtschaftlich-kommerziellen Bereich bereits soliden Beziehungen zu Rußland und China wird bauen können, die sich in der unmittelbar nächsten Zeit prächtig entwickeln werden.

Washingtons Nervosität wächst noch angesichts von Pekings und Moskaus Ausweitung ihres Einflusses in Afrika und angesichts der Unterhaltung ihrer Beziehungen mit dem Iran und Syrien.

Aber so wichtig und notwendig solche ökonomischen, kommerziellen und politischen Vereinbarungen auch sein mögen, damit sich das neue multipolare System, dessen beide Säulen Eurasien im Nordosten und Indiolateinamerika im Südwesten sind, richtig entwickeln kann, müssen letztere unbedingt ihre Seeküsten kontrollieren und ihre (oft künstlich von Washington und London hervorgerufenen) internen Spannungen im Zaum halten, die ihre wahre Achillesferse darstellen.

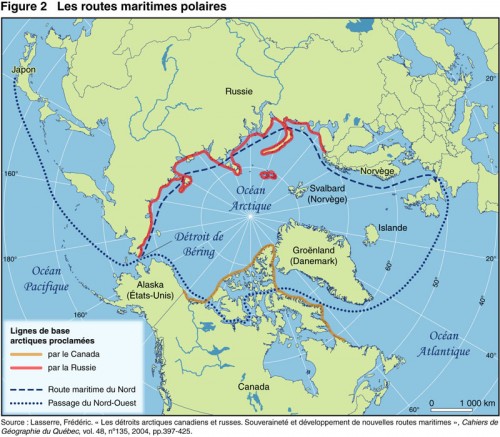

China und Rußland sollten allerdings, wenn sie den USA gegenübertreten, beachten, daß die einstige Hypermacht derzeit zwar mit Sicherheit eine „verlorene“ Nation ist, sie aber immer noch ein geopolitisches Gebilde von kontinentalen Ausmaßen und Herrin ihrer eigenen Küsten ist und noch immer eine starke Flotte besitzt,18 [18] die auf jedem Kriegsschauplatz des Planeten auftauchen kann; das heißt, es gilt vernünftige und ausgewogene Lösungen zu suchen, damit der Grad der Störungen auf globaler Ebene nicht noch zunimmt. Jüngst haben wir daran erinnert, daß Washington nun seine Vierte Flotte reaktiviert hat (bestehend aus elf Schiffen, einem Atom-U-Boot und einem Flugzeugträger), um in bedrohlicher Weise die Verpflichtung zu demonstrieren, die man für mittel- und südamerikanischen „Partner“ habe. Die furchteinflößende Macht, die die USA Eurasien und vor allem Rußland gegenüber zur Schau stellen, bildet den Ausgangspunkt für eine Politik der Integration oder der verstärkten Zusammenarbeit des Subkontinents mit Europa und Japan — auch mit China. In ebendiesem Zusammenhange müssen wir die neue Politik von Rußlands Präsident Dmitri A. Medwedew in bezug auf die Entwicklung der russischen Streitkräfte betrachten, insbesondere die Modernisierung der Marine.19 [19] Obwohl wir im Zeitalter der sogenannten „Geopolitik des Raumes“ und der geostrategischen Raketenwaffen sowie der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) leben, bilden doch Schiffe auf den Weltmeeren auch heute noch den Prüfstein der Macht, an dem globale Akteure ihre Strategien zu beweisen eingeladen sind; dies gilt noch mindestens das nächste Jahrzehnt hindurch sowohl für „Binnenmeere“ (Mittel- und Schwarzes sowie Karibisches Meer) als auch in den Ozeanen.

Um völlig zu verstehen, in wessen Händen in Übersee die Macht liegt und — nach dem Willen der USA — auch künftig liegen soll, täten Peking und Moskau gut daran, der Worte Henry Kissingers eingedenk zu sein, der vor Jahren schrieb:

„Geopolitisch betrachtet, ist Amerika eine Insel weitab der riesigen Landmasse Eurasiens, dessen Ressourcen und Bevölkerung die der Vereinigten Staaten bei weitem übertreffen. Und nach wie vor ist die Beherrschung einer der beiden Hauptsphären Eurasiens — Europas also und Asiens — durch eine einzige Macht eine gute Definition für die strategische Gefahr, der sich die Vereinigten Staaten einmal gegenübersehen könnten, gleichviel, ob unter den Bedingungen eines Kalten Krieges oder nicht. Denn ein solcher Zusammenschluß wäre imstande, die USA wirtschaftlich und letztlich auch militärisch zu überflügeln, eine Gefahr, der es selbst dann entgegenzutreten gälte, wenn die dominante Macht offenkundig freundlich gesinnt wäre. Sollten sich deren Absichten nämlich jemals ändern, dann stieße sie auf eine amerikanische Nation, deren Fähigkeit zu wirkungsvollem Widerstand sich erheblich vermindert hätte und die folglich immer weniger in der Lage wäre, die Ereignisse zu beeinflussen.“20 [20]

Das zu Eurasien Gesagte gilt, nahezu perfekt gespiegelt, in gleicher Weise auch für Indiolateinamerika. Aus evidenten geostrategischen Gründen muß Indiolateinamerika — und das heißt derzeit Brasilien, Argentinien und Venezuela — die Spannungen niedrig halten, die die Instabilität einiger an die Andenkette angrenzenden Länder schüren;21 [21] hier kommt Bolivien eine Vorrangstellung zu, das als Binnenstaat die Westküste des amerikanischen Subkontinents mit seinem Osten verbinden könnte. Brasília, Buenos Aires, Santiago de Chile und Caracas mußten nun gezwungenermaßen ihre politischen wie militärischen Beziehungen ankurbeln — unter der Vormundschaft der USA, wenn man so will — und haben dabei ihr besonderes Augenmerk auf den Ausbau ihrer Hochseeflotten, sowohl zivile wie militärische, gelegt. Die gegenwärtigen Entwicklungen scheinen Indiolateinamerika, dank des „fernen Freundes“ — der eurasischen Macht —, in die Hände zu spielen. Die gegenwärtigen Entwicklungen, das muß gesagt werden, nutzen auch Europa und Japan.

Für das Gleichgewicht des Planeten jedoch bleibt nur zu hoffen, daß die Macht der USA auf ein rechtes Maß zurückschrumpft und daß sich die Vereinigten Staaten danach keiner unbesonnenen Revanchestrategie verschreiben.

Aus dem Italienischen von D. A. R. Sokoll

La campagne militaire engagée au printemps contre le régime de Kadhafi étant terminée, pour la mission initialement définie, on peut maintenant parler tout à fait librement de la Libye sans risquer d'attenter au moral de l'armée française.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

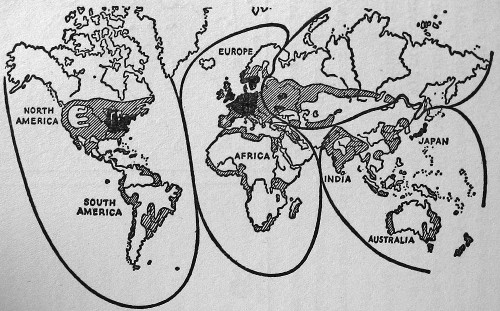

Haushofer’s radically continentalist and anti-thalassocratic thought came into focus in 1941, when he published Der Kontinentalblock-Mitteleuropa-Eurasien-Japan (The Continental Bloc Central Europe-Eurasia-Japan). Written after the Germano-Soviet pact, this work argued for a Germano-Italo-Soviet-Japanese alliance that would radically reorganize the Eurasian continental mass. He stressed that the permanent fear of the Anglo-Saxons is the emergence of a Berlin-Moscow-Tokyo axis, which would completely escape the influence of the commercial thalassocracies, which, he writes, practice the policy of the anaconda, which consists in gradually encircling and slowly suffocating its prey. But a unified Eurasia would be too large for the Anglo-American anaconda. Thanks to its gigantic mass, it could resist any blockade.

Haushofer’s radically continentalist and anti-thalassocratic thought came into focus in 1941, when he published Der Kontinentalblock-Mitteleuropa-Eurasien-Japan (The Continental Bloc Central Europe-Eurasia-Japan). Written after the Germano-Soviet pact, this work argued for a Germano-Italo-Soviet-Japanese alliance that would radically reorganize the Eurasian continental mass. He stressed that the permanent fear of the Anglo-Saxons is the emergence of a Berlin-Moscow-Tokyo axis, which would completely escape the influence of the commercial thalassocracies, which, he writes, practice the policy of the anaconda, which consists in gradually encircling and slowly suffocating its prey. But a unified Eurasia would be too large for the Anglo-American anaconda. Thanks to its gigantic mass, it could resist any blockade. The idea of a tripartite alliance first occurred to the Japanese and Russians. At the time of the Russo-Japanese War of 1905, when the British and Japanese united against the Russians, some of the Japanese leadership—including Hayashi, their ambassador in London, Count Gato, Prince Ito, and Prime Minister Katsura—desired a Germano-Russo-Japanese pact against the English seizure of global sea traffic. The visionary Count Gato recommended a troika in which the central horse, the strongest one, flanked by two lighter and more nervous horses, Germany and Japan. In Russia, the Eurasian idea would be incarnated a few years later by the minister Sergei Witte, the creative genius of the Trans-Siberian Railroad who in 1915 advocated a separate peace with the Kaiser.

The idea of a tripartite alliance first occurred to the Japanese and Russians. At the time of the Russo-Japanese War of 1905, when the British and Japanese united against the Russians, some of the Japanese leadership—including Hayashi, their ambassador in London, Count Gato, Prince Ito, and Prime Minister Katsura—desired a Germano-Russo-Japanese pact against the English seizure of global sea traffic. The visionary Count Gato recommended a troika in which the central horse, the strongest one, flanked by two lighter and more nervous horses, Germany and Japan. In Russia, the Eurasian idea would be incarnated a few years later by the minister Sergei Witte, the creative genius of the Trans-Siberian Railroad who in 1915 advocated a separate peace with the Kaiser.

Dans son bulletin GEAB N° 51 (Global Europe Anticipation Bulletin – janvier 2011)*, le Laboratoire Européen d'Anticipation Politique (LEAP) – think tank monégasque dirigé par Franck Biancheri - prévoyait que l’année 2011 serait une année difficile pour ceux qui n’étaient pas préparés à la crise systémique globale, c'est-à-dire « une crise que affecte les fondements même du système (tous les secteurs et tous les relais, et non pas un secteur particulier comme c'était le cas avec la bulle Internet par exemple) et une crise qui affecte simultanément toute la planète (et non pas comme en 1929 un espace atlantique Etats-Unis et Europe de l'Ouest encore peu intégré in fine) ». Selon le LEAP, l’intervention anglo-américano-française en Libye en est la parfaite illustration ainsi qu’un puissant soutien à la dislocation géopolitique mondiale.

Dans son bulletin GEAB N° 51 (Global Europe Anticipation Bulletin – janvier 2011)*, le Laboratoire Européen d'Anticipation Politique (LEAP) – think tank monégasque dirigé par Franck Biancheri - prévoyait que l’année 2011 serait une année difficile pour ceux qui n’étaient pas préparés à la crise systémique globale, c'est-à-dire « une crise que affecte les fondements même du système (tous les secteurs et tous les relais, et non pas un secteur particulier comme c'était le cas avec la bulle Internet par exemple) et une crise qui affecte simultanément toute la planète (et non pas comme en 1929 un espace atlantique Etats-Unis et Europe de l'Ouest encore peu intégré in fine) ». Selon le LEAP, l’intervention anglo-américano-française en Libye en est la parfaite illustration ainsi qu’un puissant soutien à la dislocation géopolitique mondiale.