Robert Steuckers (Brussel, 1956) zal een van de sprekers zijn op de jaarlijkse conferentie van Erkenbrand. Hij studeerde Germanistiek in Brussel en Leuven, en was nauw betrokken bij de Franse nieuwrechtse organisatie GRECE, onder andere als redactielid van het tijdschrift ‘Nouvelle École‘. In 1993 richtte hij zijn eigen medium op, de website Synergies européennes, waar een groot aantal internationale nieuwrechtse websites hun beste artikelen plaatsen. Steuckers’ denken gaat in de richting van een antikapitalistisch en Paneuropees nationalisme. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, onder andere in samenwerking met Guillaume Faye en Armin Mohler. Zijn onderzoek richt zich op de zogenaamde ‘conservatieve revolutie’ uit Duitsland en op de geopolitiek. Hij behandelde klassieke werken van onder andere Halford John Mackinder, Karl Haushofer, Heinrich Jordis von Lohausen en Rudolf Kjellén. Onderstaande tekst is de vertaling door A. Vierling van een vraaggesprek tijdens een colloquium in het kasteel van Coloma in maart 2012.

Welke positieve ontwikkelingen ontwaart U thans onder de Europese volkeren?

RS: Daar merk ik weinig van. Twee ervan, weliswaar geopolitiek gezien van weinig waarde, maar wel betekenisvol en mutatis mutandis (indien aangepast aan andere omstandigheden) navolgingswaardig houd ik gedachtig: het volksverzet in IJsland en de volkswoede in Griekenland. Eerst dus die IJslandse reactie, die van een klein eilandvolkje van 350.000 inwoners, dat reeds vanaf het prille begin van zijn geschiedenis een waarachtige democratische vertegenwoordiging heeft bedacht en de eerste hedendaagse en wereldlijke (niet-religieuze) literatuur van ons continent vorm heeft gegeven. In dat landje zijn de verantwoordelijken voor de crisis van 2008, de vuige banksters die zo verwerpelijk hebben zitten speculeren, voor de rechter gesleept, evenals eerste minister Haarde, die hun smerige streken had afgedekt, terwijl in Belgie de Dexia-commissie er maar oppervlakkig overheen fietst en men hier nog niet zo gauw de toch echt wel verdiende opsluiting van Dehaene zal meemaken. In IJsland zitten dus hun walgelijke evenknieën achter slot en grendel of althans voor de rechter. Deze gezonde reactie ging gepaard met de weigering van de IJslanders om de buitenlandse banken, welke hadden meegedaan aan het ruïneren van hun land. Ze hebben een grondwetswijziging doorgevoerd waar blijkens speculeren uitdrukkelijk wordt gestipuleerd als misdrijf en overdracht van soevereiniteit voortaan worden veroordeeld of bijgeval aan een referendum worden onderworpen. De IJslanders hebben blijk gegeven van een politieke wilskracht: ze leverden het bewijs, dat in het Westen, waar de economie op subtieler wijze alles bepaalt, het primaat van de politiek kan terugkeren. Met als resultaat dat IJsland thans weer een in het oog lopende economische opbloei beleeft.

De rest van Europa is in diepe apathie weggezonken.

In Griekenland echter zijn we getuige van nog gewelddadiger rellen dan die die Athene vorig jaar op zijn grondvesten deden schudden. Het volk weigert het dictaat van banken, het IMF en de Eurocratie. Belgische massamedia hebben op straat mensen lukraak ondervraagd, van wie er drie fel lucht gaven aan hun waarschuwing: zo meteen zijn jullie aan de beurt! (hodie mihi, cras tibi). Dat is nog eens een realistische, vooruitziende blik. In feite zijn de slappe, lafhartige en slijmerige politici, die de oplichters en bankiers niet bij dageraad door de politie durven laten oppakken onder het oog van de media om ze zo aan de schandpaal te zetten (name and blame), verantwoordelijk voor de enig mogelijke uitkomst op middellange termijn: de totale teloorgang van de staat en de vergriekenlanding (lees: verpaupering van onze samenleving). Maar ondanks deze woede-uitbarsting in de straten van Athene hebben de Grieken en de Italianen ook trouwens, dus in tegenstelling tot de IJslanders, een regering moeten slikken die wordt gevormd door economen, bankiers en technocraten, die niets gemeen hebben met de bevolking en dus gespeend zijn van enige democratische legitimatie. De dictatuur is dus weer terug op het Europese toneel, niet als massaal toegewuifde macht of als een duveltje voortgekomen uit de stembussen zoals we die nog onlangs op ons continent hebben gezien, maar als een heerschappij zonder toejuichingen, zonder legitimatie door verkiezingsuitslagen, die klaar staat om hele Griekse en Italiaanse gezinnen naar de sodemieter te helpen. Waar zijn toch die anti-autoritaire provo’s gebleven en de actievoerders zoals tegen Franco of het Griekse kolonelsregime?

In Frankrijk zijn de belangrijke lessen van het gaullisme uit de jaren ’60 vergeten. Geen enkele gezonde reactie kan men van het neoliberale “sarkozisme” verwachten. In Spanje verdient de beweging van verontwaardigde burgers wel sympathie, maar wat levert het op? Jean David vertelt dat Spanje thans 4 miljoen werklozen kent, maar ook een liberale regering die het IMF-beleid uitvoert en onpopulaire maatregelen voorstaat, zoals ook bij ons al in een veel te vroeg stadium mensen als een De Croo (aardje naar zijn vaardje) of een Reynders (hooggeplaatste van BNP in Parijs) namen.

Die Spaanse actiebereidheid van verontwaardigden toont nu juist aan dat elk jeugdprotest voortaan wordt gesmoord in wat de betreurde Phillippe Muray placht te noemen: festivisme (langlevedelollogie). Een demonstratie voor wat echt op het spel staat verwordt tot een Woodstock-happening, waar de bankiers noch hun neoliberale werktuigen van onderste boven liggen. Het gevaar van links komt helemaal niet van zijn tegendraadse natuur en verzet tegen de autoriteiten, maar van zijn neiging de pot te verteren in feestgedruis. Deze alles doordrengende lang-leve-de-lol-levenshouding die op emoties en verlangens bouwt, doodt feitelijk alle politieke reflexen voortkomend uit ernstige, wezenlijke bestaansdreigingen en doodstrijd (Ernst Juenger, Armin Mohler) en uit het zich rekenschap geven van een pessimistische, maar vooruitziende risico-inschatting van het allerergste (Clement Rosset). Voorbeelden te over die het afglijden van de schijnbaar revolutionaire ideeën uit 1968 naar een feestelijke klucht aangeven: de loopbaan van Daniel Cohn-Bendit bewijst het ruimschoots, die nep-revolutionair uit Nanterre 1968, die pseudo-marxistische taal met seksuele obsessies doorspekte en nu een bondgenoot van de neoliberale Thatcher-adept Guy Verhofstadt is als het erom gaat om binnen de muren van het Europarlement elke van het volk uitgaande natuurlijke politieke reflex te verguizen, of als het welk initiatief dan ook betreft door een of andere opportunist (zoals Sarkozy) om de natuurlijke reactie van de bevolking te misbruiken voor welk beleid dan ook om er alleen politiek munt uit te slaan, maar welk beleid, mits echt tenuitvoergelegd, toereikend de belangenbehartiging van de banksters zou ontwapenen.

De Nederlandse politicoloog Luuk van Middelaar maakte gewag van een cultuur onder Franse filosofen van ‘politicide’, het om zeep brengen van het politieke strijdtoneel, dat gepaard ging met de ontwikkeling van een onwrikbare staatsleer, welke de republiek gestaag heeft getracht te doen zegevieren op eigen grondgebied. Of je nu denkt aan Sartre in zijn toespraken gericht aan de demonstranten uit 1968, Michel Foucault of de neo-Nietzscheanen die de vreugdevolle bevrijding eisten van de ‘wensmachines’, de nog eens hernieuwde neo-Kantiaanse post-marxistische moralisten, die niet terug hadden van de door hen plotseling ontdekte gruwelijkheden van de ‘Goelag’ bij hun oude bondgenoten, de ‘Sovjets’ in de jaren 70, dan wel aan de hysterische supermoralisten van de heersende media of de door die laatste massaal aangeprezen ‘meelevende republiek’, de Franse intellectuelen hebben bij voortduring een moordaanslag op de politiek gepleegd, die alleen maar naar een doodlopende weg kon voeren. Een impasse waarin we ons nu bevinden, aldus Luuk van Middelaar in zijn Politicide – De moord op de politiek in de Franse filosofie (van Gennep, Amsterdam 1999).

Dus moeten we een metapolitieke strijd voeren om ons radicaal los te maken uit de moorddadige greep van de ‘lang-leve-de-lol’-mentaliteit en ons te weren tegen de allesvernietigende en uitwissende werking van de apathie, waarin het merendeel van onze medeburgers behaaglijk voortdommelt.

Aan welke gevaren zal een weer ‘populistisch’ (in de goede zin van het woord) geworden Europa zijn blootgesteld?

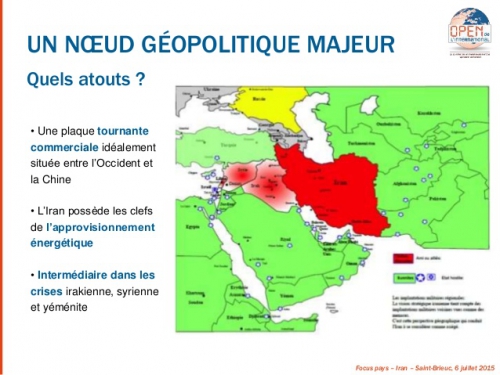

RS: Om nu een hele lijst gevaren die ons bedreigen op te stellen is onbegonnen werk. Neem nu die speculatie tegen de Euro als symbool van ontbrekende soevereiniteit en politieke machtsvorming binnen de Europese bureaucratie, dan zien we toch dat die vijandige aanvallen allemaal van de andere kant van de Atlantische Oceaan komen, precieser gezegd vanuit de speculatieve sector van de Amerikaanse bankwereld. Ik kan alleen maar concluderen dat die speculatie tegen staten en hun valuta, waar Azië al in 19997 mee te maken kreeg, een betrekkelijk nieuwe wijze van indirecte oorlogvoering is. Saddam Hoessein wilde zijn olie in euro’s verhandelen en ook Ahmadinedjad wilde dat gaan doen met Iraanse olie- en gasvoorraden. Maar daar hebben de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) vooralsnog een stokje voor gestoken. De euro betekende dus het grootste gevaar op korte en middellange termijn voor de VS, want die stond op het punt Koning Dollar van de kroon te stoten. Europa, die beschaafde en vreedzame macht (Zaki Laïdi) zou dus zonder blikken of blozen de Koning schaakmat hebben gezet en dus moest erop los geslagen worden, op dat instrument van Europese soevereiniteit en wel in haar zachte mediterrane onderbuik. Die mediterrane landen de PIGS (Portugal, Italië, Griekenland, Spanje) zijn echt wel de kwetsbaarste en gemakkelijk uit hun evenwicht te brengen met als gevolg een mogelijk domino-effect om zodoende tevens de economisch sterkste landen van de oude Duitse mark-zone te verzwakken. {Ja, België wordt bedreigd, Oostenrijk heeft een ‘A’ verloren en Nederland is ongerust in zijn zwak te worden getroffen, want die kennen hun achilleshiel wel}. Duitsland rooit het nog wel gelet op zijn gas-overeenkomsten met Rusland en de markten die het op grote schaal creëert in China. Het blijft ook sterker doordat het beter is verbonden met de BRIC-landen, het mikt heimelijk op het uitspelen van een Euro-Aziatische kaart zonder met veel ophef zijn officiële Atlantische optie te ontkennen. Oud-kanseliers Schmidt en Schroeder hebben zich verheven tot een spilpositie in de garantstellingen die met de energie-as Berlijn-Moskou gepaard gaan, de huidige belichaming van de akkoorden tussen Rathenau en Tsjitsjerin (gesloten in 1922).

Om nog even terug te komen op Griekenland, dat nu aan diggelen ligt, daar hebben ze het dan vaak over de zorgeloosheid van de Griekse politici met hun demagogische beleid waar de welvaartsstaat bijzonder vrijgevig was en weinig toekeek (honderden blinden hadden een rijbewijs) en over het financiële gat geslagen door de organisatie van de Olympische Spelen in 2004, maar men laat merkwaardig genoeg de enorme kosten achterwege die de grote bosbranden die twee jaar lang achter elkaar land en opstal in het hele land teisterden, met zich meebrachten. Het vuur heeft op het land tot in de voorsteden huisgehouden op een ongekende schaal. Zo verging het ook het Rusland van Poetin, weerspannig tegen de dictaten van de ‘nieuwe wereldorde’, dat ook al op zijn grondgebied branden onderging van een in de geschiedenis ongekende omvang.

Zijn die branden wel toe te schrijven aan de grillen van de natuur, of zijn ze een beetje al te snel op het conto van de veronderstelde ‘opwarming van het klimaat’ geschreven? Of hebben we hier te maken met de uitlopers van nog weer eens een andere vorm van ‘indirecte oorlogvoering’? Dat mag je je toch werkelijk afvragen.

Zo wordt er ook gesproken van het project HAARP, van de mogelijkheid kunstmatig seismische en andere rampen uit te lokken. De tsunami heeft wel vorig jaar Japan van zijn atoom-opwekking beroofd, hetgeen op korte termijn leidt tot de gehele ontmanteling van zijn nucleaire sector en te denken valt ook aan de buitengewoon hevige stormen die Frankrijk enige jaren geleden onderging, onmiddellijk na het aldaar gerezen enthousiasme over een mogelijke as Parijs/Berlijn/Moskou. Zijn het allemaal toevalligheden? Dat zijn toch vragen die nauwe bestudering verdienen, zoals de uitgever ‘Kopp-Verlag’ doet.

Het wapen van wilde stakingen is tegen Chirac ingezet in 1995, na zijn kernproeven bij het Mururoa-atol. Sommige Franse vakbonden, geïnfiltreerd door trotskistische of lambertistische elementen (socio-economische tegenhangers van de ‘nieuwe filosofen’ die in de openbare ruimte ageren) worden naar bekend ondersteund door de CIA (of in het verleden de ex-OSS om de oude communisten te neutraliseren). Frankrijk leeft voortdurend onder het zwaard van Damocles, een volledige lamlegging door bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die zijn (toegangs)wegen kunnen afsluiten. Zo heb je niet eens een ‘oranje revolutie’ nodig in Frankrijk.

Blijft dus nog het werkelijke gevaar van een ‘gekleurde revolutie’ over, naar het voorbeeld van wat gelukt is in Georgië in 2003 en die Saakasjvili aan de macht bracht. Maar men doorziet de truc nu en het werkt dus niet meer zo optimaal, ondanks een zeer goed opgeleide beroepsbevolking die al bij het begin van de Servische beweging OTPOR werd gerekruteerd. Zo wordt korte metten gemaakt met de uitwas van de ‘oranje revolutie’ in de Oekraïne van 2004, namelijk een toenadering van het land tot de Atlantische en eurocratische verdragsorganisaties onder druk van de geopolitieke werkelijkheid. De Oekraïense ruimte wordt bepaald door de grote rivieren (Dnjestr, Dnjepr, Don) en de Zwarte Zee. Het staat ook in verbinding met de Russische laagvlakte in het noorden. De laatste poging van een ‘oranje revolutie’ om Poetin te laten vallen liep uit op een faliekante mislukking: De peilingen wezen op 66% van de voorgenomen stemmen voor de Russische eerste minister. Maar wat nog erger is voor de westerse handlangers: de absolute meerderheid gaat niet naar de beweging van Poetin, maar ook voor een derde naar communisten en nationalisten (Zjoeganov en Zjirinovski) en dus niet naar de voorvechters van een heroriëntering op het westen van Rusland, met zijn oligarchen en verdorven zwakbegaafde politiekelingen.

De ‘Arabische Lentes’ zijn weer een andere manier om de massa’s in beweging te zetten teneinde potentiële markten open te breken, wat de Arabisch-islamitische staten eigenlijk zijn. Traditionele staatkundige verbanden en stamgebonden corrupte structuren hebben slechts in Tunesië en deels in Egypte gefunctioneerd. Maar in Syrië lukt het niet en dus is men bezig Syrië een soort Libanese toekomst te bereiden….

De Europese landen worden tenslotte gerekend tot de landen met de zwakste politieke identiteit. Afgezien van die speculatie tegen de euro. Welk ander instrument heeft men nog op de plank om Europa te doen vermurwen mocht het bij de lurven worden genomen? De Amerikaanse ambassadeur Charles Rivkin praatte zijn mond voorbij door openlijk over het gereedschap te spreken dat zal worden gebruikt om de West-Europese samenlevingen te destabiliseren, mochten die zich te koppig gaan verzetten. Dan werpen we hun het uitschot uit de probleemwijken voor de voeten. Charles Rivkin wijst hier onomwonden op de mogelijkheid de massa-immigratie uit de probleemwijken te mobiliseren om zo een tegenstribbelende regering te laten vallen of uit het zadel te werpen. Sarkozy moet als geen ander weten dat hij aan de macht kwam als gevolg van de rellen in de Franse voorsteden in november 2005. ((AV: In Frankrijk zijn dat de etnische probleemwijken)). Die rellen hebben al gediend om Chirac weg te vagen, de voorstander van de as Parijs/Berlijn/Moskou. Ze kunnen dus ook voor zijn val worden gebruikt zodra hij niet wijselijk in het vaarwater van de Amerikaanse alleenheerschappij blijft varen en het Groot-Brittannië van Cameron als bevoorrechte bondgenoot aanhoudt.

Guillaume Faye heeft al voorspeld, dat Frankrijk niet voor eeuwig met die rellen in de voorstadswijken kan wegkomen, zeker niet als die tegelijkertijd in verschillende agglomeraties uitbreken, dus niet alleen in het beruchte 93ste departement bij Parijs, maar ook in Lyon, Marseille en Rijsel. Zowel de salafistische netwerken als de lambertisten staan klaar om de Amerikaanse troef uit te spelen ten koste van hun gastlanden, voorop Saoedi-Arabië, de geldschieter van de wahabieten uit de salafistische bewegingen, als onvoorwaardelijk bondgenoot van de Verenigde Staten.

Wie zijn in het huidige speelveld de vijanden van Europese volken, van binnenuit en van buitenaf?

RS: Laten we beginnen met die van buiten, want die vanbinnen zijn slechts hun handlangers. De buitenlandse vijand is de genoemde alleenheerser die ons niet op gelijke voet duldt zoals je logisch doet met al je trouwe bondgenoten, al sinds de Romeinen. Men gooit ons dus steeds terug in de onderwerping door elke keer weer, maar nu met de subtielere middelen eigen aan de indirecte oorlogsvoeringswijzen elke nieuwe economische of politieke opleving van Europa te breken. Die alleenheerser is een zeemacht, die heerst over niemandsland: de oceanen en de ruimte en legt ons daarbij allerlei internationale regels op die van dag tot dag verschillen en altijd te zijnen gunste worden uitgelegd. Ik duid hier met luide toon op de Verenigde Staten zoals beschreven door zo iemand als Carl Schmitt, al is het hier niet de plaats om zijn diepzinnige en rake reflexen in herinnering te brengen omtrent de willekeurige en perfide wijze waarop kneedbare en manke internationale rechtsregels tot stand komen, schatplichtig als ze zijn aan het ‘ Wilsoniaanse denken’ en gericht op het laten oprukken van de pionnen van het Amerikaans imperialisme in de wereld of op het alles wegvagende proces van een soort ebola-virusachtige verwording van diplomatieke zekerheden en tradities tot een vormloze brei, welke door die trouweloze regels wordt uitgebraakt. Toegankelijker zijn de richtlijnen van de Amerikaanse strateeg Nicholas J. Spykman, samengebracht in een vademecum als aanhangsel bij zijn werk uit 1942: America’s Strategy in World Politics.

Voor hem had Europa in zijn tijd nog 10 troeven in handen die het superieur aan Amerika maakte, die ik elders heb opgesomd (Zie ‘Theoretisch panorama van de geopolitiek’, in: Orientations, nr. 12, zomer 1990-91). Hij putte inspiratie bij een Duits geo-politicoloog uit de school van Haushofer, een zekere Robert Strauss-Hupe die naar de VS uitweek na de machtsgreep door de nazi’s wegens zijn ietwat joodse afkomst. Maar goed, laat ik eens drie van die troeven noemen die volgens deze mensen nodig zijn voor het kaliber van een supermacht zoals nu de VS: een uitmuntend school- en universitair onderwijssysteem, etnische saamhorigheid en een min of meer zichzelf onderhoudende economie (of althans, zoals later de Fransen François Perroux en Andre Grjebine stelden, gericht op de opkomst en de consolidatie van een economisch blok met de VS dat de markten van Azië, Afrika en Latijns-Amerika kan veroveren en op lange termijn zijn posities daar kan bestendigen).

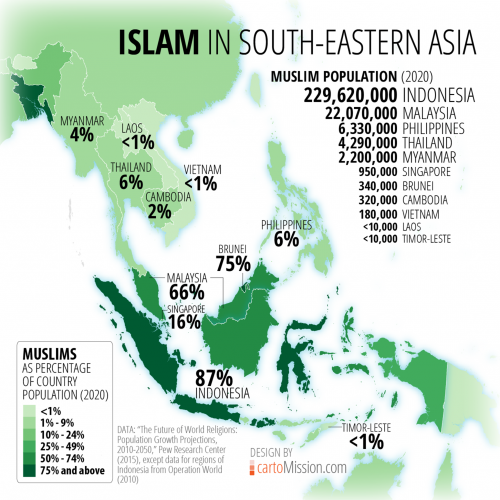

Om nu dit goede onderwijssyteem te slopen was er mei 1968 met zijn stoet aan nieuwe lulkoek-opvoeders en navenante lamawaaien-mentaliteit, gevolgd door een aan ‘rechts’ toegeschreven neoliberaal offensief dat opvoedkunde louter in dienst stelde van gemakkelijk te verwerven louter praktische vaardigheden ten koste van de humaniora, de klassieke menswetenschappen die totaal werden verbrijzeld. Ook hier weer liep het met het 1968 sausje overgoten linkse lang-leve-de-lol hedonisme hand in hand met de op de praktijk gerichte neoliberale doctrine om zo gezamenlijk de verworvenheden van onze beschaving teniet te doen en slechts door hun verbeelde verzet, dat in de media breed werd uitgemeten om de indruk te wekken dat er democratische alternatieven denkbaar zijn, de massa’s aan zich wisten te binden. Om de etnische saamhorigheid te breken heeft men Europa eerst van zijn reservoir aan aanvullende arbeidskrachten, Oost-Europa, afgesneden en voorts de integratie- en assimilatieprocessen gedwarsboomd met hulp van de wahabitisch/salafistische netwerken die aan Saoedi-Arabië ondergeschikt zijn, dat goedkope olie aanbood als Europa zijn grenzen openstelde aan de hele moslim-invasie); daarnaast bereidt men zich voor om met ambassadeur Rivkin te spreken op de ophitsing van de ontwortelde nieuwe bewoners die in probleemwijken met allerlei kleuren en religies door elkaar zijn gehutseld, teneinde het staatsapparaat en de samenleving als geheel buiten functie te stellen door het in gang zetten van etnische burgeroorlogjes in de grote stedelijke gebieden. In Duitsland dreigen Erdogan en Davutoglu ermee ten koste van de Duitse staat de parallelle Turkse gemeenschappen zo’n rol te laten spelen, waarbij je moet bedenken, dat het neoliberalisme uiteindelijk alle ‘economieën-in-de-diaspora’ voortrekt en doet opbloeien, dus ook die Turkse netwerken, die aanvankelijk sterk geënt waren op de heroïnehandel. Tenslotte zal de voortdurende afgedwongen ‘politicide’, vooral in Frankrijk, geen enkel herstel toelaten van het politieke besluitvormingsproces inzake onze existentiële keuzes, in de zin van Julien Freund. Zonder dergelijk herstel riskeren we de totale en definitieve ondergang.

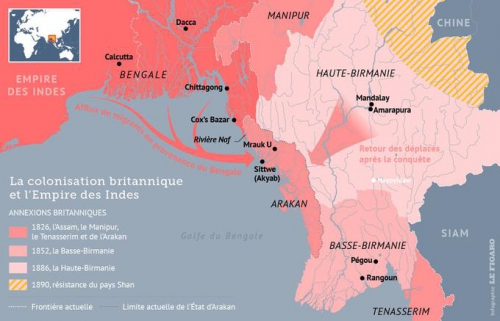

Kijk, we zien duidelijk dat de alleenheerser die onze oplevingen wil afremmen voor het moment alom opportunistisch bondgenoten om zich heen verzamelt, die niet de voornaamste vijand zijn, maar wel straks zijn handlanger. Het verzet in Turkije, dat door de media sterk werd benadrukt na de botsing van Erdogan met zijn Israëlische tegenhanger te Davos en die zaak van Turkse schepen met medicamenten voor de Palestijnen in Gaza, is maar een show om de Arabisch-islamitische volksmassa’s te vermurwen. De Turkse buitenlandse politiek is er nauwelijks door veranderd, ook niet door de neo-ottomaanse toespraak van Davutoglu, die gewag maakte van ‘geen problemen met de buren’ en moslim-solidariteit. Kijk, in Syrië stond al sinds augustus 2011 Turkije pal achter de Amerikaanse alleenheerser: Erdogan, Guel en Davotoglu hebben geprobeerd al-Assad te laten buigen door de ‘moslimbroeders’ in zijn regering toe te laten en op te houden de alawieten, dat zijn aanhangers van een meer sjiitische islam, te bevoorrechten en af te zien van de scheiding kerk en staat, dus af te zien van het beginsel van geen staatsbemoeienis met geloofszaken, zoals door de seculiere ideologie van de Baath-partij altijd is voorgestaan en elke discriminatie tussen soennieten, sjiieten, alawieten en druzen verbiedt, alsmede op te houden met de bevoorrechting van Arabische en Armeense christenen. De Baath-partij was ten aanzien van de religieuze neutraliteit veel soepeler dan het Turkse kemalisme voordat het door Erdogan en zijn AKP van de troon werd geschopt, gelet op de ontstentenis aan institutioneel geweld tegen de bestaande religieuze Syrische volksdelen. Thans komen de wapens voor de opstandelingen in Syrië, de zogenaamde Afghaanse of Libische huursoldaten binnen via Turkije en dan door Irak of Jordanië, die de strijd aangaan met het Syrische leger. Trouwens, je moet bedenken dat de Turkse geopolitiek niet verenigbaar is met een samenhangend Europees geopolitiek beleid. De onderliggende doeleinden van Turkije gaan helemaal niet dezelfde kant op als die van de Europese, mochten die ooit eens samenhangend worden en voor heel Europa gaan gelden: Turkije wil bijvoorbeeld indirect weer voet op de Balkan zetten, terwijl dat eigenlijk voor Europa slechts een springplank moet zijn naar de Levant en de verdere Oost-mediterrane kuststreek en het Suezkanaal. Het huidige Turkse grondgebied is echter al een doorvoerzone voor immigratie uit het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en Azië naar Europa, met name om binnen te dringen in het Schengen-gebied. Turkije sluit zijn grenzen niet en laat ondanks enorme subsidies van de Europese Commissie doodleuk honderdduizenden toekomstige illegalen door op weg naar de Europese Unie. De politie en douane van Griekenland zijn dus overbelast. De Griekse financiën zijn door deze Sisyphus-arbeid geheel uit het lood geslagen en dus ook door die bosbranden op enorme grote schaal, en niet zozeer zoals de neoliberale media ons op de mouw spelden door financieel wanbeheer bij de Olympische Spelen van 2004 en door enige duizenden arme Grieken die hun sociale dienst hebben pootje gelicht.

Om dat enorme aanzwellen van economische vluchtelingen te stuiten, die dus niet in verhouding staat tot wat zich in Lampedusa bij Sicilië of Feuerteventura op de Canarische eilanden aandient, geeft de Europese Commissie maar een miezerig klein bedrag vrij om slechts 200 armzalige politie-agenten uit te sturen die dan een grens moeten bewaken die vanaf de Thracische landengten eerst naar de Egeïsche eilanden en Rhodos helemaal doorloopt naar de Dodekanesos (12 eilanden). Het agentschap Frontex, dat in theorie alle buitengrenzen van het Schengen-gebied moet afsluiten en zo de onevenwichtigheden die een ongebreidelde immigratie met zich meebrengt moet voorkomen, ontvangt in werkelijkheid maar een schijntje aan financiën en blijkt een lege dop te zijn.

Men weet dat al wat die salafisten en wahabieten uitvreten uiteindelijk op afstand wordt aangestuurd door de Amerikaans-Saoedische tandem en zich uitstekend leent om operaties van indirecte oorlogsvoering te plegen, die ook wel ‘low intensity war’ en ‘false flag operations’ heten. Pim Fortuyn werd niet zozeer als ‘ islamofoob’ vermoord als wel omdat hij de Nederlandse deelname aan de operaties in Afghanistan wou stopzetten. ((AV: Zie mijn eigen artikel: Ook wegens zijn wil niet deel te nemen aan het Joint Strike Fighter-project en de afschaffing van het Nederlandse leger behoudens de marine)). Men rekruteert een moordenaar uit de Marokkaanse gemeenschap van Molenbeek om commandant Massoud om te brengen en hem niet de macht te laten grijpen na de val van de Taliban, zoals gepland door het Pentagon. Men stuurt een Jordaanse fundamentalist op weg om de leiding te nemen van het Tsjetsjeense verzet op het traject van een oliepijpleiding die de Russische en Kazakse grondstof zou brengen naar de Zwarte Zee en ga zo maar door. Rusland, de belangrijkste leverancier van brandstoffen aan West-Europa wordt in de Noord-Kaukasus verzwakt door fundamentalistische Tsjetsjenen en Daghestani, maar ook en vooral, zoals ons de Duitse waarnemer Peter Scholl-Latour meldt, door een potentieel wahabitische (en dus indirect Amerikaanse) interventie in zijn twee moslimrepublieken Tatarstan en Basjkirostan. Als die twee republieken door burgeroorlog ten onder gaan of de fundamentalisten aan de macht komen wordt het grondgebied van de Russische Federatie letterlijk in tweeën geknipt ter hoogte van de Oeral, alleen het hoge noorden buiten beschouwing gelaten (dus boven de toendra-grens).

Europa wordt alsdan dus teruggebracht tot wat het was aan het begin van de zestiende eeuw: dus voor het geraas van de troepen van Ivan de Verschrikkelijke en Fjodor I die vanuit de Moskouse regio heel de loop van de Wolga tot en met Astrachan (1556) veroverden. Kazan, de latere hoofdstad van de Tartaren viel in 1552. Peter Scholl-Latour wijst erop, dat de Tartaren zelden warm lopen voor het wahabisme uit Arabië of voor de Egyptische Moslimbroeders van Hanna al-Banna en Sayyid Qutb en een moderne islam voorstaan die met het Europese en Russische modernisme verenigbaar is, men noemt het ‘jadidisme’ of de ‘Tartaarse weg’, waarvan de huidige bedenker Rafael Chakimov is. Die verzette zich tegen de wahabitische eis Arabische zeden en gebruiken uit de 7de en 8ste eeuw over te nemen. Aanhangers van Chakimov hebben thans dan wel nog de meerderheid in Tatarstan, maar ze moesten toch wel optreden tegen de praktijken van de moskee ‘Yoldiz Madrassa’ in de industriestad Naberezjnye Tsjelny, die werd opgehitst door onderwijskrachten uit Saoedi-Arabië. Ze werden verjaagd omdat enige van hun leerlingen zich bij de Tsjetsjeense rebelen hadden aangesloten. De toekomst ligt nog open voor deze oevers van de Karna, zijrivier van de Wolga die ver in het Noorden ontspringt bij de toendras, maar de alleenheerser kan met zijn Arabische bondgenoten er rotzooi gaan trappen en tegen het Tartaarse ‘jadidisme’ ten strijde trekken of er een soort panturkisme nieuwe leven in blazen (zie L’islam de Russie – Conscience communautaire et autonome politique chez les Tartars de la Volga et de l’Oural depuis le XVIIIe siecle, Stephane A. Dudoignon, Daemir Is’haqov en Raefyq Moehaemmaetshin, ed. Maisonneuve & Larose, Paris 1997; Peter Scholl-Latour, Russland im Zangengriff – Putin’s Imperium zwischen NATO, China und Islam, Propylaeen Verlag, Berlin, 2006).

Laten we nog iets zeggen over de vijanden onder ons. Ik zal er drie noemen. Eerst het volkomen parasitaire banksysteem dat een ware plutocratie (een woord dat door Pierre-André Taguieff en Jean-Francois Kahn in Parijs opnieuw wordt gebruikt) in het zadel heeft geholpen en niets en dan ook helemaal niets met democratie heeft te maken. Daar hangen dan systemen als de supermarkten aan die op voedselprijzen speculeren en verantwoordelijk zijn voor de hogere duurte in België dan de in omringende landen, veel noodzakelijke levensmiddelen zijn hier dubbel zo duur als in de Duitse schappen. En ook de ermee verbonden energiesector, die extreem hoge gas- en elektriciteitsprijzen afperst van de consument. De onevenwichtigheden die door de enorme omvang van deze geprivatiseerde of semi-geprivatiseerde para-statelijke structuren worden veroorzaakt moeten weer in het gelid gebracht worden, willen we niet dat de meest intieme bouwstenen van onze maatschappij erdoor worden vergruisd. Ten tweede noem ik de neoliberale ideologie en zijn vertakkingen met vooraan ex-premier Guy Verhofstadt die het ‘ regenboogkabinet’ leidde, een verbond tussen het neoliberalisme en het linkse feestgedruis. Want die ideologie smoort onder het masker van zijn goede bedoelingen elke echt opbouwend verzet. En dan hebben we dus als derde die zeer manipuleerbare diaspora, let wel ze zijn het bij monde van ambassadeur Rivkin en van het tandem Erdogan/Davutoglu.

Doel moet dus zijn de exponentiele ontwikkeling van de parasitaire plutocratie te beteugelen, ze grenzen en controles opleggen en ze onderwerpen aan een rechtvaardige belastingbijdrage, het Romeinse mulcto of multo en tevens moet er gewerkt worden aan een stevige etnische basis zonder telkens weer automatisch te worden bestraft als geldt het een strafbaar feit. Het neoliberalisme en zijn afgeleide denkconstructies zijn een ideologie van ‘politicide’, een moordaanslag op het politiek uiten van een gemeenschap en dus staatsgevaarlijk, ook op Europees niveau. Die etnische uitzaaiingen bij ons, de manipuleerbare diaspora, kunnen als vijfde colonnes gaan dienen, omdat ze vooral onder dreiging van Erdogan/Davutoglu recht kunnen krijgen op hun eigen rechtsstelsels, soevereiniteit in eigen kring. Onze beschaving kan niet gered worden zonder drastische maatregelen.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg