Vous avez dit nihiliste ?

par Pierre Le Vigan

Méphistophélès affirme, dans le Faust de Goethe : « il serait mieux que rien n’existât, car tout ce qui existe est digne d’être détruit ». Le nihilisme, c’est en ce sens la jubilation de vouloir détruire. Mais détruire, c’est faire beaucoup d’honneur à ce que l’on veut abattre. D’autant que se pose une autre question, car le nihilisme est ambigu : veut-on tout détruire ou faire partout régner le Rien ? Il est difficile en tout cas d’affirmer le nihilisme : c’est là une contradiction. Or, croire mollement au nihilisme est à peu près aussi inepte que croire mollement en la vie. Cela va être le problème du nihilisme. Est-il l’abandon de tous désirs ? Une sorte d’ataraxie ? Ou un désir forcené du Rien ?

Qui n’a pas été accusé de nihilisme ? Les accusations de nihilisme sont venues de toutes parts et ont touché toutes sortes d’idées. Jacobi considérait la philosophie de Kant comme nihiliste, ainsi que celle de son contemporain Fichte. Faire du sujet ou de la raison un absolu serait nier le monde, le réduire à un rien (Le contresens sur Kant était total). Nihiliste a encore désigné la poésie romantique allemande telle que la voyaient ses adversaires. Nihiliste serait encore le socialisme de Proudhon selon Donoso Cortès. Nihilistes selon l’Église les idées de Feuerbach sur la religion (pour Feuerbach, Dieu est une projection de l’homme à l’extérieur de lui-même). Un Feuerbach qui disait pourtant : « L’homme est fait pour connaître, pour aimer, pour vouloir » (quoi de moins nihiliste ?). Nihiliste : ainsi sera aussi qualifié l’individualisme absolu de Max Stirner.

Nihiliste : un mot valise ? Communément, nihiliste désigne quelqu’un qui nie la valeur de la plupart des choses. Rarement de toutes. Les nihilistes russes niaient la valeur et le sens de la plupart des institutions, mais pas la valeur et le sens de la destruction de celles-ci. Le nihilisme est rarement total. Un personnage de Houellebecq dit : « Je ne m’intéresse qu’à ma bite, et à rien » (La possibilité d’une île). Ce n’est pas du nihilisme, c’est sans doute une monomanie.

Le nihilisme dans l’Antiquité

La question du nihilisme vient de loin. Dans l’Antiquité, le nihilisme n’est qu’un nihilisme de l’être. L’hédonisme sensualiste de l’école cyrénaïque en est une des manifestations. Il ne s’agit aucunement de nier le monde mais de nier qu’il y ait de l’être derrière les étants. Tout est déjà là, pensent les cyrénaïques. Le monde se tient présent à lui-même, sans arrière-monde. Pour Gorgias et les sophistes (qui, étymologiquement, ne sont rien d’autre que des spécialistes de la sagesse), seuls sont réels les phénomènes. Ceux-ci se mesurent en fonction du point de vue de chacun. Il n’y a ainsi rien d’absolu, ni d’absolument vrai. Il n’y a pas d’absolu de la vérité – ce qui annonce Nietzsche. Voilà ce que veut dire la formule « l’homme est la mesure de toute chose » (Protagoras). Mais cela signifie que la finitude est la mesure de l’infini. En d’autres termes, l’infini est nié comme l’une des dimensions du monde. On a aussi pu voir du nihilisme dans le scepticisme antique : « Pyrrhon lui-même a souvent été présenté comme une sorte de sophiste, par exemple dans la légende qui nous le montre si incertain de l’existence des choses sensibles qu’il s’en va se heurter contre les arbres et les rochers, et que ses amis sont obligés de l’accompagner pour veiller sur lui. » (Victor Brochard, Les Sceptiques grecs, 1887). Nier que nos sens et nos expériences nous disent quelque chose du monde est une forme de nihilisme. Les sceptiques ne sont certains que d’une chose : il faut douter de tout. Quel paradoxe : être certain qu’il faut douter de tout, c’est être certain de quelque chose. C’est croire. Sur quoi bute ultimement le nihilisme ? Sur la croyance en lui-même. Le danger est, alors, moins le nihilisme (qui est impossible) que le relativisme généralisé et l’ironie à tout va. Mais, en fait, les sceptiques pensent qu’il ne faut pas douter de la vie. Il ne faut pas douter de ce qui apparaît, de ce qui se manifeste, il faut simplement douter qu’il y ait un fondement à cela. Tout est phénoménal, rien n’est nouménal. Il n’y a donc pas de place pour le nouménal (qui serait la possibilité de connaître les choses en soi, indépendamment de la façon dont elles nous apparaissent). Voilà qui est assez moderne. Kant disait que le nouménal existe mais qu’on ne peut le connaître. Wittgenstein nous dit que, de ce qui n’est pas phénomène, on ne peut rien dire. Nous ne sommes pas loin des sceptiques. Mais c’est un scepticisme méthodique, visant à dégager les vraies certitudes des fausses certitudes. Ce n’est pas là du nihilisme. C’est simplement le sens des limites de ce que nous pouvons connaître ou pas.

Nihiliste en un sens sont les « philosophes-chiens », les cyniques. L’un d’eux, Diogène de Sinope, nie qu’il faille s’adapter aux moeurs de la société. Il prône une ascèse de rupture sociale, assise sur un universalisme désincarné. C’est, comme dit Platon, un « Socrate qui a mal tourné ». De son côté, Antisthène niait la possibilité des idées au sens de Platon, et anticipait sur la pensée de Wittgenstein comme quoi ne sont dicibles que des tautologies (il anticipait aussi sur le stoïcisme de fait de l’auteur du Tractatus). Il était dans la lignée de Parménide. Nihiliste Wittgenstein ? Certainement pas. Logicien radical, plus simplement.

Nihiliste. Tourgueniev emploie ce mot dans Pères et fils (1861) : « - Voulez-vous que je vous dise exactement, mon oncle, quel homme est Bazarov ?

- Je t'en prie, mon cher neveu.

- Il est nihiliste.

- Comment ? demanda Nicolas Petrovitch [...]

- Il est nihiliste, répéta Arkadi.

- Nihiliste, dit Nicolas Pétrovitch, cela vient du latin 'nihil',' rien', autant que je puis en juger ; donc ce mot désignerait un homme qui ne veut rien. »

Bazarov, chez Tourgueniev, ne croit qu’en la science. « La nature n’est pas un temple mais un atelier […] ». En ce sens, le nihilisme du personnage de Tourgueniev est un scientisme, ou encore un positivisme. Le nihilisme russe veut délivrer la culture du romantisme. Il s’agit de désenchanter le monde. Nihiliste serait la science sans la révélation, affirme Franz Xaver von Baader, philosophe et mystique catholique allemand, dans ses Leçons sur la philosophie religieuse (1827) (il sera beaucoup lu par Walter Benjamin). C’est justement ce nihilisme qu’affirment ses tenants russes.

Le nihilisme totalitaire des révolutionnaires

Nihilisme actif, celui qui veut le rien ? ou nihilisme passif, celui qui voit le rien partout ? Appliqué à la politique, le nihilisme n’est en tout cas aucunement passif. Anacharsis Cloots, député à la Convention, proche des hébertistes, déclare que « la république des droits de l’homme n’est ni théiste ni athée : elle est nihiliste ». Il est guillotiné en mars 1794. Ni théiste, ni athée ? Ce n’aurait pas été l’avis de Robespierre, promoteur du culte de l’être suprême, une religion antinihiliste. Mais il y a une logique de la Révolution française, comme il y en a une du nazisme et du bolchevisme. Le nihilisme a beaucoup à voir avec la volonté de détruire, avec le culte de la table rase inauguré par la Révolution française, comme le relève Albert Camus dans L’homme révolté (1951). « Dans les années 50, tous, sauf lui, sont aveugles à la mort de la Révolution. Camus le dit : ‘’Aucune parousie, ni divine ni révolutionnaire ne s’est accomplie’’. Nietzsche avait vu la mort de Dieu, Camus celle du substitut athée de Dieu, la Révolution », écrit Robert Redeker (Valeurs actuelles, 16-23 janvier 2014). Albert Camus voit le nihilisme dans le révolutionnarisme extrême, celui qui justifie tous les moyens par les fins. Au nihilisme, Camus oppose l’art, et la révolte à l’état pur. « Peut-on éternellement refuser l’injustice sans cesser de saluer la nature de l’homme et la beauté du monde ? Notre réponse est oui ». Le remède camusien contre le nihilisme est la « pensée de midi », c’est l’amour du destin. Camus écrit : « Soustraire l’homme au destin revient à le livrer au hasard ». C’est pire. Si nous ne croyons plus au vrai et au faux, nous ne pourrons plus avoir comme critère que l’efficacité, « ce qui marche », et la force. En ce sens, Camus critique Nietzsche de l’intérieur. Il opère une déconstruction de la déconstruction nietzchéenne.

Dans un autre registre, on a pu, à bon droit, parler de nihilisme à propos du nazisme. Certes, le nazisme ne nie pas toutes les valeurs, mais il nie toutes les valeurs qui ne réussissent pas. Quand on ne croit qu’à la lutte pour la vie, et à l’écrasement nécessaire des faibles, on n’est pas loin du nihilisme. Ce nihilisme des moyens et non pas des fins a sans doute son prototype dans le national-socialisme, relevait Léo Strauss (Nihilisme et politique, regroupement de trois essais de 1941 et 1962). Ce n’était pas seulement le cas du nazisme. Le léninisme – et la stalinisme bien entendu – était lui aussi, au nom de fins se voulant « sublimes » – au sens de Kant – la théorisation de la légitimité de tous les moyens, totalitaires, répressifs et criminels. Nier qu’il y ait un enjeu éthique dans les moyens est déjà une forme du nihilisme. Société sans classe ou société de race pure : le nihilisme peut renvoyer à un désir de pureté. Qui attend trop du monde ne peut qu’être déçu par le monde. C’est alors un nihilisme des moyens, plus que des fins. C’est encore le cas des nihilistes terroristes, les révolutionnaires russes du XIXe siècle, et les terroristes djihadistes de notre siècle, à la différence que les premiers visaient avant tout des hommes politiques, les autres des foules désarmées de civils.

Le nihilisme de la démocratie procédurale

Gianni Vattimo a tenté de faire la synthèse d’un marxisme revisité par Georg Lukacs, et de Heidegger. Critique de la réification de l’homme et critique de la métaphysique comme oubli de la situation existentiale de l’homme se rejoignent (La fin de la modernité, 1987). Il s’agit de réfuter ce qui nie l’homme ou une partie de l’homme. Gianni Vattimo critique la conception classique, dite encore bourgeoise, du sujet autonome. À l’encontre d’un foucaldisme primaire, il ne s’agit pas pour Gianni Vattimo de faire du marginal, du lumpenprolétaire, du fou, de l’incarcéré, un nouveau grand sujet de l’histoire, après le héros, le marchand, l’intellectuel. À l’inverse de ce que fait Heidegger dans ses ouvrages sur Nietzsche, Gianni Vattimo interprète Heidegger à la lumière de Nietzsche. En séparant l’être des étants, Heidegger représenterait une forme de nihilisme.

On ne peut ici suivre Vattimo : l’écart entre l’être et les étants les sépare tout autant qu’il fait pont (lien) entre eux. Cet entre-deux est un avec-les-deux. Selon Gianni Vattimo, la fin de la métaphysique et des idéologies (il lie les deux) laisse place à une forme de nihilisme. Cette fin vide de leur sens les affrontements politiques et sociaux. Si personne ne croit à des fondements ultimes, à quoi bon se battre ? Voire. Car, s’il ne reste plus de fondements, il reste le calcul, le ressentiment, l’argent. Dés que l’on sort des sociétés de sobriété, la valeur d’usage s’efface devant la valeur d’échange. Gianni Vattimo en arrive à défendre ce paradoxe : la démocratie ne peut être fondée que sur l’histoire de la dissolution des fondements éthiques. En d’autres termes, la démocratie apparaît à la fin de toute civilisation, puisqu’il n’y a civilisation que s’il y a fondements. Vattimo le reconnait : la démocratie « est en elle-même nihiliste ». (entretien au Magazine littéraire, 279, juillet 1990). N’est-ce pas exact seulement dans le cas d’une conception hors-sol de la démocratie ? Ce qui est clair, c’est que la démocratie, si on la réduit à sa dimension procédurale et purement représentative, c’est-à-dire au vote pour dégager une majorité de représentants, dissocie politique et recherche de la vérité. C’est le constat que fait Vattimo. Il n’est ainsi pas d’accord avec Jürgen Habermas. Il lui reproche, par sa revendication d’une transparence totale, de réintroduire un nouveau mythe métaphysique dans la pensée politique. Si Vattimo se réfère positivement au nihilisme, c’est pour éviter, croit-il, tout risque de pouvoir surplombant ou de chef charismatique. S’il y a fondement, il y a des spécialistes, des experts du fondement (l’Église, le Parti communiste, les SS, etc.), tandis que, si nous acceptons le nihilisme, il n’y a plus de danger « totalitaire ». Gianni Vattimo se trompe. Il se trompe parce qu’il y a aussi des experts du nihilisme, et des militants du nihilisme, et des porte-paroles du nihilisme. Si toutes les valeurs doivent être détruites, ne doutons pas qu’il y ait des experts pour que cette destruction soit rapide et totale. La politique de la terre brulée n’est pas seulement une option militaire, elle peut être aussi une option morale. Le nihilisme, la « pensée faible », comme dit Gianni Vattimo, ne fait pas échapper aux rapports de force. Si le nihilisme aboutit à quelque chose, c’est bien au minimalisme des valeurs. On peut même écrire qu’il le fonde.

La pensée faible est adaptée à la fin des pouvoirs fondés solidement sur des principes partagés et reconnus. Elle correspond à nos actuels pouvoirs disséminés, en réseau. Ces pouvoirs n’en sont pas moins très forts, au point qu’il n’est pas absurde de parler d’un nouveau totalitarisme (dont l’un des aspects est le pan-technicisme) ou d’une « barbarie douce » (Jean-Pierre Le Goff). Le paradoxe est sans doute que le nihilisme ne s’impose pas faiblement, mais fortement. Il nie avec force ce qui nous fonde. Il n’est donc pas sûr que la « pensée faible » soit la bonne réponse aux dominations sur l’homme qui inquiètent Vattimo. Mieux vaut armer la sagesse des nations. Mieux vaut armer la défense de ce qui est commun à chaque peuple. Mieux vaut réduire la place de l’économie dans nos vies. Mais faire reculer l’économisme dans nos vies ne relève pas d’un laisser-aller « faibliste ». Cela relève beaucoup plus probablement d’une domestication des puissances d’argent. Face au néo-totalitarisme postmoderne, une pensée juste ne peut que constater les insuffisances de l’individualisme des démocraties modernes et appeler à le dépasser pour une pensée du bien commun.

Ontogénèse du nihilisme

D’où vient le nihilisme ? Le nihilisme vient parfois de l’ennui. Nous ne ressentons rien, donc nous nions tout. Nous ne croyons plus dans le monde, et nous voudrions qu’il nous surprenne (agréablement). L’ennui est en fait l’expérience de l’impossibilité de l’expérience. S’ennuyer, c’est ne pas adhérer au réel. « La vie oscille […] de la souffrance à l’ennui », écrit Schopenhauer (Le monde comme volonté et comme représentation). Le désir est souffrance et mène à la déception et à l’ennui. Le manque de sens perçu dans les choses que nous accomplissons, la lassitude, la fatigue de vivre, toutes ces formes de l’ennui nous éloignent du goût de vivre, et du goût de nous-mêmes. « Quelque chose d’indéfini nous sépare de notre propre personne et nous rive au non-être » (Flaubert). Pour l’auteur de Madame Bovary, le néant, c’est la bêtise. Il faut la presser, la faire sortir, l’extirper et la répandre sur la tête de nos contemporains. « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine […] Il me monte de la merde à la bouche […]. J’en veux faire une pate dont je barbouillerai le dix-neuvième siècle. » (Lettre à Louis Bouilhet, 30 septembre 1855) L’objectif ? « Ahurir tellement le lecteur qu’il devienne fou ». Pour combattre la bêtise, qui ramène le monde au néant, l’issue n’est pas dans le Moi. Il faudrait au contraire s’oublier. L’issue serait dans la vie, si elle n’amenait pas tant de souffrances (on entrevoit Houellebecq). Il faudrait être mort, ou bien, mais c’est plus difficile, être plus fort que la bêtise. « Le comble de la civilisation sera de n’avoir besoin d’aucun bon sentiment » (Lettre à Louise Colet, 26 mai 1853), écrit encore Flaubert. Nous serons, loin, alors, de l’homme actuel, de l’homme occidental, « qui veut mourir, qui veut revenir au néant ». Flaubert (comme Nietzsche) est tenté par un certain bouddhisme. Il interroge : « Connaissez-vous Schopenhauer ? J’en lis deux livres. Idéaliste et pessimiste, ou plutôt bouddhiste. Ca me va. » (Lettre à Edma Roger des Genettes, 13 juin 1879). Ce n’est pas le culte du moi qui nous sauvera. Oublions-nous. Travaillons comme des forçats. Ainsi pense Flaubert.

« Mortelle fatigue de vivre », écrivait Paul Bourget à propos du nihilisme. Paul Bourget voyait dans le nihilisme la conséquence d’une « nausée universelle devant les insuffisances de ce monde » (Essais de psychologie contemporaine, 1885). Taedium vitae : tiédeur des émotions. Nous sommes blasés de tout. Rien ne nous atteint, sauf notre propre fatigue. Tout nous ennuie. C’est le nihilisme de l’acédie (a-kedia : privé de quiétude). Cela annonçait Alain Ehrenberg et ses travaux sur la dépression et le mal de vivre cent ans plus tard (La fatigue d’être soi, 1998). Si on enlève toute valeur au monde, c’est, d’abord, parce que l’on est fatigué de soi. Mais celui qui n’aime pas le monde n’est pas obligé d’en dégoûter les autres. En général, le nihiliste ne croit pas à ce qui est au nom de ce qui devrait être. Le nihiliste nie le monde parce que le monde lui paraît sans valeur ni sens. Pour le coup, le nihiliste n’a pas tout à fait tort. Le monde est muet. Pour être exact, le monde sans l’homme est muet. C’est l’homme qui pose des questions, pas le monde. « La solution de l’énigme, c’est qu’il n’y a pas d’énigme », écrit Wittgenstein. Le monde n’a besoin ni de nos questions, ni de nos réponses. Nous avons, nous, humains, par contre besoin de questions et de réponses. La négation de tous les universaux, sociaux ou physiques, est une forme de nihilisme. C’est logiquement que l’on retrouve cette position chez les ultras de l’individualisme, comme Max Stirner et Georges Palante. Le nominalisme absolu est un nihilisme. Dans l’époque moderne où rien n’est considéré comme pire que les essences, Jorge Luis Borges a pu écrire : « Personne ne se déclare nominaliste parce que personne n'est autre chose ». Pour Emanuele Severino, être, dans l’Occident moderne, signifie être à partir de rien. Cela signifie être créé. La racine de l’Occident, chrétien, puis techniciste serait nihiliste. Les choses n’existeraient et ne seraient bonnes qu’à partir d’un faire. C’est le règne de la faisabilité. C’est justement ce règne qui serait nihiliste. Il y a un germe de nihilisme dans l’Occident. Un autre visage du nihilisme est la négation de l’expérience. Il faut noter que nous allons alors au-delà d’un certain nominalisme qui, justement, ne reconnait que les expériences et non les idées générales, avec Hobbes, Locke, Hume, Berkeley et sa fameuse formule : « être, c’est être perçu ou percevoir ». Mais le nominalisme actuel n’est pas de cet ordre. Toute expérience, dans notre monde, devient un spectacle. Le réel est nié. Rien ne nous affecte vraiment. Tout est spectacularisé.

Ontologie du nihilisme

Pour Heidegger, le nihilisme est l’oubli de l’être, oubli dont les différentes métaphysiques ont été des étapes. Le nihilisme est de nos jours le nom que l’on peut donner à l’engloutissement du monde par la technique. « Le nihilisme est le mouvement universel des peuples de la terre engloutis dans la sphère de puissance des temps modernes » (Chemins qui ne mènent nulle part, 1950). Il y a un nihilisme partiel ou, bien plutôt, un nihilisme relatif à l’être. C’est ce nihilisme qui nie tout être. Alors, rien n’est, tout devient. Alors, oublions Parménide, affirmons Héraclite. Mais le vrai nihilisme ne tranche ni pour Parménide, ni pour Héraclite. Si rien n’existe, pas plus l’être que le devenir n’existent. La dernière des métaphysiques de l’oubli de l’être serait la volonté de puissance de Nietzsche. La volonté de puissance est bien plutôt, pourtant, volonté de volonté, donc effort contre le nihilisme, et volonté de vérité, exigence de dévoilement de tout ce qui travestit la vérité. C’est une mise à nue de la vérité. La question de Nietzsche n’est pas celle de la vérité de l’être et de son rapport à l’étant. Ce n’est pas la question du rapport entre l’ontologique et l’ontique. La question de Nietzsche est celle de la vérité du monde. C’est en même temps celle de la vérité de l’homme comme être au monde. Pour Nietzsche, ce qui est vrai, c’est ce à quoi on donne de la force. Pour Nietzsche, le nihilisme sera le phénomène majeur des deux prochains siècles. Mais on sait que selon lui il y a un bon et un mauvais nihilisme, celui qui fait tomber ce qui doit tomber, et celui qui nie toute construction possible, toute possibilité d’autodépassement. Surmonter le nihilisme, pour Nietzsche, c’est ne pas le confondre avec ses symptômes. Le vrai nihilisme peut avoir un style non nihiliste. Une énergie qui tourne à vide est du nihilisme. C’est aussi s’interroger sur ses causes. On sait que Nietzsche incrimine Socrate, fatigué de la vie, anticipation du « Dieu en croix, une malédiction de la vie, l’indication d’avoir à s’en détacher » (Fragments posthumes). C’est le christianisme qui est mis en cause. Il est la logique de notre histoire, et cette histoire conduit au nihilisme. Le mal étant profond, la solution doit être radicale : « renverser les anciennes valeurs ». Il s’agit de « surmonter le nihilisme par lui-même » (Jean-Paul Ferrand, Magazine littéraire, oct-nov. 2006, hors-série "Le nihilisme"). Nietzsche écrit : « La forme extrême du nihilisme serait que toute croyance, tout tenu-pour-vrai soit nécessairement faux : parce qu’il n’y a aucun monde vrai ». On retrouve ici la radicalité coutumière de Nietzsche.

Schopenhauer, de son côté, prétend, non pas connaître l’essence du bouddhisme, mais en tirer des conséquences pratiques. C’est une méthode, le « ne pas vouloir », l’« asthénie de la volonté » comme l’écrit Nietzsche au sujet de Schopenhauer : « Les valeurs les plus basses, nihilistes, règnent sous les noms les plus sacrés » (L’Antéchrist). Elles règnent du côté du christianisme, « cette unique grande calamité », poursuit Nietzsche. Il faut donc traquer le nihilisme là où il se cache, et pas seulement là où il se proclame. Nietzsche devient ainsi « le tueur de dragons de son temps » (Thomas Mann). Du reste, selon Nietzsche, le bouddhisme comme repos de l’âme après le combat n’est pas complétement négatif. Le bouddhisme ainsi entendu consiste à se sauver du nihilisme par une dialectique de l’action et du lâcher-prise. C’est peut-être ce qui va produire une « Chine européenne ». Ou une Europe néo-bouddhiste, ou encore, un épicurisme après la lutte, les excès, le tragique. Mais, si ce moment de fatigue est inévitable, voire salutaire, nous ne pouvons pas nous y complaire. Nous devons retrouver le sens de la vie, et de la lutte, et du tragique. « Seule la tragédie peut nous sauver du bouddhisme », note Nietzsche (Fragments posthumes). Notre époque ne manquera pas de tragédies. Nous ont-elles sauvé du nihilisme ? Rien n’est moins sûr.

Pour sa part, avant d’envisager un sauvetage, Hugo von Hofmannsthal faisait un constat. « Tout se décomposait en fragments, et ces fragments ne se laissaient plus enfermer dans un concept » (Une lettre de Lord Chandos, 1902). La solution ? L’art, la poésie ? Sans doute. L’authenticité, le choix de la vérité, nous disait pour sa part Hermann Broch, l’endurcissement par la science et le dépouillement de soi, répondait Robert Musil. Pour sa part, Ernest Renan pensait que le bouddhisme ne consiste pas à surmonter le nihilisme mais à y tomber. C’est, selon lui, « l’Église du nihilisme », une « machine à faire le vide dans l’âme », « une doctrine qui assigne à la vie pour but suprême le néant. » (Premiers travaux sur le bouddhisme, 1851). C’est un point de vue marqué par une vision hégélienne voyant le bouddhisme comme moment de la négativité.

Noirceur et nihilisme

Le problème du nihilisme contemporain est qu’il n’y a plus rien à nier dans un monde qui se nie lui-même. Il y a dans le nihilisme un rapport au désespoir qui nous dit aussi ce qui a fait faillite dans notre monde. Le nihilisme fait l’apologie du rien. Et ce rien est ce qui ne peut être produit, échangé. Ce rien est aussi l’essentiel. C’est l’amour, le sacrifice, la perte, la dépense. En un sens, ce qui ne vaut rien dans notre monde, c’est ce qui n’a pas de prix. Et ce qui n’a pas de prix, c’est justement ce qui a de la valeur. C’est la gratuité même. « Peut-être, l’essence du nihilisme réside-t-elle dans le fait que l’on ne prend pas au sérieux le néant », écrit Heidegger (Nietzsche II). Pourtant, il y a pour Nietzsche un monde vrai : c’est tout ce qui est la vie. Et ce qu’a produit la vie, c’est le monde tel qu’il existe. (Y compris avec ses illusions. Nietzsche, qui voit tant de choses, voit-il cela ?). C’est à ce monde qu’il convient de dire oui.

Noirceur et nihilisme. De même que la gaité apparente peut être nihiliste, la noirceur peut ne pas l’être. Céline écrivait : « La vérité, c’est la mort » (Semmelweis, 1924). « Ce corps à nous, traversé de molécules agitées et banales, tout le temps se révolte contre cette farce atroce de durer ». « C’est naître qu’il aurait pas fallu », écrit Céline dans Mort à crédit. De son côté, Houellebecq dit : « c’est foutu depuis longtemps, depuis l’origine » (Extension du domaine de la lutte). Il faut « nettoyer la vie de la vie », dit François Begaudeau à propos de la pensée de Houellebecq, On pourrait multiplier les citations de l’un comme de l’autre (voir Nicolas Bonnal dans son Céline, la colère et les mots). Mais cela ne prouve rien quant au nihilisme de Céline et de Houellebecq. Si la vérité est la mort, il faut d’autant plus donner de la beauté, et de la vigueur à la vie. Céline n’était-il pas médecin ? Si nous sommes « cocus d’infini », il faut faire vivre l’infini. Reste que, si un combat est nécessaire pour faire danser le monde, ce combat est aussi désespéré : les pamphlets témoignent de la lutte intérieure de Céline. Un pur nihiliste n’aurait pas écrit les pamphlets. Il suffirait de s’éloigner de ce que Céline déteste si fortement pour retrouver la grande santé. Tel est le sens des pamphlets. Paradoxalement, les pamphlets témoignent du non nihilisme de Céline. De la même façon que le nazisme était à la fois un positivisme et un romantisme, Céline oscille entre ces deux pôles. Mais, dans une telle compétition, c’est le positivisme qui mange le romantisme. La méthode Céline, c’est de congédier (provisoirement) la mort en lui opposant d’un côté l’ironie, le comique cynique, la grande farce, d’un autre côté un scientisme positiviste. « Ma camarde, c’est un effet comique. Et aussi la réalité d’où elle sort, qu’elle éclaire… » (Céline, Lettre à Robert Poulet). Par rage devant ce qui nous affaiblit, Céline veut « hâter cette décomposition ». Quitte à ce que tout soit foutu, « vivement la purification par les Mongols ». Dans le même genre, il pense que ce qu’il pourrait y avoir de bien chez les communistes (de son époque), ce pourrait être qu’ils viennent de l’est, qu’ils ne soient pas encore civilisés, pas encore dégénérés donc (une idée à la Drieu). Des communistes à peine humains, pré-humains, ce serait épatant. Des sauvages, des féroces, des méchants. C’est Céline-Rousseau, et c’est Céline-Drieu. C’est le mythe du « bon sauvage », et il est bon en tant qu’il est méchant. Si Céline est « fasciste », et bien plutôt pro-nazi, c’est en voulant surmonter le nihilisme par le racisme biologique. Céline choisit romantiquement un positivisme. C’est bien sûr incohérent. Et alors ? Comme il est écrit dans Le Voyage : « qu’on n’en parle plus ». De son côté, Gottfried Benn veut surmonter le nihilisme avec Nietzsche mais sans Darwin, ce qui suffit à l’éloigner définitivement du national-socialisme. G. Benn veut une éthique fondée sur l’esthétique. Cela reste une éthique, et le met à distance du nazisme, dont il se fit, un temps, une fausse idée (très peu de temps : de mars à juin 1933).

Les nihilistes ne sont pas seulement athées. Ils sont en guerre contre Dieu. Ils se demandent comment il peut y avoir un Dieu dans un monde où le mal est tellement présent. Ils enragent de la subsistance de cette croyance. On peut tout aussi légitimement qu’eux ressentir un étonnement inverse : comment peut-il ne pas exister un Dieu dans un monde aussi merveilleux que le nôtre ? Le monde est en effet un mélange de merveilles et d’horreurs. Eugène Ionesco écrit : « Ce monde est à la fois merveilleux et atroce, un miracle et l’enfer et ces deux sentiments contradictoires constituent la toile de fond de mon existence et de mon œuvre littéraire… » (Présentation de La soif et la faim, 1964). Et encore : « D’abord vint l’Etonnement premier, dur, sans jugement sur le monde. La prise de conscience de l’Existence, dans la joie et la lumière… Puis vint un jugement étonné sur le monde et la constatation que le Mal existe. Ou plus simplement : cela va mal ! Le Mal est notre quotidien. C’est insoluble. Le malheur universel me fait vivre dans le pessimisme. Nous sommes tous voués à la Mort ! Soyons gais, mais ne soyons pas dupes ! »

Chez beaucoup d’écrivains, le nihilisme s’enracine dans le sens de l’immense. Quand on sait combien il y a de milliards d’étoiles, « à quoi bon se laver encore ? », écrit Cioran (Aveux et anathèmes). On ne peut pas prendre le nihilisme de Cioran au premier degré. C’est bien plutôt une excellente psychologie du nihilisme. « Le lot de celui qui s’est trop révolté est de n’avoir plus d’énergie que pour la déception ». Ce n’est pas là une philosophie nihiliste. Du reste, Cioran était de bonne humeur. « Je vis parce que les montagnes ne savent pas rire, ni les vers de terre chanter », écrit-il dans son premier livre (Sur les cimes du désespoir). C’est, ainsi, dire que le propre de l’homme est de rire et chanter. Ce n’est pas rien. Cioran est un faux nihiliste. Cioran le sait et il le dit : pour vivre, il faut être un peu « barbare », c’est-à-dire qu’il faut ne pas s’interroger tout le temps et sur tout. Il faut mettre entre parenthèses le doute pour vivre. C’est le contraire de la position de Descartes qui pensait qu’il fallait mettre entre parenthèses les évidences naturelles pour trouver ce qui résiste au doute. Si on cherche ce qui résiste au doute, on ne trouve rien, et certainement pas Dieu ni le cogito. Le doute, c’est ce qui dévitalise les civilisations. C’est ce qui prépare leur ruine. Pour vivre, individuellement et collectivement, il faut ne pas douter de tout. Il faut appliquer à nous-mêmes un régime mental de despotisme éclairé, consistant à avoir des croyances, fussent-elles absurdes (et elles le sont).

L’horizon de ce despotisme ne peut être qu’une forme, un style. Le fond nous échappe, et il nous échappera toujours. « Restent cependant les apparences, pourquoi ne pas les hausser au niveau d’un style ? C’est là définir toute époque intelligente », explique Cioran (Précis de décomposition). À la manière de Nietzsche, Cioran défend l’idée que la façon dont les choses apparaissent, se manifestent, se montrent comme phénomène, est plus importante que ce qu’elles sont vraiment (à supposer qu’on puisse le savoir), le noumène (les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes et que nous ne pouvons connaître car, dit Kant, nous sommes limités par notre subjectivité). L’esthétisme de Cioran, c’est-à-dire la recherche d’une allure (qui est bien autre chose qu’un dandysme), est la seule façon de sortir du nihilisme par une autre voie que le cynisme et le relativisme.

Moins de deux siècles après l’assomption philosophique du sujet avec Descartes, il a été question, avec Nietzsche, puis avec Foucault, de sa disparition. On a appelé cela la « mort du sujet ». Il y a dans ce vertige qui nous saisit face au trou créé par l’idée de la mort de l’homme l’effet d’une fatigue. C’est la fatigue d’être soi, et plus encore sans doute, la fatigue d’être en lien, amicaux et conflictuels à la fois, avec les autres. Stendhal écrivait : « Ils prennent l’étiolement de leur âme pour de la civilisation et de la générosité. » Il visait, en décembre 1830, les bourgeois blasés, ancêtres de nos bourgeois-bohèmes (Écrits intimes, Hachette, 1961).

Face au coup d’État philosophique de Descartes, un contre coup d’État vise l’excès inverse : de « tout dans le sujet et par le sujet », nous passons à la disparition du sujet, analysée notamment par Christa Burger (Tradition et subjectivité) et Peter Burger (La prose de la modernité). Cet excès inverse n’est pas le contraire d’un excès. Voilà qui met à mal notre connaissance du monde, et notre expérience du monde. Nous naissons avec le monde et ne pouvons entièrement le connaître puisque nous en faisons partie. Nous nous trompons si nous nous croyons extérieur au monde. Mais nous nous trompons aussi si nous ne croyons pas à notre propre existence. Le nihilisme est une impasse. Écoutons Nietzsche. Défions nous du nihilisme passif, qui est un laisser-aller « à quoi boniste », pratiquons, si possible, un nihilisme actif, consistant à laisser tomber ce qui s’affaisse. Pour laisser la place à ce qui surgit.

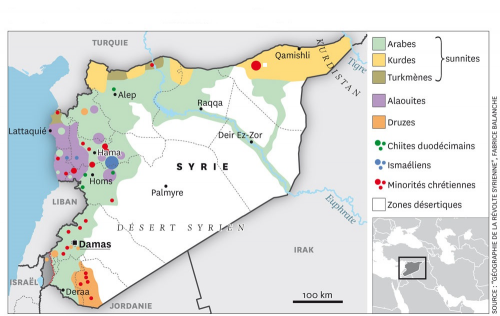

Le mot mentionne ensuite une communauté ethno-religieuse surtout présente en Syrie et au Liban. Abdallah Naaman étudie ce groupe peu connu pour lequel il remplace les lettres o et u par un w : Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Éditions Érick Bonnier, coll. « Encre d’Orient », 359 p., 20 €). L’ouvrage se compose de deux parties inégales. L’une revient longuement sur le déclenchement de la guerre civile syrienne. Démocrate et laïque, l’auteur récuse les supposés rebelles et vrais terroristes islamistes sans pour autant soutenir le gouvernement légitime du président Bachar al-Assad. Très critique envers Israël et l’Arabie Saoudite, il n’hésite pas à qualifier Nicolas Sarkozy de « burlesque », Laurent Fabius de « mouche du coche (p. 200) » et à dénoncer le philosophe botulien Bernard-Henri Lévy qu’il considère comme un « affabulateur (p. 201) » et un « malhonnête homme à la chemise blanche immaculée que d’aucuns traitent d’imposteur intellectuel de la nouvelle philosophie (p. 201) ». Cependant, hors de ces quelques vérités très incorrectes, l’autre partie s’attache à découvrir un peuple mystérieux.

Le mot mentionne ensuite une communauté ethno-religieuse surtout présente en Syrie et au Liban. Abdallah Naaman étudie ce groupe peu connu pour lequel il remplace les lettres o et u par un w : Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Éditions Érick Bonnier, coll. « Encre d’Orient », 359 p., 20 €). L’ouvrage se compose de deux parties inégales. L’une revient longuement sur le déclenchement de la guerre civile syrienne. Démocrate et laïque, l’auteur récuse les supposés rebelles et vrais terroristes islamistes sans pour autant soutenir le gouvernement légitime du président Bachar al-Assad. Très critique envers Israël et l’Arabie Saoudite, il n’hésite pas à qualifier Nicolas Sarkozy de « burlesque », Laurent Fabius de « mouche du coche (p. 200) » et à dénoncer le philosophe botulien Bernard-Henri Lévy qu’il considère comme un « affabulateur (p. 201) » et un « malhonnête homme à la chemise blanche immaculée que d’aucuns traitent d’imposteur intellectuel de la nouvelle philosophie (p. 201) ». Cependant, hors de ces quelques vérités très incorrectes, l’autre partie s’attache à découvrir un peuple mystérieux.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).

« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).  Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populisme et Le retour du peuple. An I ?)

Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populisme et Le retour du peuple. An I ?)  Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.

Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons. L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).

L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).

De toute évidence quand des assassinats se répètent, régulièrement, avec toujours les mêmes revendications, quand la menace est désormais partout et que nous sommes tous des victimes en puissance, quand les mesures de sécurité augmentent dans tous les lieux publics, quand les spécialistes vous disent que nous en avons pour plus de vingt ans, est-il encore possible de considérer qu’il s’agit là de simples «faits divers» à répétition qu’il faut, à chaque fois, minimiser? Non. Et pourtant, à chaque fois (comme hier pour Marseille) nos autorités «déplorent» ces attentats, montrent leur «compassion» à l’égard des victimes, indiquent leur «indignation» et dénoncent (comme hier le ministre de l’intérieur) «une attaque odieuse». À chaque fois nos autorités éludent la situation, relativisent l’acte et considèrent l’assassin comme un «fou». Ainsi, hier, le premier ministre, dans un communiqué, s’est-il empressé, de dénoncer le «criminel» et de s’en prendre à «sa folie meurtrière». Non, Monsieur le premier ministre, il n’y a pas de «folie» dans un terrorisme politique qui vise, au nom d’une idéologie islamiste, à lutter contre l’Occident, contre les «infidèles», contre les «impurs», les kouffars que nous sommes tous. Non, Monsieur le premier ministre, à chaque fois on découvre que ces terroristes suivent, d’une manière ou d’une autre, les mots d’ordre de l’Etat islamique avec, souvent, des «cellules-souches» animées par un imam salafiste qui prêche la haine et finit par convaincre certains de ses fidèles qu’il faut tuer «des mécréants». Et comme on pouvait s’en douter, dimanche soir, l’Etat islamique a revendiqué l’attentat. Tout cela renforce l’évidence: certains, ici, nous détestent et feront tout pour détruire ce tissu national qui tient ensemble tout le monde et défend une certaine manière de vivre «à la française».

De toute évidence quand des assassinats se répètent, régulièrement, avec toujours les mêmes revendications, quand la menace est désormais partout et que nous sommes tous des victimes en puissance, quand les mesures de sécurité augmentent dans tous les lieux publics, quand les spécialistes vous disent que nous en avons pour plus de vingt ans, est-il encore possible de considérer qu’il s’agit là de simples «faits divers» à répétition qu’il faut, à chaque fois, minimiser? Non. Et pourtant, à chaque fois (comme hier pour Marseille) nos autorités «déplorent» ces attentats, montrent leur «compassion» à l’égard des victimes, indiquent leur «indignation» et dénoncent (comme hier le ministre de l’intérieur) «une attaque odieuse». À chaque fois nos autorités éludent la situation, relativisent l’acte et considèrent l’assassin comme un «fou». Ainsi, hier, le premier ministre, dans un communiqué, s’est-il empressé, de dénoncer le «criminel» et de s’en prendre à «sa folie meurtrière». Non, Monsieur le premier ministre, il n’y a pas de «folie» dans un terrorisme politique qui vise, au nom d’une idéologie islamiste, à lutter contre l’Occident, contre les «infidèles», contre les «impurs», les kouffars que nous sommes tous. Non, Monsieur le premier ministre, à chaque fois on découvre que ces terroristes suivent, d’une manière ou d’une autre, les mots d’ordre de l’Etat islamique avec, souvent, des «cellules-souches» animées par un imam salafiste qui prêche la haine et finit par convaincre certains de ses fidèles qu’il faut tuer «des mécréants». Et comme on pouvait s’en douter, dimanche soir, l’Etat islamique a revendiqué l’attentat. Tout cela renforce l’évidence: certains, ici, nous détestent et feront tout pour détruire ce tissu national qui tient ensemble tout le monde et défend une certaine manière de vivre «à la française».

O germanista norte-americano Anton H. Richter, em seu trabalho sobre o pensamento de Friedrich-Georg Jünger, ressalta quatro temas essenciais em nosso autor: a antiguidade clássica, a essência cíclica da existência, a técnica e o poder de o irracional. Em seus escritos sobre antiguidade grega, Friedrich-Georg Jünger reflete sobre a dicotomia dionisíaca/titânica. Como dionisismo, abrange o apolíneo e o pânico, numa frente unida de forças organizacionais intactas contra as distorções, a fragmentação e a unidimensionalidade do titanismo e do mecanicismo de nossos tempos. A atenção de Friedrich-Georg Jünger centra-se essencialmente nos elementos ctônicos e orgânicos da antiguidade clássica. Desta perspectiva, os motivos recorrentes de seus poemas são a luz, o fogo e a água, forças elementares às quais ele homenageia profundamente. Friedrich-Georg Jünger zomba da razão calculadora, da sua ineficiência fundamental exaltando, em contraste, o poder do vinho, da exuberância do festivo, do sublime que se aninha na dança e nas forças carnavalescas. A verdadeira compreensão da realidade é alcançada pela intuição das forças, dos poderes da natureza, do ctônico, do biológico, do somático e do sangue, que são armas muito mais efetivas do que a razão, que o verbo plano e unidimensional, desmembrado, purgado, decapitado, despojado: de tudo o que torna o homem moderno um ser de esquemas incompletos. Apolo traz a ordem clara e a serenidade imutável; Dionísio traz as forças lúdicas do vinho e das frutas, entendidos como uma dádiva, um êxtase, uma embriaguez reveladora, mas nunca uma inconsciência; Pan, guardião da natureza, traz a fertilidade. Diante desses doadores generosos e desinteressados, os titãs são usurpadores, acumuladores de riqueza, guerreiros cruéis e antiéticos que enfrentam os deuses da profusão e da abundância que às vezes conseguem matá-los, lacerando seus corpos, devorando-os.

O germanista norte-americano Anton H. Richter, em seu trabalho sobre o pensamento de Friedrich-Georg Jünger, ressalta quatro temas essenciais em nosso autor: a antiguidade clássica, a essência cíclica da existência, a técnica e o poder de o irracional. Em seus escritos sobre antiguidade grega, Friedrich-Georg Jünger reflete sobre a dicotomia dionisíaca/titânica. Como dionisismo, abrange o apolíneo e o pânico, numa frente unida de forças organizacionais intactas contra as distorções, a fragmentação e a unidimensionalidade do titanismo e do mecanicismo de nossos tempos. A atenção de Friedrich-Georg Jünger centra-se essencialmente nos elementos ctônicos e orgânicos da antiguidade clássica. Desta perspectiva, os motivos recorrentes de seus poemas são a luz, o fogo e a água, forças elementares às quais ele homenageia profundamente. Friedrich-Georg Jünger zomba da razão calculadora, da sua ineficiência fundamental exaltando, em contraste, o poder do vinho, da exuberância do festivo, do sublime que se aninha na dança e nas forças carnavalescas. A verdadeira compreensão da realidade é alcançada pela intuição das forças, dos poderes da natureza, do ctônico, do biológico, do somático e do sangue, que são armas muito mais efetivas do que a razão, que o verbo plano e unidimensional, desmembrado, purgado, decapitado, despojado: de tudo o que torna o homem moderno um ser de esquemas incompletos. Apolo traz a ordem clara e a serenidade imutável; Dionísio traz as forças lúdicas do vinho e das frutas, entendidos como uma dádiva, um êxtase, uma embriaguez reveladora, mas nunca uma inconsciência; Pan, guardião da natureza, traz a fertilidade. Diante desses doadores generosos e desinteressados, os titãs são usurpadores, acumuladores de riqueza, guerreiros cruéis e antiéticos que enfrentam os deuses da profusão e da abundância que às vezes conseguem matá-los, lacerando seus corpos, devorando-os.

A mobilidade absoluta que inaugura a automação total se volta contra tudo tudo que pode significar duração e estabilidade, especificamente contra a propriedade (Eigentum). Friedrich-Georg Jünger, ao meditar sobre essa afirmação, define a propriedade de uma maneira original e particular. A existência de máquinas depende de uma concepção exclusivamente temporal, a existência da propriedade é devida a uma concepção espacial. A propriedade implica limites, definições, cercas, paredes e paredes, "clausuras" em suma. A eliminação dessas delimitações é uma razão de ser para o coletivismo técnico. A propriedade é sinônimo de um campo de ação limitado, circunscrito, fechado em um espaço específico e preciso. Para progredir de forma vetorial, a automação precisa pular os bloqueios da propriedade, um obstáculo para a instalação de seus onipresentes meios de controle, comunicação e conexão. Uma humanidade privada de todas as formas de propriedade não pode escapar da conexão total. O socialismo, na medida em que nega a propriedade, na medida em que rejeita o mundo das "zonas enclausuradas", facilita precisamente a conexão absoluta, que é sinônimo de manipulação absoluta. Segue-se que o proprietário de máquinas não é proprietário; o capitalismo mecanicista mina a ordem das propriedades, caracterizada por duração e estabilidade, em preferência de um dinamismo omnidisolvente. A independência da pessoa é uma impossibilidade nessa conexão aos fatos e ao modo de pensar próprio do instrumentalismo e do organizacionismo técnicos.

A mobilidade absoluta que inaugura a automação total se volta contra tudo tudo que pode significar duração e estabilidade, especificamente contra a propriedade (Eigentum). Friedrich-Georg Jünger, ao meditar sobre essa afirmação, define a propriedade de uma maneira original e particular. A existência de máquinas depende de uma concepção exclusivamente temporal, a existência da propriedade é devida a uma concepção espacial. A propriedade implica limites, definições, cercas, paredes e paredes, "clausuras" em suma. A eliminação dessas delimitações é uma razão de ser para o coletivismo técnico. A propriedade é sinônimo de um campo de ação limitado, circunscrito, fechado em um espaço específico e preciso. Para progredir de forma vetorial, a automação precisa pular os bloqueios da propriedade, um obstáculo para a instalação de seus onipresentes meios de controle, comunicação e conexão. Uma humanidade privada de todas as formas de propriedade não pode escapar da conexão total. O socialismo, na medida em que nega a propriedade, na medida em que rejeita o mundo das "zonas enclausuradas", facilita precisamente a conexão absoluta, que é sinônimo de manipulação absoluta. Segue-se que o proprietário de máquinas não é proprietário; o capitalismo mecanicista mina a ordem das propriedades, caracterizada por duração e estabilidade, em preferência de um dinamismo omnidisolvente. A independência da pessoa é uma impossibilidade nessa conexão aos fatos e ao modo de pensar próprio do instrumentalismo e do organizacionismo técnicos.