vendredi, 21 mars 2014

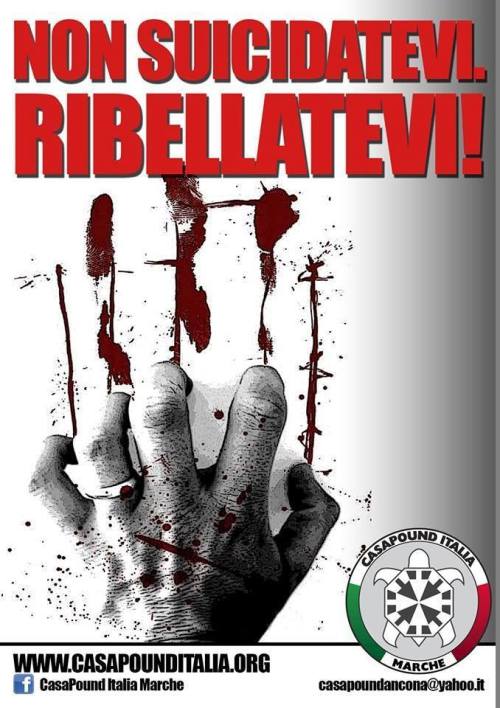

Non suicidatevi. Ribellatevi!

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, affiche, rébellion, casa pound |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

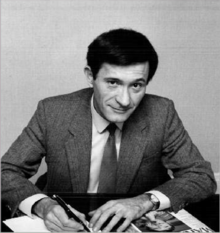

Les Mémoires interrompus de Jean-Claude Valla

Les Mémoires interrompus de Jean-Claude Valla

par Georges FELTIN-TRACOL

Décédé le 25 février 2010 à l’âge de 65 ans, Jean-Claude Valla est une figure qui compte dans ce que la médiasphère a improprement appelé la « Nouvelle Droite » puisqu’il en fut l’un des co-fondateurs. Les éditions Alexipharmaque viennent d’éditer ses Souvenirs qui sont des Mémoires inachevés. Rédigé entre les années 1990 et le début de la décennie 2000, cet ouvrage intitulé Engagements pour la civilisation européenne retrace une partie de sa vie.

Décédé le 25 février 2010 à l’âge de 65 ans, Jean-Claude Valla est une figure qui compte dans ce que la médiasphère a improprement appelé la « Nouvelle Droite » puisqu’il en fut l’un des co-fondateurs. Les éditions Alexipharmaque viennent d’éditer ses Souvenirs qui sont des Mémoires inachevés. Rédigé entre les années 1990 et le début de la décennie 2000, cet ouvrage intitulé Engagements pour la civilisation européenne retrace une partie de sa vie.

Né en 1944 à Marcigny dans le Sud de la Saône-et-Loire, le jeune Valla est très tôt happé par deux passions qui le tiendront jusqu’à la fin : la politique et la Bourgogne. Lycéen à Roanne, sous-préfecture et deuxième ville de la Loire, il fonde un fantomatique Comité des lycéens roannais pour l’Algérie française au lendemain de la semaine des barricades d’Alger en janvier 1960. Il s’affilie très jeune au mouvement poujadiste et rejoint sa branche juvénile, l’Union de défense de la jeunesse française dont il devient le responsable départemental car unique militant…

Il tempère son militantisme poujadiste par une adhésion quasi-charnelle à sa petite patrie qu’est la Bourgogne. Déjà épris d’histoire, Jean-Claude Valla aime sa terre natale. De son enfance passée à Marcigny, il a « conservé un attachement profond à la Bourgogne (p. 19) », particulièrement « la Bourgogne mythique des Nibelungen ou la Bourgogne héroïque du Téméraire (p. 21) ». Ce régionalisme original se concrétise en hiver 1972 par la sortie d’un périodique, Grande Bourgogne, qu’il co-anime avec Pierre Vial. Mais, faute d’audience et de succès, ce numéro n’a pas de suite.

Un profil populiste, régionaliste

et nationaliste révolutionnaire précoce

Le régionalisme de Valla peut se définir comme culturel et nullement folklorique (au sens désobligeant du terme). Son intérêt pour la politique l’incline aussi vers le nationalisme étatique, rénové et révolutionnaire. Élève dans une classe préparatoire à Lyon afin d’intégrer la « Grande Muette », il rêve en ce temps « d’une armée de type nassérien, capable de prendre le pouvoir lorsque les intérêts du peuple étaient en jeu et d’être le fer de lancer de la nation (p. 43) ». À la même époque, il rencontre un mouvement qui porte une vision nationaliste ardente et actualisée : la F.E.N. (Fédération des étudiants nationalistes) dont les motivations l’attirent, lui qui a « du nationalisme une conception plus dynamique, plus révolutionnaire, et surtout plus ouverte à l’Europe (p. 34).

Privilégiant l’activisme aux amphithéâtres universitaires, Jean-Claude Valla devient rapidement une personnalité connue des quelques militants lyonnais de la F.E.N. ainsi que des policiers qui l’arrêtent souvent pour le placer en garde à vue. Le livre contient des anecdotes savoureuses qui rappellent l’abjection permanente de la police du Régime. Remarqué par les instances dirigeantes, il monte à Paris à l’automne 1965, s’occupe de la logistique de la revue Europe Action et devient le factotum de Fabrice Laroche alias Alain de Benoist : « Je lui servais, par exemple, de coursier pour aller chez les éditeurs chercher ses livres en service de presse (p. 70). »

Militant dans la capitale des Gaules, Jean-Claude Valla a auparavant animé divers bulletins universitaires spécialisés dont Les Sept Couleurs conçu pour les étudiants en lettres. Sous le pseudonyme de Jacques Devidal, il publie en janvier 1965 un retentissant « Nous, les nationalistes de gauche » qui, malgré une évocation de José Antonio Primo de Riviera, indispose les éternels droitards compassés. Il y estime avec raison que « le nationalisme devait définitivement tourner le dos à la droite conservatrice (p. 49) ». Dans le même temps, ce « nationalisme » soucieux de justice sociale acquiert une autre dimension, au-delà de la simple nation politico-historique : « Nous étions européens, parce que nous étions conscients de la communauté de destin des peuples du Vieux Continent (p. 78). » Déjà s’élaborait instinctivement en lui la riche thématique des trois patries régionale, nationale et continentale complémentaires. Il n’est dès lors guère surprenant qu’il se réfère souvent à quelques figures « solidaristes » ou nationales-syndicalistes comme José Antonio, le Flamand Joris van Severen, les Allemands Ernst von Salomon et Ernst Jünger.

Toutefois, au moment où il entame cette rédaction, il revient un peu sur son engagement régional et européen. Il considère ainsi « que l’État-nation est une réalité encore bien vivante. Il m’arrive encore de le regretter, mais c’est ainsi. Des siècles d’histoire ont forgé cette entité. […] certes, après avoir subi pendant deux siècles la dictature des principes abstraits de la Révolution, il n’est pas mauvais que les Français redécouvrent leurs racines régionales et, au-delà de ces racines, prennent conscience de l’héritage culturel qu’ils ont en commun avec les autres Européens. Mais aujourd’hui, c’est notre survie collective qui est menacée, que ce soit par l’immigration, la construction de l’Europe de Maastricht ou l’impérialisme culturel américain. Nous avons un devoir de résistance et ce n’est pas le moment de détruire les dernières digues qui nous restent, aussi vermoulues soient-elles (p. 81) ». Est-ce si certain à l’heure de la post-modernité bouillonnante ?

Ces souvenirs incomplets rapportent aussi en trois chapitres la fondation et le développement du G.R.E.C.E. : Valla en fut le premier secrétaire général, le premier titulaire au « Secrétariat Études et Recherches », le premier rédacteur en chef de la revue Éléments et le principal responsable des Éditions Copernic. Sur la chronologie de la création de cette « société d’influence (p. 115) », il réfute le témoignage d’autres cofondateurs tels Maurice Rollet, Chancelier du G.R.E.C.E. Dans sa contribution au Mai 68 de la Nouvelle Droite, Maurice Rollet mentionne une réunion préparatoire en janvier 1968 autour de douze participants dont Valla. Or ce dernier faisait son service militaire en Allemagne à Villingen et était ce jour-là en pleines manœuvres hivernales dans la Forêt Noire. Qui se trompe ? Le témoignage d’autres participants serait éclairant…

Dégagé des obligations militaires, Jean-Claude Valla commence une carrière de journaliste pour plusieurs titres dont Valeurs actuelles où officie un ancien dirigeant de la F.E.N., François d’Orcival, devenu atlantiste et méfiant envers ses anciens camarades et dont le parcours professionnel le conduira bien plus tard à l’Institut. Il passe ensuite reporteur à Détective dont il garde un souvenir formateur. « Rien de tel que le fait divers pour former un journaliste, lui apprendre à se débrouiller, à découvrir la vie dans ce qu’elle peut avoir de sordide, à faire preuve de persuasion pour que celui qu’il doit interroger consente à lui ouvrir sa porte (p. 102). »

Au contact hebdomadaire de la vieille droite décatie

Il relate en outre le lancement du Figaro Magazine et des hostilités inattendues. On apprend que « les rapport entre Le Figaro Magazine et sa maison-mère n’étaient pas bons. […] les deux rédactions […] vivaient retranchées de part et d’autre de la rue du Mail (p. 165) ».

Jean-Claude Valla assure la liaison entre les deux titres et va chaque semaine dans le bureau de Max Clos, le directeur du quotidien, afin d’éviter les doublons. Mais, aigri, l’équipe du Figaro reprend les mêmes sujets avec son point de vue ringard au point que Valla est bientôt contraint de leur remettre de faux sommaires… Le succès du Figaro Magazine attise donc la rancœur d’une vieille garde qui « n’en tirait que jalousie et tremblait devant les censeurs de la presse de gauche (p. 166) ». Trente ans plus tard, hormis Thierry Maulnier naguère et aujourd’hui Éric Zemmour, ce journal est toujours le porte-parole d’un Hexagone imbécile, bourgeois, atlantiste et libéral-conservateur ! Quant à Max Clos, ce collectionneur des batailles perdues, il s’est réincarné en Yvan Rioufol dont le bloc-notes du vendredi exprime parfaitement les idées creuses de cette droite stérile dont le sarközysme est la dernière manifestation en date. Valla n’est pas dupe sur le lectorat du Figaro Magazine. « Cette France profonde était probablement trop frileuse pour prendre le risque d’un véritable affrontement. Aujourd’hui encore, elle prête une vieille complaisante aux marchands de sable du R.P.R. et de l’U.D.F. Cocue, mais toujours contente (p. 30). » Les récentes et gigantesques manifestations contre le mariage inverti et la politique gendériste de rejet des valeurs familiales confirment ce jugement sévère. Un certain dimanche 2013, les manifestants auraient pu occuper la « plus belle avenue du monde » et marcher sur l’Élysée, Flamby finissant alors comme un simple Ben Ali… Par couardise et légalisme naïf, ils ont rejeté cette possibilité dangereuse pour se donner à une U.M.P. encore plus nocive que son frère jumeau, le P.S. À ce public-là de Hexagons (Hexacons ?) catho bien élevés, on se doit de préférer un autre public, plus hardi, plus organisé, plus violent.

Malgré quelques critiques, il faut aussi regretter que Jean-Claude Valla ne fasse pas le bilan complet de l’entreprise métapolitique à laquelle il a étroitement participée. Il évoque en trois pages le cas du Club de l’Horloge qui, au départ, « ne s’adressait théoriquement qu’à de hauts fonctionnaires ou à des étudiants qui se destinaient à l’École nationale d’administration (E.N.A.) (p. 129) ». S’il revient sur les causes de la séparation entre ce club de pensée, créé par deux grécistes, Yvan Blot et Jean-Yves Le Gallou, et le G.R.E.C.E., Valla ne s’y attarde guère, peut-être parce que les deux stratégies employées (la métapolitique dans la sphère culturelle par l’entrisme dans le journalisme ou la parapolitique dans la sphère politicienne par l’entrisme dans des partis politiques) ont largement échoué. On peut même craindre que le « gramscisme technologique » suive un destin identique. Internet est un outil susceptible de favoriser un pseudo-activisme du clavier qui est une nouvelle forme de passivité militante. Les nouvelles techniques d’information et de communication ne remplacent pas le militantisme de rue.

Outre une différence d’ordre sociologique (le G.R.E.C.E. s’adresse à des journalistes, des enseignants et des étudiants tandis que le Club de l’Horloge cherche surtout de futurs hauts fonctionnaires), d’autres divergences majeures ont fait bifurquer sur des voies distinctes deux structures à l’origine proches :

— une divergence idéologique à propos du libéralisme, combattu par les grécistes et adapté dans un discours conservateur et national par les « horlogers »;

— une divergence géopolitique : le Club de l’Horloge soutient assez vite l’Occident et son fer de lance, les États-Unis d’Amérique, tandis que le G.R.E.C.E. prend dès le début de la décennie 1980 des positions neutralistes, tiers-mondistes et tiercéristes;

— une divergence politique avec le soutien gréciste à l’Europe impériale alors que les membres les moins anti-européens du Club de l’Horloge défendent au mieux une coopération intergouvernementale assez lâche;

— une divergence religieuse qui, avec la question du libéralisme, demeure un point déterminant d’achoppement. Alors que le G.R.E.C.E. n’a jamais caché son paganisme, le Club de l’Horloge défend pour le moins un christianisme catholique d’ailleurs bien affadi par l’Église conciliaire.

Par ailleurs, cet ouvrage comporte, hélas !, quelques règlements de compte propres au genre. Ainsi Roland Gaucher est-il qualifié de « roi de l’approximation (p. 70) ». Jean-Claude Valla se soucie de la souplesse intellectuelle d’Yvan Blot dont l’« évolution […] pouvait paraître plus inquiétante (p. 131) ». Finalement, il se « félicite aujourd’hui que son ralliement au Front national lui ait permis de retrouver sa liberté intellectuelle et de renouer sans honte avec ses vieux amis (p. 132) ». C’était bien sûr avant 1998…

Saluant au passage la personnalité bien oubliée de Louis Rougier, Jean-Claude Valla se montre en revanche fort critique envers Guillaume Faye. On est surpris qu’il regrette que « le G.R.E.C.E. soit devenu après mon départ, et en grande partie sous l’influence de Guillaume Faye, beaucoup plus monolithique et trop souvent prisonnier de la langue de bois (p. 126) ». Jugement abrupt et maladroit quand on consulte l’ensemble des travaux produits entre 1979 et 1986. On aurait plutôt apprécié lire une explication pertinente sur cette tentative avortée d’union (en fait absurde, voire insensée) entre des modérés libéraux et des révolutionnaires de droite dans le cadre de l’Alternative pour la France, cette entente illusoire du feu et de l’eau.

Du journaliste d’influence à l’historien de combat

Les souvenirs de Jean-Claude Valla s’arrêtent à son éviction du Figaro Magazine. Il tente ensuite l’aventure de Magazine Hebdo, vaincue par la complicité tacite de la gauche morale subventionnée et la pitoyable droite affairiste. Il en restera un bulletin confidentiel d’informations politiques, La Lettre de Magazine Hebdo. Au milieu des années 1980, Jean-Claude Valla va ensuite reprendre le titre d’une revue d’Emmanuel Berl de l’Entre-Deux-Guerres, Marianne (sans rapport avec le magazine éponyme fondé par de pseudo-rebelles…). Ce Marianne-là ne trouvera pas non plus son lectorat.

Valla rejoint un temps la rédaction de Minute. Puis, à partir du n° 29 de mai 1990, il entre au Choc du Mois, d’abord comme éditorialiste, puis comme chroniqueur impertinent dans la rubrique du « Carnet de voyage en Absurdie ». Il quitte Le Choc du Mois à son n° 60 de janvier 1993,pour prendre la direction de Minute. Certes, « Jacques Devidal » intervient encore dans le n° 65 de juin 1993 du Choc.

L’actualité va bientôt l’inciter à abandonner son habit de journaliste pour revêtir celui de l’historien rebelle. La scandaleuse affaire Touvier le révulse : il n’hésite pas à s’investir en faveur de l’ancien milicien et en tire en 1996 une contre-enquête remarquable. Auteur d’une biographie sur Doriot chez Pardès, il lance des Cahiers libres d’histoire qui examinent régulièrement un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale. En outre, à une époque où la liberté d’expression historique n’était pas encore pénalisée par des lois liberticides, il ne cachait pas son révisionnisme.

Véritable « contre-historien » qui va à l’encontre des vérités officielles judiciairement établies, il écrit dans deux publications successives d’un vieux compagnon de route, Dominique Venner : Enquête sur l’histoire, puis La Nouvelle Revue d’Histoire. Hors de tout cursus universitaire et académique – le jeune Valla n’a jamais passé le moindre examen -, il devient sur le tard un historien percutant, à mille lieux des dociles caniches de l’Alma mater.

Cet ouvrage posthume éclaire une partie de l’existence de la fameuse « Nouvelle Droite » mais son histoire intellectuelle reste toujours à faire.

Georges Feltin-Tracol

• Jean-Claude Valla, Engagements pour la civilisation européenne. Souvenirs, préface de Michel Marmin, Alexipharmaque, coll. « Les Réflexives », 2013, 191 p., 19 €. (B.P. 60 359, 64 141 Billère C.E.D.E.X.).

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3695

00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, droite française, jean-claude valla, nouvelle droite, livre, france, journalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Algérie : ça va mal finir

Algérie : ça va mal finir

Tout le monde ne parle que de la crise Ukraine-Russie, mais il faut se pencher sur ce qui se passe en Algérie. On critique beaucoup M. Poutine, figure emblématique du tyran pour un Occident auto satisfait, mais on semble négliger le régime algérien, ubuesque, incompétent, oligarchique. Avec lequel pourtant la France entretient les meilleures relations, à la limite de la servilité, n’osant pas émettre contre lui la moindre critique (1).

Le 17 avril, le président Bouteflika, 77 ans, rendu impotent par un AVC, se présente pour un 4e mandat, après 15 ans de pouvoir. Évidemment, il ne pourra pas gouverner, mais il est la marionnette d’un clan, ou plutôt de plusieurs. L’Algérie danse sur une poudrière. Le 15 avril, une manifestation a eu lieu à Alger, avec le mouvement ”Barakat” (”Ça suffit !”), dénonçant une mascarade électorale. Dans le même temps, éclataient à Ghardaïa, à 600 km au sud de la capitale, des affrontements interethniques très violents. Ils opposaient les Mozabites (Berbères) et les Châambas (Arabes). Il y eut plus de 100 blessés graves et des pillages ou incendies de commerces et de maisons berbères. Ce n’est qu’un début. L’Algérie se dirige vers une très grave crise.

Une nouvelle guerre civile couve, avec trois types d’antagonisme : 1) Islamistes contre laïcs ; 2) Berbères contre Arabes ; 3) luttes de pouvoir au sein de l’appareil d’État, impliquant le FLN, le RND et l’Armée. Depuis son indépendance, l’Algérie, qui aurait pu être la Californie de l’Afrique du Nord, est un pays de malheur. En dépit de ses ressources primaires pétro-gazières qui sont techniquement gérées par des Occidentaux et qui amènent à l’Algérie la majorité de ses devises, ce pays n’a su développer aucun secteur économique national performant. Le chômage y est endémique, la pauvreté persistante, la bureaucratie pachydermique. À l’inverse des pays d’Asie. Il y a donc bien un problème intrinsèque à ces populations.

Tout le monde le sait et le murmure mais personne n’ose le dire : du temps de la présence française, les populations d’Algérie vivaient bien mieux qu’aujourd’hui. D’ailleurs, l’importance de l’immigration des Algériens en France témoigne de leur fuite hors de leur propre pays pour venir vivre chez l’ancienne puissance coloniale. C’est à la fois une schizophrénie (ils restent nationalistes algériens tout en détestant le régime de leur pays) et un terrible aveu d’impuissance.

En Algérie, ça va éclater. Une guerre civile, extrêmement compliquée (comme dans tous les pays arabo-musulmans et de l’arc proche-oriental), se prépare. La raison profonde en est une instabilité psycho-ethnique de ces populations, incapables de vivre dans l’harmonie. L’islam ne fait qu’aggraver les choses. La même chose se remarque en Amérique du Sud, zone d’intenses mélanges ethniques : mais elle est géopolitiquement décentrée, donc de bien moindre importance que le Maghreb et le Proche Orient.

Pour ne rien arranger, la Libye voisine sombre dans le chaos : effondrement de la production pétrolière, délitement de l’État, éclatement du pays en zones néo-tribales, montée des affrontements, installation de bases armées islamistes. Bravo à ceux qui ont aidé à renverser le régime de Kadhafi. Quant à la Tunisie, les suites du ”printemps arabe”, véritable duperie, s’annoncent sous de très mauvaises augures. (2)

La prédiction que l’on peut faire, c’est que l’Algérie présente de grands risques de s’embraser, encore plus violemment que dans les années 90. Avec, à ses portes la Tunisie et la Libye, elles aussi menacées d’incendie. Et, partout en embuscade, l’islamisme. Pour la France, qui comporte de très nombreuses communautés originaires de l’Algérie et du Maghreb, la nouvelle est inquiétante et les conséquences peuvent être gravissimes.

Notes:

(1) Deux causes : la mauvaise conscience coloniale de la repentance, fabriquée par les idéologies de gauche, et la présence en France de populations d’origine algérienne qu’il faut ménager.

(2) Pour l’instant, à part le Maroc et les monarchies du Golfe (qui sont toutes des autocraties héréditaires), tous les pays arabo-musulmans, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Syrie, Liban, Irak sont dans une situation explosive. À l’échelle du monde, 80 % des pays où l’islam est majoritaire ou très présent connaissent un état endémique d’instabilité pouvant dégénérer à tout moment.

00:01 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, politique internationale, géopolitique, afrique, afrique du nord, affaires africaines, algérie, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 mars 2014

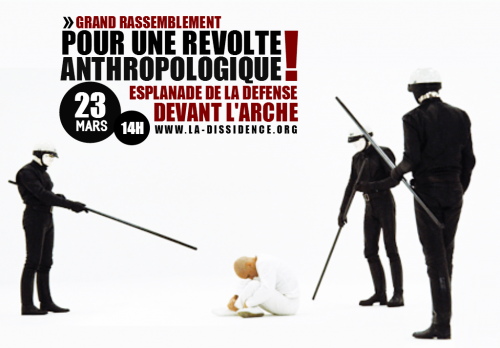

23 Mars 2014 : Rassemblement pour une révolte anthropologique!

23 Mars 2014 : Rassemblement pour une révolte anthropologique!

De la colère à la révolte, il n’y a qu’un pas. Nous le franchissons, et appelons tous les dissidents Français à participer à notre grand rassemblement "Pour une révolte anthropologique !", le 23 mars prochain, à la Défense.

Car il ne s’agit plus seulement de s’attaquer à tel ou tel parti, à telle loi ou à tel dignitaire de l’UMPS. C’est un rejet en bloc que nous devons formuler : rejet d’une vision du monde mortifère fondée sur l’inversion des valeurs, rejet de la subversion libérale-libertaire, rejet de la république des partis, des loges et des lobbies, rejet du mondialisme et de la finance internationale.

Les fronts d’hier sont dépassés. Le temps est venu de se rassembler autour d’un combat commun : celui de la riposte contre l’Empire.

RDV LE 23 MARS A PARTIR DE 14H, DEVANT LA GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE

18:03 Publié dans Actualité, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, révolte, rebellion, événement, paris, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un devoir civique, lire The Intercept

Un devoir civique, lire The Intercept

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

The Intercept est le journal fondé par Glenn Greenwald, Laura Poitras et Jeremy Scahill pour diffuser les informations rapportées par Edward Snowden et décrivant en détail les activités de la NSA, de la CIA et d'autres agences américaines afin d'espionner le web mondial. Ces trois journalistes, comme nul ne devrait l'ignorer, ont été et demeurent l'objet de persécutions multiples visant à les réduire au silence. Ils ont le courage de les braver, peut-être au péril de leur vie. Ils ont été rejoints par une poignée de militants décidés à combattre l'hégémonie des susdites Agences sur le web.

C'est pourquoi The Intercept doit absolument devenir une des sources de références pour ceux qui se préoccupent de comprendre en profondeur comment va le monde. Ajoutons cependant, à l'intention des ingénus, que comme tout ce qui provient du web peut être piraté et déformé par divers « malware », il faudra toujours à l'avenir se demander si les textes présentés comme venant de The Intercept sont bien de lui.

Dans l'immédiat, nous ferons confiance aux articles déjà publiés par le Journal. Le premier de ceux-ci décrit la façon dont la NSA utilise l'espionnage sur les réseaux afin d'identifier les individus à cibler en vue d'assassinat par des drones. Compte-tenu de la lutte menée contre les Talibans en Afghanistan et au Pakistan, on dira que la chose est de bonne guerre. Mais la technique peut être aussi employée pour détruire, par des drones ou autrement, toute personne jugée nuisible. Il peut s'agir de vous. Il peut s'agir de moi.

Le deuxième article est un reportage photographique commenté concernant les implantations de la NSA et d'autres grandes agences sur le territoire américain. Ces immeubles hébergent des serveurs mémorisant les milliards d'informations collectées par les agences depuis quelques années. Ils hébergent aussi d'importantes équipes d'analystes et de hackers chargé de pirater les communications et les ordinateurs d'ennemis éventuels de l'Amérique. La définition en est si large qu'elle peut inclure, à nouveau, vous et moi.

Mais l'article qui doit aujourd'hui retenir toute notre attention concerne les méthodes employées à très grande échelle pour pénétrer les réseaux et les ordinateurs de millions d'usagers du web, qu'ils se trouvent aux Etats-Unis ou à l'étranger. « How the NSA Plans to Infect 'Millions' of Computers with Malware » On notera que ces opérations sont conduites à partir du siège de la NSA à Fort Meade, mais sont pleinement relayées par les services secrets britanniques, le désormais célèbre GCHQ, ainsi qu'au Japon et dans 3 autres pays, Australie, Canada, Nouvelle Zélande composant avec l'Amérique et le Royaume-uni le groupe dit des Five Eyes. Ceux qui, en Europe, déplorent l'excessif assujettissement des gouvernements aux stratégies américaines, devraient se demander jusqu'à quel point les services secrets des pays de l'Union européenne collaborent avec la NSA et plus généralement avec les Five Eyes dans le recueil et l'exploitation d'informations piratées dans les ordinateurs des usagers européens du Net.

Sans être à proprement parler technique, l'article fait allusion à beaucoup de méthodes d'espionnage informatique totalement ou presque totalement insoupçonnées à ce jour en France. Outre qu'il est en anglais, il ne retiendra sans doute pas l'attention des hommes politiques et des militants qui se préoccupent de l'indépendance du pays. Ceci est pour nous une occasion de plus pour déplorer l'illettrisme en matière de technologies de l'information qui sévit à tous les niveaux des administrations et des entreprises. Comment se défendre alors des emprises de l'Empire américain, à supposer que l'on veuille le faire. Il faudrait se rappeler la charge des cuirassiers français à Reichshoffen-Morsbronn en 1970, anéantis par les canons et les fusils prussiens (image). La disproportion des moyens est la même, à supposer que la volonté de se battre soit la même.

TURBINE

Nous nous bornerons ici à résumer le thème général de l'article. Il montre comment, à partir de 2005-2009, la NSA a développé des méthodes de surveillance révolutionnaires consistant à infecter des millions d'ordinateurs de par le monde avec des « implants » se comportant en espions. Les implantations visent en simultané les réseaux, serveurs et opérateurs téléphoniques des pays espionnés. Toutes les techniques ont été utilisées pour réaliser ces implants. La plus générale consiste à envoyer des e-mails dont l'ouverture provoque l'infection de l'ordinateur ciblé. Mais les utilisateurs ont fini par se méfier des e-mails anonymes.

Une autre méthode, reposant sur la diffusion croissante des « réseaux sociaux » tel Facebook, consiste à utiliser de faux serveurs au nom de ces réseaux pour introduire les malware chez des abonnés qui ne se méfient pas. Les ordinateurs de ceux-ci peuvent alors être utilisés pour enregistrer les propos et les images de leurs possesseurs, télécharger leurs fichiers, en corrompre les contenus ou en bloquer l'accès. De plus, des méthodes très sophistiquées ont été mises en place pour casser les encryptages que certains de ces utilisateurs ont installés pour se protéger. On est fort loin, on le voit, des méthodes archaïques utilisées en France par les juges d'instruction pour mesurer le degré d'implication supposée d'un ancien président de la République dans certaines affaires.

Mais la méthode des implants n'a pas été jugée suffisante par la NSA. Toutes les techniques énumérées ci-dessus supposent, bien qu'automatisées, l'intervention d'un trop grand nombre d'opérateurs humains, compte tenu du fait qu'elles visent des millions et à terme des dizaines ou centaines de millions d'utilisateurs. Il a fallu développer des procédures pouvant fonctionner de façon autonome, sans interventions humaines. C'est ce qu'Alain Cardon avait décrit dans son ouvrage, publié en octobre 2011 sur notre site " Vers un système de contrôle total" .

En l'espèce, il s'agit d'un système automatique baptisé TURBINE. Celui-ci vise à étendre le réseau des implants à des millions d'ordinateurs, réaliser les processus de contrôle par groupes et flux de machines plutôt individuellement et déclencher sur une large échelle des opérations relevant de ce qu'il faut bien appeler la cyber-war. Les concepteurs du système ont plus ou moins admis que les agents intelligents artificiels chargés de ces tâches pouvaient devenir entièrement autonomes, accumuler les erreurs non contrôlées voir entrainer des destructions du type de celles constatées dans l'utilisation des drones, mais à une toute autre échelle. Le risque est cependant accepté, car il s'agit du prix à payer pour assurer, non pas la survie de l'Amérique face à d'éventuels ennemis, mais le contrôle du monde entier par cette même Amérique.

Ajoutons que depuis la rédaction des documents recueillis par Edward Snowden, plusieurs années se sont écoulées. Comme l'on n'arrête pas le progrès, on peut imaginer la puissance dont les agences américaines disposent maintenant, et celle qu'elles ne manqueront pas d'acquérir dans les prochaines années. Sursum corda. Hauts les coeurs.

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward snowden, snowden, the intercept, nsa, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Der Westen, Russland, China und die Ukraine

«Rechtzeitig die bereits brennende Lunte aus dem Benzinfass nehmen»

Der Westen, Russland, China und die Ukraine

Ex: http://www.zeit-fragen.ch

von Willy Wimmer, Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages 1976–2009

Die Nachrichten wegen der Ukraine überschlagen sich und der schöne Schein von Sotschi mit den glänzend gestimmten Sportlern ist schneller zerstoben, als das allen lieb sein konnte.

Dennoch sollten wir in der Flut der Nachrichten über Ereignisse gut 700 Kilometer von Berlin entfernt die Meldung über ein fürchterliches Massaker in der chinesischen Stadt Kunming nicht übersehen oder falsch einordnen. Kunming als Hauptstadt der chinesischen Provinz Yünnan beeindruckt eigentlich durch seinen Charme, der an lebenslustige Gebiete am Mittelmeer erinnert. Am letzten Wochenende kam der Tod nach Kunming, als fast 30 Menschen ermordet und mehr als 100 Menschen schwer verletzt wurden. Weit weg?

Erinnern wir uns an den Vorabend des völkerrechtswidrigen Krieges gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, dessen Beginn sich in diesen Tagen zum 15. Male jährt. Über Monate hatte es im chinesischen Westen Anschlag über Anschlag gegeben. Tote und Verletzte waren die Folge. Prominente Schauspieler aus Hollywood eröffneten eine Kampagne wegen Tibet. Es war so dramatisch, dass eine kriegerische Auseinandersetzung wegen Tibet erwartet wurde. Nicht nur im Spiegel konnte jeder lesen, dass wohl amerikanische Dienste hinter den Ereignissen im Westen Chinas stünden.

Das, was losbrach, waren die Bombenangriffe auf Belgrad, mitten im europäischen Kerngebiet, und das Vehikel war die albanische Terrororganisation UÇK, auf die die Vereinigten Staaten und später die gesamte Nato gesetzt hatte, um ihre Ziele in der Bundesrepublik Jugoslawien durchzusetzen.

Zeichen an der Wand sind häufiger zu sehen, als uns lieb sein kann. Das bedeutet für uns, dass wegen der gleichzeitig stattfindenden Umbrüche in der Ukraine das Gesamtbild nicht aus den Augen gelassen werden darf.

Es ist etwas ganz Grosses im Gange, das uns alle zerreissen kann. Wer heute Russland aus den G 8 schmeissen will, der hat keine Hemmungen, morgen China mit dem Rauswurf aus der Welthandelsorganisation zu drohen und die Drohung auch wahrzumachen. Es ist Endspiel-Zeit, und es ist geradezu spektakulär, wie der amerikanische Aussenminister John Kerry sich als Schutzengel des Völkerrechtes aufspielt.

Dennoch ist das amerikanische Verhalten seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Belgrad und die folgenden, ebenfalls klassischen Aggressionskriege gegen den Irak u. a., keine Ausrede für andere, in amerikanische Muster der letzten Jahrzehnte zu verfallen. Aber tun sie das? Man ist heute schnell bei der Hand, den russischen Präsidenten Putin mit Adolf Hitler zu vergleichen, wie es in diesen Tagen ein ehemaliger tschechischer Aussenminister getan hat. Fürst Schwarzenberg hat gut reden, waren es doch die Russen, die gnadenlos unter Adolf Hitler ihr Blut vergiessen mussten. Peinlicher geht es nicht mehr.

Aber die Ukraine wird uns um die Ohren fliegen, auch wenn es seit Joschka Fischer einen Nato-Modus zu geben scheint, wenn Ziele angeleuchtet werden. Janukowitsch ist weg, und wer will ihm eine Träne nachweinen? Bei den Protzvillen? Als wenn das bis zum Ringen um das Assoziierungsabkommen irgend jemanden in Brüssel, Berlin, London oder Washington gestört hätte. In der Staatskasse noch knapp 300 000 Euro? Wo waren die peniblen Brüsseler Schlaumeier bei der Überprüfung der Kiewer Daten vor dem angepeilten Abkommen zwecks grösserer Nähe der Ukraine zur Europäischen Union?

Von ganz neuer Qualität dürfte jedoch sein, dass nicht nur die US-amerikanische Staatssekretärin Nuland den Überlegungen zur Manipulation der neuen Regierung in der Ukraine freien Lauf gelassen hat. Hier wurde zum ersten Mal in der neueren Geschichte eine Regierung, die nach Bekundungen aller – von der OSZE bis zum Europa-Rat – durch faire und freie Wahlen zustande gekommen war, aus dem Amt geputscht, und alle Abkommen zur Krisenbeilegung wurden beiseite gefegt.

Das geschah wohlgemerkt auch und gerade durch Kräfte, die einen gesamteuropäischen Aufschrei der Abscheu hätten hervorrufen müssen. Noch in der Nacht der Machtergreifung wurde gegen die russischsprachigen Bewohner der Ukraine mobil gemacht. Man hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihnen die Zerstörung ihrer Bürgerrechte in Aussicht zu stellen. Es war eben auch der politische Mob, der anschliessend drohte, durch die gesamte Ukraine zu fegen.

Wegen des unmittelbar drohenden Finanzkollapses der Ukraine droht sich dort ein Furor breitzumachen, der zwar heute nach dem Westen ruft, aber dem Heulen und Zähneknirschen drohen, wenn ihn die westeuropäische und amerikanische Realität erreicht.

Washington scheint zu den letzten Mitteln vor einer Kriegserklärung an die Russische Föderation greifen zu wollen, wenn man die Herren Obama und Kerry hört. Wäre es wegen der Dimension des von der Ukraine ausgehenden Urknalls für ganz Europa nicht sinnvoller gewesen, die Fäden zusammenzuhalten? Schliesslich war es Moskau, das der maroden Ukraine noch mehr Geld nachwerfen wollte, als der in diesen Dingen äusserst penible Westen.

Und Putin? Hätte er zuwarten sollen, bis die Kiewer Machtübernahme die russische Grenze erreicht hätte? Die Träger des neuen Geistes waren alle auf dem Weg. Was in Teufels Namen hat nach der Kiewer Machtübernahme die neuen Machthaber dazu veranlasst, nun jeden wichtigen Amtsträger im ganzen Land aus dem Amt zu jagen und durch eigene Günstlinge zu ersetzen? Der russische Präsident Putin hat durch die Form seiner Reaktion diesem Tun ein Halt-Signal gesetzt, für das man ihm vielleicht noch einmal sehr dankbar sein wird. Die Souveränität und territoriale Integrität auch der Ukraine stehen ausser Frage. Rechtzeitig die bereits brennende Lunte aus dem Benzinfass zu nehmen, wie es Putin gemacht hat, sollte dann als Chance begriffen werden, wenn das russische Handeln nicht als Gefährdung der eigenen westlichen Absichten gesehen wird. •

Westeuropäische Medien wie gleichgeschaltet unter US-Oberbefehl?

Offener Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU zur Sitzung vom 6. März 2014

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

nach den Standards, die in der Europäischen Union bei schwierigen Entwicklungen üblich sind, müssten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Brüssel wegen der Lage in der Ukraine festlegen, dass

1. zu den neuen Machthabern in Kiew auf der Regierungsebene keine Kontakte stattfinden, solange es ernsthafte und begründete Zweifel an der Rechtmässigkeit der neuen Organe in Kiew gibt,

2. so lange davon ausgegangen werden muss, dass in hohen und höchsten Ämtern der neuen Organe in Kiew sich Personen befinden, deren politische Haltung in ganz Europa Abscheu wegen ihres Gedankengutes hervorruft, sollte ein Boykott der EU […] über die Organe in Kiew so lange verhängt werden, bis diese Personen nicht mehr den im Amt befindlichen Organen in Kiew angehören. Für die Bundesregierung in Berlin ist es nicht akzeptabel, dass vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Verbot der NPD durchgesetzt werden soll, während man gleichzeitig in Kiew mit denen unter einer Decke steckt, die engste Kontakte zur NPD pflegen.

Es ist in hohem Masse bedauerlich, dass in Westeuropa die Medien auf die krisenhafte Entwicklung so reagieren, als wären sie gleichgeschaltet und unterstünden amerikanischem Oberbefehl. […]

In der letzten Woche drohten die Flammen des Maidan in Kiew auf die ganze Ukraine überzugreifen. Eine im Bürgerkrieg versinkende Ukraine hätte ganz Europa mit in den Untergang gerissen. Diese Gefahr ist immer noch nicht vom Tisch, weil die wirtschaftlichen Gefahren erst noch auf alle zukommen. Das besonnene und deutliche Auftreten der russischen Regierung unter Präsident Putin hat Europa und der Welt eine Chance gegeben, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu erhalten und uns vor dem Furor eines Bürgerkrieges in der Ukraine zu bewahren.

Die Russische Föderation hat in den Jahren, die mit dem ordinären Angriffskrieg der Nato gegen die Bundesrepublik Jugoslawien vor fast genau 15 Jahren und zu einem friedensbedrohenden und völkerrechtswidrigen Verhalten der USA auch in anderen Teilen der Welt führten, sich zum Völkerrecht und seinen tragenden Grundsätzen bekannt. Ohne dieses Völkerrecht und vor allem die Charta der Vereinten Nationen wird das Schicksal Europas mehr denn je ungewiss sein. […]

Willy Wimmer, Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages 1976–2009

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, géopolitique, ukraine, russie, chine, états-unis, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Entretien avec Hongbing Song, auteur de «La guerre des monnaies»

Entretien avec Hongbing Song, auteur de «La guerre des monnaies»

Ex: http://www.scriptoblog.com

Hongbing Song pense que la Chine devrait pousser l’intégration de la monnaie à travers l’Asie, prenant exemple sur l’Allemagne, qui a abandonné le deutsche Mark, mais a pris le contrôle de l’Europe et de l’euro. Bien que n’étant pas reconnue comme une source universitaire, la série La guerre des monnaies de Hongbing Song est très populaire parmi les lecteurs. Song se considère comme un « spécialiste de la finance internationale », qui envisage l’économie en termes de « guerres ». Il croit que l’économie n’est qu’une pièce du jeu politique plutôt qu’une théorie ou une science.

Hongbing Song pense que la Chine devrait pousser l’intégration de la monnaie à travers l’Asie, prenant exemple sur l’Allemagne, qui a abandonné le deutsche Mark, mais a pris le contrôle de l’Europe et de l’euro. Bien que n’étant pas reconnue comme une source universitaire, la série La guerre des monnaies de Hongbing Song est très populaire parmi les lecteurs. Song se considère comme un « spécialiste de la finance internationale », qui envisage l’économie en termes de « guerres ». Il croit que l’économie n’est qu’une pièce du jeu politique plutôt qu’une théorie ou une science.

Il explique son impopularité parmi les économistes du courant dominant en disant qu’il est compréhensible que « les économistes rejettent un nouveau système qui remet en question leur système de connaissances monopolistique ».

Dans ses livres, Song tente d’expliquer l’histoire et le développement du monde à travers la perspective des monnaies et de la finance. Il pense que « bien que l’histoire ne se répète tout simplement pas, l’humanité reflétée dans des périodes différentes est étonnamment semblable. » Song espère trouver une solution pour le développement du monde.

Lors de son entretien, Song mentionne que dans le passé, les Chinois ne se sont pas préoccupés des devises. L’argent, le commerce et les relations financières et commerciales ont été négligés pendant des milliers d’années en Chine.

The Economic observer : Que-ce qui vous a poussé à écrire la série La Guerre des monnaies?

Hongbing Song : J’habite aux États-Unis depuis 14 ans et j’ai passé plus de 20 ans en Chine. Si la Chine veut devenir une puissance mondiale comme les États-Unis, elle doit se concentrer sur plus de choses que sa simple puissance militaire. La principale concurrence entre les deux pays sera l’économie et les finances, plutôt que l’armée traditionnelle ou la guerre. Plus j’y réfléchissais, plus je réalisais que la puissance financière des États-Unis a été sous-estimée par la plupart des gens.

Hongbing Song : J’habite aux États-Unis depuis 14 ans et j’ai passé plus de 20 ans en Chine. Si la Chine veut devenir une puissance mondiale comme les États-Unis, elle doit se concentrer sur plus de choses que sa simple puissance militaire. La principale concurrence entre les deux pays sera l’économie et les finances, plutôt que l’armée traditionnelle ou la guerre. Plus j’y réfléchissais, plus je réalisais que la puissance financière des États-Unis a été sous-estimée par la plupart des gens.

Tous mes livres tentent d’expliquer l’histoire et le développement du monde dans la perspective de la monnaie et de la finance. Les chinois ne sont pas très préoccupés par l’argent, et nous avons négligé l’argent, les échanges et l’influence de la finance sur le commerce pendant des milliers d’années.

Voulez-vous dire que nous n’avons pas conscience de l’importance de l’argent ?

Depuis les années 1940, il y a eu quelques occasions pour les Chinois d’acquérir de l’expérience dans la finance. En tant que puissance économique montante, la Chine pourrait subir des pertes dans la concurrence internationale, si nous ne possédons pas de solides connaissances sur la finance. C’est pourquoi j’ai combiné les deux notions de « monnaie » et « guerre ». Lorsque j’ai d’abord proposé ce concept, les gens étaient confus et ont demandé : « Comment une guerre pourrait éclater entre les monnaies ? » Cependant, lorsque les gens sont devenus plus conscients de l’environnement économique du monde, ils ont commencé à en accepter la possibilité.

Il n’y a pas de recherche systématique sur la concurrence des monnaies et de l’argent en Chine. Seuls les théories monétaires ou l’économie sont étudiées. La Chine a négligé l’importance de la finance comme un outil, une mesure et une arme, qui pourrait être vital pour son développement, son économie et sa sécurité nationale à l’avenir. Par conséquent, mon point central dans les quatre livres est en fait l’influence que l’argent a sur le sort d’un pays et du monde.

Qu’avez-vous trouvé ?

Basé sur un récent sondage que j’ai effectué à l’université ETH de Zurich, nous avons analysé la structure des capitaux propres de 37 millions d’entreprises transnationales et constaté que 147 des plus grands instituts financiers exercent un contrôle sur ces 37 millions d’entreprises. En outre, il y a 20 ou 30 grands groupes de sociétés de portefeuilles derrière ces 147 institutions. Cela montre comment les sociétés de portefeuilles financières minoritaires au sommet de la pyramide contrôlent effectivement la plupart des groupes transnationaux de matériaux de base et de d’énergie.

L’enquête a démontré mon hypothèse dans La guerre des monnaies 2. Il y avait 60 familles qui contrôlaient plus de 60 % des industries aux États-Unis, en dépit de leur récente disparition du classement des plus grandes fortunes du monde depuis 1940. Pourquoi ont-elles disparu, vous demandez-vous ? Est-ce à cause de la guerre ? Cependant, gardez à l’esprit qu’il n’y a pas eu depuis de guerre sur le sol américain. J’ai le sentiment qu’à cette époque, les grandes et indispensables entreprises dans le monde étaient encore contrôlées par une minorité de familles. Les grandes banques et les entreprises sont en fait très centralisées. Beaucoup de grandes familles financières ont mis en place des fonds et fait don de leurs fortunes, surtout après 1930. Ce qu’ils veulent, c’est le contrôle plutôt que la propriété. Bien qu’il y ait peut-être des philanthropes, la pratique courante de mise en place des fondations de charité ne me semble pas logique.

Le monde est vraiment en désordre maintenant. Votre quatrième livre est « La période des États en guerre ». Qui selon vous en sortira « gagnant » ?

D’après la situation actuelle, les États-Unis et l’Europe sont les régions qui sont les plus susceptibles de réussir. En comparaison, la Chine n’est pas encore au même niveau. La compétition pour le leadership de l’économie mondiale se fait donc principalement entre les États-Unis et l’Europe. Bien que la Chine soit également prête, le pays n’est pas encore aussi compétent.

Votre réponse est très différente des autres. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

Pour moi, la Chine est encore très fragile, non seulement au sens économique, mais en général aussi. L’énorme édifice économique que nous avons construit a une base très fragile. Comment pouvons-nous prétendre être une puissance mondiale si l’énergie et les matériaux ne sont pas suffisants au niveau national et que le commerce dépend principalement du marché étranger. Pour une véritable montée en puissance, son économie doit être beaucoup plus grande que sa dépendance aux marchés étrangers, comme l’expansion de l’Amérique l’a démontré. Avant son entrée dans la Seconde Guerre mondiale dans les années 1930, seulement 2 % à 3 % de sa croissance économique était attribuée aux marchés étrangers. En d’autres termes, les États-Unis n’avaient pas besoin d’un marché extérieur, et au contraire, les marchés étrangers avaient besoin des États-Unis. Même aujourd’hui, alors que cet État est devenu un immense empire dans le monde, son commerce extérieur ne représente que 8 % de son PIB, alors que le chiffre pour la Chine est de 30 %. Ce n’est que lorsque le pays n’est pas dépendant des autres qu’il peut mener sa propre voie.

Dans votre ère d’États supposés en guerre, est-ce que la Chine a un rôle décisif ?

Je ne suis pas pessimiste à ce sujet. L’idée de base est qu’un grand marché intérieur est la base pour l’ascension d’un pays. Certains ont mentionné l’internationalisation du yuan, mais il est évident que le yuan ne peut pas devenir la monnaie de réserve du monde si le marché intérieur de la Chine n’est pas le plus important du monde. L’économie chinoise est dépendante des exportations, ce qui signifie que la monnaie va refluer lorsque les marchandises seront exportées. Le Japon et l’Allemagne ont tous deux essayé l’internationalisation du mark et du yen. Toutefois, leur part dans la monnaie internationale n’a jamais dépassé 7 %, aussi à cause de leurs économies orientées vers l’exportation.

Cela pourrait servir de leçon à la Chine. Un tiers du PIB de la Chine vient de son marché intérieur, qui représente seulement un neuvième de la taille du marché américain. Le meilleur résultat pour les pays tournés vers l’exportation ne peut pas être mieux que ce qui était le cas pour le deutsche Mark ou le yen.

Quel est l’objectif stratégique de promotion de l’internationalisation du yuan ? À mon avis, la réponse est de remplacer le dollar. Cependant, est-il possible de garantir un encadrement efficace de la négociation des yuans à l’étranger maintenant ? Plus les yuans s’écoulent à l’étranger, plus cela sera dangereux. Il en va de même pour l’évaluation du yuan. Si l’administration d’État du marché des changes et de la Banque populaire de Chine met en place le taux de change à 6,36, alors que l’accord est de 5 à New York, quelle norme le marché va-t-il suivre ? Comme il y a beaucoup de dérivés financiers à l’étranger, le nombre d’accords là-bas peut dépasser celui de Pékin. Dans ce cas, la Chine pourrait perdre le droit d’établissement des prix.

C’est précisément pourquoi je regarde vers le passé. En regardant en arrière, nous pouvons observer comment la livre et le dollar ont augmenté. Lorsque l’on compare le marché intérieur des États-Unis et de la Grande-Bretagne à celui de la Chine, il est impossible de prétendre que le yuan pourrait remplacer le dollar américain d’ici les 30 prochaines années. Il serait préférable de promouvoir une monnaie asiatique et bénéficier de l’internationalisation indirecte des yuans. Cependant, il y a aussi des problèmes, tels que la façon dont l’Asie devrait être intégrée.

Voulez-vous dire la liaison de toute l’Asie ?

Oui. En fait, les Chinois pensent rarement à la raison pour laquelle l’économie asiatique est toujours distraite et contenue par les États-Unis et l’Europe alors que leur économie totale est déjà l’égal des deux puissances. Ils considèrent aussi rarement pourquoi tous les pays asiatiques se tournent vers les États-Unis à la place d’autres pays asiatiques en cas de problème. Si la Chine veut devenir une puissance mondiale, il est essentiel que celle-ci s’intègre à d’autres pays d’Asie.

L’intégration de l’Asie n’est elle pas difficile pour des raisons géographiques, historiques et de relations politiques ?

La racine des problèmes des pays asiatiques ne sont pas les malentendus et les obstacles historiques. Par rapport à ces problèmes secondaires, le principal facteur est externe – le fait que les États-Unis ne veulent pas que l’Asie s’unisse. Il n’y a pas eu autant de guerres en Asie, qu’il y en a eu en Europe, pourtant les pays sont encore très aliénés. Si l’Asie est intégrée en tant que communauté d’intérêt, les États-Unis n’auront aucune chance de rester une superpuissance.

C’est pourquoi j’ai décrit la réconciliation de l’Allemagne et de la France dans le livre. L’Allemagne et la France ont été réunies par la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Les deux pays étaient en guerre, lorsque la France a pris les régions de la Ruhr et de la Sarre après la Seconde Guerre mondiale et l’Allemagne a trouvé que leur développement était limité par la France après la guerre. La guerre potentielle dans les années 1950 entre les deux pays a été plus tard éliminée par l’articulation de leurs industries sidérurgiques. L’union est supra-souveraine et ouverte, appelant aussi d’autres pays à s’y joindre. C’est l’origine de la Communauté européenne et de l’Union européenne. Si les pays asiatiques ont des conflits sur la mer à l’est et au sud, pourquoi ne pas prendre l’exemple et intégrer les sources de pétrole là-bas avec une Union supra-souveraine, qui peut lier ensemble les intérêts de la Chine, du Japon et la Corée. D’ici là, aucun de ces pays ne commenceraient une guerre et un nouveau marché asiatique uni sera également créé. Quand une monnaie asiatique pourra enfin être promue, l’influence des États-Unis et de l’Europe sur la région diminuera.

Votre réflexion est typiquement américaine. Accepteriez-vous que les Chinois ne pensent pas normalement de la même manière ?

Oui. Après avoir vécu aux États-Unis, j’ai constaté que la pensée américaine et britannique est la clé de leur succès dans la conduite du monde, car elle se concentre sur l’intérêt national rationnel. Plutôt que de se concentrer sur le « visage » du pays, ils poursuivent les entreprises les plus rationnelles et les plus utiles. Le nationalisme en Chine est trop irrationnel. Ça ne fait pas de différence si nous nous plaignons des autres tout le temps. Cependant, si nous coopérons avec le Japon et unissons les pays asiatiques pour faire une organisation d’intérêt mutuel, la Chine en bénéficiera le plus. Comme dit le proverbe, même les mendiants doivent surveiller leur dos quand ils battent les chiens, comment la Chine pourrait s’opposer à l’Europe et aux États-Unis sans le secours de l’Asie ? La Chine devrait rivaliser avec l’Europe et les États-Unis pour le rôle de premier plan dans le monde. La « diplomatie de grande puissance » que nous avons trop soulignée dans le passé devrait être remplacée par une « diplomatie de voisin ». Même si nous pouvions maintenir une bonne relation avec l’Europe et les États-Unis, comment pouvons-nous attendre d’eux de nous aider sincèrement quand tout le monde est en concurrence avec l’autre pour être le leader du monde ? C’est comme essayer de trouver un poisson dans un arbre. Nous devrions nous tourner vers nos voisins asiatiques pour de l’aide en changeant notre mentalité au sujet de comment devenir le chef de file mondial.

Je ne veux pas dire que nous devrions vivre dans l’histoire, mais je veux montrer que nous ne devrions pas répéter l’histoire non plus – nous ne devons pas être divisés et gouvernés par des puissances étrangères. La Chine devrait intégrer les puissances asiatiques dans un marché commun ainsi qu’une monnaie commune. L’Allemagne a renoncé à son marché intérieur et son deutsche Mark, mais a gagné l’ensemble du marché ainsi que le contrôle de l’Union européenne. Il s’agit de la relation dialectique du « donner » et « gagner ». Comment pouvons-nous obtenir quelque chose sans donner ?

Traduction E&R

Source : The Economic Observer

00:05 Publié dans Actualité, Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hongbing song, monnaies, guerre des monnaies, politique internationale, entretien, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Worse Than the Black Death?

Worse Than the Black Death?

The “Second Demographic Transition”

By Andrew Hamilton

Ex: http://www.counter-currents.com

This article should be read in conjunction with my brief essay “On Family” [2] (2014).

In the 1300s, the Black Death (bubonic plague), possibly history’s greatest demographic catastrophe, killed between 30 to 60 percent of the earth’s white population within a few short years.[1] Today our people are facing an even greater calamity: extinction.

While some readers are doubtless familiar with the well-known demographic transition model (DTM) [3] formulated shortly after WWII, fewer have heard of second demographic transition (SDT) theory, originally advanced in 1986. Its central focus is permanent or structural sub-replacement fertility and the related phenomena—which it views as contributing to radical population decline—of family breakdown and associated ideologies and attitudes downplaying the importance of children, family, and marriage.

Because adherents of SDT view the current period—correctly, in my opinion—as a new demographic phenomenon, they refer to the older theory as the “first demographic transition” rather than the “demographic transition model.” Although there were temporary cases of below replacement fertility during the first transition, these invariably corresponded to exceptional circumstances, such as deep economic crises or war.

According to the co-founder of SDT theory, Dirk van de Kaa, emeritus Professor of Demography at the University of Amsterdam:

If now asked to define the essential difference between the first and second demographic transitions, I would simply say that while the first, the traditional demographic transition, was a long term consequence of the decline in mortality, the second transition should be interpreted as a consequence of fertility declining way below the levels long thought plausible. . . . [Over time,] the number of women of reproductive age will be comparatively small and the number of children born to them will, most likely, remain below replacement level. Three decades of fertility decline have already affected the age structure of most industrialized countries [N.B.—as of 2002: so, 1970–2002; in 2014 we have passed the four decade mark]. . . .

The two transitions appeared to be founded on different family models. . . . In fact, while during the first transition the family became a stronger institution, the weakening of that institution was considered to be characteristic of the second transition. (pp. 2–3, 6)

Clearly, the earlier model worked for us; the second has proved disastrous.

Here, and throughout the remainder of this essay, short-form references to “Van de Kaa” followed by specific page numbers are to Dirk J. van de Kaa, “The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries [4].” Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan (January 29, 2002), 34 pp.

[5]A key feature of the SDT is the belief that population collapse has not been due solely to socioeconomic factors (i.e., purely materialist causes), but is equally the consequence of anti-natalist, anti-family, and feminist ideology (although proponents do not call them that, of course). Since 1960 the West has experienced later marriage, lower marriage rates, increased marital instability (more divorce, cohabitation, and single parenthood), massive decline in fertility, and miscegenation both inside and outside of marriage.

[5]A key feature of the SDT is the belief that population collapse has not been due solely to socioeconomic factors (i.e., purely materialist causes), but is equally the consequence of anti-natalist, anti-family, and feminist ideology (although proponents do not call them that, of course). Since 1960 the West has experienced later marriage, lower marriage rates, increased marital instability (more divorce, cohabitation, and single parenthood), massive decline in fertility, and miscegenation both inside and outside of marriage.

Of course, SDT proponents—well-heeled academics and globalist functionaries—are delighted that anti-family ideology and replacement migration have pushed the white race to the brink of extinction.

Nevertheless, the theory was developed in direct response to the sudden onset of sub-replacement fertility, which began among whites in the First World around 1965. White population collapse was not anticipated by the original demographic transition model, which predicted population stability (replacement fertility) and the persistence of Western marital and family patterns.

It is important to understand that second demographic transition analysis is not marginal.

The European Association for Population Studies, a group of academic demographers that has NGO Consultative Status with the Council of Europe, asserts that SDT [6] “has profoundly influenced research on family and fertility behavior. It can be argued that presently, it constitutes ‘the’ mainstream concept among population scholars dealing with demographic change in European societies.”

University of Oxford demographer David Coleman calls SDT “the most frequently used and cited model of demographic change in the Western world at the present time.”[2]

In 2004, Ron Lesthaeghe—emeritus Professor of Demography at the Free University of Brussels, the other Dutch-speaking (but in his case Belgian) co-founder of the theory—was ranked tenth [7] among the most influential demographers in the world from 1950–2000 by 637 of his professional colleagues.

Revolutionary Change

The speed with which white fertility plunged below replacement, and the precision with which its onset can be marked, is well-captured in a statement by Dirk van de Kaa:

The spectacular decline of period total fertility rates in Europe immediately after 1965 struck the region as unexpectedly as a bolt of lightning coming from a blue, clear sky. No one had predicted that sudden shift. In fact, the population projections of the time customarily assumed a continuation of the, in hindsight, unusually high [white] fertility levels of the early 1960s. That within a few years fertility would drop below replacement level had not been imagined. (p. 6)

In a footnote he added: “The Netherlands offers a good illustration in that regard. The projections with 1965 as the base year concluded that the total size of the population would increase rapidly. A growth from 12.38 to nearly 21 million by the year 2000 appeared likely. The observed figure on 1 January 2000 was 15.9 million.” (p. 6)

What he does not say is that the latter figure includes large numbers of imported non-whites, their offspring, and, by 2000, grandchildren, etc., not to mention part-white hybrids. 15.9 million was not the number of white Netherlanders. One must keep this distinction in mind whenever raw numbers are cited. Aggregate numbers must be associated with their corresponding dates to form a rough estimate of the size of white (or non-white, including racially mixed) population(s).

Across the white world, “the decade and a half between 1965 and 1980 were the most crucial. By 1990 only a few of the more traditional countries had not seen their fertility drop below replacement. . . A reversal of the steady downward trend has not been observed anywhere.” (p. 12)

Van de Kaa and Lesthaeghe introduced the idea of the second demographic transition in 1986 in “Twee Demografische Transities?” (“Two Demographic Transitions?”) in D. J. van de Kaa and R. Lesthaeghe, eds., Bevolking: Groei en Krimp (Population: Growth and Decline)(Deventer: Van Loghum Slaterus, 1986), pp. 9–24.

Recalling their conversations while formulating the SDT hypothesis, Van de Kaa said, “To our growing amazement and excitement we noted that in both countries [Belgium and Holland] almost every variable in the field of fertility and family formation had undergone very significant changes since the mid-1960s. It seemed as if a new transition had been taking place under our very eyes!” (p. 4)

Again emphasizing the revolutionary nature of the change, Van de Kaa comments upon “the spectacular shift in period fertility that has occurred in the industrialized societies in the thirty years from 1970 to 2000,” adding, “Its amazing simultaneity, first in the countries of Northern and Western Europe, slightly later in Southern Europe, and after the fall of the Berlin Wall in 1989 also in the former socialist countries, cannot possibly be accidental.” (pp. 10–11; emphasis added)

The Role of Ideology in Population Decline

A major factor contributing to fertility decline is attitudinal or ideological. Revolutionary ideological change was a major factor in the decline of marriage and family, the rise of divorce, the spread of birth control (including oral contraception and legalized abortion), widespread cohabitation in lieu of marriage, extramarital childbirth, and extensive miscegenation.

During the first demographic transition, social solidarity was central, as was the idea of the family. All religious and political institutions, from churches to Socialist, Liberal, and even Communist parties, remained committed to the organic Western family. (Lesthaeghe, pp. 3-4)

Here, and throughout the remainder of this essay, short-form references to “Lesthaeghe” followed by specific page numbers are to Ron Lesthaeghe, “Second Demographic Transition [8],” Basil Blackwell. This is a brief, 7-page encyclopedia-style introduction to the topic in Word format.

In the words of Van de Kaa, the new dispensation has been generated in part by radical changes in value systems, worldview (Weltanschauung), and the spirit of the age (Zeitgeist) that have radically transformed basic norms governing politics, work, religion, family, and sexual behavior.

It is a state of mind, whereby people question the validity of the metanarratives, the grand stories, underpinning the modern [i.e., white, pro-family] period. The belief in progress, in the value of working diligently, in the need to honour the elderly, in the nation state and its sovereignty, and so on and so forth, weakens or evaporates even. (p. 26)

Three cultural-ideological factors propelling population decline in the 1960s were the “contraceptive revolution,” the “sexual revolution with declining ages at first sexual intercourse,” and “the gender revolution questioning the sole breadwinner household model and the gender division of labor,” all leading to “an overhaul of the normative structure.” (Lesthaeghe, p. 3)

In truth, the second transition had a pronounced top-down, “revolution from above” ideological-cultural element, and was not simply a passive, out-of-the-blue, inexplicable upheaval, as SDT theory slyly implies.

The overall outcome of this with respect to fertility is postponement: mean ages at first parenthood rise, opportunities for childbearing are lost due to higher divorce, the share of childless women increases, and higher parity births (4+) become rare. The net result is structural and long term below replacement fertility. (Lesthaeghe, p. 3. Emphases added.)

The changes associated with reproductive collapse were accompanied by widespread “disengagement from civic, professional or community-oriented associations” (Lesthaeghe, p. 4). This is clearly what Robert Putnam [9], the author of Bowling Alone (2000), describes as a decline in social capital.

Marriage & Divorce

The 1950s and early 1960s are described as “the golden age of marriage” by both Van de Kaa (p. 15) and David Coleman in his Oxford lecture. Virtually everyone entered into marriage when society was still white and demographically replacing itself.

Contrariwise, a strong increase in divorce is characteristic of the second transition.

A crucial element from a demographic point of view is that man-woman relations are increasingly seen as a means of reciprocal emotional enrichment to which the birth of children may, or may not, be considered to be contributing. The relationships are expected to be based on love and mutual attraction, are entered into freely and come to an end once they are lastingly disrupted, whether they have the form of a stable union [unmarried cohabitation] or a marriage. (Van de Kaa, p. 7)

Though many men and women say they want two or more children when surveyed, that reality will be precluded for many by the harsh, disruptive consequences of separation or divorce, which are often emotionally draining and expensive.

A chart in Van de Kaa (Figure 5, p. 17, not reproduced here) shows the US as having the highest divorce rate of any country listed in 1999 (around 58%), though I recall reading elsewhere that Scandinavia’s divorce rates were as high as 70%. In Van de Kaa’s chart the Nordic countries ranged between 40–53% in 1999. Divorce rates in all nations leapt since 1980, the rates for which are also shown. Italy’s divorce rate was lowest at 10% in 1999.

Children in Marriage

Until recently, reproduction took place almost entirely within the family. “Historically, levels of illegitimate fertility [‘fertility outside of marriage’] in the West have been insignificant as (at least until the last few decades) the vast majority of reproduction has occurred within the context of marriage.” (Massimo Livi-Bacci, A Concise History of World Population, 4th ed., 2007, p. 240, n. 14. Emphasis added. Livi-Bacci is Professor of Demography at the University of Florence.)

Reproduction within marriage is no longer universal. Large numbers of children are now born out of wedlock.

Cohabitation

Since the 1970s, unmarried cohabitation has replaced marriage as the most frequent type of first union among whites. Cohabitation is also increasingly viewed as a socially acceptable alternative to marriage, and preferred by the widowed and the divorced as well.

According to Great Britain’s Office of National Statistics [10], as of 2012, cohabitation was the fastest growing “family type” in the UK.

[11]

[11]

Australia: Percentage of marriages preceded by cohabitation, 1975–2008 (Source: Australian Government: Australian Institute of Family Studies, 2014)

As seen in the accompanying chart, the figure for premarital cohabitation in Australia rises steadily from 16% in 1975 to 77.7% in 2008. The 1975 starting point (16%) is misleading in the context of our discussion, because in the preceding years cohabitation had already jumped sharply from low historical norms.

In such a regime, people behave as if their current romantic relationship will last forever, and genuinely hope it will, yet continue searching for another love perceived to be closer to the ideal. But new relationships turn out to be limited in duration as well. For example, a divorcee, age 34 (an anonymous woman described by her Israeli psychologist [12], a former president of the University of Haifa), who was still young enough to have two or three children, had engaged in four “long-term” consecutive romantic relationships, two of them in the form of marriage. Like many people, she continued to search for greater novelty and romantic excitement outside each relationship while she was in it, even if this was done more or less instinctively and unconsciously.

Thus, a strong increase in the dissolution of non-marital cohabiting unions is also characteristic of the second transition.

Births to Unmarried Women

The proportion of extra-marital births has risen sharply during the second transition.

Surveys show a sharp decline in the age at first sexual intercourse for both men and women. Men born in 1972–73 first experienced sex while younger than 18, and invariably at a lower age than men born in the period 1932–1941. Women born 1932–1941 were over 20, on average, when they had their first sexual encounter, while girls born in the early 1970s did so at an average age no higher than 16–17. (Van de Kaa, p. 18)

The proportion of out of wedlock births has surged. Again using Australia as an example, throughout most of the 20th century (the chart, note, goes back as far as 1901), only 4–6% of all babies were born outside of marriage. Abortion was illegal, and therefore unavailable as a means of birth control for pregnant women. As late as 1960 only 4.8% of babies were born out of wedlock. That proportion nearly doubled to 8.3% in 1970, and increased again to 12.4% by 1980. In 2000, 29.3% of all babies were born out of wedlock, and in 2008 34.4% (more than one-third).

[13]

[13]

Australia: Percentage of births outside marriage, 1901–2007 (Source: Australian Government: Australian Institute of Family Studies, October 2010)

Of course, many children born within marriage will experience divorce and subsequent single-parent households, the remarriage or cohabitation of their biological parent(s) with other people, and the need to “blend” with any children or other on-scene relatives of their parents’ later partner(s). It is presumably all very confusing and emotionally unsettling.

Table 3 in Van de Kaa, p. 14 (not shown here), calculates the percentage of extra-marital births to all births in 29 advanced countries for the years 1965, 1980, and 1999 respectively. The lowest was 1.1% in Greece (1970), 4% by 1999. The highest was 13.8% in Sweden (1965), 55.3% (i.e., well over half of all births) by 1999. (Remember, 1999 is already 15 years ago, and everything is moving at tremendous speed.) Estonia was similar to Sweden, with 14.8% of all births extramarital in 1965, and 54% by 1999. Other countries fell between the two extremes, though Greece was an outlier on the low end.

According to one source, from 1960 to 2006 the percent of all births to unmarried women in the United States increased 626%. Although the total percentage of unmarried births to blacks was twice that to white women, actual percentage increases were largest among non-black populations: All races: 626% increase (1960–2006), blacks: 99% increase (1969–2006), whites: 1,291% increase (1960–2006). (“The Contraceptive Revolution and the Second Demographic Transition: An Economic Model of Sex, Fertility, and Marriage [14],” 2012, p. 3)

Replacement Migration

In the second transition, sub-replacement fertility is viewed as a permanent (structural, long-term) feature of white populations. It is linked to a multitude of living arrangements other than marriage, and a disconnect that occurs between marriage and procreation. Collapsing populations are offset by massive Third World immigration—the course chosen by anti-white elites. Note that immigration restrictions were struck down, and the importation of non-whites begun, before white populations started to collapse.

Yet Lesthaeghe invokes sub-replacement fertility as a justification for “replacement migration” (his term; Van de Kaa refers to mass immigration as “compensatory”). Replacement migration [15] is the program to replace existing white populations worldwide with Third World non-white populations through mass immigration. It has been going on for decades now, and the endgame is finally in sight for its proponents. Replacement migration, of course, is genocide, a crime against humanity.

A stable population corresponding to replacement fertility (just over two children on average) would mean “no ‘demographic’ need for sustained immigration.” But massive white population decline requires huge migration streams to “stabilize population sizes,” thereby leading to “the further growth of ‘multicultural societies’” and “integration of immigrants and other cultures” (Lesthaeghe, p. 1).

Author Edmund Connelly [16] has drawn my attention to the fact that Japan suffers many of the same fertility and population problems as the West, but has spared itself the insanity of mass immigration. There is no “demographic need” for replacement migration. It is a ruling class want, that is all.

Aging

SDT theory heavily emphasizes First World aging in what are now mixed race nations. The great majority of the elderly, of course, are white. By the late 1990s, life expectancy at birth had risen to 75 years for men and over 80 for women. (Van de Kaa, p. 19) But theorists seem eager to anticipate a future problem of the “oldest old”—people over 85. They dubiously project that medical advances and their ready availability to the elderly will extend lifespans indefinitely. (Adopting such a position, of course, also “justifies” increasing immigration even further.)

Real-world experience provides a far less abstract and sanguine view. It is hard even now to cajole or compel the system to respond to the needs of the elderly. Much sooner than you’d think, institutions become noticeably resistant to treating the aged as they would anybody else, often precipitating a cascade of further problems that result in a foreshortening rather than extension of life.

Furthermore, it is difficult not to believe that a Jewish and non-white—indeed, a virulently anti-white—social system will more and more withdraw medical care from and annul social insurance promises made to whites during their working years in prosperous times, particularly when the elderly are in no position to fight back.

Therefore, the lifespans of whites are likely to shorten rather than stay the same, much less lengthen, as time goes by. An expeditious but quiet removal of the aged through attrition from the population is just too easy a method to alleviate intractable fiscal burdens, and is consistent with prevailing ideological norms as well, as periodic outbursts of virulent racial hatred from the mass media of news and entertainment, and Jewish spokesmen such as Susan Sontag, Tim Wise, and Noel Ignatiev, make all too clear.

Adherents of the belief set characteristic of Communism, Zionism, and US-UN-EU-style “democracy” are not renowned for their humanitarianism.

Miscellaneous Elements

A number of other components of SDT can be dealt with very briefly.

The theory, like demography generally, treats human races as interchangeable. It examines only raw population statistics within officially demarcated political boundaries, usually nations. Of course, the truth is that races are not fungible. For example, white fertility is much lower than the fertility of colored populations imported into our homelands to replace us.

SDT, like the original demographic transition model, is universalist. Proponents view it as applicable to all races, populations, and nations on earth, when it might simply constitute a good description of what happened to white Europeans.

The authors provide a Maslovian theoretical underpinning to explain the anti-family ideologies that promote non-reproductive behavior. This is based upon an odd reading of Jewish psychologist Abraham Maslow’s well-known hierarchy of needs theory. Proponents of SDT view social atomization and the destruction of the family as fulfilling “higher-order” self-actualization needs of individuals at the pinnacle of Maslow’s pyramid.

Readers who desire more background on this aspect of the theory, which is important to its proponents but irrelevant to me, can listen to the portion of David Coleman’s lecture discussing it; he provides a very clear summary. They can also glance over the “Societal Background” section of Ron Lesthaeghe’s accompanying overview chart contrasting the FDT with the SDT.

Finally, the SDT correctly considers modern contraception and abortion as central to causing sub-replacement fertility. This topic, however, is too broad to deal with here, so I will try to address it in a future essay.

Conclusion

Whites today are confronted with a rapidly diminishing population many of whose members have never experienced intact families while young, much less lived in a white society. There is no precedent for such a development encompassing an entire global population.

In an interview with an anti-white academic who spent years studying “haters” (racially aware whites), the SPLC, a powerful Jewish hate group with strong ties to the media, academia, and secret police, expressed puzzlement over why a handful of whites, unlike the overwhelming majority of their fellows, oppose Jewish dominance, totalitarianism, white dispossession, and the cultural and biological genocide of their race and civilization. What, they asked, motivates such perverse beliefs?