Ante Pavelić dans la clandestinité, 1945-1959

par Christophe Dolbeau

En mai 1945, l’État Indépendant Croate (NDH), que les Oustachis ont fondé le 10 avril 1941, disparaît sous les assauts conjugués des Partisans communistes de Tito et de l’Armée Rouge. Le 6 mai, le gouvernement nationaliste quitte Zagreb et prend le chemin de l’Autriche, accompagné par l’ensemble de l’armée croate et par des dizaines de milliers de civils. Ce tragique exode s’achèvera à Bleiburg où débute, à compter du 15 mai et sous les yeux des Anglo-Saxons, un gigantesque massacre (1).

Ante Pavelić, le chef de l’État croate, a lui aussi pris la route de l’exil car il est fermement décidé à poursuivre le combat. Désigné par la propagande adverse comme l’un des pires criminels de la Seconde Guerre mondiale et couramment dépeint (depuis 1934) comme l’un des plus féroces terroristes du XXe siècle, le Poglavnik est désormais un homme traqué dont la tête est mise à prix et dont le sort ne fait guère de doute s’il tombe aux mains des gens de Tito. L’homme n’est toutefois pas un néophyte en matière de clandestinité ; chef d’une organisation révolutionnaire qui a fait ses preuves et déjà contraint à l’exil entre 1929 et 1941, il connaît parfaitement les ficelles et les règles du jeu, ce qui va lui permettre, contre toute attente, de sortir indemne de la nasse.

Les tribulations de ce fugitif un peu particulier n’ont, bien sûr, pas manqué d’exciter l’imagination des journalistes et les affabulations les plus rocambolesques n’ont cessé de circuler, à son sujet, dans les media du monde entier. À plus d’un demi siècle de son décès – dans une clinique madrilène – le temps semble enfin venu de faire litière de toutes ces sornettes pour retracer ce que fut réellement cette extraordinaire « cavale ».

Par monts et par vaux

C’est accompagné de son fils Velimir (2) et de quelques proches collaborateurs [dont Ico Kirin (3) et Erih Lisak (4)] et escorté par un détachement de la Garde que Ante Pavelić quitte Zagreb, le 6 mai, pour gagner d’abord Novi Dvori puis Rogaška Slatina où il arrive le 7 en début de soirée. Le lendemain, 8 mai, le Poglavnik est avisé par les Allemands de leur capitulation immédiate ; le général Löhr, qui refuse de s’entretenir directement avec lui, abandonne sèchement ses alliés croates à leur sort. Après avoir une dernière fois conféré avec ses généraux, Ante Pavelić prend alors la route de l’Autriche. À Spielfeld (ou Leibnitz – les témoignages divergent), le chef de l’État et ses compagnons troquent leurs uniformes pour des vêtements civils et le petit convoi procède en direction de Klagenfurt puis de Judenburg. Bombardés par des avions soviétiques à Zeltweg, les fuyards atteignent Judenburg le 10 mai à l’aube ; ils poursuivent jusqu’à Trieben où on les avertit de l’imminente arrivée des Russes. Compte tenu des risques qu’il y aurait à rester en convoi sur la route, la petite troupe abandonne alors les voitures et se scinde en deux groupes. Les militaires s’en vont d’un côté avec le général Begić (5), tandis que le Poglavnik et quelques fidèles (6) s’enfoncent à pied dans la forêt avoisinante.

Commence dès lors une laborieuse pérégrination qui va conduire Ante Pavelić à Donnersbach (13 mai), Bad Aussee (14 mai), Hallstatt (15 mai), Russbach (16 mai) et Langreith (18 mai). Le petit groupe ne dispose que d’un minimum de ravitaillement (un peu de sucre et quelques œufs) et il passe les nuits à la belle étoile ou dans des granges et bergeries ; quelques haltes chez des paysans locaux permettent cependant d’améliorer un peu l’ordinaire. Entrés en zone américaine, le Poglavnik et ses compagnons passent sans encombre au moins deux points de contrôle avant d’atteindre Langreith. Si Ante Pavelić s’est fixé cette localité comme objectif, c’est que c’est là que se sont réfugiées son épouse Marija et ses deux filles, Višnja et Mirjana, qu’il retrouve donc le 18 mai.

[D’abord évacuée le 12 décembre 1944 vers le Semmering, la famille Pavelić a ensuite gagné Langreith où elle réside dans un pavillon de chasse, sur les terres du Comte Nostiz. Cet abri héberge également l’épouse et le neveu du ministre Balen (7), Dora Werner (8), Merica Pavelić (9), les deux domestiques italiennes de la famille Pavelić, Giuseppina et Angelina, le chauffeur Štef Babić, le capitaine de marine Crisomali et l’ancien magistrat Vladimir Vranjković]

À Langreith, le Poglavnik vit discrètement mais il ne se cache pas vraiment. Le 20 mai, il reçoit d’ailleurs la visite du général Moškov (10) et du major Šarić, et le 1er juin, il signale même sa présence aux autorités américaines. Ce n’est que le 6 juin que les choses prennent une tournure plus inquiétante car la radio annonce l’extradition du gouvernement croate (11). Dès le 7 juin au matin, Ante Pavelić quitte donc le pavillon de Langreith en compagnie d’un ami autrichien et de la domestique Angelina. Improvisé à la hâte, ce départ est plutôt risqué : les voyageurs sont d’ailleurs arrêtés et contrôlés par la police militaire US qui leur confisque leur véhicule. Laissés libres, ils poursuivent néanmoins jusqu’à Tiefbrunnau où Ante Pavelić va demeurer jusqu’en septembre. Cette fois, le secret est de rigueur et seules la famille et Dolorès Bracanović (12) connaissent l’adresse du Poglavnik. Ce dernier a visiblement été bien inspiré de s’éloigner puisque deux jours après son départ, des militaires américains (dont un Serbe) viennent le chercher à Langreith…

Un paisible paysan autrichien

Hébergé par un agriculteur et entouré de nombreux réfugiés volksdeutsche en provenance de Roumanie, Ante Pavelić passe tout à fait inaperçu. Cependant, au bout de quelques mois, l’État autrichien commence à se réorganiser et les campagnes voient apparaître des gendarmes. Un jour, l’un d’eux passe à la ferme, pose des questions à son sujet et émet même le vœu de le voir se présenter à la caserne de Faistenau. Pour le fugitif, il est grand temps de changer d’air. Muni d’un sac à dos et après avoir averti son logeur qu’il se rend à la convocation, le Poglavnik prend bien le chemin de Faistenau mais il bifurque rapidement et s’enfonce dans les bois. Il gagne d’abord Sankt Gilgen, passe tranquillement devant le siège du CIC (13) et chemine ensuite jusqu’à Aich où il sait trouver une famille amie. Il s’agit des Zilev, des patriotes macédoniens chez qui il va séjourner quelques semaines, le temps de se procurer de nouveaux papiers et un nouveau point de chute. Ce sera cette fois Obertrum, près du lac de Mattsee, où le Poglavnik va résider jusqu’en avril 1946. Logé à nouveau dans une ferme, à un kilomètre du centre du village, Ante Pavelić sympathise vite avec son hôte, Sepp, pour lequel il effectue quelques petits travaux d’atelier (menuiserie, forge). Contrairement à ce que prétendront ultérieurement certains chroniqueurs malveillants, il ne se terre pas au fond d’un monastère et ne porte pas la bure mais participe activement à la vie du village : à la demande de son logeur, il prend même part à une réunion électorale du Volkspartei et pose quelques questions, en présence des gendarmes locaux et de plusieurs observateurs américains…

Malgré ces déménagements successifs, Ante Pavelić garde toujours le contact avec sa famille qui réside désormais à Sankt Gilgen, à la « Villa Helena ». À cette époque, certains pensent que le Poglavnik a été arrêté par les Soviétiques, tandis que d’autres, notamment les Yougoslaves, sont certains qu’il se cache en zone d’occupation britannique. Si les Américains ne semblent pas mettre un zèle excessif à le rechercher et à l’appréhender (si tant est que la plupart d’entre eux sachent même de qui il s’agit), les Britanniques se montrent un peu plus actifs car ils sont littéralement harcelés par Belgrade. De leur côté, les Yougoslaves – dont France Hočevar et l’espionne Heda Stern – déploient de grands efforts pour tenter, en vain, de localiser leur ennemi N°1.

La dernière étape autrichienne du Poglavnik se situe à Wölfnitz, en zone britannique, où il arrive en avril 1946 et où il loge, en compagnie du colonel Jakov Džal (14), chez un paysan nommé Kanik (15). Durant les six mois que va durer son séjour dans ce village de Carinthie, Ante Pavelić prépare son passage en Italie. Son fils Velimir se rend clandestinement à Rome (16) d’où il ramène des faux papiers italiens et paragayens, puis il effectue un second voyage afin d’escorter sa mère jusqu’à Florence. À l’automne, l’exfiltration de l’ancien chef d’État semble enfin possible et Ante Pavelić prend le chemin de l’Italie, accompagné de Jakov Džal, Dinko Šakić (17), Ljubo Miloš (18) et Božo Kavran (19). Il se rend d’abord, par le train, de Klagenfurt à Lienz, traverse ensuite à pied la zone interdite (« Sperrzone ») et entre en Italie aux environs de Versciaco. De là, il rejoint Pieve di Cadore, Belluno, Trévise, Mestre et Bologne d’où il repart aussitôt pour Florence, flanqué du seul Božo Kavran.

La dernière étape autrichienne du Poglavnik se situe à Wölfnitz, en zone britannique, où il arrive en avril 1946 et où il loge, en compagnie du colonel Jakov Džal (14), chez un paysan nommé Kanik (15). Durant les six mois que va durer son séjour dans ce village de Carinthie, Ante Pavelić prépare son passage en Italie. Son fils Velimir se rend clandestinement à Rome (16) d’où il ramène des faux papiers italiens et paragayens, puis il effectue un second voyage afin d’escorter sa mère jusqu’à Florence. À l’automne, l’exfiltration de l’ancien chef d’État semble enfin possible et Ante Pavelić prend le chemin de l’Italie, accompagné de Jakov Džal, Dinko Šakić (17), Ljubo Miloš (18) et Božo Kavran (19). Il se rend d’abord, par le train, de Klagenfurt à Lienz, traverse ensuite à pied la zone interdite (« Sperrzone ») et entre en Italie aux environs de Versciaco. De là, il rejoint Pieve di Cadore, Belluno, Trévise, Mestre et Bologne d’où il repart aussitôt pour Florence, flanqué du seul Božo Kavran.

Péripéties italiennes

Arrivé (en train) à Florence, Ante Pavelić y retrouve Olga Zannoni qui n’est ni un agent de l’OSS ni un émissaire du Vatican mais son ancienne logeuse d’avant-guerre. Dans un premier temps, cette dame conduit le Poglavnik et Božo Kavran chez Adolfo Morozzi, dans une maison de la Viale dei Mille, où les deux voyageurs peuvent prendre quelque repos. Plus tard, Ante Pavelić trouvera asile chez un certain Renato Picchi où il va passer un mois.

Mis en relation avec un avocat florentin, Me Bruno Piero Puccioni (20), qui apporte son aide aux réfugiés et aux proscrits politiques, Ante Pavelić ne reste pas longtemps en Toscane et il ne tarde pas à partir pour Rome où il s’installe d’abord dans le quartier de Monte Mario, chez un fonctionnaire de police à la retraite. Pas plus qu’en Autriche, le Poglavnik ne bénéficie de l’assistance d’agents secrets alliés ni d’une quelconque « filière catholique » (21) et ses seuls anges gardiens sont les amis de l’avocat Puccioni. Au bout de quelque temps, ce dernier propose à Pavelić une nouvelle résidence, dans un bâtiment du Trastevere jouissant de l’extraterritorialité. Outre l’ancien chef d’État, l’édifice abrite aussi trois autres fugitifs de marque, les anciens ministres italiens Cianetti (22) et Moroni (23) et l’ex-secrétaire du Parti Fasciste Turati (24), avec lesquels le Poglavnik prend l’habitude de s’entretenir tous les soirs. Dans cet immeuble (où le loyer est de 1000 lire par jour), les fugitifs sont en sécurité mais leur (relative) tranquillité est, hélas, de courte durée car au nom de la chasse aux prétendus « criminels de guerre », les bailleurs se voient bientôt interdire de louer leurs locaux. Ante Pavelić doit donc, une fois de plus, changer de cachette et c’est chez un artisan maçon du voisinage qu’il prend dès lors pension. Bien que situé dans le même secteur de la ville, ce logement ne jouit d’aucun privilège d’extraterritorialité.

Comme toujours, Ante Pavelić reste en contact avec les siens qui sont également arrivés à Rome où ils se sont établis dans le quartier de Nomentano, au N° 22 de la Via Sabratha. La liaison est assurée, très prudemment, par sa fille aînée Višnja et par le jeune lieutenant Ivica Krilić (25).

[Durant son séjour à Rome, la famille Pavelić réside chez Mme Mazzieri, dans la Via Sabratha, puis chez l’ingénieur Riccardo Girardelli, au N° 12 de la Via Gradisca. C’est par ses propres moyens et avec l’aide de ses seuls amis personnels que la famille a trouvé ces deux logements : aucun service secret n’est intervenu dans ces démarches et aucune officine vaticane n’y a été associée]

Toujours grâce au même groupe d’amis, le Poglavnik quitte ensuite Rome pour la petite cité de Castel Gandolfo où il loge cette fois dans la maison de la Comtesse Giustina Campello qui accueille aussi l’ancien ministre roumain Grigore Manoïlescu (26). Sur les conseils d’un célèbre journaliste italien, Ante Pavelić met alors à profit ses loisirs forcés pour commencer à rédiger ses mémoires (Doživljaji), en italien et en croate, lorsqu’il est soudain victime d’une crise d’appendicite aiguë. Toute hospitalisation étant exclue mais une opération s’avérant néanmoins indispensable, celle-ci aura lieu sur une simple table, au domicile de la Comtesse Campello. Discrètement amené sur place, c’est le professeur Egidio Tosatti (27) qui opère le malade, assisté par une infirmière et par Mirjana, la fille cadette du Poglavnik. L’intervention se déroule bien mais une pneumonie vient compliquer la situation, obligeant le praticien à demeurer au chevet de son patient jusqu’à ce que tout danger soit écarté. Au final, tout rentre dans l’ordre et le Poglavnik se rétablit rapidement.

Préparatifs de départ

Les règles de sécurité imposant de changer fréquemment de résidence, Ante Pavelić abandonne bientôt Castel Gandolfo pour les environs de Naples où le conduit, en voiture, le fils d’un médecin de ses amis (A. Alilei). Désormais, le Poglavnik bénéficie de l’hospitalité des pères jésuites (28), dans un couvent de Posillipo. Comme pour ses résidences précédentes, l’adresse n’est connue que de ses proches et ceux-ci ne s’y rendent qu’à tour de rôle et en prenant un maximum de précautions (la famille pourra toutefois se réunir pour fêter la Noël 1947). À compter de cette époque, Ante Pavelić et les siens se préparent à quitter l’Europe pour l’Argentine, l’un des très rares pays susceptibles de leur accorder l’asile.

Compte tenu des menaces qui pèsent sur le Poglavnik et de la surveillance qui s’exerce sur les candidats au départ (29), l’affaire est aussi complexe que risquée. Les premières difficultés à surmonter sont de se procurer un titre de voyage du Comité International de la Croix-Rouge, ainsi qu’un visa d’entrée en Argentine. À cet effet, la famille Pavelić prend donc contact, par le biais du lieutenant Krilić, avec le père Krunoslav Draganović (30), un ecclésiastique qui s’occupe depuis 1943 des expatriés croates en Italie. Secrétaire de l’Institut Saint-Jérôme, qui est un peu le séminaire croate de Rome, ce prêtre est en relation, de par son rôle au sein de l’organisation Caritas, avec la Croix-Rouge et avec de nombreuses légations étrangères dont la « Delegación Argentina de Inmigración – en Europa » qui délivre les documents d’émigration. Un autre personnage, Čiro Križanec, est également sollicité car il s’occupe lui aussi de résoudre les problèmes administratifs des expatriés. Ces deux hommes sont les seules personnes liées à l’Institut Saint-Jérôme avec lesquelles la famille Pavelić est en contact, et contrairement à ce qu’on a dit ici ou là, jamais le Poglavnik ne franchira le porche de cet institut.

Bien conscient de la détestation que lui vouent certains membres du clergé croate (31) et averti des accointances du père Draganović avec toutes sortes de services secrets (32), le Poglavnik veille sagement à ne jamais révéler son lieu de résidence à l’ecclésiastique. Les pères jésuites qui l’hébergent en font d’ailleurs une exigence. L’ancien chef d’État et le prêtre se rencontrent néanmoins à deux reprises, mais dans un collège de Naples où comme par hasard, la police italienne ne tarde pas à frapper à la porte…

Quoi qu’il en soit, le prêtre finit (moyennant finances) par faire parvenir à Ante Pavelić un passeport de la Croix-Rouge au nom de Pal Aranyoš, passeport qu’il tentera vainement de récupérer plus tard, au prétexte qu’il serait inutilisable. Il fait également part au Poglavnik de deux plans de départ un peu extravagants, l’un par avion et l’autre à l’aide d’un navire privé. Peu de temps après, un autre passeport sera établi pour l’épouse de l’ancien chef d’État.

Vers le Rio de la Plata

Le départ vers l’Amérique du Sud de la famille Pavelić s’effectue en trois phases. Dans un premier temps, ce sont le fils et la fille cadette du Poglavnik qui prennent le chemin de Buenos Aires. Embarqués le 13 avril 1948 à bord du Ugolino Vivaldi, ils arrivent sans encombres le 3 mai. Puis c’est au tour d’Ante Pavelić de prendre le large. Délaissant prudemment les projets du père Draganović, le Poglavnik fait lui-même l’acquisition d’un billet et c’est muni du fameux passeport prétendument caduc qu’il embarque, sans aucun problème, le 13 octobre 1948, à bord du Sestriere. De ce départ, Ante Pavelić n’a avisé personne, pas même les siens qui n’en seront informés que deux jours plus tard par un émissaire de confiance. Contrairement à la légende, le Poglavnik n’est pas parti de Gênes mais de Naples, son épouse ne l’accompagnait pas et il n’a pas rejoint le navire en pleine mer : c’est très banalement et en compagnie de tous les autres passagers qu’il est monté à bord après avoir passé les contrôles d’usage. Quelques jours plus tard, une carte postale des Canaries confirme que la traversée s’effectue normalement.

Reste à son épouse et à sa fille aînée à le rejoindre, ce qu’elles feront dans les semaines qui suivent, après avoir réglé leurs affaires et laissé leur appartement romain à des amis macédoniens. Quant au père Draganović qui continue à vouloir rencontrer le Poglavnik et récupérer son passeport, il apprendra le succès de l’opération lorsque celle-ci sera terminée…

Chez Juan Perón

Le 6 novembre 1948, le Sestriere accoste enfin à Buenos Aires où Ante Pavelić est attendu par ses enfants. Le passeport de la Croix-Rouge ne suscite aucun problème et il n’en coûte au voyageur que 23 pesos et 50 centavos pour régler la question du visa d’entrée. Mettant à profit l’amnistie que Juan Perón accorde l’année suivante aux immigrants illégaux, le Poglavnik régularisera dès lors sa situation et le 13 septembre 1949, les autorités lui délivreront officiellement une carte d’identité (N° 4.304.761) au nom d’Antonio Serdar (33).

Loin de disposer d’une gigantesque hacienda comme l’écrit le romancier Frederick Forsyth ou de sillonner le monde en avion comme l’affirme l’ancien journaliste fasciste Ermanno Amicucci (34), Ante Pavelić mène à Buenos Aires une existence fort modeste. Installé dans le quartier de Belgrano puis à Lomas del Palomar, l’ancien chef d’État quitte chaque jour son domicile aux alentours de 6 heures du matin pour se rendre sur des chantiers où il travaille comme simple maçon. Avec un compatriote, Mišo, et un collègue argentin, il ne tardera pas à fonder une petite entreprise de construction mais cette affaire, établie au N° 281 de la rue Reconquista, ne rapportera jamais des millions à ses initiateurs.

Sur le plan politique, le Poglavnik trouve en Argentine une solide organisation, le Hrvatski Domobran, dont il avait ordonné la création en 1931 et à laquelle viennent s’agréger quelques centaines de nouveaux exilés. Cette association lui permet de poser les bases d’un nouveau parti, le Hrvatska državotvorna stranka, et de lancer le journal Hrvatska. Le 8 juin 1956, le HDS, qui n’a pas eu le succès escompté, se transformera en Mouvement de Libération Croate ou Hrvatski Oslobodilački Pokret, une structure qui possède des ramifications aux USA, en Europe et en Australie.

Bien entendu, le Poglavnik recommande à ses partisans de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires intérieures des pays qui leur donnent asile. Lui-même, et quoi qu’on en ait dit, n’entretient aucun lien particulier avec le régime péroniste (35). On tentera pourtant, en 1955, lors du renversement de Perón, de l’impliquer dans un mythique complot de l’Alianza Libertadora (36), ce qu’il devra catégoriquement démentir dans une interview à l’agence United Press (37). Comme un fait exprès, l’affaire éclate au moment précis où la Yougoslavie réclame avec force son extradition auprès du nouveau gouvernement…

Victime d’un attentat

Compte tenu de ses allées et venues professionnelles et de ses activités politiques, il n’est pas très difficile de localiser l’ancien chef d’État croate, ce que ses ennemis vont mettre à profit pour attenter à sa vie. Le 10 avril 1957, le Poglavnik préside aux festivités de la fête nationale croate avant de regagner son domicile à la nuit tombante. C’est alors qu’il approche de la rue de l’aviateur Mermoz, un peu après 21 heures, qu’un individu tire six fois sur lui et le touche à deux reprises. Atteint dans le dos et à la poitrine, le Poglavnik parvient tout de même à regagner son logement où son épouse appelle tout de suite le docteur Milivoj Marušić, un célèbre médecin et chirurgien croate de Buenos Aires, qui accourt aussitôt. Le blessé est transporté d’urgence à l’hôpital mais il n’y reste que deux heures, le temps de recevoir les premiers soins et d’effectuer quelques examens, avant de rentrer chez lui. Sérieuses, les blessures subies ne sont cependant pas létales et les ennemis du Poglavnik déclenchent alors la seconde phase de leur offensive : la nouvelle de l’attentat ayant paru dans la presse, le gouvernement yougoslave s’empresse à nouveau d’exiger à cor et à cri son extradition. Le tueur à gages s’est, quant à lui, évanoui dans la nature et il ne sera jamais interpellé (38). Étrange coïncidence : on apprendra ultérieurement que le mystérieux père Draganović se trouvait lui aussi à Buenos Aires à cette date…

Tandis que l’ambassade yougoslave alimente une virulente campagne de dénigrement contre lui, le Poglavnik récupère lentement ses forces. Affaibli et nécessitant un environnement sécurisé, il quitte le 18 avril son domicile de la Cité Jardin pour un endroit plus sûr, en l’occurrence la maison de son ami Edo Grosel chez qui il va demeurer jusqu’au 16 juillet, constamment veillé par le Dr Marušić. Les risques étant grands de voir les autorités argentines finir par céder à la pression internationale, Ante Pavelić envisage désormais de quitter le pays et c’est Josip Marković (39) qu’il charge d’organiser sa sortie.

Celle-ci a lieu le 16 juillet 1957 car le Poglavnik est maintenant sur pied. Parti par la route en compagnie de deux chauffeurs et à bord d’un combi fourni par des amis flamands, Ante Pavelić entame un périple de près de 5000 km. Le voyage le conduit d’abord à Río Colorado puis à San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Comandante Luis Piedrabuena et enfin Río Gallegos qu’il atteint le 22 juillet. De là, il prend un avion (23 juillet) qui l’emmène au Chili, à Punta Arenas, où l’attend Mirko Sulić, un homme de confiance. Les deux hommes repartent aussitôt en avion pour Santiago où le Poglavnik va passer quatre mois chez Mirko Sulić et achever tranquillement sa convalescence (40).

Chez Francisco Franco

Pour Ante Pavelić, ce séjour au Chili n’est toutefois qu’une escale de plus puisque l’automne venu, il va encore se déplacer et même regagner l’Europe. C’est, en effet, au mois de novembre que le Poglavnik quitte définitivement l’Amérique du Sud pour l’Espagne. Accompagné du fidèle Mirko Sulić et voyageant sur une ligne aérienne régulière (via Asunción, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Dakar et Lisbonne), il arrive le 30 novembre 1957 à Madrid où il descend dans un hôtel de la rue Carretas et retrouve un vieil ami, le frère Branko Marić (41), de l’ordre des franciscains, qui va lui être d’une aide précieuse.

Dans la capitale espagnole où le rejoignent son épouse (en décembre) et sa fille aînée (en octobre 1958), le Poglavnik ne se cache pas, ainsi que d’aucuns le prétendent, derrière les hauts murs du monastère de San Francisco el Grande. En réalité, il réside successivement au N° 98-100 puis au N° 201 de la rue de Alcalá, et enfin au N° 53/4 de la rue Lope de Rueda, dans de très classiques appartements de location.

Bien que toujours menacé, il poursuit son travail à la tête du Mouvement de Libération Croate (HOP) tout en continuant la rédaction de ses mémoires. Menant une vie discrète, il reçoit quelques visiteurs mais prend soigneusement ses distances avec certains éléments controversés de l’émigration (le général V. Luburić notamment). En 1959, l’un de ses derniers déplacements le conduit durant l’été jusqu’à Santa Pola, au bord de la Méditerranée, où il passe trois mois de détente en famille (42). L’âge aidant (70 ans), la santé de l’ancien chef d’État n’est pourtant plus aussi solide qu’autrefois et la fin de l’année voit le Poglavnik entrer à l’hôpital pour y subir une opération de la vésicule biliaire (sans aucun rapport avec les blessures subies en 1957). Affaibli et usé, le patient supporte mal l’intervention, son état se détériore et le 27 décembre, vers 20 heures, il reçoit les derniers sacrements que lui administre le frère Branko Marić. Sa Sainteté le Pape Jean XXIII lui adresse également une bénédiction particulière. L’agonie du Poglavnik ne sera pas bien longue et c’est au petit matin du 28 décembre 1959, à 3 h 55, qu’il rend son dernier soupir. Jusqu’au bout, sa fille Višnja et le frère Branko Marić ont veillé à son chevet.

Dernier adieu

Dès le 28 décembre au soir, le corps du défunt est transporté dans la chapelle du cimetière San Isidro où il va demeurer jusqu’au 31 décembre. Pour son dernier voyage, le Poglavnik tient dans ses mains le crucifix que lui a offert Sa Sainteté Pie XII en 1941.

Le 31 décembre, en début d’après midi, le frère Branko Marić célèbre la messe des morts à laquelle assistent, outre la proche famille, les frères Miguel Oltra (43) et Rafael Medić (44), le Dr Andrija Ilić, membre du gouvernement croate en exil, les anciens ministres roumains Horia Sima (45) et Vasile Iasinschi (46), le représentant de l’ABN (47) et de l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens, Vladimir Pastouchtchouk, ainsi que de nombreux amis croates et espagnols. Plus de trente couronnes mortuaires entourent le catafalque. Peu après, le Dr Ilić et M. Pastouchtchouk prononcent quelques dernières paroles sur la tombe et la cérémonie s’achève : Ante Pavelić a désormais rejoint Ante Starčević et Stjepan Radić au panthéon des grands défenseurs de la patrie croate.

Christophe Dolbeau

Notes

(1) Voir C. Dolbeau, « Bleiburg, démocide yougoslave », in Tabou, vol. 17, 2010.

(2) Velimir Pavelić (1925-1998) est le second enfant du Poglavnik. Lieutenant dans l’artillerie anti-aérienne à la fin de la guerre, il sera traducteur au ministère des Postes en Argentine puis codirigera (avec sa sœur Višnja) les éditions « Domovina » à Madrid.

(3) Ico Kirin (1911-1947), officier d’infanterie et chef du service de sécurité du Poglavnik. Extradé par les Britanniques, il sera exécuté le 24 janvier 1947 par les communistes yougoslaves.

(4) Erih Lisak (1912-1946), aide de camp du Poglavnik, ancien préfet de Gora-Prigorje et secrétaire d’État à l’Intérieur. Rentré en Croatie en septembre 1945 pour y rejoindre la résistance nationaliste, il est arrêté une dizaine de jours plus tard et sera condamné à mort.

(5) Vilko Begić (1874- ?), ancien lieutenant-colonel de l’armée austro-hongroise et général de l’armée croate, il a également occupé le poste de secrétaire d’État à la Défense. Interné par les Britanniques, il aurait été livré aux Yougoslaves et exécuté.

(6) À savoir Velimir Pavelić, Erih Lisak, Ico Kirin, Viktor Rebernišak, Dolores Bracanović et Klaudio Fiedler.

(7) Josip Balen (1890-1963), ancien camarade de lycée du Poglavnik, professeur de sylviculture et ministre des forêts et des mines (1942-1945).

(8) Dora Werner est la fille de Ivan Werner (1887-1944) qui fut maire de Zagreb entre 1941 et 1944.

(9) Merica Pavelić est la fille de l’ingénieur Ante Pavelić (sans lien de parenté avec le Poglavnik).

(10) Ante Moškov (1911- ?), général de l’armée croate, chef de la 1ère Division de Choc puis de la Division de la Garde. Arrêté en Vénétie par les Britanniques (octobre 1946), il tente de se suicider avant d’être extradé en Yougoslavie où il sera condamné à mort en 1947 ou 1948.

(11) Arrêtés à Tamsweg, le 14 mai 1945, les membres du gouvernement croate (dont le Premier ministre Nikola Mandić) et leurs familles sont internés par les Britanniques à Spittal puis à Rosenbach, avant d’être remis aux Yougoslaves qui les emmènent à Škofia Loka où plusieurs d’entre eux sont aussitôt passés par les armes.

(12) Dolores Bracanović (1916-1997) est la fille du maire de Dubrovnik et l’ancienne directrice de la branche féminine des Jeunesses Oustachies.

(13) Counter Intelligence Corps (CIC) ou service de renseignements de l’armée de terre américaine.

(14) Jakov Džal (1910- ?), colonel oustachi, membre des services de police puis de la direction des camps d’internement ; beau-frère du général V. Luburić.

(15) Cet agriculteur avait auparavant hébergé l’ancien ministre Lovro Sušić.

(16) À Rome, Velimir Pavelić réside en compagnie du général Ivo Herenčić (1910-1978), de son épouse, ainsi que de la veuve et du jeune fils de Jure Francetić.

(17) Dinko Šakić (1921-2008), membre de l’administration des camps d’internement et beau-frère du général V. Luburić.

(18) Ljubo Miloš (1919- ?), proche collaborateur du général V. Luburić et membre de l’administration des camps d’internement. Rentré en Croatie pour y rejoindre la résistance nationaliste, il est arrêté le 20 juillet 1947 et sera condamné à mort l’année suivante.

(19) Božo Kavran (1913-1948), pharmacien de formation et haut fonctionnaire du mouvement oustachi. En juillet 1948, il rentre en Croatie avec 95 cadres oustachis pour y rejoindre les maquis nationalistes : trahi, le groupe est arrêté, Kavran est condamné à mort (27 août 1948) et exécuté peu après.

(20) Bruno Piero Puccioni (1903-1990) a été député fasciste (1939-1943) et membre de la Chambre des Corporations ; officier en Afrique (décoré par le maréchal Rommel), il entretient des contacts avec quelques Partisans modérés et essaie, en vain, de tirer Mussolini des mains des communistes pour le placer sous la garde des Américains. Il est également de ceux qui tentent de récupérer la fameuse correspondance Churchill-Mussolini. En 1946, il participe à la création du Mouvement Social Italien (MSI).

(21) À l’issue de l’étude qu’il a consacrée au séjour de Pavelić en Autriche, l’historien Ante Delić fait le commentaire suivant : « Grâce à la solide expérience de la clandestinité qu’il avait acquise durant son exil en Italie dans l’entre-deux-guerres, Pavelić a su exploiter le chaos qui régnait à la fin du conflit et il a réussi à se cacher en Autriche sans aucune aide particulière de l’Église Catholique ou des services de renseignements occidentaux » – voir « On the concealment of Ante Pavelic in Austria in 1945-1946 », in Review of Croatian History, N° 1/2011, vol. VIII, p. 312.

(22) Tullio Cianetti (1899-1976), syndicaliste et député fasciste, il fut sous-secrétaire d’État aux corporations ; condamné à 30 ans de prison au procès de Vérone, il s’exile après guerre au Mozambique.

(23) Edoardo Moroni (1902-1975), ministre de l’agriculture et des forêts de la République Sociale Italienne, il s’exilera en Argentine et au Brésil.

(24) Augusto Turati (1888-1955), journaliste et champion d’escrime, il a été secrétaire national du Parti Fasciste ; radié du parti en 1933 mais néanmoins condamné à la fin de la guerre, il sera amnistié en 1946.

(25) Ivan Krilić (1921- ?), lieutenant dans la Garde du Poglavnik et officier d’ordonnance d’Ante Pavelić.

(26) Grigore Manoïlescu (1898-1963), membre de la Garde de Fer roumaine et ministre de la propagande dans le gouvernement roumain en exil (1944).

(27) Egidio Tosatti (1913-1990), ancien pilote civil, décoré de la médaille de bronze de la valeur militaire et de la Verdienst Kreuz von Deutsche Adler mit Schwerten. Professeur de chirurgie à Cagliari, Sienne et Gênes, E. Tosatti était un spécialiste du pancréas et de l’intestin et un lymphologiste de renommée internationale.

(28) Notamment les pères De Marco, Migliorati, Lehner et Fiore.

(29) C’est à Naples et sur la passerelle du navire qui devait l’emmener en Argentine que fut arrêté l’ancien officier des Waffen SS français Jean Bassompierre. Extradé vers la France, il sera fusillé en 1948.

(30) Krunoslav Draganović (1903-1983), secrétaire de l’archevêque de Sarajevo puis professeur à la faculté de théologie de Zagreb. Délégué de Caritas et de la Croix-Rouge croate en Italie (1943), le père Draganović est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire du catholicisme en Croatie et à l’histoire de la Bosnie-Herzégovine.

(31) dont un membre éminent, Mgr Svetozar Rittig (1873-1961) siège même au sein du gouvernement de Tito.

(32) Soupçonné d’avoir travaillé avec ou pour les services secrets britanniques et américains, le père Draganović a été accusé d’avoir facilité la fuite en Amérique du Sud de nombreux « criminels de guerre » dont Klaus Barbie. Malgré ces accusations, il est rentré, en 1967, en Yougoslavie où il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et où il a pu reprendre son activité d’enseignant. Il est permis de s’interroger sur l’étrange mansuétude dont lui a témoigné un régime qui n’a pas hésité par ailleurs à assassiner des dizaines de simples curés de campagne…

(33) Le patronyme de « Serdar » fut longtemps utilisé par les ancêtres d’Ante Pavelić.

(34) Au début de l’année 1950, Ermanno Amicucci (1890-1955) publie dans Il Tempo une interview d’Ante Pavelić qu’il prétend avoir rencontré dans un avion « au-dessus de l’Altantique ». Si tant est que cette rencontre ait vraiment eu lieu, il est probable que le journaliste en a « arrangé » les circonstances. À peine arrivé en Argentine depuis un an et régularisé depuis quelques semaines seulement, il est peu vraisemblable que le Poglavnik ait couru, à cette époque, le risque de se rendre en Europe par avion. [Cette interview sera reprise par Der Spiegel dans son numéro du 23 février 1950 ; elle est également mentionnée par le communiste Alain Guérin, dans Les commandos de la guerre froide, Paris, Julliard, 1969, p. 100].

(35) Sous le pseudonyme de A. S. Merzlodolski, il collabore même à la revue « nationale-catholique » Dinámica Social qui n’est pas spécialement favorable au péronisme.

(36) Créée en 1943, l’Alianza Libertadora Nacionalista est un mouvement nationaliste qui soutient Juan Perón. En 1955, il sera soupçonné de vouloir défendre le régime péroniste par les armes et son siège social sera pris d’assaut par les forces armées.

(37) Interview datée du 14 décembre 1955.

(38) Le 13 mai 1974, le journal Vjesnik a publié une interview de l’ancien espion yougoslave Dalibor Jakaš qui revendiquait être l’auteur de l’attentat. En 2009, certains media ont affirmé que le tireur se nommait Blagoje Jovović et qu’il s’agissait d’un ancien tchetnik passé au service des services secrets yougoslaves. D’autres noms ont encore été avancés et au final, l’affaire n’a toujours pas été véritablement éclaircie.

(39) Ancien directeur des chemins de fer de l’État Indépendant Croate.

(40) À cette époque, certains journaux affirment qu’il réside à Saint-Domingue et d’autres à Tolède ou aux Canaries…

(41) Branko Marić (1896-1974), franciscain et musicologue réputé, originaire d’Herzégovine.

(42) Un peu auparavant (15 février 1959), l’agence United Press a annoncé très sérieusement que le Poglavnik se trouvait au Paraguay où le général Strœssner l’avait placé à la tête de sa police secrète…

(43) Miguel Oltra (1911-1982), franciscain et directeur d’école. Créateur et collaborateur de la revue Verdad y Vida, le frère Oltra fut également le fondateur de la Fraternité Sacerdotale Espagnole et l’aumônier des vétérans de la Division Azul.

(44) Rafael Medić (1914-1973), franciscain originaire d’Herzégovine. Durant la guerre, le frère Medić était le chapelain de la famille Pavelić. Accusé en 1964 d’avoir organisé un attentat contre la mission yougoslave de Bad Godesberg, il sera condamné par la justice allemande et brièvement incarcéré.

(45) Horia Sima (1907-1993), successeur de Corneliu Zelea Codreanu à la tête de la Garde de Fer roumaine. Horia Sima fut brièvement vice-Premier ministre de Roumanie (1940) puis il présida le gouvernement roumain en exil (1944-1945).

(46) Vasile Iasinschi (1892-1978), pharmacien de profession, membre de la Garde de Fer et ministre de l’Intérieur dans le gouvernement roumain en exil.

(47) Créé en 1943 par des nationalistes ukrainiens, l’ABN ou Anti-Bolshevik Bloc of Nations est une coalition de divers mouvements anticommunistes d’Europe de l’Est.

Bibliographie

– Collectif, Tko je tko u NDH, Zagreb, Minerva, 1997.

– M. E. Majić, Svevišnji čuva pravednika, Rooty Hill, Australsko hrvatsko literarno družtvo « Dr Mile Budak », 2013.

– V. Pavelić, Poglavnikov boravak u Italiji i odlazak u Argentinu, texte polycopié, sans lieu ni date.

– D. Bracanović, « S poglavnikom na povlačenju », Ustaša N° 1 (1971), 23-25.

– « Križni put poglavnika Dra Ante Pavelića », Ustaša N° 1 (1971), 40-42.

– D. Pavlina, « 37-godišnjica smrti Dra Ante Pavelica », NDH N° 12 (1996), 3.

– A. Delić, « On the concealment of Ante Pavelic in Austria in 1945-1946 », Review of Croatian History N° 1/2011, vol. VIII, 293-313.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Der Lyriker Paul Valéry hatte die Romanschreiberei einmal damit lächerlich gemacht, es sei für ihn unvorstellbar, einen trivialen Satz zu schreiben wie »Die Marquise ging um fünf Uhr aus«. Es war die Zeit, als die Rede von der »Krise des Romans« populär war. Die Wirklichkeit sei zu komplex geworden, hieß es. Neue Medien seien besser geeignet, die Realität einzufangen. Auch könne die Sprache, derer ein Roman bedürfe, kaum mithalten in einer Welt transzendentaler Obdachlosigkeit.

Der Lyriker Paul Valéry hatte die Romanschreiberei einmal damit lächerlich gemacht, es sei für ihn unvorstellbar, einen trivialen Satz zu schreiben wie »Die Marquise ging um fünf Uhr aus«. Es war die Zeit, als die Rede von der »Krise des Romans« populär war. Die Wirklichkeit sei zu komplex geworden, hieß es. Neue Medien seien besser geeignet, die Realität einzufangen. Auch könne die Sprache, derer ein Roman bedürfe, kaum mithalten in einer Welt transzendentaler Obdachlosigkeit.

«What is it about America's women diplomats? They seem so hard and cloned – bereft of any humanity or intelligence. Presumably, these women are supposed to represent social advance for the female gender. But, far from displaying female independence, they are just a pathetic copy of the worst traits in American male politicians – aggressive, arrogant and completely arrant in their views.

«What is it about America's women diplomats? They seem so hard and cloned – bereft of any humanity or intelligence. Presumably, these women are supposed to represent social advance for the female gender. But, far from displaying female independence, they are just a pathetic copy of the worst traits in American male politicians – aggressive, arrogant and completely arrant in their views.

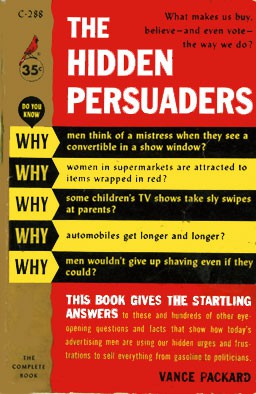

Connaissez-vous Vance Packard ? Il fut le premier, avec son ouvrage The Hidden Persuaders1, à attirer dès 1957 l’attention du public sur les techniques de manipulation mentale. Vous savez, ces techniques que la loi antisecte a finalement renoncé à interdire… peut-être parce qu’elles sont plus souvent utilisées par les publicitaires que par les sectes.

Connaissez-vous Vance Packard ? Il fut le premier, avec son ouvrage The Hidden Persuaders1, à attirer dès 1957 l’attention du public sur les techniques de manipulation mentale. Vous savez, ces techniques que la loi antisecte a finalement renoncé à interdire… peut-être parce qu’elles sont plus souvent utilisées par les publicitaires que par les sectes. Le choix de la grande distribution aura été effectué “ démocratiquement ”, comme celui de la télévision de Berlusconi. Les réactions des consommateurs ne sont pas difficiles à prévoir, elles font l’objet de tant d’investigations, d’études et de sondages que les pièges tendus par les experts du marketing font mouche à tous les coups. C’est pour cela que la démocratie est si facile à acheter.

Le choix de la grande distribution aura été effectué “ démocratiquement ”, comme celui de la télévision de Berlusconi. Les réactions des consommateurs ne sont pas difficiles à prévoir, elles font l’objet de tant d’investigations, d’études et de sondages que les pièges tendus par les experts du marketing font mouche à tous les coups. C’est pour cela que la démocratie est si facile à acheter.

La dernière étape autrichienne du Poglavnik se situe à Wölfnitz, en zone britannique, où il arrive en avril 1946 et où il loge, en compagnie du colonel Jakov Džal (14), chez un paysan nommé Kanik (15). Durant les six mois que va durer son séjour dans ce village de Carinthie, Ante Pavelić prépare son passage en Italie. Son fils Velimir se rend clandestinement à Rome (16) d’où il ramène des faux papiers italiens et paragayens, puis il effectue un second voyage afin d’escorter sa mère jusqu’à Florence. À l’automne, l’exfiltration de l’ancien chef d’État semble enfin possible et Ante Pavelić prend le chemin de l’Italie, accompagné de Jakov Džal, Dinko Šakić (17), Ljubo Miloš (18) et Božo Kavran (19). Il se rend d’abord, par le train, de Klagenfurt à Lienz, traverse ensuite à pied la zone interdite (« Sperrzone ») et entre en Italie aux environs de Versciaco. De là, il rejoint Pieve di Cadore, Belluno, Trévise, Mestre et Bologne d’où il repart aussitôt pour Florence, flanqué du seul Božo Kavran.

La dernière étape autrichienne du Poglavnik se situe à Wölfnitz, en zone britannique, où il arrive en avril 1946 et où il loge, en compagnie du colonel Jakov Džal (14), chez un paysan nommé Kanik (15). Durant les six mois que va durer son séjour dans ce village de Carinthie, Ante Pavelić prépare son passage en Italie. Son fils Velimir se rend clandestinement à Rome (16) d’où il ramène des faux papiers italiens et paragayens, puis il effectue un second voyage afin d’escorter sa mère jusqu’à Florence. À l’automne, l’exfiltration de l’ancien chef d’État semble enfin possible et Ante Pavelić prend le chemin de l’Italie, accompagné de Jakov Džal, Dinko Šakić (17), Ljubo Miloš (18) et Božo Kavran (19). Il se rend d’abord, par le train, de Klagenfurt à Lienz, traverse ensuite à pied la zone interdite (« Sperrzone ») et entre en Italie aux environs de Versciaco. De là, il rejoint Pieve di Cadore, Belluno, Trévise, Mestre et Bologne d’où il repart aussitôt pour Florence, flanqué du seul Božo Kavran.

![Moore[Main].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/2623624553.jpg)