Le bankstérisme

par Georges FELTIN-TRACOL

Dans Le Monde diplomatique de mai 2012, on apprend que « l’emploi du téléphone portable comme moyen de paiement sécurisé est une innovation venue du Kenya, où le m-banking (banque mobile) a des années d’avance, permettant aux plus pauvres de transférer et d’obtenir de l’argent même sans compte bancaire (1) ». Serait-ce la parade idoine d’échapper au joug bancaire français et occidental ? Difficile de l’affirmer tant ces établissements exercent dans le soi-disant « monde libre » une influence rarement atteinte dans l’histoire. Cette domination indirecte repose sur la détention par les particuliers, les entreprises et les personnes morales d’un compte en banque.

Or, contrairement à ce qu’on pourrait croire, la possession d’un tel compte n’est pas obligatoire dans l’Hexagone, mais de nombreuses restrictions le rendent indispensables (encaissement des chèques, interdiction faite à l’employeur de payer ses salariés en liquide, seulement par chèque ou par virement, idem pour les allocations sociales…). En revanche, l’article 6 de la loi du 22 octobre 1940 (tiens ! une loi encore en vigueur des « années noires » et on affirmera après l’illégitimité de l’État français du Maréchal Pétain…) oblige tout commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés d’ouvrir un compte. Une amende fiscale est même prévue si cette procédure n’est pas effectuée. Ces contraintes légales peuvent devenir des instruments de contrôle social.

La crise économique de 2008 a révélé aux plus lucides des observateurs que les gouvernements préfèrent sauver les groupes bancaires plutôt que leurs citoyens. Pourquoi ? Parce que les milieux financiers (banques et assurances), médiatiques et politicards constituent les facettes d’une même entité oligarchique. Le remplacement des convictions politiques par la communication politicienne et le coût croissant des campagnes électorales (malgré le plafonnement légal et une vigilance plus ou moins lâche des autorités) favorisent le financement massif des formations partisanes les plus aptes à conquérir le pouvoir. C’est ce qu’on appelle trivialement de la corruption et elle est très incrustée dans les mœurs de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest.

« La séparation des pouvoirs est institutionnelle, notent Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, mais reste en grande partie théorique. Dans la pratique, la classe dominante cumule toutes les formes de pouvoir. Ses membres, au cœur de l’État, des grandes entreprises, des banques, de l’armée, des arts et des lettres, entretiennent des relations assez proches pour que chacun, dans sa sphère d’influence puisse décider dans le sens des intérêts de la classe (2). » On découvre donc à l’échelle de l’Occident « une nouvelle nomenklatura, qui doit une bonne part de sa fortune soudaine à la privatisation des biens publics, use ainsi de la libéralisation des marchés pour s’exonérer du financement des systèmes de solidarité nationaux (3) ».

La tyrannie du credit score

La présente crise a aussi eu le mérite de divulguer au public l’existence des agences de notation et de leur implacable Diktat, consubstantiel à la société de consommation de masse puisque la crainte de la surproduction et les frais d’un stockage important poussent les acteurs économiques à valoriser l’achat compulsif créé par la publicité et à recourir à l’endettement. « De toutes les entraves qui ligotent le citoyen/consommateur à la société marchande, la chaîne des remboursements (des “ chaînes de billets ” matérialisent les crédits commerciaux) constitue certainement la plus efficace (4). » Frédéric Julien parle même de « l’aliénation bancaire (5) ».

La pire des situations demeure les États-Unis d’Amérique, ce pays de « cigales », car le système bancaire – bankstère – a besoin de ménages dépensiers qui se mettent sous la menace constante du crédit. Une famille étatsunienne, Deiedre et Willie Adams, fonctionnaire pour elle et employé chez Xerox pour lui, a longtemps refusé le moindre crédit jusqu’au jour où ils voulurent acheter une maison. Ils demandèrent alors un emprunt à leur banquier qui refusa et leur répondit que « pas de crédit courant, pas d’emprunt ! (6) ». Il leur conseilla « de commencer par prendre des cartes de crédit à la consommation, et de constituer [leur] historique (7) ». Les Adams acceptent d’entrer dans un cercle vicieux, car les Étatsuniens obéissent aux injonctions bancaires.

Interrogé par Natacha Tatu, l’économiste Sheldon Garon estime que « chez nous, dépenser et vivre à crédit est culturel. C’est presque une forme de patriotisme ! (8) ». « Emprunter, rembourser : c’est le moteur à deux temps de l’économie américaine (9) », explique la journaliste qui y voit une manifestation de l’esprit étatsunien d’origine anglo-saxonne. « L’aversion américaine à l’impôt donne la dimension sociale du choix et dicte sa traduction financière, souligne Hervé Juvin : fonder le levier de la dette sur la liquidité. Il suffit, pour que le marché finance tout et n’importe quoi, que les liquidités soient si abondantes que les banques en oublient la notion de risque : il y aura toujours quelqu’un pour financer votre risque (10). » Pas étonnant dès lors que s’applique l’équivalent électronique et ultra-moderne du livret ouvrier napoléonien, la note de crédit ou credit score. Celle-ci est « calculée par des agences spécialisées et censées prédire votre solvabilité, en fonction de la régularité de vos remboursements. Elle détermine le taux auquel vous allez emprunter. […] Un mauvais credit score ne vous fermera pas forcément les portes du crédit… Mais il peut vous coûter 100 000 dollars dans une vie ! (11) ».

Cette note de crédit place la vie privée sous l’attention continue des organismes financiers, voire d’autres institutions. En effet, « accolée au numéro de sécurité sociale, le credit score – consultable par le propriétaire de votre domicile, par votre opérateur de téléphonie et même par votre employeur – est un critère auquel il est impossible d’échapper. Pourtant, la manière, totalement opaque, dont cette note est calculée reste une énigme : elle peut évoluer alors que que le comportement du débiteur reste identique. Une même note vous qualifie pour un crédit une année, mais pas l’année suivante (12) ». Par ce jeu pervers, « l’avenir d’une génération d’Américains, d’Européens, de Japonais est écrit, avertit Hervé Juvin; c’est l’avenir de jeunes adultes qui s’endettent sur trente ans, sur cinquante ans au Japon, pour acquérir leur premier appartement, et qui, parvenus au seuil de la retraite, constatent qu’ils auront réussi une chose pendant toute une vie de travail : ils auront remboursé leur crédit. Et l’idéologie de l’avènement de l’individu, de sa liberté complète, de sa sortie de toutes les déterminations aboutit à cette réalité banale : le formatage le plus achevé des choix de vie et des comportements par la dette consentie à l’entrée dans la vie, et le crédit mensuel qui décide de l’emploi, de la dépendance au salaire, de la soumission à l’entreprise. La banque a remplacé l’usurier, l’esclavage de l’endettement à vie est le produit monstrueux de la réduction de l’individu au consommateur désirant (13) ». Aux États-Unis, le problème des prêts étudiants prend une ampleur considérable. On comprend mieux les étudiants québécois qui, français oblige, ont une tournure d’esprit différente des Anglo-Saxons et qui contestent la hausse des frais universitaires. Cette augmentation est-elle fortuite ? Certainement pas ! « Le Système trouve un avantage certain à entretenir la pente de facilité par le crédit, s’indigne Frédéric Julien. Il améliore ainsi son contrôle sur le citoyen/consommateur. En érigeant le crédit en supplétif du rêve publicitaire, la société de consommation forge, à partir de celui-là, la chaîne de la dépendance (14). » Pis, « une économie d’endettement change le rapport au futur, le lien intergénérationnel, s’inquiète Hervé Juvin, elle bouscule deux ou trois choses que nous croyions savoir de la politique (15) ». Celle-ci s’efface au profit de la stasis, de la discorde sociale, du conflit civil froid entre jeunes en minorité, actifs adultes fiscalement pressurés et retraités revendicatifs. Dans cette guerre des âges, l’État se plaît à jouer les arbitres alors qu’il attise sciemment les rivalités entre classes d’âge.

Vers la banque totalitaire

Tout ceci est inquiétant, mais concernerait en priorité le monde anglo-saxon. On objectera même que la note de crédit n’existe pas en France et que la crainte d’une telle surveillance bancaire des personnes s’apparente à de la paranoïa. Le système bancaire français tend pourtant à transformer ses clients en vaches à lait rentables. En 2009, l’Association française des usagers des banques (A.F.U.B.) avait enregistré cinq cents plaintes et témoignages. « Il y a eu une vague de clôtures autoritaires dans les années 1990 : les banques jetaient alors les personnes à risques, déclare Serge Maître, le secrétaire général de l’A.F.U.B. Désormais, elles sanctionnent les clients qui répondent pas à leurs sollicitations et refusent la vente forcenée de prestations bancaires. Il s’agit d’une nouvelle politique commerciale qui tourne le dos à l’engagement qu’elles ont pris en 1992 auprès des pouvoirs publics de ne plus procéder de manière brutale à des clôtures de comptes (16). »

Si l’Hexagone méconnaît encore la situation outre-Atlantique, la Finance s’intéresse déjà à nos vies par le biais de la monnaie électronique, le système Moneo par exemple. Pour l’heure, Moneo ne s’est guère développé du fait de la défiance des Français qui ne veulent pas payer pour pouvoir ensuite utiliser leur propre argent. Ces réticences amènent le remplacement du portefeuille électronique Moneo par les téléphones de poche et autres smartphones. « Il suffira d’approcher son appareil d’une borne de paiement, au supermarché ou au restaurant… et la transaction s’effectuera en un quart de seconde. Une technologie basée sur des nouvelles puces appelées N.F.C. (“ near field communications ”, ou “ en champs proche ”) (17). » Mais, outre le risque accru de géolocalisation permanente, le suivi instantané des opérations monétaires permettra de savoir immédiatement que vous êtes lecteur à Salut public, abonné à Réfléchir et Agir, que vous avez assisté à la dernière table ronde de Terre et Peuple et que vous cotisez à Radio Courtoisie (ça, l’administration le sait déjà puisque votre cotisation est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu). Ce traçage facilite avantageusement le fichage sur les réseaux sociaux et, par recoupement, de tous ceux qui refusent de les rejoindre ! Les listes numériques de proscription seront vite prêtes…

L’argument sécuritaire n’est toutefois pas le seul. Entrent aussi en ligne de compte des enjeux économiques au profit d’une infime minorité mondialisée. Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon remarquent très justement que « malgré la mondialisation, l’oligarchie continue à coopter des dynasties. Les familles de l’aristocratie de l’argent gèrent leurs dynasties dans une forme de collectivisme pratique qui met ensemble les ressources de chacun pour décupler une force commune qui permet de maintenir et de développer un libéralisme économique toujours plus déréglementé (18) ». L’hyperclasse souhaite disposer d’un moyen, à la fois coercitif, efficace et presque invisible et/ou indolore, de maîtrise des populations sans qu’elles s’en aperçoivent. « À sa manière, l’idéologie mondialiste qui caractérise le néo-libéralisme a engagé une guerre contre la diversité des sociétés humaines, une guerre dont l’individualisme est le drapeau et les produits culturels l’artillerie lourde, une guerre contre les écarts, les surprises du monde, qui est à la fin une guerre contre le monde, sa diversité irréductible, ses antagonismes vitaux, affirme Hervé Juvin (19). »

Dans cette offensive contre les peuples, le crédit devient une arme redoutable, car « l’expérience enseigne que le citoyen endetté ne s’insurge plus; il revendique moins (cf. le repli du syndicalisme militant) et ses réclamations portent essentiellement sur des questions salariales et financières, dont certaines contribuent précisément à aggraver sa dépendance (20) ». Les Espagnols, les Étatsuniens, les Britanniques continuent à collaborer à une « démocratie falsifiée » avec des élections manipulées. Parce que l’Islande est une communauté politique insulaire où tout le monde est apparenté, ses habitants n’ont pas hésité à bouleverser leurs institutions et à contredire par référendum leur gouvernement. Malgré ce contre-exemple, les faits démontrent que « l’État au service du libéralisme financier est le plus farouche ennemi des peuples qui soit (21) ». Cependant, force est d’observer que la note de crédit, Moneo ou le téléphone – portefeuille n’assurent pas un contrôle total des individus et de leurs relations. Le Panopticon cybernétique nous prépare à la suppression de l’argent liquide !

Vers l’interdiction prochaine des billets ?

Un professeur en finance et assurance à l’École de management de Lyon, Olivier Le Courtois, estime que la résolution de la crise économique serait de supprimer « l’argent liquide, c’est-à-dire toutes les pièces de monnaie et les billets. Cela permettrait de débarrasser le pays de son économie noire, laquelle représente entre 3 et 3,3 % de notre P.I.B. selon l’I.N.S.E.E. […] À terme, on détruit une grande partie de la fraude, on économise des postes de fonctionnaires et on crée des emplois dans le privé (22) ». Le libéralisme le plus débridé rejoint l’hygiénisme sécuritaire… Il n’a pas compris que la pègre, la maffia, l’« économie criminelle » contribuent au fait humain sur un mode d’implication déviant. les éradiquer est une chimère, les contenir dans des limites définies est plus censé. La crise, insiste Hervé Juvin, « est née du dévoiement de systèmes fiscaux qui resserrent leur étreinte sur les contribuables ordinaires – personnes physiques, P.M.E. – au point de faire des banques des annexes du contrôleur d’impôts, en France comme aux États-Unis, mais tolèrent l’offshore comme le continent autonome de la grande entreprise (23) ». Plutôt que d’économiser sur les dépenses des élus et les subventions versées aux partis, aux syndicats et aux associations, notre docte enseignant lyonnais propose donc d’enchaîner ses concitoyens d’autant qu’il ajoute que cette mesure impliquerait « l’accès des services fiscaux aux comptes bancaires des particuliers et des entreprises (24) ». Un cauchemar total en partie réalisé ! « Qu’est-ce qui distingue une banque française d’une annexe des services fiscaux, et un employé de banque d’un contrôleur des impôts, s’interroge Hervé Juvin ? (25) »

Se doutant que sa demande ne fasse pas l’unanimité, Olivier Le Courtois pense qu’« on peut […] débuter en refusant de payer tout paiement en cash au-delà d’une somme de 5 ou 10 euros (26) ». Il sous-entend aussi qu’à terme, détenir sur soi ou à son domicile 50, 100, voire 200 euros en liquide sera considéré comme un délit… Irréaliste ? Déjà « au nom des plus louables objectifs, de la lutte contre les discriminations à la protection de l’enfance, l’État dispose de tous les réseaux sociaux pour enquêter sur le plus intime, le plus privé, de la politique de recrutement des entreprises au choix d’un locataire ou d’un partenaire d’une nuit (27) ». Par la mesure d’Olivier Le Courtois, l’intrusion étatique serait ainsi achevée avec une connaissance parfaite des revenus et du train de vie de tout un chacun. En outre, la numérisation de l’argent aurait une répercussion fiscale bénéfique pour les États en déficit chronique qui généraliserait la taxe Tobin défendue par les altermondialistes à toutes les transferts financiers possibles.

Ce processus a commencé depuis longtemps. En France, il est interdit d’effectuer des paiements supérieurs à 3 000 euros en liquide auprès des commerçants et d’autres organismes. Dans son excellente lettre confidentielle, Emmanuel Ratier signale qu’« en septembre 2009, dans l’indifférence totale des médias, la directive de L’Union européenne 2009/110/E.C. créait la “ monnaie électronique ”, une monnaie encore plus “ abstraite ” que les billets, puisqu’étant entièrement dématérialisée. L’objectif caché étant évidemment de renforcer le contrôle, pas seulement fiscal, des individus en limitant drastiquement la circulation de monnaie papier ou monnaie (au prétexte de supprimer l’« argent noir »). Le 4 décembre 2011, sous la pression du nouveau Premier ministre Mario Monti (Goldman Sachs + Bilderberg Group), l’Italie interdisait les paiements en espèces au-dessus de 1 000 euros. Dès le 1er août 2012, cette mesure sera appliquée par l’Allemagne (ce qui sera une vraie révolution, les cartes bancaires étant peu utilisées) et, sans doute, en 2013, par la Belgique (28) ». Le banquier social-démocrate-chrétien libéral Mario Monti, loué par Jacques Attali qui le plaça dans sa « Commission pour la croissance » voulue par Sarközy, veut maintenant empêcher « toute transaction en liquide d’un montant de plus de 50 euros. Au-delà, seul l’usage de la carte bancaire électronique serait accepté. Le gouvernement a annoncé qu’il souhaiterait que cette mesure soit appliquée dès 2013 (29) ». Faut-il en être surpris ? En effet, « pour certains observateurs, [cette mesure] représente également une étape vers la suppression pure et simple de l’argent liquide au profit des transactions uniquement électroniques (30) ». Il semble toutefois que ce projet de loi aurait finalement été retiré, car il contreviendrait à l’Union économique et monétaire et à la Zone euro. Rappelons que les commerçants qui acceptent les paiements par carte bancaire doivent accepter le prélèvement d’un certain pourcentage par leurs banques alors que la numérisation est promue au nom de la réduction des coûts ! Il est évident que l’objectif n’est pas de faire des économies (31).

On sait depuis la fin du XVIIIe siècle que « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». Sous couvert de satisfaire leurs clients, les banques inféodées à l’oligarchie mondialiste et à leurs larbins étatiques préparent le pire des mondes possibles d’ailleurs prévu par Jonathan Swift, Aldous Huxley et George Orwell. Guerre aux banques ! Et il importe dès à présent de s’extraire des rets du bankstérisme et de concevoir ce que ses oligarques craignent le plus : se détourner des réseaux financiers habituels et plutôt miser sur le développement, même informel, voire – le cas échéant – illégal, du troc, des S.E.L. (systèmes d’échanges locaux), de l’entr’aide mutuelle, créatrice de lien social proxémique, et de monnaies parallèles.

Proposition utopique ? Nullement ! Depuis quelques temps, les « Européens d’en-bas », confrontés à la violente crise économique, redécouvrent les vertus de la sobriété, les joies des « jardins ouvriers » ou « familiaux », prélude à l’inévitable autarcie, et la nécessité de détenir une monnaie libérée du joug de la Finance mondialiste. Ce sont les « monnaies complémentaires ».

Pour des monnaies libres !

Par « monnaie complémentaire », il faut entendre des monnaies libérées de la finance et des taux de change. S’apparentent à cette logique les bons de réduction dans la grande distribution, les fameux « miles » des entreprises de transports et les chèques-déjeuner. « Partout dans le monde, des communautés créent de nouvelles monnaies : les S.E.L. (système d’échange local) permettent aux individus d’échanger leurs compétences, comptées en unités de temps. Le SOL (abréviation de solidaire), expérimentés en France par une dizaine de communes, fonctionnent sur carte à puce comme une carte de fidélité dans un magasin – sauf que c’est tout un réseau de magasins et d’institutions qui participent au système (32). » On pourrait objecter que cette mode ne touche que l’Hexagone. Erreur ! « En Allemagne, plus d’une trentaine de monnaies régionales (appelées regio) ont cours. L’Argentine a passé le pire moment de sa financière, entre 1998 et 2002, avec des systèmes privés d’échange qui ont impliqué jusqu’à six millions de personnes. Au Brésil, dans un bidonville de Fortaleza, la Banco Palmas délivre depuis dix ans des micro-crédits avec le palma, sa monnaie, qui présente un taux d’intérêt très faible. Elle a ainsi créé 3200 emplois. D’autres villes brésiliennes commencent à imiter cette démarche (33). » Au Venezuela bolivarien du Commandante Hugo Chavez, « la banque centrale a publié un texte encadrant la création de “ monnaies communales ” qui seraient distribuées aux populations selon des critères “ d’égalité sociale ” (34) ». Ne sont-ce que des particularités sud-américaines ? Pas du tout ! Le maire de Naples, Luigi de Magistris, vient de demander le lancement du napo, la monnaie municipale napolitaine (35). Mieux encore, en juin 2013, l’agglomération de Nantes, ville dont le premier magistrat a été le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, va mettre en circulation une monnaie locale virtuelle en parité avec l’euro et non convertible. Il s’agit « de favoriser et accélérer les échanges économiques, en aidant les entreprises à se financer à moindre coût. […] Les entreprises adhérentes qui choisiront ce moyen d’échange ne seront pas obligées de puiser dans leur trésorerie en euros et risqueront donc moins d’agios. [En revanche], accepter un paiement en monnaie locale ne sera intéressant pour une entreprise que si elle est sûre de pouvoir rapidement le dépenser (36) ».

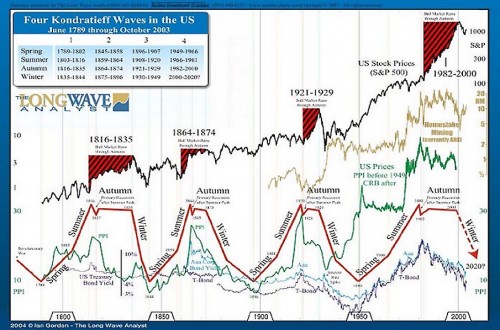

Ces exemples monétaires différenciés se réfèrent aux travaux de l’économiste Silvio Gesell qui théorisa l’obsolescence programmée de l’argent afin d’éviter la thésaurisation. Le Chiemgauer, une monnaie locale allemande, a des « billets (très colorés, de 1, 2, 5, 10, 20 et 30 Chiemgauer) [qui] ont une durée de vie de trois mois, au-delà desquels ils perdent 2 % de leur valeur par trimestre. Aucun billet ne dort au fond d’un tiroir (37) ».

Au-delà du cas allemand et des exemples précédents, signalons aussi le boon kut chum, monnaie du district de Kut Chum en Thaïlande (38) ou le Brixton pound ou le Stroud pound en Grande-Bretagne pour le quartier de Brixton au Sud de Londres et pour la ville de Stroud dans le Gloucestershire (39). Hervé Kempf pense que ce « mouvement est stimulé par l’affaissement du système financier capitaliste et va prendre une autre ampleur grâce aux nouvelles technologies. Les téléphones portables deviennent un moyen de paiement électronique (40) ». Il faut néanmoins faire attention à ne pas verser dans une technophilie, parfois béate, potentiellement dangereuse pour les libertés concrètes.

L’initiative de lancer une « devise alternative » est souvent prise parce que « le quartier entend ainsi se “ protéger ” de l’invasion des chaînes internationales (41) ». Ces monnaies locales non spéculatives, insiste la journaliste de Libération, « ont un objectif commun : soutenir l’économie régionale contre les méfaits de la globalisation (42) ». « On va déposséder les banques du pouvoir de faire la monnaie (43) », s’exclame Jean-François Noubel. Redoutons par conséquent la féroce réaction du Système. « Aux États-Unis, dans les années 1930, on comptait près de 5000 monnaies locales. Le président Roosevelt a fini par les interdire parce qu’il craignait qu’elles ne déstabilisent encore plus les banques (44). » Dans cette perspective probable de répression à venir, à nous de préparer les bases autonomes durables (B.A.D.) en Fort Chabrol offensifs !

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Laurence Allard, « Une carte S.I.M. en guise de porte-monnaie », Le Monde diplomatique, mai 2012.

2 : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, « Nous vivons sous le régime de l’oligarchie financière », Le Monde, 18 juin 2011. Il est piquant que les auteurs dénoncent l’hyperclasse hexagonale dans l’un de ses organes de presse…

3 : Alain Supiot, « Voilà “ l’économie communiste de marché ” », Le Monde, 25 janvier 2008.

4 : Frédéric Julien, Pour une autre modernité. Relever le défi américain, Éditions du Trident, coll. « Études solidaristes – Cercles Louis-Rossel », Paris, 1985, p. 54.

5 : Idem, p. 50.

6 : Natacha Tatu, « États-Unis, vies à crédit », Le Nouvel Observateur, 5 janvier 2012, p. 66.

7 : Id.

8 : Id., p. 67.

9 : Id.

10 : Hervé Juvin, Le renversement du monde. Politique de la crise, Gallimard, coll. « Le débat », Paris, 2010, p. 15.

11 : Natacha Tatu, art. cit., p. 68.

12 : Id.

13 : Hervé Juvin, op. cit., p. 62.

14 : Frédéric Julien, op. cit., p. 63.

15 : Hervé Juvin, op. cit., p. 83.

16 : cité par Rafaële Rivais, « Ces bons clients remerciés par leur banque », Le Monde, 5 janvier 2010.

17 : Édouard Ropiquet, « Les téléphones porte-monnaie trop faciles à pirater ? », Aujourd’hui en France, 30 juillet 2012.

18 : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, art. cit.

19 : Hervé Juvin, op. cit., p. 8.

20 : Frédéric Julien, op. cit., pp. 51 – 52, souligné par l’auteur.

21 : Hervé Juvin, op. cit., p. 67.

22 : Entretien avec Olivier Le Courtois, La Tribune – Le Progrès, 8 juin 2011.

23 : Hervé Juvin, op. cit., pp. 16 – 17.

24 : Entretien avec Olivier Le Courtois, art. cit.

25 : Hervé Juvin, op. cit., p. 66.

26 : Entretien avec Olivier Le Courtois, art. cit.

27 : Hervé Juvin, op. cit., p. 75.

28 : Emmanuel Ratier, Faits et Documents, n° 331, du 1er au 15 mars 2012, p. 8.

29 : « Italie : vers l’interdiction des transactions en liquide de plus de 50 euros », mis en ligne sur Novopress, le 18 septembre 2012.

30 : Id.

31 : Dans le Nord de la France, des entreprises essaient un nouveau système de paiement avec une reconnaissance digitale ! On met sa main dans la machine et le compte est débité ! Bien entendu, on perd moins de temps à la caisse…

32 : Hervé Kempf, « Et si on essayait ? Créer des monnaies par millions », Le Monde, 19 août 2009.

33 : Id.

34 : Patrick Bèle, Le Figaro, 9 octobre 2012.

35 : cf. Libération, 26 septembre 2012.

36 : « Une monnaie locale virtuelle à Nantes », Libération, 12 octobre 2012.

37 : Nathalie Versieux, « Le Chiemgauer et autre Justus défient l’euro », Libération, 4 mars 2009.

38 : cf. Courrier international, n° 853, du 8 au 14 mars 2007.

39 : Virginie Malingre, « Mon quartier, ma monnaie », Le Monde, 18 septembre 2009.

40 : Hervé Kempf, art. cit.

41 : Nathalie Versieux, art. cit.

42 : Id.

43 : cité par Hervé Kempf, art. cit.

44 : Virginie Malingre, « Des devises qui riment avec crises », Le Monde, 18 septembre 2009.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2715

Parafraseando a Unamuno, el que pretende vencer sin convencer en democracia tiene que usar estrategias que sean tan eficaces como sutiles. Por un lado, porque, en candidaturas de cuatro años, prima la urgencia de manipular el pensamiento colectivo de una manera rápida y, por otro, porque de lo que se trata es de que el pueblo no se percate de que está siendo manejado. Uno de los medios más efectivos para llevar a cabo esta empresa es la manipulación del lenguaje.

Parafraseando a Unamuno, el que pretende vencer sin convencer en democracia tiene que usar estrategias que sean tan eficaces como sutiles. Por un lado, porque, en candidaturas de cuatro años, prima la urgencia de manipular el pensamiento colectivo de una manera rápida y, por otro, porque de lo que se trata es de que el pueblo no se percate de que está siendo manejado. Uno de los medios más efectivos para llevar a cabo esta empresa es la manipulación del lenguaje.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’auteur d’abord : Charles de Coster. Il naît en 1827, d’un père yprois (Ypres) et d’une mère liégeoise. Des parents catholiques et tout fraîchement belges (le royaume vient d’être fondé, en 1830). De Coster va mener une vie contrariée, dans ses amours comme dans sa vie professionnelle. Formé par les jésuites, étudiant en droit et en lettres, contraint de travailler dans la banque puis d’enseigner à l’Ecole militaire de Bruxelles, il passe trop de temps à l’écart de ses passions, l’histoire, les lettres anciennes. Bel homme, altier, il n’est pas pris au sérieux sauf auprès d’une bande de bruxellois non-conformistes et bons vivants,la Société des Joyeux, fondée en 1847. Beaucoup de tintamarre chez ces étudiants prolongés qui ont en commun la détestation du parisianisme et du conformisme sulpicien, ultramontain, de la classe dirigeante belge.

L’auteur d’abord : Charles de Coster. Il naît en 1827, d’un père yprois (Ypres) et d’une mère liégeoise. Des parents catholiques et tout fraîchement belges (le royaume vient d’être fondé, en 1830). De Coster va mener une vie contrariée, dans ses amours comme dans sa vie professionnelle. Formé par les jésuites, étudiant en droit et en lettres, contraint de travailler dans la banque puis d’enseigner à l’Ecole militaire de Bruxelles, il passe trop de temps à l’écart de ses passions, l’histoire, les lettres anciennes. Bel homme, altier, il n’est pas pris au sérieux sauf auprès d’une bande de bruxellois non-conformistes et bons vivants,la Société des Joyeux, fondée en 1847. Beaucoup de tintamarre chez ces étudiants prolongés qui ont en commun la détestation du parisianisme et du conformisme sulpicien, ultramontain, de la classe dirigeante belge.

La crisi finanziaria che è scoppiata negli Stati Uniti e che dopo ha coinvolto tutto il mondo, richiede adeguate misure da parte della comunità globale. Ma quali azioni dovrebbero essere considerate adeguate in questo caso?

La crisi finanziaria che è scoppiata negli Stati Uniti e che dopo ha coinvolto tutto il mondo, richiede adeguate misure da parte della comunità globale. Ma quali azioni dovrebbero essere considerate adeguate in questo caso?

Dr. Ernst-Georg RENDA:

Dr. Ernst-Georg RENDA:

Just as Mussolini looked to Ancient Rome for the model of a healthy, organic society, the Ancient Romans looked to Sparta. In the first century (A.D.), as Rome continued its imperial ascent to near-hemispheric domination, the distance between the virtuous Republican nobility and the garish imperial nobility began to alert many to the potential for social degeneration. One of these was Plutarch, a Roman scholar of Greek birth.

Just as Mussolini looked to Ancient Rome for the model of a healthy, organic society, the Ancient Romans looked to Sparta. In the first century (A.D.), as Rome continued its imperial ascent to near-hemispheric domination, the distance between the virtuous Republican nobility and the garish imperial nobility began to alert many to the potential for social degeneration. One of these was Plutarch, a Roman scholar of Greek birth.

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/