Les guerres auto-génératrices des États-Unis

Aujourd’hui, le défi politique le plus pressant au monde est celui d’empêcher que la soi-disant “Pax Americana” ne dégénère progressivement vers un conflit mondial majeur, comme ce fut le cas au dix-neuvième siècle durant la soi-disant “Pax Britannica”. J’emploie le terme “soi-disant” car chacune de ces “pax”, dans ses derniers stades, est devenue de moins en moins pacifique et ordonnée, mais de plus en plus centrée sur l’imposition d’une puissance compétitrice, belliciste et inégalitaire par essence.

Il pourrait sembler prétentieux de considérer la prévention de cette guerre comme un but atteignable. Néanmoins, les mesures pour y parvenir sont loin d’être irréalisables ici même, aux États-Unis. Pour cela, nous n’avons pas besoin d’une nouvelle politique radicale et inédite, mais d’une réévaluation réaliste et indispensable de deux politiques récemment mises en œuvre – qui ont été discréditées et qui se sont avérées contre-productives –. Il faudrait alors nous en désengager progressivement.

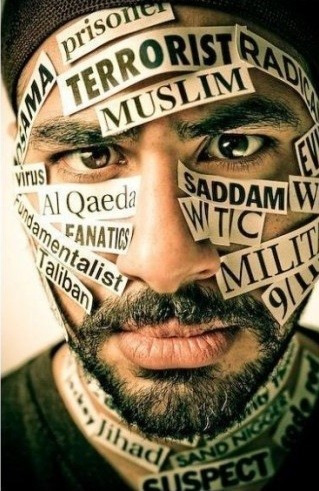

Je fais avant tout référence à la soi-disant “guerre contre la terreur” menée par les États-Unis. Dans ce pays, les politiques intérieure et étrangère sont de plus en plus altérées par une guerre contre le terrorisme qui est contre-productive, augmentant en fait le nombre d’auteurs et de victimes d’attaques terroristes. Elle est aussi profondément malhonnête, sachant que les politiques de Washington contribuent en réalité à financer et à armer les jihadistes qui sont normalement censés être des ennemis.

Par-dessus tout, la “guerre contre la terreur” est auto-génératrice puisqu’elle produit plus de terroristes qu’elle n’en élimine, comme de nombreux experts s’en sont alarmés. Et elle est devenue inextricablement liée à la “guerre contre la drogue”, la précédente campagne auto-génératrice et désespérément ingagnable des États-Unis.

En effet, ces deux guerres auto-génératrices n’en font aujourd’hui qu’une seule. En lançant la “guerre contre la drogue”, les États-Unis ont favorisé un para-État organisant la terreur en Colombie (appelé l’AUC, pour Autodéfenses Unies de Colombie), ainsi qu’un règne de l’horreur encore plus sanglant au Mexique (avec 50 000 personnes tuées ces six dernières années). (1) En déclenchant en 2001 une “guerre contre le terrorisme” en Afghanistan, les États-Unis ont contribué à doubler la production d’opium dans ce pays, qui est ainsi devenu la source de 90% de l’héroïne mondiale et de la plus grande part globale du hachich. (2)

Il faudrait que les citoyens des États-Unis prennent conscience de ce schéma général voulant que la production de drogue augmente systématiquement là où leur pays intervient militairement – en Asie du Sud-Est dans les années 1950 et 1960, en Colombie et en Afghanistan ensuite. (La culture de l’opium a aussi augmenté en Irak après l’invasion de ce pays par l’U.S. Army en 2003.) (3) Et le contraire est également avéré : la production de drogue décline là où les États-Unis stoppent leurs interventions militaires, notamment en Asie du Sud-Est depuis les années 1970. (4)

Les deux guerres auto-génératrices des États-Unis sont lucratives pour les intérêts privés qui font du lobbying afin qu’elles se poursuivent. (5) Dans le même temps, elles contribuent toutes deux à amplifier l’insécurité et l’instabilité en Amérique et dans le monde.

Ainsi, à travers une dialectique paradoxale, le Nouvel Ordre Mondial des États-Unis dégénère progressivement vers un Nouveau Désordre Mondial. Par ailleurs, bien que semblant invincible, l’État de sécurité nationale, assailli par des problèmes de pauvreté, de disparité de revenus et de drogue, devient progressivement un État d’insécurité nationale paralysé par des blocages institutionnels.

En utilisant l’analogie des erreurs britanniques de la fin du dix-neuvième siècle, l’objectif de ce travail est de promouvoir un retour progressif à un ordre international plus stable et plus juste par une série de mesures concrètes, dont certaines seraient mises en œuvre par étapes. En utilisant comme exemple le déclin de la Grande-Bretagne, j’espère démontrer que la solution ne peut venir du système actuel centré sur les partis politiques, mais de personnes qui lui sont extérieures.

Les folies de la Pax Britannica

Les ultimes erreurs des leaders impériaux britanniques sont particulièrement instructives pour comprendre notre situation difficile aujourd’hui. Dans les deux cas, un excès de puissance par rapport aux véritables besoins défensifs a conduit à des expansions d’influence de plus en plus injustes et contre-productives. Mon analyse dans les paragraphes suivants est univoquement négative. En effet, elle ignore les accomplissements positifs du système impérial dans les domaines de la santé et de l’éducation à l’étranger. Cependant, la consolidation de la puissance britannique conduisit à l’appauvrissement de nations autrefois prospères telles que l’Inde. Elle aboutit également à une paupérisation des travailleurs en Grande-Bretagne. (6)

Comme Kevin Phillips l’a démontré, l’une des principales raisons à ce phénomène fut la délocalisation croissante des capitaux d’investissement et de la capacité productive britanniques :

«Ainsi bascula la Grande-Bretagne dans des conditions semblables à celles des États-Unis dans les années 1980 et dans la majeure partie des années 1990 – d’une part, un effondrement du niveau des salaires (hors postes de direction) accompagné d’un déclin des industries de base ; et au sommet de l’échelle, un âge d’or pour les banques, les services financiers et les valeurs boursières, une nette augmentation dans la part du revenu généré par l’investissement, ainsi qu’un impressionnant pourcentage des profits et des ressources se concentrant vers le percentile du sommet.» (7)

Les dangers des disparités croissantes de revenus et de richesses étaient facilement identifiés à cette époque, notamment par le jeune politicien Winston Churchill. (8) Mais seule une minorité avait remarqué l’analyse perspicace de John A. Hobson dans son livre intitulé Imperialism (1902). Selon lui, la recherche immodérée du profit – cause de la délocalisation du capital hors des frontières –, créa le besoin d’établir un appareil de défense surdimensionné pour protéger ce système. À l’étranger, l’une des conséquences de ce phénomène a été un usage plus étendu et brutal des armées britanniques. Hobson définit l’impérialisme de son époque, qui débuta selon lui vers 1870, comme « un affaiblissement […] de l’authentique nationalisme, à travers des tentatives de déborder de nos rivages naturels et d’absorber les territoires proches ou lointains où vivent des peuples récalcitrants et inassimilables. » (9)

Comme l’avait écrit en 1883 Sir John Robert Seeley, un historien de Grande-Bretagne, on pourrait dire de l’Empire britannique qu’il avait été « acquis dans un élan d’inadvertance » (« in a fit of absence of mind »). Mais on ne pourrait l’affirmer au sujet des avancées de Cecil Rhodes en Afrique. L’une des causes premières de l’expansion britannique a été la mauvaise répartition des richesses, et elle en fut également une inévitable conséquence. La majeure partie du livre d’Hobson attaquait l’exploitation occidentale du Tiers-Monde, en particulier en Afrique et en Asie. (10) Il faisait ainsi écho à la description, par Thucydide, de

« comment Athènes fut défaite par la cupidité sans limite (pleonexia) dont elle a fait preuve lors de son expédition inutile en Sicile, une folie présageant celles des États-Unis au Vietnam et en Irak [ainsi que de la Grande-Bretagne en Afghanistan et dans le Transvaal]. Thucydide attribua l’émergence de cette folie aux rapides changements qu’Athènes a connus après la mort de Périclès, et en particulier à la montée en puissance d’une oligarchie prédatrice. » (11)

À la fois l’apogée de l’Empire britannique et le début de son déclin peuvent être situés dans les années 1850. Durant cette décennie, Londres institua un contrôle direct sur l’Inde, remplaçant ainsi la Compagnie des Indes qui avait purement une fonction d’exploiteur.

Mais dans la même décennie, la Grande-Bretagne s’est entendue avec la France ouvertement expansionniste de Napoléon III (et avec l’Empire ottoman) dans ses ambitions hostiles envers le statut de la Russie en Terre Sainte. Bien que la Grande-Bretagne sortît vainqueur de la guerre de Crimée, les historiens ont depuis jugé cette victoire comme l’une des principales causes de la rupture dans l’équilibre des puissances, qui avait prévalu en Europe depuis le Congrès de Vienne en 1815. Ainsi, pour la Grande-Bretagne, l’héritage de cette guerre fut une armée plus efficace et modernisée, mais un monde plus dangereux et instable. (À l’avenir, les historiens pourraient juger que l’aventure libyenne de l’OTAN en 2011 ait joué un rôle comparable dans la fin de la détente entre les États-Unis et la Russie.)

La guerre de Crimée a également vu l’émergence de ce qui fut peut-être le premier mouvement antiguerre important en Grande-Bretagne, bien que l’on s’en souvienne avant tout car il mit fin aux rôles politiques actifs de ses principaux leaders, John Codben et John Bright. (12) En peu de temps, les gouvernements et les dirigeants de Grande-Bretagne se sont radicalisés vers la droite. Ceci conduisit, par exemple, au bombardement de l’Alexandrie par Gladstone en 1882, afin de recouvrer les dettes que les Égyptiens avaient contractées auprès d’investisseurs privés britanniques.

En lisant l’analyse économique d’Hobson à la lumière des écrits de Thucydide, nous pouvons réfléchir sur le facteur moral de la cupidité démesurée (pleonexia) encouragée par une puissance britannique sans limitations. En 1886, la découverte de réserves d’or colossales au sein de la république boer du Transvaal, qui était nominalement indépendante, attira l’attention de Cecil Rhodes – ce dernier s’étant déjà enrichi grâce aux concessions minières et diamantaires qu’il avait malhonnêtement acquises dans le Matabeleland –. Rhodes voyait alors une opportunité de s’accaparer également les champs aurifères dans le Transvaal, en renversant le gouvernement boer avec le soutien des Uitlanders (les étrangers, majoritairement britanniques, qui avaient afflué dans cette région).

En 1895, après l’échec de ses manigances impliquant directement les Uitlanders, Cecil Rhodes, en sa qualité de Premier ministre de la Colonie britannique du Cap, soutint une invasion du Transvaal par ce que l’on appelle le raid Jameson – un groupe hétérogène composé de membres de la police montée et de mercenaires volontaires –. Ce raid n’aboutit pas seulement à un échec, mais également à un scandale : Rhodes fut contraint de démissionner de son poste de Premier ministre, et son frère fut emprisonné. Les détails du raid Jameson et de la guerre des Boers engendrée par cette opération sont trop complexes pour être abordés ici. Néanmoins, le résultat final est qu’à l’issue de cette guerre, Cecil Rhodes s’était accaparé la majeure partie des champs aurifères.

L’étape suivante dans l’expansionnisme abondamment financé de Rhodes fut sa vision d’un chemin de fer entre le Cap et le Caire, qui aurait traversé les colonies contrôlées par la Grande-Bretagne. Comme nous le verrons dans quelques lignes, ce projet engendra la vision française concurrente d’un chemin de fer “est-ouest”, ce qui déclencha une première série de crises attisées par la compétition impériale. Progressivement, ces crises s’intensifièrent jusqu’à engendrer la Première Guerre mondiale.

Selon Carroll Quigley, Cecil Rhodes fonda également une société secrète ayant comme objectif principal une plus large expansion de l’Empire britannique. La Table Ronde (Round Table) en fut une ramification, et elle généra à son tour l’Institut Royal des Relations Internationales (RIIA pour Royal Institute of International Affairs). En 1917, certains membres de la Table Ronde états-unienne contribuèrent également à fonder l’organisation sœur du RIIA, le Conseil des Relations Étrangères basé à New York (CFR pour Council on Foreign Relations). (13)

Certains analystes ont jugé que l’argument de Carroll Quigley était exagéré. Cependant, que l’on soit d’accord ou pas avec ce dernier, nous pouvons observer une continuité entre l’avidité expansionniste de Cecil Rhodes en Afrique dans les années 1890 et celle des entreprises pétrolières britanniques et états-uniennes durant l’après-guerre, lors des coups d’État soutenus par le CFR en Iran (1953), en Indonésie (1965) et au Cambodge (1970).14 Dans tous ces exemples, la cupidité privée (bien qu’elle émanait d’entreprises plutôt que d’individus) imposa la violence d’État et/ou la guerre comme questions de politique publique. Il en résulta l’enrichissement et le renforcement des entreprises privées au sein de ce que j’ai appelé la Machine de guerre américaine, ce processus affaiblissant les institutions qui représentent l’intérêt général.

Mon argument central est que, de façon prévisible, le développement progressif de la marine et des armées britanniques a provoqué un réarmement chez les autres puissances, particulièrement en France et en Allemagne ; et ce processus a rendu inévitable la Première Guerre mondiale (ainsi que la Seconde). Rétrospectivement, il n’est pas difficile de remarquer que ce renforcement des appareils militaires ait contribué, de manière désastreuse, non pas à la sécurité mais à une insécurité de plus en plus dangereuse – pas seulement pour les puissances impériales mais pour le monde entier –. Puisque la suprématie globale des États-Unis surpasse aujourd’hui celle de l’Empire britannique à son apogée, nous n’avons pas observé, jusqu’à présent, de répercussions comparables dans les ambitions concurrentielles d’autres États ; néanmoins, une augmentation des réactions violentes venant de peuples de plus en plus opprimés (ou ce que les médias appellent “le terrorisme”) commence à se faire ressentir.

En regardant en arrière, nous pouvons également constater que l’appauvrissement progressif de l’Inde et d’autres colonies assura le fait que l’Empire britannique deviendrait de plus en plus instable, et qu’il serait finalement condamné à disparaître. Cela ne semblait pas évident à cette époque ; et au dix-neuvième siècle, comparativement à aujourd’hui, peu de Britanniques autres que John A. Hobson remettaient en cause les décisions politiques qui conduisirent leur pays de la Longue Dépression des années 1870 jusqu’à la “ruée vers l’Afrique” et la course aux armements correspondante. (15) Pourtant, lorsque l’on examine aujourd’hui ces décisions, on ne peut que s’étonner de l’étroitesse d’esprit, de la stupidité et de la courte vue des prétendus hommes d’État de cette époque. Les crises absurdes mais alarmantes que leurs décisions ont généré dans des contrées lointaines d’Afrique, comme à Fachoda (1898) ou à Agadir (1911), renforcent cette idée. (16)

Nous pouvons également remarquer comment des crises internationales ont pu être initialement provoquées par de très petites factions bureaucratiques hors de contrôle. La crise de Fachoda, au Sud-Soudan, impliqua une troupe insignifiante de 132 officiers et soldats français. Ces derniers, après un périple de 14 mois, étaient animés par le vain espoir d’établir une présence française d’est en ouest à travers l’Afrique (projetant ainsi de contrecarrer la vision qu’avait Rhodes d’une présence britannique s’étendant du nord au sud du continent africain). (17) Lors de ce que l’on appelle le “coup d’Agadir” (ou Panzersprung), l’arrivée provocatrice de la canonnière allemande SMS Panzer dans cette ville marocaine était une idée insensée d’un secrétaire adjoint aux Affaires étrangères ; sa principale conséquence fut de cimenter l’Entente cordiale franco-anglaise, contribuant ainsi à la défaite de l’Allemagne durant la Première Guerre mondiale. (18)

La Pax Americana à l’aune de la Pax Britannica

Le monde n’est pas condamné à répéter la tragédie d’une guerre mondiale à l’époque de la Pax Americana. L’interdépendance globale, et par-dessus tout les communications, ont connu une importante amélioration. Nous possédons le savoir, les compétences et les motivations pour comprendre les processus historiques avec plus de maîtrise qu’auparavant. Essentiellement, il est de plus en plus évident pour une minorité globale que l’hyper-militarisme des États-Unis, justifié par des motifs sécuritaires, devient en fait une menace pour la sécurité de ce pays et du monde entier. En effet, cette tendance belliciste suscite et déclenche des guerres de plus en plus vastes – ce qui rappelle l’hyper-militarisme britannique du dix-neuvième siècle.

Au milieu de ce déséquilibre global grandissant, il existe un motif de consolation pour le peuple des États-Unis. Puisque les causes de l’insécurité mondiale se situent de plus en plus dans leur pays, les remèdes à ce problème s’y trouvent également. Bien plus que leurs prédécesseurs britanniques, et contrairement aux autres peuples aujourd’hui, les citoyens des États-Unis ont l’opportunité de réduire les tensions globales et d’évoluer ainsi vers un ordre international plus équitable. Bien entendu, nul ne peut prédire qu’une telle restauration puisse être accomplie. Toutefois, la fin catastrophique de la Pax Britannica et le fardeau de plus en plus lourd que doivent supporter les citoyens états-uniens suggèrent qu’elle est nécessaire. En effet, l’expansionnisme unilatéral de leur pays, comme celui de la Grande-Bretagne autrefois, contribue actuellement à rompre les ententes et les arrangements juridiques internationaux qui ont apporté une relative stabilité pendant des décennies – notamment ceux de la Charte des Nations Unies.

Il doit être clairement affirmé que l’actuel renforcement de l’appareil militaire des États-Unis est la principale cause du réarmement global. De façon préoccupante, ce processus rappelle la course aux armements alimentée par l’industrie militaire britannique, qui conduisit au coup d’Agadir en 1911 et, peu après, à la Première Guerre mondiale. Cependant, le réarmement actuel ne peut être qualifié de “course aux armements”. En effet, les États-Unis – et leurs alliés de l’OTAN, dont la politique requiert de posséder des armements compatibles –, dominent tellement le marché militaire mondial que les ventes d’armes correspondantes de la Russie et de la Chine apparaissent dérisoires en comparaison :

«En 2010 […] les États-Unis ont maintenu leur position dominante dans la foire globale de l’armement, signant pour 21,3 milliards de dollars d’exportations d’armes, soit une part de 52,7% [du marché international] […].

La Russie occupait la deuxième position, avec des ventes d’armements à hauteur de 7,8 milliards en 2010, soit 19,3% du marché, contre 12,8 milliards de dollars en 2009. En termes de ventes, derrière les États-Unis et la Russie, on retrouve la France, la Grande-Bretagne, la Chine, l’Allemagne et l’Italie.» (19)

Un an plus tard, l’ampleur de l’hégémonie absolue des États-Unis dans les exportations d’armements avait plus que doublé, pour représenter 79% des ventes d’armes globales :

« L’année dernière, les exportations d’armes des États-Unis ont totalisé 66,3 milliards [de dollars], soit plus des trois quarts du marché mondial de l’armement, estimé à 85,3 milliards en 2011. Bien qu’étant en deuxième position, la Russie était loin derrière, enregistrant des ventes à hauteur de 4,8 milliards. » (20)

Et actuellement, quelle est la principale activité de l’OTAN nécessitant des armes ? Non pas la défense contre la Russie, mais le soutien des États-Unis pour leur guerre auto-génératrice contre le terrorisme, en Afghanistan comme autrefois en Irak. La “guerre contre la terreur” devrait être perçue comme ce qu’elle est réellement : un prétexte pour maintenir une armée US dangereusement hypertrophiée, à travers un exercice injuste du pouvoir qui s’avère de plus en plus instable.

En d’autres termes, les États-Unis sont aujourd’hui, et de loin, le premier pays à inonder le monde avec de l’armement. Les citoyens de ce pays doivent impérativement exiger une réévaluation de ce facteur d’aggravation de la pauvreté et de l’insécurité. Nous devons nous remémorer la célèbre mise en garde d’Eisenhower en 1953, selon laquelle «[c]haque fusil qui est fabriqué, chaque navire de guerre déployé, chaque roquette tirée signifie – est, dans son sens ultime, – un vol perpétré contre ceux qui ont faim et qui ne peuvent se nourrir, contre ceux qui ont froid et qui ne peuvent se vêtir». (21)

Il est nécessaire de rappeler que le Président Kennedy, dans son discours prononcé le 10 juin 1963 à l’American University, esquissa une vision de paix qui ne serait pas explicitement «une Pax Americana imposée au monde par les armes de guerre américaines». (22) Bien qu’éphémère, sa vision était sage. Soixante ans après la genèse du système de sécurité US – la soi-disant Pax Americana –, les États-Unis eux-mêmes se retrouvent piégés dans une situation d’insécurité psychologique de plus en plus marquée par la paranoïa. Les caractéristiques traditionnelles de la culture états-unienne, comme le respect de l’habeas corpus et du droit international, sont en train d’être abandonnées à cause d’une prétendue menace terroriste qui, pourtant, est en grande partie engendrée par les États-Unis. Et ce phénomène est observable au sein même de ce pays autant qu’à l’étranger.

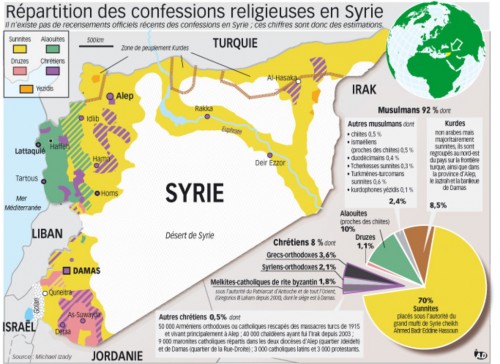

L’alliance secrète USA-Arabie

Des 66,3 milliards de dollars d’exportations d’armes US en 2011, plus de la moitié était destinée à l’Arabie saoudite, ce qui représente 33,4 milliards de dollars. Ces ventes incluaient des dizaines d’hélicoptères de types Apache et Black Hawk qui, selon le New York Times, sont nécessaires à l’Arabie saoudite pour se défendre contre l’Iran. Néanmoins, ils correspondent davantage à l’implication croissante de ce pays dans des guerres asymétriques et agressives (par exemple en Syrie). (23)

Ces ventes d’armes à l’Arabie saoudite n’étaient pas fortuites ; elles sont le fruit d’un accord entre les deux pays destiné à compenser l’afflux de dollars US utilisés pour payer le pétrole saoudien. Durant les chocs pétroliers de 1971 et de 1973, le Président Nixon et Henry Kissinger négocièrent un accord avec l’Arabie saoudite et l’Iran afin de payer le pétrole brut à des prix bien plus élevés, mais à condition que ces deux pays recyclent leurs pétrodollars de différentes manières – principalement par des achats d’armements US . (24)

La richesse des États-Unis et celle de l’Arabie saoudite sont devenues plus interdépendantes que jamais, ce qui est ironique. En effet, pour reprendre les termes d’un câble diplomatique ayant fuité, «[l]es donateurs saoudiens restent les principaux financeurs de groupes extrémistes comme al-Qaïda». (25) La Rabita (ou Ligue Islamique Mondiale), lancée et massivement financée par la famille royale saoudienne, a fourni un lieu pour les rencontres internationales de salafistes mondialement actifs, incluant certains leaders d’al-Qaïda. (26)

En résumé, les richesses générées par la relation entre les États-Unis et l’Arabie saoudite financent autant les jihadistes apparentés à al-Qaïda qui opèrent à travers le monde que les guerres auto-génératrices menées contre ces derniers par les forces US. Il en découle une militarisation croissante aussi bien à l’étranger qu’aux États-Unis, à mesure qu’apparaissent de nouveaux fronts dans la soi-disant “guerre contre la terreur” au sein de régions autrefois paisibles, telles que le Mali – cette évolution étant initialement prévisible.

Les médias ont tendance à présenter la “guerre contre la terreur” comme un conflit opposant des gouvernements légitimes à des fondamentalistes islamistes fanatiques et hostiles à la paix. En réalité, la plupart des pays collaborent périodiquement avec les mêmes forces qu’ils combattent à d’autres occasions, et ce depuis longtemps. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne font pas figure d’exception à cette règle.

Aujourd’hui, la politique étrangère des États-Unis est de plus en plus chaotique, en particulier leurs opérations clandestines. Dans certains pays, notamment en Afghanistan, les États-Unis sont en train de combattre des jihadistes que la CIA avait soutenus dans les années 1980, et qui bénéficient encore du soutien de nos alliés nominaux que sont l’Arabie saoudite et le Pakistan. Dans d’autres nations, comme en Libye, les États-Unis ont apporté leur protection et leur appui indirect au même genre d’islamistes. Il existe également des pays, notamment le Kosovo, au sein desquels les États-Unis ont aidé les fondamentalistes à accéder au pouvoir. (27)

Au Yémen, les autorités US ont concédé que leurs clients y soutenaient des jihadistes. Comme l’a rapporté l’universitaire Christopher Boucek il y a quelques années, s’exprimant devant la fondation Carnegie Endowment of International Peace,

« [l]’extrémisme islamiste au Yémen résulte d’un processus long et complexe. Dans les années 1980, un grand nombre de Yéménites ont participé au jihad antisoviétique en Afghanistan. Après la fin de l’occupation soviétique, le gouvernement yéménite encouragea ses citoyens à revenir, et il permit également aux vétérans étrangers de s’installer au Yémen. La plupart de ces Arabes afghans furent cooptés par le régime et intégrés au sein des différentes administrations sécuritaires de l’État. Ce genre de cooptation fut également mené au profit d’individus emprisonnés par le gouvernement yéménite après les attaques terroristes du 11-Septembre. Dès 1993, dans un rapport des renseignements aujourd’hui déclassifié, le Département d’État US avait relevé que le Yémen était en train de devenir un important point de chute pour de nombreux combattants ayant quitté l’Afghanistan. Ce rapport assurait également que le gouvernement yéménite était soit réticent, soit incapable de restreindre leurs activités. Durant les années 1980 et 1990, l’islamisme et les activités qui en résultaient furent utilisés par le régime afin de supprimer les opposants intérieurs. Par ailleurs, durant la guerre civile de 1994, les islamistes combattirent les forces du sud.» (28)

En mars 2011, ce même universitaire observa que la guerre des États-Unis contre le terrorisme avait eu comme résultat de soutenir un gouvernement impopulaire, l’aidant ainsi à éviter de mettre en œuvre des réformes nécessaires :

«Eh bien, je pense qu’en ce qui concerne – que notre politique au Yémen a été [exclusivement centrée sur] le terrorisme – [qu’elle s’est focalisée sur] le terrorisme et la sécurité et al-Qaïda dans la péninsule arabique [AQPA], excluant quasiment tout le reste. Je pense que malgré ce que – ce que disent les gens dans l’administration, nous sommes concentrés sur le terrorisme –. Nous n’avons pas porté notre attention sur les défis systémiques que doit affronter le Yémen : le chômage, les abus dans la gouvernance, la corruption. Je pense que ce sont les facteurs qui conduiront à l’effondrement de l’État. Ce n’est pas AQPA. […] [T]out le monde au Yémen voit que nous soutenons [ces] régimes, aux dépens du peuple yéménite.» (29)

Dans des termes plus abrupts, la « guerre contre la terreur » des États-Unis est l’une des principales raisons expliquant pourquoi le Yémen, comme d’autres pays, reste sous-développé et demeure un terrain fertile pour le terrorisme jihadiste.

Mais la politique étrangère des États-Unis, dans les domaines sécuritaires, n’est pas la seule à contribuer à la crise yéménite. L’Arabie saoudite a des intérêts dans le renforcement de l’influence jihadiste au sein du Yémen républicain. Ce fut le cas depuis les années 1960, lorsque la famille royale saoudienne eut recours à des tribus conservatrices des collines du nord du Yémen afin de repousser une attaque contre le sud de l’Arabie saoudite par le gouvernement yéménite – républicain et soutenu par Nasser. (30)

Ces machinations des différents gouvernements et de leurs agences de renseignement peuvent créer des situations d’une obscurité impénétrable. Par exemple, comme l’a rapporté le sénateur John Kerry, l’un des principaux leaders d’al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) «est un citoyen saoudien qui a été rapatrié en Arabie saoudite au mois de novembre 2007 [après avoir été emprisonné à] Guantanamo[,] et qui a repris des activités radicales [au Yémen] après avoir suivi un parcours de réhabilitation dans son pays.» (31)

Comme d’autres nations, les États-Unis peuvent être amenés à nouer des ententes avec les jihadistes d’al-Qaïda pour les aider à combattre dans des zones d’intérêt mutuel à l’étranger, comme en Bosnie. La condition de cette collaboration est que ces terroristes ne se retournent pas contre eux. Cette pratique a clairement contribué à l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center, lorsqu’au moins deux de ses auteurs avaient été mis à l’abri de toute arrestation. Ils furent ainsi protégés par les autorités US car ils participaient à un programme basé au centre al-Kifah de Brooklyn, qui visait à préparer des islamistes à la guerre en Bosnie. En 1994, au Canada, le FBI assura la libération d’Ali Mohamed, un agent double des États-Unis et d’al-Qaïda opérant au sein du centre al-Kifah. Peu après, Mohamed se rendit au Kenya où, selon le Rapport de la Commission sur le 11-Septembre, il “dirigea” les organisateurs de l’attentat de 1998 contre l’ambassade des États-Unis à Nairobi. (32)

Le soutien de l’Arabie saoudite aux terroristes

Dans ce sombre jeu, le plus important acteur est probablement l’Arabie saoudite. En effet, ce pays n’a pas seulement exporté des jihadistes aux quatre coins du globe, mais il les a également financés – comme nous l’avons vu précédemment –, parfois en coordination avec les États-Unis. Un article sur les fuites des transmissions diplomatiques états-uniennes, paru en 2010 dans le New York Times, révélait en citant l’un de ces câbles que «[l]es donateurs saoudiens restent les principaux financeurs de groupes extrémistes comme al-Qaïda». (33)

En 2007, le Sunday Times rapporta également que

« […] les riches Saoudiens restent les principaux financeurs des réseaux terroristes internationaux. ‘Si je pouvais en quelques sortes claquer des doigts et couper les subventions [des activités terroristes] par un pays, je viserais l’Arabie saoudite’ déclara Stuart Levey, le fonctionnaire du Département du Trésor américain chargé de surveiller le financement du terrorisme. » (34)

Selon Rachel Ehrenfeld, des rapports similaires, faisant état d’un financement saoudien du terrorisme, ont émané des autorités irakiennes, pakistanaises et afghanes :

«En 2009, la police pakistanaise a rapporté que les organisations caritatives saoudiennes continuaient de financer al-Qaïda, les Talibans et le Lashkar-e-Taiba. Selon ce rapport, les Saoudiens ont donné 15 millions de dollars aux jihadistes, incluant les responsables des attaques suicides au Pakistan et de la mort de Benazir Bhutto, l’ancien Premier ministre pakistanais.

En mai 2010, Buratha News Agency, une source journalistique indépendante basée en Irak, parla d’«un document des renseignements saoudiens ayant fuité. Celui-ci

démontrait un soutien continu d’al-Qaïda en Irak par le gouvernement d’Arabie saoudite. Ce soutien prenait la forme d’argent liquide et d’armes. […] Un article paru le 31 mai 2010 dans The Sunday Times de Londres a révélé que, selon le pôle financier du renseignement afghan (FinTRACA), au moins 1,5 milliards de dollars venant d’Arabie saoudite avaient pénétré clandestinement en Afghanistan depuis 2006. Cet argent était très probablement destiné aux Talibans.» (35)

Cependant, selon le Times, le soutien saoudien en faveur d’al-Qaïda ne se limitait pas au financement :

« Ces derniers mois, des prédicateurs saoudiens ont provoqué la consternation en Irak et Iran après avoir publié des fatwas appelant à la destruction des grands mausolées chiites à Nadjaf et à Kerbala, en Irak – certains ayant déjà été ciblés par des attentats à la bombe –. Et tandis que des membres importants de la dynastie régnante des Saoud expriment régulièrement leur aversion pour le terrorisme, certains responsables qui défendent l’extrémisme sont tolérés au sein du royaume.

En 2004, le cheikh Saleh al-Luhaidan, le haut magistrat qui supervise les procès relatifs au terrorisme, fut enregistré dans une mosquée alors qu’il encourageait les hommes [suffisamment] jeunes à combattre en Irak. ‘Aujourd’hui, pénétrer sur le sol irakien est devenu risqué’, mit-t-il en garde. ‘Il faut éviter ces satellites maléfiques et ces drones aériens, qui occupent chaque parcelle du ciel irakien. Si quelqu’un se sent capable d’entrer en Irak afin de rejoindre le combat, et si son intention est de faire triompher la parole de Dieu, alors il est libre de le faire.’ » (36)

L’exemple du Mali

Aujourd’hui, un processus comparable est en train de dérouler en Afrique, où le fondamentalisme wahhabite saoudien « s’est répandu ces dernières années au Mali[,] par le biais de jeunes imams revenant de leurs études [religieuses suivies] dans la péninsule arabique. » (37) La presse internationale, incluant Al-Jazira, a rapporté la destruction de mausolées historiques par des jihadistes locaux :

«Selon des témoins, deux mausolées de l’ancienne mosquée de terre [du cimetière] de Djingareyber, à Tombouctou, ont été détruits par des combattants d’Ansar Dine, un groupe lié à al-Qaïda qui contrôle le nord du Mali. Ce site classé au patrimoine mondial [de l’UNESCO] est donc menacé. […] Cette nouvelle démolition survient après les attaques de la semaine dernière contre d’autres monuments historiques et religieux de Tombouctou, actions qualifiées de ‘destruction insensée’ par l’UNESCO. Ansar Dine a déclaré que les anciens mausolées étaient ‘haram’, ou interdits par l’Islam. La mosquée de Djingareyber est l’une des plus importantes à Tombouctou, et elle a été l’une des principales attractions de cette ville légendaire avant que la région ne devienne une zone interdite pour les touristes. Ansar Dine a juré de continuer à détruire tous les mausolées ‘sans exception’, au beau milieu d’un déferlement de tristesse et d’indignation aussi bien au Mali qu’à l’étranger.» (38)

Néanmoins, les auteurs de la plupart de ces récits – y compris celui d’Al-Jazira –, n’ont pas souligné le fait que la destruction des tombeaux avait été une vieille pratique wahhabite, pas seulement soutenue mais perpétrée par le gouvernement saoudien :

«Entre 1801 et 1802, sous le règne d’Abdelaziz ben Mohammed ben Saoud, les wahhabites saoudiens attaquèrent et envahirent les villes saintes de Kerbala et de Nadjaf, en Irak. Ils y massacrèrent une partie de la population musulmane et y détruisirent les tombeaux d’Husayn ibn Ali, le petit fils de Mahomet et le fils d’Ali (Ali ibn Abi Talib, le gendre de Mahomet). Entre 1803 et 1804, les Saoudiens s’emparèrent de La Mecque et de Médine où ils démolirent des monuments historiques, ainsi que divers sites et lieux saints musulmans – tels que le mausolée construit sur le tombeau de Fatima, la fille de Mahomet –. Ils avaient même l’intention de démolir la tombe de Mahomet lui-même, la jugeant idolâtre. En 1998, les Saoudiens détruisirent au bulldozer et brulèrent la tombe d’Amina bint Wahb, la mère de Mahomet, provoquant l’indignation à travers le monde musulman.» (39)

Une opportunité pour la paix

Aujourd’hui, nous devons établir une distinction entre le royaume d’Arabie saoudite et le wahhabisme promu par de hauts dignitaires religieux saoudiens et par certains membres de la famille royale. En particulier, le roi Abdallah a tendu la main à d’autres religions, visitant le Vatican en 2007 et encourageant la tenue d’une conférence interconfessionnelle avec des responsables chrétiens et juifs, qui s’est déroulée l’année suivante.

En 2002, alors qu’il était prince héritier, Abdallah fit également une proposition pour parvenir à la paix entre Israël et ses voisins lors d’un sommet des nations de la Ligue arabe. Son plan, qui a été soutenu à de nombreuses reprises par les gouvernements de cette organisation, appelait à la normalisation des relations entre l’ensemble des pays arabes et Israël, en échange d’un retrait complet des territoires occupés (incluant Jérusalem-Est) ainsi que d’un “règlement équitable” de la crise des réfugiés palestiniens basé sur la Résolution 194 de l’ONU. En 2002, ce plan a été rejeté par Ariel Sharon, alors Premier ministre d’Israël, ainsi que par George W. Bush et Dick Cheney, qui étaient déterminés à entrer en guerre contre l’Irak. Néanmoins, comme l’a relevé David Ottaway du Woodrow Wilson Center,

«Le plan de paix proposé par Abdallah en 2002 reste une fascinante base pour une possible coopération entre les États-Unis et l’Arabie saoudite sur la question israélo-palestinienne. La proposition d’Abdallah fut soutenue par l’ensemble de la Ligue arabe durant son sommet de 2002 ; Le Président israélien Shimon Peres et [celui qui était alors le Premier ministre Ehud] Olmert en ont parlé favorablement ; et Barack Obama, qui avait choisi la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya pour sa première interview après sa prise de fonction, félicita Abdallah pour le “grand courage” dont il avait fait preuve en élaborant cette proposition de paix. Toutefois, Benjamin Netanyahou, qui est pressenti pour être le nouveau Premier ministre israélien, s’est fermement opposé à ce plan saoudien, en particulier à l’idée que Jérusalem-Est devrait être la capitale d’un État palestinien. » (40)

En 2012, ce plan est gelé, Israël laissant transparaître sa volonté d’action armée contre l’Iran et les États-Unis étant paralysés par une année électorale. Cependant, le Président israélien Shimon Peres a accueilli favorablement cette initiative en 2009 ; et George Mitchell, lorsqu’il était l’envoyé spécial du Président Obama au Moyen-Orient, annonça cette même année que l’administration Obama avait l’intention d’“incorporer” cette initiative dans sa politique moyen-orientale. (41)

Ces soutiens ainsi exprimés démontrent qu’un accord de paix au Moyen-Orient est théoriquement possible. Toutefois, ils sont loin de rendre probable son application. En effet, tout accord de paix nécessiterait la confiance mutuelle, mais il est difficile d’y parvenir lorsqu’un sentiment d’insécurité quant à l’avenir de sa propre nation hante chacune des parties. Certains commentateurs pro-sionistes tels que Charles Krauthammer rappellent que, durant les 30 années précédant les accords de Camp David, la destruction d’Israël était «le but unanime de la Ligue arabe». (42) De nombreux Palestiniens, ainsi que la majeure partie du Hamas, craignent qu’un accord de paix soit insatisfaisant et qu’il étoufferait en réalité leurs aspirations à un règlement équitable des différends.

Au Moyen-Orient, l’insécurité est particulièrement répandue à cause d’un ressentiment largement partagé. Celui-ci est engendré par l’injustice, elle-même alimentée et propagée par l’insécurité. L’actuel statu quo international trouve ses principales origines dans les injustices. Mais celle qui touche le Moyen-Orient s’avère – dans tous ses aspects – extrême, récente et permanente. Je le signale simplement pour donner ce conseil aux États-Unis : il faut se souvenir que les questions de sécurité et de justice ne peuvent être traitées séparément.

Par-dessus tout, il nous faut faire preuve de compassion. En tant qu’Américains, nous devons comprendre que les Israéliens autant que les Palestiniens vivent dans des conditions proches d’un état de guerre ; pourtant, ces deux peuples ont des raisons de craindre qu’un accord de paix puisse les laisser dans une situation encore pire que celle où ils se trouvent actuellement. Trop de civils innocents ont été tués au Moyen-Orient. Il faudrait que les actions des États-Unis n’aggravent pas ce lourd bilan humain.

Ce sentiment d’insécurité, qui est le principal obstacle à la paix, ne se limite pas au Moyen-Orient. Depuis le 11-Septembre, le peuple des États-Unis a ressenti l’angoisse de l’insécurité, et c’est la principale raison expliquant pourquoi il oppose si peu de résistance aux folies évidentes de la “guerre contre la terreur” de Bush, Cheney et Obama.

Ceux qui mènent cette guerre promettent de faire des États-Unis un endroit plus sûr. Pourtant, celle-ci continue d’assurer la prolifération des terroristes censés être les ennemis de l’Amérique. Elle continue également de disséminer la guerre à travers de nouveaux champs de bataille, notamment au Pakistan ou au Yémen. Générant ainsi ses propres ennemis, il semble probable que la “guerre contre la terreur” se poursuive sans relâche, puisqu’elle est aujourd’hui solidement enracinée dans l’inertie bureaucratique. De ce fait, elle ressemble beaucoup à la “guerre contre la drogue”, une politique irréfléchie qui maintient à un niveau élevé les coûts et les revenus narcotiques, ce qui attire de nouveaux trafiquants.

Par ailleurs, cette guerre contre le terrorisme amplifie surtout l’insécurité chez les musulmans, sachant qu’ils sont de plus en plus nombreux à affronter la crainte que des civils, et pas seulement des terroristes jihadistes, soient victimes d’attaques de drones. L’insécurité dans le Moyen-Orient est le principal obstacle à la paix dans cette région. Les Palestiniens vivent avec la peur quotidienne de l’oppression par les colons de Cisjordanie ainsi que des représailles de l’État hébreu. Les Israéliens vivent en craignant constamment leurs voisins hostiles. La famille royale saoudienne partage cette crainte. Ainsi, depuis le 11-Septembre et le déclenchement de la “guerre contre la terreur”, l’insécurité et l’instabilité se sont simultanément amplifiées.

L’insécurité moyen-orientale se répercute sur une échelle de plus en plus vaste. La peur d’Israël vis-à-vis de l’Iran et du Hezbollah trouve son écho dans la crainte iranienne d’attaques massives contre ses installations nucléaires, du fait des menaces israéliennes. Par ailleurs, d’anciens faucons états-uniens comme Zbigniew Brzezinski ont récemment averti qu’une attaque israélienne contre l’Iran pouvait aboutir à une guerre plus longue qu’annoncé – ce conflit pouvant s’étendre à d’autres pays. (43)

Selon moi, les citoyens des États-Unis devraient surtout craindre l’insécurité engendrée par les attaques de drones menées par leur pays. Si elles ne sont pas rapidement stoppées, ces frappes risquent d’avoir le même résultat que les attaques nucléaires US de 1945 : nous conduire vers un monde où de nombreuses puissances, et non plus une seule, possèdent cette arme. Elles pourraient alors être amenées à l’utiliser. Dans ce cas, les États-Unis seraient de loin la nouvelle cible la plus probable.

Je me demande combien de temps faudra-t-il aux citoyens de ce pays pour comprendre le cours prévisible de cette guerre auto-génératrice, et pour qu’ils se mobilisent contre celle-ci en constituant une force prévalente.

Que doit-on faire ?

En utilisant l’analogie des erreurs britanniques de la fin du dix-neuvième siècle, cet article a défendu un retour progressif vers un ordre international plus stable et plus juste par une série d’étapes concrètes, dont certaines sont graduelles :

1) Une réduction progressive des énormes budgets de la défense et du renseignement. Elle s’ajouterait alors à celle qui est actuellement envisagée pour des raisons financières, et elle devrait être de plus grande ampleur.

2) Une suppression graduelle des aspects violents de la soi-disant “guerre contre la terreur”, mais un maintien des moyens policiers traditionnels de lutte contre le terrorisme.

3) La récente intensification du militarisme US peut être attribuée en grande partie à l’“état d’urgence” décrété le 14 septembre 2001, et renouvelé chaque année depuis cette date par les présidents des États-Unis successifs. Cet état d’urgence doit être immédiatement interrompu, et ce que l’on appelle les mesures de “continuité du gouvernement” (COG pour Continuity of Government) qui lui sont associées doivent être réévaluées. Elles incluent la surveillance et les détentions sans mandats, ainsi que la militarisation de la sécurité intérieure aux États-Unis. (44)

4) Un retour aux stratégies qui dépendent essentiellement de la police civile et du renseignement pour traiter le problème du terrorisme.

Quarante ans plus tôt, j’en aurais appelé au Congrès pour qu’il entreprenne ces démarches nécessaires à dissiper l’état de paranoïa dans lequel nous vivons actuellement. Aujourd’hui, j’en suis arrivé à penser que cette institution est elle-même dominée par les cercles de pouvoir qui tirent profit de ce que j’ai nommé la Machine de guerre globale des États-Unis. Dans ce pays, les soi-disant “hommes d’État” sont autant impliqués dans le maintien de la suprématie de leur nation que ne l’étaient leurs prédécesseurs britanniques.

Toutefois, mentionner cela ne revient pas à désespérer de la capacité qu’ont les États-Unis à changer de direction. Nous devrions garder à l’esprit que les protestations politiques intérieures ont joué un rôle déterminant pour stopper une guerre injustifiée au Vietnam il y a quarante ans. Il est vrai qu’en 2003, des manifestations comparables – impliquant un million de personnes aux États-Unis – n’ont pas suffi à empêcher l’entrée de leur pays dans une guerre illégale en Irak. Néanmoins, ce grand nombre de manifestants, rassemblés dans une période relativement courte, était impressionnant. La question est aujourd’hui de savoir si les militants peuvent adapter leurs tactiques aux nouvelles réalités afin de monter une campagne de protestation durable et efficace.

Pendant quarante ans, sous l’apparence de la planification pour la continuité du gouvernement (COG), La Machine de guerre américaine s’est préparée à neutraliser les manifestations urbaines contre la guerre. En comprenant ce processus, et en utilisant l’exemple des folies de l’hyper-militarisme britannique, les mouvements antiguerre actuels doivent apprendre à exercer des pressions coordonnées au sein des institutions des États-Unis – pas seulement en “occupant” les rues avec l’aide des sans-abri –. Il ne suffit pas de dénoncer les disparités de revenus croissantes entre les riches et pauvres, comme le faisait Winston Churchill en 1908. Nous devons aller plus loin afin de comprendre que les origines de ces inégalités résident dans des arrangements institutionnels qui peuvent être corrigés – bien que les institutions soient dysfonctionnelles –. Et l’un des principaux arrangements dont il est ici question est la soi-disant “guerre contre la terreur”.

Il est impossible de prédire le succès d’un tel mouvement. Mais je crois que les développements globaux persuaderont un nombre croissant de citoyens des États-Unis que celui-ci est nécessaire. Il devrait rassembler un large éventail de l’électorat, des lecteurs progressistes de ZNet et de Democracy Now aux partisans libertariens de Murray Rothbard et de Ron Paul.

Et je crois également qu’une minorité antiguerre bien coordonnée et non-violente peut l’emporter. Elle regrouperait entre deux et cinq millions de personnes, leur action s’appuyant sur les ressources de la vérité et du bon sens. Aujourd’hui, les institutions politiques clés des États-Unis sont à la fois dysfonctionnelles et impopulaires. En particulier, le Congrès a un taux d’approbation d’environ 10%. La résistance acharnée du monde de la richesse personnelle et entrepreneuriale face aux réformes raisonnables est un problème encore plus grave ; mais plus les riches montrent ouvertement leur influence antidémocratique, plus la nécessité de restreindre leurs abus deviendra évidente. Récemment, ils ont ciblé des membres du Congrès pour les exclure de cette institution, ces derniers étant « coupables » de s’être compromis pour résoudre des problèmes gouvernementaux. Dans ce pays, il existe certainement une majorité de citoyens à mobiliser pour que l’on en revienne à la défense du bien commun.

De nouvelles stratégies et techniques de protestation seront clairement nécessaires. Le but de cet article n’est pas de les définir. Toutefois, il est à prévoir que les futures manifestations – ou cyber-manifestations – feront un usage plus habile d’Internet.

Encore une fois, nul ne peut prédire avec confiance la victoire dans cette lutte pour le bien commun contre les intérêts particuliers et les idéologues ignorants. Mais avec le danger croissant d’un conflit international désastreux, la nécessité de se mobiliser pour défendre l’intérêt général est de plus en plus évidente. L’étude de l’Histoire est l’un des meilleurs moyens d’éviter sa répétition.

Ces espoirs de voir émerger un mouvement de protestation sont-ils irréalistes ? Très probablement. Mais quoi qu’il en soit, je suis convaincu que ce mouvement est nécessaire.

Peter Dale Scott

lire :

La Machine de guerre américaine, de Peter Dale Scott,

Notes

1. Oliver Villar et Drew Cottle, MI>Cocaine, Death Squads, and the War on Terror: U.S. Imperialism and Class Struggle in Colombia (Monthly Review Press, New York, 2011) ; Peter Watt et Roberto Zepeda, Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy (Zed Books, Londres, 2012) ; Mark Karlin, « How the Militarized War on Drugs in Latin America Benefits Transnational Corporations and Undermines Democracy », Truthout, 5 août 2012.

2. Peter Dale Scott, La Machine de guerre américaine : la Politique profonde, la CIA, la drogue, l’Afghanistan… (Éditions Demi-Lune, Plogastel Saint-Germain, 2012), pp.317-41.

3. Patrick Cockburn, «Opium: Iraq’s deadly new export», Independent (Londres), 23 mai 2007.

4. Scott, La Machine de guerre américaine, pp.204-12.

5. Voir Mark Karlin, « How the Militarized War on Drugs in Latin America Benefits Transnational Corporations and Undermines Democracy», Truthout, 5 août 2012.

6. Sekhara Bandyopadhyaya, From Plassey to Partition: A History of Modern India (Orient Longman, New Delhi, 2004), p.231.

7. Kevin Phillips, Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich (Broadway Books, New York, 2002), p.185.

8. « Les graines de la ruine impériale et du déclin national – le fossé anormal entre les riches et les pauvres […] la croissance fulgurante d’un luxe vulgaire et oisif – sont les ennemis de la Grande-Bretagne » (Winston Churchill, cité dans Phillips, Wealth and Democracy, p.171).

9. John A. Hobson, Imperialism (Allen and Unwin, Londres, 1902 ; réimpression de 1948), p.6. À cette époque, le principal impact de ce livre en Grande-Bretagne fut de stopper définitivement la carrière d’économiste de John A. Hobson.

10. Hobson, Imperialism, p.12. Cf. Arthur M. Eckstein, « Is There a ‘Hobson–Lenin Thesis’ on Late Nineteenth-Century Colonial Expansion? », Economic History Review, mai 1991, pp.297-318 ; voir en particulier pp.298-300.

11. Peter Dale Scott, «The Doomsday Project, Deep Events, and the Shrinking of American Democracy, Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 21 janvier 2011.

12. Voir Ralph Raico, Introduction, Great Wars and Great Leaders: A Libertarian Rebuttal (Mises Institute, Auburn, AL, 2010).

13. Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (G,S,G, & Associates, 1975) ; Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment (GSG Associates publishers, 1981). Discussion dans Laurence H. Shoup et William Minter, The Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations & United States Foreign Policy (Monthly Review Press, New York, 1977), pp.12-14 ; Michael Parenti, Contrary Notions: The Michael Parenti Reader (City Lights Publishers, San Francisco, CA, 2007), p.332.

14. Au sujet des intérêts – peu remarqués par les observateurs –, des compagnies pétrolières dans les champs pétrolifères offshore du Cambodge, voir Peter Dale Scott, The War Conspiracy: JFK, 9/11, and the Deep Politics of War (Mary Ferrell Foundation, Ipswich, MA, 2008), pp.216-37.

15. Thomas Pakenham, Scramble for Africa: The White Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876-1912 (Random House, New York, 1991).

16. Voir les différents livres de Barbara Tuchman, notamment The March of Folly: From Troy to Vietnam (Knopf, New York, 1984).

17. Pakenham, ibidem.

18. E. Oncken, Panzersprung nach Agadir. Die deutsche Politik wtihrend der zweiten Marokkokrise 1911 (Dusseldorf, 1981). En allemand, l’expression Panzersprung est devenue une métaphore pour toute démonstration gratuite de diplomatie de la canonnière.

19. Thom Shanker, «Global Arms Sales Dropped Sharply in 2010, Study Finds», New York Times, 23 septembre 2011.

20. Thom Shanker, «U.S. Arms Sales Make Up Most of Global Market», New York Times, 27 août 2012.

21. Stephen Ambrose, Eisenhower: Soldier and President (Simon and Schuster, New York, 1990), p.325.

22. Robert Dallek, An unfinished life: John F. Kennedy, 1917-1963 (Little, Brown and Co., Boston, 2003.), p.50.

23. Shanker, «U.S. Arms Sales Make Up Most of Global Market», New York Times, 27 août 2012.

24. Peter Dale Scott, La Route vers le Nouveau Désordre Mondial : 50 ans d’ambitions secrètes des Etats-Unis, (Éditions Demi-Lune, Paris, 2010), pp.66-72.

25. Scott Shane et Andrew W. Lehren, «Leaked Cables Offer Raw Look at U.S. Diplomacy», New York Times, 29 novembre 2010. Cf. Nick Fielding et Sarah Baxter, «Saudi Arabia is hub of world terror: The desert kingdom supplies the cash and the killers», Sunday Times (Londres), 4 novembre 2007.

26. Les Nations Unies ont listé les antennes de l’International Islamic Relief Organization (l’IIRO, une filiale de la Rabita) en Indonésie et aux Philippines comme propriétés ou partenaires d’al-Qaïda.

27. Voir Peter Dale Scott, «La Bosnie, le Kosovo et à présent la Libye : les coûts humains de la collusion perpétuelle entre Washington et les terroristes», Mondialisation.ca, 17 octobre 2011 ; voir également William Blum, «The United States and Its Comrade-in-Arms, Al Qaeda», Counterpunch, 13 août 2012.

28. Christopher Boucek, «Yemen: Avoiding a Downward Spiral», Carnegie Endowment for International Peace, p.12.

29. « In Yemen, ‘Too Many Guns and Too Many Grievances’ as President Clings to Power», PBS Newshour, 21 mars 2011.

30. Robert Lacey, The Kingdom: Arabia and the House of Sa’ud (Avon, New York, 1981), pp.346-47, p.361.

31. John Kerry, Al Qaeda in Yemen and Somalia: A Ticking Time Bomb: a Report to the Committee on Foreign Relations (U.S. G.P.O., Washington, 2010), p.10.

32. Scott, La Route vers le Nouveau Désordre Mondial, pp.214-20.

33. Scott Shane et Andrew W. Lehren, «Leaked Cables Offer Raw Look at U.S. Diplomacy», New York Times, 29 novembre 2010.

34. Nick Fielding et Sarah Baxter, «Saudi Arabia is hub of world terror: The desert kingdom supplies the cash and the killers», Sunday Times (Londres), 4 novembre 2007 : « Des religieux extrémistes envoient une multitude de recrues dans certains des points chauds les plus violents au monde. Une analyse de NBC News suggère que les Saoudiens représentent 55% des combattants étrangers en Irak. On les retrouve également parmi les plus intransigeants et les plus militants. »

35. Rachel Ehrenfeld, «Al-Qaeda’s Source of Funding from Drugs and Extortion Little Affected by bin Laden’s Death», Cutting Edge, 9 mai 2011.

36. Sunday Times (Londres), 4 novembre 2007.

37. BBC, 17 juillet 2012,.

38. Al-Jazira, 19 juillet 2012.

39. The Weekly Standard, 30 mai 2005. Cf. Newsweek, 30 mai 2005. Adapté d’Hilmi Isik, Advice for the Muslim (Hakikat Kitabevi, Istanbul).

40. David Ottaway, «The King and Us: U.S.-Saudi Relations in the Wake of 9/11», Foreign Affairs, mai-juin 2009.

41. Barak Ravid, «U.S. Envoy: Arab Peace Initiative Will Be Part of Obama Policy», Haaretz, 5 avril 2009. David Ottaway, «The King and Us: U.S.-Saudi Relations in the Wake of 9/11», Foreign Affairs, mai-juin 2009.

42. Charles Krauthammer, «At Last, Zion: Israel and the Fate of the Jews», Weekly Standard, 11 mai 1998.

43. «Nous n’avons aucune idée de comment finirait une telle guerre», déclara [Brzezinski]. «L’Iran a des moyens militaires, il pourrait riposter en déstabilisant l’Irak» (Salon 14 mars 2012).

44. Voir Scott, La Route vers le Nouveau Désordre Mondial, pp.257-331 ; Peter Dale Scott, «La continuité du gouvernement étasunien: L’état d’urgence supplante-t-il la Constitution? », Mondialisation.ca, 6 décembre 2010.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

S’interroger sur la source radicale d’un phénomène n’est pas en nier le caractère multifactoriel, ni même en dégager la cause principale, mais plutôt la cause la plus profonde et la plus cachée, celle qui en est à la racine car son impensé le plus profond. Toute réflexion réellement utile sur la cause d’un phénomène doit en dégager la source radicale, car là est le vrai travail de révélation puis de compréhension réglée du réel.

S’interroger sur la source radicale d’un phénomène n’est pas en nier le caractère multifactoriel, ni même en dégager la cause principale, mais plutôt la cause la plus profonde et la plus cachée, celle qui en est à la racine car son impensé le plus profond. Toute réflexion réellement utile sur la cause d’un phénomène doit en dégager la source radicale, car là est le vrai travail de révélation puis de compréhension réglée du réel.

Clément Rosset est un philosophe matérialiste. Il rabote. Il ne cesse de couper dans la matière philosophique pour en ôter tout ce qui ne serait pas strictement philosophique. Il expulse hors du champ philosophique ce qui relèverait de la morale, ou de l’histoire, ou de la psychologie. Résultat : une philosophie réduite à un pur constat de l’exister, au pur mystère du jeu des êtres, des bêtes et des choses du monde dans le monde. Il semble que pour Clément Rosset, être philosophe soit travailler à réduire le nombre de questions que l’on se pose, et cela parce que c’est sans doute le meilleur moyen de réduire le nombre de réponses.

Clément Rosset est un philosophe matérialiste. Il rabote. Il ne cesse de couper dans la matière philosophique pour en ôter tout ce qui ne serait pas strictement philosophique. Il expulse hors du champ philosophique ce qui relèverait de la morale, ou de l’histoire, ou de la psychologie. Résultat : une philosophie réduite à un pur constat de l’exister, au pur mystère du jeu des êtres, des bêtes et des choses du monde dans le monde. Il semble que pour Clément Rosset, être philosophe soit travailler à réduire le nombre de questions que l’on se pose, et cela parce que c’est sans doute le meilleur moyen de réduire le nombre de réponses. « Rien n’aura eu lieu » notait Mallarmé. Cela résume en quelque sorte le matérialisme intégral et anhistorique de Rosset. Revenons sur cette question : le réel est l’inconditionné même, le non-mesurable. Le réel est précis, exact – il est exactement là – en tant qu’il n’est pas mesurable, ce qui supposerait un Autre du réel, fusse une duplication, une copie certifiée conforme (dieu, l’être, avec ou sans majuscule…), l’audace étant parfois poussée loin, quand la copie se prétend l’original, attribuant au réel visible et palpable le statut de simple copie. Mais que le réel soit là, qu’il occupe toute la place n’enlève pas à l’homme une liberté : celle de prendre le temps de savourer, du réel, c’est-à-dire du monde, l’inépuisable simplicité. Ainsi, trois principes se rejoignent : le principe de l’unicité du monde (pas d’arrière-monde), le principe de lucidité (voir le monde tel qu’il est), le principe de cruauté (ne pas se cacher la cruauté du monde). La vérité crue doit être crue. Ce dernier principe est bien résumé par Ernesto Sâbato : « Je désire être sec et ne rien enjoliver ». Le réel est cela, et seulement cela.

« Rien n’aura eu lieu » notait Mallarmé. Cela résume en quelque sorte le matérialisme intégral et anhistorique de Rosset. Revenons sur cette question : le réel est l’inconditionné même, le non-mesurable. Le réel est précis, exact – il est exactement là – en tant qu’il n’est pas mesurable, ce qui supposerait un Autre du réel, fusse une duplication, une copie certifiée conforme (dieu, l’être, avec ou sans majuscule…), l’audace étant parfois poussée loin, quand la copie se prétend l’original, attribuant au réel visible et palpable le statut de simple copie. Mais que le réel soit là, qu’il occupe toute la place n’enlève pas à l’homme une liberté : celle de prendre le temps de savourer, du réel, c’est-à-dire du monde, l’inépuisable simplicité. Ainsi, trois principes se rejoignent : le principe de l’unicité du monde (pas d’arrière-monde), le principe de lucidité (voir le monde tel qu’il est), le principe de cruauté (ne pas se cacher la cruauté du monde). La vérité crue doit être crue. Ce dernier principe est bien résumé par Ernesto Sâbato : « Je désire être sec et ne rien enjoliver ». Le réel est cela, et seulement cela. Précisons alors : qu’est-ce que la fausse conscience ? La fausse conscience est la conscience dédoublée. C’est celle du bourreau qui dit : « Achevons-le vite. Je déteste voir souffrir ». S’accommoder du monde, c’est aussi s’accommoder d’être toujours moins « moral » qu’on ne le souhaiterait. Mais aussi, c’est être ce que l’on est; c’est pour l’homme accepter d’être comme l’animal en un sens et ne pas être comme l’animal en un autre sens. De fait, ce n’est pas en tant qu’il raisonne, en tant qu’il a des stratégies (de chasse, de conquête, de séduction…), en tant qu’il est prédateur mais aussi altruiste, en tant qu’il est pudique, ce n’est pas en ce sens que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il est un être d’excès que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il recherche l’ivresse, en tant qu’il est un être de pathos, en tant qu’il ne se contente pas du présent, en tant qu’il est lubrique, pervers, et parfois même zoophile que l’homme se distingue de l’animal. Au fond, en tant qu’il est animal, l’homme est rassurant, réaliste, prévisible. C’est en tant qu’il n’est pas seulement animal que l’homme cherche à s’évader hors du réel. Que l’homme est inquiétant. L’animalité de l’homme (ce qu’il en subsiste), c’est au contraire sa garantie de ne pas décoller complètement du réel.

Précisons alors : qu’est-ce que la fausse conscience ? La fausse conscience est la conscience dédoublée. C’est celle du bourreau qui dit : « Achevons-le vite. Je déteste voir souffrir ». S’accommoder du monde, c’est aussi s’accommoder d’être toujours moins « moral » qu’on ne le souhaiterait. Mais aussi, c’est être ce que l’on est; c’est pour l’homme accepter d’être comme l’animal en un sens et ne pas être comme l’animal en un autre sens. De fait, ce n’est pas en tant qu’il raisonne, en tant qu’il a des stratégies (de chasse, de conquête, de séduction…), en tant qu’il est prédateur mais aussi altruiste, en tant qu’il est pudique, ce n’est pas en ce sens que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il est un être d’excès que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il recherche l’ivresse, en tant qu’il est un être de pathos, en tant qu’il ne se contente pas du présent, en tant qu’il est lubrique, pervers, et parfois même zoophile que l’homme se distingue de l’animal. Au fond, en tant qu’il est animal, l’homme est rassurant, réaliste, prévisible. C’est en tant qu’il n’est pas seulement animal que l’homme cherche à s’évader hors du réel. Que l’homme est inquiétant. L’animalité de l’homme (ce qu’il en subsiste), c’est au contraire sa garantie de ne pas décoller complètement du réel. The American dream...We have been told for two centuries that America was the awesome land of dreams and achievement, and that the rest of the world was a mere failure; that in Europe everyone was starving while in America everything was lush and green. What if it was all a lie? If the conquest of the west was a nightmare for those who lived there, and if the life for the poor had been very hard, and not only during the interminable and unsolved crisis of 1929? As a libertarian French economist wrote recently, 90% of the American people would be considered poor in the so despised Europe, if only we included criteria like the cost of private health or education in the calculation of American way of life.

The American dream...We have been told for two centuries that America was the awesome land of dreams and achievement, and that the rest of the world was a mere failure; that in Europe everyone was starving while in America everything was lush and green. What if it was all a lie? If the conquest of the west was a nightmare for those who lived there, and if the life for the poor had been very hard, and not only during the interminable and unsolved crisis of 1929? As a libertarian French economist wrote recently, 90% of the American people would be considered poor in the so despised Europe, if only we included criteria like the cost of private health or education in the calculation of American way of life.

Sein erstes deutsches Buch, eine über 700 Seiten umfassende gekürzte Variante seiner Dissertation, ist in souveränem Zugriff auf die Quellen der Analyse des frühen Denkwegs von Hölderlin, Schelling und Hegel gewidmet, der Entstehung der Dialektik, deren Ursprung er in Hölderlins Vereinigungsphilosophie erkannte. Schon hier verhandelte Kondylis in systematischer Hinsicht exemplarisch das Problem der Beziehungen zwischen Geist und Sinnlichkeit, der Lust an der Macht auch in der intellektuellen Welt. Die dabei entwickelte methodische Leitfrage, „wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen“, bleibt auch für die folgenden Arbeiten zentral. In seiner großen Studie über die Aufklärung entfaltet Kondylis 1981 eine „Entdeckung“ seines ersten Buches: die „Rehabilitierung der Sinnlichkeit“ als wichtiges Anliegen jener Epoche. Ein beachtenswertes Ergebnis war in diesem Rahmen auch seine weiterführende Diskussion des nur scheinbar strikt antagonistischen Begriffspaares Rationalismus / Irrationalismus, die den irrationalen Urgrund jedes rationalen Systems herausstellt: Rationalismus ist für ihn nur „die zweckmäßige, formallogisch einwandfreie Verwendung der argumentativen Mittel, die das Denken zur Verfügung stellt, zur Untermauerung einer Grundhaltung“; diese Grundhaltungen beziehungsweise -entscheidungen selbst liegen „jenseits logischer Begründung“, müßten also „ihrem Wesen nach als mystisch bezeichnet werden“. Rationales Denken ist demnach, mit einfachen Worten, das methodisch schlüssige Entfalten eines Vorurteils zum begründeten Urteil. In solchen Grundentscheidungen haben auch die ‚Werte‘ ihre Basis, das heißt eine rationale Letztbegründung moralischer Normen scheint nicht möglich; Kondylis’ früh an ‚klassischen‘ Texten erarbeiteter Reflexionsstand erweist sich auch hierin späteren, insbesondere im angelsächsischen Raum mit anderem Instrumentarium vorangetriebenen Arbeiten als ebenbürtig.

Sein erstes deutsches Buch, eine über 700 Seiten umfassende gekürzte Variante seiner Dissertation, ist in souveränem Zugriff auf die Quellen der Analyse des frühen Denkwegs von Hölderlin, Schelling und Hegel gewidmet, der Entstehung der Dialektik, deren Ursprung er in Hölderlins Vereinigungsphilosophie erkannte. Schon hier verhandelte Kondylis in systematischer Hinsicht exemplarisch das Problem der Beziehungen zwischen Geist und Sinnlichkeit, der Lust an der Macht auch in der intellektuellen Welt. Die dabei entwickelte methodische Leitfrage, „wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen“, bleibt auch für die folgenden Arbeiten zentral. In seiner großen Studie über die Aufklärung entfaltet Kondylis 1981 eine „Entdeckung“ seines ersten Buches: die „Rehabilitierung der Sinnlichkeit“ als wichtiges Anliegen jener Epoche. Ein beachtenswertes Ergebnis war in diesem Rahmen auch seine weiterführende Diskussion des nur scheinbar strikt antagonistischen Begriffspaares Rationalismus / Irrationalismus, die den irrationalen Urgrund jedes rationalen Systems herausstellt: Rationalismus ist für ihn nur „die zweckmäßige, formallogisch einwandfreie Verwendung der argumentativen Mittel, die das Denken zur Verfügung stellt, zur Untermauerung einer Grundhaltung“; diese Grundhaltungen beziehungsweise -entscheidungen selbst liegen „jenseits logischer Begründung“, müßten also „ihrem Wesen nach als mystisch bezeichnet werden“. Rationales Denken ist demnach, mit einfachen Worten, das methodisch schlüssige Entfalten eines Vorurteils zum begründeten Urteil. In solchen Grundentscheidungen haben auch die ‚Werte‘ ihre Basis, das heißt eine rationale Letztbegründung moralischer Normen scheint nicht möglich; Kondylis’ früh an ‚klassischen‘ Texten erarbeiteter Reflexionsstand erweist sich auch hierin späteren, insbesondere im angelsächsischen Raum mit anderem Instrumentarium vorangetriebenen Arbeiten als ebenbürtig. Mit zwei großen Studien über den Konservativismus (1990) und den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform (1991), die bereits wesentliche Bausteine seiner später in Angriff genommenen systematischen Sozialontologie enthalten, leitete Kondylis auch seine intensive Beschäftigung mit den globalisierten Dimensionen heutiger Politik ein. In ihnen zeigt sich der Wert einer gründlichen und kritischen Schulung an den Originaltexten von Marx und Engels: Kondylis’ ideenhistorische Analysen, die auf idealtypische formale Denkstrukturen und –figuren ausgerichtet sind, verlieren nie die Bodenhaftung, sondern bleiben sozialgeschichtlich verortet, damit im besten Sinn konkret. Diese beiden Studien beschreiben zwei folgenreiche historische Übergänge oder Brüche in Europa: Der Konservativismus wird begrifflich der alteuropäischen, ständisch geprägten Adelswelt zugeschlagen, deren Untergang in die liberale Moderne mündete. Diese wiederum ist als Epoche der Bürgerlichkeit von einer massendemokratischen Postmoderne abgelöst worden, in der eine „analytisch-kombinatorische“ Denkfigur zur Vorherrschaft kommt und weltweit ausgreift: Die unter dem Signum einer „synthetisch-harmonisierenden“ Denkfigur stehende bürgerlich-liberale Moderne hatte in Kondylis’ Augen grundsätzlich die Tendenz, eine Harmonisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse unter übergeordneten Kategorien, etwa dem Staat, anzustreben; die massendemokratischen Lebensformen basierten hingegen auf atomisierten, fast beliebig kombinierbaren, prinzipiell gleichberechtigten Elementen, deren kleinster gemeinsamer Nenner das Produzieren und vor allem das Konsumieren ist.

Mit zwei großen Studien über den Konservativismus (1990) und den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform (1991), die bereits wesentliche Bausteine seiner später in Angriff genommenen systematischen Sozialontologie enthalten, leitete Kondylis auch seine intensive Beschäftigung mit den globalisierten Dimensionen heutiger Politik ein. In ihnen zeigt sich der Wert einer gründlichen und kritischen Schulung an den Originaltexten von Marx und Engels: Kondylis’ ideenhistorische Analysen, die auf idealtypische formale Denkstrukturen und –figuren ausgerichtet sind, verlieren nie die Bodenhaftung, sondern bleiben sozialgeschichtlich verortet, damit im besten Sinn konkret. Diese beiden Studien beschreiben zwei folgenreiche historische Übergänge oder Brüche in Europa: Der Konservativismus wird begrifflich der alteuropäischen, ständisch geprägten Adelswelt zugeschlagen, deren Untergang in die liberale Moderne mündete. Diese wiederum ist als Epoche der Bürgerlichkeit von einer massendemokratischen Postmoderne abgelöst worden, in der eine „analytisch-kombinatorische“ Denkfigur zur Vorherrschaft kommt und weltweit ausgreift: Die unter dem Signum einer „synthetisch-harmonisierenden“ Denkfigur stehende bürgerlich-liberale Moderne hatte in Kondylis’ Augen grundsätzlich die Tendenz, eine Harmonisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse unter übergeordneten Kategorien, etwa dem Staat, anzustreben; die massendemokratischen Lebensformen basierten hingegen auf atomisierten, fast beliebig kombinierbaren, prinzipiell gleichberechtigten Elementen, deren kleinster gemeinsamer Nenner das Produzieren und vor allem das Konsumieren ist.

Der 1985 im Alter von 97 Jahren verstorbene Carl Schmitt hat sich nicht nur mit Staats- und Verfassungsrecht, sondern auch mit grundsätzlichen Fragen der Kriegstheorie, der Geo- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Dabei wurde sein Denken nachhaltig von der Erfahrung des „Europäischen Bürgerkriegs“ (Ernst Nolte) geprägt, vor allem durch die spezifisch deutsche Bürgerkriegslage zwischen 1919 und 1923 sowie die Gefahr ihrer Wiederholung in den Jahren 1932 bis 1934. Schmitts Nationalismus und sein Eintreten für einen starken Staat lassen sich aus diesem Zusammenhang ebenso erklären wie seine Entscheidung zu Gunsten der staatlichen Ordnung, die notfalls unter Bruch der Verfassung gewahrt werden sollte, oder seine Entscheidung für eine zeitweise Kollaboration mit dem NS-Regime, das allein in der Lage schien, den vollständigen Zusammenbruch zu verhindern.

Der 1985 im Alter von 97 Jahren verstorbene Carl Schmitt hat sich nicht nur mit Staats- und Verfassungsrecht, sondern auch mit grundsätzlichen Fragen der Kriegstheorie, der Geo- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Dabei wurde sein Denken nachhaltig von der Erfahrung des „Europäischen Bürgerkriegs“ (Ernst Nolte) geprägt, vor allem durch die spezifisch deutsche Bürgerkriegslage zwischen 1919 und 1923 sowie die Gefahr ihrer Wiederholung in den Jahren 1932 bis 1934. Schmitts Nationalismus und sein Eintreten für einen starken Staat lassen sich aus diesem Zusammenhang ebenso erklären wie seine Entscheidung zu Gunsten der staatlichen Ordnung, die notfalls unter Bruch der Verfassung gewahrt werden sollte, oder seine Entscheidung für eine zeitweise Kollaboration mit dem NS-Regime, das allein in der Lage schien, den vollständigen Zusammenbruch zu verhindern.

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/