El amor al orden del mundo: saber ancestral en el pensamiento de Simone Weil

por Mailer Mattié

Instituto Simone Weil/CEPRID

Ex: http://paginatransversal.wordpress.com

“Si se quisiera emprenderlo, el camino del pensamiento moderno a la sabiduría antigua sería corto y directo”. Simone Weil (Echar raíces,1943).

“El objeto de la búsqueda no debe ser lo sobrenatural, sino este mundo. Lo sobrenatural es la luz: si hacemos de ello un objeto, lo menoscabamos”. Simone Weil (La gravedad y la gracia, 1934-1943).

La realidad sobrenatural -el orden del universo- iluminó intensamente el pensamiento de Simone Weil, especialmente a partir de 1938 cuando, a los veintinueve años, admitió –como recordó en una carta dirigida a Joë Bousquet en 1942- que, si bien Dios nunca había tenido un lugar en sus reflexiones, una rigurosa concepción cristiana había guiado su vocación: el deseo y la búsqueda de la verdad en relación con los problemas de este mundo; disposición a la que seguramente contribuyó el significado espiritual de su experiencia mística. En 1935, en efecto, mientras observaba profundamente conmovida una fervorosa procesión de humildes mujeres en un pueblo de pescadores en Portugal, según sus propias palabras tuvo la certeza de que el cristianismo era la religión de los esclavos. Dos años más tarde, durante un viaje a Italia visitó en Asís la capilla donde solía orar San Francisco y sintió, por primera vez, la necesidad de arrodillarse. Asimismo, en 1938, en una abadía en Francia, experimentó un éxtasis escuchando los cantos gregorianos que entonaban los monjes, igual que en otra ocasión leyendo el poema Love de George Herbert –algo que solía hacer al sufrir violentos dolores de cabeza-, cuando percibió –según reveló también a Bousquet- una presencia “del todo inaccesible a los sentidos y a la imaginación”.

En medio del desconcierto de quienes conocían su escaso interés por los asuntos religiosos, inclusive respecto a su propia ascendencia judía, Simone Weil incorporó con insistencia a Dios en sus cartas, cuadernos, artículos y ensayos escritos principalmente durante los últimos cinco años de su vida, la mayoría recopilados y editados tras su muerte en títulos fundamentales como Pensamientos desordenados, La gravedad y la gracia o su gran obra Echar raíces. Un Dios auténticamente cristiano, antiguo y ausente, cuyo poder no interviene en el destino de los seres humanos.

Su acercamiento al verdadero cristianismo –en oposición al que llamó cristianismo ficticio vinculado a Roma- no significó, sin embargo, ruptura alguna en referencia a la orientación de su pensamiento. Dio un giro, ciertamente, un movimiento en espiral, imitando la proporción divina de la materia, iluminado por un punto infinitamente pequeño, por la luz sobrenatural, como si procediera de tradiciones ancestrales. Acentuó su tono metafórico y poético sin disminuir la energía y la templanza y, sobre todo, sin perder su inclinación permanente hacia los asuntos prácticos, hacia la acción. Su aguda y penetrante atención –esa singular hazaña-, en fin, se concentró aún más en este mundo.

Al conectar con la matriz del conocimiento humano acerca de lo real -cuya continuidad fue interrumpida por el desarrollo de la sociedad moderna y cuyo origen se pierde en el tiempo-, Simone Weil tendió, sin más, un puente, un metaxu, entre el pensamiento contemporáneo occidental y las vertientes del pensamiento antiguo –desaparecidas casi por completo- que reflejaban la proyección del orden del universo, de la verdad eterna, en la construcción de la vida social y en el destino común de la humanidad. En tal sentido, su obra simboliza el encuentro, un punto de intersección entre el pensamiento moderno y el saber de la antigüedad.

Plantear el problema del arraigo del mundo en el universo -en la realidad real-, la iluminación de lo sobrenatural aquí en la tierra, confiere al pensamiento weileano, indudablemente, el horizonte y la jerarquía legítima de su significado espiritual definitivo. El mismo que, a su juicio, sería posible hallar –si se dispone de un “auténtico discernimiento y utilizando un método de lectura que permita aislar los elementos correspondientes”- no solo entre las diferentes religiones, también en las leyendas, en la mitología, en la alquimia, en ciertas herejías y –añadimos- en la cosmología y cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, representación de lo que ella misma denominó el pasado vivo, si bien en constante amenaza de extinción.

A su modo de ver, una misma verdad que brota, como esencia común y con múltiples “acentos de alegría”, en determinadas partes del Antiguo Testamento; entre los pitagóricos y los estoicos en Grecia, cuya concepción del Amor Fati –el amor al orden del mundo- constituía el centro de toda virtud humana; en el Tao Te Ching del filósofo chino Lao-Tse del siglo VI a.C.; en el Bhagavad-Gita –el Canto de Dios- del siglo III a.C.; en el budismo zen; y también –podemos agregar- en el Popol-Vuh –el Libro de la Comunidad del pueblo maya quiché-, o en los relatos orales que atesoran numerosos colectivos indígenas en el continente americano. El problema –decía Weil- es que “estamos ciegos, leemos sin comprender”.

Supuso ella, además –como manifestó en 1940 en una carta dirigida a Déodat Roché-, que había existido una civilización continua, anterior al Imperio romano, entre el Mediterráneo y el Cercano Oriente, común a regiones de Egipto, Tracia, Persia y Grecia que compartieron un mismo pensamiento, expresado en modos distintos, acerca del orden sobrenatural –lo que probablemente sucedió también entre las diferentes civilizaciones destruidas en América por la colonización española-, algunos de cuyos postulados podrían inclusive haber inspirado la obra de Platón. En esa antigua tradición situó igualmente la fuente del cristianismo que practicaron, entre otros, los gnósticos, los maniqueos y los cátaros que desaparecieron en el siglo XIII por la acción violenta del incipiente Estado francés y de la Iglesia.

Civilización que, en su criterio, habría experimentado un débil indicio de resurrección, armonizando con el verdadero espíritu cristiano heredero de la Alta Edad Media, durante el “Primer Renacimiento” en el siglo XV, si bien tal actitud fue breve al imponerse finalmente una “orientación contraria a la auténtica espiritualidad que dio paso a la Europa desarraigada”: la misma que, “estúpida y ciegamente”, “desarraigó al mundo entero imponiendo la fuerza de la conquista”.

II

La sociedad moderna, ajena al orden del cosmos y sin raíces porque ha roto con el pasado significaba para Simone Weil, en consecuencia, un mundo “mal hecho”, una “factoría para producir irrealidad”, un gran problema. El ámbito, en fin, donde la vida de la mayoría de las personas transcurre indiferente al destino humano y la relación con el universo es irrelevante. “No miramos las estrellas –advirtió-; desconocemos, incluso, qué constelaciones pueden verse en el cielo en cada época del año y el sol del que hablan a los niños en la escuela no tiene el menor parecido con el que ven”.

El pasado –señaló- ha sido reducido a las “cenizas de la superstición”, instalándose en su lugar el “veneno de nuestra época”: el fetichismo del progreso y la fantasía de la revolución. Un mundo artificial, además, donde la única forma posible de la relación del individuo con Dios es la idolatría: el Dios del “tipo romano”, a quien se atribuye el poder de intervenir “personalmente” en los asuntos humanos; la religión que el Estado puede o no dejar a la elección de cada uno.

Resultado de semejante ausencia de luz en la vida contemporánea es, pues, su desequilibrio y su falta de armonía, de templanza. La desmesura lo inunda todo, reiteró Weil: el pensamiento, la acción, la actividad pública y la vida privada. Un desorden, efectivamente, que genera la pérdida de vitalidad y de autonomía en las comunidades y en las personas; que penetra y degrada todas las relaciones y las actividades humanas, a tal punto que los móviles de la conducta individual -restringidos y rebajados al miedo y al dinero-, la opresión del trabajo asalariado y la educación convierten a la gente en seres deshumanizados, infrahumanos. Asimismo, la comunidad –uno de cuyos fines primordiales es mantener la conexión entre el pasado y el futuro- ha sido destruida en todas partes, suplantada por el Estado-nación: en sus palabras, esa “niñera mediocre a la que hay que obedecer”.

Resultado de semejante ausencia de luz en la vida contemporánea es, pues, su desequilibrio y su falta de armonía, de templanza. La desmesura lo inunda todo, reiteró Weil: el pensamiento, la acción, la actividad pública y la vida privada. Un desorden, efectivamente, que genera la pérdida de vitalidad y de autonomía en las comunidades y en las personas; que penetra y degrada todas las relaciones y las actividades humanas, a tal punto que los móviles de la conducta individual -restringidos y rebajados al miedo y al dinero-, la opresión del trabajo asalariado y la educación convierten a la gente en seres deshumanizados, infrahumanos. Asimismo, la comunidad –uno de cuyos fines primordiales es mantener la conexión entre el pasado y el futuro- ha sido destruida en todas partes, suplantada por el Estado-nación: en sus palabras, esa “niñera mediocre a la que hay que obedecer”.

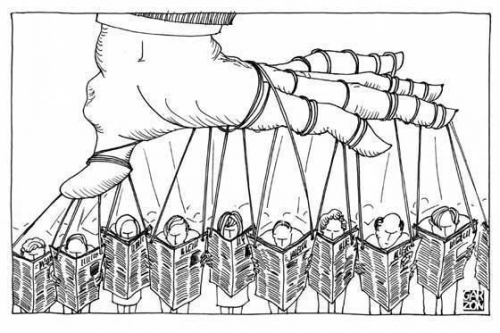

El orgullo que inspira la civilización moderna -difundido por la ideología y la propaganda- solo demuestra, por tanto, el nivel de desarraigo y deshumanización que hemos sido capaces de alcanzar. Sin la influencia de la verdad sobrenatural, ciertamente, el orden social continuará siendo irrespirable: el tejido de las relaciones sociales, la necesidad del alma que Weil consideró más cercana al destino universal. En consecuencia, debe ser el principal objeto al cual dedicar nuestro mayor esfuerzo de atención; intentar, al menos, aproximarnos a la “situación de un hombre que camina de noche sin guía, aunque sin dejar de pensar en la dirección que desea seguir. Para tal caminante –leemos en Echar raíces- hay una esperanza grande”.

III

La privación del pasado, no obstante, impide que el mundo contemporáneo disponga de una auténtica fuente de inspiración para ordenar el tejido social. Un problema real -aunque indiferente a las preocupaciones de la sociedad moderna- al que Weil, sin embargo, dedicó enorme atención, convencida de la tarea urgente de idear un método que sirviera a los pueblos con esa finalidad; es decir, que permitiera encontrar una inspiración ajena al misterio, expresada en primer lugar de forma verbal para ser convertida luego en acción: algo que exigiría, sobre todo –subrayó-, un “interés apasionado” por la humanidad.

Preocupación, por lo demás, universalmente reconocida en la Antigüedad, si bien dejó de percibirse por completo a partir de la segunda mitad del Renacimiento en Europa. Trescientos años más tarde –apuntó Weil-, en pleno auge del capitalismo industrial en el siglo XIX, ya “el nivel de las inteligencias había caído muy por debajo del ámbito en el que se plantean semejantes cuestiones”. En un mundo ideologizado, por otra parte, donde la propaganda ahoga en fanatismo el pensamiento de los individuos, es imposible el surgimiento de cualquier tipo de inspiración.

La propaganda –sostuvo- es contraria a la inspiración, puesto que si ésta es auténtica –es decir, una verdadera luz, un alto grado de conciencia-, eleva el nivel de atención dirigida a ordenar la realidad: a construir un “mundo bien hecho”, orientado al mejoramiento de los pueblos y el arraigo de las personas. Si la virtud de las leyes que ordenan el universo está ausente en la organización social, entonces todo obedecerá a normas ciegas relacionadas con la fuerza y el poder.

IV

La Creación -la eterna sabiduría por “virtud del amor”, una idea que había embriagado auténticamente a los antiguos en opinión de Weil- constituyó en el pasado, precisamente, una fuente de inspiración de la humanidad en todas partes; la verdad traducida a diferentes sistemas de símbolos para expresar los principios del orden universal a tener en cuenta, cuyo legado ha desaparecido casi por completo, a excepción de los tesoros del “pasado vivo” que aún sobreviven en el mundo.

Motivo de inspiración justamente al ser interpretada como un acto de abdicación. La Creación es descreación, afirmó Weil: “el reino del que Dios se ha retirado”; es gravedad y gracia, generosidad y renuncia. No el mejor mundo posible, sino aquel que contiene por igual todos los grados de bien –la fuente de lo sagrado- y de mal; de luz y de desdicha.

El tiempo, el espacio, el movimiento eterno de la materia, expresan esa separación y muestran, además, que el principio que organiza la Creación es la conformidad: la total obediencia del Universo a Dios; el orden del Cosmos es un modelo perfecto, por su perfecta obediencia al Creador. Conformidad –observó Weil- que se refleja en la belleza del mundo, a la que, sin embargo, hemos dejado de prestar atención, cometiendo así un crimen de ingratitud que bien merece el castigo de la desdicha. La materia –subrayó- es bella cuando obedece no a los humanos, sino a Dios.

Admitió, de hecho, que el pensamiento estoico -originado en los siglos III-II a.C.-, había dominado el mundo antiguo hasta el Lejano Oriente, cuando floreció la idea de que el universo era solo obediencia perfecta. Para los griegos, por ejemplo, extasiados al encontrar en la ciencia la maravillosa confirmación de esa obediencia, el círculo representaba el movimiento en el que nada cambia; y en la India, la palabra “equilibrio” era sinónimo del “orden del mundo” y de “justicia”.

Como seres inteligentes, entonces, tenemos ciertamente la opción de aceptar o no la verdad de esa obediencia, aun cuando –decía Weil-, es posible aprender a sentirla en todas las cosas, como se aprende a leer o se aprende un oficio que exige atención, esfuerzo y tiempo.

La sociedad contemporánea, desde luego, ignora la distancia a la que nos encontramos de Dios: un verdadero bien, una ausencia que debe ser amada y que constituye, a la vez, un puente, un metaxu, entre el mundo moderno y la Antigüedad. Weil atribuyó, en consecuencia, los errores de nuestra época precisamente al declive de la influencia de la verdad sobrenatural en el orden social. Huérfana del pasado, en el siglo XVIII, en efecto, la sociedad podía admitir únicamente el ámbito de las cosas humanas; exactamente la razón por la que en 1789 se pretendió instaurar principios absolutos a partir de la noción de derecho, obviando por completo el significado de las obligaciones. En su opinión, una contradicción que generó la confusión del lenguaje y del pensamiento, presente, cada vez con mayor fuerza, en todas las esferas de la vida política y social contemporánea prisionera de la reivindicación. El punto de partida, en fin, de un mundo mal hecho.

Ignorar la verdad eterna significa, en realidad, vivir en la fantasía y el sueño, en la idolatría. Por tanto, el centro del orden del mundo se sitúa en los medios convertidos en fines como la ciencia, la economía, la técnica y el Estado –algo que la gente encuentra completamente natural-, o en aquellos individuos que simbolizan el poder y la fuerza como Napoleón, Hitler o Stalin, entre tantos. Si, además, se atribuye convenientemente al Creador cualidades semejantes para intervenir en este mundo, poco importa –afirmó Weil- en cuál Dios se cree.

Un “mundo bien hecho”, al contrario, sería una “metáfora real” del orden universal; solo la gracia –la luz sobrenatural, aseguró Weil- puede propiciar el fracaso de la fuerza, de la gravedad: convertir la Creación en objeto de perfecta atención y de amor mediante el trabajo, la ciencia, el arte, la técnica y la educación, considerados auténticos medios para sustituir la ficción del dominio ilimitado sobre la naturaleza por la obligación de obedecerla.

Un “mundo bien hecho”, al contrario, sería una “metáfora real” del orden universal; solo la gracia –la luz sobrenatural, aseguró Weil- puede propiciar el fracaso de la fuerza, de la gravedad: convertir la Creación en objeto de perfecta atención y de amor mediante el trabajo, la ciencia, el arte, la técnica y la educación, considerados auténticos medios para sustituir la ficción del dominio ilimitado sobre la naturaleza por la obligación de obedecerla.

La descreación, la ausencia de Dios, pues, es un privilegio que nos permite reconocernos como co-creadores: es decir, como seres que pueden disponer del don de la libertad para hacer que lo que está aquí abajo se parezca a lo que está allí arriba.

Con el objeto de intentar restablecer la antigua vocación de imitar en la vida social el orden del cosmos, Weil exhortó, en consecuencia, sobre la necesidad de precisar científicamente las relaciones entre el ámbito de lo humano y la órbita de lo sobrenatural. Tarea, por lo demás, a la que atribuyó gran dificultad y cuyo significado precisó en encontrar de nuevo el “pacto original entre el espíritu y el mundo” en la civilización actual: la única posibilidad para evitar que lo social destruya por completo al individuo, puesto que corremos el riesgo –admitió- no solo de desaparecer como especie, sino inclusive de no haber existido jamás.

En la Creación –puntualizó también-, todo está sometido a un método, incluyendo las pautas para la intersección entre este mundo y el otro. En tal sentido, el orden superior puede ser representado en el orden inferior solamente por un punto infinitamente pequeño; gráficamente, la imagen mostraría un punto de contacto entre un círculo y una línea tangente para expresar la sumisión, la obediencia y el amor en el mundo al orden del universo, lo que denominó una “monarquía perfecta”.

Dicha obediencia, por otra parte, sería igualmente manifestación del equilibrio perfecto que anula el poder, la fuerza y la idolatría, dado que el orden social que podría surgir a la luz del espíritu de verdad -de la energía de la verdad sobrenatural-, no sería otra cosa que un equilibrio entre diferentes elementos, armonía cuya naturaleza es la complementariedad de los contrarios, tal como sugiere el movimiento eterno de la materia.

Weil argumentó en 1943, además, que en la construcción de un orden semejante, el Estado estaría llamado a ejercer apenas una acción negativa; es decir, una ligera presión para impulsar el equilibrio. Se trataría, en todo caso, de lo que podríamos llamar un no-Estado, algo que cada vez debería ser más anhelado.

Lo cierto es que, en determinados momentos de la Antigüedad, sin la influencia del orden sobrenatural, la humanidad no habría sido capaz de producir en el mundo aquello que Weil denominó “auténtica grandeza” en el arte, en la ciencia, en el pensamiento y en la vida social en general. No obstante, en la actualidad, en esos mismos dominios persiste lo contrario; es decir, la falsa grandeza que amenaza la esperanza de la humanidad.

V

En Abya Yala –el continente americano-, diversas comunidades indígenas, herederas de antiguas civilizaciones, han conseguido mantener, a pesar de la firmeza de la violencia, diferentes expresiones de una misma y ancestral percepción sobre la creación del mundo que incluye, en términos generales, la antigua idea de la ausencia, del retiro de Dios, a quien solo se advierte a través de su obra.

La noción de descreación testifica, de esta forma, el sorprendente y prodigioso encuentro del pensamiento weileano con antiguas cosmovisiones, cuyo origen se remonta a cinco mil años, aproximadamente, por ejemplo entre los pueblos que habitaron las regiones de América Central o el Altiplano andino y el territorio del Tahuantinsuyo que comprendía gran parte de América del Sur. Un conocimiento, en efecto, que refleja la iluminación sobrenatural en el mundo, traducido a símbolos milenarios como la chakana de los quechuas y aymaras en los Andes -una escalera de cuatro lados que representa los puentes, la unión entre el mundo de los humanos y lo que está arriba, cuya antigüedad se calcula en cuatro mil años-, o el kultrún mapuche –un tambor ancestral utilizado en rituales sagrados de medicina o fertilidad; constituye una representación del universo, los puntos cardinales, las estaciones y en el centro la Tierra-.

La noción de descreación testifica, de esta forma, el sorprendente y prodigioso encuentro del pensamiento weileano con antiguas cosmovisiones, cuyo origen se remonta a cinco mil años, aproximadamente, por ejemplo entre los pueblos que habitaron las regiones de América Central o el Altiplano andino y el territorio del Tahuantinsuyo que comprendía gran parte de América del Sur. Un conocimiento, en efecto, que refleja la iluminación sobrenatural en el mundo, traducido a símbolos milenarios como la chakana de los quechuas y aymaras en los Andes -una escalera de cuatro lados que representa los puentes, la unión entre el mundo de los humanos y lo que está arriba, cuya antigüedad se calcula en cuatro mil años-, o el kultrún mapuche –un tambor ancestral utilizado en rituales sagrados de medicina o fertilidad; constituye una representación del universo, los puntos cardinales, las estaciones y en el centro la Tierra-.

Sabiduría ancestral que contempla, asimismo, las motivaciones que deben encauzar la conducta de los individuos, la práctica social y las pautas de intersección no solo entre este mundo y el otro, también con el pasado. Un método, un modelo permanente de inspiración que contiene a su vez las indicaciones para ser transmitido en el tiempo a todas las generaciones, de tal forma que puedan integrar la obligación de cuidar la Creación como manifestación máxima de amor y de obediencia a un Creador que es también el instructor, el guía ausente.

Según la cosmovisión del pueblo Wiwa -en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia- por ejemplo, los padres del Universo crearon igualmente La Ley de Sé o Ley de Origen, los mandatos que orientan a la población en su obligación de proteger la vida y el territorio; es decir, las pautas de comportamiento individual y social de las personas, cuya interpretación exige el conocimiento y la intervención de las jerarquías y autoridades legítimas de la comunidad, principalmente de los ancianos.

En el pensamiento indígena, además, la Creación posee un significado evolutivo que contiene al mismo tiempo una advertencia. Los dioses crean y destruyen una vez tras otra, hasta conseguir formar seres auténticamente humanos; es decir, aptos para cuidar obedeciendo –en la tradición oral del pueblo Hopi de Norteamérica, por ejemplo, desobedecer las instrucciones de Konchakila, el Gran Espíritu, supone arriesgarse a perder su identidad y su nombre cuyo significado es “ser pacífico”-. Según la comunidad de que se trate, el relato difiere en relación con las etapas de la Creación que pueden ser dos, tres o cuatro en cada caso.

El Popol-Vuh reúne al respecto los elementos centrales de la narración más extendida entre los pueblos descendientes de los antiguos mayas, cuya tradición oral coincide diferenciándose apenas en alguna variación. El fraile dominico Francisco Ximénez descubrió el manuscrito original en Chichicastenango-Chuilá, Guatemala, alrededor del año 1700 –al parecer, el único que fue rescatado de la destrucción durante la conquista española- y lo tradujo al castellano, texto del cual se hizo luego una versión en francés. Es un relato cosmogónico inspirado probablemente en antiguos códices del pueblo maya-quiché, conocido en su lengua también como Saq Petenaq Ch’aqapalo: La ley que vino desde el mar.

La narración constituye una alegoría de la Creación como obra colectiva, aun cuando la indefinición acerca de sus autores es constante. Como señala Milton Hernán Bentacor -en “Dios, dioses y diositos. Una lectura de la primera parte del Popol-Vuh en comparación con los primeros capítulos del Génesis”, interesante artículo publicado en 2012-, resulta imposible saber si los Creadores son solo Tepeu y Gucumatz, si cumplen instrucciones de una deidad más poderosa como Hurakán o si son simplemente quienes organizan un trabajo conjunto con otros dioses que permanecen ausentes: como si, en realidad, no se quisiera identificar, precisar, la figura del verdadero Creador.

Tepeu y Gucumatz, en efecto, actúan como aprendices –señala Hernán Bentacor-, como deidades menores: se equivocan, discuten, dudan y piden auxilio a otros dioses. Crean primero la tierra, los vegetales, los animales y las montañas; luego, a los distintos seres cuyo destino es honrar y obedecer a quien los ha creado. Así, inicialmente aparecen los seres de barro, imperfectos porque no podían hablar, ni caminar; después, aquellos de madera que hablaban y caminaban, aunque no tenían memoria y, por tanto, no recordaban quién los había creado; finalmente, tras un destructor diluvio de lluvia negra, fueron modelados -con ayuda de las plantas y de los animales- los seres de maíz, de figura humana, dotados de gran inteligencia, hablaban, razonaban, veían, escuchaban y caminaban: es decir, seres dispuestos para honrar y obedecer a un Creador impreciso, lejano.

En la tradición aymara-quechua, por otra parte, existen también diversas versiones de un mismo relato original. En el principio solo existía Wiracocha, quien primero creó a los animales; luego esculpió en piedra seres gigantes y los llamó Jaque (hombres) y, más tarde, a la mujer y la nombró warmi, ordenándoles poblar el Altiplano andino. Wiracocha se dirigió entonces a una montaña muy alta y dispuso las costumbres y las maneras de vivir, aunque aún el universo no tenía luz. Los seres gigantes, sin embargo, desobedecieron las instrucciones y el Creador decidió destruirlos provocando un diluvio -el Unu Pachakuti, el agua que transformó el mundo-; convirtió en estatuas a los que sobrevivieron, dejándolos en grutas y en los cerros. Al diluvio sobrevivió también un puma, cuyos ojos dorados brillaban en medio del lago Titikaka.

Tiempo después, Wiracocha emergió del lago y transformó los ojos del puma en el sol y en la luna. Se dirigió a Tiwanaco y mezclando con agua y barro del Titikaka a los gigantes que había petrificado, creó hombres y mujeres de menor estatura, la nueva humanidad. Les dio vestidos, nombres, instrumentos agrícolas, les enseñó las lenguas, las costumbres, las artes y les transmitió leyes justas para que pudieran cuidar la Creación. Cuando Manco Capac –el primer Inca- fundó Cuzco –el ombligo del mundo, la ciudad más bella del Tahuantinsuyo-, Wiracocha desapareció: se dirigió al Oeste -al Manqhe Pacha-, donde se pierden las aguas y termina la vegetación, el desierto, el lugar de la oscuridad a dónde van los muertos.

En estos relatos ancestrales, por otro lado, coincide también la referencia al diseño y la estructura del Universo. La principal característica es la relación permanente –la intersección- del mundo de los humanos con el dominio de lo sobrenatural.

Entre los pueblos mayas, por ejemplo, se concibe el Universo formado por tres planos superpuestos; la Tierra aparece en equilibrio entre el plano celeste y el inframundo –de donde manan las semillas y el agua, los bienes que sostienen la vida-. Las pirámides probablemente simbolizan la comunicación entre los tres planos. El movimiento de los astros y principalmente del sol orientaba, de hecho, la posición en el espacio de las ciudades más importantes y de los templos.

Según la cosmovisión andina, Wiracocha dividió el Universo en lugares opuestos y complementarios. El Alax Pacha -el mundo de arriba donde están el sol, la luna y las estrellas- y el Manqha Pacha -el mundo de abajo donde mora el pasado-; entre ambos, el Aka Pacha de los humanos.

El futuro, en efecto, constituye para los quechuas y los aymaras un regreso al pasado; en consecuencia, la vida humana transcurre a través de ciclos. Así, cada quinientos años, aproximadamente, se produce una transformación –el Pachakuti- que da paso a un nuevo período. Entonces, el mundo de abajo –el pasado- retorna al Aka Pacha y el ciclo se reinicia.

El pasado se piensa, pues, como un espacio-tiempo –el Pacha-; forma parte del orden del mundo, de su equilibrio: en realidad, no puede ser destruido, dado que el movimiento del tiempo es circular, igual que en el Cosmos.

Además de la tradición oral, los rituales y el calendario han permitido igualmente a los pueblos indígenas conservar y transmitir la memoria ancestral. El calendario conmemora el movimiento eterno del universo, registrando los cambios en el ámbito sobrenatural y en el de los humanos. En los rituales, la música, la danza, el vestido, los alimentos y la bebida se juntan para celebrar la fertilidad de la tierra y la vida comunitaria; para conmemorar el pasado y revitalizar las costumbres y los valores que fortalecen el orden social. Instrumentos, en fin, que fomentan el arraigo de las personas y de la comunidad en el mundo y en el universo.

VI

¿De dónde podría surgir un Renacimiento capaz de transformar el mundo moderno? –Se preguntó Simone Weil-. El equilibrio y la armonía pueden venir solo del pasado –precisó-, siempre que lo amemos. A su juicio, la vida cotidiana –individual y social- tendría que convertirse en una parábola; es decir, en un relato con un profundo significado espiritual. Por tanto, únicamente el pensamiento antiguo podría hacer fluir “la savia de la vida” en todos los lugares del planeta.

Sin el reflejo de la verdad sobrenatural en el orden del mundo, efectivamente, no son posibles las formas de organizar la vida colectiva de acuerdo a los principios de legitimidad, de obligación y de obediencia: la antigua noción de colectividad que incluye a los vivos, a los antepasados y a los que nacerán en los próximos siglos. Un modo de existencia social, pues, que hunde sus raíces en el pasado y penetra en el futuro; el lugar donde puede custodiarse el legado de los ancestros -principalmente la conciencia del destino de la especie humana, en relación con la obligación de mantener el equilibrio en el mundo- y donde puede ser transmitido a las generaciones. Desarrollar el arraigo en una sociedad “bien hecha” conduce, por tanto, a la recuperación de lo auténticamente humano.

En medio de la situación de desarraigo en la que transcurre la vida social contemporánea, entonces, solo es posible encontrar auxilio en aquello que Weil denominó los “islotes del pasado” conservados vivos sobre la tierra. Por ello advirtió sobre la necesidad de preservarlos donde quiera que estén –“en París o en Tahití”-, porque cada vez quedan menos en el planeta. El futuro está vacío –escribió- y para construirlo no hay otra savia que los tesoros que nos lleguen del pasado.

Fuente: CEPRID

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

This kind of argument, even if it is part of a dialectic, can only be very troubling for Identitarians, who incidentally are portrayed in the book as wanting “Race war now!” while we are still the overwhelming majority in mother Europa. This is not an irrational attitude if a war must occur: there is no question that we grow demographically weaker with every generation in the face of the fatal triad of sub-replacement fertility, displacement-level immigration, and miscegenation.

This kind of argument, even if it is part of a dialectic, can only be very troubling for Identitarians, who incidentally are portrayed in the book as wanting “Race war now!” while we are still the overwhelming majority in mother Europa. This is not an irrational attitude if a war must occur: there is no question that we grow demographically weaker with every generation in the face of the fatal triad of sub-replacement fertility, displacement-level immigration, and miscegenation.

Collaborateur régulier aux sites dissidents Europe Maxima, Euro-Synergies et Synthèse nationale, Claude Bourrinet est un penseur impertinent. C’est aussi un remarquable biographe. Vient de paraître sous sa signature un excellent Stendhal dans la collection « Qui suis-je ? ».

Collaborateur régulier aux sites dissidents Europe Maxima, Euro-Synergies et Synthèse nationale, Claude Bourrinet est un penseur impertinent. C’est aussi un remarquable biographe. Vient de paraître sous sa signature un excellent Stendhal dans la collection « Qui suis-je ? ».

When discussing the myths of ancient Greece one must first define their meaning and locate their historical settings. The word “myth” has a specific meaning when one reads the ancient Greek tragedies or when one studies the theogony or cosmogony of the early Greeks. By contrast, the fashionable expression today such as “political mythology” is often laden with value judgments and derisory interpretations. Thus, a verbal construct such as “the myth of modernity” may be interpreted as an insult by proponents of modern liberalism. To a modern, self-proclaimed supporter of liberal democracy, enamored with his own system-supporting myths of permanent economic progress and the like, phrases, such as “the myth of economic progress” or “the myth of democracy,” may appear as egregious political insults.

When discussing the myths of ancient Greece one must first define their meaning and locate their historical settings. The word “myth” has a specific meaning when one reads the ancient Greek tragedies or when one studies the theogony or cosmogony of the early Greeks. By contrast, the fashionable expression today such as “political mythology” is often laden with value judgments and derisory interpretations. Thus, a verbal construct such as “the myth of modernity” may be interpreted as an insult by proponents of modern liberalism. To a modern, self-proclaimed supporter of liberal democracy, enamored with his own system-supporting myths of permanent economic progress and the like, phrases, such as “the myth of economic progress” or “the myth of democracy,” may appear as egregious political insults. The prose of Homer or Hesiod is not just a part of the European cultural heritage, but could be interpreted also as a mirror of the pre-Christian European subconscious. In fact, one could describe ancient European myths as primal allegories where every stone, every creature, every god or demigod, let alone each monster, acts as a role model representing a symbol of good or evil. (4) Whether Hercules historically existed or not is beside the point. He still lives in our memory. When we were young and when we were reading Homer, who among us did not dream about making love to the goddess Aphrodite? Or at least make some furtive passes at Daphne? Apollo, a god with a sense of moderation and beauty was our hero, as was the pesky Titan Prometheus, al-ways trying to surpass himself with his boundless intellectual curiosity. Prometheus unbound is the prime symbol of White man’s irresistible drive toward the unknown and toward the truth irrespective of the name he carries in ancient sagas, modern novels, or political treatises. The English and the German poets of the early nineteenth century, the so -called Romanticists, frequently invoked the Greek gods and especially the Titan Prometheus. The expression “Romanticism” is probably not adequate for that literary time period in Europe because there was nothing romantic about that epoch or for that matter about the prose of authors such as Coleridge, Byron, or Schiller, who often referred to the ancient Greek deities:

The prose of Homer or Hesiod is not just a part of the European cultural heritage, but could be interpreted also as a mirror of the pre-Christian European subconscious. In fact, one could describe ancient European myths as primal allegories where every stone, every creature, every god or demigod, let alone each monster, acts as a role model representing a symbol of good or evil. (4) Whether Hercules historically existed or not is beside the point. He still lives in our memory. When we were young and when we were reading Homer, who among us did not dream about making love to the goddess Aphrodite? Or at least make some furtive passes at Daphne? Apollo, a god with a sense of moderation and beauty was our hero, as was the pesky Titan Prometheus, al-ways trying to surpass himself with his boundless intellectual curiosity. Prometheus unbound is the prime symbol of White man’s irresistible drive toward the unknown and toward the truth irrespective of the name he carries in ancient sagas, modern novels, or political treatises. The English and the German poets of the early nineteenth century, the so -called Romanticists, frequently invoked the Greek gods and especially the Titan Prometheus. The expression “Romanticism” is probably not adequate for that literary time period in Europe because there was nothing romantic about that epoch or for that matter about the prose of authors such as Coleridge, Byron, or Schiller, who often referred to the ancient Greek deities: Did Socrates or Plato or Aristotle believe in the existence of harpies, Cyclops, Giants, or Titans? Did they believe in their gods or were their gods only the personified projects of their rituals? Very likely they did believe in their gods, but not in the way we think they did. Some modern scholars of the ancient Greek mythology support this thesis: “The dominant modern view is the exact opposite. For modern ritualists and indeed for most students of Greek religion in the late nineteenth and throughout the twentieth century, rituals are social agendas that are in conception and origin prior to the gods, who are regarded as mere human constructs that have no reality outside the religious belief system that created them.” (11).

Did Socrates or Plato or Aristotle believe in the existence of harpies, Cyclops, Giants, or Titans? Did they believe in their gods or were their gods only the personified projects of their rituals? Very likely they did believe in their gods, but not in the way we think they did. Some modern scholars of the ancient Greek mythology support this thesis: “The dominant modern view is the exact opposite. For modern ritualists and indeed for most students of Greek religion in the late nineteenth and throughout the twentieth century, rituals are social agendas that are in conception and origin prior to the gods, who are regarded as mere human constructs that have no reality outside the religious belief system that created them.” (11).

G. W. F. Hegel and his able interpreter Alexandre Kojève claim that the essence of consciousness is “negativity,” that man lives “outside himself,” that man “negates” or “nihilates” nature, that man is a “nothingness” or a “hole in being,” that man is “time that negates space.” What does this mean?

G. W. F. Hegel and his able interpreter Alexandre Kojève claim that the essence of consciousness is “negativity,” that man lives “outside himself,” that man “negates” or “nihilates” nature, that man is a “nothingness” or a “hole in being,” that man is “time that negates space.” What does this mean? Next, let’s consider the ideas of “negating” and “nihilating” nature. When a plant or an animal finds something from the external world that fulfills its needs, it must remove that thing from the outside world and transform and incorporate it into itself. Hegel and Kojève refer to this activity as “negating,” i.e., saying “no.”

Next, let’s consider the ideas of “negating” and “nihilating” nature. When a plant or an animal finds something from the external world that fulfills its needs, it must remove that thing from the outside world and transform and incorporate it into itself. Hegel and Kojève refer to this activity as “negating,” i.e., saying “no.”

Kagan wants both an American ground attack on IS, which would mean attacks in three or more countries, and NATO in Ukraine. Nuland has constantly made provocative statements about Russia and she supports every move by Washington deeper and deeper into Ukraine’s politics and military campaigns. If Poroshenko is removed from office by another coup, Nuland will be there to influence and control the new leaders. She will anoint and bless them, even if they are neo-nazis.

Kagan wants both an American ground attack on IS, which would mean attacks in three or more countries, and NATO in Ukraine. Nuland has constantly made provocative statements about Russia and she supports every move by Washington deeper and deeper into Ukraine’s politics and military campaigns. If Poroshenko is removed from office by another coup, Nuland will be there to influence and control the new leaders. She will anoint and bless them, even if they are neo-nazis.

Resultado de semejante ausencia de luz en la vida contemporánea es, pues, su desequilibrio y su falta de armonía, de templanza. La desmesura lo inunda todo, reiteró Weil: el pensamiento, la acción, la actividad pública y la vida privada. Un desorden, efectivamente, que genera la pérdida de vitalidad y de autonomía en las comunidades y en las personas; que penetra y degrada todas las relaciones y las actividades humanas, a tal punto que los móviles de la conducta individual -restringidos y rebajados al miedo y al dinero-, la opresión del trabajo asalariado y la educación convierten a la gente en seres deshumanizados, infrahumanos. Asimismo, la comunidad –uno de cuyos fines primordiales es mantener la conexión entre el pasado y el futuro- ha sido destruida en todas partes, suplantada por el Estado-nación: en sus palabras, esa “niñera mediocre a la que hay que obedecer”.

Resultado de semejante ausencia de luz en la vida contemporánea es, pues, su desequilibrio y su falta de armonía, de templanza. La desmesura lo inunda todo, reiteró Weil: el pensamiento, la acción, la actividad pública y la vida privada. Un desorden, efectivamente, que genera la pérdida de vitalidad y de autonomía en las comunidades y en las personas; que penetra y degrada todas las relaciones y las actividades humanas, a tal punto que los móviles de la conducta individual -restringidos y rebajados al miedo y al dinero-, la opresión del trabajo asalariado y la educación convierten a la gente en seres deshumanizados, infrahumanos. Asimismo, la comunidad –uno de cuyos fines primordiales es mantener la conexión entre el pasado y el futuro- ha sido destruida en todas partes, suplantada por el Estado-nación: en sus palabras, esa “niñera mediocre a la que hay que obedecer”. Un “mundo bien hecho”, al contrario, sería una “metáfora real” del orden universal; solo la gracia –la luz sobrenatural, aseguró Weil- puede propiciar el fracaso de la fuerza, de la gravedad: convertir la Creación en objeto de perfecta atención y de amor mediante el trabajo, la ciencia, el arte, la técnica y la educación, considerados auténticos medios para sustituir la ficción del dominio ilimitado sobre la naturaleza por la obligación de obedecerla.

Un “mundo bien hecho”, al contrario, sería una “metáfora real” del orden universal; solo la gracia –la luz sobrenatural, aseguró Weil- puede propiciar el fracaso de la fuerza, de la gravedad: convertir la Creación en objeto de perfecta atención y de amor mediante el trabajo, la ciencia, el arte, la técnica y la educación, considerados auténticos medios para sustituir la ficción del dominio ilimitado sobre la naturaleza por la obligación de obedecerla. La noción de descreación testifica, de esta forma, el sorprendente y prodigioso encuentro del pensamiento weileano con antiguas cosmovisiones, cuyo origen se remonta a cinco mil años, aproximadamente, por ejemplo entre los pueblos que habitaron las regiones de América Central o el Altiplano andino y el territorio del Tahuantinsuyo que comprendía gran parte de América del Sur. Un conocimiento, en efecto, que refleja la iluminación sobrenatural en el mundo, traducido a símbolos milenarios como la chakana de los quechuas y aymaras en los Andes -una escalera de cuatro lados que representa los puentes, la unión entre el mundo de los humanos y lo que está arriba, cuya antigüedad se calcula en cuatro mil años-, o el kultrún mapuche –un tambor ancestral utilizado en rituales sagrados de medicina o fertilidad; constituye una representación del universo, los puntos cardinales, las estaciones y en el centro la Tierra-.

La noción de descreación testifica, de esta forma, el sorprendente y prodigioso encuentro del pensamiento weileano con antiguas cosmovisiones, cuyo origen se remonta a cinco mil años, aproximadamente, por ejemplo entre los pueblos que habitaron las regiones de América Central o el Altiplano andino y el territorio del Tahuantinsuyo que comprendía gran parte de América del Sur. Un conocimiento, en efecto, que refleja la iluminación sobrenatural en el mundo, traducido a símbolos milenarios como la chakana de los quechuas y aymaras en los Andes -una escalera de cuatro lados que representa los puentes, la unión entre el mundo de los humanos y lo que está arriba, cuya antigüedad se calcula en cuatro mil años-, o el kultrún mapuche –un tambor ancestral utilizado en rituales sagrados de medicina o fertilidad; constituye una representación del universo, los puntos cardinales, las estaciones y en el centro la Tierra-.

De echte particraten liggen wellicht niet wakker van de discussie over de lijststem. Ook zonder het systeem met de lijststem zal de partijtop in grote mate bepalen wie uiteindelijk verkozen wordt en wie niet. De particratie is een veelkoppig monster dat gerust met een kop minder kan: er blijven nog genoeg manieren om parlementen pre-electoraal vorm te geven.

De echte particraten liggen wellicht niet wakker van de discussie over de lijststem. Ook zonder het systeem met de lijststem zal de partijtop in grote mate bepalen wie uiteindelijk verkozen wordt en wie niet. De particratie is een veelkoppig monster dat gerust met een kop minder kan: er blijven nog genoeg manieren om parlementen pre-electoraal vorm te geven.