Alexandre Latsa est un Français qui vit et travaille en Russie. Avec son blogue Dissonances et par ses articles mis en ligne sur le site Sputnik, il présente au public francophone un point de vue différent de l’opinion dominante très orientée. Dans deux ouvrages de médiocre qualité, plus proche de l’enquête en pissotière que de la grande politique (1), certains plumitifs voient en lui un formidable agent d’influence du Kremlin. Qualifié de « véritable ode à la Russie poutinienne (2) », son essai, Un printemps russe, mérite mieux que ces approximations malveillantes.

Alexandre Latsa explique que depuis l’arrivée au pouvoir en 1999 de Vladimir Poutine, la Russie connaît une phase de renouveau au point que « le poutinisme est en train d’émerger comme un modèle, sorte de gaullisme amélioré et moderne qui, dans les années à venir, devrait faire de nombreux émules dans le monde et en Europe (p. 285) ». Le pays sort pourtant d’une longue transition chaotique. L’auteur a bien raison d’insister sur ces nouveaux « Temps des troubles », les années 1991 – 1999, même si le déclin commença au temps de l’URSS avec la Perestroïka de Gorbatchev.

Une décennie troublée

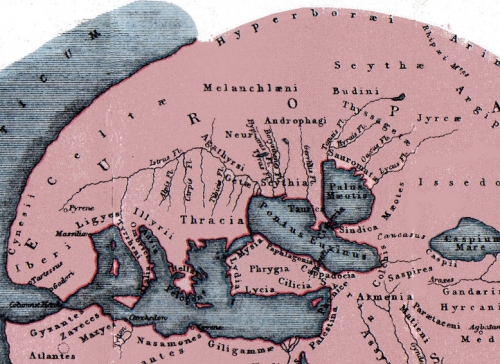

La soudaine disparition de l’Union Soviétique cumulée à l’application immédiate et idiote d’une politique économique ultra-libérale inadaptée au contexte psychologique et social post-soviétique plongèrent la Russie dans un désordre multiple. Des républiques fédérées telles le Tatarstan ou la Tchétchénie cherchent à se libérer de la tutelle moscovite. Parallèlement, l’armature étatique détériorée passa sous la coupe de la Sémibankirchtchina (les sept oligarques les plus puissants). Leur fortune rapidement acquise reposait sur des connivences entre jeunes loups avides de gains, hauts fonctionnaires véreux et apparatchiks ex-communistes corruptibles. Il est clair que « la prise de contrôle de groupes mafieux s’était faite de façon tout à fait “ légitime ” durant la Perestroïka et avec le soutien indirect (volontaire ?) de gouvernements étrangers, du FMI et de la Banque mondiale (p. 47) ». La Russie perdit alors son rang de grande puissance et certains misèrent sur son implosion territoriale imminente quand ils ne tablaient pas sur sa rétractation proprement européenne. Deux chercheurs français, affiliés aux cénacles atlantistes, Françoise Thom et Jean-Sylvestre Mongrenier, envisagent encore « à très long terme […], une Russie revenu aux frontières de la Moscovie, délestée de la Sibérie et de l’Extrême-Orient (3) ». Ils ne font que reprendre une hypothèse émise par le géopolitologue Yves Lacoste, auteur de Vive la nation !, il y a plus de dix ans, quand il s’interrogeait sur l’avenir de la Russie. « L’indépendance des peuples non russes inclus plus ou moins sous la contrainte dans la Fédération de Russie est sans doute le moyen pour la Russie de reprendre son développement économique, social et politique sur des bases géographiques nouvelles certes restreintes par rapport à l’ancien empire, mais encore de très grande taille, notait-il. La reconstruction de la Russie passe sans doute moins par le maintien de son autorité sur de vastes territoires où les Russes sont de moins en moins nombreux, que par la lutte contre les facteurs de l’excessive mortalité (l’alcoolisme, la misère des hôpitaux, les carences de l’habitat) qui en font un cas très exceptionnel en Europe et qui le conduisent au déclin. L’« homme malade » de l’Europe doit d’abord se guérir et une Russie convalescente, au territoire mieux organisé, pourrait alors raisonnablement demander son entrée dans l’Union européenne (4). » Ces spéculations ne sont pas nouvelles et n’appartiennent pas aux seuls nationistes républicains français. Alexandre Latsa remarque que l’« obsession anglo-saxonne de démembrement de la Russie est ancienne et a historiquement commencé dans le sud du pays, au cœur du Caucase russe (p. 27) ». Faut-il rappeler que « de 1989 à 2016, l’alliance entre les États-Unis et les islamistes radicaux s’avérera une constante de la géopolitique américaine en Eurasie, en particulier de la lutte contre la Russie (p. 45) » ? Au soir de sa vie, le géo-penseur réaliste national-grand-européen Jean Thiriart répétait que le retrait soviétique d’Afghanistan fût une erreur géopolitique considérable que les Européens regretteront. Cette défaite accéléra l’effondrement soviétique et stimula l’islamisme. En outre, « les années 1990 avaient transformé la Russie en une sorte de IVe République déformée, avec des partis éphémères, rendant le jeu politique favorable à la stratégie des alliances et à l’achat de députés (p. 79) ».

Ruinée par des krachs à répétition, victime d’une insécurité record, exaspérée par l’alcoolisme chronique d’Eltsine, la population réclamait un « Pinochet » russe. D’abord séduite par le discours nationaliste du « libéral-démocrate » Jirinovski, elle se tourne ensuite vers le Parti communiste, puis vers le général Alexandre Lebed qui obtint à la présidentielle de 1996 14,5 % des suffrages. L’entourage présidentiel sut détourner cette revendication en promouvant Evgueni Primakov. L’auteur souligne avec raison qu’avant Poutine, « c’est Evgueni Primakov qui historiquement mit la Russie sur les rails du “ grand redressement ”, même s’il ne resta pas en poste bien longtemps (pp. 49 – 50) ». Ministre des Affaires étrangères de 1996 à 1998, puis Premier ministre de septembre 1998 à mai 1999, l’ancien journaliste arabophone du KGB donna à la diplomatie russe son impulsion eurasienne actuelle. Mais de féroces querelles intestines le chassèrent du pouvoir, remplacé par quelques politiciens plus occidentalistes, libéraux et américanophiles. Sur un point, Alexandre Latsa commet une erreur. Vladimir Poutine serait selon lui le « huitième Premier ministre de la Fédération de Russie au cours des dix-huit derniers mois (p. 60) ». En fait, avant sa nomination, occupèrent successivement la fonction Sergueï Kirienko (24 avril – 23 août 1998), Viktor Tchernomyrdine (23 août – 11 septembre 1998), Evgueni Primakov et Sergueï Stepachine (19 mai – 9 août 1998).

Indispensable restauration de l’État

La nomination surprise du chef du FSB, Vladimir Poutine, à ce poste, allait confirmer et amplifier les esquisses posées par Primakov. Ce n’est pas étonnant, car Poutine appartient à l’époque du KGB aux « réformateurs » dont le chef de file n’était autre que le directeur lui-même, Youri Andropov. Dans ses articles de Monde et Vie du début des années 2000, l’ancien résistant et journaliste spécialisé dans la guerre secrète, Pierre de Villemarest, le qualifiait de « national- soviétique ». Conscient de l’ampleur de la tâche à mener, Poutine parvient néanmoins à réduire l’influence délétère des oligarques et à restaurer une « verticale du pouvoir », ce qui assure à l’État depuis Moscou le contrôle de « cet immense territoire en quelque sorte laissé à lui-même et au sein duquel il était vital pour l’État d’accentuer son autorité afin de contrecarrer les dynamiques naturelles d’inertie territoriale dues principalement à la géographie du pays (pp. 81 – 82) ». L’administration du pays le plus étendu au monde n’est pas une mince affaire. « La recomposition du modèle russe s’opère selon une équation assez surprenante visant à reconsolider la solidarité et l’unité nationale en affirmant la diversité culturelle par l’essor du patriotisme. Ce dernier élément vise également à atténuer les tendances nationalistes jugées dangereuses, car pouvant remettre en cause l’équilibre polyethnique et multiconfessionnel russe, et surtout contribuer à l’essor du nationalisme régional et donc aux pulsions indépendantistes (p. 71). » La restauration d’un État fort accorde une priorité aux « aspirations et besoins de la communauté […] sur les aspirations individuelles, et […encourage] au maximum les cultures et identités locales en accentuant leur intégration (et leur compatibilité) avec l’identité fédérale (p. 116) ».

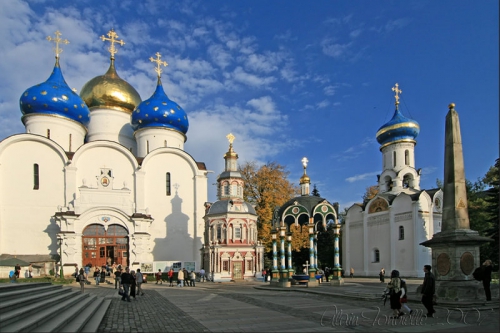

État-continent, la Russie dispose de spécificités qu’ignorent les États-nations d’Occident. Par exemple, elle « n’a pas besoin de l’immigration pour connaître un système naturellement pluriculturel et pluriethnique (p. 131) ». Ainsi, depuis le XIIIe siècle et l’invasion tataro-mongole, les peuples slaves de l’Est cohabitent-ils avec des peuples musulmans qui rejettent (pour combien de temps encore ?) l’islam wahhabite et ses succédanés. Sait-on à ce sujet que la Russie a depuis 2005 rang de membre observateur à l’OCI (Organisation de la coopération islamique) ? Héritière tout autant de Byzance que du khanat de la Horde d’Or, la Russie applique le polyethnisme, c’est-à-dire un cadre socio-historique et politique de cohabitation ethno-culturelle très variée agencée et ordonnée autour du noyau ethnique majoritaire, le peuple russe. Cela signifie que « le modèle de l’État-nation ne lui sied pas puisque la Russie comprend en son sein des nations et des républiques (p. 118) ». Mieux encore, « le patriotisme et le monde polyculturel sont intrinsèquement liés et […] chaque citoyen peut se sentir appartenir à la Fédération (p. 136)».

Ni Asie, ni Europe. Russie !

Alexandre Latsa explique qu’à rebours de cette tradition politique, des nationalistes russes les plus radicaux et les plus hostiles à Poutine prônent le départ complet de toute présence russe au Caucase du Nord, voire de la Sibérie, parce qu’ils adhèrent précisément à une logique stato-nationale incompatible avec l’histoire de la Russie, l’ultime ensemble supranational au sens traditionnel du terme. « Alors que le manifestant moyen de Bolotnaïa est souvent hostile aux immigrants d’Asie centrale, nationaliste et libéral, et rêve de Rome et de Paris, son opposant politique est un patriote étatiste, croit au monde russe et rêve d’une Russie slave et orthodoxe, mais non occidentale (p. 263). » Ce constat surprend l’Occidental intoxiqué par ses médiats. Pour le patriote étatiste russe, « cette expérience historique, qui fait clairement de la Russie un empire et non un État-nation, l’éloigne non seulement de l’expérience historique de l’Europe, mais lui procure une capacité d’appartenance et de projection à cet ensemble culturel à part qu’est l’Eurasie, cette zone du monde qui se situe géographiquement entre la plaine hongroise et la frontière chinoise, et culturellement entre Moscou, Athènes et Astana (p. 273). » Par conséquent, le patriotisme politique, civique et civilisationnel russe « est en réalité nécessaire pour maintenir une unité nationale bien plus difficile à conserver qu’au sein des États-nations européens, plus homogènes sur le plan ethnique, religieux et culturel (p. 114) ». Il importe, d’une part, de relativiser cette dernière affirmation, car, suite à quatre décennies d’immigration de masse extra-européenne, les sociétés d’Europe occidentale deviennent hétérogènes sur le plan ethnique, se fragilisent et tentent de pallier ce délitement désormais quasi inévitable par l’avènement d’un État de droit sécuritaire ultra-moderne. L’auteur mentionne, d’autre part, la surprenante demande du « nationaliste » Vladimir Jirinovski qui aurait aimé « loger la moitié de la population du Japon au centre de la Russie (p. 269) ». Le chef du Parti libéral-démocrate de Russie pensait ici en homme d’Empire et non pas en politicien stato-national. Si un jour (proche ?) la guerre civile et le chaos embrasaient l’Occident européen, la Russie accueillerait peut-être des exilés (définitifs ?) venus de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie ? Déjà, sous la Révolution, de nombreux émigrés vécurent dans l’Empire des tsars. Joseph de Maistre en retira ses magistrales Soirées de Saint-Pétersbourg.

« En développant une politique de puissance sur le long terme, la Russie apparaît désormais pour un nombre croissant d’Européens mais aussi d’Africains, d’Asiatiques ou de ressortissants du monde musulman comme une forme d’anti-modèle, de contre-modèle, capable de proposer une alternative à la voie sans issue dans laquelle s’est engagé le modèle dominant actuel (p. 160). » Cela agace les médiats occidentaux dirigés par des financiers et des banksters. « La censure existe autant en France qu’en Russie. […] N’est-il pas plus juste que ce soit l’État et non des oligarques ou des banquiers qui contrôlent les médias (p. 200) ? » Dans l’Hexagone, les puissances industrielles et d’argent financent les structures médiatiques. Vincent Bolloré n’a-t-il pas le groupe Canal + (iTélé, C8) et le quotidien gratuit Direct Matin ? Serge Dassault le groupe Le Figaro ? Patrick Drahi Libération, L’Obs, les télés BFMTV et N° 23, la radio RMC ? Martin Bouygues TF1, TMC et LCI ? Arnaud Lagardère Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche ? Le groupe bancaire Le Crédit mutuel de nombreux titres de la presse quotidienne régionale de l’Est de la France ? Souvent en contact avec des journalistes « dont le travail s’est, au cours des dernières années et concernant la Russie, avéré être un mélange de militantisme idéologique, d’incompréhension, de mensonge et de mauvaise foi (p. 184) », Alexandre Latsa ne cache pas ses critiques à leur égard. En effet, « majorité de gauche, parisianisme, morale petite-bourgeoise, le journalisme français est devenu la courroie de transmission d’un courant d’idées qui a tendance à négliger l’information et la vérité au profit de l’éducation du grand public (p. 195) ». Il dénonce « cette diabolisation, que certains analystes ont qualifié de guerre médiatique totale, vise essentiellement la gouvernance russe actuelle ainsi que ses prises de position internationales contribuant à l’établissement d’une nouvelle architecture mondiale, davantage multipolaire, que pourtant chacun devrait souhaiter (p. 20) ». Pis, « les années qui passent démontrent le manque d’imagination des commentateurs et leur totale incompréhension de la Russie d’aujourd’hui et de ses élites, mais surtout elles prouvent l’alignement des agences de presse avec les intérêts stratégiques américains et leurs relais actifs de relations publiques (p. 76) ». Les campagnes de presse russophobes réussissent souvent du fait de grandes lacunes sur « le front médiatique, où la Russie connaît une certaine faiblesse (p. 184) ».

Nécessaire stabilité politique et institutionnelle

Favorable au libéralisme politique, social, économique et sociétal, la caste intello-médiacratique hexagonale exècre la Russie, défenseur de la « dimension illibérale de l’État [qui] est une constante historique (p. 121) ». La particularité de son système politique, qu’on peut définir comme une démocratie charismatique ou une démocratie illibérale, se caractérise par des forces politiques agencées « dans trois cercles concentriques, en fonction de leur nature davantage que de leur corpus idéologique (p. 84) ». Le premier représente, avec Russie unie, le bloc central de gouvernement. Dans le deuxième gravite l’« opposition de gouvernance (p. 85) », à savoir les communistes, Jirinovski, Russie juste de centre-gauche (membre de l’Internationale socialiste), les libéraux de Iabloko et les libéraux-conservateurs de l’Union des forces de droite aujourd’hui dissoute. « Cercle marginal (p. 85) », le troisième rassemble tous les partis dits extrémistes, y compris les nationaux-bolcheviks d’Édouard Limonov. Les belles âmes s’offusquent du manque de renouvellement politique. Et en Afrique du Sud alors ? L’ANC gouverne depuis 1994 sans soulever les mêmes condamnations… Idem pour le géant de la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie dirigée depuis 1991 par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Alexandre Latsa n’évacue pas les dysfonctionnements dus à une politique libérale qui assèche le secteur public, et reconnaît même volontiers que « la corruption est un problème qui fait partie de l’ADN de la Russie (p. 102) » en le replaçant sur la longue durée historique, la seule pertinente pour mieux comprendre.

Avec la politique poutinienne de redressement, « la Russie est […] incontestablement redevenue, malgré les récurrents soubresauts qui la traversent, l’un des principaux acteurs de la scène politique mondiale (p. 11) ». Pour l’auteur, on l’a vu, la Russie « apparaît également comme un nouveau modèle alternatif, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sociétal via la promotion des valeurs traditionnelles, religieuses et familiales, qui étaient finalement celles de la “ Vieille Europe ” (p. 12) ». Vraiment ? Et la GPA ? Maria Poumier rappelle que, rémunérée, cette procédure biotechnique « y est légale depuis 2009 et connaît un boum effrayant. Mais l’Église orthodoxe s’y oppose (5) ». Elle tient toutefois à préciser que « cas unique, la législation russe permet à la mère porteuse de garder l’enfant pour elle si elle change d’avis à la naissance. La culture chrétienne orthodoxe règne donc bel et bien encore sur le pays, conclut-elle (6) ».

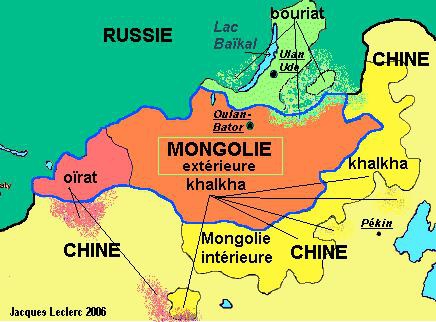

Alexandre Latsa se penche enfin sur le dessein géopolitique immédiat de Moscou qui se traduit à travers une Union douanière, une Union eurasiatique calquée sur le modèle de la pseudo-UE et une politique d’hydrocarbures. Le dynamisme russe exercerait un tel attrait que « l’Inde, la Moldavie, le Chili, Singapour, Israël ou la Nouvelle-Zélande ont émis le souhait de rejoindre l’Union douanière, tandis que l’Union eurasiatique pourrait s’étendre à l’est et l’ouest de l’Eurasie en englobant, par exemple, la Bulgarie, la Hongrie, la Mongolie, le Venezuela ou encore le Vietnam et la Syrie (p. 162) » ? Tous ces projets indiqueraient plutôt la résurgence, plus étendue, du COMECON soviétique. Il compare aussi la création de l’État fantoche du Kossovo avec le rattachement de la Crimée à la Russie et juge que le précédent criméen permettra aux Bélarussiens et aux Khazaks de réintégrer la Russie. En est-il si sûr ? Les régimes forts du Bélarussien Alexandre Loukachenko et du Khazak Noursoultan Nazerbaïev construisent de véritables nations reposant aux identités politico-culturelles originales dorénavant moins malléables que des Moldaves tiraillés entre Moscou, Kiev et Bucarest. Sinon pourquoi le tracé du gazoduc North Stream contournerait-il le Bélarus pourtant guère sensible aux sirènes occidentalistes ?

La difficile question ukrainienne

Le gouvernement russe entend contester les visées néo-conservatrices occidentales. L’auteur insiste sur le rôle délétère majeur joué par Jean Monnet dans l’intégration de la construction pseudo-européenne au cadre atlantiste dont l’OTAN, le TAFTA et le CETA (le traité de libre-échange avec le Canada) parachèveront l’exclusion finale des Européens de l’histoire. En revanche, « la France, en se rapprochant de l’OCS, pourrait devenir la première puissance européenne membre stricto sensu et ainsi conforter ses positions (p. 291) ». Mais faut-il pour autant qu’une France libérée de la tutelle atlantiste rejoigne un bloc continental eurasiatique ? Certes, Alexandre Latsa a raison d’affirmer que la Russie a une vocation – méconnue – de thalassocratie potentielle. L’URSS le savait comme l’a montré en 1982 le jeune stratégiste Hervé Coutau-Bégarie avec La Puissance maritime soviétique (7).

Quant aux menées expansionnistes en Ukraine, si elles se comprennent du côté russe, elles n’en demeurent pas moins datées. Alexandre Latsa considère que « le Maidan sera donc une révolution de couleur qui verra une minorité d’activistes radicaux d’extrême droite faire basculer dans la violence des manifestants critiquant, avec sans aucun doute une réelle légitimité et une réelle sincérité, la mauvaise gestion de l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch (p. 250) ». Tous ces événements signifient-ils que « l’Ukraine pour notre pays n’est ni une zone d’influence française historique, ni un partenaire économique de poids (p. 288) » ? Et les soldats morts devant Sébastopol lors de l’odieuse Guerre de Crimée (8) ? Et la princesse Anne de Kiev qui épouse le Capétien Henri Ier et devient d’abord reine de France, puis plus tard première régente du royaume ? Et le duc de Richelieu, gouverneur général de l’Ukraine, fondateur du port d’Odessa ? L’auteur commet d’autres erreurs factuels. Il parle de l’« armistice du 8 mai (p. 113) » alors qu’il s’agit de la capitulation de l’Allemagne. Plus grave, l’Ukraine n’aurait aucun « projet national réel (p. 258) ». C’est exact pour les nabots qui dirigent ou ont dirigé l’Ukraine. C’est faux en ce qui concerne les nationalistes « néo-bandéristes ». Certes, ce projet d’ordre national n’existe pas chez Svoboda, cette sorte de FN de pacotille. Il est en revanche tangible, réfléchi et fort avancé au Prevy Sektor et surtout au sein du Bataillon Azov. Avec les Italiens de CasaPound, les Grecs d’Aube Dorée et des Espagnols, les patriotes ukrainiens ont eux aussi commémoré le sacrifice de Dominique Venner en 2013 et traduisent ses œuvres. Comprenant le caractère mortifère de l’Union soi-disant européenne, ils ne se résignent pas à rejoindre une Union eurasienne qui nierait leur identité nationale, car le peuple ukrainien existe comme existent en France les peuples corse, basque, breton ou alsacien. Les nationalistes ukrainiens postulent une véritable alternative au-delà du rapprochement avec Moscou, l’alignement obligatoire sur le complexe atlantiste ou le maintien d’une Ukraine seule et isolée. Ils ont réactivité l’ambitieuse vision de l’Intermarum, soit la coopération stratégique entre les nations de la Baltique, de la Mer Noire, voire de l’Adriatique. Le conflit dans les contrées orientales de l’Ukraine est inacceptable d’autant que les descendants de Boréens meurent dans les deux camps. Pourquoi tous ces drames, ces morts, ces familles déchirées ? Une Europe-puissance aurait certainement pu éviter cette tragédie. Aujourd’hui, la réconciliation russo-ukrainienne devient presque impossible. Les Ukrainiens en colère prouvèrent en tout cas leur indéniable courage tandis qu’à Paris, La Manif pour Tous montrait sa couardise foncière et son légalisme pathologique. versant dans la nostalgie soviétique, les républiques indépendantistes de Donetsk et du Donbass acceptent l’appui de mouvements antifas et reprennent les antiennes anti-fascistes qui abrutissent les Européens de l’Ouest depuis 1945.

L’Ukraine est une jeune nation à qui il a manqué dans les premières années de son indépendance une colonne vertébrale politique ainsi qu’un État fort que les Khazaks apprécièrent dès 1991, les Bélarussiens à partir de 1994 et les Russes en 1999 ! Cette absence étatique favorisa l’instabilité politique et l’émergence d’oligarchies locales dans une situation comparable aux indépendances post-coloniales d’Amérique latine au début du XIXe siècle. La guerre qui dévaste l’Est de l’Ukraine est proprement intolérable pour tout authentique Européen qui ne peut que déplorer que « pour les Ukrainiens, une rupture terrible est en train de se produire avec leurs frères russes, tandis qu’il est évident que nulle intégration de l’Ukraine, ni dans l’Europe, ni dans l’OTAN, ne devrait voir le jour (p. 256) ». Anthropologiquement boréenne, la Russie – comme l’Amérique du Nord – n’est pas européenne. Elle doit suivre sa propre voie hors de toute ingérence étrangère. Enterrons donc le mythe eurosibérien et l’idée d’une Grande Europe de l’Islande au Kamtchatka. À l’heure où l’Occident ultra-moderne, cosmopolite et humanitariste subit la submersion démographique des peuples de couleurs d’Afrique et d’Asie, détournons-nous des abjectes « Lumières », récusons l’occidentalisme et privilégions plutôt une coopération boréale intelligente de Dublin à Vladivostok en passant par Paris, Madrid, Rome, Berlin, Budapest et Moscou.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Cécile Vaissié, Les réseaux du Kremlin en France, Les petits matins, 2016; Nicolas Hénin, La France russe. Enquête sur les réseaux Poutine, Fayard, 2016. Il manque cruellement une grande enquête sur l’Hexagone yankee et les larbins français de la Maison Blanche. Un ouvrage pareil serait à coup sûr plus volumineux qu’un gros bottin téléphonique.

2 : Anne Dastakian, dans Marianne, du 19 au 25 août 2016.

3 : Jean-Sylvestre Mongrenier et Françoise Thom, Géopolitique de la Russie, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, p. 120.

4 : Yves Lacoste, « Dans l’avenir, une très grande Europe de l’Atlantique au Pacifique ? », dans Hérodote, n° 118, 3e trimestre 2005, pp. 211 – 212.

5 : Mari Poumier, Marchandiser la vie humaine, Le Retour aux Sources, 2015, p. 137.

6 : Idem, p. 139.

7 : Hervé Coutau-Bégarie, La Puissance maritime soviétique, Économica, 1983.

8 : Érigée en 1860 sur le rocher Corneille avec la fonte du fer des canons russes pris à Sébastopol cinq ans plus tôt, la statue de Notre-Dame de France surplombe Le Puy-en-Velay.

• Alexandre Latsa, Un printemps russe, Éditions des Syrtes, 2016, 309 p., 20 €.

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Hadrien Desuin, expert en géo-stratégie, délivre un message semblable à propos des hésitations et du couac final de la "diplomatie" hollandaise vis à vis de la Russie. Au fond, écrit-il, "Cet homme n'aime pas ce pour quoi il a été élu : décider et choisir. Il laisse la décision à Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine de lui répondre moqueur : je viendrai quand François Hollande sera prêt". Nouvelle rebuffade pour Hollande, mais c'est pourtant peu dire que d'avouer que la France doit parler à la Russie pour exister sur la scène internationale, mais que Moscou n'a pas besoin de Paris pour compter dans le monde :

Hadrien Desuin, expert en géo-stratégie, délivre un message semblable à propos des hésitations et du couac final de la "diplomatie" hollandaise vis à vis de la Russie. Au fond, écrit-il, "Cet homme n'aime pas ce pour quoi il a été élu : décider et choisir. Il laisse la décision à Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine de lui répondre moqueur : je viendrai quand François Hollande sera prêt". Nouvelle rebuffade pour Hollande, mais c'est pourtant peu dire que d'avouer que la France doit parler à la Russie pour exister sur la scène internationale, mais que Moscou n'a pas besoin de Paris pour compter dans le monde :

Le choc de la Grande Guerre devait anéantir ses tentatives alternatives, mais d’autres devaient naitre sur les ruines de notre continent. L’expérience révolutionnaire et poétique de Fiume en 1917 sera une autre forme de cette recherche d’une communauté idéale. Mais cela est déjà une autre histoire.

Le choc de la Grande Guerre devait anéantir ses tentatives alternatives, mais d’autres devaient naitre sur les ruines de notre continent. L’expérience révolutionnaire et poétique de Fiume en 1917 sera une autre forme de cette recherche d’une communauté idéale. Mais cela est déjà une autre histoire.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.  [46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

[46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

Bad as things are in the US, they are not much better in Europe. The foolish flight of racist Britain from the European Union has deflated its outrageously inflated pound sterling and spread panic among fat cat bankers and property developers. The last rags of Britain’s imperial pretensions have been ripped away.

Bad as things are in the US, they are not much better in Europe. The foolish flight of racist Britain from the European Union has deflated its outrageously inflated pound sterling and spread panic among fat cat bankers and property developers. The last rags of Britain’s imperial pretensions have been ripped away.

Qui se cache derrière les légendaires Amazones ? Quelles preuves archéologiques avons-nous de l'existence de femmes guerrières chez les anciens nomades de la steppe ? Qui sont leurs héritières ? Pour "Les Hommes aux semelles de vent", l'historien Iaroslav Lebedynsky démêle mythe et réalité.

Qui se cache derrière les légendaires Amazones ? Quelles preuves archéologiques avons-nous de l'existence de femmes guerrières chez les anciens nomades de la steppe ? Qui sont leurs héritières ? Pour "Les Hommes aux semelles de vent", l'historien Iaroslav Lebedynsky démêle mythe et réalité.

Quant au judaïsme, non seulement il n’échapperait pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouverait aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Douguine analyse les branches mystiques du judaïsme (hassidisme, sabbataïsme, kabbalisme) comme l’expression de l’aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l’aspect atlantiste notamment par l’accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l’influence du messianisme juif sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Douguine voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé aurait contribué à l’essor du capitalisme et de l’esprit bourgeois. Le géopoliticien russe voit dans cette tension interne au judaïsme l’explication d’un récurrent « antisémitisme juif ». Les propos de Karl Marx, affirmant notamment que l’argent serait le Dieu profane du judaïsme (La question juive), seraient l’incarnation empirique du juif mystique s’attaquant au juif talmudiste, soit une émanation de la tradition contre une forme de la modernité.

Quant au judaïsme, non seulement il n’échapperait pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouverait aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Douguine analyse les branches mystiques du judaïsme (hassidisme, sabbataïsme, kabbalisme) comme l’expression de l’aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l’aspect atlantiste notamment par l’accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l’influence du messianisme juif sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Douguine voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé aurait contribué à l’essor du capitalisme et de l’esprit bourgeois. Le géopoliticien russe voit dans cette tension interne au judaïsme l’explication d’un récurrent « antisémitisme juif ». Les propos de Karl Marx, affirmant notamment que l’argent serait le Dieu profane du judaïsme (La question juive), seraient l’incarnation empirique du juif mystique s’attaquant au juif talmudiste, soit une émanation de la tradition contre une forme de la modernité.

Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit.

Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit.  La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)

La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)

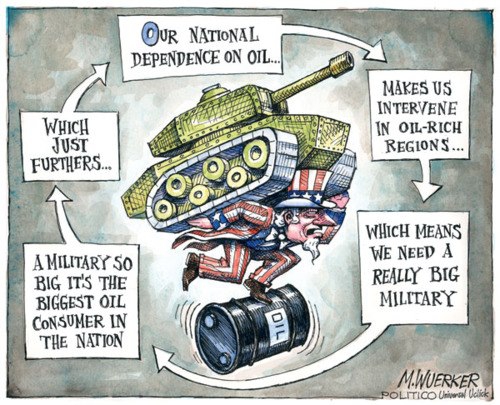

Nevertheless, anti-intervention does not necessarily mean anti-war when war becomes the only option to protect vital interests, but armed conflict cannot be entered into lightly. There is in fact a simple answer to when to use force: it is to defend the United States itself against a clearly defined threat to the country or to a genuine vital interest. Indeed, unless a vital interest is threatened the US has no right to intervene anywhere. And how to use force is also simple: it is up to Congress to declare war as required by the Constitution. But the Constitution of the United States did not envision major deployments of American soldiers, sailors, Marines and airmen overseas, nor did it consider the existence of more than 1,000 military bases worldwide. Indeed, the US has not faced a domestic armed threat since Pancho Villa raided New Mexico in 1916, so it is necessary to consider war-making in a contemporary context.

Nevertheless, anti-intervention does not necessarily mean anti-war when war becomes the only option to protect vital interests, but armed conflict cannot be entered into lightly. There is in fact a simple answer to when to use force: it is to defend the United States itself against a clearly defined threat to the country or to a genuine vital interest. Indeed, unless a vital interest is threatened the US has no right to intervene anywhere. And how to use force is also simple: it is up to Congress to declare war as required by the Constitution. But the Constitution of the United States did not envision major deployments of American soldiers, sailors, Marines and airmen overseas, nor did it consider the existence of more than 1,000 military bases worldwide. Indeed, the US has not faced a domestic armed threat since Pancho Villa raided New Mexico in 1916, so it is necessary to consider war-making in a contemporary context.