vendredi, 29 décembre 2023

La géopolitique de la guerre entre les Yéménites et Israël

La géopolitique de la guerre entre les Yéménites et Israël

Par Raphael Machado

Source: https://jornalpurosangue.net/2023/11/26/a-geopolitica-da-guerra-entre-os-iemenitas-e-israel/

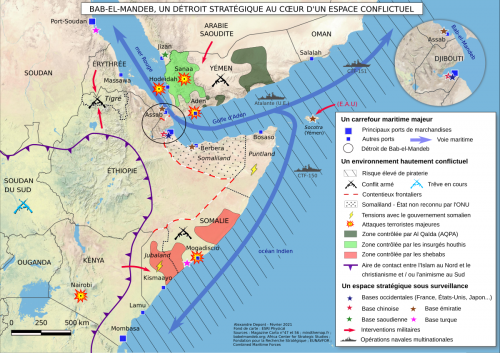

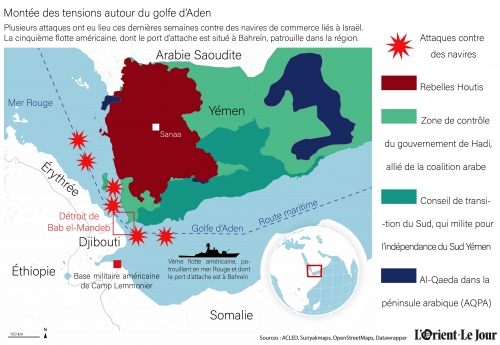

Alors que la Résistance palestinienne mène une guérilla urbaine classique contre Tsahal et que le Hezbollah mène des actions de diversion dans le nord d'Israël dans le but de coincer les forces israéliennes et de les épuiser, l'Ansarullah yéménite (populairement connu sous le nom de "Houthis") devrait être considéré comme la force de l'Axe de la Résistance qui a porté les coups les plus mortels à l'État sioniste.

Et ce n'est pas à cause des missiles sporadiques tirés par les Yéménites en direction d'Israël, mais à cause de la capture de trois cargos et de l'attaque par drone d'un autre cargo, toutes ces opérations ayant été menées en profitant de Bab-el-Mandeb, la Porte des Larmes, l'un des points les plus importants pour le commerce mondial.

En ce sens, on peut dire qu'Ansarullah comprend la géopolitique classique.

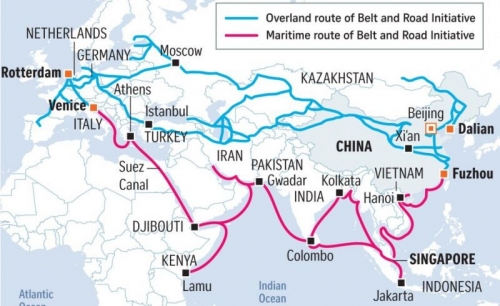

Alfred Mahan, officier de marine américain considéré comme le père de la géopolitique thalassocratique [1], considérait que pour qu'une nation accède au statut d'hégémonie, elle devait contrôler les voies maritimes et les flux qui les empruntent.

À l'instar de tout thalassocrate typique, qui considère le commerce comme le centre de la politique, Mahan estime que la fonction des forces armées est de servir la projection économique et commerciale de l'État dans sa quête pour gravir les échelons de la puissance mondiale.

Considérant les mers comme des "biens communs", il affirme le caractère stratégique du contrôle des points d'étranglement par le biais de bases navales et d'une grande marine en activité constante afin de "privatiser" les mers en contrôlant les routes commerciales et les lignes de communication.

Ces "points d'étranglement" en question seraient les détroits, les canaux et les câbles sous-marins partout dans le monde.

La liste varie, mais la plupart considèrent qu'il existe huit points d'étranglement primaires (Panama, Suez, Gibraltar, Ormuz, Malacca, Bosphore/Dardanelles, Bonne Espérance et Bab-el-Mandeb) et sept secondaires (Tartarie, Bering, Douvres/Pas-de-Calais, Horn/Magellan, Corée, Skagerrak, Torres).

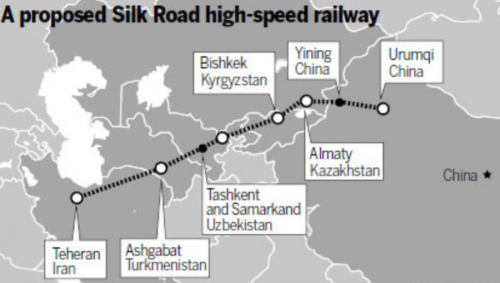

Bab-el-Mandeb, juridiquement sous le contrôle du Yémen et de Djibouti, est le détroit qui relie la mer Rouge à l'océan Indien et représente le principal lien maritime entre la Méditerranée (et donc l'Europe) et l'Asie. Le détroit n'a acquis ce statut qu'après l'ouverture du canal de Suez au 19ème siècle, il est donc impossible de dissocier Suez de Bab-el-Mandeb. Les problèmes qui se posent à une extrémité de la mer Rouge affectent considérablement les flux à l'autre extrémité.

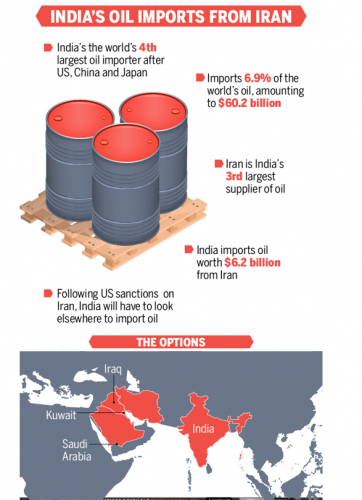

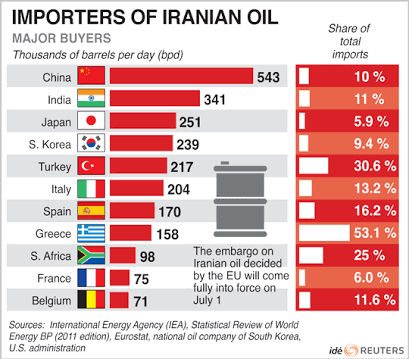

Cinquante millions de tonnes de produits agricoles et près de deux milliards de barils de pétrole passent chaque année par la Porte des Larmes, ce qui représente environ 10% de l'ensemble du commerce maritime de pétrole et de produits pétroliers. La région est également importante pour le commerce du gaz naturel liquéfié (GNL), puisque 10% du commerce mondial de ce produit y transite. L'importance du détroit pour le GNL aurait d'ailleurs tendance à s'accroître en raison de la guerre d'Ukraine.

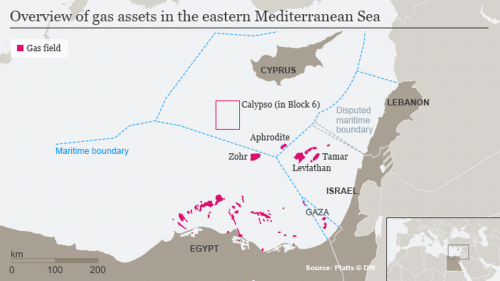

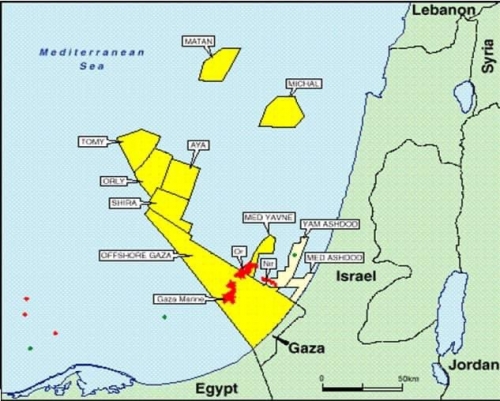

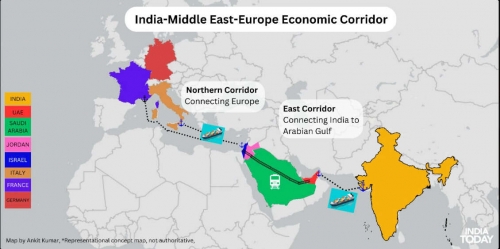

Mais si Bab-el-Mandeb est important pour la Chine, il l'est encore plus pour Israël.

98% du commerce international israélien, qu'il s'agisse d'exportations ou d'importations, se fait par voie maritime. Bien qu'Israël dispose d'un port directement sur la mer Rouge, à Eilat, celui-ci est peu utilisé car il est éloigné du centre du pays et n'est pas relié au reste d'Israël par le rail. La majeure partie du commerce asiatique d'Israël passe encore et toujours par le canal de Suez.

Et ce n'est pas anodin, puisqu'environ 30% du commerce international d'Israël concerne les pays asiatiques et que la totalité de ce commerce passe par Bab-el-Mandeb.

Israël était déjà conscient de ces risques. C'est pourquoi les accords d'Abraham prévoyaient une coopération militaire entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU) afin de garantir à Israël la possibilité de construire des bases militaires en mer Rouge ou d'utiliser la base navale d'Assab, utilisée par le pays arabe lors de l'intervention militaire contre le Yémen. Les EAU, rappelons-le, sont un ennemi de l'Iran, plus encore que l'Arabie saoudite, et sont également le pays arabe qui s'est le moins bien exprimé en faveur de la Palestine dans le conflit actuel.

Le cargo attaqué le 19 novembre, le Galaxy Leader, appartenait à Ray Shipping, spécialisé dans le transport de voitures. Ray Shipping appartient à Abraham Ungar, 22ème homme le plus riche d'Israël.

Le navire attaqué par drone le 24 novembre et celui capturé tout récemment appartenaient à des membres de la famille Ofer. Le premier appartient à Eastern Pacific Shipping d'Eyal Ofer et le second à Zodiac Maritime d'Idan Ofer. Eyal Ofer est le troisième homme le plus riche d'Israël ; Idan est le neuvième.

L'attaque du 25 novembre a consisté en la capture d'un navire de l'entreprise Zim, qui appartient également à la famille Ofer.

En d'autres termes, les cibles d'Ansarullah sont le commerce israélien et les moyens de subsistance des milliardaires israéliens. Avec la capture de trois navires, les prix des assurances vont monter en flèche, en particulier pour les navires israéliens.

Israël, pour sa part, devra contourner l'Afrique pour atteindre les marchés asiatiques et en recevoir ses importations.

Ajouté aux autres coûts et pertes de la guerre, combien de temps l'économie israélienne pourra-t-elle supporter ces pertes ?

Note :

[1] puissance basée sur le contrôle des mers et des routes commerciales navigables.

19:53 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, bab-el-mandeb, yément, mer rouge, israël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 décembre 2023

Le spectre de Suez

Le spectre de Suez

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/lo-spettro-di-suez/#google_vignette

Un spectre plane sur les ports de toute l'Europe. Un spectre qui fait perdre le sommeil aux exportateurs, aux armateurs et aux commerçants: la fermeture du canal de Suez.

Ce qui mettrait en crise l'ensemble du commerce méditerranéen. Un véritable tremblement de terre pour l'économie mondiale.

Un précédent célèbre, bien qu'oublié aujourd'hui. En 1956, le raïs égyptien Nasser décrète la nationalisation de Suez, jusqu'alors contrôlé par une société anglo-française, au trafic commercial. Il pouvait le faire, même légalement, puisque le canal appartenait à l'Égypte. Mais la réaction de Londres et de Paris fut une intervention militaire. En soutenant d'abord une offensive israélienne. Puis en intervenant directement. Un conflit de quelques mois, dont on parle peu, mais qui fut sanglant. Et surtout, il changea la carte géopolitique du monde.

C'est Washington, qui avait initialement soutenu l'initiative, qui y a mis fin. En coopération avec Moscou, qui menaçait par ailleurs d'intervenir par tous les moyens aux côtés du Caire.

La crise hongroise était également en cours et le président Eisenhower craignit sagement l'éclatement d'un nouveau conflit mondial.

Les effets de la crise furent considérables. Dévastateurs pour l'Empire britannique, qui perdit même le soutien du Commonwealth. Ruineux pour les ambitions françaises. À tel point que De Gaulle fut plus tard évincé de l'alliance militaire de l'OTAN, tout en y restant politiquement ancré.

Et le panarabisme de Nasser connut son heure de gloire.

Mais aujourd'hui, le risque de crise à Suez n'est pas le fait d'un État, mais d'un mouvement de guérilla. Celui des Houthis du Yémen du Nord. Il s'agit de l'organisation politico-militaire des chiites-zaïdites, en lutte acharnée contre le gouvernement de Sanaa et contre les Saoudiens depuis 1993. Cette organisation s'est formée avec des coordonnées idéologiques précises. Un antiaméricanisme viscéral et un antisionisme connexe. Et avec une forte connotation de revendications sociales.

Une connotation qui découle de l'école zaïdite, également connue sous le nom de chiite pentesimain, qui a traditionnellement une vision populaire, presque "démocratique", de l'imamat. Et qui a toujours privilégié les revendications politiques et sociales sur les questions théologiques.

Les Houthis - du nom du clan des deux fondateurs, Mohammed et Hyseyn al-Houthi - sont des gens durs.

Ils résistent depuis près de trois décennies à la guerre menée contre eux par les Saoudiens, leurs ennemis politiques et religieux, qui ont toujours reçu le soutien des États-Unis.

Une guerre sanglante, un véritable génocide, passé sous silence par les médias, de la population zaïdite.

Mais les Houthis ont tenu bon. Et, finalement, Riyad a été contraint à une trêve. En raison également de la détente des relations avec Téhéran. Lequel est le grand protecteur des Houthis.

Aujourd'hui, cependant, le mouvement Zaidi a levé le drapeau de la guerre, prenant ouvertement parti contre Israël (et les États-Unis qui sont détestés) dans la crise de Gaza.

Les Houthis ne se sont toutefois pas contentés de paroles, comme la plupart des pays arabes. Ils passent à l'action en attaquant des navires marchands - israéliens, américains et généralement occidentaux - en route pour Suez. Des attaques menées à la fois par des missiles lancés depuis la terre ferme et par de véritables actes de piraterie.

La gravité de la situation peut être pleinement appréciée si l'on considère la flotte américaine - et une coalition internationale dont un navire italien fait également partie - qui se dirige vers la zone.

Toutefois, compte tenu du type de guerre hybride menée par les Houthis, il sera très difficile pour la coalition occidentale de sécuriser le passage de Suez.

Un problème pour l'Europe, avant tout. Mais aussi pour la Chine et l'Inde, qui ont besoin du Suez en toute sécurité pour leurs propres grands couloirs commerciaux.

Un problème qui, surtout, ne peut être réduit de manière simpliste à l'intempérance d'un "groupe terroriste". Comme le font les grands journaux italiens les rares fois où ils en parlent.

Il s'agit d'un problème qui doit être replacé dans le contexte de la crise globale d'équilibre que nous vivons.

Un autre moment de cette guerre mondiale anormale et asymétrique.

Et une phase extrêmement dangereuse pour notre avenir.

14:54 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : canal de suez, suez, égypte, yémen, mer rouge, aden, actualité, politique internationale, géopolitique, atabie saoudite, houthi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 décembre 2023

Alexandre Douguine: Cinq fronts contre le mondialisme unipolaire

Cinq fronts contre le mondialisme unipolaire

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/pyat-frontov-protiv-od...

À la veille de 2024, il convient de jeter un coup d'œil sur la situation générale du monde et sur les principales tendances géopolitiques. D'une manière générale, nous sommes en train de passer de l'unipolarité à la multipolarité. Cette année, la multipolarité s'est structurée davantage au sein des BRICS-10 (l'Argentine, qui vient de rejoindre cette organisation, en a été expulsée à la hâte par un nouveau clown mondialiste, Javier Miléi).

La récente visite triomphale de Vladimir Poutine aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, suivie de longs entretiens avec le président iranien Raisi, montre à quel point la Russie prend la multipolarité au sérieux. Surtout à l'approche de 2024, date à laquelle la Russie assumera la présidence des BRICS pour une durée d'un an.

Vers la fin de l'année, cette fois en Amérique latine, un nouveau syndrome de multipolarité est apparu. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé que son pays revendiquait le territoire de la Guyane britannique. Maxim Medovarov, dans sa chaîne tg "Zapiski Traditionalist", souligne à juste titre que la Guyane elle-même était un produit du mauvais génie de l'atlantisme de Lord Palmerston, qui a planifié et exécuté "le démembrement de la Grande Colombie en morceaux après la mort de Bolivar, y compris l'annexion de la province d'Essequibo à la Guyane britannique (Guyana)." La Guyane britannique-Essequibo (ainsi que les Malouines) est un autre front de la multipolarité contre l'unipolarité.

Au total, nous avons déjà affaire à cinq fronts potentiels ou réels :

- La Russie est en guerre contre l'Occident collectif et le mondialisme américain (anglo-saxon) en Ukraine. Il s'agit essentiellement d'une guerre civile de Russes - les Russes impériaux contre les Russes atlantistes qui ont trahi leur identité russe. Les "Russes" atlantistes sont utilisés par les forces unipolaires de l'Occident.

- Le monde islamique se consolide (avec un sérieux retard) contre Israël, qui procède à un génocide systématique de la population arabe. Dans le même temps, l'Occident unipolaire se range à nouveau du côté d'Israël (qui est son mandataire au Proche-Orient).

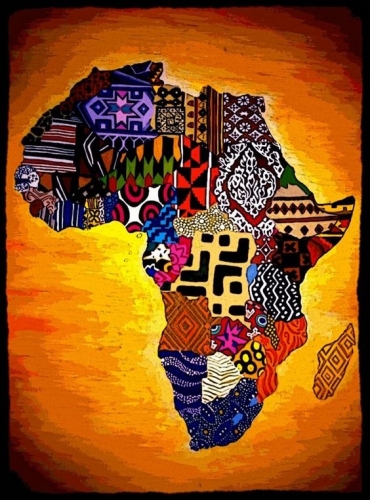

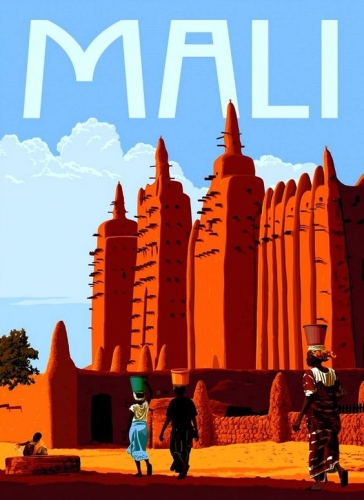

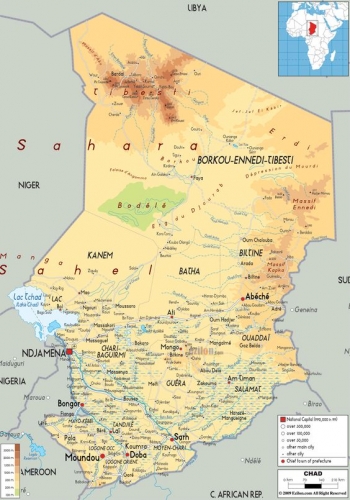

- Le bloc des pays anticoloniaux d'Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, Niger, RCA, Gabon) est uni contre les régimes pro-coloniaux (atlantistes) et contre la France mondialiste de Macron. Là aussi, un conflit ouvert peut éclater à tout moment.

- Le front potentiel de Taïwan contre la Chine continentale est ce qui préoccupe peut-être le plus les États-Unis. (Et ici, un conflit direct risque de se produire).

- La déclaration des droits du Venezuela sur l'Essequibo, partie occidentale de la Guyane britannique, qui est une création colonialiste et atlantiste artificielle. La question des Malouines, qui pourrait bien devenir aiguë après l'éviction du dégénéré qui a accédé au pouvoir (c'est ce qui arrive lorsque le péronisme révolutionnaire a été croisé avec le libéralisme, comme l'avait fait le perdant Sergio Massa).

L'Inde (Bharat) occupe une place particulière dans l'heptarchie multipolaire. Il s'agit d'un État-civilisation indépendant, qui est stratégiquement le plus proche des États-Unis (en raison du conflit avec la Chine et le Pakistan et, plus généralement, du facteur islamique). Dans le même temps, l'Inde est amie de la Russie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il n'y a pas de zones de conflit direct avec les mondialistes (à l'exception du souvenir de l'époque monstrueuse de la colonisation britannique). Auparavant, l'Occident soutenait l'islam radical et le Pakistan. Les mondialistes ont besoin de l'Inde pour faire face à la Chine.

Il est important que les atlantistes et les partisans d'un monde unipolaire à tout prix le réalisent très bien. Ainsi, Liz Truss, dès avril 2022, alors qu'elle était ministre britannique des affaires étrangères, a parlé du "retour de la géopolitique". Récemment, l'ancienne Première ministre d'Angleterre, qui le fut pendant une période record pour sa brièveté, Mme Truss, lors de sa tournée américaine visant à tenter d'influencer les Républicains dans une perspective atlantiste pour qu'ils allouent des fonds à la poursuite de la guerre de Kiev contre la Russie, a déclaré que "l'Ukraine, Israël et Taïwan ne sont pas des guerres différentes, c'est la même guerre".

C'est la bonne vision géopolitique des choses. Et les tensions en Afrique de l'Ouest et à proximité de l'Essequibo sont également des fronts de la "même guerre".

Toute l'heptarchie (Occident, Russie, Chine, Inde, monde islamique, Afrique, Amérique latine) est divisée selon une ligne principale - l'Occident contre les Six autres. Les mondialistes eux-mêmes s'en rendent compte clairement et distinctement. À leurs yeux, il n'y a qu'un seul pôle, l'Occident lui-même. Les autres devraient être ses vassaux (et non des pôles souverains) et s'opposer les uns aux autres, et non à lui.

Il est important que la structure de la confrontation mondiale à six contre un soit également bien comprise en Russie. Dans son article "2024 - l'année du réveil géopolitique" paru dans le magazine "Razvedchik", le chef du SVR russe Sergey Naryshkin déclare:

L'année à venir sur la scène mondiale sera marquée par une nouvelle intensification de la confrontation entre les deux principes géopolitiques décrits ci-dessus : le principe anglo-saxon, ou insulaire, "diviser pour régner", et le principe continental, directement antagoniste, "unir pour diriger". Les manifestations de cette confrontation féroce au cours de l'année à venir seront observées dans toutes les régions du monde, même les plus éloignées: de l'espace post-soviétique, le plus important pour nous, à l'Amérique du Sud et à l'océan Pacifique.

Nous devrons donc "unir et diriger" (y compris unir et diriger les territoires eurasiens - en premier lieu l'Ukraine, qui a été trahie). Et l'ennemi continuera d'essayer de "diviser pour régner", en essayant de semer l'inimitié entre les pôles de l'heptarchie - les six "mondes" émergents - russe, chinois, islamique, indien, africain et latino-américain. Les ennemis veulent qu'il n'y ait qu'un seul monde, le leur. Ils rejettent et diabolisent l'existence d'autres mondes, différents du monde occidental. En particulier le monde russe. Nous devons bien comprendre que les cinq fronts de la lutte contre l'ordre mondial unipolaire et l'hégémonie occidentale sont tous des fronts de notre guerre.

18:24 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

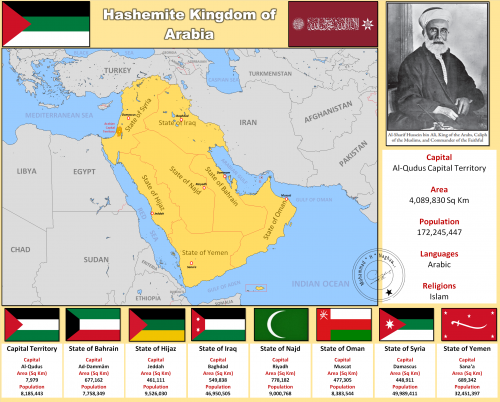

La géopolitique de la Palestine

La géopolitique de la Palestine

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2023/11/geopolityka-palestyny.html

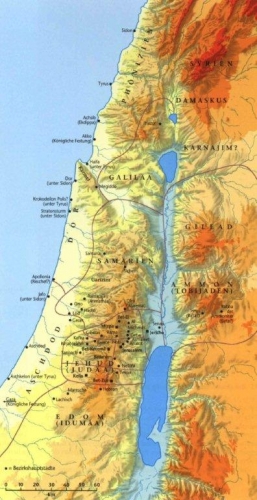

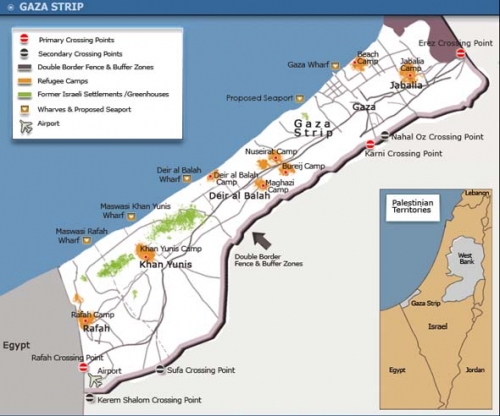

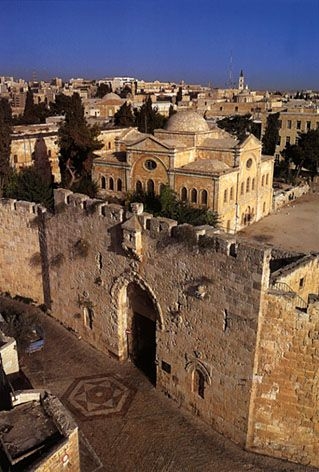

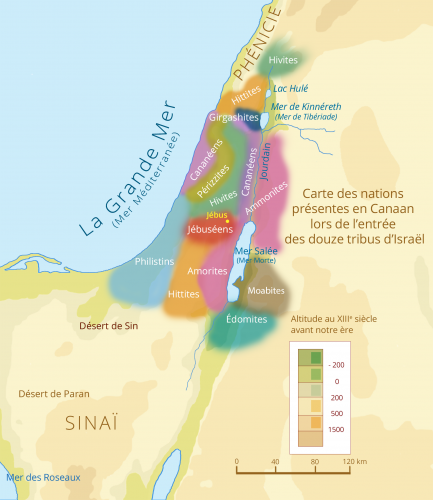

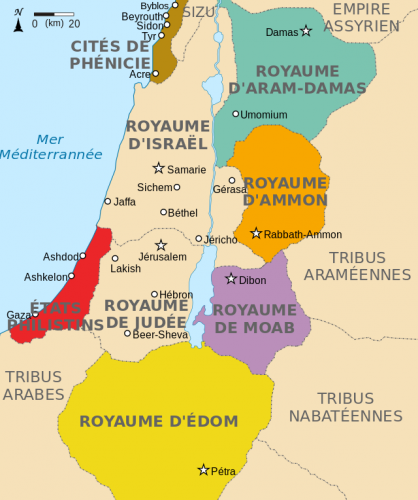

Une réflexion sur la géopolitique de la Palestine doit bien sûr commencer par une perception de la géomorphologie de l'espace. Tout d'abord, il y a la plaine côtière sur laquelle se trouvaient les villes historiquement prospères qui servaient le commerce est-ouest, comme les anciennes Gaza, Ashkelon et Ashdod. Il en va de même pour le Liban plus montagneux au nord de l'Israël actuel, où se trouvaient historiquement des centres tels que Tyr, Byblos et Sidon. Dans l'Israël d'aujourd'hui, les plaines côtières sont le centre d'une population cosmopolite et libérale, cette part de la population qui s'identifie le plus étroitement à la civilisation occidentale. C'est une terre de commerçants, de banquiers, de bureaucratie civile et de médias, qui s'étend de Tel Aviv à Haïfa.

Périmètre oriental

À l'est se trouve une haute chaîne de montagnes, ensuite nous trouvons la profonde fosse du Jourdain avec le lac de Tibériade et la mer Morte. Au pied des montagnes se trouve la Cisjordanie et les structures de l'"État" palestinien qui y est installé. Ces régions, avec les chaînes de montagnes du Liban et de l'Anti-Liban et la profonde vallée tectonique de la Bekaa au nord, ont été historiquement les centres d'une civilisation de guerriers et d'agriculteurs. Pendant la période biblique, le site de l'actuelle Cisjordanie était occupé par le royaume d'Israël sous les dynasties d'Omrid et de Jéhu. Aujourd'hui, entre Jérusalem et le Jourdain, l'avantage est tenu par des structures militaires et des colons armés qui cherchent à contrebalancer les pressions syriennes et palestiniennes.

À l'est du Jourdain, des tribus arabes locales sont implantées, mais elles sont trop faibles pour menacer les centres de pouvoir qui contrôlent la Judée et la Samarie (sud d'Israël et Cisjordanie). À environ 30-50 km à l'est du Jourdain commence le désert, qui constitue un tampon géopolitique entre la Palestine et la plaine mésopotamienne et les centres de pouvoir qui s'y trouvent. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, la rive orientale du Jourdain a été séparée par les Anglais et est devenu ce qu'ils ont appelé la Transjordanie, un protectorat différent avec sa capitale à Amman, où la dynastie hachémite, alliée des Anglais et exilée du Hedjaz par les Saoudiens, s'est installée. Après le retrait anglais de la région en 1948, cette création a été rebaptisée Jordanie. Les Hachémites ont également reçu des Anglais, en 1921, le royaume d'Irak, de l'autre côté du désert, mais l'ont perdu au profit de putschistes militaires républicains en 1958.

La dynastie hachémite, qui s'est liée matrimonialement avec des représentants des sphères militaires anglaises et janissaires, est considérée comme un corps étranger par de nombreuses personnes en Jordanie, en particulier les Palestiniens. Les Hachémites se sont positionnés comme sujets d'un protectorat anglais depuis 1916, tout en considérant l'État juif comme un allié pour contrebalancer la menace palestinienne. Régnant officiellement sur la Cisjordanie entre 1948 et 1967, ils n'ont en aucun cas permis la création d'un État palestinien. Au contraire, en septembre 1970, ils ont mené une guerre sanglante contre l'Organisation de libération de la Palestine, avec l'aide de Londres, obligeant le mouvement de libération nationale palestinien à déplacer son siège au Liban.

La Cisjordanie, qui abrite les structures aujourd'hui contrôlées par l'administration palestinienne basée à Ramallah, est donc géo-économiquement coincée entre Israël et la Jordanie, deux pays hostiles, et ne peut fonctionner que sur la base de l'économie plus dynamique de l'Etat d'Israël voisin. À l'instar de l'ancien royaume de Juda dans les collines, en conflit permanent avec les cités-États côtières de Philistie, l'"État de Palestine" actuel, situé au sommet des collines, dépend économiquement de l'accès aux ports de la plaine côtière d'Israël.

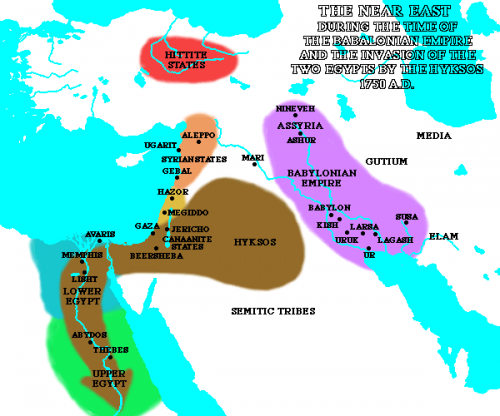

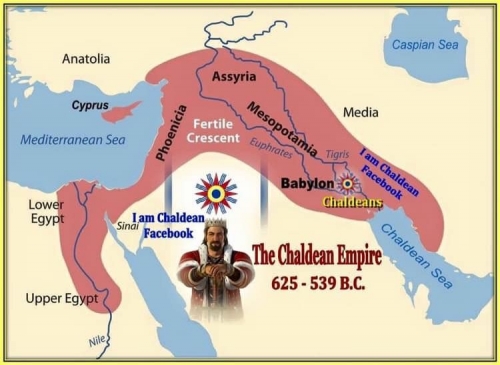

La menace qui pèse sur le centre de pouvoir palestinien, en revanche, provient des centres de pouvoir extérieurs qui traversent le désert syrien - depuis la Mésopotamie et les hauts plateaux iraniens. Entre 746 et 609 av. J.-C., la Palestine était sous la domination des Assyriens mésopotamiens. Entre 609 et 539 av. J.-C., les Babyloniens, originaires de la région mésopotamienne, les ont remplacés. Les Babyloniens ont ensuite été remplacés par les Perses, originaires du haut plateau iranien (550-330 av. J.-C.), qui finirent par succomber à Alexandre le Grand en 330 av. J.-C. C'est également le souverain perse Cambyse II qui, en 525 av. J.-C., conquiert l'Égypte en passant par le Sinaï, et Artaxerxès III qui réitère son exploit en 340 av. J.-C.

La succession des hégémons a également rythmé l'évolution de l'État israélite antique: la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens en 586 av. et la déportation des Juifs à Babylone par le souverain local Nabuchodonosor II, suivie de l'édit du souverain perse Cyrus II ouvrant la voie au "retour à Sion" des Juifs, qui marque le début du protectorat perse sur la Palestine - converti en macédonien après les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant J.-C., puis en romain au Ier siècle avant J.-C..

Périmètre sud

Les incarnations historiques successives de l'État juif en Palestine au sud ont généralement dominé la côte entre Tel-Aviv et le Sinaï et tout ou partie du désert du Néguev. Au sud-ouest, le désert du Sinaï constitue donc un tampon géopolitique efficace pour la Palestine. Tant du côté palestinien qu'égyptien, les forces peuvent le traverser avec la possibilité de se réapprovisionner de l'autre côté. Au XVIIe siècle avant J.-C., l'Égypte a été conquise par les Hyksos venus de Palestine et traversant le désert du Sinaï, qui sont finalement vaincus par les forces autochtones environ un siècle plus tard, lorsque l'Égypte étend à son tour sa domination à la côte du Levant.

En 640, les Arabes attaquant depuis Damas atteignent Al-Fustat et, deux ans plus tard, Alexandrie. En 1174, le fondateur de la dynastie des Ayyoubides, qui a régné sur l'Égypte jusqu'en 1250, le sultan Saladin, a occupé Damas et Homs. Une autre expansion de ce type n'a été entreprise à partir de l'Égypte que dans la première moitié du XIXe siècle par Muhammad Ali Pacha, qui a lutté contre l'Empire ottoman.

Le Sinaï peut donc être une voie d'expansion, mais le coût du maintien permanent de garnisons militaires sur la péninsule est élevé, de sorte qu'Israël n'a jamais dominé le Sinaï à long terme, tandis que la présence militaire de l'Égypte y est toujours symbolique et que la région est une sorte de "trou noir" politique, servant de repaire aux contrebandiers, aux bandits et aux militants. Une invasion par le Sinaï est possible en cas de décomposition politico-militaire de l'adversaire de l'autre côté du désert ("deuxième période de transition" en Égypte au 17ème siècle avant J.-C., défaite des Hyksos dans la lutte contre la 18ème dynastie au 16ème siècle avant J.-C., décomposition de l'Empire ottoman après la révolution grecque dans les années 1820) ou de soutien de l'entité attaquante par une puissance extérieure (Royaume-Uni et France soutenant Israël en 1956 et URSS soutenant l'Égypte en 1973).

Il convient de mentionner au passage la menace idéologique que représente le centre de pouvoir égyptien pour l'indépendance du centre de pouvoir palestinien. Pendant la période de la monarchie jusqu'en 1952, l'Égypte a manifesté le désir de détruire l'État israélien alors naissant. La guerre de 1948 a placé la bande de Gaza sous son administration militaire, qu'elle a contrôlée jusqu'en 1967. Avant le coup d'État militaire de 1952, le Caire considérait la bande de Gaza et le désert du Néguev comme une extension naturelle de la péninsule du Sinaï, et non comme le territoire de l'État national des Palestiniens.

Après le coup d'État de Gamal Abdel Naser en 1952, l'Égypte a adopté l'idéologie du nationalisme arabe. Sa plus grande réussite a été la République arabe unie unitaire, laïque et socialiste de 1958 à 1961, qui englobait l'Égypte et la Syrie et se complétait par une confédération nominale avec le Yémen du Nord. Gamal Abdel Naser a opposé le nationalisme et le socialisme arabes au sionisme juif, faisant de la destruction d'Israël et de l'incorporation des terres palestiniennes dans la République arabe unie le principal objectif stratégique, ce qui permettrait à l'État arabe de parvenir à une continuité territoriale. L'attitude du Caire à l'égard du nationalisme palestinien était donc assez ambivalente.

Ajoutons que dans la seconde moitié du XXe siècle, le père du nationalisme palestinien, Yasser Arafat, et les organisations Al-Fatah (1958) et OLP (= Organisation de libération de la Palestine) (1968) qu'il a fondées, étaient considérés par les monarchies arabes conservatrices comme un outil de Nasser et une force subversive qui menaçait les régimes monarchiques. D'où la guerre sanglante entre Palestiniens et Hachémites en Jordanie en septembre 1970. Il existe donc une tension non seulement entre le nationalisme palestinien, le nationalisme syrien et le nationalisme panarabe émanant de l'Égypte jusqu'en 1970, mais aussi entre les aspirations palestiniennes et les politiques de sécurité des autres États arabes.

Au sud-est, les déserts Arabes et du Nefud constituent une barrière géopolitique efficace contre les incursions des tribus du Hedjaz, qui sont trop peu nombreuses et trop faibles pour menacer le centre du pouvoir palestinien. Elles ne peuvent réussir que dans des conditions d'explosion démographique, comme au VIIe siècle, lorsque les Arabes islamistes ont commencé leur expansion en conquérant puis en faisant de Damas leur capitale.

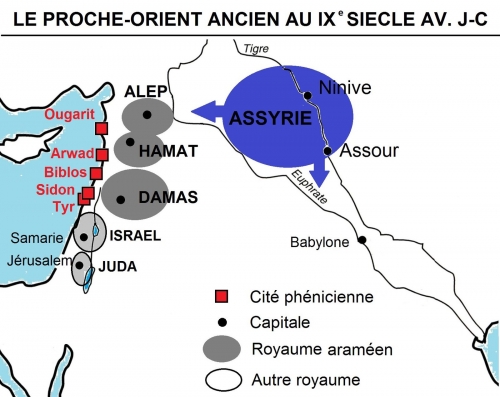

Le périmètre nord

Au nord-est du centre de pouvoir palestinien se trouve le centre de pouvoir syrien, dont la capitale est Damas. Cette ville a une population importante, mais elle est coupée de la mer, ce qui la rend pauvre. Ce centre syrien est abrité à l'est par un désert qui s'étend jusqu'à l'Euphrate. Au nord du centre de pouvoir syrien se trouve l'Anatolie montagneuse, où l'expansion depuis le sud est fortement entravée, mais à partir de laquelle des centres de pouvoir extérieurs exercent une pression sur la région. En l'absence de menace venant du nord et de stabilité interne, le centre de pouvoir syrien tente d'accéder à la mer en soumettant les villes du nord du Levant, avec lesquelles il entretient d'importants échanges commerciaux. Ce fut le cas, par exemple, entre 1976 et 2005, lorsque la Syrie s'est impliquée dans la guerre civile libanaise, envahissant le pays et en contrôlant ensuite la majeure partie.

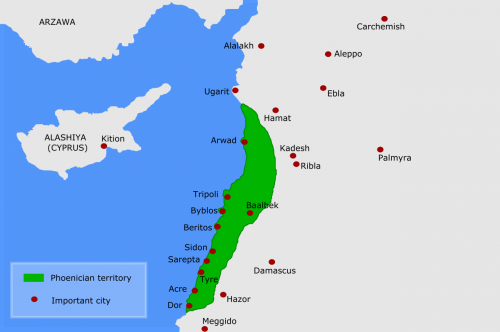

Les ports du nord du Levant ne constituent pas à eux seuls une puissance terrestre importante. Historiquement, la Phénicie s'y est installée avec des villes telles que Dor, Acre, Tyr, Serepta, Sidon, Berytos, Byblos, Tripoli et Arwad. Pendant la plus grande partie de leur existence, ces villes n'ont pas formé un organisme étatique unifié, se faisant concurrence et dépendant de centres de pouvoir extérieurs. À partir du 12ème siècle avant J.-C., les Phéniciens ont remplacé les Crétois en tant que principale puissance maritime et commerciale de la Méditerranée orientale. Cependant, au milieu du 9ème siècle avant J.-C., la plupart des villes phéniciennes étaient déjà dépendantes de la puissance terrestre croissante de l'Assyrie.

La chaîne de montagnes libanaise du nord du Levant atteint presque le littoral et n'est que rarement entrecoupée de vallées fertiles. C'est pourquoi les centres de pouvoir de cette partie du Levant n'ont pas d'ancrage géopolitique. La Phénicie n'était probablement pas un pays très peuplé et fonctionnait principalement comme une puissance maritime et un intermédiaire pour le commerce entre la Mésopotamie, l'Égypte et la Méditerranée occidentale, d'où l'on importait notamment de l'argent, qui était très demandé à l'époque.

Le centre de pouvoir palestinien n'est donc pas menacé de manière significative par le centre de pouvoir libanais actuel. Le Liban moderne a été séparé de la province ottomane de Syrie par les Français après la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. La base de cette séparation était la prédominance des chrétiens maronites, avec lesquels la France s'était alliée pendant la guerre civile dans l'Empire ottoman dans les années 1860.

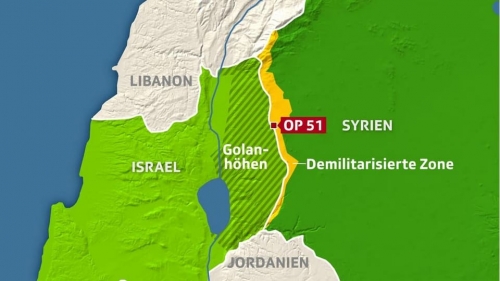

Le Liban tire son nom de sa caractéristique topographique, à savoir le mont Liban qui domine le pays. Cependant, il n'a pas de spécificité géographique ou ethnique organique, car le seul trait distinctif du pays a été historiquement la domination par les alliés français. Le tampon stratégique pour l'Israël d'aujourd'hui est le fleuve Litani, dont Israël a cherché à contrôler la zone au sud, soit directement, soit avec l'aide de forces locales satellites entre 1978 et 2000, ou en tout cas à la débarrasser des forces ennemies comme pendant la guerre de juillet 2006.

Périmètre nord-est

Dans le cas du périmètre nord-est, il faut tenir compte des caractéristiques géostratégiques et historiques de la menace que représente le centre de force syrien pour le centre de force palestinien. Un centre de force syrien pourrait attaquer la Palestine par un corridor d'environ 40 kilomètres entre le mont Hermon dans la chaîne de l'Anti-Liban et le lac de Tibériade. Pour atteindre la plaine côtière de Palestine, les forces syriennes doivent traverser le plateau du Golan et la région montagneuse de la Galilée, puis maintenir des lignes de ravitaillement passant par ces terres qui constituent un bon point d'appui pour la guérilla. Une autre voie d'attaque mène au sud du lac de Tibériade, mais nécessite également le maintien de lignes de ravitaillement étendues.

Site archéologique de Megiddo.

Depuis le néolithique, le point stratégique de cette région est la colline de Megiddo, également connue sous le nom grec d'Armageddon. Dans l'Antiquité, c'était le site principal du centre cananéen et la capitale du Royaume d'Israël, tandis qu'aujourd'hui, c'est le kibboutz israélien du même nom. La colline est située à l'extrémité nord de la vallée du Wadi Ara, qui traverse les montagnes du Carmel, et surplombe la vallée de Jezréel, également connue sous le nom de vallée d'Armageddon ou de vallée de Megiddo. Une force avançant depuis le nord-est à travers le plateau du Golan devrait se heurter à des forces locales opérant avec des lignes de ravitaillement courtes, elles-mêmes reliées à des lignes de ravitaillement de la guérilla montagnarde étirées et vulnérables.

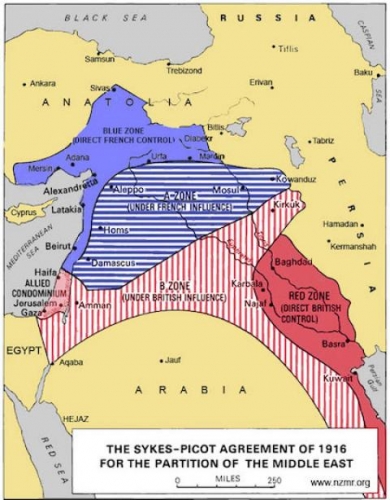

La caractérisation historique de la menace syrienne doit commencer par la division des possessions arabes de l'Empire ottoman entre l'Angleterre et la France en vertu du traité Sykes-Picot de mai 1916. Le territoire de l'ancienne province ottomane de Syrie, comprenant les territoires de l'actuelle Syrie, du Liban, de la Jordanie et de la Palestine, a été divisé le long d'une ligne allant du Mont Hermon à la côte méditerranéenne en une partie nord qui revenait à la France et une partie sud qui revenait à l'Angleterre. En conséquence, de nombreux Arabes ayant adopté une identité nationale syrienne ont nié la spécificité de la Palestine, du Liban et de la Jordanie, considérant leurs habitants comme des Syriens. L'intervention de la République arabe syrienne au Liban en 1976 s'est faite sous les mots d'ordre de reconstruction d'une "Grande Syrie", entre autres, et a visé le mouvement national palestinien.

Vecteurs de pression extérieurs à la région

Le danger qui pèse sur le centre de pouvoir palestinien depuis le nord ne provient pas tant des forces locales que de l'extérieur. Les Seldjoukides ont conquis la Palestine sur les Byzantins après la bataille de Manzikert en 1071, en longeant la côte levantine depuis le nord et en s'emparant de Jérusalem en 1073. De même, les deux premières croisades ont atteint les plaines côtières de la Palestine aux XIe et XIIe siècles respectivement, en partant d'Antioche, via Tripoli, vers le sud, le long de la côte levantine. Les Mamelouks, qui régnaient alors sur la Palestine, ont été vaincus par les armées de Timur Khomey qui avançaient en 1399-1401 d'Alep vers le sud jusqu'à Damas, avant de rebrousser chemin vers Bagdad. Le sultan ottoman Selim Ier a mis fin au règne des Mamelouks sur l'Égypte en battant leurs armées en 1516, en avançant vers le sud le long de la côte levantine.

Dans tous ces cas, la Palestine a été envahie par le nord, non pas par des centres de pouvoir du nord du Levant, mais par des centres extérieurs à la région, capables de concentrer un pouvoir inaccessible aux villes situées au nord du fleuve Litani, qui manquaient de base géopolitique et étaient, pour ainsi dire, "pressées" contre les chaînes de montagnes côtières.

Pour les centres de pouvoir occidentaux qui aspirent à contrôler le bassin méditerranéen, le Levant est important en tant que pont terrestre, permettant - en l'occurrence des troupes et des cargaisons importantes - un transport moins coûteux, techniquement plus facile et exempt de la menace d'attaques en mer. Une puissance occidentale aspirant à contrôler les côtes nord et sud de la Méditerranée, mais ne contrôlant pas le Levant, aurait fortement augmenté les coûts de transport interne de l'empire. C'est ce qui doit expliquer l'intérêt de Rome, de Byzance, de Venise et des croisés, de l'Angleterre et de la France pour la côte levantine - après avoir traversé l'Hellespont, la voie du sud leur était ouverte à tous.

Les centres de pouvoir occidentaux, lorsqu'ils ne contrôlent pas le Levant, deviennent les centres de pouvoir du nord (centre de pouvoir gréco-anatolien, centre de pouvoir eurasien) et de l'est (centre de pouvoir mésopotamien, centre de pouvoir perse), en concurrence avec les centres de pouvoir occidentaux. Ils cherchent à sécuriser leur flanc sud en contrôlant les ports du Levant. La stabilité de tout empire se développant entre l'Hindou Kouch et la Méditerranée dépend de la sécurisation des ports levantins contre les attaques des centres de pouvoir occidentaux.

Une puissance orientale peut alors utiliser les voies de transport du Moyen-Orient vers la côte méditerranéenne; l'exemple le plus récent est le projet de corridor de transport iranien, développé après le renversement de Saddam en 2003, des centres de l'ouest de l'Iran, à travers le Kurdistan irakien, vers les ports de la Syrie et du Liban - peut-être que la guerre en Syrie après 2011 et l'expansion soudaine de l'État islamique en Irak en 2014 ont eu pour objectif tacite de paralyser ces projets.

Dans le même ordre d'idées, les puissances du Nord telles que la Macédoine, Byzance, l'Empire ottoman et la Russie ont cherché (ou cherchent encore aujourd'hui) à contrôler la côte levantine afin de sécuriser leur flanc occidental contre l'expansion vers l'est; un centre de pouvoir nordique régnant sur le Bosphore peut librement redéployer des forces engagées jusqu'à la vallée de l'Indus, mais en laissant le Levant hors de son contrôle, il s'expose aux attaques des centres de pouvoir occidentaux.

La tellurocratie israélienne

La localisation du centre de pouvoir palestinien est compliquée par sa nature tellurique. Accrochées à des montagnes qui s'étendent presque jusqu'à la côte, les villes du nord du Levant produisent une civilisation thalassocratique, basée sur le commerce et orientée vers la mer. Avec une base géopolitique plus étendue sur une plaine côtière plus large que dans le nord et des collines moins escarpées, les centres palestiniens génèrent une civilisation tellurique.

Ce n'est pas une coïncidence si l'Israël moderne était un État socialiste à ses origines et si un secteur socialiste important, sous la forme de quelques kibboutzim, est encore préservé dans son économie aujourd'hui. L'économie de l'Israël moderne est basée sur l'agriculture et la technologie moderne, c'est-à-dire qu'elle répond aux caractéristiques d'un centre de pouvoir basé sur la terre, plutôt orienté vers l'intérieur. Il s'agit d'un type de civilisation très différent de celui des Juifs de la diaspora, basé sur le capitalisme et le commerce plutôt que sur l'industrie manufacturière et, de surcroît, sans lien avec la terre. La présence d'une colonie de colons armés en Samarie est la quintessence d'une civilisation "militaire" basée sur la terre. La déclaration officielle d'Israël, en 1980, de reconnaître Jérusalem intérieure plutôt que la ville côtière de Tel-Aviv comme capitale de l'État, revêt une importance symbolique. Contrairement aux villes du Levant Nord, le centre du pouvoir palestinien n'a jamais été une puissance maritime, pas plus que l'Israël moderne.

En raison de sa nature tellurique, l'Israël moderne est faiblement connecté au monde extérieur et n'a qu'un "besoin" limité pour les puissances mondiales; comme à la fin des années 1940, les pays arabes, plus étendus et plus significatifs, gagnent en importance, Israël tente alors, aujourd'hui, de se faire connaître grâce aux activités de la diaspora juive et au développement d'un secteur de start-up dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, dans le but de devenir un élément indispensable du système capitaliste mondial. Cependant, l'initiative appartient fermement aux États-Unis et à la Chine, qui agissent en tant qu'investisseurs en Israël. L'importance d'Israël pour son protecteur actuel, à savoir les États-Unis d'Amérique, repose sur le fait qu'il est un allié des États-Unis contre l'Iran. Cette convergence d'intérêts n'est cependant pas structurelle, mais accessoire et ne garantit pas le protectorat permanent de Washington sur l'Etat juif (ce protectorat ne date d'ailleurs pas d'avant 1967; avant cela, le protecteur du sionisme était l'Angleterre, et de l'Etat israélien successivement l'URSS et la France).

Les deux pays des Palestiniens

Les Palestiniens, quant à eux, vivent dans deux entités géopolitiques distinctes. La Cisjordanie est un pays tellurique pauvre, situé dans les collines semi-arides, qui ne peut fonctionner que sur la base de l'économie plus dynamique de l'État juif. Le territoire palestinien y est constamment tronqué et fragmenté en enclaves isolées, proclamées depuis janvier 2013. L'"État de Palestine" peut en principe être considéré comme un État-nation palestinien, même si, dans la pratique, ses autorités se comportent davantage comme les Judenräte dans les ghettos juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

La bande de Gaza, quant à elle, ressemble davantage à une cité-état thalassocratique qu'à un État-nation. Contrairement aux villes du Levant connues dans l'histoire, elle n'est pas un centre cosmopolite de commerce, de banque et de transport maritime, car elle est soumise à un isolement hostile de la part d'Israël et de l'Égypte qui coopèrent contre les Palestiniens - la nature thalassocratique de la bande de Gaza a été, pour ainsi dire, "avortée" par ses voisins hostiles qui l'isolent.

La bande de Gaza couvre 365 kilomètres carrés et compte 2,4 millions d'habitants. La Cisjordanie, qui compte 3 millions d'habitants, s'étend sur 5655 km². La densité de population dans la bande de Gaza est de 6500 personnes/km², tandis que celle de la Cisjordanie est de 466 personnes/km². La bande de Gaza a une superficie de 41 km. Elle s'étend du sud au nord et de 6 km à 12 km d'est en ouest. La longueur de la frontière avec l'Égypte est de 11 km.

Les distances et superficies susmentionnées montrent clairement que la bande de Gaza est incapable de fonctionner dans sa forme actuelle sur le plan social, économique et civilisationnel. Au cours des dernières décennies, ses habitants ont végété grâce à l'aide humanitaire de l'Union européenne et des agences de l'ONU. La situation pourrait être modifiée par l'ouverture au marché du travail israélien ou par l'émigration d'une partie importante de la population de Gaza. Dans l'hypothèse de la création d'un Etat palestinien réellement indépendant incluant la bande de Gaza, un exode d'au moins plusieurs centaines de milliers de résidents de Gaza vers la Cisjordanie serait à prévoir, mais celle-ci ne serait pas en mesure d'assimiler un tel nombre de migrants.

Les deux parties de l'actuel "État de Palestine" (la bande de Gaza et la Cisjordanie) ont donc des caractéristiques géopolitiques complètement différentes et il est difficile de parler d'une "nation" cohérente pour leurs habitants. L'actuel "État de Palestine" rappelle plutôt le Pakistan au moment de la sécession du Bangladesh en 1971: les parties du Pakistan situées sur l'Indus et à l'embouchure du Gange étaient séparées par l'État indien, plus fort et hostile. De même, les deux parties de l'"État de Palestine" sont divisées par l'État d'Israël, hostile et plus fort. L'éclatement de facto de l'"État de Palestine" en 2007 était aussi inévitable que l'éclatement du Pakistan en 1971.

L'Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie poursuit une politique de collaboration avec l'occupant israélien, car les caractéristiques géopolitiques de la Cisjordanie rendent la situation ainsi créée très gênante, mais donnent néanmoins aux Palestiniens la possibilité d'une existence minimale. La situation est différente dans la bande de Gaza, pour laquelle la seule solution est le démantèlement de l'État juif et l'élimination des Juifs vivant en Palestine. Sinon, les Palestiniens de Gaza connaîtront un sort similaire à celui des habitants des ghettos juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Hamas, avec son exigence de liquidation d'Israël et d'assassinat ou d'expulsion de tous les Juifs, est perçue, dans la Bande de Gaza, comme la seule réponse possible à la condition de "prison à ciel ouvert" ("open-air prison", dénomination adoptée pour Gaza par certaines organisations internationales). Il semble également inutile de souligner l'inspiration israélienne dans la montée du Hamas, ce que la partie israélienne a ouvertement admis. Dans le même ordre d'idées, l'Inde a inspiré le mouvement séparatiste du Pakistan oriental et a soutenu les Mukti Bahini.

Toutefois, il ne faut pas en conclure hâtivement que les activités continues - et actuelles - du Hamas sont une "opération sous faux drapeau", comme en témoignent les guerres de 2008/2009 avec l'État juif et la guerre de sept semaines de 2014, ainsi que les manifestations de 2018-2019.

Les conditions de vie et l'absence de perspectives de développement dans la "prison à ciel ouvert" qu'est la bande de Gaza, ainsi que l'indifférence de l'Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie (qui collabore déjà étroitement avec Israël au niveau de l'appareil de sécurité), forcent l'émergence de forces révisionnistes radicales dans cette région. Ainsi, si le Hamas n'émergeait pas, un autre groupe "remplissant le rôle du Hamas" émergerait probablement.

L'issue pour les Palestiniens de la situation géopolitique dans laquelle ils se trouvent serait la montée d'une puissance extérieure eurasienne ou d'Asie centrale, qui soutiendrait de l'extérieur un centre de force égyptien ou syrien, en l'orientant vers une voie pro-palestinienne. Cette situation a failli se produire entre juin 2012 et juillet 2013, lorsque le président égyptien était Muhammad Mursi, affilié aux Frères musulmans. Les Frères musulmans égyptiens soutenaient le Hamas, basé à Gaza, tout en bénéficiant du soutien du dirigeant turc Recep Tayyip Erdoğan. Cependant, M. Mursi a finalement été renversé par un coup d'État du général Abd al-Fattah as-Sisi, soutenu par l'Occident, ce qui semble avoir déterminé le sort des Palestiniens de Gaza de manière négative pour l'avenir prévisible.

Ronald Lasecki

Publié à l'origine dans Myśl Polska (47-48, 19-26.11.2023).

Soutenez mon journalisme: https://zrzutka.pl/xh3jz5

17:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, égypte, israël, liban, syrie, levant, proche-orient, géopolitique, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 décembre 2023

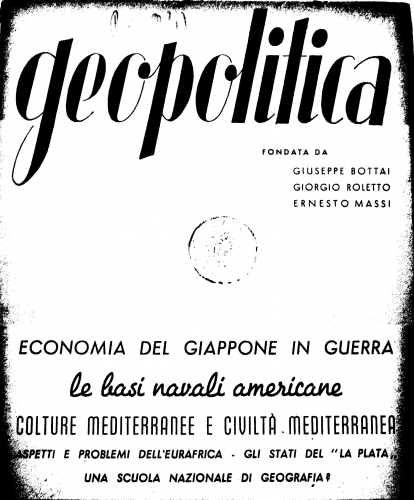

L'école argentine de géopolitique

L'école argentine de géopolitique

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2023/11/argentynska-szkoa-geopolityki.html

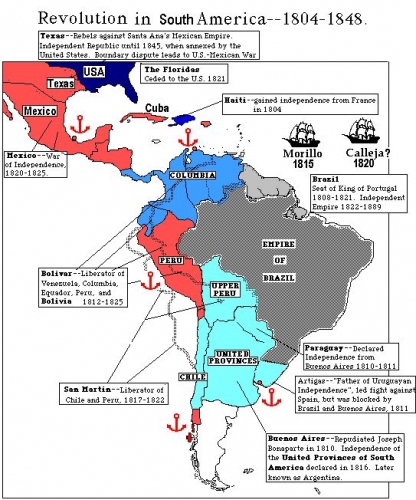

Les origines de la pensée géopolitique argentine se situent au 19ème siècle, dans le contexte de la formation institutionnelle et spatiale de l'État argentin lui-même. Le 25 mai 1810, l'Argentine a obtenu son indépendance en tant que Provinces unies du Río de la Plata (Provincias Unidas del Río de la Plata) par la révolution dite de mai (Revolución de Mayo) par rapport à la vice-royauté espagnole du Río de la Plata qui existait depuis 1776. La Bolivie s'est ensuite détachée de l'autorité de Buenos Aires. L'appellation "Provinces unies d'Amérique du Sud" (Provincias Unidas de Sud América), également utilisée de manière interchangeable à l'époque, reflétait les aspirations de Buenos Aires au contrôle politique de la périphérie indépendante de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata et à une intégration politique sud-américaine à un niveau plus élevé.

La Confédération argentine (Confederación Argentina), qui a existé entre 1831 et 1861, est une autre forme d'État argentin. Le terme "Fédération argentine" (Federación Argentina) a été utilisé de manière interchangeable à l'époque, ce qui reflétait le conflit entre les partisans de la centralisation de l'État et les partisans d'une forme plus souple d'union de ses provinces.

Le gouverneur de Buenos Aires de 1835 à 1852, Juan Manuel de Rosas (1793-1877) (tableau, ci-dessus), représentait la Confédération argentine dans les relations extérieures. Après la défaite des forces de Buenos Aires à la bataille de Caseros en février 1852, Justo José de Urquiza y García, ancien gouverneur de la province d'Entre Ríos, prend la relève. Il a conduit à l'adoption de la Constitution de 1853, qui a entraîné la sécession de Buenos Aires, qui a existé en tant qu'État indépendant (Estado de Buenos Ayres) jusqu'à la bataille victorieuse de Pavón en septembre 1861, au cours de laquelle elle a rejoint la Confédération argentine, militairement vaincue, en tant qu'entité dominante. Cette bataille a été suivie par le dernier changement de nom du pays, à ce jour, en République argentine (República Argentina) en décembre 1861.

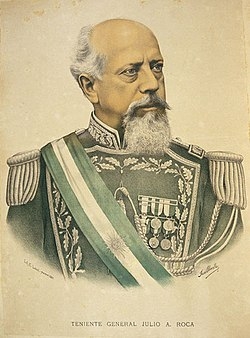

Julio Argentino Roca (1843-1914), meneur des guerres contre les Mapuches (la "conquête du désert", en espagnol : Conquista del desierto), menées entre 1879 et 1884, et figure dominante de la politique argentine entre 1880 et 1904, a joué un rôle déterminant dans la formation du territoire argentin. L'émergence de l'État argentin tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut être envisagée qu'à partir de la conclusion réussie de la "conquête du désert", c'est-à-dire à partir du milieu des années 1880. En 1867, le président Bartolomé Mitre Martínez a promulgué un décret accordant aux agriculteurs et aux éleveurs le droit d'occuper des terres dans les Pampas et en Patagonie. En 1879, une force argentine de 8000 soldats a lancé une agression contre les colonies mapuches au sud du Río Negro. Après avoir gagné la campagne au prix de 1,5 million de pesos, 20 millions d'hectares ont été distribués aux 500 plus proches collaborateurs de J. A. Roca, et la reconnaissance des titres antérieurs a permis d'étendre le contrôle effectif de Buenos Aires sur ces territoires.

Julio Argentino Roca (1843-1914), meneur des guerres contre les Mapuches (la "conquête du désert", en espagnol : Conquista del desierto), menées entre 1879 et 1884, et figure dominante de la politique argentine entre 1880 et 1904, a joué un rôle déterminant dans la formation du territoire argentin. L'émergence de l'État argentin tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut être envisagée qu'à partir de la conclusion réussie de la "conquête du désert", c'est-à-dire à partir du milieu des années 1880. En 1867, le président Bartolomé Mitre Martínez a promulgué un décret accordant aux agriculteurs et aux éleveurs le droit d'occuper des terres dans les Pampas et en Patagonie. En 1879, une force argentine de 8000 soldats a lancé une agression contre les colonies mapuches au sud du Río Negro. Après avoir gagné la campagne au prix de 1,5 million de pesos, 20 millions d'hectares ont été distribués aux 500 plus proches collaborateurs de J. A. Roca, et la reconnaissance des titres antérieurs a permis d'étendre le contrôle effectif de Buenos Aires sur ces territoires.

Les conditions naturelles de l'Argentine

L'émergence de la pensée géopolitique en Argentine était compréhensible, étant donné les excellentes conditions géopolitiques du pays. L'Argentine est l'un des pays les plus isolés géopolitiquement au monde. Après l'élimination de la menace brésilienne lors de la Guerra da Cisplatina (1825-1828) et de la menace paraguayenne lors de la Guerre du Paraguay (1864-1870), la seule source de menace territoriale directe pour l'Argentine se trouvait à 12.000 km. Le Royaume-Uni, qui avait conservé la souveraineté coloniale sur les Malouines depuis 1833, dont la tentative de libération armée par l'Argentine en 1982 s'est soldée par la défaite de Buenos Aires, ne menaçait pas le noyau géopolitique continental de l'État argentin.

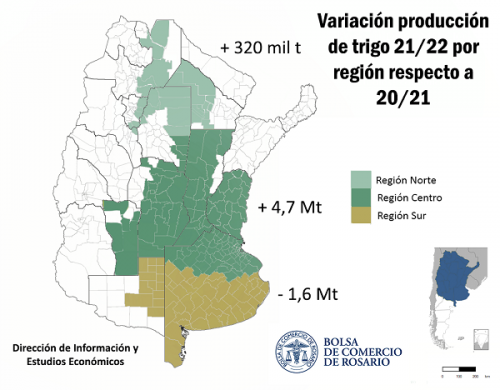

L'Argentine est également favorisée par ses conditions naturelles. Contrairement au reste du continent sud-américain, l'Argentine n'a pas de climat tropical et la végétation prédominante n'est donc pas tropicale. Les étés argentins sont suffisamment secs pour permettre aux grains des cultures traditionnelles de pousser. Les hivers sont suffisamment frais pour éliminer les insectes porteurs de germes dangereux pour l'homme et le bétail. Le territoire de l'État est une vaste plaine plate, modérément irriguée. La planéité de la surface, combinée à la végétation des prairies et au climat tempéré, fait de la région argentine l'une des zones agricoles les plus fertiles du monde. Le système fluvial de La Plata, formé par les fleuves Paraná, Paraguay, Uruguay et l'estuaire du Río de la Plata, est navigable sur presque toute sa longueur et, avec les canaux et les écluses qui relient ses fleuves, il constitue l'un des systèmes de transport fluvial les plus étendus au monde - dont l'Argentine contrôle géopolitiquement l'embouchure sur l'océan.

La connectivité intrinsèque de la région de La Plata permet de réaliser des économies d'échelle, de produire plus de capital et de nourrir des populations plus importantes que les pays tropicaux ou andins d'Amérique du Sud. L'Argentine est privilégiée en ce qui concerne les conditions de transport des marchandises produites dans la région de La Plata. Le transport par voie fluviale est 10 à 30 fois moins cher que le transport par voie terrestre. Le réseau de transport du système fluvial de La Plata permet donc de générer d'importants capitaux à un coût bien inférieur à celui du transport terrestre. Il permet notamment de se passer d'infrastructures routières. Cependant, la planéité de la surface et sa bonne connectivité avec les ports maritimes réduisent également le coût de construction des infrastructures terrestres. Le transport fluvial augmente également la rentabilité de l'exportation de produits agricoles argentins tels que le soja, le maïs et le blé, dont le rapport volume/valeur rend peu rentable leur transport sur de longues distances par voie terrestre.

L'intégration du réseau fluvial et la planéité de la surface sont également propices à l'émergence d'une autorité politique unifiée, ce qui contraste, par exemple, avec l'Eurasie, où le réseau fluvial méridional a entraîné la formation d'organismes politiques distincts et hostiles le long des différents cours d'eau. Le seul organisme politique dont l'ensemble du territoire est situé dans le cône sud (Cono Sur) de l'Amérique du Sud est le Chili, qui est séparé de l'Argentine par une chaîne de montagnes des Andes de près de 7000 mètres d'altitude ; un vol de Santiago du Chili à Buenos Aires prend plus de temps qu'un vol de Londres à New York, de sorte que le Chili n'est pas un rival de l'Argentine qui menace son noyau géopolitique.

Les précurseurs de la géopolitique argentine

Pendant la période de formation de l'État argentin au 19ème siècle, des ouvrages tels que "Argiropolis : O la Capital de los Estados Confederadus del Rio del Plata" (1850) de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) (photo), futur président de l'Argentine entre 1868 et 1874, lorsque les derniers caudillos régionaux ont été vaincus, ont été publiés. L'auteur y plaide pour l'établissement d'une nouvelle capitale nationale sur l'île de Martín García, sur le Río de la Plata, afin de donner un élan à l'intégration des terres de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata. Il préconise de s'appuyer sur les traditions unificatrices du libéralisme européen pour surmonter l'héritage de l'empire espagnol et le caudillisme qui en découle. L'exemple emblématique du caudillo provincial fut pour D. F. Sarmiento le gouverneur de Buenos Aires, J. M. de Rosas - sous son règne, le pouvoir était concentré entre les mains d'une oligarchie privilégiée, ce qui, selon l'auteur d'"Argiropolis", constituait un obstacle à la formation d'un sentiment national et à la prise de conscience d'un territoire étatique intégré parmi les Argentins.

Pendant la période de formation de l'État argentin au 19ème siècle, des ouvrages tels que "Argiropolis : O la Capital de los Estados Confederadus del Rio del Plata" (1850) de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) (photo), futur président de l'Argentine entre 1868 et 1874, lorsque les derniers caudillos régionaux ont été vaincus, ont été publiés. L'auteur y plaide pour l'établissement d'une nouvelle capitale nationale sur l'île de Martín García, sur le Río de la Plata, afin de donner un élan à l'intégration des terres de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata. Il préconise de s'appuyer sur les traditions unificatrices du libéralisme européen pour surmonter l'héritage de l'empire espagnol et le caudillisme qui en découle. L'exemple emblématique du caudillo provincial fut pour D. F. Sarmiento le gouverneur de Buenos Aires, J. M. de Rosas - sous son règne, le pouvoir était concentré entre les mains d'une oligarchie privilégiée, ce qui, selon l'auteur d'"Argiropolis", constituait un obstacle à la formation d'un sentiment national et à la prise de conscience d'un territoire étatique intégré parmi les Argentins.

L'écrivain nationaliste Juan Bautista Alberdi (1810-1884) (photo) demanda à l'administration de J. A. Roca, dans les pages de son ouvrage "Reconstruction Geografico de America del Sur" (1879), d'accroître la force institutionnelle de l'État argentin afin de lier plus efficacement à Buenos Aires les terres qui faisaient historiquement partie de la vice-royauté du Río de la Plata. Comme D. F. Sarmiento, J. B. Alberdi a également attiré l'attention sur la menace d'une baisse du sens civique et de l'identification à l'État parmi les Argentins en l'absence d'un système politique et social participatif. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, les gouvernements argentins successifs ont tenté de remédier à cette situation en développant l'endoctrinement patriotique et national dans l'enseignement public. Ce faisant, ils ont donné l'impression que l'Argentine et son territoire étaient constamment menacés par des centres de pouvoir puissants et expansifs: brésiliens, chiliens et britanniques. Au début du 20ème siècle, le récit patriotique argentin mettait l'accent sur les grandes réussites économiques du pays au 19ème siècle, contre lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis se sont élevés dans les années 1920 et 1930. En 1833, les Britanniques avaient pris à l'Argentine l'archipel des Malouines. Entre-temps, la source de tout renouveau économique pourrait venir de l'exploitation par Buenos Aires de zones précédemment non développées ou sous-développées telles que la Patagonie, les océans ou l'Antarctique. Se tourner vers elles permettrait de développer l'idée nationale argentine et de donner à l'Argentine la place qui lui revient dans la politique mondiale.

L'écrivain nationaliste Juan Bautista Alberdi (1810-1884) (photo) demanda à l'administration de J. A. Roca, dans les pages de son ouvrage "Reconstruction Geografico de America del Sur" (1879), d'accroître la force institutionnelle de l'État argentin afin de lier plus efficacement à Buenos Aires les terres qui faisaient historiquement partie de la vice-royauté du Río de la Plata. Comme D. F. Sarmiento, J. B. Alberdi a également attiré l'attention sur la menace d'une baisse du sens civique et de l'identification à l'État parmi les Argentins en l'absence d'un système politique et social participatif. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, les gouvernements argentins successifs ont tenté de remédier à cette situation en développant l'endoctrinement patriotique et national dans l'enseignement public. Ce faisant, ils ont donné l'impression que l'Argentine et son territoire étaient constamment menacés par des centres de pouvoir puissants et expansifs: brésiliens, chiliens et britanniques. Au début du 20ème siècle, le récit patriotique argentin mettait l'accent sur les grandes réussites économiques du pays au 19ème siècle, contre lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis se sont élevés dans les années 1920 et 1930. En 1833, les Britanniques avaient pris à l'Argentine l'archipel des Malouines. Entre-temps, la source de tout renouveau économique pourrait venir de l'exploitation par Buenos Aires de zones précédemment non développées ou sous-développées telles que la Patagonie, les océans ou l'Antarctique. Se tourner vers elles permettrait de développer l'idée nationale argentine et de donner à l'Argentine la place qui lui revient dans la politique mondiale.

Caractéristiques générales de l'école géopolitique argentine

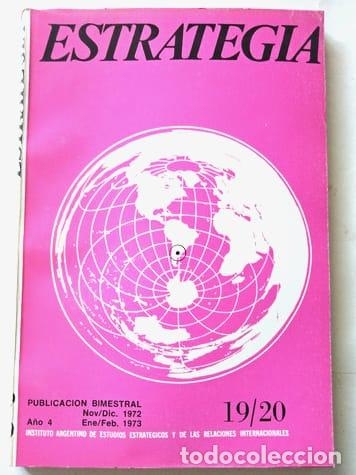

Parmi les pays latino-américains possédant un patrimoine de pensée géopolitique, seule l'Argentine, avec le Brésil, a produit sa propre école. La pensée argentine présente une doctrine intérieurement cohérente, elle a une tradition qui remonte loin dans le passé, elle est composée de nombreux représentants et elle exerce une influence significative sur la politique intérieure et extérieure du pays. Publié en Argentine entre 1969 et 1983, le périodique Estrategia représentait, dans son domaine, le plus haut niveau de contenu en Amérique latine, et probablement dans le monde.

Parmi les pays latino-américains possédant un patrimoine de pensée géopolitique, seule l'Argentine, avec le Brésil, a produit sa propre école. La pensée argentine présente une doctrine intérieurement cohérente, elle a une tradition qui remonte loin dans le passé, elle est composée de nombreux représentants et elle exerce une influence significative sur la politique intérieure et extérieure du pays. Publié en Argentine entre 1969 et 1983, le périodique Estrategia représentait, dans son domaine, le plus haut niveau de contenu en Amérique latine, et probablement dans le monde.

Les principaux domaines d'intérêt de l'école argentine de géopolitique sont les suivants: l'expansion brésilienne et sa quête d'hégémonie; les préoccupations concernant l'alliance du Brésil avec les États-Unis; le rôle de l'Argentine en tant que leader naturel des pays de la région du cône sud; l'orientation maritime avec une référence particulière à l'Atlantique sud, la libération des Malouines du colonialisme britannique et la garantie des droits de l'Argentine dans l'Antarctique; l'énergie nucléaire et l'acquisition de ses propres armes nucléaires - en particulier si le Brésil en développe une; et l'influence des centres extérieurs sur la situation interne de l'Argentine et ses possibilités de développement national. L'une des caractéristiques de l'école argentine de géopolitique est également son attitude positive à l'égard de l'école allemande de géopolitique, même après la défaite de l'Allemagne lors des deux guerres mondiales successives.

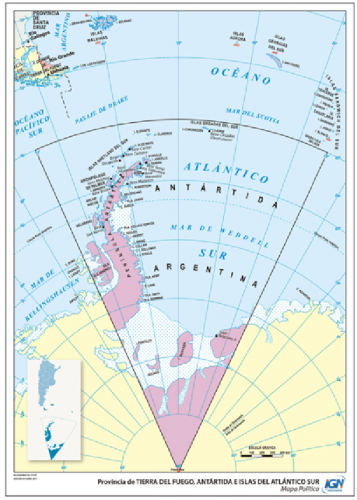

L'école argentine de géopolitique accorde une attention particulière aux questions maritimes et océaniques; le rôle de l'Argentine en tant qu'État maritime, conformément à sa position particulière dans l'"hémisphère océanique" (c'est-à-dire le Sud) ; la responsabilité particulière de l'Argentine en tant qu'État maritime, conformément à sa position particulière dans l'"hémisphère océanique" (c'est-à-dire le Sud); la responsabilité particulière de l'Argentine en tant que centre de pouvoir contrôlant les "entrées" et "sorties" stratégiques de l'Atlantique Sud ; la domination de l'Argentine sur le détroit de Magellan et le cap de Bonne-Espérance, qui deviendrait particulièrement importante si le canal de Panama était fermé; l'importance stratégique de l'archipel des Malouines et la nécessité de le libérer du colonialisme britannique; l'importance stratégique actuelle et potentielle de l'Antarctique et la nécessité de garantir les droits de l'Argentine sur cette région face à la pénétration d'autres centres de pouvoir.

Les origines de l'école argentine de géopolitique

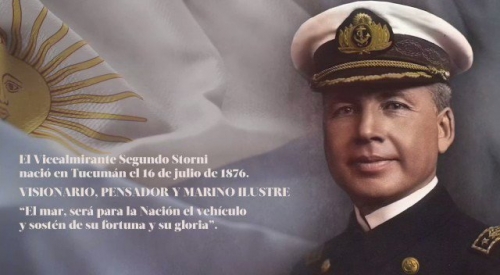

![intereses argentinos_thumb[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/02/1041628460.jpg) Le premier auteur argentin clairement inspiré par la pensée géopolitique anglo-américaine - plus précisément par les travaux d'un Anglais, Halford John Mackinder (1861-1947), et d'un Américain, Alfred Thayer Mahan (1840-1914) - est l'amiral Segundo Storni (1876-1954). Son ouvrage "Intereses Argentinos en la Mar" (1916) est considéré comme un précurseur de l'école argentine de géopolitique. L'auteur y identifie diverses routes commerciales et régions géographiques de l'océan mondial. Il considère l'Atlantique et le Pacifique comme des espaces non développés, la direction naturelle de l'expansion de l'État argentin, économiquement fort et leader au 19ème siècle dans l'exportation de maïs, de graines de lin, de bœuf et de blé. Il n'est pas exact que l'Argentine, qui dépend d'un réseau de transport et de commerce maritimes, n'ait pas manifesté jusqu'à présent d'intérêt pour les zones maritimes. Les mers et les océans qui entourent l'Argentine peuvent non seulement devenir des atouts économiques supplémentaires pour l'Argentine, mais l'expansion dans leur zone peut également devenir un axe pour la formation de l'idée nationale argentine. Pour être efficace sur les mers, l'Argentine doit créer une industrie forte et une force armée technologiquement moderne. Le développement du commerce argentin et du transport maritime devrait s'accompagner du développement de la pêche argentine et des industries de transformation du poisson.

Le premier auteur argentin clairement inspiré par la pensée géopolitique anglo-américaine - plus précisément par les travaux d'un Anglais, Halford John Mackinder (1861-1947), et d'un Américain, Alfred Thayer Mahan (1840-1914) - est l'amiral Segundo Storni (1876-1954). Son ouvrage "Intereses Argentinos en la Mar" (1916) est considéré comme un précurseur de l'école argentine de géopolitique. L'auteur y identifie diverses routes commerciales et régions géographiques de l'océan mondial. Il considère l'Atlantique et le Pacifique comme des espaces non développés, la direction naturelle de l'expansion de l'État argentin, économiquement fort et leader au 19ème siècle dans l'exportation de maïs, de graines de lin, de bœuf et de blé. Il n'est pas exact que l'Argentine, qui dépend d'un réseau de transport et de commerce maritimes, n'ait pas manifesté jusqu'à présent d'intérêt pour les zones maritimes. Les mers et les océans qui entourent l'Argentine peuvent non seulement devenir des atouts économiques supplémentaires pour l'Argentine, mais l'expansion dans leur zone peut également devenir un axe pour la formation de l'idée nationale argentine. Pour être efficace sur les mers, l'Argentine doit créer une industrie forte et une force armée technologiquement moderne. Le développement du commerce argentin et du transport maritime devrait s'accompagner du développement de la pêche argentine et des industries de transformation du poisson.

L'intérêt de l'Argentine pour l'école géopolitique allemande s'est déplacé dans les années 1920 et 1930, lorsque la situation politique du pays a commencé à se dégrader pendant le règne inepte des radicaux petits-bourgeois (1916-1930) et la prolifération des soulèvements ouvriers contre eux, générant violence et chaos dans les rues et perturbant l'économie. La confusion s'est encore aggravée après la crise économique de 1929, qui a marqué le début de la "décennie infâme" (Década Infame) de 1930-1943, au cours de laquelle une grande partie des classes moyennes et populaires argentines ont été plongées dans la ruine économique et poussées dans la pauvreté. Dans ce contexte, la démocratie libérale et le capitalisme, considérés comme des régimes instables, inefficaces et générateurs de chaos politique et social, étaient de plus en plus remis en question. Le renversement du président petit-bourgeois-radical Hipólito Yrigoyen (1852-1933) par les militaires en septembre 1930 est devenu le symbole de l'effondrement de la confiance dans la démocratie.

La pensée allemande a inspiré une vision alternative de l'État en tant qu'organisme. En 1900, le président J. A. Roca a créé l'École supérieure de guerre (Escuela Superior de Guerra) à Buenos Aires. Un an plus tard, le colonel (puis général) allemand Alfred Arent, auteur de l'ouvrage "Land der Zukunft" (1905) consacré à l'Argentine, en devient le doyen. Tout au long de la première décennie du 20ème siècle, la moitié du personnel de l'École de guerre, qui formait des officiers argentins dans le cadre de cours de deux ans, était composée d'officiers militaires allemands. Des officiers allemands tels que Johannes Kretzchmar ont continué à travailler en Argentine jusqu'aux années 1940, créant une structure hiérarchique disciplinée dans les forces armées argentines. À l'époque, l'armée argentine n'admettait que les catholiques dans les rangs des officiers, et l'un des anciens élèves de l'École de guerre était le futur dirigeant argentin Juan Domingo Perón (1895-1974), qui s'est rendu en Italie et en Allemagne en 1938, où il a donné des conseils sur la stratégie de guerre en montagne et sur des questions géopolitiques. À son retour en Argentine, J. D. Perón a été nommé commandant de l'unité de montagne de Mendoza et a écrit un certain nombre d'articles et de livres populaires sur la Première Guerre mondiale, l'histoire du 19ème siècle et les questions de stratégie militaire.

La pensée allemande a inspiré une vision alternative de l'État en tant qu'organisme. En 1900, le président J. A. Roca a créé l'École supérieure de guerre (Escuela Superior de Guerra) à Buenos Aires. Un an plus tard, le colonel (puis général) allemand Alfred Arent, auteur de l'ouvrage "Land der Zukunft" (1905) consacré à l'Argentine, en devient le doyen. Tout au long de la première décennie du 20ème siècle, la moitié du personnel de l'École de guerre, qui formait des officiers argentins dans le cadre de cours de deux ans, était composée d'officiers militaires allemands. Des officiers allemands tels que Johannes Kretzchmar ont continué à travailler en Argentine jusqu'aux années 1940, créant une structure hiérarchique disciplinée dans les forces armées argentines. À l'époque, l'armée argentine n'admettait que les catholiques dans les rangs des officiers, et l'un des anciens élèves de l'École de guerre était le futur dirigeant argentin Juan Domingo Perón (1895-1974), qui s'est rendu en Italie et en Allemagne en 1938, où il a donné des conseils sur la stratégie de guerre en montagne et sur des questions géopolitiques. À son retour en Argentine, J. D. Perón a été nommé commandant de l'unité de montagne de Mendoza et a écrit un certain nombre d'articles et de livres populaires sur la Première Guerre mondiale, l'histoire du 19ème siècle et les questions de stratégie militaire.

La vision du monde des forces armées argentines durant cette période peut être décrite comme saturée des théories du darwinisme social, de l'État organique de Friedrich Ratzel (1844-1904), du catholicisme, de l'anticommunisme, d'un nationalisme exubérant face aux relations commerciales défavorables avec le Royaume-Uni, et d'une aversion pour le démolibéralisme, tenu pour responsable de la faiblesse de l'État et des activités des partis politiques corrompus. La question de la sécurité nationale s'inscrivait dans une vision organique de la République argentine, dans laquelle les droits de l'individu devaient céder le pas au bien de la collectivité. Des officiers argentins comme le général Juan Bautista Molina se considéraient comme les sauveurs de la nation face à la menace du communisme et à la décadence démolibérale.

Les lecteurs argentins ont été initiés à la pensée géopolitique allemande par l'ouvrage de Richard Hennig et Leo Korholz, Einführung in die Geopolitik (1934), qui a été publié en traduction espagnole en 1941 sous le titre Introduccion a la geopolitica. La thèse centrale du livre, à savoir l'État organique et la nécessité d'une armée forte comme garante de la sécurité en période d'incertitude, a trouvé des partisans dans le corps des officiers argentins. L'ouvrage du géopoliticien brésilien Mário Travassos (1891-1973), Projeção Continental do Brasil (1938), qui expose la théorie de la "frontière mobile" en tant qu'expression du pouvoir de l'État, a connu un succès similaire et a été adapté par les Argentins à leur propre périphérie patagonienne et antarctique. Dans les années 30 et 40, les auteurs argentins ont suivi de près le cadre méthodologique et doctrinal défini pour la géopolitique par Karl Haushofer (1869-1946) et ses disciples.

Les lecteurs argentins ont été initiés à la pensée géopolitique allemande par l'ouvrage de Richard Hennig et Leo Korholz, Einführung in die Geopolitik (1934), qui a été publié en traduction espagnole en 1941 sous le titre Introduccion a la geopolitica. La thèse centrale du livre, à savoir l'État organique et la nécessité d'une armée forte comme garante de la sécurité en période d'incertitude, a trouvé des partisans dans le corps des officiers argentins. L'ouvrage du géopoliticien brésilien Mário Travassos (1891-1973), Projeção Continental do Brasil (1938), qui expose la théorie de la "frontière mobile" en tant qu'expression du pouvoir de l'État, a connu un succès similaire et a été adapté par les Argentins à leur propre périphérie patagonienne et antarctique. Dans les années 30 et 40, les auteurs argentins ont suivi de près le cadre méthodologique et doctrinal défini pour la géopolitique par Karl Haushofer (1869-1946) et ses disciples.

L'intérêt pour l'Antarctique s'est nettement accru à Buenos Aires après le coup d'État du Groupe des officiers unis (Grupo de Oficiales Unidos) en juin 1943, et surtout après la prise de pouvoir personnelle de son membre Juan Domingo Perón en 1946, qui a dirigé l'État argentin jusqu'en 1955. La pensée géopolitique de J. D. Perón se caractérise par la conviction que l'Argentine est victime de l'agression coloniale britannique aux Malouines et en Antarctique, qu'elle doit rester neutre face aux conflits des États de l'hémisphère nord et qu'elle doit parvenir à l'autosuffisance géoéconomique.

En 1948, J. D. Perón ordonne à l'Institut de géographie militaire de produire des cartes de la République argentine couvrant les Malouines et l'Antarctique. Toutes les cartes de l'Argentine publiées sous J. D. Perón devaient inclure le secteur argentin de l'Antarctique et les Malouines. Les revendications britanniques et chiliennes sur l'Antarctique sont considérées comme illégales, voire inexistantes. Le concept d'une "Argentine tricontinentale" a été créé, comprenant une partie proprement dite sous la forme de la République argentine, les Malouines et l'Antarctique argentin. En 1946, ce concept a été introduit dans l'enseignement scolaire. En 1947, un ministère distinct pour les Malouines et l'Antarctique argentin a été créé. L'idée d'une "Argentine tricontinentale" a ensuite été reproduite sur les timbres-poste, les atlas et les peintures murales argentins.

En 1948, J. D. Perón ordonne à l'Institut de géographie militaire de produire des cartes de la République argentine couvrant les Malouines et l'Antarctique. Toutes les cartes de l'Argentine publiées sous J. D. Perón devaient inclure le secteur argentin de l'Antarctique et les Malouines. Les revendications britanniques et chiliennes sur l'Antarctique sont considérées comme illégales, voire inexistantes. Le concept d'une "Argentine tricontinentale" a été créé, comprenant une partie proprement dite sous la forme de la République argentine, les Malouines et l'Antarctique argentin. En 1946, ce concept a été introduit dans l'enseignement scolaire. En 1947, un ministère distinct pour les Malouines et l'Antarctique argentin a été créé. L'idée d'une "Argentine tricontinentale" a ensuite été reproduite sur les timbres-poste, les atlas et les peintures murales argentins.

Dans le récit péroniste, l'Argentine est victime de l'annexion coloniale et de l'usurpation de ses terres par le Royaume-Uni. Son territoire proprement dit, y compris les territoires insulaires et antarctiques, est ainsi passé virtuellement de 2,8 millions de km² à 4 millions de km². Les États du Nord, riches, surpeuplés et industrialisés, menacent la souveraineté économique de l'Argentine sur ses ressources naturelles et son industrie naissante. Les publications de cette époque, comme le Diccionario Histórico Argentina, reprennent le code géopolitique argentin défini par J. D. Perón. Les ouvrages de J. E. Jasón et de L. Perlinger, "Geopoliticum", sont également très populaires dans les milieux militaires argentins de cette époque. Perlinger (1948) et "Introducción a la Geopolítica Argentina" (1950) du major Emilio Isola et du colonel Angel Barra, où les théories les plus importantes de la géopolitique européenne sont présentées dans une perspective argentine. Les travaux de l'auteur espagnol Vicens Vives "Tratado general de geopolítica" (édition argentine 1950) et d'Alberto Escalona Ramos "Geopolitica mundial y geoeconomica" (1959) ont également été mis à la disposition des lecteurs argentins.

Doctrines de sécurité nationale

Après la Seconde Guerre mondiale, les doctrines de sécurité nationale ont été intensément développées dans les cercles militaires argentins en réponse à la reconnaissance d'une prétendue menace communiste lors d'événements tels que le Bogotazo (1948) en Colombie, la révolution cubaine (1959) et la défaite américaine à la baie des Cochons (1961), ou les activités d'Ernesto "Che" Guevara (1928-1967). L'inspiration pour les études publiées, entre autres, dans les pages de la Revista de Guevara (1928-1967). Les études publiées, entre autres, dans la "Revista de la Escuela Superior de Guerra" ont été inspirées par des contacts avec des participants à des missions militaires françaises dans les années 50; des consultations sur la géopolitique, la sécurité nationale, le développement économique et social et la stratégie avec les armées de pays tels que le Brésil, le Chili, le Pérou et le Venezuela; la formation d'officiers argentins et de spécialistes militaires dans des institutions américaines telles que l'École des Amériques en Géorgie et le Collège interaméricain de défense; des études de l'école brésilienne de géopolitique, en particulier celles du Gen. Golbery do Couto e Silva (1911-1987).

Dans le cas de l'Argentine, les doctrines de sécurité nationale mettent en évidence la menace que représentent pour la société et l'économie les courants subversifs qui cherchent à déstabiliser l'État et son espace et à saper les valeurs chrétiennes et occidentales. Les militaires ont cherché à établir une coopération avec les milieux industriels et commerciaux, à identifier et à détruire les tendances subversives. Les militaires sont intervenus dans le processus politique en 1963, 1966 et 1976, expliquant cela par la nécessité de contrer l'agression communiste et la crise économique. L'instabilité politique, les grèves ouvrières et les troubles des années 60 et 70 étaient, pour les militaires argentins, la preuve de tendances centrifuges qui menaçaient l'ensemble de la société, de la famille aux différentes branches de l'économie et à l'Église catholique. Les chefs militaires comme Juan Carlos Onganía (1966-1970), Jorge Rafael Videla (1976-1981) et Roberto Eduardo Viola (mars-décembre 1981) ont traité l'apparition de ces processus centrifuges comme des "défis" pour les Argentins, dont la réponse serait un nouvel axe d'intégration nationale pour eux.

Les classiques de l'école géopolitique argentine