Ex: http://faustianeurope.wordpress.com/

What is sovereignty? In general, it might be said that the sovereignty is always either ‘internal’ or ‘external’, or de facto and de jure [1]. My primary concern in this essay will be to shed some light on the first of these - internal sovereignty. Indeed, it is entirely correct to say that sovereignty cannot be so easily labelled into two separate categories and it should be acknowledged that the ‘external’ sovereignty, in the light of the Westphalian peace treaty, could be regarded as nothing else but placing a last piece of the puzzle of sovereignty into its place – granting the internally acknowledged sovereign entity also the external recognition of its legitimacy.

What is sovereignty? In general, it might be said that the sovereignty is always either ‘internal’ or ‘external’, or de facto and de jure [1]. My primary concern in this essay will be to shed some light on the first of these - internal sovereignty. Indeed, it is entirely correct to say that sovereignty cannot be so easily labelled into two separate categories and it should be acknowledged that the ‘external’ sovereignty, in the light of the Westphalian peace treaty, could be regarded as nothing else but placing a last piece of the puzzle of sovereignty into its place – granting the internally acknowledged sovereign entity also the external recognition of its legitimacy.

John Hoffman suggests that most often, the contemporary view considers sovereignty to be a ‘unitary, indivisible and absolute power concentrated in the state’ [2]. However was it always so? If not, when did the idea of sovereignty as supreme power, as Weberian ‘monopoly on the violence in a given territory’, first appear? My suggestion will be that the concept of sovereignty in its fullness is a very modern phenomenon, whose emergence can be traced back no deeper than into the early modern period [3], but which, nevertheless, remains with us almost intact even today – still being necessarily thought of as ‘absolute and indivisible’.

The Necessity of a Historical Perspective

It is important to acknowledge that sovereignty, although a common part of our contemporary political vocabulary, is fundamentally a historical concept. The concept of sovereignty as such was unknown before the sixteenth century [4]. It was completely unfamiliar to the Ancient Greeks, Romans, as well as to the scholars of the medieval period [5]. Although the Roman law provided the technical vocabulary to the theory of sovereignty, the Romans themselves spoke only about different layers of authority, not about ‘supreme power’ or about any conceptual notion of sovereignty as such. Potestas was thus used to signify the official legal power of the magistrates, auctoritas on the other hand implied the influence and prestige, and imperium the right to command in certain offices – all that in the interest of the whole political body [6].

Nevertheless, Vincent still argues that ‘it does not follow that the reality of state sovereignty did not exist in earlier periods, even though the concept itself had yet to be formulated’ [7].

I believe that the problem here is that Vincent does not sufficiently acknowledge what the questioning of the very concept of sovereignty entails. He conflates the sovereignty with merely being ’sovereign’ or having the authority of command in a certain sphere, which the Romans sophisticated into many different layers of political auctoritas as was mentioned before.

To understand what sovereignty is, one cannot stop by finding out who has the powers of a sovereign. The sovereignty is a political concept and is thus bound to the process of questioning of who should be sovereign, which tries to provide certain justifications for a political authority where such authorities were previously unquestioned. The point here is that the moment of questioning itself – the intellectual vacuum instead of previous unquestioned traditions, which the scholar tries to fill in, forms the integral part of every political concept. It is the contest – dispute – over its exact meaning, which can be present only if the consent and some self-evident social truth between the arguing parties already disappeared.

But when and how did that ‘moment of questioning and uncertainty’ arise?

Jean Bodin

Although Bodin (1520-1596) did not ‘invent’ sovereignty, he was certainly the first who gave it a serious consideration and conceptualized it in a systematic manner [8]. His magnum opus Six Books of the Commonwealth was written on the background of the waging Wars of Religion. Bodin’s chief concern was thus understandably to find a way to end the chaos and war, which he perceived to be the natural result of the labyrinthic feudal order, with its myriad of principalities, guilds, cities, and trading unions, formally united under the Church and Emperor, but with none of them having the power to subdue the others in the time of crisis [9]. Bodin argued that for a government to be strong, it must be perceived as legitimate, and to be legitimate it must follow certain rules of ‘justice and reason’ comprehensible through the divine law. Essentially however, the power of a sovereign is for him the ability to create laws and break them according to one’s will [10].

Since according to this definition, the sovereign must be able to simultaneously create laws ex nihilo (the ‘positive law’) [11], and to break it at his own discretion, the sovereign cannot be also his own subject, otherwise he would be bound to the laws he created and therefore would no longer be the sovereign. The sovereign’s power is thus for Bodin necessarily ‘absolute and indivisible,’ the sovereign standing above the law and above the society itself [12]. In fact, the sovereign is a ‘mortal God’[13]. Bodin elaborates:

‘The attributes of sovereignty are . . . peculiar to the sovereign prince, for if communicable to the subject, they cannot be called attributes of sovereignty . . . Just as Almighty God cannot create another God equal with Himself, since He is infinite and two infinities cannot co-exist, so the sovereign prince, who is the image of God, cannot make a subject equal with himself without self-destruction’[14].

With regard to the Wars of Religion, Bodin’s purpose is clear, Vincent suggests that, ‘to make civil law the will of the sovereign is to undermine some of the impact of customary and natural law. Effective law becomes the command of the sovereign’ [15]. Sovereignty in this light is ultimately absolutely independent of the subjects - sovereign becomes the source of his own legitimacy responsible only to God, the legislator as well as the executor.

For these purposes, the principles of princeps legibus solutus (the prince is the living law) and plenitudo potestantis (the fullness of legal power) were adopted by the medieval jurists from the Roman law for an attack on until-then predominant feudal ‘ascending thesis’, the argument that authority of a sovereign comes from below - from feudal lords and other intermediary bodies - not the other way around (’descending thesis’ – legitimacy comes from above – God and the sovereign) [16].

It is most often argued that this shift to centralization from the decentralized feudal order occurred because of the increasing conflicts - as mentioned the Wars of Religion brought on France unprecedented suffering – thus to bring order, monarchs required taxation, orderly collection of such revenues, which again dependent on the disciplined troops, and above all the justification for these extended sovereign’s interventions that would give him the upper hand over disloyal nobility [17].

Finally, what is important to stress, as Alain de Benoist rightly notes, is that such ‘new sovereign order’ henceforth recognizes only the state and atomized individuals (’society’) and ‘abolishes particular ties and loyalties, and bases itself on the ruins of concrete communities’.[18] From the multiplicity of feudal communities – build upon the natural ties, loyalties and mutual interest – Bodin creates an abstract community of atomized individuals bound together only by the common monarch – the state. This is for Bodin inevitable, although he recognizes the importance of human associations to a certain extent, he cannot make them nothing but communities of individuals with no claim on the political power or self-management, since that would threaten the absolute power of the sovereign. This was nevertheless taken even a step further by Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes

Hobbes (1588-1679) similarly to Bodin wrote his magnum opus Leviathan during the period of a civil war, wishing to mitigate this ‘worst of all evils’. His concept of sovereignty knows however even less limits than that of Bodin. Whereas Bodin acknowledged that there are some actions which might be perceived as illegitimate [19], Hobbes accepted only the right of the individual for ‘self-preservation’ [20].

To avoid the constant civil war and anarchy, to which humans are according to Hobbes prone because of their ‘evil’ human nature [21], people by entering into society agree to give up their ‘natural’ sovereign rights in favour of the sovereign. The sovereign, not being a party to the original contract, does not recognize any limits to his authority. He exercises his powers unconditionally. While Bodin based the legitimacy of the sovereign on the divine sanction, Hobbes built his own on the social contract between ‘naturally free and equal’ individuals [22], thus relating his argument very much to our contemporary time.

The paradox of Hobbes is that although his sovereign bases his legitimacy on the relation between him and the people (i.e. because of the original social contract) the ruler is made autonomous, possibly even operating against the community from which he derives his legitimacy in the first place. The question thus arises whether the ruler can really think of himself as legitimate when the source of his legitimacy (the people) does not consider him anymore as being such. Bodin could not have this problem because his source of legitimacy was God. Hobbes wants to have it both ways however, the source of the legitimacy of the sovereign comes from the below, but at the same time he takes over from Bodin the sovereignty as ‘absolute and indivisible’ and hence cannot allow the sovereign any limits on his powers even if this means the fight against his own people.

The gap between the state sovereignty and ‘popular sovereignty’ (the source of legitimacy designating the ruler) is thus open, and as it will be shown, remains open even under our liberal representative democracies. One needs to take one further step to John Locke, who managed to synthesize Bodin and Hobbes to provide us with the foundations for liberalism and thus for our modern Western states.

John Locke

Whereas Hobbes’ thought contains both liberal (social contract) and illiberal (absolute ruler) elements, it is Locke (1632-1704) who is considered to be the true father of liberalism [23]. Nevertheless, contrary to what some liberal thinkers seem to suggest[24], there is no significant gap between him, Hobbes and Bodin. Similarly to Hobbes, he founds the society on the abstract social contract, which every individual ’signs’ by coming into it [25].

For Locke, certain ‘natural rights’ can never be taken away from the individual and his preservation is in fact the only reason why utility-maximizing individuals enter the society [26]. Although the life in the ’state of nature’ for Locke is not ‘nasty, brutish, poore, and short’ as for Hobbes, Locke’s individuals being relatively benign, living according to the divine law, and not interfering with each other’s ‘natural rights’ [27], there are still few who are dangerous.

Logically for Locke, for his people qua ‘rational individuals,’ it is therefore only in their best self-interest to enter the society, where in exchange for certain duties (for instance: the service in the national army) [28], they receive the state protection against these perpetrators.

What one immediately might notice is the fact that the state is again an all powerful entity, except for a certain limited sphere of ‘natural rights’ (similarly to Bodin), which he cannot interfere with if his actions are to be perceived as legitimate. In fact, as Hoffman notes, one might regard Locke as Bodin ‘refurbished’ with the social contract to the 17th century English conditions [29].

French Revolution, Soviet Revolution, National Socialists

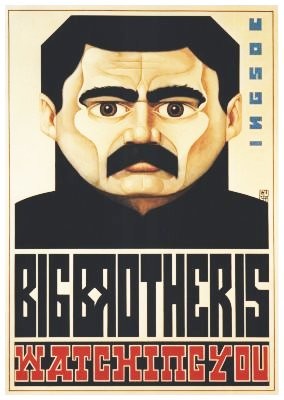

The distance in legitimacy between the ruler and ruled did not disappear, although there were certainly some efforts to solve this duality in many different ways. The French Revolution, based on the concept of Rousseau’s ‘general will,’ argued that the will of the nation is embodied in the National Assembly - therefore, by this logic, the nation was the general assembly [30], being able to send thousands under the guillotine, for their ‘own good.’ Similarly the Russian Bolsheviks argued that it is the Communist Party acting as the vanguard of the proletariat, embodying its will, and ‘subsequently,’ that the party qua the proletariat embodies the true spirit of the whole people, ‘free’ of the class interests [31]. And indeed, the German National Socialists claimed that the will of the German volk is embodied in Führer, the German jurist Carl Schmitt claiming (in the vein not unlike Bodin) that Hitler embodies the ‘living law’ of the Aryan race, purifying the nation from its bad elements (Aktion T4) in the victims’ own name.

In all these instances, the sovereignty, as the ’supreme, absolute and indivisible’ is based on the Hobbesian idea that the state can operate against the wishes of those from whom it draws it legitimacy.

But this is untenable, as David Beetham argues, the legitimacy ‘must be conceived as a relationship between parties bound together by shared beliefs and by some kind of common interest’ [32]. This does not mean that the government cannot be oppressive, the argument only suggests that the legitimacy means the dual relationship, which cannot be broken from either side, otherwise the action of the state is not considered legitimate, but merely the manifestation of the force, not of the right. The individual’s peers thus might justifiably expect that he will try to develop certain civic virtues that help to preserve that very community in which he lives in and the individual rights he enjoys. He as well might be expected to fight (and potentially die) for that community in a battle, being considered a coward, effeminate or ostracized if he does not do so – but otherwise – no one can legitimately press him to act in such way – since the legitimacy – the ability to acknowledge a certain force as rightful and not just a mere force – belongs only to him.

Liberal democracy

It would be a mistake to assume that the paradox of sovereignty has been solved in contemporary Western liberal democracies. Quite the contrary, the modern liberal state is built on the principles outlined by Locke three hundred years ago. There exists a certain set of rights with which the state cannot meddle with. Similarly, it is also based on the ’social contract’ between the citizens and government, which is periodically ‘renewed’ in the general elections.

Nevertheless, the legitimacy of the liberal state sovereignty is in fact more questionable than ever before. The chief problem might be regarded in what is called ‘legal sovereignty’ or also Rechtsstaat. As Alain de Benoist suggests, today “politics… is considered to be inevitably dependent upon irrational and arbitrary ‘decisions,’ is disqualified, since the political sphere denies the autonomy and, thus, the essence of law” [33]. The titular wielder of the power can thus be ignored, since his decision might be considered to clash with the ‘ethical’, legal sovereignty.

Politics is thus not only alienated from the hands of its titular wielders – people, but also constantly moved from the realm of deliberation to the realm of administration. The people are not only distrusted enough that they have to be ruled through representatives (acting according to their ‘best’ judgement), not by delegates who would have to represent their will and could not act without having the people’s consent, but the realm of the possible political action is constantly circumscribed in the name of the revelation of the superior historical reason manifested in certain political taboos which today are ‘evil’ or ‘immoral’ to questioned. The liberal democratic state thus appears to be a messianic entity, moving towards a paradise where no longer any political activity, action, and deliberation will be necessarily – since all our ‘human reason’ will be imbued in the rational Hegelian machinery of our legal state.

As Chantal Mouffe notes – liberal democracy wants to completely annihilate the political in the name of the ‘rational’ management of the divergent interests within the political community, because it supposedly transcends their ‘particularities’ and is applicable to them all [34]. Indeed, as in all universalistic regimes, unquestionably.

Thus all pluralism of divergent life styles within the liberal state is destroyed, as Mouffe concludes, ‘. . . conflicts, antagonisms, relations of power, forms of subordination and repression simply disappear and we are faced with a typically liberal vision of a plurality of interests that can be regulated, . . . where the question of sovereignty is evacuated’ [35].

The liberal thus does not understand that people are inherently social and political beings – that for them it is not enough to have their divergent political ideas, cultures, traditions, religions somewhere in the private, dark recesses of their minds – but that they want to live according to them, have the right to behave in a certain way in public, celebrate traditions in a certain way, consider some things to be moral and some not without any ‘political correctness.’ To allow the diversity of the public – of the political – and not merely of the private and atomized is something which the liberal democracy will never be able to solve.

A pluralist alternative?

As might be seen, the central flaw of the theories of ‘supreme and indivisible’ sovereignty is that they conceive of the individual and society in highly individualistic, rational, and pre-social terms. In case of Hobbes and Bodin, individuals are anti-social power-maximizers, who can be subdued only by the all-powerful entity. In case of Bodin and liberals, individuals are utility maximizers coming together only for their own greater benefit, in order to better protect their ‘natural rights’ and property, and content to fetishize their identities somewhere in private.

Nevertheless, there exists a certain group of scholars, inspired by the contemporary of Bodin, Johannes Althusius, and the German thinker Otto von Gierke, who argue that humans are social beings who do not come to society just for the profit or protection, but because of their social nature [36]. Althusius calls humans ‘symbiots’ [37], since they form multiplicity of public associations according to their sense of belonging (families, tribes, cultural groups, ethnics), mutual interest (guilds, manufactures, trading unions, today political movements etc.) and never can be reduced to the simple dichotomy “individual-state” as according to the modern theorists of sovereignty since Hobbes.

These pluralist thinkers are for instance J. N. Figgis, H. J. Laski, or G. D. Cole. They argue that sovereignty is inalienable to the individuals, who are not some ‘unencumbered selves’ of the liberals [38], but their ‘individuality’ only truly exists because they are members of various intertwined social groups. But at the same time, the sovereignty is for them divisible, with each such group having the authority over its own internal affairs, to the extent it can manage for itself, and its social activities do not clash with those of the others’ [39]. The state is for them only the highest of such groups uniting not individuals qua individuals, but only as the members of multiplicity of various other groups, as social beings with already determined, divergent interests [40].

This idea is present also in Mouffe, who suggests that these divergent social groupings do not have to be united by their thick public moralities, as communitarians suggest, but by ‘thin’ set of goods, or ‘thin morality’ if you like only – by the common adherence to the ideal of the polity (res publica) which allows them to live their divergent public lifestyles, and which therefore requires them certain civic virtues. As Mouffe notes, ‘this modern form of political community is held together not by a substantive idea of the common good, but by a common bond, public concern.’

Similarly, Quentin Skinner agrees with this proposition when he writes:

‘All prudent citizens recognise that, whatever degree of negative liberty they may enjoy, it can only be the outcome of - and if you like the reward of - a steady recognition and pursuit of the public good at the expense of all purely individual and private ends’ [41].

What is required of the citizen is thus the adherence to the virtues of political activity and participation, public concern for the common affairs, courage in defending the public interest, prudence in dealing with the others – that is, the respect for the plurality of divergent cultures and lifestyles and their right to organize their public affairs according to themselves (for instance, Muslims having every right to wear headscarves or whatever their want according to their cultural traditions). In short – a civic morality is necessary for all members of the res publica if they want to preserve their plural lifestyles, the principle of ‘unity in diversity.’

Ultimately, the individuals thus delegate but do not forfeit their sovereignty. The sovereign of the state as the higher unit is thus only the highest intermediate between the constantly fluid diversity of the political unit, having as his goal to promote their public good [42]. In the words of Friedrich II, although superior to them all individually, he is only a subject to them as to the whole community, being nothing but the ‘first servant of the state.’

This is the expanded version of the essay submitted by the author as a part of his undergraduate degree at the University of Sheffield.

References:

[1] A. Heywood, Key Concepts in Politics (Basingstoke, 2000), pp. 37-39.

[2] J. Hoffman, Sovereignty (Buckingham, 1998), p. 32. See also D. Strang, ‘Anomaly and Commonplace in European Political Expansion: Realist and Institutional Accounts,’ International Organization 45 (1991), p. 148..

[3] R. Cooper, The Postmodern state and the New World Order (London, 2000), p. 45: defines the early modern period as dominated by centralised states, gradual shift from agrarian to commercial economy, rationalism and foreign relations dominated by the inter-state interaction.

[4] J. A. Camilleri, and J. Falk, The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World (Aldershot, 1992), p. 239. Also D. Held, ‘Introduction: Central Perspectives on the Modern State,’ in States & Societies, ed. D. Held et al (Oxford, 1985), pp. 1-2.

[5] A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), p. 32.

[6] Ibid., p. 32.

[7] A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), p. 35.

[8] J. Hoffman, Sovereignty (Buckingham, 1998), p. 35.

[9] J. Bodin, Six Books of the Commonwealth (Oxford, 1955). Also D. Held, ‘Introduction: Central Perspectives on the Modern State,’ in States & Societies, ed. D. Held et al (Oxford, 1985), p. 2.

[10] J. Bodin, Six Books of the Commonwealth (Oxford, 1955), II.

[11] L. L. Fuller, The Law in Quest of Itself (Boston, 1966), p. 19, thus calls Bodin the ‘father of legal positivism’.

[12] J. Bodin, The Six Books of the Commonwealth (Oxford, 1955), pp. 40-50.

[13] Ibid., pp. 49-50.

[14] Ibid., p. 42.

[15] A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), p. 54.

[16] Ibid., p. 47.

[17] F. Kratochwil, ‘Of Systems, Boundaries, and Territoriality: An Inquiry into the Formation of the State System,’ World Politics 39 (1986), pp. 27-52.

[18] A. de Benoist, ‘What is Sovereignty?’, Telos 116 (1999), p. 102.

[19] A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), pp. 58-59.

[20] T. Hobbes, Leviathan (London, 1914). For the ‘right of self-preservation’ which Hobbes grudgingly in De Cive acknowledged as ‘inalienable right’ see D. Baumgold, ‘Hobbes’, in Political Thinkers From Socrates to the Present, ed. D. Boucher and P. Kelly (Oxford, 2003), pp. 174-176.

[21] T. Hobbes, Leviathan (London, 1914), Chapter XIII.

[22] Ibid., Chapter XIV and XV.

[23] D. Held, ‘Introduction: Central Perspectives on the Modern State,’ in States & Societies, ed. D. Held et al (Oxford, 1985), pp. 9-14.

[24] J. Waldron, ‘John Locke’, in Political Thinkers From Socrates to the Present, ed. D. Boucher and P. Kelly (Oxford, 2003), pp. 181-197.

[25] J. Locke, Treatises of Government (Cambridge, 1988).

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] J. Hoffman, Sovereignty (Buckingham, 1998), p. 46.

[29] Ibid., pp. 45-47.

[30] A. de Benoist, ‘What is Sovereignty?’, Telos 116 (1999), p. 106.

[31] V. I. Lenin, The State and Revolution: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution (Moscow, 1965).

[32] D. Beetham, The Legitimation of Power (Basingstoke, 1991), p. 31.

[33] A. de Benoist, ‘What is Sovereignty?’, Telos 116 (1999), p. 110.

[34] C. Mouffe, The Return of the Political (London, 1993).

[35] C. Mouffe, The Return of the Political (London, 1993), p. 49.

[36] J. Althusius, The Politics of Johannes Althusius (Boston, 1964), and O. von Gierke, Political Theories of the Middle Age (Oxford, 1900). For the overview of the pluralist theory of the state see A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), pp. 181-217.

[37] J. Althusius, The Politics of Johannes Althusius (Boston, 1964).

[38] The definition is Michael Sandel’s, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge, 1982).

[39] A. Vincent, Theories of the State (Oxford, 1987), pp. 181-217.

[40] Ibid.

[41] Q. Skinner, Visions of Politics - Volume 2: Renaissance Virtues (Cambridge, 2002), p. 212.

[42] Ibid.

*********************************************

Bibliography:

Althusius, J., The Politics of Johannes Althusius (Boston, 1964).

Baumgold, D., ‘Hobbes’, in Political Thinkers From Socrates to the Present, ed. D. Boucher and P. Kelly (Oxford, 2003), pp. 174-176.

Benoist, A. de, ‘What is sovereignty?’, Telos 116 (1999), pp. 99-118.

Bodin, J., Six Books of the Commonwealth (Oxford, 1955).

Camilleri , J. A., and Falk, J., The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World (Aldershot, 1992).

Fuller, L. L., The Law in Quest of Itself (Boston, 1966).

Gierke, O. von, Political Theories of the Middle Age (Oxford, 1900).

Held, D., ‘Introduction: Central Perspectives on the Modern State,’ in States & Societies, ed. D. Held et al (Oxford, 1985).

Heywood, A., Key Concepts in Politics (Basingstoke, 2000).

Hoffman, J., Sovereignty (Buckingham, 1998).

Hobbes, T., Leviathan (London, 1914).

Kratochwil, F., ‘Of Systems, Boundaries, and Territoriality: An Inquiry into the Formation of the State System,’ World Politics 39 (1986), pp. 27-52.

Lenin, V. I., The State and Revolution: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution (Moscow, 1965).

Locke, J., Two Treatises of Government (Cambridge, 1988).

Mouffe, C., The Return of the Political (London, 1993).

Sandel, M. J., Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge, 1982).

Skinner, Visions of Politics - Volume 2: Renaissance Virtues (Cambridge, 2002).

Strang, D., ‘Anomaly and Commonplace in European Political Expansion: Realist and Institutional Accounts,’ International Organization 45 (1991), pp. 143-162.

Vincent, A., Theories of the State (Oxford, 1987).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.

Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)