Translated by Greg Johnson

Ex: http://www.toqonline.com/

We met Carl Schmitt in the village of Plettenberg, the place of his birth and retirement. For four remarkable hours we conversed with the man who remains unquestionably the greatest political and legal thinker of our time. “We have been put out to pasture,” said Schmitt. “We are like domestic animals who enjoy the benefits of the closed field we are allotted. Space is conquered. The borders are fixed. There is nothing more to discover. It is the reign of the status quo . . .”

Schmitt always warned against this frozen order, which extends over the Earth and ruins political sovereignties. Already in 1928, in The Concept of the Political ,[1] he detects in the universalist ideologies, those “of Rights, or Humanity, or Order, or Peace,” the project of transforming the planet into a kind of depoliticized economic aggregate which he compares to a “bus with its passengers” or a “building with its tenants.” And in this premonition of a world of the death of nations and cultures, the culprit is not Marxism but the liberal and commercial democracies. Thus Schmitt offers one of the most acute and perspicacious criticisms of liberalism, far more profound and original than the “anti-democrats” of the old reactionary right.

,[1] he detects in the universalist ideologies, those “of Rights, or Humanity, or Order, or Peace,” the project of transforming the planet into a kind of depoliticized economic aggregate which he compares to a “bus with its passengers” or a “building with its tenants.” And in this premonition of a world of the death of nations and cultures, the culprit is not Marxism but the liberal and commercial democracies. Thus Schmitt offers one of the most acute and perspicacious criticisms of liberalism, far more profound and original than the “anti-democrats” of the old reactionary right.

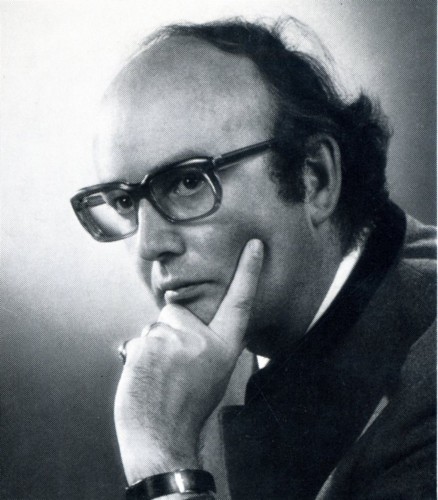

He also continues the “realist” manner of analyzing of politics and the state, in the tradition of Bodin, Hobbes, and Machiavelli. Equally removed from liberalism and modern totalitarian theories (Bolshevism and fascisms), the depth and the modernity of his views make him the most important contemporary political and constitutional legal theorist. This is why we can follow him, while of course trying to go beyond some of his analyses, as his French disciple Julien Freund, at the height of his powers, has already done.[2]

The intellectual journey of the Rhenish political theorist began with reflections on law and practical politics to which he devoted two works, in 1912 and 1914,[3] at the end of its academic studies in Strasbourg. After the war, having become a law professor at the universities of Berlin and Bonn, his thoughts were focused on political science. Schmitt, against the liberal philosophies of the Right, refused to separate it from politics.

His first work of political theory, Political Romanticism (1919),[4] is devoted to a critique of political romanticism which he opposes to realism. To Schmitt, the millennialist ideals of the revolutionary Communists and the völkisch reveries of the reactionaries seemed equally unsuitable to the government of the people. His second great theoretical work, Die Diktatur [Dictatorship

(1919),[4] is devoted to a critique of political romanticism which he opposes to realism. To Schmitt, the millennialist ideals of the revolutionary Communists and the völkisch reveries of the reactionaries seemed equally unsuitable to the government of the people. His second great theoretical work, Die Diktatur [Dictatorship ] (1921),[5] constitutes, as Julien Freund writes, “one of the most complete and most relevant studies of this concept, whose history is analyzed from the Roman epoch up to Machiavelli and Marx.”[6]

] (1921),[5] constitutes, as Julien Freund writes, “one of the most complete and most relevant studies of this concept, whose history is analyzed from the Roman epoch up to Machiavelli and Marx.”[6]

Schmitt distinguishes “dictatorship” from oppressive “tyranny.” Dictatorship appears as a method of government intended to face emergencies. In the Roman tradition, the dictator’s function was to confront exceptional conditions. But Machiavelli introduces a different practice; he helps to envision “the modern State,” founded on rationalism, technology, and the powerful role of a complex executive: this executive no longer relies upon the sole sovereign.

Schmitt shows that with the French jurist Jean Bodin, dictatorship takes to the form of a “practice of the commissars” which arose in the sixteen and seventeenth centuries. The “commissars” are omnipotent delegates of the central power. Royal absolutism, established on its subordinates, like the Rousseauist model of the social contract which delegates absolute power to the holders of the “general will” set up by the French revolution, constitutes the foundation of contemporary forms of dictatorship.

From this point of view, modern dictatorship is not connected with any particular political ideology. Contrary to the analyses of today’s constitutionalists, especially Maurice Duverger, “democracy” is no more free of dictatorship than is any other form of state power. Democrats are simply deceiving themselves to think that they are immune to recourse to dictatorship and that they reconcile real executive power with pragmatism and the transactions of the parliamentary systems.

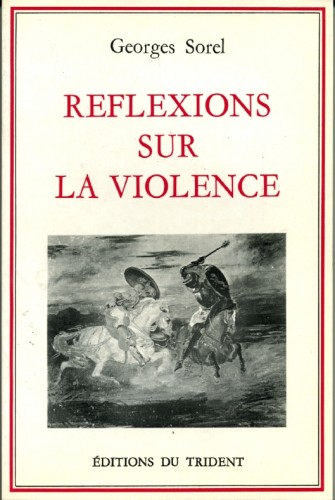

In a fundamental study on parliamentarism, The Crisis of Parliamentary Democracy (1923),[7] Schmitt ponders the identification of democracy and parliamentarism. To him, democracy seems to be an ideological and abstract principle that masks specific modalities of power, a position close to those of Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca. The exercise of power in “democracy” is subject to a rationalist conception of the state which justified, for example, the idea of the separation of powers, the supposedly harmonious dialogue between parties, and ideological pluralism. It is also the rationality of history that founds the dictatorship of the proletariat. Against the democratic and parliamentarian currents, Schmitt places the “irrationalist” currents, particularly Georges Sorel and his theory of violence, as well as all non-Marxist critiques of bourgeois society, for example Max Weber.

(1923),[7] Schmitt ponders the identification of democracy and parliamentarism. To him, democracy seems to be an ideological and abstract principle that masks specific modalities of power, a position close to those of Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca. The exercise of power in “democracy” is subject to a rationalist conception of the state which justified, for example, the idea of the separation of powers, the supposedly harmonious dialogue between parties, and ideological pluralism. It is also the rationality of history that founds the dictatorship of the proletariat. Against the democratic and parliamentarian currents, Schmitt places the “irrationalist” currents, particularly Georges Sorel and his theory of violence, as well as all non-Marxist critiques of bourgeois society, for example Max Weber.

This liberal bourgeois ideology deceives everyone by viewing all political activity according to the categories of ethics and economics. This illusion, moreover, is shared by liberal or Marxist socialist ideologies: the function of public power is no longer anything but economic and social. Spiritual, historical, and military values are no longer legitimate. Only the economy is moral, which makes it possible to validate commercial individualism and at the same time invoke humane ideals: the Bible and business. This moralization of politics not only destroys all true morals but transforms political unity into neutralized “society” where the sovereign function is no longer able to defend the people for whom it is responsible.

By contrast, Schmitt’s approach consists in analyzing the political phenomenon independently of all moral presuppositions. Like Machiavelli and Hobbes, with whom he is often compared, Schmitt renounces appeals to the finer feelings and the soteriology of final ends. His philosophy is as opposed to the ideology of the Enlightenment (Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau, etc.) and the various Marxian socialisms as it is to Christian political humanism. For him, these ideologies are utopian in their wariness of power and tend to empty out the political by identifying it with evil, even if it is allowed temporarily—as in the case of Marxism.

But the essence of Schmitt’s critique relates to liberalism and humanism, which he accuses of deception and hypocrisy. These theories view the activity of public power as purely routine administration dedicated to realizing individual happiness and social harmony. They are premised on the ultimate disappearance of politics as such and the end of history. They wish to make collective life purely prosaic but manage only to create social jungles dominated by economic exploitation and incapable of mastering unforeseen circumstances.

Governments subject to this type of liberalism are always frustrated in their dreams of transforming politics into peaceful administration: other states, motivated by hostile intentions, or internal sources of political subversion, always emerge at unforeseen moments. When a state, through idealism or misunderstood moralism, no longer places its sovereign political will above all else, preferring instead economic rationality or the defense of abstracted ideals, it also gives up its independence and its survival.

Schmitt does not believe in the disappearance of the political. Any type of activity can take on a political dimension. The political is a fundamental concept of collective anthropology. As such, political activity can be described as substantial, essential, enduring through time. The state, on the other hand, enjoys only conditional authority, i.e., a contingent form of sovereignty. Thus the state can disappear or be depoliticized by being deprived of the political, but the political—as substantial—does not disappear.

The state cannot survive unless it maintains a political monopoly, i.e., the sole power to define the values and ideals for which the citizens will agree to give their lives or to legally kill their neighbors—the power to declare war. Otherwise partisans will assume political activity and try to constitute a new legitimacy. This risk particularly threatens the bureaucratic states of modern liberal social democracies in which civil war is prevented only by the enervating influence of consumer society.

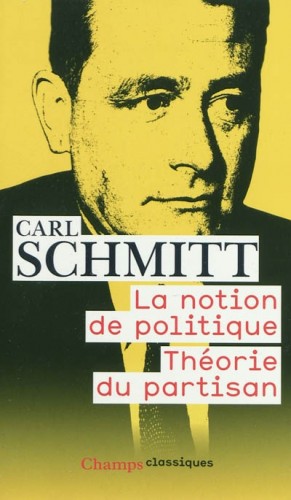

These ideas are expressed in The Concept of the Political , Schmitt’s most fundamental work, first published in 1928, revised in 1932, and clarified in 1963 by its corollary Theory of the Partisan

, Schmitt’s most fundamental work, first published in 1928, revised in 1932, and clarified in 1963 by its corollary Theory of the Partisan .[8] Political activity is defined there as the product of a polarization around a relation of hostility. One of the fundamental criteria of a political act is its ability to mobilize a population by designating its enemy, which can apply to a party as well as a state. To omit such a designation, particularly through idealism, is to renounce the political. Thus the task of a serious state is to prevent partisans from seizing the power to designate enemies within the community, and even the state itself.

.[8] Political activity is defined there as the product of a polarization around a relation of hostility. One of the fundamental criteria of a political act is its ability to mobilize a population by designating its enemy, which can apply to a party as well as a state. To omit such a designation, particularly through idealism, is to renounce the political. Thus the task of a serious state is to prevent partisans from seizing the power to designate enemies within the community, and even the state itself.

Under no circumstances can politics be based on the administration of things or renounce its polemical dimension. All sovereignty, like all authority, is forced to designate an enemy in order to succeed in its projects; here Schmitt’s ideas meet the research of ethologists on innate human behavior, particularly Konrad Lorenz.

Because of his “classical” and Machiavellian conception of the political, Schmitt endured persecution and threats under the Nazis, for whom the political was on the contrary the designation of the “comrade” (Volksgenosse).

The Schmittian definition of the political enables us to understand that contemporary political debate is depoliticized and connected with electoral sideshows. What is really political is the value for which one is ready to sacrifice one’s life; it can quite well be one’s language or culture. Schmitt writes in this connection that “a system of social organization directed only towards the progress of civilization” does not have “a program, ideal, standard, or finality that can confer the right to dispose of the physical life of others.” Liberal society, founded on mass consumption, cannot require that one die or kill for it. It rests on an apolitical form of domination: “It is precisely when it remains apolitical,” Schmitt writes, “that a domination of men resting on an economic basis, by avoiding any political appearance and responsibility, proves to be a terrible imposture.”

Liberal economism and “pluralism” mask the negligence of the state, the domination of the commercial castes, and the destruction of nations anchored in a culture and a history. Along with Sorel, Schmitt pleads for a form of power that does not renounce its full exercise, that displays its political authority by the normal means that belong to it: power, constraint, and, in exceptional cases, violence. By ignoring these principles the Weimar Republic allowed the rise of Hitler; the techno-economic totalitarianism of modern capitalism also rests on the ideological rejection of the idea of state power; this totalitarianism is impossible to avoid because it is proclaimed humane and is also based on the double idea of social pluralism and individualism, which put the nations at the mercy of technocratic domination.

The Schmittian critique of internal pluralism as conceived by Montequieu, Locke, Laski, Cole, and the whole Anglo-Saxon liberal school, aims at defending the political unity of nations, which is the sole guarantor of civic protection and liberties. Internal pluralism leads to latent or open civil war, the fierce competition of economic interest groups and factions, and ultimately the reintroduction within society of the friend-enemy distinction which European states since Bodin and Hobbes had displaced outwards.

Such a system naturally appeals to the idea of “Humanity” to get rid of political unities. “Humanity is not a political concept,” writes Schmitt, who adds:

The idea of Humanity in doctrines based on liberal and individualistic doctrines of natural Right is an ideal social construction of universal nature, encompassing all men on earth. . . . which will not be realized until any genuine possibility of combat is eliminated, making any grouping in terms of friends and enemies impossible. This universal society will no longer know nations. . . . The concept of Humanity is an ideological instrument particularly useful for imperialistic expansion, and in its ethical and humane form, it is specifically a vehicle of economic imperialism. . . . Such a sublime name entails certain consequences for one who carries it. Indeed, to speak in the name of Humanity, to invoke it, to monopolize it, displays a shocking pretense: to deny the humanity of the enemy, to declare him outside the law and outside of Humanity, and thus ultimately to push war to the extremes of inhumanity.[9]

To define politics in terms of the category of the enemy, to refuse humanitarian egalitarianism, does not necessarily lead to contempt for man or racism. Quite the contrary. To recognize the polemical dimension of human relations and man as “a dynamic and dangerous being,” guarantees respect for any adversary conceived as the Other whose cause no less legitimate than one’s own.

This idea often recurs in Schmitt’s thought: modern ideologies that claim universal truth and consequently consider the enemy as absolute, as an “absolute non-value,” lead to genocide. They are, moreover, inspired by monotheism (and Schmitt is a Christian pacifist and convert). Schmitt claims with good reason that the conventional European conception that validated the existence of the enemy and admitted the legitimacy of war—not for the defense of a “just” cause but as eternally necessitated by human relations—caused fewer wars and induced respect for the enemy considered as adversary (as hostis and not inimicus).

Schmitt’s followers, extending and refining his thought, have with Rüdiger Altmann coined the concept of the Ernstfall (emergency case), which constitutes another fundamental criterion of the political. Political sovereignty and the credibility of a new political authority is based on the capacity to face and solve emergency cases. The dominant political ideologies, thoroughly steeped in hedonism and the desire for security, want to ignore the emergency, the blow of fate, the unforeseen. Politics worthy of the name—and this idea pulverizes the abstract ideological categories of “right” and “left”—is that which, secretly, answers the challenge of the emergency case, saves the community from unforeseen trials and tempests, and thereby authorizes the total mobilization of the people and an intensification of its values.

Liberal conceptions of politics see the Ernstfall merely as the exception and “legal normality” as the rule. This vision of things, inspired by Hegel’s teleological philosophy of history, corresponds to the domination of the bourgeoisie, who prefer safety to historical dynamism and the destiny of the people. On the contrary, according to Schmitt, the function of the sovereign is his capacity to decide the state of the exception, which by no means constitutes an anomaly but a permanent possibility. This aspect of Schmitt’s thought reflects his primarily French and Spanish inspirations (Bonald, Donoso Cortès, Bodin, Maistre, etc.) and makes it possible to locate him, along with Machiavelli, in the grand Latin tradition of political science.

In Legality and Legitimacy (1932),[10] Schmitt, as a disciple of Hobbes, suggests that legitimacy precedes the abstract concept of legality. A power is legitimate if it can protect the community in its care by force. Schmitt accuses the idealistic and “juridical” conception of legality for authorizing Hitler to come to power. Legalism leads to the renunciation of power, which Schmitt calls the “politics of non-politics” (Politik des Unpolitischen), politics that does not live up to its responsibilities, that does not formulate a choice concerning the collective destiny. “He who does not have the power to protect anyone,” Schmitt writes in The Concept of the Political, “also does not have the right to require obedience. And conversely, he who seeks and accepts power does not have the right to refuse obedience.”

This dialectic of power and obedience is denied by social dualism, which arbitrarily opposes society and the sovereign function and imagines, contrary to all experience, that exploitation and domination are the political effects of “power” whereas they much more often arise from economic dependency.

Thus Schmitt elaborates a critique of the dualistic State of the nineteenth century based on the conceptions of John Locke and Montesquieu aiming at a separation between the sphere of the State and the private sphere. In fact, modern technocracies, historically resulting from the institutions of parliamentary representation, experience interpenetrations and oppositions between the private and public, as shown by Jürgen Habermas. Such a situation destabilizes the individual and weakens the State.

According to Schmitt, it is this weakness of the democracies that allowed the establishment of one party regimes, as he explains in Staat, Bewegung, Volk [State, Movement, People].[11] This type of regime constitutes the institutional revolution of the twentieth century; in fact, it is today the most widespread regime in the world. Only Western Europe and North America preserved the pluralist structure of traditional democracy, but merely as a fiction, since the true power is economic and technical.

The one party state tries to reconstitute the political unity of the nation, according to a threefold structure: the state proper includes civil servants and the army; the people are not a statistical population but an entity that is politicized and strongly organized in intermediate institutions; the party puts this ensemble in motion (Bewegung) and constitutes a portal of communication between the state and the people.

Schmitt, who returns again and again to Nazism, Stalinism, theocracies, and humanitarian totalitarianisms, obviously does not endorse the one party state. He does not advocate any specific “regime.” In the old Latin realist tradition inherited from Rome, Schmitt wants an executive who is both powerful and legitimate, who does not “ideologize” the enemy and can, in actual cases make use of force, who can make the state the “self-organization of society.”

War thus becomes a subject of political theory. Schmitt is interested in geopolitics as a natural extension of politics. For him, true politics, great politics, is foreign policy, which culminates in diplomacy. In The Nomos of the Earth (1951),[12] he shows that the state follows the European conception of politics since the sixteenth century. But Europe has become decadent: the bureaucratic state has been depoliticized and no longer allows the preservation of the history of the European people; the jus publicium europaeum which decided inter-state relations is declining in favor of globalist and pacifist ideologies that are incapable of founding an effective international law. The ideology of human rights and the vaunted humanitarianism of international institutions are paradoxically preparing a world where force comes before law. Conversely, a realistic conception of the relations between states, which allows and normalizes conflict, which recognizes the legitimacy of will to power, tends to civilize the relationship between nations.

Schmitt is, along with Mao Tse-Tung, the greatest modern theorist of revolutionary war and of the enigmatic figure of the partisan who, in this era of the depoliticization of states, assumes the responsibility of the political, “illegally” designates his enemies, and indeed blurs the distinction between war and peace.[13]

Such “a false pacifism” is part of a world where political authorities and independent sovereignties are erased by a world civilization more alienating than any tyranny. Schmitt, who influenced the constitution of the Fifth French Republic—the French constitution that is most intelligent, most political, and the least inspired by the idealism of the Enlightenment—gives us this message: liberty, humanity, peace are only chimeras leading to invisible oppressions. The only liberties that count—whether of nations or individuals—are those guaranteed by the legitimate force of a political authority that creates law and order.

Carl Schmitt does not define the values that mobilize the political and legitimate the designation of the enemy. These values must not be defined by ideologies—always abstract and gateways to totalitarianism—but by mythologies. In this sense, the functioning of government, the purely political, is not enough. It is necessary to add the “religious” dimension of the first function, as it is defined in Indo-European tripartition. It seems to us that this is the way one must complete Schmitt’s political theory. Because if Schmitt builds a bridge between anthropology and politics, one still needs to build another between politics and history.

[1] Carl Schmitt, The Concept of the Political, trans. George Schwab, expanded edition (Chicago: University of Chicago Press, 2007)—trans.

[2] Cf. Julien Freund, L’Essence du politique (Paris: Sirey, 1965), and La Fin de la Renaissance (Paris: PUF, 1980).

[3] Carl Schmitt, Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis [Law and Judgment: An Investigation into the Problem of Legal Practice] [1912] (Munich: C. H. Beck, 1968) and Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen [The Value of the State and the Meaning of the Individual] (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1914)—trans.

[4] Carl Schmitt, Political Romanticism, trans. Guy Oakes (Cambridge, Mass: The MIT Press, 1985).—trans.

[5] Carl Schmitt, Die Diktaur: Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf [The Dictator: From the Origins of Modern Theories of Sovereignty to Proletarian Class Struggle] (Berlin: Duncker & Humblot, 1921)—trans.

[6] In his Preface to the French edition of The Concept of the Political: Carl Schmitt, La notion de politique (Paris: Calmann-Lévy, 1972).

[7] Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, trans. Ellen Kennedy (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986). See also Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Theory of Sovereignty [1922], trans. George Schwab (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986)—trans.

[8] Carl Schmitt, Theory of the Partisan: Intermediate Commentary on the Concept of the Political, trans. G. L. Ulmen (New York: Telos Press, 2007)—trans.

[9] Cf. The Concept of the Political, 53–54—trans.

[10] Carl Schmitt, Legality and Legitimacy, trans. Jeffrey Seitzer (Durham, N.C.: Duke University Press, 2004)—trans.

[11] Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigleiderung der politischen Einheit [State, Movement, People: The Three Organs of Political Unity] (Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1934)—trans. It concerns a series of studies on one-party states, primarily Marxist, that appeared in 1932.

[12] Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum, trans. G. L. Ulmen (New York: Telos Press, 2006)—trans.

[13] Cf. “The Era of Neutralizations and Depoliticizations” [1929], trans. Matthias Konzett and John P. McCormick, in the expanded edition of The Concept of the Political—trans.

White Nationalism is at present confined largely to the political right, i.e., the people who have been on a losing streak since Stalingrad. European rightists do, of course, have much practical wisdom to impart, even if they failed in the end.

White Nationalism is at present confined largely to the political right, i.e., the people who have been on a losing streak since Stalingrad. European rightists do, of course, have much practical wisdom to impart, even if they failed in the end.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

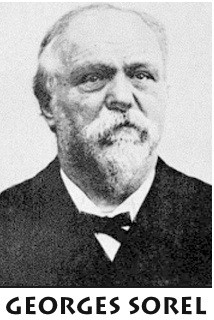

Digg Georges Sorel was born in Normandy in 1847 and, after receiving a private education there, attended the Ecole Polytechnique, where he distinguished himself in mathematics. He entered the civil service as an engineer and retired after the requisite twenty-five years, then promptly took up writing, and through innumerable books, established his place as a major social critic. The most famous and most extreme advocate of syndicalism, Georges Sorel's passion for revolutionary activity in place of rational discourse made him most influential in shaping the direction of fascism, especially in Mussolini's Italy.

Georges Sorel was born in Normandy in 1847 and, after receiving a private education there, attended the Ecole Polytechnique, where he distinguished himself in mathematics. He entered the civil service as an engineer and retired after the requisite twenty-five years, then promptly took up writing, and through innumerable books, established his place as a major social critic. The most famous and most extreme advocate of syndicalism, Georges Sorel's passion for revolutionary activity in place of rational discourse made him most influential in shaping the direction of fascism, especially in Mussolini's Italy.

Pour Hobsbawm, la nation est un mystère. Tant qu’on ne nous demande pas ce que c’est, nous le savons. Dès qu’on nous le demande, ça devient beaucoup moins évident. Aucune définition de « la nation » n’est valable pour toutes les nations et à toutes les époques – et certaines nations n’ont même pas de définition spécifique à un instant « T » : elles existent, mais personne n’arrive à dire ce qu’elles sont. En fait, le seul moyen de vérifier qu’une nation existe, c’est de s’assurer qu’il existe des gens, assez nombreux, qui estiment lui appartenir.

Pour Hobsbawm, la nation est un mystère. Tant qu’on ne nous demande pas ce que c’est, nous le savons. Dès qu’on nous le demande, ça devient beaucoup moins évident. Aucune définition de « la nation » n’est valable pour toutes les nations et à toutes les époques – et certaines nations n’ont même pas de définition spécifique à un instant « T » : elles existent, mais personne n’arrive à dire ce qu’elles sont. En fait, le seul moyen de vérifier qu’une nation existe, c’est de s’assurer qu’il existe des gens, assez nombreux, qui estiment lui appartenir. L’hypothèse d’Arnaud Imatz est la suivante : nous découpons le champ politique entre conservateurs et révolutionnaires, mais ce découpage nous masque un autre clivage, potentiellement plus déterminant : celui qui oppose les partisans de l’enracinement, généralement non-conformistes, aux partisans du déracinement, généralement conformistes. Si ce découpage fallacieux est profondément planté dans nos esprits, c’est parce que l’ensemble des institutions s’acharnent à le cautionner. Il est entendu, une bonne fois pour toutes, que le débat politique doit opposer deux catégories l’une et l’autre essentialisées : « la gauche » et « la droite », les révolutionnaires et les conservateurs. Verrouillé d’abord par la gauche « officielle », qui a imposé son être propre en référence aux clivages possibles, le débat a ensuite été étouffé par une soft-idéologie individualiste, où une fausse opposition pseudo-démocratique entre la fausse-droite et la fausse-gauche (deux modes de gestion du même capitalisme) a servi de prison mentale encore plus efficace que l’ancienne opposition entre la vraie-droite (capitalisme libéral) et la vraie-gauche (socialisme dirigiste). L’intelligentsia « en place » témoigne, à travers ses reniements successifs, de la même fermeture à tout ce qui n’est pas elle-même : peu importe que ses utopies successives implosent, elle continue à se penser comme détentrice du sens de l’Histoire. Exit le communisme, voici le socialisme autogestionnaire. Exit le socialisme, voici la sacralisation des « Droits de l’homme » et l’antiracisme militant. Que l’enracinement puisse fédérer révolutionnaires et conservateurs autour d’une révolution conservatrice contre l’ordre cosmopolite, voilà qui ne doit pas être dit – à ceux qui le disent, tout système démultiplicateur de la parole est fermé, les médias sont interdits.

L’hypothèse d’Arnaud Imatz est la suivante : nous découpons le champ politique entre conservateurs et révolutionnaires, mais ce découpage nous masque un autre clivage, potentiellement plus déterminant : celui qui oppose les partisans de l’enracinement, généralement non-conformistes, aux partisans du déracinement, généralement conformistes. Si ce découpage fallacieux est profondément planté dans nos esprits, c’est parce que l’ensemble des institutions s’acharnent à le cautionner. Il est entendu, une bonne fois pour toutes, que le débat politique doit opposer deux catégories l’une et l’autre essentialisées : « la gauche » et « la droite », les révolutionnaires et les conservateurs. Verrouillé d’abord par la gauche « officielle », qui a imposé son être propre en référence aux clivages possibles, le débat a ensuite été étouffé par une soft-idéologie individualiste, où une fausse opposition pseudo-démocratique entre la fausse-droite et la fausse-gauche (deux modes de gestion du même capitalisme) a servi de prison mentale encore plus efficace que l’ancienne opposition entre la vraie-droite (capitalisme libéral) et la vraie-gauche (socialisme dirigiste). L’intelligentsia « en place » témoigne, à travers ses reniements successifs, de la même fermeture à tout ce qui n’est pas elle-même : peu importe que ses utopies successives implosent, elle continue à se penser comme détentrice du sens de l’Histoire. Exit le communisme, voici le socialisme autogestionnaire. Exit le socialisme, voici la sacralisation des « Droits de l’homme » et l’antiracisme militant. Que l’enracinement puisse fédérer révolutionnaires et conservateurs autour d’une révolution conservatrice contre l’ordre cosmopolite, voilà qui ne doit pas être dit – à ceux qui le disent, tout système démultiplicateur de la parole est fermé, les médias sont interdits.

Son pseudonyme est “Critilo”: ce qui a une signification profonde. En effet, “Critilo” est une figure du roman El Criticón (1651-57) de Baltasar Gracián. Le titre de ce roman, Caspar von Schrenck-Notzing l'a repris pour le donner à sa célèbre revue d'inspiration conservatrice, Criticón. A travers tout le roman El Criticón,

Son pseudonyme est “Critilo”: ce qui a une signification profonde. En effet, “Critilo” est une figure du roman El Criticón (1651-57) de Baltasar Gracián. Le titre de ce roman, Caspar von Schrenck-Notzing l'a repris pour le donner à sa célèbre revue d'inspiration conservatrice, Criticón. A travers tout le roman El Criticón,

Man möchte meinen, Carl Schmitt ist als Autor heute weniger wegen seiner Liaison mit dem Nationalsozialismus als wegen der Klarheit seiner Schriften unbeliebt. Seine unermüdliche juristische und philosophische Grundlagenarbeit, mit einem kühlen Kopf den Wörtern ihren Sinn zurückzugeben, hat sich in ein reichhaltiges Reservoir deutscher Denkkraft verwandelt. Dies erhellt dem Nachdenkenden die Struktur der modernen politischen Ideologien, sofern sie mit Begriffen wie Demokratie, Parlamentarismus, Diktatur, Souveränität, Menschheit hantieren. Der Begriff des Politischen und Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus sind nun bei Duncker & Humblot in neuer Auflage erschienen.

Man möchte meinen, Carl Schmitt ist als Autor heute weniger wegen seiner Liaison mit dem Nationalsozialismus als wegen der Klarheit seiner Schriften unbeliebt. Seine unermüdliche juristische und philosophische Grundlagenarbeit, mit einem kühlen Kopf den Wörtern ihren Sinn zurückzugeben, hat sich in ein reichhaltiges Reservoir deutscher Denkkraft verwandelt. Dies erhellt dem Nachdenkenden die Struktur der modernen politischen Ideologien, sofern sie mit Begriffen wie Demokratie, Parlamentarismus, Diktatur, Souveränität, Menschheit hantieren. Der Begriff des Politischen und Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus sind nun bei Duncker & Humblot in neuer Auflage erschienen. The Lesson of Carl Schmitt

The Lesson of Carl Schmitt An interest in Carl Schmitt

An interest in Carl Schmitt

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Carl Schmitt. ¿Qué se puede decir sobre el interés por Schmitt a 25 años de su muerte? Compartimos algunas reflexiones “prácticas” para un “buen” uso de la obra del jurista, de manera que siga resistiendo al tiempo como lo ha hecho hasta ahora.

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Carl Schmitt. ¿Qué se puede decir sobre el interés por Schmitt a 25 años de su muerte? Compartimos algunas reflexiones “prácticas” para un “buen” uso de la obra del jurista, de manera que siga resistiendo al tiempo como lo ha hecho hasta ahora.

Translator’s Note: When liberalism becomes “a foul tyranny masking an evil and anonymous dictature of money” (the basis of Jewish supremacy), everything is inverted and perverted, so that even our word “socialism” is tarnished, associated as it now is with Washington’s Judeo-Negro regime. I thought it appropriate, therefore, to post something that reminds readers of how we once defined this term. The following is a short excerpt from Maurice Bardèche’s Socialisme fasciste (Waterloo, 1991). — Michael O’Meara

Translator’s Note: When liberalism becomes “a foul tyranny masking an evil and anonymous dictature of money” (the basis of Jewish supremacy), everything is inverted and perverted, so that even our word “socialism” is tarnished, associated as it now is with Washington’s Judeo-Negro regime. I thought it appropriate, therefore, to post something that reminds readers of how we once defined this term. The following is a short excerpt from Maurice Bardèche’s Socialisme fasciste (Waterloo, 1991). — Michael O’Meara Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an!

Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an! De laatste dagen lezen we in de pers dat de prijzen voor bewerkte levensmiddelen in ons land het afgelopen jaar dubbel zo duur zijn geworden als in de ons omringende landen. Dat de prijzen van basisproducten stijgen, is een open deur intrappen. Terwijl de elite de bevolking wijs tracht te maken dat het leven best wel goedkoop is geworden door het globalisme, ervaart iedereen die van een gemiddeld inkomen leeft dat het elke maand een beetje moeilijker wordt om rond te komen. We willen dan nog niet eens spreken over de honderdduizenden die zelfs niet meer rond komen en in de armoede zijn beland. Terwijl er elke dag een paar honderd mensen hun werk verliezen en daardoor de koopkracht bij die groep fors afneemt, laat de politieke elite de prijzen van voedingsmiddelen escaleren. Dit getuigt van een stuitende afstand tussen de politieke elite en de massa. Dit getuigt bovendien van een ongelooflijke kloof tussen politiek dienstbaar zijn aan het volk en de massa en de dienstbaarheid aan kleine groepen van economisch en financieel machtige individuen. Het getuigt van een wil om de klassentegenstellingen steeds verder op de spits te drijven en zo de tegenstellingen die het kapitaal heeft georganiseerd weg te kunnen stoppen. Want inderdaad, als men klassentegenstellingen aanwakkert door het sociale klimaat te doen verrotten, door afdankingen en escalerende consumptieprijzen, alleen dan kunnen de bestaande elites hun macht consolideren. Het is de verdeel-en-heers-politiek van het kapitaal en het is paradoxaal genoeg ook het cement dat liberaal links gebruikt om volksbelang ondergeschikt te maken aan klassenbelang, waar de slogan 'alles wat ons verdeelt, verzwakt ons' de politieke uiting van is. Waarbij de links-liberale analyse omtrent 'wie is ons' duidelijk maakt dat liberaal links net zo goed als de liberaal-democratische elite uitgaan van een model van conflict en geweld. De enen gebruiken het geweld van het geld om hun doelstellingen te verwezenlijken, de anderen gebruiken straatgeweld en maatschappelijk geweld, gepleegd door randgroepen die vaak ingevoerde mensen omvatten, om de droom (en voor ons de grootste nachtmerrie) van een multiculturele, globalistische maatschappij in stand te kunnen houden.

De laatste dagen lezen we in de pers dat de prijzen voor bewerkte levensmiddelen in ons land het afgelopen jaar dubbel zo duur zijn geworden als in de ons omringende landen. Dat de prijzen van basisproducten stijgen, is een open deur intrappen. Terwijl de elite de bevolking wijs tracht te maken dat het leven best wel goedkoop is geworden door het globalisme, ervaart iedereen die van een gemiddeld inkomen leeft dat het elke maand een beetje moeilijker wordt om rond te komen. We willen dan nog niet eens spreken over de honderdduizenden die zelfs niet meer rond komen en in de armoede zijn beland. Terwijl er elke dag een paar honderd mensen hun werk verliezen en daardoor de koopkracht bij die groep fors afneemt, laat de politieke elite de prijzen van voedingsmiddelen escaleren. Dit getuigt van een stuitende afstand tussen de politieke elite en de massa. Dit getuigt bovendien van een ongelooflijke kloof tussen politiek dienstbaar zijn aan het volk en de massa en de dienstbaarheid aan kleine groepen van economisch en financieel machtige individuen. Het getuigt van een wil om de klassentegenstellingen steeds verder op de spits te drijven en zo de tegenstellingen die het kapitaal heeft georganiseerd weg te kunnen stoppen. Want inderdaad, als men klassentegenstellingen aanwakkert door het sociale klimaat te doen verrotten, door afdankingen en escalerende consumptieprijzen, alleen dan kunnen de bestaande elites hun macht consolideren. Het is de verdeel-en-heers-politiek van het kapitaal en het is paradoxaal genoeg ook het cement dat liberaal links gebruikt om volksbelang ondergeschikt te maken aan klassenbelang, waar de slogan 'alles wat ons verdeelt, verzwakt ons' de politieke uiting van is. Waarbij de links-liberale analyse omtrent 'wie is ons' duidelijk maakt dat liberaal links net zo goed als de liberaal-democratische elite uitgaan van een model van conflict en geweld. De enen gebruiken het geweld van het geld om hun doelstellingen te verwezenlijken, de anderen gebruiken straatgeweld en maatschappelijk geweld, gepleegd door randgroepen die vaak ingevoerde mensen omvatten, om de droom (en voor ons de grootste nachtmerrie) van een multiculturele, globalistische maatschappij in stand te kunnen houden.

In het huidige sociaal-economische bestel is het patronaat, samen met diegenen die het financierskapitaal inbrengen en beheren met voorsprong de machtigste partij. Sociaal overleg is gebaseerd op een belangenstrijd waarbij werkgeversorganisaties overleggen met de vakbonden en waarbij uitgegaan wordt van een conflictsituatie met tegengestelde belangen én waarbij de ene partij machtiger is dan de andere. Veel solidarisme komt er in gans dit gebeuren niet aan te pas. In onze visie wijzen we klassenstrijd tussen loonarbeid en het industriële ondernemerschap af, omdat het beide “partijen” van de gemeenschappelijke strijd tegen het internationale woekerkapitaal dat beiden uitbuit afleidt van de kern van de zaak. Zolang er echter aanzienlijke delen van het ondernemerschap deze gemeenschappelijke noodzaak ontkennen en de lasten van de renteslavernij eenzijdig op de loontrekkenden afwentelen, moet sociale strijd op de werkvloer en aan de fabriekspoorten gesteund worden om tot een gemeenschappelijk front van alle scheppende krachten, zowel leidende als uitvoerende, tegen het financierskapitaal te komen. Onder meer daarom zal N-SA zich niet aan de zijde van populistisch rechts (VB, LDD) scharen dat te pas maar vooral te onpas de vakbonden met alle zonden van de wereld overlaadt.

In het huidige sociaal-economische bestel is het patronaat, samen met diegenen die het financierskapitaal inbrengen en beheren met voorsprong de machtigste partij. Sociaal overleg is gebaseerd op een belangenstrijd waarbij werkgeversorganisaties overleggen met de vakbonden en waarbij uitgegaan wordt van een conflictsituatie met tegengestelde belangen én waarbij de ene partij machtiger is dan de andere. Veel solidarisme komt er in gans dit gebeuren niet aan te pas. In onze visie wijzen we klassenstrijd tussen loonarbeid en het industriële ondernemerschap af, omdat het beide “partijen” van de gemeenschappelijke strijd tegen het internationale woekerkapitaal dat beiden uitbuit afleidt van de kern van de zaak. Zolang er echter aanzienlijke delen van het ondernemerschap deze gemeenschappelijke noodzaak ontkennen en de lasten van de renteslavernij eenzijdig op de loontrekkenden afwentelen, moet sociale strijd op de werkvloer en aan de fabriekspoorten gesteund worden om tot een gemeenschappelijk front van alle scheppende krachten, zowel leidende als uitvoerende, tegen het financierskapitaal te komen. Onder meer daarom zal N-SA zich niet aan de zijde van populistisch rechts (VB, LDD) scharen dat te pas maar vooral te onpas de vakbonden met alle zonden van de wereld overlaadt.