dimanche, 04 octobre 2009

Le paradoxe del 'Etat libéral

Le paradoxe de l'Etat libéral |

| « De nombreuses guerres et divers massacres de masse ont ensanglanté le XXe siècle. Les libéraux ont beau jeu d’accuser les monarchies finissantes ou les régimes totalitaires d’avoir causé ces horreurs pour imposer le bonheur collectif d’un empire, d’une race ou de l’humanité. C’est oublier que ces idéologies prétendaient résister au processus de décomposition initié par le libéralisme, dont la logique de l’illimité commençait à produire ses conséquences, sans que ses penseurs, Adam Smith, John Locke ou Montesquieu, personnes fort raisonnables, l’aient vraiment prévu. […] Comme le libéralisme ignore par principe la notion de bien commun et que la liberté consiste pour lui dans la simple liquidation des tabous et des frontières, les désirs individuels ne trouvent plus aucun frein. Chacun est absolument libre de faire ce qu’il veut du moment qu’il ne nuit pas à autrui. Mais que veut dire "ne pas nuire à autrui" ? Comment définir la "non-nuisance" puisqu’aucune conception du bien ne vaut plus qu’une autre ? Comment les tribunaux dans lesquels les libéraux placent leur confiance trancheront-ils ? Dans le doute, s’alignant sur ce que le lobby le plus puissant du moment aura fait passer pour l’"évolution naturelle des mœurs", ils donneront raison au plus fort, jusqu’à ce que, sous la pression d’un autre lobby plus efficace, les lois aient changé. […] La loi du plus fort chassée par la porte revient par la fenêtre. Les comportements chicaniers et procéduriers pullulent. Les diverses "communautés" au sens moderne du mot, alliances provisoires d’individus vaguement semblables, se déchirent devant les tribunaux afin de faire valoir leurs droits et d’exhiber leur "fierté" à la face du monde. La nécessité de satisfaire ses désirs et d’établir une concurrence "libre et non faussée" pour assurer la croissance oblige le libéralisme à dissoudre les communautés intermédiaires réputées conservatrices, parce qu’elles empêchent le mouvement perpétuel. L’Etat libéral, par un incroyable paradoxe, se renforce sans cesse au détriment des familles, des communes et du sentiment national. Il s’efforce de rendre les personnes conformes à l’idéologie en les transformant en consommateurs avides ou en producteurs sans cesse aiguillonnés par la concurrence. Les individus n’ont qu’un seul obstacle sur leur route : la liberté d’autrui. Cela signifie que les droits d’un homme quelconque s’étendent dans la mesure où la puissance qu’il amasse lui permet de l’emporter sur autrui. Le déploiement des libertés aboutit à la lutte de tous contre tous. Toute stabilité disparaît ; ce qu’il y a de plus sacré menace sans cesse de s’effondrer sous les coups de tel ou tel groupe de pression. »

Jacques Perrin, La Nation, 11 septembre 2009 |

00:30 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, sciences politiques, politologie, économie, théorie économique, crise, libéralisme, etat |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 14 septembre 2009

Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade

Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade

L’Intitut Néo-Socratique nous prie d’annoncer son cycle de conférences qui se déroulera au cours de l’année à venir sur le thème général :

Le Système oligarchique ;

comment il nous domine et comment s’en libérer !

La première conférence, prononcée par Yvan Blot, Président de l’Institut, se tiendra

Le lundi 14 septembre 2009 à 19H 30

A l’Hôtel Néva (rez-de-chaussée)

14 rue Brey – 75017 PARIS (près de l’étoile)

avec pour titre :

Notre démocratie de façade cache une oligarchie ;

Origine historique de cette situation

En avant propos de cette conférence, Polémia en présente la thématique qui sera abordée.

Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade

L’histoire de l’humanité est en grande partie l’histoire de ses classes dirigeantes. Dans toutes les sociétés sauf les sociétés très primitives, des classes dirigeantes sont apparues (Spencer) et ont cherché à justifier leur domination, en général avec succès. Ce succès reposait principalement sur leurs prestations, protéger la société du désordre intérieur et des ennemis extérieurs, notamment.

Très tôt, les anciens philosophes grecs perçurent que les dirigeants pouvaient rechercher leur intérêt propre et trahir le bien commun. La classification classique des régimes politiques d’Aristote vient de là : la monarchie vise le bien commun à l’inverse de la tyrannie. L’aristocratie vise le bien commun à l’inverse de l’oligarchie. Dans le langage actuel, la démocratie (Aristote disait : politeia que l’on traduit par république) vise le bien commun, ce qui n’est pas le cas du gouvernement démagogique.

Elites dévouées au bien commun ou élites courtermistes

Plusieurs critères permettent de distinguer les élites dévouées au bien commun et celles qui ne le sont pas :

Les propriétaires, rois ou aristocrates, ont une vision à long terme de la gestion de leurs biens, ce qui est beaucoup moins le cas des gérants salariés nommés pour une période courte. A l’heure actuelle, ce sont les gérants salariés, les « managers » qui gouvernent non seulement l’Etat mais aussi la plupart des grandes entreprises et les médias. C’est le règne de l’intérêt à court terme.

Un deuxième critère peut être le caractère plus ou moins « héroïque » des gouvernants, c'est-à-dire leur capacité à se sacrifier eux-mêmes pour autrui. Cette capacité est plus grande, par vocation même, chez les religieux ou les militaires, ou encore chez les savants ou professeurs amoureux de la vérité ou les juges et policiers amoureux de la justice.

Autrefois, l’aristocratie occupait les postes supérieurs de l’Etat. Elle n’avait pas que des mérites mais elle avait celui d’être d’essence militaire : le soldat est prêt à mourir, à donner sa vie pour son roi ou son pays. L’éthique du sacrifice ne lui était pas étrangère. Les gouvernants actuels ont une éthique de carrière bien différente.

« Les démocraties représentatives » ne sont que des oligarchies

Au vingtième siècle, on peut dire que les aristocraties ont été remplacées par des oligarchies. Ce n’est pas la version de l’histoire officielle car les oligarchies ont prétendu se battre pour la démocratie. On fait croire aux foules occidentales qu’elles vivent en démocratie, laquelle aurait remplacé les monarchies d’autrefois et leurs aristocraties nobiliaires. En réalité, nous vivons en oligarchies sous le nom de démocraties dites « représentatives ».

Essayez donc d’être candidat à une élection sans être membre d’un parti politique puissant : votre chance de vous faire élire est nulle ! Essayez donc de proposer une loi sur un sujet qui vous est cher. Il n’y a aucune procédure pour cela sauf dans les rares pays qui pratiquent la démocratie directe : la Suisse et l’Italie, au niveau national et local, l’Allemagne et l’ouest des Etats-Unis, au niveau local seulement.

Les vraies démocraties sont aujourd’hui celles qui combinent démocratie directe et démocratie représentative.

Seule la démocratie directe permet de contrôler les « gérants »

Pour les démocraties purement représentatives, le bilan n’est pas bon. Des études économiques très poussées, notamment du professeur suisse Kirchgässner, ont montré que les pays à démocratie directe ont des impôts 30% plus faibles, des dépenses publiques 30% plus réduites et une dette publique 50% plus faibles que les démocraties représentatives. Le PNB est plus élevé en moyenne.

De plus, du point de vue politique, les démocraties directes satisfont leurs citoyens (80% des Suisses sont satisfaits de leurs institutions. Dans les démocraties purement représentatives comme la France, les citoyens n’ont absolument pas le sentiment d’avoir une influence sur la politique de leur pays. Ils ne peuvent pas initier de référendums. Ils peuvent élire les députés présentés et sélectionnés par les grands partis politiques et c’est tout. Les programmes des partis se ressemblent de plus en plus. Le citoyen n’a plus guère de choix. D’après une enquête lourde menée par les politologues Bréchon et Tchernia, 40% des Français font encore confiance au parlement, autant pour les syndicats et 18% seulement font confiance aux partis politiques. Les Français n’ont pas l’impression que l’on gouverne en fonction des préoccupations et des intérêts du peuple.

Pour redonner du sens à la démocratie, il faut prendre conscience du caractère oligarchique du pouvoir actuel, qui est le pouvoir de gérants à court terme (rien à voir avec la gestion de vrais propriétaires). Il faut contrôler ces gérants : une seule voie pour cela : la démocratie directe.

Yvan BLOT

24/08/2009

Correspondance Polémia

11/08/2009

13:53 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, pensée politique, théorie politique, sciences politiques, antiquité grecque, grece antique, oligarchie, démocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 09 août 2009

Entretien avec G. Maschke: le mensonge de la guerre permanente pour la paix perpétuelle

Entretien avec Günter Maschke:

Le mensonge de la guerre permanente pour la paix perpétuelle

Propos recueillis par Sven Beier

Q.: Monsieur Maschke,vous venez de publier récemment un vaste recueil d’écrits de Carl Schmitt sur le droit des gens, sous un titre apparemment paradoxal: “Frieden oder Pazifismus?” (= “La paix ou le pacifisme?”). Les pacifistes seraient-ils des acteurs politiques qui ne veulent pas la paix?

GM: Aucune des variantes du pacifisme n’aspire à la paix en tant que non recours à la guerre, aucune d’entre elles n’aspire à une paix qui serait conclue après une guerre menée contre un ennemi que l’on reconnaîtra comme tel; les pacifistes dans toutes leurs variantes veulent abolir la guerre, dans la mesure où ils nient son droit à exister. Ils considèrent que la guerre est un crime et entendent l’interdire par le droit; le pacifisme armé, qui détermine le droit des gens depuis le Diktat de Versailles de 1919, rend possibles les sanctions, les mesures de maintien de la paix, les occupations pacifiques, les mandats solidement étayés, les interventions humanitaires, ce qui équivaut, quels que soient les concepts camouflants utilisés, à des actions militaires contre tous ceux qui “brisent la paix”, contre les “agresseurs”. Par conséquent, tous les acteurs de l’échiquier doivent veiller à ne pas passer pour “agresseurs”. L’agresseur apparent doit pouvoir être montré comme tel, être littéralement construit de toutes pièces, ce qui signifie qu’il faudra provoquer l’ennemi pour qu’il commette des actes d’agression. De ce fait, le véritable agresseur est celui qui, en vertu de sa force et de sa position géographique, est en mesure de provoquer l’acte d’agression. “L’agresseur est celui qui force son adversaire à recourir aux armes”, disait déjà Frédéric le Grand. Celui qui se laisse provoquer se laissera passer un corde autour du cou, une corde qui n’est pas seulement d’ordre juridique, car il devra inévitablement songer aux conséquences de sa défaite éventuelle (c’est-à-dire celle qu’il devra accepter après une “capitulation sans condition”) et, subséquemment, luttera jusqu’à ce qu’il sera saigné à blanc. Ensuite, comme autre conséquence de ce pacifisme, nous repérons la tendance à éliminer toutes les règles du droit de la guerre; contre celui qui a eu recours à la guerre, tout sera dès lors permis. Quant aux autres, les crimes qu’ils auront commis n’entreront pas en ligne de compte. Le chemin qui mène du pacifisme, en tant que négation du droit à faire la guerre, à la guerre “totale” et “juste” est très court: “perpetual war for perpetual peace” (“guerre permanente pour la paix perpétuelle”). Or les notions de guerre et de paix sont en corrélation; le concept de paix présuppose toujours qu’il y a eu des hostilités préalables. Mais ceux qui pensent que ces hostilités sont par définition d’ordre criminel et que tout ennemi est, par voie de conséquence, un criminel, ne peuvent jamais faire de paix véritable. Car, justement, opérer une telle discrimination à l’encontre de la guerre et de l’ennemi, revient à ôter l’un des deux piliers qui soutiennent le droit des gens, en l’occurrence le pilier de la guerre, pour ne laisser que le pilier de la paix, ce qui ne permet évidemment aucune stabilité, donc aucune paix véritable. On ne peut faire la paix qu’avec un ennemi que l’on reconnaît(ra). La paix est un “état de droit”, une “situation de droit” et, en tant que telle, ne peut être obtenue que si la guerre, à son tour, possède un statut juridique. Le pacifisme s’avère ainsi un obstacle à la paix, tandis qu’un monde sans guerre ne serait pas pour autant un monde de paix, mais aurait besoin de s’auto-décrire à l’aide de tout nouveaux concepts.

Q.: Affirmeriez-vous que Carl Schmitt est un théoricien mobilisable aujourd’hui pour expliciter le droit des gens actuellement en vigueur ainsi que la situation internationale?

GM: Le droit des gens moderne ferait bien mieux de se préoccuper de savoir s’il doit ou non se mettre à la remorque de Carl Schmitt et non le contraire, chercher à mettre Carl Schmitt à la remorque du monde actuel. Ce droit des gens n’est pas innocent dans tous les désastres qui se sont succédé depuis 1919. Après chaque catastrophe, les doctrinaires du droit des gens moderne ont accentué encore plus la discrimination qui frappe la guerre et octroyé à la politique de puissance en vigueur —et toujours en place— la possibilité de déployer des manoeuvres de diversion et des “voilements”, des occultations, de plus en plus subtils; il suffit de songer aux innombrables possibilités qui existent d’interpréter le Pacte Kellogg de 1928 et la Doctrine Stimson de 1932. La belligérance proprement dite est dès lors devenue de plus en plus brutale, surtout parce qu’une défaite finale s’avèrerait encore plus terrible qu’auparavant. Entre 1919 et 1939, on a cherché à pallier l’interdiction de faire la guerre car on craignait les sanctions; on a dès lors procédé à des “occupations pacifiques”, à des “représailles”, etc. Typique de cette façon de procéder: le conflit sino-japonais. L’abolition du concept de “guerre” et son remplacement par celui de “conflit armé”, suivi de l’interdiction générale de tout recours à la violence, n’ont rien amélioré; on a simplement utilisé à profusion et à satiété le concept d’“auto-défense”. Les Etats-Unis prétendent “se défendre” en Irak, laquelle petite puissance les aurait menacé de manière décisive. L’impuissance possible du droit des gens face à certaines réalités est une chose; accorder à ces réalités l’apparence du droit ou célébrer des massacres par le truchement de la haute technologie comme des “mesures préventives” ou comme des “préludes” à l’avènement d’un droit civil universel (comme le veut le grand prêtre de l’humanisme actuel, Jürgen Habermas) en est une autre.

Q.: Dans quelle mesure est-ce réaliste de parler d’un rapport direct entre espace (Raum) et droit (Recht), comme le fait Carl Schmitt, de façon à ce que la guerre et la paix soient des réalités qui visent la réalisation d’un “ordre naturel”? A notre époque de flux migratoires et de flux de marchandises, où la population est devenue “multiculturelle”, on ne peut pas faire grand chose sur base de ce rapport espace/droit, pour régler la coexistence entre de telles “populations”, du moins si cette coexistence est encore organisée par un Etat?

GM: Les flux migratoires et les flux de marchandises se portent vers des espaces précis, organisés politiquement; ils ne s’écoulent pas au petit bonheur la chance sur une Terre qui ne serait pas subdivisée en entités étatiques. Dans certains cas jugés urgents, on va même jusqu’à construire des barrières, que ce soit sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique ou sur celle qui sépare les zones de peuplement juif des zones administrées par l’autorité palestinienne. C’est justement à cause de ces flux que le contrôle politique et militaire d’espaces s’avère aujourd’hui plus important qu’hier. D’autres facteurs le prouvent également: la lutte de plus en plus âpre pour l’accès aux matières premières, la militarisation de l’espace circumterrestre, les tentatives d’encercler la Russie ou de fractionner certains Etats en en détachant des composantes par le truchement de l’idéologie des droits de l’homme. Il y a déjà longtemps que l’on parle du “retour de l’espace” et les jours de la géographie politique et de la gépolitique ne sont pas encore comptés, loin de là! Même si les cercles les plus conventionnels et les plus conformistes de l’université allemande le souhaiteraient!

Q.: Le modèle d’ordre, que préconise Schmitt dans sa vision du droit des gens, avec sa fixation sur la notion de sol et sur l’idéal d’un peuple homogène, qui s’est approprié ce sol et l’a rentabilisé, n’est-il pas désormais archaïque parce que “folciste” (= “völkisch”), comme on l’a souvent reproché à Schmitt; “folciste” et donc aujourd’hui obsolète?

GM: Le droit des gens selon Schmitt a essuyé pas mal de critiques sous le national-socialisme, justement parce qu’il présentait, disaient ses adversaires partisans du régime, un déficit de “folcicité”. Par ailleurs, l’idée de “folcicité” ne me paraît pas obsolète aujourd’hui, vu l’agressivité de la globalisation: elle devient au contraire de plus en plus importante. J’en veux pour preuve la tendance actuelle à constituer de plus en plus souvent des Etats nouveaux et petits, n’englobant, si possible, qu’une seule ethnie. On évite bien entendu d’utiliser les termes “folciste” ou “ethnique”, voire “racial”, parce qu’ils sont chargés de connotations historiques, mais cela n’empêche pas que l’on lutte plus âprement aujourd’hui qu’hier pour faire triompher l’idéal “folciste”. Schmitt, lui, ne se préoccupait pas de la question “folciste” mais visait la constitution de “grands espaces” (Grossräume) contre la notion de “One World”, qui est issue de l’idéalisme désincarné et ne cherche pas à faire advenir un monde où les sujets du droit des gens seraient mis sur pied d’égalité mais, au contraire, seraient tous soumis à une et une seule superpuissance impérialiste. Le droit des gens de Carl Schmitt, que l’on accuse à tort d’être un “étatiste”, se place résolument au-delà de tout étatisme et repose surtout sur l’observation attentive d’un fait bien patent, que Washington veut ignorer: que le monde sera toujours plus grand que les Etats-Unis et ne pourra pas sempiternellement être taillé à la mesure des idées et des conceptions bizarres qui sont nées dans des cerveaux américains.

Q.: L’idéal schmittien du droit des gens semble avoir été plus ou moins réalisé dans le petit univers des Etats européens entre la Paix de Westphalie et la première guerre mondiale, avec des Etats souverains, délimités chacun par des frontières, se livrant quelques fois des “guerres de forme”, sorte de duels guerriers qui se terminaient par des traités de paix aux effets finalement restreints. N’a-t-on pas affaire, ici, à un mythe personnel cultivé par Schmitt, avec lequel il est parti en guerre contre la guerre totale qui sévissait au 20ème siècle? En partant du principe que les guerres-duels ont réellement existé, Schmitt n’a tout de même pas imaginé sérieusement qu’on pouvait y retourner? Et vous-même, y voyez-vous davantage qu’une réminiscence historique, une simple alternative à la tentative de fonder une paix sur les valeurs de l’universalisme de la “révolution mondiale démocratique”, à laquelle appelait George W. Bush en novembre 2003?

GM: La guerre limitée, ou “guerre des formes”, a bel et bien existé: elle repose sur la distinction claire entre guerre et paix, entre intérieur et extérieur, entre combattant et non combattant, etc. Même si l’on ne peut plus revenir à de telles distinctions, peut-on pour autant soutenir la notion de “guerre totale” ou l’état de “perpetual war for perpetual peace”, en propageant le mensonge d’une “paix indivisible” et en affirmant tout de go que toute guerre particulière concerne le monde tout entier, c’est-à-dire cette “communauté des peuples” (Völkergemeinschaft), qui existe soi disant réellement mais qui est, dans les faits, une “société d’Etats” (Staatengesellschaft)? En raisonnant de la sorte, peut-on contribuer à préparer pour l’avenir une sorte de “soft law” pour faciliter et légitimer l’interventionnisme impérialiste? Quand un sot prononce une phrase stupide, dans le genre “la liberté allemande (sur l’essence ou sur la réalité présente de laquelle, je refuse de m’exprimer ici pour demeurer poli) se défend aussi dans l’Hindou Kouch”, ou quand un autre handicapé de la dure-mère nous déclare que les Etats-Unis seraient davantage “sécurisés”, si l’Irak était sauvé tout en étant détruit, je constate que de telles assertions sont possibles uniquement parce que l’on croit aux principes du droit des gens tel qu’il s’applique depuis 1919. Et pire: même ceux qui critiquent les deux types d’assertion que je viens d’énoncer, pour m’en moquer, croient à ces principes de 1919! Ces gens peuvent, par exemple, critiquer le Traité de Versailles, mettre en doute la validité du Tribunal de Nuremberg, condamner les motivations qui ont conduit à la guerre du Vietnam, tout en célébrant l’avènement des droits de l’homme ou la défense préventive des “valeurs occidentales” ou toute autre sublime philosophade de cet acabit! Beaucoup de ceux qui s’insurgent contre les entorses faites au droit des gens par le gouvernement des Etats-Unis, oublient simultanément que ces entorses ne sont que la conséquence logique de l’évolution même de la pensée juridique aux Etats-Unis, une évolution qui a commencé plus ou moins vers 1880 et qui a donné pour résultat, in fine, le droit des gens de 1919. Mais cela donnerait quoi, cette “démocratie mondiale” ou ce qui en tient lieu? Une “démocratie” est par définition le “kratos”, le pouvoir, détenu par un “demos”, par un peuple particulier, et ne peut donc pas s’étendre au “monde” ou à l’humanité. Ensuite, la démocratie n’est qu’une méthode pour produire le droit et, en tant que méthode, ne présuppose aucun contenu; tout contenu éventuel, qui viendrait l’étoffer, s’ajouterait ultérieurement. L’Occident parle sans cesse de “démocratie”, mais ôte à cette même “démocratie” toute valeur quand les résultats d’une consultation démocratique lui déplaisent; dans cette optique, songeons simplement à la victoire électorale du “Front Islamique du Salut” en Algérie en décembre 1991; l’Occident a constaté, avec une joie à peine dissimulée, qu’un putsch a mis un terme à l’ascension du FIS. Songeons aussi aux élections iraniennes de 2005. La “révolution démocratique mondiale” est-elle une révolution fabriquée et imposée de force par les dirigeants des lobbies pétroliers qui lisent Leo Strauss pendant leurs temps de loisir? Mais qui agissent selon la devise de Schumpeter: “La démocratie, c’est le pouvoir par le mensonge”?

Q.: Vu les efforts que déploie la dernière superpuissance en piste, les Etats-Unis, pour faire advenir le “One World”, ne peut-on pas dire que le “nomos de la Terre”, espéré par Carl Schmitt, avec son pluriversum de “grands espaces” (Grossräume), est à reléguer au département des antiquités?

GM: Les Etats-Unis peuvent briguer l’avènement d’un “One World” mais, à l’évidence, on sait depuis longtemps qu’ils ne réussiront pas l’opération. Les tentatives de construire réellement de “grands espaces” sont patentes aujourd’hui, notamment en Amérique latine. Les pertes enregistrées par les Etats-Unis dans les secteurs de la production et de la finance sont incontestables. A cela s’ajoute, l’endettement pharamineux (et absurde) des Etats-Unis vis-à-vis de l’étranger et les risques que comporte cet endettement. Sur le plan militaire, les Etats-Unis se heurtent rapidement à leurs limites: ils ne disposent pas de troupes étrangères en suffisance, qui, elles, seraient prêtes à mourir pour une cause. On pourrait approcher l’idéal d’une paix mondiale, si les Etats-Unis devenaient à leur tour l’objet d’un “containment”, d’un endiguement, et si la volonté unie de tous les autres mettait un terme à leurs tentatives de contrôler l’espace arabe (et, par là même, une bonne part des sources d’approvisionnement de l’Europe), de pénétrer la “Terre du Milieu” ou l’espace centre-asiatique et d’encercler la Russie. Cet endiguement des Etats-Unis et l’union des volontés alternatives n’est pas un projet sans perspective...

Q.: La tentative d’empêcher par tous les moyens l’avènement de cet “Etat mondial” n’est-elle pas un combat à la Don Quichotte, contre des moulins à vent, vu la dynamique à l’oeuvre aujourd’hui et que l’on appelle la “globalisation”, laquelle procède par la constitution de plus en plus dense de réseaux économiques et communicationnels? Et cette lutte inutile à la Don Quichotte n’était-elle pas déjà obsolète du temps de Carl Schmitt lui-même?

GM: Un “Etat mondial”? Cela ne peut aboutir. Tout au plus arrivera-t-on à une “Fédération mondiale” fonctionnant selon le principe de subsidiarité, mais c’est assez utopique. Si l’on aboutit un jour à une “unité du monde”, sous quelle que forme que ce soit, alors nous aurions sûrement un résultat d’ores et déjà prévisible: les guerres, ou les “conflits armés”, continueront à exister mais sous la forme de guerres civiles. On peut déjà clairement entrevoir ce que cela signifie, en observant les simulations actuelle d’une “unité mondiale”, où les Etats-Unis jouent un rôle qu’on ne leur a pas demandé de tenir: celui de “policier global”. L’augmentation ininterrompue de la mise en réseau de l’économie ne constitue pas une garantie de paix; souvenons-nous que l’intégration économique de l’Europe était bien plus avancée en 1914 qu’aujourd’hui! L’intégration croissante de l’économie et du droit ne génère pas d’ordre politique. Si l’Etat perd de la légitimité, alors, simultanément, l’intégration économique et l’interdépendance croissante ont des effets déstabilisants voire bellogènes. On peut affirmer que le droit international actuel est l’enfant morbide d’une alliance fatidique: celle qui unit les idéaux de la révolution française aux conceptions anglaises du droit maritime. Et qui donne les maux suivants: impérialisme des droits de l’homme et rééducation d’une part, pan-interventionnisme couplé aux propagandes haineuses, étranglement de l’économie de l’adversaire et estompement de la distinction entre guerre et paix, d’autre part. On croit donc aujourd’hui, sur la planète entière, que par l’application des principes de la révolution française et de ceux du thalassocratisme anglais, qui ont pourtant eu pour résultat de déstabiliser le monde, on finira par faire éclore la stabilité de demain. Vous allez me dire que je simplifie à outrance! Et vos questions alors, ne procèdent-elles pas de simplifications pires encore?

Q.: Joschka Fischer, qui exerce encore actuellement les fonctions de ministre des affaires étrangères en Allemagne, a récemment osé un pronostic sur le développement du nouvel ordre mondial: ou bien les Etats-Unis réussissent, dans le cadre de l’ONU, à créer une “république mondiale” dominée par eux-mêmes et par l’UE, leur partenaire; ou bien, ils entreront dans une concurrence accrue avec la Chine, ce qui n’exclut pas, à terme, une confrontation sino-américaine future pour l’hégémonie globale. Pour éviter cela, l’avènement d’un “One World” sous domination américaine n’est-il pas la voie vers un avenir de paix?

GM: Les Etats-Unis n’entendent pas agir dans le cadre de l’ONU, comme on le sait. Quant à l’Europe qu’ils contrôlent et qui est divisée, ce n’est pas pour eux un partenaire mais un idiot utile. La concurrence avec la Chine sera de plus en plus aigüe, c’est inévitable. Une “république mondiale” par la grâce des Etats-Unis? Que cela signifierait-il? Poursuivre des actions criminelles comme l’agression américaine contre l’Irak et les soutenir? Participer à des guerres de prédation, pardon, à des guerres privatisées? Soutenir des Etats si proches des “valeurs occidentales” comme l’Egypte, le Pakistan ou l’Arabie Saoudite, voire la Colombie, ou aller y jouer un rôle médiateur pour faire croire urbi et orbi qu’on y respecte les droits de l’homme? Rendre plausible le projet de premières frappes nucléaires “préventives”?

Q.: Mais l’esprit du temps, le “Zeitgeist”, n’est-il pas un allié puissant de tous les projets qui promettent une “paix mondiale”, esprit du temps que l’on retrouve in nuce dans les esquisses d’un “Etat mondial” proposées par David Held ou Otfried Höffe? Toute critique basée sur Carl Schmitt ne s’avère-t-elle pas impuissante, si elle se borne à dénoncer de telles promesses de paix comme de simples travestissements juridiques, humanitaires et idéologiques d’un interventionnisme impérialiste?

GM: Kierkegaard aimait à dire: “Celui qui épouse le Zeitgeist deviendra vite veuf”. La “paix mondiale”, l’ “Etat mondial”, la “Fédération mondiale” (avec subsidiarité), ou quelle que soit la dénomination dont peuvent se parer ces rêves, qui ne sont pas si beaux (laissons de côté ici les distinguos), ne sont que des impossibilités, qui, de plus, sont incongrus sur le plan éthique. “Le futur, c’est le massacre”, et le massacre n’est pas anobli parce qu’il est “high tech” ou perpétré au nom de la “démocratie”. En politique, il faut s’en tenir aux probabilités et non aux voeux pieux. Première probabilité: après le 20ème siècle, nous en aurons encore pour notre argent! Au lieu de fantasmer sur un “Etat mondial”, ou sur quelque dérivation vermoulue du même genre, nous devrions, nous les Allemands, nous rappeler qu’après 1991, nous avons payé 13 milliards de DM pour que 150.000 Irakiens soient tués et que 300.000 enfants d’Irak meurent de faim ou de privations à cause de l’embargo imposé à leur pays, alors que l’Irak ne nous a jamais menacés, ni nous ni l’Occident. Evidemment, nous les Allemands, nous nous y connaissons en matière de refoulement... Le tableau de désolation que nous offre l’Irak aurait tout de même dû nous faire réfléchir aux conséquences de nos alliances, nous indiqué une nouvelle manière d’agir. Il est bien possible qu’une critique basée sur l’oeuvre de Schmitt s’avère impuissante face à certaines réalités actuelles, mais elle demeure néanmoins percutante contre l’idéologie qui les recouvre. Et j’ajouterais ceci: la destruction d’une réalité commence toujours par une attaque contre sa superstructure! Par vos questions, vous suggérez que rien ne peut s’opposer à un impérialisme interventionniste. Comment en arrivez-vous à une telle conclusion? Pour mourir, on a toujours bien le temps, mais certaines formes de “sacrificio dell’intellettto” (de sacrifice de l’intelligence) sont incurables!

(entretien paru dans “Junge Freiheit”, n°38/2005; traduction française: Robert Steuckers; avec l’aimable autorisation de G. Maschke)

A lire:

Günter MASCHKE (Hrsg.), “Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978”, mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen. Duncker u. Humblot, Berlin, 2005, XXX u. 1010 seiten, gebunden, 98 euro.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, politologie, carl schmitt, sciences politiques, théorie politique, philosophie, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 02 août 2009

Protestantisme, capitalisme et américanisme

Nous avons aimé ce texte d'Edourd Rix:

Protestantisme, capitalisme et américanisme

On trouve chez de nombreux auteurs la distinction entre, d'une part, le catholicisme, christianisme négatif incarné par Rome, qui serait un instrument anti-germanique, et d'autre part, le protestantisme, christianisme positif émancipé de la papauté romaine, qui assumerait les valeurs traditionnelles germaniques. Dans cette perspective, Martin Luther serait un libérateur de l'âme allemande du carcan méditerranéen et despotique de la Rome papale, sa grande réussite étant la germanisation du christianisme. Les Protestants s'inscriraient donc dans la lignée des Cathares et des Vaudois, autant de représentants de l'esprit germanique en rupture avec Rome. Mais en réalité, Luther est celui qui a fomenté le premier en Europe la révolte individualiste et antihiérarchique, laquelle devait se traduire, sur le plan religieux, par le rejet du contenu «traditionnel» du catholicisme, sur le plan politique par l'émancipation des Princes allemands de l'Empereur, sur le plan du sacré par la négation du principe d'autorité et de hiérarchie, et donner une justification religieuse au développement de la mentalité marchande.

Sur le plan religieux, les théologiens réformés oeuvrent pour un retour aux sources, au christianisme des Ecritures, sans addition et sans corruption, c'est à-dire aux textes de la tradition orientale. Si Luther se rebelle contre «la papauté instituée par le diable à Rome», c'est uniquement parce-qu'il refuse l'aspect positif de Rome, la composante traditionnelle, hiérarchique et rituelle subsistant dans le catholicisme, l'Eglise marquée par l'ordre et le droit romain, par la pensée et la philosophie grecques, en particulier celle d'Aristote. D'ailleurs, ses paroles fustigeant Rome comme «Regnum Babylonis», comme cité obstinément païenne, ne sont pas sans rappeler celles employées par L’Apocalypse hébraïque et les premiers chrétiens contre la ville impériale.

Le bilan est tout aussi négatif sur le plan politique. Luther, qui se présentait comme «un prophète du peuple allemand», favorisa la révolte des Princes germaniques contre le principe universel de l'Empire, et par conséquent, leur émancipation de tout lien hiérarchique supranational. En effet, par sa doctrine qui admet le droit de résister à un empereur tyrannique, il légitimait au nom de l'Evangile, la rébellion contre l'autorité impériale. Au lieu de reprendre l'héritage de Frédéric II, qui avait affirmé l'idée supérieure du Sacrum Imperium, les Princes allemands, en soutenant la Réforme, passèrent dans le camp anti-impérial, n'ambitionnant plus que d'être des souverains «libres».

De même, la Réforme se caractérise, sur le plan du sacré, par la négation du principe d'autorité et de hiérarchie, les théologiens Protestants n'acceptant aucun pouvoir spirituel supérieur à celui des Ecritures. Effectivement, aucune Eglise ni aucun Pontifex n'ayant recu du Christ le privilège de l'infaillibilité en matière de doctrine sacrée, chaque chrétien est apte à juger de lui-même, par un libre examen individuel, en dehors de toute autorité spirituelle et de toute tradition dogmatique, la Parole de Dieu. Outre l'individualisme, cette théorie protestante du libre examen n'est pas sans lien avec un autre aspect de la Modernité, le rationalisme, l'individu qui a rejeté tout contrôle et toute tradition se fiant à ce qui, en lui, est la base de tout jugement, la raison, qui devient alors la mesure de toute vérité. Ce rationalisme, bien plus virulent que celui existant dans la Grèce antique et au Moyen-Age, donnera naissance à la philosophie des Lumières.

A partir du XVIè siècle, la doctrine protestante fournira une justification éthique et religieuse à l'ascension de la bourgeoisie en Europe, comme le démontre le sociologue Max Weber dans L'Ethique protestante et l'Esprit du Capitalisme, étude sur les origines du capitalisme. D'après lui, pendant les phases initiales du développement capitaliste, la tendance à maximiser le profit est le résultat d'une tendance, historiquement unique, à l'accumulation bien au-delà des biens de consommation personnelle. Weber trouve l'origine de ce comportement dans «l'ascétisme» des Protestants marqué par deux impératifs, le travail méthodique comme tâche principale dans la vie et la jouissance limitée de ses fruits. La conséquence non intentionnelle de cette éthique, qui était imposée aux croyants par les pressions sociales et psychologiques pour prouver son salut, fut l'accumulation de richesse pour l'investissement. Il montre également que le capitalisme n'est qu'une expression du rationalisme occidental moderne, phénomène étroitement lié à la Réforme. De même, l'économiste Werner Sombart dénoncera la Handlermentalitat (mentalité marchande) anglosaxonne, conférant au Catholicisme un rôle non négligeable de barrage contre la progression de l'esprit marchand en Europe occidentale.

Libéré de tout principe métaphysique, des dogmes, des symboles, des rites et des sacrements, le Protestantisme devait finir par se détacher de toute transcendance et mener à une sécularisation de toute aspiration supérieure, au moralisme et au puritanisme. C'est ainsi que dans les pays anglosaxons puritains, particulièrement en Amérique, l'idée religieuse en vient à sanctifier toute réalisation temporelle, la réussite matérielle, la richesse, la prospérité étant même considérées comme un signe d'élection divine. Dans son ouvrage Les Etats-Unis aujourd'hui, publié en 1928, André Siegfried, après avoir souligné que «la seule vraie religion américaine est le calvinisme’, écrivait déjà : «Il devient difficile de distinguer entre aspiration religieuse et poursuite de la richesse (...). On admet ainsi comme moral et désirable que l'esprit religieux devienne un facteur de progrès social et de développement économique». L'Amérique du Nord figure, selon la formule de Robert Steuckers «l'alliance de l'Ingénieur et du Prédicateur», c'est-à-dire l'alliance de Prométhée et de Jean Calvin ou encore de la technique ravie à l'Europe et du messianisme puritain issu du monothéisme judéochrétien. Transposant en termes profanes et matérialistes le projet universaliste de la chrétienté, elle entend supprimer les frontières, les cultures, les différences afin de transformer les peuples vivants de la Terre en des sociétés identiques, régies par la nouvelle Sainte-trinité de la libre entreprise, du libre échange mondial et de la démocratie libérale. Indéniablement, Martin Luther, et, plus encore, Jean Calvin, sont les pères spirituels de l'Oncle Sam...

Quant à nous, jeunes Européens, nous rejetons viscéralement cet Occident individualiste, rationaliste et matérialiste, héritier de la Réforme, de la pseudo Renaissance et de la Révolution française, autant de manifestations de la décadence européenne. Nous préférons toujours Faust à Prométhée, le Guerrier au Prédicateur, Nietzsche et Evola à Luther et Calvin.

Edouard Rix est un des animateurs de la revue Le Lansquenet (disponible sur www.librad.com).

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : protestantisme, capitalisme, américanisme, etats-unis, amérique, théorie politique, sciences politiques, politologie, religion, philosophie, 17ème siècle, puritanisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 09 juillet 2009

Down with the therapeutic left and the managerial right! (Part I)

Down with the therapeutic left and the managerial right!

(Part One)

By Mark Wegierski

Ex: http://www.enterstageright.com/

The Next City was in the mid- to late-1990s, a prominent Toronto-based Canadian magazine (which is now no longer being published), although the website archive may still be extant. In his editorial commentary in the Spring 1997 issue, "Down with left and right", Lawrence (Larry) Solomon, the editor-in-chief of the magazine, suggested that those terms had definitively outworn their usefulness. Among the responses published in The Next City (Fall 1997), Michael Taube, then publisher of a small conservative zine From The Right (which in the end lasted only three issues) had argued that those terms continued to mean something significant. Nick Ternette, editor of The Left Fax (another small zine) had claimed that "the left as defined by socialists, Marxists, and greens does not believe in more government intervention, but less -- it believes as some of the new right does that people should do things for themselves instead of relying on government, and it sees an alternative to free markets...and...government interventionism, namely communalization." [emphasis in the original].

Mr. Solomon's response (Fall 1997) can be summarized as a reiteration of the call made in the initial piece, for paying less attention to outward ideology. The implicit hope expressed was that there would be more of the practical working-out of difficult modern-day problems and dilemmas by persons of good will regardless of ideology. Although this is certainly a fine sentiment, one finds that in practice there will often be some kind of partisanship.

Nick Ternette's statement is indeed curious, in that it can be read in a very traditionalist way. Is this in fact “socialism” -- or some kind of “anarcho-communitarianism”? Could this be seen as a call for the abolition of the managerial-therapeutic state, on the understanding that persons should depend on their own resources (or rather perhaps those of their immediate locality)? Is this an advocacy of the devolution of power to smaller municipalities and rural areas, as against the big cities? Should neither provinces nor the federal government in Canada set any general standards for health, education, welfare, human rights laws, etc? Should only local taxes be collected, and should any resources collected stay within the locality? Should one only be bound by the rules, laws, and customs of one's locality?

Nick Ternette was probably thinking mostly of clusters of left-wing activists in large and multicultural urban centers when he made his argument. But it could be argued that most of the communities of the country are in fact not the various components of the urban-based “rainbow coalition” continually trumpeted in the media, but rather smaller municipalities and rural areas typically despised and marginalized by left-liberalism today. One could conjecture that in a situation where local authority became paramount, left-liberal influence in Canada would be confined to a few large cities (or perhaps just a few trendy and/or grungy neighbourhoods in the largest cities) – rather than being projected upon the country as a whole (through mass-media, mass-education, and consumerism) as it is today.

The possible ultra-traditionalist take on Mr. Ternette's writing may strongly suggest the obsolescence of the Left-Right dichotomy. According to many theorists, the prevalent current-day political reality is the "managerial-therapeutic regime". That term is carefully chosen, for it could be argued that there is a "managerial Right" and a "therapeutic Left" which -- although in apparent conflict -- in fact represent little more than a debate as to the most effective application of consumerist desires and/or “market discipline” and/or mandatory sensitivity-training to keep the “subject-citizens” in line. The "managerial Right" represents the consumerist, business, economic side of the system, whereas the "therapeutic Left" represents redistribution of resources along politically-correct lines, and ongoing "sensitization" for recalcitrants.

The Left is also identified today with the pop-culture, which, in a somewhat different way from the therapeutic, seeks to reduce to non-existence traditional social norms of nation, family, and religion. While ferociously struggling for its vision of social justice and equality, much of the Left before the 1960s felt that many such notions were simply a natural, pre-political part of social existence, which it had no desire to challenge. The profit motive of the corporations, and the rebelliousness of the cultural Left and of late modern culture in general, feed off of each other, as Daniel Bell has argued in The Cultural Contradictions of Capitalism. North American pop-culture (which most definitely includes very reckless and irresponsible academic and art trends), and the consumer-culture, are tightly intertwined. What is fundamentally missing is the sense of an integrated self and society, where a more meaningful kind of identity can be held by persons, and in which real public and political discourse can take place.

It could be argued that the real division of late modernity is between supporters and critics of the managerial-therapeutic regime. The latter include genuine traditionalists, as well as various eclectic center and left persons. It may be noted, for example, that Christopher Lasch, one of the most profound critics of late modernity, continued to identify himself as a social democrat to the very end of his life.

This kind of coalition is prefigured in the words of the nineteenth-century aesthetic and cultural critic John Ruskin, who, in an age of a pre-totalitarian and pre-politically-correct Left, could say with some confidence, "I am a Tory of the sternest sort, a socialist, a communist."

To be continued. ![]()

Mark Wegierski is a Canadian writer and historical researcher.

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, gauche, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 02 juillet 2009

Necesidad de un Pensamiento Revolucionario

Necesidad de un Pensamiento Revolucionario

Por Guillermo Faye

Ex: http://elfretenegro.blogspot.com/

Ex: http://elfretenegro.blogspot.com/

El sistema está globalmente en estado de disfuncionamiento. Ninguna mejora es posible, porque la ideología hegemónica –y no la opinión común- la rechaza; una incompatibilidad de humor se ha instalado entre esta ideología y las soluciones prácticas que sería necesario aplicar para salvaguardar lo esencial de esta civilización. Hoy, ninguna reforma parcial es ya suficiente: se debe cambiar de sistema, como un antiguo motor cuyas piezas ya no pueden ser reparadas, sino que deben ser remplazadas.

Un partido político cuyo objetivo no sea el arribismo de sus cuadros sino la salvación de su nación, ya no debe de pensar en términos reformistas, sino revolucionarios. La mentalidad revolucionaria puede definirse como un estado de guerra permanente. Una oposición "clásica" piensa en el poder que quiere tomar como en un adversario cuyos cuerpos constituidos están compuestos de colegas políticos; una oposición revolucionaria piensa en el poder y en sus miembros como en enemigos.

Sin embargo, hay dos concepciones del pensamiento revolucionario, que Maquiavelo y Lenin habían entendido perfectamente. La primera es defensiva y conduce al fracaso. Es la estrategia del león que siempre muere, a menudo con valentía, bajo de las picas de las lanzas. Esta estrategia rechaza toda alianza táctica, todo compromiso provisional, en nombre de una pureza doctrinal mal comprendida. Es una estrategia sin espíritu de ataque. Se carga con el pantalón rojo, bigote al viento, antes morir bajo las balas de las metralletas enemigas.

La segunda concepción es asaltante. Subordina los medios al fin. Es la estrategia del zorro, la raposa que siempre devasta, de noche, los gallineros. Sabe contratar alianzas con los tontos útiles y los oportunistas, los chaqueteros que saben disimular la espada bajo la toga para así golpear más fuerte, que conocen el arte de la máscara. Saben proceder con paciencia y constancia: el mantenimiento secreto de sus objetivos radicales. Saben hacer concesiones, provisionalmente, sin perder de vista la integridad de sus objetivos, apoyados en una voluntad de hierro. Practican el arte de la mentira, alabado por Nietzsche. Como buenos marineros, saben bordear y utilizar la potencia de los vientos contrarios, sin olvidar nunca el puerto final, el objetivo final.

La primera concepción es romántica; sus raíces mentales son germánicas y célticas. La segunda concepción es clásica. Sus raíces mentales son helénicas y romanas. La primera concepción es inepta para tomar el poder, pero después de la toma del poder, puede ser muy eficiente.

Un partido político cuyo objetivo no sea el arribismo de sus cuadros sino la salvación de su nación, ya no debe de pensar en términos reformistas, sino revolucionarios. La mentalidad revolucionaria puede definirse como un estado de guerra permanente. Una oposición "clásica" piensa en el poder que quiere tomar como en un adversario cuyos cuerpos constituidos están compuestos de colegas políticos; una oposición revolucionaria piensa en el poder y en sus miembros como en enemigos.

Sin embargo, hay dos concepciones del pensamiento revolucionario, que Maquiavelo y Lenin habían entendido perfectamente. La primera es defensiva y conduce al fracaso. Es la estrategia del león que siempre muere, a menudo con valentía, bajo de las picas de las lanzas. Esta estrategia rechaza toda alianza táctica, todo compromiso provisional, en nombre de una pureza doctrinal mal comprendida. Es una estrategia sin espíritu de ataque. Se carga con el pantalón rojo, bigote al viento, antes morir bajo las balas de las metralletas enemigas.

La segunda concepción es asaltante. Subordina los medios al fin. Es la estrategia del zorro, la raposa que siempre devasta, de noche, los gallineros. Sabe contratar alianzas con los tontos útiles y los oportunistas, los chaqueteros que saben disimular la espada bajo la toga para así golpear más fuerte, que conocen el arte de la máscara. Saben proceder con paciencia y constancia: el mantenimiento secreto de sus objetivos radicales. Saben hacer concesiones, provisionalmente, sin perder de vista la integridad de sus objetivos, apoyados en una voluntad de hierro. Practican el arte de la mentira, alabado por Nietzsche. Como buenos marineros, saben bordear y utilizar la potencia de los vientos contrarios, sin olvidar nunca el puerto final, el objetivo final.

La primera concepción es romántica; sus raíces mentales son germánicas y célticas. La segunda concepción es clásica. Sus raíces mentales son helénicas y romanas. La primera concepción es inepta para tomar el poder, pero después de la toma del poder, puede ser muy eficiente.

00:13 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, révolution, nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 29 juin 2009

"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003

"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington

Conférence de Metz

Samedi 27.09.03

Présentation d’un ouvrage de géopolitique : HUNTINGTON (Samuel P.), Le Choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 1997.

Introduction.

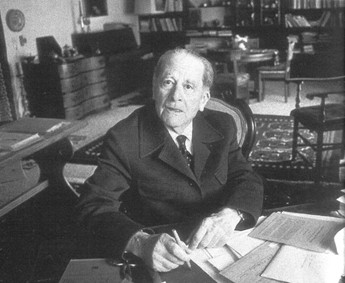

Identification de l’auteur : Samuel P. Huntington est professeur à l’Université de Harvard. Il dirige le John M. Olin Institute for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité (N.S.C.) sous l’administration Carter (1977-1981). Par ailleurs, il est le fondateur et l’un des directeurs de la revue Foreign Policy. Il s’agit donc d’un personnage important au sein de l’ « école de géopolitique » américaine. Et il n’est pas négligeable de signaler que son livre a été salué par deux autres théoriciens américains de renom :

- Zbigniew Brzezinski, lui-même conseiller du président des Etats-Unis de 1977 à 1981, expert au Center for Strategic and International Studies, professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore et auteur notamment du Grand Echiquier paru en 1997.

- Henry Kissinger, conseiller en matière de sécurité nationale et ministre-secrétaire d’Etat (à partir de 1973) sous les présidents R. Nixon (1969-1974) et G. Ford (1974-1977). Henry Kissinger a publié récemment La Nouvelle Puissance Américaine.

Avant de rentrer dans une explication plus approfondie des grands thèmes développés par Huntington dans chacun des chapitres de son ouvrage, il est nécessaire de retracer brièvement sa genèse et les objectifs poursuivis par son auteur.

Le livre est issu d’une réflexion amorcée par Huntington dans un article publié durant l’été 1993 dans la revue Foreign Affairs. Cet article s’intitulait The Clash of Civilizations ? et était rédigé sous forme d’hypothèse : Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont-ils en passe de devenir la donnée de base de la politique globale ? Selon les éditeurs de la revue, cet article a suscité des réactions et des commentaires en provenance de tous les continents. A tel point que Huntington, afin de répondre à ses laudateurs comme à ses détracteurs, a approfondi sa réflexion et a couché sous forme de thèse cette fois-ci, une nouvelle grille de lecture des relations internationales dans le livre constituant l’objet de notre conférence. Il a été publié pour la première fois en 1996 par Simon et Schuster sous le titre : The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Il a été traduit en français dès 1997 chez Odile Jacob. Cette œuvre est plus intéressante que celle publiée par Brzezinski car elle témoigne d’une véritable recherche et n’hésite pas à se référer à des auteurs importants comme Toynbee- Spengler - Braudel - De Maistre. En substance, le professeur Huntington y affirme :

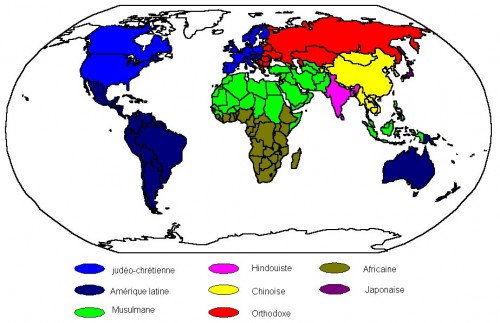

« Le monde d’après la guerre froide comporte sept ou huit grandes civilisations. Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre Etats. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chance de provoquer des guerres élargies ont lieu entre groupes et Etats issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux les plus importants tiennent aux différences entre civilisations. L’Occident n’est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multicivilisationnelle. »[1]

L’objectif poursuivi par Samuel Huntington est avant tout de donner aux dirigeants politiques américains et pourquoi pas européens une nouvelle grille de lecture des relations internationales. Certains ont accusé Huntington de théoriser et de justifier dans son ouvrage la confrontation entre les Etats-Unis et le reste du monde, bref d’adopter une logique ouvertement belliciste. Nous pensons que cet avis est erroné si nous nous en tenons au texte réel d’Huntington. La réflexion de Huntington n’est pas le fruit de son imagination, elle s’appuie sur des faits concrets. Huntington constate ainsi le déclin de l’Occident et l’émergence de nouveaux pôles de puissance aux intérêts divergents. Sa logique n’est donc pas offensive mais plutôt défensive. Ce livre résonne comme un signal d’alarme à l’adresse de la classe dirigeante occidentale : si vous ne tenez pas compte de cette nouvelle réalité qu’est l’émergence des autres civilisations, le triomphe de notre civilisation risque bientôt de n’être plus qu’un souvenir d’ici quelques dizaines d’années. N’en doutons pas, la thèse de Huntington est destinée à constituer un paradigme, un modèle permettant de décrypter la réalité confuse en matière de politique internationale. Son livre est à ce titre truffé de concepts opératifs réutilisables dans l’interprétation de nombreux événements politiques, concepts que je tenterai de dégager au cours de cette conférence. A la doctrine Truman qui a dominé toute la période de la guerre froide, doit succéder la doctrine Huntington. Huntington précise toutefois que, comme toute théorie des relations internationales, sa doctrine n’est pas infaillible. Elle ne saurait rendre compte de tous les événements politiques d’importance survenus après la guerre froide. Toutefois, elle permet d’en expliquer une majorité et c’est en cela qu’il estime sa théorie plus valide que les autres.

Chapitre premier : Le nouvel âge de la politique globale.

Dans son chapitre premier, Huntington passe en revue toutes les théories survenues après la guerre froide afin de donner de nouveaux repères aux géopolitologues. Il analyse leurs qualités et leurs défauts à la lumière d’une règle simple mais efficace. En géopolitique, une théorie est semblable à une carte topographique. Plus une carte est détaillée, plus elle reflète la réalité mais l’abondance d’informations représentées la rend d’autant plus compliquée à lire. Au contraire, une carte simplifiée n’indiquant que les axes principaux de communication se lit plus aisément à l’instar d’une théorie plus englobante des faits politiques permettant d’apporter une réflexion d’ensemble sur la réalité internationale. Toutefois, si elle est trop simplifiée, la carte risque de perdre le voyageur tout comme une théorie trop abstraite qui contribuerait moins à interpréter les faits qu’à enfermer l’analyste dans une logique trop réductrice. L’auteur ne veut donc pêcher ni par excès de détails, ni par simplification outrancière des événements internationaux.

A la lumière de ces critères de qualité, il n’est pas inutile de développer brièvement les quelques théories qu’Huntington entend dépasser.

Un seul et même monde : euphorie et harmonie : La fin de la guerre froide a pu sembler signifier la fin des conflits importants et l’émergence d’un monde relativement harmonieux. La formulation de ce modèle la plus connue est celle de Francis Fukuyama, qui a avancé la thèse de « la fin de l’histoire ». Selon Fukuyama, nous pourrions la définir en ces termes : « Nous avons atteint le terme de l’évolution idéologique de l’humanité et de l’universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme définitive de gouvernement. » L’avenir ne sera pas fait de grands combats exaltés au nom d’idées ; il sera plutôt consacré à la résolution de problèmes techniques et économiques concrets. Au vu et au su du nombre de conflits qui ont éclaté après la fin de la guerre froide, Huntington déclare que la réalité jure trop avec cette théorie pour qu’elle puisse nous servir de repère.

Deux mondes : « eux » et « nous » : Quoi de plus facile au sortir de la guerre froide que de diviser le monde en deux entités bien distinctes ! Division qui se prête admirablement bien à tous les manichéismes. Ainsi certains ont eu coutume de diviser le monde entre le Nord et le Sud, c’est-à-dire, entre les pays modernes, développés et les pays traditionnels, sous-développés ou en voie de développement. D’autres préfèrent à cette séparation matérielle, une séparation culturelle entre l’Occident et l’Orient. Huntington réfute la validité tout comme l’utilité de cette division en terme géopolitique. Il est effectivement improbable que l’on vit un jour apparaître une coalition des pays sous-développés désireuse de faire la guerre aux « capitalistes du Nord ». De même la division culturelle entre Occident et Orient relève plus de nos propres fantasmes que d’une réalité bien établie. Autant l’unicité de l’Occident peut-elle être partiellement prouvée en matière économique, politique et culturelle [même s’il est douloureux pour nous Européens de le reconnaître]. A ce sujet, nous renvoyons nos auditeurs à l’ouvrage d’Alexandre Zinoviev : L’Occidentisme[2]. Autant la réalité orientale est multiple. Quoi de plus différentes entre elles constate Huntington que les sociétés hindoues, musulmanes ou encore chinoises. Cette théorie est donc caduque car elle caricature trop la réalité.

Cent quatre-vingt-quatre Etats environ : D’après la théorie « réaliste » des relations internationales, les Etats sont les acteurs majeurs, et même les seuls importants dans les affaires mondiales. Pour assurer leur survie et leur sécurité, les Etats s’efforcent immanquablement de maximiser leur puissance. Si un Etat constate qu’un autre est en train d’accroître sa puissance et peut donc devenir une menace potentielle, il s’efforce de protéger sa sécurité en accroissant sa propre puissance et/ou en s’alliant à d’autres Etats. Ces hypothèses permettent de prédire les intérêts et les actions des cent quatre-vingts quatre Etats environ qui existent dans le monde d’après la guerre froide. Ce paradigme étatique donne une image bien plus réaliste et opératoire de la politique globale que les paradigmes unitaire et binaire. Pour autant, ses limites sont importantes. Il suppose en effet que tous les Etats perçoivent de la même façon leurs intérêts et agissent de la même façon. Cette théorie ne saurait donc expliquer pourquoi le Canada ne s’arme pas afin de résister à une invasion potentielle des Etats-Unis. Elle ne saurait non plus expliquer pourquoi les pays européens ont décidé de se réunir en une entité politique plus large. Huntington constate que les valeurs, la culture et les institutions influencent grandement la façon dont les Etats définissent leurs intérêts. Des Etats qui ont une culture et des institutions similaires ont des intérêts communs. Des Etats démocratiques ont des points communs avec d’autres Etats démocratiques.

Un pur chaos : L’affaiblissement des Etats et, dans certains cas, leur échec accréditent une quatrième image, celle d’un monde réduit à l’anarchie. Ce paradigme s’appuie « sur le déclin de l’autorité gouvernementale, l’explosion de certains Etats, l’intensification des conflits tribaux, ethniques et religieux, l’émergence de mafias criminelles internationales, le fait que les réfugiés se comptent par dizaines de millions, la prolifération des armes de destruction massive, nucléaires ou autres, l’expansion du terrorisme, la persistance des massacres et des nettoyages ethniques. »[3] Comme le paradigme étatique, le paradigme chaotique est proche de la réalité. Il donne une vision imagée et précise d’une bonne partie de ce qui se produit effectivement dans le monde. Cependant, ce paradigme n’est pas opératoire ; on ne saurait effectivement prendre de décision politique rationnelle si l’on considère que le monde fonctionne comme un pur chaos. Le monde s’il devient de plus en plus chaotique, ne va pas sans un certain ordre, celui des civilisations !

Chapitre II : Les civilisations hier et aujourd’hui.

Encore faut-il s’entendre sur la définition d’une civilisation. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le concept de « civilisation » servait à désigner toute société évoluée, notamment en terme matériel et institutionnel par opposition aux sociétés dites « barbares ». Ce n’est évidemment pas le sens que prend le terme « civilisation » dans l’ouvrage d’Huntington. Il n’étudie pas « la civilisation » comprise dans un sens universaliste. Il critique même cette conception purement occidentale à certains passages du livre. Au contraire, il étudie « les civilisations » caractérisées selon lui par divers éléments :

- Premièrement, une civilisation est une entité culturelle. Parmi les éléments culturels clés qui définissent une civilisation, Huntington dénombre le sang, la langue, la religion, la manière de vivre. Il constate que de tous les éléments objectifs qui définissent une civilisation, le plus important est en général la religion. Beaucoup de civilisations se sont identifiées au cours de l’histoire avec les grandes religions du monde. Au contraire, des populations faisant partie de la même ethnie et ayant la même langue, mais pas la même religion, peuvent s’opposer, comme c’est le cas au Liban, en ex-Yougoslavie et dans le subcontinent indien.

- Deuxièmement, les civilisations sont englobantes, c’est-à-dire qu’aucune de leurs composantes ne peut être comprise sans référence à la civilisation qui les embrasse. Pour reprendre les termes de Toynbee, « les civilisations englobent sans être englobées par les autres ». Une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Les civilisations sont les plus gros « nous » et elles s’opposent à tous les autres « eux ».

- Troisièmement, Huntington constate que les civilisations sont mortelles mais qu’elles sont des réalités d’une extrême longue durée. Les Empires naissent et meurent, les gouvernements vont et viennent, les civilisations restent et survivent aux aléas politiques, sociaux, économiques et même idéologiques.

- Enfin, puisqu’une civilisation est une entité culturelle, elle ne revêt pas de fonctions politiques telles que maintenir l’ordre, dire le droit, collecter les impôts, mener des guerres, négocier des traités, etc. Seul le Japon est à la fois une civilisation et un Etat tandis que la Chine est une civilisation qui se veut être un Etat. Nous rajouterons que dans les cercles de Synergies Européennes, nous affirmons que l’Eurosibérie est une civilisation qui doit être un Etat !

Enfin, après avoir donné sa définition de ce qu’est une civilisation, Huntington dénombre sept grandes civilisations contemporaines (ou plutôt six et demi) :

- La civilisation chinoise qui daterait au moins de 1500 av. J.-C., voire de mille ans plus tôt.

- La civilisation japonaise, dérivée de la civilisation chinoise et apparue entre 100 et 400 ap. J.C.

- La civilisation hindoue depuis 1500 av. J.C.

- La civilisation musulmane, née dans la péninsule arabique au VIIe siècle ap. J.C., elle s’est étendue en Afrique du Nord, en Espagne, et à l’est, en Asie centrale, dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. En conséquence de quoi, on distingue au sein de l’Islam plusieurs cultures ou sous-civilisations : l’arabe, la turque, la perse et la malaisienne.

- La civilisation occidentale dont Huntington date l’apparition à 700-800 ap. J.C. L’Occident regroupe l’Europe, l’Amérique du Nord et les autres pays peuplés d’Européens, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

- L’Amérique latine qui possède des caractéristiques propres suite à une évolution différente. Huntington parle d’une culture corporatiste et autoritaire différente de la démocratie occidentale. L’Europe et l’Amérique du Nord ont subi les effets de la Réforme et ont combiné culture catholique et culture protestante. Historiquement, l’Amérique latine a seulement été catholique. Enfin, la civilisation d’Amérique latine inclut des cultures indigènes, lesquelles n’existaient pas en Europe et ont été éliminées en Amérique du Nord.

- La civilisation africaine, si possible. Huntington émet l’hypothèse que l’Afrique subsaharienne pourrait s’assembler pour former une civilisation distincte dont le centre de gravité serait l’Etat d’Afrique du Sud.

En analysant la figure n°1 (= carte 1.3 [4]) fournie par Huntington, on remarque que le géopolitologue laisse la place à deux autres entités qu’il classe également sous le titre de civilisation : l’espace orthodoxe et l’espace bouddhiste. Toutefois, il considère que le Bouddhisme et l’Orthodoxie bien que ce soient deux grandes religions, n’ont pas été à la base de grandes civilisations. Remarquons également que dans son analyse, Huntington opère une distinction très nette entre l’Europe et la Russie orthodoxe (cf. figure n°3 = carte de ligne de partage entre l’Europe et le monde orthodoxe[5]) Certes, la Russie se différencie du reste de la population européenne par son origine slave et sa religion orthodoxe mais les peuples slaves sont majoritairement chrétiens, ils sont indo-européens, blancs et leur histoire est étroitement liée depuis plusieurs siècles déjà à l’histoire européenne. La distinction religieuse est d’ailleurs plutôt simpliste pour ne pas dire fausse quand on sait qu’aux yeux de la religion catholique, les protestants sont considérés comme hérétiques alors que les orthodoxes sont simplement schismatiques. Comment ne pas voir dans cette séparation une habile manœuvre politique destinée à théoriser auprès de nos « élites » européennes, une frontière culturelle qui est loin d’être évidente. Comment ne pas y voir la peur sous-jacente d’une alliance euro-russe, peur déjà bien présente à l’esprit des Américains en 1939 lors du Pacte Molotov-Ribbentrop. Comment ne pas y voir un voile discret jeté sur l’idée d’une alliance continentale que tous les stratèges britanniques ou américains ont cherché à combattre depuis Mackinder en passant par Mahan, Spykman, Brzezinski et plus récemment Kissinger. Il suffit de lire leurs ouvrages pour comprendre que le cauchemar américain est effectivement la réalisation d’un bloc politique eurasiatique s’étendant de Reykjavik à Vladivostok tel que l’ont théorisé Thiriard ou Guillaume Faye. Nous aurons l’occasion de revenir dans notre conclusion sur cet élément important.

Après avoir dénombré les différentes civilisations contemporaines, Huntington souligne un détail essentiel. En quoi la situation a-t-elle changé par rapport au passé ? Les civilisations existent depuis longtemps. Pourquoi tout d’un coup pointer du doigt le risque d’un choc des civilisations alors que certaines d’entre elles sont plusieurs fois millénaires ? Tout simplement parce qu’aux rencontres limitées entre civilisations a succédé une période d’intenses interactions. Au XVe siècle l’influence puissante et unidirectionnelle de l’Occident sur les autres civilisations a commencé à se manifester. Pendant quatre cents ans, les relations intercivilisationnelles se sont résumées à la subordination par l’Occident des autres civilisations. « L’expansion de l’Occident a été facilitée par la supériorité de son organisation, de sa discipline, de l’entraînement de ses troupes, de ses armes, de ses moyens de transport, de sa logistique, de ses soins médicaux, tout cela étant la résultante de son leadership dans la révolution industrielle. L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais. »[6] Cependant cette supériorité a commencé à s’estomper à partir de la Première guerre mondiale. Au XXe siècle, les relations entre civilisations sont passées d’une période dominée par l’influence unidirectionnelle d’une civilisation en particulier sur les autres à une phase d’intenses interactions multidirectionnelles entre toutes les civilisations. L’expansion de l’Occident s’est arrêtée tandis que la révolte contre celui-ci a commencé. Par à coups, la puissance de l’Occident a décliné relativement à celle des autres civilisations. Cette situation laisse donc la place à l’émergence des sociétés non occidentales qui redeviennent les actrices de leur propre histoire, surtout depuis la fin des conflits idéologiques. Dans ce contexte et vu les échanges de plus en plus soutenus entre les différentes civilisations à l’échelle mondiale, un choc entre civilisations a beaucoup plus de chance de se produire que par le passé ! Les Etats-Unis tentent de se substituer au rôle de gendarme du monde autrefois tenu par l’Europe mais ils ne cessent de s’attirer la haine des peuples. Une haine lourde de conflits à venir.

Chapitre III : Existe-t-il une civilisation universelle ? Modernisation et occidentalisation.

La civilisation universelle ?

Samuel P. Huntington est très critique vis-à-vis du concept de civilisation universelle que l’on apparente souvent à la culture de Davos. Sont convertis à cette culture nombre de nos hommes politiques, dirigeants d’entreprise, banquiers, hauts fonctionnaires, intellectuels et journalistes. « Ils partagent tous la même foi dans les vertus de l’individualisme, de l’économie de marché et de la démocratie politique. »[7] Cette culture est extrêmement importante parce que les personnes qui la partagent possèdent des responsabilités dans presque toutes les institutions internationales, dans plusieurs gouvernements, dans l’économie mondiale, dans la défense et dans les universités. Cependant, souligne Huntington, que représentent ces convertis à l’échelle mondiale ? Il est probable qu’en dehors de l’Occident, ils ne sont qu’une petite poignée (1% [peut-être moins] de la population) à partager ses valeurs et ils ne sont pas forcément en position de force au sein de leur propre société. Il suffit pour cela de prendre comme exemple la Jordanie durant la dernière guerre du Golfe pour se rendre compte que seuls les dirigeants soutenaient l’effort américain dans la région tandis que la population jordanienne y était largement hostile. Cette culture de Davos est donc loin de former une culture universelle.

De même, Huntington critique l’idée selon laquelle la diffusion des structures de consommation et de la culture populaire occidentale à travers le monde crée une civilisation universelle. Entendez l’idée selon laquelle, puisqu’un hindou boit du coca-cola et porte des blue-jeans, il est forcément converti aux valeurs consuméristes de la société américaine. En effet, nous sommes assez d’accord avec Huntington lorsqu’il affirme que nous ne pouvons identifier les simples aspects matériels d’une culture avec ses valeurs et ses idéaux profonds. « Seule l’arrogance, dit-il, incite les Occidentaux à considérer que les non-Occidentaux « s’occidentaliseront » en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de l’Occident. »[8] Cependant nous rajouterons qu’il ne faut pas sous-estimer, sur certains esprits plus faibles, le pouvoir attractif de toutes nos cochonneries. La colonisation massive de peuples allochtones que l’Europe connaît à l’heure actuelle n’est hélas pas là pour le démentir. Quoique, la capacité d’intégration de la société occidentale tende à diminuer à mesure que le nombre d’étrangers y est plus important. Le regroupement communautaire massif de ces populations favorise en effet la conservation des pratiques culturelles issues du pays d’origine. Face à un peuple s’identifiant aux marques de shampoing et aux voitures de luxe, il est normal que des cultures plus fortes comme la culture arabe prennent progressivement le dessus à l’extérieur, comme à l’intérieur de nos frontières !

Enfin Huntington bat également en brèche la thèse selon laquelle un surcroît d’interactions (commerces, investissements, tourisme, médias, communication électronique) engendrerait une culture mondiale. Et dans la mesure où ce sont de grands groupes américains et européens qui dominent la diffusion de l’information à l’échelle planétaire, cette culture mondiale serait forcément occidentale. Premier argument critique avancé par Huntington : les populations du monde ne perçoivent pas les informations avec les mêmes schèmes de pensée. Chaque culture possède sa grille de lecture. Les Chinois ne regardent pas Dallas de la même manière que les Américains ! Deuxième argument, à notre sens le plus important, sous forme de question critique : en quoi les interactions de plus en plus nombreuses entre les peuples seraient synonymes de paix et de solidarité ? On avait déjà argué par le passé que si l’on augmentait les rapports commerciaux entre les nations, la probabilité qu’une guerre éclate entre elles diminuerait. Cette affirmation est évidemment totalement fausse et tout le monde connaît à l’heure actuelle l’expression « guerre commerciale » qui n’a pas besoin d’être commentée tant elle est lourde de sens. De même, la sociologie a abondamment prouvé cette règle très simple que beaucoup de nos « penseurs » contemporains s’évertuent pourtant à oblitérer. : « On se définit par ce qu’on n’est pas ». En psychologie sociale, la théorie de la distinction montre que les personnes se définissent par leurs différences dans un certain contexte. Autrement dit, comme les communications, le commerce et les voyages multiplient les interactions entre civilisations ; on accorde en général de plus en plus d’attention à son identité civilisationnelle. « Deux Européens, un Allemand et un Français, qui interagissent ensemble s’identifieront comme allemand et français. Mais deux Européens, un Allemand et un Français, interagissant avec deux Arabes, un Saoudien et un Egyptien, se définiront les uns comme Européens et les autres comme Arabes. »[9]

Huntington appuie sa critique du concept de civilisation universelle en constatant un renouveau des langues nationales au détriment des langues coloniales. En Inde par exemple, il est plus facile pour un voyageur qui traverse le pays de communiquer en hindi qu’en anglais. De même il constate une « indigénisation » de langues comme le français ou l’anglais, deux langues qui ont pourtant des prétentions universalistes. En effet, l’anglais parlé au Cachemire ou le français de Côte d’Ivoire sont loin d’avoir gardé les accents de leur métropole d’origine. Le renouveau religieux notamment dans les pays musulmans est un autre signe manifeste d’une plus grande conscience identitaire des anciens pays colonisés.

Les réactions à l’Occident et à la modernisation.

Un autre versant intéressant de la réflexion du stratège américain réside dans sa conceptualisation des réactions des peuples traditionnels face à l’Occident et la modernisation. Il en comptabilise trois :

- Le rejet total de l’Occident, c’est-à-dire le rejet par de petites communautés traditionnelles non seulement des valeurs de l’Occident mais également des artifices de la modernisation. Huntington affirme que ce rejet est quasi insoutenable dans le monde « hyperglobalisé » dans lequel nous vivons. Une société traditionnelle ne peut lutter avec des arcs à flèches contre des chars !

- Le kémalisme consiste à adhérer à la fois à la modernisation et à l’occidentalisation. Il est fondé sur l’idée que la modernisation est désirable et nécessaire, que la culture indigène est incompatible avec la modernisation et doit être abandonnée ou abolie et que la société doit être entièrement occidentalisée afin de se moderniser convenablement. L’exemple le plus frappant est celui de la Turquie de Mustafa Kemal. Le problème des pays choisissant cette voie réside évidemment dans la déchirure profonde et douloureuse entre les valeurs ancestrales et la société moderne.

- Le réformisme tente de combiner la modernisation avec la préservation des valeurs, des pratiques et des institutions fondamentales de la culture propre à la société concernée. C’est la voie qu’ont choisie au XIXe siècle des pays comme la Chine ou le Japon : « éducation chinoise pour les principes fondamentaux, éducation occidentale pour la pratique. » - « esprit japonais, technique occidentale. »[10]