jeudi, 21 janvier 2010

L'itinéraired'Otto Strasser

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

L'itinéraire d'Otto Strasser

par Thierry MUDRY

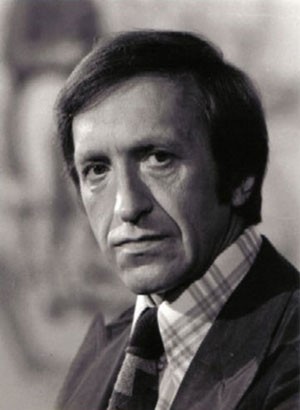

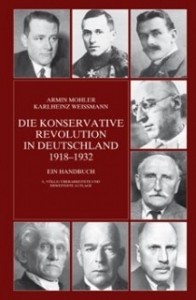

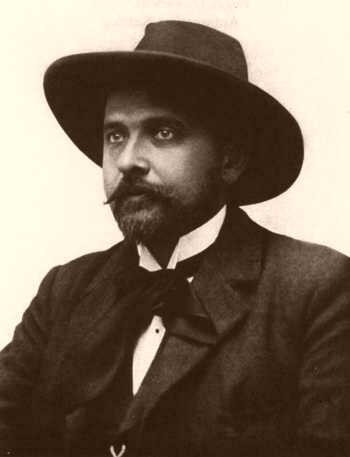

Un jeune universitaire français, Patrick Moreau, a fait paraître en Allemagne en 1985, une version abrégée de sa thèse de doctorat sur la "Communauté de combat national-socialiste révolutionnaire et le Front Noir" (cette thèse de 821 pages, soutenue en 1978 devant l'Université de Paris 1, n'est malheureusement pas diffusée en France). L'ouvrage de Moreau, très documenté et objectif, comporte une biographie (qui s'arrête en 1935) d'Otto Strasser, leader du nazisme de gauche dissident, une histoire du nazisme de gauche de 1925 à 1938 et une analyse des principaux thèmes constitutifs de l'idéologie "national-socialiste révolutionnaire".

Moreau dévoile l'existence d'un courant qui, se réclamant d'une authenticité national-socialiste, a résisté à la mainmise hitlérienne sur le parti nazi, résisté à l'Etat hitlerien et combattu vainement pour une Révolution socialiste allemande. L'histoire de ce courant s'identifie au destin de son principal animateur et idéologue : Otto Strasser.

Antécédents familiaux

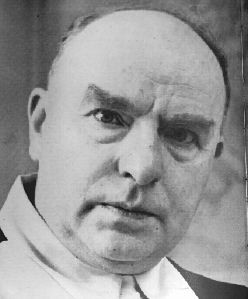

Otto Strasser naît le 10 septembre 1897 dans une famille de fonctionnaires bavarois. Son frère Gregor (qui sera l'un des chefs du parti nazi et un concurrent sérieux d'Hitler) est son aîné de cinq ans. L'un et l'autre bénéficient de solides antécédents familiaux: leur père Peter, qui s'intéresse à l'économie politique et à l'histoire, publie sous le pseudonyme de Paul Weger, une brochure intitulée "Das neue Wesen", dans laquelle il se prononce pour un socialisme chrétien et national. Selon Paul Strasser, frère de Gregor et d'Otto: "dans cette brochure se trouve déjà ébauché l'ensemble du programme culturel et politique de Gregor et d'Otto, à savoir un socialisme chrétien et national, qui y est désigné comme la solution aux contradictions et aux manques nés de la maladie libérale, capitaliste et internationale de notre temps". (Cité, p. 12).

Otto Strasser social-démocrate

Lorsqu'éclate la Grande Guerre, Otto Strasser interrompt ses études de droit et d'économie pour s'engager, dès le 2 août 1914 (il est le plus jeune engagé volontaire de Bavière). Sa brillante con-duite au Front lui vaudra d'être décoré de la Croix de Fer de première classe et d'être proposé pour l'Ordre Militaire de Max-Joseph. Avant sa démobilisation en avril/mai 1919, il participe, avec son frère Gregor, dans le Corps-Franc von Epp, à l'assaut contre la République soviétique de Bavière. Rendu à la vie civile, Otto re-prend ses études à Berlin en 1919 et fonde l'"Association universitaire des an-ciens combattants sociaux-démocrates". En 1920, à la tête de trois "centuries pro-létariennes", il résiste dans le quartier ouvrier berlinois de Steglitz au putsch Kapp (putsch d'extrême-droite). Il quitte peu après la SPD (parti social-démocrate) lorsque celle-ci refuse de respecter l'ac-cord de Bielefeld conclu avec les ouvriers de la Ruhr (cet accord prévoyant la non-intervention de l'armée dans la Ruhr, la répression des éléments contre-révolu-tionnaires et l'éloignement de ceux-ci de l'appareil de l'Etat, ainsi que de la natio-nalisation des grandes entreprises). Otto Strasser s'éloigne donc de la SPD sur la gauche.

Otto Strasser retourne en Bavière. Chez son frère Gregor, il rencontre Hitler et le général Ludendorff, mais refuse de se rallier au national-socialisme comme l'y invite son frère. Correspondant de la presse suisse et hollandaise, Otto "cou-vre", le 12 octobre 1920, le Congrès de l'USPD (Parti social-démocrate indépen-dant) à Halle où il rencontre Zinoviev. Il écrit dans "Das Gewissen", la revue des jeunes conservateurs Moeller van den Bruck et Heinrich von Gleichen, un long article sur sa rencontre avec Zinoviev. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Moeller van den Bruck qui le ralliera à ses idées.

Otto Strasser rentre peu après au ministère de l'approvisionnement, avant de travailler, à partir du printemps 1923, dans un consortium d'alcools. Entre 1920 et 1925, il s'opère dans l'esprit de Stras-ser un lent mûrissement idéologique sur fond d'expériences personnelles (expé-rience du Front et de la guerre civile, ren-contres avec Zinoviev et Moeller, expé-rience de la bureaucratie et du capita-lisme privé) et d'influences idéologiques diverses.

Otto Strasser National-Socialiste

Après le putsch manqué de 1923, l'em-prisonnement de Hitler et l'interdiction de la NSDAP qui l'ont suivi, Gregor Stras-ser s'est retrouvé en 1924 avec le général Ludendorff et le politicien völkisch von Graefe à la tête du parti nazi reconstitué. Aussitôt sorti de prison, Hitler réorga-nise la NSDAP (février 1925) et charge Gregor Strasser de la direction du Parti dans le Nord de l'Allemagne. Otto rejoint alors son frère qui l'a appelé auprès de lui. Otto sera l'idéologue, Gregor l'organi-sateur du nazisme nord-allemand.

En 1925, une "Communauté de travail des districts nord- et ouest-allemands de la NSDAP" est fondée sous la direction de Gregor Strasser, ces districts mani-festent ainsi leur volonté d'autonomie (et de démocratie interne) face à Munich. En outre, la NSDAP nord-allemande prend une orientation nettement gauchiste sous l'influence d'Otto Strasser et de Joseph Goebbels, qui exposent leurs idées dans un bimensuel destiné aux cadres du Parti, les "National-sozialistische Briefe". Dès oc-tobre 1925, Otto Strasser dote la NSDAP nord-allemande d'un programme radical.

Hitler réagit en déclarant inaltérables les vingt-cinq points du programme nazi de 1920 et en concentrant tous les pou-voirs de décision dans le Parti entre ses mains. Il rallie Goebbels en 1926, circon-vient Gregor Strasser en lui proposant le poste de chef de la propagande, puis de chef de l'organisation du Parti, exclut en-fin un certain nombre de "gauchistes" (no-tamment les Gauleiters de Silésie, Po-méranie et Saxe). Otto Strasser, isolé et en opposition totale avec la politique de plus en plus ouvertement conservatrice et pro-capitaliste de Hitler, se résoud fina-lement à quitter le Parti Nazi le 4 juillet 1930. Il fonde aussitôt la KGRNS, "Com-munauté de combat national-socialiste révolutionnaire".

Otto Strasser dissident

Mais, peu après la scission stras-serienne, deux événements entraînent la marginalisation de la KGNRS: tout d'abord la publication de la "déclaration-pro-gramme pour la libération nationale et sociale du peuple allemand" adoptée par le Parti Communiste allemand. Ce program-me exercera une attraction considérable sur les éléments nationalistes allemands anti-hitleriens et les détournera du Strasserisme (d'ailleurs dès l'automne 1930, une première crise "national-bolchévique" provoque le départ vers le Parti Communiste de trois responsables de la KGRNS : Korn, Rehm et Lorf); ensuite, le succès électoral du Parti Nazi lors des élections législatives du 14 septembre 1930 qui convainc beaucoup de nationaux-socialistes du bien fondé de la stratégie hitlerienne. La KGRNS est minée, en outre, par des dissensions internes qui opposent ses éléments les plus radicaux (natio-naux-bolchéviques) à la direction, plus modérée (Otto Strasser, Herbert Blank et le Major Buchrucker).

Otto Strasser essaie de sortir la KGRNS de son isolement en se rappro-chant, en 1931, des S.A. du nord de l'Alle-magne, qui, sous la direction de Walter Stennes, sont entrés en rébellion ouverte contre Hitler1 (mais ce rapprochement, mené sous les hospices du capitaine Ehr-hardt, dont les penchants réactionnaires sont connus, provoque le départ des na-tionaux-bolchéviques de la KGRNS). En octobre 1931, Otto Strasser fonde le "Front Noir", destiné à regrouper autour de la KGNRS un certain nombre d'organisa-tions proches d'elle, telles que le groupe paramilitaire "Wehrwolf", les "Camara-deries Oberland", les ex-S.A. de Stennes, une partie du Mouvement Paysan, le cercle constitué autour de la revue "die Tat", etc.

En 1933, décimée par la répression hitlerienne, la KGRNS se replie en Autri-che, puis, en 1934, en Tchécoslovaquie. En Allemagne, des groupes strasseriens clandestins subsisteront jusqu'en 1937, avant d'être démantelés et leurs membres emprisonnés ou déportés (l'un de ces an-ciens résistants, Karl-Ernst Naske, dirige aujourd'hui les "Strasser-Archiv"2).

L'idéologie strassérienne

Les idées d'Otto Strasser transparais-sent dans les programmes qu'il a élabo-rés, les articles, livres et brochures que ses amis et lui-même ont écrit. Parmi ces textes, les plus importants sont le pro-gramme de 1925 (résumé P.23), destiné à compléter le programme de 1920 du Parti Nazi, la proclamation du 4 juillet 1930 ("Les socialistes quittent la NSDAP" P.41/42), les "Quatorze thèses de la Ré-volution allemande", adoptées lors du pre-mier Congrès de la KGRNS en octobre 1930 (PP. 240 à 242), le manifeste du "Front Noir", adopté lors du deuxième Congrès de la KGRNS en octobre 1931 (pp. 250/251), et le livre "Construction du So-cialisme allemand", dont la première édi-tion date de 1932.

Une idéologie cohérente se dégage de ces textes, composée de trois éléments étroitement imbriqués: le nationalisme, l'"idéalisme völkisch" et le "socialisme allemand".

* Le nationalisme: Otto Strasser pro-pose la constitution d'un Etat (fédéral et démocratique) grand-allemand "de Memel à Strasbourg, d'Eupen à Vienne" et la li-bération de la Nation allemande du traité de Versailles et du plan Young. Il prône une guerre de libération contre l'Occident ("Nous saluons la Nouvelles Guerre" pp. 245/246), l'alliance avec l'Union sovié-tique et une solidarité internationale an-ti-impérialiste entre toutes les Nations opprimées. Otto Strasser s'en prend aussi avec vigueur aux Juifs, à la Franc-maçon-nerie et à l'Ultramontanisme (cette dé-nonciation des "puissances internatio-nales" semble s'inspirer des violents pamphlets du groupe Ludendorff). Mais les positions d'Otto Strasser vont évoluer. Lors de son exil en Tchécoslovaquie, deux points nouveaux apparaissent: un certain philosémitisme (Otto Strasser propose que soit conféré au peuple juif un statut protecteur de minorité nationale en Euro-pe et soutient le projet sioniste - Patrick Moreau pense que ce philosémitisme est purement tactique: Strasser cherche l'ap-pui des puissantes organisations anti-nazies américaines) et un projet de fédé-ration européenne qui permettrait d'éviter une nouvelle guerre (pp. 185/186). L'anti-occidentalisme et le pro-soviétisme de Strasser s'estompent.

- Au matérialisme bourgeois et mar-xiste, Otto Strasser oppose un "idéalisme völkisch" à fondement religieux.

- A la base de cet "idéalisme völ-kisch", on trouve le "Volk" conçu comme un organisme d'origine divine possédant des caractéristiques de nature physique (raciale), spirituelle et mentale.

La "Révolution allemande" doit, selon Otto Strasser, (re)créer les "formes" ap-propriées à la nature du peuple dans le domaine politique ou économique aussi bien que culturel. Ces formes seraient, dans le domaine économique, le fief (Erb-lehen); dans le domaine politique, l'auto-administration du peuple au moyen des "Stände", c'est-à-dire des états - état ou-vrier, état-paysan, etc. (ständische Selbstverwaltung) et, dans le domaine "culturel", une religiosité allemande 3.

- Principale expression de l'"idéalisme völkisch": un "principe d'amour" au sein du Volk - chacun reconnaissant dans les au-tres ses propres caractéristiques racia-les et culturelles (pp. 70 et 132) - qui doit marquer chaque acte de l'individu et de l'Etat.

Cet idéalisme völkisch entraîne le re-jet par Otto Strasser de l'idée de la lutte des classes au sein du Volk au profit d'une "révolution populaire" des ouvriers-pay-sans-classes moyennes (seule une toute petite minorité d'oppresseurs et d'exploi-teurs seraient éliminés), la condamnation de l'affrontement politique entre Alle-mands: Otto Strasser propose un Front uni de la base des partis extrémistes et des syndicats contre leur hiérarchie et contre le système (pp.69/70). Cet idéalisme völ-kisch sous-tend l'esprit du "socialisme allemand" prôné par Strasser et inspire le programme socialiste strasserien.

Le programme socialiste strasserien comporte les points suivants: la natio-nalisation (partielle) de la terre et des moyens de production, la participation ouvrière, le Plan, l'autarcie et le mono-pole de l'Etat sur le commerce extérieur.

Le "socialisme allemand" prétend s'op-poser au libéralisme comme au marxisme. L'opinion d'Otto Strasser sur le marxisme est cependant nuancée: "Le marxisme n'a-vait pour Strasser aucun caractère 'juif' spécifique comme chez Hitler, il n'était pas "l'invention du Juif Marx", mais l'éla-boration d'une méthode d'analyse des con-tradictions sociales et économiques de son époque (la période du capitalisme sauvage) mise au point par un philosophe doué. Strasser reconnaissait à la pensée marxiste aussi bien qu'à l'analyse de l'im-périalisme par Lénine une vérité objec-tive certaine. Il s'éloignait de la Weltan-schauung marxiste au niveau de ses im-plications philosophiques et utopiques. Le marxisme était le produit de l'ère du li-béralisme et témoignait dans sa méthode analytique et dans sa structure même d'une mentalité dont la tradition libérale remontait au contrat social de Rousseau.

L'erreur de Marx et des marxistes-lé-ninistes résidait, selon Strasser, en ce qu'ils croyaient pouvoir expliquer le déve-loppement historique au moyen des con-cepts de rapport de production et lutte de classes alors que ceux-ci n'apparais-saient valables que pour la période du ca-pitalisme. La dictature du prolétariat, l'internationalisme prolétarien, le com-munisme utopique n'étaient plus con-formes à une Allemagne dans laquelle un processus d'entière transformation des structures spirituelles, sociales et éco-nomiques était engagé, qui conduisait au remplacement du capitalisme par le so-cialisme, de la lutte des classes par la communauté du peuple et de l'internatio-nalisme par le nationalisme.

La théorie économique marxiste de-meurait un instrument nécessaire à la compréhension de l'histoire. Le marxisme philosophique et le bolchévisme de parti périssaient en même temps qu'un libéra-lisme entré en agonie" (pp 62/63).

Le "socialisme allemand" rejette le modèle prolétarien aussi bien que le mo-dèle bourgeois et propose de concilier la responsabilité, l'indépendance et la créa-tivité personnelles avec le sentiment de l'appartenance communautaire dans une société de travailleurs de classes moyen-nes et, plus particulièrement, de paysans (P.135). "Strasser, comme Jünger, rêva d'un nouveau "Travailleur", mais d'un type particulier, le type "Paysan", qu'il soit ouvrier paysan, intellectuel paysan, sol-dat paysan - autant de facettes d'un bouleversement social réalisé par la dislocation de la société industrielle, le démantèlement des usines, la réduction des populations urbaines et les transferts forcés de citoyens vers le travail régé-nérateur de la terre. Pour prendre des il-lustrations contemporaines de la volonté de rupture sociale de la tendance Stras-ser, certains aspects de son projet évo-quent aujourd'hui la Révolution Culturelle chinoise ou l'action des Khmers Rouges au Cambodge" (cf. Patrick Moreau "Socia-lisme national contre hitlerisme" dans La Revue d'Allemagne, tome XVI, n°3, Juillet-septembre 1984, P.493). Otto Strasser veut réorganiser la société alle-mande autour du type paysan. Pour ce fai-re, il préconise le partage des terres, la colonisation des régions agricoles de l'Est peu peuplées et la dispersion des grands complexes industriels en petites unités à travers tout le pays - ainsi naîtrait un type mixte ouvrier-paysan (cette dernière proposition évoque l'expérience des "hauts-fourneaux de poche" dans les com-munes populaires de la Chine commu-niste), PP.134 à 140. Patrick Moreau n'hé-site pas à qualifier Otto Strasser de "con-servateur agraire extrémiste" (article ci-té). Les conséquences de cette réorgani-sation de l'Allemagne (et de la socialisa-tion de l'économie qui doit l'accompagner) seraient: une réduction considérable de la production des biens de consommation du fait de l' "adoption d'un mode de vie spar-tiate où la consommation est réduite à la satisfaction quasi autarcique, au plan lo-cal, des besoins primaires" (article cité) et "l'institution nationale, puis interna-tionale, d'une sorte d'économie de troc" (Ibid.).

Le "socialisme allemand" refuse enfin la bureaucratie et le capitalisme privé (Otto Strasser connaît les méfaits des deux systèmes) et propose la nationali-sation des moyens de production et de la terre qui seraient ensuite (re)distribués à des entrepreneurs sous la forme de fiefs. Cette solution conjuguerait, si l'on en croit Strasser, les avantages de la pos-session individuelle et de la propriété collective.

Thierry MUDRY.

Patrick MOREAU, "Nationalsozialismus von links. Die "Kampfgemeinschaft Revo-lutionärer Nationalsozialisten" und die "Schwarze Front" Otto Strassers 1930-1935", Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1985, 268 S., 39,80 DM.

Notes :

1 Sur Walter Stennes : lire "Als Hitler nach Canossa ging" de Charles Drage (Berlin 1982)

2 "Strasser Archiv, correspondance : Karl-Ernst Naske, 5350 EUSKIRCHEN-Kreuzweingarten, R.F.A.

3 Cfr. "Weder Rom noch Moskau, sondern Deutschland, nichts als Deutschland", article d'Otto Strasser dans "Deutsche Revolution", 5 juillet 1931.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, weimar, années 20, années 30, national-socialisme, dissidence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 janvier 2010

Vus d'Alsace: les rapports franco-allemands

Archives de SYNERGIES EUROPENNES

Archives de SYNERGIES EUROPENNES

Vus d’Alsace:

les rapports franco-allemands

L’écrivain alsacien Martin Graff a publié depuis quatre ans trois livres chez l’éditeur Knesebeck, producteurs de très beaux livres d’art ou de photographie, notamment les portraits d’écrivains réalisés par la photographe Isolde Ohlbaum, dont le talent est véritablement époustouflant. La position de Graff est intéressante à plus d’un titre quand il juge les Français (de l’intérieur) et les Allemands: né dans un pays qui a été plusieurs fois bousculé d’un côté à l’autre, il connaît les insuffisances et les atouts des uns et des autres. Son bilinguisme parfait lui donne une lucidité extraordinaire, que les unilingues sont incapables d’imiter ou de capter. Graff se moque de ces lourdeaux gaulois ou germaniques qui affirment être les meilleurs amis du monde, sans être même capables de se comprendre réellement. Graff est tout naturellement européiste, car il l’est dans sa chair, par son travail quotidien dans les instituts radiophoniques (ARD, ZDF, ARTE). Quant à l’Europe technocratique de Maastricht, elle est affirmée par des politiciens qui ne connaissent pas spontanément la pluralité européenne. Graff a raison: la construction européenne doit être laissée aux gens sérieux, aux ressortissants de la ligne de fracture, aux bilingues nés (Martin Graff, Nackte Wahrheiten. Deutsche und Franzosen, ISBN 3-926901-72-1, DM 34, Knesebeck Verlag, Holzstrasse 26, D-80.469 München).

Dans un deuxième ouvrage, Graff étudie le passage sans heurt de l’Alsace de la germanité à la romanité française après 1945. Cet événement extraordinaire, unique en Europe, repose sur des sentiments que Graff discerne très clairement: les Allemands aiment l’Alsace, ils trouvent extraordinaire qu’elle ait gardé son identité germanique tout en adoptant la langue française. Mais les Alsaciens n’aiment pas être considérés comme les reliques d’une germanité idyllique et révolue: ils veulent que les Allemands les prennent au sérieux, cessent de voir en leur pays une “fata morgana gastronomico-touristique”. De même, l’Alsacien est agacé de devoir, en France comme en Allemagne, répondre à une image stéréotypée, élaborée dans des officines propagandistes depuis 1871. L’Alsacien n’est pas un patriote français portant des costumes folkloriques originaux et sympathiques (comme les chapeaux ronds des Bretons) ni un Allemand martyr, auquel on a confisqué de force sa germanité: il est un pont entre la France et l’Allemagne, le trait d’union indispensable dans une Europe en formation, donc un être d’avenir et non pas une relique (Martin Graff, Von Liebe keine Spur. Das Elsaß und die Deutsche, ISBN 3-926901-87-X, DM 39,80, Knesebeck, München, adresse supra).

Cette année, Martin Graff a changé de sujet, tout en assumant pleinement sa fonction d’Alsacien-pontifex, d’Alsacien qui jette des ponts au-dessus des mosaïques européennes. Le thème de son dernier livre est capital: il traite du Danube, du plus long fleuve d’Europe, qui est redevenu de fait son épine dorsale. Les riverains du Danube, écrit Graff, peuvent enfin se remettre à rêver, après la chute du Rideau de Fer. Ce livre sur le Danube est le résultat d’un reportage effectué par Graff pour le compte de la télévision allemande ZDF: il s’agissait de remonter le Danube, depuis son delta sur les rives de la Mer Noire jusqu’à sa source dans la Forêt Noire, à un jet de pierre de l’Alsace natale de Graff. Tous les peuples riverains du Danube sont confrontés d’une façon ou d’une autre à la mutliplicité, à la diversité fécondante des peuples et des cultures autochtones, que les machines étatiques rigides ou le libéralisme universaliste et consumériste veulent mettre au pas, diluer et effacer définitivement. Graff chante les mérites d’une multiculturalité enracinée et non d’une multiculturalité d’importation, en vrac, dans le désordre, incapable de s’organiser sinon dans de glauques réseaux mafieux. Claudio Magris avait chanté la fécondité littéraire des bords du Danube; Graff se penche davantage sur les hommes concrets, libérés du carcan marxiste, désillusionés par les belles promesses du libéralisme occidental qui leur a fait miroiter des villas californiennes et de luxueuses BMW et ne leur a donné que l’endettement et le chômage. La diversité danubienne, celle de son delta où Arméniens, Grecs, Turcs, Tatars, Italiens, Macédoniens, Gagaouzes, Circassiens, Kazakhs, Russes, Roumains, Moldaves, Valaques, Caucasiens, Tziganes, Bulgares, etc. vivent côte à côte dans la paix, est un tour de force, sans doute une imbrication pluriethnique unique au monde, mais elle est possible parce que personne là-bas n’ignore fondamentalement l’autre, connaît sa langue et sa culture, parce que le paysage extraordinaire du delta, porte de l’Europe pour les Caucasiens et les Anatoliens, leur a octroyé un destin commun. Graff nous lègue là une géoethnologie du Danube (M. Graff, Donauträume. Stromaufwärts nach Europa, ISBN 3-89660-044-3, DM 39,80, Knesebeck Verlag, München, adresse supra) (Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, alsace, france, allemagne, europe, affaires européennes, régions, régionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 janvier 2010

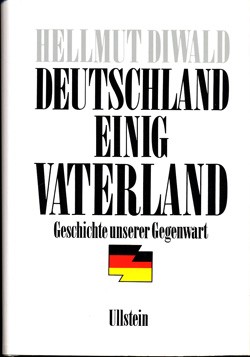

Entretien avec Hellmut Diwald

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Entretien avec Hellmut DIWALD

propos recueillis par Irmhild DESCHNER et Peter BOSSDORF

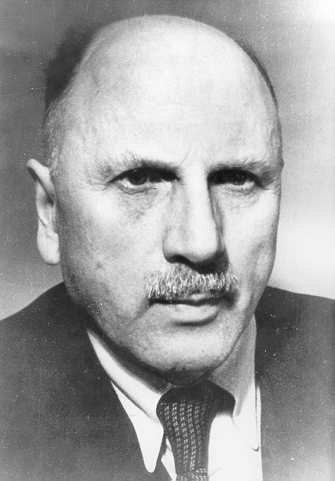

Hellmut Diwald, né en 1929 en Moravie méridionale, a passé sa jeunesse à Prague et à Nuremberg. Après avoir achevé des études d'ingénieur en 1950, il obtient un diplôme d'histoire et un autre de philosophie en 1953. Depuis 1965, il enseigne l'histoire moderne et contemporaine à l'Université d'Erlangen-Nuremberg. Hellmut Diwald a acquis la célébrité en 1969, quand il a fait paraître une biographie de Wallenstein, et en 1978, en publiant une Histoire des Allemands (Geschichte der Deutschen), qui provoqua un grand scandale, qui annonçait, huit ans à l'avance, la célèbre «querelle des historiens». Dans les années 80, Diwald a écrit et publié une quantité d'études, soulignant l'actualité de la question allemande.

ID/PB: Professeur, la fin de la guerre froide signifie-t-elle également la fin des problèmes de politique extérieure ou, au contraire, ces problèmes de politique extérieure se posent-ils dorénavant avec une acuité plus intense encore?

HD: On peut répondre par l'affirmative à vos deux questions. La fin de la guerre froide transforme globalement la politique internationale. Et la situation nouvelle est, à certains égards, bien plus imprévisible, car le nombre de dangers a cru: on l'a vu notamment quand Ukrainiens et Russes se sont querellés à propos de la flotte de la Mer Noire. Nous assisterons sans doute à l'éclosion de nouveaux conflits ailleurs, vu l'évolution qui se dessine dans le monde musulman. On peut le deviner avec ce qui s'est passé en Algérie.

ID/PB: Peut-on dire que les politiques suivies par les nouveaux Etats né sur le sol de l'ex-URSS sont dictées par des motivations nationales ou s'agit-il d'une tentative de faire passer dans le réel les valeurs occidentales?

HD: Pour moi, il s'agit surtout d'un retour à soi, à sa propre culture. Je ne parle pas de «valeurs occidentales» quand j'évoque les peuples d'Europe de l'Est ou de la CEI, ou quand je parle de leurs «nationalismes», car je n'oublie pas qu'en Union Soviétique, c'était une idéologie de facture occidentale qui était au pouvoir.

ID/PB: Pour nous Allemands, ce retour des peuples de l'Est européen à eux-mêmes, à leurs propres référents culturels, est-ce un signe positif?

HD: C'est un signe positif et prometteur. Dans la mesure où nous aussi, après la réunification partielle de l'Allemagne, ne souffrons plus, en tant que peuple ou partie de peuple, de l'étouffante pression marxiste ni de la doctrine d'Etat de l'ex-RDA. Pour nous aussi, la chute du Rideau de fer signifie le retour à une conscience de soi, qui nous apparaît sous des formes nouvelles, que nous avons encore à définir, à préciser.

ID/PB: Y a-t-il en Russie des traditions culturelles spécifiques qui peuvent spontanément s'aligner sur les conceptions occidentales de la démocratie et des droits de l'homme?

HD: Si ces traditions n'existent pas, ce n'est pas à nous de les imposer. C'est aux Russes à les faire advenir chez eux.

ID/PB: Ne court-on pas le danger, vu la disparité des moyens techniques et militaires modernes, que les Etats nationaux basculent dans une dépendance plus grande encore que par le passé?

HD: C'est possible, effectivement. Mais le danger de plus grande dépendance guettera surtout les Etats et les peuples de l'ex-URSS. Mais le plus gros problème, pour moi, c'est de savoir comment on va procéder pour imposer l'économie de marché dans ces pays. N'oublions pas que nous avons affaire à un pays où il n'y a jamais eu de classe moyenne, de bourgeoisie (au sens positif et industrieux du terme), pendant des décennies voire des siècles, si l'on inclut l'ère des Tsars. Jamais ces peuples n'ont appris à être autonomes.

ID/PB: L'Allemagne doit-elle s'engager politiquement ou économiquement dans ces régions?

HD: Economiquement, oui. Mais je reste très dubitatif quant aux chances de succès.

ID/PB: Mais n'y a-t-il pas de risques pour l'Allemagne, si elle prend des initiatives dans la CEI ou ailleurs? Par exemple, la prompte reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie par l'Allemagne a exposé cette dernière à un risque: s'aliéner les Etats occidentaux.

HD: Pour moi, c'est un risque que nous ne devons même pas prendre en considération. Ce que la CEE a fait dans le cas yougoslave relève davantage de la farce que d'une politique précise, qui sait quels sont ses objectifs. Quand des peuples comme les Croates ou les Slovènes mettent si nettement à l'avant-plan leur droit à l'auto-détermination et leur identité et perçoivent ce droit et cette identité comme un droit de la personne humaine, il est normal, pour des motifs tant d'ordre moral que d'ordre politique, que nous ne nous adressions pas à nos voisins, pour leur demander s'ils sont d'accord ou non que nous reconnaissions ces principes. Nous avons toujours trop longtemps attendu avant de donner notre avis. Evidemment, en disant haut et clair son avis, on ne se fait pas toujours des amis. Mais cela n'a aucune importance: l'espace du politique est un espace où personne n'a des amis.

ID/PB: Mais ce que vous nous dites là, est-ce de la Realpolitik? Ne doit-on pas, en première instance, se ranger aux côtés des Etats dont on dépend le plus?

HD: Dans quelques mois, la situation en Yougoslavie sera telle que l'avait prévue, en pionnier, le gouvernement de la République Fédérale. L'éclatement de la Yougoslavie est désormais un fait acquis: les problèmes actuels, aussi tragiques sont-ils, dérivent d'une contestation globale du tracé des frontières. Et la CEE devra se rendre à l'évidence. Ensuite, nous, Allemands, qui avons toujours été la locomotive de l'Europe, n'avons pas sans cesse à dire: si vous n'êtes pas de notre avis, c'est avec plaisir que nous allons tout de suite nous aligner sur vos positions. Les Hollandais ou les Belges pensent-ils qu'ils vont se heurter à nous, s'ils ne sont pas tout-à-fait sur la même longueur d'onde que nous? Non! Il est dans notre intérêt que les Croates et les Slovènes se considèrent comme des partenaires de l'Allemagne. Alors pourquoi n'aurions-nous pas agi comme nous avons agi?

ID/PB: Mais en agissant de la sorte, ne risque-t-on pas de freiner ou de menacer le processus d'intégration à l'œuvre au sein de la CEE?

HD: Si le processus d'intégration est menacé par de telles décisions, c'est qu'il ne vaut rien. Par ailleurs, je voudrais tout de même vous signaler que le processus d'intégration européenne est menacé par des dangers pires; la décision allemande de reconnaître la Croatie et la Slovénie a certes été une décision de haute politique, que la RFA a osé, en pionnière, prendre seule, mais c'était aussi une décision que pas un seul Etat européen ne pouvait, à longue échéance, omettre de prendre. Personne ne pouvait indéfiniment se boucher les oreilles et fermer les yeux.

ID/PB: Mais l'éclatement de la Yougoslavie ne risque-t-il pas de poser un précédent, que craignent, pour de bonnes raisons, plusieurs Etats de l'Europe de l'Ouest?

HD: Ce n'est pas notre problème. L'Allemagne a aussi ses minorités ethniques et elles ne posent pas de problèmes. Prenons l'exemple de la minorité danoise du Nord du pays: elle dispose de droits clairement définis. Et les réglementations qui gèrent cette minorité sont exemplaires; le monde entier pourrait les imiter. Si les Tyroliens du Sud recevaient de Rome ce que nous accordons aux Danois du Slesvig, ils seraient heureux.

ID/PB: Dans le Traité qui sanctionne la réunification, on a expressément rénoncé, pour la première fois, aux régions d'Allemagne orientale (Poméranie, Silésie, Prusse orientale, etc.). En 1992, l'Allemagne aura-t-elle encore intérêt à réclamer ces régions devenues sous-développées du point de vue économique et très abîmées sur le plan écologique?

HD: La décision politique qui a été prise à Bonn n'est qu'un aspect de la problématique, l'aspect extérieur. Pour moi, qui suis historien, je vois les choses d'une toute autre façon, évidemment. Quand il est question de la Silésie et qu'on me demande qui sont les Silésiens, je ne peux bien sûr pas répondre que ce sont des Polonais qui viennent de Pologne. Vous comprenez bien que ça ne va pas, qu'il est exclu de poser une telle assertion, qui va à l'encontre de toute vérité historique. En revanche, on peut dire: oui, en 1991, ces régions ont été cédées en vertu de plusieurs traités; et j'ajouterais, personnellement: elles ont été cédées par nécessité. On nous a imposé le dilemme suivant: vous ne pourrez vous réunir, si vous ne renoncez pas expressément à ces territoires. Mais, l'histoire étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un théâtre où surgit constamment l'imprévu, on ne peut pas encore dire avec certitude ce qu'il adviendra de la partie septentrionale de la Prusse orientale, après l'effondrement de l'URSS.

ID/PB: Peut-on encore parler aujourd'hui de sérieux conflits de frontières, mis à part ce qui se passe dans les pays du tiers-monde ou dans les Etats pluri-ethniques en phase de dissolution?

HD: A l'intérieur de l'Europe, les questions de frontières ne sont plus aussi importantes qu'elles ne l'ont été: c'est l'un des rares points positifs de l'intégration européenne.

ID/PB: Y a-t-il encore place en Europe, aujourd'hui, pour des conceptions ou des projets nationaux-étatiques ou stato-nationaux?

HD: Ce que l'on tente de définir comme «régionalisme», n'est rien d'autre qu'une revendication véhémente des groupes ethniques qui affirment ou veulent affirmer leur identité. Pourquoi ces groupes ethniques veulent-ils disposer de leur propre gouvernement? Pourquoi les Croates voudraient-ils leur propre gouvernement, si leur identité ne leur tenait pas à cœur?

ID/PB: N'y a-t-il pas là des motivations économiques qui entrent en ligne de compte?

HD: Non, ce sont des motivations historiques, religieuses, culturelles. Entre la Serbie et la Croatie, il y avait, jadis, un frontière très significative; la Serbie était perçue comme une zone intermédiaire entre l'Europe et le monde ottoman, tandis que la Croatie et la Slovénie faisaient partie de la monarchie austro-hongroise. Serbes et Croates ont été profondément déterminés par leurs destins historiques, très différents l'un de l'autre. Slovènes et Croates se sentent proches des Allemands, dont ils ont longtemps partagé l'histoire. Les choses se sont compliquées peu avant la première guerre mondiale: les Serbes ont rêvé de construire un royaume grand-serbe, en se soumettant tous les petits peuples ou minorités qui vivaient sur leur territoire ou aux alentours. La question qui se pose: cette volonté correspond-elle à l'idée que nous nous faisons de la justice?

ID/PB: Peut-on dès lors parler d'un retour de l'idée stato-nationale classique?

HD: Je ne crois pas. Nous n'assistons pas, je pense, au retour de la vieille conception de l'Etat-Nation, doté de droits de souveraineté, au sens classique du terme. Rien que parce qu'il y a imbrication étroite des économies les unes dans les autres, la souveraineté de chaque Etat est considérablement limitée; mais, en même temps, nous constatons que les pouvoirs exécutifs et législatifs sont demeurés intacts. Où trouve-t-on en Europe cette promptitude à renoncer à ses propres droits de souveraineté, que l'on observe chez nous? Evidemment, nous, Allemands, avons toujours trouvés qu'il était facile de renoncer à ses droits de souveraineté parce que depuis 1945, nous n'en avons plus.

ID/PB: Aujourd'hui, une bonne part du travail législatif se fait au niveau européen...

ID/PB: Aujourd'hui, une bonne part du travail législatif se fait au niveau européen...

HD: Oui mais ce travail législatif concerne essentiellement le domaine économique. Ce n'est pas pour rien que les politiciens de Bonn ont été déçus par les décisions de Maastricht; en effet, pratiquement rien n'a été fait dans le domaine institutionnel. Le gouvernement de Bonn a raconté partout, à grand renfort de publicité, que Maastricht a été un gros succès. Dans le fond, ça a été un bide complet.

ID/PB: Néanmoins, l'Allemagne joue un rôle directeur en Europe. Les vaincus de la seconde guerre mondiale sont-ils les vainqueurs de l'après-guerre?

HD: On résume souvent la situation par cette formule. A croire que, si une troisième guerre mondiale éclate, il vaudrait mieux se trouver dans le camp des vaincus.

ID/PB: La réunification semble donner raison aux adénaueriens et aux «atlantistes» qui préconisaient une politique dure contre l'URSS. Pensez-vous qu'une politique de «neutralisation» de l'Allemagne, comme le voulaient une certaine gauche et une certaine droite nationale, aurait prolongé inutilement la vie de l'URSS moribonde?

HD: Je ne crois pas que les atlantistes aient eu raison, ni d'ailleurs les protagonistes de la politique adenauerienne. Ceux qui le pensent interprètent mal les réalités politiques, géopolitiques et militaires. Si l'Allemagne avait opté pour la neutralité, l'URSS n'aurait eu aucun sursis complémentaire. Le système soviétique ne fonctionnait pas, avec ou sans guerre froide. Notre après-guerre a connu des phases de répit, où il n'y a pas eu la moindre course aux armements; pendant ces périodes de répit, l'URSS n'a pas progressé.

ID/PB: Après l'effondrement du communisme, peut-on encore parler d'un «ordre mondial»?

HD: Non, on assistera peut-être à des esquisses d'ordre mondial, mais non dans le sens où l'on pourrait dire: voilà, ceci est une construction équilibrée et harmonieuse, qui ne pose plus que quelques problèmes en certains points de friction. Observons la réalité contemporaine: l'Amérique est désormais incapable de faire face à ses propres problèmes intérieurs.

ID/PB: Et l'Allemagne, parvient-elle à résoudre les siens?

HD: Votre question peut nous amener à de très longs développements. Surtout dans le domaine de la consolidation juridique et constitutionnelle de la sphère politique. Je ne suis pas un théoricien de l'Etat. Mais je constate, comme beaucoup de mes concitoyens, que, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas en Allemagne, que nous, citoyens allemands, traitons notre communauté politique à la légère, sans la moindre gravité. J'ai un jour eu une formule ironique: notre rapport le plus intense à l'Etat concerne la législation fiscale, la réglementation de la circulation routière et le service militaire. Tout le reste nous est égal. L'Etat ne semble pas s'intéresser au citoyen individuel concret, car il table sur le citoyen majeur et émancipé. Mais l'Etat n'a jamais clairement défini ce qu'est exactement le citoyen majeur et émancipé, si ce n'est par des formules toute faites. Mais peut-on rencontrer quelque part, cet homme libre, responsable, etc., capable de prendre des décisions en toute sérénité et en toute liberté?

ID/PB: Mais n'est-ce pas précisément la rétention de cet Etat qui le rend si attachant?

HD: Non. Cette rétention sera exaltée parce qu'elle permet la liberté mais je ne crois pas que cela suffise pour donner à l'Etat une force générant la cohésion sociale.

ID/PB: Dans le cadre de la RFA, pensez-vous qu'il y ait encore place pour un parti conservateur ou un parti de droite?

HD: Conservateur ou de droite, je n'en sais rien et cela ne m'intéresse pas. Je ne vois pas non plus en quoi ces concepts de conservateur et de droite peuvent nous être encore utiles. En revanche, nous nous trouvons en face d'une quantité de problèmes concrets, qu'il faudrait affronter, de choses à changer et qu'il va falloir changer.

ID/PB: Vous vous êtes tenu éloigné de la politique partisane, mais vous ne vous êtes pas entièrement soustrait à elle. Je pense notamment au préambule du programme des Républicains, que vous avez rédigé...

HD: D'une part, je l'ai fait pour des raisons d'ordre privé. D'autre part, on peut saluer grosso modo la tentative de Schönhuber, qu'il poursuit d'ailleurs. Dans le fond, toute nouvelle formation politique, qui a l'intention de s'ancrer dans la vie politique, doit être saluée avec respect. Ne doit-on pas constater que les partis sont vieux et pétrifiés, qu'ils sont devenus des facteurs d'immobilisme? C'est un souci qui préoccupe surtout les partis eux-mêmes depuis des années, et pas seulement ceux qui ne sont membres d'aucune formation ou les citoyens engagés dans un parti ou un autre.

ID/PB: Après tous les échecs des partis de droite qu'a connus l'Allemagne, y a-t-il encore une chance pour un parti qui se positionnerait à droite de l'Union (le cartel des partis démocrates-chrétiens, ndt)?

HD: Oui. Je ne serais pas étonné si nous nous trouvons, dans deux ans, face à un paysage politique complètement modifié.

ID/PB: Professeur Diwald, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.

(une version légèrement différente de cet entretien est parue dans Junge Freiheit, n°1/2-1992; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).

00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 13 janvier 2010

Presseschau (Januar 2010 / 3)

Presseschau (Januar 2010/3)

Einige Links. Bei Interesse anklicken...

###

Nicht nur Außenminister der Polen, sondern auch der Türken ...

Türkei-Besuch

Westerwelle fordert faire Gespräche über EU-Beitritt

Bei seinem Besuch in Ankara hat Außenminister Westerwelle das in der schwarz-gelben Koalition umstrittene Thema eines EU-Beitritts der Türkei angesprochen. Das Land habe „einen Anspruch auf faire Verhandlungen“, sagte er. Zugleich mahnte er weitere Reformen in der Türkei an, etwa bei der Religionsfreiheit.

http://www.welt.de/politik/ausland/article5761915/Westerwelle-fordert-faire-Gespraeche-ueber-EU-Beitritt.html

Ausblick

Bis 2020 überholt China locker den Westen

Die Vorherrschaft des Westens ist beendet. Nun sind die Drittweltstaaten und die ehemaligen Kolonien dran. In der nächsten Dekade wird die Schwäche des Westens noch deutlicher werden. 2020 spielen nur noch China und Amerika eine Rolle, ist der britisch-amerikanische Historiker Niall Ferguson überzeugt.

http://www.welt.de/kultur/article5675814/Bis-2020-ueberholt-China-locker-den-Westen.html

Afghanistan

Geheimdienstexperten werfen US-Agenten Versagen vor

„Ahnungslos, unfähig, unbedeutend“: Ranghohe Geheimdienstexperten haben ein vernichtendes Urteil über die US-Agenten in Afghanistan gefällt. In einem Bericht vergleichen sie die Arbeit der Nachrichtendienste mit Wahrsagerei.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,670289,00.html

Anschlag in Afghanistan

Attackierte CIA-Basis plante Drohnen-Angriffe

Schwerer Schlag für die CIA: Bei einem Attentat in Afghanistan kamen sieben Geheimdienstler ums Leben. Laut „Washington Post“ spielt die betroffene Basis eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung geheimer Luftangriffe auf die Terroristenstützpunkte in der Region.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669739,00.html

Selbstmordanschlag

CIA-Attentäter war offenbar Al-Qaida-Doppelagent

Von Florian Flade

Offensichtlich hat sich die CIA von einem scheinbar vertrauenswürdigen Informanten täuschen lassen. Für den schwersten Anschlag auf CIA-Agenten seit fast 30 Jahren soll ein jordanischer Doppelagent verantwortlich sein. Bei dem Selbstmordattentat an Silvester starben sieben Mitarbeiter der CIA.

http://www.welt.de/politik/ausland/article5731849/CIA-Attentaeter-war-offenbar-Al-Qaida-Doppelagent.html

Sicherster Airport der Welt

Israelis vertrauen auf Spürsinn statt Nacktscanner

Von Michael Borgstede

Der internationale Flughafen von Tel Aviv gilt als der sicherste Airport der Welt. Und das, obwohl – oder weil – Israel seit Jahrzehnten Anschläge fürchten muß. Doch das Land kommt ohne Nacktscanner aus. Während anderswo nach den technischen Hilfsmitteln für Bomben gefahndet wird, suchen die Israelis nach dem Bombenleger.

http://www.welt.de/politik/ausland/article5702002/Israelis-vertrauen-auf-Spuersinn-statt-Nacktscanner.html

So einen Vorgesetzten wünscht man niemandem ...

Polizeipräsident Glietsch: Berliner Polizisten sollen ab 2010 Namensschilder tragen

Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch will 2010 die individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte einführen. In einem demokratischen Rechtsstaat sei es selbstverständlich, „daß der Bürger weiß, mit wem er es zu tun hat, wenn er einem Polizisten auf der Straße begegnet“, sagte Glietsch in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp. Daher wolle er, daß das Namenschild an der Uniform getragen werde. Seit 2003 werde den Berliner Polizisten empfohlen, dies freiwillig zu tun.

http://www.ad-hoc-news.de/polizeipraesident-ddp-interview-wiederholung-vom--/de/Polizeimeldungen/20834201

Im Extremfall könnte die Kennzeichnungspflicht zu so etwas führen ...

Racheakt in Mexiko

Drogenmafia richtet Familie eines Soldaten hin

Die mexikanische Drogenmafia hat auf grausame Art und Weise Rache genommen: Auftragskiller ermordeten die Familie eines der Elitesoldaten, der an der Jagd auf den Drogenboß Arturo Beltrán Leyva beteiligt gewesen und dabei getötet worden war.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,668889,00.html#ref=nldt

In was für einem Staat leben wir nur ...

Juristisches Problem

Waffenamnestie bereitet reuigen Bürgern Ärger

Von Martin Lutz

Bis zum Jahresende konnten Besitzer illegaler Waffen diese der Polizei übergeben und so straffrei ausgehen. Doch es gab einen Haken: Persönlich zur Polizei transportieren durfte man die Waffen nicht. Jetzt laufen zahlreiche Ermittlungsverfahren. So mancher Teilnehmer der Aktion fühlt sich verschaukelt.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5726792/Waffenamnestie-bereitet-reuigen-Buergern-Aerger.html

Dazu passend (gefunden bei sondereinheiten.de):

Viele Bürger haben nach dem Amoklauf in der Gegend von Winnenden ihre Waffen abgegeben. Die Mehrzahl gab dabei an, sie sei durch diesen Amoklauf zu der Erkenntnis gelangt, daß Waffen grundsätzlich nicht in Privatbesitz sein sollten. Eine erstaunliche Zahl von Bürgern gab in kurzer Zeit mehrere Tausend Waffen ab in dem Glauben der Staat würde diese Waffen vernichten.

In vielen Fällen hat der Staat aber diese Waffen für Spottpreise umgehend weiterverkauft. Es wurden mehrere tausend abgegebene Waffen vom Staat umgehend wieder an private Waffenbesitzer und auch an Händler verkauft. Des weiteren wurde bei der Lagerung der abgegebenen Waffen in mehreren Fällen geschlampt. Die gleichen Ämter die private Waffenbesitzer wegen der sicheren Aufbewahrung gängeln, bewahren die abgegebenen Waffen nicht sicher auf.

Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, kam es aufgrund der schlampigen Aufbewahrung in mehreren Fällen zum Diebstahl von abgegebenen Waffen. Der größte Fall war dabei in Crailsheim. Am 16 Juni entwendete dabei ein Dieb aus dem unverschlossenen Stahlschrank im Rathaus insgesamt 11 Schußwaffen. Und nur durch Zufall ist es der Polizei gelungen, den Dieb in diesem Fall zu ermitteln.

http://www.sondereinheiten.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=16714

Das allein war schon ein Hammer ...

Provinzposse

Beamte lassen sich elf Pistolen stehlen

Von Jörg Diehl

Peinliche Panne im baden-württembergischen Crailsheim: Unbekannte haben aus dem Tresorraum des Rathauses elf Pistolen gestohlen, die Bürger nach dem Amoklauf von Winnenden freiwillig zurückgegeben hatten. Die Beamten hatten die Panzertür nicht ordnungsgemäß verriegelt.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,631041,00.html

http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/waffen-aus-amt-gestohlen

Aber es kam noch dicker ...

Stadt Crailsheim in Waffengeschäfte verwickelt

Die Stadt Crailsheim soll Waffen, die nach dem Amoklauf in Winnenden zur Entsorgung abgegeben worden waren, verkauft haben. Das haben inzwischen zwei Vereine bestätigt.

http://www.suedkurier.de/news/baden-wuerttemberg/badenwuerttemberg/art330342,3856124

Bei der Polizei selbst – oder jedenfalls einigen ihrer Angehörigen – scheint auch einiges im argen zu liegen ... ;-)

Polizist

Sex beim Rosenkranzgebet

Überraschung bei der Morgenandacht: In einer Kirche in Oberbayern wurden die Gläubigen von eindeutigen Geräuschen gestört. Auf der Empore vergnügte sich ein Polizist mit seiner Freundin.

http://www.focus.de/panorama/welt/polizist-sex-beim-rosenkranzgebet_aid_467765.html

Linke

Das Erfolgsduo Lafontaine und Bartsch zerbricht

Von Thomas Vitzthum

Ein Machtkampf in der Linken? Davon will in der Partei offiziell niemand etwas wissen. Doch die Gemeinsamkeiten zwischen Parteichef Lafontaine und Bundesgeschäftsführer Bartsch sind aufgebraucht, das Gerangel um die Führung ist in vollem Gange. Zwei ominöse Briefe heizen die Unruhe weiter an.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5753224/Das-Erfolgsduo-Lafontaine-und-Bartsch-zerbricht.html

Zu schön, um wahr zu sein ...

Kommentar

Lafontaines Schweigen kann die Linke zerstören

Von Thomas Vitzthum

Die Debattenkultur in der Linkspartei liegt am Boden, Ost- und Westlinke haben sich entzweit. Bisher schweigt der prominenteste Vertreter der Partei dazu. Oskar Lafontaine muß sich jetzt endlich erklären. Sonst riskiert er, den von ihm vollbrachten Vereinigungsprozeß der Linken weit zurückzuwerfen.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5765052/Lafontaines-Schweigen-kann-die-Linke-zerstoeren.html

Streit mit der FDP

Steinbach bietet Verzicht auf Stiftungssitz an

Es kommt offenbar Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Vertriebenenpräsidentin Steinbach und der FDP. Steinbach würde auf den Stiftungssitz, auf dem die FDP sie nicht sehen will, verzichten. Dafür allerdings stellt sie Berichten zufolge zahlreiche Forderungen an die Regierung.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5727598/Steinbach-bietet-Verzicht-auf-Stiftungssitz-an.html

Thierse mal wieder ...

Streit um Stiftungssitz

Steinbachs Angebot sorgt für neue Mißtöne

Das Vorstoß von Erika Steinbach im Streit um die Besetzung des Stiftungsrats sorgt für neuen Ärger. Bundestagsvizepräsident Thierse warf der Vertriebenenpräsidentin vor, „erpresserisch“ vorzugehen. Die CSU dagegen fordert von Außenminister Westerwelle, auf Steinbachs Vorschlag „nicht wieder mit Blockade“ zu antworten.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5735217/Steinbachs-Angebot-sorgt-fuer-neue-Misstoene.html

Thierse nun wieder!

http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5ab3d022a46.0.html

Steinbach grüßt Westerwelle – in Stuttgart

Von Götz Kubitschek

Eine der konservativ-subversiven aktion (ksa) nahestehende Gruppe hat im Namen Erika Steinbachs – aber vermutlich ohne deren Segen – während des Dreikönigstreffens der FDP in Stuttgart einen Gruß an Westerwelle plaziert – oder war doch Polens Außenminister gemeint?

http://www.sezession.de/10315/steinbach-gruesst-westerwelle-in-stuttgart.html

Konservative Aktion besucht Westerwelle in Stuttgart: „Erika Steinbach grüßt herzlich Polens Außenminister!“

Zum heutigen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart konfrontierte eine der konservativ subversiven aktion (ksa) nahestehende Gruppe Außenminister Guido Westerwelle mit seiner Parteinahme für polnische Interessen im Streit um die Besetzung des Rates der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. Die Konservativen entrollten auf dem politischen Jahresauftakt der FDP ein Transparent: „Erika Steinbach grüßt herzlich Polens Außenminister!“ Westerwelle reagierte persönlich: „Stellen Sie sich bitte an den rechten Rand!“

http://www.blauenarzisse.de/v3/index.php/aktuelles/1224-konservative-aktion-besucht-westerwelle-in-stuttgart-erika-steinbach-gruesst-herzlich-polens-aussenminister

http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5d4471ec4b9.0.html

http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Ich-bin-nur-im-Ausland-zur-Diplomatie-verpflichtet_aid_803410.html

http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/FDP-Guido-Westerwelle;art122,2994767

http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/6/iptc-bdt-20100106-479-23467178xml

Die ewige Schuld der Euroamerikaner

Von Michael Wiesberg

Zwischen den Jahren gab der Greifswalder Althistoriker Egon Flaig dem Online-Magazin Telepolis ein umfängliches Interview, in dessen Mittelpunkt die Thesen seines Buches „Weltgeschichte der Sklaverei“ standen. Flaig gehört, dies sei hier am Rande eingeflochten, zu den wenigen deutschen Wissenschaftlern, die sich gegen das Märchen von der „islamischen Toleranz“ wenden. Im Verlauf des Gesprächs kam Flaig auch auf die islamische Sklaverei zu sprechen.

http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M53484fc6409.0.html

Brühl als Kriegsheld

Goebbels hätte „Stolz der Nation“ gut gefallen

Von Hanns-Georg Rodek

Quentin Tarantinos Kino-Hit „Inglourious Basterds“ handelt unter anderem von dem deutschen Kriegshelden Fredrick Zoller (gespielt von Daniel Brühl), über den Joseph Goebbels einen Propaganda-Film drehen läßt. Diesen Streifen hat Eli Roth jetzt tatsächlich produziert – als kurze Parodie mit dem Titel „Stolz der Nation“.

http://www.welt.de/kultur/article5722264/Goebbels-haette-Stolz-der-Nation-gut-gefallen.html

Grauen der Ära Mao

Als in China Kannibalismus herrschte

Von Johnny Erling

Ein halbes Jahrhundert nach der Ära Mao bricht ein Funktionär sein Schweigen über die bis heute in ihrem Ausmaß von Peking geleugneten Verbrechen dieser Zeit. Ganze Provinzen versanken damals in Massenmord und Kannibalismus. Hungersnöten fielen – zurückhaltenden Schätzungen zufolge – 25 Millionen Menschen zum Opfer.

http://www.welt.de/politik/ausland/article5769033/Als-in-China-Kannibalismus-herrschte.html

SPD-Ausschluß

Gutachten wirft Thilo Sarrazin Rassismus vor

Von Stefan Schulz

Ein Berliner Kreisverband der SPD hat einen Gutachter die umstrittenen Äußerungen von Bundesbanker Thilo Sarrazin (SPD) über türkische Migranten bewerten lassen. Zentrale Passagen hält der Experte für eindeutig rassistisch. Der Kreisverband will Sarrazin aus der Partei werfen. Der reagiert kämpferisch.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5771847/Gutachten-wirft-Thilo-Sarrazin-Rassismus-vor.html

Frankfurt

Schwul-lesbisches Jugendzentrum

„Kein bißchen unnormal“

http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/2179065_Schwul-lesbisches-Jugendzentrum-Kein-bisschen-unnormal.html

Dänemark

Polizei vereitelt Anschlag auf Mohammed-Karikaturisten

Er kam mit einer Axt und drang in das Haus von Kurt Westergaard ein: Die dänische Polizei hat den Angriff eines 28jährigen Somaliers mit Verbindungen zu al-Qaida auf den Mohammed-Karikaturisten knapp verhindert. Westergaard rettete sich in letzter Minute in einen Sicherheitsraum.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669748,00.html

Berlin: Polizist beim Geldholen niedergestochen

Ein Polizist ist am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Reinickendorf von einer Gruppe beim Geldabheben (Foto: Die Blutspuren vor der Bank sind am Morgen noch zu sehen) niedergestochen und schwer verletzt worden. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr. Dem Notarzt sagte der Polizist, es habe sich um Araber oder Türken gehandelt, die Geld gefordert und dann sofort zugestochen hätten.

http://www.pi-news.net/2010/01/berlin-polizist-beim-geld-holen-niedergestochen/

http://www.welt.de/berlin/article5709441/Berliner-Polizist-vor-Sparkasse-niedergestochen.html

http://www.rbb-online.de/nachrichten/vermischtes/2010_01/berliner_polizist.html

http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/3/iptc-hfk-20100103-24-23437110xml

http://www.bild.de/BILD/news/2010/01/03/bluttat-in-berlin/polizist-niedergestochen.html

Morgenpost: Täter war „Ausländer mit Mütze“

Das war der Morgenpost-Redaktion dann wohl doch etwas zu heikel. Hatte sie in ihrer ursprünglichen Meldung zum versuchten Polizistenmord noch von „Arabern oder Türken“ als möglichen Tätern berichtet, wurde daraus wie von Geisterhand ein „Ausländer mit Mütze“.

http://www.pi-news.net/2010/01/morgenpost-taeter-war-auslaender-mit-muetze/

Fall El-Sherbini: Polizist ohne Schuld

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Beamten ein

Dresden – Die Staatsanwaltschaft Dresden hat das Ermittlungsverfahren gegen den Bundespolizisten eingestellt, der den Ehemann der ermordeten Ägypterin Marwa El-Sherbini irrtümlich angeschossen hatte. Dem Beamten könne weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige Körperverletzung angelastet werden, teilte die Behörde am Dienstag in Dresden mit. El-Sherbinis Mann Elwy Okaz hatte am 1. Juli mit dem Rußlanddeutschen Alex W. gerungen, der zuvor in einem Dresdner Gerichtssaal wie von Sinnen auf die Frau eingestochen hatte. In dem Moment kam der Polizist in den Raum. Er hielt Elwy Okaz für den Angreifer und schoß ihm in den Oberschenkel.

http://www.sueddeutsche.de/p5f38B/3207134/Fall-El-Sherbini-Polizist-ohne-Schuld.html

El-Sherbini: Weitere Ermittlungen gefordert

Bis vor den Europäischen Gerichtshof will man gehen, wenn notwendig. So empört sich wutentbrannt der Witwer der in Dresden von einem Rußlanddeutschen ermordeten Marwa El Sherbini, nachdem er erkennen mußte, daß alle weiteren Ermittlungen in diesem Mordfall eingestellt werden. Erinnern wir uns: Der Täter Alex W. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Der Fall ist geklärt, sollte man meinen.

http://www.pi-news.net/2010/01/el-sherbini-weitere-ermittlungen-gefordert/#more-109425

Hamburg

SPD-„Obama“ wegen Scheinehevorwurfs angeklagt

Von Per Hinrichs

Bülent Ciftlik ist ein vorbildlich integrierter Deutschtürke. Er galt als Hoffnungsträger nicht nur der Hamburger SPD. Doch nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Ciftlik soll für die Anbahnung einer Scheinehe Geld genommen – und es in seinen Wahlkampf gesteckt haben.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5750613/SPD-Obama-wegen-Scheinehevorwurfs-angeklagt.html

14 Jahre nach der Tat

Münchner U-Bahn-Schläger müssen ins Gefängnis

Als ein 23jähriger zwei junge Männer bittet, in einem Münchner U-Bahnhof die Zigaretten zu löschen, wird er fast von ihnen getötet. Nur eine Not-OP rettete ihm nach mehreren Messerstichen das Leben. Das war im Jahr 1996. Jetzt wurden die beiden Männer für den Mordversuch verurteilt – 14 Jahre nach der Tat. [Da gab es wohl „ein wenig“ Migrantenbonus. Die Täter sind übrigens Cousins und heißen Enver und Rexhep.]

http://www.welt.de/vermischtes/article5732805/Muenchner-U-Bahn-Schlaeger-muessen-ins-Gefaengnis.html

http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/5/iptc-bdt-20100105-130-23453804xml

Freispruch verworfen

Urteil zu verbranntem Asylbewerber aufgehoben

Der Fall des Asylbewerbers Oury Jalloh, der in Polizeigewahrsam in einer Zelle verbrannte, wird neu verhandelt. Das BGH verwarf den Freispruch für den Polizisten, der während Jallohs Tod die Verantwortung in dem Dessauer Revier hatte. Er soll den Feueralarm der Zelle ignoriert und sogar abgeschaltet haben.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760389/Urteil-zu-verbranntem-Asylbewerber-aufgehoben.html

Zuwanderung

Polizeigewerkschaft warnt vor Integrationsdefiziten

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, sieht Handlungsbedarf in der Integrationspolitik. Die „Islamisierung“ in Deutschland nehme deutlich zu, sagte Freiberg. „Ob das in eine Radikalisierung umschlägt, hängt davon ab, ob sich die Integrationsdefizite noch vergrößern.“

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5708657/Polizeigewerkschaft-warnt-vor-Integrationsdefiziten.html

Polizei klagt über zunehmende Gewaltbereitschaft

http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2010/01/04/polizei-klagt-ueber-zunehmende-gewaltbereitschaft.html

http://www.hna.de/hessenstart/00_20100104165700_Hessische_Polizeigewerkschaft_beklagt_Gewalt_g.html

Antideutscher Ausrutscher

Von Thomas Paulwitz

„Ich rutsche nicht!“ schrieb mir eine empörte Sprachwelt-Leserin. Unser Anglizismenmuffel hatte Unerhörtes gewagt. Denn er hatte es sich nicht nehmen lassen, den Lesern seiner Kolumne zu wünschen, noch in „viele neue Jahre rutschen“ zu können. Das war zu viel für die gute Frau: „Ehrlich gesagt, ich bin entsetzt!“ Den Beweis der rechten nationalen Gesinnung blieben wir ihr schuldig: „Ich bin national, und Sie?“

http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5092bf9ef93.0.html

Kita-Debatte – Pro

Kitas sind wichtig für die kindliche Entwicklung

Von Sabine Höher

Wer Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken, ein schlechtes Gewissen macht, hat unrecht. Die Kleinen brauchen die Gesellschaft anderer Kinder. Eltern können deshalb viel leisten für die Entwicklung ihres Nachwuchses, doch alles Mutter und Vater zu überlassen, ist weder realistisch noch sinnvoll.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760813/Kitas-sind-wichtig-fuer-die-kindliche-Entwicklung.html

Contra

Kitas sind gut für Eltern, nicht für Kinder

Von Birgitta vom Lehn

Nur noch wenige Mütter und Väter können es sich leisten, nicht arbeiten zu gehen. Deshalb sind Kitas eine praktische Einrichtung. Doch den Kindern bringen sie keine Vorteile, auch wenn sie nun aller Orten in den Himmel gelobt werden. Denn ein individuelles Eingehen auf die Kleinen ist in der Kita kaum möglich.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760816/Kitas-sind-gut-fuer-Eltern-nicht-fuer-Kinder.html

Gerhard Amendt im Interview

Männer haben Kampf gegen Feminismus verpaßt

Von A. Seibel und J. Luig

Gerhard Amendt wirft den Männern vor, sich nur halbherzig gegen die Auswüchse des Feminismus gewehrt zu haben. Im Interview auf WELT ONLINE spricht der Soziologe über die Mißverständnisse zwischen den Geschlechtern, die letzten männlichen Domänen und den fehlenden Respekt der Frauen.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5711005/Maenner-haben-Kampf-gegen-Feminismus-verpasst.html

Die Zukunft des Journalismus – als Wohltätigkeitsveranstaltung

Von Hannes Stein

Die New Yorker Stiftung ProPublica finanziert investigative Recherchen. Also genau das, was sich immer weniger Medien leisten können

http://www.welt.de/die-welt/politik/article5745382/Die-Zukunft-des-Journalismus-als-Wohltaetigkeitsveranstaltung.html

Ein Plattenbau soll Altenburgs Marktplatz entstellen

Von Dankwart Guratzsch

Krieg und Sozialismus hat der Marktplatz von Altenburg überstanden. Jetzt soll er durch Neubauten entstellt werden. Dabei könnten die Stadtväter das mit gutem Gewissen noch verhindern. Schließlich gibt es viele Beispiele, die zeigen, daß sich mit der Sanierung von Altbauten das Stadtbild aufwerten läßt.

http://www.welt.de/kultur/article5679929/Ein-Plattenbau-soll-Altenburgs-Marktplatz-entstellen.html

Frankfurt und Warschau

Warnung vor der „McDonaldisierung“

http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E0CF4D561C3A5435D9420FBB97425DC54~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Bildungspolitik

Die Schulreform kommt

Von Florentine Anders

Berlins Bildungspolitiker haben gestern den Weg freigemacht zur umfassendsten Reform der hauptstädtischen Bildungslandschaft der letzten Jahrzehnte. Die nötigen Gesetzesänderungen haben mit den Stimmen der Koalition den Schulausschuß passiert. FDP und CDU stimmten dagegen. Die Grünen haben sich der Stimme enthalten.

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1235235/Die-Schulreform-kommt.html

http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2995846

Bildung

Bündnis gründet sich gegen Schulreform

Gegen die Einführung der Sekundarschule in Berlin will sich am Freitag ein Aktionsbündnis gründen.

http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2010_01/aktionsbuendnis_gegen.html

Hacker zeigen auf EU-Seite Mister Bean statt Zapatero

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gKg2iyiiOihVpabfBAuO6Qbug5Cw

NDR blamiert sich mit Quiz-Frage

„Kleines Schwarzes“: Jan Hofer beleidigt in TV-Show Madonnas Adoptiv-Tochter

http://www.mopo.de/2010/20100103/hamburg/panorama/ndr_blamiert_sich_mit_quiz_frage.html

„We are all Gay, Gypsy & Jew!“

http://www.sezession.de/10293/we-are-all-gay-gypsy-jew.html

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journaux, allemagne, europe, politique, affaires européennes, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 12 janvier 2010

Grezngänger Ernst Niekisch

Grenzgänger Ernst Niekisch

Grenzgänger Ernst Niekisch

Ex: http://rittermabuse.wordpress.com/

In der DDR bekleidete Ernst Niekisch zahlreiche Funktionen; dennoch entzog die deutsche Teilung ihm den Boden: »Zuletzt erkannte ich, dass man in Deutschland nur noch die Wahl habe, Amerikaner oder Russe zu sein. Wer mit Entschiedenheit eine eigene deutsche Position bewahren will, verfällt über kurz oder lang hoffnungsloser Vereinsamung.« In einem unveröffentlichten Manuskript schlug er tatsächlich kurz vor seinem Tod vor, die DDR, das »Bollwerk gegen den Westen«, in »Preußen« umzubenennen.

Als Grenzgänger zwischen links und rechts blieb Niekisch auch nach seinem Tod wirkungsmächtig. Bei vielen Versuchen, die Linke mit der Nation zu versöhnen, stand er Pate. Der Historiker Sebastian Haffner forderte noch im November 1989 angesichts der sich abzeichnenden Wiedervereinigung, Niekisch wieder auf die Tagesordnung zu setzen: »So unwahrscheinlich es klingen mag: Der wahre Theoretiker der Weltrevolution, die heute im Gange ist, ist nicht Marx und nicht einmal Lenin. Es ist Niekisch.«

00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, années 20, années 30, nationalisme révolutionnaire, nationalisme, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Entretien avec Günter Maschke

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Entretien avec Günter Maschke

Entretien avec Günter Maschke

propos recueillis par Dieter STEIN et Jürgen LANTER

Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?

Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?

GM: Oui. Car cette loi fondamentale (Grundgesetz) est pour une moitié un octroi, pour une autre moitié la production juridique de ceux qui collaborent avec les vainqueurs. On pourrait dire que cette constitution est un octroi que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Les meilleurs liens qui entravent l'Allemagne sont ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes.

Q.: Mais dans le débat qui a lieu aujourd'hui à propos de cette constitution, vous la défendez...

GM: Oui, nous devons défendre la loi fondamentale, la constitution existante car s'il fallait en créer une nouvelle, elle serait pire, du fait que notre peuple est complètement «rééduqué» et de ce fait, choisirait le pire. Toute nouvelle constitution, surtout si le peuple en débat, comme le souhaitent aussi bon nombre d'hommes de droite, connaîtrait une inflation de droits sociaux, un gonflement purement quantitatif des droits fondamentaux, et conduirait à la destruction des prérogatives minimales qui reviennent normalement à l'Etat national.

Q.: Donc, quelque chose de fondamental a changé depuis 1986, où vous écriviez dans votre article «Die Verschwörung des Flakhelfer» (= La conjuration des auxiliaires de la DCA; ndlr: mobilisés à partir de 1944, les jeunes hommes de 14 à 17 ans devaient servir les batteries de DCA dans les villes allemandes; c'est au sein de cette classe d'âge que se sont développées, pour la première fois en Allemagne, certaines modes américaines de nature individualiste, telles que l'engouement pour le jazz, pour les mouvements swing et zazou; c'est évidemment cette classe d'âge-là qui tient les rênes du pouvoir dans la RFA actuelle; en parlant de conjuration des auxiliaires de la DCA, G. Maschke entendait stigmatiser la propension à aduler tout ce qui est américain de même que la rupture avec toutes les traditions politiques et culturelles européennes). Dans cet article aux accents pamphlétaires, vous écriviez que la Constitution était une prison de laquelle il fallait s'échapper...

GM: Vu la dégénérescence du peuple allemand, nous devons partir du principe que toute nouvelle constitution serait pire que celle qui existe actuellement. Les rapports de force sont clairs et le resteraient: nous devrions donc nous débarrasser d'abord de cette nouvelle constitution, si elle en venait à exister. En disant cela, je me doute bien que j'étonne les «nationaux»...

Q.: Depuis le 9 novembre 1989, jour où le Mur est tombé, et depuis le 3 octobre 1990, jour officiel de la réunification, dans quelle mesure la situation a-t-elle changé?

GM: D'abord, je dirais que la servilité des Allemands à l'égard des puissances étrangères s'est encore accrue. Ma thèse a toujours été la suivante: rien, dans cette réunification, ne pouvait effrayer la France ou l'Angleterre. Comme nous sommes devenus terriblement grands, nous sommes bien décidés, désormais, à prouver, par tous les moyens et dans des circonstances plus critiques, notre bonne nature bien inoffensive. L'argumentaire développé par le camp national ou par les établis qui ont encore un petit sens de la Nation s'est estompé; il ne s'est nullement renforcé. Nous tranquilisons le monde entier, en lui disant qu'il s'agit du processus d'unification européenne qui est en cours et que l'unité allemande n'en est qu'une facette, une étape. Si d'aventure on rendait aux Allemands les territoires de l'Est (englobés dans la Pologne ou l'URSS), l'Autriche ou le Tyrol du Sud, ces braves Teutons n'oseraient même plus respirer; ainsi, à la joie du monde entier, la question allemande serait enfin réglée. Mais trêve de plaisanterie... L'enjeu, la Guerre du Golfe nous l'a montré. Le gouvernement fédéral a payé vite, sans sourciller, pour la guerre des Alliés qui, soit dit en passant, a eu pour résultat de maintenir leur domination sur l'Allemagne. Ce gouvernement n'a pas osé exiger une augmentation des impôts pour améliorer le sort de nos propres compatriotes de l'ex-RDA, mais lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, il a immédiatement imposé une augmentation et a soutenu une action militaire qui a fait passer un peu plus de 100.000 Irakiens de vie à trépas. Admettons que la guerre du Golfe a servi de prétexte pour faire passer une nécessaire augmentation des impôts. Il n'empêche que le procédé, que ce type de justification, dévoile la déchéance morale de nos milieux officiels. Pas d'augmentation des impôts pour l'Allemagne centrale, mais une augmentation pour permettre aux Américains de massacrer les Irakiens qui ne nous menaçaient nullement. Je ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer cette aberration, même si je stigmatise très souvent les hypocrisies à connotations humanistes qui conduisent à l'inhumanité. Je préfère les discours non humanistes qui ne conduisent pas à l'inhumanité.

Q.: Comment le gouvernement fédéral aurait-il dû agir?

GM: Il avait deux possibilités, qui peuvent sembler contradictoires à première vue. J'aime toujours paraphraser Charles Maurras et dire «La nation d'abord!». Première possibilité: nous aurions dû participer à la guerre avec un fort contingent, si possible un contingent quantitativement supérieur à celui des Britanniques, mais exclusivement avec des troupes terrestres, car, nous Allemands, savons trop bien ce qu'est la guerre aérienne. Nous aurions alors dû lier cet engagement à plusieurs conditions: avoir un siège dans le Conseil de Sécurité, faire supprimer les clauses des Nations Unies qui font toujours de nous «une nation ennemie», faire en sorte que le traité nous interdisant de posséder des armes nucléaires soit rendu caduc. Il y a au moins certains indices qui nous font croire que les Etats-Unis auraient accepté ces conditions. Deuxième possibilité: nous aurions dû refuser catégoriquement de nous impliquer dans cette guerre, de quelque façon que ce soit; nous aurions dû agir au sein de l'ONU, surtout au moment où elle était encore réticente, et faire avancer les choses de façon telle, que nous aurions déclenché un conflit de grande envergure avec les Etats-Unis. Ces deux scénarios n'apparaissent fantasques que parce que notre dégénérescence nationale et politique est désormais sans limites.

Q.: Mais la bombe atomique ne jette-t-elle pas un discrédit définitif sur le phénomène de la guerre?

GM: Non. Le vrai problème est celui de sa localisation. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, à une conception merveilleuse de la guerre limitée, de la guerre sur mesure. Il n'empêche que le phénomène de la guerre doit être accepté en tant que régulateur de tout statu quo devenu inacceptable. Sinon, devant toute crise semblable à celle du Koweit, nous devrons nous poser la question: devons-nous répéter ou non l'action que nous avons entreprise dans le Golfe? Alors, si nous la répétons effectivement, nous créons de facto une situation où plus aucun droit des gens n'est en vigueur, c'est-à-dire où seule une grande puissance exécute ses plans de guerre sans égard pour personne et impose au reste du monde ses intérêts particuliers. Or comme toute action contre une grande puissance s'avère impossible, nous aurions en effet un nouvel ordre mondial, centré sur la grande puissance dominante. Et si nous ne répétons pas l'action ou si nous introduisons dans la pratique politique un «double critère» (nous intervenons contre l'Irak mais non contre Israël), alors le nouveau droit des gens, expression du nouvel ordre envisagé, échouera comme a échoué le droit des gens imposé par Genève jadis. S'il n'y a plus assez de possibilités pour faire accepter une mutation pacifique, pour amorcer une révision générale des traités, alors nous devons accepter la guerre, par nécessité. J'ajouterais en passant que toute la Guerre du Golfe a été une provocation, car, depuis 1988, le Koweit menait une guerre froide et une guerre économique contre l'Irak, avec l'encouragement des Américains.

Q.: L'Allemagne est-elle incapable, aujourd'hui, de mener une politique extérieure cohérente?

GM: A chaque occasion qui se présentera sur la scène de la grande politique, on verra que non seulement nous sommes incapables de mener une opération, quelle qu'elle soit, mais, pire, que nous ne le voulons pas.

Q.: Pourquoi?

GM: Parce qu'il y a le problème de la culpabilité, et celui du refoulement: nous avons refoulé nos instincts politiques profonds et naturels. Tant que ce refoulement et cette culpabilité seront là, tant que leurs retombées concrètes ne seront pas définitivement éliminées, il ne pourra pas y avoir de politique allemande.

Q.: Donc l'Allemagne ne cesse de capituler sur tous les fronts...

GM: Oui. Et cela appelle une autre question: sur les monuments aux morts de l'avenir, inscrira-t-on «ils sont tombés pour que soit imposée la résolution 1786 de l'ONU»? Au printemps de cette année 1991, on pouvait repérer deux formes de lâcheté en Allemagne. Il y avait la lâcheté de ceux qui, en toutes circonstances, hissent toujours le drapeau blanc. Et il y avait aussi la servilité de la CSU qui disait: «nous devons combattre aux côtés de nos amis!». C'était une servilité machiste qui, inconditionnellement, voulait que nous exécutions les caprices de nos pseudo-amis.

Q.: Sur le plan de la politique intérieure, qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants du débat sur la Guerre du Golfe?

GM: Le vainqueur est inconstestablement la gauche, style UNESCO. Celle qui n'a que les droits de l'homme à la bouche, etc. et estime que ce discours exprime les plus hautes valeurs de l'humanité. Mais il est une question que ces braves gens ne se posent pas: QUI décide de l'interprétation de ces droits et de ces valeurs? QUI va les imposer au monde? La réponse est simple: dans le doute, ce sera toujours la puissance la plus puissante. Alors, bonjour le droit du plus fort! Les droits de l'homme, récemment, ont servi de levier pour faire basculer le socialisme. A ce moment-là, la gauche protestait encore. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme servent à fractionner, à diviser les grands espaces qui recherchent leur unité, où à détruire des Etats qui refusent l'alignement, où, plus simplement, pour empêcher certains Etats de fonctionner normalement.

Q.: Que pensez-vous du pluralisme?

GM: Chez nous, on entend, par «pluralisme», un mode de fonctionnement politique qui subsiste encore ci et là à grand peine. On prétend que le pluralisme, ce sont des camps politiques, opposés sur le plan de leurs Weltanschauungen, qui règlent leurs différends en négociant des compromis. Or la RFA, si l'on fait abstraction des nouveaux Länder d'Allemagne centrale, est un pays idéologiquement arasé. Les oppositions d'ordre confessionnel ne constituent plus un facteur; les partis ne sont plus des «armées» et n'exigent plus de leurs membres qu'ils s'engagent totalement, comme du temps de la République de Weimar. A cette époque, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, les «totalités parcellisées» se juxtaposaient. On naissait quasiment communiste, catholique du Zentrum, social-démocrate, etc. On passait sa jeunesse dans le mouvement de jeunesse du parti, on s'affiliait à son association sportive et, au bout du rouleau, on était enterré grâce à la caisse d'allocation-décès que les coreligionnaires avaient fondée... Ce pluralisme, qui méritait bien son nom, n'existe plus. Chez nous, aujourd'hui, ce qui domine, c'est une mise-au-pas intérieure complète, où, pour faire bonne mesure, on laisse subsister de petites différences mineures. Les bonnes consciences se réjouissent de cette situation: elles estiment que la RFA a résolu l'énigme de l'histoire. C'est là notre nouveau wilhelminisme: «on y est arrivé, hourra!»; nous avons tiré les leçons des erreurs de nos grands-pères. Voilà le consensus et nous, qui étions, paraît-il, un peuple de héros (Helden), sommes devenus de véritables marchands (Händler), pacifiques, amoureux de l'argent et roublards. Qui plus est, la fourchette de ce qui peut être dit et pensé sans encourir de sanctions s'est réduite continuellement depuis les années 50. Je vous rappellerais qu'en 1955 paraissait, dans une grande maison d'édition, la Deutsche Verlags-Anstalt, un livre de Wilfried Martini, Das Ende aller Sicherheit, l'une des critiques les plus pertinentes de la démocratie parlementaire. Ce livre, aujourd'hui, ne pourrait plus paraître que chez un éditeur ultra-snob ou dans une maison minuscule d'obédience extrême-droitiste. Cela prouve bien que l'espace de liberté intellectuelle qui nous reste se rétrécit comme une peau de chagrin. Les critiques du système, de la trempe d'un Martini, ont été sans cesse refoulés, houspillés dans les feuilles les plus obscures ou les cénacles les plus sombres: une fatalité pour l'intelligence! L'Allemagne centrale, l'ex-RDA, ne nous apportera aucun renouveau spirituel. Les intellectuels de ces provinces-là sont en grande majorité des adeptes extatiques de l'idéologie libérale de gauche, du pacifisme et de la panacée «droit-de-l'hommarde». Ils n'ont conservé de l'idéologie officielle de la SED (le parti au pouvoir) que le miel humaniste: ils ne veulent plus entendre parler d'inimitié (au sens schmittien), de conflit, d'agonalité, et fourrent leur nez dans les bouquins indigestes et abscons de Sternberger et de Habermas. Mesurez le désastre: les 40 ans d'oppression SED n'ont même pas eu l'effet d'accroître l'intelligence des oppressés!