Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

L'Allemagne à la croisée des chemins

Intervention de Robert Steuckers au séminaire d'Ile-de-France de «Synergies Européennes», le 26 octobre 1997

Généralement, les observateurs des réalités allemandes en dehors de l'espace linguistique germanophone sont assez peu attentifs à certaines définitions que les Allemands donnent d'eux-mêmes. Certes, la culture allemande mettant principalement l'accent sur le particulier, ces définitions varient à l'infini: elles dépendent des options idéologiques ou philosophiques personnelles des auteurs, de leurs idiosyncrasies. Mais il en est une qui résume bien l'inquiétude voire la névrose allemande: c'est la définition de l'Allemagne comme “verspätete Nation”, comme nation retardée, comme nation “en retard”, comme nation “tard-venue” sur l'échiquier européen et international. Ce concept de “verspätete Nation” a été forgé par le philosophe Helmuth Plessner, peu connu des germanistes français et a fortiori du grand public, malgré qu'il ait été un opposant au régime hitlérien, contraint à l'exil. Pour Plessner, les Allemands, en tant que “tard-venus” sur la scène politique internationale, ne parviennent pas à rattraper le retard qui les sépare des Français ou des Anglais, voire des Russes, essayent de développer des idéologies de l'accélération, cherchent désespérément à se débarrasser de ballasts du passé, conservent une certaine immaturité politique (qui se traduit par le moralisme, le chauvinisme, l'exaltation, etc.), due à l'absence de “grandes idées incontestables” (au sens où l'entendaient en France Hauriaux ou Charles Benoist).

Plessner et tous ceux qui partagent sa vision de l'histoire allemande constatent que du XVIIième siècle à Bismarck, le Reich est un territoire éclaté, à la merci de toutes les puissances voisines, en dépit de la lente puis fulgurante ascension de la Prusse. Richelieu s'était érigé en protecteur des “libertés allemandes”, entendons par là le protecteur de tous les séparatismes et de tous les particularismes, qui tirent à hue et à dia, empêchant les diverses composantes de la germanité continentale de fusionner en une unité politique cohérente. Churchill en 1945-46 prônait une version britannique de cette stratégie en cherchant à imposer au Reich vaincu un fédéralisme séparatiste, que les critiques allemands nommeront bien vite “fédéralisme d'octroi”. A ce morcellement territorial s'ajoute la division confessionnelle entre catholiques et protestants. Même si cette division s'estompe aujourd'hui, elle a eu des effets calamiteux à long terme sur l'histoire allemande: l'Empereur Ferdinand II, champion du camp catholique, annonçait à tout qui voulait l'entendre qu'il préférait régner sur un désert plutôt que sur un pays peuplé d'hérétiques. La logique d'une guerre civile sans compromis, menée jusqu'à l'absurde et la folie, a frappé l'Allemagne dès les premières décennies du XVIIième siècle. Wallenstein, génial chef de guerre au service de cet Empereur catholique fanatique, s'est rapidement rendu compte de la folie et de l'aveuglement du monarque: il a fait de timides propositions de paix, suggéré un plan de réconciliation. Il a été assassiné.

«Grand siècle» et «Siècle des malheurs»

La mécompréhension fondamentale entre Allemands et Français, qui a débouché sur les trois guerres franco-allemandes de ces 150 dernières années, provient directement des événements terribles du XVIIième siècle. La France a connu à cette époque son grand siècle et y a forgé les puissants ressorts de sa culture et de son prestige. L'Allemagne a été plongée dans l'horreur et la misère. Les manuels scolaires français parlent du “Grand Siècle”, tandis que leurs équivalents belges parlent du “Siècle des malheurs” et que la littérature allemande a produit cette grande fresque tragique de Grimmelshausen, qui brosse un tableau de feu et de cendres: celui des misères de la guerre de Trente Ans, affrontées avec un stoïcisme amer par “Mère Courage”, l'héroïne de Grimmelshausen qui a inspiré Brecht en ce siècle.

Au XVIIIième siècle, quand le mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette induit une trêve dans la guerre séculaire entre la monarchie française, alliée des Turcs, et l'Autriche, porteuse de la dignité impériale, la philosophie de l'histoire de Herder prône un retour aux Grecs, aux Germains, aux héritages pré-chrétiens et aux racines premières des cultures européennes. Cette orientation philosophique s'explique partiellement par une volonté de dépasser les clivages confessionnels, générateurs de guerres civiles atroces et sans solution. Pour éviter la césure protestantisme/catholicisme, pour éviter toute réédition du “siècle des malheurs”, la philosophie se laïcise; le néo-paganisme dérivé d'une lecture anti-chrétienne de Herder (chez Reynitzsch par exemple), le jacobinisme mystique et national de Fichte, sont les manifestations diverses d'une volonté de paix civile: si l'Allemagne dépasse les clivages religieux qui la traversent, si un néo-paganisme dépasse les confessions chrétiennes qui se sont entredéchirées, si l'idéologie idéaliste et nationaliste de l'unité nationale triomphe, paix et prospérité reviendront et la culture s'épanouira, pensent à cette époque les philosophes allemands, avec une certaine dose de naïveté.

De Bismarck à Weimar

Au début du XIXième siècle, le nationalisme radical, exprimé par des figures comme Arndt ou Jahn, est une idéologie unificatrice voire centralisatrice appelé à effacer sur le territoire allemand le morcellement politique dû à la diplomatie de Richelieu. Bismarck, quelques décennies plus tard, fournit à son pays un appareil diplomatique solide, visant un équilibre des puissances en Europe, notamment par des accords tacites avec la Russie. Guillaume II ruinera cet équilibre en multipliant les maladresses. L'effondrement de l'équilibre bismarckien a conduit aux boucheries de la Grande Guerre et, pour l'Allemagne, à la défaite de 1918 et à la proclamation de la République de Weimar.

Cette république de Weimar dispose d'une souveraineté limitée, avec une armée réduite (qui esquive toutefois les clauses du Traité de Versailles en coopérant en Russie avec l'Armée Rouge), avec une monnaie anéantie et une économie “pénétrée” par les capitaux américains. A tout cela s'ajoute une occupation militaire française en Rhénanie et dans la Ruhr, à laquelle succède la démilitarisation de la rive gauche du Rhin. Les Allemands perçoivent cette situation comme une terrible vexation, injuste à leurs yeux car leur nation, disent-ils, est importante et grande sur les plans démographique, culturel et scientifique. Les Alliés, dit la propagande nationaliste sous Weimar, prouvent leur barbarie en confisquant tout avenir aux enfants allemands, en méprisant les productions culturelles et scientifiques allemandes, pourtant indépassables.

1945: finis Germaniae

En 1945, après l'effondrement du IIIième Reich, la défaite est encore plus cuisante et humiliante. La totalité du territoire —et non plus les seules régions de Rhénanie et de la Ruhr— est divisée en quatre zones d'occupation (quant aux provinces de Poméranie, de Posnanie et de Silésie, elles passent sous “administration polonaise” avant d'être purement et simplement annexées). Pendant quatre ans, de 1945 à 1949, le pouvoir est exercée par les Alliés, y compris le pouvoir judiciaire. En dépit de la naissance des deux Etats allemands en 1949, la RFA, à l'Ouest, est jugulée dans sa souveraineté. A partir de 1955, 90% des effectifs de l'armée ouest-allemande sont versés dans les unités de l'OTAN, donc se retrouvent sous commandement américain (seuls quelques régiments de police en Bavière et dans le Baden-Wurtemberg et les régiments de gardes-frontières sont sous commandement allemand autonome). C'est dans les 10% hors OTAN que se sont recrutées récemment les unités de l'Eurocorps.

Il me paraît bon de rappeler sommairement, pour des raisons didactiques, quelques grandes étapes de l'histoire de la RFA:

1. De 1945 à 1949, nous avons donc un système d'occupation totale, sans aucun espace de souveraineté allemand.

2. En 1949, la RFA se donne une constitution fédérale, avec l'approbation des Alliés occidentaux qui croient ainsi affaiblir l'Etat allemand. La zone soviétique se constitue en un Etat de facture soviétique.

3. En 1952, Staline propose la réunification allemande, le rétablissement de la souveraineté allemande dans un Etat démocratique fort, neutre et soustrait à l'influence directe des puissances occidentales.

4. En 1955, la RFA adhère à l'OTAN et récupère la Sarre que la France voulait annexer. Le retour de la Sarre à la mère-patrie allemande a été baptisé la “petite réunification”, dans la mesure où la RFA a mis au point un système d'“annexion monétaire”, répété à plus grande échelle lors de la “grande réunification” de 1989/90. La France s'en tire avec une consolation: elle garde une station de radio (Europe n°1) en Sarre et espère influencer les esprits. Ce sera un échec, mais cette politique est pratiquée aujourd'hui, avec des visées annexionistes au Luxembourg (via RTL), en Wallonie et dans la périphérie de Bruxelles.

5. En 1963, on assiste au rapprochement franco-allemand.

6. En 1967/68, l'Allemagne est secouée par l'effervescence étudiante et contestatrice, qui introduit les manies de 68 dans la société allemande, restée jusque là très traditionnelle et conventionnelle. Cependant, Rudi Dutschke, leader contestataire, est en faveur de la souveraineté nationale, contrairement aux soixante-huitards français, qui ont contribué à torpiller la voie indépendantiste et non alignée du gaullisme des années 60.

7. Après l'effervescence étudiante, s'ouvre l'Ostpolitik (= la politique à l'Est) de la “grande coalition” socialiste et démocrate-chrétienne (CDU + SPD), orchestrée par Kiesinger et Willy Brandt. Cette ouverture au bloc de l'Est inquiète la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, qui craignent un nouveau rapprochement germano-soviétique.

8. De 1980 à 1983, l'affaire des euromissiles secoue durablement la société allemande et interpelle la gauche, dont les intellectuels redécouvrent subitement la valeur “nation”. On voit éclore le “national-pacifisme”, le “national-neutralisme”, discutés avec passion à droite comme à gauche, sans aucune exclusion ni anathème. Dans ces débats innombrables, on propose une réunification allemande dans la neutralité, comme pour l'Autriche, où les Verts rêvent d'une démilitarisation quasi totale, tandis que les nationalistes (de droite) entendent protéger cette neutralité par un surarmement et par un appel à la “nation armée” sur les modèles de la Suisse et de la RDA communiste (Betriebskampfgruppen, etc. [= Groupes de combat organisés dans les entreprises de l'Etat socialiste est-allemand]).

9. En 1985, Gorbatchev annonce la glasnost et la perestroïka, assouplissant du même coup, après la parenthèse du premier mandat de Reagan, les rapports Est-Ouest. L'espoir de voir advenir une réunification et une neutralisation de l'Allemagne augmente.

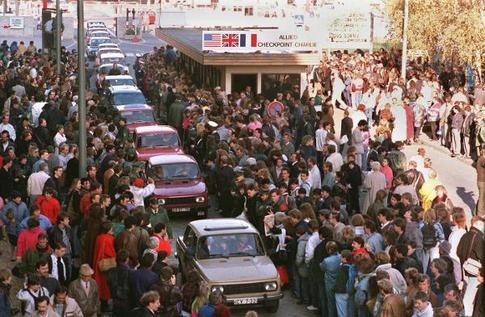

10. En 1989, la réunification est un fait accompli, mais

a) les esprits n'y étaient pas préparés, aucun des scénarii prévus ne s'est réalisé et

b) le nationalisme traditionnel, qui croyait être le seul à pouvoir suggérer des solutions acceptables, bien ancrée dans lestraditions historiques, a été pris de cours. Quant à la gauche “nationale-pacifiste”, ses scenarii n'ont pas davantage été mis en pratique. La réunification a laissé les intellectuels de droite comme de gauche dans un certain désarroi voire une certaine amertume.

Pôle franco-allemand et alliance avec les “crazy states”

Exemple: figure de proue de la droite conservatrice allemande, Armin Mohler, du temps du duopole américano-soviétique, avait énoncé un projet pour une politique internationale souveraine de l'Allemagne, reposant sur deux stratégies principales:

a) le renforcement du pôle franco-allemand (sa vision gaullienne), pour faire pièce aux Anglo-Saxons et aux Soviétiques et

b) le pari sur tous les Etats que les Américains qualifiaient de “crazy States” (Corée du Nord, Libye, Chine, etc.), pour échapper à l'étranglement de l'alliance atlantique, comme De Gaulle avait développé une diplomatie alternative dans les pays arabes, en Inde, en Amérique latine, en Roumanie, etc. En 1989, la Libye était quasi éliminée de la scène internationale, mise au tapis par les raids américains de 1986. Restait la Chine, mais tout rapprochement germano-chinois ne risque-t-il pas d'envenimer les relations germano-russes, d'autant plus qu'il existe virtuellement un tandem Pékin-Washington dirigé contre Moscou et régulièrement réétabli et renforcé? La Russie, abandonnant ses crispations du temps de la guerre froide, acceptant de bon gré la réunification, pouvait-elle être considérée encore comme un adversaire, ce qu'elle était du temps de la guerre froide?

1989 ou la fin de la foi dans le progrès

En 1989, le projet de Mohler, porté par un souci de dégager et la France et l'Allemagne du clivage Est-Ouest, ne peut se concrétiser. Dans la foulée de la chute du Mur et de la réunification, Hans-Peter Schwarz, éminence grise de la diplomatie allemande, ami d'Ernst Jünger et exégète de son œuvre, principal collaborateur des revues Europa Archiv, et Internationale Politik (équivalent allemand de la revue de l'IFRI français), biographe d'Adenauer, publie un ouvrage important, dont l'idée centrale est de poser l'Allemagne comme une Zentralmacht, une puissance centrale, au milieu d'un continent qui est également une civilisation (au sens où l'entend Huntington). Pour Schwarz, 1989 marque une césure dans l'histoire européenne, parce que:

1. La fin du communisme est aussi la fin de la foi dans le progrès, qui sous-tend l'idéologie dominante de la civilisation occidentale.

a) On ne peut plus croire raisonnablement aux “grands récits”, comme le signale le philosophe français Jean-François Lyotard.

b) On se rend compte des dangers énormes qui guettent notre civilisation, des dangers auxquels elle ne peut pas faire face intellectuellement donc projectuellement, vu ses fixations progressistes. Le bilan écologique de notre civilisation est désastreux (l'écologie est une thématique plus discutée et approfondie en Allemagne, même dans les cercles “conservateurs”, comme l'attestent les travaux de personnalités comme Friedrich-Georg Jünger ou Konrad Lorenz, etc.). La déforestation dans l'hémisphère nord est également catastrophique. L'épuisement des ressources naturelles, la pollution des mers, la persistance de virus non éradicables, le SIDA, le caractère invincible du cancer, prouvent que la finitude humaine est un fait incontournable et que les vœux pieux de l'idéologie progressiste n'y changeront rien.

2. Ce constat de la fin du progressisme induit Schwarz à demander que la RFA, élargie au territoire de l'ex-RDA, soit un Etat postmoderne, dans un concert international postmoderne, c'est-à-dire un Etat reposant sur une idéologie non progressiste, ne dépendant nullement des poncifs du progressisme dominant, dans un concert international où plus personne n'a que faire des vieilles lunes progressistes face au gâchis qu'elles ont provoqué.

3. La tâche d'un tel Etat est de:

- coopérer à la gestion et à l'apaisement des instabilités de l'Est, pour retrouver le sens de l'équilibre bismarckien, qui avait été bénéfique pour tous les peuples européens.

- éviter les deux écueils classiques de la politique allemande:

a) le provincialisme étriqué (souvenir du morcellement territorial), égoïste et refusant de se mettre à l'écoute des tumultes du monde;

b) la grandiloquence matamoresque à la Guillaume II, qui a braqué tous les voisins de l'Allemagne.

Elites défaillantes et routines incapacitantes

Pour Schwarz, l'Allemagne, comme tous les autres pays européens, se trouve au beau milieu d'un nouveau système international.

- Ce système nouveau a permis la réunification —ce qui est positif— non seulement du peuple allemand, mais aussi de tout le sous-continent européen.

- Mais la classe politique dominante n'était pas intellectuellement préparée à affronter ce changement de donne:

a) Sur le plan INTELLECTUEL, elle est inapte à saisir les nouvelles opportunités. Elle a pensé l'histoire et les relations internationales sur le mode de la division Est-Ouest, selon des critères binaires et non systémiques. Cette classe politique rejette, analyse, anathémise; elle ne cherche pas à susciter des synergies, à rétablir des liens refoulés ou tranchés par l'arbitraire de fanatiques, songeant à faire du passé rable rase. Sa pensée est segmentante; elle n'est pas systémique.

b) Cette classe politique entretient des ROUTINES INCAPACITANTES. C'est le grief principal adressé à la partitocratie traditionnelle, allemande, belge ou italienne, tant par les Verts à gauche (Scheer en Allemagne, Marie Nagy en Belgique, etc.), que par les nationalistes à droite.

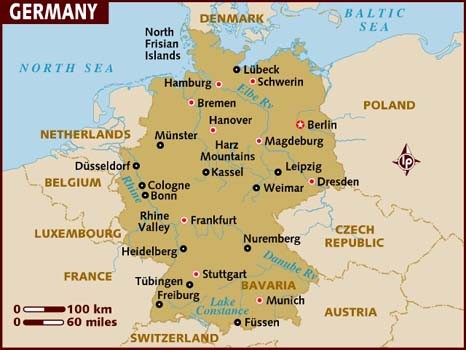

c) La classe politique a peur de la nouvelle réalité internationale. Elle la commente, elle émet des idées (gedankenreich), mais elle n'agit pas (tatenarm). Cette nouvelle réalité est celle de la globalisation. Le monde est redevenu une jungle en même temps qu'un grand marché, qui n'autorise pas de raisonnements binaires. Il est marqué par le retour d'un certain chaos. La globalisation, en effet, n'est pas la paix, dont avaient rêvée les irénistes et qu'avaient acceptée ceux qui croyaient que les blocages de la guerre froide allaient se pérenniser à l'infini. Pour affronter cette jungle et ce grand marché, il faut une pensée de l'interdépendance entre les nations et les Etats, interdépendance qui implique une riche diversité de liens et de contacts, mais qui est aussi grosse de conflits régionaux, de guerres civiles ou de conflits de basse intensité. Cette pensée politique en termes d'interdépendance est nécessaire car, dit Schwarz, l'Allemagne ne peut être une “grande Suisse”: en effet, elle n'est pas une forteresse alpine, elle compte trop de voisins (qui peuvent lui être hostiles); il y a trop de turbulences à ses frontières (Pologne, Russie, Croatie,...).

Deux hantises: Kronstadt et Rapallo

Ces hostilités potentielles et ces turbulences sont à la base de la grande peur allemande: celle d'être encerclé. Pour Schwarz, deux hantises troublent les relations franco-allemandes: la hantise de Kronstadt (1892) qui terrifie les Allemands et celle de Rapallo (1922) qui terrifie les Français. A Kronstadt, Français et Russes s'entendent contre le Reich et le prennent en tenaille, donnant aux Allemands la désagréable sensation d'être encerclés et étouffés. A Rapallo, Allemands et Russes s'opposent de concert à l'Ouest et rassemblent leurs forces sur un espace de grande profondeur stratégique, coinçant la France contre l'Atlantique, sur une faible profondeur stratégique cette fois, que les forces conjuguées de l'Allemagne et de la Russie, modernisées et motorisées, pourraient aisément franchir d'un coup de boutoir, au contraire des forces terestres et hippomobiles de la seule Allemagne de Guillaume II, arrêtées sur la Marne par Gallieni en 1914.

En 1962, quand Adenauer et De Gaulle forgent l'entente franco-allemande, l'Ouest franc se donne une profondeur stratégique acceptable, capable de faire face à la Russie. Les arguments d'Adenauer ont été les suivants: en 1963, De Gaulle quitte l'OTAN, donc les Allemands doivent éviter qu'il ne négocie avec les Soviétiques et impose à Bonn un nouveau Kronstadt, plus dramatique encore, vu la présence massive des troupes soviétiques en Thuringe, à un jet de pierre du Rhin; de ce fait, argumente Adenauer, les Anglais et les Américains doivent accepter le rapprochement franco-allemand parce qu'il consolide leur dispositif de containment et constitue la garantie que la France demeurera dans le camp occidental.

Cette réorientation du dispositif occidental vers un pôle atlantique anglo-américain et vers un pôle européen franco-allemand a été célébrée par toute une série de manifestations symboliques, d'images fortes et médiatisables, comme le Te Deum à Reims en 1962, le développement d'une mythologie des “Champs Catalauniques” (où reliquats des légions romaines d'Occident et peuples germaniques ont uni leurs forces pour barrer la route à Attila; ces réminiscences de l'oecoumène impérial romain étaient chères à Adenauer), la parade des tankistes allemands à Mourmelon, et, après De Gaulle et Adenauer, la visite de Kohl et de Mitterrand à Douaumont en 1985, en compagnie d'Ernst Jünger.

Le nouveau contexte après 1989

Mais le nouveau contexte d'après 1989 n'est plus celui du tandem franco-allemand de De Gaulle et d'Adenauer. Quel est-il?

- En Pologne:

La Pologne, entre 1920 et 1939, appartient au “cordon sanitaire” entre l'Allemagne et l'Union Soviétique; elle en est même l'une des pièces maîtresses. La politique de Hitler a été de démanteler ce “cordon sanitaire”, par les accords de Munich qui mettent un terme à l'existence de la Tchécoslovaquie et par l'invasion de la Pologne en septembre 1939. En dépit du Pacte germano-soviétique et en dépit de l'hostilité que l'URSS avait toujours porté à la Pologne, alliée de la France, la Russie devient nerveuse en voyant ses frontières occidentales dégarnies, sans plus aucun espace-tampon, avec le géant germanique tout à coup proche de l'Ukraine et des Pays Baltes. Aujourd'hui, le Colonel Morozov, géostratège de l'armée russe, s'inquiète de voir le potentiel militaire polonais (370.000 hommes) inclus dans une OTAN qui compte aussi l'Allemagne, soit un potentiel militaire polonais à pleins effectifs, alors que la Bundeswehr est réduite, elle aussi, à 370.000 hommes pour “raisons d'économie”. Le jeu très habile des Américains consiste à créer un système de vases communiquants: diminution du potentiel allemand et augmentation du potentiel polonais, de façon à contrôler simultanément Russes et Allemands.

- Dans les Pays Baltes:

Les Pays Baltes faisaient partie du “cordon sanitaire”. Les Russes s'inquiètent aujourd'hui de les voir absorbés par l'économie occidentale. Allemands et Suédois investissent énormément dans ces trois petits pays d'une grande importance stratgégique. Les Allemands investissent également dans la région située entre l'Estonie et Saint-Petersbourg (Narva, Lac Peïpous, Novgorod), parce que cette zone-clef de la Russie historique est plus rentable par sa proximité avec la Baltique et que des systèmes de communications peuvent y fonctionner sans trop de problèmes (distances réduites, proximité des ports, grand centre urbain de Saint-Petersbourg, possibilité technique de dégagement des voies ferroviaires et routières en hiver, etc.). Dans cette politique d'investissement, les Allemands partagent les tâches avec les Suédois et les autres pays scandinaves.

- En Hongrie:

Quelques mois et quelques semaines avant la chute du Mur de Berlin, Autrichiens et Hongrois avaient commencé de concert à démanteler le Rideau de Fer le long de leur frontière. Depuis lors, la Hongrie a atteint un niveau économique acceptable, bien que non exempt de difficultés. L'Autriche connaît un boom économique, car elle retrouve son marché d'avant 1919.

Plusieurs options géopolitiques possibles

Dans ce contexte, l'Allemagne se trouve confrontée à plusieurs options géopolitiques possibles:

a) Organiser les PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale) selon deux axes:

1. L'axe Stettin-Trieste, renouant ainsi avec le projet du Roi de Bohème Ottokar II au moyen âge. Le souvenir de la géopolitique d'Ottokar II est le motif qui a poussé la diplomatie allemande à reconnaître rapidement la Slovénie et la Croatie. Géopolitiquement parlant, il s'agit d'unifier toute le territoire européen situé entre l'Istrie adriatique, pointe la plus avancée de la Méditerranée vers le centre du continent, et Stettin, port baltique le plus proche de cette avancée adriatique de la Méditerranée. Cette vision ottokarienne donne véritablement corps à la géopolitique continentale européenne et croise l'axe Rhin-Danube, en rendant potentiellement possible, par adjonction de canaux en Bohème et en Moravie, une synergie fluviale Elbe/Danube et Oder/Danube

2. L'axe Rhin-Main-Danube ou la diagonale Mer du Nord/Mer Noire, sans obstacle terrestre depuis le creusement du Canal Main/Danube en Allemagne. A partir de la Mer Noire, l'Europe entre en contact direct avec le Caucase et ses pétroles et, de là, avec la zone de la Mer Caspienne, avec l'Iran et l'Asie Centrale.

b) Organiser de concert avec la Russie, l'espace pontique (Mer Noire = Pont Euxin, dans la terminologie greco-latine, d'où l'adjectif “pontique” pour qualifier ce qui se rapporte à cet espace maritime et circum-marin) et les systèmes fluviaux russes qui y débouchent à l'Est et à l'Ouest de la Crimée et de la Mer d'Azov, et se branchent sur le Danube, puis, ipso facto, sur l'axe Danube-Rhin, sans passer par la Méditerranée, contrôlée par la VIième flotte américaine. Le blé ukrainien et les pétroles du Caucase sont susceptibles d'apporter à l'Europe l'indépendance alimentaire et énergétique, indispensable corollaire à sa puissance économique et à son éventuel avenir militaire. Les enjeux de cette région sont capitaux et vitaux.

c) Poursuivre le “dialogue critique” avec l'Iran, qu'avait impulsé le Ministre allemand des affaires étrangères Klaus Kinkel. L'Allemagne ne pouvait se permettre de suivre aveuglément la politique d'isolement de l'Iran imposée par Washington. Le “dialogue critique” avec Téhéran est peut-être la seule manifestation concrète, après 1989, de dialogue et de coopération avec les “crazy States”, qu'espérait généraliser Armin Mohler au temps du duopole Moscou/Washington.

d) Le “dialogue critique” avec l'Iran devrait servir de tremplin à un dialogue étroit avec l'Inde, sous-continent en pleine mutation.

e) Entamer un dialogue fécond avec l'Indonésie et Singapour. L'Indonésie permet des investissements rentables (ndlr: du moins avant la crise qui a secoué le pays début 98). En Belgique, l'homme politique flamand Geens avait déjà préconisé une telle politique, arguant que cette réorientation de l'aide belge au développement devait être concomittante à un désengagement progressif en Afrique. L'Indonésie apporterait en échange son soutien aux candidatures allemande et japonaise au Conseil de Sécurité de l'ONU.

Au milieu d'une zone d'effervescences et de synergies

En résumé, dans le cadre strictement européen, l'Allemagne se trouve au beau milieu d'une zone d'effervescences et de synergies potentielles qui partent de Rotterdam pour s'étendre à la Ruhr, au complexe industriel de Karlsruhe et, de là, à Bâle, ou, via le Main, à la place boursière de Francfort, à l'Autriche en expansion, à la Hongrie productrice de surplus agricoles, à la Serbie, la Roumanie et la zone pontique (Mer Noire). La Mer Noire est un espace additionant de multiples atouts: les fleuves russes et les bassins industriels qui se sont constitués sur leurs rives (Donetz, etc.), les “terres noires”, terres fertiles, terres à blé de l'Ukraine, la presqu'île de Crimée (avec son climat méditerranéen), le Caucase et son réseau d'oléoducs conduisant à la Caspienne, l'Iran et l'Asie centrale.

Dans ce nouveau contexte qui restitue à l'Allemagne son aire d'expansion économique naturelle et lui procure de nouveaux alliés plus sûrs et moins enclins à la duplicité que les diplomaties occidentales, les relations franco-allemandes prennent une nouvelle dimension, plus vaste que du temps des accords entre De Gaulle et Adenauer. Les maximalistes du binôme franco-allemand parlaient naguère d'une fusion entre les deux pays, créant à terme la “Frallmagne”. A ces maximalistes s'opposaient les partisans anti-européistes du repli de l'Hexagone sur lui-même ou les partisans d'une Allemagne découplée de l'Ouest.

Pour ou contre la «Frallmagne»?

La revue italienne de géopolitique, Limes, a présenté à ses lecteurs les arguments en faveur et en défaveur de la “Frallmagne”. En France, les partisans d'un binôme franco-allemand accentué presque jusqu'à la fusion, veulent une Europe en mesure de décider. En Allemagne, ils envisagent une intégration démocratique de l'Europe selon le modèle du fédéralisme allemand. Au-delà du binôme franco-allemand, il est évident que l'harmonisation des deux volontés (décision à l'échelle continentale, organisation fédérale de l'ensemble européen) présente une indubitable similitude avec notre projet, résoudrait les problèmes accumulés par les Etats européens depuis quelques siècles. D'autres avocats allemands du binôme et de l'intégration européenne pensent comme Schwarz: la France, l'Allemagne, l'Europe ont besoin d'élites multilingues (s'il n'y a pas connaissance mutuelle, il n'y aura jamais ni intégration ni fusion au niveau des sociétés civiles). Sans élites multilingues, aucun projet européen cohérent n'est possible.

Mis à part les passéismes et la mauvaise foi anti-européiste, le camp des adversaires du binôme et de l'intégration européenne estime, en France, que les problématiques extra-hexagonales, en Allemagne, que les problématiques non “mitteleuropéennes”, sont incompréhensibles pour les Français ici, pour les Allemands là-bas. De ce fait, cette incompréhension rend toute fusion ou intégration non-démocratique, vu que les citoyens sont incapables de juger les res publicae en toute sérénité et connaissance de cause, puis de voter intelligemment. En Allemagne, les adversaires de la “Frallmagne” estiment que leur pays, de par sa centralité géographique, chemine sur un “Sonderweg” (= une “voie particulière”) depuis longtemps et qu'il ne peut pas y renoncer, faute de bloquer des flux naturels et féconds d'échange.

jus sanguinis et jus soli

Le deuxième grand point d'achopement dans l'intégration européenne et dans les relations franco-allemandes, c'est la problématique de la nationalité et de la citoyenneté. Ces termes sont peut-être considérés comme des synonymes en France, mais certainement pas en Allemagne. Rogers Brubaker, dans un travail minutieux publié aux Etats-Unis auprès des presses universitaires de Harvard, a analysé cette problématique. Il écrit qu'en France “nationalité” et “citoyenneté” sont confondues, à cause de toute sorte de facteurs historiques. L'idéologie républicaine avait considéré au départ que le jus sanguinis, le droit du sang, était un acquis révolutionnaire, donnant l'autonomie à l'individu citoyen et le libérant de ses attaches territoriales féodales. Avant la république, l'individu appartient à son seigneur, avec son avènement, il devient autonome et, potentiellement, fondateur d'une lignée issue de son propre sang, à l'instar des nobles et des rois: d'où le jus sanguinis. Sous Napoléon toutefois, une première entorse est faite à ce principe: les enfants nés en France ou les jeunes qui y séjournent deviennent bons pour le service militaire, même si leurs parents sont des étrangers. Les besoins en effectifs valaient bien cette entorse aux principes de la république. Napoléon réintroduisait ainsi une forme de jus soli, de droit du sol. Aujourd'hui, à grands renforts de propagande, on essaie de promouvoir le jus soli comme l'idéal premier de la république, ce qui est historiquement faux. Au départ, le jus sanguinis est un principe de liberté, le jus soli, l'indice d'une servitude. Toute une machinerie propagandiste, articulée depuis Paris, tente d'imposer aux pays d'Europe, au nom de l'idée républicaine, le jus soli post-républicain, dont les origines remontent au césarisme napoléonien. Le jus soli actuel étend à tous les individus qui circulent sur le sol français le droit d'acquérir la citoyenneté française (curieusement confondue avec la nationalité), sans devoirs en contrepartie.

“nationalité” et “citoyenneté”

En Allemagne, “nationalité” et “citoyenneté” ne sont nullement synonymes. Pour les juristes et la pensée politique allemands, la “nationalité” est un fait biologique, linguistique et culturel, un acquis accumulé depuis longtemps, que l'on ne peut pas effacer d'un coup, par une simple déclaration ou un changement d'avis ou une lubie. La nationalité, au sens allemand, est même ineffaçable, elle est constitutive de la personnalité, et, à ce titre, digne de tous les respects et intransmissible. Quant à la “citoyenneté”, pour les Allemands, elle n'est rien d'autre qu'une commodité. A la limite, on peut être citoyen d'un pays sans en avoir la nationalité: on peut avoir la “nationalité” allemande et être citoyen belge à Eupen ou à Saint-Vith, citoyen français en Alsace, citoyen suisse à Bâle, citoyen autrichien ou italien au Tyrol, roumain en Transylvanie, russe ou kazakh dans les républiques ex-soviétiques. Toute personne de nationalité allemande reçoit automatiquement, sur simple demande, la citoyenneté de la RFA. On ne peut nier sa nationalité, on peut renoncer à sa citoyenneté (notons au passage que les droits algérien et turc, par exemple, raisonnent de la même façon et interprètent les textes de loi de manière plus restrictive encore: ainsi, l'Algérie ne reconnaît pas la citoyenneté française des nationaux algériens nés en France ou, plus exactement, estime que la citoyenneté française, simple commodité, n'efface pas la nationalité algérienne, fait fondamental; la Turquie confisque les biens de ses ressortissants qui acquièrent une autre nationalité, pour laisser intact la patrimoine foncier du pays).

Cette différence entre les conceptions de nationalité et de citoyenneté en France et en Allemagne est le principal obstacle au rapprochement franco-allemand. Ou bien on applique partout en Europe le jus sanguinis que Brubaker qualifie de “restrictionniste”, ou bien partout le jus soli qu'il qualifie d'“inclusioniste”. Parce qu'il y a libre circulation au sein de l'UE, il ne peut pas y avoir de pays plus libéral que les autres, ensuite, parce que les pays d'où provient la majorité des immigrés appliquent de manière très restrictive le jus sanguinis, l'option la plus commode semble être l'option républicaine originelle, soucieuse de l'autonomie des personnes et des lignées, ce qui nous conduirait donc à une application très stricte du jus sanguinis, également par respect pour les traditions juridiques des pays d'origine des immigrés. Contrairement à ce que laisse accroire une propagande incessante, martelée à satiété, frisant le délire, le jus sanguinis semble plus universellement accepté que le jus soli, du moins dans le Vieux Monde. La position des partisans du jus sanguinis permet un dialogue plus aisé avec les autorités des pays d'origine des immigrés, également adeptes du jus sanguinis. Cette position est donc plus universelle, à défaut d'être “universaliste”. Une position universelle est une position réaliste. Une lubie universaliste participe de la pensée utopique, de la machine à faire des anges et à broyer les âmes.

Les contours de la future géopolitique allemande selon Heinz Brill

Sur le plan géopolitique, le géopolitologue Heinz Brill, qui a enseigné à l'académie de la Bundeswehr, énumère dans son ouvrage récent qui dresse un bilan géopolitique de l'Allemagne contemporaine, les diverses options qui s'offre au pays aujourd'hui:

1. L'option UE (Union Européenne):

L'option européenne de l'Allemagne postule à terme un élargissement de l'espace géopolitique européen à l'ensemble des territoires des pays de l'OSCE. Cet élargissement, explique Brill, implique une participation américaine, pour faire contre-poids à la France et à la Russie. Cette option privilégie l'alliance américaine, contrairement à l'idéal gaullien-adenauerien du binôme franco-allemand et au national-neutralisme qui voulait la normalisation voire le renforcement des rapports germano-russes. A terme, cette option envisage la consolidation d'une union euro-atlantique, futur pilier le plus puissant de l'ONU.

2. La deuxième option étudiée par Brill est celle du “partners in leadership”. C'est résolument une carte américaine, visant un partage du pouvoir entre Américains et Allemands en Europe, aux dépens de toute synergie avec la France ou la Russie.

3. Brill énumère ensuite diverses autres possibilités, rencontrant davantage nos préoccupations:

a. L'option “Mitteleuropa”, où l'Allemagne focalise son attention sur son environnement centre-européen immédiat, en relâchant ses liens avec l'Ouest.

b. L'“helvétisation”, pour ne heurter aucune autre grande puissance.

c. L'option dite “Zivilmacht”, où l'Allemagne, se borne à n'être plus qu'une puissance civile, comme le Japon.

d. Le repli sur soi, difficile, selon Brill, parce que l'Allemagne est une nation exportatrice de produits finis, non autonome sur le plan alimentaire.

e. L'adhésion à un axe Berlin-Moscou-Tokyo qui serait surtout un tandem germano-russe.

Enfin, on voit se profiler une autre option, que n'évoque pas Brill, et qui est de miser sur les pays asiatiques (Thaïlande, Indonésie, Inde), peu hostiles à l'Allemagne et où aucune propagande germanophobe n'aurait d'effet durable et profond.

Urbanisation et anti-germanisme

Pour le professeur Roberto Mainardi, de l'Université de Milan, l'atout majeur de l'Allemagne, c'est d'occuper une place centrale en Europe. Dans son ouvrage consacré à l'Allemage et ses influences en Europe, Mainardi rappelle, par une rétrospective historique, que l'atout majeur du pays réside dans son urbanisation précoce en Rhénanie et en pays mosellan, dès l'époque romaine. Mainardi s'inscrit dans une tradition catholique et germanophile italienne (exprimée au XVième siècle par Pie II), où l'Allemagne est un pôle de civilisation urbain et technologique positif pour le continent. Sa germanophilie l'éloigne du pastoralisme technophobe d'une certain nationalisme populiste allemand. Mainardi rappelle qu'au moyen âge, l'Allemagne présentait un réseau urbain dense, animé par une petite industrie très performante. L'anti-germanisme, écrit Mainardi, est partiellement la volonté de briser la puissance potentielle de ce réseau urbain, comme l'ont prouvé l'alliance franco-turque inaugurée par François Ier, la politique de Richelieu qui entretenait machiavéliquement les carnages qui détruisaient l'Allemagne, les guerres terroristes de Louis XIV, le blocus anglais de 1919, les bombardements alliés de 1940-45, le Plan Morgenthau, l'entretien d'une vague écologiste utopique ou d'un nationalisme pastoraliste par certains services de diversion occidentaux (utilisant tour à tour les marxistes utopiques et anti-soviétiques recyclés dans l'écologie, les subversifs de 68, la “nouvelle droite” anti-politique et technophobe téléguidée depuis Paris, le religiosisme de théologiens névrosés revu à la sauce verte, etc.).

Le réseau urbain qui caractérise l'Allemagne depuis la romanisation de la Rhénanie est à la base de la solidité de l'économie allemande actuelle, conclut Mainardi. La réunification de 1989-90 fait de la RFA agrandie un aimant qui attire le Bénélux, l'Alsace et la Suisse à l'Ouest, l'Autriche, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne à l'Est.

Mais cette nouvelle attirance de la périphérie pour le centre en Eu-rope, n'est pas exempte de difficultés. L'Allemagne souffre depuis toujours d'une trop grande multiplicité d'options, aujourd'hui elle é-prouve des difficultés à maintenir son système social, parce que les investissements nécessaires pour avoir la paix aux frontières et pour mettre à niveau les nouveaux Länder de l'Est sont énormes; ensuite parce que le modèle spéculatif du néo-libéralisme anglo-saxon bat en brèche le “modèle rhénan” d'économie productrice d'investissements et génératrice d'ancrages industriels locaux. Le succès médiatique de la “bulle spéculative” remet implicitement en question l'atout majeur de l'Allemagne depuis deux ou trois siècles: la culture, tant la culture spéculative des philosophes que la culture pratique des ingénieurs et des techniciens. Le “modèle rhénan” est celui de la concertation sociale et de l'ordo-libéralisme (c'est-à-dire une liberté d'entreprendre assortie de devoirs spécifiques à l'en-droit des secteurs non marchands). L'industrie dans un modèle rhé-nan parie sur l'université et la culture, attend d'elles inspiration et impulsion. Par l'accroissement de la “bulle spéculative”, ce modèle économique est en danger, avait écrit naguère Michel Albert, car il ne permet pas d'engranger autant de bénéfices, aussi vite que par la spéculation en bourse. Pour entrer en compétition avec les pools économiques qui s'adonnent à la spéculation effrenée, les structures économico-industrielles de type rhénan doivent consacrer une partie de leurs bénéfices à la spéculation et réduire en conséquence leur soutien aux secteurs non marchands.

Aux sources du malaise allemand

Immédiatement après 1945, l'Allemagne n'avait plus aucune souveraineté militaire. Mais, après 1989, les effectifs conjugués de la Bundeswehr et de la NVA (Nationale Volksarmee) sont passés de 600.000 hommes à 370.000 (mêmes effectifs que l'armée polonaise). L'Allemagne ne bénéficie toujours pas d'une souveraineté politique complète. Naguère elle était toujours considérée comme un Etat ennemi des Nations-Unies. Au début des années 90, les traités réglementant la nouvelle situation ont certes édulcoré cette clause puisqu'il y a ou a eu des casques bleus allemands en Somalie et en Croatie. Cependant, les Allemands ont l'impression que le seul domaine où leur souveraineté est inaltérée, c'est le domaine monétaire; d'où leur souci de ne laisser se développer aucune inflation, ce qui entraîne les effets pervers d'un chômage des jeunes, d'un malaise social, d'une sinistrose, d'une hostilité à l'Euro car le mark semble être, pour les Allemands, la seule chose qui leur reste, et qu'ils ont construit par leur travail et leur épargne.

Les sources principales du malaise allemand actuel sont donc:

- La difficulté de la classe politique à affronter les nouvelles donnes, ce qui a pour corollaire l'obsolescence des idéologies politiques sociale-démocrate et démocrate-chrétienne.

- La partitocratie qui implique un jeu rigide et complexe d'élection, de cooptation du personnel politique, entraînant l'avénement et la pérennisation d'“élites sans projet”.

- Le risque de ne pas assimiler les jeunes, a fortiori les immigrés est-européens et turcs.

- Le risque de ne pas pouvoir maintenir sur le long terme le politique anti-inflationniste (répercutée dans le critère des 3% du Traité de Maastricht), qui avait fait la raison d'être du système social et fédéral allemand.

En conclusion, nous pouvons dire que l'Allemagne ne connaît ni plus ni moins de difficultés que ses partenaires européens. Elle connaît tout simplement d'autres difficultés. Les maux qui affectent l'Allemagne se retrouvent à degrés divers dans toute l'Europe: c'est la crise d'une civilisation, où s'accumulent trop de scléroses et où le moindre changement suscite la panique des gouvernants.

Nous nous trouvons dans une période de turbulences de moindre intensité mais de longue durée, ce qui, pour tous les Européens, s'avère incapacitant face au défi américain dans le monde, américano-turc dans les Balkans, le Méditerranée orientale et la Mer Noire, face aux bouleversements qui ont frappé l'Afrique centrale, face à l'Asie et au Proche-Orient. Par conséquent, tout projet européen qui interpelle tant la France que l'Allemagne ou les pays du Bénélux, l'Italie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie que les pays scandinaves doit trouver pour tous une voie commune, reposant sur un principe de liberté, soit une liberté accordée aux communautés réelles (régions, professions, parlements locaux, etc.) et un noyau décisionnel efficace, commun à tous.

Robert STEUCKERS.

Bibliographie:

- Pierre BÉHAR, Du Ier au IVième Reich. Permanence d'une nation, renaissances d'un Etat, Ed. Desjonqueres, Paris, 1990.

- Heinz BRILL, Geopolitik heute. Deutschlands Chancen, Ullstein, Berlin, 1994.

- Rogers BRUBAKER, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1992.

- Marcos CANTERA CARLOMAGNO, «I giochi baltici: staccare San Pietroburgo dalla Madre Russia?», in: Limes, Rome, n°1/1996.

- Dominique DAVID, «Perché Framania conviene alla Francia», in: Limes, Rome, n°2/1995.

- Alfred FRISCH, «Deutsch-französische Kurzschlüsse», in: Dokumente für den deutsch-französischen Dialog, n°1/1994.

- Gary L. GEIPEL (ed.), The Future of Germany, Hudson Institute, Indianapolis, 1990.

- Roberto MAINARDI, L'Europa germanica. Une prospettiva geopolitica, NIS/La Nuova Italia Scientifica, Rome, 1992.

- Wolfgang MANTL (Hrsg.), Die neue Architektur Europas. Reflexionen in einer bedrohten Welt, Böhlau, Wien/Köln, 1991.

- Helmuth PLESSNER, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974.

- Hans-Peter SCHWARZ, Die Zentralmacht Europas. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Siedler, Berlin, 1994.

- Michael STÜRMER, Dissonanzen des Fortschritts. Essays über Geschichte und Politik in Deutschland. Alteuropäische Erinnerung, Aufstieg und Fall des deutschen Nationalstaats. Bundesrepublik, quo vadis?, Piper, München, 1986.

- Paul THIBAUD, «Perché Framania non conviene alla Francia», in: Limes, Rome, n°2/1995.

- Ludwig WATZAL, «Perché Framania non conviene alla Germania», in: Limes, Rome, n°2/1995.

- Ernst WEISENFELD, «Frankreich und Mitteleuropa», in: Dokumente für den deutsch-französischen Dialog, 5/1993.

- Johannes WILLMS, «Perché Framania conviene alla Germania», in: Limes, Rome, n°2/1995.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Die Auseinandersetzung mit Oswald Spengler (1880–1936), dem begeisterten und zugleich leidenden Philosophen des Schicksals und dem Vertreter der „Konservativen Revolution“, hat wieder Hochkonjunktur. Was vor über 80 Jahren eindrucksvoll im „Untergang des Abendlandes“ (1918) begann, in „Preußentum und Sozialismus“ (1919) die Abrechnung mit dem Marxismus praktizierte und ihm einen deutschen ethischen Sozialismus entgegensetzte, endete mit Spenglers letztem Werk „Jahre der Entscheidung“ (1933). Dieses prophezeite die heutigen politischen und ökologischen Krisen der globalisierten Welt und ihrer Wirtschaft.

Die Auseinandersetzung mit Oswald Spengler (1880–1936), dem begeisterten und zugleich leidenden Philosophen des Schicksals und dem Vertreter der „Konservativen Revolution“, hat wieder Hochkonjunktur. Was vor über 80 Jahren eindrucksvoll im „Untergang des Abendlandes“ (1918) begann, in „Preußentum und Sozialismus“ (1919) die Abrechnung mit dem Marxismus praktizierte und ihm einen deutschen ethischen Sozialismus entgegensetzte, endete mit Spenglers letztem Werk „Jahre der Entscheidung“ (1933). Dieses prophezeite die heutigen politischen und ökologischen Krisen der globalisierten Welt und ihrer Wirtschaft.

Der Prozeß der Umbildung und Neuentstehung ethnischer Gruppen wird Ethnogenese genannt. Die konkreten Ereignisse und Prozesse, die zur Entstehung neuer ethnischer Gruppen führen, sind geschichtlich-politischer Art, wie z.B. durch den freiwilligen Zusammenschluß mehrerer Stämme, durch Abspaltung von einem größeren Volk oder durch Eroberung und Unterwerfung einer anderen Bevölkerung. Allerdings ist die Anthropologie dabei nicht ganz bedeutungslos. Es besteht die Tendenz, daß sich kulturell und anthropologisch nahestehende Völker leichter zu neuen ethnischen Einheiten zusammenschließen als einander fernstehende. Zur Verschmelzung eher fremder Gruppen kommt es im allgemeinen nur im Anschluß an Eroberungen, und zwar meistens ungewollt – die Eroberer schotten sich in der Regel durch Heiratsverbote von den Unterworfenen ab – und nur über längere Zeiträume hinweg. Selbst die striktesten Heiratsgrenzen zwischen Eroberern und Unterworfenen werden schließlich durch die männliche Sexualität unterlaufen.

Der Prozeß der Umbildung und Neuentstehung ethnischer Gruppen wird Ethnogenese genannt. Die konkreten Ereignisse und Prozesse, die zur Entstehung neuer ethnischer Gruppen führen, sind geschichtlich-politischer Art, wie z.B. durch den freiwilligen Zusammenschluß mehrerer Stämme, durch Abspaltung von einem größeren Volk oder durch Eroberung und Unterwerfung einer anderen Bevölkerung. Allerdings ist die Anthropologie dabei nicht ganz bedeutungslos. Es besteht die Tendenz, daß sich kulturell und anthropologisch nahestehende Völker leichter zu neuen ethnischen Einheiten zusammenschließen als einander fernstehende. Zur Verschmelzung eher fremder Gruppen kommt es im allgemeinen nur im Anschluß an Eroberungen, und zwar meistens ungewollt – die Eroberer schotten sich in der Regel durch Heiratsverbote von den Unterworfenen ab – und nur über längere Zeiträume hinweg. Selbst die striktesten Heiratsgrenzen zwischen Eroberern und Unterworfenen werden schließlich durch die männliche Sexualität unterlaufen. Deutschlands Goldreserven an USA verpfändet?

Deutschlands Goldreserven an USA verpfändet?

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

Presseschau (4)

Presseschau (4)

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur.

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur. Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».

Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest.

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest. BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK:

Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK: E dire, però, che quando

E dire, però, che quando Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

PRESSESCHAU (2)

PRESSESCHAU (2)

Innerlichkeit und Staatskunst -

Innerlichkeit und Staatskunst - "Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.

"Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.

Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.

Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.

Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“

Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“ Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.

Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.