Sur le quatrième monde, ou le retour de la politique

Par Hervé Juvin

Deuxième colloque de Chișinău (15-16 décembre 2017)

Ex: http://lesakerfrancophone.fr

Quel est le monde dans lequel nous entrons ? Quel est le monde dans lequel nous nous engageons à vivre ?

Les organisateurs de ce colloque ont eu raison lorsqu’ils ont choisi ce sujet : la quatrième économie. Mais je ne suis pas sûr qu’ils aient raison s’ils veulent que nous limitions notre champ d’application aux seuls problèmes économiques actuels.

Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de Bretton Woods et de l’ordre libéral de l’Occident. Non seulement nous assistons à l’effondrement de la finance globalisée et des marchés interconnectés, mais aussi à celui d’un système dirigé par les Américains. Nous sommes les témoins de la fin de l’économie telle que nous la connaissions. Vous dites : économie ? Dites politique, idiot ! 1

Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de Bretton Woods et de l’ordre libéral de l’Occident. Non seulement nous assistons à l’effondrement de la finance globalisée et des marchés interconnectés, mais aussi à celui d’un système dirigé par les Américains. Nous sommes les témoins de la fin de l’économie telle que nous la connaissions. Vous dites : économie ? Dites politique, idiot ! 1

Pour le dire franchement ; la quatrième économie ne concerne pas l’économie, elle concerne surtout la politique, « nous, les gens » contre « l’ego, moi, moi-même » et il s’agit aussi de spiritualité. La lettre encyclique du Pape François, « Laudato si » est peut-être le texte politique le plus important de la décennie. Il s’agit principalement de ce que nous appelons « l’écologie humaine ». Et il s’agit aussi d’économie. Parce qu’il s’agit de survie.

Nous avons quitté l’économie agraire quelque part au siècle dernier, à un moment où l’ère industrielle était à son apogée. Ensuite, nous sommes doucement passés à une économie financière et de l’information dans laquelle nous sommes plus ou moins intégrés. Permettez-moi de prendre un exemple. J’ai commencé mon activité professionnelle à une époque où les compagnies aériennes comparaient le nombre de vols qu’elles effectuaient et le nombre de clients qu’elle servaient par an ; où deux constructeurs automobiles comparaient la taille de leurs usines, le nombre de leurs employés et les voitures qu’ils produisaient. De nos jours, ils ne font que comparer leur Ebitda et le ROE ; leurs travaux ne concernent plus les clients ou les produits, mais seulement l’argent. Gagner de l’argent, à tout prix. Est-ce qu’ils savent même ce qu’ils produisent ?

Quelle est la prochaine grande chose ? Ne rêvez pas des biotechnologies, des nanotechnologies, de l’intelligence artificielle, etc. Tout cela est bon pour les gars de Davos et pour ceux qui ont développé une telle foi qu’ils croient que la technologie peut résoudre tous les problèmes que la technologie a créés et crée encore à grande échelle. Et il y en a beaucoup à venir ! Attendez-vous simplement à un cauchemar avec l’impact des inégalités croissantes ; non seulement la pauvreté, mais l’expulsion de la nature d’un nombre croissant de personnes, passant la plus grande partie de leur temps devant un écran, obsédés par Internet, et n’ayant aucun accès à la nature à aucun prix – dunes de sable, forêts, rivières, et le chant des oiseaux, tout cela devenant le privilège des très riches, les seuls à garder un accès direct et illimité à la nature.

Quelle est la prochaine grande chose ?

Notre condition actuelle est façonnée par deux tendances puissantes ; une extinction massive de la diversité, à la fois naturelle et culturelle ; et le surgissement de l’économie comme vraie nature des êtres humains – le totalitarisme de l’ego.

Nous sommes proches d’une compréhension très précise que les deux constituent la plus grande menace contre la survie humaine, et que les deux appellent donc à une course à la vie. Le fait est que cette menace vient directement de ce qu’on nous dit de célébrer le plus : développement ; croissance ; technologie ; libre échange… Nous chérissons profondément la cause même de notre disparition, nous aimons ce qui nous amène au bord de l’extinction…

Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question.

Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question.

Vous lisez beaucoup de choses sur l’extinction massive des insectes, des grands mammifères, etc. En fait, il y a plus d’une centaine d’espèces différentes de poulets dans la nature ; 97% des fermes industrialisées n’élèvent que trois espèces de poulets. Selon la FAO, plus de dix mille espèces de légumes étaient consommées il y a un siècle. L’agro-industrie a réduit cette diversité à moins de 60% pour 90% de ses produits commerciaux. Et la superficie occupée par l’agro-industrie est trois fois plus élevée qu’il y a vingt ans, mais un tiers du sol fertile est surexploité et proche de la désertification, selon un rapport de la FAO récemment publié à Ordos, en Chine. Mais c’est encore plus inquiétant côté humain. Il y a quarante ans, plus de 8000 langues différentes avaient encore une communauté de locuteurs dans le monde. De nos jours, 7000 n’ont pas plus d’un ou deux locuteurs, et elles vont bientôt disparaître avec eux. Le nombre de langues humaines a été divisé par près de dix fois en un demi-siècle, et chaque langue perdue est une bibliothèque qui brûle ! Du logement à l’agro-industrie, des modèles sociaux aux cultures autochtones, de la gastronomie locale aux aliments transformés, le trésor vivant de la diversité humaine est sur le point de s’effondrer ; nous devons savoir que la diversité entre les espèces ainsi qu’entre les communautés humaines est le facteur clé de la survie. Et cet atout crucial est en jeu.

La puissante tendance derrière l’effondrement de la diversité naturelle et humaine est le surgissement de l’économie en tant que véritable nature humaine et en tant que foi religieuse. Ce que nous appelons économie est l’association explosive entre une économie extractive et une économie de la cupidité au nom des droits individuels de l’homme. Cela repose presque entièrement sur deux hypothèses.

Premièrement, les ressources naturelles sont en quantité illimitée. Et elles sont gratuites. Le prix des ressources naturelles n’est que le prix de leur extraction, de leur transport et de leur emballage. Le marketing compte aussi. Juste pour mettre dans les rêves de milliards de personnes des marques et des produits dont ils n’ont jamais rêvé et dont ils n’ont absolument pas besoin. Ces hypothèses visaient à donner à l’homme la puissance de Dieu ; un pouvoir illimité, inégalé et sans égal sur n’importe quelle créature, et aussi sur la planète. Pour cet être humain libéré de ses chaînes, il n’y a plus de contraintes, ni de nature, ni de Dieu ; il est son propre créateur, et quand et où il y a des limites, il y a juste des problèmes à résoudre. Pour l’individu souverain, comme nouvelle religion des droits de l’homme, la foi religieuse elle-même n’est qu’un problème à résoudre. Mais cette supposition est fausse, et nous le savons. Nous payons déjà pour des ressources que personne n’a jamais rêvé de payer ; quel est le marché de l’émission de carbone, si ce n’est le marché de l’air pur ? Nous craignons déjà des maladies dans l’eau, dans la terre, et dans trop de formes de vie. Et le roi de la peur joue en coulisse, la peur du changement climatique, la peur des maladies, la peur d’une espérance de vie plus courte et, de plus, la peur de la vie elle-même − la peur du monde extérieur. L’Ouest ne le comprend pas et considère qu’il s’agit juste d’un autre problème à résoudre. Si vous ne voulez pas être un américain comme tout le monde veut l’être, vous avez un problème. Un gros problème, oui.

La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le commodore Perry, aux misérables guerres de l’Opium contre la Chine, à la guerre criminelle contre les gouvernements nationalistes des Philippines ou d’Amérique du Sud. Les opérations criminelles de la Fondation Gates introduisant des OGM dans les pays pauvres d’Afrique, réduisant le paysan en esclavage. Il y a aussi le grand projet d’électrification de l’Afrique ouvrant la porte à la nouvelle colonisation des terres, des cultures, des forêts et des richesses de sa biodiversité, par les grandes entreprises. Et ce qui importe le plus, c’est la destruction des symboles de leurs traditions [« Rest » en anglais, NdT], de leurs choses sacrées et, finalement, de leur foi – l’usine du dénuement moral ; les rendant honteux de qui ils sont. De l’Afrique à l’Amérique du Sud ou de l’Asie du Sud-Est à la Russie, les populations autochtones savent très bien que tout n’est pas à vendre ; vous ne pouvez pas échanger quelques acres de forêt tropicale contre quelques acres de toundra. Vous ne pouvez pas échanger le dernier rhinocéros blanc contre des actions dans des parcs animaliers. Et ils craignent que l’avidité illimitée provoque des guerres pour les ressources ; qu’est-ce que l’invasion de l’Irak, sinon une guerre pour le pétrole, la guerre civile en Syrie, sinon une guerre pour l’eau, qu’est-ce que le meurtre de Saddam Hussein, de Mouammar Kadhafi, le bombardement d’une usine de produits pharmaceutiques au Soudan ? Et tant de nombreuses attaques terroristes similaires, à l’exception d’une tentative désespérée de contrôler les ressources naturelles, la vie elle-même, et de maintenir la capacité des États-Unis à ne jamais faire face à leur dette insoutenable ?

La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le commodore Perry, aux misérables guerres de l’Opium contre la Chine, à la guerre criminelle contre les gouvernements nationalistes des Philippines ou d’Amérique du Sud. Les opérations criminelles de la Fondation Gates introduisant des OGM dans les pays pauvres d’Afrique, réduisant le paysan en esclavage. Il y a aussi le grand projet d’électrification de l’Afrique ouvrant la porte à la nouvelle colonisation des terres, des cultures, des forêts et des richesses de sa biodiversité, par les grandes entreprises. Et ce qui importe le plus, c’est la destruction des symboles de leurs traditions [« Rest » en anglais, NdT], de leurs choses sacrées et, finalement, de leur foi – l’usine du dénuement moral ; les rendant honteux de qui ils sont. De l’Afrique à l’Amérique du Sud ou de l’Asie du Sud-Est à la Russie, les populations autochtones savent très bien que tout n’est pas à vendre ; vous ne pouvez pas échanger quelques acres de forêt tropicale contre quelques acres de toundra. Vous ne pouvez pas échanger le dernier rhinocéros blanc contre des actions dans des parcs animaliers. Et ils craignent que l’avidité illimitée provoque des guerres pour les ressources ; qu’est-ce que l’invasion de l’Irak, sinon une guerre pour le pétrole, la guerre civile en Syrie, sinon une guerre pour l’eau, qu’est-ce que le meurtre de Saddam Hussein, de Mouammar Kadhafi, le bombardement d’une usine de produits pharmaceutiques au Soudan ? Et tant de nombreuses attaques terroristes similaires, à l’exception d’une tentative désespérée de contrôler les ressources naturelles, la vie elle-même, et de maintenir la capacité des États-Unis à ne jamais faire face à leur dette insoutenable ?

Nous avons beaucoup à apprendre des communautés autochtones. Nous, les peuples des Nations européennes, sommes aussi des peuples autochtones, sur nos terres, dans nos pays, avec nos traditions, notre foi, nos biens communs pour lesquels nous avons combattu tant de fois, et nous sommes toujours capables de nous battre. Mais nous n’avons plus beaucoup de temps pour le faire.

L’effondrement politique de l’individualisme

La situation actuelle a de grandes conséquences sur l’économie elle-même mais elle concerne principalement ce que nous appelons la politique. Nous devons réinventer la signification même de celle-ci ; la liberté collective des sociétés humaines de façonner leur destin. Et nous devons réinventer la façon dont la politique régit l’économie ; la façon dont l’économie est un outil de nos sociétés, pas l’inverse. Karl Polanyi a écrit des choses définitives à ce sujet.

Le système post-démocratique de la grande entreprise en charge de nos rêves, de nos emplois et de nos vies repose principalement sur la libre poursuite de la cupidité illimitée par l’ego – l’individu souverain. L’idée de base est que l’homme n’est que la liberté illimitée qu’il se crée, et qu’il a droit à une utilisation illimitée du monde. Ne faites pas d’erreur ! Ce système n’est pas faible, malgré toutes les apparences. Ce système est très puissant, mais sous deux conditions : dans la mesure où la grande majorité des citoyens pensent être de véritables initiés, qu’ils sont des gagnants du système, et aussi, dans la mesure où les ressources naturelles lui permettent de promettre une croissance illimitée. C’est le gouvernement de l’homo œconomicus par ses désirs illimités ; le gouvernement pour le big business sous le visage souriant de la démocratie.

Ce système a colonisé nos esprits, nos rêves, nos imaginaires ; sa principale réalisation est de nous avoir coupé du monde extérieur. Nous sommes en fait aveugles à l’altérité, l’Occident ignore la tradition [« Rest »en anglais, NdT]. Et connaissez-vous le premier symptôme d’une dépendance à Internet ? L’incapacité de reconnaître les visages humains entre amis et membres de la famille !

En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions.

En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions.

Ces systèmes libéraux ne s’appuient pas tellement sur la foi collective dans la Constitution, la Nation ou même le parti au pouvoir. Ils ne comptent que sur la cupidité libre et illimitée accordée à chaque individu. Non seulement c’est autorisé mais c’est même prescrit. Tous les systèmes religieux, sociaux et politiques avant nous, ont fait très attention à limiter, à refréner le désir du plaisir, de la richesse, des biens, ou à leur substituer des biens spirituels ; nous vivons dans le premier système politique et social basé sur la libération absolue et complète de la cupidité. Jetez un œil à nos écoles commerciales et sur les MBA ; nous en avons fait un modèle d’école de cynisme et de cécité morale ! Et ne vous trompez pas, ce système est incroyablement puissant ! Le système de la cupidité individuelle a gagné contre le totalitarisme. Il a gagné contre les grandes religions, les traditions et même les nationalismes. Le lien invisible créé entre les individus sur rien de plus que la promesse d’une quête illimitée d’argent, de biens et de plaisir est bien plus fort que les liens extérieurs, les autorités supérieures, Dieu, l’Empereur, le Roi ou la révolution politique ; ceux là venaient d’en haut. La révolution individuelle vient de l’intérieur. La cupidité de l’intérieur, c’est le puissant moteur du libéralisme individuel ! En fait, la révolution de l’individu est le principal moteur politique du siècle dernier. Et est le gagnant contre le fascisme, le nazisme, et finalement l’Union soviétique elle-même.

Le secret à partager entre nous est que le jeu est terminé. Les seules et uniques conditions de la viabilité du système de la cupidité étaient l’offre illimitée de ressources naturelles et le renouvellement des systèmes vivants d’un côté ; et le partage des avantages entre tous les citoyens de l’autre côté. L’économie du carbone a en fait façonné la démocratie. L’offre illimitée de ressources naturelles a façonné les droits de l’homme en tant que droits de l’individu souverain. Les droits illimités appellent un approvisionnement illimité. Nous savons que ce système est près de s’effondrer. L’effondrement viendra non seulement de l’extension de la pauvreté, mais du fait que la grande majorité des citoyens occidentaux seront de plus en plus exclus de toute forme de bénéfices venant du système. Depuis la fin de la grande peur du communisme et la fin de l’Union soviétique, voici la fin du capitalisme de partage. Le capitalisme ne repose plus sur de bons salaires qui augmentent régulièrement ; il s’appuie de plus en plus sur les prisons et la police. Et l’effondrement viendra non seulement du changement climatique, mais aussi des terribles conséquences des produits chimiques, des pesticides et de la pharmacie dans les sols, la viande et, finalement, la richesse humaine. Il viendra non seulement de l’empoisonnement de l’eau douce, de la nourriture transformée et de l’atmosphère urbaine, mais aussi des événements extrêmes menaçant toutes ces villes au bord de la mer, et aussi des quantités de réfugiés jamais vues auparavant − par dizaines de millions venant d’Asie et d’Afrique.

Le facteur de la peur suit de près la tromperie. Et les deux sont politiquement des armes de destruction massive pour l’Occident.

Cela définit le moment politique que nous vivons maintenant dans les pays occidentaux. Le passage d’individus unifiés par leur désir de richesse à des communautés unies par la lutte pour la survie est un moment à la fois de grandes attentes et de grands risques. C’est la dimension cachée derrière le Brexit, derrière la victoire de Donald Trump, pas si surprenante après tout, et derrière tant de booms politiques et d’explosions à venir ! Et ce pourrait être le meilleur des temps, ainsi que le pire des moments. Qui sait, à un moment où la Chine annonce que la venue de la civilisation écologique devrait avoir lieu au cœur du rêve chinois ?

L’économie va bien sûr refléter ce grand tableau. En fait, c’est déjà dans les faits et les chiffres. Le moment logistique que nous vivons est l’augmentation spectaculaire des coûts de transport, et le nouveau localisme qu’il exige. Le moment entrepreneurial que nous vivons est l’effondrement de l’entreprise mondialisée, et la recherche illimitée d’énergie qu’elle a demandée ; les PME sont les seules à créer des emplois et à s’impliquer réellement dans la communauté par des achats locaux, une embauche locale, l’intégration culturelle et l’engagement local. Et le moment industriel que nous vivons est le passage du travail humain à la production robotique, ce qui signifie que partout dans le monde, les coûts de production sont sur le point de s’égaliser ; ce qui signifie que la main-d’œuvre bon marché ou l’esclavage perdront leur pouvoir de fixation des prix. En passant, l’entreprise mondiale perdra son avantage concurrentiel. Le localisme et les PME sont les nouvelles grandes choses dans les pays où les robots vont payer des impôts ! Mais le moment où nous vivons est aussi principalement le moment où la terre n’est plus si amicale avec les êtres humains. Après deux siècles d’agressions industrielles et chimiques, la nature est éveillée. Personne ne survivra seul à l’effondrement à venir. Et ne rêvez pas ; vous ne pouvez pas mettre de l’argent dans le réservoir de votre voiture, pas plus que manger votre or.

C’est pourquoi nous sommes à la fin de l’individu souverain et de la société de marché. C’est la fin de l’ego, du moi, moi-même, mon seul ami. Nous sommes déjà au début d’une nouvelle ère politique, l’ère de la survie.

Le deuxième enjeu est le retour des communs. La deuxième partie du grand Chapitre de la Liberté, provenant de l’Angleterre du XIVe siècle, le Chapitre des Forêts, est entièrement consacré à assurer la sécurité des communs, en tant que droit fondamental des communautés. Les communs aident les pauvres à satisfaire leurs besoins fondamentaux, bien mieux que n’importe quelle aide publique ou charité privée. Les communs donnent à tout membre de la communauté qui les protège, un libre accès à leur utilisation pour des besoins personnels, mais aucun accès pour un usage commercial ou industriel. C’est un chemin pour la dignité et l’engagement.

Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la rentabilité du capital.

Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la rentabilité du capital.

La société globale basée sur l’économie comme notre nature humaine, détruit les communs à un rythme incroyable. Non seulement parce qu’elle détruit les frontières qui les protégeaient ; parce que cela place le libre-échange au-dessus des communautés, des religions et des choses sacrées. Et le modèle du marché global où tout est à vendre substitue effectivement l’expulsion des communs générant pauvreté pour une partie croissante de la population mondiale. L’accès libre à la nature sera bientôt refusé à la majorité des gens ; des légumes ou de la viande qu’ils mangent, au jeu qu’ils jouent ou aux loisirs qu’ils partagent, des graines sur lesquelles ils comptent, sur les enfants qu’ils veulent. Tout sera calibré, tout passera sous la coupe de la loi de la meilleure rentabilité pour le capital – et à la fin du processus, la vie humaine elle-même finira par être un produit de l’industrie.

Les communautés indigènes, des tribus d’Amérique du Sud aux associations environnementales en France ou en Allemagne, sont aussi les seules à vouloir protéger leurs communs, et se battent parfois avec ferveur pour les sauver contre des projets industriels ou des investissements massifs. Elles devront lutter contre ces soi-disant « accords commerciaux » dont le seul but est de protéger, non pas l’investissement lui-même, mais le retour attendu des bénéfices ! Toute analyse approfondie du conflit entre les compagnies minières aurifères équatoriennes et canadiennes, ou entre le Guatemala et la Bolivie et les entreprises industrielles américaines, révèle cette situation confuse ; l’explosion actuelle du capital, mieux connue sous le nom de « quantitative easing », crée une pression croissante sur les ressources naturelles. Le système monétaire émet des chèques en nombres illimités, et c’est à la nature de payer la facture ! C’est pourquoi la prochaine étape est l’accaparement final de la nature pour le bénéfice du système de la dette ; pas un morceau de terre, ou une gorgée d’eau, pas un poisson dans l’océan profond ou un arbre dans la forêt tropicale ne va échapper à l’industrie – leur destruction pour de l’argent.

Le retour des communs est l’une des conditions principales et uniques de notre survie.

Qu’est-ce que ça veut dire ? La plupart d’entre nous en Europe sont des autochtones. Nous savons d’où nous venons, et nous savons à quoi nous appartenons. Ce qui nous importe le plus, c’est de dire « nous » avec confiance, avec foi, avec amitié. Les communs sont l’endroit où tout le monde dit « nous ». C’est l’endroit où il n’y a pas de place pour le « moi ». Et les bases sont solides pour le futur proche. Ce sont les ressources qui ne sont pas à vendre, les ressources partagées par la communauté, pas pour le commerce ou l’industrie à tout prix, des ressources hors de portée des commerçants ou des banquiers. Pas de libre-échange, pas de marché, pas de pouvoir de prix sur les communs. Les graines, le sol, l’eau douce, l’air, la naissance humaine et les vies humaines ne sont pas non plus à vendre. Elles ne sont pas le moyen de maximiser le rendement du capital ! La nature elle-même prendra soin de nos biens communs, et nous donnera beaucoup plus que n’importe quel fonds d’investissement, seulement si nous la respectons, seulement si nous la laissons jouer, seulement si nous la laissons faire. C’est la plus grande leçon de l’écologie, de l’agroforesterie et de l’agriculture biotech. Nous avons juste à appartenir. Nous avons juste à partager une identité ; il suffit d’accepter des limites. Voici la venue de la politique identitaire. Voici la disparition de l’économie telle que nous la connaissons. Toutes ces questions sont profondément politiques, et elles appellent à un retour au pouvoir de toute la communauté politique dans son ensemble – pas la disparition de la communauté pour mon bénéfice, moi l’individu souverain !

Quelle est la prochaine étape ?

Quelle est la prochaine étape ?

Nous sommes à la fin de l’économie libérale telle que nous la connaissons et, à ce moment-là, nous serrons à la fin de la cupidité individuelle en tant qu’outil puissant de l’ordre politique. Qu’est-ce qui va arriver ? Et que devons-nous faire ?

Après l’effondrement de l’économie en tant que foi, et l’effondrement du marché mondial en tant que sorcellerie, le premier besoin est spirituel. Je ne dis pas religieux. Mais nous devons reconnaître la dimension sacrée de la vie, de toutes les formes de vie. Nous devons partager les symboles de notre destin commun et de notre volonté collective, et nous avons besoin d’une renaissance de la communauté comme étant bien plus que la somme des individus – la magie du « Nous, les gens » est encore à réinventer. Cela pourrait être le cadeau le plus utile de l’Union Européenne au monde extérieur ; vous ne pouvez pas construire une communauté politique sur le marché, l’argent, la croissance ou les droits individuels. Nous avons besoin de plus que cela, de quelque chose de différent, quelque chose proche de la foi, des symboles et de la fraternité, quelque chose comme cette chose sacrée que nous perdons, et qu’ils nous prennent.

La condition même de la réévaluation des biens communs est la reconnaissance générale que tout n’est pas à vendre, parce qu’il y a des choses à vendre, il y a des choses à transmettre, et il y a des choses à donner ou à partager. Et il y a des choses sacrées dans lesquelles la communauté met sa confiance et par lesquelles elle exprime sa différence. Bien sûr, ces choses sont sacrées. Bien sûr, ces choses n’ont pas de substitut sous forme monétaire. Elles ne sont ni négociables ni vendables. C’est la définition même de la sacralité, et nous partageons un besoin urgent de redéfinir ce qui dans la nature, dans nos pays, sociétés et chez nous, n’est pas à vendre, parce que c’est la partie principale de notre être humain.

Ce n’est pas le moment d’élaborer des propositions pour résoudre nos problèmes. Je vais juste souligner trois choses principales à faire, et à faire maintenant.

Nous devons élaborer un nouveau système de comptabilité. Le système actuel compte comme une valeur ajoutée la destruction des espèces et des ressources rares. C’est une menace contre notre survie. Le seul système durable tiendra compte du respect de la loi par les entreprises, des contraintes fiscales et sociales et du respect des cultures et modes de vie locaux par les entreprises privées et les organismes étrangers.

Nous devons prendre en compte la fin de l’économie du carbone, le retour de la géographie et le besoin de localisme et d’activités auto-orientées. Ce n’est pas un problème mineur ; ce pourrait être la fin de la démocratie telle que nous la connaissons, basée sur un approvisionnement énergétique illimité pour le commerce et les communications. Le coût du transport presque nul est le plus grand mensonge du système économique actuel, l’appel efficace à la globalisation. La distance aura de l’importance, la géographie aura de l’importance et son coût reste encore à intégrer.

Beaucoup plus important, nous devons travailler autour du droit à la diversité, la condition la plus importante de notre survie. C’est peut-être le plus grand apprentissage de l’écologie et de la biologie ; la diversité est collective, et cette diversité est la clé de la survie.

Nous ne survivrons pas à l’alignement de la planète sur la cupidité illimitée pour les ressources. Personne ne réclame la démocratie mondiale, l’uniformisation du monde par l’économie dite libérale. Personne ne sait plus qui sont Milton Friedman ou Friedrich von Hayek – ce ne sont que des personnages de musées. Mais personne ne pense plus que le problème concernera le socialisme, ou l’économie contrôlée par l’État, ou quelque chose entre les deux. La vraie reconnaissance de la liberté humaine comme liberté collective et de la diversité culturelle et politique comme trésor de l’humanité, don de la nature et condition même de notre survie, droit fondamental au-dessus de tout autre droit économique ou individuel politique, est la clé d’un avenir de paix, de compréhension mutuelle et de coexistence respectueuse.

À Chisinau, ce 17 décembre 2017, je lance un appel collectif pour renouveler l’accord conclu lors de la Conférence de La Havane, en 1948-1949, lorsque les Nations Unies ont prévu de subordonner le libre-échange et les marchés libres au bien-être, au progrès social et à la sécurité environnementale des populations.

J’appelle à un engagement collectif pour reconstruire un forum des pays non alignés, le même qui a eu lieu à Bandung, en 1955, un forum de ceux qui ne veulent pas être relocalisés, être déportés ou être privés de leur identité par des intérêts étrangers, un forum de personnes qui partagent profondément le sentiment que le trésor le plus important de l’humanité est au-delà de tout ce qui se vend, le trésor de la diversité culturelle et de la générosité de la nature.

Et j’appelle à renouveler la Déclaration de Coyococ, en 1974, sur les droits collectifs des peuples autochtones, contre les colons et les envahisseurs, les droits à la sécurité collective sociale, culturelle et environnementale. Ce sont les véritables fondements des droits de l’homme ; les droits individuels ne servent à rien s’il n’y a pas de société organisée pour les prendre pour acquis.

Il y a plusieurs siècles, le Chapitre des Forêts donnait un sens précis et efficace aux droits de l’homme ; le droit de vivre selon la nature et de vivre de la richesse des ressources naturelles et des écosystèmes vivants. L’échec d’une approche juridique des droits de l’homme est avéré ; plus il y en a, moins ils prouvent une quelconque efficacité. Beaucoup de mots, et si peu de réalité !

Le chemin était ouvert il y a longtemps. Il est temps maintenant de compléter et de garantir les droits humains par une déclaration des droits collectifs – id est, les droits des sociétés humaines à ne pas être détruites par l’extérieur, le droit à leur sécurité morale, religieuse, politique et environnementale, le droit de tous peuples autochtones de se protéger ou d’être protégés contre les colons et les envahisseurs, à tout prix et par quelque moyen que ce soit. C’est la vraie condition de notre survie. Nous ne survivrons pas à travers ce siècle sans la générosité de la nature, la beauté des cultures et la liberté naturelle de l’esprit humain.

Écrivain, Essayiste, Économiste

Président, NATPOL DRS (DRS comme diversité, résilience et sécurité)

Conférence sur le Cercle Aristote

Traduit par Hervé relu par Catherine pour le Saker Francophone

Note:

- Référence à la phrase de Clinton, It’s the economy, stupid ! ↩

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989,

Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989,

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ».

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ».

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Lévi-Strauss affirme que c'est l'objectivité des critères de hiérarchisation, intime à la pensée occidentale, qui permettent de la fonder, et qui peuvent se ramener, selon Leslie White6, à deux principaux : 1. L’accroissement continuel de la quantité d’énergie disponible par habitant et 2. La protection et la prolongation de la vie humaine capacitive. Ainsi tout homme désire, sauf cas pathologique, prolonger sa vie en pleine santé sur Terre. Quelle réponse plus admirable a été fournie à cet enjeu que la médecine et le mode de vie occidental ne sauraient offrir ? Toutes les sociétés (c'est une structure universelle) requièrent un accroissement de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de modeler leurs environnements selon leurs normes. Quel outil plus raffiné et plus efficace à cet effet que sont la Mathématique, la Science et la Technique occidentales ? Nous pourrions même aller plus loin (mais ce serait déjà rentrer dans une forme de subjectivisme idéologique) en posant pour principe qu'il y a en tout être humain une Volonté d'émancipation individuelle du cadre des méta-structures collectives, et que l'individualisme européen triomphant et prosélyte offre un médium privilégié à cette émancipation.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

Bien sûr le relativisme culturel dont fait preuve Lévi-Strauss pour les besoins de ses démonstrations parait de prime abord en contradiction avec son appel renouvelé à maintenir coûte que coûte nos spécificités civilisationnelles. Mais dans les temps troubles que nous traversons actuellement, le paradoxe est loin d’être insoluble.

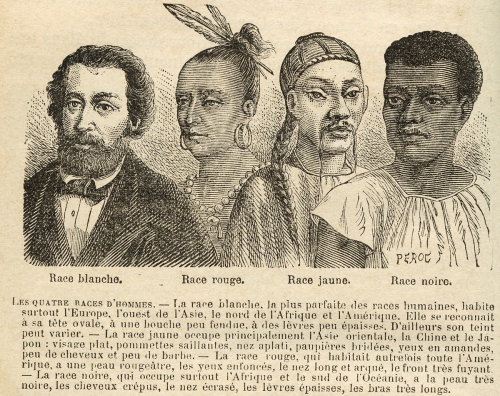

Lorsque cet affrontement, bataille de frontières, va jusqu’à l’ethnocide, évidemment cela pose des problèmes éthiques, mais là n’est pas mon propos. Je note simplement que dans le racisme se mêlent, pas toujours distinctement, des critères phénotypiques et des critères sociologiques.

Lorsque cet affrontement, bataille de frontières, va jusqu’à l’ethnocide, évidemment cela pose des problèmes éthiques, mais là n’est pas mon propos. Je note simplement que dans le racisme se mêlent, pas toujours distinctement, des critères phénotypiques et des critères sociologiques.

Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec

Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec

Dumont, nato a Salonicco nel 1911, si trasfersce successivamente in Francia, dove negli anni giovanili militerà nel Partito Comunista Francese, occupandosi delle varie sollecitazioni innovatrici della vivace realtà politica parigina. Presto si interessa di etnologia al punto di frequentare i corsi di Marcel Mauss al College de France, contro la volontà dei suoi genitori che lo avrebbero voluto ingegnere. Arruolato nell’esercito francese durante il secondo conflitto mondiale e finito prigioniero in un campo di detenzione tedesco, Dumont nel dopoguerra continua ad approfondire i suoi studi. Nel 1949 fa il suo primo viaggio in India, dove tornerà periodicamente per tutto il corso della sua vita. A partire dal confronto con l’India, comincia a sviluppare la dicotomia fondamentale tra l’Homo Aequalis, tipico dell’Occidente moderno, e l’Homo Hierarchicus. Proprio attorno a questa tematica, Dumont struttura alcuni dei suoi saggi più importanti e riconosciuti (si segnalano in particolare “La civiltà indiana e noi” del 1964 e “Homo Hierarchicus, saggio sul sistema delle caste” del 1966). Svincolando la sua analisi dal pregiudizio secondo il quale la società individualistica rappresenterebbe l’apice di un progresso (da leggere in contrapposizione alla barbarie di un sistema arcaico come quello delle caste), Dumont concentra la sua attenzione su uno dei testi più importanti della tradizione induista: il Sanathana Dharma.

Dumont, nato a Salonicco nel 1911, si trasfersce successivamente in Francia, dove negli anni giovanili militerà nel Partito Comunista Francese, occupandosi delle varie sollecitazioni innovatrici della vivace realtà politica parigina. Presto si interessa di etnologia al punto di frequentare i corsi di Marcel Mauss al College de France, contro la volontà dei suoi genitori che lo avrebbero voluto ingegnere. Arruolato nell’esercito francese durante il secondo conflitto mondiale e finito prigioniero in un campo di detenzione tedesco, Dumont nel dopoguerra continua ad approfondire i suoi studi. Nel 1949 fa il suo primo viaggio in India, dove tornerà periodicamente per tutto il corso della sua vita. A partire dal confronto con l’India, comincia a sviluppare la dicotomia fondamentale tra l’Homo Aequalis, tipico dell’Occidente moderno, e l’Homo Hierarchicus. Proprio attorno a questa tematica, Dumont struttura alcuni dei suoi saggi più importanti e riconosciuti (si segnalano in particolare “La civiltà indiana e noi” del 1964 e “Homo Hierarchicus, saggio sul sistema delle caste” del 1966). Svincolando la sua analisi dal pregiudizio secondo il quale la società individualistica rappresenterebbe l’apice di un progresso (da leggere in contrapposizione alla barbarie di un sistema arcaico come quello delle caste), Dumont concentra la sua attenzione su uno dei testi più importanti della tradizione induista: il Sanathana Dharma. Si comprende bene come un tale individualismo si ponga agli antipodi con la concezione olistica/tradizionale: questo non vuol banalmente significare che in passato la totalità delle persone fosse altruista, ma che la comunità viveva coesa attorno a dei valori universalmente riconosciuti. Nell’induismo, per esempio, non esiste l’idea che per essere felici bisogna gratificare il proprio ego, ma vige, piuttosto, il pensiero per cui ognuno debba scoprire il ruolo assegnatogli dal destino e vivere in armonia con esso e ciò che si ha intorno: ciò che gratifica veramente l’esistenza della persona è insomma trovare il proprio posto all’interno della comunità, non emanciparsi da essa. L’individuo induista si concepisce infatti come parte del cosmo e non come un atomo portatore di valori naturali, privo di interdipendenza. Lo stesso asceta che si allontana dalla società non lo fa in nome di un ripiegamento individualista: si tratta piuttosto dell’aspirazione ad una realizzazione metafisico-cosmica superiore a quella basata su una vita comunitaria, ma in cui trionfa sempre lo stesso spirito olistico (non si mette in discussione il valore della comunità in quanto tale), distinto sia dall’individualismo extramondano sia da quello mondano.

Si comprende bene come un tale individualismo si ponga agli antipodi con la concezione olistica/tradizionale: questo non vuol banalmente significare che in passato la totalità delle persone fosse altruista, ma che la comunità viveva coesa attorno a dei valori universalmente riconosciuti. Nell’induismo, per esempio, non esiste l’idea che per essere felici bisogna gratificare il proprio ego, ma vige, piuttosto, il pensiero per cui ognuno debba scoprire il ruolo assegnatogli dal destino e vivere in armonia con esso e ciò che si ha intorno: ciò che gratifica veramente l’esistenza della persona è insomma trovare il proprio posto all’interno della comunità, non emanciparsi da essa. L’individuo induista si concepisce infatti come parte del cosmo e non come un atomo portatore di valori naturali, privo di interdipendenza. Lo stesso asceta che si allontana dalla società non lo fa in nome di un ripiegamento individualista: si tratta piuttosto dell’aspirazione ad una realizzazione metafisico-cosmica superiore a quella basata su una vita comunitaria, ma in cui trionfa sempre lo stesso spirito olistico (non si mette in discussione il valore della comunità in quanto tale), distinto sia dall’individualismo extramondano sia da quello mondano. La nouvelle est surprenante. Des milliers de musulmans algériens se convertiraient au christianisme, désenchantés par le «Printemps arabe» et la montée d'un Islam violent, selon Ali Khidri, le seul distributeur de Bibles du pays qui croulerait actuellement sous les demandes. Des centaines de personnes viendraient chaque mois aux bureaux de la Société de Bibles d'Algérie, pour chercher leur ''livre''. Ali Khidri souligne aussi que des milliers de musulmans se rendent dans les églises pour en savoir plus sur la foi chrétienne. D'après le distributeur, les musulmans interrogeraient actuellement leur foi, à cause des actes perpétrés au nom de l'Islam. « Ils sont de plus en plus à penser qu'il s'agit là du vrai visage de l'Islam », affirme Ali Khidri. Toujours selon la Société de Bible d'Algérie, il y aurait entre 100 000 et 200 000 chrétiens dans le pays, une immense augmentation, en comparaison des 2 000 qui y résidaient il y a tout juste trente ans.

La nouvelle est surprenante. Des milliers de musulmans algériens se convertiraient au christianisme, désenchantés par le «Printemps arabe» et la montée d'un Islam violent, selon Ali Khidri, le seul distributeur de Bibles du pays qui croulerait actuellement sous les demandes. Des centaines de personnes viendraient chaque mois aux bureaux de la Société de Bibles d'Algérie, pour chercher leur ''livre''. Ali Khidri souligne aussi que des milliers de musulmans se rendent dans les églises pour en savoir plus sur la foi chrétienne. D'après le distributeur, les musulmans interrogeraient actuellement leur foi, à cause des actes perpétrés au nom de l'Islam. « Ils sont de plus en plus à penser qu'il s'agit là du vrai visage de l'Islam », affirme Ali Khidri. Toujours selon la Société de Bible d'Algérie, il y aurait entre 100 000 et 200 000 chrétiens dans le pays, une immense augmentation, en comparaison des 2 000 qui y résidaient il y a tout juste trente ans.

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats.

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats. Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été.

Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été. Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek '

In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek ' In the days when I used to post on white nationalist websites one of the most recurring themes that people would argue about is the declining levels of Aryans vis a vis other races. I argued then as I argue now ratios are not relevant. Lower animals and races of men will breed at a faster rate than higher species or races. Often the reason for this is the higher mortality rate in such species and races. This fact may also be observed amongst the soci-economic classes which are a bastardised and commercialised version of the ancient traditional Aryan caste system (the two are not to be confused or even compared!). Individuals of lesser education (not merely formal education but general awareness and ability) tend to breed without restraint and with no consideration as to whether they (or the tax payer) can afford such indiscriminate coupling!

In the days when I used to post on white nationalist websites one of the most recurring themes that people would argue about is the declining levels of Aryans vis a vis other races. I argued then as I argue now ratios are not relevant. Lower animals and races of men will breed at a faster rate than higher species or races. Often the reason for this is the higher mortality rate in such species and races. This fact may also be observed amongst the soci-economic classes which are a bastardised and commercialised version of the ancient traditional Aryan caste system (the two are not to be confused or even compared!). Individuals of lesser education (not merely formal education but general awareness and ability) tend to breed without restraint and with no consideration as to whether they (or the tax payer) can afford such indiscriminate coupling!

Les Guanches ont été identifiés successivement comme des aventuriers scandinaves égarés, des Celtes venus de la péninsule ibérique, des tribus cousines des Basques. Certains caractères culturels font évoquer une proximité avec les populations précolombiennes d’Amérique du Sud et Centrale. De nos jours, ils sont reconnus comme des descendants de tribus libyco-berbères venues du Maroc dont les côtes sud ne sont distantes que d’une centaine de km. En amazigh ils sont nommés Igwanciyen. En effet le lien de parenté entre Guanches et Berbères est attesté par les similitudes de leurs toponymes, leurs pratiques culturelles, leurs rites mortuaires et les gravures rupestres. De même, les yeux bleus et la chevelure blonde ne sont pas rares chez les Berbères, en particulier chez ceux d’entre eux qui ne se sont pas métissés aux Arabes après la conquête musulmane de l’Afrique du Nord. Enfin des études génétiques menées sur des momies guanches au début des années 2000 permettent d’affirmer une parenté étroite avec les Berbères .Un examen de sang et de restes de viscères prélevés sur les momies Guanches a permis de mettre en valeur une caractéristique sanguine extrêmement rare : la prédominance du groupe O Rhésus négatif, inconnue parmi les populations européennes vivantes. Cette proportion se rapproche de celles remarquée chez les tribus Berbères du Haut-Atlas ( 80%, contre 84% à Tenerife et 95% sur Gran Canaria ). En France la fréquence du Groupe Rhésus négatif se situe à 15% de la population. L’haplo-groupe le plus courant chez eux est le R1B ce qui indique une forte influence basque et aussi un héritage berbère car la même prédominance du rhésus négatif a été remarquée chez les Basques, peuple à l'origine toujours discutée chez les Basques la proportion de Rhésus négatif est toujours inférieure à 30% sauf chez les Basques émigrés en Amérique où elle atteint 35%.

Les Guanches ont été identifiés successivement comme des aventuriers scandinaves égarés, des Celtes venus de la péninsule ibérique, des tribus cousines des Basques. Certains caractères culturels font évoquer une proximité avec les populations précolombiennes d’Amérique du Sud et Centrale. De nos jours, ils sont reconnus comme des descendants de tribus libyco-berbères venues du Maroc dont les côtes sud ne sont distantes que d’une centaine de km. En amazigh ils sont nommés Igwanciyen. En effet le lien de parenté entre Guanches et Berbères est attesté par les similitudes de leurs toponymes, leurs pratiques culturelles, leurs rites mortuaires et les gravures rupestres. De même, les yeux bleus et la chevelure blonde ne sont pas rares chez les Berbères, en particulier chez ceux d’entre eux qui ne se sont pas métissés aux Arabes après la conquête musulmane de l’Afrique du Nord. Enfin des études génétiques menées sur des momies guanches au début des années 2000 permettent d’affirmer une parenté étroite avec les Berbères .Un examen de sang et de restes de viscères prélevés sur les momies Guanches a permis de mettre en valeur une caractéristique sanguine extrêmement rare : la prédominance du groupe O Rhésus négatif, inconnue parmi les populations européennes vivantes. Cette proportion se rapproche de celles remarquée chez les tribus Berbères du Haut-Atlas ( 80%, contre 84% à Tenerife et 95% sur Gran Canaria ). En France la fréquence du Groupe Rhésus négatif se situe à 15% de la population. L’haplo-groupe le plus courant chez eux est le R1B ce qui indique une forte influence basque et aussi un héritage berbère car la même prédominance du rhésus négatif a été remarquée chez les Basques, peuple à l'origine toujours discutée chez les Basques la proportion de Rhésus négatif est toujours inférieure à 30% sauf chez les Basques émigrés en Amérique où elle atteint 35%. Les Guanches formaient une société tribale avec à la tête de chaque tribu un chef ou un roi jouissant d’un pouvoir quasi absolu. Ils vivaient comme les Berbères des Matmatas de Tunisie ou les Chaouias des Aurès en Algérie le plus souvent dans des grottes naturelles mais certains résidaient dans de modestes habitations en pierre : les grottes et les cavernes les plus petites étaient utilisées comme greniers à céréales ou comme lieux de culte.

Les Guanches formaient une société tribale avec à la tête de chaque tribu un chef ou un roi jouissant d’un pouvoir quasi absolu. Ils vivaient comme les Berbères des Matmatas de Tunisie ou les Chaouias des Aurès en Algérie le plus souvent dans des grottes naturelles mais certains résidaient dans de modestes habitations en pierre : les grottes et les cavernes les plus petites étaient utilisées comme greniers à céréales ou comme lieux de culte. Les Guanches embaumaient leurs morts qu’ils inhumaient, pratique inhabituelle pour des sociétés néolithique. C’est ce qui fait dire aux archéologues que l’existence des Guanches remonterait à au moins 3000 ans avant notre ère. Sur l’île de Hierro, on a découvert des grottes sépulcrales où ils déposaient les cadavres embaumés près d’autels pyramidaux ou tronconiques. Un millier de momies ont été retrouvées dans des niches aménagées dans la grotte du Barranco de Herque sur l’île de Tenerife. Cette pratique rappelle celle pratiquée au Pérou par les populations précolombiennes.

Les Guanches embaumaient leurs morts qu’ils inhumaient, pratique inhabituelle pour des sociétés néolithique. C’est ce qui fait dire aux archéologues que l’existence des Guanches remonterait à au moins 3000 ans avant notre ère. Sur l’île de Hierro, on a découvert des grottes sépulcrales où ils déposaient les cadavres embaumés près d’autels pyramidaux ou tronconiques. Un millier de momies ont été retrouvées dans des niches aménagées dans la grotte du Barranco de Herque sur l’île de Tenerife. Cette pratique rappelle celle pratiquée au Pérou par les populations précolombiennes. La découverte de pyramides à plusieurs étages à Tenerife au style évoquant celui des pyramides méso-américaines continuent d’interroger les scientifiques. Le site de Güimar compte plusieurs pyramides à étages avec une orientation nord-sud sur l’axe du solstice d’été. La perfection de la taille des diverses pierres d’angle et des structures pyramidales leur confère un caractère cérémoniel, voir astronomique peut-être en relation avec le culte solaire. L’Institut d’Astrophysique des Canaries a remarqué que le sommet de ces structures était un lieu propice à l’observation du ciel. Entre les pyramides beaucoup voient des espaces délimités qui ont pu avoir pour fonction de permettre la célébration d’un culte ou d’expériences sur les cultures. En effet, l’observation des mouvements de la lune et du soleil a pu permettre d’identifier des cycles agricoles comme semble l’étayer leur localisation près des points d’eau et l’abondance de représentations astrales ou cosmologiques rupestres.

La découverte de pyramides à plusieurs étages à Tenerife au style évoquant celui des pyramides méso-américaines continuent d’interroger les scientifiques. Le site de Güimar compte plusieurs pyramides à étages avec une orientation nord-sud sur l’axe du solstice d’été. La perfection de la taille des diverses pierres d’angle et des structures pyramidales leur confère un caractère cérémoniel, voir astronomique peut-être en relation avec le culte solaire. L’Institut d’Astrophysique des Canaries a remarqué que le sommet de ces structures était un lieu propice à l’observation du ciel. Entre les pyramides beaucoup voient des espaces délimités qui ont pu avoir pour fonction de permettre la célébration d’un culte ou d’expériences sur les cultures. En effet, l’observation des mouvements de la lune et du soleil a pu permettre d’identifier des cycles agricoles comme semble l’étayer leur localisation près des points d’eau et l’abondance de représentations astrales ou cosmologiques rupestres. L'analyse a été effectuée à partir de l'os d'un enfant mort il y a 24 000 ans près du lac Baïkal, dans le site paléolithique russe de Mal'ta, en Sibérie. L'équipe internationale dirigée par Eske Willerslev, généticien au Muséum d'histoire naturelle du Danemark, a prélevé un minuscule échantillon (0,15 gramme) du squelette de l'enfant dont les restes ont été retrouvés en 1920 sur le site paléolithique de Mal'ta. Elle est ainsi parvenue à en extraire de l'ADN pour analyser son génome, « le plus ancien jamais décrypté à ce jour pour un homme anatomiquement moderne », conclut-elle dans son étude publiée dans la revue

L'analyse a été effectuée à partir de l'os d'un enfant mort il y a 24 000 ans près du lac Baïkal, dans le site paléolithique russe de Mal'ta, en Sibérie. L'équipe internationale dirigée par Eske Willerslev, généticien au Muséum d'histoire naturelle du Danemark, a prélevé un minuscule échantillon (0,15 gramme) du squelette de l'enfant dont les restes ont été retrouvés en 1920 sur le site paléolithique de Mal'ta. Elle est ainsi parvenue à en extraire de l'ADN pour analyser son génome, « le plus ancien jamais décrypté à ce jour pour un homme anatomiquement moderne », conclut-elle dans son étude publiée dans la revue

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués.

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués.  Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.