Robert Steuckers :

Réflexions générales sur le concept d’ « Eurasie »

Conférence préparée pour une rencontre eurasiste à Marseille, le 12 juillet 2014, présentée lors des « Rencontres eurasistes » de Bruxelles, le 18 octobre 2014

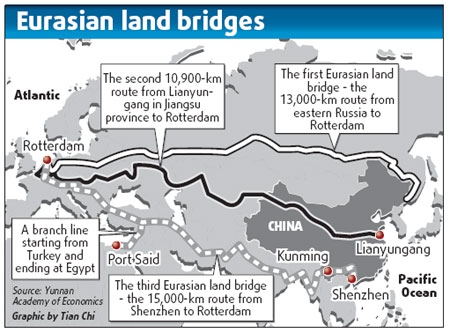

Quand on parle d’eurasisme actuellement, on a tendance à y voir une sorte d’ersatz des idéologies défuntes, qui devrait incessamment en prendre le relais, comme le voulaient par ailleurs les eurasistes des années 20 et 30, dont les démarches ont été analysées avec minutie par le Professeur Marlène Laruelle (1). Celle-ci démontre le caractère éminemment russe de la démarche eurasiste des années 20 et 30. Par conséquent, si l’Europe, le sous-continent indien, la Chine et d’autres puissances d’Asie centrale ou d’Asie orientale adoptent une stratégie « eurasienne » ou « eurasiste », le concept d’un eurasisme nouveau, conforme aux aspirations de l’Europe ou de ces autres puissances petites ou grandes, doit certes garder son noyau théorique russe, vu la qualité des arguments développés par les eurasistes de l’émigration russe de Berlin, Prague, Bruxelles et Paris entre 1920 et 1940 mais il doit aussi être élargi pour en faire la pratique naturelle des puissances du BRICS et donner corps à la géopolitique pragmatique suggérée à tous par le président kazakh Nazarbaïev, qui assure aujourd’hui les destinées de l’Etat le plus central de la masse continentale eurasienne, du « Heartland » tel qu’il fut théorisé par Sir Halford John Mackinder en 1904.

Les Chinois et les Japonais (la filière géopolitique « mandchoue » de l’école dite de Tokyo, inspirée par les thèses grandes-continentales de Karl Haushofer) apporteront certainement leur pierre au nouvel édifice et la tâche de futures « rencontres eurasistes » pourraient fort bien être d’illustrer et de commenter des travaux réalisés à l’autre extrémité de la masse continentale eurasienne car la raison pragmatique nous induit tout naturellement à penser que l’avenir de l’Extrême-Orient aurait bien sûr tout à gagner d’un apaisement des tensions récentes entre la Chine et le Japon et à une réactivation des projets d’une grande « sphère de coprospérité est-asiatique » (Daitoa Kyoeiken), théorisés immédiatement avant la seconde guerre mondiale par le Prince Konoe, par le ministre japonais des affaires étrangères Matsuoka Yosuke et par le géopolitologue Sato Hiroshi (qui parlait également d’une « sphère de coprospérité des mers du Sud ») (2). Sato Hiroshi se réclamait de Haushofer dans la mesure où celui-ci estimait dans ses écrits que le Japon avait pour mission historique de contrôler les espaces de la « zone des moussons », dont la géopolitique américaine d’aujourd’hui reparle d’ailleurs avec grande précision, formulant un projet de contrôle serré de cette zone au départ de bases situées dans l’Océan Indien pour que Washington hérite définitivement, ou du moins durablement, des atouts que possédait l’Empire britannique jusqu’en 1947, année où les deux puissances rivales du sous-continent indien ont acquis leur indépendance (3).

De Krymski a Beckwith

Pour nous Européens de l’Extrême-Occident de la masse continentale eurasienne, une théorie eurasiste n’est possible qu’à la condition d’intégrer dans toute démarche politique ou diplomatique future et « eurasienne » le fait archéologique et linguistique indo-européen, comme l’admettait aussi un historien russe pré-eurasiste mais indo-européanisant du 19ème siècle, Agafangel Efrimovitch Krymski (1871-1942). En effet, avant la ruée des cosaques du Tsar vers le Pacifique, à partir de la fin du 16ème siècle, les peuples européens n’ont connu de projection vers le centre de la masse eurasienne qu’à l’époque de la conquête de ces vastes espaces steppiques par des peuples cavaliers proto-iraniens, comme le démontre avec une remarquable érudition le Professeur Christopher I. Beckwith (4) qui voit l’idéal politico-religieux le plus emblématique des peuples d’Eurasie formulé implicitement dès l’époque axiale de cette première migration vers le centre de l’Asie, vers les hauts plateaux iraniens puis vers la Chine (au-delà de la Dzoungarie), migration portée par des guerriers montés sur chars, aventureux, regroupés en « comitatus » autour d’un « prince » énergique, fondateur de structures politiques solides, figure charismatique qu’il faut imiter et reproduire sans cesse pour la gloire du peuple ou de la lignée dont on est issu. Pour Beckwith, l’idée eurasienne, l’idée seule capable de donner vigueur aux « empires de la Route de la soie » et des périphéries que Mackinder nommaient les « rimlands », est directement issue de ces premières vagues de la diaspora indo-européenne en Asie centrale, en Iran (y compris dans le royaume moyen-oriental de Mitanni) et au-delà de l’Indus dans le sous-continent indien, sous l’impulsion de la caste des kshatryas.

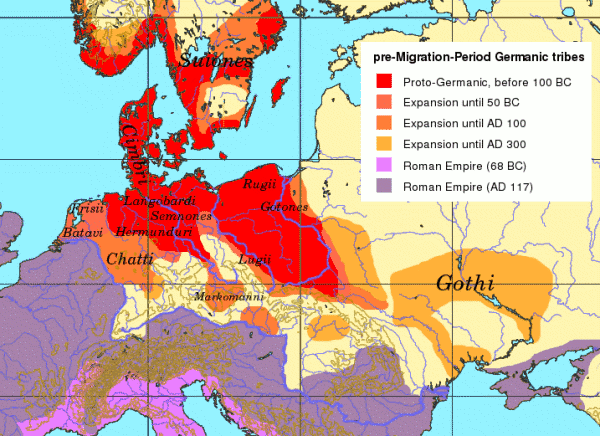

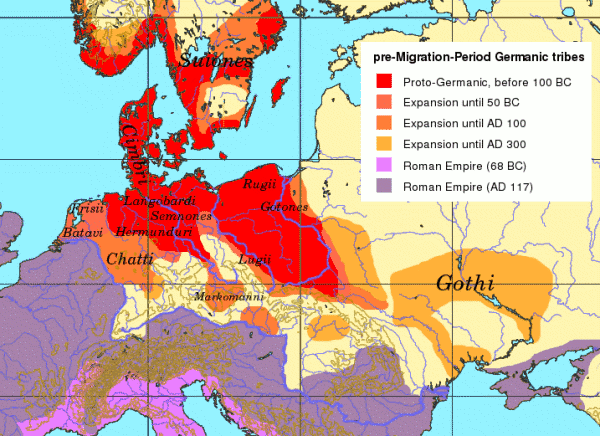

Pour Beckwith, ce modèle est certes d’origine européenne, se manifeste pour la première fois chez ces Proto-Iraniens, mais il a été repris successivement par tous les fondateurs d’empires de cette très vaste région, qu’ils aient été européens, huns, turcs, mongols, mandchous, etc. Tout théoricien ouest-européen d’un eurasisme nouveau doit donc intégrer ce fait protohistorique de la diaspora indo-européenne (ou proto-iranienne) dans ses réflexions (géo)-politiques, savoir qu’elle a un droit d’aînesse sur le plan axiologique, les ressacs qui ont suivi cette première expansion proto-iranienne, à partir des invasions hunniques ayant acculé l’Europe dans le cul-de-sac de la péninsule européenne, entre Mer Noire et Atlantique (res nullius à l’époque).

L’Europe-cul-de-sac

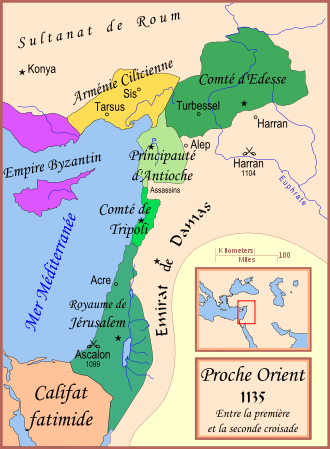

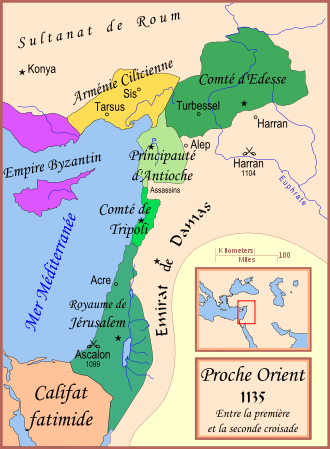

Aucune perspective géopolitique valable ne peut vouloir ce statut médiocre d’isolé en cul-de-sac, où semblent aujourd’hui se complaire les eurocrates, animés par des idéologies boiteuses, amnésiques, méprisables qui font dire à l’écrivain russe contemporain Edouard Limonov que l’Europe occidentale est devenue un « Grand Hospice ». Déjà au 12ème siècle, l’érudit anglais Guillaume de Malmesbury justifiait les Croisades non pas par le désir pathologique de faire la guerre à ses voisins mais de sortir de ce cul-de-sac pour récupérer les ports d’accès aux routes de la soie, pour ne pas mariner dans un isolement qui conduit à l’implosion, ce que confirme par ailleurs la grande spécialiste allemande contemporaine de l’histoire d’Arménie, Tessa Hofmann (5), quand elle évoque les royaumes arméniens de Cilicie aux 13ème et 14ème siècles. Après avoir reçu l’amical aval du grand Empereur Frédéric I Barberousse, ceux-ci branchaient, via les éléments croisés qui structuraient et protégeaient la région, l’Europe occidentale du moyen-âge sur le commerce d’Asie, première tentative de rompre l’encerclement, l’enclavement, qui étouffait l’Europe en occupant durablement la région d’Antioche, en tenant à distance les éléments seldjouks qui prétendaient couper les communications. Les Arméniens du « Comté d’Edesse » ont initié les caravaniers italiens aux routes de la Soie : c’est au départ des ports ciliciens, aux mains des Arméniens et des Croisés, que Nicola et Marco Polo entreprendront leurs voyages vers les immensités asiatiques ou vers la Cour du Grand Khan.

« Shatterbelt » et « gateway regions »

Quand on se complait dans l’idée médiocre d’une « Europe-cul-de-sac », on pose les limites orientales de l’Europe, limites purement théoriques, totalement dépourvues de pertinence, sur les Monts Oural alors que le sommet le plus élevé de cette chaine de collines est de 1600 m, exactement comme le Chasseral dans le Jura suisse. Entre l’Europe proprement dite, celle de l’espace civilisationnel médiéval, et les autres espaces impériaux d’Asie, de Perse et d’Inde, se situe un « shatterbelt » de zones mixtes, de zones de transit que le géopolitologue américain contemporain Saul B. Cohen (6) nomme également les « gateway regions » ou les « gateway states » : la Cilicie arménienne du temps des Croisades était une porte d’accès au « gateway » géant qu’est la Route de la soie ; l’Ukraine d’aujourd’hui est une autre « gateway region » et c’est, par la force des choses, une zone de fortes turbulences géopolitiques, tout comme le Nord de la Syrie et tout l’espace bouleversé par les forces de l’EIIL, un espace qui est bel et bien le correspondant actuel et l’extension vers la Perse de la Cilicie des 13 et 14ème siècles, mais un espace cette fois bouleversé de fond en comble, au point de ne plus pouvoir jouer pleinement son rôle de « gateway ». Début 2015, les observateurs les plus pertinents des effervescences en gestation pronostiquent d’ores et déjà de nouvelles zones de turbulence en Moldavie et au Turkménistan voire un affaiblissement programmé de l’Europe par une variante nouvelle des « révolutions de couleur », sous la forme d’une confrontation entre populations autochtones (opérations PEGIDA en Allemagne et « Je suis Charlie » en France) et immigrés musulmans qui grèvera dangereusement les budgets des Etats et fragiliseront l’euro, suite à la crise grecque et à la victoire probable de l’extrême-gauche hellénique.

Cette brûlante actualité doit nous obliger à signaler les débuts d’une constante de l’histoire : les cavaliers proto-iraniens de la protohistoire, et leurs successeurs scythes ou alains, ont lié le vaste « shatterbelt » entre l’Europe et l’Inde, entre l’Europe et la Chine. Cette réalisation n’a suscité que nostalgies : l’Empire romain voulait rétablir la liaison avec l’Inde et la Chine, on le sait désormais comme le prouve l’importance de certains ports antiques en Mer Rouge, le site caravanier transarabique de Pétra en Jordanie ou les campagnes des empereurs romains en Mésopotamie. L’histoire des vagues successives de peuples cavaliers indo-européens vers l’Inde et la Chine devrait donc relever d’un savoir indispensable, digne complément des anciennes « humanités » (sabotées par des politiciens veules et criminels), nécessaire noyau d’une future paedia renaissanciste, dont les jalons ont été posés par Iaroslav Lebedynsky, auteur de monographies précises sur chacun des peuples cavaliers de la grande « gateway region » steppique entre Europe et Chine.

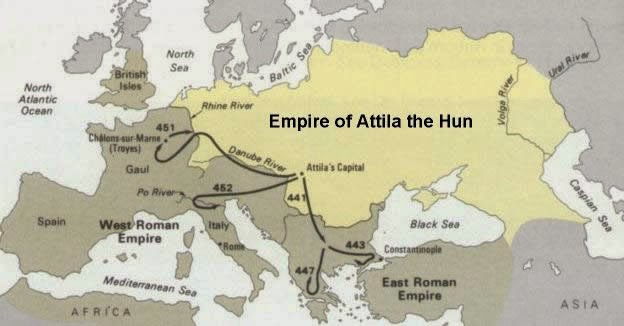

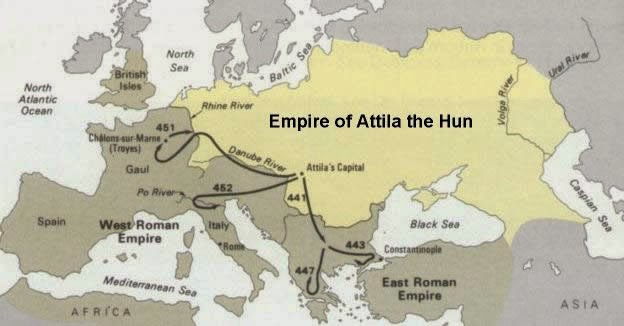

Attila pénètre dans la trouée pannonienne

Les momies du Tarim (7), comme les démonstrations du Prof. Christopher I. Beckwith, et les analyses grammaticales et sémantiques de la langue tokharienne, parlée par les ressortissants de ce peuple dont proviennent les momies, prouvent l’influence prépondérante de ces peuples cavaliers, charistes et tisserands sur le développement initial de la civilisation chinoise. Ces peuples, descendants des Proto-Iraniens, ainsi que les Tokhariens et apparentés, garderont une maîtrise complète de l’espace steppique eurasien dont la qualité stratégique est celle d’un « shatterbelt » selon Cohen, jusqu’en + /- 200 av. J. C. A ce moment-là une confédération de peuples nomades hunniques, qui reprend à son compte le haut degré d’organisation sociale des Proto-Iraniens et de leurs descendants, que l’on peut dire inspirés par les valeurs insignes et fondatrices du proto-zoroastrisme, provoque, par ses coups de butoir, le reflux des Indo-Européens en Asie centrale. Leurs successeurs huns se heurteront au barrage des empires : la Chine tient le coup, Rome s’effondre dès que les cavaliers du chef Attila pénètrent dans la trouée pannonienne, le territoire de l’actuelle Hongrie, point central et névralgique du dispositif impérial romain sur l’axe fluvial danubien. Le choc survenu en Pannonie provoque l’effondrement de l’Empire romain, y compris en Méditerranée. Celle-ci, bien que d’importance cardinale, ne suffisait pas pour en conserver la cohérence et l’unité.

Les tenants d’une vision scolaire et étriquée de l’histoire antique de Rome considèrent que celle-ci est une civilisation exclusivement « méditerranéenne », axée sur ce que Mussolini, pétri de nostalgie romaine, appelait la « Mare Nostrum ». Rome, on l’oublie trop souvent, était également une civilisation rhénane-mosellane autour de Trêves et de Cologne. Elle se déployait également le long de l’axe danubien. Donc le long de deux voies de circulation posées sur un axe Ouest-Est, la Méditerranée et le Danube, lequel était toutefois partiellement interrompu à hauteur des « portes de fer » (sur l’actuelle frontière serbo-roumaine) ou « cataractes de l’Ister ». Tout empire, qu’il soit perse, romain ou chinois, est aussi un réseau de communications : Rome, et par conséquence, l’Europe, reposait dans l’antiquité 1) sur les voies maritimes méditerranéennes dès que Caïus Julius reçoit le titre de « Caesar » pour avoir vaincu les pirates de la Méditerranée (son premier triomphe) ; 2) sur les voies de communications terrestres que furent les routes romaines ; 3) sur les voies fluviales au départ de la rive occidentale du Rhin et de la rive méridionale du Danube. L’impérialité romaine en Europe est donc la maîtrise de ces trois modes de communications que la restauration impériale pippinide/carolingienne voudra remettre en état de fonctionnement après la déchéance des derniers Mérovingiens : l’effondrement du Bas Empire avait été suivi d’une désagrégation du système des routes romaines, si bien que seules les communications par voies d’eau permettaient encore le transport de masse.

Le partage de Verdun de 843

On ne répétera jamais assez que le fameux partage de Verdun de 843 partage en fait des systèmes fluviaux entre les héritiers du fils de Charlemagne : à la Francie occidentale, les bassins de la Somme, de la Seine, de la Loire et de la Garonne, soit ce que les historiens et cartographes appellent désormais l’ « espace gallique » ; à la Lotharingie centrale, dévolue à l’aîné Lothaire et détentrice de la titulature impériale, les bassins de la Meuse, du Rhin, du Rhône et du Pô ; à la Francie orientale, dévolue au jeune et vigoureux Louis, les bassins fluviaux parallèles de la grande plaine nord-européenne et le devoir de reconquérir le Danube sur toute sa longueur, jusqu’à la Mer Noire, accès à la mythique Colchide des Argonautes et porte de la Perse. Louis établit ses capitales à Francfort sur le Main, entre la Rhénanie urbanisée et le reste de son royaume, et à Ratisbonne (Regensburg) sur le Danube, afin, justement, de se projeter vers l’aval du grand fleuve central. Ce partage de Verdun était sage et la mort prématurée de Lothaire donnera au jeune Louis la titulature impériale, après quelques vicissitudes guerrières, soit le double « espace lotharingien et germanique », au détriment de Charles le Chauve, roi de la Francie occidentale, dont les successeurs n’auront de cesse de vouloir usurper l’héritage de Lothaire, en le grignotant pendant près de dix siècles, arrêtant sa fringale territoriale par l’annexion illégitime de la Savoie en 1861 et ne laissant comme lambeaux intacts qu’une Belgique écervelée et amnésique, un Luxembourg comme coffre-fort, une Hollande isolée au nord du Rhin et de la Meuse et aliénée mentalement par un calvinisme anti-impérial (bien décrit par le philosophe allemand Christoph Steding), une Italie padanienne prospère mais liée à l’Adriatique et à la zone alpine, une Suisse, dont le territoire romand s’étend entre l’arrière-pays jurassien au sud de Bâle et Genève, là où les fleuves commencent seulement à être navigables, rendant cette Suisse au-delà de Bâle et de Genève inintéressante, contrairement au réseau routier de la Franche-Comté, pour les impérialistes galliques ou ouest-franciens, à partir de Philippe le Bel et de Louis XI. Les querelles innombrables et incessantes qui ont suivi la mort du malheureux Lothaire vont donc déterminer pendant plus de mille ans l’histoire de la péninsule occidentale de la masse territoriale eurasienne et l’empêcher de faire le grand bon en avant pour récupérer en Asie centrale son droit d’aînesse, héritage des « comitati » rassemblés autour de princes cavaliers énergiques, une quinzaine de siècles avant notre ère.

Toynbee et la Bithynie

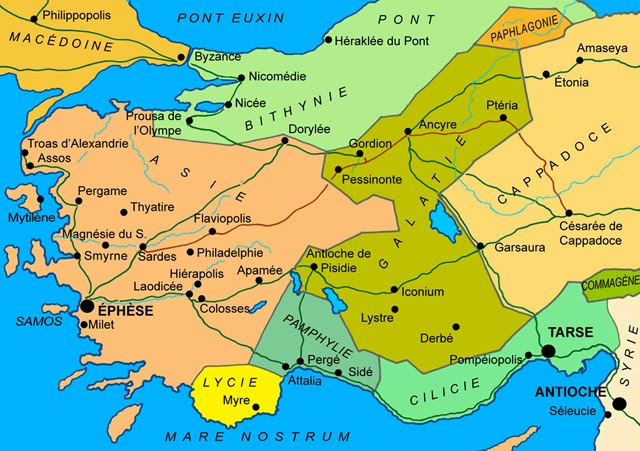

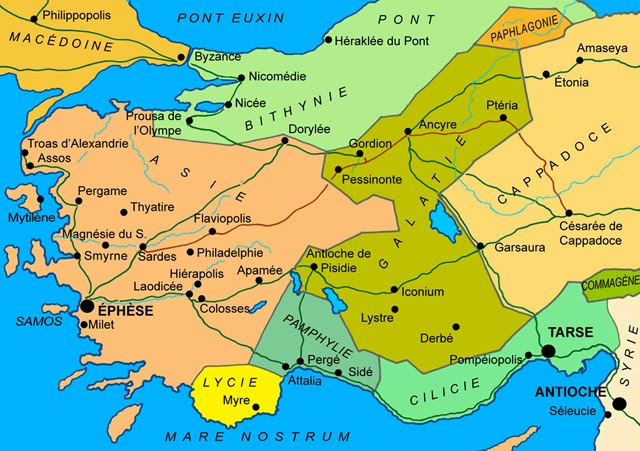

L’objectif des sages qui ont présidé à l’élaboration du Traité de Verdun était donc de laisser le bassin danubien au plus jeune et au plus vigoureux des héritiers du fils de Charlemagne, pour qu’il puisse faire face aux Hongrois et réorganiser le Danube jusqu’à son delta, afin d’y restaurer une impérialité « romaine », portée cette fois par les Francs et/ou les Germains. Le but était d’atteindre la Mer Noire et de renouer avec un système de communications permettant de commercer avec les Byzantins et les Perses voire avec tous les peuples qui vivaient au-delà de cette Perse mythique, de cet Orient qui avait été « indo-européen » avant d’être récemment islamisé. La Mer Noire, mer intérieure, est, pour les Européens de l’Ouest, la porte vers l’Eurasie, tout comme elle est, pour les Russes, un accès potentiel à la Méditerranée orientale, nécessité que postule leur volonté d’être tout à la fois les héritiers de la civilisation grecque (qui fut un Axe nord-sud, pontique/est-méditerranéen, dont le Bosphore était un goulot d’étranglement en position centrale) et de l’impérialité byzantine. Arnold Toynbee, qui a animé le « Royal Institute of International Affairs », instance compilant une immense documentation et téléguidant l’action des diplomates et stratégistes britanniques, était byzantinologue : pour lui, la civilisation grecque, posée comme matrice de la civilisation européenne (ce qui n’est que partiellement vrai à nos yeux !), est une civilisation qui lie l’espace aride du bout de la péninsule balkanique baignée par l’Egée mais tire ses substances vitales, son blé, son bois, de la maîtrise de l’espace pontique. Il n’y a pas de civilisation grecque sans les ressources de la Crimée, qui passent par le Bosphore. Autour de ce Bosphore, plus particulièrement en Bithynie, écrit Toynbee, se trouve un territoire qui, si on le domine durablement, donne tout à la fois la clef de la Méditerranée, l’accès aux routes de la soie ou à la « gateway region » de Scythie (l’actuelle Ukraine !), permet aussi l’accès à la Perse par la Colchide transcaucasienne, etc. Rome hérite de cette puissance en conquérant la Bithynie : elle sera, immédiatement après César, maîtresse du Danube, de la Crimée et de l’espace pontique et entrera en conflit avec l’Empire perse qui, lui, cherchera à se projeter vers la Méditerranée orientale : Byzance, puis l’Empire ottoman, hériteront de ce clivage Rome/Perse. Et l’adversaire ottoman de l’Europe entre le 14ème et le 18ème siècle a acquis sa puissance et sa force d’expansion immédiatement après avoir consolidé ses positions en Bithynie, ce qui lui a permis de conquérir l’Anatolie occidentale et une bonne partie des Balkans, avant même la chute de Constantinople.

Charlemagne, incarnation d’une impérialité devenue romano-germanique, ne s’opposait nullement à Byzance, à l’Empire romain d’Orient, dirigé par le Basileus : le modèle qui le fascine, et qu’il adoptera pour embellir sa capitale d’Aix-la-Chapelle, sera précisément byzantin. Le Dom d’Aix-la-Chapelle, édifié sur un plan octogonal, reflète une splendeur byzantine, surtout depuis sa restauration récente. Charlemagne respectait donc le droit d’aînesse de l’Empire romain d’Orient et visait à lier territorialement son Empire franc à celui du Basileus. Pour y parvenir, il fallait dégager la trouée pannonienne au niveau de la puszta hongroise et rétablir le contact avec les Byzantins à hauteur des « portes de fer ». Pour réaliser un tel projet impérial, il fallait creuser une voie d’eau entre le Main et le Danube, entre le bassin rhénan dont les eaux se jettent dans la Mer du Nord et le bassin danubien, dont les eaux coulent vers la Mer Noire. En 793, Charlemagne ordonne le creusement d’un canal, que l’on appellera la fosse caroline ou fossa carolina ou Karlsgraben. Elle servira pendant un temps assez long au cours du haut moyen-âge, avant de s’enliser et de décourager les marchands vu la difficulté que constituait le système des biefs élémentaires de l’époque, mais elle s’avèrera utile dans les opérations logistiques, d’abord pour mettre un terme définitif à la domination des Avars sous Charlemagne, ensuite pour repousser les envahisseurs magyars, définitivement battus par Othon I en 955 à Lechfeld, permettant l’établissement définitif du Saint Empire Romain de la Nation germanique. Il y a à nouveau impérialité en Europe, à partir de la victoire d’Othon, parce qu’il n’y a plus de blocage hostile, porté par un élément quelconque niant ou ignorant l’héritage romain, en Pannonie.

Restaurer l’Empire par la maîtrise de la Pannonie

L’objectif stratégique de Charlemagne à Othon I a bel et bien été la maîtrise du Danube et de la plaine pannonienne car, dès que ce plan se réalise, il y a alors retour automatique à une impérialité à la romaine puisque Rome entretenait de nombreuses légions en Hongrie actuelle, dont les bains chauds de Budapest sont un souvenir remarquable, au même titre que ceux d’Aix-la-Chapelle. Autre preuve de restauration impériale : l’impérialité romaine était l’alliance de la sédentarité latine et de la mobilité cavalière (et eurasienne !) des foederati iazyges et roxolans (étudiés par Lebedynsky), dont les humanités un peu figées de nos curricula scolaires d’antan ne nous parlaient pas encore. Rome en effet, comme Athènes jadis avec sa police scythe, tablait sur le concours de cavaliers aguerris issus de la steppe : on les appelle surtout des Sarmates dans les sources classiques mais les unités qui servaient en Pannonie portaient les noms tribaux de Iazyges et de Roxolans. Ces cavaliers expérimentés étaient chargés de protéger cette trouée pannonienne contre les attaques des Daces ou des tribus germaniques comme les Quades ou les Marcomans.

Par la conversion des Hongrois, la Pannonie, après la victoire d’Othon I, retrouve une garnison permanente de cavaliers de la steppe, de cavaliers eurasiens, qui promettent fidélité à l’Europe (à la « chrétienté » dans le langage médiéval), de toujours se ranger du côté de celle-ci et d’interdire à toute invasion venue de la steppe de bouleverser encore l’ordre néo-romain. Les Hongrois ont toujours tenu cette promesse, en laissant passer les Croisés, en luttant héroïquement contre les Turcs aux 15ème et 16ème siècles, en se sacrifiant deux fois dans les rues de Budapest en 1945 (pour protéger Vienne) et en 1956. Aujourd’hui toutefois, le parti nationaliste hongrois Jobbik, dégoûté sans nul doute par la veulerie et l’impéritie criminelle des cliques eurocratiques (qui cultivent avec une obstination pathologique le déni de toute romanité donc de toute européanité vraie et héritée), parie pour un eurasisme pantouranien, renouant avec quelques antécédents : les idées pantouraniennes des transfuges hongrois, devenus généraux dans l’armée ottomane, après la révolte de 1847-1848 matée par les Autrichiens ; les visions du turcologue judéo-hongrois Armin Vambéry, théoricien d’un pantouranisme dont les Hongrois de l’Empire des Habsbourgs seraient partie prenante, tout comme pour son homologue et coreligionnaire judéo-lorrain David Léon Cahun ; l’idéologie pantouranienne du géographe Pal Teleki (1879-1941, suicidé), futur ministre des affaires étrangères et premier ministre anglophile du gouvernement Horthy avant la deuxième guerre mondiale. Il semble que ce pantouranisme hongrois d’avant le néo-nationalisme actuel du mouvement Jobbik ait été une manœuvre occidentale, franco-britannique, pour disloquer l’Empire des Habsbourgs, ruiner tout nouveau tandem austro-hongrois ou germano-hongrois et balkaniser la Mitteleuropa, comme l’a fait le Traité de Versailles de 1919.

Des Sicambres à Parzival

L’impérialité romaine puis l’impérialité othonienne recèlent donc toutes deux une dimension eurasienne, non retenues par les humanités édulcorées et figées ad usum Delphini ou par certains eurasistes russes des années 20 et 30 qui fustigeaient la civilisation « romano-germanique » en la décrétant imperméable à tout dynamisme d’origine eurasienne ou fondamentalement étrangère à la civilisation byzantine. Les éléments scythes puis sarmates ont été déterminants dans le façonnage du mental germanique, dépositaire de la titulature impériale, comme le note bien le Prof. Beckwith. Par ailleurs, de nouvelles études tendent à prouver que les éléments sicambres de la confédération franque, originaires de Cologne et de sa région et dont sont issus les Mérovingiens, avaient des origines sarmates (8), tout comme les mythes arthuriens, faussement dits « celtiques », en Britannia. Les idéaux sarmates, ceux du « comitatus » proto-iranien selon Beckwith, serviront, tout comme le « fottowat » musulman imprégné de traditions persanes (Saladin !) et non arabes, à faire éclore, dans le sillage des Croisades, le noyau dur de la civilisation européenne médiévale, c’est-à-dire les ordres de chevalerie, exprimée notamment par le mythe de Parzival (Perceval chez Chrétien de Troyes) dans l’œuvre de Wolfram von Eschenbach, qui s’inspire des mythes arthuriens, considérés aujourd’hui comme relevant du sarmatisme romain, et les introduit en Germanie continentale. Perceval est le frère en esprit du Perse Feirefiz, dont la mère est de « peau brune ». Le mythe forgé par Wolfram von Eschenbach vise à ramener au souvenir des chevaliers la tradition cavalière, chevaleresque du « comitatus » proto-iranien (et eurasien) partagée par l’impérialité germanique et l’impérialité kurde ou persane, tout en constatant une différenciation d’ordre racial.

Revenons à l’époque carolingienne. Si l’objectif de Charlemagne et de ses successeurs compétents était de restaurer la communication sur le Danube, de déboucher en Mer Noire et de relier l’Ouest et l’Est à hauteur du Bosphore byzantin, à la même époque, des éléments européens non romanisés, très éloignés du monde romain et méditerranéen, entreprennent une percée plus à l’Est : les Vikings scandinaves et les Varègues suédois, dont la plaque tournante stratégique et commerciale a été le port de Haithabu, atteignent la Volga et le comptoir de Bolgar et restaurent de la sorte un commerce eurasien en prise tout à la fois sur la Volga qui mène à la Caspienne et de la Caspienne à la Perse et de la Perse à Bagdad et sur les routes de la Soie menant vers le centre de la masse continentale eurasienne et vers la Chine.

Limes danubien et axe gothique

Rome était certes, depuis l’issue des guerres puniques, une puissance méditerranéenne mais elle était présente aussi sur la rive occidentale du Rhin, avec des villes comme Trêves, Cologne, Bonn, Mayence, Arlon, Tongres, Metz, Strasbourg, et sur la rive méridionale du Danube avec Castra Regina (Regensburg/Ratisbonne), Vindobona (Vienne), Aquincum (Budapest) et Colonia Singidunum (Belgrade). Plus loin, au-delà des « portes de fer », en province de Moesia Inferior, avec Novae (Svishtov), Durostorum (Silistra), etc. Jean de Brem, dans son Testament d’un Européen, d’inspiration romanisante et byzantinisante (les eurasistes russes les plus sourcilleux ne pourront nous reprocher cette lecture…), rappelle l’évacuation des régions aujourd’hui bavaroises et le remplacement de la population celte romanisée ou de souche italienne par les nouveaux venus, les Bajuwaren germaniques. Face à ce limes du delta hollandais jusqu’à celui du Danube, se regroupent une masse d’Européens non romanisés, les Germains, principalement, et leurs alliés, issus de peuples divers. Ils occupent la rive orientale du Rhin et la rive septentrionale du Danube et, surtout sous l’impulsion des Goths, maîtrisent, à l’époque du Bas-Empire ce qu’il conviendra ultérieurement d’appeler l’ « axe gothique », soit la ligne qui va de la Mer Baltique à la Mer Noire, jusqu’à la Volga. Il s’agit de l’extension d’une culture dite de Wielbark, surgie sur les rives de la Baltique, à l’embouchure de la Vistule, suite à une occupation de populations venues de l’actuelle Gothie suédoise et de l’île de Gotland, pour s’étendre au 3ème siècle jusqu’au delta du Danube et jusqu’à l’embouchure du Dniestr, sous le nom de culture de Tcherniakov.

Portées par les Goths, préalablement issus de la Suède actuelle, les cultures de Wielbark et de Tcherniakov contribuent au « membrage » territorial de l’Europe en dehors de l’orbe romaine. La juxtaposition conflictuelle de ces deux blocs, dont le premier est avéré, ancré dans l’histoire antique, et l’autre en gestation, va créer au-delà de l’espace romanisé un barrage gothique dans le « shatterbelt » ukrainien, sarmatisé après avoir été dominé par les Scythes, et une sarmatisation partielle de l’élément goth, créant, de ce fait, une fusion germano-eurasienne féconde et relativement homogène, qui ne sera que de brève durée et n’aura pas le temps de se cristalliser : en 369, les Huns -qui ont soumis les Alains, autre peuple cavalier indo-européen dont descendent les actuels Ossètes-, franchissent le Don, limite fluviale du pouvoir d’Ermanarich, roi wisigoth. Le verrou gothique du « shatterbelt » steppique ukrainien a sauté : les Huns seront rapidement sur le Danube et sur le Rhin. Rome vacille puis s’effondre. L’Empire finira par disparaître car sans verrou gothique et sans verrou romain, il n’y a pas d’impérialité possible en Europe.

La présence tatar/mongole empêche tout membrage de l’axe gothique

Mais si les Huns et les Alains ont indubitablement repris à leur compte l’idéal du « comitatus » des cavaliers proto-iraniens, leur pouvoir sur les peuples est éphémère, sans doute à cause d’une hypertrophie impériale, les cavaliers hunniques et leurs alliés contraints s’étant trop éloignés de l’espace premier de leur rassemblement. Plus tard, les Avars ont pris leur relais dans la plaine pannonienne, ont parfois été les alliés des Byzantins et ont influencé tous les peuples slaves et germaniques du bassin danubien, de la zone anciennement dace des Carpathes et de la Bohème. Ils seront progressivement éliminés par les Pippinides et les Carolingiens. Les Magyars seront battus par Othon I. De même, les Mongols et les Tatars, présents en Russie et en Ukraine de 1235 à 1480, n’exigent qu’allégeance et tribut sans occuper réellement le terrain. L’Europe a failli tomber à la même époque car les hordes mongoles arrivent sur la Vistule et battent les armées impériales et polonaises à Liegnitz en Silésie et atteignent l’Adriatique après avoir battu les Hongrois puis les Croates. La mort du Grand Khan Ögödei oblige les Mongols, respectueux de leurs coutumes, de retourner vers leurs bases de départ pour participer à l’élection d’un nouveau chef suprême. Le joug tatar, comme l’appellent les Russes, après s’être imposé de 1235 à 1480, a empêché un nouveau « membrage » territorial sur l’ancien « axe gothique », détruit en sa période de gestation par la première invasion hunnique, annihilé une seconde fois quand s’écroule la Russie kiévienne, expression d’une fusion varèguo-slave. Le choc avec les hordes tataro-mongoles, pourtant peu nombreuses, a brisé le « membrage » en gestation du binôme Varègues/Slaves sur l’axe baltique/pontique, tourné vers Byzance, donc vers l’espace pontique, le Bosphore, l’Egée et le bassin oriental de la Méditerranée et capable, comme le diront plus tard Catherine II de toutes les Russie et son ministre Potemkin, de souder une civilisation néo-hellénique, rajeunie par les éléments slaves, baltes et germaniques. Ce projet n’a jamais pu être réalisé. L’Europe reste alors enclavée, elle fait du sur-place ou ne réussit que de petites opérations ponctuelles de « désenclavement » (9), dont aucune n’a une réelle ampleur, confirmant le constat de Guillaume de Malmesbury : l’Europe est un sous-continent assiégé, battu en brèche par des ennemis acharnés. Son expansion future n’est pas due à sa malignité, à un désir sauvage de dominer autrui mais à une nécessité de se désenclaver, d’échapper à des étaux mortels, mis en œuvre eux, par des adversaires qui n’ont ni nos scrupules ni un souci de l’ « Autre » comme on le dit aujourd’hui, suite aux réflexions du philosophe Levinas.

Un seul objectif : se désenclaver !

Pour le Prof. Jean-Michel Sallmann, l’histoire de l’Europe est constitué d’une série de tentatives, d’abord timides ensuite grandioses, de désenclavement. 1) Les Croisades seront une première tentative de sortir de l’étau imposé par les Seldjoukides et leurs successeurs après leur victoire contre les Byzantins à Manzikert en 1071. L’appel d’Urbain II (alias Eudes de Châtillon) aux Francs à Clermont-Ferrand le 27 novembre 1095 demande, suite aux appels du Basileus Alexis I, de libérer la « Romania », soit l’espace jadis romain, d’une « race étrangère », mais non pas une race au sens ethnologique du terme (concept biologisant et darwinien inconnu à l’époque). Par « race », Urbain II et ses contemporains entendent un ensemble uni par une même idée et une même fidélité à l’Empire ou à ce qui demeure de cet Empire dans les esprits (comme l’explique parfaitement Jean de Brem dans son Testament d’un Européen). Finalement, ces expéditions vers le Levant furent un échec géopolitique dès la fin du 13ème siècle, sauf qu’elles permirent une deuxième forme de désenclavement, celle amorcée en parallèle à ces Croisades, soit 2) le développement des entreprises commerciales italiennes, essentiellement génoises et vénitiennes, lesquelles s’implantent en Crimée (en Tauride) pour se brancher sur les routes de la Soie du nord, grâce à une tolérance mongole pour le commerce que n’auront plus les Tatars de Crimée et d’Ukraine quand ils chercheront la protection des Turcs contre les Russes dans cette « gateway region ». Là aussi, les Italiens seront évincés du commerce centre-asiatique, au bénéfice d’un autre commerce, transatlantique celui-là, que domineront durablement des puissances atlantiques désormais liées aux Amériques. Il faudra attendre l’entrée en Crimée des troupes de Catherine II de Russie pour restaurer potentiellement un commerce liant le reste de l’Europe à l’Asie centrale, et au-delà de ses immensités territoriales, de ses déserts et de ses massifs montagneux (Altaï, Himalaya), à la Chine et à l’Inde, deux « marchés » plus accessibles au commerce maritime, plus rapide et moins onéreux, dominé par les Anglais.

Trois tentatives de faire sauter les verrous tatar et ottoman

Il y aura trois tentatives majeures pour faire sauter les verrous tatar et/ou ottoman : une offensive russe, une volonté portugaise de contourner l’Afrique et la longue guerre mené par l’Espagne pour maîtriser toute la Méditerranée. Sous l’impulsion de marchands anglais, qui se souvenaient vraisemblablement des initiatives scandinaves entre les 9ème et 12ème siècles, le Tsar Ivan le Terrible voudra rétablir sous son autorité un ensemble territorial partant de la Mer Blanche pour aboutir à la Caspienne, à Astrakhan, tout en rassemblant les terres que baigne la Volga au profit de son empire qui se pose comme l’héritier de Byzance, éliminée par le Sultan Mehmet II en 1453. Il y réussira mais sans rouvrir les routes commerciales de Marco Polo, à cause du maintien d’une présence tatar sous la protection de la Sublime Porte ottomane en Ukraine actuelle, en une zone pleinement qualifiable de « gateway area ». En compensation, l’œuvre géopolitique d’Ivan le Terrible rouvre la voie sibérienne aux cosaques, qui atteindront le Pacifique après un siècle de chevauchées. L’action géopolitique ante litteram d’Ivan le Terrible amorce le reflux tatar/mongol mais renforce simultanément la volonté de résistance ottomane qui, paradoxalement et en dépit de la volonté russe de devenir la « Troisième Rome », adopte les stratégies byzantines « antilatines » et « anticatholiques » en Méditerranée, en Mer Noire et dans le bassin danubien, autant d’actualisations des stratégies jadis préconisées par Justinien et ses généraux. Il y a eu fusion entre la géopolitique byzantine et la géopolitique ottomane dès la prise de Constantinople : le fameux film turc à grand spectacle relatant l’œuvre militaire de Mehmet II met en scène des Grecs pro-ottomans.

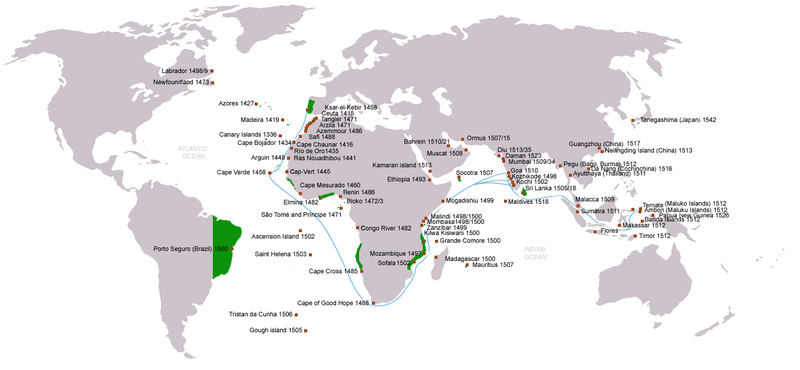

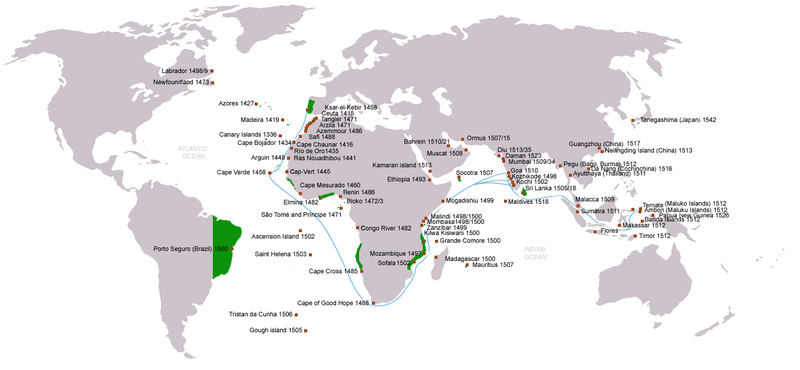

La tentative portugaise est plus grandiose. Sous l’impulsion du Prince Henri le Navigateur (1394-1460), Anglais du clan des Lancastre par sa mère, une école s’établit à Sagres au Portugal qui compile le savoir géographique disponible à l’époque, attirant à elle des savants de toutes origines. Dès l’âge de vingt ans, l’Infant Henri obtient de son père Jean I qu’il lance une campagne contre les pirates maures de Ceuta. La conquête de ce nid de pirates barbaresques permet de découvrir que la richesse des royaumes maures de l’actuel Maroc et de l’Andalousie musulmane provenait des richesses africaines, dont l’or de l’actuel Ghana, ramenées par les caravanes transsahariennes. Tout en préconisant un harcèlement systématique de la côte marocaine afin de contrer toute contre-offensive maure, Henri conçoit alors le projet de lancer des expéditions maritimes par cabotage le long des côtes atlantiques de l’Afrique pour contourner ces pistes caravanières et pour assurer un transport plus rapide et quantitativement plus important au bénéfice du Portugal. Les recherches de l’école géographique de Sagres permettent d’amorcer le désenclavement de l’Europe via les côtes africaines et via les immensités océaniques de l’Atlantique : en 1419-1420, les explorateurs Joao Gonçalves Zarco et Tristao Vaz Teixeira découvrent Madère ; en 1427, Diego de Silves découvre les Açores ; en 1434, Gil Eanes franchit le Cap Bojador ; en 1444, année de la bataille fatidique de Varna contre les Ottomans, Nuno Tristao arrive jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal ; après la mort de l’Infant Henri, Rui de Sequiera arrive au Bénin en 1472 puis, entre 1482 et 1486, Diego Cam atteint l’embouchure du fleuve Congo et pousse jusqu’aux côtes de l’actuelle Namibie. Entre 1487 et 1488, Bartolomeu Dias double le Cap de Bonne Espérance. En 1498, Vasco de Gama arrive à Calicut en Inde. La route vers le sous-continent indien, vers les épices et vers les régions du monde que les Romains aspiraient à explorer, est enfin accessible aux Européens, qui viennent de réussir à se désenclaver, grâce à l’impulsion première de l’Infant Henri, grâce au travail intellectuel de l’école de Sagres. L’ère de la suprématie européenne commence.

L’Espagne ne cherchera pas à contourner la masse continentale africaine, projet qu’elle estime sans doute démesuré, et envisage de maîtriser d’abord les deux bassins de la Méditerranée, contre les Ottomans et les Barbaresques, puis de donner, à terme, des coups de bélier sur les côtes orientales de la Grande Bleue afin de rouvrir les voies classiques du commerce eurasien au départ des ports syriens et d’Alexandrie. Cette aventure –le rêve alexandrin de Charles-Quint et de Philippe II- avait commencé dès les 13ème et 14ème siècles par les conquêtes aragonaises des îles (Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie du Sud et parties du Péloponnèse grec). En 1565, Philippe II prend Malte. La prise de Chypre par les Ottomans ne sera pas compensée par la victoire de Lépante en 1571. Les projets espagnols de désenclaver l’Europe par le « fond » de la Méditerranée n’aboutiront pas, en partie à cause de l’alliance entre les monarques français et l’ennemi ottoman, exemple flagrant de trahison civilisationnelle, à l’origine du déclin irrémédiable de l’Europe aujourd’hui et explication au tropisme musulmaniste de la « République » maçonnique et laïcarde, en dépit d’une incompatibilité de cette idéologie stupide et vulgaire avec toute position religieuse de grande profondeur temporelle, quelle qu’elle soit. L’Espagne se tournera alors vers l’exploitation des Amériques et gardera ses conquêtes dans le Nouveau Monde jusqu’au début du 19ème siècle.

Cette rétrospective sur les tentatives européennes de désenclaver notre sous-continent nous montre que les conflits sont permanents et que les zones-clefs de la géostratégie peuvent redevenir, après les périodes plus ou moins longues d’apaisement, des enjeux déclencheurs de nouveaux conflits chauds. Les confrontations pour maîtriser ces zones-clefs sont donc des permanences de l’histoire qu’aucune idéologie iréniste, qu’aucun discours pacifiste, ne peuvent effacer ou rendre caduques. Nous avons vu que le conflit franco-allemand de 1870 à 1945 (ou à 1963, lors de la rencontre De Gaulle/Adenauer qui scelle la nouvelle amitié franco-allemande) a été un conflit pour la maîtrise de l’espace dit « lotharingien » puis pour le Danube et surtout le Pô, parce que les rois de France voulaient une fenêtre sur l’Adriatique pour avoir accès justement au commerce que tentait de rétablir Venise. Au-delà de cet enjeu des guerres d’Italie, de la conquête de la Franche-Comté (« El camino espanol ») par Louis XIV et des campagnes de Napoléon III en Lombardie au 19ème siècle, ces guerres incessantes visaient aussi, quelque part, à établir des têtes de pont est-méditerranéennes ou pontiques pour accéder aux routes de la soie : les croisades françaises visent à prendre Alexandrie, de même que le commerce italien qui entend également conserver et consolider ses avantageux avant-postes en Crimée, jusqu’au moment où les Tatars, oublieux des sagesses de leurs khans antérieurs, s’allieront aux Ottomans qui verrouilleront tous les accès méditerranéens et pontiques au commerce eurasien pour ne laisser aux Européens que les routes ouvertes par les Portugais ou l’exploitation du Nouveau Monde.

Le projet ? Ré-enclaver l’Europe !

Aujourd’hui, le Levant est ravagé par les miliciens de l’EIIL jusqu’en Mésopotamie, empêchant du même coup tout développement de la région au profit d’une synergie eurasienne. La « gateway region » ukrainienne est bloquée au niveau du Donbass par une guerre permanente que l’on voudra maintenir et entretenir sur la très longue durée, afin d’installer un « abcès de fixation » purulent qui aura pour double fonction d’entraver l’acheminement d’hydrocarbures russes vers l’Ouest et de fragiliser l’Ukraine, privée ainsi de ses régions industrielles et mise à charge d’une Union Européenne déjà financièrement exsangue. La Crimée va bientôt être coincée entre ce Donbass bloqué par une guerre interne aux conséquences imprévisibles et une Moldavie/Transnistrie que l’on s’apprête, dans certains cénacles de stratégistes d’Outre-Atlantique, à porter en ébullition pour imposer un nouveau verrou qui parachèvera le ré-enclavement de l’Europe, ennemi principal de Washington. A ces deux foyers de turbulences sur le « gateway » ukrainien et à l’implosion du Levant et de l’Irak, s’ajoutent la réactivation probable des conflits tchétchène et daghestanais, du conflit russo-géorgien, de manière à créer des blocages de longue durée non seulement de part et d’autre de la Crimée, mais aussi entre l’espace maritime pontique et la Caspienne. Par ailleurs, au départ d’un Afghanistan abandonné par les soldats de la coalition atlantiste, des djihadistes, que l’on posera comme « incontrôlables », s’infiltreront au Turkménistan pour bloquer les communications au-delà de la Caspienne. L’ancienne route maritime portugaise, dans l’Océan indien, le long des côtes de l’Afrique orientale, est, elle, partiellement interrompue en une zone océanique importante, au large de la Somalie par la piraterie que l’on combat soi-disant avec les flottes ultra-modernes de l’OTAN mais qui fait preuve d’une résilience finalement fort suspecte, tant et si bien que deux verrous y sont présents implicitement : entre Madagascar et la côte orientale de l’Afrique, au niveau du Kenya, et à la sortie de la Mer Rouge. On le voit : l’ennemi, c’est l’Europe qu’il faut ré-enclaver et qu’il faut faire imploser de l’intérieur en la livrant en permanence à des politiciens écervelés et en y déversant constamment des populations hétérogènes et inassimilables, débarquant à Lampedusa et sur les îles de l’Egée grecque. Toutes les avancées de l’Europe hors de son enclavement médiéval sont rendues nulles et non avenues par les stratégistes américains, héritiers des thèses et projets de Brzezinski.

Un chaos « néo-mongol » en Asie centrale ?

L’objectif essentiel des volontés européennes de désenclaver notre sous-continent était de renouer des relations commerciales avec l’Inde et la Chine, qui, à elles deux, faisaient au total au moins 35% du commerce mondial jusqu’au milieu du 19ème siècle. Dans l’Océan Indien, qui devient une « route de la soie » maritime et remplace les voies terrestres, les Britanniques prendront le relais des Portugais et des Hollandais mais excluront le reste de l’Europe : la France de Louis XV est chassée des Indes, la compagnie d’Ostende au service de l’Empereur d’Autriche est également sabotée, tandis que la Russie avance ses pions en Asie centrale, menaçant à terme les Indes anglaises. La maîtrise russe de la « terre du milieu » (avant que le géographe Halford John Mackinder ne forge le concept en 1904) s’oppose à la maîtrise britannique de l’« océan du milieu », en une confrontation binaire Terre/Mer que soulignera notamment Carl Schmitt. Cette dialectique induit la notion de « Grand Jeu », où le protagoniste russe cherche, au 19ème siècle, surtout sous Alexandre II, à parachever l’œuvre d’Ivan le Terrible en « rassemblant les terres » au sud de ses conquêtes antérieures de Sibérie septentrionale, région très inhospitalière où ne passait aucune « route de la soie ». En poussant vers la Perse et vers les terres islamisées et iranisées des Turkménistan et Ouzbékistan actuels, la Russie tsariste s’emparait de plusieurs tracés des anciennes routes de la soie, reliant notamment les villes de Samarkand, de Merv et de Boukhara. Un embranchement de ce réseau de voies terrestres partait vers l’Inde sur le chemin emprunté jadis par les conquérants perses et afghans de la vallée du Gange : à Londres, on imaginait déjà que les cosaques du Tsar allaient s’élancer sur les mêmes pistes et arriver à Bénarès et à Calcutta. Simultanément, surtout après le complètement du chemin de fer transsibérien jusqu’à Vladivostok et Kharbin en Mandchourie, les Russes s’emparent de l’espace où s’étaient rassemblées, vers 200 avant notre ère, les premières coalitions hunniques et mongoles qui avaient éliminé d’Asie centrale les royaumes indo-européens, tokhariens ou autres, avant de disloquer l’Empire gothique en gestation en Ukraine et, par suite, l’Empire romain. La conquête russe de cet antique espace de rassemblement hunno-mongol rend impossible, jusqu’à nos jours, toute nouvelle dislocation, par coups de butoir hunniques ou mongols, de cet immense espace réunifié cette fois par les Tsars –et non plus par des khans mongols qui ont trop souvent souhaité le vide et la « désurbanisation » totale en ces terres immenses entre la Mandchourie et l’Ukraine. Les Tsars, eux, font œuvre « romaine » en construisant des voies de communications, telles les tracés du chemin de fer transsibérien, et en jalonnant ce tracé de nouveaux centres urbains. Raison pour laquelle certains observateurs n’ont pas hésité à qualifier la volonté américaine de bouleverser l’Asie centrale, parfois par djihadismes interposés, de « néo-mongolisme », vu qu’elle a parfois souhaité un chaos généralisé et durable, afin d’affaiblir les empires périphériques, russe ou chinois. Serait dès lors « néo-mongole » la stratégie de bouleverser le Turkménistan et peut-être aussi l’Ouzbékistan (plus lié à l’Organisation de Shanghaï) par des nouveaux talibans venus d’un Afghanistan laissé volontairement dans le chaos le plus absolu, après le départ des troupes américaines qui ont, bien évidemment, subtilement préparé ce désordre artificiel… sans en avoir l’air et surtout contrairement aux intentions proclamées par les médias. Le Turkménistan détient d’immenses réserves d’hydrocarbures, exportables vers l’Europe, qui cherche des alternatives à une trop grande dépendance russe : le projet de bouleverser la paix intérieure dont jouit encore ce pays, sous prétexte que son pouvoir présidentiel serait trop « fort », et donc pas assez « démocratique » au regard des innombrables ONG américaines, n’est pas seulement un projet antirusse mais avant tout un projet antieuropéen, qui vise à freiner encore davantage l’approvisionnement en hydrocarbures de notre sous-continent.

Accès à la Mer Rouge

Il faudra cependant attendre 1783 pour que Catherine II, Impératrice de toutes les Russies, reprenne la Crimée aux Tatars inféodés aux Ottomans. Du coup, la Russie, auparavant éloignée de tout littoral utile, bénéficie du tremplin pontique de l’antique civilisation hellénique et des comptoirs génois et vénitiens, mais en l’articulant forcément dans une direction nord-sud. Ce nouvel état de choses menace la puissance devenue quasi globale de l’Angleterre depuis la guerre de Sept Ans, où elle a évincé la France des Indes et du Canada. Albion craint une pression permanente et dangereuse sur la future artère méditerranéenne qu’elle compte bien ouvrir en s’emparant de l’Egypte et en creusant un canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge pour réactiver le commerce avec l’Inde que les Romains entretenaient au départ des ports égyptiens de Bérénice et de Myos-Hormus en direction du Yémen et du Gujerat indien. Le bassin oriental de la Méditerranée et l’accès à la Mer Rouge doivent dès lors demeurer sous contrôle anglais et sans aucune pression venue d’ailleurs en Europe : ni d’une Autriche qui se découvrirait une vocation adriatique, égéenne et est-méditerranéenne ni d’une Russie qui se projetterait de l’espace pontique vers Alexandrie et la vallée du Nil ni d’une France révolutionnaire ou bonapartiste qui s’installerait en Egypte, à l’ombre des pyramides « d’où quarante siècles la contempleraient » ni d’une France de la Restauration qui appuierait trop généreusement Mehmet Ali. Parce que sa puissance globale en gestation postule de conserver le sous-continent indien et de maîtriser l’Océan du Milieu, soit l’Océan Indien, l’Angleterre des Pitt et de leurs successeurs doit être la seule puissance capable de contrôler le corridor Méditerranée à son profit, à l’exclusion de toutes les autres puissances européennes. L’installation des Russes en Crimée est donc un casus belli potentiel, tout comme la campagne d’Egypte de Bonaparte sera considérée comme un danger mortel pour le dispositif anglais entre la métropole britannique et les possessions indiennes.

L’eurasisme informel du 18ème siècle

En effet, entre la fin de la guerre de Sept Ans et la Révolution française, surtout sous le règne de Louis XVI, une sorte d’unité stratégique eurasienne existe, même si, au départ, elle était encore privée de la mobilité qu’offrent les flottes. Louis XVI fait la paix avec l’Autriche de Marie-Thérèse et de Joseph II ; l’Autriche est alliée des Russes contre les Ottomans dans le bassin danubien et en Mer Noire. L’Europe connaît un bond en avant en tous domaines, vu la neutralisation de l’ennemi ottoman pluriséculaire, puis les explorations maritimes, favorisées par Louis XVI, par la Tsarine et ses successeurs, vont bon train (10) : les puissances de cette alliance informelle se dotent, après la Guerre de Sept Ans, de flottes capables d’exercer la pression que craignent les Pitt à Londres. Aujourd’hui, cette tradition européenne et eurasienne, au sens de cette alliance informelle du 18ème siècle, est reprise par Don Sixto Enrique de Borbon, héritier, pour les légitimistes carlistes, de la Couronne d’Espagne (11) et non pas seulement par des nostalgiques marginalisés d’une forme ou d’une autre de « national-bolchevisme ». Après la parenthèse des guerres contre la Révolution française et l’Empire napoléonien, l’Europe, cette fois avec l’Angleterre, cherchera à restaurer cet espace pacifié de l’Atlantique au Pacifique par la mise en œuvre d’un nouveau système, celui de la Sainte-Alliance, née lors du Congrès de Vienne de 1814 que l’historien allemand contemporain Eberhard Straub considère comme un exemple de sagesse politique, dans la mesure où son système de sécurité collective a procuré un siècle de paix à l’Europe, qui a pu ainsi s’imposer au monde tout en conservant sa diversité (12).

La Doctrine de Monroe

L’alliance franco-austro-russe du 18ème siècle, bien qu’informelle, et la Sainte-Alliance du Congrès de Vienne ont été des espaces eurasiens unis, stratégiquement unifiés. Ils ont toutefois été de courte durée. La Révolution française, que quelques historiens français comme Olivier Blanc (13) considèrent comme une fabrication des services de Pitt, bouleverse l’équilibre européen en déployant une idéologie délirante et déstabilisatrice qui a ruiné toute coopération harmonieuse entre la France, l’Autriche et la Russie. Blanc a exploré les archives de manière méticuleuse pour étayer ses thèses. Au départ de son travail, on peut avancer l’hypothèse que les services de Pitt visaient à faire exploser la France de Louis XVI qui misait sur le développement d’une flotte capable d’intervenir en tous points du globe, d’une flotte qui avait battu les Anglais à Yorktown en 1783. L’objectif de Pitt était aussi de saboter les efforts austro-russes contre l’Empire ottoman pour éviter cette double pression sur le Bosphore et la Méditerranée orientale et pour obliger les Autrichiens à affronter les hordes révolutionnaires française aux Pays-Bas méridionaux et en Rhénanie. Il s’agissait de générer le chaos dans toute l’Europe pour éviter une alliance paneuropéenne ou la domination du sous-continent par une puissance trop hégémonique. D’où, pour Straub, la phobie de Metternich et des congressistes viennois pour les théories dites « démocratiques », plus ou moins dérivées des idées révolutionnaires françaises, parce qu’on les devinait génératrices d’un chaos sans fin.

Dans une première phase, qui a duré une bonne douzaine d’années, le bloc européen de la Sainte-Alliance suscite les craintes d’une puissance émergente, viscéralement hostile à la vieille Europe au nom d’un fondamentalisme protestant et bibliste, camouflé derrière un rationalisme et un « déisme » de façade et de circonstances, détaché de tout héritage historique concret : les Etats-Unis d’Amérique. Ceux-ci craignaient que les puissances européennes ne portent assistance à l’Espagne confrontée aux nouveaux nationalismes démocratiques des populations indigènes et créoles des vice-royaumes du Nouveau Monde. En 1823, en réaction au danger potentiel que représentait la Sainte-Alliance eurasienne, le Président James Monroe énonce sa célèbre doctrine de « l’Amérique aux Américains », forgeant de la sorte une politique qui deviendra constante : celle du refus de toute ingérence européenne dans le Nouveau Monde. Les Etats-Unis ne craignaient pas seulement un éventuel secours porté à l’Espagne ruinée et désormais incapable de se réaffirmer dans les Amériques : ils craignaient aussi et surtout la présence russe en Alaska et en Californie, voire aussi la possible alliance entre Russes et Espagnols sur la côte pacifique de l’Amérique du Nord, qui aurait verrouillé la marche en avant des Etats-Unis vers la bi-océanité, clef de leur future puissance globale. On oublie souvent de mentionner que Monroe, quand il a énoncé sa doctrine, avait l’aval plus ou moins secret de la Grande-Bretagne qui, elle aussi et en dépit de la guerre qui venait de l’opposer aux jeunes Etats-Unis en 1812, ne désirait pas voir d’autres puissances européennes intervenir dans les Amériques, où elle cherchait à contrôler seule certains marchés, notamment en Argentine. La Doctrine de Monroe sera complétée par le « corollaire Roosevelt » après la guerre hispano-américaine de 1898, qui arrache à l’Espagne Cuba et les Philippines, un corollaire qui stipule que toute politique que les Etats-Unis pourraient considérer comme contraire à leurs intérêts serait traitée comme un acte d’agression. C’est ce « corollaire Roosevelt » qui justifie encore et toujours aujourd’hui les interventions américaines dans le monde, ainsi que l’espionnage des réseaux ECHELON et Prism (l’affaire Snowden) dirigé essentiellement contre l’Europe. Le « corollaire Roosevelt » est interprété de manière très vaste : le développement optimal d’une technologie quelconque, mais surtout aéronautique ou spatiale, même dans un pays « allié », est considéré comme une agression contre les intérêts des firmes concurrentes américaines donc contre l’intérêt des Etats-Unis en tant que puissance.

Crise grecque et question d’Orient

La cohérence eurasienne de la Sainte-Alliance sera, nous l’avons dit, de courte durée. Ce seront principalement les deux puissances occidentales, la France et la Grande-Bretagne, qui la saborderont progressivement. Les premières lézardes à l’édifice eurasien, que fut la Sainte-Alliance, ont été : le soutien aux Grecs révoltés contre la Sublime Porte ; l’indépendance belge ; la Guerre de Crimée, qui sanctionne la rupture entre un Occident colonial, qui n’est plus centré sur l’Europe même (14), et un « Orient » centre-européen et russe, toujours fidèle à l’esprit premier de la Sainte-Alliance ; l’intervention anglo-française en Chine, lors des guerres dites de l’opium. Eberhard Straub montre que cette Sainte-Alliance, soucieuse de maintenir l’Europe en état de stabilité durable, garantissait l’intégrité de l’Empire ottoman. La révolte grecque et le mouvement des Philhellènes (dont Lord Byron) induisent trois puissances de la Sainte-Alliance à rompre avec l’idéal metternichien et antirévolutionnaire de stabilité européenne : l’objectif n’est pas tant de sauver les Grecs du joug ottoman, car on ne s’était jamais fort soucié d’eux, mais d’obtenir des concessions, des bases pour prendre Constantinople et se projeter vers la Méditerranée (les Russes) ou pour s’installer dans la capitale ottomane et verrouiller le Bosphore pour éviter justement cette projection russe vers Chypre, l’Egée et l’Egypte. Metternich voit dans ce soutien, purement tactique, une amorce de « balkanisation » de l’Europe, une balkanisation qui ne serait pas tant territoriale que mentale : les Européens cesseraient de poursuivre ensemble, dans la cohérence, des politiques stabilisantes communes, qui constitueraient l’essence même du nouvel ordre équilibré voulu par les congressistes de Vienne. Le Tsar Nicolas I voulait toutefois un partage des dépouilles ottomanes, où chaque bénéficiaire trouverait son intérêt mais les deux puissances occidentales, qui agissaient davantage dans les intérêts des Ottomans que dans ceux des Russes, ont refusé cet expédient qui aurait pu, finalement, sauver la cohérence de la Sainte-Alliance. Anglais et Français, rappelle Straub, se méfiaient du résultat à long terme d’un accord général qui affaiblirait définitivement l’Empire ottoman qui n’aurait alors plus eu d’autre solution que de demander son inféodation à l’Empire russe, exactement comme aujourd’hui, la Turquie d’Erdogan et de Davutoglu joue sur deux tableaux, sur l’Occident et sur la Russie, dans l’espoir de se hisser au rang d’une puissance régionale incontournable. Metternich, face à la première crise grecque des années 20 du 19ème siècle qui déclenche ce que l’on a appelé la « question d’Orient », accuse Lord Palmerston d’être un « tyran » dans la mesure où c’est l’Angleterre qui mène une politique égoïste, contraire aux intérêts du continent dans son ensemble. L’objectif anglais, lui, était de contrôler la Méditerranée sans aucune possibilité d’être contrecarré par une autre puissance européenne, quitte à soutenir toute sorte de mouvements séditieux de nature révolutionnaire (selon Metternich), comme aujourd’hui une politique comparable se déploie en Syrie afin qu’aucun môle de puissance régionale, alliée à la Russie ou à une autre puissance européenne, qui se montrerait challengeuse, ne puisse émerger.

Indépendance belge et Guerre de Crimée

Deuxième lézarde dans l’édifice de la Sainte-Alliance : l’indépendance belge. Une fois de plus, c’est l’Angleterre qui craint le développement du Royaume-Uni des Pays-Bas, disposant d’une flotte hollandaise de haute qualité, d’une industrie textile en Flandre (la Lys autour de Courtrai et Wijnegem) et en Wallonie (vallée de la Vesdre), d’un binôme charbon/acier à Mons, Charleroi et Liège, d’une présence en Insulinde à la charnière de l’Océan Indien et du Pacifique, d’anciennes colonies en Afrique du Sud (colonie du Cap) et dans l’île Maurice qui auraient pu revenir dans le giron néerlandais et surtout d’une aura dans une Allemagne du Nord qui parle des dialectes très proches du néerlandais. Ce Royaume-Uni des Pays-Bas aurait parfaitement pu attirer à lui, plutôt que la Prusse, les régions d’Allemagne du Nord. Pour briser ce môle germanique continental potentiel en face de ses côtes, à une nuit de navigation du cœur de Londres, jadis incendiée par la flotte de l’Amiral de Ruyter lors des guerres anglo-hollandaises du 17ème siècle, il fallait lui faire subir une sécession définitive, affaiblissant les deux lambeaux subsistants.

Troisième lézarde, encore plus profonde : la Guerre de Crimée. Après le soutien français apporté en 1839-1840 au khédive d’Egypte, Mehmet Ali, en révolte contre la Sublime Porte, les deux puissances occidentales, la France et l’Angleterre, se muent en protectrices de l’Empire ottoman pour contenir la Russie au nord du Bosphore. Bismarck reste neutre, de même que la Belgique de Léopold I, qui est un ancien officier de l’armée du Tsar Alexandre. Cette intervention franco-anglaise en Mer Noire vise l’endiguement de la Russie, le maintien d’un Empire ottoman désarticulé, affaibli, incapable d’autonomie et à la merci des pressions occidentales qui entendent garder les mains complètement libres en Méditerranée orientale et en Egypte. Elle génère également l’anti-occidentalisme russe, comme l’attestent d’ailleurs le Journal d’un écrivain de Dostoïevski et les souvenirs de Tolstoï, officier combattant sur le front de Crimée. La Guerre de Crimée provoque donc une rupture profonde entre l’Ouest et la Russie qui alimentera toutes les idéologies antioccidentales qui germeront ultérieurement, qu’elles aient été de facture slavophile ou eurasiste et que cet eurasisme ait été tsariste ou communiste (stalinien).

La ruine de la Chine des Qing

Parallèlement à ces trois lézardes –question grecque, révolution belge et Guerre de Crimée- les deux puissances occidentales participent à la ruine de la Chine, présente dans le Sinkiang (le « Turkestan chinois ») et au Tibet, deux composantes importantes du puzzle centre-asiatique à l’époque de gloire des routes de la soie. La première guerre de l’opium, menée par l’Angleterre contre le Céleste Empire, se déclenche parce que le protectionnisme chinois, porté par une bureaucratie bien organisée, barre l’accès au commerce que les Anglais voudraient illimité. Le protectionnisme des empereurs Qing crée un déséquilibre commercial en défaveur des Anglais qui importent plus de marchandises chinoises qu’ils n’en exportent vers le Céleste Empire. Obligés de payer en lingots d’argent, métal précieux qu’ils ne possèdent pas en grandes quantités, les Anglais, pour importer leur thé, vendent de l’opium indien contre l’argent qu’ils ont préalablement cédé pour obtenir le breuvage traditionnel des après-midi londoniens. Ils inversent alors le déséquilibre commercial : l’Empereur, en envoyant son haut fonctionnaire zélé Lin Zexu, riposte en interdisant les fumeries d’opium, en confisquant les ballots de drogue et en imposant de sévères restrictions. Ces mesures entraînent l’intervention britannique et la première guerre de l’opium (1839-1842) qui s’achève par le Traité de Nankin, où la Grande-Bretagne obtient pleine satisfaction. La seconde guerre de l’opium (1856-1860) se déclenche immédiatement après la Guerre de Crimée, sous prétexte d’un non respect des clauses du Traité de Nankin de 1842. La France, alliée de l’Angleterre, participe à la curée et, en 1860, cette guerre se solde par la prise de Pékin et le pillage du Palais d’été. La Chine est contrainte d’accepter les stipulations de la Convention de Pékin (1860), qui reprennent les clauses humiliantes des traités précédents. Cette défaite entame considérablement le prestige des empereurs Qing : la Chine, auparavant superpuissance économique, déchoit en un pays déficitaire, rétif à la modernisation technique, et en une nation esclave de la consommation d’opium. La situation déplait à de larges strates de la population chinoise, ce qui aboutit à la révolte dite des Taiping, qui éclate dès 1851. Le pouvoir central mettra quinze ans à mater ce soulèvement, dirigé par un certain Hong Ziuquan, qui se prenait pour le frère de sang de Jésus-Christ (15).

Dislocation de l’Empire des Qing

L’affaiblissement du pouvoir impérial permet aux Britanniques de progresser en Birmanie, ancien Etat tributaire de la Chine, et aux Français de s’emparer de l’Annam et de tout le Vietnam dans les années 80 du 19ème siècle. Les maoïstes s’inspireront de cette révolte des Taiping, 80 ou 90 ans plus tard, car elle prêchait un certain égalitarisme et rejetait les hiérarchies politiques traditionnelles, qui venaient de prouver leur incompétence à maintenir la Chine dans son statut de grande puissance impériale. Simultanément, vu le discrédit dans lequel le pouvoir Qing était tombé, d’autres révoltes secouent la Chine au même moment, risquant de précipiter l’Empire dans un chaos indescriptible où s’affrontent des entités rivales. La révolte des Taiping constitue sans doute la guerre civile la plus meurtrière de l’histoire : de vingt à trente millions de morts. La Chine en ressort démographiquement affaiblie. Elle passe de 410 millions d’habitants en 1851 à 350 millions en 1873 (16). Indépendamment des ravages cruels que cette révolte a fait subir à la Chine, elle servira, en dépit d’une inspiration chrétienne bizarre donc non chinoise, non autochtone, de modèle aux nationalismes futurs et au maoïsme (qui est un nationalisme chinois à la sauce communiste). L’idéologie des nationalismes et communismes chinois, irréductibles à leurs modèles européens car sinisés en profondeur, a pour socle principal un refus des « traités inégaux », pareils à ceux imposés par les Britanniques suite aux deux guerres de l’opium, ce qui induit aujourd’hui, alors que la Chine se redresse et reprend la place prépondérante qu’elle détenait jadis dans l’économie mondiale, une volonté de laisser à chaque entité politique le droit de déterminer librement ses choix, sans que ceux-ci ne soient oblitérés par des idéologies universalistes (17), imposées par des puissances hégémoniques occidentales et contraires aux principes du mos majorum à la chinoise, c’est-à-dire du culte des ancêtres, et à la sage notion de perpétuation des schémas connus qu’il convient de ne pas modifier, au nom d’un équilibre et d’une harmonie issus d’une méditation des pensées taoïstes. Les Taiping, en s’inspirant d’une interprétation très biscornue des évangiles, n’avaient pas opté pour un « schéma connu », confucéen ou taoïste, parce que les schémas connus, à leurs yeux, avaient justement déchu et précipité la Chine dans une incapacité à saisir les clefs de la puissance moderne, elles, bien instrumentalisées par l’ennemi britannique. Après la longue guerre civile, l’Impératrice régente Cixi lancera timidement la Chine sur la voie d’une modernisation technologique insuffisante, selon un rythme trop lent, jugeront plus tard les révolutionnaires du Kuomintang du Dr. Sun Ya Tsen, qui proclameront la république en 1912.

L’extraversion des deux puissances occidentales s’est traduit, tout au long du 19ème siècle, par des interventions répétées sur des théâtres non européens, par un désintérêt croissant et par un mépris affiché pour les autres puissances européennes non extraverties (selon la terminologie adoptée par Constantin Frantz), dont elles n’ont jamais tenu compte des besoins et des aspirations. Elles n’ont eu de cesse de camoufler leur mépris derrière des discours ronflants, idéologiques ou moralisants, avec l’appui d’une presse haineuse déversant des flots de logorrhées bellicistes ou dépréciatives contre les Russes, par exemple, ou contre les Allemands et les Autrichiens, considérés comme des « barbares » grossiers, incultes parce que ne partageant pas les schémas révolutionnaires, jacobins ou manchesteriens. Cette attitude, en ruinant la pentarchie de la Sainte-Alliance, a provoqué quantité de déséquilibres stratégiques en Europe, comme l’avait prévu Frantz, ce qui a conduit à l’explosion d’août 1914. Et à la fin de l’excellence européenne.

De la dangerosité perverse des modernités

Toutefois, aux yeux du Prof. Beckwith, les modernisations/centralisations, par l’action des communistes, affecteront les grandes entités politiques de la masse continentale eurasiatique, surtout la Chine et la Russie maitresses des vastes régions de l’Asie centrale, où des syncrétismes séduisants avaient été forgés par des cultures aujourd’hui disparues. Ces modernisations vont éradiquer la diversité linguistique et religieuse, les synthèses fécondes qui ont innervé la région, laissant derrière elles un désert culturel, que les postcommunismes actuels ne parviennent pas à combler, surtout que la planète entière subit, depuis la chute du Mur de Berlin, un tropisme « néolibéral » préoccupant, bien plus incapable de restaurer les assises des vieilles cultures centre-asiatiques que ne l’étaient les communismes dans leurs diverses moutures. Beckwith conclut à la dangerosité perverse des modernités. L’explorateur italien Giuseppe Tucci (1894-1984), polyglotte et orientaliste, est sans nul doute celui qui nous a, de la manière la plus didactique, dressé un tableau des religions syncrétiques de cette Asie centrale et du Tibet (18) : un dossier à ouvrir afin de parfaire le long travail de restauration qu’il faudra bien entreprendre pour guérir l’humanité des maux de la modernité et des faux traditionalismes qu’elle génère dans son sillage pour perpétrer par procuration, par succession ininterrompue d’opérations « fausse bannière », son œuvre de destruction et de mort, comme le montre l’instrumentalisation du fondamentalisme des salafistes et des wahhabites, dont les pauvres schémas n’arrivent pas à la cheville des anciens syncrétismes, à dominante musulmane, nés et morts à Samarkand et à Boukhhara.

Pour sortir la Chine de la misère où l’avaient plongé les guerres de l’opium et les pressions britanniques, le premier mouvement républicain, le Kuo Mintang du Dr. Sun Yatsen, s’inspirera indirectement, après sa prise du pouvoir en 1911-1912, des thèses de l’Allemand Friedrich List, qui entendaient généraliser un développement intérieur, c’est-à-dire un colonialisme intérieur et non pas tourné vers l’extérieur et vers les périphéries non européennes. List a inspiré le développement des communications par canaux et voies de chemin de fer en Allemagne (projet concret visant à réaliser le testament politique du Roi Frédéric II de Prusse) et en Belgique (à l’invitation de Léopold I). Sollicité comme « expert ès-développement » avant la lettre, il a également influencé l’organisation territoriale des Etats-Unis dans la première moitié du 19ème siècle, préconisant, notamment, de relier la région des grands lacs, fertile en céréales, à l’Atlantique par un système de canaux, donnant ainsi le coup d’envoi à la puissance agricole que sont demeurés les Etats-Unis depuis lors, dont la meilleur arme, selon Eagleburger, assistant de Kissinger et conseiller de Nixon, est la surproduction de denrées alimentaires (« Food is the best weapon in our arsenal »). Plus tard, List a été considéré comme le théoricien du développement autonome et de l’indépendance économique nationale ou continentale, surtout dans les pays du dit « tiers monde » qui venaient d’accéder à l’indépendance. Il avait des disciples chinois, dont le dernier en date est assurément Deng Xiaoping, promoteur de la Chine post-maoïste. Dans la France gaullienne, l’économiste François Perroux se plaçait dans son sillage et plaidait en faveur d’une indépendance semi-autarcique que d’autres, comme André Grjébine, moderniseront dans le cadre européen, sans obtenir l’oreille des eurocrates.

Kang Youwei et Liang Qichao

Les idées de List vont bien entendu inspirer les précurseurs chinois du mouvement national et républicain du Kuo Mintang. Dans un ouvrage largement distribué dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, l’historien indien du développement Pankaj Mishra (19), qui enseigne en Angleterre, rappelle le travail patient des hauts mandarins chinois qui ne voulaient pas voir leur patrie impériale sombrer dans un marasme définitif. Parmi eux, Liang Qichao et son maître Kang Youwei. Tous deux entendaient imiter le mouvement Meiji japonais, moderniser et généraliser l’enseignement, les structures de l’Etat et les forces armées. Ils se heurteront à une forte résistance des éléments passéistes. Les nationalistes étatistes du Kuo Mintang et les communistes de Mao seront tous deux, à leur manière, les héritiers de cette volonté modernisatrice de Liang Qichao et Kang Youwei, pionniers du renouveau chinois, inspirés par l’ère Meiji japonaise, dès la fin du 19ème siècle. Les idées de Liang Qichao et de Kang Youwei sont néanmoins pétries de confucianisme, catalogue de principes inébranlables dont ils ne se déferont jamais, alors que la tentation des premiers nationalistes du Kuo Mintang était de rejeter l’héritage confucéen comme responsable du retard et des défaites chinoises. De même, en dépit des discours communistes lors de la « longue marche » et de la prise du pouvoir, en dépit de la révolution culturelle maoïste des années 60 du 20ème siècle, mise ultérieurement sur le dos de la « Bande des quatre » (dont la veuve de Mao), le confucianisme n’a cessé d’irriguer la pensée politique chinoise dans sa volonté de récupérer son statut de grand empire historique : il a marqué les avatars du Kuo Mintang dans la gestion de l’île de Formose, devenue la « Chine nationaliste » ; il a marqué tout aussi profondément la gestion communiste de la Chine continentale. Il a accompagné le pays dans sa marche hors du premier carcan communiste pour le faire évoluer vers le système original qui, aujourd’hui, lui a redonné une puissance incontournable, bien qu’elle soit, in fine, plus quantitative que qualitative, car calquée sur le modèle occidental et social-darwiniste, comme l’avait d’ailleurs prévu un disciple de Kang Youwei, fasciné par le social-darwinisme occidental à la fin du 19ème siècle, Tan Sitong, décapité sur ordre de l’Impératrice douairière en 1898, suite à l’éviction de l’héritier réformiste du trône chinois, Guangxu. Celui-ci avait reçu, sans les formalités inutiles de la vieille étiquette impériale, Liang Qichao, Kang Youwei et Tan Sitong pour faire passer, sur le mode accéléré, des réformes modernisatrices, bien que toujours confucéennes dans leur esprit, suite à l’écrasante défaite subie par la Chine face aux armées japonaises en 1895 : l’expérience a duré exactement 103 jours, explique Pankaj Mishra, avant d’être brutalement réprimée par Cixi, appuyée par le vieux mandarinat et les partisans obtus des vieilles structures vermoulues de la dynastie Qing. Il ne restait plus que la voie nationaliste et républicaine, antimandchoue, celle d’un bouleversement radical comme le voulait Sun Yatsen. Elle aboutira en 1911-1912.

Rigidités mentales de l’occidentalisme et du fondamentalisme

En dépit du sort tragique du malheureux Tan Sitong -qui avait délibérément choisi le martyr, parce qu’un homme insigne, disait-il, devait accepter la mort pour assurer le triomphe final de ses idées qui ne voulaient que le bien public- le mélange éclectique de pensées pragmatiques confucéennes et d’idées occidentales, libérales, nationalistes ou communistes, procure à la Chine contemporaine une pensée politique finalement plus souple que l’actuelle panacée occidentale où dominent, en dépit des paroles en apparence « progressistes », des rigidités mentales dérivées des calvinisme et puritanisme fondamentalistes, alliés au wahhabisme et au salafisme dans le monde musulman. De telles pensées refusent obstinément les syncrétismes et les éclectismes idéologiques et philosophiques qui, au cours de l’histoire, ont apporté l’harmonie aux empires et aux Etats. Ce sont des schémas para-théologiques fondamentalistes qui se profilent derrière les idéologies figées que professe l’Occident et qui contribue à son ressac. Elles se présentent sous des couleurs politiques différentes, tout en partageant en filigrane les mêmes postulats fondamentalistes, souvent déguisés en « progressismes », en pseudo-avatars de l’idéologie des « Lumières » : c’est tantôt ce que l’on appelait justement le « libéralisme doctrinaire » au 19ème siècle, revenu à l’avant-plan, suite à Thatcher et Reagan, sous le nom de « néo-libéralisme », tantôt le marxisme non marxien (car Marx ne répétait pas des schémas figés et irréalistes comme ses piètres disciples), tantôt le discours sur les droits de l’homme, où ceux-ci servent de référence au prêchi-prêcha du « politiquement correct » et d’instruments de subversion maniés par les services américains pour bouleverser les Etats qui résistent à leur hégémonie ou entendent garder des barrières quelconques pour préserver leurs outils industriels nationaux. Via une quantité d’ONG, ces idéologies figées et répétitives servent d’instruments dans une lutte sans répit contre les syncrétismes féconds dans les mondes arabe, turc ou orthodoxe. Le monde asiatique avait réagi contre cette instrumentalisation du discours sur les droits de l’homme dès le début des années 90, où les diverses doctrines de Clinton avaient imposé ce discours comme référentiel unique et non critiquable. Au fil du temps, ce référentiel, soustrait à toute critique, est devenu le socle inamovible du « politiquement correct », débouchant sur ce que Georges Orwell avait défini comme le « goodthink ». L’alliance paradoxale du « politiquement correct » et des fondamentalismes télé-évangéliques, chrétiens-sionistes ou salafistes a conduit la planète au blocage actuel, au chaos qui agite le « rimland » géopolitique de la Libye aux frontières de l’Iran et au Pakistan, à la confusion totale qui marque les esprits en Occident, où la caste politique est désormais incapable de distinguer ce qui peut consolider le Bien public de ce qui le disloque et le ruine.

Ce chaos sur les « rimlands » méditerranéens, moyen-orientaux ou musulmans, de la frontière tunisienne à l’Indus est né de la volonté de l’hegemon américain. Au départ d’un soutien à apporter aux mudjahiddins afghans contre les protecteurs soviétiques d’un régime laïque à Kaboul, Zbigniew Brzezinski voulait se servir du levier islamiste pour finir par contrôler la Route de la Soie dans l’Asie centrale musulmane, soviétique jusqu’à la dislocation de l’URSS. Le fondamentalisme islamiste était alors un pur instrument et on n’imaginait pas à Washington que des éléments de ce golem à têtes multiples pourraient un jour devenir incontrôlables et poursuivre un agenda non dicté par une tierce puissance ou se montrer indisciplinés et commettre des actions non souhaitées par leurs commanditaires de départ. En 2012, Brzezinski lui-même constate l’échec de son projet stratégique (20) mais, malgré cet aveu, bien étayé, Washington a réactivé en 2013-2014 la stratégie qu’il préconisait en Ukraine.

De la position centrale de l’Iran