Robert STEUCKERS:

Variations autour du thème “Russie”

Discours de Robert Steuckers lors du colloque de la “nouvelle alternative solidariste” à Ruddervoorde/Bruges, 11 octobre 2008

La Russie –vous l’entendez et le lisez chaque jour dans les médias du système— est l’objet d’une inlassable propagande, toujours dénigrante et négative, d’un harcèlement permanent des esprits, qui la campent comme un immense foyer où se succèdent sans discontinuité horreurs et entorses à la “bonne gouvernance”; cette propagande a été bien réactivée depuis la “Guerre d’août” dans le Caucase, il y a deux mois. Cette propagande négative, cette “Greuelpropaganda” (“gruwelpropaganda”), n’est pas nouvelle, car, les historiens le savent, elle s’est déjà déployée dans l’histoire des deux derniers siècles, essentiellement pour deux faisceaux de motifs:

Premier faisceau de motifs:

D’abord à cause de l’autocratisme de certains tsars: Paul I, qui voulait marcher avec Napoléon contre l’Inde britannique et démontrait, par cette volonté, que la maîtrise de la Mer Noire et de la Caspienne permettait à terme de déboucher en Inde, arsenal civil et source de profit pour la puissance dominante anglaise; et Nicolas I, qui a entamé la marche des armées russes en direction du Caucase et de l’Asie centrale; ce tsar voulait régler la question d’Orient en liquidant l’Empire ottoman, ce qui a déclenché la Guerre de Crimée. Ce reproche d’autoritarisme fait partie d’un arsenal propagandiste récurrent car il s’adresse également à des tsars d’ouverture tels Alexandre II, qui lance un programme d’industrialisation, de modernisation et de libération des serfs, ou Nicolas II, qui sera tantôt ange tantôt démon, selon les fluctuations de la géopolitique anglaise, qui entendait d’abord ébranler la Russie pour s’emparer des pétroles du Caucase puis s’allier à elle dans le cadre de l’Entente pour faire pièce à une Allemagne devenue ennemie principale, prenant ainsi, au titre de cible première des propagandes dénigrantes, le relais de l’Empire des Tsars comme le démontre d’excellente manière le géopolitologue suédois William Engdahl dans son ouvrage sur la guerre du pétrole (1). Nicolas II partage avec les Mexicains Zapata et Pancho Villa le triste honneur d’avoir été tout à la fois, en l’espace de quelques années seulement, tyran sanguinaire et brave allié. Les deux Mexicains, rappellons-le, voulaient nationaliser les pétroles de leur pays, les arracher aux tutelles britannique et yankee... L’an passé, nous avons eu à déplorer la disparition de Henri Troyat, de l’Académie Française, écrivain de souche russe et arménienne, qui nous a laissé des biographies de tous les tsars: elles nous expliquent en long et en large les grands axes de leur politique, dans un langage clair et limpide, accessible à tous, sans jargon. Je conseille à chacun de vous de s’y référer.

Deuxième faisceau de motifs:

Ensuite à cause du bolchevisme et de la bolchevisation de la Russie, après 1917, la démonisation propagandiste se focalise sur l’idéologie et la pratique du communisme. Elle a la tâche bien plus facile car le tsarisme était moins démonisable que le soviétisme. Le monde catholique belge et flamand, notamment, dépeint la Russie soviétisée comme le foyer du mal absolu, surtout pour empêcher tout envol du communisme en Belgique même; la publication de l’album d’Hergé, “Tintin au pays des Soviets” relève, pour ne donner qu’un seul exemple, de cet anti-communisme catholique et militant des années 20 et 30. Cette propagande anti-soviétique a laissé des traces: en dépit de l’effondrement définitif de l’Union Soviétique et de la débolchevisation de la Russie, les réflexes anti-russes mobilisés pour combattre le soviétisme, notamment la propagande en faveur de l’OTAN, restent ancrés dans les mentalités, incapables d’intégrer les nouvelles donnes géopolitiques d’après 1989. A cet anti-communisme, mis en sourdine à partir de 1941 pour raisons d’union sacrée contre le nazisme et pour couvrir les agissements de la résistance communiste (en tant qu’instrument de la “guerilla warfare”), succède un anti-stalinisme, partagée par certains communistes ailleurs dans le monde; cet anti-stalinisme prête tous les travers du communisme à la seule gestion stalinienne de l’Union Soviétique. Comme Nicolas II, tyran sanguinaire puis “bon père des peuples de toutes les Russies” selon la propagande londonienne, Staline sera un monstre, puis le brave “Uncle Joe”, puis le “petit père des peuples” puis à nouveau un dictateur infréquentable.

Dans mon article, intitulé “La diplomatie de Staline” (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com), et dont la teneur m’a été souvent reprochée (2), j’ai souligné l’originalité, après 1945, de la diplomatie soviétique, qui pariait sur des rapports bilatéraux entre puissances et non sur une logique des blocs, du moins au départ. De fait, le pacte de Varsovie nait en 1955 seulement, après la mort du leader géorgien. Ce Pacte a bétonné la logique des blocs et est l’oeuvre du post-stalinisme que Douguine dénonce, aujourd’hui à Moscou, comme une émanation d’un certain “atlanto-trotskisme”. En dépit d’atrocités comme l’élimination des koulaks dans les terres noires et si fertiles d’Ukraine, qui a privé l’Union Soviétique d’une paysannerie capable de lui assurer une totale autonomie alimentaire, et comme les épurations du parti et de l’armée lors des grandes purges de 1937, il faut objectivement mettre à l’acquis de la période stalinienne tardive les notes de 1952, proposant la neutralisation de l’Allemagne sur le modèle prévu pour l’Autriche, en accord avec le filon “austro-marxiste” de la social-démocratie autrichienne.

Déstalinisation et logique des blocs

La volonté de réhabiliter les rapports bilatéraux entre puissances, selon les vieux critères avérés de la diplomatie classique, et le projet de neutralisation d’une large portion du centre de l’Europe entre l’Atlantique et la frontière soviétique, dont l’arsenal industriel allemand appelé à renaître de ses cendres (“les Hitlers vont et viennent, l’Allemagne demeure”), sont deux positions qui ont l’une et l’autre déplu profondément à Washington et entraîné ipso facto une propagande anti-stalinienne puis, dans la foulée, la déstalinisation, au profit d’une logique des blocs parfaitement schématique, qui condamnait l’Europe à la division et la stagnation, au blocage géopolitique permanent. La déstalinisation, en dépit de la “bonne figure” qu’elle se donnait, interdisait de revenir au message de la fin de l’ère stalinienne: diplomatie classique et neutralisation de l’Allemagne.

La Chine actuelle, partiellement héritière de ce communisme de la fin des années 40 et du début des années 50, préconise des relations internationales basées sur des rapports bilatéraux, dans le respect des identités politiques des acteurs de la scène internationale, en dehors de toute formation de blocs et de toute idéologie “immixtionniste” (wilsonisme, stratégie cartérienne et reaganienne des “droits-de-l’homme”, etc.) (cf. nos articles sur la question: Robert Steuckers, “Les amendements chinois au ‘nouvel ordre mondial’” & “Modernité extrême-orientale et modèle juridique ‘confucéen’”; ces deux articles sont repris dans: Robert Steuckers, “Le défi asiatique et ‘confucéen’ au ‘nouvel ordre mondial’”, Synergies Européennes, Forest, 1998; les deux textes figurent dorénavant sur: http://euro-synergies.hautetfort.com).

Le retour des thématiques anti-autocratiques

Avec Poutine et Medvedev, la propagande habituelle recompose les thématiques de l’anti-autocratisme, de l’hostilité à tout pouvoir non seulement fort mais simplement solide, à celle des résidus de communisme, dans le sens où toute réorganisation des anciennes terres de l’Empire russe et toute velléité de contrôler l’économie et le marché des matières premières s’assimilent à un retour au communisme. Ce sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, en tenant compte des arguments suivants:

- la Russie a besoin d’un pouvoir plus contrôlant que les terres situées à l’Ouest du sous-contient européen, la coordination des ressources de son immense territoire exigeant davantage de directivité;

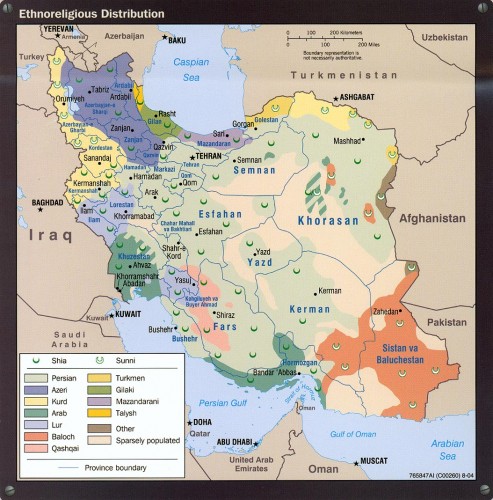

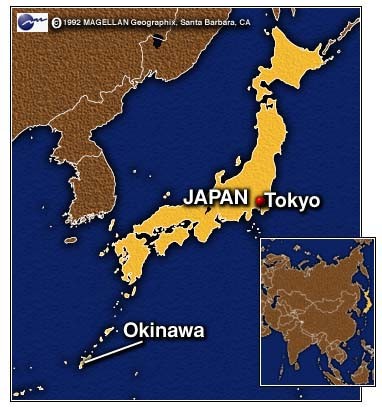

- dans une perspective européenne et russe, le contrôle pacifique de l’Asie centrale, du Caucase, de la Caspienne et de la Mer Noire est un atout géopolitique et géostratégique important, dont il ne faut pas se défaire avec légèreté, sous peine de voir triompher le voeu le plus cher de la géopolitique anglo-saxonne, dont les fondements ont été théorisés par Halford John Mackinder et Homer Lea dans la première décennie du 20ème siècle;

- la démonisation de la Russie a une forte odeur d’hydrocarbure; chaque étape historique de cette démonisation est marquée par l’un ou l’autre enjeu pétrolier; hier comme aujourd’hui, dans le Caucase;

- le communisme, en tant que messianisme qui s’exporte et ébranle les équilibres politiques des nations voisines, a cessé d’exister et les réflexes défensifs que son existence dictait n’ont plus lieu d’être et vicient, s’ils jouent encore, la perception de la réalité actuelle;

- la propagande anti-russe d’hier et d’aujourd’hui participe de la stratégie immixtionniste et internationaliste mise en oeuvre à Londres hier, à Washington depuis la présidence de Teddy Roosevelt et du système wilsonien; elle a eu pour résultat de torpiller toutes les oeuvres d’unification continentale et de faire, à terme, de l’Europe un nain politique, en dépit de son gigantisme économique.

L’historiographie dominante fait donc de la Russie un croquemitaine et cette historiographie est dictée aux agences médiatiques, à la presse internationale, par des officines basées à Londres ou à Washington. Il s’agit désormais, dans les espaces de liberté comme le nôtre, de contrer les poncifs toujours récurrents de cette propagande et de se référer à une autre interprétation de l’histoire, à une historiographie alternative, différente aussi de l’historiographie soviétique/communiste (liée à l’historiographie anglo-saxonne pour les événements de la seconde guerre mondiale).

Le souvenir de “Pietje Kozak”

Dans le cadre restreint du mouvement flamand, il faut se rappeler que sans les cosaques d’Alexandre I, les provinces sud-néerlandaises n’auraient jamais été libérées du joug napoléonien et que leur identité culturelle et linguistique aurait disparu à tout jamais si elles étaient demeurées des départements français. Si un quartier s’appelle “Moscou” à Gand, c’est en souvenir des libérateurs cosaques, conduits par “Pietje Kozak”, dont les chevaux avaient galopé d’Aix-la-Chapelle aux rives de l’Escaut, en passant par Bruxelles, où ils avaient campé à la Porte de Louvain, l’actuelle Place Madou. Les cosaques n’ont pas laissé de mauvais souvenirs. Ils ne sont pas restés longtemps: ils ont foncé vers Paris, tandis que les Gantois volontaires étaient incorporés dans l’armée prussienne, armée pauvre, levée en masse, selon les consignes de Clausewitz, qui voulait faire pièce à la conscription républicaine puis napoléonienne. Cette armée devait vivre sur la population, notamment sur la rive orientale de la Meuse que la Prusse convoitait, en inquiétant les Anglais, qui voyaient une grande puissance s’approcher d’Anvers et occuper une vallée mosane menant directement au Delta et au Hoek van Holland, à une nuit de navire à voile de Londres, comme au temps de l’Amiral De Ruyter. Les réquisitions prussiennes ont laissé de mauvais souvenirs, surtout en pays de Liège, dans les Ardennes et le Condroz. Les Anglais, eux, payaient tout ce qu’ils prenaient et se taillaient bonne réputation: c’est là qu’il faut voir l’origine de l’anglophilie belge.

Après l’effondrement du système napoléonien qui avait l’avantage peut-être d’unir l’Europe mais le désavantage de le faire au nom des philosophades modernistes de la révolution française, l’Europe acquiert, à Vienne en 1814-15, une sorte d’unité restauratrice. Ce sera la Pentarchie, le concert des cinq puissances (Prusse, Russie, Angleterre, Autriche, France) dont le territoire s’étend de l’Atlantique au Pacifique. Nous avons donc pour la première fois dans l’histoire un espace européen et eurasien entre les deux plus grands océans du globe. La cohérence de cet espace demeure un idéal et une nostalgie, en dépit des faiblesses de cette Pentarchie, sur lesquelles nous reviendrons. Rappellons qu’elle subsistera à peu près intacte jusqu’en 1830 et que les premières lézardes de son édifice datent justement de cette année fatidique de 1830, de la révolte belge de Bruxelles, où Français et Britanniques acceptent les exigences des insurgés, les uns dans l’espoir d’absorber petit à petit le pays; les autres pour briser l’unité des Pays-Bas, qui alliaient de considérables atouts à l’aube de la révolution industrielle: une industrie métallurgique liégeoise, des mines de charbons de Mons à Maastricht, une bonne industrie textile en Flandre et dans la Vallée de la Vesdre, une flotte hollandaise impressionnante et des colonies en voie de développement en Insulinde (Indonésie), un pôle germanique continental et littoral aussi attrayant, sinon plus attrayant, pour les populations d’Allemagne du Nord que la Prusse et le Brandebourg (3). Tandis que Français et Britanniques favorisaient la sécession belge, les autres puissances européennes y voyaient une première entorse à la cohésion “pentarchique” et le triomphe d’un particularisme stérile.

La Doctrine de Monroe contre la Pentarchie

Preuve des potentialités immenses de la “Pentarchie”: c’est à l’époque de sa plus forte cohésion que les puritains d’Amérique du Nord s’en inquiètent, tout en devinant les potentialités de leur propre vocation continentale et bi-océanique dans le Nouveau Monde. La proclamation de la Doctrine de Monroe en 1823 constitue un défi américain à cette formidable cohésion européenne qui s’impose sur la masse continentale eurasiatique (4). Il fallait de l’audace pour oser ainsi défier les cinq puissances de la Pentarchie. Avec un culot inouï, sans avoir à l’époque les moyens de défendre sa politique sur le terrain, James Monroe a osé prononcer ce programme d’exclusion des puissances européennes, à commencer par l’Espagne affaiblie, car si la Pentarchie l’avait voulu, elle se serait partagé le Nouveau Monde en zones d’influence et les treize colonies rebelles n’auraient pas pu dépasser les Appalaches ni atteindre le bassin du Mississippi si Bonaparte n’avait pas eu la funeste idée de leur vendre la Louisiane en 1803.

La Guerre de Crimée (5) va définitivement rompre la cohésion de la Pentarchie et inaugurer l’ère des compositions et recompositions d’alliances qui conduiront à l’explosion de 1914, à la première guerre mondiale et à l’implosion de la culture européenne. Le Tsar Nicolas I entendait parachever le travail de liquidation de l’Empire ottoman, commencé en 1828, où les flottes anglaise, française et russe, de concert, avaient forcé le Sultan à concéder l’indépendance à la Grèce, qui aura un roi bavarois. L’objectif du Tsar était de liquider progressivement l’Empire ottoman, corps étranger à la Pentarchie sur le sous-continent européen, en protégeant puis en accordant l’indépendance aux sujets chrétiens (orthodoxes) de la Sublime Porte. La logique du Tsar est continentaliste: il veut un élargissement de “l’ager pentarchicus” et la ré-occupation de positions statégiques-clefs que les impérialités européennes, romaines et byzantines, avaient tenues avant les raz-de-marée arabe et ottoman. L’élargissement de “l’ager pentarchicus” impliquait, après la parenthèse de l’indépendance grecque soutenue par tous, d’englober tout le territoire maritime pontique et de débouler, partiellement ou par nouvelles petites puissances orthodoxes interposées, dans le bassin oriental de la Méditerranée, avec la Crète et Chypre, à proximité de l’Egypte. La logique de l’Angleterre est, elle, maritime, thalassocratique. Pour le raisonnement impérial anglais, l’Empire des Tsars, avec ses immenses profondeurs territoriales et ses énormes ressources, ne peut pas s’avancer aussi loin vers le Sud, peser de tout son poids sur la ligne maritime Malte-Egypte, au risque de couper la voie vers les Indes, car on compte déjà à Londres percer bientôt l’isthme de Suez.

Le centre névralgique de l’Empire britannique n’est plus en Europe

Les préoccupations anglaises du temps de la Guerre de Crimée (1853-1856) demeurent actuelles, à la différence près que ce sont désormais les Américains qui les font valoir. Pour Londres hier et pour Washington aujourd’hui, la Russie, ni aucune autre puissance européenne d’ailleurs, ne peut avoir la pleine maîtrise de la Mer Noire ni disposer d’une bonne fenêtre sur la Méditerranée orientale. En 1853, Londres prendra fait et cause pour la Turquie, entraînant la France dans son sillage, et les deux puissances occidentales ruinèrent ainsi définitivement la notion féconde et apaisante de Pentarchie: elles sont responsables devant l’histoire de toutes les catastrophes qui ont saigné l’Europe à blanc depuis la Guerre de Crimée. L’unité et la cohésion de l’Europe ne comptent pas pour Londres et Paris, puissances excentrées par rapport au coeur du sous-continent. L’Occident s’alliera avec n’importe quelle puissance ou n’importe quelle peuplade extérieure à l’Europe pour détruire toute force de cohésion émanant du centre rhénan, danubien ou alpin de notre sous-continent. Cette stratégie de trahison et d’anti-européisme avait commencé avec François I, le Sultan et Barberousse au 16ème siècle (6); l’Angleterre vole, elle, au secours de l’Empire ottoman moribond, prolonge la servitude des peuples balkaniques en ne montrant aucune solidarité avec des Européens croupissant sous un joug musulman, parce que le centre névralgique de la puissance britannique ne se situe plus en Europe, ni même dans la métropole anglaise, mais en Inde. L’Angleterre possède donc un empire dont le centre, sur le globe, est le sous-continent indien; bien qu’hegemon, elle se situe en périphérie de l’espace-tremplin initial, du coeur même de son propre empire et combat tout ce qui, autour de l’Inde, pourrait, à moyen ou long terme, en réalité ou en imagination, en menacer l’intégrité territoriale. Les logiques française et anglaise de la seconde moitié du 19ème siècle ne sont donc plus euro-centrées mais exotiques. Ce glissement scelle la fin de la cohésion pentarchique.

C’est à la suite de la Guerre de Crimée que le terme “Occident” devient péjoratif en Russie. Nul autre que Dostoïevski ne l’a expliqué aussi clairement que dans son “Journal d’un écrivain”. En 1856, quand la Russie doit accepter les clauses humiliantes de la paix, une première césure traverse l’Europe pentarchique, une césure qui constitue une première étape vers l’épouvantable cataclysme d’août 1914. En effet, la césure sépare désormais une Europe occidentale (France et Angleterre), d’une Europe centrale et orientale (Prusse, Russie, Autriche-Hongrie). En dépit de la méfiance autrichienne avant et pendant la Guerre de Crimée, qui voyait d’un mauvais oeil la Russie qui tentait de s’installer dans le delta du Danube en prenant sous sa protection les principautés roumaines (Valachie et Moldavie), de confession orthodoxe. Sous l’impulsion de Bismarck, les trois puissances impériales chercheront à reproduire, à elles seules, la cohésion de la Sainte-Alliance. Après l’unification allemande de 1871, on parlera de “l’alliance des trois empereurs” (“Drei-Kaiserbund”). Bismarck exhortera les Autrichiens à ne pas succomber aux tentations occidentales, ce qui sera d’autant plus aisé que l’Autriche n’a jamais eu de colonies extra-européennes.

La crainte de voir renaître un Empire russo-byzantin sur le Bosphore

Le théoricien le plus pertinent de la “Pentarchie” fut incontestablement Constantin Frantz (7): c’est lui qui a démontré que “l’excentrage” exotique de l’Angleterre en direction des Indes principalement et de la France en direction de l’Afrique (Algérie, Saint-Louis/Dakar, Côte d’Ivoire, Gabon, avant 1860) brisait la cohésion de l’Europe et pouvait induire sur son territoire des conflictualités générées ailleurs. La Guerre de Crimée est la première conflagration inter-européenne après 1815, dont les motivations dérivent de préoccupations extra-européennes: l’Angleterre ne veut pas d’une flotte russe en Méditerranée orientale parce que cela menace l’Egypte et comporte le risque de voir s’installer des postes et bases russes en Mer Rouge, avec accès à l’Océan Indien; la France n’en veut pas davantage car une flotte russe dans les bases auparavant ottomanes risque de menacer l’Algérie fraîchement conquise, qui, rappelons-le, était tout de même la base la plus avancée des Ottomans en Méditerranée occidentale au 16ème siècle. La crainte partagée par Paris et Londres en 1853 était de voir se reconstituer, sur les débris de l’Empire ottoman, un empire russo-byzantin rechristianisé capable, avec les réserves russes, de contrôler les principaux points stratégiques à la charnière des masses continentales asiatiques et africaines, et de remplacer ainsi l’Empire ottoman. Cette crainte n’existait pas encore vingt-cinq ans auparavant, au moment de l’accession de la Grèce à l’indépendance: la France n’avait pas encore débarqué ses troupes en Algérie et l’Angleterre escomptait simplement faire de la Grèce un satellite plus solide que le seul petit cordon d’îles ioniennes, dont elle avait fait, en 1815, une république sous protectorat anglais.

Revenons à la propagande anti-russe actuelle: elle remonte à l’époque de la Guerre de Crimée. Aujourd’hui encore, les linéaments de cette propagande et les motifs géopolitiques qu’elle dissimule ou travestit demeurent et s’utilisent toujours. Et montrent plus de virulence dans la sphère anglo-saxonne et en France qu’ailleurs en Europe, mis à part les pays de l’est fraîchement libéré du communisme. Les cénacles, journaux, publications des milieux dits “nationalistes” ou “nationaux-conservateurs” de l’Occident français et anglais évoquent bien moins souvent une alliance euro-russe que leurs pendants d’Europe centrale germanique (Allemagne, Autriche). En Flandre, nous assistons à une contagion anglaise, à une véritable “anglo-saxonnite aigüe”, totalement contraire aux intérêts européens de cette région liée à la Rhénanie-Westphalie, et improductive pour tout combat métapolitique face au danger français, à l’heure où la conquête n’est plus militaire ou culturelle mais économique.

Les “nouveaux philosophes”, instruments de la russophobie

La propagande anti-russe, et aujourd’hui hostile à Poutine, fonctionne à merveille dans la sphère linguistique anglo-saxonne. C’est au départ d’officines de moins en moins britanniques et de plus en plus américaines qu’elle se déploie sur la planète entière. En France, cette propagande se distille, sous un déguisement différent, au départ, non pas de cercles conservateurs ou nationaux-conservateurs, mais de réseaux trotskistes, d’obédience affichée ou infiltrés dans les cénacles syndicaux ou socialistes et surtout au départ des niches médiatiques et journalistiques où s’est incrustée la secte des “nouveaux philosophes”, à cheval entre une gauche nouvelle (les fameuses deuxième et troisième gauches) et une droite atlantiste, molle, libérale et “orléaniste” qui cherche à tourner le dos au gaullisme. Ce bastion, bien positionnée sur le carrefour entre droite centriste et gauche centriste, permet à cette propagande de s’insinuer partout et d’empêcher l’éclosion d’une pensée géopolitique alternative, non atlantiste, qui pourrait émerger dans plusieurs franges politiques potentielles, aujourd’hui houspillées dans les marges de la politique dominante et souvent décriées comme “extrémistes”: communiste, gaulliste (dans le sens de Couve de Meurville), nationaliste, souverainiste ou néo-maurrassienne.

La Guerre de Crimée a donc fracassé définitivement la Pentarchie, la seule cohésion européenne de l’ère moderne et contemporaine. Néanmoins, le conflit dominant, celui dont les enjeux géopolitiques avaient le plus d’envergure territoriale car ils concernaient et la Terre du Milieu (sibérienne et centre-asiatique) et l’Océan du Milieu (l’Océan Indien avec le sous-continent indien), demeurait le conflit russo-britannique. Le conflit franco-prussien de 1870-71, perçu comme essentiel en France ou en Allemagne car il était local, reste marginal, malgré tout, malgré son importance, malgré qu’il est l’une des sources majeures des deux conflits mondiaux du 20ème siècle.

Versailles ou le retour de la politique de Richelieu

Cependant, la permanence du conflit anglo-russe aux confins de l’Hindou Kouch, la rivalité entre Londres et Saint-Pétersbourg en Asie centrale et la volonté française de revanche et de reconquête de l’Alsace et de la Lorraine thioise vont peser d’un poids suffisant pour modifier la donne entre 1871 et 1914. La France va investir en Russie, afin d’avoir un “allié de revers”, comme François I s’était allié au Sultan et aux pirates barbaresques pour prendre le Saint-Empire et l’Espagne en tenaille et faire échouer l’offensive espagnole et vénitienne en Afrique du Nord et en direction de la Méditerranée orientale. On ne mesure pas encore complètement l’impact désastreux de cette politique. La politique française des investissements en Russie, mieux connue sous l’appelation des “emprunts russes” va contribuer à la dislocation progressive de l’alliance des “Trois Empereurs”, ultime résidu de l’esprit de la Pentarchie de 1814. A ce projet de s’adjoindre le “rouleau compresseur russe”, s’ajoutera une volonté maçonnique d’émietter l’espace de la “monarchie danubienne” austro-hongroise, de fractionner l’Europe centrale et orientale en autant de petits Etats que possible, tous condamnés à la dépendance ou à l’inviabilité économique: ce sera une réactualisation de la politique de Richelieu, visant la “Kleinstaaterei” dans les Allemagnes (pluriel!), qui trouvera un nouvel aboutissement dans le Traité de Versailles.

Bismarck serait indubitablement parvenu à maintenir la cohésion de l’alliance des Trois Empereurs. Ses successeurs n’auront pas cette intelligence politique et ce “feeling” géopolitique. Ils laisseront libre cours, sans réagir de manière opportune, à cette politique française de satellisation de la Russie. Quand celle-ci bascule définitivement dans le camp français, la politique alternative de l’Allemagne sera d’aller chercher dans l’Empire ottoman moribond un espace pour écouler les biens d’exportation de sa nouvelle industrie et y puiser des matières premières. Cette politique heurtera la volonté russe de trouver un débouché au-delà des Dardanelles, en direction de la Méditerranée orientale, de Suez et de l’Egypte et la volonté britannique de maintenir ou de créer un verrou partant du Caire pour aboutir à Calcutta au Bengale, afin de parachever, avec les possessions anglaises d’Afrique et d’Australie, une domination absolue sur l’ensemble des rivages de l’Océan Indien.

Une vingtaine d’années pour parfaire l’Entente

Il faudra cependant une vingtaine d’années pour consolider l’alliance que sera l’Entente entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Les sources de conflits potentiels demeurent latentes entre l’Angleterre et la France, en Indochine où l’Angleterre accepte, bon gré mal gré, que les Français contrôlent la façade pacifique de cette Indochine mais n’acceptent aucune extension de ce contrôle en direction du Siam et du Golfe du Bengale. De même, l’Angleterre voit d’un mauvais oeil la conquête violente puis la pacification de Madagascar par le Général Gallieni (qu’ils détesteront même au plus fort de la bataille de la Marne en 1914, alors que cette bataille a décidé du sort de la guerre en faveur des alliés). Ensuite, l’affaire de la prise de contrôle par les Britanniques du Canal de Suez ne s’est pas apaisée rapidement, a connu des rebondissements, surtout, notamment, quand l’expédition du Capitaine Marchand en direction de Fachoda au Soudan laissait présager une installation française sur les rives du Nil, axe liant l’Egypte à l’Afrique du Sud.

Une présence française sur le Nil aurait pu briser la cohésion territoriale de l’Empire britannique en Afrique en s’alliant soit à la Somalie sous domination italienne soit à l’Abyssinie chrétienne soit au Congo belge. Il y aurait eu une présence européenne continentale sur une portion importante du littoral africain de l’Océan Indien, avec, d’une part, une grande profondeur territoriale, reliant l’Atlantique à l’Océan du Milieu, et d’autre part, une base navale (et, plus tard, un porte-avion) malgache en face du Mozambique portugais, du Tanganyka alors allemand et surtout des mines d’Afrique du Sud, où demeurait une population boer rebelle, partiellement d’ascendance française. Imagine-t-on aujourd’hui quelle puissance aurait pu avoir un bloc colonial européen, regroupant les colonies françaises, belges, allemandes et portugaises et les Etats indépendants boers? La Mer Rouge aurait été contrôlée à hauteur d’Aden et de Djibouti par une constellation européenne germano-turque, italienne et française. Pour Londres, l’un des résultats les plus intéressants de la première guerre mondiale a été de contrôler la Mer Rouge de Suez à Aden, d’y éliminer toute présence germano-turque et, indirectement, française, la France sortant exsangue de la Grande Guerre.

Ratzel, Tirpitz et le réveil de l’Allemagne

Dans les années 90 du 19ème siècle, les Russes se rendent encore maîtres de l’actuel Tadjikistan et exercent une influence prépondérante sur le “Turkestan chinois” au nord du Tibet. Tandis que pour contrer ce gain de puissance, les Anglais annexent à l’Empire des Indes les régions afghanes aujourd’hui pakistanaises et que l’on appelle la “zone ethnique” pachtoune, actuellement en pleine rébellion et sanctuaire des rebelles talibans en lutte contre l’occupation de l’Afghanistan. Entre 1890 et 1900, rien ne laissait augurer une alliance anglo-russe, tant les conflits potentiels s’accumulaient encore le long des frontières afghanes. Le très beau film “Kim”, d’après une nouvelle de Rudyard Kipling, met en scène un Indien musulman local, fidèle à la Couronne britannique, et des explorateurs russes, soupçonnés d’espionnage et de venir soulever les tribus hostiles à la présence anglaise. Le scénario du film se déroule précisément dans les années 90 du 19ème siècle.

Après la guerre des Boers et l’élimination impitoyable de leurs deux républiques libres d’Afrique australe, période où l’Angleterre victorienne avait été honnie dans toute l’Europe, l’Allemagne devient l’ennemi numéro un, parce qu’elle développe des stratégies commerciales efficaces, concurrence les produits industiels britanniques partout dans le monde, se met à construire une flotte sous l’impulsion du géopolitologue Friedrich Ratzel et de l’Amiral von Tirpitz, exerce une influence prépondérante dans les “Low Countries”, propose une “Union de la Mittelafrika” à la Belgique et au Portugal susceptible de ruiner les projets de Cecil Rhodes et surtout réorganise l’Empire Ottoman pour un faire un espace complémentaire de son industrie (un “Ergänzungsraum”), coupant la route des Russes vers Constantinople et occupant des positions stratégiques en Méditerranée orientale, en prenant, avec l’Autrriche-Hongrie et ses marins dalmates, le relais de Venise la “Sérénissime” dans cet espace maritime, en face de Suez et sur un segment important de la route maritime vers l’Inde.

Mackinder et le “Terre du Milieu”

Malgré l’émergence, pour Londres, d’un “danger allemand”, la Russie demeure implicitement l’ennemi principal dans le dicours que tient Halford John Mackinder en 1904, pour expliquer, par la géographie, la dynamique Terre/Mer de l’histoire, où l’Angleterre tient la Mer et les Indes et la Russie, la Terre et l’Asie centrale, rebaptisée “Terre du Milieu” et posée comme inaccessible à l’instrument naval de la puissance anglaise. Mackinder tire en quelque sorte le signal d’alarme en cette année 1904, parce que, contrairement à l’époque de la Guerre de Crimée, la Russie commence, sous l’impulsion de Sergueï Witte, à se doter d’un réseau de chemins de fer et d’une ligne ferroviaire transsibérienne qui lui procurent désormais la capacité militaire de transporter rapidement des troupes vers la Mer Noire, le Caucase, l’Asie centrale et l’Extrême-Orient. Sur le plan technologique, la donne a donc changé. La Russie, handicapée par l’immensité de ses territoires et les problèmes logistiques qu’ils suscitent, venait d’acquérir un supplément non négligeable de mobilité terrestre. Elle pèse d’un poids plus considérable sur les “rimlands”, dont la Perse et l’Inde, qui donnent accès à l’Océan Indien, “Océan du Milieu”.

De facto, la Russie devient la protectrice de la Chine, après la guerre sino-japonaise de 1895, ce qui lui permet de faire passer le Transsibérien à travers la riche province chinoise de Mandchourie. Cette Russie plus mobile, grâce au chemin de fer, et donc plus “dangereuse”, inquiète l’Angleterre: elle doit dès lors être tenue en échec par une politique d’endiguement et par la constitution d’un “cordon sanitaire” de petites puissances dépendantes de la principale thalassocratie de la planète. Mieux: la politique extrême-orientale de la Russie, face aux anciennes et nouvelles puissances asiatiques de la région, reçoit le plein aval de Guillaume II d’Allemagne, qui détourne ainsi la Russie du Danube et désamorce les conflits potentiels avec l’Autriche-Hongrie; face à ces encouragements allemands, l’Angleterre, qui voit en eux un danger de plus pour ses intérêts, entend ramener, à terme, la Russie en Europe, pour qu’elle agisse contre l’Autriche, principal allié de l’Allemagne montante.

La Russie avance ses pions vers le Pacifique

L’Entente se dessine: la France finance la Russie, mais la lie ainsi à elle, et l’Angleterre dispose de deux “spadassins continentaux” pour abattre la puissance qu’elle juge la plus dangereuse pour elle, avec le sang de leurs millions de conscrits. Sergueï Witte préconisait une politique de petits pas en Extrême-Orient: l’acquisition par l’Allemagne de la base chinoise de Tsingtao précipite les choses, oblige les Russes à abandonner leur modération initiale et à revendiquer et occuper Port Arthur; du coup, les Anglais s’emparent de Weihaiwei. Les puissances s’abattent sur la Chine, grignotent sa souveraineté pluriséculaire, déclenchant une révolte xénophobe, celles des Boxers, soutenue in petto par l’Impératrice douairière. Pour mater cette révolte, les puissances organisent une expédition punitive, au cours de laquelle les Russes prennent l’ensemble de la Mandchourie. Via Kharbin et Moukden, le Transsibérien est prolongé jusqu’à Port Arthur: du coup, la Russie est présente dans les eaux chaudes du Pacifique (8). L’Amiral Alexeïev, gouverneur de la région, entreprend l’exploitation du port et de la nouvelle base navale puis lorgne directement vers la péninsule coréenne, susceptible de fournir un pont territorial entre Vladivostok et Port Arthur. Sur le cours du fleuve Yalou, les Russes découvrent de l’or. La politique d’Alexeïev heurte le Japon qui convoite la Corée. Le scénario est en place pour une nouvelle guerre. Cette fois contre le Japon, avec le désavantage que cette guerre est très impopulaire, ne correspond pas aux mythes politiques habituels du peuple russe, qui veut toujours un élan vers Constantinople, les Balkans et l’Egée.

En 1905, lors de la guerre russo-japonaise, l’Angleterre et déjà les Etats-Unis, soutiennent le Japon, archipel en lisière du “rimland” sino-coréen. Le Japon devient ainsi le petit soldat asiatique de la première politique d’endiguement, immédiatement après le discours de Mackinder. La propagande contre Nicolas II, posé comme “bourreau” de son peuple, bat son plein. Quelques cercles révolutionnaires perçoivent de mystérieux financements. La flotte russe de la Baltique, qui part du Golfe de Finlande pour porter secours à celle du Pacifique, ne peut s’approvisionner en charbon le long de son itinéraire, dans les bases britanniques, les plus nombreuses. Résultat: le désastre de Tchouchima.

Notons, dans ce contexte, l’ignoble hypocrisie de la France, qui avait promis monts et merveilles à son “allié” russe, mais l’a froidement laissé tomber face au Japon, pour ne pas désobliger l’Angleterre. Jeu dangereux car, un moment, cette trahison a failli ramener la Russie dans un système d’alliance comprenant l’Allemagne sans exclure la France. L’Axe Paris-Berlin-Saint-Pétersbourg a failli voir le jour en octobre 1904. La France a refusé et le Tsar, dépendant des fonds français, n’a pas signé. En juillet 1905, deuxième tentative de rétablir une unité européenne avec l’Allemagne, la France et la Russie, lors de l’entrevue entre Guillaume II et Nicolas II dans l’île suédoise de Björkö. Ces entretiens ne relèvent que de la bonne volonté des deux monarques qui ne bénéficiaient d’aucun contre-seing ministériel. Une fois de plus, la France refuse, tablant sur son alliance anglaise et sur les avantages immédiats que lui procurait celle-ci au Maroc. Pour les Anglais, l’affaiblissement de la Russie, suite à sa défaite face au Japon, ne permettait plus aucune manoeuvre dangereuse en direction de l’Inde. Elle n’est donc plus l’ennemi principal.

Terrible année 1905

La Russie, battue par le Japon et fragilisée par les menées révolutionnaires, assouplit ses positions: elle est mûre pour entrer dans l’Entente franco-britannique, signée en 1904. Pire, à l’humiliation militaire succède un dissensus civil de nature révolutionnaire: dès juillet 1904, les nihilistes assassinent le ministre de l’intérieur Plehwe; en janvier 1905, une manifestation menée par le Pope Gapone tourne au carnage; en février 1905, c’est au tour du Grand-Duc Serge d’être assassiné; des troubles surgissent en Mandchourie sur l’arrière des troupes; en juin, des mutineries éclatent sur les bâtiments de la flotte de la Mer Noire, dont le fameux cuirassé Potemkine; en octobre 1905, Lénine organise un premier mouvement révolutionnaire à Saint-Pétersbourg, qui débute par une grève générale; les frondes paysannes procèdent à des “illuminations”, c’est-à-dire des incendies de châteaux ou de bâtiments publics, dans les provinces; les Baltes s’attaquent à l’aristocratie allemande et incendient ses domaines; en décembre 1905, Lénine frappe à Moscou mais les troupes sont revenues de Mandchourie et le mouvement bolchevique est maté. Witte, rappelé aux affaires, lance le “Manifeste d’Octobre”, promettant la création d’une Douma dûment élue et des réformes. En 1906, quand la Russie renonce à sa politique d’expansion extrême-orientale, quand elle accepte de nouveaux prêts français, les troubles intérieurs cessent “miraculeusement”; le Tsar, de “monstre” qu’il était, redevient un “brave homme”.

En 1907, Britanniques et Russes signent un accord sur le dos de la Perse des Qadjars décadents, se partageant le pays en zones d’influence. L’année suivante, 1908, est marquée par deux événements majeurs: l’annexion par l’Autriche de la Bosnie-Herzégovine et la révolution des “Jeunes Turcs”. En dépit des menées franco-britanniques pour créer la discorde entre Vienne et Saint-Pétersbourg, les relations austro-russes étaient au beau fixe. En juin, les Autrichiens envisagent de construire une voie ferrée à travers le Sandjak de Novi Pazar, afin d’organiser la péninsule balkanique selon leurs intérêts. Cette intention provoque imméditement un renforcement des liens entre la Russie et la Grande-Bretagne, suite à l’entrevue entre Nicolas II et Edouard VII à Reval. En juillet, les “Jeunes Turcs” triomphent, réclament une constitution et des élections, auxquelles sont conviés les habitants de Bosnie-Herzégovine, administrés par les Autrichiens mais toujours citoyens ottomans. La Russie craint que les “Jeunes Turcs” donnent une vitalité nouvelle à la Turquie, s’allient aux Français et aux Britanniques, comme lors de la Guerre de Crimée, et reprennent la vieille politique de verrouiller les Détroits. La révolution des “Jeunes Turcs” rapproche Autrichiens et Russes. Ährental et Iswolski, ministres des affaires étrangères, lors des accords secrets de Buchlau en Moravie, seraient convenus de la politique suivante: 1) L’Autriche-Hongrie abandonne ses projets ferroviaires dans le Sandjak de Novipazar; 2) Vienne promet de soutenir tous les efforts russes en vue de déverrouiller les Détroits. Forts de ces accords, les Autrichiens annexent en octobre 1908 la Bosnie-Herzégovine, sans en référer aux Italiens et aux Allemands, leurs alliés réels ou théoriques au sein de la Triplice. Les Bulgares en profitent pour se déclarer totalement indépendants de la Turquie. Les épouses monténégrines de deux Grands-Ducs russes et du Roi d’Italie, hostiles à Vienne, incitent les partis bellicistes et interventionnistes à combattre toute politique autrichienne dans les Balkans. Stolypine ne veut pas la guerre, oblige les bellicistes à la modération, mais la Russie n’a plus aucun appui en Europe pour soutenir ses visées sur les Détroits. Les diplomates britanniques, tels l’Ambassadeur Nicolson et Sir Eyre Crowe, répandront la légende que les Autrichiens, et derrière eux, les Allemands, sont les seuls et uniques responsables du verrouillage des Détroits. En 1909, l’Angleterre appuie les prétentions françaises sur le Maroc, en échange d’une reconnaissance définitive de la prépondérance anglaise en Egypte.

De l’assassinat de Stolypine à l’attentat de Sarajevo

En 1911, avec l’assassinat de Stolypine par un révolutionnaire exalté, toutes les chances d’éviter un conflit germano-russe et austro-russe s’évanouissent. Sazonov, beau-frère de Stolypine et successeur d’Iswolski, opte pourtant pour une politique pacifiste et suscite une dernière entrevue entre Guillaume II et Nicolas II à Postdam, où Bethmann-Hollweg et Kiderlen-Wächter tenteront, pour la dernière fois, de sauver la paix, en proposant aux Russes de se joindre au projet de chemin de fer Berlin-Bagdad et de les associer à une future ligne ferroviaire dans le nord de la Perse. Mais les bellicistes ne désarmaient pas: l’ambassadeur russe à Belgrade, Hartwig, appuie le mouvement grand-serbe contre l’Autriche; Delcassé ordonne la marche des troupes françaises sur Fez au Maroc, bouclant ainsi la conquête définitive du royaume chérifain, où l’Allemagne perd tous ses intérêts; Lloyd George menace directement l’Allemagne. Celle-ci cède au Maroc, en acceptant, pour compensation, une bande territoriale qu’elle adjoindra à sa colonie du Cameroun. En Europe, elle est bel et bien encerclée. Le scénario est prêt: il n’attend plus qu’une étincelle; ce sera l’attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914.

En 1918, quand l’Allemagne perd définitivement la guerre et que la Russie devient bolchevique, plusieurs voix s’élèvent, à gauche et à droite de l’échiquier politico-idéologique, pour réclamer une nouvelle alliance germano-russe. Ces tractations conduiront aux accords de Rapallo entre Tchitchérine et Rathenau (1922). L’Allemagne et la Russie maintiendront des rapports privilégiés, notamment sur le plan de la coopération militaire, jusqu’en 1935, date où Hilter décide de réintroduire le service militaire obligatoire, de réoccuper la Rhénanie et de relancer un programme de réarmement.

En 1936, avec l’Axe Rome-Berlin et la création du Pacte Anti-Komintern, les liens sont rompus avec la Russie soviétisée. Quand éclate la guerre civile espagnole, l’Allemagne soutient les nationalistes de “l’Alzamiento nacional” et l’URSS les Républicains du “Frente Popular”, qui comptent les communistes dans leurs rangs. Le soutien à Franco rapproche définitivement l’Allemagne de l’Italie, mais les communistes espagnols et leurs alliés soviétiques se désolidarisent du bloc, d’abord uni, du “Frente Popular” et se heurtent aux autres factions militantes de gauche, anarchistes et trotskistes (POUM), dans les territoires contrôlés par les Républicains espagnols, notamment à Barcelone, contribuant à la ruine définitive du “Frente Popular” et à l’effondrement de ses forces armées. Après la victoire du camp franquiste et l’émiettement du camp des gauches, tout est en place pour rapprocher l’Axe, et plus particulièrement l’Allemagne, de l’URSS. En août, le fameux Pacte germano-soviétique, ou Pacte Ribbentrop-Molotov, est signé à Moscou. L’Allemagne est libre pour tourner toutes ses forces vers l’Ouest, tout en recevant pétrole et céréales soviétiques. L’idylle durera jusqu’en 1941, quand Molotov, déjà inquiet de la politique balkanique des Allemands, ne peut admettre leur contrôle définitif de la Yougoslavie et de la Grèce. Ces dissensus, renforcés par les menaces réelles que les Anglais faisaient peser sur le Caucase à portée des appareils de la RAF, constituent les préludes de l’Opération Barbarossa, déclenchée le 22 juin 1941. Les rapports germano-russes entre 1918 et 1945 méritent à eux seuls qu’on leur consacre un séminaire entier. Ce n’est pas notre propos aujourd’hui. C’est pourquoi je demeurerai bref sur ce thème pourtant capital afin de comprendre la dynamique du siècle (9).

Pas d’Europe libre si la bipolarité Est/Ouest persiste

Après 1945, la Guerre Froide s’installe avec le blocus de Berlin et le coup de Prague. Elle durera plus de quarante ans, imprègnera les esprits car tous imaginaient que cette situation allait perdurer pour les siècles des siècles. Dans ce contexte bipolaire, où l’idéologie semblait dominer, l’Europe était coupée en deux, l’Allemagne était traversée par un Rideau de Fer et partagée en deux républiques antagonistes; le Danube, artère centrale de l’Europe, était bloqué peu après Vienne; l’Elbe, principal fleuve de la plaine nord-européenne, qui mène de Prague à Hambourg, était coupée dès l’hinterland immédiat de ce grand port. Une telle Europe n’était plus qu’un comptoir atlantique. Dans les années 50, elle possédait encore pleinement son poumon extérieur colonial. Dès la décolonisation des premières années des “Golden Sixties”, ce poumon n’est plus garanti et le palliatif des multinationales, qui créent de l’emploi et remplacent les vocations coloniales, plonge l’Europe dans une dépendance dangereuse. Voilà le contexte politique international dans lequel émergera la conscience politique de ma génération. Pour ma part, elle émergera cahin-caha à partir de mes quatorze ans; après cinq ou six années de tâtonnements, vers 1975-76, nos groupes informels, plutôt des groupes de copains, inspirés par la postérité de l’école des cadres de “Jeune Europe”, innervés par de nouvelles lectures et stimulés par de nouvelles donnes politiques, en arrivent à la conclusion générale qu’il est impossible de donner un avenir libre à la portion occidentale de l’Europe si la bipolarité Est/Ouest persiste.

Dans le contexte belge, Pierre Harmel avait tenté une ouverture à l’Est, en multipliant les rapports bilatéraux entre la Belgique et de petites puissances du bloc communiste, telles la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie. Il agissait de manière pragmatique, sans s’aligner sur la France de De Gaulle, qui, en tant que France, demeure toujours un danger pour l’intégrité psychologique et territoriale de notre pays (qui est, avec le G.D. du Luxembourg et avec ses frontières complètement démembrées au sud, le dernier lambeau indépendant du Grand Lothier de médiévale mémoire). Harmel n’imitait pas pour autant l’Ostpolitik de Willy Brandt, avec son discours empreint de ce sens allemand de la culpabilité, qui, en Belgique, n’était évidemment pas de mise. Harmel entendait restituer une “Europe Totale”, détacher le sous-continent de la logique figée des blocs. Ces efforts furent malheureusement de courte durée et, dans son propre parti, on ne l’a guère suivi. Après l’ère Harmel, l’ère Vanden Boeynants est arrivée, avec une politique atlantiste, pro-OTAN et philo-américaine. Plus tragique bien que moins visible: l’échec du “harmélisme” diplomatique signifie aussi la fin du catholicisme politique cohérent en Belgique, héritier de la tradition bourguignonne et impériale hispano-autrichienne. La Belgique oublie alors qu’elle a incarné cette tradition dans l’histoire de ces cinq derniers siècles, avec un brio inaltérable, et elle accepte, avec “Polle Pansj” (“Popol Boudin”, alias Vanden Boeynnants) et ses successeurs, le statut misérable de petit pion subalterne sur l’échiquier atlantiste.

Kissinger “drague” la Chine de Mao

Dans ce contexte, postérieur aux agitations de 1968, la donne générale, sur l’échiquier international, était en train de changer: pour disloquer le bloc communiste eurasien, reposant sur le pilier chinois et le pilier soviétique, pour embrayer sur un conflit bien réel qui venait de surgir au sein de ce bloc rouge, soit la guerre chaude sino-soviétique le long du fleuve Amour, la diplomatie américaine de Kissinger, posant pour principe que Moscou demeure et restera l’ennemi principal, va “draguer” la Chine de Mao et nouer avec elle, dès 1971-72, des relations diplomatiques normales, tout en la soutenant en Asie orientale contre l’URSS. Cette diplomatie repose, une fois de plus, sur les théories géopolitiques de Mackinder et de ses disciples: dans l’optique de ces théories, il convient, le cas échéant, de soutenir une puissance du rimland (ou “inner crescent”), ou une alliance de moindres puissances du rimland, contre la puissance détentrice de la “Terre du Milieu”. Les maoïstes de mai 68 basculeront partiellement dans le camp américain contre les “mouscoutaires”: Washington avait déjà déployé ses propres “communistes”, principalement d’obédience trotskiste ou issus de l’ancien POUM de la Guerre Civile espagnole; à ceux-ci s’adjoindront bientôt des maoïstes, forts de la nouvelle alliance Washington/Pékin.

Avec la disparition, à l’avant-scène, de Harmel et de sa politique des rapports bilatéraux entre petites puissances du bloc occidental et petites puissances du bloc oriental, et avec la disparition, dans les marges militantes de la politique, de “Jeune Europe” de Jean Thiriart, qui visait une libération de notre sous-continent des tutelles américaine et soviétique, aucun champ d’action politique réel et concret ne s’offrait encore à nous. Nous vivions les prémisses de la “Grande Confusion”, avec des lignes de fracture qui scindaient désormais tous les camps qui avaient été présents sur le terrain avant la réconciliation sino-américaine. Cette grande confusion frappait essentiellement les groupes activistes de gauche mais ne permettait pas davantage de clarté dans les petites phalanges européistes et nationales révolutionnaires.

Rapprochement euro-russe, seule solution viable

Dans l’optique de la mouvance “Jeune Europe” des années 60, les deux superpuissances étaient posées et perçues comme également nuisibles à l’éclosion d’une Europe libre. Quand Washington se rapproche de la Chine et que le bloc rouge se scinde en deux puissances antagonistes, “Jeune Europe” ne peut plus préconiser ni des alliances ponctuelles et partielles entre petites puissances des deux blocs (comme lors du voyage de Thiriart en Roumanie) ni une alliance de revers avec la Chine pour obliger l’URSS à lâcher du lest en Europe danubienne. Le bloc sino-américain devient une menace pour l’Europe et, ipso facto, un rapprochement euro-russe apparaît comme la seule solution viable à long terme pour les tenants de la Realpolitik. Ce pas, le Général italien e.r. Guido Gianettinni, Jean Thiriart et l’écrivain franco-roumain Jean Parvulesco le franchiront, en étayant leurs positions d’arguments solides.

Entre-temps, en 1975, les Etats-Unis abandonnent le Sud-Vietnam exsangue au Nord vainqueur et pro-soviétique et déclenchent aussitôt, avec leurs nouveaux alliés chinois, une guerre sur la frontière sino-tonkinoise et arment, via la Chine, le Cambodge de Pol Pot pour harceler en Cochinchine le nouveau Vietnam réunifié. Le Vietnam sera ainsi neutralisé et cessera d’être une “poche de résistance” sur le rimland du Sud-Est asiatique, désormais étendu à la Chine, comme c’était prévu d’ailleurs sur toutes les cartes dessinées par l’école anglo-saxonne de géopolitique de Mackinder à Lea et à Spykman. Plus personne, aujourd’hui, surtout dans les jeunes générations, ne s’imagine encore quel était l’état de confusion mentale au sein des gauches militantes, où se disputaient âprement mouscoutaires, trotskistes, maoïstes pro-albanais, autogestionnaires titistes, maoïstes anti-soviétiques, partisans et adversaires de Pol Pot ou de Ho Chi Minh. Ce chaos a scellé la fin de la gauche militante classique entre 1975 et 1978-79, quand l’émiettement en chapelles antagonistes ne permettait plus de faire émerger un bloc politique offensif et viable. Les gauches dures, juvéniles et révolutionnaires, sont mortes, faute d’avoir eu un raisonnement géopolitique cohérent. Pire, parce qu’elles avaient auparavant accepté des raisonnements géopolitiques étrangers à leur propre nation ou nation-continent.

Carter et les “droits de l’homme”, Reagan et l’ “Empire du Mal”

Avec l’arrivée au pouvoir du démocrate Jimmy Carter à Washington en 1976, nous entrons de plein pied dans la période de gestation de l’univers mental qui règne aujourd’hui et qui est de plus en plus ressenti comme étouffant. Les termes fétiches de la “political correctness” se mettent en place, avec l’introduction de la diplomatie dite des “droits de l’homme” et avec une opposition républicaine qui s’aligne sur les thèses du néo-libéralisme, par ailleurs propagées par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. En 1979, celle-ci inaugure l’ère néo-libérale qui prend fin avec la crise de cet automne 2008. En 1980, quand Reagan accède à la présidence américaine, sa version du néo-libéralisme, les “reaganomics”, vont étayer et non effacer la diplomatie cartérienne des “droits de l’homme”, et la mettre à la sauce apocalyptique en évoquant un “empire du Mal”, prélude à “l’Axe du Mal” de Bush junior.

En Europe, le discours sur les “droits de l’homme” oblitère tout et une partie de la gauche militante émiettée, orpheline, va marcher dans le sens de ce nouveau “subjectivisme” bien médiatisé, base philosophique première de la méthodologie hyper-individualiste du néo-libéralisme de Hayek, Friedmann, etc. Le moteur de cette nouvelle synthèse, dans une France marquée par l’étatisme gaulliste et communiste, sera le discours des “nouveaux philosophes”, porté essentiellement, en ces années-charnières, par deux écrits de Bernard-Henry Lévy, “Le Testament de Dieu” et “L’idéologie française”. Ce dernier constituant un véritable instrument de diabolisation de toutes les forces politiques françaises car, toutes, indifféremment, porteraient en elles les germes d’un fascisme ou d’une dérive menant à un univers concentrationnaire.

Les ingrédients idéologiques des deux manifestes de Lévy, dont les assises philosophiques sont finalement bien ténues, vont houspiller dans la marginalité politico-médiatique les discours plus militants de mai 68 et aussi, ce qui est plus grave parce que plus stérilisant, tout cet ensemble de pensées, de théories et de réflexions que Ferry et Renaud appelleront la “pensée 68”. Cette dernière constitue un dépassement intellectuel séduisant du simple militantisme étudiant et ouvrier de l’époque, qui était imbibé de ces vulgates rousseauistes et communistes (typiquement françaises) et avait reçu la bénédiction du vieux Sartre (“ne pas désespérer Billancourt”).

Potentialités de la “French Theory”, magouilles des “nouveaux philosophes”

Cette “pensée 68”, que les universitaires américains nomment dorénavant la “French Theory”, englobe Deleuze, Guattari, Lyotard et Foucault: elle est accusée, en gros par ses critiques parisiens, néo-philosophes à la Lévy ou néo-quiétistes à la Comte-Sponville, inquisiteurs tonitruants ou apologètes doucereux du ronron consumériste, de privilégier dangereusement la “Vie” contre le “droit”, d’opter tout aussi dangereusement pour des méthodologies généalogisantes et archéologisantes de nietzschéenne mémoire, etc. Pour le réseau, finalement assez informel, des “nouveaux philosophes”, “maîtres penseurs” allemands du 19ème (Glucksmann) et phares de la “French Theory” doivent céder la place à “un marketing littéraire et philosophique” (selon la critique cinglante que fit Deleuze de leur pandémonium médiatique), soit à un “prêt-à-penser” bien circonscrit qui se pose comme l’attitude intellectuelle indépassable qui va mettre bientôt un terme définitif aux horreurs de l’histoire, qui déboucheraient invariablement sur l’univers concentrationnaire décrit par Soljénitsyne dans “L’Archipel Goulag”. Les “nouveaux philosophes” et assimilés sont les “vigilants” qui veillent à ce qu’advienne la fin de l’histoire (Fukuyama) et que l’humanité aboutisse enfin à la grande quiétude antitotalitaire. La clique parisienne des “nouveaux philosophes” et assimilés entend représenter “l’espérance radicale de la disparition du mal”. L’antithèse de la pensée des maîtres penseurs, qui génèreraient l’univers concentrationnaire, se trouve tout entière concentrée dans le discours sur les droits de l’homme, inauguré par Carter, et constitue l’instrument premier pour lutter contre “l’Empire du Mal” et tous ses avatars, comme le voulaient Reagan et, plus tard, le père et le fils Bush. Le discours des “nouveaux philosophes” correspond donc bel et bien aux objectifs généraux de l’impérialisme américain, et son apparition dans le “paysage intellectuel français” n’est certainement pas l’effet du hasard: on peut sans trop d’hésitation le considérer comme une production habile et subtile des agences médiatiques d’Outre-Atlantique, fers de lance du “soft power” américain.

Ce glissement idéologique hors du questionnement inquiétant de la “French Theory”, a été systématiquement appuyé par les médias, qui ont écrasé toutes les nuances et les subtilités du discours politico-idéologique, pire, ne les tolèrent plus au nom d’une tolérance préfabriquée; il s’est opéré dès l’avènement de Thatcher au pouvoir à Londres et s’est considérablement renforcé quand Reagan a accédé à la Présidence américaine. Le passé maoïste militant de certains exposants, majeurs ou mineurs, de la “nouvelle philosophie” de Glucksmann, Lévy et autres homologues avait permis à Guy Hocquenghem d’ironiser dans une “Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary”. L’image est aussi pertinente que percutante: des maoïstes, jadis rabiques admirateurs sans fard des excès de la “révolution culturelle”, sont effectivement devenus “salonfähig”, dès le rapprochement sino-américain de la première moitié des “Seventies”. Dénominateur commun: l’anti-soviétisme. Ce soviétisme que leurs camarades trotskistes appelaient, pour leur part, le “panzercommunisme”. Donc, on peut aisément conclure que nos anciens révolutionnaires trotskistes ou maoïstes des barricades parisiennes avaient bien davantage que quelques points en commun avec Zbigniew Brzezinski. Celui-ci, rappellons-le, était l’avocat, au sein de la diplomatie américaine, d’une nouvelle alliance avec la Chine et le principal partisan d’une destruction de l’URSS par démantèlement de ses glacis caucasiens et centre-asiatiques. Plus tard en Afghanistan, il préconisera une alliance avec les mudjahiddins et, finalement, avec les talibans.

Le grand retour de la pensée slavophile

En Union Soviétique, la période qui va de 1978 à 1982 (année de la disparition de Brejnev) est marquée par une tout autre évolution intellectuelle. On assistait à une véritable “révolution conservatrice”, à un retour aux sources de la “russéité”, aux linéaments de la slavophilie du 19ème siècle, à un retour de Dostoïevski. La figure emblématique de ce renouveau “völkisch” (folciste) et slavophile a été sans conteste l’écrivain Valentin Raspoutine (10). Pour cet écrivain aux accents ruralistes, les notions de mémoire, de souvenir, de continuité sont cardinales et primordiales. Pour Raspoutine, la conscience n’est telle que parce qu’elle se souvient et s’inscrit dans des continuités imposées par le flux vital (et donc par l’histoire particulière du peuple dont le “je” fait partie). Une action humaine n’est justifiable moralement que si elle s’imbrique dans une continuité, que si elle lutte contre les manigances de ceux qui veulent, par intérêt particulier ou égoïste, provoquer des discontinuités. Le thème littéraire du déracinement et de l’aliénation (par rapport aux origines) implique celui de la perte simultané de l’intégrité morale. On l’avait déjà lu chez le Norvégien Knut Hamsun. L’oubli de son propre passé plonge l’homme dans la dépravation morale, la laideur d’âme.

Cette position philosophique fondamentale heurte de front les idéologies modernes de la “tabula rasa”, dont le communisme fut l’avatar le plus caricatural. Du jacobinisme ou du babouvisme français de la fin du 18ème siècle au communisme, court, sans discontinuité aucune, un fil rouge qui ne produit rien de bon, rien que germes et bacilles de déclin et de dépravation. Au moment où l’Union Soviétique atteignait son apogée, le faîte de sa puissance, et justifiait son existence et ses succès par une idéologie “progressiste” qui avait la prétention de laisser derrière elle tous les legs du passé, émergeait au sein même de la société soviétique un éventail de thèmes littéraires dont la teneur philosophique était radicalement différente de l’idéologie officielle. Je me souviens encore, dans ce contexte, avoir acheté, à la “Librairie de Rome”, avenue Louise, et à la “Librairie du Monde Entier”, gérée par le PCB, un exemplaire de “Sciences sociales”, revue de l’Académie de l’Union Soviétique, avec un long article de Boris Rybakov sur le paganisme russe avant la conversion au christianisme, et l’exemplaire de “Lettres soviétiques” consacré à la réhabilitation de Dostoïevski et édité, à l’époque, par Alexandre Prokhanov, l’éditeur de “Dyeïenn” et “Zavtra”, que j’allais rencontrer à Moscou en 1992. Les textes de Rybakov paraîtront dans les années 90 aux PUF.

“Occidentalistes” et “Slavophiles” dans la dissidence et dans l’établissement

Outre les articles de Wolfgang Strauss en Allemagne (11), l’ouvrage le plus significatif, à l’époque, qui explicitait, en le critiquant de manière fort acerbe, ce renouveau slavophile était dû à la plume d’un dissident exilé aux Etats-Unis: Alexander Yanov (graphie allemande: Janow), attaché à l’Institute of International Studies de Berkeley (Université de Californie). Pour donner ici les grandes lignes de l’ouvrage de Yanov (12), disons qu’il subdivisait, de manière assez binaire, le paysage politico-intellectuel de l’URSS de Brejnev, comme le champ d’affrontement entre “Zapadniki” (“occidentalistes”) et “Narodniki” (“populistes” voire “völkische/folcistes” ou, plus exactement, ce que nous appellons, nous, en Flandre, les “volkgezinden” ou au Danemark, les “folkeliger”). Yanov, émigré aux Etats-Unis se posait incontestablement comme un occidentaliste et fustigeait les nouveaux Narodniki ou néo-slavophiles, en les campant comme “dangereux”. Yanov, cependant, expliquait à ses lecteurs américains que la dissidence soviétique comptait en son sein des “zapadniki” et des “narodniki” (dont il convenait de se défier, bien entendu!), tout comme dans les hautes sphères du pouvoir soviétique où se côtoyaient également occidentalistes et populistes. Parmi les grandes figures qui tendaient vers le populisme, Yanov comptait Soljénitsyne. Sa conclusion? En URSS, fin des années 70, les populistes et les étatistes avaient gagné du terrain, par rapport aux occidentalistes, et constituaient in fine la force métapolitique majeure en Union Soviétique, une force certes non officielle et sous-jacente, mais néanmoins déterminante. Cette domination implicite des “Narodniki” sur les esprits devait, selon Yanov et bon nombre de dissidents occidentalistes, inciter les Etats-Unis et les atlantistes à la vigilance car, communiste ou non, la Russie demeurait un danger parce que son essence était intrinsèquement “dangereuse”, rétive aux formes “civilisées” de la gouvernance à l’occidentale ou à l’anglo-saxonne. Cette attitude “russophobe”, Soljénitsyne la fustigera avec toute la véhémence voulue, dans son tonifiant pamphlet “Nos pluralistes”. Nous nous empressons d’ajouter que la critique du “narodnikisme” sous toutes ses formes, nouvelles ou anciennes, et que les tirades haineuses que Soljénitsyne lui-même a dû essuyer, démontrent, toutes, que la russophobie qui visait les tsars du dix-neuvième siècle ou qui se profilait derrière un certain anti-soviétisme n’est pas prête à disparaître dans les discours occidentaux.

L’époque de la fin du brejnevisme était donc marquée par la nouvelle alliance sino-américaine, par le déploiement des thèses de Brzezinski chez les stratégistes du Pentagone et des services secrets, par la mise en place d’une russophobie déjà post-soviétique dans ses grandes lignes, et ensuite par l’alliance entre les Etats-Unis et les fondamentalistes wahhabites et, enfin, par l’élimination du Shah avec la création, de toutes pièces, d’un chiisme fondamentaliste et offensif en Iran. La carte du monde s’en trouve sensiblement modifiée: la cassure nette et duale, propre de l’hégémonisme duopolistique de Yalta, fait place à une plus grande complexité, notamment par l’avènement du facteur islamiste, voulu, dans un premier temps, par les stratégistes américains. Forts de cette alliance avec les mudjahhidins afghans, armés de missiles Stinger, les Etats-Unis tentent d’avancer leurs pions en Europe en déployant leurs fusées Pershing en Allemagne, face aux SS-20 soviétiques. En cas d’affrontement direct entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie, l’Allemagne, le Benelux, l’Autriche, l’Alsace et la Lorraine risquaient d’être vitrifiés. Cette éventualité, peu rassurante, fit aussitôt renaître en Allemagne le mouvement neutraliste, oublié depuis les années 50. Pour nous, le mouvement neutraliste a été incarné principalement par la revue allemande “Wir Selbst”, fondée en 1979 par Siegfried Bublies dans l’intention de dégager le mouvement national de sa cangue passéiste, de ses nostalgies stériles et de ses rodomontades ridicules. Bublies entretenait en Flandre des relations amicales avec les fondateurs de la revue “Meervoud” qui existe toujours.

De la rhétorique des “droits de l’homme” à la guerre permanente

Le combat contre le déploiement des missiles en Europe a connu son apogée dans les années 1982-83, portée essentiellement par une gauche pacifiste, que l’on accusait d’être “crypto-communiste” et, par conséquent, d’être stipendiée par Moscou. Mais cette hostilité au bellicisme de l’OTAN n’était pas le propre des seuls mouvements pacifistes de gauche et d’extrême gauche. Ailleurs sur l’échiquier politique, bon nombre d’esprits s’inquiétaient des nouvelles rhétoriques cartériennes et reaganiennes, qui contaminaient les milieux libéraux et conservateurs, voire d’extrême droite, et avaient pour corollaire évident de miner les principes de la diplomatie traditionnelle. En effet, la rhétorique des “droits de l’homme”, maniée dans les médias par les démocrates cartériens et les “nouveaux philosophes”, ruinait le principe cardinal de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, propre de la diplomatie traditionnelle. Quand le Républicain Reagan ajoute à cette pernicieuse rhétorique “immixtionniste”, le langage apocalyptique des fondamentalistes religieux américains, les principes de la diplomatie metternichienne, la logique des traités de Westphalie et de Vienne, reculent encore d’une case. Le processus de déliquescence de la diplomatie classique s’achèvera quand les néo-conservateurs de l’entourage de Bush-le-Fils, décrèteront tout de go que le respect de ces principes est un “archaïsme frileux”, indigne des Américains, posés comme “les fils virils du dieu Mars”, et l’indice le plus patent de la lâcheté de la “Vieille Europe”, gouvernée par “les pleutres fils de la déesse Vénus”. Pour nous, à partir de 1983-84, ce sera le Général Jochen Löser, ancien Commandeur de la 24ème Panzerdivision de la Bundeswehr, qui énoncera les lignes directrices de nos argumentaires (13) : la rhétorique des “droits de l’homme” rend impossible l’exercice de la diplomatie classique; les dissensus internes, qu’elle exploite via les médias et les agences qui les informent, ne trouvent plus aucune solution équilibrée, s’en trouvent pérennisés, inaugurant de la sorte des cycles de “guerres longues”; les “droits de l’homme”, contrairement aux apparences, n’ont pas été hissés au rang d’idéologie dominante pour faire triompher sur la planète entière un humanisme de bon aloi, mais pour amorcer un processus infini de guerres, de révolutions et de troubles.

Le mouvement neutraliste, tel que nous le concevions au début des années 80, reposait donc sur trois piliers: 1) le refus du déploiement de missiles en Europe, afin d’éviter la transformation définitive de notre sous-continent en “son et lumière”; 2) le refus de perpétuer la logique des blocs, avec la dissolution de l’OTAN et du Pacte de Varsovie et la création d’un vaste espace neutre en Europe centrale, de la Mer du Nord à Brest-Litovsk et de la Laponie à l’Albanie; cet espace neutre devait organiser un système défensif performant sur le mode helvétique; il ne refusait donc ni les forces armées ni le principe du citoyen-soldat à l’instar des pacifistes de gauche; 3) il entendait revenir aux principes de la diplomatie classique et refusait de ce fait d’embrayer sur les discours imposés par les médias (ou le “soft power”). Le neutralisme, en prenant le contre-pied du prêt-à-penser médiatique, s’avérait un espace de liberté, face à la “novlangue” planétaire, si bien fustigée par George Orwell dans “1984”.

Nous avons eu la naïveté de croire à l’avènement d’une “Maison Commune” européenne

Si le mouvement neutraliste avait pu distiller ses arguments pendant une période plus longue, imprégner plus durablement les esprits, la pensée politique diffuse en Europe aurait pu générer des anti-corps. Mais l’effervescence anti-missiles et les réflexions neutralistes se sont étalées sur quatre années seulement. Dès 1984-85, Gorbatchev lance deux idées: celle, très positive, de “Maison Commune européenne” et, celle, double, de “perestroïka” et de “glasnost”, de réforme et de transparence. Ce changement de discours à Moscou mine définitivement le communisme soviétique traditionnel. Entre 1989 et 1991, en effet, le communisme en tant que bloc monolithique disparaît du paysage politique international. Notre conclusion à l’époque: s’il n’y a plus de communisme, il ne peut plus y avoir d’animosité à l’endroit des peuples d’au-delà de l’ancien Rideau de Fer. Les motifs d’un conflit éventuel n’existaient plus. Nous avons eu la naïveté de croire à l’avènement d’une Maison Commune européenne pacifiée, à l’ouverture d’une ère marquée par un esprit plus ou moins équivalent à celui qui se profilait derrière l’idée de paix perpétuelle chez Kant.

Rapidement, l’idée universaliste armée du communisme soviétique allait faire place à un néo-conservatisme, dérivé de la matrice du trotskisme américain et new-yorkais. Alliant le néo-libéralisme, nouvelle grande idéologie universaliste, à ce trotskisme fidèle à la notion de révolution permanente mais habilement masqué par une phraséologie conservatrice et puritaine, le néo-conservatisme va se consolider en deux étapes: la première, avec Reagan, constituera un “mixtum” de paléo-conservatisme, d’anti-fiscalisme, de néo-libéralisme et, en politique internationale, d’une diplomatie en apparence plus classique qu’avec les droits de l’homme de Carter mais néanmoins érodée par une phraséologie apocalyptique (l’Empire du Mal, etc.). Reagan prend finalement le relais de Nixon, dernier président américain à avoir appliqué plus ou moins correctement les règles de la diplomatie classique. Mais, tout en prenant le relais de Nixon, il doit tenir compte des acquis ou des avancées de l’anti-diplomatie cartérienne, basée sur l’idéologie des droits de l’homme. Cependant, le langage apocalyptique s’atténuera pendant son second mandat.

Le néo-conservatisme crypto-trotskiste met un terme définitif à la diplomatie classique

Avec Bush le père commencent les tentatives de forcer la main aux instances internationales et de passer à de véritables offensives sur le terrain, la Russie d’Eltsine n’opposant aucun veto crédible. Clinton renouera, notamment pendant la Guerre des Balkans contre la Serbie, avec l’idéologie des droits de l’homme, prétendument bafouée par Milosevic dans la province du Kosovo. Avec Bush le fils, le néo-conservatisme crypto-trotskiste met un terme définitif à la diplomatie classique, la brocarde comme une “vieillerie” incapacitante, propre justement de la “Vieille Europe” et de la Russie (posée souvent comme “stalinienne” ou “néo-stalinienne” depuis l’avènement de Vladimir Poutine). Ce rejet de la diplomatie classique et des règles de bienséance internationale est l’indice le plus patent qui permet de démontrer, outre les liens et itinéraires personnels des exposants majeurs du néo-conservatisme, que le néo-conservatisme est en réalité un trotskisme dans la mesure où il affine la notion de “révolution permanente” en abolissant toutes les règles en vigueur, toutes les règles communément acceptées, et en recréant un monde incertain, où le recours aux guerres et aux invasions redevient un mode de fonctionnement tout à fait naturel et acceptable. Le “Big Stick Policy” de Teddy Roosevelt est désormais au service d’une bande trotskiste qui entend plonger le monde dans un chaos permanent (assimilé à la “révolution”).

C’est uniquement avec le recul que l’on perçoit clairement les vicissitudes de cette politique américaine et son jeu d’avancées et de reculs, camouflé par l’alternance des Démocrates et des Républicains au gouvernail du pouvoir. L’accession à la magistrature suprême aux Etats-Unis de Bush le père constitue aussi l’arrivée des pétroliers texans qui savent à tout moment se souvenir que la puissance américaine dérive du contrôle des hydrocarbures dans le monde, et en particulier dans la péninsule arabique et le Golfe Persique. La crainte d’un prochain “pic” pétrolier implique la volonté de contrôler le maximum de puits dans cette région afin de garantir l’hégémonie globale de Washington, au moins jusqu’à la fin du 21ème siècle. D’où le projet PNAC (“Project for a New American Century”). Les chanceleries européennes savent parfaitement que l’Amérique entend perpétuer son hégémonisme en contrôlant les sources d’hydrocarbures moyen-orientales au détriment de toutes les autres puissances du globe et que le rejet de la diplomatie classique finit par être un “modus operandi” commode pour imposer sa volonté sans discussion ni débat ni concertation. Mais ces mêmes chanceleries sont incapables d’opposer, par manque de volonté et de cohérence intellectuelle, par fascination imbécile du modèle américain, une métapolitique européenne générale, un “soft power” européen capable de distiller dans les esprits, via les médias, des raisonnements et de “grandes idées incontestables” contrairement à leur homologue américaine, “grandes idées incontestables” véhiculées par les grandes agences médiatiques d’Outre Atlantique.

Les “blanches vertus” du démocratisme planétaire

L’Amérique est maîtresse du monde non seulement parce qu’elle contrôle les hydrocarbures mais aussi et surtout parce qu’elle forge, répand et impose les opinions dominantes dans le monde, spécialement en Europe. En 1999, quand le “bon apôtre” Clinton, posé comme tel parce que “démocrate” donc de “gauche”, lance ses bombardiers contre Belgrade, les pays européens de l’OTAN emboîtent le pas sans régimber. Depuis Franklin Delano Roosevelt, le démocrate qui avait lancé la croisade contre l’Europe allemande en 1941, la “bonté” politique, les blanches “vertus” du démocratisme planétaire sont incarnées, avant tout, par les démocrates américains. Par conséquent, si on ne suit pas leurs injonctions, on plonge dans le “mal”, dans le “crypto-nazisme” ou dans une résurgence quelconque de l’hitlérisme. Cet immense simplisme est profondément ancré dans les mentalités contemporaines et malheur à qui tente de l’extirper comme une mauvaise herbe! De fait, les réseaux pro-américains sont nés, en Europe, dans les années 40, sous l’impulsion de l’Administration Roosevelt, d’obédience démocrate; l’atlantisme militant avait au départ un ancrage plutôt social-démocrate (à l’exception de Schumacher en Allemagne de l’Ouest), que conservateur ou même libéral au sens européen du terme à l’époque.

La participation des pays européens de l’OTAN, France chiraquienne comprise, aux bombardements des villes serbes, est l’indice d’un parfait “écervèlement politique”: la politique de Clinton et de son adjointe Madeleine Albright (qui a eu pour étudiante Condoleezza Rice; vous avez dit continuité?) réintroduisait indirectement la Turquie dans les Balkans, en détachant de la Serbie comme de la Croatie, et en dépit des peuplements serbes ou croates, les anciennes provinces ottomanes du tronc commun, induisant ainsi l’émergence d’une “dorsale islamique” de la Méditerranée à l’Egée et à la Mer Noire. Tous les Etats voisins s’en trouvaient fragilisés: la Macédoine, la partie de la Grèce entre Thessalonique et la frontière turque, la Bulgarie qui compte de dix à quinze pourcents de musulmans, souvent ethniquement turcs, sans compter la sécession du Kosovo, prévisible dès 1998. De plus, les minorités non musulmanes au sein des nouveaux Etats majoritairement musulmans sont menacées à terme en Albanie, au Kosovo, en Macédoine.

La création délibérée du chaos dans les Balkans n’est pas une politique démocrate, qui s’opposerait à une politique républicaine antérieure. Elle s’inscrit bien au contraire dans une parfaite continuité. Bush le père, Républicain, installe ses troupes en lisière de l’Irak de Saddam Hussein, contrôle l’espace aérien irakien et prépare ainsi la seconde manche, soit l’invasion totale de l’Irak, qui aura lieu, sous le règne de son fils, en 2003. Clinton, Démocrate, lui, s’empare du tremplin de l’Europe en direction du Proche et du Moyen Orient depuis l’épopée d’Alexandre le Grand. La maîtrise des Balkans et celle de la Mésopotamie participent d’une seule et même stratégie grand-régionale. L’empire macédonien-hellenistique d’Alexandre le Grand, l’empire ottoman ont toujours maîtrisé à la fois les Balkans et la Mésopotamie au faîte de leur puissance. C’est une loi de l’histoire. Les stratégistes américains s’en souviennent.

Les réseaux pro-américains étaient au départ socialistes

La guerre contre la Yougoslavie résiduaire de Milosevic en 1999, premier conflit de grande envergure en Europe depuis 1945, est donc le fait d’un président et d’une équipe issus du parti démocrate américain. C’est la raison pour laquelle les puissances européennes, grandes et petites, ont suivi comme un seul homme, contrairement à ce qui allait se passer en 2003, lors de l’invasion de l’Irak. Cette unanimité s’explique tout simplement parce que l’Europe place toujours sa confiance dans une Amérique démocrate, en se méfiant de toute Amérique républicaine. Pourquoi? Parce que, je le répète, les réseaux pro-américains ont émergé, lors de la seconde guerre mondiale, sous la double impulsion du Président américain et de son épouse Eleonor et que l’atlantisme militant, le “spaakisme” dit chez nous le Prof. Coolsaet de l’Université de Gand, avait un ancrage socialiste plutôt que conservateur (Pierre Harmel s’efforcera au contraire de se dégager de la logique des blocs, que Spaak avait bétonné).