Het internationale grootkapitaal is ambitieus. Het wil zoveel als mogelijk haar macht uitbreiden. Elkeen die in de weg staat, moet “geneutraliseerd” worden . Na pogingen in Servië, Georgië, Oekraïne, Kirgizië, Oezbekistan, Irak en anderen is nu Iran aan de beurt. Het gebruikte trukje is eenvoudig. Ofwel organiseert de CIA en aanverwante organisaties door aanvoer van letterlijk hele kisten vol dollars “spontane betogingen”, ofwel bombardeert men het land en zijn bevolking.

Het internationale grootkapitaal is ambitieus. Het wil zoveel als mogelijk haar macht uitbreiden. Elkeen die in de weg staat, moet “geneutraliseerd” worden . Na pogingen in Servië, Georgië, Oekraïne, Kirgizië, Oezbekistan, Irak en anderen is nu Iran aan de beurt. Het gebruikte trukje is eenvoudig. Ofwel organiseert de CIA en aanverwante organisaties door aanvoer van letterlijk hele kisten vol dollars “spontane betogingen”, ofwel bombardeert men het land en zijn bevolking.

In het Midden-Oosten bevinden zich een paar landjes die niet zwichten voor de duivelse wellustige gulzigheid van het internationale grootkapitaal. Palestina en Syrië zijn bij ons even bekend als Iran.

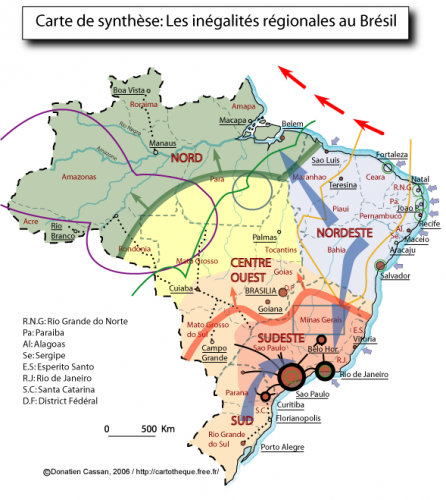

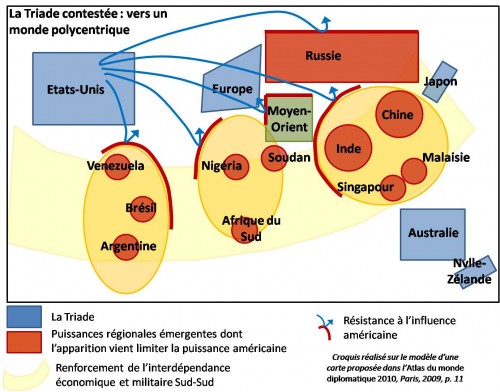

De opkomst en groei van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) maken het leven van de Amerikaanse economische bovenlaag zuur. Heel wat olie- en gasreserves liggen in landen die de VS beschouwen als “kwaadaardig”.

De vraag naar olie en gas neemt wereldwijd toe. De energieproductie concentreert zich meer en meer op landen met grote reserves zoals Rusland, het Midden-Oosten, Iran, Venezuela, enzovoort. De grootste wereldeconomieën worden meer en meer afhankelijk van energie-invoer uit deze landen. De importafhankelijkheid stijgt tot boven de 80% voor de VS, de EU-landen, China en India. Net als de andere veelverbruikers Japan en Zuid-Korea zullen de Europese landen – uitgezonderd Rusland - zo goed als volledig afhankelijk worden van invoer. Met andere woorden : de importafhankelijkheid van 80% zal nog toenemen naar een getal dat zich niet ver van de 100% bevindt. Dit is een voor ons uitermate zwakke positie. Een ietsje meer Europese actie zou meer dan welkom zijn. Het valt op dat Europa er door middel van de alles verlammende Europese Unie passief bij staat.

Er zijn een paar belangrijke geografische aspecten waar we rekening moeten mee houden : met Europa als continent (omdat wij nu eenmaal hier wonen); met de energieleveranciers en met energiecorridors (transport van energie). De belangrijkste vraag voor ons luidt : wie levert ons de nodige energie en langs welke wegen wordt deze tot bij ons gebracht ? De Europese landen zijn het aan zichzelf verplicht om het eigen belang voorop te stellen. Maar het gebeurt niet.

Iran en de Straat van Hormuz

Iran is net als Rusland een belangrijke energieleverancier. Het land is echter totaal omsingels door VS-gezinde regeringen en de daarbijhorende Amerikaanse troepen zoals Saoudi-Arabië, Irak (waar de VS nu de door hun gebrachte chaos misbruiken om er aan de macht te zijn), Pakistan en het chaotische Afghanistan. Iets verder bevindt zich het oorlogszuchtige Israël.

Belangrijk voor olieuitvoer is de Straat van Hormuz. Deze 21 kilometer brede watercorridor verbindt de Perzische Golf (gelegen aan de zuidkust van Iran) met de Indische Oceaan. Aan de andere kant van de Perzische golf liggen Saoudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en in het verlengde van de Perzische Golf, de Golf van Oman, bevindt zich het Sultanaat Oman. In de geopolitiek wordt het belang van waterwegen nooit onderschat. De Straat van Hormuz is één van de drukst bevaarde waterwegen. Dagelijks passeren er 17 miljoen vaten olie en 31 miljoen ton vloeibaar gas. De productievolumes van de VS, Europa, Rusland en Azië zullen met de jaren afnemen waardoor de productie in het Midden-Oosten aan belang zal toenemen. Europese landen kunnen zich op deze veranderende situatie beter goed voorbereiden. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat het olievervoer door de Straat van Hormuz zal verdubbelen. Men schat dat er dagelijks spoedig 35 miljoen vaten per dag zullen passeren. Ook het gasvervoer zal er enorm toenemen. De Straat van Hormuz wint zienderogen aan belang als energiecorridor van de wereldeconomie. De goede verstaander begrijpt waarom de VS met alle macht deze regio helemaal in handen willen hebben en waarom ze niet opgezet zijn met het “lastige” Iran. De VS importeren via deze Straat dagelijks 2,5 miljoen vaten olie. De regio wordt voor een groot deel door de VS gecontroleerd. Zij beschouwen Iran als een “gevaar”. Iran bevindt zich in een perfecte strategische positie om er de doorgang van olie en gas te bedreigen. Iraanse leiders hebben al gedreigd de olietransporten te verhinderen indien het land wordt aangevallen. Israël zal een zware verantwoordelijkheid op zich nemen indien het zelf Iran aanvalt of de aanval aan de VS-troepen overlaat (via de almachtige Israel-lobby in de VS). De gevolgen van een aanval op Iran zullen het transport en de de prijs van de olie niet in het voordeel van de Europese consument doen evolueren.

Ook de Chinezen beschouwen de Amerikaanse dominantie van de Straat als een bedreiging. In dit kader werden er al contracten afgesloten met Abu Dhabi om de Straat van Hormuz te omzeilen en olie via pijpleidingen naar China te brengen. Hoofdaannemers zijn twee dochterfirma’s van het Chinese staatsbedrijf CNPC.

Oekraïne en de Zwarte Zee

De gasproductie neemt in Europa zienderogen af terwijl de vraag toeneemt. De aanvoer van gas naar Europa gebeurt hoofdzakelijk door pijpleidingen. Zuid-Europa wordt bevooraad via Noord-Afrika, Trinidad-Tobago en het Midden-Oosten. Noord-west Europa krijgt gas van Noorwegen en Rusland. Oost-Europa is helemaal afhankelijk van Russische aanvoer.

Geheel Europa is nu al voor 25% afhankelijk van Russisch gas. Hiervan komt 80% binnen via de Oekraïnse corridor en 20% via Wit-Rusland. De grote afhankelijkheid van de Oekraïnse corridor veroorzaakte veel ongemak bij de Europese landen en bij Rusland omdat het land tijdens de pro-westerse periode de pijpleidingen liet verrotten. Hierdoor vermindert de doorvoer van gas jaarlijks aanzienlijk. De winsten op transitvergoedingen verdwenen veelal in diepe zakken terwijl er zo goed als geen onderhoud werd gedaan. Het is in het belang van alle partijen (West-Europa, Oekraïne en Rusland) dat de huidige nieuwe regering onder Janoekovitsj orde schept, de corruptie aanpakt, en mee kan bijdragen aan het bevorderen van goede relaties tussen Rusland, Oekraïne en de Europese landen.

De Europese landen en Rusland waren tot 2004 accoord dat er een Baltische pijpleiding van Rusland naar Duitsland moest komen. Deze zou gewoon door de Baltische Zee lopen. Nu heeft Europa geen zin meer omdat de Baltische landen en Polen dit plots niet meer zien zitten. De Baltische landen en Polen hebben een pattent op “Russen pesten”. Zij vrezen dat ze met de komst van de pijpleiding door zee niet meer over een “pest- en verhindermogelijkheden” beschikken. Ook vrezen ze vele transitinkomsten te missen. Een onbegrijpelijk anti-Russisch gedrag gezien deze landen extreem afhankelijk zijn van Russische energie.

Om de problematische Oekraïnse corridor te omzeilen werken Russen en Italianen aan een nieuwe pijpleiding via de Zwarte Zee en Turkije. De Zwarte Zee is heel belangrijk voor Rusland. Het voert langs daar heel veel olie uit komende vanuit het Russische binnenland en Kaspische Zee. Deze pijpleiding vormt zware concurrentie voor de Nabucco-pijpleiding, die ooit bedoeld was om Iraans gas naar Europa te brengen. Ondanks het gegeven dat deze pijpleiding een verbinding legt tussen Iran en Azerbeidjan enerzijds en West-Europa anderzijds, hebben de VS de aanleg van deze lijn actief gesteund. Als dat geen bemoeienis is in onze zaken ! Gezien Iran niet zomaar naar de Atlantische pijpen danst, wilde men zich in het Atlantische kamp in andere Kaspische landen bevoorraden zoals Turkmenistanen Azerbeidjan. Maar Turkmeens gas wordt voornamelijk door de Russen opgekocht. Een deel dient voor de Russische markt, een ander deel(tje) wordt doorverkocht aan de rest van Europa. De Europese landen strijden dus in twee blokken – Rusland tegenover de rest van Europa - om Kaspische energie. Intussen heeft ook China zijn geopolitieke belangen en plannen in de Kaspische regio laten zien.

De corridor van Xinjiang

De economische bonzen hebben allen hun oog laten vallen op Centraal-Azië. Japan had na de val van de Sovjet-Unie sterke ambities in die regio, ambities die het moest opbergen wegens politieke hinderpalen. China’s vraag naar meer en meer energie leidde naar het opdrogen van Chinese energietransporten naar Japan.

Centraal-Aziatische grondstoffen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van Oost-Azië. Chinese energiebedrijven trachten de energierijke Chinese regio Xinjiang te integreren met de omgeving. Sinds 2006 stroomt er olie van Kazachtstan naar China. Deze pijleidingen zullen door getrokken worden naar de olierijke Kaspische Zee-regio. China sloot ondertussen overeenkosten met Oezbekistan, Turkmenistan en Kazachstan. Verder hebben de Russen een plan om gas uit West-Siberië over het Altajgebergte naar Xinjiang te voeren. De Russen hebben steeds een grote voorkeur gehad om met Europa zaken te doen, maar de EU heeft onder Amerikaanse druk Ruslands uitgestoken hand steeds geweigerd. De Russen zijn niet van gisteren en besluiten dan maar om zich op hun eigen achtertuin te wenden : Centraal-Azië en China. Dit scenario komt sterk overeen met wat het Amerikaanse grootkapitaal wenst : Rusland weghouden van de rest van Europa en verder richting Azië wegdringen.

Hoewel Xinjiang zelf 25 miljoen ton olie en 16 miljoen ton gas produceert, volstaat dit niet om de energienoden van de energieverslindende Chinese kust te bevredigen. Als energiecorridor naar Centraal-Azië en Rusland is Xinjiang in Noord-West China uitermate belangrijk. De grens met Pakistan neemt ook aan belang toe. De Chinezen hebben al miljarden geïnversteerd in de Pakistaanse haven Gwadar, gelegen aan de Arabische Zee. Wie de kaart bekijkt, ziet dat de haven op amper 400 kilometer van de Straat van Hormuz ligt . De haven biedt toegang tot de Perzische Golf en de Zee van Oman. Midden-Oosterse en Afrikaanse energietransporten worden met dit strategisch punt enorm ingekort. Nu wordt er nog veel geïmporteerd via de Straat van Malakka. De Straat van Malakka is de belangrijkste route tussen de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Hier worden alle belangrijke Aziatische economieën (India, China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan) met elkaar verbonden. Er varen jaarlijks meer dan 50.000 schepen doorheen. Men kan makkelijk begrijpen dat China deze drukke en voor hen lange route wil inkorten. Daarbij komt de moeilijkheid dat de Straat niet diep genoeg is – amper 25 meter - om de zwaarste olietankers door te laten.

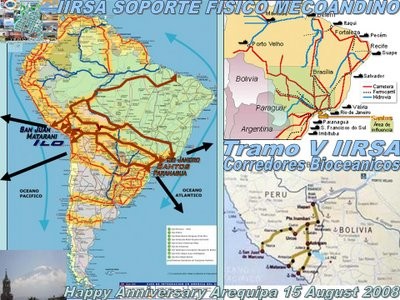

Het Panamakanaal

Het Panamakanaal is zeer belangrijk en hoofdzakelijk aangelegd voor de Amerikaanse economie. Het werd in 1914 aangelegd om de route tussen New York en San Francisco de helft korter te maken. Vandaag zien we dat het Panamakanaal een belangrijke energiecorridor vormt tussen Latijns-Amerika en Oost-Azië. Hugo Chavez, president van Venezuela en groot tegenstander van de VS, beschouwt het kanaal als primordiaal voor de ontwikkeling van de energisector van zijn land. Venezuela beschikt over zware olie en bevat potentieel veel olievelden. Het kan mettertijd de belangrijkste olieleverancier van de wereld worden. Chavez heeft terecht de hele energiesector genationaliseerd. De opbrengsten moeten aan het hele volk ten goede komen en niet aan enkelen, zoals bijvoorbeeld in de VS en in Rusland. Chinese en Russische bedrijven vervangen er de Amerikaanse. China importeert nu al duizenden tonnen olie uit Venezuela en wil het aantal opdrijven. Ook Japan heeft zijn zinnen op de Venezuelaanse olie gezet. Alle Latijns-Amerikaanse olie richting Azië wordt langs het Panamakanaal vervoerd. In 1999 droegen de VS de eigendomsrechten over het kanaal over aan Panama. Het bedrijf Hutchinson-Whampoa van de Hong Kong-Chinese oligarch Li Ka-Shing kocht zich een controlerend belang in waarmee hij meer specifiek beide kanten van het kanaal controleert. Hiermee zijn de Chinese belangen veilig gesteld.

De VS zijn wereldmijd oppermachtig. Maar er groeit concurrentie. Rusland kan steeds beter om met zijn energieproductie en de transitzones. China en India staan aan de deur te kloppen om in de hoogste afdeling mee te dingen naar de kampioenstitel.

Besluit :

China heeft begrepen wat de Europese landen niet willen begrijpen : het opkomen zonder limieten voor het eigen belang. Iran is het enige niet door de VS gedomineerd land in de olierijke Kaspische regio. De Chinezen weten dit en handelen er naar. De vandaag zeer passieve Europese landen staan voor de keuze : of blijven meeheulen met de VS, die ons al 65 jaar bezetten, ons Kosovo aan de hand heeft gedaan en Turkije aan ons been willen lappen, ofwel accoorden sluiten met vrije landen zoals Rusland, Iran en Venzuela. In het kader van een remigratiepolitiek is het trouwens steeds goed om met bepaalde landen goede banden te hebben.

De Europese landen hebben de mogelijkheid om wereldwijd een rol van belang te spelen. Om een rol van belang te spelen moet men eerst en vooral binnenlands stevig op de benen staan. De Europese Unie is een nefaste contructie die best wordt opgeheven. In de plaats kan een verbond (overlegorgaan) komen van vrije landen en volkeren. De EU is één van de verlengstukken van de NAVO, die op zijn beurt de militaire arm is van het internationale grootkapitaal. De NAVO strijdt niet voor een rechtvaardige wereld – want dan zouden ze Israël moeten aanvallen – maar voor de economische belangen van een bepaalde economische kaste.

De Lage Landen zijn volledig importafhankelijk wat betreft primordiale levensbehoeften : voedsel en energie. Onze landbouw wordt doelbewust ten voordele van Amerikaanse genetisch gemanipuleerde import vernietigd. Energie uit fossiele brandstoffen hebben we opgegeven. Onze Europese politici hebben ons lot verbonden aan dat van de goede wil van de VS. De VS hebben echter een eigen politieke agenda : Europa zo veel mogelijk verzwakken. Zij beschouwen ons nog steeds als een gevaarlijke potentiële concurrent.

In afwachting van de ontbinding van de Europese Unie (als instituut) en de oprichting van een Europees overlegorgaan, kunnen de lage Landen best nu al uit de EU stappen. Dan kunnen we zelf vrij en ongebonden akkoorden sluiten met Rusland, Iran, Venezuela en andere belangrijke geopolitieke gebieden en landen.

Kris Roman

N-SA coördinator Buitenlandse Contacten

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

E' noto che il filosofo tedesco Carl Schmitt, interpretando la famosa tesi di von Clausewitz secondo cui la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, ritiene che la politica sia, in un certo senso, la continuazione della guerra con altri mezzi. Categorie decisive per comprendere il Politico sarebbero pertanto due: amico o nemico. Una visione del Politico certamente realistica, che forse ha il difetto di fondarsi, in parte, su una antropologia tutt'altro che convincente come quella di Hobbes, poiché Schmitt condivide l'idea del filosofo inglese secondo cui "auctoritas non veritas facit legem". Il che implica che "auctoritas" sia contrapposta, e non solo distinta, da "veritas"; ossia un'idea che pare trascurare il nesso tra "cosmo" ("veritas") ed agire rettamente orientato ("auctoritas", diversa dalla mera potenza, dalla "potestas" che è la facoltà di imporre la propria volontà mediante la legge), che rende ragione del fatto che Roma (della cui efficienza politica e militare nessuno può seriamente dubitare) fosse sempre attenta a seguire una linea politica conforme alla propria "tradizione" ed a ciò che, ad esempio, gli stoici (non a caso, perlopiù, difensori della concezione imperiale romana) consideravano l'ordine divino del mondo.

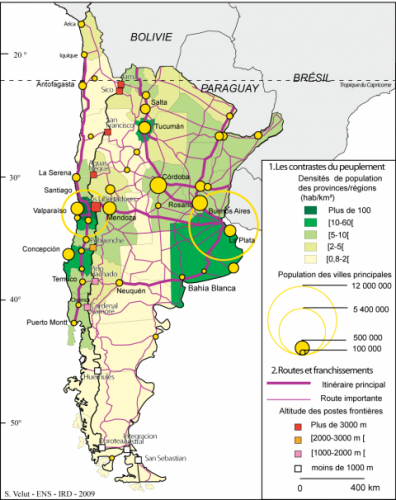

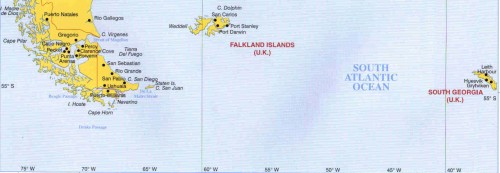

E' noto che il filosofo tedesco Carl Schmitt, interpretando la famosa tesi di von Clausewitz secondo cui la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, ritiene che la politica sia, in un certo senso, la continuazione della guerra con altri mezzi. Categorie decisive per comprendere il Politico sarebbero pertanto due: amico o nemico. Una visione del Politico certamente realistica, che forse ha il difetto di fondarsi, in parte, su una antropologia tutt'altro che convincente come quella di Hobbes, poiché Schmitt condivide l'idea del filosofo inglese secondo cui "auctoritas non veritas facit legem". Il che implica che "auctoritas" sia contrapposta, e non solo distinta, da "veritas"; ossia un'idea che pare trascurare il nesso tra "cosmo" ("veritas") ed agire rettamente orientato ("auctoritas", diversa dalla mera potenza, dalla "potestas" che è la facoltà di imporre la propria volontà mediante la legge), che rende ragione del fatto che Roma (della cui efficienza politica e militare nessuno può seriamente dubitare) fosse sempre attenta a seguire una linea politica conforme alla propria "tradizione" ed a ciò che, ad esempio, gli stoici (non a caso, perlopiù, difensori della concezione imperiale romana) consideravano l'ordine divino del mondo. Si le Canal de Panama est bloqué, le trafic maritime n'a d'autre alternative que d'emprunter la route qui passe par le Cap Horn. C'est pourquoi tant l'Argentine que le Chili ont une très grande importance géopolitique. A l'époque de la guerre froide, ces deux pays étaient des cibles privilégiées des tentatives de pénétration soviétique. Le long littoral de la côte argentine face à l'Atlantique Sud (1700 miles) fait de ce pays une puissance atlantique. De l'autre côté du cône austral de l'Amérique du Sud se trouve le Chili, dont la côte pacifique est longue de 2600 miles. Le territoire chilien s'étend sur une centaine de miles plus au Sud. Le Détroit de Drake entre la Péninsule Antarctique et le Cap Horn constitue une connexion vitale entre les Océans Pacifique et Atlantique. Il nous apparaît dès lors fort important de procéder à une étude de la géopolitique chilienne et argentine en Europe, afin que nous nous rendions bien compte de l'importance géostratégique et géopolitique vitale de cette région du monde.

Si le Canal de Panama est bloqué, le trafic maritime n'a d'autre alternative que d'emprunter la route qui passe par le Cap Horn. C'est pourquoi tant l'Argentine que le Chili ont une très grande importance géopolitique. A l'époque de la guerre froide, ces deux pays étaient des cibles privilégiées des tentatives de pénétration soviétique. Le long littoral de la côte argentine face à l'Atlantique Sud (1700 miles) fait de ce pays une puissance atlantique. De l'autre côté du cône austral de l'Amérique du Sud se trouve le Chili, dont la côte pacifique est longue de 2600 miles. Le territoire chilien s'étend sur une centaine de miles plus au Sud. Le Détroit de Drake entre la Péninsule Antarctique et le Cap Horn constitue une connexion vitale entre les Océans Pacifique et Atlantique. Il nous apparaît dès lors fort important de procéder à une étude de la géopolitique chilienne et argentine en Europe, afin que nous nous rendions bien compte de l'importance géostratégique et géopolitique vitale de cette région du monde. L’orientaliste Bernard Lewis (photo) a la réputation, en Occident, d’être un expert des questions islamiques. Lewis a été jadis un agent de ce département des services

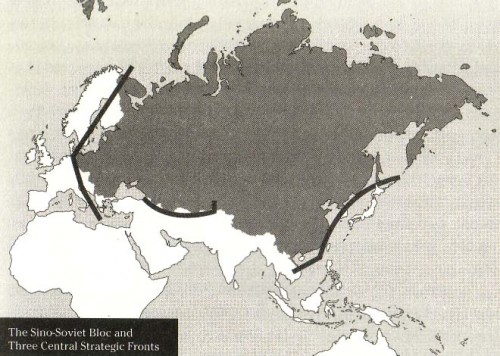

L’orientaliste Bernard Lewis (photo) a la réputation, en Occident, d’être un expert des questions islamiques. Lewis a été jadis un agent de ce département des services Lors d’une conférence ultérieure du Groupe des Bilderberger, qui eut lieu en mai 1979 en Autriche, le Plan Lewis a été adopté de manière plus ou moins officielle. Il poursuivait l’objectif de « balkaniser » l’ensemble du Moyen Orient par le truchement du fondamentalisme islamique et de le fragmenter en de nombreuses petites entités étatiques. Lewis proposait à l’Occident d’encourager tous les groupes ethniques ou minorités autonomes comme les Kurdes, les Arméniens, les Maronites libanais et les peuples de souche turque à se dresser contre leurs gouvernements. Le chaos, qui en résulterait, créerait automatiquement un « arc de crise », dont les Etats-Unis pourraient profiter car la déstabilisation s’étendrait rapidement aux régions mahométanes du flanc sud de l’URSS (3). Un expert soviétique de la CIA, occupant un rang élevé dans la hiérarchie, a déclaré à l’époque et sans circonlocutions diplomatiques que la déstabilisation de l’Union Soviétique était devenue l’un des objectifs majeurs de la politique étrangère américaine et « que l’islam était le grand géant endormi de l’Union Soviétique qui attendait son heure pour se réveiller… et Khomeiny se sentait obligé de prêcher l’islam à ses frères au-delà de ses frontières ». Et Khomeiny, de fait, a apporté son soutien aux moudjahiddins afghans, en leur livrant des armes et en leur fournissant protection contre les Russes ; il a mis ensuite des émetteurs puissants en œuvre pour exporter la révolution islamique dans les régions musulmanes de l’URSS » (4).

Lors d’une conférence ultérieure du Groupe des Bilderberger, qui eut lieu en mai 1979 en Autriche, le Plan Lewis a été adopté de manière plus ou moins officielle. Il poursuivait l’objectif de « balkaniser » l’ensemble du Moyen Orient par le truchement du fondamentalisme islamique et de le fragmenter en de nombreuses petites entités étatiques. Lewis proposait à l’Occident d’encourager tous les groupes ethniques ou minorités autonomes comme les Kurdes, les Arméniens, les Maronites libanais et les peuples de souche turque à se dresser contre leurs gouvernements. Le chaos, qui en résulterait, créerait automatiquement un « arc de crise », dont les Etats-Unis pourraient profiter car la déstabilisation s’étendrait rapidement aux régions mahométanes du flanc sud de l’URSS (3). Un expert soviétique de la CIA, occupant un rang élevé dans la hiérarchie, a déclaré à l’époque et sans circonlocutions diplomatiques que la déstabilisation de l’Union Soviétique était devenue l’un des objectifs majeurs de la politique étrangère américaine et « que l’islam était le grand géant endormi de l’Union Soviétique qui attendait son heure pour se réveiller… et Khomeiny se sentait obligé de prêcher l’islam à ses frères au-delà de ses frontières ». Et Khomeiny, de fait, a apporté son soutien aux moudjahiddins afghans, en leur livrant des armes et en leur fournissant protection contre les Russes ; il a mis ensuite des émetteurs puissants en œuvre pour exporter la révolution islamique dans les régions musulmanes de l’URSS » (4).

Per secoli gli storici, i teorici della politica, gli antropologi - ma anche la gente comune - hanno perlopiù pensato ai processi politici in termini ciclici. Le grandi potenze, come i grandi uomini, nascono, crescono, dominano e poi lentamente scompaiono. Il declino delle civiltà di solito si protrae per un lungo periodo. Anche le sfide che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sono spesso viste come processi graduali. È la tendenza costante del fattore demografico - che fa salire la quota dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi -, non una cattiva politica a condannare la finanza pubblica degli Stati Uniti a sprofondare nei debiti. È l' inesorabile crescita dell' economia cinese, non la stagnazione americana, a far sì che il Pil della Repubblica Popolare supererà quello degli Stati Uniti entro il 2027. Che cosa succederebbe, però, se la storia non fosse ciclica né si muovesse solo lentamente, ma avesse un andamento irregolare - a tratti quasi immobile, ma anche capace di improvvise accelerazioni? E se il crollo non si verificasse dopo secoli, ma arrivasse all' improvviso? Le grandi potenze sono sistemi complessi, fatti di un gran numero di componenti che interagiscono tra di loro. Il loro modo di funzionare si colloca tra l' ordine e il disordine. Per un certo periodo di tempo sembrano procedere in maniera stabile, sembrano aver trovato un equilibrio, ma in realtà continuano ad adattarsi. Poi arriva un momento in cui i sistemi complessi entrano in crisi. Una spinta anche modesta può innescare il passaggio da uno stato di proficuo equilibrio a uno di crisi. Poco dopo il verificarsi di una crisi del genere entrano in scena gli storici. Che però, nel decodificare questi eventi, spesso ne valutano male la complessità. Sono addestrati a spiegare le calamità ricercando cause di lungo periodo, magari lontane decenni. In realtà la maggior parte dei fenomeni anomali che gli storici studiano non sono il culmine di un processo lungo e deterministico, ma piuttosto sconvolgimenti, a volte il crollo completo, di sistemi complessi. Tutti i sistemi complessi hanno alcune caratteristiche in comune. In un sistema del genere, ad esempio, una minima variazione, uno shock relativamente piccolo, possono produrre cambiamenti enormi, spesso imprevisti. Perciò, quando in un sistema complesso le cose vanno male, l' entità dello sconvolgimento è quasi impossibile da prevedere. Tutte le grandi entità politiche sono sistemi complessi. La maggior parte degli imperi hanno un' autorità centrale nominale - un imperatore ereditario o un presidente eletto -, ma in realtà il potere di ogni singolo governante è funzione di una rete di relazioni economiche, sociali e politiche sulle quali lui o lei esercita il suo controllo. Sotto questo profilo gli imperi mostrano molte delle caratteristiche di altri sistemi complessi e adattabili, tra cui la tendenza a passare molto rapidamente dalla stabilità all' instabilità. L' esempio più recente e noto di rapido declino è il crollo dell' Unione Sovietica. Col senno del poi, gli storici hanno individuato ogni genere di marciume nel sistema sovietico, fino all' era Breznev e oltre. Allora però non sembrava fosse così. L' arsenale nucleare dei sovietici era più grande di quello degli Stati Uniti, e i governi di quello che allora era chiamato il Terzo Mondo in quasi tutti i 20 anni precedenti si erano schierati dalla parte dei sovietici. Eppure, meno di cinque anni dopo l' ascesa al potere di Gorbaciov, l' impero sovietico nell' Europa centro-orientale si sgretolò, e poco dopo, nel 1991, fu la volta della stessa Unione Sovietica. Se gli imperi sono sistemi complessi che prima o poi soccombono a crisi improvvise e catastrofiche, quali conseguenze dobbiamo trarne per gli Stati Uniti di oggi? Anzitutto che discutere degli stadi del declino è probabilmente una perdita di tempo. Uomini politici e cittadini dovrebbero preoccuparsi piuttosto di una caduta improvvisa e inaspettata. Inoltre, il crollo di un impero quasi sempre avviene in seguito a una crisi finanziaria. Quindi i campanelli d' allarme dovrebbero suonare molto forte visto che gli Stati Uniti prevedono di avere un deficit di più di 1.500 miliardi di dollari nel 2010, il più alto dopo la Seconda guerra mondiale. Questi numeri non sono buoni, ma nel campo della politica sono altrettanto importanti le percezioni. Nei periodi di crisi degli imperi non sono tanto le reali basi del potere a contare, quanto le attese sugli sviluppi futuri. Le cifre che abbiamo citato non possono da sole erodere la forza degli Stati Uniti, ma possono indebolire la fiducia che per tanto tempo gli americani hanno avuto nella capacità del loro Paese di superare qualsiasi crisi. Un giorno o l' altro una brutta notizia apparentemente casuale - magari un rapporto negativo di un' agenzia di rating - comparirà sulle prime pagine dei giornali in un periodo altrimenti abbastanza tranquillo, e all' improvviso non saranno più solo pochi addetti ai lavori a preoccuparsi della sostenibilità della politica fiscale degli Stati Uniti, ma chiunque, compresi gli investitori all' estero. È questo passaggio a essere fondamentale: un sistema complesso e adattabile è seriamente nei guai quando i suoi componenti perdono la fiducia nella sua capacità di rigenerarsi. La prossima fase della crisi attuale potrebbe incominciare quando la gente inizierà a mettere in discussione la credibilità delle radicali misure finanziarie e fiscali prese per risanare l' economia. Nessun tasso a interesse zero o stimolo finanziario potrà produrre un risanamento sostenibile se la gente, negli Stati Uniti e all' estero, deciderà collettivamente, da un giorno all' altro, che queste misure alla fine porteranno a tassi di inflazione molto più alti o a un vero e proprio crollo. Combattere una battaglia perdente sulle montagne dell' Hindu Kush è già stato il segno premonitore della caduta dell' impero sovietico. Quel che è avvenuto 20 anni fa dovrebbe ricordarci che gli imperi non nascono, si sviluppano, dominano, entrano in declino e cadono secondo un ciclo ricorrente e prevedibile. Gli imperi si comportano piuttosto come tutti i sistemi complessi adattabili. Restano per un certo periodo in apparente equilibrio e poi, improvvisamente, crollano. Washington, sei avvertita. (traduzione di Maria Sepa)

Per secoli gli storici, i teorici della politica, gli antropologi - ma anche la gente comune - hanno perlopiù pensato ai processi politici in termini ciclici. Le grandi potenze, come i grandi uomini, nascono, crescono, dominano e poi lentamente scompaiono. Il declino delle civiltà di solito si protrae per un lungo periodo. Anche le sfide che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sono spesso viste come processi graduali. È la tendenza costante del fattore demografico - che fa salire la quota dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi -, non una cattiva politica a condannare la finanza pubblica degli Stati Uniti a sprofondare nei debiti. È l' inesorabile crescita dell' economia cinese, non la stagnazione americana, a far sì che il Pil della Repubblica Popolare supererà quello degli Stati Uniti entro il 2027. Che cosa succederebbe, però, se la storia non fosse ciclica né si muovesse solo lentamente, ma avesse un andamento irregolare - a tratti quasi immobile, ma anche capace di improvvise accelerazioni? E se il crollo non si verificasse dopo secoli, ma arrivasse all' improvviso? Le grandi potenze sono sistemi complessi, fatti di un gran numero di componenti che interagiscono tra di loro. Il loro modo di funzionare si colloca tra l' ordine e il disordine. Per un certo periodo di tempo sembrano procedere in maniera stabile, sembrano aver trovato un equilibrio, ma in realtà continuano ad adattarsi. Poi arriva un momento in cui i sistemi complessi entrano in crisi. Una spinta anche modesta può innescare il passaggio da uno stato di proficuo equilibrio a uno di crisi. Poco dopo il verificarsi di una crisi del genere entrano in scena gli storici. Che però, nel decodificare questi eventi, spesso ne valutano male la complessità. Sono addestrati a spiegare le calamità ricercando cause di lungo periodo, magari lontane decenni. In realtà la maggior parte dei fenomeni anomali che gli storici studiano non sono il culmine di un processo lungo e deterministico, ma piuttosto sconvolgimenti, a volte il crollo completo, di sistemi complessi. Tutti i sistemi complessi hanno alcune caratteristiche in comune. In un sistema del genere, ad esempio, una minima variazione, uno shock relativamente piccolo, possono produrre cambiamenti enormi, spesso imprevisti. Perciò, quando in un sistema complesso le cose vanno male, l' entità dello sconvolgimento è quasi impossibile da prevedere. Tutte le grandi entità politiche sono sistemi complessi. La maggior parte degli imperi hanno un' autorità centrale nominale - un imperatore ereditario o un presidente eletto -, ma in realtà il potere di ogni singolo governante è funzione di una rete di relazioni economiche, sociali e politiche sulle quali lui o lei esercita il suo controllo. Sotto questo profilo gli imperi mostrano molte delle caratteristiche di altri sistemi complessi e adattabili, tra cui la tendenza a passare molto rapidamente dalla stabilità all' instabilità. L' esempio più recente e noto di rapido declino è il crollo dell' Unione Sovietica. Col senno del poi, gli storici hanno individuato ogni genere di marciume nel sistema sovietico, fino all' era Breznev e oltre. Allora però non sembrava fosse così. L' arsenale nucleare dei sovietici era più grande di quello degli Stati Uniti, e i governi di quello che allora era chiamato il Terzo Mondo in quasi tutti i 20 anni precedenti si erano schierati dalla parte dei sovietici. Eppure, meno di cinque anni dopo l' ascesa al potere di Gorbaciov, l' impero sovietico nell' Europa centro-orientale si sgretolò, e poco dopo, nel 1991, fu la volta della stessa Unione Sovietica. Se gli imperi sono sistemi complessi che prima o poi soccombono a crisi improvvise e catastrofiche, quali conseguenze dobbiamo trarne per gli Stati Uniti di oggi? Anzitutto che discutere degli stadi del declino è probabilmente una perdita di tempo. Uomini politici e cittadini dovrebbero preoccuparsi piuttosto di una caduta improvvisa e inaspettata. Inoltre, il crollo di un impero quasi sempre avviene in seguito a una crisi finanziaria. Quindi i campanelli d' allarme dovrebbero suonare molto forte visto che gli Stati Uniti prevedono di avere un deficit di più di 1.500 miliardi di dollari nel 2010, il più alto dopo la Seconda guerra mondiale. Questi numeri non sono buoni, ma nel campo della politica sono altrettanto importanti le percezioni. Nei periodi di crisi degli imperi non sono tanto le reali basi del potere a contare, quanto le attese sugli sviluppi futuri. Le cifre che abbiamo citato non possono da sole erodere la forza degli Stati Uniti, ma possono indebolire la fiducia che per tanto tempo gli americani hanno avuto nella capacità del loro Paese di superare qualsiasi crisi. Un giorno o l' altro una brutta notizia apparentemente casuale - magari un rapporto negativo di un' agenzia di rating - comparirà sulle prime pagine dei giornali in un periodo altrimenti abbastanza tranquillo, e all' improvviso non saranno più solo pochi addetti ai lavori a preoccuparsi della sostenibilità della politica fiscale degli Stati Uniti, ma chiunque, compresi gli investitori all' estero. È questo passaggio a essere fondamentale: un sistema complesso e adattabile è seriamente nei guai quando i suoi componenti perdono la fiducia nella sua capacità di rigenerarsi. La prossima fase della crisi attuale potrebbe incominciare quando la gente inizierà a mettere in discussione la credibilità delle radicali misure finanziarie e fiscali prese per risanare l' economia. Nessun tasso a interesse zero o stimolo finanziario potrà produrre un risanamento sostenibile se la gente, negli Stati Uniti e all' estero, deciderà collettivamente, da un giorno all' altro, che queste misure alla fine porteranno a tassi di inflazione molto più alti o a un vero e proprio crollo. Combattere una battaglia perdente sulle montagne dell' Hindu Kush è già stato il segno premonitore della caduta dell' impero sovietico. Quel che è avvenuto 20 anni fa dovrebbe ricordarci che gli imperi non nascono, si sviluppano, dominano, entrano in declino e cadono secondo un ciclo ricorrente e prevedibile. Gli imperi si comportano piuttosto come tutti i sistemi complessi adattabili. Restano per un certo periodo in apparente equilibrio e poi, improvvisamente, crollano. Washington, sei avvertita. (traduzione di Maria Sepa)

Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik.

Irgendwie sind seine Fans ziemlich still geworden. Kein Wunder: Da killt er in Pakistan fröhlich vor sich hin und knipst »Terroristen«, aber auch Zivilisten von der Luft aus ab. Mit ferngelenkten Drohnen. Ist ungefähr so wie ein Videospiel. Jemand sitzt an einem Bildschirm und betätigt einen Stick – und »paff«: Weg ist der Terrorist. Oder wer auch immer. Denn natürlich kann man Terroristen von Zivilisten gar nicht unterscheiden. Es ist ja das Wesen des Terroristen, dass er in zivil unterwegs ist. Uniformiert ist nur eine reguläre Truppe. Befindet sich der Terrorist in Wirklichkeit also gar nicht am Boden, sondern quasi am anderen Ende des Sticks? Oder gar im Weißen Haus? Das zu beweisen, erfordert nur ein wenig simple Logik. able

able Qui était le géopoliticien britannique Mackinder, génial concepteur de l'opposition entre thalassocraties et puissances océaniques? Un livre a tenté de répondre à cette question: Mackinder, Geography as an Aid to Statecraft, par W.H. Parker. Né dans le Lin-colnshire en 1861, Sir Halford John Mackinder s'est interessé aux voyages, à l'histoire et aux grands événements internationaux dès son enfance. Plus tard, à Oxford, il étu-diera l'histoire et la géologie. Ensuite, il entamera une brillante carrière universitaire au cours de laquelle il deviendra l'impulseur principal d'institutions d'enseignement de la géographie. De 1900 à 1947, il vivra à Londres, au coeur de l'Empire Britannique. Sa préoccupation essentielle était le salut et la préservation de cet Empire face à la montée de l'Allemagne, de la Russie et des Etats-Unis. Au cours de ces cinq décennies, Mackinder sera très proche du monde poli-tique britannique; il dispensera ses conseils d'abord aux "Libéraux-Impérialistes" (les "Limps") de Rosebery, Haldane, Grey et Asquith, ensuite aux Conservateurs regroupés derrière Chamberlain et décidés à aban-donner le principe du libre échange au profit des tarifs préférentiels au sein de l'Empire. La Grande-Bretagne choisissait une économie en circuit fermé, tentait de construire une économie autarcique à l'échelle de l'Empire. Dès 1903, Mackinder classe ses notes de cours, fait confectionner des cartes historiques et stratégiques sur verre destinées à être projetées sur écran. Une oeuvre magistrale naissait.

Qui était le géopoliticien britannique Mackinder, génial concepteur de l'opposition entre thalassocraties et puissances océaniques? Un livre a tenté de répondre à cette question: Mackinder, Geography as an Aid to Statecraft, par W.H. Parker. Né dans le Lin-colnshire en 1861, Sir Halford John Mackinder s'est interessé aux voyages, à l'histoire et aux grands événements internationaux dès son enfance. Plus tard, à Oxford, il étu-diera l'histoire et la géologie. Ensuite, il entamera une brillante carrière universitaire au cours de laquelle il deviendra l'impulseur principal d'institutions d'enseignement de la géographie. De 1900 à 1947, il vivra à Londres, au coeur de l'Empire Britannique. Sa préoccupation essentielle était le salut et la préservation de cet Empire face à la montée de l'Allemagne, de la Russie et des Etats-Unis. Au cours de ces cinq décennies, Mackinder sera très proche du monde poli-tique britannique; il dispensera ses conseils d'abord aux "Libéraux-Impérialistes" (les "Limps") de Rosebery, Haldane, Grey et Asquith, ensuite aux Conservateurs regroupés derrière Chamberlain et décidés à aban-donner le principe du libre échange au profit des tarifs préférentiels au sein de l'Empire. La Grande-Bretagne choisissait une économie en circuit fermé, tentait de construire une économie autarcique à l'échelle de l'Empire. Dès 1903, Mackinder classe ses notes de cours, fait confectionner des cartes historiques et stratégiques sur verre destinées à être projetées sur écran. Une oeuvre magistrale naissait.

Face à ces prospections, l’Argentine cherche à marquer des points sur le front diplomatique. Jorge Taiana, ministre argentin des affaires étrangères, a demandé, lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, l’intervention des Nations Unies. Il avance pour argument que les forages britanniques à proximité des Iles sont « un acte illégal qui offense le droit des gens », alors que « des résolutions explicites des Nations Unies exigent qu’aucune des deux parties ne pose d’actes unilatéraux qui pourraient aggraver la situation ». En 1982, le Royaume-Uni et l’Argentine s’étaient affrontés lors d’une guerre de dix semaines pour la maîtrise de l’archipel malouin. Un millier de soldats avaient laissé leur vie dans ce conflit, tous camps confondus.

Face à ces prospections, l’Argentine cherche à marquer des points sur le front diplomatique. Jorge Taiana, ministre argentin des affaires étrangères, a demandé, lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, l’intervention des Nations Unies. Il avance pour argument que les forages britanniques à proximité des Iles sont « un acte illégal qui offense le droit des gens », alors que « des résolutions explicites des Nations Unies exigent qu’aucune des deux parties ne pose d’actes unilatéraux qui pourraient aggraver la situation ». En 1982, le Royaume-Uni et l’Argentine s’étaient affrontés lors d’une guerre de dix semaines pour la maîtrise de l’archipel malouin. Un millier de soldats avaient laissé leur vie dans ce conflit, tous camps confondus.

Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.

Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.

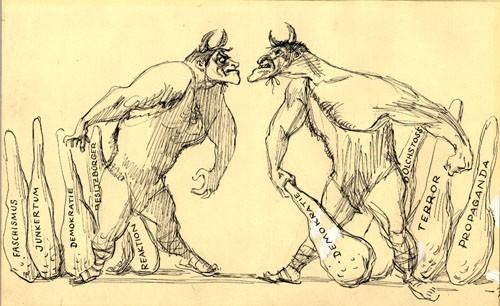

C'est à travers l'analyse de l'évolution conjointe des forces militaires et des ressources économiques des principaux Etats que Paul Kennedy affirme inéluctable le déclin américain (2). Refusant ce primat de l'économique, William Pfaff met en exergue la pluralité des facteurs à l'œuvre dans la genèse de toute configuration historique et l'importance qu'il accorde au substrat culturel l'amène à rejeter l'historicisme linéaire de l'idéologie dominante: «Elles (les sociétés non occidentales) se trouvent ailleurs et sont les héritières d'un passé différent. Et il n'est pas totalement déraisonnable de penser qu'elles puissent avoir un avenir différent». A l'égard de l'histoire la plus immédiate, l'auteur, s'il évoque l'éventuelle responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre civile européenne, ne s'en tient pas à la condamnation morale d'un fascisme a-temporel. Le second conflit mondial ne saurait s'expliquer par l'irruption du Malin dans le monde, et si césure il y a, c'est en 1914 que l'Europe, jusqu'alors robe sans coutures, se déchire. En 1917, débarquent les troupes américaines alors que la révolution bolchévique, "traumatisme politique" initial, met fin à l'homogénéité d'une société internationale longtemps eurocentrée. Le système Est-Ouest émerge (dialectique du bolchévisme et de l'anti-bolchévisme), le stalinisme et l'hitlérisme, incarnations de la révolution et de la contre-révolution, recourant aux formes et au symbolisme du système de guerre. Le phénomène totalitaire s'enracinant dans cette époque particulière, anti-fascisme et anti-communisme n'apportent aujourd'hui aucun cadre d'analyse satisfaisant (3).

C'est à travers l'analyse de l'évolution conjointe des forces militaires et des ressources économiques des principaux Etats que Paul Kennedy affirme inéluctable le déclin américain (2). Refusant ce primat de l'économique, William Pfaff met en exergue la pluralité des facteurs à l'œuvre dans la genèse de toute configuration historique et l'importance qu'il accorde au substrat culturel l'amène à rejeter l'historicisme linéaire de l'idéologie dominante: «Elles (les sociétés non occidentales) se trouvent ailleurs et sont les héritières d'un passé différent. Et il n'est pas totalement déraisonnable de penser qu'elles puissent avoir un avenir différent». A l'égard de l'histoire la plus immédiate, l'auteur, s'il évoque l'éventuelle responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre civile européenne, ne s'en tient pas à la condamnation morale d'un fascisme a-temporel. Le second conflit mondial ne saurait s'expliquer par l'irruption du Malin dans le monde, et si césure il y a, c'est en 1914 que l'Europe, jusqu'alors robe sans coutures, se déchire. En 1917, débarquent les troupes américaines alors que la révolution bolchévique, "traumatisme politique" initial, met fin à l'homogénéité d'une société internationale longtemps eurocentrée. Le système Est-Ouest émerge (dialectique du bolchévisme et de l'anti-bolchévisme), le stalinisme et l'hitlérisme, incarnations de la révolution et de la contre-révolution, recourant aux formes et au symbolisme du système de guerre. Le phénomène totalitaire s'enracinant dans cette époque particulière, anti-fascisme et anti-communisme n'apportent aujourd'hui aucun cadre d'analyse satisfaisant (3). Dossier “Géopolitique”:

Dossier “Géopolitique”:

Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan:

Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan: