Ex: http://www.counter-currents.com

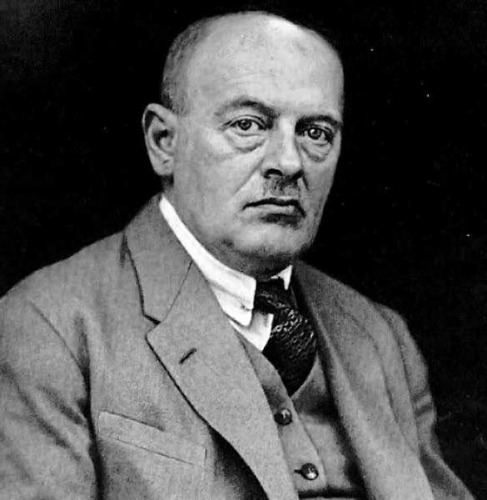

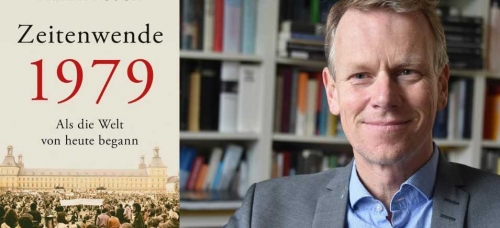

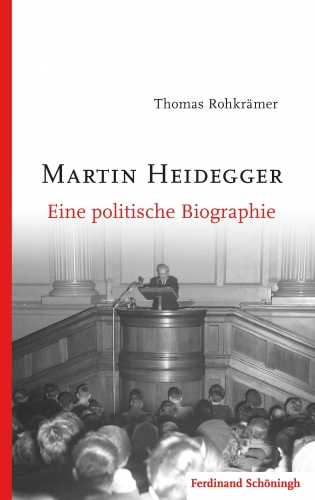

Thomas Rohkrämer

Martin Heidegger: Eine politische Biographie

Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2020

“Heidegger passes the comeback test with the grade of fully satisfactory on both sides.”

— Carl Schmitt (1950) [1] [2]

“But what is essential is not counting but the right time — that is, the right moment and the right endurance. ‘For,’ as Hölderlin said, ‘the mindful god does detest untimely growth.'”

— Heidegger, An Introduction to Metaphysics

Céline once said: “Stalingrad. There’s the catharsis for you. The fall of Stalingrad was the end of Europe. There’s a cataclysm. The epicenter was Stalingrad. After that you can say white civilization was finished, really washed up.” [2] [3]

Was he right about that? Stalingrad, the decisive battle for the Germans, was a tragedy and cataclysm, no doubt, but was it really “the end of Europe”? This remark — and this question — have stuck with me since I encountered it here at Counter-Currents last year [4]. It speaks to a problem that I’m most familiar with from the work of Heidegger: Do we have a future?

At the end of the speech he gave when he assumed the rectorate of Freiburg University in May 1933, Heidegger foretells a future when “the spiritual force of the West fails, cracking in its joints, and its worn-out pseudo-culture collapses upon itself, dragging all forces into confusion and leaving them to suffocate in madness.” At this time, however, the cataclysm is not inevitable, for: “Whether such a thing happens or does not happen, that depends solely on whether we as a historical-spiritual Volk yet still again will ourselves — or whether we no longer will ourselves.” [3] [5] For Heidegger here, to truly “will” (or “want,” wollen, the German word is ambiguous) and assert “ourselves” is much more demanding than a thoughtless, vain, greedy insistence on the importance of one’s identity, power, or interests. For us to want and will ourselves, as a people, requires that we “know who we ourselves are,” and this knowing in turn can come only out of rigorous reflection on our Western historical Being — our heritage, our contemporary situation in its crisis, and our future possibilities — that is, it requires the guidance of a “thinking” of the peculiar sort that we now find at work in all of Heidegger’s writings. But, by the end of the war, in May 1945, it had long been clear that this extraordinarily noble effort at last-ditch resistance had failed.

Where then does that leave us, in Heidegger’s view? For a long time, on the basis of a slight acquaintance with his later work, I was of the opinion that, all-in-all, and despite the vague, dimly hopeful intimations of the future — such as his musings on a “homecoming race” (heimkehrenden Geschlecht) in his reading of poet Georg Trakl [4] [6] — Heidegger basically agreed with Céline: “we’re finished . . . really washed up!” But of late, other writings, such as Contributions to Philosophy (which contains the most focused and extensive reflection on what another, new, beginning or “inception” in our history would involve), along with entries in the recently published Black Notebooks from the late 1940s, make me reconsider this opinion. And now this new “political biography” by Thomas Rohkrämer provides much more support for a revision of our understanding of Heidegger’s postwar work. [5] [7]

I had in fact given up reading Heidegger biographies decades ago on account of their unbearable, indignant tone, the way they play up the most trivial details of Heidegger’s rectorship for the sake of scandal, and especially their utter obliviousness to what is truly at stake in his political engagement and thinking. The authors of these books almost invariably seem to see themselves as self-appointed officials on Heidegger’s denazification “cleansing committee” (Bereinigungsausschuss), reconvened a half-century later — and in continuous session ever since — to prosecute him for sins that went undetected and unpunished the first time around. But Rohkrämer’s book is altogether different and worthy of your attention if you have interest in Heidegger — and even if you don’t, for it might spark one. (Yes, unfortunately, the book is in German, but perhaps a favorable review at Counter-Currents will induce the publisher to put out a translation sooner rather than later.)

Rohkrämer’s account is dispassionate and sober, but yet utterly engaging at the same time, the latter by virtue of his keen sense for what the main issues are for Heidegger, as well as a talent for presenting them. He has clearly read — and, I now see, written [6] [8] — much about the men who were grouped together and designated members of the “Conservative Revolution in Germany” (Heidegger, Schmitt, Spengler, Ernst, and Friederich Georg Jünger, among others) on account of their common advocacy of nationalist, elitist, anti-liberal, and generally anti-modern metapolitical ideas in the 1920s and early 30s.

However serious and deep Rohkrämer’s interest in his subject, he maintains a cool, scholarly, objective distance from it by means, for example, of a most frequent use of the word angeblich (“would-be,” “supposed”), in expositing Heidegger’s opinions (as in, “the Germans are the would-be ‘shepherds of being’”).

While Rohkrämer is often critical of Heidegger’s ideas, his criticisms are not unduly obtrusive, for they come in the form of questions that illuminate the matter at hand, rather than serve the usual purpose of self-righteous posturing. For instance, in a discussion of Heidegger’s conception of the genuine work of art as something that opens and grounds a “world,” — with a Greek temple the prime example — Rohkrämer not only sees (as most readers do not) that art here is political in that it shapes the outlook of a community, he goes further and points out something absolutely crucial that Heidegger himself does not make explicit: that this community must be ethnically and culturally homogeneous. “A community founding work of art stands in tension with a pluralistic world. Can the ‘Greek paradigm’ again become alive for a multicultural nation, or is there not a clear affinity to a rigorously ordered community which is united in a communal belief?” [7] [9] And then, to elaborate the point, he considers Leni Riefenstahl’s Triumph of the Will and whether it is not the best contemporary analogue of the Greek temple for the way in which helps establish and unify a people.

Rohkrämer’s treatment of Heidegger on art is just one instance of many where he takes up a theme of Heidegger’s work that is not obviously “political” to many or most readers — religion, “authenticity,” the Greek “inception,” technology are others — and shows how Heidegger’s concern with it is bound up with his radical völkisch metapolitics. This suggests that genuine philosophic thinking itself, for Heidegger, grows out of, or simply is, at root, the highest expression of the care for “one’s own.” [8] [10]

But what I find most useful about this book is the attention paid to the question of the continuity of Heidegger’s ethnonationalist concerns after the war, which was our initial query here: do the peoples of the West have a future, in Heidegger’s view? Is his work still devoted to “another inception” in our history? And if so, how does he do this, after the war, under the oppressive conditions of the American occupation and the new German Bundesrepublik? And, further, if his focus on preparation for “another inception” is maintained throughout the post-war era, why is there the impression that he has given up serious efforts at the “salvation of the West” that he spoke of so movingly in 1937? [9] [11] This is a large constellation of questions, yes, but one might begin to orient oneself here by considering one question posed in a section title in chapter five, the most rewarding part of Rohkrämer’s book: “Continuity in Change: An Unsuccessful Denazification?” The following discussion is less a review of Rohkrämer’s excellent book, than my own rumination on these matters after an initial reading of the Black Notebooks and other texts from the years of occupation.

But first, what does it mean to speak of “völkisch metapolitics” — what is it that Heidegger is supposed to have “continued” or preserved after the war? For, admittedly, Heidegger never uses such a phrase to describe his own thinking or opinions — indeed he always resists, modifies, calls into question, or rejects altogether the use of such words in the meaning they carry in everyday “public” discourse. This holds true for concepts like “Volk,” “politics,” and “nationalism,” as it does for “being,” “world,” “truth,” “death,” “history,” “present,” “past,” “present,” and “future.” This state of affairs, the “uprootedness” or “fallenness” of all language from a stratum of “primordial” signification, is what makes the work of inquiry, understanding, and clarification both necessary and challenging. In any case, Heidegger articulates what we will call his “nationalist” preoccupations in this 1945 explanation of his motivations at the beginning of the preceding decade: “I then saw in the movement coming to power the possibility for an inner gathering and renewal of the Volk, and a way in which it could find its historical-Western determination.” [10] [12] Heidegger, as far as I can tell, never repudiates this “possibility” of German and Western renewal. However, from early on, he did indeed criticize and come to reject National Socialist public ideology and government policy as a way of actualizing this possibility. In other words, what we might call Heidegger’s ethononationalism is to be distinguished from “what is peddled about today as the philosophy of National Socialism” — although it might coincide with the “inner truth and greatness” of the latter that Heidegger affirmed in 1935 — and then reaffirmed in 1953. [11] [13)

[14]

You can buy Greg Johnson’s Graduate School with Heidegger here [15]

Heidegger’s criticism of National Socialism can be boiled down to two interrelated points. First, aside from whatever virtues they may have possessed, “these people,” i.e., the leaders of “the movement,” were “too naïve” in their thinking (as Heidegger said in his 1966 interview with the magazine Der Spiegel.) [12] [16] There was no one sufficiently “prepared” or “educated” to understand the depth of the problem posed by modern, technological nihilism, and what would constitute an adequate response. Second, despite its initial will to confront technological machination, National Socialism became manifest as just another form of the “will-to-power,” the metaphysics that governs the planet — then and now — and which was most adequately thought and described by Nietzsche and Ernst Jünger respectively. After an intense, decade-long confrontation with Nietzsche, [13] [17] Heidegger concluded that the very “desire to overcome” nihilism, [14] [18] metaphysics, and modernity has paradoxically led the Germans to become more inextricably entangled in its web.

And, aside from these criticisms, Heidegger came to see that it was an “error” on his own part to have not realized that the time for a new beginning had not yet arrived. “The error of 1933 consisted in the fact that it was not recognized how little prepared the forces were, and how little historically suitable.” [15] [19] But he still insists that the decision in 1933 was “essential” and not an error “in the world-historical sense” because the National Socialist regime was never considered to be an ultimate end or goal, but only a transition to something else, and thus an experience that one must first pass through in order to learn the lesson that must be learned. Whatever the error (or errors — Heidegger gives various descriptions of “der Irrtum 1933”), this self-reflection does not occasion regret, self-reproach — and certainly not guilt — but only further inquiry into the origins of the contemporary crisis, with a view to preparation for another commencement. Although this guiding intention remains throughout his life, from at least the late 1920s until his death in 1976, both the sense of what is possible, and the manner in which it can be communicated, changes at certain junctures, most notably in 1945, with the defeat, occupation, and “denazification” of Germany.

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “Denazification, American Style [20].” Heidegger can help us confront this problem, for nobody has thought more deeply about this globalist-liberal attempt to irradicate the attachments to “one’s own” — family, Volk, race, community, land, heritage, customs, future — within the peoples of the West, and nobody has done more to prepare for a possible restoration of Western rootedness.

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “Denazification, American Style [20].” Heidegger can help us confront this problem, for nobody has thought more deeply about this globalist-liberal attempt to irradicate the attachments to “one’s own” — family, Volk, race, community, land, heritage, customs, future — within the peoples of the West, and nobody has done more to prepare for a possible restoration of Western rootedness.

Like most Germans who held official positions in the Third Reich, Heidegger was called before a “cleansing committee,” commissioned to investigate and punish supposed wrongdoings. He recognized that the real aim of the authorities here was to make the Germans feel and think themselves “guilty” in their very being for the suffering that humanity had experienced in the preceding half-century. Heidegger viewed the effect and significance of the occupation, and even the specific efforts to purge him and his work, in the deepest and broadest of terms. “However terrible to bear the destruction and devastation which have descended upon the Germans and their homeland may be, all that never reaches to the self-annihilation which now threatens our being [Dasein] in the betrayal of thinking.” [16] [21]

This process is to be understood as “self-annihilation” — and not simply the assault of foreign enemies — for a number of reasons. Heidegger’s own case was tried before his university senate, and so, as was typical with denazification tribunals, this was a case of “German against German.” [17] [22] And whereas earlier, in 1937, Heidegger saw Germany and Europe as threatened by the foreign, “the Asiatic” (whatever that means), now after the war it becomes clear that the Americans are most properly viewed as Europeans, and that the destruction of Europe — “the work of the Americans” — is in truth Europe’s “self-destruction.” [18] [23]

Moreover, as talk of German “guilt” and “disgrace” dominate public life, Heidegger reprises his early critique of the Christian-moral understanding of “guilt” and responsibility as a way in which Dasein evades and conceals from itself a fundamental awareness of its own groundlessness — i.e., that nothing and no one is ultimately responsible for the way things are. [19] [24] He now speculates on how the “artificially staged” discussion of guilt is a “façade” that conceals the true crisis faced by Germany and the West. [20] [25]

So at age 51 — the prime of life for a philosopher and teacher — Heidegger was expelled from university life: forced into retirement, denied a pension, forbidden to take part in university activities, and worst of all, from his own point of view, denied permission to teach students in any capacity. [21] [26] Considering the magnitude of the atrocities suffered under the Americans and Soviets, one might believe Heidegger fortunate.

But for Heidegger, this ordeal was experienced not so much as a personal affront and loss, but as the annihilation of the possibility of “thinking” itself, and that means the annihilation of the possibility of any future for Germany and the West. [22] [27] This sense of what is at stake here rests upon Heidegger’s own peculiar understanding of what “philosophy” or thinking “can and must be,” and that is (according to An Introduction to Metaphysics [1935]): “a thinking opening of the paths and vistas of the knowing that establishes measure and rank, in which and out of which a Volk conceives its Dasein in the historical-spiritual world and brings it to fulfillment — that knowing which ignites and threatens and necessitates all questioning and appraising.” [23] [28]

Along with Fichte, Shelling, and Hegel, Heidegger had considered the German university to be the “innermost determining center” of the Volk, the place where this national educational mission of philosophy is fulfilled. [24] [29] And he accordingly saw that this leadership role would be lost as authentic philosophy was replaced with “ersatz forms,” content to be the slave of “international moralism.” Newly vacant university positions could now be filled by the cultural Marxists who had left the country in the 1930s, and were now free to exact vengeance on Germany and the West, as Heidegger understood them. [25] [30]

For Heidegger, it was not only the Americans who failed to recognize that the destiny of the West depends entirely on the fate of authentic philosophic thinking. Under the “modern orders that have long prevailed” even the “nationalists of both young and old stamp” — and he here seems to include völkisch nationalists and radical conservatives — never acquired an adequate experience of “the world-wide historical determination of the Germans,” because they never seriously reflected on the questions such as: “who are we?” and “what is ‘our own?’” Heidegger now laments this “betrayal” because the Germans who have ascended to power under the victors are stridently hostile to any concern with the German heritage and destiny.

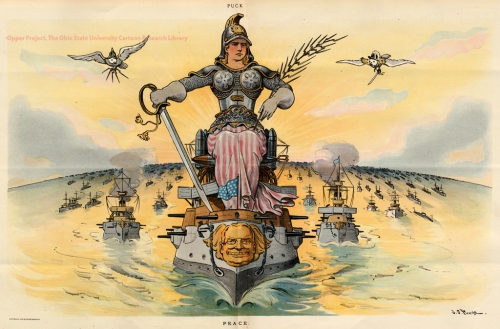

It is not that they have become indifferent and simply unreflective, rather they have adopted the mission of the enemy: “to pursue like a shadow and hinder every awakening into our own.” [26] [31] Under occupation and denazification, the Germans have made what is most “their own” into their enemy. Heidegger illustrates this now commonplace state of affairs with an odd quotation from an order which Winston Churchill, as Minister of the Navy in WWI, gave to British forces. He directed them to view “their own” vessels as possible enemies: “Be prepared to shadow possibly hostile men-of-war and consider H. M. ships under your command from this point of view.” [27] [32]

Heidegger believed that he was singled out for special persecution because of the danger that his thinking posed to the global liberal order. In a curious document (composed in 1946, but published posthumously in 2000), which presents itself as an unsent letter to an unnamed friend, Heidegger discloses — to us, readers of later generations — what he deliberately kept secret at the time. He writes, “Along with others, you wonder why my ‘denazification’ is still not finished. That can easily be explained. My being pushed to the side [Beseitigung] basically has nothing to do with Naziism. Rather, they sense something unsettling in my thinking, perhaps something uncanny, and they would like to get rid of it — that they at the same time take an interest in it, is only proof of this. . . . And as sharply as the Russians — i.e., European communistic technicism (which is not Russia) — oppose my thinking, just as clearly is it against the Anglo-American technocracy.” [28] [33] All contemporary ruling powers would thus discern a danger in Heidegger’s thought.

At the same time, he hints here that beyond or beneath and against the planetary technocracy there lies something like a “secret Russia” — just as he elsewhere suggests that there is a “secret Germany” and a “secret Evening-land” (i.e., the Occident or West), which has not been destroyed in the war, indeed has not yet emerged. [29] [34] In 1945, Heidegger writes, “Everyone now thinks about our downfall [Untergang]. But we Germans cannot go under, because we have not yet arisen and must first pass through the night.” [30] [35] The question we are left with then is: how do “we” make it through the night of the world, how do “we” prepare ourselves for a new morning?

The anonymous — most likely fictive — correspondent appears to have asked why the formal denazification process has not been terminated, as if to inquire, “why is your case taking so long?” But Heidegger’s response to the question seems to rely on a different sense of the word “unfinished.” With their reeducation efforts, the occupation authorities surely intended to elicit from the “guilty” ones a total repudiation and repentance of the thoughts, opinions, commitments, tastes, attitudes, and sentiments that they associate with what they call “Naziism.” If this is so, Heidegger’s “denazification” would never be “finished,” at least in the sense intended by these authorities.

And this seems to be the point Rohkrämer has in mind when he speaks of Heidegger’s “failed” or “unsuccessful” denazification. Rohkrämer provides much evidence of Heidegger’s resistance to the pressure exerted upon him to recant, “apologize,” admit his supposed “guilt” and alter the anti-liberal, anti-democratic, anti-American, nationalist direction of his thinking. Moreover, after the war, in 1945, precisely when the saving justice of American liberalism is supposed to have cleansed the world of the scourge of “German nihilism,” Heidegger writes that we now experience the full “completion of nihilism” and that the possible future recovery has already been announced in, and only in, “the poetic thinking and singing of the Germans.” [31] [36] Whereas in 1934 Heidegger had spoken of the “darkening of the world” (Weltdüsterung) to describe the historical moment, he now under American domination in 1946 suggests that “the world’s night is approaching its midpoint.” [32] [37] And unlike Celine’s Journey, this “night” may very well lead to morning (although it may require a few hundred years.)

So for Heidegger, the postwar period is truly a “needy time”: the philosopher who united thinking and teaching like no one before, and became the very greatest of teachers, found himself “deplatformed,” barred for the foreseeable future from lecture hall podium and the seminar. In this situation, there is no way Heidegger could openly educate those he calls “the ones to come” [33] [38] — die Zukünftigen — to enact a future “inception” and “homecoming” for Western man, and all of Heidegger’s postwar publications must be read with this in mind. Heidegger must now teach primarily through his writings, and these must, on the one hand, preserve and hold open essential possibilities for the “ones to come” who may live in the very distant future, and on the other hand, be sufficiently intelligible, interesting, and unoffensive to contemporaries that they are studied and preserved for that future.

Given the magnitude of these difficulties, the question as to how Heidegger carries out the task of saving the West in such an unpropitious time looms larger. In the note about his “unfinished” denazification, he claims, “I have been silent in thinking, not only since 1927, since the publication of Being and Time, but rather in this itself and constantly before.” [34] [39] Heidegger thus suggests that he always wrote for publication in a manner that somehow conveys what is essential, even as it preserves itself from both public distortion and persecution: by keeping silent.

This reference to meaningful silence may help explain, for example, why all explicit reference to das Volk — central even to the writings of the late 1930s — just disappears in the postwar publications (but not from the then-unpublished notebooks.) Heidegger obliquely calls attention to his deliberate silence about the Völkische in his response to an interview question about speeches he gave during his rectorate:

I would no longer write the lines you quote. Already in 1934 I would no longer have spoken them. But I would still today and even more decisively than before deliver the speech on the “Self-Assertion of the German University,” although without the reference to nationalism. Society has stepped into the place of the Volk. But in that respect the speech would today be spoken into the wind just as it was then. [35] [40]

Here we see how Heidegger adapts his discourse to altered historical circumstances, and that this adaptation requires consideration of what is politically appropriate and permissible to say, consideration of what is actual today (i.e., a liberal society of individuals in place of a Volk), and consideration of whether what one says will be heard and understood, or “spoken to the wind.” The circumstance that the Volk has been replaced by the liberal society of uprooted, historyless individuals would seem to render the possibility for an “inner gathering and renewal of the Volk” in the future especially problematic. [36] [43]

Rohkrämer helps us see how Heidegger and his compatriots on the political right modified their rhetoric in response to the difficulties posed by the oppressive post-war order. “One could no longer publicly express racism, but [other topics] — anticommunism, thoughts on the national community and the wishes for communal beliefs, the rejection of mass society, the call for an influential spiritual elite, cultural anti-Americanism, and the glorification of the Western tradition — could all very well be discussed.” [37] [44]

But here again, in this context, it is crucial to remind ourselves that throughout the post-war years, Heidegger never loses sight of the fundamental “errors” of National Socialism. I stress this point not as an “apologist” intent on preserving what remains of the academically respectable reputation of Heidegger (and the study of his works) from the presumed stain of fascism. Heidegger himself, and then also the public advocates managed or influenced by him, tried of course to put as much distance as possible between him and National Socialism. And we are grateful for their success: thanks to them, Heidegger’s stature as one of the greatest thinkers of the West has been established, his works are available everywhere, and many very helpful studies (including Rohkrämer’s) have been produced. The possibility of a new inception has thereby been handed down to us and future generations.

Nevertheless, we must recognize that this respectability has been built upon misunderstandings, or partial, superficial understandings, that make aspects of Heidegger’s thinking appealing to the liberal sensibilities of his contemporaries, but which distort or conceal his ethnonationalism. In any case, for us, the serious meaning of his twofold criticism of National Socialism — again, that leaders were unprepared in their thinking, and that the movement was too early because metaphysics had not yet reached its completion through planetary technocracy — is that it points to the necessity of making the hitherto inadequate or missing preparations for a new inception.

Taking only his most public statements into consideration, this task does not appear to be anything one would recognize as “political.” Consider, for example, Heidegger’s famous reply to a menial journalist, who asked if philosophy could do anything about the movement towards an “absolute technological state”: “Let me respond briefly and somewhat ponderously, but from long reflection: philosophy will not be able to effect an immediate transformation of the current condition of the world. This is not only true of philosophy, but of all merely human hitherto thought and endeavor. Only a god can save us. The sole possibility is to prepare a preparedness [eine Bereitschaft vorzubereiten] for the appearance of the god in thinking and poetry, or for the absence of the god in decline.” [38] [45]

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.” [39] [46] And this political dimension is also at issue, if only obliquely, in Heidegger’s commentaries on Hölderlin, in which the gods require the building of a “house” within the “dwelling site” that must be founded. The poet’s “hymns” about a homecoming of the Germans, and a “founding” of a community united through a god, replaces secular political-metaphysical discourse — such as Hegel’s Philosophy of Right — as a way of thinking about national renewal. [40] [47]

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.” [39] [46] And this political dimension is also at issue, if only obliquely, in Heidegger’s commentaries on Hölderlin, in which the gods require the building of a “house” within the “dwelling site” that must be founded. The poet’s “hymns” about a homecoming of the Germans, and a “founding” of a community united through a god, replaces secular political-metaphysical discourse — such as Hegel’s Philosophy of Right — as a way of thinking about national renewal. [40] [47]

Thus Heidegger’s postwar focus on seemingly unpolitical topics — the essence of modernity, the problem of nihilism, technology, “poetic dwelling,” modern “homelessness,” language, and the origin and end of the history of the West — in fact serves the purpose of “preparation” for a new “inception,” a new form of ethnonationalist metapolitics in the future, at the right moment. In the conclusion of his book, Rohkrämer brilliantly describes this “continuity” of Heidegger’s concerns, and why they are subversive in a liberal, multicultural society:

Like most right-wing intellectuals, Heidegger deradicalized himself, and yet he remained anti-democratic and elitist, because he expected an awakening of the sense for the holy only from exceptional poets and thinkers. He remained focused on the Völkische, because for him the important things could emerge only out of one, above all his own German tradition, and not out of the effect of a pluralistic mixing and cross-pollination. Also, his conviction that only a god could save humanity points to the denial of plurality: in his vision of an ideal future, men are unified in a communal belief in one god. For being-with-one-another, or at least a harmonious coexistence in a world with different ideals in cultures and sub-cultures, Heidegger offers no answer. [41] [48]

According to Rohkrämer, then, Heidegger’s ideal future would presuppose ethnic, racial, and cultural homogeneity throughout the countries of the West, even as these are to be transformed and grounded anew through revolutionary, founding works of thinkers and poets. While that sounds right, it points to a further difficulty for us: what if the culture of “denazification” (i.e., “modernity”) brings ever more “pluralistic mixing,” such that “the holy heart of the peoples” (Hölderlin) — and thereby the West as a whole — dissolves into a multicultural dystopia?

Heidegger clearly saw that the trajectory of globalization was moving towards a world society and even a world government. [42] [49] And he clearly “hears,” and in his own way responds to, the “call to reflect on the essence of planetary domination” that he speaks of in his exchange with Ernst Jünger on nihilism. [43] [50] At the time that he writes this, in 1950, the peoples of Europe were still fairly homogeneous, and so it would not be surprising if many simply lacked awareness of the perils of encroaching pluralism. And in such a climate of moral opinion, no one, certainly not NSDAP members, was free to openly voice such concerns if he had them — as we today can surely appreciate. But given the depth of his preoccupation with the problem of a world society, and given the continuation of his völkisch concerns after the war, it is likely that Heidegger remains focused on the task of “preserving” and restoring the rootedness and integrity of the peoples of the West. [44] [51] And so we can now return to Heidegger’s postwar work and give it a much more careful reading, animated now by the hope that he can help us in our plight.

* * *

Counter-Currents has extended special privileges to those who donate $120 or more per year.

- First, donor comments will appear immediately instead of waiting in a moderation queue. (People who abuse this privilege will lose it.)

- Second, donors will have immediate access to all Counter-Currents posts. Non-donors will find that one post a day, five posts a week will be behind a “paywall” and will be available to the general public after 30 days.

To get full access to all content behind the paywall, sign up here:

Notes

[1] [52] Carl Schmitt, Glossarium: Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951 (Berlin: Duncker & Humblot, 1991), p. 297.

[2] [53] Interview in the Paris Review, June 1, 1960.

[3] [54] Martin Heidegger, Reden und andere Zeugnisse (GA 16), p. 107; tr. in The Heidegger Controversy, ed. Wolin, p. 29.

[4] [55] Unterwegs zur Sprache (Stuttgart: Neske, 1959), p. 80; tr. (by P. Hertz), On the Way to Language, p. 196. Of course, this translation renders “Geschlecht” as “generation.”

[5] [56] Thomas Rohkrämer, Martin Heidegger: Eine politische Biographie, Schöningh, 2020.

[6] [57] See Thomas Rohkrämer, A Single Communal Faith: The German Right from Conservatism to National Socialism (New York: Berghahn Books, 2007). From the little that I have just read of this earlier work of Rohkrämer, I can say that it is a rich and sensitive history of the “volkisch nationalist” and “conservative revolutionary” movement, both of which overlapped with each other, and prepared the way for — but ought not be identified with — National Socialism. It puts me in a mind to write another review article, one that focuses on the relation of atheism, anti-Judeo-Christianity, and völkisch-political religiosity in Heidegger and other thinkers of the German Right, a topic touched upon towards the end of my review here.

[7] [58] Rohkrämer, Martin Heidegger, p. 122.

[8] [59] See, especially, Part Three of Heidegger’s wartime lectures on Hölderlin’s “Remembrance” (“Andenken”), titled: “The Search for the Free Use of One’s Own.” Hölderlins Hymne “Andenken” (GA 52); tr. (by. W. McNeill) Hölderlin’s Hymn “Remembrance.”

[9] [60] “Europa und deutsche Philosophie.” In Europa und die Philosophie (Frankfurt: Klostermann, 1993), p. 41.

[10] [61] GA 16, p. 374.

[11] [62] Heidegger, An Introduction to Metaphysics, trans. Fried and Polt (Yale University Press, 2000), p. 213.

[12] [63] GA 16, p.677; tr. in The Heidegger Controversy, ed. Wolin, p. 111.

[13] [64] Heidegger’s multi-volume Nietzsche (tr. by D.F. Krell) and the condensed version of these lectures in the essay, “Nietzsche’s Word ‘God is Dead,’” (in Off the Beaten Track), along with his rectoral address, “The Self-Assertion of the German University” (see fn. 3 above), are in my opinion the best entryways into Heidegger’s thought.

[14] [65] Heidegger, Wegmarken (GA 9), p. 52; tr. (by W. McNeill) Pathmarks, p. 320.

[15] [66] Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948)(GA 97), p. 147.

[16] [67] GA 97, p. 83.

[17] [68] GA 97, p. 80.

[18] [69] GA 97, p. 143.

[19] [70] See section 58 of Being and Time. Heidegger here deepens the understanding and critique of the “moral” understanding of guilt and conscience initiated by Nietzsche in the Genealogy of Morals. Heidegger is usually very reticent, for some reason, about the role of Judeo-Christian morality and metaphysics in the process of European “self-annihilation,” but it occasionally surfaces in the notebooks, for example, when he writes that Christendom (Christentum) has “nothing to do with the West, because it denies the domain of the Greeks (Griechentum)” (GA 97), p. 144.

[20] [71] GA 97, pp. 134-35.

[21] [72] Some of these sanctions were partially lifted in later years as Heidegger succeeded in making a “comeback” — as Schmitt calls it — to public respectability. Most notably, he was permitted to teach two lecture courses (in 1951/52 and 1955/56 at Freiburg University, both of which were later published as books and translated into English: Was heisst Denken? (What is Called Thinking?) and Der Satz vom Grund (The Principle of Reason). Both works, rambling and unfocused as they may have seemed on first glance (at least in comparison to the earlier Heidegger) will reward careful reading by die Zukünftigen as they consider how they must “prepare” themselves.

[22] [73] “It concerns the betrayal of thinking, and that means of the historical determination of the Volk” (GA 97), p. 83. Also, “It doesn’t concern my person, or even the possibility or impossibility of stepping out publicly, but rather only about the question as to whether my work will be used for the salvation of our own essence” (GA 97), p. 80.

[23] [74] An Introduction to Metaphysics, p. 11.

[24] [75] See Heidegger’s 1934 lecture, “Die deutsche Universität” (GA 16), pp. 285ff.

[25] [76] Rohkrämer, Martin Heidegger, pp. 176, 231, and cf. Was heisst Denken, (GA 8), pp. 92ff.

[26] [77] GA 97, p. 84.

[27] [78] GA 97, p. 84.

[28] [79] GA 16, p. 421.

[29] [80] “But ‘Europe’ is not the Evening-land. The latter returns into the twilight and disappears for a long time in the world night. But it does not go under, because it cannot go under, since it has not yet emerged” (GA 97, p. 143). Also see Heidegger’s essay on the poetry of Georg Trakl (in Unterwegs zur Sprache; tr. On the Way to Language: “A discussion of his poetry shows us Georg Trakl as the poet of the still hidden Evening-Land.” (p. 81; tr. p. 197).

[30] [81] GA 16, p. 371.

[31] [82] GA 16, p. 390.

[32] [83] “Wozu Dichter,” in Holzwege, 6th ed. (Klostermann, 1980), p. 267; tr. (Young and Haynes), Off the Beaten Track, p. 201.

[33] [84] “It is necessary to prepare the ones to come. Inceptual thinking serves this preparation as silent reticence of enowning. That thinking is only one way, in which the few venture the leap into be-ing.” Beiträge zur Philosophie (GA 65), p. 395.

[34] [85] GA 16, p. 371.

[35] [86] GA 16, p. 657.

[36] [87] GA 16, p. 374.

[37] [88] Rohkrämer, Martin Heidegger, p. 176.

[38] [89] “Spiegel-Gespräch,” (GA 16), p. 671.

[39] [90] Beiträge zur Philosophie, (GA 65), p. 398; tr. (by Emad and Maly), Contributions to Philosophy, p. 257.

[40] [91] Seminare: Hegel—Schelling (GA 86).

[41] [92] Rohkrämer, Martin Heidegger, p. 239.

[42] [93] See for example the end of “Aniximander’s Saying” (composed in 1946, published in 1950): “Man is about to hurl himself upon the entire earth and its atmosphere, to arrogate to himself the hidden workings of nature in the form of energy, and to subordinate the course of history to the plans and orderings of a world government.” (Off the Beaten Track, p. 280.)

[43] [94] Wegmarken (GA 9), p. 425; tr. (by W. McNeill), Pathmarks, p. 321.

[44] [95] “Our historical Dasein experiences with increasing urgency and clarity, that its future has arrived at the naked either-or of a salvation of Europe or its destruction. The possibility of salvation however demands two things: 1. The preservation of the European peoples before the Asiatic. 2. The overcoming of their own uprooting and separation.” (“Europa und Deutsche Philosophie.”)

![Théorie_et_pratique_du_collectivisme_[...]Boulard_Édouard_bpt6k5510374t.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/00/3172715314.JPEG)

![Études_sur_le_collectivisme_intégral-révolutionnaire_[...]Boulard_Édouard_bpt6k55042946.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/1621224944.JPEG)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Jean-Claude Rolinat aurait enfin pu se référer à l’Étude sur l’histoire des alleux en France (1888) d’Émile Chénon. Ce juriste y explique la notion juridique médiévale d’« alleu souverain ». En droit féodal, l’alleu se définit comme un domaine héréditaire conservé en toute propriété, libre et franc de toute redevance et de tout hommage. La principauté de Monaco est un alleu souverain réussi. Si le cours de l’histoire avait pris une autre direction, les alleux d’Yvetot en Normandie ou de Bidache au Pays Basque seraient eux aussi devenus des micro-États tout aussi pertinents et viables.

Jean-Claude Rolinat aurait enfin pu se référer à l’Étude sur l’histoire des alleux en France (1888) d’Émile Chénon. Ce juriste y explique la notion juridique médiévale d’« alleu souverain ». En droit féodal, l’alleu se définit comme un domaine héréditaire conservé en toute propriété, libre et franc de toute redevance et de tout hommage. La principauté de Monaco est un alleu souverain réussi. Si le cours de l’histoire avait pris une autre direction, les alleux d’Yvetot en Normandie ou de Bidache au Pays Basque seraient eux aussi devenus des micro-États tout aussi pertinents et viables.

Les musulmans « militants », « extrémistes » ou « islamistes », sont-ils fidèles à l’islam ou bien le prennent-ils en otage pour satisfaire leurs propres intérêts politiques ?

Les musulmans « militants », « extrémistes » ou « islamistes », sont-ils fidèles à l’islam ou bien le prennent-ils en otage pour satisfaire leurs propres intérêts politiques ?

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

L’amateur d’interprétations symboliques apprécie enfin d’apprendre que les quartiers généraux de l’armée et des services de renseignement résidaient à « Kirya-Sarona, le vieux quartier de Tel Aviv créé par la Société des Templiers allemands (p. 222) ». Influente en Palestine pendant l’entre-deux-guerres, la Société des Templiers œuvrait dans une perspective pangermaniste liée au projet ferroviaire Berlin – Byzance – Bagdad et, éventuellement, mystique en mêlant la rémanence de l’Ordre proscrit du Temple et un courant folciste secondaire qui concevait le Christ comme un Aryen de Galilée. Pourquoi donc cette implantation ? Y aurait-il dans ces salles un égrégore sevré de formules kabbalistiques ?

L’amateur d’interprétations symboliques apprécie enfin d’apprendre que les quartiers généraux de l’armée et des services de renseignement résidaient à « Kirya-Sarona, le vieux quartier de Tel Aviv créé par la Société des Templiers allemands (p. 222) ». Influente en Palestine pendant l’entre-deux-guerres, la Société des Templiers œuvrait dans une perspective pangermaniste liée au projet ferroviaire Berlin – Byzance – Bagdad et, éventuellement, mystique en mêlant la rémanence de l’Ordre proscrit du Temple et un courant folciste secondaire qui concevait le Christ comme un Aryen de Galilée. Pourquoi donc cette implantation ? Y aurait-il dans ces salles un égrégore sevré de formules kabbalistiques ?

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.”

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.”

Il vient d’en publier le verbatim sous la forme d’une brochure intitulée Histoire mondiale de la Contre-Révolution de la Sainte Ligue à L’Alvarium. Le titre est un peu exagéré puisqu’il ne s’agit que d’une introduction générale à cette histoire passionnante à travers un nombre limité de précédents historiques. Christian Bouchet indique néanmoins des pistes qui mériteraient d’être explorées dans le cadre, pourquoi pas ?, des Cahiers d’Histoire du Nationalisme. Il invite avec raison son auditoire – et maintenant ses lecteurs – à se lancer dans cet élan mémoriel audacieux. Contre « le Grand Effacement (p. 10) » des souvenirs militants, il prévient « que pour la connaissance de notre propre histoire idéologique, nous ne pouvons faire confiance qu’à nous-mêmes, à nos recherches d’archéologues des idées et d’historiens des pensées interdites, car l’ennemi a enseveli dans l’oubli tant nos idées que notre histoire et cela sur la longue durée (p. 10) ». Oui, il y en a plus que marre de voir l’Opposition essentielle au Régime observée, scrutée, examinée, disséquée par les seuls universitaires hostiles qui en font, malgré leur profond mépris, un fonds de commerce rentable. Ces « profiteurs » du savoir homologué ne sont que des parasites dont les interprétations grossières déforment les faits. La mise à disposition de cette brochure est par conséquent la bienvenue.

Il vient d’en publier le verbatim sous la forme d’une brochure intitulée Histoire mondiale de la Contre-Révolution de la Sainte Ligue à L’Alvarium. Le titre est un peu exagéré puisqu’il ne s’agit que d’une introduction générale à cette histoire passionnante à travers un nombre limité de précédents historiques. Christian Bouchet indique néanmoins des pistes qui mériteraient d’être explorées dans le cadre, pourquoi pas ?, des Cahiers d’Histoire du Nationalisme. Il invite avec raison son auditoire – et maintenant ses lecteurs – à se lancer dans cet élan mémoriel audacieux. Contre « le Grand Effacement (p. 10) » des souvenirs militants, il prévient « que pour la connaissance de notre propre histoire idéologique, nous ne pouvons faire confiance qu’à nous-mêmes, à nos recherches d’archéologues des idées et d’historiens des pensées interdites, car l’ennemi a enseveli dans l’oubli tant nos idées que notre histoire et cela sur la longue durée (p. 10) ». Oui, il y en a plus que marre de voir l’Opposition essentielle au Régime observée, scrutée, examinée, disséquée par les seuls universitaires hostiles qui en font, malgré leur profond mépris, un fonds de commerce rentable. Ces « profiteurs » du savoir homologué ne sont que des parasites dont les interprétations grossières déforment les faits. La mise à disposition de cette brochure est par conséquent la bienvenue.

Les grands livres poursuivent généralement un dessein autre que celui qui apparait de prime abord, laissant ainsi carrière à la surprise et à l'aventure. Là où l'on serait tenté de ne voir que des chroniques concernant l'usage de la langue française, se loge, comme dans un logis alchimique, une poétique et une métaphysique. Loin de n'être que le gardien du bon usage, tel que le conçoivent les professeurs et les académiciens, Philippe Barthelet veille sur le seuil, car la langue n'est pas seulement un instrument de communication (et l'on ne sait que trop à quoi elle se réduit souvent) mais une manifestation du Logos. Reprendre nos contemporains lorsqu’ils parlent et écrivent n'importe comment, en sabir pédant ou en traduidu, n'est pas seulement une question de forme, - ou bien elle l'est au sens le plus profond, la forme n'étant autre, par étymologie, que l'Idée, ainsi que le savaient les platoniciens, et après eux, nos théologiens du Moyen-Age.

Les grands livres poursuivent généralement un dessein autre que celui qui apparait de prime abord, laissant ainsi carrière à la surprise et à l'aventure. Là où l'on serait tenté de ne voir que des chroniques concernant l'usage de la langue française, se loge, comme dans un logis alchimique, une poétique et une métaphysique. Loin de n'être que le gardien du bon usage, tel que le conçoivent les professeurs et les académiciens, Philippe Barthelet veille sur le seuil, car la langue n'est pas seulement un instrument de communication (et l'on ne sait que trop à quoi elle se réduit souvent) mais une manifestation du Logos. Reprendre nos contemporains lorsqu’ils parlent et écrivent n'importe comment, en sabir pédant ou en traduidu, n'est pas seulement une question de forme, - ou bien elle l'est au sens le plus profond, la forme n'étant autre, par étymologie, que l'Idée, ainsi que le savaient les platoniciens, et après eux, nos théologiens du Moyen-Age.  Au temps des identités abstraites, fabriquées et vindicatives, qui menacent de faire disparaître, de façon impure et compliquée, par décomposition, cette disposition providentielle que fut la France, il importe, plus que jamais, de ne pas se tromper de combat, et de fonder notre souveraineté, non dans ces mouvantes et fragiles institutions que les politiciens ravagent à loisir, mais dans la seule évidence qui peut encore en témoigner: notre langue, laquelle tient à distance le pathos, la lourdeur et le système, et nous donne ainsi la chance d'être moralistes, en évitant d'être moralisateurs.

Au temps des identités abstraites, fabriquées et vindicatives, qui menacent de faire disparaître, de façon impure et compliquée, par décomposition, cette disposition providentielle que fut la France, il importe, plus que jamais, de ne pas se tromper de combat, et de fonder notre souveraineté, non dans ces mouvantes et fragiles institutions que les politiciens ravagent à loisir, mais dans la seule évidence qui peut encore en témoigner: notre langue, laquelle tient à distance le pathos, la lourdeur et le système, et nous donne ainsi la chance d'être moralistes, en évitant d'être moralisateurs.

Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »

Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »

Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :

Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :

Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps.

Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps. Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.

Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.