mercredi, 26 juillet 2023

La Russie archéofuturiste

La Russie archéofuturiste

par Paolo Mathlouthi

Source: https://www.centrostudilaruna.it/russia-archeofuturista.html

Qu'est-ce qu'un vrai voyage ? Quel est le ressort qui pousse l'homme depuis des temps immémoriaux à partir sur les routes du monde ? Il est difficile de donner une réponse univoque à cette question à la saveur ultime : la curiosité peut-être, le désir atavique de se mesurer à l'Inconnu, cette réalité située juste au-delà du seuil de la maison qui, comme l'explique Ernst Jünger dans Jeux africains, est à la fois "réglementée et sans loi", ou peut-être le besoin continuel de s'étonner, puisque pour les Grecs, le thaumazein est l'origine de la pensée, l'étincelle primordiale de l'illumination qui fait de nous des êtres sensibles. La connaissance présuppose nécessairement l'expérience directe des hommes et de leurs manières de faire.

Si nous avions pu poser cette question hamlétique à Vassili Golovanov, l'écrivain russe récemment décédé dont Adelphi vient de publier le livre Verso le rovine de Cevengur (= Vers les ruines de Cevengur), l'une de ses proses itinérantes les plus significatives, il nous aurait probablement surpris en répondant que le voyage recèle en lui-même quelque chose d'archaïque qui a à voir avec le Mythe, une folie divine, une expérience initiatique avec une progression circulaire qui sert en fait à nous reconnecter à l'Origine, à retrouver le chemin perdu qui nous ramène à l'aube du Temps, à l'enfance du monde, là où reposent les certitudes ultimes et, en tant que telles, les fondements de notre être: la Vie, la Mort, l'inextricable et mystérieuse toile du Destin qui marque l'avenir de chacun d'entre nous. Partir pour revenir. Telle est, par définition, l'essence homérique de tout voyage.

Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.

Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.

Connaître un lieu, en particulier son lieu de naissance, c'est donc le retracer. Entre le sentiment d'appartenance et le voyage, il existe une affinité élective inattendue. Si, comme dans le cas de Vassili Golovanov, le théâtre de cette initiation est la Russie, le voyage ne peut que commencer à Okov, dans une chapelle votive située près de la source de la Volga, le grand fleuve qui, dans la géographie sacrée de l'orthodoxie, s'identifie au Jourdain, puisqu'il représente symboliquement l'artère vitale du pays, sa source baptismale intarissable. "C'est ici le commencement", souligne l'auteur, "le calice caché, les forêts impénétrables et cachées. Toute la force à venir est dans cette fragilité". En d'autres termes, l'Omphalos.

Sur ses rives, on ressent plus fortement qu'au-delà de l'Oural cette interpénétration entre l'Est et l'Ouest qui est le fondement même de l'identité multiple et kaléidoscopique de la Russie ainsi que son obsession culturelle la plus tourmentée. Suivant le cours du fleuve, des milliers de peuples différents se sont déversés au fil des siècles du cœur de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Scandinavie vers la Caspienne, comme autant de lignes de force convergeant vers un point focal unique, et chacun d'entre eux a apporté une pièce à cette mosaïque d'arabesques que nous appelons aujourd'hui Russkij mir. C'est un itinéraire secret qu'entreprend Golovanov, un chemin intérieur dessiné selon le tracé inextricable de ce que Bruce Chatwin appelait les "Routes of Songs" : une carte, un itinéraire dont seul le voyageur connaît les stations exactes. À l'horizon, une destination fabuleuse à atteindre, Cevengur (Tchevengour), le Shambala rouge, une ville mythique située au centre du continent eurasien où l'écrivain Andrej Platonov a préfiguré, dans les tons lugubres et apocalyptiques de la dystopie, l'accomplissement de l'utopie révolutionnaire, le rêve qui, lâché dans le futur et appliqué à la lettre, se transforme inévitablement en cauchemar.

En chemin, il y a des étapes obligées comme le domaine princier de Prjamukhino, où naquit Michail Bakounine, l'apôtre de la Révolution qui inspira à Dostoïevski la figure de Stavroguine, l'archétype de la sodalité politique théorisée plus tard par Trotski et Goebbels, celui qui conçoit l'Idée comme le but ultime, même au prix de son propre anéantissement. Enfin, dans une sorte de contrapasso, les mystérieuses constructions mégalithiques de Touva, vieilles de plusieurs milliers d'années, à l'ombre desquelles les nomades évoquent la figure du baron Ungern Sternberg et racontent des histoires de chamans qui échappent au contrôle de la police soviétique en franchissant les murs des cellules et en prenant l'apparence de loups ou de hiboux. Commissaires politiques et sorciers, armes hyperbares et sortilèges... La Russie, c'est tout cela. Et tout le contraire.

Vasilij Golovanov, Verso le rovine di Cevengur, Adelphi, Milan 2023 ; p. 376 € 28.00 euro.

19:06 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, lettres russes, littérature russe, vassili golovanov |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 juillet 2023

Recension : l'Europe centrale et la multipolarité

Recension : l'Europe centrale et la multipolarité

Par Alexander Markovics

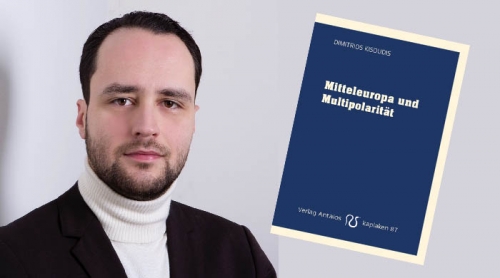

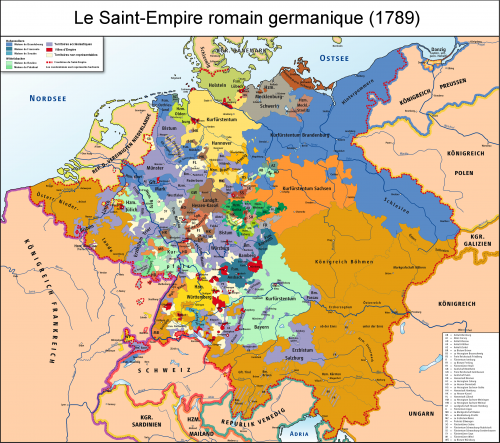

Dans son dernier livre "Mitteleuropa und Multipolarität" (Antaios, 2023), le journaliste Dimitrios Kisoudis (né en 1981) réunit un terme apparemment ancien, celui de "Mitteleuropa", et un terme apparemment nouveau, celui de multipolarité, pour les réconcilier tous deux avec le Sonderweg allemand. L'Allemagne - asservie par les Etats-Unis (voir Nordstream 2) et coupée de l'Est par l'Intermarium polonais - doit enfin se redonner une mission politique et proposer la Mitteleuropa au reste de l'Europe comme une alternative aux liens avec l'Ouest, l'UE et l'OTAN. Est-ce que ce projet peut réussir ou est-ce que nous attendons ici un mode d'emploi pour se faire un hara-kiri géopolitique dans une guerre sur deux fronts ?

Héros contre marchands : une promenade à travers l'histoire intellectuelle allemande

Dans les pages de ce livre de petit format comptant à peine plus de 80 pages explicitant le capharnaüm de son essai antérieur de philosophie de l'histoire, Kisoudis nous livre une promenade à travers l'histoire des idées allemandes de l'ère moderne. Selon les critères du géographe et géopolitologue britannique Mackinder, Kisoudis, disciple de Carl Schmitt, identifie l'Allemagne à la puissance terrestre dans la guerre civile mondiale entre puissances terrestres et maritimes, alors qu'il considère les puissances maritimes anglo-saxonnes comme des partisans de la puissance maritime. Cela peut également être illustré par les différences dans le devenir des nations : alors que l'Allemagne a été façonnée par le pouvoir tenu par le second ordre de la trifonctionnalité traditionnelle, celui des guerriers, les Anglais ont été façonnés par le pouvoir de la bourgeoisie en proie à l'esprit de commerce et d'économie. Selon la classification suggérée par Werner Sombart, il s'agit donc également d'un duel entre des marchands et des héros.

Friedrich List, ancêtre de l'ordre du grand espace

Dans sa généalogie intellectuelle d'une voie (géo)politique particulière pour l'Allemagne, Kisoudis fait commencer le processus de conscientisation de l'Allemagne par Friedrich List (1789 - 1846), auquel il ne veut pas attribuer aujourd'hui le rôle d'un précurseur de l'État-nation allemand ou de l'Union européenne - il remarque ici avec pertinence que de tels rôles sont toujours liés à l'époque concernée - mais le rôle de l'architecte de la notion de Grand Espace (Grossraum). Alors que List voulait protéger l'Allemagne contre la grande puissance universaliste qu'était l'Angleterre avec son impérialisme en lui imposant des droits de douane, l'Allemagne doit aujourd'hui offrir à l'Europe une alternative à l'UE aujourd'hui téléguidée par les transatlantiques, afin qu'elle puisse s'affirmer face aux États-Unis, eux aussi universalistes.

La Mitteleuropa comme solution à la situation centrale de l'Allemagne

Cette orientation (centre)-européenne est notamment nécessaire parce que l'Allemagne ne dispose pas de frontières naturelles en raison de sa situation centrale. Kisoudis voit dans la Mitteleuropa la forme géopolitique de la voie particulière de l'Allemagne, qui peut s'opposer aussi bien à l'ancrage géopolitique à l'Ouest qu'à la rééducation libérale.

Au cours de son ouvrage, l'auteur montre cependant que les architectes du Sonderweg allemand se sont souvent écartés de la voie des héros et ont tenté de suivre celle des marchands: l'ère bismarckienne a été suivie en Allemagne par des idées impérialistes, comme par exemple dans l'Association navale allemande, la bourgeoisie allemande faisant désormais la promotion d'une grande flotte sous la forme d'une puissante marine de guerre qui se soumettrait le monde. Les causes de la "catastrophe allemande" se situent dans la promotion de ces idées impérialistes. L'Allgemeine Deutsche Verband (plus tard Alldeutscher Verband), fondée en 1891, lui sert d'exemple pour illustrer le conflit entre l'idée d'amitié entre les peuples et le chauvinisme.

L'amitié entre les peuples contre le chauvinisme

Alors qu'Ernst Hasse, par exemple, défendait l'égalité des droits entre les puissances mondiales et se prononçait en faveur d'un Zollverein centre-européen, vecteur de la puissance mondiale allemande, Heinrich Claß (photo), arrivé à la tête de l'Alldeutscher Verband en 1908, défendait une politique fortement marquée par la théorie du darwinisme social et la théorie de la race. Kisoudis décrit les conflits et les recoupements entre les deux approches, notamment à travers le débat sur les buts de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Alors que le premier courant culminait avec les plans du chemin de fer Berlin-Bagdad et les revendications pour la création d'une association économique centre-européenne, comme par exemple chez le représentant le plus connu de l'idée de la Mitteleuropa, Friedrich Naumann, le second courant ne voit la Mitteleuropa que comme une étape intermédiaire avant de s'étendre à l'Europe de l'Est selon une méthodologie impérialiste, comme l'ont fait les dirigeants allemands pendant la Première Guerre mondiale avec la région "Ober Ost" et pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du "Generalplan Ost". A ce stade, Kisoudis se range du côté de la politique de la Mitteleuropa dans le sens de l'entente entre les peuples et contre le chauvinisme. Si l'Allemagne veut reprendre sa voie particulière, elle doit montrer à l'Europe une alternative sous la forme de la Mitteleuropa, dans le sens d'un lien vers l'Est, également pour pouvoir surmonter la menace polonaise de l'Intermarium. La guerre actuelle autour de l'Ukraine prouve qu'un lien étroit avec l'Ouest, face à l'essor économique de l'Asie, ne peut que laisser l'Allemagne et l'Europe du côté des perdants.

La Mitteleuropa et la multipolarité - une introduction réussie au débat sur l'avenir de l'Allemagne

Enfin, Kisoudis fait remarquer avec pertinence que la multipolarité nécessite également un autre état d'esprit, axé sur des notions traditionnelles telles que l'honneur, la foi et la cohésion - des valeurs qui, selon lui, sont aujourd'hui vécues de manière plus convaincante en Hongrie et en Turquie que dans l'Ouest désormais contraint de vivre sous la bannière arc-en-ciel. Son livre est une introduction réussie à la thématique de la multipolarité et à la possibilité d'un Sonderweg allemand (= une voie particulière de l'Allemagne). Pour ceux qui souhaitent approfondir cette thématique, nous recommandons les ouvrages "Geopolitische Zeitwende" de Sascha Roßmüller, auteur de mensuel Deutsche Stimme, et "Konflikte der Zukunft" d'Alexander Douguine.

Commande: https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplaken/176668/mitteleuropa-und-multipolaritaet?number=9783949041877

19:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitrios kisoudis, mitteleuropa, livre, europe, affaires européennes, politique internationale, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 03 juillet 2023

Friedrich Georg Jünger et les mythes grecs: Apollon, Pan et Dionysos

Friedrich Georg Jünger et les mythes grecs: Apollon, Pan et Dionysos

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/friedrich-gerog-junger-e-i-miti-greci-apollo-pan-e-dioniso-giovanni-sessa/

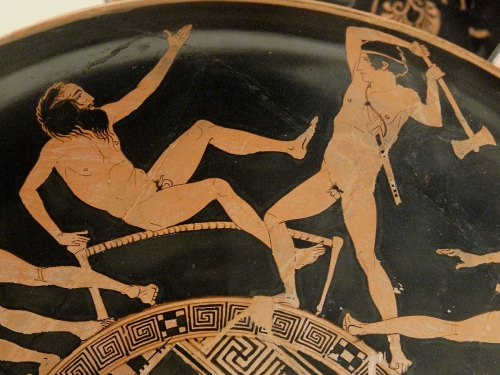

Un texte vient de sortir en librairie qui non seulement nous permet de saisir la grandeur spéculative et littéraire d'une des figures "secrètes", apparemment marginales, de la culture du 20ème siècle, mais qui nous confronte aussi à la pauvreté de notre temps, au "désastre" de la modernité, à l'isolement atomistique de l'homme face au cosmos. Nous nous référons au volume de Friedrich Georg Jünger, frère d'Ernst, plus connu, Apollo, Pan, Dionisio, publié par les éditions Le Lettere et édité par Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari (pp. 283, euro 18.00). En 1943, un petit opuscule a été publié sous le même titre, que l'auteur a fait suivre d'un essai intitulé I Titani (= Les Titans) en 1944. En 1947, les deux livres, auxquels ont été ajoutés deux chapitres consacrés aux Héros et à Pindare, ont été rassemblés dans le volume Mythes grecs. L'édition italienne que nous présentons est une traduction de ce livre. On doit à Bosincu une rédaction impeccable.

Ces pages représentent "l'un des trésors de ce continent submergé qu'est la littérature de l'émigration intérieure [...] dont les représentants sont restés dans l'Allemagne nazie, vivant comme des "exilés" dans leur patrie" (pp. 8-9). En effet, sous la République de Weimar, Friedrich Georg, avec son ouvrage Aufmarsch des Nationalismus, s'était fixé comme objectif de "faire de ses lecteurs [...] un nouveau sujet (de l'histoire) qui pourrait transformer la jeune république en une communitas totalitaire" (p. 110). Il participe ainsi au mouvement culturel hétérogène et vivant des intellectuels révolutionnaires-conservateurs, dont les idéaux ont été trahis par le national-socialisme au pouvoir. Dans l'essai introductif bien informé, vaste et organique, Bosincu présente les moments généalogiques de cette culture anti-moderne, une réponse à la crise induite par l'affirmation du Gestell, de l'implant techno-scientifique au service de la Forme-Capital. Il s'attarde notamment sur les figures de Schiller, Carlyle et Chateaubriand. Ce dernier, dans le Génie du Christianisme, en appelait, contre le présent historique dans lequel il était destiné à vivre, aux "intérêts du coeur" (p. 41).

Il fait appel, conformément à la sensibilité romane, à une connaissance autre que la raison calculatrice. Dans ses pages chargées d'émotion, se dessine : "après le sermo propheticus, le sermo mysticus et l'écriture ascétique [...] un style psychique alternatif à celui qui prévalait" (p. 41) à l'époque contemporaine, qui tendait à réaliser l'utile par la réduction de la nature à une res extensa à la disposition du maître de l'entité, l'homme. Les antimodernes, qui ont eu tant d'influence sur Friedrich Georg, n'ont pas cherché, sic et simpliciter, à explorer les traits d'une possible "autre subjectivité" que la moderne, mais ont visé à la réaliser en utilisant le trait démiurgique de leurs écrits.

Fondamentalement, explique Bosincu, en se référant à l'exégèse du gnosticisme par Eric Voegelin, ils étaient habités par une véritable horreur de l'existant et devenaient les porteurs d'un savoir sotériologique. Le gnostique : "connaît la matrice de la misère (temporaire) de l'homme [...] est en possession d'une sotériologie qui "donne à l'homme la conscience de sa déchéance et la certitude de la restauration de son être originel"" (p. 53). La fuite du moderne est centrée sur la "sotériologie de l'intériorité". Selon l'éditeur, Jünger a connu deux phases différentes de cette attitude néo-gnostique : dans sa jeunesse, il était proche du prométhéisme "wotaniste" du nazisme et de la "mobilisation totale".

Cette référence visait à construire une subjectivité "active", animée par la volonté de puissance, destinée à dépasser l'individu bourgeois. Dans la phase d'"émigration intérieure", dont témoignent de façon paradigmatique Apollon, Pan, Dionysos, par l'influence du monde spirituel hellénique médiatisé par les lectures de Walter Friedrich Otto, et anticipant la psychologie des profondeurs de Hillman, Jünger devient le porteur de l'"homme total" schillérien, dans la psyché duquel la puissance titanesque revient se réconcilier avec les potestats des trois dieux en question. Cette métamorphose a amené notre homme à mûrir : "Le respect de la vie dans sa nature élémentaire", car il a pris conscience que : "le présupposé de la modernisation technologique est [...] la désanimation de la nature" (p. 99). La physis est vécue comme transcendant l'horizon humain : il y a un fossé évident entre le flux du devenir et de l'histoire, accumulateur de ruines, et les rythmes éternels et cycliques de la nature.

Le paganisme jüngerien est un "paganisme de l'esprit" qui s'adresse à une dimension inclusive profonde : "le noumène d'où jaillissent l'histoire et l'expérience empirique" (p. 111). L'auteur montre qu'il adhère à une perspective mythique : il croit que dans chaque entité, dans l'intériorité de l'homme et dans ses activités, un dieu agit. Le divin palpite, il s'expérimente. La technique elle-même n'est pas une simple expression de la raison instrumentale, mais a des racines mythiques, titanesques, prométhéennes.

Pour échapper à sa domination réifiante, l'homme doit retrouver la dimension imaginaire : ce n'est qu'en elle, et non dans les concepts qui statisent le réel, qu'il est possible de retrouver le souffle d'Apollon, de Pan et de Dionysos, l'éternelle métamorphose animique de la physis. Ces dieux sont dans une relation d'"antithèse fraternelle" (p. 244). Pour en retrouver le sens, il faut se pencher sur la coincidentia oppositorum, sur la logique du troisième inclus: "Apollon est exalté comme l'archétype à la base d'un style cognitif et existentiel qui privilégie la raison contemplative et le sens de la mesure" (p. 135), antithétique à l'hybris prométhéenne du nazisme et du capitalisme cognitif de nos jours. Pan incarne le "principe de plaisir" par opposition au "principe de performance", la légèreté de vivre que l'on peut éprouver en se plaçant dans la nature sauvage, perçue comme étrangère par l'homme moderne. La nature se suffit à elle-même, ce dont Karl Löwith était également conscient. Dionysos, enfin, est le dieu qui libère des fixités identitaires, de la dimension téléologique de la vie. Sa potestas met en échec la "folie enveloppée dans l'apparence de la raison" (p. 139).

Le Jünger de l'"émigration intérieure", à notre avis, est porteur d'un contre-mouvement gnostique non néognostique (Gian Franco Lami), capable de ramener l'homme à la physis, à la vie éternellement jaillissante du cosmos. Le cosmos, dans les pages d'Apollon, Pan, Dionysos, n'est pas amendable, comme le croyaient les gnostiques, et avec eux les chrétiens et leurs substituts modernes (positivistes, marxistes, etc.) car, comme l'affirme Héraclite (fr. 30) : "Il est identique pour toutes choses, aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait, mais il a toujours été, il est et il sera un feu éternellement vivant, qui selon la mesure s'allume et selon la mesure s'éteint". Apollon, Pan, Dionysos montre, comme l'a affirmé Calasso, que les dieux anciens ont trouvé refuge dans la littérature. C'est l'extraordinaire modernité des anti-modernes, dont parlait Antoine Compagnon.

20:18 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, livre, dieux grecs, paganisme, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 juin 2023

L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps

L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps

Par Giovanni Damiano

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/uomo-natura-tecnica-libro-giovanni-sessa-icone-possibile-265250/

Rome, 25 juin - Avant-propos : le nouveau livre de Giovanni Sessa, très important et intitulé Icone del possibile: giardino, bosque, montagna (Oaks, 2023), se distingue par son originalité et la richesse de son argumentation. Plutôt qu'un compte-rendu, je tenterai ici d'indiquer, sous forme de notes, une série d'aspects qualificatifs du texte de Sessa, en y ajoutant quelques réflexions supplémentaires.

1) Tout d'abord, le livre de Giovanni Sessa aborde le sujet dans une perspective anti-dualiste très claire, à ne pas lire cependant dans le sens de l'et-et, bien sûr, où l'et-et se prête au malentendu de la synthèse conciliatrice. D'un autre côté, il ne faut pas non plus craindre l'aut-aut, à condition de ne pas l'interpréter comme une opposition rigide, ou pire, essentialisée, mais plutôt comme l'une des voies par lesquelles la physis se manifeste. L'et-et lui-même peut donc être admis, précisément comme l'un des modes de la physis. Mais il est tout aussi important de ne pas tomber dans le monisme, dont le risque suprême, traditionnellement, est le triomphe de l'indéterminé, de la dissolution des différences. En bref, il faut comprendre la physis comme un champ de tension dans lequel tout peut entrer en relation, mais de manière tensionnelle, ce qui est précisément aussi la position de Sessa.

Giovanni Sessa et la redécouverte de la grécité archaïque

2) Parler de physis, plutôt que de nature, comme le fait Sessa, c'est vouloir récupérer la pensée grecque archaïque, en vue d'une tentative de donner naissance à un nouveau commencement d'origine. Une tentative de regarder la nature précisément à partir de la perspective originelle de la pensée grecque archaïque, en essayant donc, et en même temps, de la rendre à nouveau pensable dans le présent. Une physis qui ne doit donc pas être comprise comme une relique érudite d'époques irréversiblement révolues ou comme une référence stérilement "cultivée" ou intellectualiste, mais plutôt comme une mémoire vivante dans le présent.

3) Sessa lit à juste titre physis comme dynamis, faisant ainsi allusion à l'extraordinaire puissance de la nature, à son immense réservoir de possibles. D'où précisément le titre du livre de Sessa, placé entièrement sous le signe du possible. L'icône, en revanche, renvoie à l'œuvre louable de Ludwig Klages qui, à propos de l'objet, dans lequel la vie se raidit, perdant sa mutation continue, voyait précisément dans l'image ce qui perpétue le devenir de la physis. Les icônes du possible sont donc les images toujours changeantes de la puissance de la physis, autre aussi de l'écologie, dans laquelle, dès son nom, le logos résonne comme une puissance qui divise de façon dualiste l'essence (la réduction de la physis à un simple concept) de l'existence (la manifestation concrète de la physis), finissant ainsi par commettre un physiocide (voir la préface de Romano Gasparotti à l'ouvrage de Sessa).

4) Dans le sous-titre de son livre, comme un nouveau rejet de tout dualisme rigide, qui nierait le dynamisme, le renouvellement de la nature dans son immanence, Sessa juxtapose la forêt et la montagne au jardin, ou plutôt à l'artificialité technique. Nature et culture, nature et technique sont ainsi placées dans un rapport qui n'est pas seulement contrastif, qui ne s'exclut pas mutuellement, aussi parce que nature et culture, certes pas de manière harmonieuse et pacifiée, mais plutôt souvent problématique, "coexistent" néanmoins, cohabitent. On pense à Arnold Gehlen, qui notait que la culture était précisément un concept anthropo-biologique, selon lequel la culture de l'homme n'est pas détachée de la nature, elle n'est pas une sphère autonome, complètement détachée de la nature, mais elle est structurellement imbriquée avec elle. L'homme est donc un être en devenir, pleinement impliqué dans le devenir de la physis. Si ce lien était rompu, nous serions confrontés à un tournant ontologique radical, c'est-à-dire à la naissance d'une nouvelle ontologie, d'un nouveau statut ontologique de la nature et de l'homme.

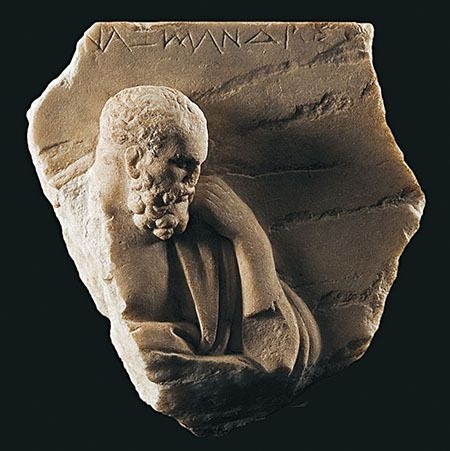

Socrate, Platon et Aristote

5) Pour la pensée originelle de la physis, l'homme en faisait pleinement partie. En reconstituant, de manière évidemment très sommaire, cette généalogie, on peut commencer par Anaximandre, qui pensait que les hommes provenaient de poissons ou d'autres animaux ressemblant à des poissons (voir DK 12 A 11 et 30). Et en effet, chez tous les autres soi-disant présocratiques, l'homme est toujours immergé dans la physis, sans occuper une place particulièrement privilégiée par rapport à elle.

Et même le soi-disant "tournant anthropocentrique" des Sophistes est plus un lieu commun historiographique qu'autre chose; par exemple, Mauro Bonazzi note qu'avec les Sophistes, c'est la perspective qui change, et non les sujets traités, en ce sens que l'homme n'est pas, pour ainsi dire, retiré de la physis pour être étudié en toute autonomie, à tel point que Bonazzi va jusqu'à affirmer que "la physis en tant que telle demeure, c'est le point de départ de toute recherche".

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Il en va tout autrement avec Platon. Les idées platoniciennes, selon Mario Vegetti, naissent principalement dans la sphère des "valeurs éthiques" (beau, juste, bon) ou dans la sphère épistémique des mathématiques (égal, etc.). Il est donc très difficile d'étendre la relation idée-chose au monde des objets naturels, y compris l'homme. Cela expliquerait le recours au programme cosmogonique exposé dans le Timée, avec l'intervention, non fortuite, d'un véritable artisan (le Démiurge) qui, s'il ne crée pas à partir de rien, donne néanmoins lieu, précisément parce qu'il est artisan, à un artificialisme technique évident. Et c'est pourquoi le Platon médiéval, grâce au célèbre Commentaire sur le Timée de Chalcis, était surtout celui du Timée, qui se prêtait facilement à une relecture - Vegetti ne cesse de l'affirmer - dans le cadre de la théologie chrétienne créationniste.

Au contraire, il ne me semble pas exagéré de rappeler comment la pensée biologique d'Aristote s'enracine dans la tradition naturaliste présocratique, dont le Timée tire la conception de la physis comme une réalité dotée d'un ordre et d'une existence autonomes. Ce n'est pas un hasard si la définition de l'homme chez Aristote se réfère au zoologique et non à l'anthropologique. L'être humain est traité comme l'un des animaux; en bref, il n'est pas au centre du processus naturel, mais simplement l'une de ses parties. L'homme naît dans la zoosphère et s'en distingue ensuite, mais à la base se trouve, comme chez Anaximandre, l'idée d'une continuité entre l'homme et l'animal. Si bien que l'homme, même en tant qu'animal politique, partage précisément la politisation avec les autres animaux, comme l'explique un passage fondamental de l'Historia animalium (I 1, 488a), où il est dit qu'il y a des animaux qui vivent seuls et d'autres en communauté, et d'autres qui peuvent vivre les deux à la fois. L'homme peut vivre les deux, et dans son aspect communautaire, il est comparé aux abeilles, aux guêpes, aux fourmis, aux grues. Par conséquent, puisque seul le logos est ce qui différencie réellement l'homme de tous les autres animaux, la véritable anthropogenèse est donc le logos lui-même (voir Politique, 1253a 9-18). Seul le logos représente le facteur véritablement dirimant/discriminant qui marque le "détachement" décisif de l'homme de la zoosphère.

L'ambiguïté de Prométhée et le dilemme de la technologie

6) Je termine ces brèves notes par un addendum, tout aussi schématique, sur le Prométhée platonicien, en partant toutefois de l'hypothèse, partagée par Sessa, que le Titan ne doit pas être isolé, ni valorisé unilatéralement, du moins si l'on veut rester fidèle à sa matrice grecque d'origine, mais plutôt inscrit dans une perspective beaucoup plus large dans laquelle, par exemple, il entrerait dans une relation, certes jamais linéaire et pacifiée, même avec Orphée, à l'encontre des thèses bien connues de Pierre Hadot. Et cela parce que le monde grec, dans son clair-obscur, laisse la place aux contraires, dans leur relation toujours précaire, fragile.

Or, en rappelant au passage qu'en réalité même le mythe de l'Androgyne, raconté par Aristophane dans le Symposium, raconte la condition, je dirais ontologique et en même temps existentielle, de l'homme, ou plutôt sa parabole d'une plénitude et d'une unité perdues, au manque et au désir actuels (impossibles?) de revenir à cette plénitude originelle, sur Prométhée, il faut dire tout de suite, dans le sillage de Jean-Pierre Vernant, qu'il y a une ambiguïté, une duplicité constitutive du Titan déjà mise en évidence par Hésiode, où Prométhée est à la fois le "vaillant fils de Japet", bienfaiteur de l'humanité, et l'être "aux pensées rusées", à l'origine des malheurs de l'homme. Il faut d'ailleurs rappeler que Pandore est aussi un produit technique, l'œuvre d'un démiurge qui la fabrique à partir de la terre et qui, dans les variantes, est tantôt Héphaïstos, tantôt Epiménide, tantôt Prométhée lui-même. Pandore est également inséparable de Prométhée, dans le sens où - comme le dit Umberto Curi - ce n'est pas l'inconscience de l'insipide Epiméthée qui est la cause des maux de l'homme, mais la philanthropie de Prométhée, car sans le sacrilège de ce dernier, l'humanité n'aurait jamais connu les "afflictions douloureuses" dont Pandore a été l'intermédiaire.

Pour en revenir à Platon, Prométhée apparaît dans les passages du Polyptyque 274c-d, où, le règne de Kronos ayant pris fin, ce qui leur permettait de mener une vie bienheureuse, exempte de douleur et de chagrin, les hommes, restés faibles et en proie aux animaux, privés de moyens et d'art (techne), sont aidés précisément par Prométhée, Héphaïstos, Athéna et "d'autres". Cela signifie que A) la techne est l'enfant d'un état d'indigence, de faiblesse chronique, de manque, et B) qu'en effet les technai de Prométhée (le feu), d'Héphaïstos et d'Athéna (la métallurgie) et des "autres" (les techniques de l'agriculture) ne suffisent pas, car l'art vraiment nécessaire, vraiment fondamental, la techne basilikè, l'art de la royauté, c'est la politique. Par conséquent, même le don de Prométhée est non seulement insuffisant en soi, minimisant ainsi clairement la capacité "sotériologique" supposée du feu, mais aussi subordonné à l'art de la royauté.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

Mais le fait est que les dons des dieux ne suffisent pas à l'homme qui, une fois de plus, a besoin de l'art de la politique, de la politikè techne, pour laquelle Zeus envoie Hermès avec la tâche d'apporter à l'homme la modestie et la justice aptes à fonctionner comme poleis kosmoi, comme l'ordonnancement des cités des hommes (Protagoras 322b-c). Ainsi, une fois encore, les dons de la technologie ne suffisent pas à sauver une humanité intrinsèquement déficiente et manquante. Au contraire, c'est précisément la technologie qui nous fait prendre conscience de cette inaptitude de l'homme à survivre. Et comme le souligne encore Curi, dans cette version du mythe prométhéen, c'est donc Zeus qui apparaît véritablement philanthropos, dans la mesure où ce sont ses dons qui permettent la survie de l'homme.

Enfin, le rôle et la fonction des techniques, toujours dans ce cas, en sortent drastiquement réduits, car d'une part elles sont inférieures à la physis, dont elles ne peuvent égaler le potentiel, et d'autre part elles sont complètement subordonnées à la politique. En somme, la technique se révèle être un doron-dolon, un don trompeur, annonciateur de maux, car elle nous fait croire à un salut qu'elle ne peut finalement pas nous accorder. En synthèse extrême, nous avons d'un côté la nécessité de la technique, de l'autre le désenchantement lucide de celle-ci; de cette relation, pourtant difficile à démêler et peut-être même contradictoire, il est indispensable de partir, sous peine de se réfugier soit dans des archéologies anhistoriques, soit dans des aventurismes utopiques " futuristes ".

13:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giovanni sessa, philosophie, grèce antique, humanités gréco-latines, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 24 juin 2023

Le grand hospice occidental: le "déclin de l'Occident" selon Eduard Limonov

Le grand hospice occidental: le "déclin de l'Occident" selon Eduard Limonov

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/grande-ospizio-occidentale-il-tramonto-delloccidente-secondo-eduard-limonov-giovanni-sessa/

Depuis des décennies, la scène littéraire, en Italie, connaît le succès d'auteurs et de textes en phase avec l'"intellectuellement correct". Rares sont les écrivains et les penseurs qui ont réussi à s'imposer avec des œuvres clairement dissidentes par rapport à la culture dominante. Cette fois-ci, nous pensons qu'Edouard Limonov y parviendra avec un livre publié par Bietti, Grande ospizio occidentale, édité par Andrea Lombardi (pp. 233, 21,00 euros). Il s'agit de pages qui, tant du point de vue littéraire que du point de vue du contenu, dégagent une grande puissance. La prose de Limonov est caustique, elle s'en prend aux idoles du présent post-moderne, mais elle est aussi captivante, capable d'engager le lecteur. Le volume se lit d'une traite. Mais qui était Limonov, mort d'un cancer en 2020, au milieu des restrictions causées par la pandémie de Cov id-19 ? Le journaliste parisien Alain de Benoist le précise dans l'introduction: "Poète et voyou, vagabond et majordome, milicien pro-serbe pendant la guerre de Bosnie [...] opposant dans l'âme, fou de littérature, amateur de femmes et de bagarres, opposant puis partisan de Poutine" (p. 11).

Limonov, après l'effondrement de l'URSS, a fondé le Parti national-bolchevique avec Douguine (les destins des deux hommes prendront plus tard des chemins différents). Né en Russie, mais ayant longtemps vécu en Ukraine, l'écrivain connaissait parfaitement la réalité du monde occidental, ayant séjourné assez longuement à New York et, à partir du début des années 1980, à Paris. La biographie fictive que lui a consacrée Emmanuel Carrère, publiée en Italie par Adelphi, l'a fait connaître il y a quelques années. L'édition italienne du Grand hospice occidental est une traduction de l'édition française de 2016. En réalité, le volume a été écrit par Limonov entre 1988 et 1989. La thèse centrale est illustrée par le titre. Vivre dans les sociétés occidentales (notons que pour Limonov, la Russie et la Chine font également partie de leur groupe), c'est comme séjourner dans une maison de retraite. L'Occident est une maison pour les personnes âgées "malades", réduites à un état pré-comateux par le capitalisme cognitif (pour l'auteur, la France de la fin des années 1980 est un paradigme exemplaire), qui ont perdu depuis longtemps l'élan faustien, l'énergie vitale qui leur permettait de se présenter au monde comme des créateurs de civilisation : "Un hospice géré par les autorités publiques (appelées ici "administrateurs") et peuplé de patients vivant sous sédatifs" (p. 13). Tout est sénescent, privé de vie réelle.

Limonov s'éloigne des pages de 1984 d'Orwell, un ouvrage lu non pas comme une prophétie politique, mais comme un simple enregistrement et une description de la violence explicite que les totalitarismes du 20ème siècle ont utilisée pour opprimer ou éliminer les minorités dissidentes. Au contraire, le pouvoir exercé par les "administrateurs" de l'Hospice a un côté doux : il passe par le contrôle psychologique-imaginal des masses, et est encore plus envahissant et dangereux que le pouvoir totalitaire du passé. En effet, "aujourd'hui [...] la télévision contrôle la population. Mais elle le fait à travers ce qu'elle montre, pas en l'observant" (p. 23). La violence douce repose sur l'exploitation des faiblesses des asservis qui sont poussés à considérer comme seul horizon existentiel possible la réalisation du bien-être matériel comme une fin en soi. Les masses contemporaines sont amenées à penser la pauvreté comme quelque chose de honteux, elles sont terrifiées par la crise économique, projetée comme imminente, et le chômage qui en découle. L'habitant de l'Hospice : "Assommé par le jonglage des blaireaux, au rythme des statistiques, [...] immergé dans le bourdonnement d'une musique pop de plus en plus vulgaire [...] l'habitant [...] des villes industrialisées prospères fait une course accélérée de la naissance à la retraite" (p. 28). Cette humanité bornée est terrifiée par la liberté, les choix individuels et divergents, l'esprit critique. En effet, le principal précepte en vigueur à l'Hospice identifie l'"Agité", sujet extrêmement dangereux, à marginaliser et à isoler.

Afin d'endormir les masses et de les forcer à embrasser inextricablement la simple réalité matérielle du monde, on leur rappelle souvent le résultat que la pensée de l'"Agité" a eu et pourrait avoir. En ce sens, les images d'Auschwitz ou du Goulag jouent un rôle "éducatif" et sédatif, ou celles qui proviennent de l'extérieur de l'hospice, du tiers-monde où les gens meurent de faim, sont utilisées à cette fin. Le patient modèle est celui qui adhère pleinement à la "vie assurée" que l'hospice dispense généreusement. Parmi les "Agités", les plus dangereux sont ceux qui, dans un monde qui a en fait oublié le sens de la virilité et du risque, du gâchis, se remettent à regarder le Héros comme la figure de référence d'un avenir possible. Leurs ambitions sont étouffées dans l'œuf: c'est le fait du révisionnisme historique, qui met en œuvre l'habituelle reductio ad Hitlerum contre les "Agités" émergents. Un nouveau modèle anthropologique se trouve, au contraire, dans la Victime. Dans l'hospice, le "dernier homme" nietzschéen vit à l'aise, sa vie est faite de "demi-passions du jour et de demi-passions de la nuit". Un homme qui a oublié le sens du destin.

Ses seules préoccupations sont la recherche du plaisir, de plus en plus dégradé, et la prospérité, pour laquelle il s'est livré à la dévastation de la nature. Il vit une éternelle adolescence ludique : "Portant des couleurs puériles et criardes, comme s'il était un clown, l'homo hospitius transforme son existence en roman-photo" (p. 153). Une photo-histoire mise sous protection par les pourcentages, par la société numérisée, par ceux qui créent l'information qui est ensuite propagée au Peuple, une sorte de divinité intouchable seulement en paroles, mais en fait violée chaque jour dans sa dignité. Un dogme prévaut sur tous : "Ne jamais, au grand jamais, troubler la paix du monde télévisuel, miroir de l'harmonie immaculée de l'Hospice" (p. 171). La musique pop devenue incontournable contribue à détourner les jeunes : "de leur tâche ancestrale, un instinct purement biologique qui les pousse à arracher le pouvoir aux vieux" (p. 179), tout comme la sexualité "libre" qui : " enlève de l'énergie à une [...] pulsion intrinsèquement plus forte, l'instinct de domination " (p. 188).

Limonov estime que pour sortir de la stagnation dans laquelle se trouve l'hospice, il est nécessaire de rouvrir les portes à la vie, aux passions, à la douleur, à la nature. Retrouver le sens et la signification de se dépenser pour soi et pour la communauté. Heureux donc le monde capable d'honorer les Héros !

18:53 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édouard limonov, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 juin 2023

Nietzsche et les Grecs : une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques

Nietzsche et les Grecs: une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/nietzsche-e-i-greci-una-silloge-dellistituto-italiano-per-gli-studi-filosofici-giovanni-sessa/

L'expérience spéculative et existentielle de Friedrich Nietzsche représente un tournant dans l'histoire de la pensée européenne, distinguant deux époques différentes de la philosophie : avant Nietzsche et après lui. Cette affirmation est confirmée dans l'ouvrage Nietzsche e i Greci. Tra mito e disincanto (Nietzsche et les Grecs. Entre mythe et désenchantement), actuellement dans les librairies d'Italie grâce aux presses de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici-Scuola di Pitagora (pp. 175, euro 18.00), édité par Ludovica Boi. Le volume rassemble une série de contributions sur le thème "Nietzsche et les Grecs", élaborées au cours de deux journées d'étude qui se sont tenues les 21 et 22 octobre 2019 dans les locaux de l'Institut au Palazzo Serra di Cassano à Naples. Il s'agissait de réunions et de séminaires organisées dans le cadre du projet "Les Grecs au miroir des Modernes". Le livre se compose de deux parties, chacune contenant trois essais. La préface est signée par Francesco Fronterotta, tandis que l'introduction est signée par l'éditeur.

L'idée centrale, qui traverse tous les essais, est l'existence d'une continuité philologique-philosophique substantielle dans le parcours du penseur de Röcken. Ludovica Boi note que "s'il est indéniable que Nietzsche n'a jamais fait l'éloge de la méthode historiciste [...], il est tout aussi vrai que l'habitus philologique s'est enraciné en lui dès ses jeunes années et ne l'a jamais abandonné" (p. 13). La philologie fut en effet l'instrument avec lequel le penseur de l'éternel retour donna de l'ordre à sa propre nature intuitive et géniale. Nietzsche l'a transformée en : "un savoir-faire d'orfèvre qui contrecarre l'accélération de la modernité tardive [...] avec ses lectures superficielles et hâtives" (p. 13). D'un point de vue général, la civilisation grecque s'est révélée être, pour le philosophe, un marqueur indispensable de sa propre recherche, un engagement intellectuel intensément vécu. Ces deux éléments doivent donc être dûment pris en compte par quiconque entreprend l'exégèse du parcours théorique de l'Allemand, qui ne peut être distingué en "phases" rigidement opposées, puisqu'il met en évidence des traits unitaires. Nietzsche, tout en voulant reproposer le modus vivendi hellénique, reste un moderne, où l'instance épistrophique se conjugue avec le désir de démythification. C'est autour de cette ambiguïté que les auteurs ont développé leur travail herméneutique.

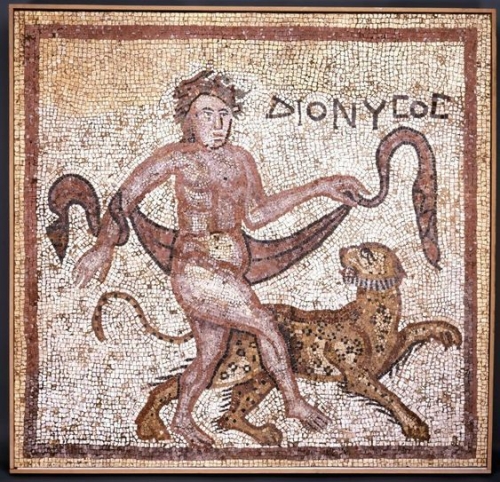

Gherardo Ugolini lit La naissance de la tragédie dans une perspective anti-aristotélicienne, en se concentrant notamment sur le décryptage de la "catharsis tragique". À ce sujet, les lectures de Lessing, Goethe et Bernays étaient pertinentes à l'époque. Le premier était porteur d'une exégèse "morale" de la catharsis, le second l'interprétait à la lumière de l'autonomie de l'esthétique, le troisième dans une clé "médico-pathologique". Nietzsche n'est pas convaincu de l'existence dans les représentations tragiques d'une libération "morale" et, reprenant le langage de Bernays, "ne croit pas du tout au potentiel thérapeutique inhérent à la tragédie" (p. 38). Il nie qu'il puisse y avoir une résolution "positive" de la condition tragique, la tragédie reproduisant l'extase dionysiaque. Dans la tragédie attique, le déchargement du dionysiaque, dont le chœur est témoin, dans le monde des images apolliniennes était évident. La seule catharsis possible était donc dans le dionysiaque : "compris comme la dissolution de l'identité et des catégories spatio-temporelles" (p. 43). Il est resté fidèle à cette conception jusqu'aux œuvres de sa maturité.

Dionysos, tel que saisi par Ludovica Boi, est le fil rouge omniprésent chez Nietzsche. Dans ses premiers écrits, il fait allusion à l'"unité essentielle" (Ur-eine), qui peut être expérimentée par le dépassement du principuum individiationis dans l'expérience extatique. Il la conçoit, en vertu de l'influence schopenhauerienne, en termes transcendantaux. Par la suite, grâce à la leçon tirée du préplatonisme et en particulier d'Héraclite, il s'approche de la coïncidentia oppositorum. Dans les écrits ultérieurs, ce sera précisément la réflexion sur le pouvoir de Dionysos qui déterminera dans sa vision la "dissolution de l'opposition du devenir et de la mort": "dissolution de l'opposition du devenir et de l'être, du moment et de l'éternité, du "monde vrai" et du "monde apparent"" (p. 50). À ce stade, l'"unité essentielle" sera expérimentée en termes de pure immanence, au-delà de tout dualisme ontologique et métaphysique. En conclusion, "Nietzsche radicalise les hypothèses déjà présentes dans la Geburt, en affirmant [...] une divinisation du devenir" (p. 51). Plus précisément, Dionysos symbolise la totalité de l'être ; il enseigne à l'humanité que la mort est liée à la vie. Pour l'auteur, ce dépassement du dualisme représente l'héritage le plus significatif du philosophe, qui réapparaîtra au 20ème siècle dans l'idéalisme magique de Deleuze, Klossowski et Evola.

Max Bergamo traite du "caractère mixte" de Platon. Pour l'exégèse, il utilise des sources inédites telles que les notes du brillant élève de Nietzsche, Jakob Wackernagel. Par "caractère mixte", Nietzsche entend se référer à Platon, le lisant comme un philosophe chez qui l'écho de la sagesse hellénique archaïque pythagorico-heraclitéenne-socratique peut encore être entendu, présent même dans son choix de dialogue, par rapport auquel, en même temps, la spéculation de l'Athénien marque une rupture claire avec l'introduction du dualisme onto-gnoséologique. Le caractère "non original" de Platon aurait été déduit par Nietzsche à la lecture d'un passage de Diogène Laertius. Valeria Castagnini évoque la vie de l'érudit dans sa jeunesse : "exposant le lien entre le choix de la profession académique [...] et le tempérament du jeune Nietzsche" (p.16). On comprend comment, de cette manière, l'universitaire a fait sien un élément qualificatif de l'enseignement de Nietzsche, à savoir le rapport incontournable entre la vie et la pensée, l'existence et la science.

Edmondo Lisena aborde le rapport du philosophe avec les Grecs autour de l'"admirable année" 1875. À cette époque, le penseur était fermement convaincu que seule une pensée "impure" était capable de réagir face à l'illogisme de la réalité, à la dimension chaotique de la vie. Enfin, Andrea Orsucci exerce son analyse des pages de Umano, troppo umano (Humain, trop humain), en tenant compte de la crise des fondements de la connaissance qui se manifeste à la fin du 19ème siècle. La généalogie de l'esprit libre naîtra d'une confrontation étroite avec les développements de la science.

Un recueil extrêmement intéressant qui entre dans le cœur vital de la philosophie de Nietzsche : la potestas dionysiaque.

Giovanni Sessa

16:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, nietzsche, friedrich nietzsche, hellénisme, dionysos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 juin 2023

Comment tuer le monstre libéral et renaître politiquement?

Comment tuer le monstre libéral et renaître politiquement?

par Iurie Rosca

Préface de l’édition roumaine du livre «Les raisons cachées du désordre mondiale» [1]

Ce livre est écrit par l’une des personnalités les plus remarquables de la très brillante constellation de la dissidence intellectuelle française, qui mènent une bataille exemplaire avec le régime tyrannique qui a usurpé le pouvoir politique en Occident, en particulier après la Seconde Guerre Mondiale. Nous, les ex-communistes d’Europe de l’Est, nous perdons la plupart du temps de vue le fait que les véritables bénéficiaires des résultats de cette guerre n’étaient pas les peuples d’Europe de l’Ouest, qui ont réussi à échapper à l’expansion du communisme soviétique, mais les dirigeants Grande-Bretagne et Etats-Unis. Autrement dit, les vainqueurs ont divisé leurs butin, les Soviétiques ont conquis le centre et l’est du continent, pendant que les Anglo-Saxons ont colonisé la partie occidentale de l’Europe. C’est pourquoi l’effort éditorial de l’Université populaire de Chisinau, sur une période de plusieurs années, est dirigé principalement vers la traduction et la publication, pour le lecteur roumain, de certains auteurs de l’élite intellectuelle française authentique. Le but est de contribuerait à dépasser les clichés de propagande imposés par les maîtres du discours dominant, fondés sur la sacralisation de l’Occident collectif comme expression de la dernière étape du développement civilisationnel.

L’auteur de ce livre, qui allie une érudition très spéciale et une rigueur scientifique exemplaire, apparaît devant nous dans la stature d’un penseur politique qui fait partie de l’admirable tradition européenne des grands critiques du système qui a d’abord triomphé en France. Et le point de départ de cette destruction méthodique de la civilisation européenne millénaire est la soi-disant révolution française de 1789, qui a marqué le début de la colonisation de l’Europe continentale par les élites financières britanniques. Le déicide et le régicide, figures à la base de la République française, constituaient la couche sociale la plus détestée de tous les temps et de tous les peuples – celle des usuriers et des marchands. La nouvelle forme de gouvernement, nous rappelle Valérie Bugault, qui proclame la fin de la tyrannie et le triomphe de la liberté (en établissant le républicanisme et la démocratie, ainsi que d’autres éléments de la théorie politique et économique libérale), établissait en réalité la forme la plus perfide de la tyrannie. Il s’agit, pour la ploutocratie apatride, de mettre en oeuvre l’usurpation de tout pouvoir politique et de transformer l’État en simple outil, paravent marketing pour donner à des gens anonymes et irresponsables des bénéfices illimités.

Pour aider le lecteur à comprendre les origines du monde et l’envergure de la nouvelle caste qui s’est approprié la plupart des richesses du monde, l’auteur nous présente une vaste exposition historique de la montée et du triomphe de l’hyperclasse mondiale et de sa domination graduelle sur les États et les peuples. Valérie Bugault démontre les procédures politiques, juridiques, économiques et financières qui sous-tendent la stratégie à long terme des « maîtres de l’argent » pour établir une domination absolue. La formule qui illustre cette nouvelle réalité, qui a façonné les sociétés modernes, est présente comme un fil rouge tout au long du livre. Le « fait économique » a subordonné le « fait politique », en transformant les États en coquilles vides ou, pour reprendre une expression de la langue roumaine, en formes sans fond.

En d’autres termes, les pays qui étaient autrefois gouvernés par des hommes d’Etat à vocation politique, qui assumaient la mission de garantir le bien commun et la sécurité des gouvernés, ont été mis au service de groupes de type mafieux. Ils conservent leur honorabilité uniquement parce qu’ils ont réussi à imposer leur propre volonté à ceux qui font les lois et gèrent les institutions publiques. Ainsi, l’ensemble de l’appareil d’État est mis au service d’intérêts privés, diamétralement opposés à l’intérêt national et à chaque citoyen. Toute la politique législative, budgétaire, fiscale, douanière, de crédit, ainsi que les relations extérieures et la coopération avec les organes internationaux d’un pays comme la France ou tout autre pays vassalisé par les gangsters du capitalisme corporatif, ne représente que l’expression de leurs intérêts pécuniaires.

Valérie Bugault montre comment la mafia des prêteurs et des marchands est venue subjuguer les États. Parmi les méthodes d’asservissement politique et social des peuples, notre auteur révèle, entre autres, la transformation de la terre en marchandise à la suite du coup d’État de 1789, l’établissement du système de banques centrales qui prive les États de leur attribution royale pour émettre la monnaie, l’imposition du libre-échange comme une forme de colonisation économique de tous les États du monde, la création de systèmes juridiques qui permettent l’anonymat du capital (conglomérats économiques et zones offshore), etc.

L’auteur nous montre que nous assistons à l’annulation du phénomène politique et sa transformation en farce pour les foules; auxquelles le rôle assigné à l’électorat est celui du dindon de la farce. Les partis politiques et les élections servent en réalité à valider aveuglément décisions prises par les tenanciers économiques dans la plus grande opacité. La démocratie de masse n’est qu’un théâtre de marionnettes, derrière lequel se cachent les décideurs économiques qui instrumentalisent toute la farce politique en finançant les partis et leurs représentants aux postes d’État. C’est-à-dire que si les véritables maîtres de la politique sont les barons de l’économie de marché, ils n’ont aucune responsabilité envers le public. L’entière responsabilité repose sur les pitres qui, après avoir joué le rôle de valets du « facteur économique » et perdu toute crédibilité, sont remplacés par d'autres marionnettes, au service des mêmes maîtres, dans de nouvelles farces électorales.

Mais le mérite principal de Mme Valérie Bugault, qui mérite tous nos éloges, ne se limite pas à une critique approfondie du système politico-juridique et institutionnel actuel, qui s’est répandu dans le monde entier à la suite de la mondialisation. Elle est l’auteur d’une conception très solide de la réforme qui vise à réorganiser toute la société sur des principes fondés sur l'intérêt national et le bien commun, mettant fin à la domination d’une élite mondialiste. C’est la vision vraiment révolutionnaire de l’éminente scientifique française. Elle plaide ouvertement et avec des arguments imbattables pour l’abolition du système parlementaire fondé sur le parti, ainsi que pour la liquidation des partis en tant que tels, pour la renonciation au principe de séparation des pouvoirs dans l’État, mais aussi à la cyclicité électorale. L’auteur démontre l’inutilité « des constitutions » qui imposent tous ces principes.

C’est-à-dire que l’auteur est engagé dans une guerre totale et déterminée avec la classe dirigeante qui impose la doxa commune comme des vérités axiomatiques et donc le « politiquement correct » qui constitue une véritable religion laïque en Occident. C’est pourquoi l’auteur mérite de profonds encouragements pour son honnêteté professionnelle, son intégrité morale et son courage civique.

Assumer un tel discours public à l’heure actuelle équivaut à accepter des persécutions sans fin et la marginalisation dans le milieu universitaire et la presse dominante. L’approche de Mme Valérie Bugault est la preuve d’une mission plus élevée, étant le résultat d’une vocation à affirmer la vérité à tout prix. Aujourd’hui, ne pas être le confesseur bienveillant de l’hérésie libérale (avec tout son échafaudage théorique qui est la clé de l’endoctrinement des masses, auxquelles on inculque une « pensée unique », totalitaire), cela signifie défier le pouvoir réel et affirmer la verticalité comme une vertu civique majeure.

Tout au long de son œuvre, Valérie Bugault apparaît comme une figure éminente de la « troisième voie » en économie, au-delà du communisme et du libéralisme, deux systèmes tout aussi pernicieux pour la société. Ou, pour recourir à la formule utilisée par l’auteur elle-même, sa vision est une contribution précieuse au développement de la quatrième théorie économique (formule utilisée dans le Forum de Chisinau, édition 2019).

Le travail et la cause que plaide Valérie Bugault n’offrent ni chaires universitaires ni lauriers académiques ni avancées administratives. Cela offre plutôt l’exemple d’un dévouement total pour la France actuellement dévastée par la kleptocratie extraterritoriale, mais aussi pour d’autres pays. Le modèle de réorganisation radicale de tout le système politique et juridique international, développé par Valérie Bugault, pourrait servir de référence et d’action. La création de l’auteur de ce livre me fait penser aux grands auteurs de la Révolution conservatrice, d’un Carl Schmitt, ainsi qu’au grand penseur politique roumain Mihaïl Manoïlesco (voir en ce sens son œuvre « Le siècle du corporatisme »).

Nous rappelons au lecteur roumain que le premier ouvrage en roumain du même auteur porte le titre « Tuer la ploutocratie. Guide pratique pour le démontage du système»[2], ouvrage rédigé en collaboration avec Jean Remy, maison d’édition de l’Université populaire, 2017.

Iurie Roșca,

Moldavie

+ 373 79 77 44 44 (Telegram, Signal)

e-mail: roscaiurieppcd@gmail.com

chaîne Telegram: https://t.me/iurierosca

[1] Les deux volumes de notre auteur paraîtront bientôt dans la version roumaine à l’Université populaire de Chisinau, République de Moldavie

[2] Le titre original de l’édition française est Du nouvel esprit des lois et de la monnaie - Valérie Bugault, Jean Rémy. Ed. SIGEST, 2017

13:18 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie bugault, livre, finance, histoire économique, dissidence, iurie rosca |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 28 mai 2023

Fils d'Homère

Fils d'Homère

Recension: Hijos de Homero. Un viaje personal por el alba de Occidente, Alianza Editorial, Madrid, 2006.

Carlos X. Blanco

Bernardo Souvirón nous a laissé une belle introduction au monde grec, écrite avec clarté, affection et élégance. A aucun moment ce philologue ne nous accable de citations et de notes de bas de page. Il ne nous en offre que pour éclaircir ou étendre l'information. J'ai tendance à penser qu'étant professeur de lycée, le désir de se faire comprendre clairement à un public non spécialiste transparait du début à la fin du livre.

Souvirón nous raconte l'origine même de l'Europe, l'aube d'une culture, la nôtre. Une culture qui, littéralement, a son propre nom: Homère. Ce personnage, "l'éducateur de la Grèce", continue d'être aujourd'hui le symbole du poète dont le moi se cache dans les ténèbres, ne parlant jamais de lui-même, mais qui veut raconter quelle mémoire orale est passée de bouche en bouche pour former un Peuple. Homère est à la charnière entre un passé épique, purement oral, légendaire, et une Histoire déjà écrite. Une Histoire dans laquelle il a été le premier à mettre en caractères alphabétiques ce qu'il a peut-être lui-même chanté (aedo) ou récité (rhapsode). Mais Homère, le mystérieux père de l'Europe, fut aussi un créateur, un « humanisateur » de ces histoires si lointaines de héros et de dieux, et aussi d'hommes qui souffrent et meurent à la guerre, dans un monde cruel, dur et violent comme était le monde mycénien. Un monde pas si différent de celui d'aujourd'hui, aussi cruel, dur et violent. De ce sol pousse la plante de la Poésie, mais une Poésie qui est aussi Histoire (Homère est assez exact dans son récit des événements, selon l'auteur) et même le teint spirituel de l'homme européen.

Ces Mycéniens dont parle Homère étaient des peuples indo-européens qui, dans la partie la plus substantielle, ont façonné l'Europe que nous avons aujourd'hui et, à partir d'elle, le monde dans son ensemble. Les traits que l'auteur met le plus en évidence sont a) la mort légale des femmes et leur accaparement social dans tous les domaines, repris par l'homme comme machine de reproduction et b) la guerre comme mode de vie répandu dans certaines peuples qui ont besoin de butin, des esclaves et du sang pour survivre. Il n'est pas difficile d'observer ces traits essentiels dans le monde d'aujourd'hui, même si l'auteur ne pointe pas la dévirilisation actuelle de l'Européen et sa chute dans la bestialité. Au fil des siècles, au-delà de l'héritage hellénique, et surtout à la fin du Moyen Âge, grâce à l'esprit chevaleresque et aux influences celto-germaniques, les femmes européennes prennent le devant de la scène et parviennent à une réelle égalité avec les hommes. L'islamisation actuelle de l'Europe, jointe à l'inertie « lunaire » du sous-sol méditerranéen, va tout changer : la dignité spécifiquement européenne des femmes est mise en péril.

L'autre trait qui nous vient du fond indo-européen, avec lequel nous restons essentiellement mycéniens, est le bellicisme. La guerre n'a pas disparu comme moyen de résoudre les conflits. L'usage de la guerre pour transformer les peuples et les nations en animaux de proie, en bêtes qui vivent de leur proie, n'a nullement disparu et son abandon semble aujourd'hui bien plus éloigné que le premier trait, la culture patriarcale.

Il y a dans Los Hijos de Homero une série de thèses audacieuses, plutôt des hypothèses qui ont besoin d'être corroborées, qui attendent que l'Histoire, l'Archéologie et la Philologie les approuvent dans les années à venir. L'auteur propose d'effacer d'un trait de plume 300 ou 400 ans de la Chronologie standard, qui correspondent à ce qu'on appelle l'Age des Ténèbres, qui du XIIe au VIIIe siècle av. C. continue de nous présenter des énigmes. Nous ne savons rien de ces siècles, si ce n'est qu'il y a une continuité culturelle et qu'il n'y a pas de témoignages de catastrophes, d'invasions violentes, etc. Ce Dark Age s'achève avec un Homère, peut-être un Mycénien du VIIIe siècle, qui connaît presque parfaitement les événements de la guerre à Troie, malgré quelques anachronismes présents dans ses chansons. Peut-être, dit Souvirón, il y a des erreurs dans la datation chronologique dans l'établissement des synchronies. Nous laissons ici cette question, qui concerne le débat entre spécialistes, à l'avenir pour en décider.

En lisant l'excellent livre de Souvirón, nous pouvons nous souvenir de la situation dans laquelle les études classiques étaient enseignées dans l'État espagnol. Didactiquement, nous avons tous subi la difficulté actuelle de présenter la Philosophie comme une institution aux racines helléniques, et de montrer aux jeunes que la Civilisation dans laquelle nous vivons est fille de la Grèce. Enseigner le passage "du Mythe au Logos", la naissance de la Philosophie en Ionie, la prédisposition hellénique à la pensée rationnelle est une tâche énorme aujourd'hui compte tenu de l'analphabétisme en latin, en grec et, en général, dans la culture classique de la plupart de nos étudiants. Et ils ne sont pas coupables, ce sont nos législateurs, ministres et "comités d'experts" qui, par calcul politique, ont soutenu ces politiques démissionnaires. Des gens comme le professeur Adrados et bien d'autres dans la presse et dans tous les autres forums publics ont réclamé en vain contre cette déchéance. Pour certains intérêts fallacieux, il a semblé plus commode pour les politiciens et leurs "experts" (à mon avis, eux aussi des politiciens), d'inculquer aux jeunes esprits des matières supposées "pratiques", telles que l'économie, la numérisation (sic) et l'administration des entreprises, au détriment de la formation classique, clé de voûte de la compréhension de la Philosophie, des Sciences et, in fine, de l'identité des Européens. J'ose dire qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans ces matières économiques et financières au lycée et à l'université en Espagne et en Europe, et la situation économique n'a jamais été aussi mauvaise, justement.

Ils voulaient faire de nos élèves de nouveaux barbares. Ces programmes y sont parvenu de manière profonde et irréversible. Ne rien savoir d'Homère, c'est ne rien savoir de sa propre culture, de la culture européenne. Il sera très difficile de saisir le message que nous ont transmis les Présocratiques, Platon ou Aristote sans connaître les piliers sur lesquels repose notre civilisation. Ce n'est qu'avec cet analphabétisme planifié depuis la soumission de nos gouvernants à l'UNESCO et à l'Agenda 2030, et perpétué avec la loi actuelle, qu'il peut être qu'incompris dans le relativisme et le multiculturalisme crus d'aujourd'hui. Toute tradition, respectable en soi mais étrangère à notre substance culturelle, est placée dans l'esprit de nos concitoyens sur un pied d'égalité avec la tradition hellénique, et très peu d'étudiants sont aujourd'hui capables de reconnaître la leur, la nôtre, dans cette tradition hellénique. Cette situation malheureuse permet d'ouvrir toutes grandes les portes à la colonisation de l'Europe, à son aliénation aux mains d'une technocratie, qui idolâtre le nouveau ou lebizarre. Ne pas connaître les Grecs va supposer, pour l'Europe, un oubli d'elle-même. L'Europe s'africanise, s'américanise, devient une salade de traditions, mais coupe -avec elle- ses racines.

Des livres aussi instructifs, aussi bien écrits que celui de Bernardo Souvirón, servent à comprendre le bien et le moins bien de notre propre patrimoine culturel. Un conglomérat historique qui comprend la guerre et le patriarcat, oui, mais aussi la démocratie et la rationalité. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ces racines, nous ne pourrons pas grandir ou continuer à avoir une nouvelle sève.

11:36 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : homère, grèce antique, livre, hellénisme, antiquité grecque, antiquité gréco-latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Criminalité monétaire et économie circulaire

Criminalité monétaire et économie circulaire

par Giovanni Sessa

Source: https://www.centrostudilaruna.it/crimini-monetari-ed-economia-circolare.html

Deux publications récemment parues en librairie attirent notre attention sur des questions économiques urgentes, sur l'"argent équitable" et la nécessité de surmonter le capitalisme dans le cadre d'une économie circulaire. Le premier sujet est largement abordé dans le livre d'Alexander Del Mar, Storia dei crimini monetari, publié par Mimesis et édité par Luca Gallesi (pour commande : 02/21100089, mimesis@mimesisedizioni.it, pp.134, euro 12.00). La seconde est la pierre angulaire des réflexions qu'Antonino Galloni, économiste et élève de Federico Caffè, développe dans I nuovi Spartani. Superamento del capitalismo, moneta non a debito, economia circolare, publié par Oaks (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 223, euro 18.00), avec une introduction de Giacomo Maria Prati. Commençons par le premier de ces volumes.

Comme le rappelle l'éditeur dans son introduction très complète, Alexander Del Mar, ingénieur des mines né à New York en 1836, a suivi une formation académique en Grande-Bretagne puis à Madrid. Il a noué une série de relations avec le monde de l'édition américaine qui lui ont permis, à son retour, de fonder un prestigieux périodique d'études économiques, The New York Social Science Review. Il occupe des postes gouvernementaux importants: il représente son pays au Congrès international de Turin en 1866 et, plus tard, au Congrès international de statistique de Saint-Pétersbourg. Économiste "hérétique", ses thèses sont tardivement acceptées par l'académie "économiquement correcte", notamment en ce qui concerne les politiques monétaires. Sa production livresque, véritablement inépuisable, alimente néanmoins un monde idéal de personnalités culturelles de premier plan, parmi lesquelles le poète, également "hérétique" dans la sphère économico-politique, Ezra Pound.

Del Mar ne partageait pas la conception typiquement libérale de la monnaie: "dont la valeur, déterminée par la quantité de métal précieux qui la compose, devait [...] être liée au mécanisme de l'offre et de la demande", rappelle Gallesi (p. 8). Une thèse erronée, car elle ne tient pas compte du fait que la monnaie a, certes, une valeur en soi, mais qu'elle détermine la valeur d'autres marchandises. De plus, après l'introduction du papier-monnaie, sans parler de la monnaie électronique, "on ne peut plus attribuer de valeur intrinsèque à la monnaie" (p. 9). Del Mar est fermement convaincu que seule l'autorité politique a pour tâche d'établir la valeur de la monnaie et de garantir sa circulation. Cette position apparaît très clairement dans l'ouvrage que nous examinons ici. L'argumentation de l'universitaire commence par la présentation de la figure de Barbara Villiers, maîtresse de Charles II, le roi appelé à restaurer la monarchie anglaise après la république de Cromwell. A cette femme, le souverain concède des rentes seigneuriales: d'elle, les nouveaux puissants, orfèvres et banquiers, obtiennent le privilège d'émettre de la monnaie, ce qui, jusqu'alors, était l'apanage de la couronne.

L'économiste présente la longue et terrible histoire des "crimes monétaires" dus à la privatisation du pouvoir de battre monnaie. Pound estimait que le moment décisif de cette évolution avait été la création de la Banque d'Angleterre (en 1694), Del Mar, comme nous l'avons vu, la fait remonter aux années qui séparent la dictature puritaine de Cromwell de la restauration monarchique.

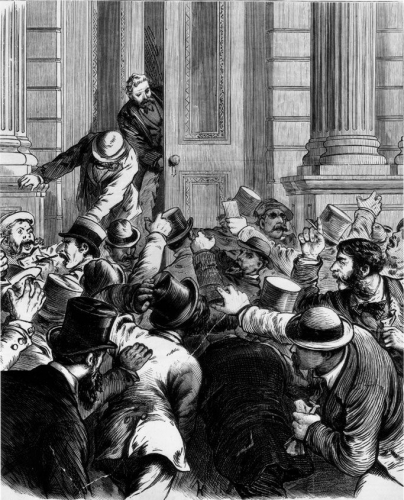

Avec Storia dei crimini monetari, Del Mar a contribué à fournir une base théorique au mouvement politique populiste américain. En effet, à l'origine de la révolte anti-anglaise des citoyens des colonies américaines à la fin du 18ème siècle, il y a la protestation contre le fait que la Pennsylvanie a été forcée de ne pas imprimer son propre papier-monnaie. La lutte politique pour une "monnaie équitable" a connu une impasse avec le "crime de 1873", c'est-à-dire avec l'introduction de la "loi suspendant officiellement la frappe du dollar en argent" (p. 14). Plus tard, lors de la crise aux États-Unis en 1893, la situation dans ce pays est apparue clairement : "D'un côté, il y a les intérêts [...] de l'argent, de la richesse concentrée et du capital arrogant et impitoyable [...] de l'autre côté, il y a les multitudes", paroles du candidat à la présidence Bryan. Ce contexte n'a pas changé depuis lors; au contraire, il est devenu le paradigme sur lequel le monde occidental s'est construit !

Le livre de Del Mar fournit des outils pour comprendre le présent et penser à un avenir alternatif, dans lequel l'élément Travail l'emportera finalement sur la domination incontestée de l'Or.

Une perspective assez semblable anime les pages de I nuovi Spartani de Galloni, un chercheur qui, dans le cadre de l'économie "hérétique", en est l'un des plus grands interprètes actuels. Dans la première partie du volume, l'auteur décrit les causes qui, à partir des années 1920, ont déclenché une transformation progressive du capitalisme. Il s'attarde en particulier sur ce qui s'est passé dans la sphère économico-productive, des années 1940 aux années 1970. Il trace, dans les processus métamorphiques qui ont conduit à l'affirmation du capitalisme cognitif, une donnée sans équivoque : "les contours d'une perspective qui ne peut plus être éludée, concernant le dépassement du capitalisme" (p. 15). Dans cette perspective, il discute du rôle joué par les écologismes "systémiques" dans l'actuelle remise à zéro du monde, avant d'aborder, dans la deuxième partie du livre, des questions telles que l'inflation, la dette publique et privée et le déséquilibre économique induit par ces facteurs. Enfin, dans la troisième partie de l'essai, il s'interroge sur un éventuel modèle économique alternatif, essentiellement axé sur la circularité.

Comme le reconnaît Prati dans l'introduction: "La première "durabilité", nous enseigne notre auteur, est donnée par une économie qui n'est pas seulement fondée sur la valeur du gain facile [...] et sur l'idée de la finance/argent comme fin en soi, artificielle, aliénante" (p. 13). C'est ce qui explique la référence à Sparte. Dans la cité grecque, la monnaie était constituée de simples pièces de fer : "pour que l'argent ne prenne pas trop d'importance [...] pour réduire le risque de son accumulation pathologique" (p. 11). La monnaie devait avoir une circularité exclusivement sociale, communautaire, irriguer la cité comme le sang irrigue le corps et, pour cette raison, la frappe de monnaie était la prérogative de l'État, une prérogative politique. Sparte était un État-communauté centré sur l'éducation, dans lequel les femmes jouaient également un rôle important. Les Spartiates savaient que l'économie est l'expression d'une culture, d'une vision du monde, et c'est pour cette raison qu'ils étaient conscients que "l'économie ne peut pas être basée sur l'économie" : "L'économie ne peut pas être basée sur l'économie" (p. 13). Des pages d'une grande pertinence, à méditer.

11:12 Publié dans Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monnaie, économie, économie circulaire, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 mai 2023

Dimitrios Kisoudis : Europe centrale et multipolarité

Dimitrios Kisoudis: Europe centrale et multipolarité

Bron: https://www.pi-news.net/2023/05/dimitrios-kisoudis-mittel...

Le volume de la collection Kaplaken "Mitteleuropa und Multipolarität" de Dimitrios Kisoudis est paru aux éditions Antaios à Schnellroda (cf. infra).

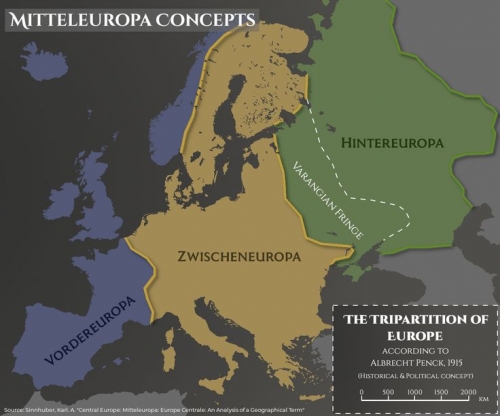

L'Allemagne n'est pas l'Occident ou l'Est, mais les deux à la fois et surtout, elle est un pont. C'est la conviction de Dimitrios Kisoudis, journaliste et conseiller politique du porte-parole de l'AfD Tino Chrupalla au Bundestag allemand, et c'est dans ce petit volume concis et précis qu'il raconte la courte histoire de l'idée de Mitteleuropa.

La Mitteleuropa est la figure géopolitique du tristement célèbre "Sonderweg allemand" (la "voie particulièrement de l'Allemagne"). L'Allemagne appartient au centre - ni géographiquement ni politiquement, l'Allemagne n'a jamais été "l'Ouest" : elle a été forcée de prendre le chemin de l'Ouest.

Aujourd'hui, il apparaît que ce chemin n'est pas un chemin de salut. Qu'est-ce que les puissances victorieuses avaient identifié comme défauts allemands après 1945 ? Le militarisme et l'obéissance à l'autorité. Le "Pflichtethos" allemand originel a été réinterprété en "Kadavergehorsam" (obéissance perinde ac cadaver). La "rééducation" est passée par là !

Pour échapper au danger de la "Wokeness" occidentale, l'Allemagne doit désormais reprendre son "Sonderweg". Sur cette "voie spéciale", l'Allemagne avait déjà découvert la multipolarité - qu'elle doit faire revivre.

- L'économiste Friedrich List a conçu l'Union douanière allemande comme une grande région d'Europe centrale.