Gunnar Heinsohn

Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen

Zürich, Switzerland: Orell Füssli Verlag, 2020 (2003)

Robert Malthus’s essay on population growth is widely known and widely refuted, mostly by commentators who have not read it. In his Essay on the Principle of Population, Malthus argued that population growth undermined the achievements which technology had brought and was bringing to human society and ironically had first made that population growth possible. Populations, he wrote, increased faster than the rate of increase in food production necessary to keep pace with the demand for more food. According to Malthus, this discrepancy between supply and demand would lead inevitably to a decline in living standards and to famine. That Malthus’s prediction proved (broadly) not to be the case in the nineteenth and twentieth centuries is largely due to the fact that human societies have vastly improved agricultural efficiency and available agricultural land far in excess of the slow growth in food production which Malthus had projected. This improvement in food production to meet the demands of growing populations could only be achieved, and was only achieved, by improved logistics, improved science, and exploiting nature — not only more efficiently, but also more extensively. The fear of famine and outbreaks of famine have continued down to the present day, however, and although Malthus is officially repudiated, his ghost has not been lain to rest. The burden put upon nature incurred by meeting the challenge of the appetites of the human population increase continues to this day. Has Malthus been proved entirely wrong, and is his thesis applicable in relation to challenges other than that of famine?

Robert Malthus’s essay on population growth is widely known and widely refuted, mostly by commentators who have not read it. In his Essay on the Principle of Population, Malthus argued that population growth undermined the achievements which technology had brought and was bringing to human society and ironically had first made that population growth possible. Populations, he wrote, increased faster than the rate of increase in food production necessary to keep pace with the demand for more food. According to Malthus, this discrepancy between supply and demand would lead inevitably to a decline in living standards and to famine. That Malthus’s prediction proved (broadly) not to be the case in the nineteenth and twentieth centuries is largely due to the fact that human societies have vastly improved agricultural efficiency and available agricultural land far in excess of the slow growth in food production which Malthus had projected. This improvement in food production to meet the demands of growing populations could only be achieved, and was only achieved, by improved logistics, improved science, and exploiting nature — not only more efficiently, but also more extensively. The fear of famine and outbreaks of famine have continued down to the present day, however, and although Malthus is officially repudiated, his ghost has not been lain to rest. The burden put upon nature incurred by meeting the challenge of the appetites of the human population increase continues to this day. Has Malthus been proved entirely wrong, and is his thesis applicable in relation to challenges other than that of famine?

Söhne und Weltmacht by Gunnar Heinsohn, professor at the University of Bremen, is written in the Malthusian tradition of seeking in demographics the key to understanding social and political challenges. It is the principal argument of Söhne und Weltmacht that it is neither a struggle for resources, nor of religion, nor a conspiracy, that is the principal driving force of terror and war, but rather a surplus of young men who, by virtue of a demographic spike, are too many competing for too few positions in their own communities.

More exactly, according to Heinsohn, it is a diminished opportunity to obtain “property benefit” (Eigentumsprämie), a key term in Heinsohn’s argument. This book is Walt Whitman’s cry of “Go West, young man!” with a vengeance. A society whose population increase, or more exactly, increase in young men, cannot be met by a commensurate increase in opportunities for those young men to thrive by obtaining property benefits and social standing, is the major trigger of terrorism, war, colonialism, and mass emigration. This is a startling thesis, but it is argued cogently and with abundant recourse to evidence. Indeed, Heinsohn’s work abounds with references, citations, and graphs and tables to support the main thesis.

Here is one historical case which Heinsohn examines: Nepal. How could it be, he asks, that Nepal changed almost overnight from a happy hippy Mecca, where the stardust children of the West sought enlightenment and inspiration in the 1960s and 1970s, into a land racked by civil war, strife and terrorism in the 1990s? What was the cause of the Maoist rebellion? Standards of living? The oppression and solidification of the proletariat, in accordance with Marxist theory? The desperation of famine, in accordance with Malthusian theory? None of that. The people were not starving and living standards were in fact rising. The population was not desperate or threatened from outside. Journalists speculated on Chinese influence undermining the small land by infiltrating it with Maoist revolutionary theory. Heinsohn comments on the theory of Maoist subversion laconically:

If Bakunin’s work had been widely read in Nepal instead of Mao’s, the media might be reporting about anarchists against the police instead of Maoists against the police. Young people will always find something. Irony to one side, the killers took great chunks out of their differentiated convictions. They not only attacked feudalists and fascists but the national Marxist-Leninist movement as well as the united Marxist-Leninists and finally, the Indian army. (p. 105)

The real reason for the upsurge in conflict is clear to Heinsohn:

Rising from 8.5 to 26 million, the population tripled from 1950 to 2005. In 1995 and 2000 the children bulge was at 41%. With over 4000 deaths between November 2001 and January 2003 talks over a ceasefire between the authorities and the insurgents began. Were the talks to collapse, so the Minister of Culture Kuber Prasad Scharma at the end of May 2003, the country would be facing “Cambodian relations” viz. genocide. Peace was finally concluded on November 21st, 2006. The conflict had cost near to 18,000 lives.

Then Heinsohn throws in his final comment, the fact which for him is decisive and not brought into calculations of war and peace: namely, the falling birth rate. “From 6 children per woman between 1950 and 1985, the birth rate had fallen to under two by 2020.” (pp 105-106).

What is the “children bulge” referred to here? Heinsohn has much to say about what he calls demographic “bulges”: youth bulge, baby bulge, children bulge. A bulge refers simply to a disproportionate dominance by one age group in a nation’s or group’s demographic structure. A youth bulge is defined by this writer as follows:

The existence of a youth bulge results from the places which are becoming available to the number of places which sons who are becoming adults demand.” (p. 55) It is the existence of a baby bulge becoming a youth bulge (a baby bulge does not necessarily become a youth bulge if there is a high infant mortality rate) which is the prime course, Heinsohn argues, of “migration, crime, mass flight, prostitution, forced labor, murder, gang crime, terror, putsches, revolutions, civil war, expulsions of groups, genocide. . . As a rule of thumb: nations with 30 to 50% of their populations under 15 years of age will be experiencing one or more of these. (p. 115)

The Biblical tale of Cain and Able is, for Heinsohn, a fable that tells the story of a fundamental truth. Two brothers competing for one position, one recognition, one property benefit, must emigrate, colonize or kill one another.

Heinsohn also refers to what he calls the Kriegsindex (war index). This is the yardstick he has devised to measure the military potential of a group in terms of its manpower by comparing the number of 55 to 59 year-olds to the number of youths between 15 and 19 in the studied group. If the number of 15-19 year-olds is higher than the number of 55-59 year-olds, the war index is positive, and negative in the reverse case. So if there are 1000 old people to 2000 youths, the war index is 2+. The US-Vietnam conflict cost nearly a million lives, of which an astonishing 95% were North Vietnamese, but the Vietnamese war index was 4 to the American 2. The North Vietnamese could afford their losses better than the Americans.

An objection can certainly be made that Heinsohn ignores the factor of technical superiority — possession of the atomic bomb, for example — to counteract or even nullify the war index factor. However, in the great majority of conflicts that have taken place since the Second World War, the superiority of military hardware does not seem to have played the decisive role which might be expected of it. As for atomic confrontation, the wars since the Second World War have been wars of proxy insofar as the nuclear powers were involved. Arguably, Israel is the one country that keeps numerically superior forces at bay by its possession of the technology to destroy entire nations, but it also has a high war index.

The objection can be made that in terms of conflicts between major powers, the war index factor may play a less considerable role. My impression is that Heinsohn indeed tends to gloss over facts and factors such as firepower superiority which might weigh against his principle theory of youth bulges and war. However, it is questionable how far even a nuclear deterrent can stop a human tidal wave which has reached a vastly disproportionate superiority in numbers. Was it not Mao Tse Tung who once callously remarked that in the event of nuclear war, China would win simply by virtue of its huge population? One of Heinsohn’s many statistics, extrapolated from data provided by the World Bank for 2020, is that the proportion of children under 15 years old from nations with a children bulge (30-50% of the population) in relation to children in the United States is 1.3 billion to 61 million.

We should, of course, be aware of statistics. Heinsohn offers his readers an abundance of them, but are they conclusive? It may be that hikes in the population are not the direct cause of the factors he describes, but bring about developments which trigger them. Yet even to admit that populations hikes are the indirect rather than direct cause of war and famine is still to admit that they play a decisive role, and to argue that the effect is indirect would be to qualify Heinsohn’s thesis without in any way refuting it.

A further controversial argument of this book is that dictatorship and children bulges tend to accompany one another. Heinsohn notes that the Algerian military overruled unwelcome election results in 1991 at a time when the population had more than doubled, rising between 1960 and 1990 from 10 to 25 million. More people were killed in the course of internal conflict in Algeria between 1992 and 2002 (180,000) than in Arab-Israeli wars over the same period. (p. 116) Algeria used to record a birth rate of 6 to 8 children per mother; the birth rate has fallen in recent years to 3 children per mother. Heinsohn feels it unnecessary to point out that conflict has subsided in Algeria since the beginning of this century. The reader gets the point.

The core argument of the book is, therefore, that problems of war and famine are demographic — not climatic or economic in the traditional sense of rich and poor. It is certainly the case that the role of population is rarely treated earnestly by political and economic writers, professors, and journalists. This reviewer shares Heinsohn’s belief that exponential population growth lies behind many major global challenges, if not all of them, and the current system of ignoring population and seeking solutions to problems such as pollution in tackling secondary causes (e.g. global warming) is to evade the real challenge.

Heinsohn’s message about war can be summed up thus: “It’s population, stupid.”

A table on pages 120-127 highlights a remarkably regular congruence between nations where armed conflict dominates and/or the murder rate is higher than the global average, and nations with an above-average youth/children bulge. In fact, Heinsohn can find very few conflicts, widespread acts of terrorism, high crime rates, or acts of genocide which do not find their origin one way or another in the struggle of a youth bulge cohort to obtain their Eigentumsprämie.

This leads to the deeply pessimistic conclusion that populations without youth bulges — those either with declining birth rates or which achieve an equilibrium of births to deaths, a picture of stability — will be considerably more pacifistic than societies with a youth bulge, but such societies are victims waiting to be discovered. History would seem to bear this out: Societies with stable populations do seem to be more pacifistic than those with growing populations, and therefore more likely to fall victim to them. The Indians of the Caribbean falling victim to the Europeans or the Bushmen falling victim to the Bantu are obvious cases that come to mind. It seems to be that all human societies are condemned to take part in a sort of cradle race to outbreed and thereby dominate one another. Irish nationalists have long been aware of the population factor in overcoming Protestant and British rule and uniting Ireland, although they remain willfully ignorant of the cradle challenge Ireland is itself now facing from Black immigrants.

Söhne und Weltmacht may be criticized for being less than systematic in the development of its argument. The argument is based not so much on theory or a model of society as evidence. Historical cases accompanied by tables are presented to the reader and thereafter evidence is cited to show the validity of the argument, but the theory is not examined in depth, nor are contrary interpretations of the cause of war and terrorism examined at all. Heinsohn is saying in effect that the “coincidence” of correlation between youth bulge and war is so overwhelming that it would be the onus of a skeptic to provide an alternative interpretation.

The evidence of what Heinsohn is claiming is plentiful and strong. The reader may be forgiven for wondering why the argument has not been put forward previously, or even debated previously, if it is all so obvious. Heinsohn says (and here we are with Malthus again) that in societies or countries with soaring birth rates, there will be too few prestigious positions (defined in terms of property right) to content aspiring male youth, too little opportunity to devote energy to worthwhile enterprises, there will be diminishing resources available to rising numbers of young men, and that will lead to internal conflict over the scarce resources or emigration or both. It is not that favorite explanation offered by NGO charities, a “poverty trap,” which triggers mass emigration.

Against the belief that low living standards are the prime force prompting conflict, Heinsohn notes that the standard of living of the Ivory Coast, for example, was rising before it entered into its main period of conflict — in fact, the standard of living actually declined as a result of civil war. Conflicts negatively affect standards of living, and it is not poverty alone which causes conflict, so Heinsohn. Conflict, he argues, is caused by rising expectations that cannot be met fast enough.

Heinsohn also looks at the expansion and global dominance of Europe from the fifteenth to the nineteenth century. When Europe’s expansion began at the very end of the fifteenth century, the population was, as a result of widespread pestilence, actually lower than it had been previously (60 million in 1500 compared to 90 million in 1340). What took place was not a simple increase in total population compared to the past, but a dramatic change in the median age of European populations. Large numbers of children were growing up without prospects. It was not only or even principally acres which were not available, but prestige and ownership (Eigentumsprämie). Heinsohn is at pains to argue that this is not simply a matter of “Lebensraum“. He also ignores those cases where expansion or migration will be more convincingly interpreted as just that: diminishing living space under the pressure of rising population. Ireland and Germany in the nineteenth century would be obvious cases, and after the Great Famine, the Irish emigrated out of economic compulsion. Even here, however, it is certainly the case that the plight of the Irish was more perilous because of their high fertility at the time of the Great Famine.

Another highly interesting factor highlighted in this book is the notion of the sanctity of life. From the end of the Roman Empire to the sixteenth century, Europe did not experience a dramatic increase in population nor did it experience a birth rate anything like as high as that which began suddenly at the end of the fifteenth century and continued down to the twentieth century. What had happened? According to Heinsohn, the notion of the “sanctity of life” and hostility towards contraception, infanticide, and abortion of an intensity not seen since the days of Rome (but highly characteristic of Islamic society) began at the end of the fifteenth century — and it is at the end of the fifteenth century that Europe set out on a course of world conquest. The writer refers to well-documented evidence from several English counties. On the basis of this evidence, between 1441 and 1465, 100 fathers were leaving 110 surviving sons. Between 1491 and 1505 a dramatic change had taken place: 100 fathers were leaving behind them 202 surviving sons. By the nineteenth century, between 5 and 6.5 children per mother were being raised in Europe, a rate only reached in the last century by twenty-four states in Sub-Saharan Africa and Afghanistan.

Another highly interesting factor highlighted in this book is the notion of the sanctity of life. From the end of the Roman Empire to the sixteenth century, Europe did not experience a dramatic increase in population nor did it experience a birth rate anything like as high as that which began suddenly at the end of the fifteenth century and continued down to the twentieth century. What had happened? According to Heinsohn, the notion of the “sanctity of life” and hostility towards contraception, infanticide, and abortion of an intensity not seen since the days of Rome (but highly characteristic of Islamic society) began at the end of the fifteenth century — and it is at the end of the fifteenth century that Europe set out on a course of world conquest. The writer refers to well-documented evidence from several English counties. On the basis of this evidence, between 1441 and 1465, 100 fathers were leaving 110 surviving sons. Between 1491 and 1505 a dramatic change had taken place: 100 fathers were leaving behind them 202 surviving sons. By the nineteenth century, between 5 and 6.5 children per mother were being raised in Europe, a rate only reached in the last century by twenty-four states in Sub-Saharan Africa and Afghanistan.

At exactly the same time as the hike in the European birth rate, the great witch hunts and trials began, which were to cost the lives of up to 100,000 women. Experts are at a loss to explain the ferocity, extent, and above all, suddenness of the persecution of witches. Heinsohn offers a fascinating and persuasive interpretation. Many observers have pointed out the connection between fear and hatred of witches and rumors of infanticide and other “ungodly” practices by midwives. In Heinsohn’s interpretation, the target of the persecution of witches was in large part an assault on the medical knowledge which midwives possessed and utilized, including knowledge relating to contraception and birth control. The witch trials, in Heinsohn’s thought-provoking interpretation, were first and foremost an assault on nature-based science by a Church and state whose new piety sought to extirpate all activity which could prevent human reproduction. It may be that neither Church nor State were consciously promoting a population surge, but that is the effective result of their measures. Consciously induced or unconsciously, the fact remains, cited by Heinsohn, that between 1000 and 1500 two to three women were being born per woman and after 1500 that figure rose abruptly to 5-7 children (p. 14).

In 1484, Innocent VIII issued his famous Bull against contraception, and a condemnation of contraception has been characteristic of the Roman Catholic faith ever since. Contraception and abortion were subject to capital laws. “Witches” were closely associated with those who sought to provide women with the means to exercise birth control. The persecution of witches, by Protestant and Catholic alike, was the assertion of the will to “go forth and multiply.” All sexual pleasure which was not conducted under the bonds of holy matrimony and for the purposes of reproduction was condemned as sinful and often punishable by death.

Heinsohn does not state but strongly implies that were it not for the opportunities offered in the nineteenth century for expansion and relief of the youth bulge by means of colonial expansion and deportation, the nineteenth century would not have been the relatively peaceful century for Europe that it became. The colonies were a release valve. By 1914, there were no more lands to colonize. In the twentieth century, European countries including Russia had cannon fodder at home to spend. Heinsohn’s system and message are emphatic and coldly cynical:

It was the strictly enforced penalties for birth control which can explain the fact that regardless of all emigration, wars, epidemics and high infant mortality, the European population explosion in this time did not once let up, reaching (with Russia) nearly 500 million by 1915 and it could afford the cannon fodder of 8 million in the Great War. After the Second World War, the Western powers continued to build the most deadly weapons but could no longer raise enough sons. This, along with the threat of assured mutual destruction through nuclear war, and not any supposed process of increased sensitivity and scrupulousness, is the not very noble reason why the numbers of Europeans dead in battle has fallen so low. (p. 150)

Hans Grimm’s Volk ohne Raum, a novel written in 1926 which portrayed Germany as a country suffering from overpopulation and therefore a lack of living space (Lebensraum) accords entirely with Heinsohn’s thesis. Once it was Europe’s turn. Now it is the turn of non-European peoples with great youth bulges, warring against one another and seeking their fortunes in other lands, especially when in those lands, the indigenous population cannot challenge them with expendable sons of its own. The bitter truth, argues Heinsohn, is that societies with high youth bulges can — in terms of human material — literally afford to go to war. Islamic martyrs nearly always possess siblings to mourn their passing and to swear revenge. If there were a white resistance movement with the same resolution and determination to die for its cause in martyrdom, there would nevertheless be no brothers to mourn and swear revenge for the fallen. In numbers is strength. Heinsohn is serving up an old socialist truism here, but it is one that needs to be restated. Many people have lost sight of it in efforts to obfuscate the challenge of the ambitious millions of the world with humanist hand ringing about the calamity of war. The success of the white race in conquering the world was not, according to Heinsohn, due to racial superiority, as Gobineau among many other racial supremacy theorists have argued. European world domination was maintained and caused by its youth bulge. (p. 153)

Heinsohn does not pretend that a youth bulge alone explains the expansionist or imperialist development of any people, but he claims that a youth bulge is a precondition for such a development. If his argument is correct, then the white race can offer no effective policy for its own survival in the face of expansionist challenges without a reproductive riposte commensurate to that of Islamic or African migrants. This is not only for the obvious reason of numbers and proportional weight of influence, but also by virtue of the fact that according to Heinsohn, no group of people is sociologically and perhaps not biologically triggered to expand or even seek conflict without the assurance that there are sufficient sons to take the place of those who fall in war.

It is worth noting the paradox that only does the white race have far fewer children per capita than other races, but those who are most conscious of the demographic decline and most readily deplore it themselves usually have few or no children at all.

It is worth noting the paradox that only does the white race have far fewer children per capita than other races, but those who are most conscious of the demographic decline and most readily deplore it themselves usually have few or no children at all.

Heinsohn’s book belongs to a long tradition of culturally pessimistic “realist” writings, which include Hobbes, Malthus, Spengler, and more recently Huntingdon and Rolf Peter Sieferle, whose Epochenwechsel I have reviewed for Counter-Currents. The core of Heinsohn’s argument is very simple and very persuasive. Towards the end of his book, which consists largely of cases of conflict which can be explained by his theory and tables to illustrate those cases, he notes: “If Germany had increased its population between 1950 and 2020 at the same rate as The Gaza strip, (0.2-2 million), it would not have a population of 83 million today, but 700 million, and 90 million of those would be between 15 and 29 years old.” (p. 231)

There is nothing original in stating that wars can be won through the cradle, but Heinsohn goes further. He argues that all wars are caused by the cradle. He posits no conspiracy (the book is without so much as a hint of a conspiracy). However, politicians do blatantly, as in the case of President Erdogan of Turkey, call for the mothers of the homeland to be fruitful and have many children as a duty to the nation. Ho Chi Minh (quoted by Heinsohn) famously boasted that he would defeat the French because Vietnam had more sons ready for sacrifice than France had. France’s war index at the end of the Second World War was 1.6, meaning that for 1000 men between 55 and 59 there were 1600 young men between 15 and 19, but on the Vietnamese side there were 3000, twice as many. With a war index of 3, Vietnam enjoyed the advantage of being able to draw on a far larger supply of human beings to sacrifice (p. 28).

Heinsohn does not make clear the extent to which youth bulges are created intentionally and I would have appreciated an examination of this point. Was, for example, the Church with its edicts against homosexuality,

infanticide, and contraception, consciously seeking to boost the population, or was this the incidental consequence of measures which had other motivations? Heinsohn would probably say that it is not important to know. He certainly implies with his description of the anti-contraceptive mores and laws of Europe (surprisingly and disappointingly, he spends comparatively little time in discussing similar edicts and laws in Islamic countries) that higher fertility is increased through the express design of religious and political leaders, but he also notes several times the role played by medical discovery and improved hygiene in lowering infant mortality.

Europeans have played the major, if not exclusive, role in boosting Africa’s population, first by medical and prophylactic intervention and care and second by the import of religious strictures and penalties against non-reproductive sexual activity — strictures which, in the meantime, have been widely rejected by more liberal and religiously skeptical European populations. There are measures which undoubtedly have nothing to do with the express wish for any increase in population, but which will nevertheless have exactly that effect; another example is the legalization of abortion in Japan in 1949. (Heinsohn refers to abortion in this book, somewhat misleadingly and presumably for reasons of his own belief, as “infanticide”.)

While Heinsohn writes about various triggers that cause youth bulges, he has little to say about what prevents them or reduces them. It seems that they slow down when the demands of youth are satisfied and where having children is an impediment to career advancement instead of an investment in the future. What, exactly, is it that the superfluous sons of a youth bulge desperately seek and go to war in order to obtain? Here our writer becomes — at least to this reviewer’s thinking — a trifle obscure and difficult to follow. What the superfluous sons of the youth bulge seek, already mentioned in this review, is what Heinsohn calls Eigentumsprämie. This word is not easy to translate into English, all the more as it is a word of Heinsohn’s own invention! It may be translated as “ownership (or title-holding) preference” or “ownership benefit.” Keynes’ “Liquidity Preference” comes to mind, a term which is commonly rendered in German as Liquiditätsprämie. For Heinsohn, the difference between ownership of property (Eigentum) and possession (Besitz) is crucial to an understanding of the motivation of the young men who fight in wars. He relies on a thesis expounded in another of his works: Eigentum, Zins, und Geld (Ownership, Interest, and Money) which holds that a concept of ownership precedes trade and is a precondition of trade and of the need for a token to denote ownership, namely money. Whatever they may formally possess, young men in any society seek ownership in order to establish themselves.

It is fourteen years since the renowned philosopher Peter Sloterdijk opined enthusiastically in the pages of the Kölner Stadt Anzeiger that Söhne und Weltmacht would become required reading for politicians and journalists. His prediction has not been fulfilled, and this new and updated edition has been published by a small Swiss imprint. The fact is that books like Söhne und Weltmacht cannot expect to receive much attention from journalists or politicians. They point to truths which the presently-dominating ideology is loathe to review or discuss.

It is fourteen years since the renowned philosopher Peter Sloterdijk opined enthusiastically in the pages of the Kölner Stadt Anzeiger that Söhne und Weltmacht would become required reading for politicians and journalists. His prediction has not been fulfilled, and this new and updated edition has been published by a small Swiss imprint. The fact is that books like Söhne und Weltmacht cannot expect to receive much attention from journalists or politicians. They point to truths which the presently-dominating ideology is loathe to review or discuss.

Gunnar Heinsohn focuses on population increase as a key to understanding the world and believes that it is in population hikes that we will find an explanation for many of the woes of the modern world. The title of one chapter of this book, “Africa’s banner of victory: reproduction,” is worth a score of soul-searching mainstream talk shows. Millions without perspective are ready to die to obtain respect and standing in the world. If they cannot do so, they readily grasp violence, not out of need, religious piety, or political orthodoxy, but out of deep internal compulsion. The project of this book is to show the reader what that means and has always meant for human beings in real terms.

It is a pity that Peter Sloterdijk was wrong.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Son nouvel ouvrage, Devant l’effondrement, ne peut que déplaire aux hiérarques d’Europe Écologie – Les Verts (EE-LV) et à leurs potentiels électeurs bo-bo prêt à tout pour sombrer une nouvelle fois dans l’hédonisme « éthique ». Avec cet « essai de collapsologie », Yves Cochet « avoue avoir rédigé cet ouvrage d’une main tremblante (p. 120) ». Son propos sciemment pessimiste contrarie les desseins merveilleux d’EE – LV au moment où leurs homologues autrichiens et bientôt allemands gouvernent et vont gouverner en partenariat avec les conservateurs chrétiens-démocrates. Il s’agace du réformisme radieux qui émane de son parti. « Collés à l’actualité, obsédés par la rivalité pour les places – comme dans les autres partis, en somme -, la quasi-totalité des animateurs Verts se bornent à décliner les clichés rassurants du développement durable, aujourd’hui renommé “ Green New Deal ” ou “ transition écologique ” (p. 221). »

Son nouvel ouvrage, Devant l’effondrement, ne peut que déplaire aux hiérarques d’Europe Écologie – Les Verts (EE-LV) et à leurs potentiels électeurs bo-bo prêt à tout pour sombrer une nouvelle fois dans l’hédonisme « éthique ». Avec cet « essai de collapsologie », Yves Cochet « avoue avoir rédigé cet ouvrage d’une main tremblante (p. 120) ». Son propos sciemment pessimiste contrarie les desseins merveilleux d’EE – LV au moment où leurs homologues autrichiens et bientôt allemands gouvernent et vont gouverner en partenariat avec les conservateurs chrétiens-démocrates. Il s’agace du réformisme radieux qui émane de son parti. « Collés à l’actualité, obsédés par la rivalité pour les places – comme dans les autres partis, en somme -, la quasi-totalité des animateurs Verts se bornent à décliner les clichés rassurants du développement durable, aujourd’hui renommé “ Green New Deal ” ou “ transition écologique ” (p. 221). »

Si Yves Cochet oppose trois modèles : le productiviste, l’augustinien et le modèle discontinuiste qui « pourrait être compatible avec l’un et l’autre, puisqu’il se focalise surtout sur la forme de l’évolution du monde, et non sur sa substance (p. 55) », on remarque qu’il se réfère à un sermon de Saint-Augustin de décembre 410 qui aurait inspiré Oswald Spengler et le vitalisme civilisationnel… Suite aux travaux précurseurs de Nicholas Georgescu-Roegen et à la prise en compte de la non-linéarité des systèmes complexes, il distingue l’économie biophysique de l’économie écologique qui « tente d’évaluer le prix des services des écosystèmes en intégrant la finitude des ressources et la pollution dans le cadre de l’économie néo-classique (p. 73) ». À l’économie néo-classique, il propose l’« économie biophysique [qui] se concentre explicitement sur les relations de puissance, à la fois dans le sens physique d’énergie par unité de temps et dans le sens social de contrôle sur les autres (p. 71) ». À la jonction des sciences exactes et des sciences humaines, l’économie biophysique se base « sur les stocks et les flux de matière et d’énergie plutôt que sur les comportements individuels (les “ préférences des consommateurs ”). L’accent est mis sur la qualité de l’énergie, ainsi que sur la quantité d’énergie disponible (p. 71) ». Il parie que « l’économie biophysique, qui envisage un monde au climat déréglé et à l’énergie rare, est une meilleure base d’orientation pour la construction d’une société soutenable que les formes individualiste et croissanciste de la théorie économique néo-classique (p. 91) » parce que « plutôt que de prendre la rareté relative comme point de départ, [elle] se concentre sur le surplus économique et la pénurie absolue (p. 86) ».

Si Yves Cochet oppose trois modèles : le productiviste, l’augustinien et le modèle discontinuiste qui « pourrait être compatible avec l’un et l’autre, puisqu’il se focalise surtout sur la forme de l’évolution du monde, et non sur sa substance (p. 55) », on remarque qu’il se réfère à un sermon de Saint-Augustin de décembre 410 qui aurait inspiré Oswald Spengler et le vitalisme civilisationnel… Suite aux travaux précurseurs de Nicholas Georgescu-Roegen et à la prise en compte de la non-linéarité des systèmes complexes, il distingue l’économie biophysique de l’économie écologique qui « tente d’évaluer le prix des services des écosystèmes en intégrant la finitude des ressources et la pollution dans le cadre de l’économie néo-classique (p. 73) ». À l’économie néo-classique, il propose l’« économie biophysique [qui] se concentre explicitement sur les relations de puissance, à la fois dans le sens physique d’énergie par unité de temps et dans le sens social de contrôle sur les autres (p. 71) ». À la jonction des sciences exactes et des sciences humaines, l’économie biophysique se base « sur les stocks et les flux de matière et d’énergie plutôt que sur les comportements individuels (les “ préférences des consommateurs ”). L’accent est mis sur la qualité de l’énergie, ainsi que sur la quantité d’énergie disponible (p. 71) ». Il parie que « l’économie biophysique, qui envisage un monde au climat déréglé et à l’énergie rare, est une meilleure base d’orientation pour la construction d’une société soutenable que les formes individualiste et croissanciste de la théorie économique néo-classique (p. 91) » parce que « plutôt que de prendre la rareté relative comme point de départ, [elle] se concentre sur le surplus économique et la pénurie absolue (p. 86) ».

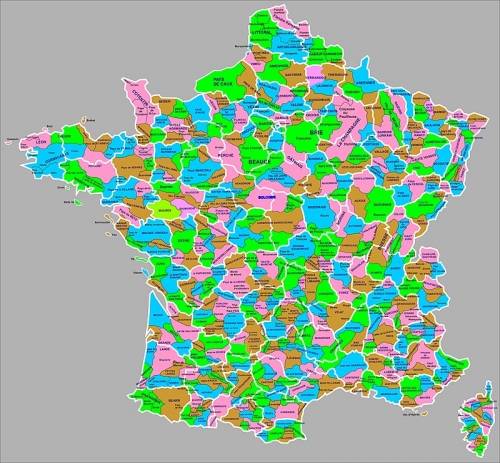

Yves Cochet évacue bien trop rapidement la violence humaine. La grève contre la réforme des retraites déclenchée le 5 décembre 2019 a déjà démontré la sauvagerie sous-jacente des Franciliens et des Parisiens qui essayaient de monter dans le seul train de banlieue ou dans l’unique rame de métro. Certains n’hésitèrent pas à se battre. Et ne parlons pas des rapports conflictuels en ville entre piétons, automobilistes, cyclistes, patineurs à roulettes et « trottinettistes ». Cette agressivité propre à la nature humaine, accentuée par la modernité tardive pourrait atteindre rapidement son paroxysme au moment de l’effondrement social. La vie en zone urbaine après la « Grande Déflagration » sera certainement plus difficile que dans la France périphérique déjà habituée aux privations. « Il faudra réapprendre à maîtriser une agro-écologie alimentaire, énergétique et productrice de fibres pour les vêtements, cordes et papiers, la production de matériaux de construction indigènes, voire la fabrication de quelques substances secondaires, mais utiles, telles que l’alcool, l’ammoniac, la soude, la chaux… Tous ces domaines étant équipés en outils low tech aptes à êtres fabriqués, entretenus et réparés par des ouvriers locaux (p. 118). » En pratique, on utilisera le bois de chauffage, le charbon de bois et les biogaz dont le méthane.

Yves Cochet évacue bien trop rapidement la violence humaine. La grève contre la réforme des retraites déclenchée le 5 décembre 2019 a déjà démontré la sauvagerie sous-jacente des Franciliens et des Parisiens qui essayaient de monter dans le seul train de banlieue ou dans l’unique rame de métro. Certains n’hésitèrent pas à se battre. Et ne parlons pas des rapports conflictuels en ville entre piétons, automobilistes, cyclistes, patineurs à roulettes et « trottinettistes ». Cette agressivité propre à la nature humaine, accentuée par la modernité tardive pourrait atteindre rapidement son paroxysme au moment de l’effondrement social. La vie en zone urbaine après la « Grande Déflagration » sera certainement plus difficile que dans la France périphérique déjà habituée aux privations. « Il faudra réapprendre à maîtriser une agro-écologie alimentaire, énergétique et productrice de fibres pour les vêtements, cordes et papiers, la production de matériaux de construction indigènes, voire la fabrication de quelques substances secondaires, mais utiles, telles que l’alcool, l’ammoniac, la soude, la chaux… Tous ces domaines étant équipés en outils low tech aptes à êtres fabriqués, entretenus et réparés par des ouvriers locaux (p. 118). » En pratique, on utilisera le bois de chauffage, le charbon de bois et les biogaz dont le méthane.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Breizh-info.com :

Breizh-info.com :

Pierre-Antoine Plaquevent : Shahin Vallée travaille depuis 2015 pour le Soros Fund Management sur les questions économiques et monétaires dans la zone euro. Shahin Vallée (dont le nom et le parcours rappellent un peu le « Mustapha Meunier » du livre Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley) fût conseiller économique d’Herman Van Rompuy puis celui d’Emmanuel Macron quand celui-ci était ministre de l’Économie. « Homme pressé » aux multiples activités, Shahin Vallée fût aussi conseiller d’Europe Écologie les Verts. Comme George Soros avant lui, il est un élève de la London School of Economics, cette pouponnière de l’élite de l’anglosphère qui fût fondée en 1895 par plusieurs membres de la célèbre Société fabienne (Fabian Society). Shahin Vallée fût celui par qui le contact entre LREM et le Mouvement 5 étoiles continuait de se maintenir lors des tractations entre la Lega de Matteo Salvini et le M5s en 2018. Le but de la stratégie Macron-Shahin était alors de ne pas se couper des éléments européistes et globalistes du M5s. Cette stratégie s’avérera payante puisque le M5s bloquera systématiquement les actions de Salvini poussant ce dernier à faire exploser la coalition alors au pouvoir afin d’obtenir des élections en août dernier. Action qui s’est soldée par l’échec du pari de Salvini et par la constitution d’un gouvernement Parti Démocrate / Mouvement 5 Étoiles comme le souhaitaient le couple Macron / Shahin Vallée.

Pierre-Antoine Plaquevent : Shahin Vallée travaille depuis 2015 pour le Soros Fund Management sur les questions économiques et monétaires dans la zone euro. Shahin Vallée (dont le nom et le parcours rappellent un peu le « Mustapha Meunier » du livre Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley) fût conseiller économique d’Herman Van Rompuy puis celui d’Emmanuel Macron quand celui-ci était ministre de l’Économie. « Homme pressé » aux multiples activités, Shahin Vallée fût aussi conseiller d’Europe Écologie les Verts. Comme George Soros avant lui, il est un élève de la London School of Economics, cette pouponnière de l’élite de l’anglosphère qui fût fondée en 1895 par plusieurs membres de la célèbre Société fabienne (Fabian Society). Shahin Vallée fût celui par qui le contact entre LREM et le Mouvement 5 étoiles continuait de se maintenir lors des tractations entre la Lega de Matteo Salvini et le M5s en 2018. Le but de la stratégie Macron-Shahin était alors de ne pas se couper des éléments européistes et globalistes du M5s. Cette stratégie s’avérera payante puisque le M5s bloquera systématiquement les actions de Salvini poussant ce dernier à faire exploser la coalition alors au pouvoir afin d’obtenir des élections en août dernier. Action qui s’est soldée par l’échec du pari de Salvini et par la constitution d’un gouvernement Parti Démocrate / Mouvement 5 Étoiles comme le souhaitaient le couple Macron / Shahin Vallée.

Autre terrain d’influence majeure : la justice. Au travers de l’Open Society Justice Initiative (OSJI), les réseaux Soros fournissent un appui financier à de nombreuses initiatives d’ingérence dans le système judiciaire français. Par exemple dans le financement d’études sur les contrôles de police au faciès. Ainsi le programme « Profiling Minorities. A Study of Stop-and-Search Practices in Paris » réalisé en 2009 avec le soutien du CNRS. Il s’agit comme toujours d’utiliser des cas d’abus de pouvoir ou d’arbitraire policier afin de s’immiscer au sein des institutions d’un État et d’y faire de l’ingérence.

Autre terrain d’influence majeure : la justice. Au travers de l’Open Society Justice Initiative (OSJI), les réseaux Soros fournissent un appui financier à de nombreuses initiatives d’ingérence dans le système judiciaire français. Par exemple dans le financement d’études sur les contrôles de police au faciès. Ainsi le programme « Profiling Minorities. A Study of Stop-and-Search Practices in Paris » réalisé en 2009 avec le soutien du CNRS. Il s’agit comme toujours d’utiliser des cas d’abus de pouvoir ou d’arbitraire policier afin de s’immiscer au sein des institutions d’un État et d’y faire de l’ingérence.

Pierre-Antoine Plaquevent : Je ne crois pas, je pense plutôt que l’étude des réseaux, de l’action et de la pensée d’un George Soros est en fait un point d’entrée dans ce monde opaque et très fermé que Michel Geoffroy appelle «

Pierre-Antoine Plaquevent : Je ne crois pas, je pense plutôt que l’étude des réseaux, de l’action et de la pensée d’un George Soros est en fait un point d’entrée dans ce monde opaque et très fermé que Michel Geoffroy appelle «

Cette ligne de fracture traverse tout l’Occident contemporain et voit se confronter juifs de gauche internationalistes, cosmopolites et sorosiens face aux juifs de droite conservateurs et sionistes. Dans un article au titre explicite («

Cette ligne de fracture traverse tout l’Occident contemporain et voit se confronter juifs de gauche internationalistes, cosmopolites et sorosiens face aux juifs de droite conservateurs et sionistes. Dans un article au titre explicite («

En su elaboración se han tocado, a nuestro parecer, todas las teclas que se debían de tocar: desde las bases socio-políticas en que deberá asentarse esa nueva Europa, que no soslaya cuál será su organización territorial-administrativa, pasando por la geoestrategia que deberá hacer propia, continuando por hasta cuál será la heráldica que deberá representarlo y acabando por tratar la que deberá ser su posición en el tema de la Trascendencia.

En su elaboración se han tocado, a nuestro parecer, todas las teclas que se debían de tocar: desde las bases socio-políticas en que deberá asentarse esa nueva Europa, que no soslaya cuál será su organización territorial-administrativa, pasando por la geoestrategia que deberá hacer propia, continuando por hasta cuál será la heráldica que deberá representarlo y acabando por tratar la que deberá ser su posición en el tema de la Trascendencia.

Cependant, Brice Couturier reconnaît volontiers que le libéralisme de gauche présidentiel se mêle à d’autres influences politiques. Il s’attarde d’ailleurs volontiers sur la formation intellectuelles du huitième président de la Ve République, son « chemin de culture, une Bildung, comme disent les Allemands. Car la pensée de Macron s’est élaborée au cours d’études assez inhabituelles chez nos dirigeants (p. 43) ». Le futur chef de l’État « a raté à deux reprises le concours d’entrée de l’École normale supérieure alors que, reçu au bac avec la mention “ Très bien ”, il avait été admis à l’une des khâgnes les plus prestigieuses de France, celle du lycée Henri-IV (p. 50) ». « Avant de s’inscrire à Sciences Po, poursuit Brice Couturier, il avait suivi des cours de philosophie à l’université de Nanterre (p. 52). » Le futur Macron apprécie alors de souvent citer Hegel au point qu’il peut être qualifié d’« hégélien de gauche ». Il consacre « son mémoire de DEA (travail de 3e cycle universitaire qui donne l’autorisation de poursuivre son doctorat) à La Raison dans l’Histoire de Hegel (p. 60) » en 2001. Il avait l’année précédente « rédigé son mémoire de maîtrise, consacré à Machiavel (p. 233) » sous la direction d’Étienne Balibar. Brice Couturier en déduit que « Macron dispose d’une colonne vertébrale théorique impressionnante. Sa pensée est structurée. Elle vient de loin (p. 36) ».

Cependant, Brice Couturier reconnaît volontiers que le libéralisme de gauche présidentiel se mêle à d’autres influences politiques. Il s’attarde d’ailleurs volontiers sur la formation intellectuelles du huitième président de la Ve République, son « chemin de culture, une Bildung, comme disent les Allemands. Car la pensée de Macron s’est élaborée au cours d’études assez inhabituelles chez nos dirigeants (p. 43) ». Le futur chef de l’État « a raté à deux reprises le concours d’entrée de l’École normale supérieure alors que, reçu au bac avec la mention “ Très bien ”, il avait été admis à l’une des khâgnes les plus prestigieuses de France, celle du lycée Henri-IV (p. 50) ». « Avant de s’inscrire à Sciences Po, poursuit Brice Couturier, il avait suivi des cours de philosophie à l’université de Nanterre (p. 52). » Le futur Macron apprécie alors de souvent citer Hegel au point qu’il peut être qualifié d’« hégélien de gauche ». Il consacre « son mémoire de DEA (travail de 3e cycle universitaire qui donne l’autorisation de poursuivre son doctorat) à La Raison dans l’Histoire de Hegel (p. 60) » en 2001. Il avait l’année précédente « rédigé son mémoire de maîtrise, consacré à Machiavel (p. 233) » sous la direction d’Étienne Balibar. Brice Couturier en déduit que « Macron dispose d’une colonne vertébrale théorique impressionnante. Sa pensée est structurée. Elle vient de loin (p. 36) ».

Coaching & conflicts deals with the theory concerning the “new art of war”, which is also the title of the Italian edition [1]: not only information and disinformation as they are generally understood but also, among other things, the set of methods by which a country can be affected economically and socially through the manipulation of its economy on international markets, so as to favor a change of government (or “regime”, just to use a word that makes so much bad anti-demokrats...). From these manipulations to the sadly known colored revolutions, perhaps followed by an external military intervention, the step may not be really immediate but still remains tragic: Libya docet, the Latins would say, and so also Syria even if right against the lions of Damascus the mechanism has jammed, showing its inevitable limits.

Coaching & conflicts deals with the theory concerning the “new art of war”, which is also the title of the Italian edition [1]: not only information and disinformation as they are generally understood but also, among other things, the set of methods by which a country can be affected economically and socially through the manipulation of its economy on international markets, so as to favor a change of government (or “regime”, just to use a word that makes so much bad anti-demokrats...). From these manipulations to the sadly known colored revolutions, perhaps followed by an external military intervention, the step may not be really immediate but still remains tragic: Libya docet, the Latins would say, and so also Syria even if right against the lions of Damascus the mechanism has jammed, showing its inevitable limits. Q) Why did you want to publish Leonid Savin's essay?

Q) Why did you want to publish Leonid Savin's essay?

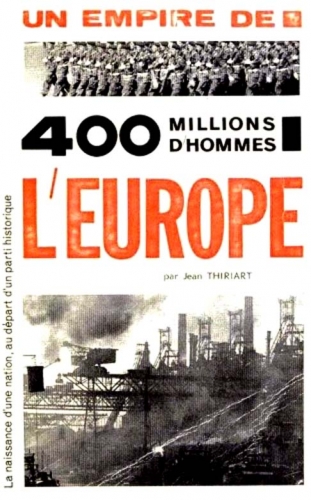

Il titolo di questa recensione della tesi di laurea di Lorenzo Disogra, pubblicata dalle Edizioni all’insegna del Veltro con una prefazione del Professor Franco Cardini, potrebbe sembrare inutilmente altisonante. La qualità del testo è indubbia: un lavoro rigoroso e documentato come si addice ad una tesi di laurea, impreziosito dal dono della sintesi e da una prosa scorrevole. L’autore riesce in un centinaio di pagine a ricostruire, percorrendo in parallelo la vicenda militante e la produzione teorica di Jean Thiriart, il “pensiero e l’azione” di una delle figure più incomprese e trascurate della Politica europea. Politica con l’iniziale maiuscola, a significare quel raro connubio di idee e di azione, di cultura e prassi, di lucidità e passione che caratterizzano la figura del militante belga.

Il titolo di questa recensione della tesi di laurea di Lorenzo Disogra, pubblicata dalle Edizioni all’insegna del Veltro con una prefazione del Professor Franco Cardini, potrebbe sembrare inutilmente altisonante. La qualità del testo è indubbia: un lavoro rigoroso e documentato come si addice ad una tesi di laurea, impreziosito dal dono della sintesi e da una prosa scorrevole. L’autore riesce in un centinaio di pagine a ricostruire, percorrendo in parallelo la vicenda militante e la produzione teorica di Jean Thiriart, il “pensiero e l’azione” di una delle figure più incomprese e trascurate della Politica europea. Politica con l’iniziale maiuscola, a significare quel raro connubio di idee e di azione, di cultura e prassi, di lucidità e passione che caratterizzano la figura del militante belga. Non è stato privo di impatto per l’autore di questa recensione leggere il libro di Lorenzo Disogra nelle stesse ore in cui ne divorava un altro: Essere e Rivoluzione. Ontologia heideggeriana e politica di liberazione di Daniele Perra per i tipi di Nova Europa. In quelle pagine si ricorda infatti la risposta degli intellettuali tedeschi della Rivoluzione Conservatrice al lamento spengleriano sul “tramonto dell’Occidente”, al quale si indicava l’alternativa di una grande alleanza dei popoli “bianchi” contro quelli “di colore” (quasi un preludio ad Huntington). Il concetto di Occidente non solo non riguarda i rivoluzionari – che si interessano a cose ben più profonde come la Nazione (europea) o la Classe (lavoratrice e antiusuraia); ma se proprio un Occidente esiste, il suo tramonto è un’ottima notizia. Se infatti i popoli sono autori e non vittime della propria storia, essi potranno approfittare della fine dell’Occidente capitalista, positivista e antitradizionale, realizzando la Nazione Europea oppure la lotta dei lavoratori e degli sfruttati. È proprio al tramonto dell’Occidente americanista e liberista, protestante e imperialista, individualista e mercantile che i rivoluzionari del pianeta devono farsi trovare pronti, da Lisbona a Vladivostok, da Teheran a L’Avana.

Non è stato privo di impatto per l’autore di questa recensione leggere il libro di Lorenzo Disogra nelle stesse ore in cui ne divorava un altro: Essere e Rivoluzione. Ontologia heideggeriana e politica di liberazione di Daniele Perra per i tipi di Nova Europa. In quelle pagine si ricorda infatti la risposta degli intellettuali tedeschi della Rivoluzione Conservatrice al lamento spengleriano sul “tramonto dell’Occidente”, al quale si indicava l’alternativa di una grande alleanza dei popoli “bianchi” contro quelli “di colore” (quasi un preludio ad Huntington). Il concetto di Occidente non solo non riguarda i rivoluzionari – che si interessano a cose ben più profonde come la Nazione (europea) o la Classe (lavoratrice e antiusuraia); ma se proprio un Occidente esiste, il suo tramonto è un’ottima notizia. Se infatti i popoli sono autori e non vittime della propria storia, essi potranno approfittare della fine dell’Occidente capitalista, positivista e antitradizionale, realizzando la Nazione Europea oppure la lotta dei lavoratori e degli sfruttati. È proprio al tramonto dell’Occidente americanista e liberista, protestante e imperialista, individualista e mercantile che i rivoluzionari del pianeta devono farsi trovare pronti, da Lisbona a Vladivostok, da Teheran a L’Avana.

S’il est difficile de se replacer derrière le voile d’ignorance tant nous sommes conditionnés par la place spécifique que nous occupons déjà dans la société, cette expérience de pensée permettra de nous orienter beaucoup plus sûrement vers un terrain d’entente. Il se peut que je consomme trop d’eau ou que je pollue, non pas parce que j’en tire un plaisir intrinsèque, mais parce que cela satisfait mon intérêt matériel : je produis plus de légumes, ou j’économise des coûts d’isolation, ou je me dispense de l’achat d’un véhicule plus propre. Et vous qui subissez mes agissements, vous les réprouverez.

S’il est difficile de se replacer derrière le voile d’ignorance tant nous sommes conditionnés par la place spécifique que nous occupons déjà dans la société, cette expérience de pensée permettra de nous orienter beaucoup plus sûrement vers un terrain d’entente. Il se peut que je consomme trop d’eau ou que je pollue, non pas parce que j’en tire un plaisir intrinsèque, mais parce que cela satisfait mon intérêt matériel : je produis plus de légumes, ou j’économise des coûts d’isolation, ou je me dispense de l’achat d’un véhicule plus propre. Et vous qui subissez mes agissements, vous les réprouverez. D’une part, elle peut orienter le débat vers les objectifs incarnés dans la notion de bien commun en les distinguant des instruments qui peuvent concourir à leur réalisation. Car trop souvent, comme nous le verrons, ces instruments, qu’il s’agisse d’une institution (par exemple le marché), d’un « droit à » ou d’une politique économique, acquièrent une vie propre et finissent par perdre de vue leur finalité, allant alors à l’encontre du bien commun qui les justifiait de prime abord. D’autre part, et surtout, l’économie, prenant le bien commun comme une donnée, développe les outils pour y contribuer.

D’une part, elle peut orienter le débat vers les objectifs incarnés dans la notion de bien commun en les distinguant des instruments qui peuvent concourir à leur réalisation. Car trop souvent, comme nous le verrons, ces instruments, qu’il s’agisse d’une institution (par exemple le marché), d’un « droit à » ou d’une politique économique, acquièrent une vie propre et finissent par perdre de vue leur finalité, allant alors à l’encontre du bien commun qui les justifiait de prime abord. D’autre part, et surtout, l’économie, prenant le bien commun comme une donnée, développe les outils pour y contribuer.

José Ortega y Gasset affirmait que se proclamer de droite ou de gauche, c’était accuser dans l’un et l’autre cas une hémiplégie morale. Nulle possibilité que François Sureau tombât dans une quelconque infirmité. Il se campe de longue date en défenseur de la liberté, de toutes les libertés publiques. C’est le rôle impérieux qu’il s’arroge, une fois encore, avec la rigueur du juriste et la verve de l’avocat et écrivain qu’il est, dans son opuscule

José Ortega y Gasset affirmait que se proclamer de droite ou de gauche, c’était accuser dans l’un et l’autre cas une hémiplégie morale. Nulle possibilité que François Sureau tombât dans une quelconque infirmité. Il se campe de longue date en défenseur de la liberté, de toutes les libertés publiques. C’est le rôle impérieux qu’il s’arroge, une fois encore, avec la rigueur du juriste et la verve de l’avocat et écrivain qu’il est, dans son opuscule

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

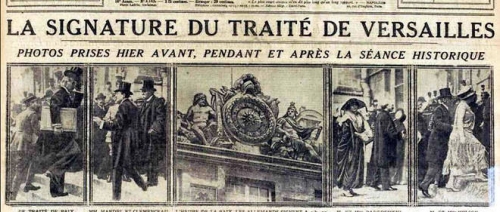

Face à la manière dont le dit Traité de paix de Versailles a mis en opposition les peuples européens après 1919, préparant ainsi de nouveaux conflits militaires; dont l’Europe centrale a été démembrée et trois empires démantelés du jour au lendemain; dont l’Empire ottoman a été dépecé et des révolutions ont secoué la partie occidentale de l’Eurasie; dont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une nation s’est transformée en unique puissance mondiale. Donc face à l’envergure de ces bouleversements, il est étonnant de constater que peu d’impulsions de la part des cercles d’historiens n’aient été déclenchées au cours de cette année de commémoration susceptible à élaborer en profondeur un débat publique sur les causes et les effets de ces accords.

Face à la manière dont le dit Traité de paix de Versailles a mis en opposition les peuples européens après 1919, préparant ainsi de nouveaux conflits militaires; dont l’Europe centrale a été démembrée et trois empires démantelés du jour au lendemain; dont l’Empire ottoman a été dépecé et des révolutions ont secoué la partie occidentale de l’Eurasie; dont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une nation s’est transformée en unique puissance mondiale. Donc face à l’envergure de ces bouleversements, il est étonnant de constater que peu d’impulsions de la part des cercles d’historiens n’aient été déclenchées au cours de cette année de commémoration susceptible à élaborer en profondeur un débat publique sur les causes et les effets de ces accords.

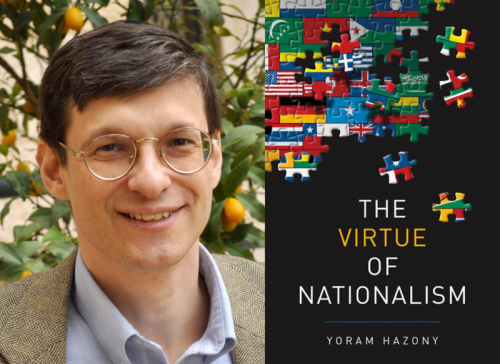

Hazony defines the nation-state in contradistinction to two alternatives: tribal anarchy and imperialism. Tribal anarchy is basically a condition of more or less perpetual suspicion, injustice, and conflict that exists between tribes of the same nation in the absence of a common government. Imperialism is an attempt to extend common government to the different nations of the world, which exist in a state of anarchy vis-à-vis each other.

Hazony defines the nation-state in contradistinction to two alternatives: tribal anarchy and imperialism. Tribal anarchy is basically a condition of more or less perpetual suspicion, injustice, and conflict that exists between tribes of the same nation in the absence of a common government. Imperialism is an attempt to extend common government to the different nations of the world, which exist in a state of anarchy vis-à-vis each other. Hazony argues that nationalism has a number of advantages over tribal anarchy. The small states of ancient Greece, medieval Italy, and modern Germany wasted a great deal of blood and wealth in conflicts that were almost literally fratricidal, and that made these peoples vulnerable to aggression from entirely different peoples. Unifying warring “tribes” of the same peoples under a nation-state created peace and prosperity within their borders and presented a united front to potential enemies from without.

Hazony argues that nationalism has a number of advantages over tribal anarchy. The small states of ancient Greece, medieval Italy, and modern Germany wasted a great deal of blood and wealth in conflicts that were almost literally fratricidal, and that made these peoples vulnerable to aggression from entirely different peoples. Unifying warring “tribes” of the same peoples under a nation-state created peace and prosperity within their borders and presented a united front to potential enemies from without. The “mutual loyalty” at the heart of nation-states is a product of a common ethnicity. How does ethnic unity make free institutions possible? Every society needs order. Order either comes from within the individual or is imposed from without. A society in which individuals share a strong normative culture does not need a heavy-handed state to impose social order.

The “mutual loyalty” at the heart of nation-states is a product of a common ethnicity. How does ethnic unity make free institutions possible? Every society needs order. Order either comes from within the individual or is imposed from without. A society in which individuals share a strong normative culture does not need a heavy-handed state to impose social order. In fact, Hazony argues, imperialism is far more conducive to hatred and violence than nationalism.

In fact, Hazony argues, imperialism is far more conducive to hatred and violence than nationalism. The third principle is “government monopoly of organized force within the state” (p. 177), as opposed to tribal anarchy. A failed state is one in which different ethnic groups create their own militias.

The third principle is “government monopoly of organized force within the state” (p. 177), as opposed to tribal anarchy. A failed state is one in which different ethnic groups create their own militias. The difference between good nationalism and bad nationalism is simple: Good nationalism is universalist. A good nationalist wants to ensure the sovereignty of his own people, but does not wish to deny the sovereignty of other peoples. Instead, he envisions a global order of sovereign nations, to the extent that this is possible. Hazony, however, wishes to stop short of the idea of a universal right to self-determination, which I will deal with at greater length later.

The difference between good nationalism and bad nationalism is simple: Good nationalism is universalist. A good nationalist wants to ensure the sovereignty of his own people, but does not wish to deny the sovereignty of other peoples. Instead, he envisions a global order of sovereign nations, to the extent that this is possible. Hazony, however, wishes to stop short of the idea of a universal right to self-determination, which I will deal with at greater length later.

Aux débuts des années 1990, inquiète de la résistance nationale-patriotique en Russie contre Boris Eltsine, une certaine presse de caniveau fantasmait sur une hypothétique convergence « rouge – brun » en France. Sa profonde inculture l’empêcha de mentionner le national-bolchevisme allemand de l’Entre-deux-guerres, le souverainisme communiste réalisé en RDA et en Roumanie ou le national-communisme du philosophe Régis Debray à la fin des années 1970. Le philosophe français aurait certainement été surpris de savoir que son pays connut naguère un embryon national-communiste ou national-collectiviste six décennies plus tôt.

Aux débuts des années 1990, inquiète de la résistance nationale-patriotique en Russie contre Boris Eltsine, une certaine presse de caniveau fantasmait sur une hypothétique convergence « rouge – brun » en France. Sa profonde inculture l’empêcha de mentionner le national-bolchevisme allemand de l’Entre-deux-guerres, le souverainisme communiste réalisé en RDA et en Roumanie ou le national-communisme du philosophe Régis Debray à la fin des années 1970. Le philosophe français aurait certainement été surpris de savoir que son pays connut naguère un embryon national-communiste ou national-collectiviste six décennies plus tôt.

Acquis au racialisme scientifique, il popularisa le concept du Blut und Boden (Sang et Sol), espérant abolir une société industrielle fermée au monde des affaires afin de la remplacer par une société organique prenant sa base sur un système de nobilité agreste héréditaire.

Acquis au racialisme scientifique, il popularisa le concept du Blut und Boden (Sang et Sol), espérant abolir une société industrielle fermée au monde des affaires afin de la remplacer par une société organique prenant sa base sur un système de nobilité agreste héréditaire. Most widely held works

Most widely held works

Vous insistez beaucoup, pour l’efficacité de l’action métapolitique, sur la compréhension d’un contexte fait de l’emboîtement de trois éléments : l’Occident, le Système et le Régime. En quelques mots, que voulez-vous dire par là ?

Vous insistez beaucoup, pour l’efficacité de l’action métapolitique, sur la compréhension d’un contexte fait de l’emboîtement de trois éléments : l’Occident, le Système et le Régime. En quelques mots, que voulez-vous dire par là ?

R. R. Reno

R. R. Reno

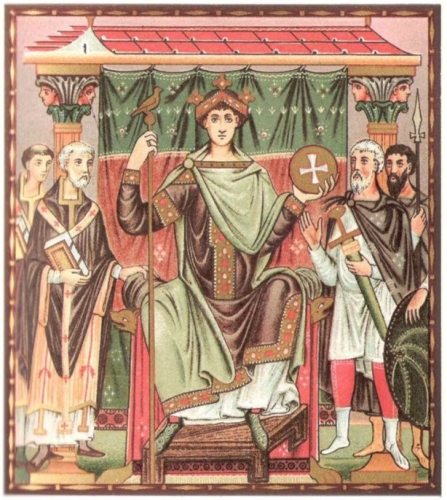

Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive.

Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive. Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.

Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.

Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.

Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.