Totta Theologia: théologie totale. Théologie de la fraude. Théologie par-delà "gauche et droite" (Disputation de Diego FUSARO « Théologie politique comme religion des modernes »)

par Jean-Louis Feuerbach

De la cruelle réalité des choses infâmes (Charles MAURRAS).

L’interrègne théocratique se termine (Auguste COMTE).

Il n’est pas de vie vraie dans le faux théologique (Adorno revu et rectifié)

TOUT EST THEOLOGIE !

All is theology, clament à l’unisson Edgar Allan POE, Jorge Luis BORGES, Guido G. PREPARATA.

« Today, religion is everywhere » lit-on sous la signature de Martti KOSKENNIEMI, professeur à Oxford.

Tout est théologique, et rien que cela.

Il s’impose de s’en convaincre enfin.

Transpercer la fraude des mots, il faut.

Là où il est dit, écrit, gueulé « démocratie », il faut lire, entendre, comprendre théocratie.

Théocratie, théologie, théologique, là est la métaconstitution véritable.

Les juristes affutés s’avisent de cibler la "constitution invisible" (Martin LOUGHLIN, Hugues RABAULT, Laurence H. TRIBE) tant ils insupportent que le théologique soit la constitution de l’âge axial. Car depuis 2800 ans en effet, l’hegemon est à la théologie et à ses théologiens.

La clé de voûte de l’intelligence de la domination est à situer ici. L’intelligence du politique s’ensuit.

Ceci posé, il y a deux postures possibles : ceux qui savent, comprennent, incarnent d’un côté ; ceux qui ne savent, ne comprennent, ne saisissent, de l’autre.

Les premiers sont les anges du régime, les maîtres, les dominants qui dominent.

Les seconds sont étiquetés au mieux à « Gentils » (gentiles), aux « gens « (du latin « gens, gentis »), à « esclaves », soit au plus vrai à masses racisées à l’animalité théologique.Ce sont les « cons » qui ignorent les règles du jeu de la « modernité ».

Le clivage est intelligence théologique versus imbecillitas theologiae .

Cela pourrait se résumer à « gauche » contre « droite «.

Le théologique se love toujours dans le clivage. L’acmé du théologique est toujours à dénicher dans la discrimination, dans le séparatif, dans le divis.

Théologie est division dans son principe. Il s’agit toujours de fracturer les peuples. Défaire le « laos », le peuple, est l’axiome cardinalice.

À preuve, les théologiens n’ont que le mot « démos » à la gueule car ils savent pertinemment que démos n’est pas laos, que dème n’est pas peuple, que « démocratie » n’est pas pouvoir- puissance du peuple, mais que leur paroisse a pour objet social la « théocratie libre », la « société intégrée «, la théostructure intégralement théonomisée (Vladimir Soloviev).

Le théologien allemand Frank Crüsemann (photo, ci-dessus) a vendu la mèche : « démocratie c’est théocratie » !

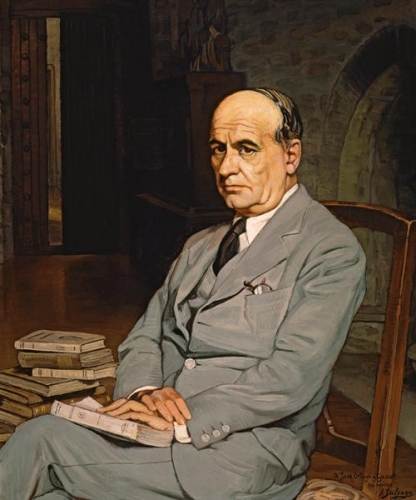

Martin LOUGHLIN (photo ci-dessous) d’enfoncer le clou : théocratie drappée des ors de la « démocratie mystérieuse » et lovée en « constitution invisible » de la domination sur le peuple (Against constitutionalism 2022). L’éminent professeur de Londres connaît le mystère autoclave et ses dogmes mystérieux; il connaît le lieu de la supériorité méta constitutionnelle et méta théologique projetée sur le monde; il sait cette doctrine de l’ordre implicite sous l’ordre apparent. Ce n’est pas un "con"!

I. LA THEOLOGIE DROITE-GAUCHE SELON FUSARO

Le brillant penseur italien Diego FUSARO a compris lui que la plus grande pertinence est à trouver dans la conflagration entre le théologique et l’anti théologique. Se faire penseur de l’anti théologique est devenu l’économie de sa religiosité politique.

Il vient de cristalliser sa pensée dans un récent article paru en Espagne chez « Posmodernia » (le 3 avril dernier) sous le titre "Teleologia-politica, la politica como religion de los modernos". Sa traduction est à lire sur le site de l’excellent Robert STEUCKERS sur son blog « EURO-SYNERGIES » (Hautetfort Newsletter) depuis le 26 mai 2025 (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/05/26/theologie-politique-la-politique-comme-religion-des-modernes.html ) .

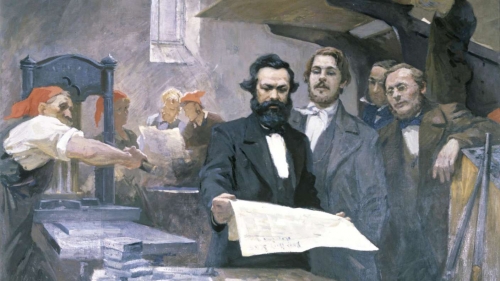

Il n’est pas sans portée de relever que l’interpellation de Diego FUSARO vient « de gauche », par un homme de « gauche », d’un penseur relevé et élevé "à gauche". Il s’affiche marxiste – marxien. Au point que par marxistes, on doit entendre ces théologiens de l’anti-théologique grimés en intellectuels engagés dans les champs du profane pour y voiturer la profanation de la profanation, la déthéologisation du théologique, à sa sortie de l’histoire. Ils sont en même temps schisme et par-delà le schisme dans la disruption d’avec le fondamentalisme théomane. En clair, ce sont les arracheurs de bure devenus. FUSARO met à nu le régime et les cliques du régime. Bakhounine compte un disciple d’envergure.

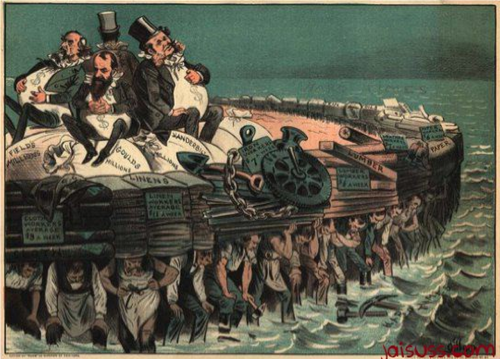

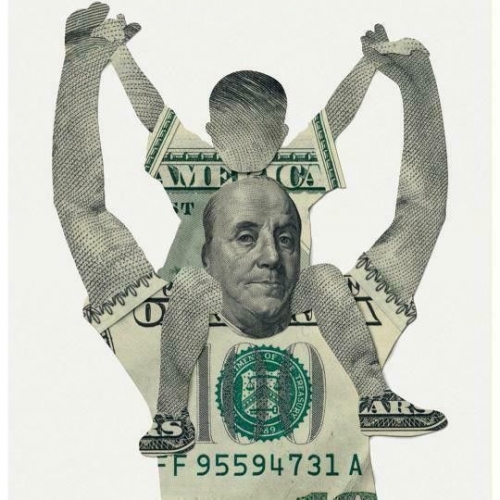

Spécialement, quand FUSARO (et ses camarades comme Wolfgang STREECK ou Robert KURZ - photos ci-dessus)) s’attaque au « capitalisme », ce n’est pas l’activité de production économicociste qu’il cible. Il vise symboliquement la tête du Léviathan. Capital vient du latin « caput », la tête. Leviathan personnifie l’activité théologique du « capital » et sa « raison sociale » du gros niquage. Théologie se résume à faiseuse de rois et de droit d’injustice (jus ad in-jurium).

N’est-il pas que les vangé-listes prophétisent le slogan théonomique du "aux riches il sera tout donné ; aux autres il sera tout pris". On connaissait le « Mathew Effect » de Merton et Streeck ; voici le mien ma-ma-lu-prinzip (Marc 4,25 ; Matthieu 25,29 ; Luc 19,22 et 26). C’est toujours et encore l’antienne chauvine de la piraterie deutéro-nomiste au « il faut sucer les peuples ».

Il n’est pas vain de souligner ici l’avantage mental de la théo-rie marxiste : elle est biberonnée à l’éveil théonomique par le "livre", le "récit", la "structure" théologiques.

Pas la droite.

L’arrogance sociologique de la « gauche » tient et vient de son irradiation supérieure par le théologique. L’insolence hyper éthiste est fanfare du combat mytho-métaphysico-idéologique dans les habits noirs du méta-théologique. L’activisme fébrile, hystérique et ravageur des paroissiens de "gauche" chauvinise le prophétisme managérial.

L’hébétude est toujours de «droite»: on y broute ce que vomit la «gauche».

Jamais on n’y discute la causalité magique, seulement parfois ses effets ; jamais on n’y est capable de saisir et de comprendre la logique « métaphysique de l’après » (Kurt Hiller) ; toujours on s’y complait à l’imbécillité historique et à l’imbécillité théologique.

Bravo l’ami Fusaro d’énoncer l’instance du suprémacisme théologique, d’exploser le Fake des fakes du genre cache-sexe de la théologie pure, et de dénoncer la machine de machination théologique comme entreprise de classe, de casse, de fraude !

A . DU CLIVAGE PROFANE GAUCHE-DOITE

Le clivage théologique entre « droite et gauche » s’avère l’impensé impensable du pourtant pensé.

L’ancrage théologique du dispositif est véritablement l’impensé de la doctrine, l’impensable de la pratique, l’omis du récit instituant ledit clivage.

Le dit est au non-dit.

La source est tue.

L’origine est cachée.

Le fondement est oblitéré.

a) Le journalisme ethnologique et alimentaire ne s’intéressera au clivage qu’à partir de la révolution de 1789. Il en fait catégorisation sociale d’une histoire sociale en vue de donner une identité à une construction de figurants et de configurations à des apparences, des blocs idéologiques d’appartenance, des spectres de conception du monde. Le truc c’est de celer l’ancrage des forces habillées et habitées pour jouer ce qu’elles ne sont pas et grimer ce qu’elles font. La science du clivage de paroisse se contente du rangement à l’arrangement à la droite ou à la gauche des rois, des présidents de chambres ou des chefs de parlements. Nul ne s’interroge du pourquoi, du pour quoi faire, du qu’est -ce que ça veut dire ? Pourquoi configurer en amis et en ennemis dans un même plénum ? Sinon signifier la mise en musique des canons du théologique dans la comédie profane. Ici on installe en déclinaisons opératives au clairon du dualisme spectaculaire et on motorise dans une nouvelle enveloppe hostilice :

- secondaire contre primaire

- bien contre mal

- messianisme versus « nationalisme »

- avant-gardisme et conservatisme

- potestas indirecta contra potestas directa

- bien sûr gauche contre droite

Ce partage devenu coutumier aura pris rang de titre juridique directif et orientatif. Ainsi la « République » de se fonder sur ce clivage. Elle sera au divis de division, elle qui se veut pourtant « une et indivisible «.

L’ordre est au divis d’adhésion professionnelle du plus fort confessionnel : faire mine de lutter pour le peuple et se battre contre lui, agiter les « lumières » ou les éteindre. Car ici sévit la maxime au tout faire croire » au changer il faut », pour que tout reste pareil et que règne le statu quo de l’interrègne à l’ordonnancement : « libéralisme » comme soft law pour les élites ; socialisme comme hard law contre les masses ; au bout, le peuple mithridatisé, sidéré, neutralisé. Précision insigne : libéral doit s’entendre au sens latin de « liber, libris », le livre, c’est-à-dire la Bible, et pas autrement.

Il est donc permis d’opiner avec Karl Marx que si les idées de la classe dominante sont les idées dominantes de la classe possédant la puissance matérielle et spirituelle, la théologie est l’idée de la classe dominante qui dispose de la production théocratiste.

b) L’encastrement à la méta théologie est donc latent mais pas patent. La division du travail théologique en deux sous- instances fait écran opaque, segmentation décorative, déguisement profane. Le régime enrégimente les false flags à une rhétorique de tromperie (Marcel Gauchet parlera d’une « histoire de mots », au lieu d’une histoire des maux).

Ce choix tactique doit tromper les masses à « l’ère des masses « avec des fausses identités. Car cette « organisation dualiste « permet de mettre la "société" en étau à deux mors et en deux parquages artificiels.

La droite et la gauche sont (à non-évidence) distributions théologiques et précipités du théologique dans l’instance de la politique. Le cœur théorique se trouve dans le transfert théosophique dans le profane.

Dans la mesure où il s’impose de retenir en présuppositions du Theos, ses mythèmes de création du secondaire et de péché du primaire, il s’ensuit que le » bien » c’est la communion au mythe de la religion secondaire et « mal » ce qui s’ancre dans la religion primordiale.

Y ajoutant, la matrice de fraude accumule les ergots de feintes: complexifier pour irriter, celer, mystifier, relativiser, brouiller et surtout anathémiser le pouvoir.

Les arnaques pullulent. La « laïcité » est l’une d’elle : dans l’océan des paroisses cabote la frêle esquif du peuple-politique ou laos; l’apartheid protège le religieux contre le politique et pas l’inverse. Le "ra-isme" en est l’autre: le cri du «ra», au «ra», par le «ra», gutturalise l’extrémisme théologique. C’est la lettre de cachet, le brevet de Haine, la créance de ponérologie inaugurale déchainés contre la « méchanceté », la « mauvaiseté », la « malitude », à dires de théologiens du mode de la mode de « modé-ration » exterminatrice de ce et ceux qui leur déplaisent. Shitstorm always again.

Allons plus loin. Explication.

B. DU COUP D’ETAT THEOLOGIQUE : DEUX COMMENCEMENTS, DEUX RELIGIONS, UNE TERREUR

En histoire, il n’est jamais de dieu pour sauver quiconque. Pour la comprendre, il faut saisir la question qui aura présidé à la réponse donnée par l’histoire, et donc la pensée devenue histoire d’une pensée (c’est le principe question réponse ou logic of question and answer de Robin George Collingwood).

a) Au commencement du système primordial, les peuples premiers vivaient heureux ensemble dans les essences du politique et du religieux. Leur accord sonnait juste. L’harmonie régnera longtemps. Survint la théorie du "péché originel" colportée par des marchands au long cours et à la théologie impitoyable. Il fallut divorcer.

b) Au commencement du système secondaire, une « société sainte » de théologiens civils (sous le label « Idra Sita «) invente un dieu à façon, puis le dépose à marque, brevet, modèle, concept, au choix. Ledit fétiche de voiturer la jalousie de ses créateurs et de partir jalouser les peuples premiers: la Déesse-Mère, le divin féminin, le matriachat, leur science, leur sagesse ,... Cette jalousie de prospérer jusqu’à poser un avant et un après à l’œuvre de "création". Ledit dieu jaloux fit de cette summa divisio le point cardinal de son culte. Fini le paradis de la félicité des peuples du Nord, du savoir immémorial, du merveilleux en mythe. L’ingénierie de la jalousie d’installer la tyrannie de ses valeurs, de fonder une nouvelle axiologie à la guerre des dieux, d’œuvrer à l’expulsion, à la scission, à la chute.

c) La » création » est constitutivement revendiquée à « sens inversé, ordre de renversement, inversion » de l’ordre antérieur voué à l’épuration (Zohar I 102b et 205b). Désormais, les présupposés du système primaire sont déclarés faux, tandis que ceux du régime du secondaire sont proclamés seuls vrais. Le coup d’état interdit tout retour de « l’Antéchrist ». La distinction pentateutique requiert l’exclusivité du culte. Pas d’autres dieux, ni d’autres déesses à l’horizon, au firmament ou dans les palais. Le roi c’est Dieu et Dieu est roi. Avec ses théologiens.

Ceux-ci assurent l’ambiance de sorcellerie et innervent « l’accusatif illimité de la persécution » (Emmanuel Levinas). Il leur faut la figure de l’ennemi comme ultimation de détestation théologique.

Théologie est ainsi motorisation à la haine, croisade permanente et hystérisation contre le réfractaire, l’opposant, le résistant. L’autre est toujours "païen", "impie", "infidèle", hétérodoxe. Sa seule présence devient profanation. Il doit être ex-terminé, c’est-à-dire exorbité de la création du genre paroissial. Telle est l’économie du « miracle » des uns et terreur pour les autres.

C. MIRACULISME

Le miraculisme relève du théologique et vice versa. Il se décline en hyper-fascisme de la sécularisation moderne.

a) Le théologique ritualise à la nausée les espaces de détestation et les aliens qui errent dans les camps de concentration du Theos. La liturgie vomit assez : « l’-eszs-trèm-droate », les « populismes », les « complotistes » et autres flatulences. C’est façon pour le théologique d’incendier son plan – complot de ses agressions dopées à l’extrémisme "amaléciste".

Le dispositif peut se résumer à la formule de Nicolas Sombart : "est ennemi qui s’oppose au plan mondial"! L’avantage de la formule est que l’axiome dévoile les fins du théologique :

- conquête du globe à plan arrêté de « commonwealth » monoparoissial,

- désignation à ennemi qui ose s’opposer à la « messianose » (Michel MAFFESOLI) ;

- extermination des « complotistes » qui conspirent au « complot « contre » le Complot » au travers de la solution polythéiste, polygéniste, polyversiste, bref du di-vers vraiment divers et diversitaire de plurivers juxtaposés et non intriqués.

b) Par sécularisation, il faut entendre la déportation des vices des uns sur les peuples désignés comme "boucs émissaires" (Lévitique 16,21-22 !). Soit la translation du récit biblique en déontologie hyper-éthiste faisandée.

Séculariser, c’est persuader, propagander, harceler à la préférence, au sens, à la paroisse du culte devenant culte-ture : bascule au primat paroissial du citoyen croyant et du croyant citoyen.

Il est donc aisé de discriminer qui en est et qui n’en est pas.

Clivage est gouvernail de croyance et d’incroyance.

Clivage est corruption, récit de corruption, batelage de corruption.

Le commissaire politique Saül de Tarse de poser la méthode réglée contre les masses : ce qu’elles font, elles ne le comprennent pas ; ce qu’elles veulent, elles ne le pratiquent pas ; mais ce qu’elles haissent, elles le font à fond.

II. THEOLOGIE POLITIQUE

Clivage induit et présuppose une ligne de séparation, de démarcation, de discrimination. Cette bicaméralité bipolaire bipolarise au binôme. Ce qui trahit à nouveau l’identité théologique du dualisme théonomique constitutif (deus versus démonie, créé contra incréé, biennisme et malisme, etc.) et élevé à « théologie politique ».

À quoi ça sert ?

A . KATECHONTIQUE. KATECHON & Compagnie.

Nul ne saurait servir deux maîtres. Ou le dieu, ou son peuple. Pas les deux, grondent les théologiens.

Katechon est partant l’idéologème (couché dans la seconde épître aux Thessaloniciens de Saul dit Paul de Tarse, versets 7 à 12) qui signifie interdire au peuple la grandeur politique, le renvoyer à l’impolitique, le téléologiser à masse minérale inerte.

a) Les meilleures bibliothèques sont polluées par des rayonnages entiers croulant sous la littérature à l’enseigne de la "théologie politique". Force billevesées sont accumulées à des fins d’effarement et d’égarement. Une « Imposture » s’esclaffera Géraldine Muhlmann ; quoi le théologique?

La vraie vocation de l’instrument dénommé « théologie politique » est de marquer l’empreinte du théologique dans le profane. (C’est précisément ce qui horripile les théologiens : que l’on puisse oser dire ou penser que le fond, les fonds et le tréfonds de l’administration des choses et des peuples soient théologiques; parce qu’il est interdit de caresser l’idée que c’est le théologique qui déconne et dragonne la politique !). Il y convoque au travail théologique de sa raison théologique fondamentale : catéchonciser. Catechontiser c’est empêcher. Théologiser c’est empêcher les autres d’être et de devenir ce qu’ils sont, de se connaître et de se donner à reconnaître pour tels.

Le mythe fondateur du théologique se trouve dans la mission messianiste et eschatologique d’interdire tout retour du primaire, du principiel, du primordial. Alter- Apocalypse, no pasaran !

La théologie politique se ramène donc à la mise en œuvre du katechon dans tous les registres du vécu. L’acmé réside dans l’absolue sainteté de la prophétie migratoire. Elle emporte prohibition absolue de contester la soumission au feu de la « main droite » ou de résister au « grand carnage dans la terre d’Edom » (c'est-à-dire Rome, donc europie d’Europe et des Boréens par extension) promis aux masses « de toutes les extrémités de la terre » ! Il n’y fait pas bon d’être du « côté gauche « (Zohar II,32 a) ! Violence absolue de violence au culte de la tyrannie de violence pour la violence.

b) Pour le théologien Jan Assmann, le nec plus ultra de la théologie politique c’est le monothéisme.

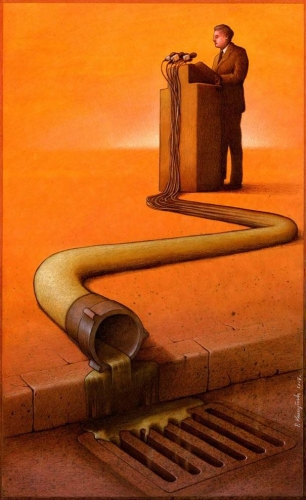

Le modèle orchestre à la séparation des pouvoirs :

- le politicien ajuste au culte et culte au culte ;

- le théologien choisit le politicien : il le proclame, l’acclame, le déclame ad nutum.

- le médiatcratique met en spectacle la liturgie d’adoubement ou de damnation ; il césarise et décésarise ; fait oraison de starisation ou hérémisation des démonisés.

Les unit la rivalité mimétique pour conquérir la « violence légitime « (sic !) du théologique contre les peuples, conduquer les haines de la transcendance dans l’immanence, manager, orchestrer, exploiter le muselage du peuple. C’est cela l’ingéniérie du miraculisme.

En d’autres termes, le concept de théologie politique sert à grimer l’imposture impérialiste du théologique sur les essences et les instances. Il est feinte de bicaméralité, réponse eschatologique à la sécularisation et gestion politicoclastique du katechon. Il opère « construction sociale de la réalité » (Peter L. Berger) en mensonge.

Le dispositif ne laisse pas d’interroger :

- Pourquoi cette tromperie ?

- Pourquoi masquer, obvier, oblitérer la lutte théolopétique ?

- Pourquoi cacher le travail à la transparence et hausser l’enseigne du dieu invisible ?

- Pourquoi cette crispation à l’oblique, au repli du soi de fourberie, au travestissement de la sur-veraineté en sous-veraineté en sous-jacence ?

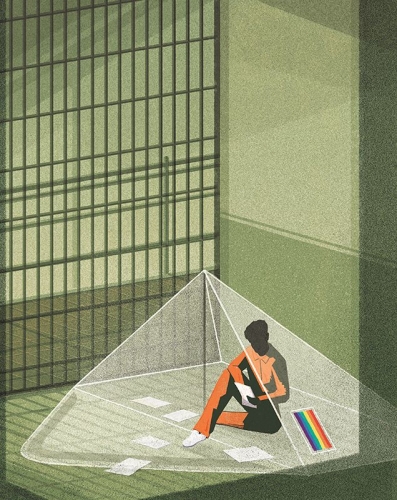

- Pourquoi l’invisible règne-t-il, gouverne-t-il, légifère-t-il, jugeationne-t-il, condamne-t-il, engeole-t-il ?

Raillons ce jeu de masques sous lesquels la guerre de certains se poursuit contre tous.

La « culture » des théologisés vocifère les slogans de fronts de haine et les « lois du pouvoir invisible » visibilisent assez le système théologique et théonomique global.

B. L’hémiplégie originée au mythe du péché des origines (Hyperborée ou Phénicie) et à sa culpabilisation subséquente définit ceux qui s’en gardent et ceux qui mégardent.

Il y a ceux qui se conforment aux dogmes de la révolution yahwique et ceux qui la conchient.

Le professeur Michel Maffesoli (photo) ne laisse de dénoncer que le clivage participe du principe de coupure du secondaire et que partant, les clercs du clergé théologique décident de se séparer du commun du peuple, osent prétendre savoir à sa place ce qui lui convient et le conduquent dans le mainstream.

Le clivage étiquette dès lors l’inimitié – hostilité. L’ennemi est prédéterminé : nommé, marqué, désigné. Aussi la technique du clivage permet de blasonner telle catégorie en vue de sa perception, de sa reconnaissance, de sa capacité à mobiliser contre elle. Le classement classe et déclasse. Il identifie au plus et au moins. Il offre à séparer bibliquement "le bon grain et l’ivraie". Il modélise la conformité du moment et la non-conformité de toujours. Il est vendu comme fait de culture du culte au seul vrai et à l’unique conformisme, à l’acclamation et à l’aversion, à l’approbation et à la récusation, au thème et à l’anathème.

Le cœur nucléaire du dispositif est à lire dans l’opus méta-constitutionnel planqué dans les bas-fonds de l’ésotérisme et qui s’exotérise au slogan publicitaire de « ZOHAR » ou « livre des splendeurs ». Le cabbaliste Oscar GOLDBERG opinera que cette thèse fera mathèse et sera ensuite vernaculisée en « Thora », Livre de bible, proclamations testamentaires (ancienne et nouvelles), « coranie » et autres chorégies régulières et séculières, ensemble les « wokeries » de gauche ou de droite.

C’est de cela qu’il est question quand il est question de « théologie politique «. Ce concept renvoie à l’obscénité théologique de l’oppression historique. « Souverain » devient qui neutralise le politique par le théologique : qui installe le rideau de fer entre le théologique et le politique, le cordon sanitaire entre le pie et l’impie, le « front républicain » des clercs contre le laos .

C. FUSARO fait bien de raviver à son débat et d’y convoquer qui Jean-Jacques Rousseau, qui Thomas Hobbes, qui Carl Schmitt. Parce qu’il faut en finir avec l’impérialisme du théologique, de ses concepts, mythes, mythèmes ou rites dans le profane politique.

Il s’impose de bloquer à toute force le curseur de l’intelligence 'sociologique' quelque part entre la polarité "théologique" et le pôle "politique".

Le seul fait d’en appeler aux trois précités vaut répudiation des théologiens-politi-chiens de dieu (domini-canes) ou du grand-fétiche–golem de l’»Humanité » comme Saint-Simon, Comte ou Kojéve, et tous les autres.

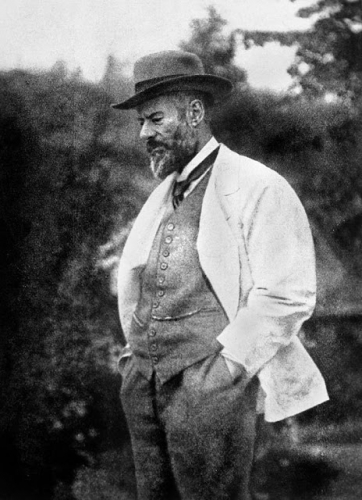

Il est permis de rappeler que l’essai de Schmitt remonte à 1922 et est inscrit dans les Mélanges offerts à Max Weber (prédécédé du virus « SARS I », ripoliné en « grippe espagnole ») sous le titre « Soziologie des Souveränitätsbegriffs und politische Theologie »). Il parut ensuite en livre et est désormais connu sous le titre de « Théologie Politique », avec double majuscule. Thèse et concept firent florès en littérature mais échouèrent en dehors. Pour l’heure, le souverain qui décide du régime d’exception reste le théologique qui sous-verainise l’état normal, neutralise l’état primaire et se sur-verainise dans la dictature de l’Angélinat. La tyrannie du système secondaire, c’est lui. Conscient de son insuccès, Carl Schmitt proposera en 1978 une nouvelle définition: «souverain est celui qui règne sur les ondes de l’espace». Ce faisant il aura acté la translatio imperii du théologique dans le cybernétique...! Soit théologie à la puissance 10!

III. THEOLOGIE THEOLOGIQUE

FUSARO a bien compris que la théologie politique n’est que la continuation de « l’articulation dichotomique » par tous les moyens de l’injuriologie théologique.

Le récit dogmatique est installé dans le profane. Toutefois, son arrimage au mensonge et à la fraude n’en finit pas de le déstabiliser. Assurément le théologique vacille. Il est à bout. Le réel dévoile l’imposture. Diego FUSARO peut donner son coup de pied (gauche bien sûr) et reprendre la balle de volée en pleine lucarne. Il arrache le masque de l’ennemi qui désigne industriellement l’ennemi et se désigne en ennemi de tous.

Léviathan n’est pas un monstre de terre mais de mer. Il a pour profession de terroriser Behemoth. Les deux étaient potes; « Yahweh les sépara » (Robert GRAVES). Behemoth est devenu cet énorme veau blond dont Alexandre de Macédoine défera le nœud, pour le renvoyer au désert du chaos. Là où la politique est religieuse!

FUSARO parle de "nihilisme". Il vise par là le théologique comme ultimation de la négation de la négation ou du nihil ex creatio. Le théologique n’est qu’accomplissement de la "politique du royaume de Dieu" (Léo Strauss): interdire aux Boréens toute agrégation à l’unité politique originelle. "Politique divine" = katechon = hybris de néantisation.

Bref, Léviathan ou Behemoth, gauche ou droite, theos-laos, c’est toujours le même mythe du dualisme qui opère séparation des eaux entre la "part divine"et la part hominide, «le côté droit et le côté gauche», «Ismaël et Edom». La "maison de Lévi" fait toujours la guerre bifrons sur terre et sur mer, instances contre essences, secondaire versus primaire, le pas bien contre le pas mal. Et elle nous dit que c’est son dieu qui a dit ce qu’il faut faire…

Sauf qu’à force, le nihilisme s’hétérotélise en affirmation de la négation de ce qui est nié!

A. DESIGNER LES MAITRES…

La thématique retenue par FUSARO, qui a tout appris chez Carl Schmitt, devient clin d’œil chargé de malice. Il oriente les "esclaves" en direction des "maîtres" et dit qui ils sont. Il les montre assis sur la cloche du plomb thoramorphique, désigne l’identité de leur doctrine et fournit la clé du fonctionnement d’état de la contrainte bureaucratisée.

En son temps, l’immense Julien FREUND (photo) visait les "hiérocrates"! C’est bien viser là où il faut, contre qui il faut.

Ne jamais oublier l’axiome freundien: c’est toujours l’ennemi qui désigne l’ennemi! Puisse alors cet ennemi souffrir de se voir rétro-désigné en ennemi et de se voir fracassé à l’asymétrie renversée…

FUSARO comme Carl SCHMITT sont des «Méta-MACHIAVEL»! Ils donnent à lire leur «mythologie politique». Les concepts totaux sont des mythes. Les mythes locutent des affects et des arcanes, des archétypes et des immixtions de la pensée et de la volonté des maîtres devant être reçues par les dominés.

Le théologique est évidemment assemblage mythologique derrière lequel œuvrent les cliques, les potentats invisibles, les théologiens. Les accents d’invisibilité, du règne de l’ombre, de façade à l’opaque donnent le théologique en authentique hyper fascisme. Il fait le vide. Tout est dépolitisé, sauf lui. C’est le parti unique, de doctrine unique, de totalitarisme unique. Il se lit comme désert unique, dieu unique, pensée unique, lobotomisation unique, vocabulaire unique, imaginaire unique, race unique, et bien sûr maîtres uniques du bloc d’idolâtrie unique.

La droite et la gauche y participent comme distributions théologiques et précipités du théologique dans l’instance de la politique.

Le cœur théorique se trouve dans le transfert théosophique depuis le Theos dans le profane. Dans la mesure où il s’impose de retenir en présupposition du Theos ses mythèmes de création du secondaire et de péché du primaire, il s’ensuit que le "bien" c’est la communion au mythe de la religion secondaire et "mal" ce qui s’ancre dans la religion primaire. Cette dernière aura précisément été expulsée du paradis théologiquement conquis. Elle se voit hyper-criminalisée en hyper-péché au commencement de la création du récit du livre. Dès lors "bien et mal" sont fixés, balisées, situés comme hyper-catégories du théologique. Elles fonctionnent à théonomie, laquelle régente la théodicée subséquente du juste et de l’injuste, du licite et de l’illicite, enfin de la gauche et la droite. Hyper-éthisme, c’est hyper-fascisme toujours!

Jean-Jacques Rousseau a raison: c’est bien la "société divine" qui pollue, corrompt, acculture homo à la méchanceté du plus méchant de tous les dieux et de ses paroissiens, pas l’inverse.

Pis, tout le travail théologique de la conversion au pseudo-bien fait le mal. Il fait chuter homo dans une autre nature qui l’aliène, l’exploite et le possède. C’est précisément par la suppression du "toit métaphysique" (Arnold Gehlen) qu’est le primordial, que les peuples du Nord sont enjoints de se ranger au «contrat» théologique du régime de l’exception. Immanuel KANT l’aura dénoncé en «extorsion» frauduleuse sous promesse de "rédemption". Parce qu’il avait lu le Code civil: la mise en cage des peuples n’est pas dans le commerce. Le droit noahide n’est pas opposable aux peuples tiers. Ils n’ont pas à reconnaître « Noé » et ne sont « ses fils ». Bref, fraude à nouveau.

B. EGALITE INEGALITE POUR QUOI FAIRE ?

De là surgit le méta-débat de « l’égalité » et de « l’inégalité ».

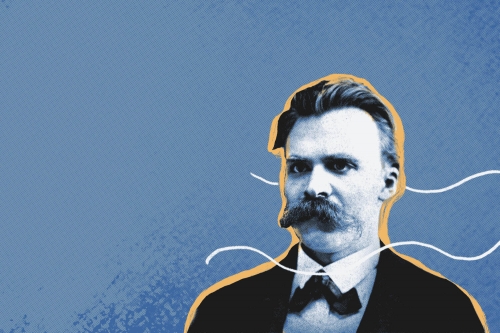

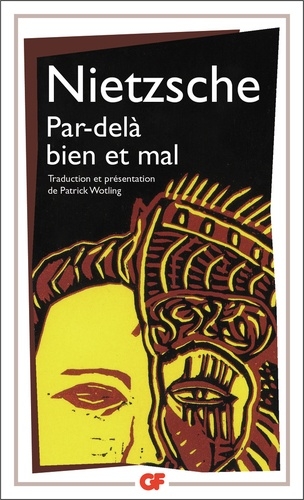

FUSARO, homme de "gauche", demeure hanté par cette question. On peut le comprendre. Sauf que la question est pipée. À nouveau la théologie pollue. Nietzsche, rétablit la situation et inscrit la solution «par-delà le bien et le mal»: le mythème de l’égalité n’est que cet «étrange expédient mental» du travail hostilice à plein du théologique contre les peuples.

La performance du théologique est à lire dans l’accomplissement de sa vision du monde. Performance est «épitélésis», rites, processions, processus; performance est mise en état, mise en acte, mise en musique; performance, c’est installation du culte en culte-ture. En procède « l’égalité » dans le culte pour ceux qui cultent et "inégalité" de ceux qui sont hamlétisés, démonétisés, exclus de l’inclusion.

«La lutte des esclaves contre les maîtres» ne vise donc pas l’égalité politique, économique, juridique ou sociale mais la délivrance d’avec la théorie et la praxis d’encastrement dans le tout théologique. Les "convulsions" subséquentes opposent les camps : inégalité de la physis, de l’incréé, du primordial versus «égalité» à l’orbe techno-théologique du système secondaire. Ce que stigmatisent les marxiens, ce sont non pas tant les prébenderies, les prédations, les prises de la dictature de l’Angélinat, mais leur légalisation par le déguisement en "ordre naturel". Or ce qui est proclamé "naturel" ne l’est pas du tout. C’est mise au pas du « profane » ou du "naturale" aux "commandements" du théologique hors de sa juridiction. Inversion et contrefaçon, c’est à nouveau fraude du théologique qui inflige l’artifice d’une théo-rie thoratologique en téléologie de dispositif et de piraterie de la fragile théorie post socratique d’un impossible «droit naturel». Et en fait «lettre de course». De la sorte, le pirate devient corsaire; il n’est plus «ennemi du genre humain» mais ami du fric et du frac. Demeure le clivage sacrificiel entre sacrificateurs et sacrifiés.

L’inégalité n’est donc pas biologique mais d’abord appartenance spatiale : au camp du bien ou au camp du mal; à maîtres ou à esclaves; à élite ou à masse; à l’angélinat face au prolétariat criminalisé en « populisme ».

Il faut se résoudre à comprendre les concepts de «liberté-égalité-fraternité» théologiquement:

- Etre "libre" c’est ramper et se soumettre aux commandements du livre des « maîtres » ; car « seul Dieu est libre »;

- "égalité", c’est obligation à la « Rigueur », solidarité passive devant la Dette, dans les dettes, « progrès » de l’imposition théologique «dimière» (du dixième elle est passée au sextuple); l’égalité arithmétique et disciplinaire ajoute à la justice injuste par la soumission horizontale;

- «fraternité» c’est le privilège du despotisme des maîtres: seuls les maîtres sont frères.

C . THEOLOGIE ECONOMIQUE

Jean-Jacques Rousseau et Fusaro dénoncent la cage d’acier. Homo vit dans les fers de la théologie.

Le camp marxien de rebondir et d’attaquer le dispositif de la cage et ses gardiens: le capitalisme.

Ne nous méprenons pas: par capital, il faut entendre l’activité du travail théologique, «sous sa forme la plus pure», précise le penseur coréen Byung-Chul Han (photo), au culte global de l’économie théologique des maîtres. Ici on moissonne saintement grâce au mamaluprinzip. Selon Streeck, on fait même payer le prix du «temps acheté» par l’industrie de la dette. L’importation des "troupes de réserve" de la théologie "depuis les 4 coins de la terre" est encore vendue comme «une chance»… pour la théologie. Les théologiens de capitaliser la traite humanitaire en sacrificialité «parfaite».

Diego FUSARO relève avec acuité «la charge religieuse maximale» du dispositif. L’explosivité incendiaire de la "charge" est encore suraugmentée, écrit-il, dans la phase finissante de la sécularisation. Elle est l’acmé à "la splendeur de la religion du capital".

Le théologique doit s’entendre, en seconde ligne, comme théorie de la prise, doctrine du casse, technologie de la mise en "splendeur". La pléonexitude devient raison théologique et religion des associés à l’entreprise théocentrique. Le culte met les riches en culte! Les autres, adversaires, ennemis, pauvres en «esprit de profanie» mal-sainte, se voient ravalés en parti de l’impiété, de l’impureté, en "déchets" (Zigmunt Bauman).

C’est ainsi que le théologique se décline en théologie économique et dévoile sa nature anti systémique, sa dimension de réaction réactionnaire, son hostilité torve. Foin de «doux commerce»; hard theology.

Il est machine de production médiate et immédiate de « rapports de force concrets » à la fixation de son règne, au descellement du primaire, et à la concrétion de son «antithèse radicale». A preuve, le travail typiquement théologique de l’expérimentation théologique, c’est-à-dire l’activisme qui consiste à "façonner le monde selon les préceptes de la raison théologique". Les missionnaires de vaticiner au mensonge du «changer le monde» qui ne doit changer puisque fait à leur image et à leur ressemblance. Ce sont donc eux les ultraconservateurs du statu quo théologique et les bateleurs de la fraude à nouveau, encore et toujours !

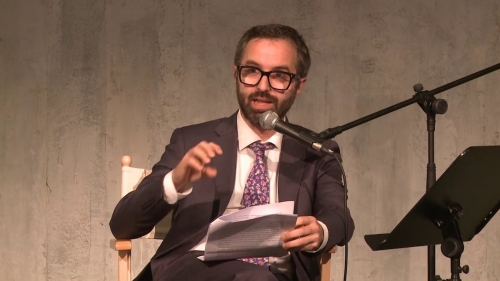

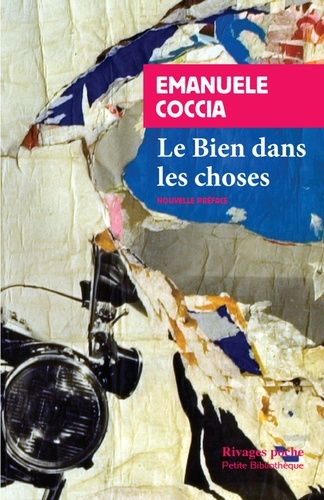

Au particulier et depuis Clovis, la circulation des élites a lieu selon le modèle, la grille, la sélection de la "société des anges" (Emmanuele COCCIA - photo, ci-dessous).

L’élu-tariat des managers ostensibles est strictement recruté, sélectionné, puis oint selon les procédures canoniques de l’inceste tribal: royauté dite de droit divin maison, «démocratie» théocratique paroissiale, dictature commissariale, commissionnaire, cybernétique (au choix des chocs de ceux qui choquent l’histoire).

Le mode demeure incontinent à la tyrannie de l’Angélinat: les dirigeants ainsi retenus de gouverner "au nom du peuple" mais pour compte de l’hyper-classe. De là, Terreur, Vengeance, Ressentiment, sous la tutelle du totem qui ne dit mot.

Alexandre Kojève cinglait à "imposture" pareil état d’"Etat". Cette mise en état de hachoir mental entre sainteté d’un côté et déchets de l’autre voudrait venir au soutien de "la validité de la dyade". Elle participe en effet de l’ordre méta-constitutionnel visibilisé de l’interrègne théotropique. La tyrannie de "république des valeurs" en est jactance spectaculaire. Le caractère et la vocation "aseptique" sert de boussole à l’hyper-discrimination entre "la part divine" et "la part maudite" à maudire (Georges Bataille). C’est la clé théologique de composition et de décomposition: sainteté versus abomination, «droite» contra «gauche»… comme nous verrons plus loin.

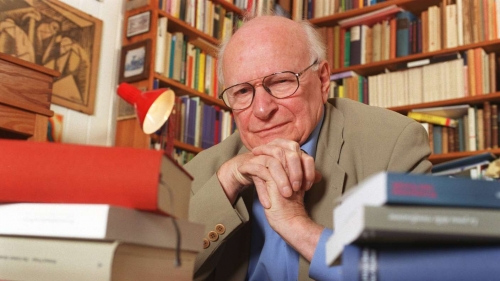

Le théologique reste indécrottablement la matrice des « conflagrations asymétriques « (Reinhart KOSELLECK - photo). La veille fasciste de l’hyper-fascisme théologique est au permaculte de la traque des boucs émissaires qui disent non à la politicoclastie. Ce ne sont pas les enfants de Noé et d’Abram, mais de PAN et de DIONYSIOS. L’atmosphère pue encore l’essence – carburant des « buissons ardents » de sorcellaire mémoire.

Es kann also kein richtiges Leben im theologischem Leben geben ! Il ne peut y avoir de vraie vie dont le tout faux théologique ! Merde à Adorno …..

Voici que surgit le « clivage gauche-droite »

IV. DU CLIVAGE EPITHEOLOGIQUE DROITE-GAUCHE, GAUCHE-DROITE

Il est fascinant de lire Fusaro originer sa "gauche" en dérivations du théologique et de créditer sa "droite" en résidus de la « réaction » réactionnaire à la mise au pas thoratologique .

Sauf que c’est l’inverse: gauche urbaine n’est pas gauche ésotérique; droite spectacle n’est pas droite théologique.

A. Le piège du clivage est grand ouvert.

La « société ouverte » c’est çà.

La méta-théologie a réussi le tour de force d’avoir inversé gauche et droite théologiques dans l’orbe profane politicien. Aussi ce qui est dit de gauche est au vrai, droite, et ce qui est dit droite veut dire gauche. Lisons et méditons le Zohar. Tout y est écrit !

Il y a donc deux constellations représentant deux blocs de fonctions, de missions et d’états inconciliables :

- la droite théologique, c’est le patriarchat thorato-biblique, le «côté pur»; elle est incarnée et spectacularisée par la gauche profane; c’est elle qui décide de la conformité métapolitique, métaculturelle et métacognitive en tout, sur tout, contre tout, par tous ; Fusaro écrit exactement qu’elle est la « gardienne de l’ordre théonomique » et le « parti qui aspire à corriger «le mal de l’inégalité» entre les hommes «devant la dogmatique théurgique»;

- la gauche théologique est en revanche ce qui est mis à la péjoration en "droite" dans le profane; ce sera le «côté impur», le divin féminin, le matriarchique; elle est soumise de plein droit divin à la « Rigueur » du conditionnement théonomique, donc au plan hyper-éthiste global «voulu» par les ingénieurs et mécaniciens portant le maillot du dieu; ici on subit la construction socialo-théologique, le temps théocratique, le tempo théocratique, les rapports de « belligérence », l’inimitié comme horizon indépassable, le normativisme enragé au commandement et à l’obéissance aux commandements, la Décision théosophique de Jalousie, l’hyper-culpabilisation du theologus hominorum,…

Singulière construction mentale de métempsychose accidentée, "l’invention de Dieu" (Thomas Römer) déconne et dragonne. Sa création est fausse monnaie, mensonge, casse historique.

L’ennemi qui désigne l’ennemi se désigne lui-même dans une furieuse opération croisée. Il donne à maudire la part divine de sa droite et à louer la part maudite à sa gauche. Il ne faut pas s’étonner alors qu’homo sapiens sapiens aura fini par exterminer 32 espèces hominides sur 34 (Jean-Jacques Hublin). L’inversion et le renversement aboutissent nécessairement à extermination (Zohar I 205b et 251b, Zohar II163a, Zohar III109b et 127b). La sainteté est saloperie à l’analyse; le théologique, c’est au vrai la "bête immonde" de Bertolt Brecht.

Le théologique fixe et entretient ce nouvel abcès de fraude massive. Pas étonnant que les patriciens de la gauche alimentaire ne s’y retrouvent plus dans leur catéchèse…

Il conviendra d’infliger aux « tricksters "l’objection héraldique":

- la gauche urbaine exotérique, c’est la droite cabbale de la rigueur divine;

- la droite civile, outragée, abominée, démonologisée, c’est la gauche de résistance et de reconquète,

L’hyper-rectification opère fantastique bascule de l’asymétrie de départ en asymétrie d’arrivée: l’ennemi doit commuter en victime de fraude; le fraudeur doit valser.

La plus fabuleuse plus-value numineuse doit advenir!

La substitution de qualité doit ouvrir la voie à la main gauche et à la puissance élevée au carré (P2).

B. L’actualité de la pensée de Fusaro invite à conjuguer "l’existant" en fausse équation d’une vraie asymétrie et en vraie bagarre «"grammaticale de la mise en mal".

Dans ce cadre, nous savons désormais que « mal » est provenance, origine, situs dans le combat des gens du dieu unique pour qu’il soit l’unique à la « fin des temps » de l’histoire de la cabbalocène (syndrôme du monothéisme).

Il importe de récuser le forçage "sur le plan immanent horizontal" de la technologie théologique et de la "liturgie conflagrationnelle droite -gauche".

Il s’impose de dire non à ce « clivage «qui se veut l’ultima regula des modernes» et à l’inversionnite selon l’inversionary principle (scripsit l’amora Mordecai M. Kaplan).

La défense légitime oblige à les culbuter, les renverser, les inverser, à les annuler surtout parce qu’ils sont frauduleux.

Parce que "l’esprit théologique est capacité d’exercer la dictature" (Walter Benjamin), il nous est fait obligation de bousculer et l’axialité de l’inversion et la colonisation par l’inversion.

Cette hyper-triche anthropocénique avère l’hyper fascisme global et appelle au soulèvement contre la théocratie planétaire.

L’opération de création laissera au final le parti de la fraude et le parti qui a compris la fraude.

V. TOUT EST FAUX EN THEOLOGIE

Tout est faux en théologie; qui agit, pense, exécute théologiquement, trompe.

Les choses incomplètes ne peuvent subsister, pérore- t-on en face (Zohar III 296a). Alors permutons, expulsons, contre-anathémisons.

A. Julien Freund nous apprend que la théorie théologique contient les éléments de sa propre contestation. La faille est ici monstrueuse: la jalousie, matrice de la fraude, fait vices, malices, sévices. Jamais vérité, toujours méthode de fausseté; raison-déraison encapsulée dans l’affect; archétypothéie de la rage.

Toute pensée encapsulée en fraude est problématique et doit être repensée dans ses présupposés de fraude.

Toute réponse fixée dans le concept « Dieu » est impertinente. Elle trace la jalousie réactionnaire en machination de fraude.

Il s’agit alors d’ouvrir la conscience historique à la détermination par la bonne question, puis de révoquer la logique de propositions du roman de fraude.

L’histoire est hachoir mental du principe d’incomplétude. C’est elle qui rend absurde «le mode bi- composé de saint Sancho» (Karl Marx).

B. Le vrai du théologique c’est sa fraude.

Carl Schmitt soutenait que « Progrès » n’est que progrès de la Prise, par la prise et dans la prise (prendre, conquérir, saisir; nemein; nomos).

J’ajoute que « Progrès » c’est l’entreprise du développement de la Fraude et le théologique, c’est la loi du développement de la fraude. Théosophie, théurgie, théonomie, tout est fraude !

Soyons les Hyper-Antifascistes qui se dressent contre le «Führerprinzip» au dieu jaloux, l’hyper-grammaire de dévastation, la super-timonerie des enragés du théologique.

C. En théologie, tout tient à sa causalité. Il suffit de débusquer, de démasquer, de pointer cette causalité frauduleuse pour que tout se renverse, s’inverse, s’effondre. Il suffit de doxanalyser la jalousie causale de fraude pour que l’effet de supernova opère.

Hyper-rinçage en déluge du nouveau genre. Liquidation des pseudo-valeurs en non-valeurs. Hyper-désert du dézinguage par la fraude .

Renversons l’ordre du renversement ! Désobéissons à la théonomie ! Faisons dorénavant l’inverse et le contraire de ce que le théologique pérore et inflige, dit et fait, veut et impose ; ce sera faire le Nouveau Bien

D. Carl Schmitt aura su pointer l’incompatibilité du système secondaire d’avec le tragique. « L’essence du tragique, écrit-il, réside précisément en ce qu’elle est insusceptible de s’incorporer au secondaire « (Hamlet oder Hekuba,1985, p 71).

Le Nouveau Bien hétérotopique est tragique. Il se love dans le tragique. Il est hétérotélique, paradoxe des conséquences, énantiodromie. La Négation de la négation qui devient Affirmation du Contraire constitue l’hyper-défi du scandalon impensé et constitutionnalise l’invalidité du théologique.

Le Contre-Katechon tient là sa « critique indigène » (David Graeber) contre les « maîtres » et leur doctrine du théologique.

La planète terre est ronde, elle tourne en boule et révulse tout ce qui est fourbe, courbe, oblique; ce qui est faux, frauduleux, mensonge, imposture, usurpartion, piraterie.

E. Diego Fusaro se pose comme ce nouveau « réactionnaire de gauche », ce super turbo-contre-catéchonte, ce maître de la catéconcie du catechon qui précipite l’expulsion du drame théologique et accélère la clôture de l’ère de Fraude par l’exception de fraude: Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout !

F. Hyper-fondamentalement enfin, Fusaro se sera convaincu qu’une Alternative au théologique et à son capitalisme existe.

Il l’initialise, l’actualise et la dresse en hyper-théorie pivotale.

Pareille Affirmation de nouvelle synthèse asymétrique convoque au triomphe .

Le monde vu dans une nouvelle théorie est un monde différend.

Vive l’hyper-gauche !

Jean-Louis FEUERBACH

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite. Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

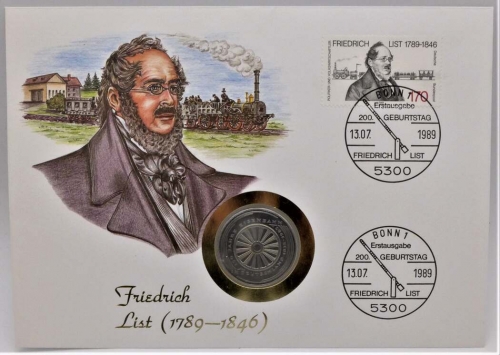

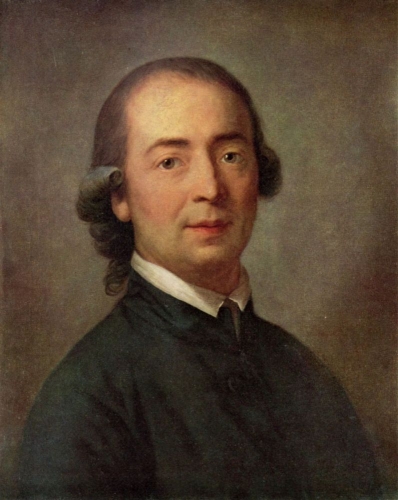

Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe.

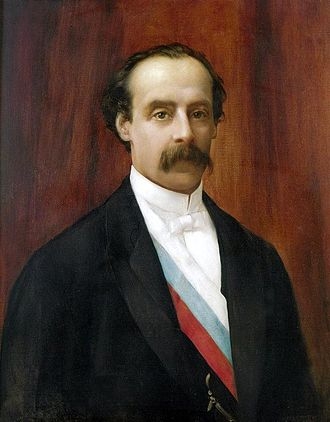

Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe. En Amérique du Sud, José Manuel Balmaceda (Président du Chili, 1886-1891 - portrait) et Juan Domingo Perón (Président de l’Argentine lors de trois mandats entre 1946 et 1974) ont mis en pratique la pensée développementiste listienne, en promouvant l’industrialisation, les infrastructures et la substitution des importations pour réduire la dépendance extérieure, malgré la résistance de l’oligarchie terrienne et minière, du Congrès et de la Marine (c'est-à-dire les intérêts pro-britanniques) dans le cas de Balmaceda, et de l’oligarchie agro-exportatrice, des militaires anti-peronistes, des secteurs libéraux, syndicats et de l’Union Civique Radicale dans le cas de Perón.

En Amérique du Sud, José Manuel Balmaceda (Président du Chili, 1886-1891 - portrait) et Juan Domingo Perón (Président de l’Argentine lors de trois mandats entre 1946 et 1974) ont mis en pratique la pensée développementiste listienne, en promouvant l’industrialisation, les infrastructures et la substitution des importations pour réduire la dépendance extérieure, malgré la résistance de l’oligarchie terrienne et minière, du Congrès et de la Marine (c'est-à-dire les intérêts pro-britanniques) dans le cas de Balmaceda, et de l’oligarchie agro-exportatrice, des militaires anti-peronistes, des secteurs libéraux, syndicats et de l’Union Civique Radicale dans le cas de Perón. Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières.

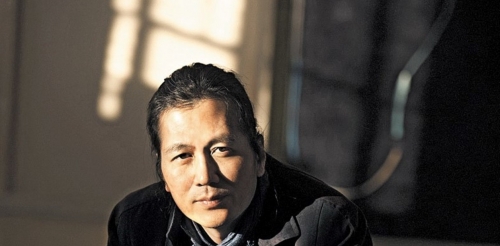

Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières. Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement).

Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement). Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.

Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.

Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.  Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.

Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.  Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre.

Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre. Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ».

Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ». La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.

La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.

Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.

Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite. Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

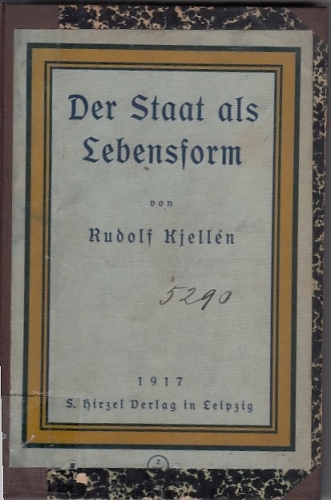

On peut aussi ajouter le caractère suédois, décrit déjà par Rudolf Kjellén au début du 20ème siècle. Kjellén explique cela pour justifier pourquoi une science politique moderne a eu du mal à s’imposer en Suède, mais cela s’applique aussi à notre problème :

On peut aussi ajouter le caractère suédois, décrit déjà par Rudolf Kjellén au début du 20ème siècle. Kjellén explique cela pour justifier pourquoi une science politique moderne a eu du mal à s’imposer en Suède, mais cela s’applique aussi à notre problème : On peut supposer que les Suédois, un peuple qui a formé de nombreux ingénieurs et inventeurs, ont en réalité plus en commun avec l’Allemand qu’avec l’Anglais dans cette dernière comparaison. En même temps, il existe une tendance à la conformité, à l’idéalisme et à un manque de don politique, ce qui fait que, de nos jours, le Suédois prend très au sérieux le culte de l’idéal perceptible chez d’autres peuples. Kjellén donne cependant aussi des raisons d’être optimiste :

On peut supposer que les Suédois, un peuple qui a formé de nombreux ingénieurs et inventeurs, ont en réalité plus en commun avec l’Allemand qu’avec l’Anglais dans cette dernière comparaison. En même temps, il existe une tendance à la conformité, à l’idéalisme et à un manque de don politique, ce qui fait que, de nos jours, le Suédois prend très au sérieux le culte de l’idéal perceptible chez d’autres peuples. Kjellén donne cependant aussi des raisons d’être optimiste :

Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le court essai du sociologue et philosophe allemand Max Weber, Class, Status, Party, qui est en fait un chapitre de Economy and Society. Weber y définit les concepts de classe, de statut et de parti, en se basant sur les types idéaux de Gemeinschaft et Gesellschaft. Ce dernier est un couple d'opposés essentiel pour comprendre la pensée allemande, notamment pour ceux qui souhaitent lire Marx en tant que penseur inscrit dans la tradition allemande. Alors que la Gemeinschaft est la forme de société la plus ancienne, car elle est organique et naturelle, la Gesellschaft est une « communauté » artificielle et mécanique. « La Gemeinschaft se caractérise par le fait que les gens sont unis malgré les facteurs qui les séparent, tandis que la Gesellschaft se caractérise par le fait qu'ils sont séparés malgré ce qui les unit », pour citer un texte ancien consacré à Tönnies. Dans une large mesure, Marx et d'autres penseurs allemands sont des bardes qui chantent le chant du cygne de la Gemeinschaft lorsqu'elle est remplacée par la Gesellschaft sous la forme du marché et de la bureaucratie. Conformément à la dialectique germanique, ils pressentent également un avenir où la Gemeinschaft reviendra mais, cette fois, à un niveau supérieur.

Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le court essai du sociologue et philosophe allemand Max Weber, Class, Status, Party, qui est en fait un chapitre de Economy and Society. Weber y définit les concepts de classe, de statut et de parti, en se basant sur les types idéaux de Gemeinschaft et Gesellschaft. Ce dernier est un couple d'opposés essentiel pour comprendre la pensée allemande, notamment pour ceux qui souhaitent lire Marx en tant que penseur inscrit dans la tradition allemande. Alors que la Gemeinschaft est la forme de société la plus ancienne, car elle est organique et naturelle, la Gesellschaft est une « communauté » artificielle et mécanique. « La Gemeinschaft se caractérise par le fait que les gens sont unis malgré les facteurs qui les séparent, tandis que la Gesellschaft se caractérise par le fait qu'ils sont séparés malgré ce qui les unit », pour citer un texte ancien consacré à Tönnies. Dans une large mesure, Marx et d'autres penseurs allemands sont des bardes qui chantent le chant du cygne de la Gemeinschaft lorsqu'elle est remplacée par la Gesellschaft sous la forme du marché et de la bureaucratie. Conformément à la dialectique germanique, ils pressentent également un avenir où la Gemeinschaft reviendra mais, cette fois, à un niveau supérieur.

Par rapport aux classes, qui peuvent être définies objectivement par la situation du marché, les états/Stände sont plus amorphes. Au lieu de l'économie, ils ont trait au statut ou à l'honneur. Les Stände sont des communautés, Weber écrivait que « contrairement aux classes, les états/Stände sont normalement des Gemeinschaften, des communautés. Cependant, ils sont souvent de nature amorphe. Contrairement à la « situation de classe », qui est purement déterminée par l'économie, nous voulons caractériser la situation des classes comme résultant d'une partie intégrante typique de la vie, dans laquelle le destin des hommes dépend d'une évaluation sociale positive ou négative spécifique de l'honneur ». Elles sont exclusives et formulent certaines exigences pour qu'on en devienne membre. Par exemple, on ne peut pas vivre n'importe comment et être un citoyen lambda, ou d'ailleurs un fonctionnaire, un criminel ou un aristocrate. Weber a notamment utilisé ici l'exemple de la noblesse: « La fonction sociale (de la noblesse) fonctionne de manière très exclusive et repose sur une sélection d'individus qui sont personnellement qualifiés pour en être membres (par exemple, la chevalerie), en fonction de leurs aptitudes martiales, physiques et psychologiques ». Comme on peut le constater, nous ne sommes pas très loin ici des biotypes et des classes. Weber a également décrit comment certains groupes ethniques sont devenus dans la pratique des sortes de classes, parmi lesquels les Juifs et les Roms, qui sont des « communautés qui ont acquis des traditions professionnelles spécifiques dans des métiers particuliers ou d'autres arts, et qui favorisent la croyance en une identité ethnique qui sous-tend leur communauté ».

Par rapport aux classes, qui peuvent être définies objectivement par la situation du marché, les états/Stände sont plus amorphes. Au lieu de l'économie, ils ont trait au statut ou à l'honneur. Les Stände sont des communautés, Weber écrivait que « contrairement aux classes, les états/Stände sont normalement des Gemeinschaften, des communautés. Cependant, ils sont souvent de nature amorphe. Contrairement à la « situation de classe », qui est purement déterminée par l'économie, nous voulons caractériser la situation des classes comme résultant d'une partie intégrante typique de la vie, dans laquelle le destin des hommes dépend d'une évaluation sociale positive ou négative spécifique de l'honneur ». Elles sont exclusives et formulent certaines exigences pour qu'on en devienne membre. Par exemple, on ne peut pas vivre n'importe comment et être un citoyen lambda, ou d'ailleurs un fonctionnaire, un criminel ou un aristocrate. Weber a notamment utilisé ici l'exemple de la noblesse: « La fonction sociale (de la noblesse) fonctionne de manière très exclusive et repose sur une sélection d'individus qui sont personnellement qualifiés pour en être membres (par exemple, la chevalerie), en fonction de leurs aptitudes martiales, physiques et psychologiques ». Comme on peut le constater, nous ne sommes pas très loin ici des biotypes et des classes. Weber a également décrit comment certains groupes ethniques sont devenus dans la pratique des sortes de classes, parmi lesquels les Juifs et les Roms, qui sont des « communautés qui ont acquis des traditions professionnelles spécifiques dans des métiers particuliers ou d'autres arts, et qui favorisent la croyance en une identité ethnique qui sous-tend leur communauté ». Dans l'ensemble, le bref raisonnement de Weber sur les classes et les castes est enrichissant. Des définitions et des idées pertinentes telles que « les gens ne recherchent toutefois pas le pouvoir uniquement pour s'enrichir économiquement. Le pouvoir, y compris le pouvoir économique, peut être apprécié « pour lui-même » apparait à plusieurs reprises dans son écrit. Le texte de Weber devrait également servir d'avertissement à un mouvement ouvrier qui souhaite également mener une politique d'immigration massive, car les classes ouvrières réellement existantes en Occident étaient également des Stände et l'immigration massive les a considérablement affaiblies. D'un point de vue abstrait, les travailleurs suédois et divers travailleurs non suédois appartiennent à la même « classe », mais dans la pratique, ils constituent d'innombrables classes sociales.

Dans l'ensemble, le bref raisonnement de Weber sur les classes et les castes est enrichissant. Des définitions et des idées pertinentes telles que « les gens ne recherchent toutefois pas le pouvoir uniquement pour s'enrichir économiquement. Le pouvoir, y compris le pouvoir économique, peut être apprécié « pour lui-même » apparait à plusieurs reprises dans son écrit. Le texte de Weber devrait également servir d'avertissement à un mouvement ouvrier qui souhaite également mener une politique d'immigration massive, car les classes ouvrières réellement existantes en Occident étaient également des Stände et l'immigration massive les a considérablement affaiblies. D'un point de vue abstrait, les travailleurs suédois et divers travailleurs non suédois appartiennent à la même « classe », mais dans la pratique, ils constituent d'innombrables classes sociales.

Il y a quelques jours, le vieil Alasdair – né en 1929 – est décédé, atteignant le but résumé dans la phrase placée en exergue de son œuvre majeure : Gus am bris an la, une expression que l'on trouve sur de nombreuses tombes celtiques: « en attendant que le soleil se lève et que les ombres de la nuit se dissipent ». En gaélique, pour souligner les origines et l'enracinement tenace du penseur né à Glasgow.

Il y a quelques jours, le vieil Alasdair – né en 1929 – est décédé, atteignant le but résumé dans la phrase placée en exergue de son œuvre majeure : Gus am bris an la, une expression que l'on trouve sur de nombreuses tombes celtiques: « en attendant que le soleil se lève et que les ombres de la nuit se dissipent ». En gaélique, pour souligner les origines et l'enracinement tenace du penseur né à Glasgow.

Le bonheur

Le bonheur

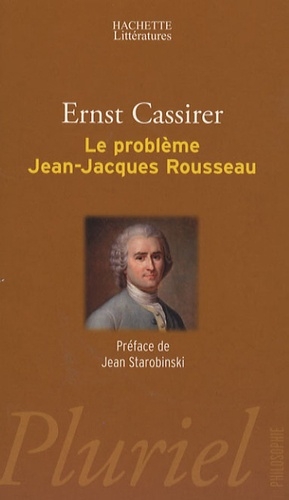

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).