Guerre cognitive

A notre époque qui est celle de l’information globalisée (on parle d’âge de l’information, comme il y a eu un âge industriel, ou encore un âge de l’agriculture), ce qu’on appelle la guerre cognitive est au cœur des enjeux contemporains de la puissance.

La guerre cognitive – appelée aussi guerre de l’information – est un élément essentiel pour la compréhension des enjeux contemporains de la lutte planétaire qui oppose actuellement les puissances œuvrant à l’édification d’un ordre unipolaire du monde, à celles qui tendent de leur côté, à la mesure de leur capacité de résistance, à une multi-polarité du monde et à un nouveau non-alignement.

Ainsi peut-être demain la France et l’Europe, redevenues maitresse de leur destin politique. Nous exposerons régulièrement sur ce site certains des concepts essentiels de cette guerre qui ne dit pas son nom mais qui ne cesse jamais. Concepts nécessaires à une meilleure compréhension de la réalité de notre époque et de ses enjeux stratégiques dissimulés sciemment ou simplement occultés par le « bruit » informationnel constant émis par les acteurs contemporains du « choc des puissances »(1).

Connaître afin d’anticiper. Anticiper pour résister.

Nous traiterons ici du concept de « soft-power » et de quelques pistes existantes pour une insurrection cognitive.

concept de Soft-Power

Le concept de « soft power » (ou « puissance douce ») est un concept utilisé en relations internationales et en géopolitique pour désigner la capacité qu’a un acteur politique (Etat, société multinationale, minorité agissante, ONG, réseau ou autre) d’influencer indirectement un autre acteur afin de l’amener à adopter son propre point de vue, voire à suivre ses buts, sans lui donner le sentiment de la coercition. Le soft-power regroupe ainsi l’ensemble des forces d’influence idéologiques douces mais offensives que peuvent être : la culture, le mode de vie ou juste l’image que l’autre (celui à influencer) perçoit de cet acteur.

Le soft power consiste en la capacité de mobiliser des ressources basées sur la séduction et l’attractivité que l’on exerce sur l’autre afin de l’influencer et de le contraindre en douceur.

Le soft power combiné au hard power, qui désigne la force coercitive classique (armée, diplomatie, pressions économiques), participe à la consolidation de la puissance politique et géopolitique d’une nation. Quand celle-ci arrive à se hisser au rang d’empire, la vassalité et la dépendance des autres nations ou groupes humains dépendent directement de sa capacité à user de sa « puissance douce ». Comprendre cette notion de soft power, c’est donc comprendre qu’aucun rayonnement culturel n’est réellement neutre si on l’analyse sous un angle géopolitique et qu’il accompagne et camoufle généralement une volonté et une capacité de puissance.

Puissance « douce » et Empire

« La capacité à être perçu comme modèle organisateur politico-social ou porteur de valeurs universelles, est aujourd’hui un facteur essentiel de toute politique de puissance » (Lorot-Thual « La Géopolitique »).

En géopolitique comme en histoire, les théories et concepts dépendent directement de la puissance, de la position et de la situation qu’occupe dans le monde celui qui les énonce. De nos jours si l’on pense à une capacité d’induction de comportement chez l’adversaire et à une influence culturelle modelante, on pense de fait aux Etats-Unis, première puissance mondiale actuelle, cœur et réceptacle de l’Empire. S’agissant de cette notion de puissance douce, le principal théoricien du soft power est justement un américain : Joseph Nye, professeur à Harvard puis secrétaire adjoint à la défense sous Clinton.

D’après Nye, si le leadership américain après la seconde guerre mondiale a dans un premier temps reposé essentiellement sur la puissance militaire et économique des Etats-Unis, c’est désormais autant sur le pouvoir d’attraction et la diffusion de son modèle que l’Amérique fonde sa puissance. Chez Joseph Nye transparaît l’appréhension de la situation précaire de l’Amérique comme puissance globale, fragile quant à la légitimité de son empire. S’ensuit donc la nécessité de bien communiquer en usant du pouvoir attractif de l’Amérique sur ceux qui sont ses vassaux de fait.

Ainsi explique-t-il : « Il convient de distinguer notre capacité offensive de notre capacité de défense. Celle-ci ne se limite pas à notre pouvoir coercitif (hard power), mais se fonde principalement sur notre pouvoir attractif (soft power). Aujourd’hui, le plus important ce n’est pas notre armée, mais le fait qu’un million et demi d’étrangers viennent chez nous suivre des études, que des millions d’autres souhaitent voir des films américains et adopter l’ « american way of life ».

Ceux sur qui nous exerçons une fascination ne nous feront jamais la guerre, au contraire ceux sur qui nous n’exerçons aucun pouvoir attractif (les islamistes, par exemple) peuvent constituer une menace. Dans l’histoire, c’est le pouvoir coercitif qui donne aux États la confiance en eux-mêmes qui les rend attractifs. Mais le pouvoir attractif peut persister au-delà du pouvoir coercitif. Ainsi, malgré la perte de son pouvoir temporel, le Vatican dispose encore d’un des plus puissants pouvoirs attractifs ».

Analyse qui rejoint celle du géopoliticien et homme d’influence Z.Brzezinski (2), qui est à la fois théoricien (« Le Grand Echiquier ») et acteur -il est l’un des fondateurs de la Commission Trilatérale- de l’hégémonie américaine contemporaine : « L’Amérique exporte aujourd’hui son mode de vie et sa culture comme Rome autrefois le droit ».

Suite [...]

L’« american way of life » n’est donc pas qu’un simple mode de vie qui aurait gagné l’Europe puis une grande partie du monde depuis l’après-guerre mais bien un outil de guerre idéologique pensé stratégiquement dans une perspective de soumission culturelle et politique des adversaires potentiels de l’Empire mais plus encore de ses alliés. Alliés qui furent généralement d’anciens adversaires vaincus d’abord par la guerre directe et le hard-power. Ainsi l’Europe occidentale après la défaite des fascismes puis l’Europe de l’Est après celle du communisme(3) ou encore le Moyen-Orient après l’échec du pan-arabisme (4).

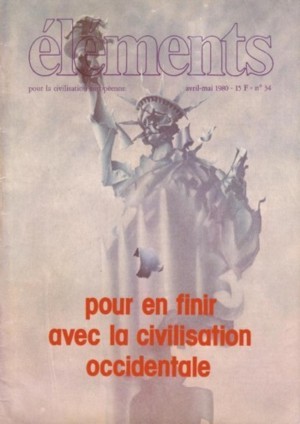

Pour nous, européens, ce « soft-power » impérial est donc bien l’arme d’une guerre qui ne cesse pas et qui, partout et tout le temps, est l’un des foyers originaires de notre perte d’identité et de notre incapacité de résistance politique face à la destruction de notre civilisation. Cette « vieille Europe » comme la désignait avec mépris Donald Rumsfeld à l’époque de l’administration Bush.

L’Empire invisible : puissance « douce » mais conséquences dures

Ce n’est pas pester en vain contre l’Empire que de reconnaître son emprise sur nos vies ; c’est en fait reconnaître comme telle la force et les moyens d’une puissance qui travaille à maintenir son hégémonie, cela afin de savoir les utiliser dans le sens de la promotion de notre combat qui est celui de l’indépendance et de la souveraineté des peuples. Souveraineté qui passe nécessairement par une résistance spirituelle et culturelle face à l’hégémon américain et sa vision du monde matérialiste et utilitariste. Vision du monde pesante et sans grâce, faite de mauvais films et de sous-culture rap et pop qui avilit l’âme de l’homme et l’enchaîne à une réalité obscène créée de toutes pièces pour dévaster nos fonctions premières de résistances morales et politiques.

Car qu’est-ce que représente concrètement le soft-power atlantique pour le citoyen européen lambda ? Des illustrations de cette emprise « douce » sur nos vies peuvent être relevés dans notre quotidien le plus trivial -précisément le plus trivial, cible naturelle du soft-power américanomorphe- peut-être par exemple quand votre voisine vous raconte le dernier épisode de « Desperate Housewives », quand vos parents sifflotent une chanson des « Rolling-Stones » qui leur rappelle leur jeunesse ou quand des jeunes répètent machinalement des airs de rap sans réfléchir plus avant au sens des paroles en anglais.

Cette même jeunesse qu’on rabat comme bétail à l’abattoir de l’intelligence pour aller voir le dernier « block-buster » américain. Dans ses conséquences concrètes, le soft power de l’Empire s’exerce aussi quand par exemple des parents amènent leurs enfants fêter leur anniversaire au fast-food ou dans ces grands hypermarchés où l’on va s’enfermer même les jours de grand beau temps ! Et combien de braves gens l’ont fait autour de nous, preuve de la force d’imprégnation et de propagande culturelle modelante qu’a le soft power pour maintenir une hégémonie culturelle et politique.

L’Empire soumet ainsi les puissances concurrentes en s’attaquant d’abord à leur esprit par la conquête idéologique et par des représentations sous-culturelles corrosives, puis directement au « bios » du peuple et à sa santé physique par la malbouffe et la destruction des savoir-vivre ancestraux et des coutumes alimentaires.

Tranquillement et continuement, c’est ainsi que notre quotidien d’européens occidentalisés est devenu sans que l’on s’en rende bien compte, une gigantesque machine d’acculturation permanente qui a pour fonction première de nous faire vivre dans un plasma sous-culturel omniprésent et paralysant. Ainsi inhibés et acculturés, les Européens - et tous les peuples du monde touchés de prêt ou de loin par le démon de l’occidentalisation - se retrouvent sans anticorps face à ce processus de mort lente mais programmée de l’esprit puis de la chair.

C’est ainsi que les souvenirs et la vie des gens (de nos gens, des nôtres, et de nous-mêmes) sont parasités en permanence par une sous-culture avilissante et déstructurante utilisée par le vainqueur de la seconde-guerre mondiale et de la guerre-froide comme une arme de guerre contre nos peuples ; comme une arme de destruction massive, une bombe radiologique au rayonnement continu, diffus, permanent et mortel contre les peuples.

Cette influence géopolitique et culturelle a donc pour fonction de créer un cadre de vie totalement intégré, une soumission quotidienne que l’on ne remarque même plus tellement elle constitue l’arrière plan et le décor de nos vies. L’Empire sous une forme occultée mais omniprésente, presque immanente et consubstantielle au quotidien du citoyen de Cosmopolis, le « village » global.

Et même si partout dans le monde, des résistances à ce processus d’intégration monoculturel se font jour, le plus effrayant reste la passivité des populations face à l’intériorisation forcée des modes de vie promut par le libéralisme impérial anglo-saxon ; passivité d’autant plus inquiétante de la part de ceux des peuples qui ont à subir le plus directement son influence délétère.

Il s’agit donc pour nous d’ouvrir les yeux sur la réalité d’une colonisation culturelle et idéologique qui est bien proche d’avoir réussi à anéantir notre culture, non plus par les moyens classiques de la guerre d’agression –comme encore en Irak, en Serbie ou en Afghanistan- mais plus insidieusement par l’imprégnation quotidienne d’une sous-culture « pop » imposée de l’étranger (5) qui n’est pas une culture naturellement populaire, c’est-à-dire issue du peuple et donc émanation naturelle de ses joies et de ses peines, comme par exemple les chansons populaires de nos aïeux, mais bien l’un des vecteurs principaux de notre décadence actuelle promu à dessein pour permetrre notre sujetion.

Une autre illustration d’un « soft power » très puissant était hier celui de l’U.R.S.S. Cette « puissance douce » qui prônait chez nous par le biais de ses réseaux et relais (parti, associations, syndicats, lobbys, éducation nationale, personnalités etc.) tout l’inverse de ce qui était entrepris et promu chez elle pour le maintien de sa puissance, c’est-à-dire : désarmement, pacifisme exacerbé, rejet des valeurs patriotiques, etc. Aujourd’hui effondré, l’aile gauche du mondialisme militant imprègne encore l’Occident d’une idéologie qui faisait hier le jeu de l’influence soviétique sur l’Europe et qui continue encore par inertie historique d’exercer son influence délétère par endroit. Cela alors même que la source originelle de sa vitalité, l’Union Soviétique, a cessé d’être depuis longtemps.

De nos jours, d’autres acteurs émergent au niveau de l’utilisation d’un « soft-power » propre à leurs vues. Ainsi la « puissance douce » d’un islamisme militant sous influence mondialiste rayonne aussi quand par exemple un jeune accroche à son rétroviseur un chapelet de prière musulman ou quand un jeune français porte ostensiblement un t-shirt « 113 » ou « Médine » et jure sur une Mecque qu’il n’a jamais vu… Puissance « douce » se heurtant bien souvent avec celle des réseaux protestants évangéliques américains visant à concurrencer immédiatement l’Islam ou le Catholicisme sur ses propres terres. (6) Comme actuellement en France où l’enjeu pour les prochaines années est la prise en main des futures élites issues de l’immigration nord-africaine par l’Empire. (7)

On peut donc considérer que le « soft power » agit quand l’homme déraciné contemporain croit qu’il est libre de ses choix, opinions et actes alors qu’il est justement, plus que jamais, la proie des réseaux et des champs de force idéologiques des puissances qui s’entrechoquent et qui ont pour champ de bataille les consciences et les représentations des peuples et des individus.

L’individu contemporain est victime d’une guerre qui ne dit pas son nom aux civils mais qui est clairement théorisée et instrumentalisée par les états-majors : la guerre cognitive. Nul part où fuir, le champ de bataille est ubique et les azimuts proliférant : consumérisme, mondialisme, américanisation, droit-de-l’hommisme, fondamentalismes, sectarismes, New-Âge etc. Furtivement l’ennemi se dissimule partout où l’enjeu est le contrôle des populations par la propagande indirecte.

C’est, avec la mondialisation des échanges et la révolution technologique permanente, la globalisation des rayonnements idéologiques et culturels des acteurs de la puissance et l’anéantissement de fait des zones de neutralité, des zones de paix. C’est la fin de l’époque des trêves entre deux guerres car ici la guerre ne cesse pas. C’est aussi la fin de la sphère intime de l’homme et de son intériorité car cette mainmise idéologique par les différents « soft-powers » en présence s’infiltre sans discontinuer dans son esprit aux travers du foisonnement des moyens de communication contemporains.

Finalement, c’est l’habitant du village global qui est pris pour la cible permanente d’une guerre idéologique qui ne s’avoue pas comme telle et qui, s’appuyant sur l’individualisme et le narcissisme de masse, a fait débordé la guerre de ses limites classiques depuis bien longtemps. Le « viol des foules par la propagande » n’aura donc été que la répétition d’une méthode aujourd’hui bien plus perfectionnée : nous faire désirer ce qui nous tue et nous faire associer notre bien être à notre sujétion. (8)

NTIC et « soft-power proliférant » : une résistance en avant-garde

Conceptualisé et instrumentée au départ par la puissance hégémonique actuelle : l’Amérique-Monde ou l’« Occidentisme » comme l’appelle le dissident russe Zinoviev, le soft-power est devenu l’un des piliers de l’extension de l’Empire et de la tentative d’Etat universel auquel veulent aboutir les élites financières et politiques du G20. Pour autant, comme toujours en histoire, il n’est pas sûr que ce concept ne se retourne pas finalement contre ses créateurs car avec la révolution technologique en cours et le développement rapide des médias et circuits d’informations non-alignés, les résistants à l’Empire et au processus d’intégration mondialiste peuvent encore arriver à retourner les armes de l’oppression contre l’oppresseur.

Ce processus de résistance au rayonnement idéologique de l’Empire s’est bien vu en ce qui concerne le combat pour la vérité historique autour des attentats du onze septembre 2001. Ainsi, alors qu’une version officielle fut rebattu sans cesse par les principaux médias occidentaux, c’est par l’utilisation d’une contre-information citoyenne (ou plus politique) que des acteurs indépendants (certains parfois lié à des puissances non-alignés au bloc occidental) (9) ont pu amener une grande partie des opinions publiques à ne plus croire à la version officielle de ces attentats, ceci malgré toute l’artillerie classique de la propagande médiatique. Propagande qui allait de l’accusation de « complotisme » jusqu’au chantage à l’antisémitisme le plus hystérique (10). Arrivant même à influencer certaines personnalités publiques qui furent immédiatement lynchées par les mêmes médias qui les portaient aux nues peu avant.

La résistance cognitive qui a eu lieu face à la version officielle des attentats du onze septembre nous donne une illustration que, contrairement à ce que beaucoup trop de personnes pensent, l’Empire ne peut tout contrôler en même temps. Dans le chaos que génèrent l’avancée du Nouvel ordre mondial, se créent ainsi des interzones informationnel qui échappent par endroit à l’Empire et où il nous faut nous installer pour résister. Autant de « bandes de Gaza » idéologiques et cognitives où la tyrannie de l’Empire vient s’embourber malgré tout.

L’œil cyclopéen qui veut le contrôle de nos vies ne peut tout arraisonner parfaitement, c’est certes son vœux le plus cher et le but vers lequel tendent tous ces capacités mais il n’est pas encore réalisé ; et face à son phantasme de contrôle absolu nous pouvons encore lever des barricades dans la guerre de l’information. Le Nouvel ordre mondial se déconstruit à mesure qu’il progresse. Comme l’Empire Romain sur sa fin, l’Empire actuel trébuchera peut-être sur son gigantisme. A mesure que l’Empire avance et détruit, il ouvre aussi sous ses pas de nouvelles lignes de fractures qui peuvent devenir autant de lignes de front pour de possibles résistances et renaissances populaires.

Introduisons ici une notion qui pourrait servir de contrepoids à la toute puissance impériale en matière de domination informationnelle : la notion de soft-power proliférant. Les géopolitologues occidentaux appellent « puissances proliférantes », les puissances considérées utiliser des armes non-conventionnelles comme le terrorisme ou la guérilla pour pallier à leur faiblesse face aux puissances dominantes. Mais si cette accusation d’Etat terroriste ou « voyou » peut être aisément renversée et retournée à l’envoyeur dans la plupart des cas, la résistance anti-mondialiste peut prendre exemple sur la manière dont ces puissances proliférantes savent manier des thématiques mobilisatrices pour les opinions publiques ou utiliser les faiblesses des dogmes et versions officielles de l’adversaire.

Ainsi l’Iran avec l’arme du révisionnisme historique ou la Russie qui relaye massivement chez elle les travaux des chercheurs indépendants ou non-alignés sur la réalité des évènements du onze septembre 2001. (11) La résistance Palestinienne constitue aussi un bon exemple de « soft-power proliférant », elle qui a su utiliser à partir des années 80-90, l’intifada et le martyr des enfants palestiniens pour retourner une opinion internationale au départ plutôt encline à voir dans le palestinien en lutte, un Fedayin preneur d’otages de Septembre Noir.

Tout en gardant bien soin de rester ancrés sur nos réalités et problématiques nationales et civilisationnelles, les réseaux et mouvements anti-mondialistes et alter-nationalistes peuvent aisément faire leurs, les méthodes de guerre cognitive utilisés par ces acteurs géopolitiques qui savent utiliser la guerre médiatique indirecte pour contrer la propagande à vocation universelle de l’impérialisme mondialiste.

Face à un géant on ne peut utiliser la force directe, il nous faut donc adopter la stratégie de la mouche qui agace le lion jusqu’à le vaincre par épuisement. Face à la guerre cognitive de l’Empire : l’insurrection et la guérilla de l’information sont des armes stratégiques majeures. Chaque mensonge déboulonné, chaque vérité diffusée sont autant d’entailles dans la carapace idéologique du Léviathan qui pourront peut-être un jour se révéler mortelles à force d’acharnement. A nous donc de développer notre propre « puissance douce » de militants anti-mondialistes et alter-nationalistes face au moloch globalisé. Ceci par des actions de lobbying, par l’action sociale et culturelle, par des actions d’influence sur la société ou des campagnes de réinformation. (12)

Par le méta-politique en appui du politique, par le « soft power » et la « réinfosphère » (13) en appui de notre « hard power » qui constituerai lui en la création de réseaux de résistances et l’organisation concrète de l’autonomie populaire.

Par Pierre-Antoine PLAQUEVENT pour les-non-alignes.fr

(1) Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion de « choc des puissances » qui nous parait plus pertinente et moins instrumentalisable que celle, plus ambigu, de « choc des civilisations ». Nous empruntons ce terme à un colloque tenu par l’Ecole de Guerre Economique au Sénat en 2007 et qui avait pour titre : « le Choc des puissances ». http://www.infoguerre.fr/evenements...

Nous pensons essentiel de concevoir le monde politique contemporain et les relations inter-Etats, non pas comme le lieu d’une guerre entre des civilisations nettement différenciés en lutte pour leur hégémonie : le « choc des civilisations » ; mais plutôt comme le lieu de l’affrontement entre des ensembles civilisationnels, politiques, culturels et identitaires contraints de s’agréger de force à un processus d’intégration économique mondialisé. Processus totalitaire conduit à marche forcée par les instances dirigeantes d’organismes économiques transnationaux tel le FMI ou l’OMC et sous tendu par une mystique et un projet cosmocratique à vocation planétaire : la création d’un gouvernement mondial. Projet d’une sortie de l’histoire définitive en gestation chez nos « élites » qui le désignent sous le nom de Nouvel ordre mondial et que ses opposants appellent souvent « Empire ». Terme générique désignant tous les aspects de ce projet : spirituel et philosophique, politique et économique.

Même si pour nous, patriotes européens, il y aurait beaucoup à dire sur ce double usage du terme d’Empire selon qu’il désigne le projet cosmocratique universel mondialiste ou bien son opposé : l’Empire comme unité de destin continentale des peuples européens. On évoquera ici qu ’à cet "empire invisible" expansioniste et démonique des mondialistes s’opposent un "Empire intérieur", tel que théorisé en son temps par Alain de Benoist par exemple. Empire intérieur du coeur et de l’orthodoxie, de la liberté et de la personalité face au néant du libéralisme et de l’individualisme.

Pour nous, ce qui se révèle juste dans le paradigme « Huntingtonien » - principalement les heurts inter-ethniques dans les cités ghettos du village global et de son mode de développement unique - relèverait peut-être plus exactement de frictions identitaires plus que d’un réel choc de civilisations. Frictions participant pour beaucoup de cette intégration forcée des civilisations – ou de leurs survivances – et de leurs populations à ce projet de Nouvel ordre mondial comme le désigne les élites qui le portent. Il en va de même pour les déplacements massifs de populations soumises aux logiques ultra-libérales de développement économique. Logiques ultra-libérales qui prennent la forme de vrais dictats économiques comme ceux du FMI ou de L’OMC qui imposent aux nations du Tiers-Monde, principalement en Afrique (mais aussi partout où l’Empire se montre plus direct comme en Afghanistan et en Irak), le pillage des ressources naturelles et la fuite des populations de leur pays d’origine. Empêchant ainsi toute forme de souveraineté nationale et populaire réelle d’émerger. Souveraineté nationale empêchée par l’Empire dans les pays du tiers-monde mais aussi dans ceux considérés comme développés. Il est ainsi significatif pour un pays comme la France d’accueillir des réfugiés politiques d’Afghanistan au moment même où nos soldats s’y font tuer pour les intérêts américains. Plus d’américanisation c’est donc bien plus d’immigration et au final plus d’Islamisation de l’Europe. N’en déplaise aux néo-conservateurs d’Europe et d’ailleurs.

(2) Z.Brzezinski fût aussi le conseiller du président Carter et aujourd’hui l’un de ceux d’Obama. Adepte d’une vision dite « réaliste » des rapports que doivent entretenir les USA avec le reste du monde, il s’est opposé à celle trop clairement agressive des néo-conservateurs américains, allant jusquà dévoiler leur intention d’organiser éventuellement de faux attentats sur le sol américain afin de provoquer une réponse contre l’Iran.

http://video.google.fr/videoplay?do...

Il est vrai qu’il est aussi un connaisseur en matière de manipulation, s’étant lui-même vanté d’avoir fait tomber l’URSS dans le piège afghan, lui offrant ainsi son Vietnam.

http://contreinfo.info/article.php3...)

Il est aussi l’un des théoriciens de la notion de « titytainment ». Notion centrale dans les stratégies de l’Empire pour la domination et l’arraisonnement des masses humaines hétérogènes qui peuplent « Cosmopolis », l’Urbs mondialisée de ce début de XXI ème siècle. http://fr.wikipedia.org/wiki/Tittyt...

(3) Dans le cas de la guerre froide, et surtout à partir des années 80, c’est pour beaucoup par le Soft-Power et le travail des opinions de l’Europe de l’Est que le communisme a pu être démantelé. L’image d’un occident opulent et « libre » -au sens où prend ce mot dans les démocraties de marché- a autant fait pour mettre à genoux la puissance soviétique que la guerre perdu en Afghanistan ou la nouvelle course au réarmement relancée par l’administration Reagan. Face aux files d’attente devant les magasins d’alimentation, rien ne fût plus désagrégateur du soutien de l’opinion au régime -soutien déjà légitimement au plus bas- que les images d’abondance en provenance de l’occident.

Là encore la sous-culture pop d’importation américaine joua son rôle dans les désordres qui précédèrent et suivirent la fin du bloc communiste. On peut penser notamment à ce concert géant des groupes américains « Metallica » et « AC/DC » qui réunirent dans une Russie à peine « désoviétisée » entre cinq cent mille et un million de personnes accourus de tout le pays pour assister à ce spectacle. On dénombra alors des dizaines de morts et une centaine de viols durant les festivités. La culture américaine venait de prendre pied sur le sol russe. Les membres de ces groupes jouant devant un océan humain déchainé ont ainsi surpassé tous les rassemblements totalitaires du XX ème siècle. Le néo-libéralisme est bien la forme finale du totalitarisme dont le national-socialisme et le communisme ne furent que des répétitions balbutiantes.

(4) Pan-arabisme dont on ne peut que souhaiter la renaissance réelle (même sous une forme islamique non expansionniste) au moment où nous écrivons ces lignes au cœur des bouleversements actuels dans le monde arabe.

(5) Le libéralisme anglo-saxon a effectué ici un détournement du sens sémantique originel du mot : « populaire ». Ainsi l’usage d’un terme tel que : « pop-music », répété machinalement par des générations de français, retrouve son vrai sens une fois énoncé dans notre langue natale : musique populaire. « Musique populaire » cela sonne un peu comme « démocratie populaire ». Déclaration programmatique d’un contrôle politique qui s’auto-justifie et s’auto-promeut en captant à son compte une volonté populaire que l’on n’a jamais consultée auparavant.

Comme dans tout système totalitaire, asseoir la légitimité de son emprise politique et de son contrôle passe par l’appropriation et l’usage abusif du mot peuple. Voir sur ce sujet de la « pop-music » comme instrument d’hégémonie et de contrôle des masses par l’Empire des multinationales : les travaux du groupe de musique Slovène Laibach, et le film visionnaire de Peter Watkins : "Privilège". Nous reviendrons ultérieurement sur la nécessité vitale d’une contre-culture de qualité comme terreau d’une résistance réelle au système.

(6) Cela alors même que le nombre de catholiques augmentent en permanence aux Etats-Unis par la démographie galopante et l’immigration des latinos du sud. Latinos dont les ancêtres furent eux-mêmes convertis il y a plusieurs siècles par le Soft-Power de l’Eglise et de ses missions…

(7) Phénomène qui est loin d’être du phantasme et qui m’a été confirmé par plusieurs musulmans français. Dans nos banlieues, la guerre des réseaux d’influence bat son plein : les sectes évangéliques, l’église de scientologie ou la franc-maçonnerie se disputent les personnalités émergeantes afin de capter ces nouvelles ressources humaines et de les orienter dans le sens de leurs intérêts. Sens qui n’est pas vraiment celui de la souveraineté française on s’en doute… Se superposant au mépris de la culture française enseignée dans les écoles et avec la perspective du chômage de masse, on imagine que la perspective d’une telle carrière doit en attirer plus d’un. On est pourtant surpris de rencontrer ça et là des français d’origine nord-africaine conscientisés et réfractaires à l’Empire des multinationales, comme ce camarade qui me racontait avoir voyagé tous frais payés aux Etats-Unis et qui expliquait à ses mécènes qui enrageaient, combien il était Gaulliste et combien la France était son pays qu’il ne trahirait pas !

Un paysage de ruine se dessine donc sous nos yeux : alors que les migrants se massent à nos frontières et pénètrent en France par tous les moyens imaginables, les américains cooptent et « dénationalisent » au même moment ceux des « afro-européens » qui sont eux nés en France. Notre pays n’est réellement plus que le fragment territorial sans pouvoir et en ruine d’un empire invisible. Invisible ou tout du moins occulté pour la plus grande partie de nos compatriotes.

Sur ce sujet : http://archives-fr.novopress.info/2...

(8) « le Viol des foules par la propagande politique » Serge Tchakhotine 1952

(9) On peut raisonnablement penser que Thierry Meyssan par exemple a été appuyé dans ses premiers travaux par des sources des services de renseignement français voulant « tacler » avec leurs moyens le rouleau compresseur de l’Empire qui allait bientôt s’abattre sur le monde arabe et annihiler au passage nombre d’intérêts de la France et de la « Chiraquie » au Moyen-Orient. Il a d’ailleurs affirmé lui-même qu’à l’époque de sa première tournée des pays arabes, il a été protégé personnellement du Mossad par le Président Chirac. Le même qui aurait d’ailleurs fait, toujours d’après Thierry Meyssan, décoller la chasse française comme un avertissement à l’armée israélienne lors de la dernière guerre d’Israël contre le Liban. Chirac contre l’Empire ! Voire …

(10) Ceci alors même que la théorie officielle relève bien d’une théorie du complot… islamiste !

(11) "Le 12 septembre 2008, la 1ère chaîne de TV russe ORT diffusa en prime time le film "Zéro - Enquête sur le 11 Septembre" de l’euro-député Giulietto Chiesa suivi d’un débat contradictoire sur les attentats du 11 septembre 2001 regardé par plus de 32 millions de téléspectateurs. Le débat réunissait notamment des architectes, ex-agents du KGB, experts, ainsi que Léonid Ivashov (chef d’état major des armées russes en poste en 2001) et Chiesa" :

http://www.dailymotion.com/video/x8...

Source : http://www.ReOpen911.info

(12) Un autre exemple de soft-power « proliférant » porté par des résistants au Nouvel ordre mondial peut être trouvé chez les militants nationalistes de Casapound. Au départ centre social pour des familles de travailleurs italiens en difficulté et structure de combat culturel avant-gardiste, cette maison du peuple est devenu un véritable réseau militant alternatif qui essaime dans toute l’Italie et se développe sans discontinuer par le croisement d’une action de terrain concrète quotidienne et d’une contre-culture, jeune, active et contemporaine.

Un bon exemple de l’influence du soft-power de casapound a été donné à l’Europe entière quand le réalisateur italien de gauche Michele Placido, venu retirer son prix au festival du film de Venise, a affirmé en direct à la télé qu’il espérait d’être invité dans « les cercles culturels de Casapound » car c’est seulement là, d’après lui, qu’existe une activité culturelle qui est morte à gauche. Une gauche alternative italienne qui a perdu le contrôle de la culture jeune à Rome et dans nombre de grandes villes italiennes faute de projet politique et de vision de la société réellement contemporaine et positive. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si récemment Casapound a subi les attaques d’une extrême gauche rétrograde et manipulée et, plus grave, si l’un des animateurs principaux de Casapound a essuyé des tirs de pistolets dans les jambes. Le système sait reconnaître ses ennemis réels. http://cafenero.ilcannocchiale.it/?...

(13) Nous désignons par réinfosphère toute la mouvance qui dénoncent les "médias-mensonges" des mass-médias comme les désigne Michel Colon, mouvance qui lutte pour la réinformation et la diffusion d’une vérité médiatique et historique objective. La réinfosphère se développe sur internet en grande partie depuis les attentats du onze septembre 2001 et la remise en cause de la version officielle qui a suivi.

Un grand nombre de militants anti-mondialistes actuels doivent leur prise de conscience à la remise en cause de ces évènements par des groupes citoyens comme l’association Reopen911 ou Egalité et Réconciliation. En moins d’une décennie c’est une partie non négligeable de l’opinion qui a ainsi été gagné par le doute sur ces évènements et d’autres eu égard aux moyens dérisoires de la réinfosphère comparés à ceux des « médias-menteurs » du système.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Un avvenimento considerevole si produce nel mondo contemporaneo, un avvenimento lento, silenzioso, invisibile: le culture, le civiltà, le nazioni, i paesi vengono fusi progressivamente in una struttura tiepida che trascende le divisioni destra/sinistra, est/ovest, nord/sud, che assorbe le distinzioni politiche e ideologiche, che pialla le geografie, che pietrifica la storia.

Un avvenimento considerevole si produce nel mondo contemporaneo, un avvenimento lento, silenzioso, invisibile: le culture, le civiltà, le nazioni, i paesi vengono fusi progressivamente in una struttura tiepida che trascende le divisioni destra/sinistra, est/ovest, nord/sud, che assorbe le distinzioni politiche e ideologiche, che pialla le geografie, che pietrifica la storia.

December 2, 2004

December 2, 2004