S’interroger sur la filiation de l’individualisme moderne, c’est poser la question des origines et de l’évolution historique d’un des principes fondateurs de nos sociétés contemporaines.

« Le terme “individualisme“ recouvre les notions les plus hétérogènes que l’on puisse imaginer » (1) écrivait le sociologue Max Weber dans L’Ethique protestante et l’Esprit du capitalisme. Nous définirons l’individualisme comme une dimension de l’idéologie moderne qui érige l’individu, en tant qu’être moral, en valeur suprême.

De la famille à l’individu

Pour établir notre généalogie de l’individualisme moderne, nous commencerons par les travaux d’un juriste britannique, sir Henry Sumner Maine. Ce dernier, grand spécialiste du droit comparé, est l’auteur d’un ouvrage publié en 1861 et qui a connu de nombreuses rééditions, Ancient Law, dans lequel il examine les concepts juridiques des sociétés anciennes en s’appuyant sur le droit romain, les systèmes juridiques de l’Inde et de l’Europe orientale, ou encore les jurisprudence contemporaines.

Selon Maine, les sociétés humaines ont connu successivement deux grands principes d’organisation politique : la parenté de sang, puis la communauté de territoire. Dans un chapitre intitulé « La société primitive et l’ancien droit », consacré au droit dans les sociétés archaïques, il écrit : « L’histoire des idées politiques commence, en fait, avec l’idée que la parenté de sang est la seule base possible d’une communauté de fonctions politiques ; et aucun de ces renversements de sentiments que nous appelons solennellement révolutions n’a été si surprenant et si complet que le changement survenu lorsque quelque autre principe, celui de contiguïté locale par exemple, fut établi pour la première fois comme base d’une action politique commune » (2). Sa thèse est limpide : c’est lorsque le cadre territorial s’est substitué aux liens de parenté comme fondement du système politique que l’organisation sociale moderne que nous connaissons est apparue.

Pour Maine, tout commence avec la famille : « la famille est le type même de la société archaïque ». Pour retracer l’histoire des sociétés les plus anciennes, il va s’appuyer, dans son enquête, sur des sources variées : les observations des contemporains, les archives, mais surtout les institutions et les systèmes juridiques primitifs qui se sont transmis jusqu’à nos jours. Il analyse ainsi les premiers chapitres de la Genèse, où l’organisation politique de la société apparaît fondée sur le pouvoir patriarcal. Utilisant également la littérature antique, il cite le passage de l’Odyssée concernant les cyclopes : pour Homère, ces monstres incarnent « le type de civilisation étrangère et moins avancée » (3). Les cyclopes n’avaient ni assemblées, ni thémistes, et les chefs de famille exerçaient le pouvoir sur leurs épouses et leur descendance. Dans la Grèce ancienne et à Rome, Maine trouve la trace des groupes de filiation à partir desquels s’est constitué l’Etat. On peut donc supposer que les premières communautés politiques apparurent partout ou les familles, au lieu d’éclater à la mort du patriarche qui les dirigeait, gardèrent leur unité. Les institutions romaines ont conservé les vestiges de cette tradition : « Le groupe élémentaire est la Famille, rattachée au plus ancien descendant mâle. L’agrégation des Familles forme le Gens ou la Maison. L’agrégation des tribus constitue l’Etat (Commonwealth) » (4). Maine en conclut que l’idée d’un lien lignager commun est une donnée fondamentale des sociétés archaïques. Ce phénomène est commun aux Indo-européens qui retracent leurs origines à partir d’un même rameau familial.

Les thèses de Maine sur les origines lignagères de la sociétés sont à mettre en rapport avec les discussions sur le droit naturel. Pour Maine, l’état de nature est une notion « non historique, invérifiable », de même que l’idée de contrat social qui est au centre des doctrines philosophiques. Sa position est à l’opposé des thèses défendues par Hobbes, Locke et Rousseau. Pour lui, les philosophes voient l’état de nature, l’état d’avant l’Etat, avec les yeux de l’individualisme moderne, présupposant l’existence d’un contractualisme avant l’heure.

Au modèle de l’autorité patriarcale, les sociétés modernes opposent une autre conception du lien politique, la cellule de base n’étant plus la famille mais l’individu. « L’unité de la société archaïque était la famille, celle de la société moderne est l’individu » (5) insiste-t-il. La grande nouveauté du monde moderne, c’est le remplacement du lien statutaire qui prévalait dans les sociétés anciennes par la relation purement contractuelle. Comme le résume Maine dans un célèbre aphorisme : « Le mouvement progressif des sociétés jusqu’à nos jours a été un mouvement du status au contrat » (6). Certes, au XIXème siècle, il n’a pas été le seul à opposer le caractère individualiste des sociétés modernes aux sociétés archaïques communautaires. Tocqueville, par exemple, a fort bien analysé le développement et le triomphe de l’individualisme dans l’Amérique démocratique et, au-delà les pays développés d’Occident. De même, dans Gemeinschaft und Gesellschaft, publié en 1887, Ferdinand Tonnies oppose la communauté (gemeinschaft), unité organique, à la société (gesellschaft), construction mécanique et rationalisée. « Maine inaugure une pensée du politique à deux vitesses, selon laquelle une scission fondamentale sépare archaïsme et modernité, ou, selon une formulation plus moderne, sociétés holistes et sociétés individualistes » (7) écrit Marc Abélès dans Anthropologie de l’Etat.

Sociétés holistes et sociétés individualistes

C’est à Louis Dumont, dont l’œuvre embrasse l’ensemble des domaines des sciences sociales (sociologie, anthropologie, philosophie, histoire, droit et sciences politiques), que l’on doit l’analyse la plus pertinente sur les concepts d’individualisme et d’holisme, permettant une appréhension nouvelle de la modernité. En effet, Dumont distingue les sociétés traditionnelles de la société moderne. « Dans les premières, écrit-il, comme par ailleurs dans la République de Platon, l’accent est mis sur la société dans son ensemble, comme Homme collectif ; l’idéal se définit par l’organisation de la société en vue de ses fins (et non en vue du bonheur individuel) ; il s’agit avant tout d’ordre, de hiérarchie, chaque homme particulier doit contribuer à sa place à l’ordre global et la justice consiste à proportionner les fonctions sociales par rapport à l’ensemble » (8). Le sociologue qualifie ce type de sociétés de « holiste ».

Il poursuit : « Pour les modernes au contraire, l’Etre humain c’est l’homme “élémentaire“, indivisible, sous sa forme d’être biologique et en même temps de sujet pensant. Chaque homme particulier incarne en un sens l’humanité entière. Il est la mesure de toute chose (…) Le royaume des fins coïncide avec les fins légitimes de chaque homme, et ainsi les valeurs se renversent. Ce qu’on appelle encore “société“ est le moyen, la vie de chacun est la fin. Ontologiquement la société n’est plus, elle n’est plus qu’un donné irréductible auquel on demande de ne point contrarier les exigences de liberté et d’égalité » (9). Dumont constate que « parmi les grandes civilisations que le monde a connues, le type holiste de société a prédominé » (10). Il ajoute que « tout se passe même comme s’il avait été la règle, à la seule exception de notre civilisation moderne et de son type individualiste de société » (11). La civilisation européenne est donc, à l’origine, une civilisation holiste, la société y étant perçue comme une communauté, comme un tout organique auquel on appartient par héritage.

« Ce n’est pas en tant qu’individu, note Jean-Pierre Vernant, que l’homme grec respecte ou craint un dieu, c’est en tant que chef de famille, membre d’un genos, d’une phratrie, d’un dème, d’une cité ». De même, aucune tradition philosophique classique ne pose l’homme comme un individu isolé. Ainsi, pour Aristote, l’homme est par nature un zoon politikon, un animal politique, qui n’est nullement détaché des autres hommes. Toutefois, « la transition dans la pensée philosophique de Platon et d’Aristote aux nouvelles écoles de la période hellénistique montre une discontinuité », souligne Louis Dumont, « l’émergence soudaine de l’individualisme » (12). En effet, précise-t-il, « alors que la polis était considérée comme autosuffisante chez Platon et Aristote, c’est maintenant l’individu qui est censé se suffire à lui-même. Cet individu est, soit supposé comme un fait, soit posé comme un idéal par les épicuriens, cyniques et stoïciens tous ensemble » (13).

Dans son ouvrage, désormais classique, A History of Political Theory, Georges Sabine classe les trois écoles philosophiques comme différentes variétés de “renonciation“ (14). En effet, ces écoles enseignent la sagesse, et pour devenir un sage, il faut d’abord renoncer au monde… Comment interpréter la genèse de cet individualisme philosophique ? Dumont l’explique ainsi : « L’activité philosophique, l’exercice soutenu par des générations de penseurs de l’enquête rationnelle, doit avoir par lui-même nourri l’individualisme, car la raison, si elle est universelle en principe, œuvre en pratique à travers la personne particulière qui l’exerce, et prend le premier plan sur toutes choses, au moins implicitement » (15). Si Platon et Aristote, après Socrate, avaient su reconnaître que l’homme est essentiellement un être social, leurs successeurs hellénistiques posèrent comme idéal supérieur celui du sage détaché de la vie sociale. La ruine de la polis grecque et l’unification du monde – Grecs et Barbares confondus – sous l’égide de l’empire universel d’Alexandre, événement historique sans précédent, aura sans doute favorisé l’avènement de cet individualisme.

L’individualisme chrétien

Ainsi que l’a montré Louis Dumont dans ses travaux, c’est avec le christianisme que l’individualisme fait véritablement son apparition dans l’espace mental européen, de pair avec l’égalitarisme et l’universalisme.

L’universitaire écrit : « Il n’y a pas de doute sur la conception fondamentale de l’homme née de l’enseignement du Christ : comme l’a dit Troeltsch, l’homme est un individu-en-relation-avec-Dieu, ce qui signifie, à notre usage, un individu essentiellement hors du monde » (16). Et d’ajouter : « La valeur infinie de l’individu est en même temps l’abaissement, la dé-valuation du monde tel qu’il est : un dualisme est posé, une question est établie qui est constitutive du christianisme et traversera toute l’histoire » (17). Il précise : « Il suit de l’enseignement du Christ et ensuite de Paul que le chrétien est un “individu-en-relation-à Dieu. Il y a, dit Ernst Troelsch, “individualisme absolu et universalisme absolu“ en relation à Dieu. L’âme individuelle reçoit valeur éternelle de sa relation filiale à dieu, et dans cette relation se fonde également la fraternité humaine : les chrétiens se rejoignent dans le Christ dont ils sont les membres » (18). Conclusion : « L’individu comme valeur était alors conçu à l’extérieur de l’organisation sociale et politique donnée, il était en dehors et au-dessus d’elle, un individu-hors-du-monde » (19). A l’aide de l’exemple indien, Dumont soutient que l’individualisme n’aurait pas pu se développer autrement à partir du holisme traditionnel.

La relation de l’individu et du monde va subir toute une évolution dans la conception chrétienne. Dans un premier temps, correspondant à l’époque du christianisme primitif, l’opposition au monde est très forte. Les obligations sociales, confondues avec le service des valeurs païennes, sont niées ; la vie dans le monde est à la fois une condition et un obstacle au salut individuel. Dans un deuxième temps, l’Eglise ayant triomphé du paganisme, revendique son droit au pouvoir politique. La conversion de l’Empereur et ensuite de l’Empire impose à l’Eglise une relation plus étroite à l’Etat. Elle se « mondanise » : ce qui est du monde devient simplement subordonné à ce qui est hors-du-monde. Du même coup, l’individualisme, porteur de l’élément extramondain, peut se développer librement au détriment de la communauté. Cette « mondanisation » s’opère en deux étapes. D’abord, le pape Gélase développe une théorie de la relation entre l’Eglise et l’Empereur qui aboutit à une dyarchie hiérarchique, faisant la distinction hiérarchique entre l’auctoritas du prêtre et la potestas du souverain. Le prêtre est subordonné au souverain dans les affaires mondaines qui concernent l’ordre public. On a affaire à une « complémentarité hiérarchique » (20). Puis, au VIIIème siècle, se produit un changement majeur. Les papes rompent leurs liens avec Byzance et s’arrogent le pouvoir temporel suprême en Occident. L’Eglise prétend maintenant régner, directement ou indirectement, sur le monde, ce qui signifie que l’individualisme chrétien est maintenant engagé dans le monde à un degré sans précédent.

Tels sont les stades de la transformation de l’individu-hors-du-monde à l’individu-dans-le-monde : l’individu chrétien, étranger au monde à l’origine, s’y trouve progressivement de plus en plus profondément impliqué. L’Histoire de l’Europe chrétienne va devenir l’Histoire de la diffusion progressive de l’individualisme. « Par étages, la vie mondaine sera ainsi contaminée par l’élément extramondain jusqu’à ce que, finalement, l’hétérogénéité du monde s’évanouisse entièrement. Alors le champ entier sera unifié, le holisme aura disparu de la représentation, la vie dans le monde sera conçue comme pouvant être entièrement conformée à la valeur suprême, l’individu hors-du-monde sera devenu le moderne individu-dans-le-monde » (21).

Laïcisation de l’individualisme

L’étape suivante est la laïcisation. A partir de la Renaissance, le christianisme, confronté à la Réforme protestante, ne peut plus organiser naturellement la vie collective. La religion « cesse le garant d’une structure hiérarchique : elle révèle, au plan politique, sa charge égalitaire » écrit Paul Claval (22).

La laïcisation des valeurs chrétiennes fait de l’individualisme, de l’égalitarisme et de l’universalisme des notions concrètes de la vie profane. L’Etat moderne est une « église transformée », dixit Louis Dumont, qui ne règne que sur des individus. L’individualisme progresse, à partir du XIIIème siècle, à travers l’émancipation d’une catégorie : le politique, et la naissance d’une institution, l’Etat. Le processus culmine chez Calvin qui fait du monde une vaste théocratie, où règne la valeur individualiste. Avec lui, « la dichotomie hiérarchique qui caractérisait notre champ d’étude prend fin : l’élément mondain antagonique, auquel l’individualisme devait jusque-là faire une place, disparaît entièrement dans la théocratie de Calvin. Le champ est absolument unifié. L’individu est maintenant dans le monde, et la valeur individualiste règne sans restriction ni limitation. Nous avons devant nous l’individu-dans-le-monde » (23).

Le libéralisme a hérité de la conception individualiste, égalitariste et universaliste, induite par le christianisme. Pour Dumont, à partir du XVIIIème siècle, l’émancipation de la catégorie économique représente, à son tour, par rapport à la religion et à la politique, à l’Eglise et à l’Etat, un progrès de l’individualisme. « La vue économique est l’expression achevée de l’individualisme » précise-t-il (24). Dans un premier temps historique, le libéralisme hérite de la justification religieuse de l’individualisme : « Pour Locke, concevoir la société comme juxtaposition d’individus abstraits fut possible seulement parce que, aux liens concrets de la société, il pouvait substituer la moralité en tant qu’elle réunit ces individus de l’espèce humaine sous le regard de Dieu » (25). Il insiste : « La substitution à l’homme comme être social de l’homme comme individu a été possible parce que le christianisme garantissait l’individu en tant qu’être moral » (26). La moralité prend alors appui sur la foi « pour offrir un substitut au holisme dans l’espèce humaine en tant que porteur de l’obligation morale » (27). Dans un deuxième temps, lorsque la religion, victime du processus de désacralisation, de désensorcellement, de désenchantement (Entzauberung) du monde, mis en œuvre par le rationalisme, commence à perdre de son influence, les bases morales du libéralisme tendent à s’effacer tandis que, parallèlement, le goût de l’effort et de la discipline du travail individuel sont progressivement remplacés par la recherche hédoniste du bonheur individuel. Avec l’affaiblissement de la croyance en Dieu, l’individualisme changera de pôle : il ne s’exprime plus sous la forme d’une volonté tendue vers l’effort, la glorification de Dieu dans le monde, mais sous celle d’un pur hédonisme, d’un désir de jouissance et la recherche du bonheur.

La sécularisation des idéologies religieuses, la laïcisation de l’individualisme entraîne, nécessairement, le matérialisme. La recherche individuelle du bonheur, sans prise en considération de l’intérêt collectif, fait de la conquête des choses, et non plus du dépassement de soi, le but essentiel de l’existence. C’est ainsi que La Déclaration d’Indépendance américaine, proclamée à Philadelphie, le 4 juillet 1776, insiste moins sur les droits politiques du citoyen que sur la recherche pour l’homme du bonheur, sur le droit de l’individu à résister à toute souveraineté qui entraverait son libre arbitre et son bon plaisir. On y trouve, en effet, cette formule révélatrice : « Nous considérons comme des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent égaux ; que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur (pursuit of happiness); que les gouvernements humains ont été institués pour garantir ces droits ». Chez les Pères de l’Indépendance on retrouve donc l’idée, déjà formulée chez Hobbes, Locke ou Rousseau, que l’individu constitue l’unité de base de la vie. Or, remarque à juste titre Guillaume Faye, « une telle idée, aujourd’hui, rejetée par les sciences sociales et l’éthologie, provient, comme l’on montré Halbwachs et Baudrillard, de la transposition politique du dogme chrétien du salut individuel. Le destin collectif et historique se trouve mis entre parenthèses, rendu provisoire, au profit du destin existentiel de l’individu » (28).

Karl Marx n’échappe pas à cette vue-du-monde. Le sociologue et économiste révolutionnaire-conservateur autrichien Othmar Spann avait déjà souligné la prédominance des traits individualistes chez lui (29). De même, Dumont soutient la thèse que « Marx est essentiellement individualiste » (30). Dans le marxisme, peuples et nations ne sont qu’accessoires par rapport à cette humanité potentielle, simple somme d’individus elle aussi, qu’est la classe. « Le but de Marx demeure l’émancipation de l’homme par la révolution prolétarienne, écrit Dumont, et ce but est construit sur la présupposition de l’individu » (31). La conception de l’homme comme individu est ainsi à la base de la théorie de la valeur-travail, chez Ricardo comme chez Marx. Pour lui, la cause est entendue : « Le socialiste Marx croit à l’Individu d’une manière qui n’a pas de précédent chez Hobbes, Rousseau et Hegel et même, dirait-on, chez Locke » (32).

Postmodernité et néo-individualisme

Dans les années 70, les sociétés occidentales développées entrent dans un processus de changement radical quant à leur mode d’organisation social, culturel et politique, qui équivaut à un changement complet de civilisation. C’est alors que le concept de postmodernité fait son apparition pour désigner ce changement complet de civilisation. Il renvoie à plusieurs éléments : l’effondrement de la rationalité et la faillite des « grands récits » ou « métarécits » (33), la fin de l’ère industrielle productiviste, la consommation de masse, la montée de l’individualisme, le dépérissement des normes d’autorité et de discipline, la désaffection pour les passions politiques et le militantisme, la désyndicalisation.

Le philosophe Gilles Lipovetsky a produit une magistrale analyse de ce phénomène dans des essais brillants comme L’ère du vide et L’Empire de l’éphémère. Il estime que la société postmoderne est caractérisée avant tout par un néo-individualisme hédoniste et autiste, ce qu’il appelle la « seconde révolution individualiste » : engouement pour les nouvelles technologies et les sports de glisse, indifférence à autrui, désinvestissement de la vie publique, perte de sens des grandes institutions sociales et politiques, dissolution de la mémoire collective, relativisme moral, narcissisme exacerbé, « cocooning » de la jeunesse. Autant de thèmes à rapprocher des travaux du sociologue américain Christopher Lasch qui, dans La culture du narcissisme, met l’accent sur l’apparition d’un nouveau type d’individu caractérisé par une « personnalité narcissique ». Loin de s’alarmer de l’inéluctable progression de cet individualisme de masse, Lipovetsky s’en félicite. Finie la contrainte autoritaire, voici venu le temps de l’explication et du dialogue. Pour lui, cet individualisme contemporain est une « chance démocratique ».

Mais, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les choses auraient changé. L’individu jouissif de la postmodernité serait devenu un individu anxieux. Au désir d’affranchissement de toutes les normes, aurait succédé une demande généralisée de protection, une obsession de la santé, et une inquiétude vis-à-vis du futur. Nous aurions basculé dans les Temps hypermodernes (34), caractérisés par l’ « hyper » : hyper-puissance américaine, hyperconsommation et hypernarcissisme. Fin de la postmodernité, bienvenue à l’hypermodernité ! Lipovetsky insiste sur la recomposition de notre rapport au temps. C’est le règne de l’économie du stock zéro, de la production à flux tendu, de la consommation immédiate. Le passé étant invalidé, le futur apparaissant comme incertain voire risqué, reste le présent qui devient l’axe central du rapport au temps. L’ici et maintenant est prédominant. Le triomphe de l’instantanéité signe l’abandon de toute attitude prométhéenne. Le présent hédoniste l’emporte.

Robert Steuckers a parfaitement résumé la généalogie intellectuelle de l’individualisme moderne tel que nous venons de la décrire : « L’Occident a raisonné depuis mille ans en termes de salut individuel, lors de la phase religieuse de son développement, en termes de profit individuel, lors de sa phase bourgeoise et matérialiste, en termes de narcissisme hédoniste, dans la phase de déliquescence totale qu’il traverse aujourd’hui ».

Edouard Rix, Terre & Peuple magazine, solstice d’été 2011, n°48, pp. 11-15.

NOTES

(1) M. Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, Paris, 1964, p. 122, note 23.

(2) H.S. Maine, Ancient Law, Oxford University Press, Londres, 1959, p. 106.

(3) Ibid, p. 103.

(4) Ibid, p. 106.

(5) Ibid, p. 104.

(6) Ibid, p. 141.

(7) M. Abélès, Anthropologie de l’Etat, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2005, p. 46.

(8) L. Dumont, Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, Paris, 1966, p. 23.

(9) Ibid.

(10) L. Dumont, Homo aequalis. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Gallimard, Paris, 1977, p. 12.

(11) Ibid.

(12) L. Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, coll. Esprit, Paris, 1983, p. 37.

(13) Ibid.

(14) G. H. Sabine, A History of Political Theory, Londres, 1963, p. 137.

(15) L. Dumont, Essais sur l’individualisme, op.cit., p. 39.

(16) L. Dumont, « La genèse chrétienne de l’individualisme. Une vue modifiée de nos origines », Le Débat, septembre-octobre 1981, 15, p. 127.

(17) Ibid, p. 129.

(18) L. Dumont, Essais sur l’individualisme, op.cit., p. 40.

(19) Ibid, p. 58.

(20) Ibid, p. 53.

(21) L. Dumont, « La genèse chrétienne de l’individualisme », op. cit., p. 130.

(22) P. Claval, « Idéologie et démocratie », in Michel Prigent, éd., Les intellectuels et la démocratie, PUF, Paris, 1980, p. 81.

(23) L. Dumont, Essais sur l’individualisme, op.cit., p. 60.

(24) Ibid, p. 23.

(25) L. Dumont, Homo aequalis, op. cit., p. 81.

(26) Ibid.22)

(27) Ibid, p. 80.

(28) G. Faye, Le Système à tuer les peuples, Copernic, Paris, 1981, p. 100.

(29) O. Spann, Der wahre Staat, 1931, pp. 130-131.

(30) L. Dumont, Homo aequalis, op. cit., p. 139.

(31) Ibid, p.197.

(32) L. Dumont, Essais sur l’individualisme, op.cit., p. 111.

(33) J.F. Lyotard, La condition postmoderne, éditions de Minuit, Paris, 1979.

(34) G. Lipovetsky, Les Temps hypermodernes. Entretien avec Sébastien Charles, Grasset, Paris, 2004.

BIBLIOGRAPHIE

M. Abélès, Anthropologie de l’Etat, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2005, 253 p.

L. Dumont, Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, Paris, 1966, 445 p.

L. Dumont, Homo aequalis. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Gallimard, Paris, 1977, 270 p.

L. Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, coll. Esprit, Paris, 1983, 272 p.

C. Lasch, La culture du narcissisme, Champs Flammarion, Paris, 2006, 332 p.

G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, Paris, 1983, 246 p.

G. Lipovetsky, L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes, Gallimard, Paris, 1987, 345 p.

G. Lipovetsky, Les Temps hypermodernes. Entretien avec Sébastien Charles, Grasset, Paris, 2004, 186 p.

J.F. Lyotard, La condition postmoderne, éditions de Minuit, Paris, 1979, 128 p.

H.S. Maine, Ancient Law, Oxford University Press, Londres, 1959, p. 106.

Si è spento lo scorso 21 agosto Piet Tommissen, sociologo ed economista belga, noto per i suoi studi su Vilfredo Pareto e Carl Schmitt, del quale fu amico e bibliografo e alla cui opera, a lungo negletta, ha dedicato una quantità di scritti che hanno contribuito a diffonderla su scala internazionale. Molto stretto fu anche il suo rapporto con Julien Freund. Tommissen – “il matto” come lo definiva amabilmente Gianfranco Miglio – è stato senz’altro uno degli esponenti più in vista della tradizione del realismo politico europeo e un punto di riferimento per tutti i giovani studiosi che a questa tradizione si sono richiamati nel corso degli anni. Lo ricordiamo pubblicando l’omaggio che in occasione dei suoi 75 anni, nel 2000, gli ha dedicato Günter Maschke, a sua volta amico ed editore di Schmitt, nonché curatore di alcune sue importanti raccolte di scritti.

Si è spento lo scorso 21 agosto Piet Tommissen, sociologo ed economista belga, noto per i suoi studi su Vilfredo Pareto e Carl Schmitt, del quale fu amico e bibliografo e alla cui opera, a lungo negletta, ha dedicato una quantità di scritti che hanno contribuito a diffonderla su scala internazionale. Molto stretto fu anche il suo rapporto con Julien Freund. Tommissen – “il matto” come lo definiva amabilmente Gianfranco Miglio – è stato senz’altro uno degli esponenti più in vista della tradizione del realismo politico europeo e un punto di riferimento per tutti i giovani studiosi che a questa tradizione si sono richiamati nel corso degli anni. Lo ricordiamo pubblicando l’omaggio che in occasione dei suoi 75 anni, nel 2000, gli ha dedicato Günter Maschke, a sua volta amico ed editore di Schmitt, nonché curatore di alcune sue importanti raccolte di scritti.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg De nombreuses villes françaises comportent une rue en l’honneur du 4-Septembre. Or très peu de personnes en connaissent la signification. Par cette appellation, on tient à célébrer la proclamation de la III

De nombreuses villes françaises comportent une rue en l’honneur du 4-Septembre. Or très peu de personnes en connaissent la signification. Par cette appellation, on tient à célébrer la proclamation de la III

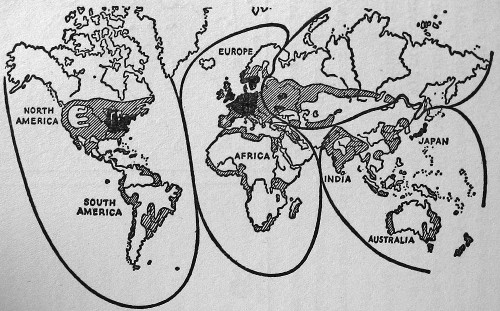

Haushofer’s radically continentalist and anti-thalassocratic thought came into focus in 1941, when he published Der Kontinentalblock-Mitteleuropa-Eurasien-Japan (The Continental Bloc Central Europe-Eurasia-Japan). Written after the Germano-Soviet pact, this work argued for a Germano-Italo-Soviet-Japanese alliance that would radically reorganize the Eurasian continental mass. He stressed that the permanent fear of the Anglo-Saxons is the emergence of a Berlin-Moscow-Tokyo axis, which would completely escape the influence of the commercial thalassocracies, which, he writes, practice the policy of the anaconda, which consists in gradually encircling and slowly suffocating its prey. But a unified Eurasia would be too large for the Anglo-American anaconda. Thanks to its gigantic mass, it could resist any blockade.

Haushofer’s radically continentalist and anti-thalassocratic thought came into focus in 1941, when he published Der Kontinentalblock-Mitteleuropa-Eurasien-Japan (The Continental Bloc Central Europe-Eurasia-Japan). Written after the Germano-Soviet pact, this work argued for a Germano-Italo-Soviet-Japanese alliance that would radically reorganize the Eurasian continental mass. He stressed that the permanent fear of the Anglo-Saxons is the emergence of a Berlin-Moscow-Tokyo axis, which would completely escape the influence of the commercial thalassocracies, which, he writes, practice the policy of the anaconda, which consists in gradually encircling and slowly suffocating its prey. But a unified Eurasia would be too large for the Anglo-American anaconda. Thanks to its gigantic mass, it could resist any blockade. The idea of a tripartite alliance first occurred to the Japanese and Russians. At the time of the Russo-Japanese War of 1905, when the British and Japanese united against the Russians, some of the Japanese leadership—including Hayashi, their ambassador in London, Count Gato, Prince Ito, and Prime Minister Katsura—desired a Germano-Russo-Japanese pact against the English seizure of global sea traffic. The visionary Count Gato recommended a troika in which the central horse, the strongest one, flanked by two lighter and more nervous horses, Germany and Japan. In Russia, the Eurasian idea would be incarnated a few years later by the minister Sergei Witte, the creative genius of the Trans-Siberian Railroad who in 1915 advocated a separate peace with the Kaiser.

The idea of a tripartite alliance first occurred to the Japanese and Russians. At the time of the Russo-Japanese War of 1905, when the British and Japanese united against the Russians, some of the Japanese leadership—including Hayashi, their ambassador in London, Count Gato, Prince Ito, and Prime Minister Katsura—desired a Germano-Russo-Japanese pact against the English seizure of global sea traffic. The visionary Count Gato recommended a troika in which the central horse, the strongest one, flanked by two lighter and more nervous horses, Germany and Japan. In Russia, the Eurasian idea would be incarnated a few years later by the minister Sergei Witte, the creative genius of the Trans-Siberian Railroad who in 1915 advocated a separate peace with the Kaiser.

Hoe revoluties ontstaan, is een vraag die men zich al heel lang stelt. De actualiteit van de zogenaamde Arabische Lente in 2011 heeft ondertussen geleerd dat er geen antwoorden bestaan, die het fenomeen op zich volledig verklaren. Maar het Franse tijdschrift, La Nouvelle Revue d’Histoire, fraai uitgegevendoor Dominique Venner en één van de beste van zijn soort, heeft het nodig gevonden om hieraan een dossier te wijden. Een dossier dat net op tijd komt, want net rond deze periode werd ook het hoofdwerk van José Ortega y Gasset , La Rebelion De Las Masas (vertaal in het Nederlands als De Opstand der Horden, verschenen bij Nijgh & Van Ditmar met ISBN-nummer 9789023655671) opnieuw in het Frans uitgegeven.

Hoe revoluties ontstaan, is een vraag die men zich al heel lang stelt. De actualiteit van de zogenaamde Arabische Lente in 2011 heeft ondertussen geleerd dat er geen antwoorden bestaan, die het fenomeen op zich volledig verklaren. Maar het Franse tijdschrift, La Nouvelle Revue d’Histoire, fraai uitgegevendoor Dominique Venner en één van de beste van zijn soort, heeft het nodig gevonden om hieraan een dossier te wijden. Een dossier dat net op tijd komt, want net rond deze periode werd ook het hoofdwerk van José Ortega y Gasset , La Rebelion De Las Masas (vertaal in het Nederlands als De Opstand der Horden, verschenen bij Nijgh & Van Ditmar met ISBN-nummer 9789023655671) opnieuw in het Frans uitgegeven. onderwijs zichenorm en zorgden democratische rechten ervoor dat een ongekende situatie ontstond. Voor de eerste keer in de geschiedenis “oefenden individuen, die onverschillig stonden tegenover verleden en toekomst, die geen bijzondere ambitie of passie hadden, het recht uit om het lot van de wereld in een bepaalde richting te sturen” (Jean Michel Baldassari, pag. 35).

onderwijs zichenorm en zorgden democratische rechten ervoor dat een ongekende situatie ontstond. Voor de eerste keer in de geschiedenis “oefenden individuen, die onverschillig stonden tegenover verleden en toekomst, die geen bijzondere ambitie of passie hadden, het recht uit om het lot van de wereld in een bepaalde richting te sturen” (Jean Michel Baldassari, pag. 35). Hannah Arendt, die in haar De oorsprong van het totalitarisme het spiritueel ontworteld individu beschrijft datzeer gevoelig is voor collectivistische avonturen, zo vreest ook Ortega y Gasset de irrationele kracht van massa. Hij stond dus eerder afkerig van het Italië van Mussolini, maar was bovenal een anticommunist.

Hannah Arendt, die in haar De oorsprong van het totalitarisme het spiritueel ontworteld individu beschrijft datzeer gevoelig is voor collectivistische avonturen, zo vreest ook Ortega y Gasset de irrationele kracht van massa. Hij stond dus eerder afkerig van het Italië van Mussolini, maar was bovenal een anticommunist.

Students and observers of communism consistently encounter the same paradox: On the one hand they attempt to predict the future of communism, yet on the other they must regularly face up to a system that appears unusually static. At Academic gatherings and seminars, and in scholarly treatises, one often hears and reads that communist systems are marred by economic troubles, power sclerosis, ethnic upheavals, and that it is only a matter of time before communism disintegrates. Numerous authors and observers assert that communist systems are maintained in power by the highly secretive nomenklatura, which consists of party potentates who are intensely disliked by the entire civil society. In addition, a growing number of authors argue that with the so-called economic linkages to Western economies, communist systems will eventually sway into the orbit of liberal democracies, or change their legal structure to the point where ideological differences between liberalism and communism will become almost negligible.

Students and observers of communism consistently encounter the same paradox: On the one hand they attempt to predict the future of communism, yet on the other they must regularly face up to a system that appears unusually static. At Academic gatherings and seminars, and in scholarly treatises, one often hears and reads that communist systems are marred by economic troubles, power sclerosis, ethnic upheavals, and that it is only a matter of time before communism disintegrates. Numerous authors and observers assert that communist systems are maintained in power by the highly secretive nomenklatura, which consists of party potentates who are intensely disliked by the entire civil society. In addition, a growing number of authors argue that with the so-called economic linkages to Western economies, communist systems will eventually sway into the orbit of liberal democracies, or change their legal structure to the point where ideological differences between liberalism and communism will become almost negligible.  Zinoviev refutes the widespread belief that communist power is vested only among party officials, or the so-called nomenklatura. As dismal as the reality of communism is, the system must be understood as a way of life shared by millions of government official, workers, and countless ordinary people scattered in their basic working units, whose chief function is to operate as protective pillars of the society. Crucial to the stability of the communist system is the blending of the party and the people into one whole, and as Zinoviev observes, “the Soviet saying the party and the people are one and the same, is not just a propagandistic password.” The Communist Party is only the repository of an ideology whose purpose is not only to further the objectives of the party members, but primarily to serve as the operating philosophical principle governing social conduct. Zinoviev remarks that Catholicism in the earlier centuries not only served the Pope and clergy; it also provided a pattern of social behavior countless individuals irrespective of their personal feelings toward Christian dogma. Contrary to the assumption of liberal theorists, in communist societies the cleavage between the people and the party is almost nonexistent since rank-and-file party members are recruited from all walks of life and not just from one specific social stratum. To speculate therefore about a hypothetical line that divides the rulers from the ruled, writes Zinoviev in his usual paradoxical tone, is like comparing how “a disemboweled and carved out animal, destined for gastronomic purposes, differs from its original biological whole.”

Zinoviev refutes the widespread belief that communist power is vested only among party officials, or the so-called nomenklatura. As dismal as the reality of communism is, the system must be understood as a way of life shared by millions of government official, workers, and countless ordinary people scattered in their basic working units, whose chief function is to operate as protective pillars of the society. Crucial to the stability of the communist system is the blending of the party and the people into one whole, and as Zinoviev observes, “the Soviet saying the party and the people are one and the same, is not just a propagandistic password.” The Communist Party is only the repository of an ideology whose purpose is not only to further the objectives of the party members, but primarily to serve as the operating philosophical principle governing social conduct. Zinoviev remarks that Catholicism in the earlier centuries not only served the Pope and clergy; it also provided a pattern of social behavior countless individuals irrespective of their personal feelings toward Christian dogma. Contrary to the assumption of liberal theorists, in communist societies the cleavage between the people and the party is almost nonexistent since rank-and-file party members are recruited from all walks of life and not just from one specific social stratum. To speculate therefore about a hypothetical line that divides the rulers from the ruled, writes Zinoviev in his usual paradoxical tone, is like comparing how “a disemboweled and carved out animal, destined for gastronomic purposes, differs from its original biological whole.”

Since 1945 Western nations have witnessed a dramatic reduction in the variety of positions in political theory and jurisprudence. Political argument has been virtually reduced to contests within liberal-democratic theory. Even radicals now take representative democracy as their unquestioned point of departure. There are, of course, some benefits following from this restriction of political debate. Fascist, Nazi and Stalinist political ideologies are now beyond the pale. But the hegemony of liberal-democratic political agreement tends to obscure the fact that we are thinking in terms which were already obsolete at the end of the nineteenth century.

Since 1945 Western nations have witnessed a dramatic reduction in the variety of positions in political theory and jurisprudence. Political argument has been virtually reduced to contests within liberal-democratic theory. Even radicals now take representative democracy as their unquestioned point of departure. There are, of course, some benefits following from this restriction of political debate. Fascist, Nazi and Stalinist political ideologies are now beyond the pale. But the hegemony of liberal-democratic political agreement tends to obscure the fact that we are thinking in terms which were already obsolete at the end of the nineteenth century.

In a certain sense, there have been total wars at all times; a theory of the total war, however, presumably dates only from the time of Clausewitz who would talk of “abstract” and “absolute” wars.”[1] Later on, under the impact of the experiences of the last Great War, the formula of total war has acquired a specific meaning and a particular effectiveness. Since 1920, it has become the prevailing catchword. It was first brought out in sharp relief in the French literature, in book titles like La guerre totale. Afterwards, between 1926 and 1928, it found its way into the language of the proceedings of the disarmament committee at Geneva. In concepts such as “war potential” (potentiel de guerre), “moral disarmament” (désarmement moral) and “total disarmament” (désarmement total). The fascist doctrine of the “total state” came to it by way of the state; the association yielded the conceptual pair: total state, total war. In Germany, the publication of the Concept of the Political has since 1927 expanded the pair of totalities to a set of three: total enemy, total war, total state. Ernst Jünger’s book of 1930 Total Mobilization made the formula part of the general consciousness. Nonetheless, it was only Ludendorff’s 1936 booklet entitled Der Totale Krieg (The Total War) that lent it an irresistible force and caused its dissemination beyond all bounds.

In a certain sense, there have been total wars at all times; a theory of the total war, however, presumably dates only from the time of Clausewitz who would talk of “abstract” and “absolute” wars.”[1] Later on, under the impact of the experiences of the last Great War, the formula of total war has acquired a specific meaning and a particular effectiveness. Since 1920, it has become the prevailing catchword. It was first brought out in sharp relief in the French literature, in book titles like La guerre totale. Afterwards, between 1926 and 1928, it found its way into the language of the proceedings of the disarmament committee at Geneva. In concepts such as “war potential” (potentiel de guerre), “moral disarmament” (désarmement moral) and “total disarmament” (désarmement total). The fascist doctrine of the “total state” came to it by way of the state; the association yielded the conceptual pair: total state, total war. In Germany, the publication of the Concept of the Political has since 1927 expanded the pair of totalities to a set of three: total enemy, total war, total state. Ernst Jünger’s book of 1930 Total Mobilization made the formula part of the general consciousness. Nonetheless, it was only Ludendorff’s 1936 booklet entitled Der Totale Krieg (The Total War) that lent it an irresistible force and caused its dissemination beyond all bounds.

À moins d’un an des élections présidentielles, le 7 juillet 2011, comme par hasard, le ministre de l’Intérieur Claude Guéant vient subitement de réaliser qu’il serait « irresponsable » de ne pas s’attaquer au problème de l’immigration légale de 200 000 personnes par an, au-delà des 50 000 clandestins, soit en tout environ 250 000 personnes par an qui continuent à entrer chaque année en France. Cet apport de population représente une agglomération lilloise nouvelle tous les trois ans peuplée presque exclusivement d’immigrés en provenance de l’Afrique, autrement dit une invasion légale, autorisée et suicidaire organisée par les inconscients qui nous gouvernent depuis trente ans et qui continue , ne l’oublions pas, avec le président Sarkozy, malgré ses propos lénifiants, ses belles paroles et ses talents de prestidigitateur, à l’inverse d’un de Gaulle, pour ne pas s’attaquer d’une façon efficace aux problèmes très réels de fond !

À moins d’un an des élections présidentielles, le 7 juillet 2011, comme par hasard, le ministre de l’Intérieur Claude Guéant vient subitement de réaliser qu’il serait « irresponsable » de ne pas s’attaquer au problème de l’immigration légale de 200 000 personnes par an, au-delà des 50 000 clandestins, soit en tout environ 250 000 personnes par an qui continuent à entrer chaque année en France. Cet apport de population représente une agglomération lilloise nouvelle tous les trois ans peuplée presque exclusivement d’immigrés en provenance de l’Afrique, autrement dit une invasion légale, autorisée et suicidaire organisée par les inconscients qui nous gouvernent depuis trente ans et qui continue , ne l’oublions pas, avec le président Sarkozy, malgré ses propos lénifiants, ses belles paroles et ses talents de prestidigitateur, à l’inverse d’un de Gaulle, pour ne pas s’attaquer d’une façon efficace aux problèmes très réels de fond !