Le Soleil noir

Du nihilisme marxiste à la musique sans nom

par Francis P. Ubertelli, D.M.A.

Dans les rues ronronnaient sans cesse des voitures en tout genre, des vélos qui filaient comme des gazelles, quelquefois des autobus perdus entre une avenue bloquée et une autre, défrichant à la dernière minute des contrées étriquées pleines d’une gente affairée, des tramways qui sillonnaient d’archaïsmes des chaussées trop étroites envahies d’un labyrinthe de piétons costumés de corps de doctrines et d’utopies, le chantier frénétique d’un essaim d’abeilles. Partout la ville, le tintamarre des avertisseurs et des trompes qui n’avertissent plus, la jungle des pneus, des rails, le rodage aigu des freins, le battement des bottillons et des écrase-merde.

Mais ce matin-là, c’était en mai 2011, tout était calme, il y avait le vrai silence, aucune fausse frayeur, aucun mouvement, aucune foule, personne. Le printemps s’épuisait, l’école, la sociologie du préfabriqué, allait bientôt dormir les vacances. C’était samedi matin et tout le monde dormait, sauf le petit Tony, le Calabrais qui préparait mon café allongé. J’étais à la table de la fenêtre, émerveillé des rues désertes bordées de voitures-synonymes.

Le café était une culture, une histoire de goût, une vision du monde. Ayant commencé sa vie en Éthiopie puis au Caffè Florian, c’est à mon palais qu’elle allait la consommer ce matin-là. Le silence des rues était le sujet d’une perpétuelle méditation que mes lèvres de citadin maintenant torréfiées voulaient absolument raconter.

Au coin, de l’autre côté de la rue somnolente, une grande figure apparut soudain. Le soleil naissant me laissait l’éplucher du regard. Râblé, l’homme semblait athlétique et plutôt jeune. Il avançait lentement, un pas bourru suivait l’autre avec maladresse, comme s’il retenait une féroce envie de faire ses besoins. Par étapes, à pas comptés, on devinait des cicatrices ou des brûlures au visage et le long des bras. Mais quelques pas de plus et des tatouages monstrueux ressortaient plutôt de la netteté grandissante de l’image, un marquage polychrome immanquable dont il s’était cousu les bras et le visage, des images de mort et d’obscénité qui inspiraient une certaine crainte, du moins une méfiance inconfortable. Il avait le physique imposant, une taille assez corpulente pour soutenir une frappe, l’air menaçant, la lourde démarche révoltée prête à attaquer n’importe qui sur son passage. Il était la loi dans la solitude du trottoir ce matin-là, sa propre beauté, son juge ad hoc et la terreur des autres — il n’y avait personne. Aurait-on pu définir son apparence, elle n’inspirait nullement confiance, surtout avec les anneaux noirs qui perçaient ses oreilles, son nez et sa lèvre inférieure. Fallait-il définir l’apparence de quelqu’un selon le bonheur qu’elle procure ? Ce serait aller au-delà des mots. Mais si la beauté existait en fonction du bonheur qu’elle suscite, on ouvrirait la porte à un universel esthétique.

Il s’arrêta brusquement au feu. Pourquoi ? Intrigués, mes sourcils questionnèrent le geste. En y regardant de près, il y avait une main rouge qu’illuminait un panneau électrique et qui lui interdisait de traverser. Mais la rue était déserte. Soumission apparemment habituelle aussi étrange qu’inattendue. Il attendait. Voyait-il que les fruits de sa rébellion, tous ces tatouages insensés et cet air menaçant, n’étaient qu’une illusion à l’égard de lui-même ? Pourquoi se prêter à une telle obéissance civique ? Où donc était sa personne, sa véritable individualité, la figure de sa volonté et de son esprit (il n’y avait personne, les rues étaient désertes) ? Pourquoi cette obéissance servile ? Puis un signal vert apparut et il reprit aussitôt son théâtre révolté dans une ronde de pas tout aussi farouche et téméraire. Il ne s’était pas arrêté, on l’y avait conditionné, il n’en avait déjà plus aucun souvenir. La dichotomie entre l’apparence et la vérité touchait les nues.

Quel spectacle étonnant ! Je ne pouvais croire la scène dont je venais d’être témoin, sans nullement chercher pour autant à me hisser au-dessus de quiconque. Je demeurais ni plus ni moins pétrifié, imprégné d’un étrange malaise devant une conduite aussi lamentable, disons-le, par le comportement d’un homme sans doute vaincu, d’un personnage anéanti, un personnage que la propagande du préfabriqué avait brisé, un personnage incapable de penser. J’étais violemment interpellé, comme si on eut cherché par tous les moyens à me faire rire sur quelque chose qui n’avait absolument rien de réjouissant ; la colère diabolique des partisans d’une fausse gaieté qui s’abattrait sur moi à la vue de ma perplexité était pénible à imaginer. Les gens ont cette capacité de croire en n’importe quoi. Ce marcheur solitaire avait conduit mes pensées vers le monde grandiloquent de la médiocrité, une fausse lumière, un « Soleil noir ». Son imaginaire avait été peuplé des gardes du corps de l’obéissance aveugle où toute rébellion est interprétée comme une menace, un crime de la pensée, une opinion psychiatrisée expressément comme une maladie mentale. Comment en est-on arrivé là, à cette abrogation de la force d’âme, pour se conformer, zombifié, à un panneau de signalisation de l’autorité publique dans un tel contexte ? Avait-on anéanti l’humanité ce matin-là ?

Le Son, le Silence et le demi-ton

Avec 4’33’’, œuvre en six pages pour « tout instrument ou toute forme d’instrumentation possible », l’expérimentateur John Cage avait détruit la musique d’expression traditionnelle, c’est-à-dire la musique écrite du « répertoire historique de l’Occident » (œuvres intentionnelles, de Pérotin, disons-nous, en passant par Beethoven, jusqu’à Strauss et feu Boulez), nourriture de tous les Conservatoires. En août 1952, un peu plus de dix ans après les massacres d’Auschwitz, point de repère morbide mais nécessaire, on disposa les pages de la partition sur le couvercle d’un piano, le pianiste le referma puis reposa ses mains. Chronomètre en main, il comptait les minutes réparties en trois mouvements sans rien jouer. Il rouvrit le couvercle à deux autres reprises durant les quatre minutes trente-trois secondes de « l’œuvre », un happening dirions-nous, alors que le public commençait à quitter la salle, « grommelant une exaspération de moins en moins silencieuse ».[1] Plus tard, Cage notera : « car [le silence] se dressait seul entre nous et l’expérience ».[2] Il avait questionné l’acte d’écrire, une lente psychanalyse de la conscience, puis l’ensevelit d’un coup, « fracassant l’atome musical ».[3] C’était la liberté dans l’acte d’écrire, de composer de la musique, la communication, ce qui caractérise l’être humain, qui avait été attaquée, comme celle du marcheur solitaire par la sociologie du préfabriqué. 4’33’’ fut l’abrogation de la force d’âme pour la conformité au vide où on ne peut plus rien dire, la fausse gaieté du « néant ». Qu’avait dit le marcheur autre que cela ? Avait-on anéanti la musique ce jour-là ?

Arnold Schoenberg.

En 1908, à travers ses propres revers personnels, le compositeur Arnold Schoenberg avait cherché sans le vouloir à redéfinir le bonheur à travers un marxisme musical sans le nommer en vidant la cadence classique de sa substance grâce à la similitude du demi-ton et de la parfaite égalité des nouvelles forces en présence. La musique tonale n’avait plus le droit de citer, c’est-à-dire que, des formidables balbutiements harmoniques de l’École de Notre-Dame au XIIIe siècle jusqu’aux cris de douleurs d’un Strauss devant Berlin en ruines à l’été 1945, on était soudain passé de pratiques courantes à « répertoire du passé ». Pour communiquer quelque chose d’important, on ne pouvait plus écrire de la musique tonale sans essuyer la moquerie d’une nouvelle caste de compositeurs sérieux issus et promus par une fausse idéologie tirée de la doctrine Truman et du Plan Marshall.[4] Comme Cage, ne faut-il plus écrire, sinon des intentions, pour être entendu ?

En réponse à l’héritage russe de l’époque, vue comme une agression culturelle, le Bureau of Educational and Cultural Affairs (BECA) avait implanté une philosophie politique et inductive ad hominem destinée à contrer l’influence de la Russie soviétique en Europe et en Amérique, car Lasky voyait la substance de la Guerre froide naissante justement comme « étant d’essence culturelle ».[5] Il s’agissait d’une campagne anti-communiste basée sur les notions éthérées de paix et de liberté où la libre divergence d’opinion définissait le principe de tolérance selon la loi d’Habeas corpus.[6] La directive NSC-68 (NSC-20/4) de la Sécurité nationale, déclassifiée par Kissinger en 1975, devint un des documents de référence de la Guerre froide et stipulait, outre le refus du contrôle de l’énergie nucléaire d’un côté et de l’autre, la supériorité de l’idée de liberté par le truchement de son application pratique à travers la guerre psychologique.[7] Il fallait persuader les intellectuels occidentaux de se dissocier des fronts communistes par le développement d’arguments allant dans la ligne de mire de l’Oncle Sam et destinés à des groupes de pression sous faux drapeaux non-gouvernementaux.

D’ailleurs, les particularités de l’aile culturelle et du portefeuille de fonds de recherche de la Central Intelligence Agency (CIA) avaient profondément influencé les tenants et les aboutissants des idées qui avaient été mises de l’avant à l’époque par de si nombreux compositeurs sélectionnés — ceux de l’école de Darmstadt, entre autres — et révélait une certaine ignorance de la réalité communiste de l’autre côté de l’Atlantique : « Je ne pouvais accepter l’attitude philosophico-communiste de si nombreux intellectuels américains et européens de l’Ouest », se plaignait Nabokov. « Ils étaient étrangement ignorants des réalités du communisme russe et ne réagissaient qu’aux tendances fascistes qui balayaient l’Europe à la veille de la grande dépression ».[8] C’était la dégénérescence américaine, décadence qu’avait déjà observée Faulkner,[9] une dégénérescence déterminée par une certaine complaisance à saveur impérialiste alors que le « monde civilisé » de l’après-guerre était en ruines.

D’ailleurs, les particularités de l’aile culturelle et du portefeuille de fonds de recherche de la Central Intelligence Agency (CIA) avaient profondément influencé les tenants et les aboutissants des idées qui avaient été mises de l’avant à l’époque par de si nombreux compositeurs sélectionnés — ceux de l’école de Darmstadt, entre autres — et révélait une certaine ignorance de la réalité communiste de l’autre côté de l’Atlantique : « Je ne pouvais accepter l’attitude philosophico-communiste de si nombreux intellectuels américains et européens de l’Ouest », se plaignait Nabokov. « Ils étaient étrangement ignorants des réalités du communisme russe et ne réagissaient qu’aux tendances fascistes qui balayaient l’Europe à la veille de la grande dépression ».[8] C’était la dégénérescence américaine, décadence qu’avait déjà observée Faulkner,[9] une dégénérescence déterminée par une certaine complaisance à saveur impérialiste alors que le « monde civilisé » de l’après-guerre était en ruines.

En réalité, Nabokov, la CIA et le BECA n’ont ni vu ni compris que les expériences de musique atonale et le radicalisme de Darmstadt qu’ils promouvaient sans le savoir n’étaient qu’un matérialisme dialectique dans la représentation théorique du marxisme à l’échelle technique, une musique purgée de toute croyance religieuse ou d’énoncé métaphysique, une musique dirigiste aux techniques d’écriture a-musicales parfaitement opposée aux objectifs américains de l’époque. C’est précisément dans la promotion du demi-ton, mais non au sein de la mélodie d’essence tonale et historiquement informée, que les idées communistes si vaillamment combattues à l’échelle militaire et politique s’y retrouvaient concentrées avec toute la force des arguments mécanistes, entre autres élaborés à Darmstadt, suite aux idées originelles de Schoenberg quarante ans plus tôt. La volonté nationaliste d’améliorer puis d’ennoblir l’idée d’une culture yankee privée d’histoire allait consolider une vision communiste de la musique[10] dans les institutions américaines et européennes.

La liberté et la captivité

Le communisme comprend la société humaine à travers une forme matérielle en évolution et promeut l’uniformité entre l’esprit et la matière ; le transhumanisme semble être maintenant son plus cher désir, d’où la redéfinition de la liberté au sein d’un nouvel homme, notre marcheur solitaire, et d’une nouvelle musique, la fausse gaieté d’un néant atonal grâce à la similitude du demi-ton. Cette musique est soit une perpétuelle angoisse, soit de la non-information grâce à la liquéfaction des conventions anthropologiques.[11]

Le communisme embrasse la musique issue de la tradition occidentale dans la similitude du demi-ton et non dans la mélodie mahlérienne ou ravélienne, une musique où toutes les forces naturelles de l’harmonie classique cessent d’exister dans une chasse aux systèmes hiérarchiques générés par les propositions dodécaphoniques de Schoenberg dès 1908.[12] Pour Schoenberg, les douze demi-tons de l’échelle chromatique tempérée (les demi-tons au sein de la gamme) deviendront un même équivalent sans aucune différence entre eux, sans aucune appartenance à quelque accord privé que ce soit, sans prévalence fonctionnelle harmonique. Quel est le bonheur que procure l’écoute d’un Boulez ou d’un Cage, l’un adorateur, l’autre élève de Schoenberg, à l’exception peut-être d’une fascination morbide pour le paramètre en tant que nouvelle idée mélodique ?

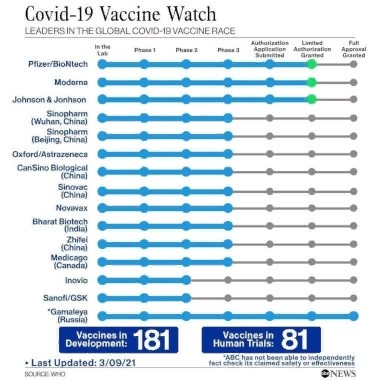

Le communisme amène le ghetto social de la Covid où les forces humaines sont isolées à l’image des demi-tons schönbergiens dans un silence cagéien celui-là, où le public est tenu de cesser d’exister et doit avoir peur. Il faut absolument que le public ait peur, cette peur qui engendre toute l’armée des marcheurs solitaires. La Fontaine avançait déjà cet étrange propos il y 343 ans : « On apprend la tempérance aux chiens, [mais] et l’on ne peut l’apprendre aux hommes ».[13] Du reste, un des points de détail les plus effrayants de ce machiavélisme pathogène actuel n’est-il pas l’octroi d’un pouvoir de décision à des forces de police parfaitement candides et antipathiques capables des pires agressions dans un obscurantisme surnaturel ?

L’Occident masqué est devenu le silence de Cage. Que se passe-t-il ?

La Caponiera, Février 2021

Francis P. Ubertelli est compositeur, professeur et écrivain.

Il a étudié à Québec, Rome et Toronto.

La foi et la raison se serrent la main.

« Le Soleil noir, du nihilisme marxiste à la musique sans nom » copyright © 2021

par Francis Patrick Ubertelli, tous droits réservés.

https://ubertelli.com

[1] John Cage, 4’33’’, John Cage centennial edition (Leipzig: Edition Peters № EP6777c, 1986), page titre.

[2] Robert Charles Clark, “Total Control and Chance in Musics: A Philosophical Analysis.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 28, № 3 (1970): 355.

[3] David Schiff, “Unreconstructed Modernist,” The Atlantic (septembre 1995): 104.

[4] Doctrine définie de façon surprenante lors du 296e Harvard Commencement le 5 juin 1947 et moment critique pour le destin de l’Europe de l’après-guerre — Foreign Relations of the United States, Vol. 3, United States Government Printing Office, Washington, 1947 in Colleen Walsh, Birth of a peaceful Europe. Reproduit en partie dans le Harvard Gazette, 22 mai 2017. En France, René Leibowitz n’acceptait que la musique la plus radicale possible, i.e., celle qui rompait totalement avec le passé, alors que les cours d’été de l’académie de musique de Darmstadt, initiative du gouvernement militaire américain, étaient farcis de querelles et d’hostilité — National Archives and Records Administration, Records Relating to Monuments, Museums, Libraires, Archives, and Fine Arts of the Cultural Affairs Branch, OMGUS, 1946-49, M1921, Ardelia Hall Collection, dossier 62D-4, entrée 3104A.

[5] Giles Scott-Smith, A Radical Democratic Political Offensive: Melvin J. Lasky, Der Monat, and the Congress for Cultural Freedom. Journal of Contemporary History, Vol. 35 № 2 (2000): 263. La directive NSC-4 du Conseil de sécurité nationale de Truman contenait une annexe classée « top-secret » sur les opérations psychologiques secrètes en vue de la mise sur pied d’une politique américaine anti-communiste.

[6] Dans le droit anglais, l’Habeas corpus fut votée pour la première fois au XVIIe siècle par le Parlement anglais, garantissant la liberté individuelle et soustrayant l’individu à l’arbitraire de la détention par justification judiciaire.

[7] Déclassifié le 27 février 1975: A Report to the National Security Council – NSC 68. Truman Library Institute, National Archives.

[8] Nicolas Nabokov, Bagázh : Memoirs of a Russian Cosmopolitan. New York, Atheneum (1975): 233.

[9] William Faulkner, The Sound and the Fury. Cape & Smith, 1929 (Penguin Random House).

[10] Francis P. Ubertelli, La musique de la Bête. Strategika.fr, avril 2020 – en ligne sur https://strategika.fr/2020/06/03/la- musique-de-la-bete-deconstruction-artistique-a-travers-une-certaine-histoire.

[11] Lors du XIVe gala annuel des MTV Video Music Awards, en 1997, Marilyn Manson proclamait que « … nous ne serons plus opprimés par le fascisme de la chrétienté ni par le fascisme de la beauté » — Radio City Hall, New York, le 4 septembre. La véritable question qui saute alors à l’esprit est celle-ci : Y a-t-il une beauté autre que la beauté chrétienne qui soit possible sans avoir à sacrifier les conventions anthropologiques à l’origine de l’Occident ?

[12] Traité d’harmonie. Traduit et présenté par G. Gubisch. Paris, éditions Lattès, 1983.

[13] Jean de La Fontaine (1678), Le Chien qui porte à son cou le dîné de son Maître. Livre VIII. Les Fables de La Fontaine, Classiques France, Librairie Hachette (1940): 66.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

D’ailleurs, les particularités de l’aile culturelle et du portefeuille de fonds de recherche de la Central Intelligence Agency (CIA) avaient profondément influencé les tenants et les aboutissants des idées qui avaient été mises de l’avant à l’époque par de si nombreux compositeurs sélectionnés — ceux de l’école de Darmstadt, entre autres — et révélait une certaine ignorance de la réalité communiste de l’autre côté de l’Atlantique : « Je ne pouvais accepter l’attitude philosophico-communiste de si nombreux intellectuels américains et européens de l’Ouest », se plaignait Nabokov. « Ils étaient étrangement ignorants des réalités du communisme russe et ne réagissaient qu’aux tendances fascistes qui balayaient l’Europe à la veille de la grande dépression ».

D’ailleurs, les particularités de l’aile culturelle et du portefeuille de fonds de recherche de la Central Intelligence Agency (CIA) avaient profondément influencé les tenants et les aboutissants des idées qui avaient été mises de l’avant à l’époque par de si nombreux compositeurs sélectionnés — ceux de l’école de Darmstadt, entre autres — et révélait une certaine ignorance de la réalité communiste de l’autre côté de l’Atlantique : « Je ne pouvais accepter l’attitude philosophico-communiste de si nombreux intellectuels américains et européens de l’Ouest », se plaignait Nabokov. « Ils étaient étrangement ignorants des réalités du communisme russe et ne réagissaient qu’aux tendances fascistes qui balayaient l’Europe à la veille de la grande dépression ».

Quant aux mouvements "populistes" actuels, leur parabole a déjà été parcourue au cours des vingt dernières années par la "Lega" et est en train d'être parcourue par le "M5S" : succès initial soudain, dû à la nouveauté, insistance sur quelques thèmes de propagande facilement déclinés avec quelques variables (anti-islamisme, xénophobie, anti-européanisme, "anti-politique", moralisme, etc.), lassitude vis-à-vis de la politique politicienne démocratique habituelle, due à la routine d’une politique professionnelle et incompétente, puis impasse et crise dues à une détérioration rapide – à un vieillissement. L'absence de véritables programmes et surtout d'une authentique tension civique conduit fatalement à un échec cyclique mais peut-être aussi à une résurrection rapide sur des modules récurrents (le berlusconisme et le recyclage des thèmes et sympathies de l'ex-Ligue dans le grillisme en sont la preuve).

Quant aux mouvements "populistes" actuels, leur parabole a déjà été parcourue au cours des vingt dernières années par la "Lega" et est en train d'être parcourue par le "M5S" : succès initial soudain, dû à la nouveauté, insistance sur quelques thèmes de propagande facilement déclinés avec quelques variables (anti-islamisme, xénophobie, anti-européanisme, "anti-politique", moralisme, etc.), lassitude vis-à-vis de la politique politicienne démocratique habituelle, due à la routine d’une politique professionnelle et incompétente, puis impasse et crise dues à une détérioration rapide – à un vieillissement. L'absence de véritables programmes et surtout d'une authentique tension civique conduit fatalement à un échec cyclique mais peut-être aussi à une résurrection rapide sur des modules récurrents (le berlusconisme et le recyclage des thèmes et sympathies de l'ex-Ligue dans le grillisme en sont la preuve). Le populisme peut-il être lu comme la énième désintégration d'une pensée européenne construite sur des cathédrales, des monastères et des universités ?

Le populisme peut-il être lu comme la énième désintégration d'une pensée européenne construite sur des cathédrales, des monastères et des universités ?