jeudi, 16 juin 2022

Comment est née la scission entre Beijing et Taipei

Comment est née la scission entre Beijing et Taipei

Emanuele Pietrobon

SOURCE : https://it.insideover.com/storia/cina-taiwan-storia.html

Le passé ne passe jamais, il est donc essentiel de lire le présent avec les yeux de l'historien. Les événements d'aujourd'hui sont le résultat des événements d'hier, tout comme le futur est la conséquence du présent. Une répétition continue d'erreurs. Un éternel retour des antagonismes et des inimitiés. Une saṃsāra où les empires, les peuples et les civilisations vivent, meurent et renaissent encore et encore.

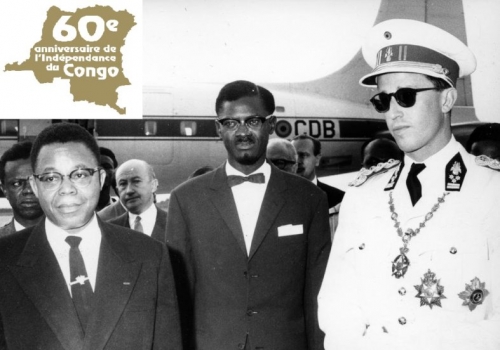

On ne peut pas comprendre la "troisième guerre mondiale en morceaux", pourquoi elle est apparue et comment elle pourrait évoluer, sans connaître l'histoire des derniers siècles. Histoire utile pour comprendre comment certaines des compétitions d'aujourd'hui, du Grand Jeu 2.0 à la nouvelle course à l'Afrique, ne sont que des remakes des grandes confrontations d'hier. Histoire fondamentale pour comprendre comment dans certains des théâtres les plus chauds du monde contemporain, par exemple Taïwan, nous nous approchons de l'inéluctable redde rationem des jeux qui ont commencé il y a longtemps.

Il n'y a pas de Chine sans Taïwan

Il y a deux catégories de pouvoirs, le post-historique et l'historique, mais il ne peut y avoir qu'un seul type d'empire, à savoir celui qui préserve jalousement le mythe fondateur et qui est voué à un horizon spatio-temporel extra-mondain et messianique, car l'histoire enseigne que la perte de mémoire et la temporalité sont les antichambres du déclin et de la mort.

Si la République populaire de Chine réécrit peu à peu la face du monde, avec l'ambition de toucher et d'altérer ses cordes sensibles, c'est parce que, prenant acte des erreurs commises par la dynastie Qing, elle s'est réapproprié cette propension à la transcendance qui remontant à l'époque perdue des Trois Augures et des Cinq Empereurs, avait placé la Cité interdite au centre du monde jusqu'au milieu du XIXe siècle - jusqu'à l'atterrissage malencontreux de l'Empire britannique dans la Sinosphère et le début consécutif de l'Âge de l'Humiliation (百年國恥).

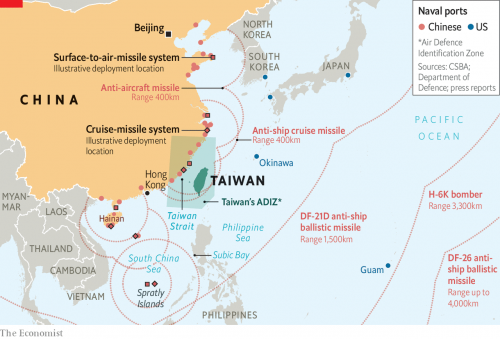

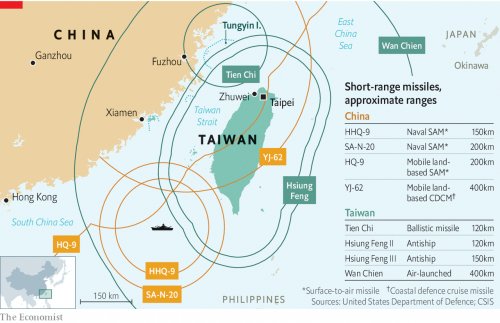

Remettre les lunettes de l'occidentalo-centrisme dans le tiroir, en utilisant à leur place les lentilles sobres de l'objectivité historique, c'est se rendre compte que dans le cas en question, celui de la Chine, il ne peut y avoir de transcendance, et donc aucune forma mentis apte à réintégrer l'histoire après le Siècle de l'Humiliation et la lente renaissance pendant la Guerre Froide, qui va au-delà de la sécurisation des cinq ventres mous traditionnellement infiltrés et incendiés par les puissances rivales - Hong Kong, Mongolie intérieure, Taïwan, Tibet, Xinjiang - et qui ne vise pas à surmonter la condition tellurocratique dans laquelle l'Empire céleste a été enfermé au moyen de la stratégie de la chaîne d'îles.

Après avoir déforesté Hong Kong, muselé les mouvements séparatistes au Tibet et au Xinjiang, et sécurisé la Mongolie intérieure, la direction prévoyante et patiente du Parti communiste chinois, qui se croit prête à accomplir le destin de l'Empire du Milieu renaissant, n'a plus qu'un dernier objectif : Capturer Taïwan parce que c'est ce que souhaitent les maîtres de la Cité interdite, pour qui le monde est trop petit pour deux Chine, et parce que c'est ce que réclament les stratèges, sachant que la survie de la mondialisation et du système asphyxiant de la chaîne insulaire dépend de l'État insulaire.

Tous fous pour Taïwan

Taïwan, également connue sous le nom de Formose ou de Taipei chinois, est et sera longtemps au centre du chapitre indo-pacifique de la compétition entre grandes puissances. Pour certains, à la lumière des intérêts en jeu - elle détient 92% de la capacité de production de semi-conducteurs avancés, ergo, elle est le cœur battant du Nord mondial, et est l'épine dorsale de la chaîne d'îles -, elle pourrait être l'Armageddon dans lequel, si Pékin tente une annexion manu militari, la troisième guerre mondiale éclatera.

Beaucoup a été écrit et dit sur les raisons pour lesquelles Taïwan est cruciale pour les États-Unis, et l'histoire qui a conduit au désaveu d'une Chine en faveur de la reconnaissance de l'autre est également bien connue, mais il est nécessaire, pour des raisons d'objectivité et d'impartialité, d'examiner également celles de la République populaire de Chine.

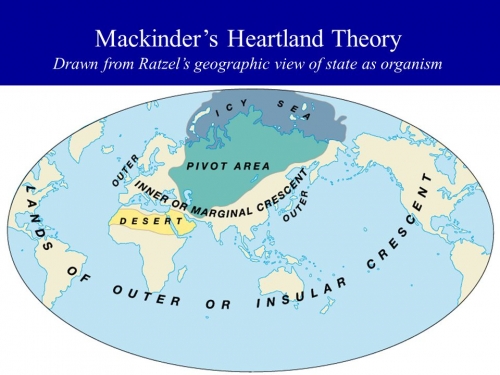

Taïwan est ce que l'on appelle en géostratégie un "pivot" et en géophilosophie un "lieu de destin". Contrôler cet archipel revient à détenir les clés des mers entourant la Chine continentale, qui, de Taïwan, peuvent constituer une tête de pont pour l'obtention d'une profondeur stratégique dans le Pacifique, ou qui, de Taïwan, peuvent être maintenues dans une condition tellurocratique pour l'utilisation et la consommation de rivaux historiques - comme le Japon - ou récemment acquis - les États-Unis et leurs sœurs de l'anglosphère.

Le divorce jamais digéré

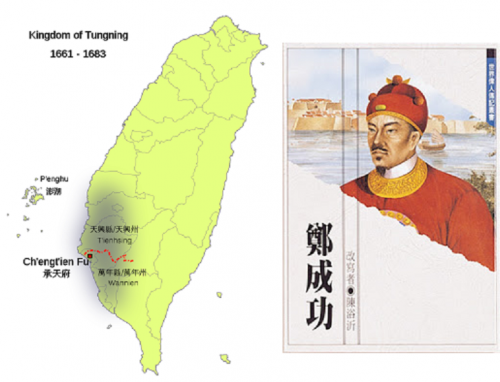

La nature géostratégique de Taïwan est la raison pour laquelle les dynasties successives sur le trône de la Cité interdite ont dû se battre continuellement et avec ténacité pour imposer leur autorité à l'ennemi du jour. Au début, ce sont les hordes de pirates qui ont fait de Taïwan une forteresse dans laquelle se réfugier pour échapper aux armées de l'Empire céleste. Plus tard sont venus les Espagnols, puis les Portugais et enfin les Hollandais. Les soldats de la dynastie Ming ont réussi à expulser les colons européens dans la seconde moitié du XVIIe siècle, établissant le royaume de Tungning sur l'île.

En vert, au nord, les parties de Formose contrôlées par l'Espagne; en mauve, au sud, les parties contrôlées par la compagnie hollandaise des Indes orientales.

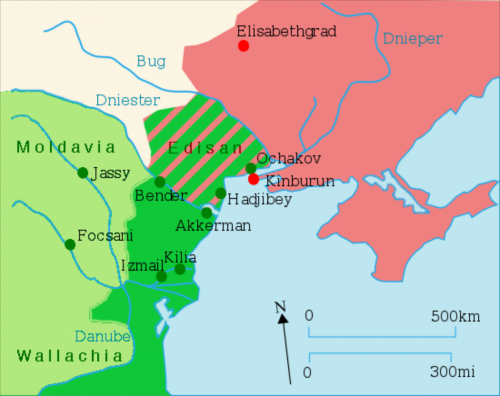

La dynastie Qing, s'appuyant sur l'héritage des Ming, tente de stabiliser l'autorité de la Chine continentale sur l'archipel jamais apprivoisé en en faisant une préfecture, puis une province distincte, mais des facteurs endogènes - le début du déclin - et exogènes - l'arrivée des grandes puissances dans la Sinosphère - vont contrarier le plan. En 1895, à la suite de leur défaite dans la première guerre sino-japonaise, les Qing ont été contraints de céder le contrôle de Taïwan au Japon. Un traumatisme national qui allait façonner des générations entières de nationalistes chinois.

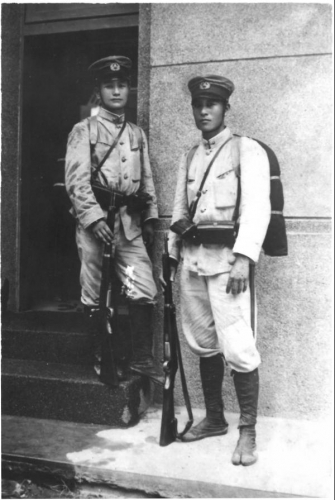

Soldats japonais à Formose.

Le divorce entre Pékin et Taipei, contrairement à la croyance populaire, a commencé avec la cession de l'État archipélagique à Tokyo. C'est dans le contexte de la domination japonaise que les Taïwanais ont commencé à développer une identité propre, antithétique à celle de la Chine continentale, car ils ont été endoctrinés avec de nouveaux livres d'histoire, initiés aux coutumes japonaises et même élevés dès leur plus jeune âge à l'étude du japonais. Et tandis que Taïwan subit un processus de japonification, qui portera ses fruits dans les décennies à venir, l'Empire céleste sombre dans le chaos de la guerre civile.

Pékin allait oublier Taipei pendant longtemps, pendant toute la durée de la période républicaine, car elle était la proie d'assassinats politiques, de faux messies, d'émeutes et d'un crescendo de violence perpétré par deux extrêmes opposés: les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Tse Tung. Les premiers, malgré le soutien transversal des puissances capitalistes, communistes et fascistes, seront écrasés par le poids d'une insupportable guerre sur deux fronts: contre le Japon et contre les révolutionnaires.

Les ouvriers-guerriers de Mao, après avoir survécu à une série de manœuvres d'encerclement en se réfugiant à l'intérieur des terres - la fameuse Longue Marche (长征) -, allaient au début de la Seconde Guerre mondiale profiter des événements pour lancer une puissante attaque contre les centrales républicaines. La guerre civile ne s'achèvera qu'en 1949, avec la prise de la dernière ville aux mains des républicains et la fuite de Chiang Kai-Shek et de ses loyalistes vers Taïwan, qui entre-temps était redevenue indépendante. Et là, croyant qu'un renversement de l'ordre maoïste naissant avec l'aide des États-Unis était possible, Chiang Kai-Shek a mis en place une nouvelle république, croyant être le seul représentant légitime du peuple chinois, ce qui a donné naissance au conflit des deux Chines.

Les États-Unis, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont hérité de l'Empire britannique un monde de routes et de goulets d'étranglement à contrôler et une riche expérience en matière de division et de conquête, n'auraient jamais eu de doute sur la marche à suivre. Ils avaient appris la valeur de Taïwan entre l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, en observant son utilisation multidimensionnelle par le Japon: comme grenier, comme usine et comme base d'opérations à partir de laquelle lancer des attaques aériennes et maritimes massives contre la Chine continentale. Des épisodes que les stratèges du futur gendarme mondial auraient étudiés avec zèle et qui les auraient incités à faire pression sur l'administration Truman pour qu'elle oublie la déclaration du Caire de 1943, cosignée par Franklin Delano Roosevelt, concernant la restitution de l'archipel à la Chine continentale à la fin de la guerre. Le reste appartient à l'histoire.

Emanuele Pietrobon

17:37 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, taïwan, formose, histoire, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques, océan pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 13 juin 2022

La correspondance entre Mussolini et De Man et les livres "rouges" dans l'Italie fasciste

La correspondance entre Mussolini et De Man et les livres "rouges" dans l'Italie fasciste

Italo Corradi

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/il-carteggio-tra-mussolini-e-de-man-e-i-libri-rossi-nellitalia-fascista-235352/

Le 21 juillet 1930, Benito Mussolini, depuis Rome, adresse une missive à l'auteur d'un essai sur le marxisme, dont la lecture avait suscité l'intérêt du Duce. Le destinataire est l'intellectuel belge Henri de Man, qui répondra par retour de courrier le 23 août, depuis Francfort, où il enseigne à l'université. Le livre en question, un ouvrage destiné à avoir une influence considérable dans l'histoire du révisionnisme portant sur les théories marxistes, était paru en allemand en 1926 sous le titre Zur Psychologie der Sozialismus, pour être ensuite publié en français sous le titre Au delà du Marxisme. Mussolini, cependant, n'avait pas lu l'original allemand, ni les traductions françaises de l'essai, mais le premier volume de l'édition italienne de 1929 ; en fait, cette année-là, le livre avait également été publié en Italie par l'éditeur Laterza, avec un titre - Il superamento del marxismo - basé sur le titre français.

Le 21 juillet 1930, Benito Mussolini, depuis Rome, adresse une missive à l'auteur d'un essai sur le marxisme, dont la lecture avait suscité l'intérêt du Duce. Le destinataire est l'intellectuel belge Henri de Man, qui répondra par retour de courrier le 23 août, depuis Francfort, où il enseigne à l'université. Le livre en question, un ouvrage destiné à avoir une influence considérable dans l'histoire du révisionnisme portant sur les théories marxistes, était paru en allemand en 1926 sous le titre Zur Psychologie der Sozialismus, pour être ensuite publié en français sous le titre Au delà du Marxisme. Mussolini, cependant, n'avait pas lu l'original allemand, ni les traductions françaises de l'essai, mais le premier volume de l'édition italienne de 1929 ; en fait, cette année-là, le livre avait également été publié en Italie par l'éditeur Laterza, avec un titre - Il superamento del marxismo - basé sur le titre français.

Un lecteur "illustre et compétent"

Écrivant à De Man, Mussolini loue sa révision éthique et idéaliste de la doctrine de Marx, qui est "définitive dans la mesure où elle suit les événements de 1914-1919 qui ont démoli ce qui restait de "scientifique" dans le marxisme". Ponctuel comme il l'était, le Duce avait cependant quelques reproches à faire au Belge, notamment lorsque celui-ci - se référant à un jugement de Trotsky - semblait interpréter la révolution fasciste comme visant à "mener une caste militaire ou féodale au pouvoir". En fait, la référence au militarisme et au féodalisme a dû piquer au vif Mussolini, s'il a pris soin de préciser que "la révolution fasciste n'a pas amené, n'a pas l'intention d'amener et n'amènera jamais au pouvoir une caste militaire ou féodale", étayant ainsi cette précision par des références à la législation sociale et corporative avancée du régime.

De Man, qui, selon le Duce, n'était pas trop "à jour" (sic) sur le fascisme, se déclare satisfait, dans sa réponse à Mussolini, de l'intérêt suscité par "un lecteur aussi illustre et compétent". Il a ensuite clarifié sa pensée. D'une part, lorsqu'il écrit " caste militaire et féodale ", il fait allusion à " la politique russe au Proche et en Extrême-Orient " ; d'autre part, tout en gardant certaines réserves à l'égard du fascisme, pour lesquelles il renvoie au deuxième volume de son essai (où il lit que le fascisme, comme le bolchevisme, pratique une " politique de puissance qui [... ] exploite les motivations inférieures des masses"), il ajoutait qu'il n'avait aucun scrupule à "rendre justice à certains aspects organisationnels de l'œuvre fasciste", dont il suivait le cours avec "un intérêt passionné".

Censure imprudente ?

L'échange de lettres entre Mussolini et le théoricien belge du socialisme est reproduit dans l'annexe de l'édition italienne de l'autobiographie de De Man - A cose fatte. Mémoires d'un "national-socialiste" - bientôt publié par Altaforte Edizioni. Le "duo" épistolaire, en plus de révéler que le chef du gouvernement italien - entre un engagement officiel et un autre - a trouvé le temps de se mettre à jour sur le débat philosophico-politique en cours, offre l'occasion de réfléchir sur le thème de la circulation, dans l'Italie de la Lictoria, de livres à orientation socialiste, qu'ils soient révisionnistes ou "orthodoxes". En effet, si l'on considère les antécédents marxistes de De Man, les jugements pas toujours flatteurs exprimés sur le fascisme dans son essai, le militantisme de l'auteur au sein du Parti ouvrier belge (la section belge de l'Internationale socialiste) et le fait que l'ouvrage ait vu le jour en Italie sept ans après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, on peut se demander comment le texte a pu non seulement gagner les louanges (bien que partielles) du Duce, mais surtout, échapper à ce qui, selon la vulgate, était les contrôles vigilants de la censure de la dictature.

Qu'il ne s'agisse pas d'une publication semi-clandestine est exclu par le nom prestigieux de l'éditeur - Laterza - qui en a édité la version italienne. Était-ce peut-être l'ouvrage qui a atterri sur le bureau de Mussolini pour qu'il en prenne connaissance a posteriori et, le cas échéant, ordonne son retrait des librairies ? Mais si tel était le cas, pourquoi le Duce aurait-il pris la peine d'écrire à l'auteur, prenant même la peine d'écrire son texte à la plume ? En bref, l'épisode, aussi marginal soit-il, ne correspond pas entièrement au récit habituel d'un fascisme qui empêchait la circulation de textes politiquement hétérodoxes. Mais comme le Ventennio (les vingt ans du fascisme), contrairement à l'absolu schellingien de Hegel, n'était pas la nuit où toutes les vaches sont noires, quelques précisions s'imposent.

L'éditeur Laterza entre De Man et Benedetto Croce

Au tournant des années vingt et trente, et plus pleinement dans la seconde moitié de cette décennie, le régime, selon la vulgate susmentionnée, a accéléré sa politique de fascisation du pays, et de la culture en particulier. La publication de l'essai de De Man était-elle alors le chant du cygne de la libre diffusion des textes socialistes en Italie ? Il n'en est rien, du moins à la lumière de certains faits. Commençons par Laterza, qui jouissait à l'époque d'un bon degré d'autonomie.

En 1932, la maison de Bari avait par exemple publié, avec des réimpressions au moins jusqu'en 1938, un classique de l'historiographie libérale, la Storia d'Europa nel secolo decimonono de Benedetto Croce, où ne manquent pas les jugements qui ont probablement déplu au régime, comme celui sur le "culte de la nationalité" qui menaçait de dégénérer en "lugubre luxure raciale". Quant à De Man, les relations entre ce dernier et Laterza ne se limiteront pas à la publication de Superamento del marxismo (un titre, rapporte le Belge dans ses mémoires, choisi à la suggestion de Croce). En 1931, l'éditeur a en effet imprimé un autre essai de Laterza - La gioia nel lavoro (La joie du travail) - résultat d'une enquête sur la condition ouvrière menée à Francfort.

En 1932, la maison de Bari avait par exemple publié, avec des réimpressions au moins jusqu'en 1938, un classique de l'historiographie libérale, la Storia d'Europa nel secolo decimonono de Benedetto Croce, où ne manquent pas les jugements qui ont probablement déplu au régime, comme celui sur le "culte de la nationalité" qui menaçait de dégénérer en "lugubre luxure raciale". Quant à De Man, les relations entre ce dernier et Laterza ne se limiteront pas à la publication de Superamento del marxismo (un titre, rapporte le Belge dans ses mémoires, choisi à la suggestion de Croce). En 1931, l'éditeur a en effet imprimé un autre essai de Laterza - La gioia nel lavoro (La joie du travail) - résultat d'une enquête sur la condition ouvrière menée à Francfort.

Du Manifeste à Trotzki : les livres "rouges" sous le fascisme

Le cas De Man mis à part, pendant le Ventennio, la publication de textes socialistes, et même marxistes, était tout sauf une exception. Laterza, par exemple, a imprimé La concezione materialistica della storia (La conception matérialiste de l'histoire) d'Antonio Labriola en 1938, tandis qu'entre 1936 et 1939, la Storia della rivoluzione russa (Histoire de la révolution russe) de Trotzki a été publiée respectivement par Treves et Garzanti. En outre, deux éditions du Manifeste du Communisme de Marx et Engels avaient déjà paru en 1934 : l'une à l'initiative de Felice Battaglia de Gentile, dans une série de documents qui voyait le fascisme comme l'aboutissement d'un mouvement d'affirmation des droits de l'homme culminant avec la Charte du Travail ; l'autre éditée par Robert Michels, un érudit avec les "papiers en règle" pour récupérer Marx et le marxisme en fonction de la polémique anti-bourgeoise qui avait déjà marqué le fascisme sansepolcriste.

Sans parler des revues à thème corporatif éditées par Giuseppe Bottai, dans lesquelles le "fasciste critique" faisait publier des pages de Marx et même de Staline. Quant à Giovanni Gentile, le penseur actualiste commente les Thèses de Marx sur Feuerbach en 1937, tandis que l'entrée Treccani consacrée au "père" du socialisme scientifique est confiée à l'éminent économiste Augusto Graziani. De plus, à l'époque, la libre consultation des "écrits" marxistes n'était pas du tout entravée. Comme le reconnaît Giorgio Amendola dans sa Storia del Partito Comunista italiano, l'intérêt pour le communisme, surtout dans les cercles de jeunes, a conduit à une recherche des livres de Marx et Engels, de Plechanov et de Lénine, "qui sont arrivés en Italie sans trop de difficultés dans les éditions étrangères" et qui étaient présents dans les bibliothèques universitaires, dont beaucoup ont acheté les volumes du Marx-Engels Gesamtausgabe, qui comprenait la correspondance complète entre Marx et Engels et une grande partie des écrits de jeunesse jusqu'alors inédits du philosophe de Trèves.

Livres imprimés et livres au bûcher

D'après ce qui a été dit, l'image d'une industrie italienne de l'édition compacte et "en blouse noire" dépeinte par une certaine historiographie d'après-guerre semble donc inadéquate, surtout si l'on compare la politique d'édition fasciste à celle de l'Allemagne hitlérienne. Un épisode mérite d'être mentionné à cet égard, non pas - qu'il soit clair - pour accréditer le stéréotype d'un fascisme "bon enfant" auquel la sinistre intolérance de son "cousin" allemand serait étrangère, mais pour confirmer le fait que le régime de Mussolini avait une approche plus ouverte de la non-fiction "non conforme" que d'autres expériences historiques qui lui sont idéologiquement apparentées.

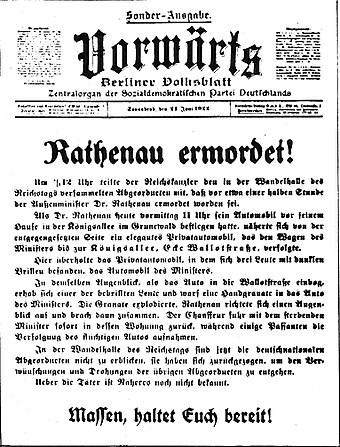

Revenons donc à De Man qui, soit dit en passant, dans la seconde moitié des années 30, aurait prôné en Belgique un "socialisme national" peu éloigné du fascisme et se serait rangé, dès 1940, dans les rangs de la "collaboration" avec le Reich. Eh bien, si en Italie, entre 1929 et 1931, Laterza a publié librement ses œuvres, peu après, dans l'Allemagne devenue nazie, les premières Bücherverbrennungen seront allumées. Et c'est à l'un de ces bûchers, en mai 1933, que sera brûlé, parmi d'autres livres, le dernier ouvrage du Belge - Die Sozialistische Idee - que De Man considérait comme le point d'arrivée de son chemin d'émancipation du socialisme par rapport au marxisme.

Italo Corradi

17:06 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, socialism, fascisme, henri de man, hendrik de man, belgicana, histoire, benito mussolini |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 mai 2022

Le Mexique dans la Grande Guerre

Le Mexique dans la Grande Guerre

Par Gastón Pardo

Le rôle discret du Mexique pendant la première guerre mondiale doit s'aborder en évoquant une confluence d'événements historiques dont on ne nous parle pas à l'école, qui font partie du mythe selon lequel le Mexique n'a pas participé à la Première Guerre mondiale parce que nous étions dans un processus révolutionnaire encouragé par les États-Unis et la Standard Oil. À l'inverse, certains pensent que, si la Première Guerre mondiale s'était déroulée aussi au Mexique, l'Allemagne et les États-Unis se seraient combattus de toutes leurs forces dans le pays. Ainsi, les Mexicains auraient été tellement occupés à s'entretuer qu'ils n'auraient pas su que les puissances se servaient d'eux.

L'historien allemand Friedrich Katz, dans son livre "La guerre secrète au Mexique", tente de ne pas aller trop loin dans ses révélations sur les activités secrètes des Allemands au Mexique, activités parallèles à celles des Britanniques et des Américains dans la lutte pour le pétrole. Il lui semblait plus important de servir les groupes dominants au Mexique que de dire la vérité.

En 1909, l'épisode dont personne ne nous parle a eu lieu lors de l'entrevue à El Paso (Texas) et à Ciudad Juarez entre Porfirio Diaz et le président américain William Taft, au cours de laquelle ont commencé les préparatifs visant à renverser le président mexicain Porfirio Diaz qui avait ouvert la côte Pacifique aux Japonais, qui avaient armé Salina Cruz, dans l'État de Oaxaca.

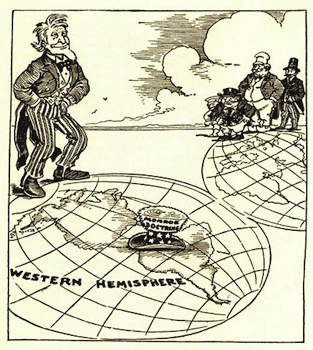

Lorsque Taft est venu au Mexique, il a demandé à Porfirio Díaz de ne pas construire le projet du canal sec de Tehuantepec parce qu'il ferait concurrence au canal de Panama et de permettre aux États-Unis d'avoir une base militaire en Basse-Californie du Sud pour infiltrer l'Amérique latine à partir de là.

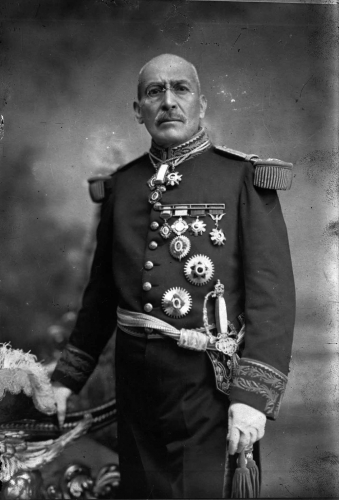

Il a également demandé à Porfirio Diaz (photo) de cesser d'acheter des armes pour l'armée mexicaine auprès du nouvel empire allemand émergeant et de les acheter plutôt aux États-Unis, ce à quoi Porfirio Diaz a répondu non. Plus important encore, Taft est venu demander que des concessions spéciales soient accordées aux hommes d'affaires américains pour l'extraction du pétrole mexicain, ce à quoi Porfirio Diaz a également répondu non.

Mais le général Alvaro Obregón, lorsqu'il était président du Mexique en 1923, a dit oui et a signé les traités Bucareli avec les États-Unis, qui, sur la base du droit international, accordaient aux États-Unis une situation privilégiée dans l'exploitation du pétrole. Ces traités demeurent en vigueur, après 100 ans de politiques désastreuses qui ont soumis les Indiens Huastec à l'utilisation abusive de leurs terres au profit de l'exploitation pétrolière.

Le pétrole mexicain était extrait à cette époque par l'Anglais Weetman Dickinson Pearson, ce qui laisse supposer qu'en 1909, il y avait un conflit entre les puissances anglo-saxonnes au sujet du pétrole mexicain, notamment parce que l'Empire allemand, né en 1871, était déjà la première puissance en Europe en 1910, lorsque la révolution mexicaine a commencé, et constituait déjà une menace pour l'Empire britannique. L'exploitation du pétrole au Mexique remonte à 1901 par le truchement d'une société américaine, suivie par El Aguila, une société anglaise.

Il ne fait donc aucun doute que la révolution mexicaine a commencé avec des armes et un soutien logistique américains pour Francisco I. Madero et a réussi à renverser Porfirio Diaz. Bien sûr, les gringos ne donnèrent rien. Comme nous le savons, le pays de Madero s'effondrait sous sa présidence et les gringos ont pris sur eux de l'éliminer. Un autre épisode peu connu est qu'en 1912, Winston Churchill, alors Lord of the Admiralty, le chef de la marine britannique, a demandé que le budget de guerre soit doublé pour faire face à la menace allemande, car les Britanniques et les Allemands se disputaient des territoires qui pourraient devenir des colonies dans le monde entier et en même temps ils se disputaient le pétrole.

L'Allemagne a été le premier pays européen à changer toute sa flotte fonctionnant au charbon pour une flotte fonctionnant au pétrole, et Churchill a donc demandé à l'Angleterre de faire de même. Le détail qui retient l'attention est qu'à cette époque, on n'avait pas encore découvert le pétrole de la mer du Nord ; par conséquent, l'Angleterre n'avait pas de pétrole et l'Allemagne non plus, et ils ont dû mettre les flottes les plus puissantes du monde en mouvement avec du pétrole venu d'ailleurs. Cela signifiait que les deux nations devaient se battre pour le pétrole du Moyen-Orient, qui était à l'époque le pétrole de la Mésopotamie, partie de l'Empire turc, depuis lors allié de l'Empire allemand.

Bien que les hommes d'affaires qui ont extrait le pétrole étaient anglais et que l'autre grande source de pétrole à cette époque n'était autre que le Mexique, l'Angleterre avait donc déjà l'homme d'affaires Weetman qui possédait la propriété du pétrole du Mexique.

Les Allemands voulaient venir exploiter le pétrole mexicain, les gringos voulaient aussi venir exploiter le pétrole mexicain, le président du Mexique, Porfirio Díaz, avait 80 ans et ils ont donc commencé à bouger les pièces nécessaires pour le renverser et mettre un président à leur convenance à sa place. Les gringos ont d'abord essayé avec Francisco I. Madero et plus tard avec Venustiano Carranza, tandis que les Allemands ont soutenu Victoriano Huerta (photo). Selon le récit historique conventionnel, la Révolution au Mexique a commencé le 20 novembre 1910, mais ce qui s'est passé n'est qu'un soulèvement armé qui a abouti à la démission de Porfirio Diaz et à l'arrivée au pouvoir de Francisco I. Madero en 1911. Telle était la situation à la veille de l'année 1912.

Madero "gouvernait" soi-disant le Mexique et le pays était devenu une véritable poudrière. C'est alors que les gringos eux-mêmes ont planifié de renverser Madero et ont tenté de le renverser en faveur du général Felix Diaz, neveu du président déchu Porfirio Diaz.

Puis apparaît Victoriano Huerta, qui, avec le soutien de l'ambassadeur américain Henry Lane Wilson et après avoir négocié avec l'ambassadeur allemand Heinrich von Eckardt, renverse également Madero. Pour de nombreux spécialistes, la véritable révolution mexicaine commence en 1913 avec le renversement de Madero et cette étape révolutionnaire est liée à la Grande Guerre.

Les troupes constitutionnalistes s'approchaient du port de Veracruz en mars 1914 et étaient sur le point d'en prendre le port; ensuite, en avril de la même année, lorsque 100 navires yankees ont bloqué le port de Veracruz, un fait inexplicable car il n'y avait pas de guerre déclarée contre eux, il s'avère qu'il y a eu un incident dans le port de Tampico, où quelques marins américains y descendent avec leur drapeau et sont arrêtés par des militaires mexicains.

Un conflit international a alors éclaté et les États-Unis ont demandé que le drapeau gringo soit salué et honoré sur le sol mexicain. Le gouvernement mexicain refuse et les Américains envahissent alors la côte du Golfe. En réalité, ils étaient venus pour protéger les puits et les installations pétrolières et surveiller les douanes de Veracruz et de Tampico ; en outre, les gringos ont découvert que le navire Ipiranga, le nom du navire allemand avec lequel Porfirio Diaz a quitté le pays, était sur le point d'accoster dans le port de Veracruz pour livrer des armes allemandes au gouvernement de Victoriano Huerta, qui a promis de mettre le pétrole mexicain à la disposition des Allemands; les gringos ont alors empêché ces armes d'être livrées aux troupes du gouvernement de Huerta, facilitant ainsi sa défaite.

Lorsque Huerta s'exile, il arrive à La Corogne, en Espagne, où des agents du Kaiser allemand l'attendent pour lui offrir des armes et un soutien pour retourner au Mexique et prendre le pouvoir, ainsi que des facilités pour son retour via New York. C'est là, en effet, qu'il entre en contact avec un espion allemand et commence son voyage vers la frontière mexicaine, où des sous-marins allemands l'attendent avec des armes pour le soutenir pour qu'ils reviennent au pouvoir.

Mais Huerta n'a pas pu franchir la frontière car il a été fait prisonnier par les Texas Rangers qui l'ont mis en prison. Un autre épisode s'est produit lorsqu'un espion allemand, Felix Sommerfeld, a infiltré les rangs de Francisco Villa et a convaincu le général mexicain d'exécuter 25 Américains dans l'État de Chihuahua.

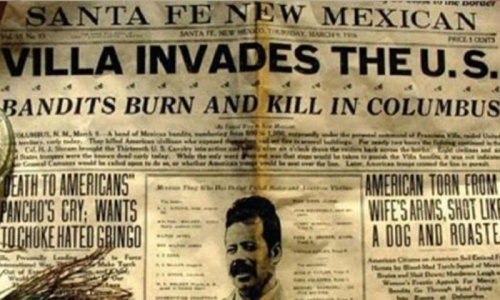

Le journaliste Fernando Moraga a affirmé dans ses reportages pour le journal mexicain "El Universal" en 1974 que l'attaque de Francisco Villa contre Columbus était un acte de guerre pro-allemand.

Lorsque les gringos ont été exécutés sur les ordres de Villa, le président Woodrow Wilson n'a pas déclaré la guerre au Mexique, mais c'est le même espion Felix Sommerfeld qui a planifié l'attaque de Columbus, ceci étant l'une des versions de l'attaque de Columbus (New Mexico, USA) en mars 1916, essayant de provoquer les États-Unis parce qu'ils voulaient que le Mexique entre une guerre contre les États-Unis, pour que ceux-ci ne soient pas impliqués dans la guerre en Europe; si les Allemands ne pouvaient pas obtenir le pétrole, alors ils devaient entretenir le conflit.

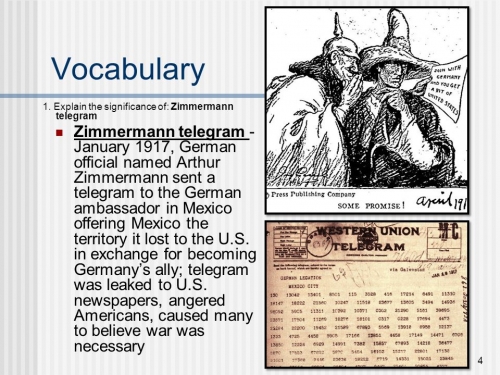

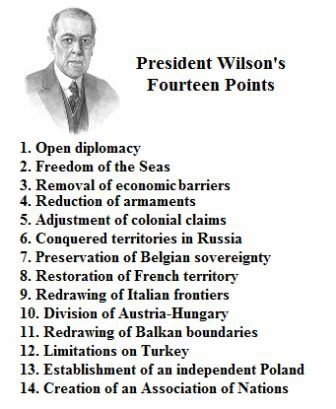

Il existe encore un autre épisode de la tentative allemande de s'immiscer dans la politique mexicaine lorsqu'en 1917. Les Allemands envoient à Venustiano Carranza le célèbre télégramme Zimmermann, dans lequel la chancellerie allemande propose au Mexique d'entrer en guerre du côté de l'Allemagne avec, comme autre allié, l'empire japonais, dans le but d'envahir les États-Unis.

De tout ce que nous avons mentionné, y compris le rejet de l'option allemande, derrière se trouve le magnat anglais qui domine déjà le pétrole mexicain, plus la concurrence entre Rockefeller qui veut dominer le pétrole mexicain et l'empire allemand qui a besoin du pétrole mexicain pour faire sa guerre et possède une grande flotte, qui ne peut fonctionner sans pétrole, et le pétrole de l'empire turc ne coule pas comme prévu parce que les Anglais sont en guerre contre l'empire ottoman. Les Allemands ont donc perdu la guerre sans le pétrole mexicain.

18:19 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, mexique, états-unis, allemagne, télégramme zimmermann, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 26 mai 2022

Les bonnes et les mauvaises alliances militaires

Les bonnes et les mauvaises alliances militaires

Andreas Mölzer

Source: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2022/05/26/von-guten-und-bosen-militar-bundnissen/

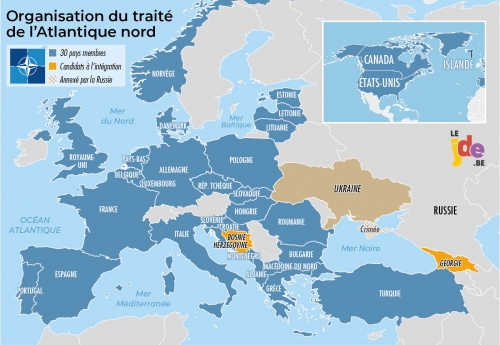

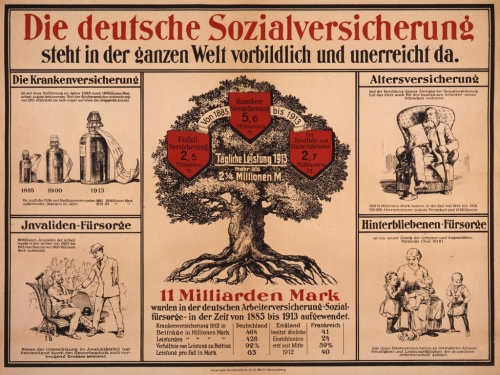

Les débats actuels sur l'élargissement du pacte de l'Atlantique Nord nous renvoient à l'histoire des diverses alliances militaires, du moins à celle du XXe siècle. Tout a commencé avec les deux pactes militaires qui se sont affrontés en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Il y avait la double alliance entre la Prusse-Allemagne et la monarchie des Habsbourg, qui s'est ensuite élargie à la triple alliance avec le royaume d'Italie. Face à ces puissances centrales se trouvait l'Entente cordiale, composée de la République française et de la Russie tsariste, élargie par la suite au Royaume-Uni.

L'Allemagne, qui représentait alors une sorte de puissance quasi hégémonique en Europe, puisqu'elle était devenue la plus grande puissance économique et disposait également de la plus grande armée, se sentait encerclée par l'Entente. La France voulait prendre sa revanche sur 1870 et la Russie voulait stopper l'influence croissante de l'Allemagne en Europe de l'Est. L'Angleterre, quant à elle, craignait la puissance économique de l'Empire allemand et se sentait menacée dans sa domination maritime mondiale par le développement de la flotte allemande.

Ainsi, les deux alliances militaires qui se faisaient face avaient en fait une vocation défensive et étaient principalement destinées à lutter contre une trop forte montée en puissance des puissances adverses. Pourtant, la Triple Alliance et l'Entente allaient finalement devenir des alliances offensives avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'historien australien Christopher Clark décrit cela de manière impressionnante dans son ouvrage de référence "Les somnambules".

La leçon à tirer de la structure des alliances avant la Première Guerre mondiale est tout simplement que les alliances militaires qui s'opposent conduisent avec un certain automatisme à la guerre réelle, même si les représentants des deux parties ne le souhaitent pas explicitement.

Dans l'entre-deux-guerres, on a essayé de créer une sorte d'organisation internationale des États par le biais de la Société des Nations, afin d'éviter l'émergence d'alliances militaires antagonistes. Mais le simple fait que les États-Unis n'aient pas adhéré à la Société des Nations a montré que celle-ci était vouée à l'échec. L'Allemagne vaincue s'étant sentie violée et bâillonnée par le diktat de paix de Versailles, il était évident que Berlin s'opposerait au nouvel ordre d'après-guerre à la première occasion. Et ce, sans doute, même sans une prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. La révision du traité de Versailles, souhaitée par Hitler dans les années 30 et réellement mise en œuvre, a finalement entraîné la dissolution de la communauté d'États prévue par le biais de la Société des Nations. Celle-ci fut alors remplacée par deux blocs militaires antagonistes. Il y avait d'une part l'Allemagne, alliée à l'Italie fasciste, et l'alliance des anciens alliés de la Première Guerre mondiale, en particulier la Grande-Bretagne et la France. Le fait qu'Hitler ait réussi à conclure une alliance de courte durée avec Staline a perturbé le retour à la constellation d'avant la Première Guerre mondiale pendant à peine deux ans. Avec l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande, cette structure d'alliance antagoniste s'est soudainement renouvelée. Et comme lors de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne avec un certain retard. Ainsi, les puissances de l'Axe, renforcées cette fois par le Japon, ont mené une guerre mondiale contre les Alliés, qu'elles devaient presque inévitablement perdre.

Comme les vainqueurs écrivent l'histoire, il est clair aujourd'hui encore que la responsabilité de la Première Guerre mondiale incombait aux puissances centrales, en particulier à l'Allemagne prussienne et à la monarchie des Habsbourg, et que la Seconde Guerre mondiale était de toute façon une guerre d'agression criminelle de l'Allemagne nazie contre le reste du monde. Ainsi, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, il existait encore une sorte d'équivalence morale entre les alliances militaires, il était tout à fait clair lors de la Seconde Guerre mondiale qu'il s'agissait du bien contre le mal. Lorsque la guerre froide a éclaté après la Seconde Guerre mondiale entre les anciennes puissances victorieuses, les États-Unis et l'Union soviétique, il était clair dès le début qu'il s'agissait là aussi du bien contre le mal.

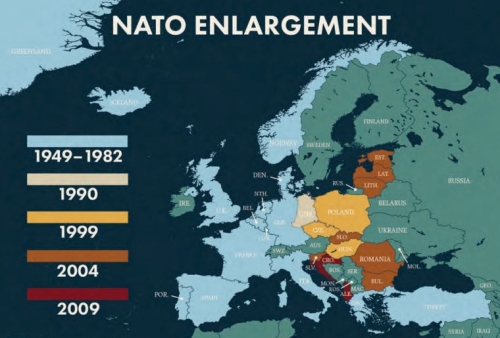

L'Union soviétique et le Pacte de Varsovie ont pris fin à la fin des années 80 et les États-Unis, avec le Pacte de l'Atlantique Nord qu'ils dirigeaient, sont restés la seule puissance militaire mondiale. Prétendre que les États-Unis et l'OTAN n'ont pas mené de guerre depuis lors serait tout simplement une négation des faits historiques. L'une ou l'autre guerre a sans nul doute été menée sous mandat de l'ONU, mais bien d'autres l'ont été sans mandat. Les États-Unis, seule superpuissance restante, ont toujours cru pouvoir imposer leurs intérêts. Bien entendu, il n'y a jamais eu de sanctions de la communauté internationale contre les États-Unis, comme c'est le cas aujourd'hui contre la Russie. Si l'OTAN s'élargit aujourd'hui avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, c'est dans la continuité de ce qui avait déjà commencé après la fin de la Guerre froide et l'effondrement du Pacte de Varsovie. Malgré les promesses contraires faites à Gorbatchev, l'OTAN s'est étendue à un certain nombre de pays qui faisaient partie du Pacte de Varsovie. Comme le Reich allemand avant la Première Guerre mondiale, la Fédération de Russie, dirigée par Vladimir Poutine, a dû se sentir encerclée. Il ne fait toutefois aucun doute que cela est loin de légitimer une guerre d'agression telle que celle que Poutine mène aujourd'hui en Ukraine.

D'un point de vue géopolitique et mondial, la Russie est sans aucun doute la grande perdante de la guerre et des développements actuels. Un autre perdant est l'Europe, qui n'a d'importance qu'en tant que payeur, par exemple pour la reconstruction de l'Ukraine, et qui reste sous la coupe politique de Washington : un équilibre avec la Russie, judicieux du point de vue de la politique de puissance et de la géopolitique, a été rendu impossible pour des générations. Et les États-Unis, ou plutôt le complexe politico-militaire américain et les forces qui le dirigent en coulisses, ont réussi à faire en sorte que les États-Unis restent la seule puissance mondiale pertinente. En revanche, les membres européens de l'OTAN peuvent simplement se féliciter d'être membres de la bonne alliance militaire, posée commesupérieure sur le plan moral, humanitaire et démocratique.

En ce qui concerne l'Autriche, toujours neutre, la pression médiatique et politique en faveur d'un débat sur la neutralité devrait augmenter dans un avenir proche. Il semble que l'objectif de certaines forces en arrière-plan soit de faire tomber les derniers bastions qui refusent l'adhésion à l'OTAN. La position développée au début du gouvernement Schüssel/Riess-Passer, selon laquelle on pourrait devenir membre de l'OTAN s'il existait une OTAN européanisée, est donc totalement caduque. Une européanisation de l'OTAN ne se dessine plus depuis longtemps, bien au contraire. Et c'est ainsi que l'Autriche, jusqu'ici neutre, court le risque de faire partie du pacte de l'Atlantique Nord avec tous les autres États européens. Ce pacte est absolument dominé par la seule superpuissance restante, à savoir les États-Unis. Ainsi, l'alliance militaire occidentale et tous les membres de l'alliance, en particulier les États européens, sont livrés en premier lieu aux intérêts politiques et militaires des États-Unis. Mais on fait ainsi partie d'une bonne alliance militaire, d'une alliance militaire démocratique de haut niveau moral. Quel bonheur !

16:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, alliances militaires, otan, actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, andreas mölzer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 mai 2022

L'alliance entre les chevaliers et le peuple dans la guerre des paysans comme mythe politique dans la révolution conservatrice

L'alliance entre les chevaliers et le peuple dans la guerre des paysans comme mythe politique dans la révolution conservatrice

Giovanni Pucci

Source: https://www.ereticamente.net/2018/03/lalleanza-tra-cavalieri-e-popolo-nella-guerra-dei-contadini-come-mito-politico-nella-rivoluzione-conservatrice-giovanni-pucci.html

Parmi les nombreux thèmes qui ont joué un rôle évocateur dans le mouvement culturel connu sous le nom de "révolution conservatrice", qui a joué un rôle non négligeable en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, nous pouvons inclure la "guerre des paysans", cette série d'émeutes qui s'est déroulée entre 1524 et 1526 au cœur du Saint Empire romain germanique et qui a débouché sur quelque chose de bien plus grand avant d'être étouffée dans le sang. Connue dans l'histoire sous le nom de guerre, elle se distingue des révoltes précédentes par le nombre de personnes mobilisées, l'étendue géographique des zones concernées et la nature radicale des revendications. On peut en trouver des anticipations dans la formation de la Bundschuh (ou Ligue de la Botte) en 1513 et dans la révolte de l'Armer Konrad en 1514. Mais son prodrome a sans aucun doute été la "révolte des chevaliers", un mouvement qui a débuté à l'été 1522 et qui a vu 5000 fantassins et 1500 cavaliers sous le commandement d'Ulrich von Hutten et Franz von Sickingen (1481-1523) tenir en échec les mercenaires des évêques de Trèves, Mayence et Cologne avant de capituler en 1523 au siège de Landsstuhl.

Les ressorts sociaux qui ont poussé la petite aristocratie rurale allemande à former une alliance avec les pauvres et les opprimés afin de tenter une réforme radicale du pays et de l'état des choses sont les conditions sociales modifiées qui ont jeté à la rue une classe autrefois puissante au profit de la nouvelle et riche bourgeoisie des villes, des marchands affamés et des familles bancaires de plus en plus influentes qui avaient désormais l'empereur sous leur emprise, réduit à un symbole vide, avec le parasitisme des princes guelfes et un clergé de plus en plus corrompu. C'est probablement cette "alliance populaire" rudimentaire entre certains éléments des classes guerrières et ouvrières contre les couches improductives et les éléments étrangers à la nation germanique (en premier lieu les évêques envoyés par Rome) qui voulaient faire une révolution pour corriger un ordre désormais inversé et non pour accélérer son inversion qui a fasciné les intellectuels allemands qui ont adhéré de diverses manières à la Révolution conservatrice au 20e siècle. La figure de von Sickingen, soldat des Freikorps au XVIe siècle, était gravée dans le cœur de ceux qui aspiraient à une renaissance allemande après l'humiliation de Versailles et la trahison de novembre, la déclaration de reddition proclamée par le gouvernement de Berlin avec l'armée allemande non conquise sur le terrain et les lignes de front profondément enfoncées dans le territoire français. Le leader envisageait l'élimination des princes ecclésiastiques, la création d'une Église authentiquement allemande, l'annulation du commerce bancaire, l'établissement d'un gouvernement tenu par l'empereur avec un conseil composé uniquement de chevaliers : une vision qui unissait idéalement les exigences d'un rang social en déclin, celui des chevaliers, avec celles du peuple, intéressé à combattre les anciens et nouveaux profiteurs sociaux.

La guerre des paysans a commencé en 1524 par une série de soulèvements de paysans qui, au début de l'année suivante, se sont organisés en rangs armés (haufen). Le plus célèbre d'entre eux, le Schwarzer Haufen, était dirigé par l'ancien chef des Lansquenets, Floryan Geyer (1490-1525). Noble de naissance, adepte de la Réforme luthérienne qui avait créé le contexte culturel des révoltes (même si Luther condamnera plus tard violemment les insurgés et leurs intentions), il réclame la restauration du pouvoir impérial, la destitution des princes et la saisie des biens ecclésiastiques. Il meurt le 9 juin 1525, assassiné à Rimpar après avoir échappé à la destruction du château d'Ingolstadt, où il avait organisé la dernière résistance du Bataillon noir. Son nom restera dans la légende.

Une autre figure charismatique reprise par les révolutionnaires-conservateurs au 20e siècle est Gotz von Berlichingen (1480-1562) qui, avec un membre en fer pour remplacer le bras droit perdu au combat en 1508, a mené les rebelles du district d'Odenwald contre les princes du Saint Empire romain germanique. Les noms de Geyer, von Berlichingen, von Hutten et von Sickingen reviennent plusieurs fois dans les écrits d'Arthur Moeller van der Bruck (une figure de proue des Jungkorservativen et un élément central de la RC), de l'historien Friedrich Stieve ou de l'écrivain populaire Hermann Löns. Soit dit en passant, Gotz von Berlichingen et Floryan Geyer, héros connus de toutes les couches de la population, portaient le nom d'autant de divisions de la Waffen SS pendant la Seconde Guerre mondiale, n'en déplaise à ceux qui nient tout lien entre la Révolution conservatrice et le régime national-socialiste qui a suivi.

L'urbanisation qui a érodé les terres agricoles et laissé les petits propriétaires sans terre et incapables de subvenir à leurs besoins, l'accumulation de capital bancaire par l'usure et les rentes financières, l'appauvrissement progressif et la perte de prestige de l'ancienne noblesse rurale, la corruption et l'arrogance du clergé romain : voilà les conditions qui nous ont permis de voir des bandes de paysans encadrées comme des chevaliers. Avec le passage de l'économie féodale aux premiers balbutiements d'un système capitaliste, une telle agitation sociale est apparue dans les campagnes qu'elle a inévitablement trouvé un exutoire violent. Un débouché qui, après des victoires initiales, s'est arrêté et a été réprimé de manière belliqueuse comme un avertissement à venir. Ainsi, à défaut, la guerre des paysans n'a pas bouleversé l'ordre social mais l'a définitivement consolidé. S'arrêtant aux cas que nous avons mentionnés, la soudure entre le peuple et la tradition nationale n'a pas été complètement réalisée et les 12 thèses qui représentaient les doléances du mouvement sont restées inapplicables, ce dernier se contentant de vendettas personnelles individuelles sur les nobles et leurs propriétés, d'ailleurs limitées aux étapes initiales. L'intérêt commun de restaurer les symboles de justice et de rédemption sociale, à rechercher à travers l'unité du peuple allemand, ne s'est en fait pas concrétisé. Bien que les auteurs de la Révolution conservatrice aient idéalisé les figures mentionnées ci-dessus, ils avaient très clairement cette idée en tête et l'ont couchée sur papier dans leurs écrits qui appelaient à une rédemption nationale-populaire. C'est également de ces suggestions que s'est inspiré le mouvement politique qui a pris le pouvoir en Allemagne, avec un programme qui visait à rectifier les écarts économiques et sociaux de la modernité sans la nier, et qui, par le pragmatisme et la pratique quotidienne, mettait en pratique les théorisations des penseurs qui l'avaient précédé et auxquels un très grand nombre d'entre eux adhéraient, voyant en lui la suite politique logique de leurs idées.

Giovanni Pucci

21:05 Publié dans Histoire, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : guerre des paysans, histoire, allemagne, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

par Günter Maschke

Source: https://wir-selbst.com/2022/05/07/gun/

Le discours suivant a été écrit en 1982 à l'occasion de la remise du prix Goethe à Hilmar Hoffmann, un fonctionnaire de premier plan de la ville de Francfort-sur-le-Main, qui se consacrait à la culture et avait approuvé l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger et s'était ensuite vu confronté à de vives critiques de la part de ses amis au sein de son parti. Les chances, minimes dès le départ, que ce discours soit prononcé n'ont pas pu être exploitées. Si le ghost-writer de l'époque, Günter Maschke, l'avait prononcé de sa propre initiative, il aurait sans doute été plus clair en bien des points et aurait moins cherché à susciter la compréhension. Le lecteur d'aujourd'hui doit donc garder à l'esprit les circonstances ainsi que la vieille phrase de Georg Lukacs : "Un discours n'est pas une écriture". Cet hommage à Ernst Jünger a été publié pour la première fois sous la plume de Günter Maschke dans la très recommandable revue Etappe - Magazin für drakonisches Denken.

Günter Maschke

(* 15 janvier 1943 à Erfurt ; † 7 février 2022 à Francfort-sur-le-Main)

***

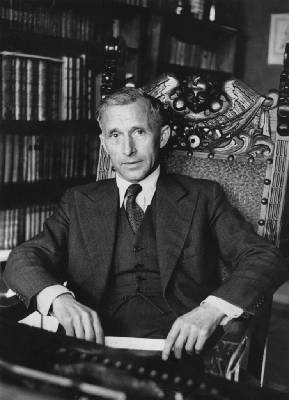

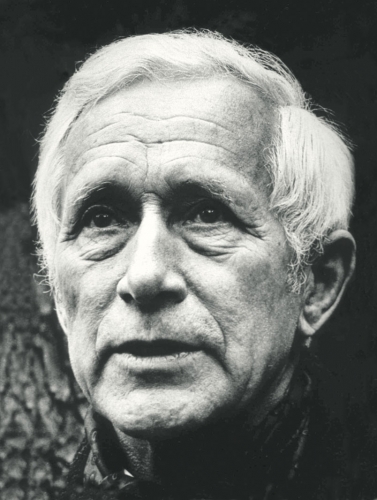

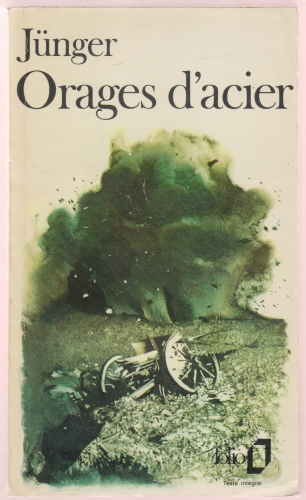

En décernant le prix Goethe à Ernst Jünger, la ville de Francfort rend hommage au dernier grand survivant de la génération de Gottfried Benn et Bertold Brecht, d'Alfred Döblin et Hans Henny Jahnn, de Heinrich et Thomas Mann. La vie littéraire et intellectuelle contemporaine n'est guère plus féconde, ni plus débordante de talents, pour que l'on puisse passer à côté de l'un des représentants les plus importants de l'époque héroïque de notre littérature sans lui rendre hommage. Cela vaut même si de nombreuses pensées de Jünger nous apparaissent désormais incompréhensibles ou nous semblent insupportables. Nous devrions nous rendre compte que le prétendu "précurseur du national-socialisme" et le "glorificateur de la guerre" est considéré sereinement comme le "plus grand écrivain allemand" de notre époque en France, un pays que nous avons attaquée deux fois - et les deux fois, le soldat Jünger était impliqué. In Stahlgewittern - aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers est paru en 1920, et depuis lors, Ernst Jünger est un auteur controversé, toujours contraint à la polémique et à la controverse.

"Il existe aujourd'hui peu de penseurs avec l'œuvre desquels on entretient pendant des années une relation qui alterne sans cesse entre l'approbation spontanée et le rejet déterminé... Nous avons besoin d'Ernst Jünger. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une erreur, si elle est compréhensible et honnêtement acquise à la vie, est plus à même de nous aider que la constatation d'une vérité à laquelle manque le pouvoir de conviction", écrivait Eugen Gottlob Winkler. "La querelle autour d'Ernst Jünger", tel pourrait être le titre d'une documentation à éditer en plusieurs volumes, et la protestation des Verts et du SPD contre l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger fait également partie de cette querelle. Alors que dans les années 1960, l'auteur semblait entrer dans un panthéon sans danger, cette querelle semblait toucher à sa fin, elle s'enflamme à nouveau aujourd'hui. Ces intervalles de plus d'un demi-siècle dans la querelle, me semblent être un indice certain du rang de cet homme.

On peut objecter beaucoup de choses à Jünger, selon son point de vue idéologique, mais il me semble impossible de nier son importance comme essayiste et mémorialiste, comme descripteur et penseur de la nature, comme diagnostiqueur des guerres, des guerres civiles et du travail industriel. On peut douter que ses romans et ses récits aient une importance similaire. Un prix tel que le Goethe Preis ne peut être décerné qu'en raison d'une réalisation intellectuelle et/ou artistique. C'est précisément lorsqu'un auteur est à ce point controversé que la preuve de sa performance est apportée. Un lauréat qui satisferait tout le monde serait également celui dont le travail ne nous interpellerait en rien - il serait récompensé pour ses propos édifiants, généralement acceptés et généralement ennuyeux. Le prix Goethe n'aurait aucun sens s'il était l'hommage à une médiocrité qui ne passionne personne. Dans quelques réflexions intitulées Autor und Autorschaft, Jünger écrit en 1980: "Mon jugement ne doit pas se fonder sur le fait qu'un auteur pense différemment de moi - mais sur le fait qu'il pense même et peut-être mieux que moi. Je dois le placer dans son système. Mais je peux le rejeter. Encore une fois, cela n'exclut pas l'estime". Je pense que ces mots doivent nous servir de guide et je suis sûr que les membres du jury, qu'ils aient ou non le passage cité sous la main, pensaient de la même manière.

La vie intellectuelle en République fédérale souffre d'une crispation très idéologisée et policée. Ce que l'on dit et pense est en permanence interrogé: d'où cela vient-il? Puis vient régulièrement la question: où cela peut-il mener? Pour finir, nous entendons le jugement de condamnation déjà standardisé: c'est dangereux ! - ce qui revient à dire qu'une pensée inoffensive pourrait être intéressante. Vous avez le choix: la chute du monde libre ou l'esclavage impérialiste, la monotonie mortelle de l'égalité ou le retour des prédateurs (c'est-à-dire le "fascisme"), Vorkhuta ou Auschwitz. La question de savoir d'où l'on vient - par exemple de Marx (comme Lukacs, également lauréat du prix Goethe) ou de Nietzsche (comme Jünger, lui aussi lauréat du prix Goethe) - ne peut bien sûr pas être écartée et la question de savoir à quelles conséquences une pensée peut conduire (mieux encore: à quoi elle peut être utilisée) est non seulement permise, mais aussi utile. Cependant, il doit y avoir un espace au-delà de ces discussions, l'espace réel de la pensée et de la discussion. Et ici, la question est: qu'a-t-il remarqué? Qu'a-t-il vu? L'essentiel est ici, comme le dit très justement la justification du prix décerné à Jünger, dans "l'indépendance de la perception". Ce qui est décisif, c'est de savoir si nous apprenons quelque chose sur l'homme, si notre regard est aiguisé pour les domaines problématiques. Que signifie la Première Guerre mondiale en tant que première guerre des machines? Nous savons qu'il s'agissait d'une boucherie, et que l'officier de première ligne Jünger le sait aussi, c'est certain. Mais que révèlent ces paysages de feu et de sang? Et qu'est-ce qui s'exprime dans la technique industrielle moderne, qu'est-ce qui se cache derrière elle? C'est la question que pose Jünger dans Der Arbeiter. Il y a un domaine d'observation, de constatation des faits ou, en ce qui me concerne, d'affirmation des faits - et il y a un autre domaine où l'on essaie de tirer des conclusions et de trouver des instructions pour agir. Les deux domaines sont souvent difficiles à séparer, mais le lecteur, plus encore que l'auteur, doit toujours essayer de le faire. Si l'on nie l'existence d'un tel terrain neutre de la connaissance, du constat, de la constatation, alors on est également incapable de mener des discussions encore fructueuses par-delà les fronts idéologiques et politiques. Un tel boycott des discussions est régulièrement payé par une augmentation de la stupidité au sein de tous les partis: on ne peut même plus se mettre les arguments de l'adversaire dans sa propre poche. Karl Marx, par exemple, a critiqué le système industriel naissant avec les arguments des idéologues conservateurs semi-féodaux et il a critiqué leur glorification de l'époque préindustrielle avec les arguments des théoriciens enthousiastes du jeune capitalisme. Ce n'est là qu'un exemple. Comme pour tous les auteurs vraiment importants, l'œuvre de Jünger possède une force qui transcende les frontières et les camps, et on peut tout à fait identifier une gauche jüngerienne, comme Alfred Andersch. Il faut également se souvenir que deux des amis les plus proches de Jünger, qui l'ont accompagné toute sa vie, étaient presque homonymes Carlo Schmid et Carl Schmitt. Carlo Schmid, lui aussi lauréat du prix Goethe, l'un des pères de la Constitution de la deuxième République allemande, et Carl Schmitt, le critique sarcastique et incisif de Weimar, le pourfendeur implacable des illusions démocratiques, libérales et pacifistes, un homme dont les démocrates ont beaucoup à apprendre s'ils veulent se défendre. Cette amitié étroite avec deux hommes aussi opposés politiquement, qui travaillaient en outre dans le même domaine, en tant que penseurs de la politique, ne prouve pas que Jünger était un opportuniste à la langue de vipère, mais que des hommes d'esprit et d'horizons totalement différents trouvent notre lauréat stimulant et fructueux. Dans les années 1920, la vie littéraire berlinoise était polarisée par Bert Brecht et Ernst Jünger. Mais à l'époque, Brecht défendait toujours Jünger en disant : "Laissez le Jünger tranquille !".

Le rang intellectuel d'une personne ne se prête donc que de manière limitée à l'excitation morale. Il ne s'agit pas d'un problème démocratique. Pour le dire en termes crus, Goethe n'était pas non plus un démocrate, ne serait-ce que parce qu'il s'intéressait avant tout au perfectionnement de sa propre personne. Les lauréats du prix Goethe, Georg Lukács et Arno Schmidt, ne l'étaient pas non plus. Georg Lukács a certes été l'un des plus grands critiques marxistes du stalinisme, mais il a aussi été longtemps stalinien, ou du moins son collaborateur pendant longtemps. Sa distance vis-à-vis du stalinisme a sans doute toujours été inférieure à celle d'Ernst Jünger vis-à-vis des nationaux-socialistes et c'est à Lukács que l'on doit, une fois qu'il n'y a plus eu de doute sur les crimes du stalinisme, cette phrase horrible dans ses implications : "Le pire des socialismes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes". Arno Schmidt, cependant, dont l'affront au jury du prix Goethe est encore frais dans les mémoires, s'est montré non démocrate d'une manière plus inoffensive, mais sans doute plus provocante: en proclamant la primauté de l'esthétique sur la morale, de l'artistique sur le social, et en mettant en avant le grand écrivain, d'une manière qui semble aujourd'hui audacieuse, sur les nombreux (trop nombreux ?) qui font le travail normal dans une société. La démocratie n'est qu'un principe d'organisation politique - mais la question de savoir si le principe démocratique doit s'appliquer à d'autres domaines de la pratique humaine doit être posée, en particulier aux démocrates.

Au cours de ses plus de soixante années d'écriture, Ernst Jünger a fait l'objet d'appréciations très diverses. L'auteur d'écrits tels que In Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 a été considéré comme un militariste, voire un va-t-en-guerre. L'auteur de Der Friede, écrit en 1941 et diffusé en copies à partir de 1943, était considéré comme un pacifiste. Après le livre Der Arbeiter (1932), Jünger apparaît comme un technocrate sans conscience. Avec Am Sarazenenturm (1959), avec ses innombrables essais sur les pierres, les papillons, la capture de coléoptères, l'horticulture ou avec ses œuvres allant dans le sens d'une philosophie de la nature comme Subtile Jagden (1967), enfin sa collaboration à la revue Scheidewege fondée par son frère défunt Friedrich Georg, il était considéré comme un écologiste. Le fait que Jünger soit un pionnier du mouvement vert peut être prouvé avec une extraordinaire facilité.

L'harmonie entre l'homme et le cosmos est un thème récurrent chez Jünger, au moins depuis le milieu de son œuvre. Son aversion pour toute science naturelle simplement quantifiante et pour la maîtrise de la nature est tout aussi constante. Le soldat nationaliste Jünger, qui - comme tout le monde doit l'admettre - a lutté à juste titre contre le traité de Versailles, semble être l'ennemi du bon Européen qui, en 1941, avec La Paix, fait ses adieux au nationalisme et appelle à la réconciliation, afin que les efforts et l'héroïsme de la guerre, ces "premières œuvres communes de l'humanité", ne soient pas vains; afin que la haine se transforme en solidarité. Enfin, il y a aussi "l'anarchiste conservateur", comme le politologue Hans-Peter Schwarz a appelé notre lauréat en 1962 dans un livre qu'il convient de lire (H.-P. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jünger). Et c'est ce Jünger qui nous apprend non seulement comment se soustraire à un pouvoir totalitaire en "marchant dans les bois", en contournant, en esquivant et en sabotant, et comment préserver ainsi sa propre souveraineté, - c'est aussi le Jünger qui est en contact étroit avec des résistants comme Ernst Niekisch, Speidel et von Stülpnagel, et qui est renvoyé de l'armée de manière déshonorante après le 20 juillet 1944. Il ne fait guère de doute que Jünger s'en est sorti à l'époque parce qu'il était déjà devenu un mythe de la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. Cet "anarchiste conservateur" qu'est Jünger est aussi celui qui a un organe réceptif pour les représentants de la sous-culture, pour les marginaux et les hippies, en général pour le déviant et son importance, voire sa nécessité. Les aspects souvent déroutants, voire contradictoires, de Jünger s'expliquent notamment par le fait que les décennies, avec leur lot d'expériences, travaillent sur les textes et en font ressortir sans cesse de nouvelles facettes. Mais en même temps, Jünger n'a cessé de se transformer et d'orienter son intérêt vers de nouvelles questions. Même parmi les auteurs les plus importants du siècle, il est l'un des rares à évoluer jusqu'à un âge avancé, une caractéristique qui rappelle Goethe. Le roman Eumeswil, paru en 1977, en est la preuve évidente. Il dépasse de loin, du moins en pensée, la plupart de la prose allemande des années 1970.

On entend souvent dire que Jünger a toujours été un porte-parole de l'esprit du temps. En réalité, c'est l'esprit du temps qui s'exprimait à travers lui, alors qu'il était également considéré comme intempestif. Les moments de son influence ont coïncidé avec les moments de conscience critique de l'histoire allemande. Hans-Peter Schwarz écrit à ce sujet: "En 1920 ... lorsque le lieutenant de la Reichswehr ... publia son journal de guerre In Stahlgewittern, il fut l'un des premiers à donner une forme littéraire complète à l'expérience de la guerre mondiale du combattant des tranchées. Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) procédait déjà à l'approfondissement du diagnostic de l'époque sur la rencontre avec la guerre. L'expérience marquante de Jünger - la bataille de matériel sur le front occidental - était aussi celle de nombreux membres de la génération de la guerre... Un avant-gardiste de l'âge de fer, un porte-parole de la jeunesse activiste, un représentant de la génération qui allait prendre le pouvoir - c'est ainsi qu'il était compris par un nombre sans cesse croissant de lecteurs fidèles...

En 1932, la crise de l'Etat et de la société est entrée dans sa phase décisive, personne ne sait où l'on va; le besoin de faire des prévisions est d'autant plus vif. C'est à ce moment-là que parut Der Arbeiter. Il devint la sensation littéraire des mois d'octobre et de novembre 1932 et, comme certains s'en souviennent encore aujourd'hui, l'ouvrage décisif de l'année pour plus d'un. Il s'agissait d'un homme dont les propos, par la magie de son style, pouvaient être considérés comme crédibles et qui annonçait, sur un ton qui n'admettait aucune contradiction, la fin de l'ère bourgeoise libérale et l'avènement d'un État national, socialiste et impérialiste. Les courbes rouges de l'époque et de l'existence de l'auteur avaient convergé au cours de ces années.

1939 - l'année du début de la guerre - et 1942, celle de la plus grande extension de la sphère d'influence allemande, mais en même temps annonciatrice de la catastrophe qui se profilait déjà, ont à nouveau apporté deux livres qui ont rapidement gagné un grand nombre de lecteurs, en particulier auprès de la Wehrmacht: Sur les falaises de marbre et le journal de guerre Jardins et routes. Il trouva à nouveau le mot de l'heure ; mais cette fois-ci pour ceux qui recherchaient la possibilité d'une existence juste, décente et saine. En 1945, il publie Der Friede (La Paix), conçu en 1941, et en 1949 Strahlungen: ces deux ouvrages interviennent directement dans le débat sur l'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich et sur les principes de la politique future. En l'étudiant a posteriori, on a l'impression que, pour certains, la confrontation avec leur destin personnel s'est faite quasiment en confrontation avec l'évolution intérieure de cet homme". - Cette longue citation donne une idée à la fois de l'étendue et de l'actualité sans cesse renouvelée de l'écriture de Jünger, comme nous l'avons déjà évoqué.

Considérons quelques-uns des écrits les plus importants d'Ernst Jünger, et en particulier ceux de ses débuts, dans lesquels on ne peut nier un barbarisme militariste, un romantisme sanguinaire dissuasif, voire un lansquenettisme malveillant - tout comme on ne peut nier la glorification critiquée de la guerre. "Le sang gicle dans les veines en étincelles divines, lorsque l'on s'élance au combat avec la conscience claire de sa propre audace. Sous le pas qui rythment l'assaut, toutes les valeurs du monde s'envolent comme des feuilles d'automne. Sur de tels sommets de la personnalité, on éprouve du respect pour soi-même... Certes, le combat est sanctifié par sa cause, mais plus encore, une cause est sanctifiée par le combat". On rencontre régulièrement ce genre de kitsch d'acier dans les premières œuvres, mais il reste périphérique. Néanmoins, l'indifférence totale à l'égard de toute problématique morale de la guerre fait peur. Mais cette indifférence a au moins un avantage: c'est grâce à elle - au-delà d'hystéries comme celle citée - que le regard froid de Jünger est possible, qui se pose sur la réalité de la bataille de matériel qui menace de dépasser l'homme en tant qu'homme et donc aussi en tant que héros.

Alors que d'autres chroniqueurs littéraires de la Première Guerre mondiale comme Erich Maria Remarque et Ludwig Renn, avec des romans comme A l'ouest rien de nouveau et Guerre, n'ont pas grand chose à nous dire de plus, même si leur récit et leur morale sont saisissants, si ce n'est que la guerre est quelque chose d'horrible, Jünger essaie de comprendre la loi de la guerre des machines, son sens métaphysique et se demande en outre comment les sociétés industrielles européennes évolueront après une telle guerre. Dans les batailles de matériel de la Somme, de Cambrai, des Flandres, une nouvelle époque naît et le monde de la sécularité bourgeoise s'enfonce. Et pourtant, cette guerre avait commencé de manière si romantique: "Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école et les établis et nous nous étions fondus en un grand corps enthousiaste pendant les courtes semaines de formation. Ayant grandi dans une ère de sécurité, nous ressentions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand danger. La guerre nous avait alors saisis comme une ivresse. Nous étions sortis sous une pluie de fleurs, dans une ambiance d'ivresse de roses et de sang".

Ce début est connu: la guerre a été accueillie avec soulagement dans toute l'Europe. Et bien que la réalité de la guerre décrite par Ernst Jünger, faite de boue, de jours de pilonnage et de combats épuisants, se soit ensuite imposée, nous nous heurtons à chaque page à cette question qui nous paraît aujourd'hui monstrueuse: l'homme a-t-il besoin de la guerre? La nostalgie de l'époque, bientôt si terriblement comblée, le beuverie au bistrot des années plus tard ne doivent-ils pas être compris comme la critique la plus acerbe et la plus désespérée de la paix et de la vie quotidienne, avec sa routine, ses chaînes forgées dans du papier de chancellerie, ses luttes dérisoires et pourtant si épuisantes pour l'influence et le prestige, ses préoccupations mornes entre la fiche de rappel, la facture d'électricité et la revendication juridique ? On ne peut comprendre ni ici ni plus tard la pensée de Jünger, qui n'est souvent qu'une pensée sous le coup d'affects violents, si l'on ne comprend pas la haine du monde de la rentabilité et de l'utilité bourgeoises et bureaucratiques, de l'angoissant "renoncement au monde", que Jünger fuit d'abord dans la guerre, puis dans la nature, enfin dans le mysticisme ou dans l'isolement stylé, souvent trop prétentieux. Il faut prendre en compte le sentiment de vie d'une grande partie de la génération soldatesque de 1914. Celui qui ne veut pas pardonner devrait au moins pouvoir comprendre.

La guerre est pour Jünger un événement élémentaire et l'élémentaire ne lui semble finalement pas touché par le fait de la bataille matérielle. Il assume une envie primitive de combattre et de tuer et les soldats qu'il décrit, assourdis par le tonnerre des machines de destruction, par le "mur de feu flamboyant, haut comme une tour ..., baptisé dans un brouillard rouge, dans la soif de sang, la rage et l'ivresse, vivent dans un monde qui, en tant que réalité extrême, semble aussi onirique que choquant. C'est là que s'enracine "l'esthétique de l'horreur" de Jünger (selon son interprète Karl-Heinz Bohrer dans le livre du même nom), avec des effets artistiques qui font de lui peut-être le seul surréaliste de la littérature allemande. Le moment dangereux que l'homme vit de manière aussi somnambule que tranchante et surlignée, et que Jünger a raconté et étudié comme aucun autre, confère à ces œuvres, souvent insupportables dans leur vision du monde, un rang artistique si élevé qu'elles doivent être considérées comme ses plus importantes. La bataille matérielle est exaltée métaphysiquement, considérée par Jünger comme "l'expression d'un élémentaire", comme "un jeu somptueux et sanglant", comme "le besoin du sang de fête, de joie et de célébration" et l'héroïsme, que l'on croyait perdu, devient possible d'une nouvelle manière grâce à la maîtrise parfaite de l'appareil technique de destruction. C'est dans la guerre, dans la proximité de la mort, que la vie s'exprime avec intensité, tandis qu'en même temps la guerre consume les hommes comme le matériau d'une grande idée. C'est la guerre qui crée un Homme Nouveau, une nouvelle aristocratie, celle des tranchées, qui doit remplacer l'élite bourgeoise et ses idéaux éclairés datant du temps des perruques, sa confiance joufflue dans le progrès, le développement et l'humanité, une élite bourgeoise qui se prolonge dans le personnel dirigeant du mouvement ouvrier devenu pacifiste et bourgeois. Une telle esthétisation de l'horreur est du pur nihilisme, mais elle s'enracine tout naturellement dans le sentiment de vie d'une génération qui ne peut plus croire aux idées générales, à la vérité et à la justice des Lumières bourgeoises et du socialisme. Seule la lutte en soi, le fait que l'on lutte et la manière dont on le fait, confère le rang.

Avant de nous indigner, nous devrions nous pencher sur cette génération qui avait perdu toutes ses illusions, y compris celles que nous nourrissions déjà à nouveau, pour devenir la victime d'une nouvelle et plus terrible illusion, celle de la violence libératrice, purificatrice et fortifiante. De là, on peut tracer des lignes vers Georges Sorel et Benito Mussolini, vers Adolf Hitler comme vers Che Guevara et Frantz Fanon. Le sacrifice, la lutte, la souffrance, l'endurance ennoblissent une cause - mais une telle attitude semble être le dernier recours dans un monde désenchanté, banal, organisé, où la soif d'excitation la plus forte augmente de manière totalement inéluctable. Les œuvres du fasciste Pierre Drieu la Rochelle, du conservateur Henry de Montherlant, du socialiste André Malraux ou du sympathisant franquiste et hitlérien Wyndham Lewis montrent que cet enthousiasme a touché de nombreux hommes en Europe à cette époque. Ce sentiment de vie se retrouve au moins jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, à droite comme à gauche. La religion, la convention morale, le progrès, la réconciliation des peuples - ces idées sont devenues de vaines bulles d'air et la stabilisation du moi n'est plus possible que dans le groupe combattant, dans l'endurance fraternelle de monstrueuses épreuves, dans l'action concrète. L'idéologie, toujours défendue, devient alors périphérique. C'est dans l'action que les choses deviennent claires et exigeantes, que la décision est prise, que prend fin la discussion épuisante, le pour et le contre angoissant, le bavardage intellectuel où chaque argument trouve un contre-argument aussi évident que douteux.

Il faut comprendre la confusion, la profonde perplexité, l'ampleur du désenchantement de la génération de Jünger pour ainsi dire sur le plan de l'histoire culturelle: "Casca il mondo ! Le monde s'écroule !". Puis vint la mort avec la machine, dans laquelle la société européenne avait placé de tout autres espoirs, une société dans laquelle, du monarque au dernier chômeur, on avait cru que, peu à peu, l'humanité progressait quand même. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale a été un événement bien plus important que la Seconde, qui n'en a été qu'une copie agrandie et déformée. Au-delà de toute idéologie qui nous fait peur, c'est Jünger qui a enregistré le plus laconiquement à l'époque, quasiment comme un graveur à la pointe sèche, ces bouleversements dans lesquels beaucoup ne trouvaient de soutien que dans une existence de soldat. Il était l'un des rares à trouver le courage de le faire ; après l'enthousiasme général, c'est un flot de paroles pacifistes confuses qui prévalait. On pourrait ici se placer sur le plan purement artistique et louer le niveau stylistique élevé de ces textes, à quelques dérapages près. Mais deux choses sont décisives. Premièrement, nous sommes ici conduits vers les abîmes de l'âme humaine (peu importe que Jünger le fasse avec presque autant d'enthousiasme), que nous ne pouvons pas nier, surtout si nous voulons la paix. Cette thèse selon laquelle il existe un besoin d'action guerrière et que ce besoin ne peut pas être expliqué comme le résultat d'intérêts économico-militaires et de manipulation - cette thèse ne mérite pas l'indignation, mais l'examen. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, les premiers écrits de Jünger soulèvent la question de savoir si la condition humaine n'est pas encore pire que ce que croit l'amoureux de la paix effrayé par la guerre. Deuxièmement, dans l'horreur de la première guerre industrielle, Jünger parvient à découvrir les structures et les forces motrices de la société industrielle "pacifique". Là encore, l'affirmation de la cause par l'auteur ne change rien à la force d'ouverture des phénomènes de travaux tels que le court essai de 1930 Die totale Mobilmachung. Bien sûr, entre les premiers écrits sur la guerre, la "Mobilisation totale" et le "Travailleur", il y a un livre comme Das abenteuerliche Herz (1929), dans lequel Jünger anticipe sa pensée de promeneur que l'on trouve dans ses derniers journaux et essais, notant sa pensée sur la nature, la société et le quotidien. L'attente au bureau de poste, le shopping, la contemplation des animaux et des plantes, les rêves, les descriptions oppressantes de machines de torture que nous ne connaissons que de Kafka - ce qui caractérise ce recueil, ce n'est pas seulement la certitude du caractère symbolique de tous les phénomènes, mais aussi la volonté de récupérer la réalité la plus fugitive au moyen des sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Dans la littérature allemande de notre siècle, seul Walter Benjamin y est peut-être parvenu de manière similaire. Un tel comportement esthétique, dans lequel le fragment de conscience et de perception devient en un éclair le miroir de l'époque, n'est possible qu'en des temps où le sol vacille, où, comme l'a dit un jour Jacob Burckhardt en 1876, en se référant davantage à la politique, "toute certitude a une fin".

Jünger a souvent dit de lui-même: "Après le tremblement de terre, on frappe sur les sismographes". Et si, pour beaucoup, cette expression traduit l'intention de minimiser son propre travail, elle rend compte en grande partie de la situation. Tous ceux qui ont contribué à détruire les illusions de l'optimisme du progrès au début de notre siècle ne pouvaient le faire sans sarcasme, voire avec une joie malveillante. Les opposants à l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger l'ont qualifié de chantre de la "mobilisation totale" avec une indignation vraiment infatigable. Mais le fait qu'Adolf Hitler aimait utiliser ce terme (c'est pourquoi Jünger l'évitait pendant le Troisième Reich) et que Jünger ne regrettait pas seulement la défaite allemande de 1918, mais espérait une revanche, n'est pas une raison pour nier la valeur diagnostique de cet essai. Il montre que les Etats à structure corporative ou féodale comme la Turquie ou la Russie n'étaient guère à la hauteur de la guerre et que l'Allemagne, qui présentait jusqu'à la fin de la guerre de fortes structures traditionnelles, a également perdu la partie pour cette raison. Les pays qui ont gagné la guerre sont ceux qui possédaient une classe dirigeante métropolitaine et technicisée et qui ont réussi - sur la base de l'égalité civique - à exploiter toutes les réserves de matériel et d'hommes. L'Allemagne n'a réussi qu'une mobilisation partielle et n'avait même pas d'idéologie unifiée. Désormais, tous les pays développés devaient, s'ils voulaient se maintenir dans le monde, orienter toute leur économie et leur technique vers la possibilité d'une guerre totale. Ils devraient aussi, pour assurer l'unité idéologique de la nation, se préoccuper de manipuler une opinion publique favorable aux objectifs du pouvoir. Rarement la tendance de la machine à faire la guerre et l'avenir de la propagande auront été vus avec autant d'acuité. Jünger voyait dans les chars, les canons, les sous-marins, les avions et les mitrailleuses des machines en réalité parfaites. Et comme Nietzsche avant lui, il était clair pour notre auteur que la technique et la science "voulaient" la destruction du monde, tout en croyant encore que la technique ouvrait de nouvelles possibilités d'héroïsme et donc d'humanité. Mais ce n'est que parce qu'il voyait dans les machines la volonté de destruction qu'il affirmait alors, qu'il a pu se lancer plus tard dans une critique aussi convaincante de l'ère technique. L'opposition entre "gauche" et "droite" n'était déjà plus pertinente pour Jünger. Il était convaincu qu'elle avait été dépassée par la bureaucratie et la technocratie qui se servaient alternativement des mots "gauche" et "droite" et des luttes correspondantes entre les camps pour contraindre l'individu à s'adapter. La lutte entre les camps n'était qu'un tour de vis ...