jeudi, 15 février 2024

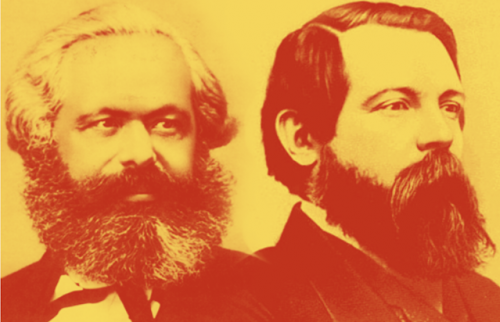

Les trois moments du péronisme

Les trois moments du péronisme

Enric Ravello Barber

Source: https://euro-sinergias.blogspot.com/2024/02/los-tres-momentos-del-peronismo.html

Nous remercions Pablo Anzaldi, docteur en sciences politiques et militant péroniste, pour sa collaboration à l'élaboration de cet article.

"Pour ce grand Argentin qui a su conquérir la grande masse du peuple en luttant contre le capital".

Marche péroniste.

La naissance d'une nation

En 1816, la province de Río de la Plata, successeur politique de la vice-royauté espagnole de La Plata, proclame son indépendance. Le nouvel État contrôlait effectivement le centre de l'Argentine, la ville de Buenos Aires, l'Uruguay, mais pas de grandes régions de l'Argentine actuelle telles que El Chaco, La Pampa et encore moins la Patagonie. Le général San Martin était le héros de l'indépendance nationale.

À cette époque, la population argentine d'origine espagnole provenait de quatre points : la ville de Mendoza (qui avait été chilienne), le Paraguay, la vice-royauté du Pérou et le noyau fondateur de la ville de Buenos Aires.

En 1833, Juan Manuel de Rosas (illustration) lance la "campagne du désert", qui consiste à contrôler efficacement le centre de l'Argentine, qui comptait jusqu'alors une population indienne peu nombreuse et dispersée. Le projet politique de Rosas ne se limitait pas à l'Argentine, mais à la construction d'une grande puissance biocéanique appelée "Provinces unies du Sud", qui inclurait le sud du Brésil, le Paraguay, la Bolivie, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. Bien entendu, le Royaume-Uni n'a laissé aucune chance à ce projet, allant même jusqu'à manœuvrer pour arracher à l'Argentine ce qui est aujourd'hui l'Uruguay et le rendre "indépendant" en tant qu'État.

En 1862, il adopte le nom définitif de République argentine.

Dans les années 1970, le général Julio Argentino Roca (1879) a mené une seconde et définitive campagne de conquête des régions désertiques et a fait de l'Argentine un État moderne avec toutes ses caractéristiques et ses éléments.

Le fascisme argentin des années 1930 a revendiqué le projet des Provinces unies du Sud et s'est inscrit dans la ligne politique de San Martín, Rosas, dans laquelle Perón se reconnaîtra plus tard.

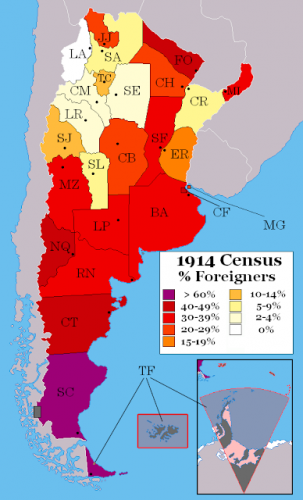

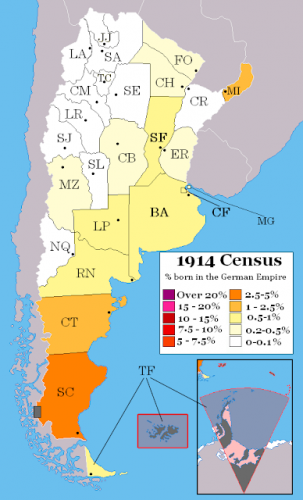

Entre 1880 et 1892, l'Argentine a été la destination d'une énorme immigration européenne qui a changé à jamais la physionomie du pays, le même phénomène s'étant produit au Portugal et dans le sud du Brésil. Cette immigration était principalement composée d'Italiens, suivis d'Espagnols et, dans une moindre mesure, d'Allemands, d'Irlandais, d'Anglais et de Français. Il s'agissait de la deuxième vague européenne en Argentine ; il y en a eu une troisième, beaucoup plus petite, composée principalement d'Allemands, d'Italiens et de Croates exilés suite à la Seconde Guerre mondiale.

Dans ces années-là, l'Argentine était le pays le plus riche du monde. Nous avons assisté à une véritable explosion, non seulement économique, mais aussi culturelle, philosophique et artistique. Pendant quelques années, Buenos Aires est devenue la première ville de la civilisation européenne.

Cependant, un problème structurel s'est posé dès le départ. La distribution des terres agricoles, après les campagnes de conquête des régions désertiques, avait créé une classe sociale, la dénommée "oligarchie" d'origine créole-espagnole, qui se consacrait à l'exportation de produits agricoles et d'élevage à grande échelle, dans un contexte de libre-échange et avec le Royaume-Uni comme principal acheteur.

Pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle l'Argentine était neutre, les oligarchies se sont enrichies en exportant de la viande et des céréales vers les marchés européens, mais - et c'est là le défaut endémique de l'histoire économique de l'Argentine - elles n'ont fait aucun effort pour industrialiser le pays. L'excédent économique du secteur primaire n'a pas été investi - comme cela se faisait ailleurs dans le monde - dans la création d'un secteur secondaire puissant qui aurait signifié un saut qualitatif pour l'économie nationale.

Pour mettre fin à la décennie dite infâme, pleine de troubles et de tensions sociales, l'armée a organisé en 1943 un coup d'État militaire, coordonné par ses deux factions internes: les libéraux et les nationalistes. Le gouvernement militaire nomme l'un de ses officiers de l'aile nationaliste, le colonel Juan Domingo Perón, à la tête du ministère du travail et de la guerre, ce qui fait de lui le vice-président de facto. Perón développe une législation à fort contenu social et très favorable au travailleur argentin, ce qui lui vaut de se mettre à dos l'oligarchie en place, elle aussi traditionnellement anglophile, alors que Perón est clairement en faveur des puissances de l'Axe. Un nouveau coup d'État militaire à la fin de l'année 1945 met fin à son gouvernement et Perón est emprisonné.

Le péronisme classique 1946-1955

Le 17 octobre 1945, connu dans le calendrier péroniste sous le nom de "Jour de la loyauté", une grande manifestation de travailleurs nationalistes argentins aboutit à la libération de Perón. Après quelques mois de réflexion, Perón décide de se présenter aux élections présidentielles de 1946, son adversaire Branden étant soutenu par toutes les forces anti-péronistes du pays et, de façon claire et publique, par l'ambassade des États-Unis. Le slogan électoral choisi par Perón était clairement "Branden ou moi". Le résultat fut de 53,71 % en faveur du général Perón, inaugurant ce que l'on appelle le "péronisme classique" (1946-55). Cette même année, Perón, veuf depuis 1938, épouse une jeune et courageuse idéaliste, Eva Duarte, ancienne actrice en difficulté.

L'action politique de Perón s'articulait autour de trois points qu'il ne manquait pas de répéter comme base de sa conception politique et de son programme de gouvernement

- la souveraineté politique

- l'indépendance économique

- la justice sociale.

Son épouse, Eva Duarte de Perón, se voit confier les postes de présidente du puissant syndicat national-populaire CGT, de présidente de la Fundación de Ayuda Social, organisation très importante en Argentine à l'époque, et de présidente du Parti des femmes péronistes, poste qui n'est guère plus que symbolique. Son rôle social et politique exceptionnel dans la défense des classes les plus défavorisées, "los descamisados", et sa confrontation avec l'armée, qu'elle préconisait de remplacer par une milice nationale-populaire armée, lui ont valu l'amour et le dévouement de la majorité des Argentins, qui l'appelaient affectueusement Evita, mais aussi l'inimitié de l'oligarchie réactionnaire, qui s'est déchaînée contre son mari.

L'Argentine pleure la mort d'Evita en 1952. La distance de l'Église à l'égard de Perón s'intensifie; elle ne tolère pas le "culte civique" d'Evita, qui, rappelons-le, a joué un rôle décisif dans l'approbation de la loi sur le divorce en Argentine. En 1954, des actes de violence commis par les "commandos civils" ont commencé à éclater dans toute l'Argentine et la synergie entre l'Église et les éléments réactionnaires et libéraux contre Perón s'est intensifiée. Une série de coups d'État échouent et Perón, qui bénéficie encore du soutien de la majorité, est conscient du grand risque d'une guerre civile sanglante. Pour éviter cela, Perón démissionne et part en exil; les conditions, qu'il avait posées, de respecter son héritage politique ne sont pas suivies d'effet par la nouvelle junte militaire libérale au pouvoir.

L'exil 1956-1973

Son exil marque le début de la deuxième phase du péronisme, qui s'étend de 1955 à son retour triomphal en 1973.

Perón s'exile d'abord au Paraguay, où il est accueilli par son ami Stroessner, mais la proximité de l'Argentine et la connaissance de tentatives d'assassinat par le nouveau gouvernement de la Casa Rosada l'obligent à choisir une autre destination: la République dominicaine. Il y rencontre Isabel, qui deviendra sa troisième épouse et la première femme présidente de la République argentine. Après un bref séjour dans le Venezuela de Marcos Pérez, il s'installe en Espagne en 1960. Franco l'autorise à vivre en Espagne, mais sans jouer aucun rôle politique, ce que Perón fait depuis sa résidence de Puerta de Hierro (Madrid).

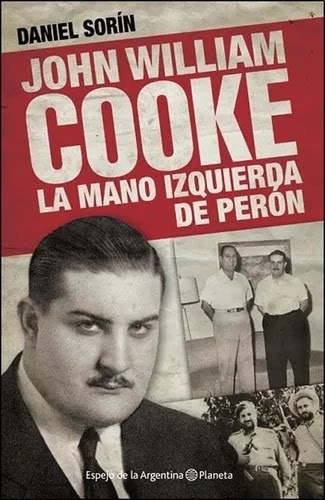

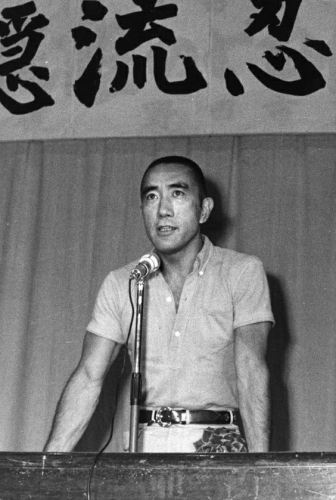

Perón laisse le commandement de la résistance péroniste en Argentine à l'un de ses cadres les plus courageux et les mieux préparés intellectuellement, John William Cooke, un Argentin d'origine irlandaise. Et c'est là que commence un sérieux problème. Cooke a voyagé à Cuba, a été fasciné par la révolution castriste et s'est déclaré marxiste-léniniste, affirmant que le péronisme devait se muer et réaliser la même révolution marxiste en Argentine, et est également devenu un ami personnel du philosophe français Sartre, pour lequel Perón éprouvait un profond mépris. Perón rejeta catégoriquement cette approche, démit Cooke de ses fonctions et le remplaça par le social-nationaliste Alberto Brito Lima (photo, ci-dessous).

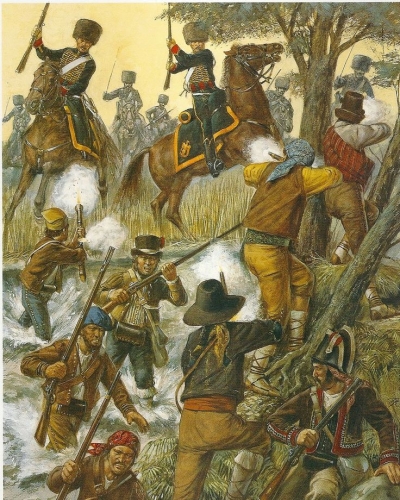

La dérive de Cooke préfigure le grand problème interne auquel Perón et le péronisme seront confrontés dans les années suivantes. La naissance du mouvement montonero. Il faut être clair et concret. Les Montoneros étaient une organisation criminelle marxiste-léniniste qui prétendait défendre un "péronisme sans Perón" qui n'était en réalité rien d'autre que la stratégie cubaine de création d'une révolution communiste en Argentine. Les Montoneros ont affronté Perón et ont été objectivement alliés aux forces antinationales et antisociales opposées au général. La tension entre Perón et ses fidèles nationaux-populaires et les Montoneros marxistes s'accroît rapidement, un fossé infranchissable les sépare. Les affrontements entre les Montoneros et les organisations nationales-péronistes: la Garde de fer, la Concentration universitaire argentine, le Commandement organisateur et les Montoneros-Lealtad (scission fidèle au général), prennent des allures de guerre civile.

Du retour triomphal au coup d'État des "gorillas" (1973-1976)

Le 20 juin 1973, Perón fait un retour triomphal à Buenos Aires. Avant de quitter Madrid pour retourner à Buenos Aires, il ordonne que l'estrade où il prononcera son premier discours sur le sol argentin soit occupée exclusivement par des partisans péronistes et il oppose son veto à la présence des Montoneros. Le même jour, les Montoneros tentent de prendre d'assaut la scène pour manipuler la présence de Perón. D'importants affrontements armés opposent les Montoneros aux milices nationales-populaires péronistes, faisant 69 morts et 135 blessés, en grande majorité des Montoneros.

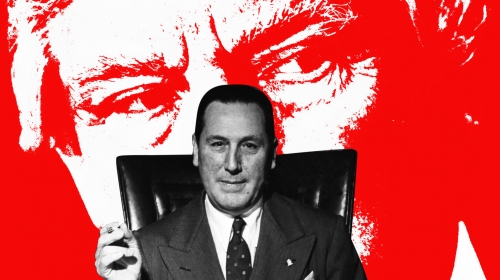

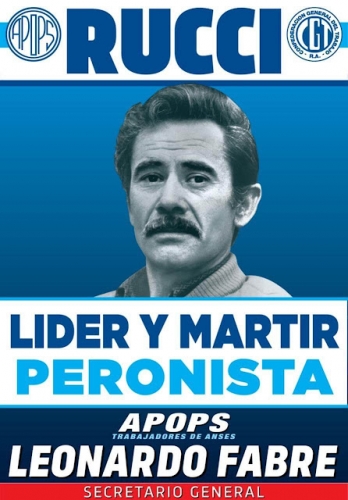

Pour se venger, les Montoneros assassinent José Ignacio Rucci, le principal dirigeant du syndicat péroniste CGT et la personne en qui le général Perón avait confiance pour poursuivre son travail social et politique national avec sa troisième épouse, Isabel de Perón. Lors des élections présidentielles de 1974, Isabel Martínez de Perón (photo), soutenue par son mari, a remporté 62% des voix et est devenue la première femme présidente de l'Argentine. L'Argentine connaît alors des années difficiles et des violences éclatent. En 1974, Perón signe un document appelé Acta reservada dans lequel il ordonne de combattre les organisations marxistes par tous les moyens nécessaires, en faisant référence aux Montoneros et à l'ERP (1).

Perón meurt le 1er juillet 1974 et l'instabilité et la violence deviennent insupportables. En 1976, le secteur libéral de l'armée - les Gorillas (2) - a organisé un coup d'État et la junte militaire a été formée. La Junte des Gorillas a initié une forte répression anti-péroniste qui ne s'est achevée qu'avec la fin de la dictature en 1981.

Notes:

(1) Ejercito Revolucionario del Pueblo, une organisation terroriste trotskiste qui entretenait de bonnes relations avec les Montoneros.

(2). Gorilla : militaire anti-péroniste, libéral et atlantiste.

20:09 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan peron, peronisme, argentine, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 février 2024

L'Occident contre l'Occident

L'Occident contre l'Occident

par Franco Cardini

Source : Franco Cardini & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-occidente-contro-l-occidente

"Le véritable dommage qui menace la civilisation ne vient pas de l'Est mais de l'extrême Occident". Telle est, en résumé, la thèse avancée non seulement par moi dans La deriva dell'Occidente (Laterza 2023), mais aussi et surtout par Emmanuel Todd dans La défaite de l'Occident (Gallimard 2024), d'une manière beaucoup plus autorisée et radicale.

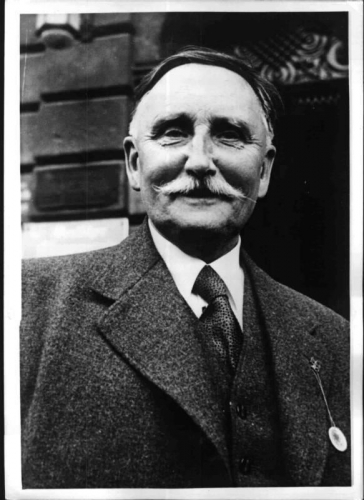

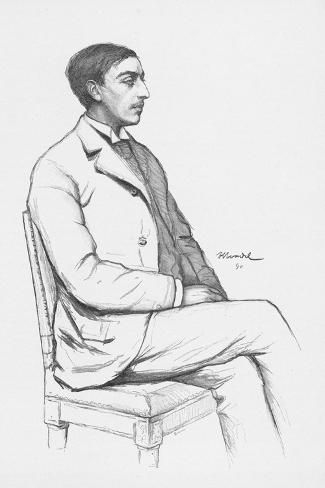

Je voudrais cependant signaler que la phrase d'ouverture de ces quelques notes est citée dans un essai de Luciano Canfora, La schiavitù del capitale (il Mulino, 2017), toujours aussi lucide: elle appartient à Isaac Kadmi-Cohen (1892-1954) (photo), qui souligne comment, déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait été lancé, de la part des États-Unis en particulier, un projet "aussi intelligent que répugnant [...] de ruiner l'Europe et de la coloniser".

Tout cela revient de manière différente et encore plus convaincante dans le dernier livre du chrétien franco-libanais Amin Maalouf, Le Labyrinthe des égarés. L'Occident et ses adversaires (Grasset 2023), où les quatre ennemis de ce qu'il continue d'appeler "l'Occident" sont, dans l'ordre chronologique, le Japon de l'ère Meji, l'Union soviétique, la Chine d'aujourd'hui et enfin les Etats-Unis. Nous pouvons en déduire que Maalouf continue d'utiliser le terme "Occident" comme Spengler l'utilisait (donc comme synonyme d'Europe), mais qu'il converge avec l'opinion de Kadmi-Cohen selon laquelle le véritable ennemi de notre civilisation est "l'extrême Occident", c'est-à-dire précisément les États-Unis et leur zone de soutien immédiate, la soi-disant "anglosphère".

En revanche, le véritable ennemi de l'Europe a été historiquement, de manière graduelle mais progressive, depuis le début de l'ère moderne, l'Europe elle-même lorsqu'elle s'est proposée comme "Occident moderne" en rompant l'équilibre d'un monde antérieur caractérisé par des civilisations qui n'étaient pas totalement ouvertes les unes aux autres et en initiant l'économie-monde, donc la mondialisation, tout en choisissant de plus en plus irrévocablement l'individualisme, la volonté de puissance et le processus de sécularisation comme principales forces motrices.

Au vu de tout cela, entre le 16ème et le 20ème siècle, l'Europe, prétendant apporter au reste du monde son progrès, sa foi religieuse, sa civilisation et avec elle la paix, a en fait organisé un colossal système d'asservissement des autres continents et de destruction progressive de leurs civilisations respectives.

Maalouf choisit comme exemple, parmi des milliers, un épisode (rapporté dans son livre, pp. 199-201) pour préciser ce que fut la réalité des choses, occultée par les Européens sous couvert de relations commerciales pacifiques mais déjà, par exemple, par les Chinois à la fin du 18ème siècle, révélée et dénoncée dans sa brutale réalité.

En septembre 1793, le "fils du ciel" Qianlung de la dynastie mandchoue des Qing fête ses 82 ans. Le roi George III d'Angleterre juge bon de lui envoyer un ambassadeur pour lui présenter ses meilleurs vœux de longue vie; à cette occasion, le diplomate doit proposer à l'empereur chinois une collaboration commerciale toujours plus étroite, ce qui implique d'ouvrir davantage ses ports aux navires britanniques. Lord George Macartney, qui avait déjà une certaine expérience de l'Asie, du moins de l'Inde, fut choisi pour mener à bien cette mission.

En tant que représentant de la plus grande puissance navale du monde, Macartney estime qu'une certaine nonchalance déférente suffit pour être reçu à la cour de Pékin: il apporte de riches cadeaux, et il estime que cela suffit pour croire que le représentant du roi d'Angleterre peut être exempté du rite des neuf prosternations devant le trône du Fils du Ciel.

Mais Qianlung était d'un autre avis. Non seulement il le traite avec dédain en l'obligeant à lui rendre l'hommage qui lui est dû, mais il adresse même au roi George un long et sévère avertissement écrit: "Notre Empire céleste possède à l'intérieur de ses frontières toutes sortes de biens en abondance et ne manque de rien. Il n'a donc pas besoin d'importer de l'extérieur les choses que les barbares produisent. Néanmoins, comme le thé, la soie et la porcelaine sont des produits de première nécessité pour les Européens, nous avons, en signe de faveur, permis à des groupes de marchands européens de s'installer à Canton, afin que vos besoins soient satisfaits et que votre pays reçoive sa part des marchandises que nous produisons. Mais votre ambassadeur vient de formuler de nouvelles revendications qui méconnaissent totalement le principe par lequel Nous avons résolu d'accorder le même traitement bienveillant à tous les étrangers. Votre Angleterre n'est pas le seul pays qui fasse du commerce à Canton. Si d'autres pays, suivant votre mauvais exemple, commençaient à nous troubler les oreilles par des revendications insensées, comment pourrions-nous continuer à les traiter avec la même indulgence ? Néanmoins, n'oublions pas que vous venez d'une île lointaine, isolée du reste du monde par une vaste étendue d'eaux marines, ce qui excuse votre ignorance des coutumes du Céleste Empire. En conséquence, nous avons chargé nos ministres de le faire savoir à votre ambassadeur...".

Deux cultures, deux systèmes mentaux se font face. D'un côté, la tradition, les coutumes, le respect accordé et exigé; de l'autre, l'arrogance du pouvoir matériel, du pouvoir qui naît de la conscience de la supériorité, dont les piliers actuels sont ceux indiqués par Carlo Maria Cipolla, les voiles mobiles qui permettent la navigation océanique et les puissantes bouches de feu capables de faire plier des interlocuteurs certainement dotés d'une culture égale et peut-être même supérieure. À la culture de l'Être, l'Occident n'opposait ni Jésus-Christ, ni Platon, ni Aristote, mais la culture de l'Avoir : c'est-à-dire de posséder, d'imposer par la force sa supériorité vantée, de faire fructifier son propre profit.

Les fruits de ce choc des cultures sont apparus en Chine moins d'un siècle plus tard, lorsque la balance commerciale a basculé du côté des Chinois, qui produisaient en quantité et en qualité des biens de valeur très demandés en Occident. Les Britanniques proposent alors aux Chinois d'exporter ce que, grâce à leur empire indien, ils possèdent en abondance: l'opium, que le gouvernement du Céleste Empire rejette dédaigneusement au motif qu'il causerait d'immenses dommages moraux, économiques et physiques à son peuple. La réponse des puissances européennes - la Grande-Bretagne et la France - fut chrétienne et libérale, comme elles se targuaient de l'être; une agression qui fut suivie de la "guerre de l'opium" déclenchée en 1839 et du début de la destruction de la structure impériale, une porte ouverte à ce qui s'est produit plus tard et que l'Occident officiel blâme en chœur bien qu'il soit contraint d'y faire face: le communisme dans une nouvelle édition et sa puissance mondiale renouvelée.

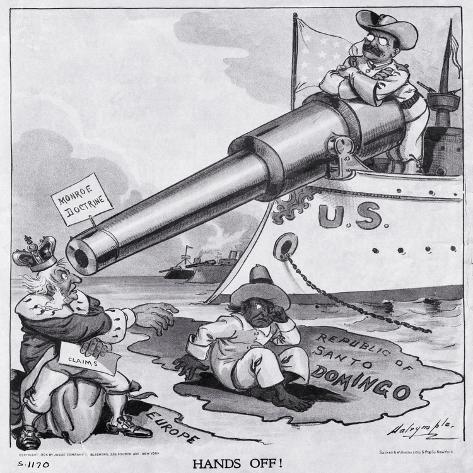

Il existe des bibliothèques entières sur tout cela: récemment, la traduction italienne d'un excellent livre de Julia Lovell, The Opium War and the Birth of Modern China (Einaudi 2022), a été publiée. Victor Hugo a écrit que l'agression européenne contre le grand empire hautement civilisé était un pur acte de piraterie et de boucherie. Pour la Chine d'aujourd'hui, cet épisode a marqué l'issue fatale d'une conspiration occidentale visant à détruire la Chine par la drogue et la "diplomatie de la canonnière". Qu'en est-il dans les écoles italiennes du "danger chinois contre la démocratie occidentale"?

Depuis trop longtemps, l'Occident, qui prône la paix, la liberté, le progrès, la fraternité entre les peuples, a semé ce vent dans le monde; nos enfants, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de générations de vautours démocratiques éduqués et civilisés, récolteront maintenant la tempête qui se prépare. Et nos gouvernants n'ont pas pu éviter, ils ont même contribué à provoquer la situation que Marco Tarchi définit avec une exactitude désenchantée comme "no way out". Le néo-langage orwellien de nos politiciens libéraux, qui ont préparé la guerre en l'appelant "paix", qui ont organisé des provocations en les appelant "soutien à la démocratie" et des agressions en les appelant "droit à la défense" ou "défense préventive", qui ont ourdi des conspirations putschistes en les appelant "protection de la liberté", est responsable de tout cela.

FC

18:23 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occident, occidentalisme, franco cardini, actualité, chine, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jadis, sauveur de l'Europe, bientôt son destructeur?

Jadis, sauveur de l'Europe, bientôt son destructeur?

Source: https://opposition24.com/politik/vom-retter-europas-zum-zerstoerer/

La Pologne a joué à plusieurs reprises un rôle clé dans la survie des civilisations européennes. Le moment le plus important où la Pologne a "sauvé" l'Europe des Turcs a peut-être eu lieu lors du siège de Vienne en 1683. Dans un effort européen combiné, les troupes du Saint Empire romain germanique et de Pologne se sont réunies pour repousser les Ottomans. Le roi Jan III Sobieski de Pologne a dirigé la Ligue catholique, qui est intervenue au moment crucial de la bataille et a joué un rôle déterminant dans la victoire sur les forces ottomanes et la levée du siège. Cette victoire de la Pologne a marqué un tournant dans l'histoire de l'Europe, car elle a façonné les conditions politiques et culturelles du continent pour des siècles et a effectivement empêché l'avancée ottomane.

Les Polonais n'ont guère tiré bénéfice de leur engagement pour la préservation de l'Occident chrétien. En tant que zone tampon entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse, puis l'Empire allemand, elle a toujours été divisée entre les grandes puissances et privée de son statut d'État. Cette situation a perduré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Au cours de la guerre, les soldats polonais ont combattu dans différents camps. Les espoirs d'indépendance se sont concrétisés le 11 novembre 1918, peu après l'armistice à l'Ouest. La Pologne retrouva sa souveraineté et Józef Piłsudski devint chef d'État.

Deux ans plus tard, la Pologne battait l'Armée rouge et sauvait l'Europe des Soviétiques, comme on le dit aujourd'hui de manière un peu exagérée.

Le miracle de la Vistule

La bataille de Varsovie, souvent appelée "Miracle de la Vistule", s'est déroulée du 12 au 25 août 1920 pendant la guerre polono-soviétique. Au cours de cette bataille, l'armée polonaise, commandée par le maréchal Józef Piłsudski et le général Tadeusz Rozwadowski, a vaincu l'Armée rouge dirigée par Mikhaïl Toukhatchevski. La bataille fut décisive car elle permit non seulement de garantir l'indépendance de la Pologne, mais aussi de stopper l'expansion soviétique vers l'ouest et peut-être vers le reste de l'Europe. Elle a peut-être aussi empêché la propagation du bolchevisme en Allemagne et en d'autres pays de l'ouest, et a donc eu une grande importance pour l'orientation politique de l'Europe dans l'entre-deux-guerres.

Le rôle de la Pologne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale

A l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme s'est développé au sein de la société et avec le soutien des institutions. Dans les années 1930, une augmentation des boycotts contre les magasins juifs et les universités, qui ont introduit des mesures contre les étudiants juifs, a conduit de nombreux Juifs de l'Est à fuir vers le Reich allemand.

Les différends avec l'Allemagne qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale étaient principalement la demande centrale de révision du Traité de Versailles de 1919, par lequel l'Allemagne avait perdu des territoires après la Première Guerre mondiale, y compris des territoires qui ont contribué à la création de la Pologne indépendante. La demande de restitution de la ville libre de Danzig (Gdańsk) et du corridor polonais qui séparait la Prusse orientale du reste de l'Allemagne a été un élément déclencheur décisif. Comme on le sait, la Pologne a été occupée par l'Allemagne, vaincue, puis "libérée" par les Soviétiques et intégrée au bloc de l'Est. Et elle n'était plus là, la souveraineté qu'elle venait de retrouver.

La Pologne se prépare à la guerre avec la Russie

Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, la Pologne est redevenue souveraine. La méfiance envers l'Allemagne et l'hostilité ouverte envers la Russie sont restées. Qui peut blâmer les Polonais d'avoir cherché à se protéger dans l'OTAN et à rejoindre l'UE ? L'Alliance occidentale traverse actuellement sa crise la plus profonde. La Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande et le Danemark ont rejoint les cris de guerre que l'on entendait encore le plus fort en Allemagne.

Le gouvernement polonais fraîchement élu annule l'une après l'autre les réformes du gouvernement conservateur précédent. Le mariage pour tous et une loi plus libérale sur l'avortement devraient bientôt voir le jour dans la Pologne catholique, comme le souhaite Bruxelles. Le nouveau ministre de la Défense prévoit une guerre contre la Russie, et un appel à la conscription est lancé dans tout le pays pour environ 230.000 personnes. Et la plus grande manœuvre de l'après-guerre est organisée à la frontière avec la Russie, avec une forte participation allemande. En criant si fort à la guerre, on augmente les chances de l'obtenir.

17:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pologne, europe, europe centrale, europe orientale, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 janvier 2024

Les leçons du Belarus

Les leçons du Belarus

Carlos X. Blanco

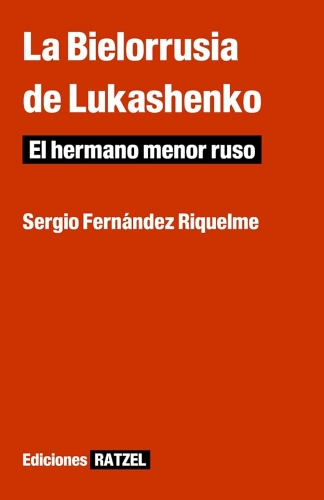

Le professeur Fernández Riquelme est un auteur très connu dans le domaine des essais géopolitiques, de l'histoire sociale, de la pensée espagnole, etc. L'un de ses livres que j'ai le plus apprécié est le vaste traité El sueño de la democracia orgánica (SND, Madrid, 2021), un ouvrage fondamental pour comprendre la pensée démocratique conservatrice (et non libérale) dans l'Espagne du 20ème siècle, et en particulier sous le régime franquiste.

Dans le domaine qui nous intéresse ici, celui de la géopolitique actuelle, toujours étudiée avec les considérations nécessaires sur l'histoire récente, l'auteur s'est distingué sur la scène éditoriale avec ses ouvrages consacrés au monde slave et à l'Europe de l'Est. La maison d'édition Letras Inquietas, à travers sa collection "Visegrad", a servi de plateforme pour la diffusion d'une information rigoureuse de la situation de ces pays qui, malgré les politiques bellicistes et conflictuelles de l'OTAN, sont aussi les patries de nos frères et sœurs. Il s'agit de nations européennes qui partagent avec l'Espagne plus de choses qu'on ne le dit et qui offrent parfois des modèles de démocratie alternatifs au paradigme supposé unique de la partitocratie libérale et oligarchique, un système désastreux qui domine l'Espagne depuis 1978.

Numéro un du nouveau catalogue des Ediciones Ratzel, une maison d'édition consacrée aux questions géopolitiques, Don Sergio complète sa production de textes sur l'Europe de l'Est avec celui-ci qui s'intéresse à un État largement méconnu du public espagnol : la Biélorussie. La Russie blanche, la Biélorussie, est un pays intérieur et enclavé qui a toujours été étroitement lié à la Russie. Bien qu'il possède sa propre langue, comme l'Ukraine voisine, la grande majorité de la population parle russe et se sent culturellement identifiée à la Grande Russie.

Le Belarus dirigé par Loukachenko (né en 1954) est un pays stable, doté d'un niveau élevé de protection sociale et d'une homogénéité ethnique enviable. Son existence indépendante est paradoxalement liée à l'"empire soviétique" qui, formellement, était une fédération. En tant que fédération de républiques socialistes, l'URSS a été la matrice de nouveaux États après sa démolition en 1991. Le passé de Loukachenko, et du Belarus lui-même, est soviétique et unitariste. Le "père" de ce "jeune frère russe" (comme le dit le sous-titre du livre que nous commentons) était le seul membre du Soviet suprême qui, en 1991, a voté contre la désintégration de l'URSS. Paradoxe de l'histoire de l'empire soviétique : le seul homme politique d'une institution aussi importante qui s'est opposé à la désintégration de l'URSS a été reconnu quatre ans plus tard (1994) comme président d'une nation jeune et nouvelle.

Le professeur Fernández Riquelme raconte comment les liens entre la Russie blanche et la Grande Russie ont connu des "hauts et des bas". L'équilibre entre le maintien de l'autonomie souveraine vis-à-vis du géant Moscou et la dépendance vis-à-vis de ce géant (en matière d'énergie, de commerce, de sécurité, etc.) a été judicieusement géré par Alexandre Loukachenko depuis Minsk. L'épreuve décisive pour ces régimes post-soviétiques est venue, comme en Ukraine, de l'ingérence des États-Unis et de leurs agents pro-occidentaux. L'ingérence qui a conduit à l'éviction du président légitime de l'Ukraine en 2014 (le fameux Euromaïdan) a également été tentée en Biélorussie : manifestations, expressions d'un nationalisme russophobe, voire nazi, et d'un "occidentalisme" exacerbés. Mais Loukachenko, finalement, est sorti vainqueur de la guerre hybride lancée par les États-Unis. Ses services secrets (KGB), son contrôle sans faille de l'appareil militaire et policier, ainsi que le degré élevé de satisfaction de la population à l'égard de son régime quasi-socialiste, ont fait de lui le père incontesté de la nation et ont scellé le destin du Belarus en tant que nation sœur de la Russie, intégrée avec elle dans les domaines les plus variés, même si, formellement, le Belarus est et restera un État souverain.

Loukachenko a garanti la sécurité et une croissance soutenue à son peuple pendant ses nombreux mandats, ce qui n'est pas une mince affaire dans une région d'Europe où le Pentagone a réussi à élever des clowns criminels comme Zelensky, des dirigeants sans scrupules qui sont prêts à offrir sur le bûcher funéraire de l'OTAN et de son prestige carbonisé "jusqu'au dernier Ukrainien". Alors que l'Ukraine disparaîtra probablement à jamais en tant que nation après une défaite des forces de l'OTAN qui éclipsera un jour pour toujours l'humiliation des États-Unis au Viêt Nam, Loukachenko, quant à lui, a jusqu'à présent déjà offert des preuves avérées de travail constructif.

Aux côtés du Chinois Xi et de son "grand frère" Poutine, le président biélorusse apporte sa pierre à l'édifice d'une Eurasie élargie. L'Eurasie qui dominera le cœur du monde ne sera pas une démocratie libérale, nous le savons. Ce sera une grande confédération d'États de taille impériale (Russie, Chine, Inde) et de petits et moyens États, comme celui qui est dirigé depuis Minsk, qui conserveront leur identité et leur autonomie tout en atteignant des niveaux élevés de couverture sociale, de développement technologique et de sécurité intérieure et extérieure.

Les "démocraties libérales" s'enfoncent dans le chaos que Guillaume Faye a qualifié de "convergence de catastrophes" : guerres civiles ethniques, criminalité généralisée, ghettos intégristes, invasion massive de migrants illégaux, effondrement économique, tensions centrifuges, drogue et prostitution, dégradation des institutions... Ceux que la propagande otanienne et pentagonale appelle "autocrates" à l'Est entreront dans l'histoire (en général) comme les derniers "hommes d'Etat". Car en Occident, il n'y a plus d'"hommes d'État", bons ou mauvais (Franco, De Gaulle, Perón, Castro). En Occident, il n'y a plus que des primates aveugles et arrogants qui se hissent au sommet lorsque l'OTAN civile le décide, et qui tomberont dans la fange lorsque cette même OTAN, corrompue et criminelle, décidera de leur sort. En Espagne, nous avons connu de nombreuses années de primaterie politique, et le dernier en date, le tyran qui veut amnistier Puigdemont, est le pire jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas: tant qu'il n'y aura pas de chaîne de bronze tendue reliant Madrid à Paris, Berlin et Moscou, nous aurons des tyrans de plus en plus mauvais, de plus en plus rampants et délétères. Il est difficile de les imaginer pires, mais ils le seront tant que l'Europe ne sera pas unie de Lisbonne à Vladivostok.

Le livre de Sergio est à recommander à cent pour cent. En quelques pages, le lecteur reçoit une leçon sur un pays et un dirigeant qu'il faut connaître, plus et mieux.

La Rusia de Lukashenko. El hermano menor de Rusia.

La Biélorussie de Loukachenko : le petit frère de la Russie (Sergio Fernández Riquelme)

Ediciones Ratzel.

Prix de vente conseillé : 8,99 euros, 43 pages

Disponible : Amazon | PayPal

19:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belarus, biélorussie, europe orientale, europe, affaires européennes, politique internationale, histoire, sergio fernandez riquelme, monde slave |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 janvier 2024

Kissinger n'était pas un Américain

Kissinger n'était pas un Américain

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2024/01/kissinger-nie-by-amerykaninem.html

Henry Kissinger n'était pas un Américain. Non seulement en raison de ses origines - il est né il y a un siècle dans une famille juive de Bavière - mais aussi en raison du somptueux accent allemand qu'il a conservé tout au long de sa vie. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'était pas américain que le somptueux accent allemand qu'il a conservé jusqu'à la fin de sa vie en était la preuve. Kissinger appartenait à l'Amérique, mais il n'était pas l'Amérique.

S'il était la figure la plus caractéristique de la politique étrangère yankee, il n'en représentait pas le trait le plus distinctif: un missionnisme démolibéral, donnant naissance au désir de transformer révolutionnairement le monde plus ou moins à chaque génération lorsque l'état des choses existant ne correspond plus graduellement aux idées de plus en plus libérales des héritiers idéologiques du protestantisme radical et de la révolution des Lumières de 1776.

Kissinger a cependant su profiter des opportunités offertes par la Mecque américaine, celle des exilés et des immigrés. Persécuté dans son pays d'origine, l'Allemagne, où il n'avait pas accès à l'enseignement, il s'est servi des institutions académiques pour gravir les échelons du pouvoir. Bénéficiant du rôle central des universités dans la sélection et la formation de l'élite qui contrôlait la politique étrangère des États-Unis dans la seconde moitié du 20ème siècle, il a bâti sa position sur ses réalisations académiques et son expertise en tant qu'historien.

Après s'être officiellement retiré de la scène politique, il a utilisé son expertise pour gagner de l'argent: son cabinet de conseil Kissinger Associates a reçu des commissions élevées de la part de généreux donateurs, y compris étrangers, offrant en retour aux entreprises et aux gouvernements des informations approfondies sur le système. Le canal d'information créé par Kissinger a été utilisé par huit présidents américains - de Carter à Biden - pendant un demi-siècle.

Un ordre stable et instable

Kissinger avait déjà consacré sa thèse de doctorat, The World Restored (1957), au Congrès de Vienne, en attirant l'attention sur les "problèmes de la paix", ce qui est révélé dans son sous-titre. La juxtaposition des mots "problèmes" et "paix" indique que l'auteur était fasciné non pas tant par la "paix" au sens de l'absence de guerres, mais par l'"ordre", l'"équilibre" - la "pax" à la romaine.

En effet, la paix peut être structurellement stable - convenue par les principaux centres de pouvoir, conjointement légitimée par eux, qu'ils s'engagent solidairement à préserver. Cette option reste en équilibre dynamique, car il s'agit d'un système de vases communicants et l'affaiblissement d'un de ses éléments est contrebalancé par la stabilisation du système par les autres. Tel était le système de Vienne construit par Metternich et négocié au Congrès de 1815 avec Castlereagh.

Mais il existe aussi une variante de la paix hégémonique: imposée par la puissance dominante du moment, unilatéralement favorable à celle-ci, donc contestée par les lésés, donc structurellement instable et, en bout de course, insoutenable. En effet, tout affaiblissement de l'hégémon ou la montée d'un centre de pouvoir concurrent désorganise le système hégémonique et conduit à son effondrement.

La stabilité d'un système hégémonique dépend d'un seul facteur, et non d'un système de facteurs multiples qui se complètent mutuellement, comme dans un système d'équilibre des pouvoirs. Par ailleurs, aucun facteur unique ne peut être permanent, car tout dans le monde est sujet à l'entropie et à la fluctuation ; un système hégémonique est donc structurellement défectueux et voué à l'effondrement. Contrairement aux systèmes pluralistes (équilibre des pouvoirs), les systèmes concentriques (hégémoniques) ont une capacité limitée d'homéostasie et sont moins flexibles, car moins adaptés à la nature dynamique et spontanée-créative de la réalité.

Kissinger a formulé son éloge du système d'équilibre des pouvoirs et sa critique du système hégémonique au milieu du 20ème siècle, mais ce n'est que le 1er janvier 1990 que Charles Krauthammer a annoncé l'avènement du "Moment unipolaire" dans les pages de Foreign Affairs, un forum semi-officiel de communication des opinions de l'élite politique américaine. Cela a activé le désir révolutionnaire, presque trotskiste, de la superpuissance victorieuse de la guerre froide de transformer le monde selon les critères de l'idéologie démolibérale.

Sur la Russie

Kissinger s'est engagé dans une autre direction. Contrairement aux dictats de la tradition politique yankee et de l'idéologie d'État, le secrétaire d'État des administrations des présidents Richard Nixon et Gerald Ford a cherché à intégrer d'autres centres de pouvoir au sein du système mondialiste yankee, plutôt que de les vaincre ou de les détruire.

Il s'agit avant tout de l'assouplissement des relations avec l'Union soviétique dans les années 1970, alors que les États-Unis sont enlisés en Indochine et perturbés par l'effondrement de leurs sous-systèmes socio-culturels et économiques internes. Le rapport entre la taille des armements de l'URSS et des États-Unis commence à se rapprocher dangereusement de la parité pour ces derniers.

Washington perd la guerre froide et craint une défaite géopolitique en Europe. Son élite dirigeante en vint à la conclusion que le pays avait besoin d'un moment de répit, tandis qu'en matière de politique étrangère, il fallait apaiser les tensions et gagner du temps. L'architecte de cette politique fut Kissinger, qui fut plus tard critiqué par le récit "Cassandre" qui, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, donna naissance au mouvement néoconservateur (qui n'avait pas encore de nom à l'époque).

La position de Kissinger sur la guerre actuelle en Ukraine s'est également écartée du politiquement correct. Il s'est montré sceptique quant à la possibilité de reprendre la Crimée et les territoires perdus par l'Ukraine au printemps 2022, refroidissant ainsi l'enthousiasme des partisans d'une hégémonie unilatérale de la grande puissance au drapeau Stars and Stripes, pour laquelle il serait nécessaire d'infliger une défaite décisive à Moscou. Kissinger a proposé de faire de l'Ukraine un tampon dans les relations avec la Russie, plutôt que d'envisager un "changement de régime" au Kremlin. Il a mis en garde contre la tentation de pousser la Russie dans les bras de Pékin avec une rhétorique aussi belliqueuse.

Sur la Chine

Le deuxième élément de la "grande stratégie" de Kissinger est l'ouverture des États-Unis à la Chine en 1972. Le secrétaire d'État de l'époque ne se contentait pas d'exploiter les fissures dans le bloc communiste et de retourner le plus faible des ennemis des États-Unis contre le plus fort - ce que Kissinger a pleinement réussi à faire et qui est encore considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de diplomatie, bien que les critiques reprochent à celui qui occupait alors le Harry S Truman Building à Foggy Bottom de ne pas avoir suffisamment exploité l'avantage de Washington et d'avoir fait des concessions trop importantes à Pékin sur la question de Taïwan.

Cependant, Kissinger voulait bien plus que monter le Zhönguó contre la Russie. Il voulait entraîner la République populaire de Chine dans la mondialisation yankee et faire de l'Empire du Milieu un partenaire junior de la bannière étoilée. Il ne croyait pas à la démocratisation et à l'occidentalisation de la Chine, estimant au contraire que - pour citer la déclaration de Xi Jinping lors de sa récente rencontre avec Joe Biden à San Francisco à la mi-novembre - "le monde est assez grand pour accueillir les États-Unis et la Chine". Il a cherché à construire un condominium mondial entre Pékin et Washington, convaincu de la nécessité de travailler ensemble pour maintenir l'ordre mondial (pax).

Ce qu'il ne croyait pas, c'est que les États-Unis seraient capables de maintenir cet ordre seuls. Il savait que l'effondrement de l'hégémonie américaine, structurellement instable, entraînerait également l'effondrement de l'importance mondiale des idéaux démocratiques libéraux yankees qui lui avaient permis, à la fin des années 1930, de trouver refuge en Amérique du Nord face aux national-socialistes allemands antisémites.

Kissinger a travaillé toute sa vie sur l'idée d'intégrer la Chine dans le système mondial yankee. Il voulait utiliser la préférence confucéenne du peuple chinois pour l'ordre et l'harmonie sociale, ce qui rappelle sa vision "européenne" du monde, dans laquelle il voyait le moyen d'harmoniser le globe comme un "concert de puissances" et la coordination des politiques des principaux acteurs au sein d'un système unique. Un autre facteur liant la Chine au sein d'un système mondial dirigé par les États-Unis était, dans sa conception, les avantages du commerce mondial, dont la sécurité des "goulets d'étranglement", sous la forme de détroits maritimes, devait être garantie par la thalassocratie nord-américaine.

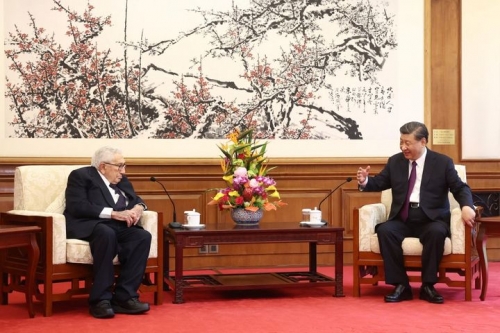

En juillet 2023, Kissinger a été reçu à Pékin, ce qui témoigne de la recherche par Xi Jinping de canaux de communication pour atténuer les relations tendues avec Washington. Kissinger estime que les puissances nord-américaine et chinoise ont une responsabilité l'une envers l'autre et envers le monde ; "l'une a besoin de l'autre", tandis qu'"un conflit impliquant la technologie moderne [...] serait un désastre pour l'humanité". En mai, il a déclaré que "les dirigeants des deux pays ont le devoir d'empêcher cela" et de renouveler les canaux de communication. En conséquence, la "ligne directe" présidentielle a été relancée lors du sommet de San Francisco, le 15 novembre, et les communications entre l'armée américaine et l'Armée populaire de libération de la Chine ont repris.

La façon dont Kissinger a géré le Zhönguó s'explique par sa profonde compréhension des déterminants civilisationnels de la politique étrangère du pays, qu'il a démontrée dans son ouvrage On China (2011). Grâce à sa compréhension de la logique culturelle qui sous-tend les ambitions géopolitiques de la Chine et des déterminants de ses modes politiques, il a été plusieurs fois l'envoyé de Washington dans le pays, même après sa retraite - la dernière fois le 20 juillet 2023.

Kissinger a su parler aux Chinois - à partir de son expérience du renseignement et donc d'un négociateur extrêmement difficile, Zhou Enlai - grâce à sa compréhension des principes fondamentaux de la civilisation chinoise : les relations mutuellement bénéfiques (guanxi) et le respect de la contrepartie (mianzi). Il a compris que pour briser l'hostilité et établir des relations avec Pékin, il fallait créer un climat de confiance et de respect mutuel. Il a utilisé ces connaissances lors de ses visites dans l'Empire du Milieu en 1971, préparant ainsi le terrain pour l'établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et la RPC.

L'herméneutique et les menaces qui pèsent sur elle

En tant que conseiller à la sécurité nationale (1969-1975) et secrétaire d'État américain (1973-1977), Kissinger a introduit une nouvelle habitude, à savoir l'étude minutieuse des documents de renseignement éclairant la vie, l'éducation et la carrière des dirigeants mondiaux avec lesquels il entrait en contact. Kissinger cherchait à les comprendre, à pénétrer leur vision du monde et leurs intentions. En ce sens, il était un "Européen", un homme "du monde", si différent des "provinciaux" yankees qui cherchent à interpréter et à évaluer le comportement des autres à travers le prisme de leur propre axiologie et de leurs codes culturels.

Cette méthode de Kissinger est parfaitement évidente dans son récent ouvrage Leadership: Six Studies in World Strategy (2023), sous-apprécié au niveau international et passé totalement inaperçu en Pologne, consacré à une analyse des motivations de Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar as-Sadat, Lee Kuan Yew et Margaret Thatcher. Kissinger formule sa vision de la politique extérieure américaine en tenant compte des codes géopolitiques et culturels des autres nations, tels qu'incarnés par leurs dirigeants politiques.

Kissinger a également mis en garde contre l'intelligence artificielle et les tendances civilisationnelles plus générales dont elle est une manifestation. Dans un article coécrit avec Eric Schmidt et Daniel Huttenlocher et publié dans le Wall Street Journal le 24 février 2023, il compare l'intelligence artificielle à l'invention de l'imprimerie en 1450. Or, si celle-ci a permis d'accélérer la communication du savoir humain abstrait et d'en étendre la portée, les nouvelles technologies d'aujourd'hui créent un fossé entre le savoir humain et sa compréhension.

Au niveau politique, on assiste à une compression temporelle des processus de décision à une échelle qui les empêche d'être menés de manière rationnelle, ce qui menace l'équilibre du système international. Selon Kissinger, à l'ère de l'intelligence artificielle, de nouvelles conceptions de la connaissance humaine et de la relation entre l'homme et la machine devront être développées. L'intelligence artificielle est, selon les auteurs de l'essai, une manifestation de l'ère de la "distraction", où il n'est plus difficile d'assimiler des concepts profonds. Étudier un livre aujourd'hui est devenu un geste non conventionnel", nous dit Kissinger. La connaissance herméneutique que l'auteur de Leadership et de On China a développée à propos de la psyché des nations et des dirigeants est en train de perdre du terrain.

Kissinger arrive à une conclusion non moins pessimiste que dans l'essai du WSJ dont il est question dans le chapitre final de son ouvrage Leadership; il y souligne l'importance de l'éducation humaniste et civique et du substrat religieux pour la formation des dirigeants politiques modernes dans les conditions de la méritocratie qui a aujourd'hui remplacé l'ancienne aristocratie.

Selon Kissinger, cependant, l'idéal de l'éducation humaniste est en train de mourir dans les universités, ce qui, à son avis, menace la formation de fonctionnaires compétents. Les universités, selon lui, forment des technocrates étroitement spécialisés et des activistes idéologisés. L'étude, selon Kissinger, perd sa perspective philosophique et historique plus large.

La disparition de la culture civique, à son tour, selon l'auteur de Leadership, provoque un fossé croissant entre la multitude du peuple et les élites. Les élites et le peuple se font de moins en moins confiance et sympathisent, ce qui fait que le système devient de plus en plus oligarchique et que les tendances populistes anti-oligarchiques se développent dans la société.

Le passage d'une culture écrite à une culture visuelle s'opère, comme le note Kissinger, par le biais d'Internet et des nouveaux médias, ce qui déforme considérablement la conscience collective de la société. Le raccourcissement de la perspective et l'émotionnalisation qui caractérisent l'ère de l'Internet menacent, selon lui, une compréhension plus profonde et holistique des faits.

L'analyse rationnelle cède le pas, selon Kissinger, à des images émotionnellement suggestives dans la nouvelle ère de l'Internet. Les moyens de communication de masse exercent également des pressions conformistes croissantes dont les décideurs ne peuvent se protéger. Cependant, la marge d'erreur acceptable dans la prise de décision, comme le souligne Kissinger, se réduit face à l'émergence de nouveaux défis tels que l'intelligence artificielle, la cyberguerre et les nouvelles tensions internationales.

À propos de l'Amérique

Ce n'est pas un hasard si Richard Nixon figure parmi les dirigeants mondiaux analysés dans les pages de Leadership. Kissinger, sans jamais être devenu mentalement américain, comprenait les États-Unis comme personne d'autre. Il est impossible de comprendre l'idée que les Yankees se font d'eux-mêmes et de leur pays sans lire Kissinger. Sa caractérisation du caractère national yankee peut être placée avec succès aux côtés de De la démocratie en Amérique (1835-1840) d'Alexis de Tocqueville, de L'Amérique (1986) de Jean Baudrillard ou de Qui sommes-nous ? (2004) de Samuel Huntington.

La phrase lapidaire tirée de Diplomatie de Kissinger, "Les États-Unis ne peuvent ni se retirer du monde ni le dominer", résume le mieux la "tragédie" du rôle international de cette superpuissance. Comme dans le cas de la Chine (dans l'ouvrage On China), Kissinger approfondit les déterminants psycho-politiques des projets internationaux des États-Unis et met en évidence les déterminants mentaux et culturels de leur politique étrangère. Alliant l'expérience de l'homme d'État à la sensibilité de l'historien, il identifie les composantes de l'attitude nationale des Américains à l'égard du monde extérieur et de leurs perceptions politiques. A titre d'exemple, citons trois de ces traits du caractère national yankee relevés et décrits par Kissinger :

Premièrement, les Américains rejettent la conception européenne (associée à Richelieu) de la raison d'État comme la poursuite par des moyens rationnels d'objectifs de politique étrangère rationnellement mesurés et donc d'intérêts rationnellement définis. Le moralisme est ancré dans les hypothèses de la république nord-américaine qui, du point de vue des autres centres de pouvoir et du système international dans son ensemble, est un facteur de désorganisation et une menace pour la durabilité de l'équilibre dynamique.

Nous devons ajouter que des représentants de sectes chrétiennes fondamentalistes se sont installés dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, traitant les préceptes moraux de cette religion au pied de la lettre et avec le plus grand sérieux. Alors que dans les pays orthodoxes et catholiques, des "soupapes de sécurité" ont été développées pour réconcilier la morale et l'anthropologie chrétiennes avec les exigences du fonctionnement du monde, aux États-Unis, la philosophie du "pragmatisme", supposant la possibilité d'"écraser" la réalité matérielle conformément aux exigences morales, est devenue populaire au début du 20ème siècle. Sous sa forme sécularisée des Lumières, dérivée d'un christianisme fondamentaliste, le moralisme a été inscrit dans les documents fondateurs des États-Unis et a trouvé son expression dans la jurisprudence judiciaire.

La leçon de Kissinger sur la "vision païenne du monde" est également pertinente sur ce point pour la Pologne, qui est liée à la république nord-américaine en déduisant sa politique extérieure de prémisses morales et idéologiques. En Pologne, cela n'est pas conditionné par le fondamentalisme chrétien, mais par un messianisme "latin" de liberté-république, et conduit à des échecs successifs du centre de pouvoir polonais dans ses relations avec les centres de pouvoir allemand et russe guidés par la "Realpolitik".

Deuxièmement, les Américains rejettent la conception européenne de la politique, qui consiste à gérer les problèmes plutôt qu'à les résoudre. Comme Lucius Cincinnatus, les Américains aimeraient, après avoir "gagné la guerre", "abandonner la politique" et retourner tranquillement "travailler la terre". Après avoir accompli sa mission, qui consiste à "résoudre le problème une fois pour toutes", le Yankee "rentre chez lui". Pour le yankee, la politique étrangère est une tâche qui a un début et une fin. En Europe, en revanche, la politique est comprise comme un processus qui n'a jamais de fin.

Ajoutons que le code culturel susmentionné du yankee trouve également ses racines dans le christianisme: dans la conception linéaire du temps qui atteint sa fin, après quoi le bonheur éternel est censé régner. Sous une forme sécularisée de l'idée des Lumières de la "paix éternelle", ce christianisme des fondamentalistes protestants a inspiré les visions yankees ultérieures de la "fin de toutes les guerres" et de la "justice" mondiale - du concept de la Société des Nations à celui du "Grand Moyen-Orient".

Kissinger, probablement inconsciemment, s'écarte ici de l'historicisme judéo-chrétien pour adopter une vision païenne du monde: le monde est un "devenir" continu sans "but" ni "logique" ; au-delà de ses frontières, aucun "monde meilleur" ne nous attend, car c'est celui dans lequel nous vivons qui est bon - parce qu'il est celui dans lequel nous vivons (le principe anthropique éthique). Le monde ne peut donc pas être "amélioré", mais seulement mal géré ou bien géré en fonction des intérêts de chacun et des interrelations de ses éléments ; une bonne gestion est telle que ces relations sont structurellement stables, et donc rationnellement prévisibles.

Troisièmement, le code politique yankee est un code libéral. Les Américains considèrent comme bon et juste un monde dans lequel le commerce remplace la guerre et le droit remplace la force. Les États-Unis se présentent comme les champions d'un ordre mondial régi par le droit. Ce courant traverse toute l'histoire intellectuelle des États-Unis et remonte bien plus loin que l'émergence de la Cour pénale internationale, l'idée d'"intervention humanitaire" après la fin de la guerre froide pour masquer les guerres d'agression, ou la fondation de l'ONU et avant elle de la Société des Nations. Kissinger, quant à lui, conçoit la politique à travers le prisme des rapports de force, ce en quoi il est extrêmement "anti-américain".

Le code yankee de compréhension de la politique, comme nous l'avons mentionné, est un code libéral. Le libéralisme expose au grand jour des idées chrétiennes sécularisées telles que la liberté, l'individu, l'égalité, le rationalisme, qui, dans la doctrine des églises chrétiennes d'Europe continentale, ont été "couvertes" par des formules philosophiques et culturelles qui atténuent leur contenu subversif. Chez les fondamentalistes protestants des colonies anglaises d'Amérique du Nord, déracinés du milieu civilisationnel européen, ces idées ont été mises au premier plan et ont ensuite trouvé leur expression dans la pensée séculière des Lumières nord-américaines et, enfin, dans le libéralisme yankee.

Kissinger l'Européen

Kissinger a écrit pour l'élite politique yankee, mais ses idées ne sont pas populaires parmi elle. Les États-Unis parient désormais sur l'encerclement et l'isolement de la Chine, plutôt que sur son intégration dans le système mondial qu'ils dirigent toujours. Washington traite la Russie et d'autres acteurs mondiaux non pas comme des piliers régionaux de l'ordre mondial, mais comme des rivaux à abattre ou à détruire. Les idées de Kissinger ne sont pas et ne seront pas mises en œuvre dans la politique étrangère américaine dans un avenir prévisible.

Car dans sa construction intellectuelle, sa mentalité et sa conscience, Kissinger n'était pas un Américain, mais un Européen. Malgré son départ d'Allemagne lorsqu'il était encore enfant et ses origines juives, Kissinger est toujours resté mentalement "allemand". C'est pourquoi ses analyses sont plus populaires en Europe continentale et en Chine qu'aux États-Unis, son pays d'origine. Le tempérament et la mentalité de Kissinger étaient purement "tellurocratiques".

En Pologne, qui se nourrit du ressentiment anti-européen (et surtout anti-russe), Kissinger est perçu de manière plutôt critique - comme insuffisamment anti-russe. La supériorité de Brzezinski sur Kissinger a été récemment démontrée par le conservateur polonais Marek A. Cichocki, qui a souligné l'idéologisation démolibérale de sa conception de la politique à l'égard de la Russie comme facteur de cette prétendue supériorité de Brzezinski.

Une telle évaluation de la part d'un conservateur serait bien sûr absurde, à moins de reconnaître le fait que les Polonais partagent l'idéologisation démolibérale avec les Américains - sauf que les conservateurs polonais, au lieu d'utiliser le terme libéral-démocrate, préfèrent "liberté-républicain". La différence n'est toutefois que cosmétique, car dans les deux cas, il s'agit de lier la raison à une sinistre superstition idéologique démolibérale.

Ronald Lasecki

Publié à l'origine dans Myśl Polska, numéro 51-52 (17-24.12.2023).

19:11 Publié dans Géopolitique, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diplomatie, henry kissinger, états-unis, politique internationale, histoire, hommage, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 janvier 2024

Clausewitz et la Russie

Clausewitz et la Russie

Daniele Perra

Source: https://novaresistencia.org/2024/01/04/clausewitz-e-a-russia/

L'étude de Clausewitz, ainsi que d'autres classiques de la doctrine militaire, nous permet de mieux comprendre la position historique de la Russie qui consiste à "se défendre en attaquant", ce qui a été évident tout au long de l'opération militaire spéciale.

Dans les Principes fondamentaux de la guerre, véritable manifeste de l'armée prussienne, dont la pertinence historique ne peut être comparée qu'au Livre rouge de Mao Zedong pour l'armée populaire de Chine, Frédéric II le Grand (également célébré par la cinématographie nationale-socialiste en Allemagne dans les années 1930 et 1940), affirme que la politique et l'armée, base de la préservation de la gloire de l'État, doivent toujours travailler ensemble pour déterminer les objectifs d'une campagne militaire. Car, selon lui, avant de se lancer dans une aventure guerrière, il faut toujours connaître le terrain d'affrontement, la force et les alliances de l'adversaire éventuel, afin de déterminer le temps et les moyens nécessaires [1].

Il n'est pas nécessaire de rappeler l'influence de l'œuvre de Frédéric de Prusse sur le Vom Kriege de Carl von Clausewitz, qui n'a jamais été achevé. Le théoricien militaire prussien, en effet, comme le souverain, souligne à la fois le lien fondamental entre guerre et politique et le fait que la guerre, sorte de duel prolongé, se présente toujours comme un acte de violence ayant pour but de réduire l'adversaire à sa volonté. Par conséquent, la force est le moyen, tandis que la réduction de l'ennemi à sa volonté est la fin.

Ceci permet d'approcher le thème de cette contribution : la relation entre la doctrine militaire russe et la théorie clausewitzienne. Clausewitz lui-même affirme que "le désarmement de l'ennemi est le but de la guerre" [2] : en d'autres termes, il s'agit de l'amener à une situation dans laquelle la poursuite de la belligérance conduit à des conditions de plus en plus désavantageuses: le désarmement total ou la menace d'un désarmement rapide. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus de changement réel dans l'équilibre du champ de bataille que la paix peut être justifiée.

Or, l'intervention directe de la Russie dans le conflit civil ukrainien visait avant tout à "désarmer l'ennemi", c'est-à-dire à le rendre inoffensif et à le soumettre à sa volonté. Pour ce faire, les stratèges russes ont suivi à la lettre le schéma clausewitzien, qui consiste à 1) conquérir une ou plusieurs provinces du territoire ennemi ; 2) chercher à négocier ; 3) se préparer à la défense, si la tentative de négociation échoue.

À cet égard, dans les Principes fondamentaux de la guerre mentionnés ci-dessus, Frédéric le Grand souligne que la guerre est toujours une concaténation d'actions offensives et défensives basées sur des plans différents. Les actions défensives, en ce sens, doivent toujours viser à épuiser l'adversaire, à inhiber sa volonté d'offenser - certaines des pratiques mises en œuvre par l'armée russe en Ukraine, telles que les pièges "aveugles" qui ont rendu les tentatives de déminage inutiles, stressantes et avec un risque considérable de pertes, et la préparation du terrain pour l'offensive, peuvent être emblématiques.

Une fois encore, Clausewitz, en écho au souverain prussien, affirme que "pour renverser l'ennemi, il faut mesurer l'effort à sa capacité de résistance" [3]. Cela nécessite bien sûr une évaluation des moyens disponibles et de la force de volonté de l'adversaire et de la sienne. Car la guerre est dominée par une sorte de trinité: l'instinct naturel aveugle, qui correspond à sa nature populaire; l'activité libre de l'homme, qui appartient à l'aspect du commandement; l'intellect pur, la finalité politique qui appartient à l'activité du gouvernement et la décision "schmittienne" de l'"état d'urgence". La trinité politique-guerrier, à son tour, fait ressortir les quatre éléments constitutifs de l'atmosphère dans laquelle se déroule la guerre: le danger, le défi physique, l'incertitude et le hasard. Et toute l'œuvre de Clausewitz vise à éduquer le décideur dans cette atmosphère précise: ou plutôt, dans son auto-éducation, en lui fournissant seulement des lignes directrices générales et une richesse d'idées et de concepts opérationnels (tirés de l'expérience et filtrés par une critique née de la dialectique hégélienne) avec lesquels son esprit peut s'enrichir.

Cette "trinité" démontre également que la théorie devient toujours infiniment plus complexe dès qu'elle entre en contact avec le champ spirituel lui-même. La guerre, en effet, est un "art" lié à une "matière vivante", l'homme. Comme l'affirme Clausewitz, "l'activité guerrière ne s'applique pas à la matière pure, mais aussi et toujours à la force spirituelle qui anime cette matière [la rend vivante] et il est impossible de séparer l'une de l'autre" [4].

Une approche similaire a été proposée par l'un des pères de la géopolitique: Karl Haushofer. Dans une tentative de donner une définition à une "science antimoderne" (inévitablement imprécise) qui dépassait la sphère étroite du déterminisme géographique (dans laquelle les auteurs d'aujourd'hui ont tendance à opérer), Haushofer a déclaré: "La géopolitique sait parfaitement qu'il y aura toujours de grands esprits qui ne se contenteront pas de la médiocrité; elle sait qu'il est toujours nécessaire que des ruptures, de nouvelles fécondations et de nouvelles formations se produisent. En raison de l'arbitraire qui caractérise l'action politique humaine, la géopolitique ne peut se prononcer avec précision que dans environ 25% des cas. N'est-ce pas déjà un bon résultat si, dans une évolution où tout doit être laissé à l'arbitraire humain et aux humeurs des masses, au moins un quart des cas accessibles à la prévoyance et à la raison active sont prédits par la géopolitique" [5]?

Cela s'applique donc aussi à l'effort de guerre, où il y a toujours un élément de hasard dicté par le fait que, malgré l'énorme développement des appareils d'espionnage et/ou de surveillance (y compris les relevés par satellite) et leur efficacité, on ne peut jamais avoir d'informations sûres à 100% sur les capacités réelles de l'adversaire. En ce sens, par exemple, on ne peut exclure la possibilité que les Russes aient initialement fait des évaluations erronées de la capacité de résistance de l'Ukraine (étant donné que, sans l'intervention massive qu'a été le soutien occidental, Kiev se serait effondrée au bout de quelques mois); tout comme il semble évident que les dirigeants militaires ukrainiens ont fait une erreur, peut-être guidés par des évaluations tout aussi erronées de l'OTAN, au moment de lancer la soi-disant "contre-offensive". Cela montre que, indépendamment des données technologiques, l'élément prédominant du conflit reste le risque; et les qualités prédominantes de l'esprit dans une situation risquée sont, pour revenir à Clausewitz, le courage et la détermination, qui doivent être compris comme un acte d'intelligence qui prend conscience de la nécessité du risque et détermine le "triomphe de la volonté". Si la guerre change constamment de nature, l'esprit humain doit pouvoir s'y adapter tout aussi rapidement. Le "décideur" schmittien, pour ne pas se retrouver dans une impasse, doit veiller à ce que sa décision soit composée de plusieurs actes, afin que le "précédent" puisse devenir, dans toutes ses manifestations, le paramètre et la mesure de l'action suivante. En d'autres termes, il doit être capable d'apprendre et de comprendre ses erreurs pour évoluer et pouvoir les utiliser contre l'adversaire. A cet égard, la Russie (dont la doctrine militaire ne contient pas de méthode univoque de conduite des opérations militaires), contrairement à son adversaire direct actuel, a développé la capacité de "recoudre" les actions de combat en fonction des besoins spécifiques du moment (capacité déjà démontrée lors du second conflit en Tchétchénie et lors de la confrontation en Géorgie en 2008), en exploitant, outre sa puissance de feu supérieure, l'instinct d'adaptation d'éléments conventionnels et asymétriques; un facteur indispensable, à savoir que les forces russes ne disposent plus de l'avantage numérique - en termes de capital humain utilisable dans le conflit - qu'elles pouvaient avoir à l'époque soviétique. Ce facteur, après presque deux ans de guerre conventionnelle, nuit à la partie ukrainienne, dont le réservoir (où puiser le soutien à l'effort de guerre) est de plus en plus étroit et ne peut être remplacé, même par un recours massif à des forces mercenaires. Dans un avenir proche, cela conduira à une intervention directe de l'OTAN dans le conflit ou, plus probablement, à l'abandon progressif de la "cause ukrainienne", avec pour conséquence la recherche d'une solution négociée.

Pour revenir au niveau théorique, tout comme l'approche de Haushofer en matière de géopolitique, la valeur de la pensée de Clausewitz (et c'est ce qui rend son œuvre encore pertinente aujourd'hui, malgré l'évolution évidente des méthodes de combat) réside dans la revendication du caractère politique et spirituel de l'activité de la guerre et dans la polémique contre les tentatives de la soumettre aux schémas rationalistes des modèles dérivés de ce que l'on appelle le "siècle des Lumières". Un domaine dans lequel, par ailleurs, un autre théoricien militaire important du 19ème siècle, qui a servi à la fois Napoléon et le tsar et est étudié à West Point, a excellé : le Suisse Antoine-Henri Jomini, qui mettait l'accent sur les caractéristiques "géométriques" (lignes stratégiques, bases, points clés, quadrilatères défensifs) et logistiques du conflit.

Ainsi, si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, idée qui a conduit Engels et Lénine à apprécier grandement l'œuvre de Clausewitz et à faciliter sa diffusion dans les écoles militaires soviétiques, la politique est la sphère d'intelligence de l'État considéré comme une "personne collective politico-spirituelle" (Friedrich Ratzel). Et encore une fois, si la guerre n'est jamais une activité autonome par rapport à la politique, il est clair qu'un Etat apolitique (par exemple l'Italie d'aujourd'hui, où la politique est réduite au minimum, à la simple gestion des affaires intérieures) ne peut pas "faire la guerre", mais simplement s'aligner docilement et/ou participer, toujours "au minimum", à l'effort de guerre d'autrui.

Cet aspect impose également un autre type de raisonnement, qui différencie les approches "occidentales" des conflits des approches plus proprement "orientales". Dans le cas "occidental", en effet, au moins depuis la Première Guerre mondiale (mais on peut en dire autant de la guerre civile américaine), on est confronté à une interprétation du conflit selon une clé essentiellement économique, où les flux d'argent priment sur les flux de sang: l'affrontement militaire, même s'il est présenté selon une clé existentielle et/ou eschatologico-messianique (le "bien" contre le "mal absolu"), doit toujours être évalué en termes d'opportunités, de coûts et de transferts purement matériels. Par exemple, dans le cas du conflit actuel à Gaza, l'exploitation des ressources gazières de la mer adjacente à la Bande ou la transformation de la Bande elle-même en une attraction touristique une fois le "problème palestinien" éliminé. L'approche "orientale", quant à elle, est restée, depuis l'époque de Sun Tzu, une approche presque exclusivement politique: l'action guerrière, si elle est inévitable, doit avant tout produire des avantages et des résultats politiques tangibles.

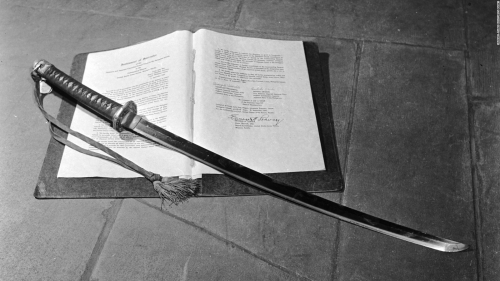

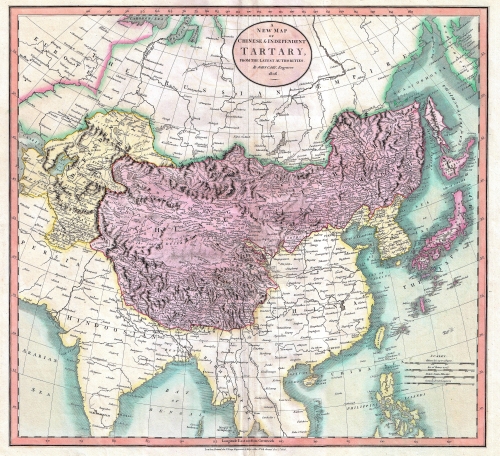

Aujourd'hui, quel est le principal avantage politique dans le cas spécifique de la Russie? Sans tenir compte du niveau des relations internationales et de l'évolution de leur structure centrée sur les États-Unis, la réponse est assez simple: la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Les forces armées russes - comme l'indique également le plus important centre d'études stratégiques de l'atlantisme (le Rand Corp) - sont structurées avant tout pour défendre le territoire russe [6]. Même l'attaque, en ce sens, fait toujours partie d'une stratégie défensive plus complexe. C'était le cas à l'époque de Pierre le Grand et de Catherine II, qui considéraient l'expansion des frontières impériales comme nécessaire pour sauvegarder le noyau intérieur de l'État russe; c'était le cas à l'époque soviétique, lorsque Staline a opté pour la formation d'une structure d'États satellites proches des frontières occidentales de l'URSS; c'est le cas aujourd'hui, alors que cette "structure" (et avec elle l'Union soviétique) s'est effondrée à la suite de la fin de la guerre froide, laissant la Russie à découvert et facilement attaquable sur plusieurs fronts. L'affrontement contre Napoléon, auquel Clausewitz participa activement en quittant la Prusse (contrainte par Napoléon de participer à la campagne de Russie) et en rejoignant l'armée du Tsar, fut également purement défensif; Clausewitz participa à la bataille de Borodino, magistralement décrite par Tolstoï dans Guerre et Paix, qui, si elle n'empêcha pas le souverain français d'entrer à Moscou, décima son armée et rendit vain tout espoir d'une victoire complète.

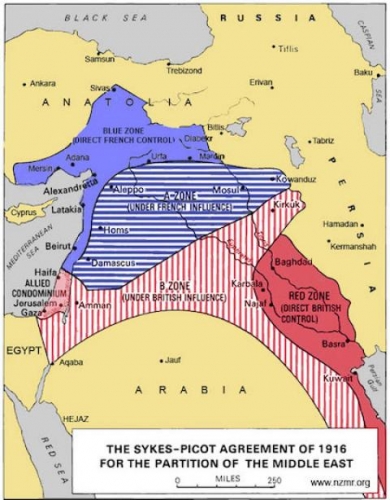

Bien qu'il ait apprécié les dons militaires et stratégiques de Bonaparte (capable, plus encore que Frédéric le Grand, de transformer la guerre d'une partie d'échecs entre dynasties aristocratiques en une cause populaire exigeant l'engagement actif des masses), Clausewitz a rejeté son message anti-traditionnel sous-jacent, lié à l'idéologie libérale issue de la Révolution française. Cela a conduit Napoléon lui-même à donner naissance au premier texte sioniste de l'histoire européenne, non sans les intérêts géopolitiques spécifiques qui conduiraient plus tard les Britanniques à soutenir la même cause: la "Proclamation à la nation juive" [7]. La Proclamation, qui ne fut jamais publiée en raison de l'échec de la campagne au Levant, disait: "Bonaparte, chef des armées de la République française en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine, les Israélites [...] La Grande Nation [la France], qui ne fait pas commerce d'hommes et de pays [...] ne vous demande pas de conquérir votre héritage. Non, elle vous demande seulement de prendre ce qu'elle a déjà conquis. Et, avec votre appui et votre permission, de rester maîtres de cette terre" [8].

Les valeurs de la Révolution française et les idéaux des Lumières et de la franc-maçonnerie ont également inspiré le colonel russe Pavel Ivanovitch Pestel, l'un des principaux acteurs des révoltes décembristes dont l'objectif politique, outre l'établissement d'un gouvernement républicain en Russie, était la création d'un État juif dans le Levant ottoman [9].

Notes:

[1] Federico il Grande, I principi fondamentali della guerra, Tumminelli Editore, Rome 1940, p. 22.

[2] C. von Clausewitz, Pensieri sulla guerra, Oaks Editore, Milano 2022, p. 8.

[3] Ibidem, p. 23.

[4] Ibidem, p. 59.

[5] K. Haushofer, Che cos'è la geopolitica, "Eurasia. Rivista di studi geopolitici". Vol. LI, n. 3/2018.

[6] Voir S. Boston - D. Massicot, The Russian way of warfare, www.rand.org.

[7] S. Azzali, Theodor Herzl e il Sultano, "Eurasia. Rivista di studi geopolitici", Vol. LXXIII, n. 1/2024.

[8] J. Attali, Le juifs, le monde et l'argent, Fayard, Parigi 2002, p. 333.

[9] Theodor Herzl e il Sultano, ivi cit.

17:57 Publié dans Histoire, Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clausewitz, polémologie, russie, prusse, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 janvier 2024

La logique de l'atlantisme de Palmerston à nos jours

La logique de l'atlantisme de Palmerston à nos jours

Maxim Medovarov

Source: https://www.geopolitika.ru/article/k-logike-atlantizma-ot-palmerstona-do-nashih-dney

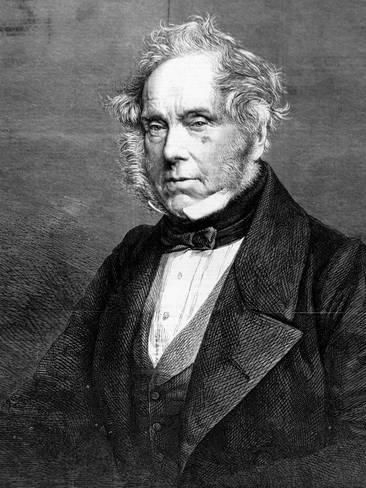

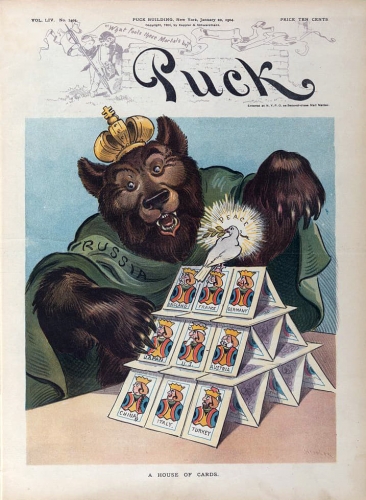

Pour comprendre la logique de l'atlantisme, y compris sa logique actuelle, il suffit de prendre un exemple probant - les événements des années 1830. De 1830 à 1841, les leviers de l'atlantisme mondial étaient en fait entre les mains de Palmerston, surnommé Palm (PAM) - le magicien pan-atlantique. Officiellement simple ministre des affaires étrangères sous les faux premiers ministres Gray et Melbourne (un homme et une ville australienne), Palmerston a en fait déterminé toute la géopolitique britannique pendant ces onze années (à l'exception d'une très courte pause en 1834-35, lorsque le roi Guillaume IV a nommé pour la dernière fois dans l'histoire un premier ministre, à savoir Wellington, contre la volonté du Parlement, mais Palmerston a de nouveau fait ce qu'il voulait et a mis le roi à sa botte).

Palmerston est un précurseur direct de l'OTAN, et le système qu'il a créé était en avance sur son temps, face à l'immaturité de la situation internationale de l'époque, à son impréparation à s'opposer au programme atlantiste jusqu'au bout. C'est pourquoi ce dernier n'a pas été pleinement réalisé du vivant de Palmerston (qui a absolument dominé la scène politique britannique de 1827 à sa mort en 1865).

Pour comprendre la logique dans laquelle les atlantistes opèrent encore aujourd'hui, il est préférable de se pencher sur la géopolitique de Palmerston, car elle était beaucoup plus prononcée que celle de ses successeurs, pas toujours cohérents et parfois effacés. Aujourd'hui, tout le monde discute du problème que pose la Guyana-Essequibo, que le Venezuela traîne depuis Palmerston jusqu'à aujourd'hui donc depuis 192 ans. Mais à l'époque, il ne s'agissait pas d'un événement unique, mais d'une stratégie bien pensée, incluse dans une chaîne d'événements similaires.

La logique des actions de Palmerston et de ses prédécesseurs et successeurs directs était simple et peu compliquée, voire grossière, et pouvait être comprise par un écolier. Étonnamment, seuls quelques dirigeants d'autres États l'ont comprise et ont osé s'y opposer, tandis que la majorité d'entre eux ont été pris par surprise.

L'action du "Magicien de la Pan-Atlantique et Cie" s'articule autour de trois axes :

- Éliminer tous les grands États continentaux, très petits en termes de territoire mais disposant de ports maritimes incroyablement favorables en prise avec les régions environnantes, et les transformer en avant-postes de la puissance navale britannique en tant qu'États fantoches (et seulement s'ils étaient très chanceux - fragmenter les États continentaux eux-mêmes en plusieurs morceaux) ;

- soutenir une alliance de libéraux et de gauchistes pour organiser des activités révolutionnaires et mener des guerres civiles contre les conservateurs (en d'autres termes, exporter la révolution) ;

- le tout accompagné d'un traitement tout à fait bestial de sa propre population et d'une détérioration constante de son niveau de vie. Paradoxalement, l'atlantisme fonctionne toujours au profit d'un cercle étroit d'élites et jamais au profit des masses de leurs propres pays, qui ne tirent aucun bénéfice réel de l'exploitation coloniale du reste du monde.

Voyons maintenant où les deux techniques susmentionnées ont apporté aux atlantistes de l'ère Pam un succès retentissant, et où elles ont échoué, et pourquoi. Le lien avec notre époque est direct : les tactiques géopolitiques des atlantistes n'ont pas changé de manière significative.

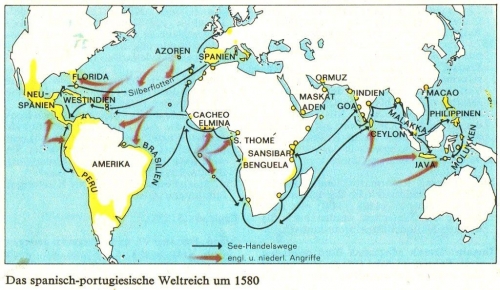

À la fin des années 20 et au début des années 40 du 19ème siècle, les atlantistes ont toujours eu recours à la même astuce géopolitique, à savoir "prendre un morceau de côte et en faire un avant-poste de la mer". C'est ainsi que se sont déroulés les événements suivants :

- Les Britanniques arrachent un morceau de territoire contesté pendant les guerres entre l'Argentine et le Brésil et en font l'État fantoche de l'Uruguay (1828), qui tombera plus tard (dans sa zone côtière) sous la dépendance de la France atlantiste ;

- les Britanniques arrachent aux Pays-Bas le nouveau royaume fantoche de Belgique (1830) pour faire contrepoids à la France, aux Pays-Bas et à la Prusse ;

- l'arrachement à l'Empire ottoman d'une partie non viable de la Grèce méridionale, dépendante des forces de la mer, l'assassinat subséquent du président pro-russe Kapodistria (1831) (portrait, ci-dessus) et la transformation de la Grèce en une marionnette de Londres avec endiguement simultané des Turcs ;

- le démembrement de la Grande Colombie à la mort de Bolivar (1830-31), y compris l'arrachage de la région du fleuve Essequibo au profit de la Guyane britannique (Guyana) ;

- la saisie des îles Malouines à l'Argentine (1833) ;

- le démembrement des Provinces-Unies d'Amérique centrale après le renversement du protégé britannique en cinq États nains et faibles (1838-40), avec la consolidation simultanée du Honduras britannique (Belize) ;