jeudi, 19 février 2026

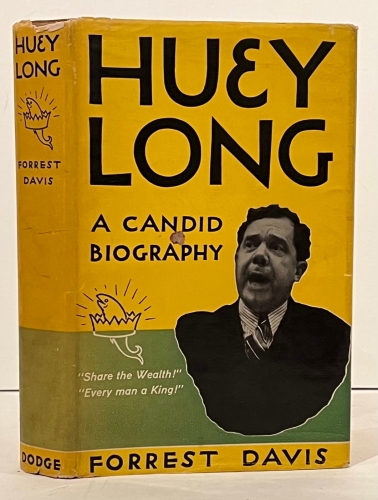

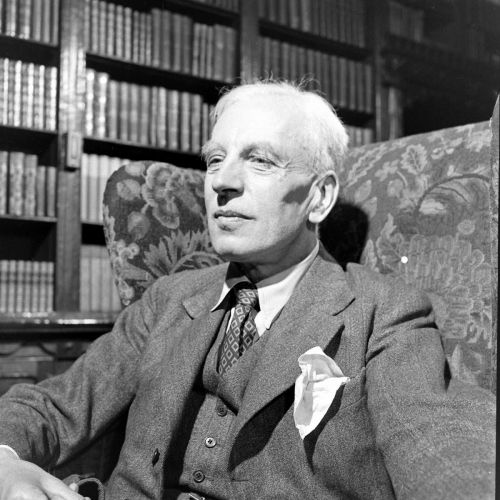

Le Monde et l’Occident selon Toynbee

Le Monde et l’Occident selon Toynbee

Claude Bourrinet

Arnold Toynbee donna à la BBC des conférences, en 1952, qu’il groupa dans un petit livre qui a pour titre Le monde et l’occident.

Celui-ci se présente en deux volets. D’abord, une réflexion qui tente d’identifier des lois inhérentes au choc des civilisations. Puis un ensemble de documents historiques. Nous nous en tiendrons à la première partie.

En 1952, les empires européens, notamment britannique et français, sont sur le point de s’effondrer. Les Britanniques ont quitté l’Inde, et les Français perdent l’Indochine, en attendant l’Algérie. Cette domination mondiale de nations d’Europe occidentales semblait, quelque vingt ans auparavant, pérenne, et destinée à demeurer indéfiniment, quoique les Anglais aient promis de laisser aux autochtones la maîtrise de leur pays.

En initiant son titre par l’évocation du monde, avant celle de l’Occident, Toynbee révèle l’axe de sa réflexion. Il tente d’échapper à l’inévitable déformation perspectiviste qu’induit la surévaluation d’une appartenance. Il répudie toute appréhension journalistique, et même la strate que Hegel nomme l’Histoire immédiate. Il s’agit de dégager des constantes qui, si elles ne sont pas des lois, permettent de rendre visibles des évolutions peut-être prévisibles.

Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.

Et en plaçant prioritairement le « monde » devant un Occident qui paraît avoir conquis la planète, il laisse entendre que l’avenir lui appartient avec une probabilité certaine.

Depuis quatre ou cinq cents ans, « le monde et l’Occident s’affrontent ». Mais c’est le monde qui a dû subir les assauts occidentaux, désastreux, terribles. Un monde qui, pourtant constitue, et de loin, la majorité de l’humanité.

Parmi les « civilisations » que Toynbee énumère, il y a les Russes, les Musulmans, les Hindous, les Chinois et les Japonais. Or, chacune de ces civilisations a essuyé des agressions féroces de la part de l’Occident. Les Russes, en 1941, 1915, 1812, 1709, 1610 ; les peuples d’Asie et d’Afrique, dès le XVe siècle. En outre, les Occidentaux ont dévoré ce qui restait de la planète: l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Les Africains furent transportés en masse, comme esclaves, de l’autre côté de l’Atlantique, et les peuplades autochtones de l’Amérique éradiquées, ou soumises.

Ce sont des réalités historiques qui suscitent, chez les Occidentaux, un malaise, ou de l’indignation. Mais il s’agit, bien entendu, de se mettre à la place des peuples du monde, et d’essayer de comprendre ce qu’ils éprouvent, à savoir la colère.

Toynbee, alors, passe en revue ces peuples.

Les Russes sont chrétiens, mais orthodoxes, car convertis par Constantinople. Le communisme est une foi qui suit la logique de l’exaltation religieuse de l’ancienne religion. La haine entre les orthodoxes et l’Eglise catholique est plus que millénaire. Toutefois, la Russie (soviétisée) et l’Occident se trouvent maintenant dans une séquence post-chétienne. Or, on note, dans la longue histoire de leurs relations, la même hostilité. L’Occident a toujours voulu détruire la Russie. Pour Toynbee, cette récurrence de l’agressivité occidentale explique que les Russes aient toujours opté pour des régimes autoritaires, centralisateurs, militarisés, le tsarisme, ou le communisme. C’était soit la tyrannie, soit l’anéantissement.

Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.

Pour se défendre, la Russie arriérée a adopté l’’armement occidental, ce qui lui a permis de mettre fin à la domination mongole, au XVIe siècle. Elle en a profité pour conquérir les terres de l’Oural et de Sibérie. Mais elle avait toujours du retard : les Polonais se sont emparés de Moscou durant deux ans, en 1610, grâce à la supériorité de leurs armes, et les Suédois ont coupé la Russie de son débouché sur la Baltique, au XVIIe siècle. C’est pourquoi Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, a mené dans son pays une révolution technique, qui a donné in fine la victoire sur l’Empire napoléonien. C’est le même schéma qui prévaut en 1917, avec, en plus, une arme idéologique typiquement occidentale, le marxisme: la Russie bolchevique a accéléré la concentration industrielle par besoin de puissance militaire: la victoire sur les Allemands n’a pas d’autre source.

Toynbee transfère ce cas de figure à d’autres civilisations: le Japon avec l’ère Meiji, en 1868, bouleversement du vieux Japon, qui a amené une occidentalisation forcenée, d’abord technique et scientifique; la Chine avec le Kouo-Min-Tang, créé par Sun Yat-sen en 1912, puis avec les communistes; les musulmans qui, après un déclin aux XVIIIe siècle succédant à une série de conquêtes apparemment irrésistibles, jusqu’au siège de Vienne, en 1682-1683, essayèrent de se redresser, d’abord en Egypte, avec, en 1839, Mehemet-Ali Pacha.

C’est surtout en Turquie que le sursaut est spectaculaire: après la grande guerre russo-turque de 1768-1774, une réforme militaire fut diligentée par le sultan Selim III, qui monta sur le trône en 1789. Mais c’est surtout, un peu plus d’un siècle plus tard, en 1919, qu’un jeune officier, Mustapha Kemal Ataturk, décréta que les Turcs devaient s’occidentaliser.

Il faut noter que ces bouleversements énergiques étaient souvent le fait d’officiers, par exemple ceux qui entouraient Pierre le Grand, ceux qui tentèrent un coup d’état – qui échoua – en 1825, contre Nicolas 1er. Pourquoi? Parce que l’armée est la première concernée par la question technique, gage d’efficacité et de puissance.

Je ne vais pas entrer dans tous les aperçus d’une analyse qui est souvent passionnante. Mais il est opportun de s’arrêter sur deux questions capitales.

La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.

La première concerne les conséquences, pour une civilisation, de l’adoption d’un aspect important – comme la technique – d’une autre civilisation présumée « supérieure » (en puissance). Prenons le cas de deux nations d’extrême Orient, le Japon et la Chine. Le premier a rejeté violemment les Espagnols et les Portugais du pays, au XVIIe siècle, et la seconde les Occidentaux au XVIIIe. Les raisons de cette expulsion sont religieuses. La conversion d’une élite de ces pays au christianisme menaçait de susciter une « cinquième colonne » au sein des instances dirigeantes, et d’ouvrir la porte à la conquête étrangère. En outre, la religion est le cœur d’une civilisation, surtout si celle qui aspire à la remplacer est une foi fanatique, intolérante et dominatrice, ce qui n’est pas le cas des spiritualités orientales.

Or, les Européens, à partir de la fin du XVIIe siècle, prennent une certaine distance par rapport aux religions, catholique et protestante. Leur mode de fonctionnement politique et leurs rapports avec le reste du monde se font sur le mode de la puissance sécularisée. A ce titre, ils paraissent plus acceptables, car ils ne cherchent plus à convertir.

L’emprunt de moyens techniques, notamment pour l’armement, semble, a priori, être un ajout sans grand danger à l’identité civilisationnel d’un pays. Mais c’est une erreur de penser ainsi, et le prisme uniquement utilitariste relève d’une mauvaise perception des conséquences à long terme (cela peut mettre un siècle pour s’actualiser) pour la vie du pays, jusqu’aux moindres replis de l’existence. Car, pour utiliser la technique, il faut des hommes qui soient formés pour ce faire, qui en ait l’intelligence de l’usage, qui soient émancipés des traditions, qui ait de l’esprit d’initiative, qui soient curieux des innovations. Il faut aussi un Etat moderne, donc, à terme, des «citoyens». Tout cela crée des hommes individualistes et «libres». Les formations que les jeunes Japonais suivirent en Occident ne furent pas vaines: ils en ramenèrent les idées de progrès, de confort personnel, de nationalisme, etc. L’adoption de la technique occidentale aboutit fatalement à l’occidentalisation intégrale de la société traditionnelle, donc à sa destruction, comme la grippe, bénigne pour un Européen, provoqua des millions de morts en Amérique, chez les Indiens, et chez les peuplades du Pacifique.

A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.

A ce destin fatal, deux attitudes sont possibles: soit une résistance à mort, soit une adaptation inévitable.

Une autre interrogation concerne notre avenir, celui d’un monde désormais occidentalisé. Remarquons que Toynbee aspire à une unité politique du monde, à un Etat unificateur, capable d’instaurer une paix universelle. Mais sur quelles bases? Il observe qu’au milieu du IIe siècle de notre ère, un immense espace, du Gange au Tyne, de l’Inde à la « Bretagne » (l’Angleterre) était occupé par trois Empires, l’Empire romain, celui des Parthes, et l’Empire Kouchan, qui avaient connu l’empreinte hellénique, et qui évitaient de se faire une guerre d’extermination. La paix régnait de facto, par l’équilibre des puissances.

Toutefois, pour créer ces empires, il avait fallu beaucoup batailler, souffrir. Et cette paix, qui ressemblait à un repos bien mérité, n’était pas satisfaisante pour les aspirations du cœur et de l’esprit. La vie sociale s’était stabilisée, mais au prix d’un ennui mortel. Le dard avait été retiré, mais le vide s’immisçait partout. Il fallait une raison de vivre, et ce fut une religion orientale, parmi d’autres concurrentes, une spiritualité transcendante, qui ouvrait un autre monde beaucoup, une eschatologie, un rêve millénariste, au prix d’une hellénisation de son corpus philosophique et artistique, ce fut le christianisme qui l’emporta dans l'Empire romain. Puis il y eut l'islam dans les autres parties de cet espace.

« Un dénouement historique similaire va-t-il s’inscrire dans l’histoire inachevée de la rencontre entre le monde et l’Occident ? Nous ne saurions le dire, puisque nous ignorons ce qui arrivera. Nous pouvons seulement dire que, ce qui s’est déjà produit une fois, au cours d’un autre épisode de l’histoire, reste une des possibilités de l’avenir. »

17:19 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : arnold j. toynbee, toynbee, histoire, livre, occident, occidentalisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie

Pourquoi la Doctrine Monroe ne peut pas être rétablie

Patrick Frise

Source: https://es.sott.net/article/103531-Por-que-no-se-puede-re...

La Doctrine Monroe occupe une place inhabituelle dans le discours politique américain. Elle est souvent invoquée comme si elle représentait une norme permanente de gouvernance de l’hémisphère, susceptible d’être réactivée ou appliquée par toutes les administrations ultérieures. Dans son utilisation contemporaine, elle est fréquemment considérée comme une déclaration d’autorité américaine sur l’hémisphère occidental ou comme une justification pour l’intervention contre des puissances étrangères et des gouvernements régionaux.

Cette interprétation ne reflète pas le texte tel qu’il a été rédigé, ni les circonstances qui l’ont fait naître, ni les limites que ses auteurs lui ont assignées.

La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.

La Doctrine Monroe n’était pas une doctrine destinée à conforter une politique permanente. Il s’agissait d’une proclamation circonstancielle émise en réponse à une série de préoccupations géopolitiques concrètes au début du 19ème siècle. Une fois ces conditions disparues, la doctrine a perdu sa signification opérationnelle. Ce qui en reste aujourd’hui n’est pas une politique vivante, mais un texte historique qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour justifier une autorité qu’elle n’a jamais conférée.

La doctrine est née du message annuel du président James Monroe au Congrès en décembre 1823. À cette époque, le paysage politique des Amériques évoluait rapidement. Le Mexique avait obtenu son indépendance de l’Espagne en 1821. Les provinces d’Amérique centrale, y compris celles qui deviendront plus tard le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica, avaient déclaré leur indépendance la même année. L’Amérique du Sud était en révolte depuis plus d’une décennie. Ces mouvements s’étaient en grande partie achevés au début des années 1820, bien que leur stabilité politique restait incertaine. En Europe, les guerres napoléoniennes venaient de se terminer, et les monarchies conservatrices organisées sous l'égide de la Sainte-Alliance revendiquaient le droit de réprimer les révolutions libérales et de restaurer les régimes traditionnels. La France intervint militairement en Espagne en 1823, ce qui suscita la crainte que les puissances européennes puissent aider l’Espagne à récupérer ses anciennes colonies. Pendant ce temps, la Russie avançait dans ses revendications territoriales le long de la côte pacifique de l’Amérique du Nord.

C’est en réponse à ces événements que Monroe a formulé ce qui sera plus tard appelé la Doctrine Monroe. Les passages pertinents du message sont explicites quant à leur portée. Monroe affirma que les continents américains, « en raison de leur statut libre et indépendant qu’ils ont assumé et maintiennent », ne devaient pas être considérés comme soumis à une future colonisation par les puissances européennes. La clause conditionnelle est essentielle. L’interdiction de la colonisation était directement liée à l’indépendance existante des États américains, et non à une revendication d’autorité américaine sur eux. Monroe souligna également que les États-Unis n’interviendraient pas dans les affaires intérieures de l’Europe ni dans ses colonies existantes. « Lors des guerres entre puissances européennes, dans des affaires qui les concernent », dit-il, « nous n’avons jamais pris part, car cela ne concorde pas avec notre politique. » L’action américaine, expliqua-t-il, serait défensive et limitée aux circonstances où des droits américains seraient piétinés ou sérieusement menacés.

Rien dans la proclamation n’affirmait le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres États américains, d’exercer une autorité de supervision ou de contrôler la politique régionale. La doctrine fonctionnait comme une mise en garde diplomatique à l’extérieur, non comme une déclaration d’autorité à l’intérieur. Elle était indissociable des conditions qui l’avaient engendrée. En 1823, les États-Unis ne disposaient pas des capacités militaires nécessaires pour imposer leur domination dans l’hémisphère. La puissance navale britannique, motivée par l’intérêt du Royaume-Uni pour le libre-échange plutôt que pour la restauration d’empires, était le principal élément dissuasif contre toute tentative de recolonisation européenne.

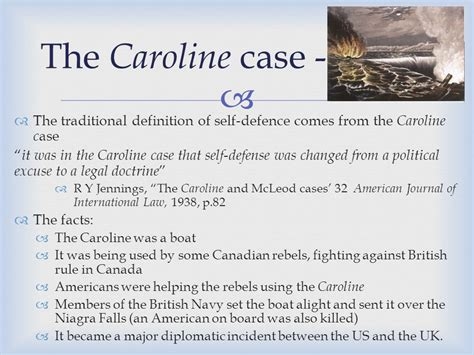

Cette conception de la modération n’était pas exclusive à Monroe. Après l’incident du navire Caroline en 1837, lors de la rébellion du Haut-Canada, le secrétaire d’État Daniel Webster formula ce qui serait plus tard connu sous le nom de doctrine Caroline. Dans sa correspondance avec les responsables britanniques, Webster rejeta les revendications étendues d’autodéfense préventive et insista sur le fait que toute utilisation de la force devait être justifiée par un besoin immédiat, écrasant, qui ne laissait pas d’autre choix que de délibérer sur les moyens ou le moment. L’incident, qui découla des tensions le long de la frontière entre le Maine et le Canada, reflétait le même principe sous-jacent que la Doctrine Monroe: l’usage de la force n’était permis qu’en dernier recours, lié à des menaces concrètes et limité par la proportionnalité.

Même au 19ème siècle, la Doctrine Monroe ne fonctionnait pas comme une norme de conduite internationale applicable. Les puissances européennes continuèrent d’intervenir en Amérique après 1823, notamment avec l’instauration par la France de l’empereur Maximilien au Mexique dans les années 1860. Plus significatif encore, les fondements réciproques de la doctrine se sont érodés lorsque les États-Unis ont abandonné leur propre engagement de non-intervention. À la fin du 19ème siècle, la politique étrangère américaine s’était nettement éloignée de la modération. La guerre hispano-américaine (1898) et le contrôle américain ultérieur sur Cuba et Porto Rico marquèrent un éloignement évident par rapport à la position de Monroe.

Ce changement fut officialisé avec le Corollaire Roosevelt en 1904, lorsque le président Theodore Roosevelt affirma que les désordres politiques dans l’hémisphère occidental pouvaient justifier l’intervention américaine pour empêcher toute participation européenne. Ce raisonnement inversait la logique de la Doctrine Monroe. Alors que Monroe mettait en garde contre l’ingérence extérieure, Roosevelt affirmait un droit discrétionnaire d’ingérence intérieure. Le corollaire ne découlait pas du texte de la Doctrine Monroe, mais la remplaçait.

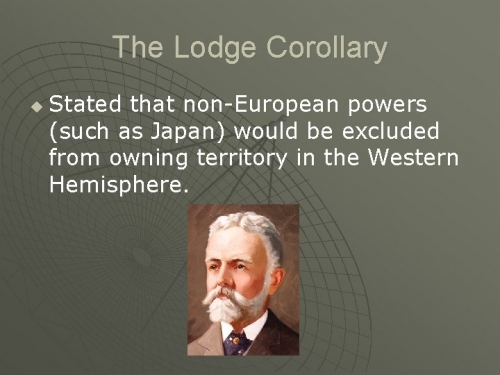

Le corollaire Lodge de 1912 illustre encore davantage à quel point la politique américaine s’était éloignée des prémisses originales fixées par Monroe. Proposé par le sénateur Henry Cabot Lodge et adopté par le Sénat, la résolution affirmait que les États-Unis s’opposeraient à l’acquisition de territoires dans l’hémisphère occidental par des puissances non américaines, même par le biais d'un contrôle privé ou corporatif. Bien plus restrictif que les interprétations ultérieures, le Corollaire Lodge marqua une déviation par rapport aux préoccupations de Monroe concernant la colonisation européenne formelle liée à la restauration post-napoléonienne. Il reflétait une importance croissante accordée à l’exclusion plutôt qu’à la réciprocité. Cependant, il ne visait pas à autoriser le changement de régime, la domination militaire ou la supervision politique des États américains.

Une fois que les États-Unis se furent engagés dans des interventions répétées dans toute l’Amérique centrale et les Caraïbes, et qu’ils se lièrent plus tard de façon permanente à la sécurité européenne à travers deux guerres mondiales et des alliances durables, la prémisse réciproque de la Doctrine Monroe disparut. Une politique basée sur la non-intervention mutuelle ne peut survivre lorsque l’une des parties abandonne ce principe. À ce moment-là, la doctrine cessa de fonctionner comme elle avait été rédigée; elle ne subsista que comme rhétorique.

Les récentes invocations de la Doctrine Monroe illustrent à quel point cette distanciation rhétorique a progressé.

Lors d’un discours prononcé le 6 décembre 2025 au Forum de la Défense Nationale Reagan, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a déclaré :

« C’est le corollaire de Trump à la Doctrine Monroe, récemment codifié avec autant de clarté dans la Stratégie de Sécurité Nationale. Après des années d’abandon, les États-Unis restaureront leur domination militaire dans l’hémisphère occidental. Nous l’utiliserons pour protéger notre patrie et accéder à des terrains clés dans toute la région. »

Le 3 janvier 2026, le secrétaire Hegseth a déclaré :

« Le Venezuela a une longue histoire en tant que pays riche et prospère. Il a été volé à son peuple par des dirigeants abominables. Nous pouvons les aider, ainsi que les États-Unis, à rétablir la Doctrine Monroe dans l’hémisphère occidental. Paix par la force avec nos alliés. »

Ces déclarations considèrent que la Doctrine Monroe constitue une base pour justifier la domination militaire, l’accès territorial et l’intervention politique. Cependant, rien dans la proclamation de 1823 n’autorise de telles actions. La doctrine ne confère pas le droit d’attaquer des nations, de procéder à des changements de régime ou de gérer la politique régionale. Elle traitait d’une crainte spécifique que les monarchies européennes pourraient réimposer la domination coloniale sur les nouveaux États indépendants américains au début du 19ème siècle. Cette crainte ne définit plus le système international. La géographie politique des Amériques s’est stabilisée pendant des générations. Les ambitions coloniales européennes dans l’hémisphère ont disparu depuis longtemps. Les États-Unis eux-mêmes ont à plusieurs reprises violé la restriction mutuelle sur laquelle reposait la doctrine.

Parler de « rétablir » la Doctrine Monroe dans ces conditions est une mauvaise interprétation du document. Un message présidentiel lié à un moment historique précis ne peut pas être ressuscité comme s'il était devenu le noyau dur d'une politique permanente, tout comme aucun autre discours du 19ème siècle ne peut aujourd’hui justifier une autorité contraignante. La doctrine n’était ni une loi, ni un traité, ni une disposition constitutionnelle. C’était un avertissement contextualisé, émis en réponse à des conditions temporaires. Une fois ces conditions disparues, la portée opérationnelle de la doctrine a également cessé d’avoir du sens.

D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.

D’un point de vue de l'école autrichienne, ce processus n’est ni surprenant ni unique. Ludwig von Mises soutenait que l’intervention de l’État se limite rarement à son champ d’application initial, mais qu’elle engendre des pressions pour une intervention accrue, car les mesures antérieures ne résolvent pas les problèmes qu’elles créent. Dans Interventionism: An Economic Analysis (Interventionnisme : une analyse économique), Mises décrit cette dynamique comme un processus par lequel les autorités politiques élargissent continuellement leur champ d’action en réinterprétant leurs actions passées comme des justifications pour d’autres, plutôt que comme des limites à leur pouvoir. L’évolution de la Doctrine Monroe suit ce modèle. Une mise en garde historiquement contingente, une fois détachée de son contexte d’origine, devient un instrument politique flexible plutôt qu’une restriction à celle-ci.

12:55 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, doctrine de monroe, états-unis, amérique, hémisphère occidental, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2026

Edward Joris: anarchiste, terroriste et activiste flamand

Edward Joris: anarchiste, terroriste et activiste flamand

Jan Huijbrechts

Source: https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9

Le 11 février marquera le 150ème anniversaire de la naissance d’Edward Joris. Edward qui? me demandez-vous déjà… Aujourd’hui, cet Anversois est une note de bas de page oubliée dans les livres d’histoire, mais il a été un jour connu et surtout redouté dans le monde entier en tant que « terroriste ».

Il vit le jour en tant qu’unique enfant dans une famille modeste du quartier populaire de Sint-Andries. Ce quartier était connu comme la « Paroisse de Misèrerie », ce qui s’appliquait certainement à la famille Joris, qui ne roulait pas sur l’or, surtout après le décès de son père peu après la naissance d’Edward. Peut-être était-ce la raison pour laquelle le curieux Edward a dû quitter l’école à 13 ans pour travailler dans diverses entreprises maritimes. Très tôt, il s’intéressa à la politique, et à 19 ans, Edward Joris, qui avait déjà déménagé à Borgerhout, devint secrétaire de la section locale du Parti Ouvrier Socialiste belge.

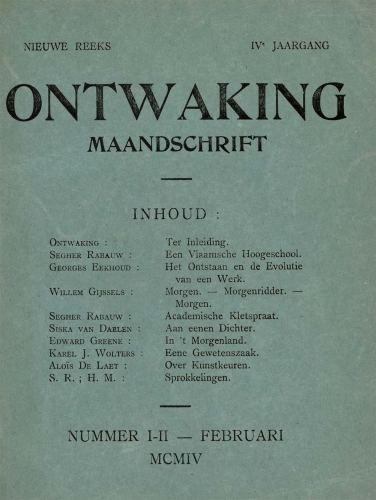

De plus, il était aussi un syndicaliste énergique de la confédération de travailleurs « l’Unitas ». Jeune et radical, il était attiré par l’anarchisme et fréquentait régulièrement la Chapelle (de Kapel), un ancien lieu de culte, dit Lantschot, dans le Schipperskwartier ("le quartier des bateliers"). Cette Chapelle abritait un groupe éclectique d’avant-gardistes comprenant notamment les écrivains Emanuel De Bom, Lode Baekelmans, l’historien de l’art Ary Delen et les amateurs d’art libéraux, les frères Franck. Edward se sentait comme un poisson dans l’eau dans cette compagnie artistique et engagée, et il devint ami avec le futur beau-frère de Baekelmans, le libraire-éditeur flamand-libéral Victor Resseler, qui publiait la revue anarchiste Ontwaking, sympathisante du mouvement flamand.

Entre 1901 et 1904, Edward Joris publiait régulièrement dans « Ontwaking » sous les pseudonymes Edward Greene et Garabed, traitant des tensions politiques dans l’Empire ottoman turc. Et ce n’était pas un hasard: en 1901, cherchant de nouveaux horizons, l'aventure et peut-être aussi une meilleure rémunération, il avait quitté le sable de Sint Anneke et les rives de l’Escaut pour aller se fixer sur le Bosphore, à Constantinople. Il obtint un poste de correspondant anglophone et francophone pour la Deutsche Levante Linie, mais le 14 août 1902 — moins d’un mois après son mariage avec sa fiancée d’Anvers, Anna Nellens — il fut mis à la porte. Heureusement pour le jeune couple, il trouva rapidement du travail et s’intégra à la filiale ottomane de la Singer Company, célèbre fabricant de machines à coudre. C’est dans cette entreprise qu’il rencontra Vramchabouh Vram Kendirian, nationaliste arménien, et fut impliqué dans ce que l’on appelait alors « la Question arménienne ».

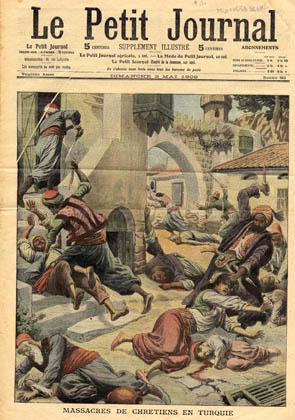

L’Empire ottoman, immense, était un État multi-religieux et multi-ethnique où, avant la Première Guerre mondiale, les Arméniens occupaient une position protégée mais clairement subordonnée. Au fur et à mesure que s'affaiblissait le pouvoir central à Constantinople et que montait en puissance économique la communauté arménienne, les tensions entre chrétiens arméniens et Ottomans musulmans s’intensifièrent. Au milieu des années 1890, ces tensions entraînèrent le massacre de Hamidié. Ces massacres, nommés d’après le sultan Abdul Hamid II, qui avait réintroduit le pan-islamisme comme idéologie d’État, furent en partie ciblés contre les Arméniens, mais dégénérèrent parfois en pogroms antichrétiens arbitraires. Le nombre de victimes estimé de ces massacres varie entre 100.000 et 300.000.

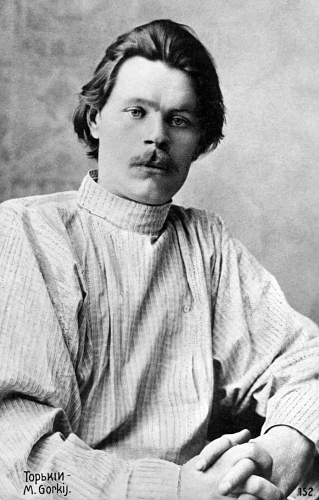

Les récits de Vram Kendirian, qui était devenu le meilleur ami d’Edward, laissèrent une profonde impression sur lui. Vram était un membre éminent de la « Dashnaktzutium », la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA). Lors d’un congrès à Sofia, en Bulgarie, en 1904, cette organisation décida d’assassiner le sultan. La personne chargée de cette mission était Christapor Mikaelian (photo, ci-dessous), l’un des fondateurs de la FRA, présenté à Edward par Vram.

Ils eurent peu de mal à convaincre Joris que seule la violence pouvait résoudre la Question arménienne. Vram et Mikaelian trouvèrent la mort en mars 1905 en expérimentant des explosifs en Bulgarie. Sur le corps déchiqueté de Vram, la police retrouva le passeport d’Edward Joris, utilisé par les terroristes présumés pour faire passer des explosifs, mais heureusement pour Joris, cette piste ne fut pas suivie. La mort de Vram radicalisa sans aucun doute Joris. Il apporta son aide à l’opération visant à éliminer le sultan. Dans sa maison, on ne se réunissait pas seulement pour discuter, mais il y hébergea aussi les conspirateurs, et comme si cela ne suffisait pas, 140 kg de poudre explosive, emballés comme si c'était du savon français, furent dissimulés dans sa résidence. Ces explosifs furent utilisés le 21 juillet 1905 lors de l’attentat contre le sultan, alors qu’il se rendait à la mosquée Yildiz pour la prière. L’explosion fit 26 morts et en blessa 58. Le sultan en sortit indemne. Les deux auteurs échappèrent à la police, et la femme de Joris réussit à se réfugier en Suisse. Cependant, Joris resta à Constantinople, ce qui le plaça dans une situation précaire, car une semaine plus tard, il fut arrêté. Le 25 novembre 1905, le procès débuta sous une large attention médiatique, et le 18 décembre, Joris et trois Arméniens furent condamnés à mort. Sa femme fut également condamnée à mort par contumace. Contrairement à ses co-condamnés arméniens, Joris ne fut pas torturé et fut plutôt bien traité. Cependant, l’isolement pesait psychologiquement, et à la mi-1907, il commença à élaborer des plans sérieux pour réussir une évasion…

Edward Joris et son épouse Anna Nellens.

Grâce à une campagne de solidarité internationale organisée par Emanuel De Bom et Victor Resseler, et à la pression diplomatique notamment des gouvernements belge et allemand, Joris fut libéré le 22 décembre 1907, contre toute attente. Après son retour à Anvers, il reprit « ’t Kersouwke », la librairie et maison d’édition de Resseler sur la place Saint-Jacques. Pendant la Première Guerre mondiale, il joua un rôle de premier plan dans la mouvance socialiste de l’activisme, aux côtés de Jef Van Extergem et Antoon Jacob. Les activistes voulaient, avec l’aide de l’occupant allemand, réaliser les revendications de la mouvance flamande d’avant-guerre, mais des figures plus radicales comme Van Extergem et Joris aspiraient se séparer de la Belgique et à créer une république flamande. Son activisme lui valut, après la guerre, cinq années de détention, mais il put y échapper en fuyant vers les Pays-Bas. Après la loi de suspension, il retourna à Anvers en 1929 et travailla à la Radio ouvrière socialiste. Il n’est pas clair si son travail comme directeur de la publicité pour le journal collaborateur « De Dag » à Anvers lui causa à nouveau des problèmes après la Seconde Guerre mondiale.

Edward Joris mourut le 20 décembre 1957 à Anvers.

19:04 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, edward joris, flandre, anvers, anarchisme, arménie, mouvement flamand |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique

L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique

Enric Ravello

Bron: https://euro-sinergias.blogspot.com/2026/01/la-argentina-...

Il existe l’idée pertinente selon laquelle l’Argentine est le pays qui nous ressemble le plus, ou – ce qui revient au même – le pays le plus européen d’Amérique. Ce n’est pas une impression, c’est une réalité – incluant également l’Uruguay. Je voyage fréquemment dans ce pays du sud, avec lequel je suis lié par des liens profonds de toutes sortes. Lors de ces voyages, je visitais souvent la zone située entre Buenos Aires et la fameuse « Pampa gringa ». A une occasion, j’ai visité Tucumán, et lors de mon dernier séjour, j’étais à Córdoba ville et dans la partie centrale de cette province.

Ces voyages, ainsi que de nombreuses lectures sur l’histoire, la culture et l’identité argentine, m’ont conduit à écrire cet article – avec l’idée de l’étoffer à l’avenir – sur la réalité ethno-démographique de l’Argentine.

Reprenons l’idée initiale : « L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique. »

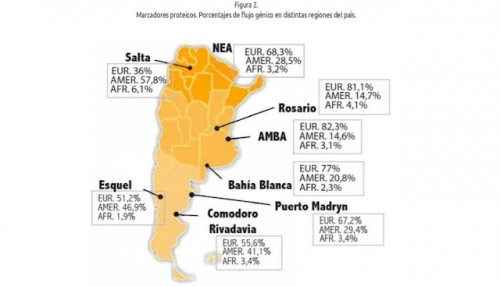

C'est un fait, sans aucun doute – insistons – mais cela n’a pas toujours été le cas, et cela aurait pu ne pas l’être. Comme nous le verrons dans ces lignes, sans l’immigration massive d’Européens entre 1890 et 1930, la physionomie de l’Argentine aurait été très similaire à celle du Pérou actuel.

À l’époque hispanique, la grande ville argentine était Córdoba, fondée en 1573 par l’Espagnol Jerónimo Luis de Cabrera. Cabrera désobéit aux ordres du vice-roi du Pérou et fonda une ville qu’il nomma Córdoba de la Nueva Andalucía, bien plus au sud de ce qui lui avait été ordonné, en plein territoire des Indiens Comechingón. Le vaillant conquistador espagnol pénétra dans un territoire encore non colonisé par la Couronne et fonda une ville selon les modèles castillans de l’époque, avec une grande place où étaient présents le pouvoir politique (le cabildo) et le pouvoir religieux (la cathédrale). La ville mérite d’être visitée rien que pour apprécier la richesse de cet héritage hispanique. Un lieu particulièrement remarquable est la maison du marquis de Sobre Monte. Le bâtiment, en plein centre de la ville, conserve la cour intérieure typique avec des pièces tout autour, très répandue en Andalousie, et qui est l’héritage direct de la domus romaine ; c’est aussi cela, l’Espagne a transmis l'héritage de Rome en Amérique.

Aujourd’hui, Córdoba conserve – comme aucune autre ville argentine – une empreinte hispanique impressionnante, visible dans son architecture monumentale et très riche. La ville porte le nom de « la docta » car c’est là que fut fondée la première université du pays. Elle possède également une démographie claire, et la majorité de population est indigène et métissée, avec une fine strate albo-européenne. Comme nous le disait un professeur d’histoire, Córdoba a maintenu la structure de la société de castes qui fut la réalité ethno-démographique de l’Amérique hispanique. Jusqu’à ce jour, la vague migratoire européenne des 19ème et 20ème siècles n’a pas atteint Córdoba.

Nous pouvons affirmer avec certitude que cette réalité ethno-démographique de la capitale régionale qu'est Córdoba aurait été celle de tout le pays si ce flux européen n’avait pas eu lieu.

On retrouve cette même réalité dans des villes plus au nord-ouest comme Salta, où la composante indigène est beaucoup plus importante qu’à Córdoba ou Tucumán, la ville où l’indépendance de l’Argentine a été proclamée.

L’empreinte hispanique dans ces régions est le résultat de l’action conquérante et civilisatrice des Espagnols depuis le 16ème siècle.

Nous appelons cet élément par son nom correct: les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique.

Buenos Aires – Santa María del Buen Ayre – fut provisoirement fondée en 1536 par Pedro de Mendoza, puis définitivement en 1580 par Juan de Garay. C’était un petit port. Fondée selon la logique hispanique de défense du littoral fluvial du Paraná et du Río de la Plata, depuis le centre géo-historique d’Asunción, au Paraguay, en créant une ligne défensive contre les Portugais et les Britanniques: Asunción – Buenos Aires – Montevideo. La ville portuaire grandit, et après l’indépendance du pays, et suite aux affrontements entre unionistes et fédéralistes, elle devint le centre politique de la nouvelle réalité politique indépendante: la République argentine.

En tant qu’État indépendant, dirigé par une élite criolla, l’Argentine lança une grande expansion territoriale, dont l’événement principal fut la fameuse «Conquête du Désert» menée par le général Roca. La conquête permit à la jeune Argentine de disposer d’un vaste territoire sous sa souveraineté, mais il restait un problème fondamental à résoudre: celui de la population – un problème qui perdure encore aujourd’hui, car l’Argentine pourrait accueillir environ 200 millions d’habitants supplémentaires.

Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.

Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.

Entre 1880 et 1930, plus de 7 millions d’Européens arrivèrent dans un pays qui comptait en 1895 seulement 4 millions d’habitants. Ce flux migratoire européen se poursuivit pratiquement jusqu’en 1960, avec des chiffres quelque peu moindres. Ces données démographiques expliquent parfaitement la profonde transformation de la société, de la culture, de la physionomie, de l’architecture et de l’identité argentine. L’Argentine que nous connaissons aujourd’hui est en grande partie le fruit de cette émigration européenne, dans un cadre étatique créé par une population criolla d’origine hispano-européenne.

Par nationalités, le groupe principal des arrivants fut celui des Italiens avec 59%, suivis par les Espagnols avec 40% – appelés les «gallegos», à la différence des «criollos» – eux aussi d’origine espagnole mais arrivés bien antérieurement – auxquels il faut ajouter d’autres groupes d’origines européennes diverses: Français, Allemands, Irlandais, Anglais, Écossais, Ukrainiens, Gallois, Polonais, Suisses, Scandinaves, et même des Boers venus d’Afrique du Sud après leur guerre contre l'Empire britannique.

Pour désigner ce contingent européen, nous utiliserons le terme couramment employé en Argentine, même si sa signification est floue: «gringo». Bien que «criollo» soit un terme clairement défini, «gringo» est une expression populaire dont la signification a évolué au fil du temps. Au début, il désignait principalement des immigrés italiens, notamment du Nord de l’Italie (pour les Italiens du Sud, on disait «Tano»). Par la suite, il a été élargi pour englober non seulement tous les Italiens, mais aussi tous les Européens d’origine non espagnole, y compris les Espagnols qui faisaient partie de cette vague migratoire (les «gallegos»). Il y a donc deux groupes de population blanche en Argentine: les «criollos», espagnols arrivés à partir du 16ème siècle, et le groupe beaucoup plus large des « gringos », Européens arrivés aux 19ème et 20ème siècles.

Ce flot démographique européen est entré par le port de Buenos Aires – les Argentins étaient aussi à bord des navires – et a rapidement transformé la capitale en une ville à l’aspect européen, connue au début du siècle dernier comme « le Paris du Sud ». En réalité, c’est une synthèse de Paris, Madrid, Rome, Gênes et des bâtiments rappelant l’Italie de la Renaissance. Le poète euro-argentin Juan Pablo Vitali l’a brillamment décrite comme «la capitale des Blancs du Sud».

Cette immense immigration européenne s’est également étendue à la province de Santa Fe, où la physionomie de ses deux villes principales, Rosario et Santa Fe, ainsi que Rafaela, en témoigne. Et elle s’est répandue dans toute la Pampa gringa. Si l’on devait fixer une limite géographique précise à cette expansion, on pourrait citer Villa María, dans la province de Córdoba. Il suffit de visiter des villages comme Marcos Juárez (Pampa gringa – sud de Córdoba) et de s’asseoir dans un café pour voir les mêmes visages que dans la ville de Turin.

Ainsi, le principal noyau de population européenne se trouve entre Buenos Aires et Villa María, où environ deux tiers de la population totale du pays est concentrée.

Quatre points géographiques méritent une attention particulière:

Misiones, une province au nord-ouest du pays, limitrophe du Paraguay et du Brésil, où une grande population d’origine italienne, scandinave, suisse-allemande et polonaise réside. Récemment, Maribel Ivaciuta est devenue célèbre, élue reine de la fête locale de la Mojarrita, avec une apparence tout-à-fait nord-européenne, tout comme Azul Antolinez, «reine» de San Rafael.

La Patagonie, intégrée pleinement à l’Argentine après la Campagne du Désert menée par le grand général Roca, est peuplée encore de quelques communautés indigènes et de rares Européens s’y étant installés. Les Gallois de Puerto Madryn, qui ont su préserver leur identité et leur culture, font aujourd’hui de l’Argentine le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de locuteurs de la langue galloise, après le Royaume-Uni et l’Australie.

Mendoza possède quelques caractéristiques propres. Intégrée à la Vice-Royauté du Río de la Plata en 1776, elle faisait partie du Chili depuis sa fondation en 1561, ce qui explique l’origine des criollos mendociens. En raison de sa situation géographique, elle est éloignée des routes d’immigration européennes, mais le développement du chemin de fer à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle a attiré beaucoup d’Italiens et d’Espagnols dans la région.

La Sierra de Córdoba (photo)

Si l’on parle du sud de cette province comme partie de la Pampa gringa, et de la ville comme exemple d’une ville fondée par des criollos avec une majorité d’indigènes, la « Sierra cordobesa » représente une réalité démographique très différente. On y trouve des villages avec une forte empreinte britannique comme La Cumbre, ainsi que d’autres – plus nombreux et connus – fondés par des Allemands, tels que La Cumbrecita et Villa General Belgrano. En novembre dernier, j’ai eu l’occasion de visiter ces deux lieux, lors de la célébration de l’Oktoberfest à General Belgrano, où l’ambiance, les gens et la fête étaient typiques d’un village allemand.

Cette réalité historique, démographique, culturelle et identitaire fait de l’Argentine – le grand acteur géopolitique de l’Amérique du Sud – un pays clé avec une opportunité unique d’établir des relations privilégiées avec l’Europe par deux voies: son héritage historique et culturel criollo qui la lie à l’Espagne, et son héritage identitaire et démographique «gringo» qui la relie à plusieurs pays européens, notamment l’Italie, mais aussi l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, les Pays-Bas, l’Irlande, et même le Royaume-Uni, que la chancellerie argentine devrait traiter avec un soin particulier, étant donné la composition de sa population. Aujourd’hui, dans un monde où l’Europe et l’Amérique du Sud semblent être exclues en tant qu’acteurs géopolitiques, cette potentialité argentine serait doublement précieuse.

14:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 08 février 2026

L’âme orientale de l’Irlande - L’île verte entre la steppe et l’océan

L’âme orientale de l’Irlande

L’île verte entre la steppe et l’océan

Callum McMichael

Source: https://www.multipolarpress.com/p/irelands-eastern-soul

Callum McMichael remet en question le mythe de l’Irlande comme étant uniquement occidentale.

L’Irlande, isolée à l’extrême ouest du continent européen, est généralement imaginée comme une île atlantique dont l’identité culturelle aurait été façonnée dans l’isolement, principalement influencée par les traditions celtiques, les incursions vikings, les conquêtes normandes, et des siècles de domination anglo-normande et britannique. Pourtant, ce récit familier dissimule une réalité plus complexe et surprenante: tout au long de son histoire, l’Irlande a maintenu des liens profonds et pluriels avec la moitié orientale du continent. Ces connexions — qui couvrent les mouvements préhistoriques de populations, les réseaux ecclésiastiques médiévaux, les diasporas militaires de l’époque moderne, la solidarité humanitaire du XIXe siècle, et des parallèles au cours du XXe siècle dans la renaissance nationale et les douleurs d'une partition — suggèrent que l’Irlande n’est pas simplement une extrémité périphérique de l’ouest européen, mais, et c'est à bien des égards essentiels, une société dont l’expérience historique s’aligne davantage sur les modèles de l’Europe de l’Est, bien davantage que ce que l’on croit généralement.

La couche la plus profonde de cette connexion orientale réside dans la préhistoire. Les recherches génétiques menées au cours de ces vingt dernières années ont considérablement modifié notre compréhension de l’histoire démographique de l’Irlande. Vers 2500–2000 av. J.-C., lors de la transition du Néolithique à l’Âge du bronze, une migration importante a eu lieu depuis la steppe pontique-caspienne, cette vaste région de plaines au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne qui couvre aujourd’hui le sud de la Russie, l’est de l’Ukraine et une partie du Kazakhstan. Les populations associées à ce mouvement, connues des archéologues sous le nom de culture Yamnaya (et des généticiens comme les principales porteuses de l’ascendance de la steppe en Europe), ont apporté avec elles des économies pastorales, des véhicules à roues, la métallurgie et, très probablement, des langues indo-européennes précoces, qui évolueront plus tard en une branche celtique telle que parlée en Irlande.

Des études sur l’ADN ancien, y compris des analyses marquantes menées sur des restes trouvés sur l’île de Rathlin ou à Ballynahatty (photo), montrent que cette ascendance d’origine steppique représente entre 30 et 50% du génome irlandais moderne, selon la région et le modèle utilisé. Le reste provient principalement de fermiers néolithiques arrivés d’Anatolie et du Levant via l’Europe du sud et centrale, mais la rotation démographique décisive de l’âge du bronze ancre fermement la population fondatrice de l’Irlande dans les mêmes migrations de la steppe qui ont donné naissance à de nombreux peuples d’Europe de l’Est, des États baltes aux Balkans.

Ce lien génétique ne se limite pas à une origine lointaine; il a aussi eu des conséquences culturelles et linguistiques. Les migrations de la steppe sont largement comprises comme ayant introduit la famille des langues indo-européennes dans une grande partie de l’Europe, parmi lesquelles les langues celtiques qui finiront par dominer l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles et la Bretagne, qui font partie de cette même famille linguistique. Ainsi, l’identité linguistique qui distingue la « frange celtique » trouve ses origines ultimes dans ces mouvements venus de l'est qui ont également façonné les populations slaves, baltes et autres, parlant une variante ou une autre de l'indo-européen, géographiquement située plus à l’est.

Au début de l’époque médiévale, de nouvelles voies de contact se sont ouvertes. Le monachisme irlandais, notamment entre le VIe et le IXe siècle, a produit l’une des diasporas les plus remarquables de l’histoire européenne. Les peregrini irlandais — moines et érudits qui se sont exilés volontairement par amour de Dieu — ont voyagé vers l’est en grand nombre, établissant des monastères et des écoles à travers ce qui est aujourd’hui l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le nord de l’Italie, et jusqu’en Hongrie, Slovénie et Ukraine modernes. Des figures telles que Saint Colmán de Stockerau (martyre près de Vienne), Saint Kilian (actif en Franconie), et le cercle autour de Saint Virgile de Salzbourg illustrent la profondeur de l’influence irlandaise dans ces régions centrales et orientales. Ces missionnaires ont non seulement apporté l’apprentissage du latin et des scriptoria, mais aussi introduit des styles artistiques insulaires qui ont influencé l’art carolingien et ottonien.

Ce faisant, ils ont contribué à préserver le savoir classique durant une période où une grande partie de l’Europe occidentale se relevait de l’effondrement, tout en inscrivant les traditions intellectuelles irlandaises dans le paysage culturel émergent de ce qui deviendra la Mitteleuropa et le monde slave occidental.

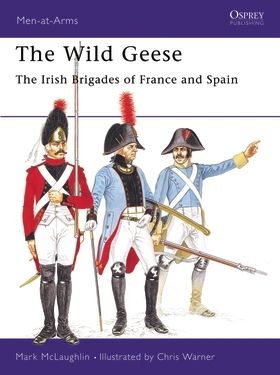

L’époque moderne voit une orientation encore plus marquée vers l’est à travers le service militaire. Après les défaites de la noblesse catholique irlandaise au XVIIe siècle — notamment après la guerre de Guillaume et le traité de Limerick en 1691 — des dizaines de milliers de soldats irlandais, collectivement appelés « Oies sauvages », ont quitté l’île pour servir dans des armées étrangères. Si la France a accueilli le plus grand contingent, l’Empire russe s’est montré particulièrement attractif au XVIIIe siècle. L'armée russe, en pleine modernisation sous Pierre le Grand et ses successeurs, offrait une progression rapide, un salaire important et une relative tolérance religieuse aux officiers catholiques qualifiés. La figure irlandaise la plus célèbre dans ce contexte est le maréchal de camp Pierre (Pyotr Petrovitch) Lacy, né en 1678 près de Kilmallock, dans le comté de Limerick.

L’époque moderne voit une orientation encore plus marquée vers l’est à travers le service militaire. Après les défaites de la noblesse catholique irlandaise au XVIIe siècle — notamment après la guerre de Guillaume et le traité de Limerick en 1691 — des dizaines de milliers de soldats irlandais, collectivement appelés « Oies sauvages », ont quitté l’île pour servir dans des armées étrangères. Si la France a accueilli le plus grand contingent, l’Empire russe s’est montré particulièrement attractif au XVIIIe siècle. L'armée russe, en pleine modernisation sous Pierre le Grand et ses successeurs, offrait une progression rapide, un salaire important et une relative tolérance religieuse aux officiers catholiques qualifiés. La figure irlandaise la plus célèbre dans ce contexte est le maréchal de camp Pierre (Pyotr Petrovitch) Lacy, né en 1678 près de Kilmallock, dans le comté de Limerick.

Après un service initial en France et en Autriche, Lacy entra au service de la Russie en 1700, et devint l’un des généraux les plus brillants du XVIIIe siècle. Il commandait les forces russes lors de la Grande Guerre du Nord contre la Suède, gérait l’occupation de la Finlande, dirigeait les opérations durant la guerre de Succession de Pologne, et joua un rôle décisif dans la guerre russo-turque de 1735–1739, notamment lors du siège d’Azov et de la campagne dévastatrice dans le Khanat de Crimée.

Son contemporain, et autre officier d’origine irlandaise, Joseph Cornelius O’Rourke (comte Iosif Kornilovich O’Rourke) (portrait), a également atteint un haut rang, en tant que commandant la cavalerie lors des guerres napoléoniennes. Ces carrières illustrent non seulement la réussite individuelle, mais attestent aussi d'un modèle plus large: l’Irlande a fourni un nombre disproportionné de hauts gradés à l’armée russe au XVIIIe et au début du XIXe siècle, intégrant des familles militaires irlandaises dans la société impériale russe.

Son contemporain, et autre officier d’origine irlandaise, Joseph Cornelius O’Rourke (comte Iosif Kornilovich O’Rourke) (portrait), a également atteint un haut rang, en tant que commandant la cavalerie lors des guerres napoléoniennes. Ces carrières illustrent non seulement la réussite individuelle, mais attestent aussi d'un modèle plus large: l’Irlande a fourni un nombre disproportionné de hauts gradés à l’armée russe au XVIIIe et au début du XIXe siècle, intégrant des familles militaires irlandaises dans la société impériale russe.

Ce modèle de solidarité a trouvé une expression poignante lors de la grande famine de 1845–1852. Au milieu de la catastrophe qui a réduit la population irlandaise d’environ un quart par la mort et l’émigration, une aide internationale est arrivée de diverses sources.

Parmi les contributions symboliquement les plus significatives figure la donation personnelle de 2000 livres sterling faite par le tsar Nicolas Ier (et non Alexandre II, comme on le croit parfois) à la reine Victoria pour soulager la détresse irlandaise. La somme, bien que modeste par rapport à l’ampleur de la catastrophe, était notable parce qu'elle trouvait son origine dans le trésor impérial russe ainsi que parce qu’elle a été donnée directement par le tsar lui-même. La donation a suivi l’exemple du sultan ottoman Abdülmecid Ier, qui a également contribué personnellement. Ces gestes, de la part de dirigeants d’empires souvent considérés comme « arriérés » ou « semi-orientaux » par les observateurs occidentaux, soulignaient un sentiment commun de marginalité et de vulnérabilité dans l’ordre européen. La Russie et l’Irlande, bien que très différentes en échelle et en puissance, étaient toutes deux positionnées comme des sociétés périphériques soumises aux pressions économiques et politiques des États occidentaux plus centralisés.

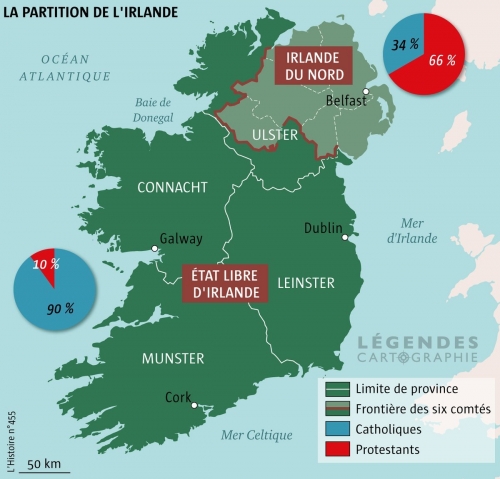

Le XXe siècle a apporté d’autres convergences. L’effondrement des empires multinationaux après 1918 a engendré une vague de nouveaux États-nations en Europe de l’Est, beaucoup d’entre eux ayant connu la partition, les problèmes de minorités, les revendications irrédentistes et des ajustements frontaliers violents.

L’expérience propre de l’Irlande — partagée entre l’État libre d’Irlande et l’Irlande du Nord en 1921 — a reflété ces dynamiques de façon frappante. La Commission frontalière irlandaise de 1925, la violence ethno-religieuse du début des années 1920, et la division ethno-religieuse persistante le long de la frontière rappellent la Pologne, la Tchécoslovaquie et le différend sur Vilnius/Wilno. Les nationalistes irlandais, surtout dans les décennies suivant l’indépendance, ont souvent invoqué des analogies avec l’Europe de l’Est lorsqu’ils abordaient l'autodétermination, les droits des minorités et la légitimité ou l'illégitimité d'une partition.

Arthur Griffith (photo) et d’autres penseurs du Sinn Féin, dès les premières années, s’étaient inspirés de la monarchie austro-hongroise et des campagnes d’autonomie de la Hongrie. Plus tard, durant les Troubles, des comparaisons régulières étaient faites entre l’Irlande du Nord et le Kosovo, Chypre ou les États baltes sous domination soviétique.

Arthur Griffith (photo) et d’autres penseurs du Sinn Féin, dès les premières années, s’étaient inspirés de la monarchie austro-hongroise et des campagnes d’autonomie de la Hongrie. Plus tard, durant les Troubles, des comparaisons régulières étaient faites entre l’Irlande du Nord et le Kosovo, Chypre ou les États baltes sous domination soviétique.

Pris ensemble, ces différentes filières — migrations préhistoriques de la steppe, pèlerinages médiévaux, service militaire dans l’Empire russe au XVIIIe siècle, générosité tsariste lors de la famine, et parallèles du XXe siècle avec la partition et la renaissance nationale — forment un continuum cohérent. L’Irlande s’est maintes fois retrouvée alignée, que ce soit par la génétique, la migration, l’échange culturel ou le destin politique partagé, avec l’expérience historique de l’Europe de l’Est. L’identité de l’île ne peut se réduire à une simple binarité celtique-occidentale; dans ses moments les plus déterminants, c’est une histoire orientale qui s'est transplantée à l’extrémité atlantique de l'Europe. Reconnaître cette affinité plus profonde ne diminue pas le caractère distinctif de l’Irlande; au contraire, cela enrichit notre compréhension de la véritable interconnectivité du passé européen, et de la manière dont même les sociétés les plus apparemment périphériques ont longtemps participé aux courants continentaux qui coulent de l’est vers l’ouest.

Au bout du compte, l’âme orientale de l’Irlande n’est pas une note de bas de page, une note cachée, mais un fil central dans la tapisserie du continent, nous rappelant que les frontières que nous traçons entre l’est et l’ouest ont toujours été plus poreuses, plus perméables, et plus illusoires que ne le laissent penser les cartes.

21:38 Publié dans Définitions, Histoire, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, irlande, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 21 janvier 2026

Seward, Trump et la tentation groenlandaise

Seward, Trump et la tentation groenlandaise

par Alessandro Mazzetti

Source: https://www.destra.it/home/seward-trump-e-la-tentazione-g...

Après les nombreux événements rocambolesques du Venezuela, qui, tous, demandent encore à être éclaircis, les déclarations de Trump concernant la nécessité pour les États-Unis d’acquérir le Groenland font écho. Ces affirmations de Washington ont suscité à la fois de l’indignation et de l’inquiétude, non seulement à Copenhague, mais dans toutes les capitales européennes.

Une surprise en partie injustifiée, car ce n’est certainement pas la première fois que Washington tente d’acheter l’île verte, découverte par Erik le Rouge. Nous allons essayer d’éclaircir un peu la situation en proposant une lecture différente de celles qui ont jusqu’à présent été publiées. Comme mentionné, le désir américain pour le Groenland est très ancien. Le premier à envisager son achat fut le secrétaire d’État de Lincoln, William Henry Seward (photo, ci-dessous), qui est devenu célèbre pour l’achat de l’Alaska par les États-Unis. Selon Seward, l’acquisition de la possession russe ne visait pas seulement à intégrer le Canada et à amorcer un processus d’américanisation de la domination anglaise, mais aussi à relancer la possibilité d’un autre achat potentiel: le Groenland.

En résumé, la doctrine Monroe, ou plutôt l’intention derrière, était de créer un bloc politique-culturel anglo-saxon et germanique, qui pourrait également bénéficier de l’achat du Groenland et de l’Islande. L’offre fut rejetée par la monarchie danoise, et le projet de Seward fut interrompu. Le second cas remonte à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir défendu l’île, installé des bases militaires et des centres d’observation météorologique, les Américains ont fait une proposition au gouvernement danois, qui la refusa poliment.

Ce n’est pas la première fois que Trump tente d’acheter l’île; cela remonte à août 2019. Pourquoi cet intérêt renouvelé ? Il est plausible d’en identifier deux raisons principales. La première est la nécessité de renforcer la doctrine Monroe, avec un projet qui, comme le démontrent les pressions exercées par la Chine et la Russie en Amérique du Sud, ainsi que le dynamisme du Mexique, date de plus de 150 ans. La seconde raison réside dans l’application des règles de Montego Bay 1982 (UNCLOS), permettant la création des Zones Économiques Exclusives, qui étendent jusqu’à 200 milles marins la souveraineté sur les eaux nationales.

Ce sujet met en évidence la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur système de défense militaire, mais surtout d’accroître leur contrôle sur la route arctique, en raison de la guerre économique féroce en cours. Washington sait pertinemment que, depuis 2017, des navires chinois empruntent régulièrement ces routes, grâce à l’ouverture de l’Arctique. De plus, Pékin est actif dans ces zones depuis plus de vingt ans: les entreprises de l’ancien empire d'Extrême-Orient sont présentes depuis longtemps en Groenland, notamment à Kvanefjeld pour l’uranium, à Cittronen Fjord pour le zinc, à Illoqortormiut pour l’or, et à Isua pour le fer. La stratégie chinoise consiste à construire des infrastructures, ce qui leur confère un avantage stratégique considérable face à leurs concurrents. La Chine prévoit depuis des années de réaliser, à coûts très faibles et avec une main-d’œuvre locale, le réseau d’infrastructures indispensables pour relancer économiquement et commercialement l’île. En 2016, la proposition de Pékin pour réactiver l’ancienne base navale Blue West dans le fjord d’Arsuk a été rejetée délicatement par le gouvernement danois.

Les demandes chinoises pour la construction de pistes d’atterrissage et de nouveaux ports se sont intensifiées ces dernières années, tandis que le gouvernement de Copenhague a souvent repoussé ces offres pour ne pas heurter la sensibilité américaine. La tentative de Washington d’acheter économiquement le Groenland répond principalement à des besoins économiques et commerciaux, car dans un monde dominé par une économie maritime, celui qui contrôle les routes et les ports contrôle le cœur de l’économie. Bien que géographiquement et anthropologiquement le Groenland fasse partie du continent américain, l’île reste une possession européenne. Une acquisition pour des raisons non économiques serait impossible, car cela signifierait une rupture irrémédiable du monde occidental et la fin de l’Alliance atlantique.

22:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, william henry seward, états-unis, alaska, groenland |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 janvier 2026

Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre

Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre

Robert Steuckers

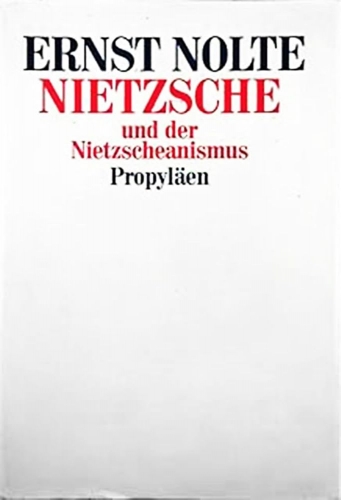

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).

Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?

Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?

Conclusion de Nolte: les Lumières sont un corpus bourré des contradictions qui a été mis entre parenthèse pendant quelques décennies en Europe mais qui est revenu au grand galop à partir des années 1970 (après les engouements existentialistes des années 1950-1960 et l’effervescence soixante-huitarde.

Ces contradictions, Nietzsche les mettra en exergue de manières différentes, en se passionnant pour la musique de Wagner pour s’en désolidariser ensuite, en explorant l’œuvre des dramaturges grecs de l’antiquité, etc. Nietzsche ne rejette pas toutes les Lumières: il restaure, dans une phase de son œuvre, entre son wagnérisme et sa philosophie finale, une pratique des Lumières, soustraite aux pesanteurs métaphysiques (Nietzsche se veut «physiologue» et «Freigeist», «esprit libre»). Ce pragmatisme activiste entend se débarrasser du «ballast catagogique de la civilisation» (comme nous devrions nous débarrasser aujourd’hui des ballasts de ce qui s’affiche comme adepte ou héritier ou bétonneur des Lumières du 18ème siècle, tout en prétendant détenir les seuls atouts porteurs d’un pouvoir politiques et métapolitique/médiatique parfait et jugé indépassable et inamovible).

Le Nietzsche proche des Lumières semble préconiser une sphère politique rationalisée, équilibrante mais, en dépit de cette apparence, ses positions recèlent un rejet assez radical du message des Lumières (et surtout de ce qu’elles vont devenir au fil du temps pour aboutir au pandémonium qu’elles sont aujourd’hui en Europe occidentale). Nietzsche, en effet, constate, dans cette phase «rationnelle» (en apparence) de son œuvre, que le monde, en son holicité (en sa totalité), n’est nullement rationnel et que la raison elle-même n’est jamais qu’un phénomène surgissant par hasard dans un monde soumis à un hasard général.

Nietzsche emprunte la voie qui le mène à formuler sa philosophie finale. Il démasque ceux qui veulent faire des hommes les porteurs exclusifs de leur rationalité imaginaire (et de pacotille); les vertus, chantées par les «illuministes» (pour parler comme les philosophes italiens) ne sont que des oripeaux camouflant un égoïsme fondamental que les moralistes français avaient déjà, avant les Lumières, bien mis en exergue. Dès lors, Nietzsche voudra léguer aux lucides du futur un «double cerveau »: l’une moitié vouée à la science pratique et philologique; l’autre capable de faire face au «socle fondamental de toutes choses, lequel est dépourvu de toute logique».

Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).

Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).

D’autres termes témoignent également de ce basculement: les Lumières à la Rousseau, notamment, sont «à moitié folles», «théâtrales», «d’une cruauté bestiale», «sentimentales» et «auto-enivrantes», toutes tares qui donnent sa substance à l’idéologie de la «Révolution française» et, nous empresserons-nous d’ajouter, au fatras comique et hargneux de l’actuelle idéologie républicaine, telle qu’elle se manifeste dans les discours insipides de Macron et dans les vitupérations hystériques de Mélanchon, sans parler des piaillements de la piétaille qui claudique derrière ces deux bonshommes, une piétaille qui serait toute prête à porter à son paroxysme la «cruauté bestiale» (tierisch-grausam) exposée par Nietzsche.

Les Lumières affichées par ce ramassis d’abjects politicards ne sont donc pas les «Lumières libératrices», annoncées avec fracas par la propagande régimiste/néolibérale et par celle d’une fausse opposition, dûment contrôlée, juste bonne à dégoiser des slogans qui ne débouchent sur rien de concret. Nous avons affaire à un «révolutionnisme» dangereux, sous tous ses aspects, qui est solidement en place mais qu’il aurait fallu, dixit Nietzsche à son époque, étouffer dans l’œuf (in der Geburt zu ersticken).

Deux positionnements peuvent se déduire de ce Nietzsche du «moment de basculement»: 1) être un adepte pragmatique des Lumières qui expurge l’espace politique de tout «révolutionnisme bestial»; 2) dénoncer le «jésuitisme» des «Lumières démocratiques» (ou relevant de la «bestialité révolutionnaire») qui s’oppose, par ressentiment ou pas pure et simple bassesse, au «splendide effort» que constitue le fait européen. Les «esprits libres» de ces Lumières-là ne sont plus des Freigeister, dont Nietzsche espérait l’avènement mais des «niveleurs» stupides, véhicules d’un phénomène de dégénérescence, de déclin, de décadence.

Cette morale de l’amélioration constante (Besserungs-Moral) est une sinistre farce. La luminosité diurne la plus aveuglante, la petite rationalité à tout prix, la vie éclairée, froide, prudente, consciente, sans instinct, résistant en permanence contre les instincts, n’est qu’une pathologie, une autre pathologie (que le christianisme) et, de ce fait, n’est nullement un retour à la «vertu» (de romaine mémoire), à la «santé», au «bonheur». «Vouloir combattre les instincts, telle est la manie qui conduit à la décadence».

Nietzsche et la révolution française

Des clivages politiques émergent au fur et à mesure que les événements de Paris bouleversent la France de l’intérieur ou interpellent les observateurs sympathisants ou hostiles à l’extérieur, ailleurs en Europe. En Allemagne, les enthousiastes de la révolution, assez nombreux au départ, surtout suite à la chute de la place de Mayence, feront place à des tenants du scepticisme puis à d’ex-révolutionnaires devenus totalement hostiles à l’entreprise napoléonienne. Les excès des jacobins refroidissent les ardeurs des révolutionnaires allemands; l’exécution de Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette entraîne d’autres désaffections et la prise du pouvoir par Bonaparte, perçu comme un «despote militaire», réduit quasi à néant les rangs déjà éclaircis des adeptes allemands des idées révolutionnaires.

L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.

L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.

Au 19ème siècle, période où ont mûri tous les filons idéologiques de l’histoire européenne contemporaine, un «parti de la réaction» s’est opposé à un «parti du mouvement» (antinomie entre «Beharrung» et «Bewegung»). C’est là une terminologie qui est récurrente et dont les échos sont encore parfaitement audibles de nos jours. Nietzsche, politiquement parlant, nous explique Ernst Nolte (p. 147), n’est pas une figure qui s’inscrit pourtant dans le sillage conservateur traditionnel d’Edmund Burke ou de Joseph de Maistre. Dès La naissance de la tragédie, Nietzsche rejette les idéaux modernes/illuministes comme étant des «platitudes», diamétralement opposées à l’esprit hellénique/germanique.

Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».

Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».

Nietzsche, le 19ème et le socialisme

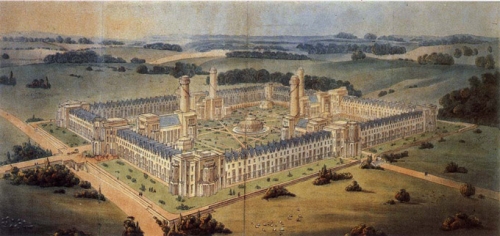

Dans le sillage des idées révolutionnaires émerge le mouvement socialiste, lequel, avant d’être largement «marxisé», était franchement utopique : on rêvait de phalanstères égalitaires, telles celles qu’imaginaient Robert Owen en Angleterre ou Charles Fourier en France.

Des villages communautaires voient le jour et se nomment Orbiston, New Lanark (illustration) et Queenswood. Hélas pour les utopistes, ces expériences, séduisantes sur le papier, seront de très courte durée: l’impossibilité pratique de les faire fonctionner provenant du fait que la valeur d’une heure de travail de tel artisan n’équivalait pas à l’heure de travail de tel autre métier; ensuite, les assemblées communes, appelées régulièrement à débattre de tous les problèmes du village égalitaire et à prendre des décisions, durent trop longtemps pour pouvoir régler, en des délais raisonnables, toutes les questions qui réclament une solution plus ou moins rapide.