samedi, 18 janvier 2025

Sarkozy l’Américain

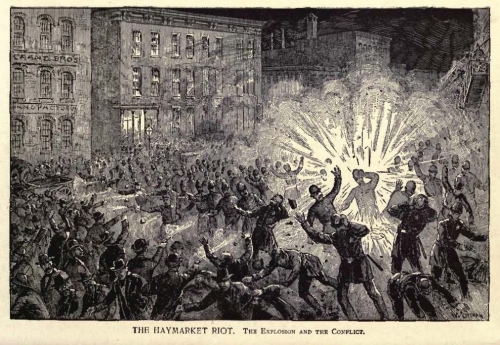

Haute trahison

Sarkozy, Hollande, Macron : les vassaux de l’Ordre mondial

Volet I : Sarkozy l’Américain

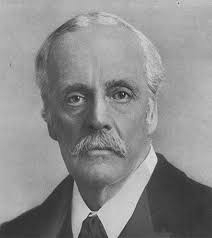

Pierre-Emile Blairon

Un parcours parisianiste très conventionnel

Né en 1955, Nicolas Sarkozy aura 70 ans le 28 janvier 2025.

Il est élu président de la République française le 16 mai 2007 grâce, notamment, aux voix de 28% des électeurs traditionnels de Jean-Marie Le Pen au premier tour et 66% au second[1], séduits par son (faux) discours droitier et en vertu du dogme du vote « utile », une théorie qui n’est jamais vérifiée et qui laisse toujours un goût amer aux électeurs qui trahissent stupidement leurs propres idées.

Sarkozy ne fera qu’un mandat, battu le15 mai 2012 par le très médiocre François Hollande.

Nous avons choisi de ne remonter la liste des présidents de la République traîtres à leur peuple et à leur patrie que jusqu’à Nicolas Sarkozy, mais la plupart de ses prédécesseurs ne valaient guère mieux que lui, et ses successeurs n’auront rien à lui envier en la matière.

Nicolas Sarkozy est le fils de Pál Sarközy de Nagy-Bocsa (1928-2023), immigré hongrois, et d'Andrée Mallah (1925-2017) dont la mère avait épousé le descendant d’une riche famille juive séfarade de Salonique, ville qui faisait alors partie de l’Empire ottoman, et qui est aujourd’hui la deuxième ville de Grèce sous le nom de Thessalonique[2].

Après des études secondaires à Paris, il s’inscrit à la faculté de droit de Paris-Nanterre, devient avocat en 1981 et maire de Neuilly-sur-Seine en 1983. Jeune homme fougueux et ambitieux, il était auparavant, en 1975, devenu délégué départemental des jeunes UDR des Hauts-de-Seine, et sera remarqué par Charles Pasqua et Jacques Chirac lors d’un discours au congrès de Nice de ce parti lorsqu’il prononcera ces mots dont personne ne doute encore de leur valeur prophétique : « Être jeune gaulliste, c'est être révolutionnaire »…

Sur le plan professionnel, il va créer avec deux autres avocats un cabinet spécialisé en droit immobilier avant de travailler pour l’industriel Arnaud Lagardère qui ne lui tiendra pas rigueur de ses insuccès comme celui qu’évoque Wikipedia: « Après avoir été élu député en 1988, Nicolas Sarkozy continue son activité d'avocat d'affaires et propose des solutions fiscales à l'étranger à des clients fortunés comme Henri Leconte qui, selon Rue89, en sortira ruiné »

Jusqu’à présent, un parcours très conventionnel (rien de « révolutionnaire ») mais qui le mènera loin sur le plan politique puisqu’il pointera à peu près à tous les postes : maire, député, président de conseil général, de parti politique, ministre et, enfin, président de la République française.

Une fascination pour l’Amérique

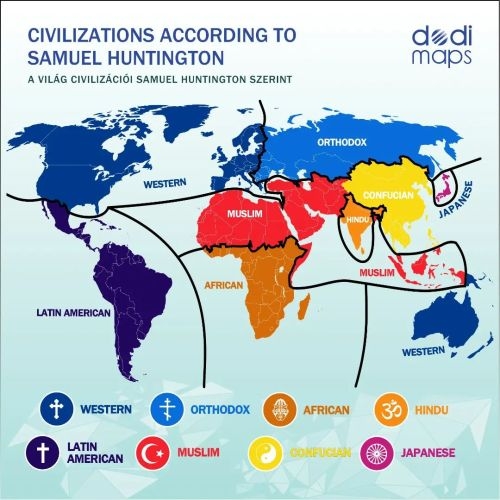

Dans le titre de cet article, il est question de l’Ordre mondial qui, comme nous aimons le rappeler, est une entité formée de trois composantes : les Etats-Unis, l’Etat d’Israël et l’Union européenne, soumise aux deux précédentes.

C’était encore du temps de l’administration Biden, du wokisme et de « l’Etat profond ». Ce temps sera révolu à partir du 20 janvier.

Nous verrons ce qu’il en adviendra avec l’accession de Trump au pouvoir. Il vient justement de partager une vidéo dénonçant les agissements de Netanyahu[3] qui est fort en colère.

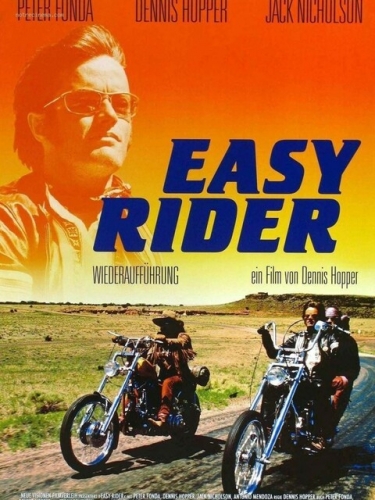

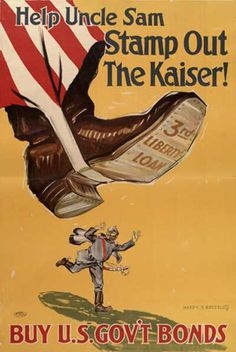

Le rêve de Sarkozy a toujours été de confondre ses intérêts (et ceux de la France) avec les intérêts des Etats-Unis ; non pas pour des raisons stratégiques ou géopolitiques auxquelles il ne comprend peut-être pas grand-chose, mais simplement parce qu’il a été nourri à la sous-culture américaine depuis son enfance: westerns qui glorifient le bon cow-boy aux prises avec le méchant indien, bluettes hollywoodiennes et ritournelles yés-yés aux paroles affligeantes que les chanteurs français des années 70 reprenaient sans vergogne en un français approximatif.

Il l’a d’ailleurs dit lui-même lorsqu’il fut reçu par les membres du Congrès américain le 7 novembre 2007.

Sous le titre : «Sarkozy l’Américain, j’en suis fier» : comment la fascination de l'ex-président pour l’Oncle Sam a façonné sa conquête en 2007 », le Figaro du 29 octobre 2024 nous le rappelle : « …le président français livre un discours en forme d’ode à l’Oncle Sam. Louant à la tribune le «rêve américain» décrit comme la «mise en pratique de ce que le vieux monde avait rêvé sans pouvoir le construire», le chef de l’État d’alors énumère les figures, davantage culturelles que politiques, qu’il a tant admirées durant sa jeunesse : John Wayne, Marilyn Monroe ou encore Elvis Presley[4]. »

Pendant que le jeune Sarkozy se déhanchait au rythme de ces antiennes étatsuniennes, d’autres jeunes gens, un peu plus éveillés, lisaient l’ouvrage d’Henri Gobard, La guerre culturelle, qui présentait ainsi son livre, en 1979, écrit « contre l’apathie avancée et pour la joie d’un vouloir vivre faute duquel l’Europe ne sera bientôt plus qu’une ZOA (Zone d’Occupation Américaine) et les Français des Gallo-Ricains ».

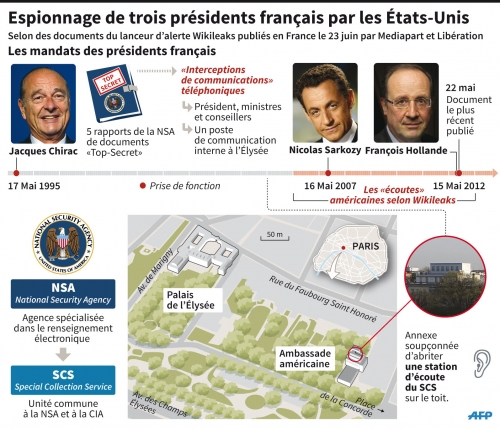

Julien Assange avait réussi à se procurer les câbles diplomatiques de l’ambassade américaine à Paris que Sarkozy fréquentait assidûment et qui ont été repris par le journal Le Monde ; ces révélations marquent la profonde sympathie des Etats-Unis pour Israël ; en effet, c’est Israël, et non pas l’Europe dont ils sont pourtant originaires, que les Américains, même non-juifs, considèrent comme le berceau spirituel et religieux de leur civilisation à travers la lecture assidue de la Bible et, notamment, de l’Ancien testament ; pour nos lecteurs qui veulent approfondir cette question, nous les renvoyons à l’article du Monde[5], WikiLeaks : Nicolas Sarkozy, "l'Américain" du 30 novembre 2010, dont voici un court extrait : « Elle (l’ambassade) note que "l'héritage juif de Sarkozy et son affinité pour Israël sont célèbres", et que de surcroît il vient de nommer à la tête du Quai d'Orsay Bernard Kouchner, "le premier ministre des affaires étrangères juif de la Ve République". Sur le conflit israélo-palestinien, espère l'ambassade, "même un léger glissement dans le fondement intellectuel aura des conséquences sismiques".

L'ambassade américaine est très satisfaite du premier gouvernement Sarkozy. Celui qui bénéficie du portrait le plus flatteur est Bernard Kouchner : "L'humanitaire de renommée mondiale", "l'un des rares politiques (de gauche ou de droite) à avoir soutenu ouvertement l'invasion américaine de l'Irak", voit sa vie passée au crible… ».

Les personnes bien informées connaissent les griefs portés à l’encontre de Bernard Kouchner, à l’époque où il était Haut-représentant du Secrétariat général des Nations unies au Kosovo (1999-2001), par Carla del Ponte, ancienne procureure générale auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de septembre 1999 à décembre 2007. Il faut lire à ce sujet l’article du Monde diplomatique « Trafic d’organes au Kosovo : un rapport accablant » par Jean-Arnault Dérens du 4 janvier 2011[6] et il faut écouter la réponse maladroite (mais pleine d’emphase) de Bernard Kouchner sur le même sujet[7].

Un Président bling-bling

« Bling-bling » : c’est le bruit métallique que font, en s’entrechoquant, les bracelets que les courtisanes portent autour des bras ou que font les chaînes en or que les mafieux ou les parvenus portent autour du cou, souvent accompagnés de gris-gris à la mode africaine ou orientale.

Pour le dictionnaire, il s’agit d’un « étalage clinquant de richesse destiné à déclencher un bruit médiatique ».

Ceci dénote une absence totale ou partielle de profondeur d’âme et de spiritualité, un esprit superficiel, qui manque de délicatesse, qui n’est intéressé que par ce qui brille, l’argent et la matérialité. Il avait confié au Nouvel Obs du 14 juillet 2013 : « "Pour l'instant, je fais président, mais un jour j'irai faire du fric", philosophait-il en son palais de l'Elysée au début de l'année 2008. A l'époque, alors que sa cote de popularité dégringolait dans les sondages, il laissait entendre qu'il ne se représenterait pas en 2012. Un seul mandat, et basta ! Il serait temps d'aller "faire du fric".

On se rappellera le fort distingué « Casse-toi alors, pauv' con, va ! », que Sarkozy avait adressé à quelqu’un qui refusait de lui serrer la main.

On se souviendra aussi des rodomontades du matamore[8] qui voulait traiter les cités au « Karcher ».

Le très mondialiste Sarkozy avait aussi choqué les Français dans son discours au corps diplomatique le 16 janvier 2009, en égrenant les mesures contraignantes à l’égard des peuples contenues dans l’agenda de l’Ordre mondial, un avènement qu’il appelait énergiquement de ses vœux.

Il y était déjà notamment question de celle présentée comme « l’urgence climatique », une faribole qui a abouti, en cette année 2025, à exclure les Français les plus modestes des services regroupés dans les « métropoles » par l’instauration d’une discrimination sociale représentée par la vignette « crit’air » devant être obligatoirement apposée sur le pare-brise de son véhicule.

Pour Sarkozy, ces mesures étaient inéluctables et incontournables car, disait-il, « on ira ensemble vers ce nouvel Ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer[9] ».

Mais ce sobriquet « bling-bling », fort déplaisant, lui est resté à la suite de la fête que sa femme d’alors, Cécilia, avait organisé au Fouquet’s le soir de son élection le 6 mai 2007, une belle soirée offerte par le multimillionnaire Dominique Desseigne, « associée à un séjour ultérieur sur le yacht de Vincent Bolloré, ‘qui) lui vaut d'être qualifié de « président bling-bling » par ses opposants et écorne son image dans l'opinion » (Wikipedia)

Les bases sont posées. Tout ce qui suit n’est que la conséquence logique de ce que nous venons à l’instant d’exposer : à savoir cet invraisemblable engouement pour une puissance étrangère, une suffisance qui lui permet de se constituer un statut d’intouchable, un comportement, une morale et des méthodes pour le moins inadéquats, sans lien avec la contenance, la distinction et la discrétion que les Français sont en droit d’attendre du plus haut représentant de leur pays.

Des casseroles qui font un grand tintamarre

Les affaires, nombreuses, dans lesquelles Sarkozy est impliqué, inquiété ou condamné ne sont pas la face la plus sombre de son personnage ; il agit comme la plupart de ses collègues politiciens qui ne songent qu’à garder leur poste ou en acquérir un autre mieux placé dans la hiérarchie et sont prêts à contourner allègrement les lois qu’ils ont eux-mêmes voté et justement parce qu’ils les ont votées, se considérant au-dessus de leur création, un peu comme des artistes admirant leurs propres œuvres qu’ils ont le pouvoir de détruire si ça leur chante, comme de bons psychopathes qu’ils sont presque tous.

La seule différence avec ses semblables, c’est que Sarkozy a systématisé le recours à la fraude ; toutes ces affaires qu’il traîne comme des casseroles qui font un grand tintamarre sont la suite logique des recherches faites par Sarkozy et ses acolytes pour financer ses deux campagnes présidentielles par n’importe quel moyen : l’affaire Woerth-Bettencourt, l’affaire Bismuth, l’affaire des sondages de l’Elysée, l’affaire Bygmalion, ne constituent que des magouilles politicardes sans grand intérêt, car elles ne concernent que son intérêt personnel, et sa petite personne n’a que peu d’intérêt.

L’affaire du financement libyen

Sauf pour l’affaire en cours en ce mois de janvier 2025, dite « affaire du financement libyen », un versement supposé du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi d’un montant de 50 millions destiné à financer la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy.

Car cette affaire concerne aussi la France et sa réputation.

Selon France info du 6 janvier 2025 : « Treize prévenus, dont l'ancien président de la République, sont jugés à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Au cœur de l'accusation, un "pacte de corruption" noué avec l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. C'est grâce à son argent que Nicolas Sarkozy aurait remporté l'élection présidentielle. »

Voilà pour la version française, nous voulons dire celle des médias subventionnés et qui ne nous fournissent qu’une information bien édulcorée comme il sied au pays des bisounours ; en réalité, une dictature et une censure sous forme de loukoums-marshmallows à ingurgiter quotidiennement pour voir le monde en rose, ce que fait la très grande majorité des Français.

Une version encore plus sournoise que ce qu’ont pu imaginer Huxley avec Le meilleur des mondes et Orwell avec 1984.

C’est un discours différent si l’on se réfère aux médias étrangers qui ne subissent pas cette censure comme, par exemple, le Corriere della Sera du 2 octobre 2012 : « un barbouze était présent au moment du lynchage de Kadhafi par les rebelles. Au sein des cercles diplomatiques occidentaux présents dans la capitale libyenne, la théorie officieuse la plus répandue est que, si des services étrangers sont effectivement impliqués, “alors il s’agit presque certainement des Français”. Et d’ajouter : “Le fait que Paris ait voulu éliminer le colonel Kadhafi est un secret de polichinelle.” Le raisonnement est bien connu : dès les premiers signes de soutien de l’OTAN à la révolution, en grande partie sous l’impulsion du gouvernement de Nicolas Sarkozy, Kadhafi a menacé de révéler les détails de ses liens avec l’ancien président de la République, à commencer par les millions de dollars versés pour financer sa campagne électorale en 2007. “Sarkozy avait toutes les raisons de faire taire le raïs au plus vite”, nous ont répété samedi 29 septembre des sources diplomatiques européennes à Tripoli. »

Il serait étonnant que le procès en cours consente à évoquer cet aspect de l’affaire qui est pourtant, et de loin, le plus important de tous.

590 tonnes d’or, soit le cinquième de la réserve d’or française, bradées par Sarkozy en 2004

Il était alors ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du gouvernement Raffarin lorsqu’il décida de se débarrasser à bas prix de 590 tonnes d’or de la réserve qui s’élevait à 3024 tonnes soigneusement gardée au lieu-dit « La Souterraine » en plein cœur de Paris. Pourquoi ? Eh bien, nous ne voyons pas d’autre raison que de plaire à ses amis américains pour lesquels la référence au dollar devait remplacer l’étalon-or, prétextant le fait que d’autres pays européens en faisaient autant (les Etats-Unis se sont bien gardés, eux, de toucher à une seule once de leur réserve de Fort Knox, environ 8200 tonnes).

« A partir de l’été 2007, la crise financière a provoqué l’abaissement sensible des taux d’intérêt, alors que l’once d’or s’appréciait en moyenne de 20 % sur l’année. […]

La Banque de France n’en a pas moins poursuivi son programme de cessions jusqu’à son terme. Les autres banques centrales nationales qui avaient entrepris des programmes de cession les ont interrompus plus tôt (Belgique en 2005, le Portugal en 2006, l’Autriche et l’Espagne en 2007). (Nicolas Perrin, Veracash, Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il décidé de vendre l’or de la France ? 27 mars 2023)

« Et quid de l’or ? Disséminés dans des « private gold hoards », des fonds privés, des « cumulards » d’or. La partie du stock d’or de la Banque de France qui a été revendue est donc intraçable et la France ne pourrait pas le récupérer à moins de racheter de nouveaux stocks à un prix 5 fois plus élevé. Ce geste à contre-courant ne reflète aucunement la valeur que projettent les Français dans l’or, seule valeur refuge en cas de faillite bancaire.

La vente, elle, n’a rapporté que 4,67 milliards d’euros à l’époque. » (Jean-François Faure, L’or et l’argent, 2004 : soldes sur les réserves d’or de la France ! » 27 mars 2023)

Le kilogramme d’or au 10 janvier 2025 est coté 83.500 euros ; donc, actuellement, 590 tonnes vaudraient 49.265 milliards, soit 10 fois plus que ce qui a été vendu à 4.67 milliards d’euros à l’époque.

La réintégration de la France dans l’Otan

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sur l’initiative des Etats-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, voit le jour le 4 avril 1949, et regroupe, avec plusieurs pays européens, 12 pays dits « Occidentaux » qui constituent le « bloc de l’Ouest ».

Ce regroupement, essentiellement de nature défensif, a été décidé dans le but de se prémunir d’une éventuelle offensive de l’Urss, à la suite du blocus de Berlin opéré par cette dernière le 24 juin 1948.

L’Urss répliquera en fondant le Pacte de Varsovie, le « bloc de l’Est », le 14 mai 1955, qui regroupe les pays communistes de l’Europe de l’Est.

La disparition de l’Urss n’a pas fait disparaître l’Otan, comme cela aurait dû être logiquement le cas, puisqu’elle avait été créée pour parer à une éventuelle attaque de l’Urss contre l’Occident (E.U, U.E., Israël). La Russie qui a remplacé l’Urss n’a jamais attaqué personne, sauf dans le cas où des populations russophones ont demandé son intervention pour arrêter le génocide en cours perpétré par les Otaniens sous drapeau ukrainien (2014, Donbass, 14.000 civils tués), et encore la Russie n’est-elle intervenue qu’après de multiples tergiversations afin de ne pas déclencher de conflit plus élargi.

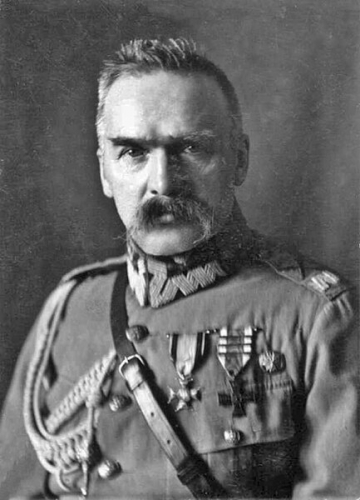

Le général De Gaulle avait eu la sagesse de se retirer de l’Otan le 7 mars 1966.

Sarkozy, comme il sied à un américanolâtre, a réintégré la France dans l’Otan le 7 novembre 2007. Il avait déclaré le 9 septembre 2011 à l'ambassade des États-Unis en France : « Je resterai très fier d'avoir été le président qui a fait revenir la France dans le commandement intégré de l'Otan. Pour le plus grand bénéfice de l'Otan et pour le plus grand bénéfice de la France. » Quelques jours plus tôt, il s'était déjà félicité du retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan, estimant que celui-ci avait permis à la France de jouer un rôle de premier plan dans l'intervention militaire de 2011 en Libye qui a conduit au départ de Kadhafi ». (Wikipedia)

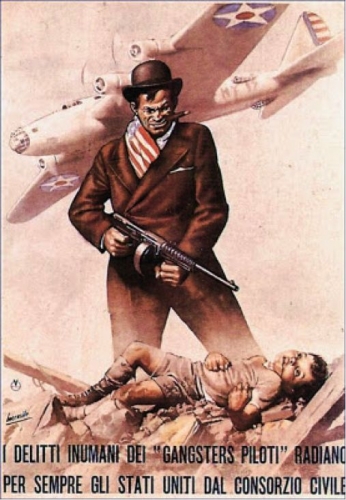

De fait, l’Otan est devenue le bras armé de la C.I.A dont le travail consiste à créer des guerres partout dans le monde afin d’alimenter le complexe militaro-industriel américain et, par la même occasion, de complaire à la politique expansionniste des USA et à sa volonté farouche de conserver le leadership d’un monde unipolaire.

L’Otan et la C.I.A. sont des organisations mafieuses qui ont fomenté la plupart des guerres qui ont secoué le monde d’après 1945 en employant toujours la même méthode : incriminer le pays qu’on veut détruire ou dont on veut exploiter les richesses et le bombarder sur la base d’allégations mensongères et la fabrication de fausses preuves (par exemple, l’Irak et la Syrie, en arguant de l’utilisation de fausses « armes de destruction massive » ou le bombardement des populations serbes avec le faux « massacre de Racak » au Kosovo, et bien d’autres…)

Nous avons souligné dans notre dernier article Syrie : les racines du chaos le danger d’une émancipation en cours de la C.I.A. de son pays d’origine et, donc, d’actions qui ne seraient plus contrôlées par ce dernier, la C.I.A. agissant alors en électron libre, entraînant l’Otan à sa suite.

La prise en compte de cette éventuelle scission par la nouvelle administration Trump semble effective. La nouvelle responsable du renseignement américain, Tulsi Gabbard, est chargée de la désamorcer.

Référendum sur l’Europe en 2005 : le vote des Français bafoué

Nous avons gardé le meilleur pour la fin.

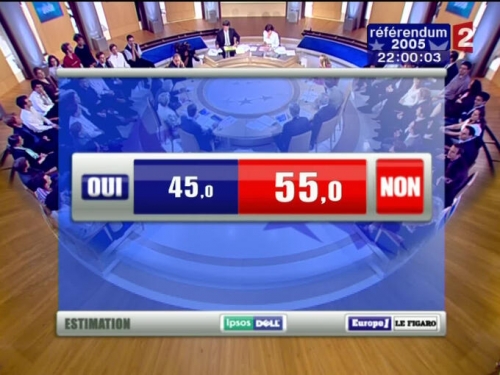

Le référendum français sur le « traité établissant une Constitution pour l'Europe » eut lieu le 29 mai 2005. Les électeurs devaient répondre à une question : « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? ».

Les Français répondirent nettement « non » avec 54.68% des suffrages exprimés, soit 2.641.238 voix de plus que le « oui ».

Le site consacré à l’histoire, herodote.net, du 27 février 2021 souligne que « le résultat du scrutin consterne la classe politique et médiatique qui croit y voir la victoire de l'ignorance et du populisme (les hommes politiques qualifient de « populiste » tout mouvement qui leur est opposé et bénéficie, au contraire d'eux, de la faveur de l'opinion) ».

Ce rejet (suivi par celui des Néerlandais) entraînait la non-ratification du Traité élaboré par les 27 membres de l’Union européenne.

Qu’à cela ne tienne, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre.

Les vingt-sept États membres de l'Union européenne signent, le 13 décembre 2007, à Lisbonne, un nouveau traité reprenant les mêmes termes que le traité constitutionnel. Giscard d’Estaing dira : « …le résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel — les seules qui comptaient pour les conventionnels — se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent, et insérés dans les traités antérieurs. (…) La conclusion vient d'elle-même à l'esprit. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. »

En France, comme dans la plupart des pays européens, les citoyens avaient souhaité être consultés à nouveau par référendum.

Mais Nicolas Sarkozy choisit de faire adopter le Traité de Lisbonne par voie parlementaire, sans consulter les citoyens, en convoquant le Congrès à Versailles le 4 février 2008 pour modifier la Constitution française et permettre la ratification du nouveau traité par le Sénat et l’Assemblée nationale alors même qu’un sondage IFOP/ParisMatch confirme que 71% des Français souhaitent un nouveau référendum.

La juriste Anne-Marie Le Pouriet, dans Le Point, parlera de « haute trahison ».

C’est par ces mots que nous terminons cet article, comme nous l’avons commencé.

Pierre-Emile Blairon

Notes:

[1] Faits et documents n° 235 et 236.

[2] Ibid.

[3] https://www.facebook.com/photo/?fbid=948632340562358&set=a.105970318161902 Voir aussi notre dernier article, Syrie, les racines du chaos : https://nice-provence.info/2024/12/22/syrie-racines-chaos/

[4] https://www.lefigaro.fr/politique/sarkozy-l-americain-j-en-suis-fier-comment-la-fascination-de-l-ex-president-pour-l-oncle-sam-a-faconne-sa-conquete-en-2007-20241029

[5]https://www.lemonde.fr/international/article/2010/11/30/wikileaks-nicolas-sarkozy-l-americain_1447153_3210.html

[6] https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-04-Kosovo

[7] https://www.dailymotion.com/video/xg46z3_kosovo-kouchner-nie-le-trafic-d-organes_news

[8] Selon le dictionnaire : fanfaron, de l'espagnol matamoros (« tueur de Maures »), formé de matar (« tuer ») et moros (« Maures »).

[9] https://www.dailymotion.com/video/x81qd6

15:59 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nicolas sarközy, france, europe, affaires européennes, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 janvier 2025

Trump et la doctrine de Monroe

Trump et la doctrine de Monroe

par Leonardo Sinigaglia (*)

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/29539-leon...

Il y a presque exactement deux siècles, les États-Unis, après avoir consolidé leur souveraineté sur les territoires arrachés au contrôle de l'Empire britannique, annonçaient au monde que l'ensemble du continent américain serait désormais considéré comme une zone de juridiction exclusive de Washington. Cela s'est d'abord traduit par un soutien aux pays d'Amérique latine dans leur lutte pour l'indépendance, mais l'apparence « libertaire » de l'action américaine a rapidement cédé la place à un dessein hégémonique clair. Ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de « doctrine Monroe » a en fait été codifié plus de deux décennies après la présidence de l'homme d'État du même nom, un représentant du parti démocrate-républicain, l'ancêtre du GOP d'aujourd'hui, qui en a matériellement jeté les bases.

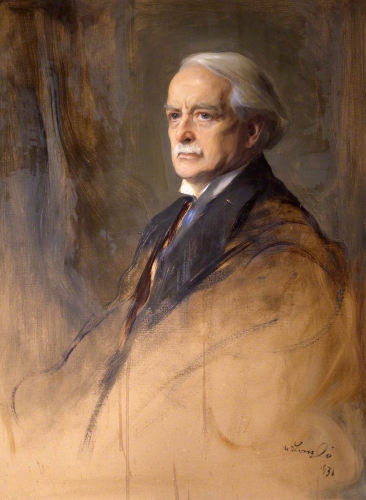

C'est sous la présidence de James Knox Polk (photo, en haut), un démocrate, qu'elle a été systématisée par le secrétaire d'État de l'époque, John Quincy Adams (photo, en bas). Le discours inaugural de la présidence de Polk en 1845 illustre bien la nouvelle perspective hégémonique avec laquelle la toute jeune fédération abordait ce qu'elle considérait comme « son » hémisphère: « L'occasion a été jugée opportune d'affirmer, en tant que principe dans lequel les droits et les intérêts des États-Unis sont impliqués, que les continents américains, par la condition de liberté et d'indépendance qu'ils ont assumée et qu'ils maintiennent, ne doivent pas être considérés dorénavant comme des sujets de colonisation future par une quelconque puissance européenne. [...].

Nous devons donc à la franchise et aux relations amicales existant entre les États-Unis et ces puissances de déclarer que nous devrions considérer toute tentative de leur part d'étendre leur système à une partie quelconque de cet hémisphère comme dangereuse pour notre paix et notre sécurité ».

Derrière ce langage diplomatique se cache la volonté d'expulser les intérêts « étrangers » du continent américain, non pas pour rapprocher les peuples qui le peuplent, mais pour imposer la suprématie des États-Unis d'Amérique. S'il est bien connu que l'idéologie de la « destinée manifeste » prévoyait l'anéantissement progressif des Amérindiens, considérés comme faisant partie de la « nature sauvage », il est juste de garder à l'esprit que les peuples d'Amérique latine étaient considérés comme ne méritant pas non plus une quelconque souveraineté nationale.

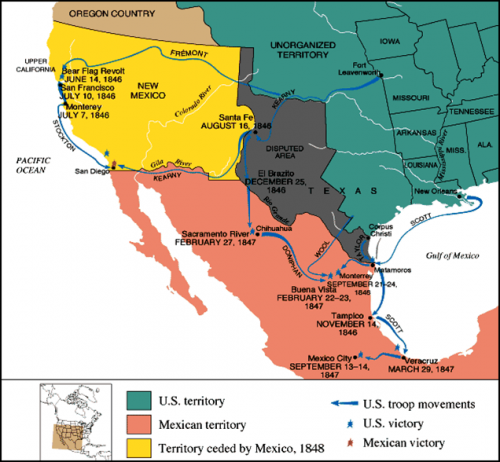

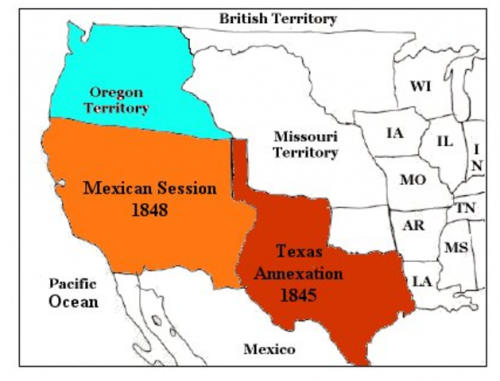

La marche vers l'ouest de la « civilisation » américaine n'était pas seulement dirigée contre les Premières nations (First Nations), mais aussi, en allant vers le sud, contre le reste des habitants du continent et les États qu'ils avaient réussi à construire, laborieusement et souvent de manière précaire. Quelques années après le discours inaugural de Polk, les troupes de Washington attaquèrent la Californie, le Texas et le Nouveau-Mexique, où la révolte des colons américains contre l'État mexicain faisait rage depuis des années, animée surtout par leur volonté de préserver l'esclavage, institution abolie par le président Vicente Ramon Guerrero en 1837. La guerre fut rapide et particulièrement sanglante, avec des exécutions sommaires de guérilleros et de prisonniers mexicains par les soldats américains, et se termina par l'occupation de la ville de Mexico et l'annexion de plusieurs territoires jusqu'au Pacifique.

Il faut attendre la deuxième partie du XXe siècle pour que les États-Unis achèvent l'occupation de l'Ouest: en 1900, les derniers kilomètres carrés de territoire sont également arpentés et morcelés, prêts à être vendus aux entreprises qui en ont besoin ou à être attribués aux colons. Entre-temps, le développement économique capitaliste a fait des États-Unis une puissance capable de rivaliser avec les empires européens sur la scène internationale. Cependant, leur énorme extension continentale semble insuffisante et Washington entreprend la construction de son propre « empire », un empire qui, contrairement à ses concurrents, sera « démocratique », sans couronnes et sans formalités coloniales, mais pas moins despotique et exterminateur.

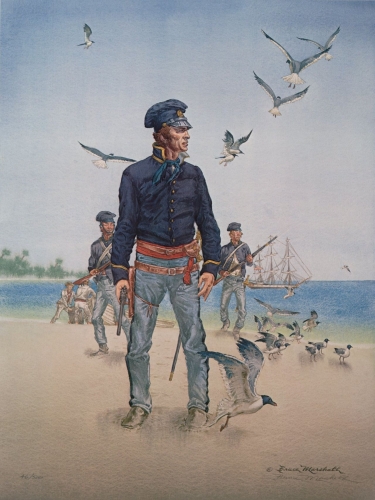

Après avoir liquidé le Mexique, les États-Unis ont imposé leur puissance dans toute l'Amérique latine, non seulement par la pénétration économique, mais aussi par des interventions militaires directes. Le Marine Corps a été largement utilisé pour des opérations de « police » visant à pacifier les gouvernements récalcitrants ou les rébellions indépendantistes à de nombreuses reprises : en 1852 et 1890 en Argentine, en 1854, 1857, 1865, 1870 et 1895 en Grande Colombie, au Nicaragua en 1855, 1858, 1857 et 1894, en Uruguay en 1855, 1858 et 1868, au Paraguay en 1859. En 1898, les États-Unis parviennent à arracher à l'Espagne le contrôle de Cuba, de Porto Rico, de l'île de Guam et des Philippines, où ils répriment dans le sang une grande révolte indépendantiste qui fait plus de 100.000 morts.

En 1903, le président Theodore Roosevelt, vétéran de la guerre de Cuba, a encouragé un coup d'État au Panama, qui faisait partie de la Grande Colombie, dans le but de déclarer l'indépendance de la région afin de la placer sous la protection directe des États-Unis et d'entamer la construction du canal, qui restera entre les mains de Washington jusqu'en 1999. Dans les mêmes années, se déroulent les tristement célèbres « guerres de la banane », appelées ainsi en raison du rôle central joué par les intérêts des grandes entreprises agroalimentaires, parmi lesquelles la United Fruit Company, aujourd'hui Chiquita, et la Standard Fruit Company, aujourd'hui Dole, désireuses d'éviter à tout prix toute réforme agricole et toute diminution de leur influence sur les États latino-américains. Les incursions en République dominicaine, occupée entièrement de 1916 à 1924, l'occupation du Nicaragua de 1912 à 1933, de nouveaux affrontements avec le Mexique entre 1910 et 1917, avec une implication directe dans la guerre civile qui divise le pays, sont nombreuses, l'occupation d'Haïti entre 1915 et 1934, ainsi que pas moins de sept interventions armées contre le Honduras, pays en quelque sorte contrôlé par la United Fruit et converti à la monoculture de la banane qui y était exportée vers le monde occidental, au bénéfice des habitants.

Il convient de noter que cet interventionnisme américain allait de pair avec une rhétorique « isolationniste » : il n'y avait aucune contradiction matérielle entre la « neutralité » revendiquée par Washington dans les affaires européennes et les intrusions violentes dans la vie intérieure des États américains, ceux-ci étant considérés non pas comme des entités autonomes et indépendantes, mais comme l'« arrière-cour » des États-Unis. L'ensemble du continent américain devient ainsi le centre d'une puissance impériale qui, grâce aux deux guerres mondiales, s'affirmera mondialement en quelques décennies, avant d'être contrecarrée par le mouvement anticolonialiste et le camp socialiste.

Son emprise sur le continent américain est restée presque totale pendant la guerre froide et la construction ultérieure de l'ordre hégémonique unipolaire, à l'exception notable de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. La phase internationale qui a débuté avec la chute du bloc de l'Est et l'imposition mondiale du « consensus de Washington » peut sembler à certains égards opposée à l'ère marquée par la « doctrine Monroe », mais elle n'en est en réalité que la suite logique : si auparavant l'ensemble du continent américain était soumis à la souveraineté des États-Unis, le régime de Washington, immensément plus fort, était désormais en mesure de repousser, en pratique et indéfiniment, les frontières de cet hémisphère considéré comme son domaine exclusif.

Il est donc erroné de voir dans la perspective stratégique américaine une dichotomie fondamentale entre l'isolationnisme et l'interventionnisme, comme s'il s'agissait de deux visions opposées. En réalité, il ne s'agit que d'expressions différentes de la même perspective hégémonique et impérialiste, deux expressions qui renvoient à deux moments différents : le premier à un moment de rassemblement des forces, le second à un moment d'expression violente des forces accumulées.

Comparé à l'illusion interventionniste de la direction du parti DEM, l'isolationnisme proposé par Donald Trump représente une politique plus réaliste et rationnelle dans la phase actuelle marquée par la crise et l'affaiblissement du régime hégémonique américain. Cet isolationnisme ne doit pas être confondu avec une volonté de renoncer au statut de « nation indispensable », mais doit être considéré pour ce qu'il est: un repli stratégique au sein du continent américain destiné à servir à nouveau de base aux ambitions impériales de Washington. Les théâtres d'affrontement hors du continent américain, du Moyen-Orient à l'Ukraine, en passant par l'Afrique et l'Asie-Pacifique, ne seront nullement abandonnés, mais seront de plus en plus « sous-traités » à des alliés subalternes locaux, sur lesquels pèseront de plus en plus les coûts sociaux, économiques et militaires des conflits.

À quelques semaines de la seconde investiture de Trump, les signes de la volonté de la prochaine administration de poursuivre cette nouvelle perspective isolationniste ne cessent de se multiplier. Les menaces adressées au gouvernement panaméen, contre lequel une nouvelle intervention militaire est prévue au cas où les droits de passage des navires américains ne seraient pas supprimés, les hypothèses de l'achat du Groenland et de l'invasion du Mexique dans la perspective de la « guerre contre les cartels de la drogue », ainsi que la référence au Premier ministre canadien Trudeau en tant que « gouverneur » d'un État de l'Union ne doivent pas être interprétées comme une simple provocation, mais comme l'indication d'une volonté concrète d'accroître le contrôle et l'exploitation du continent par Washington dans un contexte de crise profonde de l'ordre unipolaire.

(*) Né à Gênes le 24 mai 1999, il est diplômé en histoire de l'université de la même ville en 2022. Activiste politique, il a participé à de nombreuses initiatives, tant dans sa ville natale que dans toute l'Italie.

19:32 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, doctrine de monroe, états-unis, hémisphère occidental, histoire, amérique dusud, amérique centrale, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 07 janvier 2025

Le fascisme et la psychanalyse

Le fascisme et la psychanalyse

Par Chiara (Blocco Studentesco)

Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/12/06/bs-fascismo-e-psicanalisi/

« À Benito Mussolini, avec les salutations respectueuses d’un vieil homme qui reconnaît dans le détenteur du pouvoir un héros de la civilisation ».

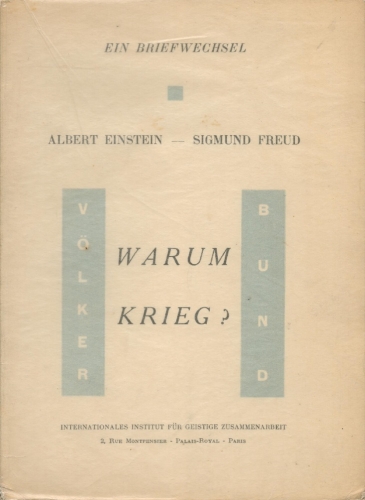

Ce qui pourrait sembler être la pensée d’un fervent en chemise noire n’est autre, à la grande surprise générale, qu’une dédicace de Sigmund Freud. En avril 1933, à la suite d’une visite d’Edoardo Weiss et de Gioacchino Forzano dans son cabinet viennois, Freud signa ainsi l’ouvrage « Warum Krieg? » (Pourquoi la guerre ?) écrit avec Albert Einstein.

Très souvent, avec beaucoup de difficulté, certains ont tenté de justifier cet acte. Ils ont avancé l’argument de la passion de Freud pour l’archéologie et la réhabilitation par Mussolini des forums impériaux. D’autres ont supposé qu’il voyait en lui un possible rempart contre l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne d’Adolf Hitler, récemment élu.

Peut-être, aussi difficile que cela soit à accepter, s’agissait-il d’une admiration sincère et réelle.

Quoi qu’il en soit, environ un mois plus tard, un article paru dans Il Popolo d’Italia révélait que Mussolini considérait la psychanalyse comme une imposture.

La psychanalyse fit son apparition en Italie dès les années 1910. À cette époque, une conception proche de celle de Cesare Lombroso prévalait encore, selon laquelle les névroses avaient une origine organique, ce qui valut à la psychanalyse d’être qualifiée d’anti-scientifique.

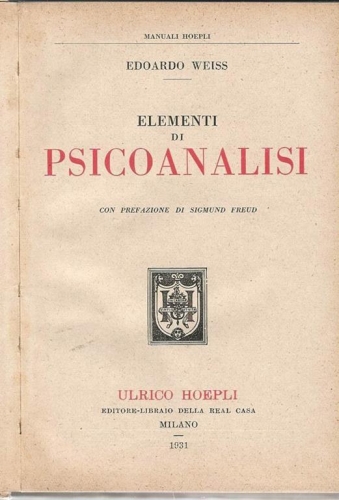

Malgré les nombreuses réticences, la nouvelle discipline trouva un espace à Trieste. Entre les années 1920 et 1930, le psychiatre Edoardo Weiss, formé à Vienne sous la direction de Freud, y exerça dans l’asile de la ville.

Dans une Trieste encore marquée par son passé austro-hongrois, la psychanalyse devint un phénomène culturel. Italo Svevo en fit le thème central de son roman La Conscience de Zeno. Umberto Saba, qui fut lui-même patient de Weiss, s’inspira de cette thérapie pour écrire son recueil Il piccolo Berto.

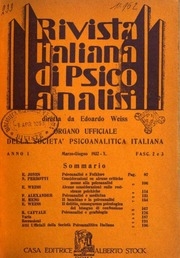

Au début des années 1930, Edoardo Weiss s’installa à Rome, où il entama une véritable activité de vulgarisation scientifique de la psychanalyse. C’est ainsi que naquit la première revue spécialisée, la Rivista Italiana di Psicoanalisi.

Cette discipline fut perçue comme une vision du monde alternative à la philosophie néo-idéaliste alors dominante.

Par ailleurs, durant cette même période, un groupe d’intellectuels fascistes favorables à cette nouvelle théorie fonda la revue Il Saggiatore. Ils pensaient que l’humanité traversait une profonde crise de valeurs et que l’idéalisme de Giovanni Gentile était incapable d’offrir les outils nécessaires pour y faire face. Selon eux, la psychanalyse permettrait de rétablir un équilibre entre l’eros et le logos, restituant ainsi à l’homme sa dimension instinctive, émotionnelle et affective.

En revanche, pour des intellectuels tels que Giovanni Gentile et Benedetto Croce, il était inconcevable de placer l’inconscient au-dessus du sujet lui-même. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne firent obstacle à la diffusion de la psychanalyse et encouragèrent même la traduction en italien des ouvrages de Freud.

Sans grande surprise, l’opposant principal à la psychanalyse ne fut pas le fascisme, mais l’Église. Celle-ci rejeta son déterminisme et contesta l’idée que la religion était une illusion. De plus, elle se montra extrêmement sceptique quant à l’importance accordée par Freud à la sexualité. Cependant, certains catholiques furent plus nuancés : le père Agostino Gemelli lui attribua le mérite d’avoir reconnu le caractère dynamique de la psyché et le rôle des instincts, tout en restant prudent et réservé.

Mussolini lui-même ne fut pas un partisan de la psychanalyse. On ignore ce qu’il pensait exactement à ce sujet, mais l’article mentionné précédemment dans Il Popolo d’Italia ne laisse guère de place au doute. Il est néanmoins important de noter qu’il était un grand admirateur de Gustave Le Bon, le père de la psychologie des foules, et qu’il avait intégré ses théories.

La situation changea en 1934, lorsque la Rivista Italiana di Psicoanalisi fut bannie sous la pression des autorités ecclésiastiques. De plus, avec l’intensification des politiques antisémites, de nombreux psychanalystes, souvent d’origine juive, émigrèrent, mettant fin à cette collaboration intellectuelle. Des articles hostiles à la psychanalyse furent alors encouragés, non par une réelle aversion envers la discipline, mais pour s’aligner sur la politique raciale du régime.

La situation changea en 1934, lorsque la Rivista Italiana di Psicoanalisi fut bannie sous la pression des autorités ecclésiastiques. De plus, avec l’intensification des politiques antisémites, de nombreux psychanalystes, souvent d’origine juive, émigrèrent, mettant fin à cette collaboration intellectuelle. Des articles hostiles à la psychanalyse furent alors encouragés, non par une réelle aversion envers la discipline, mais pour s’aligner sur la politique raciale du régime.

En conclusion, attribuer au fascisme la responsabilité d’avoir combattu la psychanalyse en Italie serait une simplification historique. Bien qu’elle n’ait jamais été pleinement adoptée par le régime, la psychanalyse ne fut pas l’objet d’une véritable campagne de répression. Au contraire, certains intellectuels fascistes y voyaient un outil utile pour affronter la crise de valeurs de l’époque et rétablir un équilibre entre la raison et l’instinct. Ce furent davantage les politiques raciales et l’Église qui limitèrent l’expansion d’une discipline qui, malgré les obstacles, parvint à trouver un écho et des interlocuteurs en Italie, laissant une empreinte significative dans le paysage culturel de l’époque.

20:05 Publié dans Histoire, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, psychanalyse, fascisme, italie, sigmund freud, edoardo weiss |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 décembre 2024

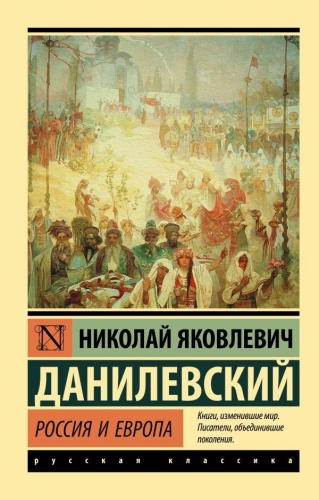

La vision d'Arnold Toynbee: Moscou héritière de l'Empire romain d'Orient

La vision d'Arnold Toynbee: Moscou héritière de l'Empire romain d'Orient

Dans « Civilisation by comparison », l'historien anglais prévoyait la Russie d'aujourd'hui, quand Staline régnait encore.

par Paolo Becchi

Source: https://www.barbadillo.it/117638-la-visione-di-arnold-toy...

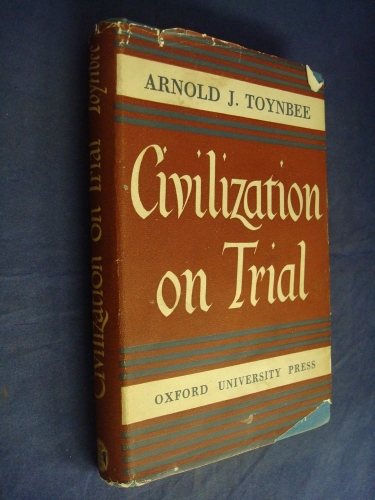

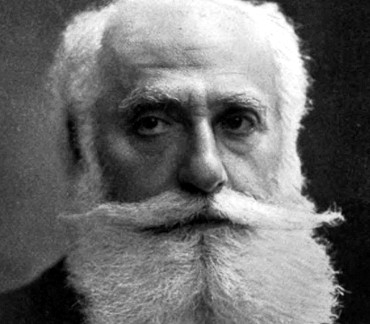

Arnold J. Toynbee dans Civilisation on Trial

Arnold J. Toynbee dans Civilisation on Trial

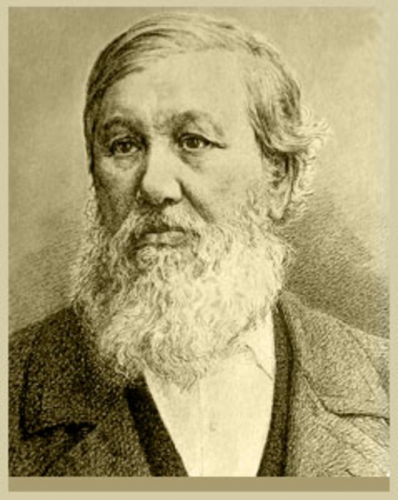

La Russie retrouve la dignité qu'elle semblait avoir perdue avec la dissolution de l'URSS. Cette Union a pris fin et, avec elle, le récit du communisme (seulement celui-là: en URSS, le « communisme », au sens de Marx et de Bordiga, n'a jamais existé). Mais la civilisation russe, son héritage byzantin, gréco-chrétien, ne pouvait pas disparaître. Cette civilisation, sœur de la nôtre, n'a pas non plus disparu avec l'URSS. Comme l'a souligné Arnold J. Toynbee en 1948 dans Civilisation on Trial (traduit en italien par Bompiani), la Russie a toujours cherché son salut dans cette institution politique qu'était l'Empire romain d'Orient.

Sauver la façade

« Le Grand-Duché de Moscou a été la forge de cette expérience politique. La tâche accomplie par Moscou, ainsi que sa récompense, était la consolidation, sous son autorité, d'un groupe de faibles principautés en une grande puissance. Cet édifice politique moscovite a été doté à deux reprises d'une nouvelle façade, d'abord par Pierre le Grand, puis par Lénine, mais la structure essentielle est restée inchangée et l'Union soviétique d'aujourd'hui reproduit, comme le Grand-Duché de Moscou au 14ème siècle, les traits saillants de l'Empire romain d'Orient médiéval » (p. 259).

Selon Carl Schmitt

La façade, pour la troisième fois, c'est Poutine. Cet héritage byzantin, avec ses valeurs et traditions chrétiennes-orthodoxes, ne pouvait pas échouer et a été réaffirmé en contraste avec un Occident (ou plutôt avec l'« hémisphère occidental », comme Carl Schmitt l'a défini) de plus en plus corrompu dans ses coutumes, décadent et profane.

En 1989, le mur de Berlin s'effondre. L'année suivante, avec la réunification de l'Allemagne, un État du Pacte de Varsovie, la République démocratique allemande, est annexé à la République fédérale d'Allemagne. Cet État disparaît et devient membre de l'OTAN.

En 1991, l'Union soviétique a implosé, d'une manière qui attend peut-être encore d'être reconstituée historiquement dans tous ses détails. Le jour de Noël de cette année-là, Gorbatchev a démissionné parce que l'URSS n'existait plus et que le « processus de démocratisation » avait commencé, ce qui signifiait alors la capitulation devant l'Occident. Mais le peuple soviétique souhaitait-il cette dissolution ?

Les négociations occidentales avec Gorbatchev ont au moins laissé entendre, pour autant que nous le sachions, que l'OTAN n'irait pas plus loin. L'annexion de l'Allemagne de l'Est aurait pu suffire. Mais nous savons ce qu'il en est advenu.

L'esprit de Vladimir

Boris Eltsine achevait le travail commencé par Gorbatchev en vendant le pays. D'aucuns, aux États-Unis, parlaient même de la fin de l'histoire, c'est-à-dire de la fin de la Russie, alors même que Poutine mettait fin au processus de dissolution. Le destin a voulu qu'un homme incarne de manière hégélienne l'esprit de son monde, le sens d'une civilisation millénaire et s'oppose à sa disparition.

Multiethnique, multiculturel

Poutine se devait de réagir lorsque, dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alors que l'Alliance atlantique avait déjà intégré les républiques baltes, la sécurité non seulement de la Russie, mais aussi de la Fédération tout entière, aurait été mise en péril. Une Fédération multiethnique et multiculturelle, composée de populations dont la cohabitation est garantie par la Russie. En effet, le phare de la Fédération est toujours le même : Moscou.

Le siège et la sortie

Après la chute de l'URSS, l'Occident a tenté de frapper la Russie, de l'asservir, de lui faire perdre son âme : la Russie ne pouvait que se défendre. Poutine a attendu, accepté des négociations qui, avec le recul, ne visaient qu'à affaiblir le pays. Finalement, il a dû réagir et peut-être a-t-il réagi trop tard.

Pour comprendre le sens de la guerre et pourquoi elle ne peut se terminer qu'avec la capitulation de l'Ukraine, il faut renverser la perspective dominante. La Russie se sent assiégée, elle n'a pas d'autre choix que de se défendre et de défendre sa civilisation. Et elle le fera. Moscou est la troisième Rome, pas la quatrième Washington.

21:23 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, russie, arnold j. toynbee, byzantinislme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 décembre 2024

Dans "Histoire africaine de l'Afrique", nous retrouvons l'écho de Frobenius et Davidson

Dans "Histoire africaine de l'Afrique", nous retrouvons l'écho de Frobenius et Davidson

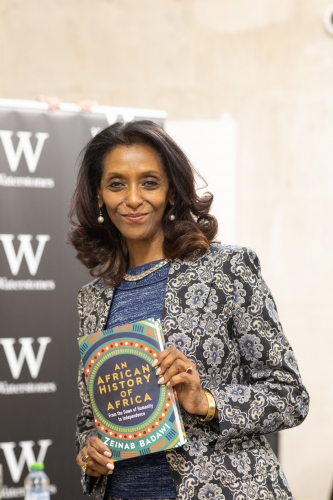

Journaliste de la BBC, la Soudanaise Zeinab Badawi élargit le regard sur un continent sous-estimé

Par Carlo Romano

Source: https://www.barbadillo.it/117744-nella-storia-africana-de...

La civilisation africaine (édition italienne: Einaudi, 1971)

Dans un livre qui, depuis la fin des années 1960, est resté une référence pour les lecteurs italiens, l’historien, journaliste et – entre autres qualifications – officier de liaison entre les forces alliées et la Résistance en Ligurie, Basil Davidson, avait formulé cet objectif :

« Présenter un résumé de ce que l’on sait aujourd’hui des idées et systèmes sociaux, des religions, des valeurs morales, des croyances magiques, des arts et de la métaphysique d’une série de peuples africains, en particulier ceux d’Afrique tropicale. Ensuite, examiner les façons dont ces éléments se sont développés et transformés depuis le passé lointain jusqu’à aujourd’hui. Enfin, replacer ces aspects de la civilisation africaine dans leur perspective contemporaine en tant que parties cohérentes d’un ensemble vital ».

En s’éloignant des préjugés coloniaux, avec La civilisation africaine (Einaudi, 1971) et une vaste œuvre de vulgarisation accompagnée d’une série de documentaires, Davidson a pleinement atteint son objectif. Avec le temps, ce livre – bien qu’il ne soit pas strictement académique, même s’il a été adopté par de nombreuses universités – n’a pas été complété par beaucoup d’autres études. Cependant, une édition actualisée, également intitulée La civilisation africaine, a été publiée en 1997.

Avant cet ouvrage, on pouvait se référer à Histoire de la civilisation africaine/Kulturgeschichte Afrikas (Einaudi, 1950 et Adelphi, 2013) de Leo Frobenius, ethnologue, fondateur de divers instituts, correspondant avec Ezra Pound sur des questions économiques, et auteur en 1910 du magnifique compendium de légendes africaines Le Décaméron noir (Rizzoli, 1971).

Ce livre a influencé le concept de Négritude, de Aimé Césaire à Léopold Sédar Senghor, selon lesquels Frobenius « avait restitué à l’Afrique sa dignité et son identité ». La phrase « chaque fois qu’un vieillard meurt en Afrique, c’est une bibliothèque entière qui disparaît » semble illustrer parfaitement le contenu de Der schwarze Dekameron.

Des ouvrages comme ceux de Frobenius et Davidson ont renversé l’idée nuisible du « sauvage noir », réduisant les traditions et les arts africains à de simples visions exotiques, tout au plus décoratives. Cependant, d’autres livres et pamphlets – notamment à partir de Malcolm X – qui ont politisé l’idée même de civilisation africaine, ont parfois montré un préjugé inverse à celui du colonialisme, revendiquant par fierté de prétendues suprématies.

On pense ici au livre d’un spécialiste de la Grèce ancienne auprès de l’université Cornell, Martin Bernal, dont la publication a suscité de vifs débats, bien que beaucoup se soient arrêtés au titre provocateur, Black Athena (Pratiche Editrice, 1992). Bernal identifiait deux modèles historiographiques: l’« antique », élaboré par les Grecs eux-mêmes, et l’« aryen », imprégné de romantisme et influencé par des éléments extérieurs et idéologiques, comme le racisme. Bernal va même jusqu’à affirmer que les langues indo-européennes auraient un substrat d’origine africaine.

Ses thèses ont été contestées par de nombreux spécialistes du classicisme, notamment dans le volume collectif Black Athena Revisited (1996).

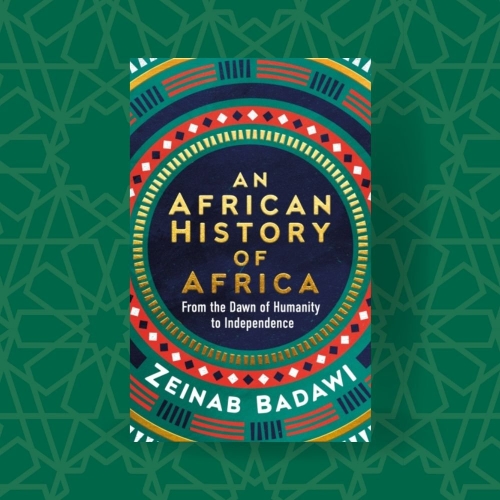

Avec An African History of Africa/Une Histoire africaine de l’Afrique de la journaliste soudanaise Zeinab Badawi – diplômée d’Oxford, ancienne présidente de la Royal African Society et collaboratrice de la BBC, où elle a présenté The History of Africa, une série de documentaires basée sur les rapports de l’UNESCO et sur l’ouvrage Histoire générale de l’Afrique qui en a découlé – nous avons aujourd’hui un essai de grande vulgarisation. Ce travail intègre l’expérience que l’auteure a acquise aussi bien avec les chercheurs africains qu’avec les gardiens des traditions orales.

L’histoire de l’Afrique est celle des origines de la civilisation humaine, mais on discute peu de son histoire ancienne et moderne, étouffée par les récits occidentaux évoquant la pauvreté, l’esclavage et le colonialisme. Ainsi, les récits fascinants des reines guerrières, des puissantes civilisations, des bâtiments somptueux et des marchés animés restent méconnus, alors que l’Afrique est bien plus que ce que nous imaginons.

22:32 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, livre, zeineb badawi, leo frobenius, basil davidson, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 décembre 2024

Le monde anglo-saxon se réclame du Grand Israël

Le monde anglo-saxon se réclame du Grand Israël

par Valentin Katasonov

Source: https://telegra.ph/Il-mondo-anglosassone-pretende-di-esse...

Aujourd'hui, le mot « Occident » apparaît dans les médias russes aussi fréquemment que le mot « Russie ». Il en va de même pour les dérivés du mot « Occident »: « civilisation occidentale », « sanctions occidentales », « culture occidentale », « domination occidentale », etc. Wikipédia explique que l'Occident désigne les pays d'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres pays. Les historiens, les politiciens et les philosophes essaient de trouver un dénominateur commun qui unit les pays qui sont ainsi mentionnés. Ils appellent la somme de ces pays la « civilisation occidentale ». Elle réunirait dès lors des pays qui ont une idéologie commune. Le noyau de cette civilisation occidentale est le monde anglo-saxon. En effet, l'idéologie occidentale est née dans les pays anglo-saxons. Le monde anglo-saxon est le regroupement idéologique, politique, militaire et financier de cinq pays: la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La formation du monde anglo-saxon a commencé au départ de la Grande-Bretagne. Pendant plusieurs siècles, elle a étendu son influence à d'autres parties du monde. Elle a colonisé le Nouveau Monde et créé l'Empire britannique, dans lequel « le soleil ne se couchait jamais ». Il faut d'abord parler de l'influence idéologique de la Grande-Bretagne, puis de son influence politique, militaire, financière et économique.

Au 20ème siècle, le noyau du monde anglo-saxon est devenu les États-Unis d'Amérique. Ils dominent le monde anglo-saxon et l'ensemble du monde occidental par leurs positions géopolitiques, militaires, financières, économiques et idéologiques. J'en viens maintenant à l'idéologie du monde anglo-saxon. Le plus souvent, on dit qu'il s'agit de l'idéologie du libéralisme. Mais le mot « libéralisme » est un terme mal compris. À l'époque soviétique, il existait une définition plus claire de l'idéologie occidentale en général et de l'idéologie anglo-saxonne en particulier: « idéologie du capitalisme », « idéologie de l'impérialisme », « idéologie de la domination mondiale », etc. En outre, on a constaté à l'époque soviétique que dans les pays occidentaux non inclus dans le monde anglo-saxon (comme la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.), c'est-à-dire dans les pays d'Europe continentale, l'idéologie est légèrement différente de celle de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

L'idéologie anglo-saxonne se distingue nettement des autres idéologies. Et ces différences se retrouvent dans les racines religieuses du monde anglo-saxon. Il convient de noter que dans les cinq pays du monde anglo-saxon mentionnés ci-dessus, le protestantisme a été la religion dominante pendant plusieurs siècles. Au moment de la Réforme (au 16ème siècle), le protestantisme est apparu dans de nombreux pays d'Europe, avec des orientations et des nuances différentes. Mais dans les îles de la brumeuse Albion, il avait des nuances bien spécifiques.

Les causes de nombreux événements actuels dans le monde anglo-saxon et dans le monde entier sont à rechercher dans l'Angleterre des 16ème et 17ème siècles. Sans remonter plus loin dans le temps, je rappellerai que certaines mouvances protestantes (en fait des sectes) prêchaient la doctrine de l'exclusivité de leurs membres. Dans le sens d'être les élus de Dieu. Ils partaient du fait qu'eux, les habitants de la Foggy Albion, sont les descendants des tribus d'Israël. Plus précisément, des tribus qui avaient été chassées de la Terre promise. Selon certaines versions, ils sont les descendants de ceux qui ont été expulsés lorsque les Assyriens, au 8ème siècle avant J.-C., ont conquis la partie nord d'Israël avec ses dix tribus de descendants de l'Ancien Testament, soit de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Il y avait aussi quelques « charismatiques » qui se considéraient comme les descendants des deux tribus restantes, ces Juifs de l'Ancien Testament qui avaient été expulsés de Judée (le royaume du sud) par les armées romaines des empereurs Vespasien et Titus au premier siècle avant J.-C. et qui, après la révolte de Bar Kokhba (132-136 avant J.-C.), avaient été expulsés de la Palestine tout entière. En bref, les protestants britanniques pensaient être les descendants des Israélites de l'Ancien Testament, qui avaient erré à travers le monde en empruntant différentes routes pendant de nombreux siècles. Et finalement, par la volonté du Tout-Puissant, ils se sont retrouvés sur les Iles britanniques.

Comme nous le racontent les historiens, l'idée d'avoir des racines dans l'Ancien Testament n'a pas seulement séduit les Anglais, mais aussi d'autres protestants. Par exemple, en 1590, le huguenot français Pierre Le Loyer a publié un livre intitulé « Les dix tribus perdues ». Il y exprime sa conviction que les Anglo-Saxons, les Celtes, les Scandinaves, les Allemands et d'autres peuples apparentés sont les descendants directs des Israélites de l'Ancien Testament. Au bout d'un certain temps, presque tous les Européens ont abandonné ces théories, n'en ont plus parlé et les légendes sur leur « élection par Dieu » ont été progressivement oubliées.

A l'exception des Anglo-Saxons, tous se sont calmés en ce domaine. Les protestants britanniques les plus « charismatiques » ont continué à se considérer comme le peuple d'Israël. Avec toutes les conséquences que cela implique pour ces « charismatiques » eux-mêmes et pour leur entourage. L'un de ces « charismatiques » était le roi Jacques VI d'Écosse, alias Jacques Ier d'Angleterre (1566-1625), qui se considérait comme le roi d'Israël. Il affirmait avec assurance que le peuple britannique était le descendant direct des dix tribus perdues d'Israël et que le monarque britannique était le véritable héritier du royaume de David, l'ancien roi d'Israël le plus célèbre.

Bien entendu, l'un des représentants les plus éminents du protestantisme pro-israélien était Oliver Cromwell. Le talmudiste juif portugais Menasseh ben Israel (de son vrai nom Manoel Dias Soeiro) a eu une grande influence sur la formation des sentiments pro-israélites de Cromwell. Cromwell n'a jamais caché ses sympathies pour les Juifs et a favorisé par tous les moyens la réinstallation des Juifs de Hollande dans la brumeuse Albion. Bien entendu, Cromwell était également guidé par des considérations économiques: il voyait dans les riches maisons de commerce juives de puissants alliés.

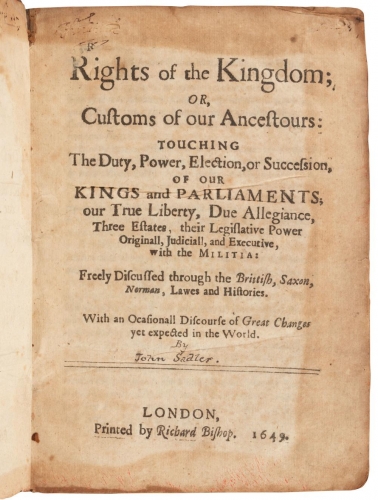

John Sadle (1615-74), ami et secrétaire personnel d'Oliver Cromwell, a publié en 1649 Rights of the Kingdom, qui expose « la généalogie israélite du peuple britannique ».

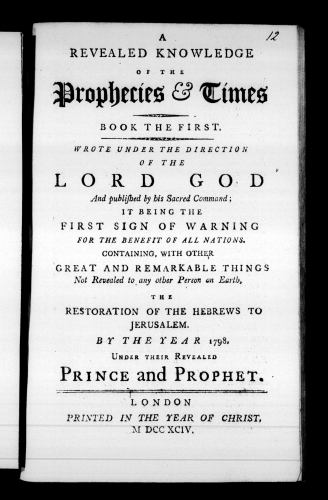

Au 19ème siècle, les protestants britanniques avaient leurs propres "théologiens" et "scientifiques", qui prouvaient déjà sur une base dite « scientifique » que les habitants de la Grande-Bretagne étaient « génétiquement, racialement et linguistiquement des descendants directs » des tribus perdues de l'ancien Israël. On parlait avec assurance des dix tribus. La période de travail littéraire et scientifique actif sur le sujet de la Grande-Bretagne et d'Israël a probablement été ouverte par le livre de Richard Brothers de 1794, A Revealed Knowledge of the Prophecies and Times (Une connaissance révélée des prophéties et des temps).

Un livre de l'Anglais John Wilson, Our Israelitish Origin, publié en 1840, a suscité un grand intérêt chez les Anglais. De même, un livre de 1879, de John Pym Yeatman, The Shemetic Origin of the Nations of Western Europe (L'origine shemétique -sémitiques- des nations de l'Europe occidentale).

En 1890, le livre de John Garnier Israel in Britain : a brief statement of the evidence proving the Israelite origin of the British race (Israël en Grande-Bretagne: un bref exposé des preuves prouvant l'origine israélite de la race britannique) sort de presse. Ce livre était particulièrement populaire sur le sujet qui nous occupe ici. Il a été réimprimé à plusieurs reprises en Angleterre et dans plusieurs pays anglophones. A lasuite de ce livre, les termes « British Israelism » ou « Israelitism » et « Anglo-Israelism » sont apparus.

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l'israélisme en Angleterre commence à prendre des formes organisationnelles. Les partisans de l'israélisme, qui appartenaient à différents courants du protestantisme, se devaient de trouver des personnes partageant les mêmes idées. En effet, dans certaines églises anglaises, tout le monde n'était pas disposé à partager les vues de l'israélisme. Beaucoup pensaient que les racines israélites du peuple britannique étaient une pure fiction, un mythe. Dans certaines églises protestantes, il y a même eu des schismes à ce propos. Par exemple, le cardinal catholique John Henry Newman (1801-1890) avait été membre de l'Église anglicane pendant la première moitié de sa vie. Cependant, en 1845, il a quitté cette Église anglicane pour rejoindre l'Église catholique romaine. John Henry expliqua la raison de ce choix en déclarant qu'il existait un danger très réel de voir les partisans de l'israélisme britannique « prendre le contrôle de l'Église d'Angleterre ».

À la fin du 19ème siècle, Edward Hine, Edward Wheeler Bird et Herbert Aldersmith fondent le mouvement israélite britannique. L'Anglo-Israel Association est créée et compte, en 1886, 27 branches dans toute la Grande-Bretagne. En 1880, la publication de l'Anglo-Israel Almanach est apparu pour la première fois et a été distribué non seulement dans les îles de la brumeuse Albion, mais aussi dans d'autres pays de l'Empire britannique. L'édition de 1914 contient un aperçu intéressant des groupes qui soutiennent l'idéologie de l'israélisme britannique non seulement dans les îles de la brumeuse Albion, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

L'édition de 1906 de l'Encyclopédie juive indique qu'au début du 20ème siècle, il y avait environ deux millions d'adeptes de l'israélisme britannique en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique.

En 1919, la British-Israel-World Federation (BIWF) est fondée à Londres. En 1922, Covenant Publishing a été fondée pour servir la Fédération. La Fédération existe toujours aujourd'hui et couvre de nombreux pays du Commonwealth britannique.

L'une des pierres angulaires de la plate-forme idéologique de la BIWF est l'affirmation selon laquelle la famille royale britannique est l'héritière par le sang et par l'esprit du roi David d'Israël. Il n'est donc pas surprenant que la Fédération ait toujours eu des mécènes de premier plan. Voici la liste des premiers mécènes (1920): Son Altesse Royale la Princesse Alice, Comtesse d'Athlone (elle est restée sur cette liste jusqu'à sa mort en 1981) ; l'Honorable Comtesse douairière de Radnor ; le Duc de Buckclough ; l'Honorable Lord Guisborough ; l'Honorable Lord St John of Bletsoe ; Son Eminence, l'Evêque des Iles Falkland ; le Révérend Evêque John D. M. McLean et d'autres encore.

Un grand nombre de livres sont publiés en Russie et à l'étranger sur le contexte mondial, la conspiration mondiale, l'élite mondiale. Presque tous les auteurs de ces livres s'accordent à dire que le noyau de l'arrière-scène mondiale (de l'élite) est constitué par les Anglo-Saxons. Leur principale caractéristique n'est même pas leur lieu de résidence, mais leur appartenance religieuse. Ils appartiennent tous à différentes branches du protestantisme et adhèrent à l'idéologie de l'israélisme britannique. Les porteurs de cette idéologie et même les fanatiques de l'israélisme britannique étaient Benjamin Disraeli (premier ministre britannique en 1868 et 1874-1880), Cecil Rhodes (magnat du diamant qui a fondé De Beers), Lord Alfred Milner et d'autres. Ils croyaient fermement à la supériorité des Anglo-Saxons, considérant les autres peuples comme, au mieux, arriérés, voire comme des communautés de sous-hommes, presque des animaux. D'où la conviction totale que le pouvoir sur terre leur a été donné par le Tout-Puissant, à eux, les descendants d'Israël. Et que les autres devaient servir les Anglo-Saxons « choisis par Dieu », être leurs esclaves. Ceux qui ne veulent pas être esclaves doivent être tués sans pitié, car ce sont des sous-hommes, des animaux aux traits humanoïdes.

Ainsi, les Anglo-Saxons ont remplacé Dieu par la race, le sang. Comme l'a écrit la chercheuse Hannah Arendt, Benjamin Disraeli, juif baptisé, s'est soudain souvenu à l'âge adulte qu'il était plus sémite qu'anglais. Et tous les « sémites », selon lui, méritaient le titre d'« aristocrates par nature ». Disraeli, comme l'écrit Arendt, fut « le premier idéologue qui osa remplacer le mot “Dieu” par le mot “sang” ». "La race est tout, et sa base est le sang", "Tout est race, il n'y a pas d'autre vérité". "La question raciale est la clé de l'histoire du monde" : tels sont les points clés de l'idéologie du Premier ministre britannique. Cependant, dans les îles de la brumeuse Albion, selon Disraeli, Juifs et Anglo-Saxons n'ont rien à partager. Ils doivent remplir ensemble leur mission historique, qui est de dominer le monde. Pourquoi n'y a-t-il rien à partager? Parce que les Juifs sont les descendants des deux tribus expulsées de Judée (le royaume du Sud) et les Anglo-Saxons sont les descendants des dix autres tribus (celles qui furent expulsées du royaume du Nord, appelé Israël). La City de Londres, le quartier des plus grandes banques britanniques et internationales, est un symbole frappant de cette unité des descendants des douze tribus d'Israël (celles qui provenaient à l'origine de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham). De nombreux Anglo-Saxons modernes partagent le point de vue de Disraeli et pensent donc qu'il est plus correct d'utiliser le terme « paix anglo-juive » plutôt que « paix anglo-saxonne ».

L'israélisme britannique est une idéologie raciste pure, sur laquelle l'Empire britannique a été construit. C'est sur la base de cette idéologie raciste anglo-saxonne que naîtra plus tard le fascisme britannique (apparu avant même les versions italienne et allemande). L'idéologie raciste britannique sera ensuite implantée en Allemagne et prendra la forme du national-socialisme du Troisième Reich (où le rôle de surhommes est attribué aux soi-disant « Aryens »).

Une description assez compacte de l'histoire et de l'essence de l'israélisme britannique peut être trouvée dans l'ouvrage suivant: William H. Brackney, Historical Dictionary of Radical Christianity.

Au 20ème siècle, un grand nombre de livres sur le sujet de l'israélisme britannique ont continué à être publiés en Angleterre, ainsi que dans d'autres pays du Commonwealth britannique. Alexander James Ferris a été particulièrement prolifique dans ce domaine. Je citerai quelques-uns de ses ouvrages les plus significatifs :

Armageddon is at the doors (Armageddon est aux portes, 1933) ;

The British-Israeli Teaching on the 'Signs of the Approaching End of the Age' (1933) ;

Why the British are Israel : nine conclusive facts showing that the Anglo-Saxons represent the House of Israel of the Scriptures (Pourquoi les Britanniques sont Israël : neuf faits concluants montrant que les Anglo-Saxons représentent la Maison d'Israël des Ecritures) (1934) ;

L'enseignement israélo-britannique sur la grande pyramide de Gizeh (1934) ;

Le trône éternel de David (1935) ;

The Great Pyramid : A Simple Explanation of the Great Pyramid's Divine Message to the Anglo-Saxon Race (1935) ;

Le couronnement et le trône de David, 1940 ;

Great Britain & The U.S.A. Revealed as Israel. The New Order (La Grande-Bretagne et les États-Unis révélés en tant qu'Israël. Le nouvel ordre, 1941).

When Russia invades Palestine (Quand la Russie envahit la Palestine, 1945) ;

Palestine for Jews or Arabs (Palestine pour les Juifs ou les Arabes? 1946).

Une grande partie des propos de cet adepte fanatique de l'israélisme britannique devient évidente dès que l'on lit le titre de ses livres. Il exalte la famille royale britannique en tant qu'héritière du roi David. Il parle des racines israélites des Britanniques, faisant d'eux le « peuple élu de Dieu ». Citant l'Apocalypse, il est certain de la fin imminente de ce monde « pécheur », qui sera suivie d'un millénaire de règne de la couronne britannique. Enfin, il conclut que les « élus » de Dieu ne vivent pas seulement sur les îles de la brumeuse Albion. On les trouve dans d'autres pays du Commonwealth britannique. Et ils sont particulièrement nombreux dans le Nouveau Monde.

Il y a environ 400 ans, 30.000 puritains charismatiques se sont installés en Nouvelle-Angleterre pour y créer une société théocratique. Puritains, baptistes, méthodistes et autres colons britanniques à tendances religieuses particulières ont impitoyablement massacré les Indiens. La colonisation active du Nouveau Monde par les Britanniques s'est poursuivie pendant plus de deux siècles. Bien entendu, les colons ne venaient pas seulement des îles de la brumeuse Albion, mais aussi d'Europe continentale: de France, de Hollande, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et d'autres pays. Mais l'épine dorsale de l'État américain restait les charismatiques natifs de Grande-Bretagne (d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse, d'Irlande). C'est leur protestantisme teinté d'israélisme britannique qui est devenu l'idéologie dominante dans le Nouveau Monde. Sans tenir compte de cette base idéologique et religieuse ancrée en Amérique, il est difficile de comprendre la politique étrangère des États-Unis dans le Nouveau Monde et surtout durant l'époque moderne. Et de comprendre l'invisible communauté de vues entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui forme un seul monde anglo-saxon cherchant à soumettre le reste de l'humanité.

14:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, monde anglo-saxon, anglosphère, protestantisme, israélisme, grande-bretagne, histoire, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie et son double

La Russie et son double

Ouvrage édité par "Perspectives libres", novembre 2023

Exposé liminaire

par Gérard Conio

J’ai écrit ce livre pour donner de la Russie une autre image que celle propagée par une russophobie délirante fondée sur l’ignorance et le dénigrement systématique.

J’ai voulu montrer tout d’abord l’état rédhibitoire de la Russie que j’ai constaté en 1996 pour qu’on puisse le comparer à l’essor qu’elle connaît aujourd’hui grâce au redressement opéré par Vladimir Poutine, depuis son accession à la présidence.

Ce que j’ai observé d’une manière subjective est confirmé par les statistiques objectives des économistes et des politologues indépendants qui ont refusé de se plier à la doxa officielle.

Le conflit entre la Russie et l’Occident est avant tout un choc des civilisations qui oppose des visions du monde et on peut comprendre que les adorateurs de la démocratie regrettent une évolution qui écarte la Russie de la sacro-sainte liberté individuelle au nom de laquelle elle a été entraînée dans un paradis qui s’est révélé pour elle un enfer.

Les débats fondés sur des axiomes et des pétitions de principe engendrent le déni des réalités vécues par le peuple russe dans son adhésion à une autorité qui lui rendait sa souveraineté et son indépendance en lui apportant une sécurité et une stabilité retrouvées ainsi que l’amélioration de ses conditions de vie détériorées par l’emprise de quelques prédateurs sur la société russe.

Le narratif occidental sur « l’opération spéciale » a le tort de se polariser sur un moment isolé de son contexte, sans tenir compte de tous les facteurs qui ont pesé sur une rupture dont les conséquences n’ont été sérieusement envisagées ni dans une décision que le président russe jugeait inévitable ni dans les « sanctions » qu’elle a suscitées et qui se sont retournées contre leurs auteurs.

Une « agression » aux objectifs limités a provoqué « le basculement du monde », parce qu’elle avait des origines très anciennes.

Ce moment n’est pas né « par hasard », il s’inscrit dans un devenir historique.

C’est pourquoi j’ai jugé bon de relater mon expérience des stades successifs d’une évolution dont j’ai été le témoin.

Mais, pour éclairer une opinion abusée par la fausse parole, il importe en tout premier lieu de remettre la Russie à sa place sur la carte du monde.

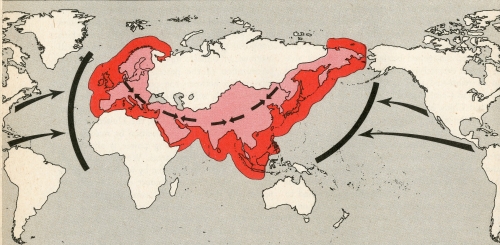

L’histoire de la Russie est déterminée par « le fait géographique » qui l’ouvre vers l’Ouest et vers l’Est, l’Europe et l’Asie. Dépourvue de frontières naturelles, elle a dû se défendre contre les invasions qui, depuis des siècles, sont venues se briser contre le Heartland, le coeur du monde, ainsi nommé par Mackinder, le fondateur de la géopolitique au 19ème siècle qui avait déduit le résultat de ses observations dans une formule restée célèbre: «Qui contrôle l’Europe de l’est, contrôle le Heartland, qui règne sur le Heartland, règne sur le monde». Mackinder désignait ainsi l’Empire russe couvrant « la plaine qui s’étend de l’Europe centrale à la Sibérie occidentale et rayonne sur la mer Méditerranée, le Moyen Orient, l’Asie du Sud et la Chine ».

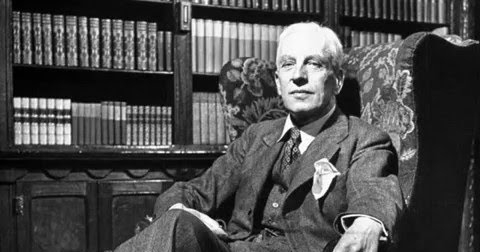

Un géopoliticien américain, Nicolas Spykman (photo), appliquera cette théorie à la deuxième guerre mondiale. Il ajoute au Heartland la bande de terre côtière qu’il appelle le Rimland et il critique Mackinder en parodiant sa formule: « Qui contrôle le Rimland contrôle l’Eurasie, qui règne sur l’Eurasie contrôle le destin du monde ». Et il souhaite que les Américains contrôlent le littoral européen afin de contenir l’expansion du Heartland.

La vision de Spykman est à la base de la "politique d'endiguement" formulée par le diplomate Georges Kennan (photo) dans son article, The Sources of Soviet Conduct (juillet 1947) et mise en œuvre par les États-Unis dans la guerre froide.

Il s’agissait « d’endiguer » le Heartland en contrôlant la zone tampon du Rimland, auquel appartenaient les satellites de la Russie soviétique, dont l’Ukraine était le maillon fondamental.

On tient dans ce schéma tous les paramètres de l’évolution qui a mené la Russie de la chute de l’URSS sous Gorbatchev à sa déliquescence sous Boris Eltsine, puis à son redressement sous Vladimir Poutine.

La chronologie de cette évolution s’inscrit entre deux catastrophes, la fin de l’URSS et la guerre en Ukraine.

Mais on doit inscrire en filigrane de cette évolution une continuité dans la pensée géopolitique occidentale manifestée par Mackinder, Spykman, Kennan, et plus tard Brzezinski.

Mackinder se disait convaincu de la suprématie des Anglo-Saxons qui leur donnait le droit de dominer le monde et donc de s’emparer du Heartland. Il opposait les puissances de la terre aux puissances de la mer et redoutait l’émergence d’une Allemagne forte pouvant s’allier à l’Empire russe.

Or, cette obsession a été partagée par les dirigeants américains qui n’ont cessé d’oeuvrer pour empêcher une alliance aussi favorable au développement de l’économie européenne que nuisible à leurs intérêts. Ils l’ont sapée définitivement en détruisant le Nordstream 2 et en privant l’Allemagne d’une source d’énergie indispensable pour son industrie. Aujourd’hui, les entreprises allemandes sont contraintes, pour exister, de se délocaliser aux Etats-Unis.

Spykman, en donnant la primauté au Rimland sur le Hearland, posait déjà la question du rapport de force entre la Russie et l’Union européenne. En se concentrant sur les choix de l’Ukraine, cet antagonisme est à l’origine d’un conflit localisé qui, en s’aggravant, met à présent le monde au bord de l’escalade nucléaire.

Les stratèges américains ont fait fausse route en misant sur la supériorité du Rimland et en minimisant la puissance du Heartland russe.

Au lieu d’affaiblir la Russie en instrumentalisant l’Ukraine, l’Occident a démontré sa propre faiblesse dont visiblement il n’avait pas conscience et en s’infligeant des échecs imputables à ses erreurs de calcul.

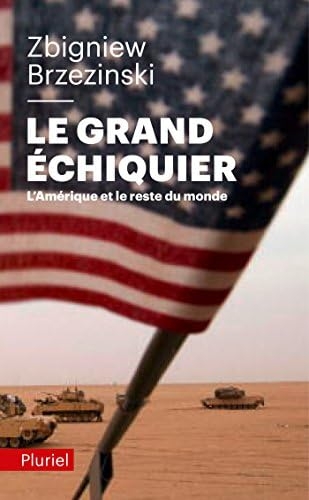

Mon témoignage sur une Russie qui, dans les années 90, sombrait dans l’anarchie et le chaos, trouve un éclairage paradoxal dans Le Grand Echiquier de Brzezinski paru en 1997, la veille de la faillite financière de l’État russe sous le gouvernement de Boris Eltsine.

Mon témoignage sur une Russie qui, dans les années 90, sombrait dans l’anarchie et le chaos, trouve un éclairage paradoxal dans Le Grand Echiquier de Brzezinski paru en 1997, la veille de la faillite financière de l’État russe sous le gouvernement de Boris Eltsine.

En cette même année 1998, où la Russie a été sur le point de disparaître, Soljénitsyne consignait dans La Russie sous l’avalanche un constat analogue sur le désespoir d’une population décimée par les privatisations et par l’emprise des oligarques qui avaient pris le pouvoir, ces oligarques n’étant que les prête-noms des « bandits dans la loi » qui sévissaient déjà à l’époque soviétique.

En dépit de cette situation désespérée qui semblait ôter tout soupçon de velléité impérialiste, Brzezinski reprend les idées de Mackinder et de Spykman en les actualisant et il considère que, malgré la disparition de sa puissance, la Russie, par sa position dominante dans le Heartland, restait une menace pour l’ordre du monde instauré par les Etats-Unis.

Il en avait conclu qu’il fallait séparer l’Ukraine de la Russie pour enlever à celle-ci toutes les chances de redevenir une grande puissance.

Si l’on admet que les analyses de Mackinder et de Spykman trouvaient un fondement dans un empire qui détenait le Heartland en couvrant la moitié de l’Europe, il est plus difficile de sonder les motivations de Brzezinski quand il souhaitait la destruction d’une Russie qui s’était déjà détruite elle-même.

Et il convient de rappeler que Kennan, pourtant promoteur de la politique d’« endiguement » contre l’URSS, a été très circonspect sur les « guerres humanitaires » menées par des politiciens incompétents et aventureux qui prenaient leurs désirs pour des réalités. On le donne même en exemple aujourd’hui en Russie en l’opposant à la courte vue des dirigeants qui lui ont succédé.

Il a fortement désapprouvé l’élargissement de l’Otan qui a été le coup d’envoi d’une escalade dont il prévoyait les dangers pour la paix du monde.

On ne saurait comprendre le processus qui a mené de la fin de l’URSS à la guerre en Ukraine, sans faire état du « syndrome occidental » qui a pesé de tout temps sur la mentalité et la politique russe.

La Russie a été sans cesse confrontée à son double par son désir passionné d’être reconnue par l’Occident comme un partenaire à part entière. Et Vladimir Poutine lui-même n’a pris conscience que fort tard du péril auquel il exposait la sécurité de la Russie en accordant sa confiance à des interlocuteurs qui après la réunification de l’Allemagne, ont refusé la main tendue par les Russes dans l’espoir d’une coopération économique qui devait se substituer à leurs yeux au conflit entre les deux idéologies en lice dans la guerre froide.

En sacrifiant son empire, sans contre partie, la Russie avait donné un gage de sa volonté de devenir une démocratie qui entrerait de plain-pied dans le concert européen.

Et cette coopération s’appuyait sur des intérêts réciproques qui auraient assuré la consolidation de la paix et une meilleure prospérité dans le continent européen.

Mais les passions idéologiques ont pris le pas sur les intérêts économiques et cet espoir a été battu en brèche à trois reprises, lorsque l’Otan n’a pas tenu la promesse de ne pas s’étendre à l’est, lorsque les accords de Maïdan, garantis par la signature de trois ministres européens, ont été violés sans autre forme de procès, et enfin quand les accords de Minsk, destinés à réintégrer à l’Ukraine les républiques séparatistes, ont été signés sans la volonté de les appliquer pour réarmer le gouvernement de Kiev, issu d’un putsch, et continuer la guerre inaugurée par «l’opération contre- terroriste » déclenchée en 2014 par le gouvernement de Kiev contre des populations civiles.

Même si on juge obsolètes aujourd’hui les prophéties de Fukuyama sur la fin de l’histoire et les assertions de Brzezinski, en 1997, sur la nécessité de mettre un terme au danger potentiel représenté par la Russie, il n’en reste pas moins que ces convictions triomphalistes étaient conformes à la doctrine Wolfowitz (photo) qui, dès 1992, avait annoncé l’invasion de l’Irak pour pérenniser la domination des Etats-Unis sur le monde.

Si le bellicisme des néo-conservateurs peut s’expliquer du point de vue des Etats Unis, il apparaissait alors contraire aux intérêts de l’Europe, c’est pourquoi la France et l’Allemagne, en accord avec la Russie et la Chine, ont dénoncé une violation du droit international qui ne pouvait mener qu’à un désastre humanitaire.

Mais on est en droit de s’interroger sur les raisons qui poussent aujourd’hui les Européens à ruiner leur économie en participant à fonds perdus à la guerre en Ukraine en se soumettant, contre leurs intérêts, au diktat des Etats-Unis et en reprenant à leur compte les arguments des anciens satellites de l’URSS qui brandissent le spectre d’une menace russe.