Pour la Wallonie et l’Ordre Nouveau: Pierre Hubermont

par Christophe Dolbeau

Source: Christophe Dolbeau, Les Parias, Ed. Akribeia (commandes: https://www.akribeia.fr/collaboration-vichy/2163-les-parias.html).

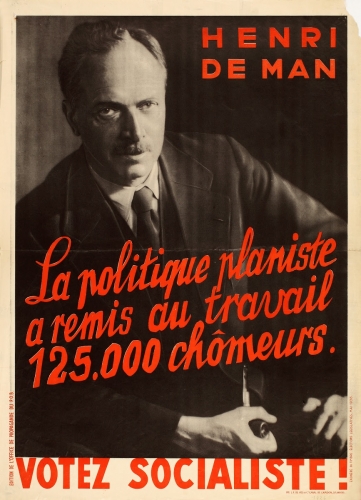

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes pénètrent en Belgique et déferlent sur les Ardennes. L’assaut est irrésistible : la Wehrmacht entre à Bruxelles le 17 mai et le roi Léopold III capitule onze jours plus tard. Réalisée en moins de trois semaines, cette invasion n’est pas ressentie de la même façon par tous les sujets du royaume. Force est de dire que si une majorité de patriotes en est indubitablement catastrophée, une forte minorité s’en accommode plutôt bien. Aux premiers rangs de cette minorité figurent bien sûr les nationalistes et séparatistes flamands, tous les pro-fascistes du pays, mais aussi de larges couches du prolétariat. Dans son manifeste du 28 juin 1940, Henri De Man (1), le chef du Parti Ouvrier Belge, se montre d’ailleurs très clair : « Pour les classes laborieuses et pour le socialisme », écrit-il, « cet effrondrement d’un monde décrépit, loin d’être un désastre, est une délivrance ». Ce constat, nombre de gens de gauche et d’extrême-gauche le partagent et c’est donc sans grands scrupules qu’ils vont rapidement adhérer à la politique de collaboration. On sait le rôle capital que jouera en France la gauche collaborationniste (2) et l’on se souvient de gens comme Marcel Capron (3), Georges Yvetot (4), André Thérive (5) ou Pierre Hamp (6). Eh bien, il en sera de même en Belgique où plusieurs « célébrités » de gauche vont résolument s’engager en faveur de l’ordre nouveau. On connaît généralement bien les noms d’Henri De Man et Edgar Delvo (1905-1999), les responsables de l’Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels (UTMI), mais beaucoup moins celui de Pierre Hubermont, journaliste et écrivain wallon qui paiera fort cher son soutien à l’Europe Nouvelle.

Écrivain prolétarien

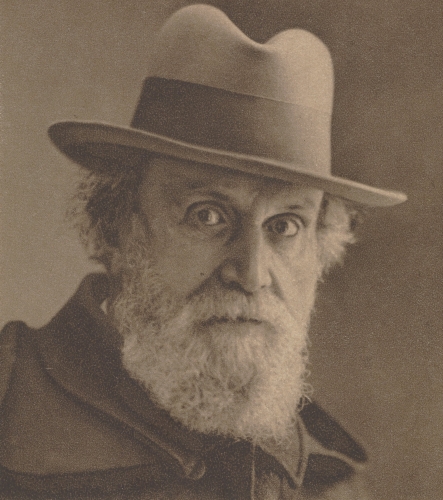

De son vrai nom Joseph Jumeau, c’est le 25 avril 1903 que Pierre Hubermont vient au monde à Wihéries, à l’orée du bassin borain. Fils de Nicolas Jumeau et de Maria-Bernardine Abrassart, il possède un frère aîné, François, et aura bientôt une sœur prénommée Adolphine (Addy). Le grand-père, Charles, était mineur de fond et membre de la Ière Internationale, et quant au père, Nicolas, il est également mineur ; fondateur et animateur de la section locale de la fédération des syndicats du Borinage, c’est un socialiste convaincu qui sera conseiller municipal (1908) et finira même par être bourgmestre (1921). L’enfance de Joseph est assez grise pour ne pas dire carrément morose : il a dix ans à peine lorsque sa mère, atteinte d’une sorte de folie mystique, est internée, ce qui traumatise profondément le jeune garçon. Sage et studieux, il fréquente l’école moyenne (collège) de Quiévrain et suit peu après des cours de sténo-dactylo, en vue de faire une petite carrière de col blanc, sans doute dans les bureaux des charbonages. Peut-être un peu déçu et contrarié par cette perspective qui rompt avec la tradition familiale, Nicolas oblige alors son fils à effectuer quelques travaux manuels. L’adolescent sera donc successivement manœuvre maçon, sur le chantier de construction de la Maison du Peuple, puis porteur d’eau, foreur de puits artésien, chargeur de briques et enfin aide-opérateur de cinéma. Ces activités ne lui ôtent pas l’envie d’écrire et de raconter, inclination qui le pousse à adresser quelques petits textes, dont un conte, à L’Avenir du Borinage, organe officiel du Parti Ouvrier. Au journal, quelqu’un a dû deviner le potentiel du jeune homme puisqu’en août 1920, tout juste âgé de 17 ans, il est embauché comme rédacteur. Au contact quotidien de cette presse militante et des professionnels de l’écriture, sa vocation va vite se confirmer. En 1923, il signe son tout premier ouvrage, Synthèse poétique d’un rêve, un modeste recueil de vers libres auquel Les Nouvelles littéraires de Maurice Martin du Gard font l’honneur de consacrer un écho élogieux. C’est un signal encourageant mais encore timide. En fait, le véritable élan va lui venir de sa rencontre, en 1927, avec Augustin Habaru (1898-1944), un jeune journaliste communiste, collaborateur du Drapeau rouge et bras droit d’Henri Barbusse, qui l’entraîne vers la littérature prolétarienne, un domaine avant-gardiste et révolutionnaire.

De son vrai nom Joseph Jumeau, c’est le 25 avril 1903 que Pierre Hubermont vient au monde à Wihéries, à l’orée du bassin borain. Fils de Nicolas Jumeau et de Maria-Bernardine Abrassart, il possède un frère aîné, François, et aura bientôt une sœur prénommée Adolphine (Addy). Le grand-père, Charles, était mineur de fond et membre de la Ière Internationale, et quant au père, Nicolas, il est également mineur ; fondateur et animateur de la section locale de la fédération des syndicats du Borinage, c’est un socialiste convaincu qui sera conseiller municipal (1908) et finira même par être bourgmestre (1921). L’enfance de Joseph est assez grise pour ne pas dire carrément morose : il a dix ans à peine lorsque sa mère, atteinte d’une sorte de folie mystique, est internée, ce qui traumatise profondément le jeune garçon. Sage et studieux, il fréquente l’école moyenne (collège) de Quiévrain et suit peu après des cours de sténo-dactylo, en vue de faire une petite carrière de col blanc, sans doute dans les bureaux des charbonages. Peut-être un peu déçu et contrarié par cette perspective qui rompt avec la tradition familiale, Nicolas oblige alors son fils à effectuer quelques travaux manuels. L’adolescent sera donc successivement manœuvre maçon, sur le chantier de construction de la Maison du Peuple, puis porteur d’eau, foreur de puits artésien, chargeur de briques et enfin aide-opérateur de cinéma. Ces activités ne lui ôtent pas l’envie d’écrire et de raconter, inclination qui le pousse à adresser quelques petits textes, dont un conte, à L’Avenir du Borinage, organe officiel du Parti Ouvrier. Au journal, quelqu’un a dû deviner le potentiel du jeune homme puisqu’en août 1920, tout juste âgé de 17 ans, il est embauché comme rédacteur. Au contact quotidien de cette presse militante et des professionnels de l’écriture, sa vocation va vite se confirmer. En 1923, il signe son tout premier ouvrage, Synthèse poétique d’un rêve, un modeste recueil de vers libres auquel Les Nouvelles littéraires de Maurice Martin du Gard font l’honneur de consacrer un écho élogieux. C’est un signal encourageant mais encore timide. En fait, le véritable élan va lui venir de sa rencontre, en 1927, avec Augustin Habaru (1898-1944), un jeune journaliste communiste, collaborateur du Drapeau rouge et bras droit d’Henri Barbusse, qui l’entraîne vers la littérature prolétarienne, un domaine avant-gardiste et révolutionnaire.

Cette même année 1927, Joseph Jumeau, alias Pierre Hubermont, publie un court roman, Notre mère la houille, dans les pages de La Nation belge, suivi quelques mois plus tard, mais cette fois dans les colonnes de L’Humanité, de La terre assassinée. L’engagement pro-communiste du jeune écrivain ne fait désormais plus aucun doute. Sa technique d’écriture s’améliore et sa renommée s’affirme. Bien conscient de posséder un style original et soucieux de créer, face à la littérature bourgeoise, une vigoureuse littérature du prolétariat, parlant « le franc et rude langage du peuple » (7), il s’associe à plusieurs auteurs de sa génération et lance avec eux la revue Tentatives dont la grande référence sera le Manifeste de l’équipe belge des écrivains prolétariens de langue française. Né en avril 1928 autour de Charles Plisnier et Marc Bernard, tous deux futurs prix Goncourt, Augustin Habaru, Francis André, Benjamin Goriely (8), Albert Ayguesparse (9) et lui-même, ce magazine de littérature et de culture prolétarienne va durer un an, avant de se transformer en Prospections. Jugeant dès lors que la publication a trop tendance à s’embourgeoiser et à faire montre de complaisance envers le surréalisme, le dadaïsme et autres modes non-prolétaires, il quitte le groupe et s’en va explorer d’autres territoires. En fait, à cette époque, il vient de faire paraître Les Cordonniers, un petit texte d’une trentaine de pages, et se rapproche d’Henry Poulaille (1896-1980) qui milite en faveur d’une littérature faite par le peuple et pour le peuple. Plus radicaux que les populistes (André Thérive, Eugène Dabit), ils n’admettent dans leurs rangs, à la revue Nouvel Âge, que des auteurs vraiment prolétaires (10). Du 6 au 15 novembre 1930, Hubermont est à Kharkov, en URSS, où il participe à une mémorable Conférence internationale des écrivains prolétariens et révolutionnaires. Plus que pour les débats théoriques (qui verront la condamnation de ses amis de la revue Monde), il est surtout venu discuter d’un projet d’adaptation cinématographique de l’une de ses nouvelles, Au fond de la veine 6. Au final, l’affaire ne se fera pas car les Soviétiques voudraient modifier la personnalité de l’un de ses personnages (un délégué socialiste qu’ils tiennent pour un traître à la classe ouvrière), ce que l’écrivain refuse catégoriquement. Il n’a aucunement l’intention d’abandonner la littérature pour faire de la propagande…

L’année 1930 voit également la sortie de Treize hommes dans la mine, un court roman qui va lui valoir un renom international. Inspiré par la terrible catastrophe minière de Courrières (11) et par l’incident de Marcinelle (12), ce livre paraît à Paris, chez Georges Valois (13), mais il sera bientôt traduit en néerlandais, en anglais et en russe. L’écho du récit d’Hubermont est d’autant plus fort qu’un incident survient, au début du mois de mai 1931, à Hornu-Wasmes où six mineurs se retrouvent coincés par un éboulement au fond du puits n° 8, à plus de 900 mètres sous terre. Adapté par une radio américaine (1931), ce texte donne également naissance à Germinal, une pièce radiophonique qui sera diffusée, en mai 1934, par l’INR (14). Il suscite enfin l’intérêt du musicien français André Jolivet (1905-1974) qui compose, pour baryton et piano, une Prière des treize hommes dans la mine (1931) que l’on interprète encore de nos jours. Remarqué par tout ce qui compte dans le milieu de la littérature prolétarienne, Treize hommes dans la mine vaut à Hubermont une vraie notoriété. Il sort désormais de la marginalité. En 1932, il adhère au manifeste du « groupe des écrivains prolétariens » de Poulaille, signe une nouvelle, Première descente, dans l’hebdomadaire anversois Tout (15 janvier) et publie Hardi ! Montarchain, un ouvrage qui attire à nouveau l’attention du public et de la critique. Dans ce roman, il met en effet en scène quelques personnages caricaturaux, notamment deux sœurs jumelles, institutrices à Ciply, qui se reconnaissent et portent aussitôt plainte contre l’auteur. Défendu par nombre de publications, dont le Figaro, Pierre Hubermont sera jugé à Mons, en 1934, et condamné pour diffamation envers les sœurs Liénard, ce qui assure un regain de publicité à son livre… « Pierre Hubermont », écrit Jacques Cordier (15), « est bien connu chez nous par tous ceux qui s’intéressent à la vie des lettres belges d’expression française ». On le dépeint, ajoute-t-il, comme « sensible, doux et cependant enthousiaste et énergique lorsqu’il s’agit de réclamer non point la pitié ou la charité, mais la justice pour ceux qu’il aime … les frustrés, les simples, les travailleurs dont il a bien connu l’existence lourde d’angoisse et de peine ».

Entré au journal Le Peuple, organe central du Parti Ouvrier, Pierre Hubermont, auteur consacré (certains affirment même qu’il aurait reçu, en 1936, le Prix du Hainaut), fait désormais partie des grandes plumes de la gauche belge. Proche d’Émile Vandervelde (1866-1938), le fondateur de l’Internationale ouvrière socialiste, il demeure néanmoins très indépendant et n’hésite pas, le cas échéant, à s’écarter de la ligne officielle, ce qui ne va pas sans créer parfois des problèmes. C’est ainsi qu’un désaccord avec Arthur Wauters (16) entraînera son départ du Peuple. Ces péripéties n’entravent toutefois pas la poursuite de sa carrière littéraire. En 1934, il publie, aux Œuvres libres (n° 151, février 1934) Du côté des anges, livre qui sera bientôt réédité chez Rieder, sous le nouveau titre de Marie des pauvres. Il s’agit d’un roman très intéressant qui traite du mysticisme, de la sainteté illusoire et de la folie ; on pense bien sûr à la maladie de la mère de l’auteur. Dans la revue Esprit (17) Edmond Humeau résume le livre en ces termes : « Journal d’une petite fille qui, dans la misère, s’est prise d’envie pour sainte Thérèse, voudrait être Ermelinde de Brabant et lentement cède à la folie (…) L’histoire se passe dans le Borinage (…) Il y a l’atmosphère du pays noir, ses luttes et la désespérante misère que les hommes corrigent en s’abrutissant et les femmes en se résignant ». Toujours très libre, Pierre Hubermont multiplie les contacts les plus divers : déjà en relation avec André Thérive et Georges Duhamel, qui ont relu Treize hommes dans la mine (18), il assiste, en juin 1935, au Premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture, et fréquente également, à partir de 1936, le Groupe du Lundi dont il est l’une des figures de proue, avec Robert Poulet (1893-1989) et Franz Hellens (1881-1972). Très éclectique, ce cénacle, où l’on croise Michel de Ghelderode, Marie Gevers, le poète Georges Marlow, Gaston Pulings et Paul Werrie (19), publie, le 1er mars 1937, un manifeste à la gloire de la « France littéraire » à laquelle il rattache les lettres belges francophones. Journaliste en vue, Hubermont assure une chronique littéraire dans Le Rouge et le Noir, tout en poursuivant son œuvre romanesque. En 1938, il fait paraître L’Arbre creux, roman peut-être moins percutant et moins engagé que les précédents mais qui lui vaut tout de même une critique plutôt favorable, notamment de la part de Robert Poulet et du libertaire breton Armand Robin.

Vedette de la Collaboration

Lorsque la situation internationale commence vraiment à se détériorer, quelques intellectuels diffusent un manifeste qui prône la neutralité belge et la défense des valeurs de l’esprit. Sollicité, en septembre 1939, d’adhérer au texte, Hubermont ne donne pas suite. Promu par Robert Poulet, Mil Zankin (Gabriel Figeys) et Gaston Derijcke (Claude Elsen), le manifeste n’obtiendra le ralliement que de treize signataires. Bientôt appelé sous les drapeaux, l’écrivain se retrouve ensuite aux premières loges, en mai 1940, lors de la triste « campagne des dix-huit jours » et c’est en direct qu’il assiste à la déroute de l’armée belge. Rendu à la vie civile le 1er août, il est alors contacté par Paul Colin (1895-1943) qui lui offre de se joindre à l’équipe du Nouveau Journal qu’il s’apprête à lancer. Théoriquement, le quotidien a reçu le discret assentiment du roi Léopold, ce qui garantit la parfaite probité de l’entreprise. Pierre Hubermont répond donc favorablement et rejoint la rédaction du journal dont le premier numéro sort le mardi 1er octobre 1940. Dans la nouvelle publication, l’écrivain intègre le service qui traite des questions sociales, sous la houlette de Paul Herten (1894-1944). Il ne s’agit donc pas, en soi, d’une prestation bien compromettante, mais c’est en s’associant à une publication aussi franchement collaborationniste que Pierre Hubermont franchit le Rubicon. Pour mieux comprendre sa démarche, peut-être faut-il garder à l’esprit que, disciple de Sorel, l’homme n’a rien d’un modéré ni d’un attentiste, et qu’il subit alors la forte influence d’Henri De Man, dont nous avons rappelé plus haut les propos sans ambages. Fils du prolétariat hainuyer, Hubermont est loin d’être foncièrement hostile aux Allemands et à cet égard, il est à l’unisson de nombre de militants de gauche. « Pour ces militants », note une historienne, « l’allégeance allait au pays qui avait le système social le plus avantageux pour la classe ouvrière, en l’occurrence l’Allemagne, mère-patrie de la social-démocratie ». L’ordre social nazi, ajoute-t-elle assez justement, était tout à fait susceptible de séduire les ouvriers du Pays noir « dont l’idéologie était sociale-démocrate à la mode allemande et dont le type de vie était très proche de ceux de la Ruhr ou de la Sarre ». Et elle souligne enfin que « mines et sidérurgie forgent une solidarité implicite qui va au-delà de tous les autres clivages » (20).

Quoi qu’il en soit, Pierre Hubermont entre dès lors de plein pied dans la Collaboration. Caractère indocile (21), il ne restera cependant que quelques mois au Nouveau Journal où il supporte mal la férule de Paul Colin et l’acidité proverbiale de Robert Poulet, le rédacteur en chef. C’est surtout à partir de 1941 que s’accentue son engagement, l’écrivain se ralliant désormais très ouvertement à l’ordre nouveau et à l’Europe nouvelle. En Allemagne, quelques auteurs prolétariens ont fait des choix similaires (22) et en Belgique même, plusieurs collègues d’Hubermont cèderont, à des degrés divers, à la même tentation (23). « Il partait », écrira sa sœur Addy (24), « de l’idée que la Belgique avait toujours été le champ de bataille des puissances européennes rivales et que la fin des guerres européennes, que l’unification de l’Europe, ferait ipso facto la prospérité de la Belgique ». « Une cause », ajoute-t-elle, à laquelle mon frère restait fanatiquement attaché, en dehors des questions d’humanisme, était celle de l’Europe. Il était d’ailleurs européen dans la mesure où il était humaniste, considérant l’Europe comme la patrie de l’humanisme ». Il voit le futur Reich européen comme la renaissance du vieux Saint-Empire romain germanique. Dans cette perspective, le romancier multiplie les gestes symboliques. René Simar, un professeur de Duffel, ayant fondé une Communauté Culturelle Wallonne (CCW) qui se propose « de recréer l’âme et la culture wallonnes, d’en affirmer et d’en exalter l’originalité », Hubermont y adhère et en devient le secrétaire général. Il en sera bientôt le président, poste auquel il succèdera au peintre et statuaire Georges Wasterlain (1889-1963), lui aussi fils de mineur. Dans ce cadre, Hubermont insiste tout particulièrement sur l’existence et la vitalité d’une culture germanique mosellane, très proche de la culture rhénane… Forte d’un bon millier de membres, répartis en treize « chambres », cette CCW est un groupe extrêmement dynamique qui organise cours de langue, expositions, concerts, récitals et conférences. Soutenue par quelques personnalités connues et quelques experts (comme le germaniste liégeois Adolphe Léon Corin), la CCW diffuse plusieurs publications de bonne facture telles que le mensuel Wallonie (25) et les hebdomadaires Chez Nous et Terre Wallonne (26). Elle anime aussi des journées culturelles wallonnes (en mars 1942 à Liège, en septembre 1942 à Charleroi, en juin 1943 à Dinant) qui témoignent d’un assez bon niveau, évitent l’écueil de la propagande primaire et obtiennent, en conséquence, un écho certain. À l’initiative de Pierre Hubermont, la CCW envoie par ailleurs des enfants en colonies de vacances en Autriche, et organise au moins deux tournées d’artistes wallons dans le Reich. Regroupant une dizaine de personnes, un premier voyage se déroule entre le 23 septembre et le 5 octobre 1941. Il sera suivi d’une grande exposition (35 artistes) ou Wallonische Kunst der Gegenwart qui se produit à Düsseldorf (février-mars 1942), Wuppertal (26 avril-24 mai 1942) et Aix-la-Chapelle (août 1942). Ces événements permettent à des gens comme les sculpteurs Georges Wasterlain et Raymond Scuvée (prix de Rome), ou les peintres Henri Matthy et Pierre Duquène de vendre quelques œuvres et de se faire connaître en Allemagne.

Sculptures de Georges Wasterlain.

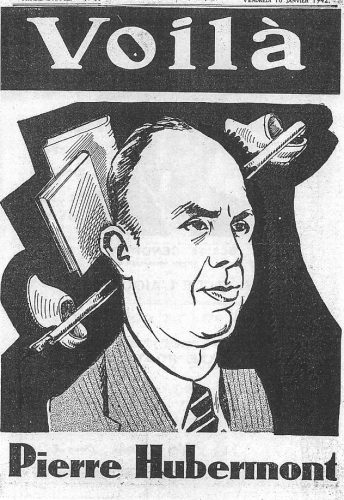

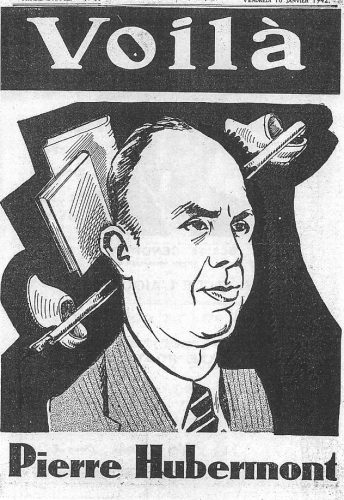

Si la direction de la CCW constitue l’une des activités majeures de Pierre Hubermont, ce dernier n’en abandonne pas pour autant le journalisme. Lorsqu’il quitte le Nouveau Journal, c’est en effet pour entrer (novembre 1941) à La Légia, le nouveau quotidien de Liège, où il va dorénavant occuper le poste délicat de directeur politique. Succédant à La Meuse, dont elle récupère les installations, La Légia a commencé de paraître le 25 mai 1940 et a vite adopté une ligne clairement germanophile (ce qui ne l’empêche pas d’avoir une diffusion très honnête de 75.000 à 90.000 exemplaires). Afin d’éviter tout malentendu, précisons tout de suite que le titre ne fait aucunement référence à une quelconque légion (fût-elle « Wallonie »), mais bien à un petit cours d’eau local qui porte ce nom. Sous l’influence d’Hubermont, le ton du journal se durcit sensiblement. « Dans ses éditoriaux », écrit Raoul Folcrey (27), « Hubermont jette les bases idéologiques d’une collaboration germano-wallonne : défense de l’originalité wallonne, rappel du passé millénaire commun entre Wallons et Allemands, critique de la politique française visant, depuis Richelieu, à annexer la rive gauche du Rhin, défense de l’UTMI [Union des travailleurs manuels et intellectuels] et de ses spécificités syndicales ». Outre ces contributions à La Légia, l’écrivain anime une émission (Chronique de la vie wallonne) sur les ondes de Radio-Bruxelles, et collabore à diverses publications, comme l’hebdomadaire satirique Voilà et bien sûr Wallonie dont il est l’un des fondateurs. Dans cette revue, il n’est pas rare qu’il fustige « le cosmopolitisme d’inspiration juive qui s’infiltrait partout par la littérature ». Oublieux de son amour passé pour les lettres françaises, il lui arrive aussi de dénoncer la NRF et « le snobisme francophile ». Hormis ces thèmes opportunistes et un peu de circonstance, il reste bien évidemment très attaché à « un art pour le peuple et jailli du peuple » et demeure fidèle à ses idéaux socialistes (28). Ce qu’il appelle de ses vœux, c’est un État populaire belge qui permette aux cultures wallonne et flamande de s’épanouir dans le respect mutuel, et qui impose une certaine écologie, face au grand capital qui exploite les faibles et détruit les sites naturels. Et s’il soutient l’Allemagne, c’est parce que, selon lui, celle-ci réalise la vraie démocratie, qui part de la base et s’exprime au travers des organismes sociaux.

L’orientation politique de Pierre Hubermont est pleinement confirmée par son adhésion à la Société Européenne des Écrivains ou Europäische Schriftsteller-Vereinigung (ESV) qui voit le jour à Weimar, le 24 octobre 1941 (29). Placée sous l’égide du Dr Gœbbels et destinée à regrouper les écrivains favorables à l’Axe, cette association possède bien entendu une Section Wallonne et Belge de Langue Française (SWBLF) dont Hubermont sera le porte-parole et Guillaume Samsoen de Gérard le secrétaire. Le groupe connaît un certain succès et attire quelques personnalités comme le journaliste Pierre Daye, le dynamique abbé Norbert Wallez (30), Marie Gevers, Francis André, Marcel Dehaye, et le poète patoisant Joseph Mignolet (31). En 1943, le groupe prend le nom de Fédération des Artistes Wallons et Belges d’Expession Française (FAWBEF), mais Hubermont en demeure la cheville ouvrière. Son appartenance à cette société le conduit (ainsi que les écrivains flamands Ferdinand Vercnocke et Filip de Pillecyn) à se rendre, fin avril 1943 et à l’invitation des Allemands, sur le site du charnier de Katyn afin d’y assister à l’exhumation des victimes du NKVD. Lors de ce funèbre déplacement, il fera la connaissance de l’ancien Premier ministre polonais Léon Kozlowski (1892-1944). À leur retour de Biélorussie, les trois Belges donneront une conférence de presse à Bruxelles et Hubermont fera paraître un bref compte-rendu de huit pages (J’étais à Katyn ! Témoignage oculaire)-(32).

Maudit et impénitent

En fin compte, l’aventure collaborationniste de Pierre Hubermont s’interrompt brutalement le 23 septembre 1944, date à laquelle il est appréhendé par les libérateurs du royaume et incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Tenu pour un traître d’envergure, avec la circonstance aggravante d’être ou d’avoir été de gauche, son avenir semble dès lors fort sombre. Transféré à Liège, il comparaît le 17 avril 1945 devant le Conseil de guerre local qui dresse à son encontre un réquisitoire implacable. Convaincu de l’innocence du grand allié soviétique, l’un des auditeurs militaires ira même jusqu’à lui reprocher « l’infâme reportage » (sic) qu’il a commis au sujet du massacre de Katyn… Hubermont est défendu par Pierre Nothomb (33) qui parvient, non sans adresse, à atténuer la responsabilité de l’accusé, en jouant notamment sur la démence précoce de sa mère et sur le fait que le futur romancier a tenté de se pendre lorsqu’elle fut internée. En tout état de cause, dextérité du plaideur ou scrupules des juges, Pierre Hubermont évite finalement le poteau d’exécution et écope d’un emprisonnement à perpétuité. Cette condamnation paraît aujourd’hui bien lourde mais au regard des pratiques judiciaires de l’époque (34), il s’agit d’un verdict plutôt clément. D’ailleurs, la peine sera bientôt commuée en 16 ans de détention et Pierre Hubermont sera libéré le 20 novembre 1950.

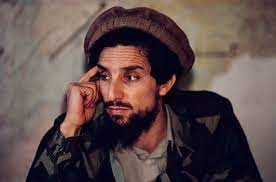

Lorsqu’il sort de prison, l’écrivain, à l’instar de la plupart des « inciviques », n’est qu’un pestiféré dont nul ne veut plus entendre parler. Il peut bien se remettre à écrire, il ne trouvera plus jamais d’éditeur. On sait par exemple qu’il achève, en décembre 1976, un ouvrage sur Katyn (Khatyn, ce n’est pas Katyn), mais ce dernier ne sera jamais publié ; le tapuscrit dort encore dans un placard des archives nationales (CegeSoma). La détention n’a cependant pas brisé l’ancien militant révolutionnaire. Il participe de temps à autres aux colloques sur la littérature prolétarienne qu’organise le jésuite Paul Feller (vétéran de la 2e DB), et on le retrouve, au moment de la grande grève de l’hiver 1960-1961, dans les parages du Mouvement populaire wallon (MPW). Sous le pseudonyme de René Lapierre, il contribue alors, discrètement, à Combat, le journal du mouvement, où il tient une rubrique intitulée « Vérité de granit ». En tout cas, très favorable à André Renard (photo, ci-dessous), le chef du MPW, il ne lui ménage pas son soutien. « André Renard », écrit-il (35) ainsi, dans La Révolution prolétarienne, « est apparu comme ayant l’étoffe d’un homme d’État prolétarien et européen (…) Ce gars, qui a une puissante personnalité, se dégage (à la faveur d’une grève prématurément engagée à l’encontre de son avis raisonnable et raisonné), se dégage du carcan de la lourde bureaucratie syndicale (…) Grâce à lui, une politique réactionnaire est ébranlée et un socialisme mal en point reprend pied dans un pays où il se mourait d’un excès d’engraissement dormitoire » (36). Comme on le voit, à l’approche de la soixantaine, l’écrivain prolétarien n’a rien renié de ses convictions de jeunesse.

Ces quelques manifestations de présence demeurent toutefois très marginales. Définitivement exclu des lettres belges en 1944, Pierre Hubermont n’obtiendra jamais aucun pardon. Il ne sortira plus de l’anonymat, et c’est dans l’oubli total et l’indifférence générale qu’il s’éteindra, le 18 septembre 1989, à Jette, dans la périphérie bruxelloise.

Notes:

(1) note 12, p. … (P.Daye)

(2) Par le biais notamment du Rassemblement national populaire (RNP), du Parti populaire français (PPF), du Parti ouvrier et paysan français (POPF) ou de la Ligue de pensée française.

(3) Ouvrier tourneur, Marcel Capron (1896-1982) fut maire communiste d’Alfortville puis député communiste de Sceaux. Secrétaire général du POPF, il sera condamné à deux ans de prison et à la dégradation nationale en 1944, mais sera amnistié en 1953.

(4) Ouvrier typographe, Georges Yvetot (1868-1942) fut un célèbre militant anarchiste et syndicaliste révolutionnaire. En 1942, il présidait le Comité ouvrier de secours immédiat (Cosi).

(5) Journaliste, professeur et écrivain, André Thérive (1891-1967) fut le célèbre critique littéraire du journal Le Temps et le fondateur de l’école dite « populiste ». Brièvement emprisonné à la Libération, il collaborera régulièrement à Rivarol, aux Ecrits de Paris, à Paroles françaises et Carrefour.

(6) Ancien pâtissier, chef de gare et inspecteur du travail, l’écrivain Pierre Hamp (1876-1962) fut un ami de Charles Péguy. Socialiste et pacifiste, il a consacré de nombreux livres à la condition ouvrière.

(7) Voy. Manifeste de l’équipe belge des écrivains prolétariens de langue française (février 1929), cité par Jacques Cordier dans « Pierre Hubermont, un homme dans la mire (1903-1989) », in Pierre Hubermont, Treize hommes dans la mine, Bruxelles, Labor, 1993, p. 137.

(8) D’origine juive russe, Benjamin Goriely (1898-1986) a traduit de nombreux textes de littérature russe et consacré plusieurs études au monde soviétique ainsi qu’au nazisme. Il collabora au Drapeau rouge mais aussi à la revue Esprit et à l’Encyclopédie de la Pléiade.

(9) Instituteur et poète, Albert Ayguesparse (1900-1996) sera membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises en Belgique.

(10) Pour être vraiment un « écrivain prolétarien », il fallait impérativement être né de parents ouvriers ou paysans, être autodidacte, et témoigner dans ses écrits des conditions de vie de sa classe sociale d’origine.

(11) Le 10 mars 1906 et suite à un coup de grisou, 1099 mineurs trouvèrent la mort à Courrières. Le 30 mars, treize hommes remontèrent vivants, suivis le 4 avril par un ultime rescapé.

(12) En 1928 et lors d’un éboulement accidentel, quarante hommes furent coincés durant plusieurs heures dans une galerie de mine à Marcinelle.

(13) Disciple de Georges Sorel, Georges Valois (1878-1945) fut le fondateur du Faisceau (1925) et du Parti républicain syndicaliste. Voy. Yves Guchet, Georges Valois, Paris, L’Harmattan, 2001 ; Jean-Claude Valla, Georges Valois : de l’anarcho-syndicalisme au fascisme, Paris, Dualpha, 2017.

(14) Institut National de Radiodiffusion (INR) ou radio d’État belge, fondée en 1930.

(15) Jacques Cordier, op. cit., p. 151.

(16) Arthur Wauters (1890-1960) fut directeur politique du journal Le Peuple, puis député, sénateur, plusieurs fois ministre et ambassadeur (Varsovie, Moscou).

(17) Voy. Esprit de février 1935, p. 848.

(18) Voy. Bernard Delcord, « À propos de quelques ‘chapelles’ politico-littéraires en Belgique (1919-1945) », Cahiers d’histoire de la IIe Guerre mondiale, Centre de recherches et d’études historiques de la IIe Guerre mondiale, n° 10 (Bruxelles, octobre 1986), p. 176.

(19) Ibid, p. 173.

(20) Voy. Elsa Van Brusseghem-Loorne, « La Libération et l’Épuration en Belgique », Le Crapouillot, n°120 (Paris, juillet-août 1994), p. 63.

(21) C’est pour cela sans doute que Jacques Willequet le décrit sèchement comme « un caractériel qui frisait le dérèglement cérébral et qui passa son existence à se brouiller avec tout le monde » – voy. J. Willequet, La Belgique sous la botte, Paris, Editions universitaires, 1986, p. 172.

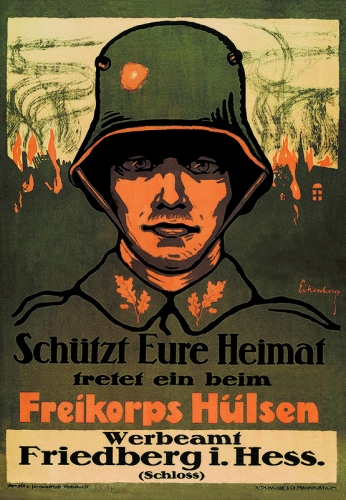

(22) Par exemple Max Barthel (1893-1975), Karl Bröger (1886-1944), August Winnig (1878-1956) et Hans Zöberlein (1895-1964).

(23) Notamment René Baert (1903-1945), Constant Malva (1903-1969), Marcel Parfondry (1904-1968) et Fernand Jouan.

(24) Voy. A. Jumeau, Bon sang ne peut mentir, Bruxelles, 1949 – cité par Raoul Folcrey, « La Gauche et la Collaboration en Belgique: De Man, les syndicats et le Front du Travail », Vouloir-Archives EROE (en ligne) ou Le Crapouillot, n° 110 (Paris, septembre-octobre 1992), p. 20-22 [version abrégée du même article].

(25) Collaborent à Wallonie Jean Denis, Gaston Derijcke, Francis André, l’abbé Wallez, Gabriel Figeys, Marie Gevers, Marcel Parfondry et Marcel Dehaye.

(26) À Terre Wallonne (qui s’est d’abord intitulé Notre Terre Wallonne), on trouve les signatures de Gilles Anthelme (Francis Soulié), Fernand Jouan, André Combaire et Jules van Erck.

(27) Voy. supra Raoul Folcrey, Vouloir-Archives EROE (en ligne).

(28) « Ce gauchiste », écrit J. Willequet (op.cit, p. 172), « n’eut jamais que deux passions : la Wallonie et le sort de la classe ouvrière ».

(29) Voy. C. Dolbeau, « Weimar 1941-1942 : la Société Européenne des Écrivains », Tabou, vol. 25 (Saint-Genis-Laval, 2019), pp. 160-183.

(30) Directeur du quotidien Le Vingtième Siècle, l’abbé Norbert Wallez (1882-1952) était un admirateur de Mussolini. Correspondant régulier de Charles Maurras et Léon Daudet, il embauchera Hergé et Léon Degrelle dans son journal. Emprisonné en 1944, il sera condamné (1947 et 1948) à cinq ans d’emprisonnement pour collaboration.

(31) Voy. Bernard Delcord, op. cit., p. 181-182.

(32) Ferdinand Vercnocke fait de même et publie Ik was in Katyn.

(33) Sur ce personnage, voir Lionel Baland, Pierre Nothomb, Collection “Qui suis-je“, Puiseaux, Pardès, 2019.

(34) Si Robert Poulet, condamné à mort, finit par s’en sortir vivant, tel n’est pas le cas des journalistes René Baert, José Streel, Paul Herten et Jules Lhost qui sont passés par les armes.

(35) sous le nom de Pierre Hubermont.

(36) Voy. La Révolution prolétarienne (« mensuel syndicaliste révolutionnaire »), n° 465/164, octobre 1961, p. 11.

Bibliographie:

– La Révolution prolétarienne, n° 465/164 (Paris, octobre 1961).

– B. Delcord, « À propos de quelques ‘chapelles’ politico-littéraires en Belgique (1919-1945), Cahiers d’histoire de la IIe Guerre mondiale, Centre de recherches et d’études historiques de la IIe Guerre mondiale, n° 10 (Bruxelles, octobre 1986).

– J. Willequet, La Belgique sous la botte, Paris, Editions universitaires, 1986.

– R. Folcrey, « La Gauche et la Collaboration en Belgique : De Man, les syndicats et le Front du Travail », Le Crapouillot, n° 110 (Paris, septembre-octobre 1992) – repris sur le site Internet de Vouloir-Archives EROE.

– P. Hubermont, Treize hommes dans la mine, Bruxelles, Labor, 1993.

– Elsa Van Brusseghem-Loorne, « La Libération et l’Épuration en Belgique », Le Crapouillot, n° 120 (Paris, juillet-août 1994).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De son vrai nom Joseph Jumeau, c’est le 25 avril 1903 que Pierre Hubermont vient au monde à Wihéries, à l’orée du bassin borain. Fils de Nicolas Jumeau et de Maria-Bernardine Abrassart, il possède un frère aîné, François, et aura bientôt une sœur prénommée Adolphine (Addy). Le grand-père, Charles, était mineur de fond et membre de la Ière Internationale, et quant au père, Nicolas, il est également mineur ; fondateur et animateur de la section locale de la fédération des syndicats du Borinage, c’est un socialiste convaincu qui sera conseiller municipal (1908) et finira même par être bourgmestre (1921). L’enfance de Joseph est assez grise pour ne pas dire carrément morose : il a dix ans à peine lorsque sa mère, atteinte d’une sorte de folie mystique, est internée, ce qui traumatise profondément le jeune garçon. Sage et studieux, il fréquente l’école moyenne (collège) de Quiévrain et suit peu après des cours de sténo-dactylo, en vue de faire une petite carrière de col blanc, sans doute dans les bureaux des charbonages. Peut-être un peu déçu et contrarié par cette perspective qui rompt avec la tradition familiale, Nicolas oblige alors son fils à effectuer quelques travaux manuels. L’adolescent sera donc successivement manœuvre maçon, sur le chantier de construction de la Maison du Peuple, puis porteur d’eau, foreur de puits artésien, chargeur de briques et enfin aide-opérateur de cinéma. Ces activités ne lui ôtent pas l’envie d’écrire et de raconter, inclination qui le pousse à adresser quelques petits textes, dont un conte, à L’Avenir du Borinage, organe officiel du Parti Ouvrier. Au journal, quelqu’un a dû deviner le potentiel du jeune homme puisqu’en août 1920, tout juste âgé de 17 ans, il est embauché comme rédacteur. Au contact quotidien de cette presse militante et des professionnels de l’écriture, sa vocation va vite se confirmer. En 1923, il signe son tout premier ouvrage, Synthèse poétique d’un rêve, un modeste recueil de vers libres auquel Les Nouvelles littéraires de Maurice Martin du Gard font l’honneur de consacrer un écho élogieux. C’est un signal encourageant mais encore timide. En fait, le véritable élan va lui venir de sa rencontre, en 1927, avec Augustin Habaru (1898-1944), un jeune journaliste communiste, collaborateur du Drapeau rouge et bras droit d’Henri Barbusse, qui l’entraîne vers la littérature prolétarienne, un domaine avant-gardiste et révolutionnaire.

De son vrai nom Joseph Jumeau, c’est le 25 avril 1903 que Pierre Hubermont vient au monde à Wihéries, à l’orée du bassin borain. Fils de Nicolas Jumeau et de Maria-Bernardine Abrassart, il possède un frère aîné, François, et aura bientôt une sœur prénommée Adolphine (Addy). Le grand-père, Charles, était mineur de fond et membre de la Ière Internationale, et quant au père, Nicolas, il est également mineur ; fondateur et animateur de la section locale de la fédération des syndicats du Borinage, c’est un socialiste convaincu qui sera conseiller municipal (1908) et finira même par être bourgmestre (1921). L’enfance de Joseph est assez grise pour ne pas dire carrément morose : il a dix ans à peine lorsque sa mère, atteinte d’une sorte de folie mystique, est internée, ce qui traumatise profondément le jeune garçon. Sage et studieux, il fréquente l’école moyenne (collège) de Quiévrain et suit peu après des cours de sténo-dactylo, en vue de faire une petite carrière de col blanc, sans doute dans les bureaux des charbonages. Peut-être un peu déçu et contrarié par cette perspective qui rompt avec la tradition familiale, Nicolas oblige alors son fils à effectuer quelques travaux manuels. L’adolescent sera donc successivement manœuvre maçon, sur le chantier de construction de la Maison du Peuple, puis porteur d’eau, foreur de puits artésien, chargeur de briques et enfin aide-opérateur de cinéma. Ces activités ne lui ôtent pas l’envie d’écrire et de raconter, inclination qui le pousse à adresser quelques petits textes, dont un conte, à L’Avenir du Borinage, organe officiel du Parti Ouvrier. Au journal, quelqu’un a dû deviner le potentiel du jeune homme puisqu’en août 1920, tout juste âgé de 17 ans, il est embauché comme rédacteur. Au contact quotidien de cette presse militante et des professionnels de l’écriture, sa vocation va vite se confirmer. En 1923, il signe son tout premier ouvrage, Synthèse poétique d’un rêve, un modeste recueil de vers libres auquel Les Nouvelles littéraires de Maurice Martin du Gard font l’honneur de consacrer un écho élogieux. C’est un signal encourageant mais encore timide. En fait, le véritable élan va lui venir de sa rencontre, en 1927, avec Augustin Habaru (1898-1944), un jeune journaliste communiste, collaborateur du Drapeau rouge et bras droit d’Henri Barbusse, qui l’entraîne vers la littérature prolétarienne, un domaine avant-gardiste et révolutionnaire.

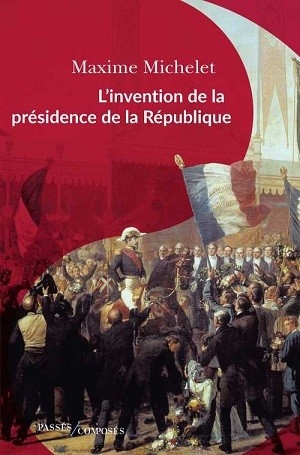

C’est au printemps 2022 en pleine campagne présidentielle que paraît un livre au titre étonnant : L’invention de la présidence de la République (1). Il ne s’agit pas d’une étude de droit constitutionnel, mais d’un essai d’histoire politique sur la plus brève et la plus méconnue des républiques françaises, la Deuxième (1848 – 1852).

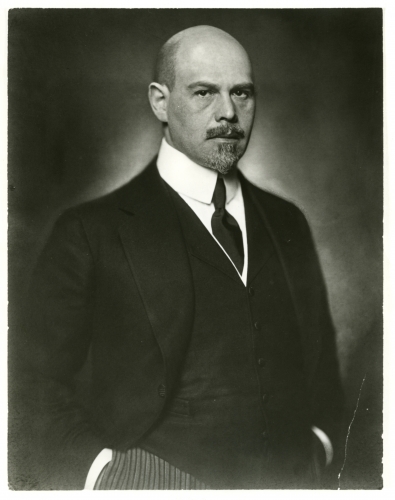

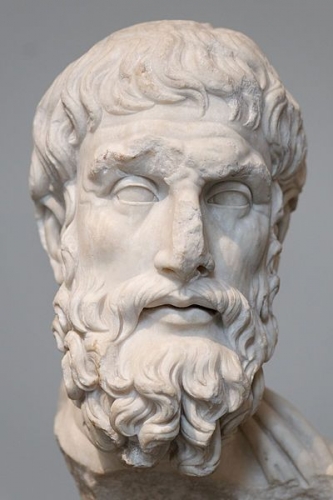

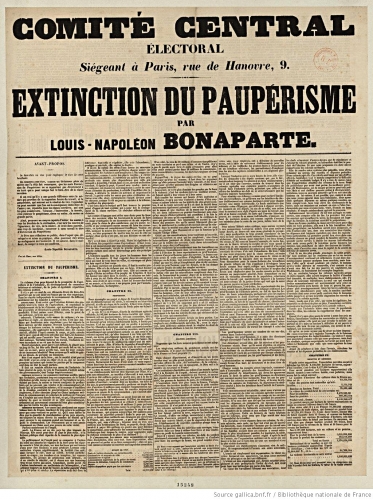

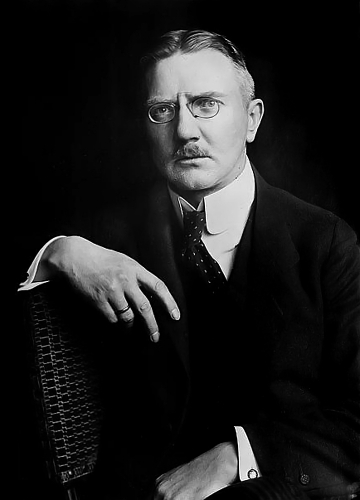

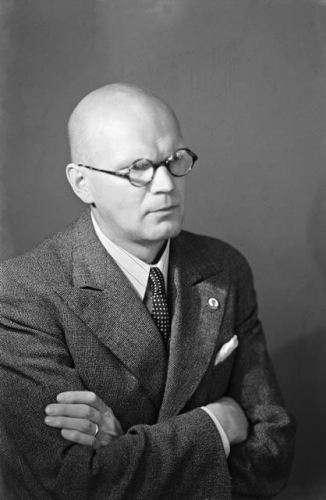

C’est au printemps 2022 en pleine campagne présidentielle que paraît un livre au titre étonnant : L’invention de la présidence de la République (1). Il ne s’agit pas d’une étude de droit constitutionnel, mais d’un essai d’histoire politique sur la plus brève et la plus méconnue des républiques françaises, la Deuxième (1848 – 1852). Tous les publicistes de l’époque pronostiquent la victoire du général Cavaignac (photo). Militaire républicain modéré, Louis-Eugène Cavaignac dirige le pouvoir exécutif après avoir maté l’insurrection ouvrière parisienne de juin 1848. Il « demeurait à l’hôtel de Monaco - aujourd’hui hôtel de Matignon ». Élu président, le général Cavaignac en aurait fait son palais présidentiel. Mais il perd l’élection dès le tour populaire tout comme le général conservateur Nicolas Changarnier, les socialistes Alexandre-Auguste Ledru-Rollin et François Raspail et le républicain Alphonse de Lamartine. Avec 75 % des voix, le premier président de la République française est un homme de 40 ans : Louis-Napoléon Bonaparte. « L’héritier de l’Empire devient le premier des premiers magistrats de la République, porté à cette charge quelques jours plus tôt par les suffrages quasi unanimes du peuple français, déposés à l’occasion de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Une expérience audacieuse qui ne se reproduisit plus en France avant 1965. » Mieux, Maxime Michelet le présente comme « le premier président de la Ve République ». En effet, « du point de vue des principes comme de la pratique, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la présidence de la République et, à considérer la prééminence du chef de l’État au sein de la constitution de 1958, on pourrait même oser une affirmation riche en paradoxes : Louis-Napoléon Bonaparte a fondé notre République ».

Tous les publicistes de l’époque pronostiquent la victoire du général Cavaignac (photo). Militaire républicain modéré, Louis-Eugène Cavaignac dirige le pouvoir exécutif après avoir maté l’insurrection ouvrière parisienne de juin 1848. Il « demeurait à l’hôtel de Monaco - aujourd’hui hôtel de Matignon ». Élu président, le général Cavaignac en aurait fait son palais présidentiel. Mais il perd l’élection dès le tour populaire tout comme le général conservateur Nicolas Changarnier, les socialistes Alexandre-Auguste Ledru-Rollin et François Raspail et le républicain Alphonse de Lamartine. Avec 75 % des voix, le premier président de la République française est un homme de 40 ans : Louis-Napoléon Bonaparte. « L’héritier de l’Empire devient le premier des premiers magistrats de la République, porté à cette charge quelques jours plus tôt par les suffrages quasi unanimes du peuple français, déposés à l’occasion de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Une expérience audacieuse qui ne se reproduisit plus en France avant 1965. » Mieux, Maxime Michelet le présente comme « le premier président de la Ve République ». En effet, « du point de vue des principes comme de la pratique, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la présidence de la République et, à considérer la prééminence du chef de l’État au sein de la constitution de 1958, on pourrait même oser une affirmation riche en paradoxes : Louis-Napoléon Bonaparte a fondé notre République ».

Ambassadeur de Prusse à Paris en 1862, Otto von Bismarck a-t-il pris conscience de la force du peuple dans la réalisation de son projet d’unité nationale allemande dans un sens conservateur, puis bien plus tard dans les avancées sociales légales ? L’un de ses biographes, Lothar Gall, a estimé que le futur « Chancelier de fer » agissait en « révolutionnaire blanc » (3). Serait-ce une anticipation ou une préfiguration de la Révolution conservatrice du premier tiers du XXe siècle (4) ?

Ambassadeur de Prusse à Paris en 1862, Otto von Bismarck a-t-il pris conscience de la force du peuple dans la réalisation de son projet d’unité nationale allemande dans un sens conservateur, puis bien plus tard dans les avancées sociales légales ? L’un de ses biographes, Lothar Gall, a estimé que le futur « Chancelier de fer » agissait en « révolutionnaire blanc » (3). Serait-ce une anticipation ou une préfiguration de la Révolution conservatrice du premier tiers du XXe siècle (4) ?

La reprise économique a eu lieu, le chômage a été ramené à zéro, l'inflation est restée sous contrôle. Hjalmar Schacht était un protagoniste et un témoin de ce qui s'est passé, mais il n'était pas le yes-man classique du pouvoir et des puissants.

La reprise économique a eu lieu, le chômage a été ramené à zéro, l'inflation est restée sous contrôle. Hjalmar Schacht était un protagoniste et un témoin de ce qui s'est passé, mais il n'était pas le yes-man classique du pouvoir et des puissants.

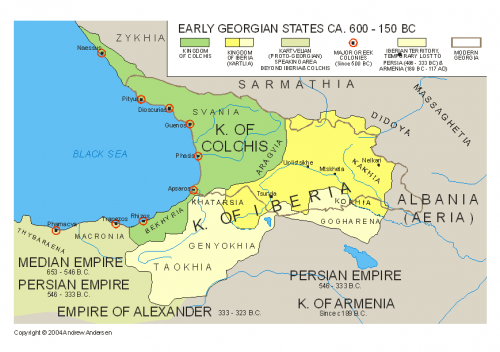

L'Ukraine avait aussi paradoxalement une majorité linguistique russe. La question ethnique est également complexe. Aldo Ferarri a fait remarquer qu'il n'est pas facile de faire des distinctions au sein des trois groupes qui composent les Slaves orientaux, qui sont si semblables d'un point de vue génétique, linguistique - l'ukrainien et le russe se ressemblent, beaucoup d'Ukrainiens parlent même mieux le russe et un dialecte est même apparu qui mélange les deux langues - et religieux - Ukrainiens et Russes sont tous deux orthodoxes (même si dans l'ouest de l'Ukraine il y a l'Église uniate, c'est-à-dire une Église d'Europe de l'Est qui est revenue à la communion avec le Saint-Siège). Il existe également de nombreux mariages mixtes, qui font que la distinction entre Russes et Ukrainiens n'est pas plus facile que celle entre Emiliens et Romagnols - selon une comparaison effectuée par Ferrari lui-même.

L'Ukraine avait aussi paradoxalement une majorité linguistique russe. La question ethnique est également complexe. Aldo Ferarri a fait remarquer qu'il n'est pas facile de faire des distinctions au sein des trois groupes qui composent les Slaves orientaux, qui sont si semblables d'un point de vue génétique, linguistique - l'ukrainien et le russe se ressemblent, beaucoup d'Ukrainiens parlent même mieux le russe et un dialecte est même apparu qui mélange les deux langues - et religieux - Ukrainiens et Russes sont tous deux orthodoxes (même si dans l'ouest de l'Ukraine il y a l'Église uniate, c'est-à-dire une Église d'Europe de l'Est qui est revenue à la communion avec le Saint-Siège). Il existe également de nombreux mariages mixtes, qui font que la distinction entre Russes et Ukrainiens n'est pas plus facile que celle entre Emiliens et Romagnols - selon une comparaison effectuée par Ferrari lui-même.

Beaucoup a été écrit et dit sur la Révolution française. C'est un événement paradigmatique de l'histoire, un moment culminant de l'avènement du monde moderne. Maintenant sur les étagères des éditions OAKS, nous trouvons un volume qui permet au lecteur d'avoir un aperçu complet de ce tournant décisif. Nous nous référons au livre d'Albert Savine, Prisons de France sous la Terreur, présenté par Giovanni Damiano (sur commande :

Beaucoup a été écrit et dit sur la Révolution française. C'est un événement paradigmatique de l'histoire, un moment culminant de l'avènement du monde moderne. Maintenant sur les étagères des éditions OAKS, nous trouvons un volume qui permet au lecteur d'avoir un aperçu complet de ce tournant décisif. Nous nous référons au livre d'Albert Savine, Prisons de France sous la Terreur, présenté par Giovanni Damiano (sur commande :

Pour de Man, repenser le socialisme et dépasser le marxisme est avant tout une façon de sauver le socialisme lui-même, de l'adapter à son temps et de rompre avec les dogmes et l'immobilisme d'un mouvement ouvrier qui semblait s'être essoufflé. Le tournant fondamental est la Première Guerre mondiale : "Pour moi plus que pour quiconque, août 1914 a signifié un effondrement total. Ma foi marxiste, ma foi internationaliste, ma foi antimilitariste, ont été mises au pilori par les événements".

Pour de Man, repenser le socialisme et dépasser le marxisme est avant tout une façon de sauver le socialisme lui-même, de l'adapter à son temps et de rompre avec les dogmes et l'immobilisme d'un mouvement ouvrier qui semblait s'être essoufflé. Le tournant fondamental est la Première Guerre mondiale : "Pour moi plus que pour quiconque, août 1914 a signifié un effondrement total. Ma foi marxiste, ma foi internationaliste, ma foi antimilitariste, ont été mises au pilori par les événements". Ce fossé se creuse avec la crise économique des années 30, à laquelle les dirigeants du POB/BWP ne sont absolument pas préparés. A l'idée de la lutte des classes entre le capital et le prolétariat, de Man substitue celle de la lutte entre un mur d'argent et un front du travail: "A la place de la lutte des classes entre capitalistes et ouvriers, le front commun de toutes les classes sociales productives contre les puissances parasites de l'argent". Par mur de l'argent, il faut entendre "le monopole privé du crédit, qui subordonne l'activité économique à la recherche du profit privé, au lieu de rechercher la satisfaction des besoins collectifs". Ce à quoi de Man tente de répondre par la "nationalisation du crédit, comme principal instrument d'une économie orientée vers l'augmentation du pouvoir d'achat des masses populaires, afin de garantir à tous un travail utile et rémunérateur et d'accroître le bien-être général".

Ce fossé se creuse avec la crise économique des années 30, à laquelle les dirigeants du POB/BWP ne sont absolument pas préparés. A l'idée de la lutte des classes entre le capital et le prolétariat, de Man substitue celle de la lutte entre un mur d'argent et un front du travail: "A la place de la lutte des classes entre capitalistes et ouvriers, le front commun de toutes les classes sociales productives contre les puissances parasites de l'argent". Par mur de l'argent, il faut entendre "le monopole privé du crédit, qui subordonne l'activité économique à la recherche du profit privé, au lieu de rechercher la satisfaction des besoins collectifs". Ce à quoi de Man tente de répondre par la "nationalisation du crédit, comme principal instrument d'une économie orientée vers l'augmentation du pouvoir d'achat des masses populaires, afin de garantir à tous un travail utile et rémunérateur et d'accroître le bien-être général".

Kiselev :

Kiselev :