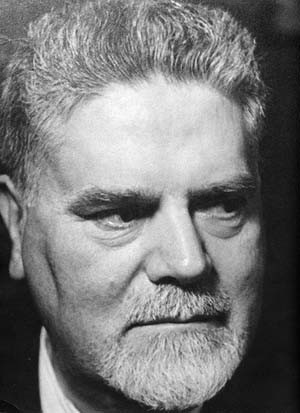

Julius EVOLA:

Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois

Il est visible et il nous paraît évident qu'à travers l'économie se sont réveillées des forces «élémentaires», qui, en de nombreux domaines, échappent au contrôle du bourgeois et, ainsi, deviennent le substrat d'une nouvelle unité, collective cette fois.

Ce constat nous amène effectivement à certains aspects de la crise du monde bourgeois et à les étudier; selon Jünger, il faut tourner notre attention vers quelques traits caractéristiques du bourgeois qui correspondent à son idéal de sécurité commode et d'exclusion de toute force élémentaire hors de sa vie.

Le concept d'élémentaire joue un rôle central dans le livre de Jünger. Comme chez d'autres auteurs allemands, le terme «élémentaire» n'est pas utilisé chez Jünger dans le sens de “primitif”; il désigne bien plutôt les puissances les plus profondes de la réalité qui échappent aux structures intellectuelles et moralistes et qui sont caractérisées par une transcendance, positive ou négative selon l'individu: c'est comme si l'on parlait des forces élémentaires de la nature. Dans le monde intérieur, il existe des puissance qui peuvent faire irruption dans la vie, tant la vie personnelle que la vie collective, en venant d'une strate psychique plus profonde. Quand Jünger parle de l'exclusion de l'élémentaire dans le monde bourgeois, il est évident qu'il s'associe à la polémique développée par plusieurs courants d'idées contemporains, depuis l'irrationalisme, l'intuitionnisme, la religion de la vie (ou vitaliste) jusqu'à la psychanalyse et à l'existentialisme; il s'insurge contre la vision rationaliste-moraliste de l'homme, prédominante hier encore. Mais nous allons voir que la position de Jünger est originale dans ce contexte, car il conçoit des formes actives, lucides, non régressives des rapports de l'homme à l'élémentaire, ce qui le distingue de l'orientation problématique, propre à la grande majorité des courants que nous venons de mentionner.

La préoccupation constante du monde bourgeois est donc «de fermer hermétiquement l'espace vital à tout irruption de l'élémentaire», de «se créer une ceinture de sécurité face à l'élémentaire». De ce fait, la sécurité dans la vie est donc l'exigence de ce monde, que devra consolider et légitimer le culte de la raison: une raison «pour laquelle tout ce qui est élémentaire équivaut à l'absurde et à l'insensé». Inclure l'élémentaire dans l'existence, avec tous les problèmes et les risques que cela peut impliquer, voilà ce qui apparaît inconcevable au bourgeois; pour lui, c'est une aberration qu'il faut prévenir par le truchement de techniques pédagogiques adéquates. Jünger écrit: «Le bourgeois ne se sent jamais assez hardi pour se mesurer au destin en luttant et en s'exposant aux dangers, parce que l'élémentaire réside en dehors de son monde idéal; pour lui, l'élémentaire est l'irrationnel voire l'immoral. Il cherchera donc à le tenir toujours à distance, que celui-ci lui apparaisse sous le mode de la puissance ou de la passion, ou se manifeste dans les forces de la nature, dans le feu, l'eau, la terre ou l'air. De ce point de vue, les grandes villes du début du siècle apparaissaient comme les citadelles de la sécurité, comme le triomphe des murs qui, à ce moment-là, cessaient d'être les murs antiques des enceintes fortifiées et se manifestaient désormais comme pierres, asphalte et vitres encerclant la vie, similaires à la structure des rayons d'une ruche, pénétrant jusqu'à la trame la plus intime de la vie. Dans ce sens, toute conquête de la technique est un triomphe de la commodité et toute apparition de l'élémentaire est régulée par l'économie».

Pour Jünger, le caractère anomal de l'ère bourgeoise ne réside pas tant dans la recherche de la commodité «que dans ce trait spécifique qui s'associe à ces tendances: c'est-à-dire dans le fait que l'élémentaire se présente comme l'absurde et, partant, que les murs d'enceinte de l'ordre bourgeois se présentent simultanément comme les murs d'enceinte de la rationalité». Tel est donc bien le point d'ancrage de la polémique anti-bourgeoise de Jünger. Il distingue bien la rationalité du culte de la raison et conteste l'idée qui veut qu'un ordre et une mise en forme rigoureuse de la vie soient possibles et concevables seulement selon le schéma rationaliste, partant d'une imperméabilisation de l'existence face à l'élémentaire. Parmi les tactiques utilisées par le bourgeois, il y a celle qui consiste à «présenter toute attaque contre le culte de la raison comme une attaque contre la raison en elle-même, afin de pouvoir bannir cette attaque dans l'aire de l'irrationnel». En vérité, toute attaque peut s'identifier à une autre, mais seulement selon la vision bourgeoise, c'est-à-dire seulement sur base de «la conception spécifiquement bourgeoise de la raison, caractérisée par une “inconciliabilité” avec l'élémentaire». Cette antithèse ne peut être retenue comme valide par un nouveau type humain: du reste, cette antithèse est dépassée de fait par des figures «comme, par exemple, celles du croyant, du guerrier, de l'artiste, du navigateur, du chasseur, du travailleur et, aussi, finalement, du délinquant»; pour toutes ces figures, à l'exception de la dernière, le bourgeois nourrit une aversion plus ou moins ouverte, parce que «pour ainsi dire, elles portent déjà à l'intérieur même des cités, par leurs apparences, l'odeur du danger, parce que déjà leur simple présence représentent une instance dirigée contre le culte de la raison».

Mais «pour le guerrier la bataille est un événement dans lequel se réalise un ordre suprême, pour le poète les conflits les plus tragiques sont des situations où le sens de la vie peut se condenser en un mode particulièrement net»; la délinquence elle-même peut être expliquée par une rationalité lucide; quant au croyant, «il participe à la sphère plus vaste d'une vie pleine de signification. Soit par le malheur ou le danger ou le miracle, le destin l'englobe directement dans un tissu d'événements plus puissants. Les dieux aiment se manifester dans les éléments, dans les astres enflammés et dans la foudre, dans les ronces que la flamme ne consume pas». L'élément décisif qu'il s'agit surtout de reconnaître ici est que «l'homme peut demeurer en rapport avec l'élément(aire) sur un plan supérieur ou sur un plan inférieur et qu'en conséquence, multiples sont les plans sur lesquels tant la sécurité que le danger retournent dans l'ordre. Au contraire, dans le bourgeois, on perçoit un homme qui ne reconnaît comme valeur suprême que la sécurité, et détermine sa conduite de vie sur base de cet idéal de sécurité». «Les conditions pour promouvoir cette sécurité, que le progrès cherche à réaliser, sont corollaires de la domination universelle de la raison bourgeoise, laquelle devrait non seulement limiter, mais, en bout de course, détruire, toutes les sources de danger. Et, comme à la lumière de cette raison, le danger est présenté comme étant l'irrationnel, on ôte à celui-ci tout droit de faire partie de la réalité. Il est fort important, dès lors, dans un tel mode de penser, de voir l'absurde dans tout danger: celui-ci semble éliminé dès le moment où, dans le miroir de la raison, il apparait comme une erreur».

«Dans les ordonnancements tant spirituels qu'objectifs du monde bourgeois, on peut constater tout cela», poursuit Jünger. «En grand, on peut le voir dans la tendance à concevoir l'Etat —lequel, normalement, se base pour l'essentiel sur la hiérarchie, en termes de société— comme une forme ayant pour principe fondamental l'égalité et se constituant par le truchement d'un acte de la raison. Cette vision révèle la volonté d'imposer une organisation complexe, un système de sécurité devant ventiler et atténuer toutes les formes de risques, non seulement dans le domaine de la politique intérieure et extérieure, mais aussi dans celui de la vie individuelle, ce qui constitue une tendance à dissoudre le destin par un calcul de probabilités. Cette vision révèle enfin, dans ses multiples et complexes tentatives de ramener la vie de l'âme à des rapports de cause à effet, dans sa volonté de transférer la vie de l'âme du domaine de l'imprévisible à celui du calculable, et puis de l'insérer dans la sphère “éclairée” de la conscience extérieure». Dans tous les domaines, la tendance est d'éviter les conflits et de démontrer leur “évitabilité”. Mais vu que les conflits surviennent malgré tout, pour le bourgeois, «l'important est de démontrer qu'ils sont une erreur que l'éducation et une pédagogie “éclairée” des esprits devront empêcher la répétition».

Mais un tel monde ne serait qu'un monde d'ombres, où l'idéologie des Lumières surévaluerait ses propres forces, en croyant qu'il puisse tenir vraiment debout. En réalité, «le danger est toujours présent; comme un élément de la nature, il cherche continuellement à briser la digue que l'ordre a construit pour l'enserrer; et, par l'effet des lois d'une mathématique occulte mais infaillible, il se fait d'autant plus menaçant et mortel que l'ordre cherche à l'exclure. En fait, le danger veut être non seulement un élément de cet ordre mais, en plus, le principe d'une sécurité supérieure, que jamais le bourgeois ne pourra connaître». En règle générale, si l'on peut exclure l'élémentaire dans un type donné d'existance, cette exclusion «doit être soumise à certaines lois, parce que l'élémentaire n'existe pas seulement dans le monde externe mais est aussi inséparable de la vie de chaque individu». L'homme vit dans l'“élémentarité” dans la mesure où il est un être naturel, un être mu spirituellement par des forces profondes. «Aucun syllogisme ne pourra jamais se substituer au battement du cœur ou à l'activité des reins; il n'existe aucune grandeur qui puisse naître de la seule raison, qui, de temps en temps, doit bien se soumettre aux passions, nobles ou ignobles». Enfin, se référant au monde économique, Jünger note que «s'il est beau le mode par lequel nous nous voyons imposer des calculs, et si l'unique résultat de ceux-ci doit être le bonheur, il restera toujours un résidu qui se soutraira à toute analyse et l'être humain aura le sentiment d'être appauvri, de vivre une désespérance croissante».

Mais l'élémentaire a une double source. «D'une part, il a sa source dans un monde qui est toujours dangereux, comme la mer recèle en elle le danger même quand elle n'est pas troublée par le moindre ventelet. D'autre part, il a d'autres sources dans l'âme humaine, qui a soif de jeu et d'aventure, d'amour et de haine, de triomphe et de chute, qui ressent tant le besoin du risque que de la sécurité; et donc, pour cette âme humaine, un Etat absolument sécurisé apparaît comme un Etat d'incomplétude». En prononçant d'aussi audacieuses paroles, Jünger se réfère implicitement à un type humain différent de celui véhiculé par le monde bourgeois, mais que ce monde génère malgré lui.

La domination des valeurs bourgeoises peut donc se mesurer «à la distance que l'élémentaire semble avoir prise en se retirant de l'existence». Jünger dit “semble”, parce que l'élémentaire se sert de multiples masques et trouve toujours un moyen de se nicher au centre même du monde bourgeois, pour en miner les ordonnancements rationalisants et émerger dès que survient une crise. Par exemple, Jünger rappelle comme déjà dans le passé, sous le signe de la Révolution française, quelles noces cruelles furent celles qui unirent la bourgeoisie et le pouvoir. Le dangereux et l'élémentaire se sont réaffirmés «face aux astuces les plus subtiles par lesquelles on a cherché à les circonvenir; ils s'introduisent de façon imprévue dans les rouages mêmes de ces astuces, en prennent les travestissements, ce qui fait que tout ce qui est civilisation [au sens bourgeois] présente un visage ambigu; nous connaissons tous les rapports qui existent entre les idéaux de fraternité universelle et les gibets, entre les droits de l'homme et les massacres». Non que ce soit le bourgeois lui-même qui veuille imposer de telles circonstances contradictoires: car quand il parle de rationalité et de moralité, il se prend terriblement au sérieux: «tout cela est plutôt un terrible rire sarcastique qu'adresse la nature aux masques se présentant sous le visage de la moralité, une exultation frénétique du sang dirigée contre l'intellect, après que se soit achevé le prélude des beaux discours». En revanche, ce qui mérite d'être remarqué, c'est «le jeu ingénieux des concepts par lequel le bourgeois cherche à faire ressortir ces vertus et à ôter aux mots tout ce qu'ils ont de dur et de nécessaire, afin que transparaisse seulement une moralité que tous sont tenus de reconnaître». Par exemple, cette attitude est bien visible sur le plan international, «quand on cherche à présenter la conquête d'une colonie comme étant une pénétration pacifique ou comme une opération civilisatrice, ou l'incorporation d'une province appartenant à un pays voisin comme un effet de la libre auto-décision des peuples, ou, enfin, les rapines perpétrées par les vainqueurs comme des réparations». Il est évident qu'à ces exemples avancés par Jünger on pourrait facilement ajouter des faits plus récents. Parmi les cas les plus typiques, nous pourrions ajouter les «nouvelles croisades», les tribunaux de vainqueurs, les «aides aux pays sous-développés», etc.

Dans ce même ordre d'idées, est exact ce que dit Jünger quand il relève que c'est justement à l'époque où se sont officiellement et bruyamment propagées les valeurs bourgeoises de “civilisation” que l'on a assisté à des événements que l'on n'aurait plus cru possibles dans un monde éclairé: des phénomènes de violence et de cruauté, de délinquence organisée, de déchaînements d'instincts, de massacres. Tous ces événements représentent «la réduction à l'absurde de l'utopie bourgeoise de la sécurité». En guise de bon exemple, Jünger signale les conséquences qu'a déjà eues le prohibitionnisme aux Etats-Unis: il constitue une tentative moralisatrice, promise par une littérature faite d'utopisme social, et qui semble avoir été conçue comme une mesure de sécurité; elle n'a cependant réussi qu'à attiser des forces élémentaires du plus bas niveau. Ainsi, l'Etat, en suivant rigidement le principe bourgeois, se réfère à des catégories abstraites, rationnelles et moralisantes, et exclut l'élémentaire; mais, en réalité, cet Etat fait en sorte que cet élémentaire s'active en dehors du cadre qu'il installe. «Le moral et le rationnel n'étant pas des liens primordiaux mais seulement des liens propres à l'esprit abstrait, dit Jünger, toute autorité ou tout pouvoir qui veulent se baser sur eux, ne seront qu'autorité ou pouvoir apparents, et, simultanément, la sécurité bourgeoise ne tardera pas à manifester son caractère utopique et éphémère». Il serait bien difficile de contester la réalité de cette dialectique, surtout dans la période qui a suivi la rédaction du Travailleur. C'est effectivement à cette dialectique que se rapportent, d'une part, l'un des facteurs principaux de la crise du monde bourgeois, et, d'autre part, cette autre face, informe, obscure et dangereuse des structures sociétaires modernes, ordonnées et régulées seulement en surface, mais privées tant d'un sens supérieur que de racines dans les strates psychiques les plus profondes.

Déjà au moment de la rédaction du Travailleur, après la première guerre mondiale, il était clair qu'un phénomène analogue de contre-coup allait se produire quand on allait appliquer de tels principes, notamment celui qui se profile derrière le concept bourgeois de liberté abstraite: dans la mesure où l'on reconnaît au principe de la démocratrie nationale une validité universelle, sans opérer la moindre discrimination, on aboutit automatiquement à un état d'anarchie mondiale, suscitant de nouvelles causes de crise au sein de l'ordre ancien, telle la révolte des peuples colonisés et de toutes les forces auxquelles, en Europe et ailleurs, le principe d'auto-détermination des peuples a donné une souveraineté politique même quand il s'agissait de tribus ou de populations, explique Jünger, «dont le nom n'était pas connu de l'histoire politique mais seulement, à la rigueur, des manuels d'ethnologie. Cet état de choses a pour conséquence naturelle la pénétration dans l'espace politique de courants purement élémentaires, de forces appartenant moins à l'histoire qu'à l'histoire naturelle». Aujourd'hui, ce constat est encore plus exact qu'hier.

Pour nous, il est cependant plus important d'examiner la crise du système dans ses aspects spirituels. Jünger parle surtout de formes de défense et de compensation qui se sont déjà manifestées en marge de la société bourgeoise, avec le phénomène du romantisme. «Il y a des périodes où les relations de l'homme avec l'élémentaire se manifestent sous l'aspect de propensions au romantisme, lesquelles constituent déjà en soi un point de fracture. Selon les circonstances cette fracture se fera visible: on se perdra dans le lointain (l'exotique), dans l'ivresse, la folie, la misère ou la mort. Ce sont là toutes des formes de fuite où l'homme isolé, après avoir cherché en vain une voie de sortie dans tout l'espace du monde spirituel ou matériel, met bas les armes. Mais, en tant que telle, la capitulation, peut aussi revêtir les apparences d'une attaque, comme quand un navire de guerre, en sombrant, tire encore une ultime bordée à l'aveuglette».

«Nous avons su reconnaître la valeur de la sentinelle tombée sur sa position perdue, continue Jünger. Nombreuses sont les tragédies auxquelles se lient de grands noms, mais il y a aussi beaucoup de tragédies anonymes, où des groupes entiers, des strates sociales entières, qui subissent une raréfaction de l'air nécessaire à la vie, comme s'ils avaient été pris par un vent de gaz toxiques». Ce que Jünger ajoute ensuite a une base autobiographique et reflète ses propres expériences de jeunesse, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler: «Le bourgeois a presque réussi à persuader le cœur aventureux que le danger n'existe pas, qu'une loi économique gouverne le monde et l'histoire. Mais les jeunes gens qui dans la nuit et le brouillard abandonnent la maison de leur père ont le sentiment intime de devoir aller très loin à la recherche du danger, au-delà de l'océan, en Amérique, à la Légion Etrangère, dans des pays où poussent les arbustes qui donnent le poivre. Mais surgissent aussi des figures qui n'auront pas le courage de s'exprimer dans ce langage propre et supérieur, comme celle du poète qui se sent pareil au pétrel dont les ailes puissantes, créées pour la tempête, ne deviennent, hélas, plus qu'un objet de curiosité inopportune dans un milieu étranger, sans vent, ou comme celle du guerrier né, qui semble n'être qu'un bon à rien, parce que la vie du marchand le remplit de dégoût».

Pour Jünger, le point décisif de fracture a eu lieu pendant la première guerre mondiale. «Dans la joie, les volontaires l'ont saluée (écrit Jünger en se souvenant visiblement de ce qu'il a lui-même vécu) parce qu'elle leur procurait un sentiment de libération des cœurs et que, d'un trait, se révélait à eux une vie nouvelle, plus dangereuse. Dans cette joie, se cachait aussi, tapie, une protestation révolutionnaire contre les valeurs anciennes, tombées irrémédiablement en désuétude. A partir de ce moment-là, dans tous les courants de pensée, dans tous les sentiments et dans tous les événements, s'est infusé une couleur nouvelle, élémentaire». L'important, ici, est de voir comment, par la force même des choses, un nouveau mode d'être a commencé à se différencier. Jünger relève aussi le rôle qu'ont joué dans la jeunesse combattante, entraînée dans la complexité de cette guerre, les enthousiasmes, les idéaux et les valeurs du patriotisme conventionnel lié au monde bourgeois. Mais, bien vite, il est apparu clairement que cette guerre réclamait des réserves de forces bien différentes de celles nourries à ces sources bourgeoises: et cette différence est celle qui distingue les sentiments d'enthousiasme des troupes quittant les gares, d'une part, et «leur action entre les cratères, sous le fer et le feu d'une bataille de matériel», d'autre part. Alors, dans cette épreuve du feu, disparait le contexte qui justifiait la protestation romantique. Cette protestation-là, écrit Jünger, «est condamnée au nihilisme, là où elle est fuite, simple polémique contre un monde qui sombre, or en tant que telle, elle reste conditionnée par lui. Elle ne devient force que quand elle donne lieu à un type spécial d'héroïsme». Là s'annonce le thème central du Travailleur: traverser une zone de destruction sans être soi-même détruit. La même expérience aura des effets totalement opposés chez des hommes d'une même génération: «les uns se sont sentis déchirés par elle, les autres ont participé à un vécu jamais expérimenté auparavant, grâce à l'extrême proximité de la mort, avec le feu et le sang». La discordance découle de l'ambigüité d'avoir eu comme uniques béquilles les valeurs bourgeoises qui se basaient sur l'individu et sur l'exclusion de l'élémentaire, et d'avoir été capables de vivre une nouvelle liberté. S'il avait été déchiré, brisé, par la guerre, Jünger aurait pu se référer aux mots qu'Erich Maria Remarque a mis en exergue de son fameux livre A l'Ouest rien de nouveau: «Ce livre ne veut ni accuser ni démontrer une thèse; il veut seulement dire quelle fut une génération, déchirée par la guerre même quand les obus l'ont épargnée». Mais comme Jünger est de ceux qui savent intimement qu'ils ont vécu une expérience unique, il voit en ses compagnons de combat ceux qui anticipativement ont constitué le «type»: c'est-à-dire un homme qui se tient debout parce qu'il veut se rendre capable d'un rapport actif avec l'élémentaire, et, parallèlement, développer des formes supérieures de lucidité, de conscience et de maîtrise de soi, parce qu'il veut se dés-individualiser et accepter un réalisme absolu, parce qu'il connaît le plaisir des prestations absolues, de la plénitude maximale de l'action, assortie d'un minimum de “pourquoi?” et de “dans quel but?”. C'est là que «les lignes de la force pure et celles de la mathématique se rencontrent»; dans l'aire d'une conscience accrue, «il est possible de potentialiser les moyens et les énergies premières de la vie, dans un sens inattendu, jamais encore expérimenté».

«Dans les centres occultes de la force, par laquelle on domine la sphère de la mort, on rencontre une humanité nouvelle, qui se forme par le biais d'exigences nouvelles», écrit Jünger. «Dans un tel paysage, on ne peut plus apercevoir l'individu qu'avec beaucoup de difficultés; le feu a calciné tout ce qui n'a pas un caractère objectif». Les processus en plein développement sont tels que toute tentative de la raccorder encore au romantisme et à l'idéalisme de l'individu finissent par sombrer irrémédiablement dans l'absurde. Pour dépasser victorieusement «quelques centaines de mètres où règne la mort mécanique», on n'a nul besoin des valeurs abstraites, morales ou spirituelles, de la libre volonté, de la culture, de l'enthousiasme ou de l'ivresse aveugle qui méprise le danger. Pour cela, il faut une énergie nouvelle et précise, tandis que «la force combattive du milieu dans son ensemble assume un caractère moins individuel que fonctionnel». En outre, on découvre des correspondances entre le point de destruction et l'apogée spirituelle d'une existence; c'est là que se déchaînent les prémisses de la personne absolue. Les rapports avec la mort se transforment et «la destruction peut surprendre l'homme singulier dans ces instants précieux où on lui demande un maximum d'engagement vital et spirituel». Alors, «à la fin, on peut aussi reconnaître la liberté la plus élevée». Tout cela devient, finalement, un part naturelle, voulue d'avance, d'un nouveau style de vie. Finalement se présentent «des figures d'une suprême discipline du cœur et des nerfs, indices d'une froideur quasi métallique, extrême et lucide, où la conscience héroïque se montre capable d'utiliser le corps comme un pur instrument, en lui imposant une série d'actions complexes, au-delà de l'instinct de conservation. Entre les flammes d'un avion touché, dans les chambres d'air d'un submersible qui coule, on accomplit encore un travail qui, au sens propre, transcende la sphère de la vie et dont jamais aucun communiqué ne signalera». Les deux termes qui s'unissent dans ce «type» sont donc l'élémentaire en acte, en soi et en dehors de soi, d'une part, et la discipline, l'extrême rationalité, l'extrême objectivité, c'est-à-dire un contrôle abstrait et absolu de l'activation totale de son être propre, d'autre part.

C'est ainsi, d'après Jünger, que déjà au cours de la première guerre mondiale, s'annonçait l'avènement d'une nouvelle «forme intérieure», et nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'en elle, il voyait ce qui allait devenir décisif pour l'humanité en devenir, c'est-à-dire les culminations exceptionnelles, à l'image des extériorisations guerrières. La crise finale du monde bourgeois et de toutes les valeurs anciennes, pour Jünger, découle de la civilisation de la technique et de la machine, et de toutes les formes d'élémentarité qui leur sont consubstantielles. Et substantiellement identique serait le type d'homme qui, spirituellement, n'est pas le vaincu mais le vainqueur, que ce soit sur les champs de bataille modernes ou dans un monde absolument technicisé. Substantiellement identique serait le type de dépassement et de formation intérieure qui serait requis dans les deux cas. C'est ainsi que s'ébauche la figure de l'homme que Jünger nomme le “Travailleur”, qu'une continuité idéale unirait «au soldat vrai, invaincu, de la Grande Guerre».

Julius EVOLA.

(Chapitre extrait de L'«Operaio» nel pensiero di Ernst Jünger, éd. Volpe, Rome, 1974; trad. franç.: Robert Steuckers).

Julius EVOLA

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

SYNERGIES EUROPEENNES – BRUXELLES/MILAN –AVRIL 2004

SYNERGIES EUROPEENNES – BRUXELLES/MILAN –AVRIL 2004