Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Claude Bourrinet

Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

La révolution romantique

L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.

Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

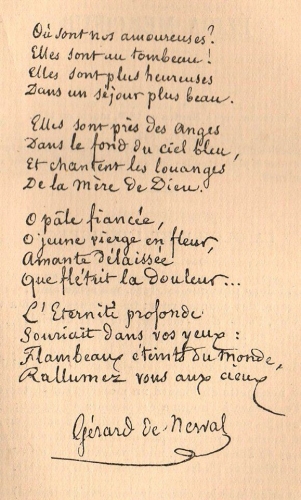

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).

Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.

Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.

Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …

Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

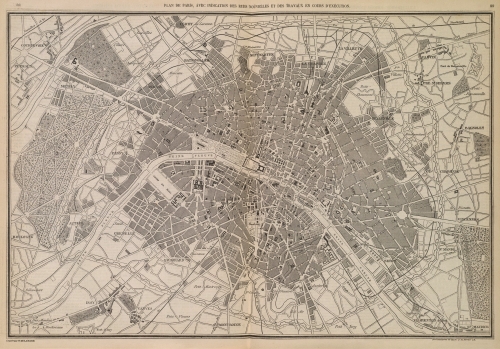

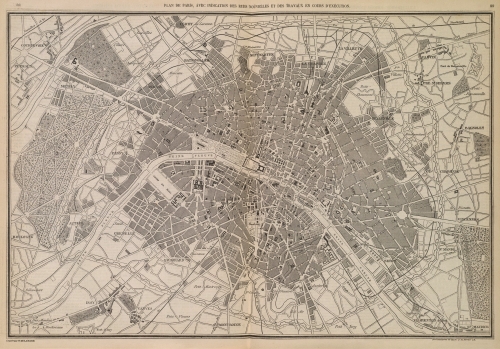

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve

Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.

Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...

Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.

On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

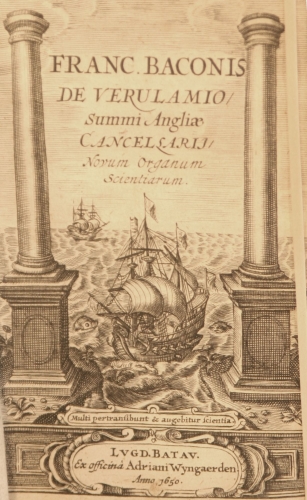

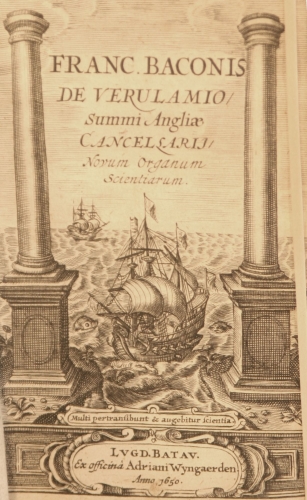

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.

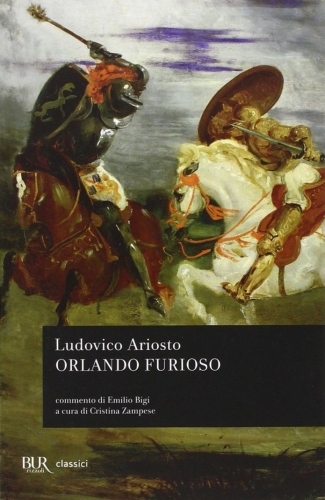

Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.

Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.

La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

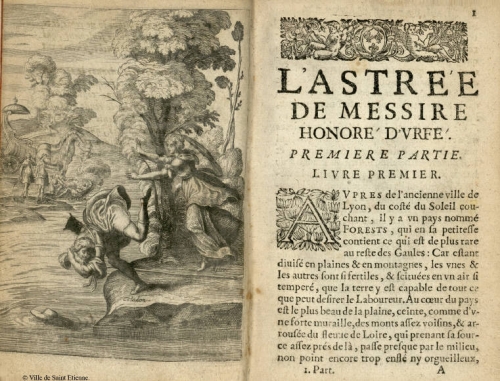

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.

Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.

Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.

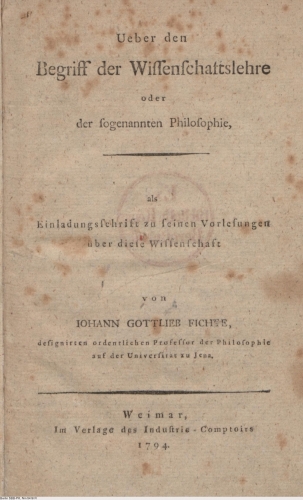

La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).

Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.

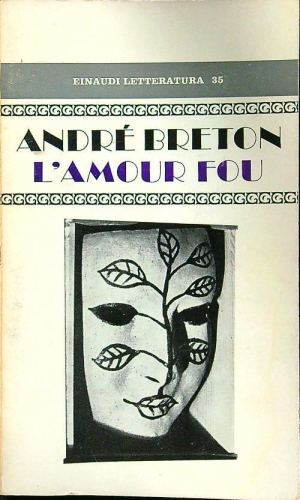

Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).

Nerval et l’écriture

Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.

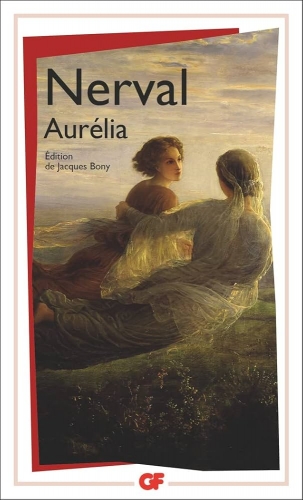

Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.

La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.

Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.

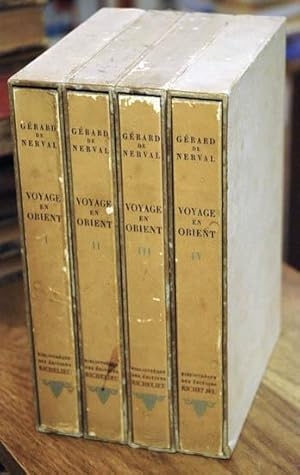

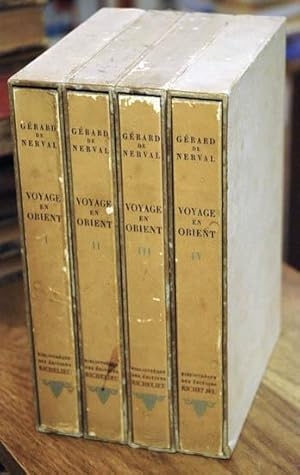

Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».

La quête intérieure

Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....

Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.

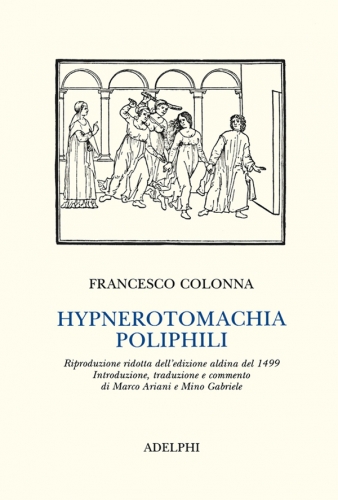

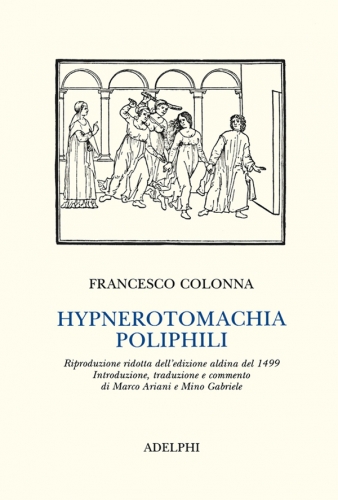

C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.

Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .

Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.

Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.

La « folie », une voie initiatique

Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.

Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »

Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.

L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »

Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.

Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).

Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.

La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.

Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.

Note:

(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »

[…]

« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »

Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.

Sommaire:

Sommaire:

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. » Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…

Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…

Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».

Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».

Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).

Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).

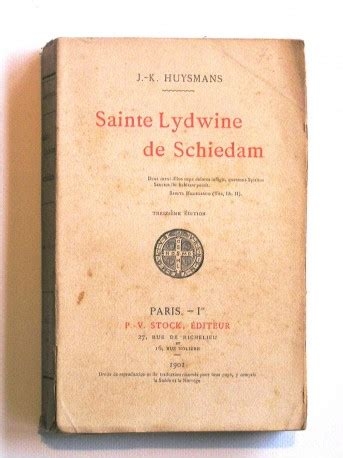

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.

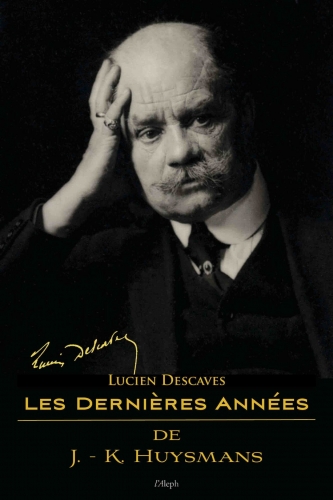

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps. « Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.  Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

J’ai déjà cité le compagnon de voyage de Tocqueville qui passionne plus Karl Marx que Tocqueville ! Dans sa célèbre étude sur la question juive le grand Karl cite le passage suivant (c’est comme ça que j’ai découvert Beaumont) :

J’ai déjà cité le compagnon de voyage de Tocqueville qui passionne plus Karl Marx que Tocqueville ! Dans sa célèbre étude sur la question juive le grand Karl cite le passage suivant (c’est comme ça que j’ai découvert Beaumont) : Beaumont va opposer le matérialisme masculin à l’idéalisme féminin (qui va déboucher sur un féminisme éradicateur) :

Beaumont va opposer le matérialisme masculin à l’idéalisme féminin (qui va déboucher sur un féminisme éradicateur) :

On se consolera avec notre Balzac qui écrit dans la Femme de trente ans :

On se consolera avec notre Balzac qui écrit dans la Femme de trente ans :

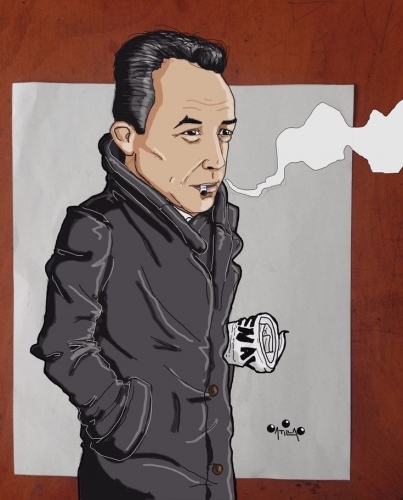

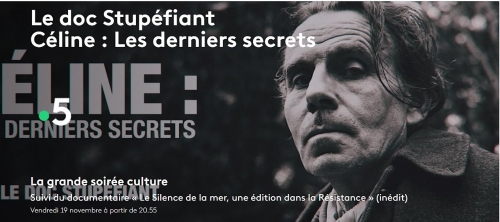

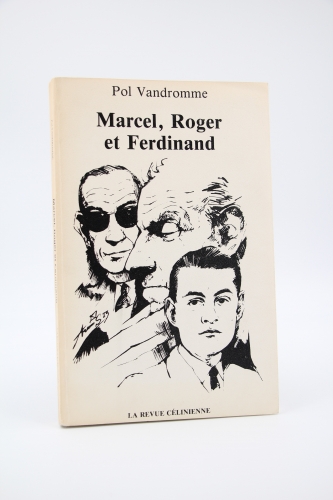

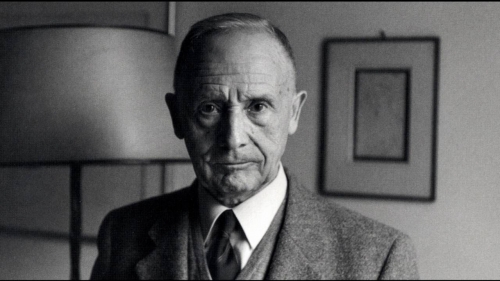

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)