Mais il est d’abord nécessaire de mettre en lumière la signification que, dès l’abord, nous allons donner ici au mot « histoire ». Cette question de vocabulaire a son importance. Nous parlons parfois d’« histoire naturelle », d’« histoire du cosmos », d’« histoire de la vie ». Il s’agit là, bien sûr, d’images analogiques. Mais toute analogie, en même temps qu’elle souligne poétiquement une ressemblance, implique aussi logiquement une diversité fondamentale. L’univers macrophysique, en réalité, n’a pas d’histoire : tel que nous le percevons, tel que nous pouvons nous le représenter, il ne fait que changer de configuration à travers le temps. La vie non plus n’a pas d’histoire : son devenir consiste en une évolution ; elle évolue.

On s’aperçoit en fait que l’histoire est la façon de devenir de l’homme (et de l’homme seul) en tant que tel : seul l’homme devient historiquement. Par conséquent, se poser la question de savoir si l’histoire a un sens, c’est-à-dire une signification et un but, revient au fond à se demander si l’homme qui est dans l’histoire et qui (volontairement ou non) fait l’histoire, si cet homme a lui-même un sens, si sa participation à l’histoire est ou non une attitude rationnelle.

Trois périodes successives

De toutes parts, aujourd’hui, l’histoire est en accusation. Il s’agit, comme nous le verrons, d’un phénomène ancien. Mais aujourd’hui, l’accusation se fait plus véhémente, plus explicite que jamais. C’est une condamnation totale et sans appel de l’histoire que l’on nous demande de prononcer. L’histoire, nous dit-on, est la conséquence de l’aliénation de l’humanité. On invoque, on propose, on projette la fin de l’histoire. On prêche le retour à une sorte d’état de nature enrichi, l’arrêt de la croissance, la fin des tensions, le retour à l’équilibre tranquille et serein, au bonheur modeste mais assure qui serait celui de toute espèce vivante. Les noms de quelques théoriciens viennent ici à l’esprit, et d’abord ceux de Herbert Marcuse et de Claude Lévi-Strauss, dont les doctrines sont bien connues.

L’idée d’une fin de l’histoire peut apparaître comme on ne peut plus moderne. En réalité, il n’en est rien. Il suffit en effet d’examiner les choses de plus près pour s’apercevoir que cette idée n’est que l’aboutissement logique d’un courant de pensée vieux d’au moins 2.000 ans et qui, depuis 2.000 ans, domine et conforme ce que nous appelons aujourd’hui la « civilisation occidentale ». Ce courant de pensée est celui de la pensée égalitaire. Il exprime une volonté égalitaire, qui fut instinctive et comme aveugle à ses débuts, mais qui, à notre époque, est devenue parfaitement consciente de ses aspirations et de son objectif final. Or, cet objectif final de l’entreprise égalitaire est précisément la fin de l’histoire, la sortie de l’histoire.

La pensée égalitaire a traversé au fil des siècles 3 périodes successives. Dans la première, qui correspond à la naissance et au développement du christianisme, elle s’est constituée sous la forme d’un mythe. Ce terme, soulignons-le, ne sous-entend rien de négatif. Nous appelons « mythe » tout discours qui, en se développant par lui-même, crée en même temps son langage, donnant ainsi aux, mots un sens nouveau, et fait appel, en ayant recours à des symboles, à l’imagination de ceux auxquels il s’adresse. Les éléments structurels d’un mythe s’appellent les mythèmes. Ils constituent une unité de contraires, mais ces contraires, n’étant pas encore séparés, restent d’abord cachés, pour ainsi dire invisibles.

Dans le processus du développement historique, l’unité de ces mythèmes éclate, donnant alors naissance à des idéologies concurrentes. Il en a été ainsi avec le christianisme, dont les mythèmes ont fini par engendrer des églises, puis des théologies et enfin des idéologies concurrentes (comme celles de la Révolution américaine et de la Révolution française). L’éclosion et la diffusion de ces idéologies correspond à la seconde période de l’égalitarisme. Par rapport au mythe, les idéologies proclament déjà des principes d’action, mais elles n’en tirent pas encore toutes leurs conséquences, ce qui fait que leur pratique est soit hypocrite, soit sceptique, soit naïvement optimiste. On arrive enfin à la troisième période, dans laquelle les idées contradictoires engendrées par les mythèmes originels se résorbent dans une unité, qui est celle du concept synthétique. La pensée égalitaire, animée désormais par une volonté devenue pleinement consciente, s’exprime sous une forme qu’elle décrète « scientifique ». Elle prétend être une science. Dans le développement qui nous intéresse, ce stade correspond à l’apparition du marxisme et de ses dérivés.

Le mythe, les idéologies, la prétendue science égalitaire expriment donc, si l’on peut dire, les niveaux successifs de conscience d’une même volonté. Œuvre d’une même mentalité, ils présentent toujours la même structure fondamentale. Il en va de même, naturellement, pour les conceptions de l’histoire qui en dérivent, et qui ne diffèrent entre elles que par la forme et le langage utilisé dans le discours. Quelle que soit sa forme historique, la vision égalitaire de l’histoire est une vision eschatologique, qui attribue à l’histoire une valeur négative et ne lui reconnaît un sens que dans la mesure où le mouvement historique tend, de par son propre mouvement, à sa négation et à sa fin.

Restitution d’un moment donné

Si l’on examine l’Antiquité païenne, on s’aperçoit qu’elle a oscillé entre 2 visions de l’histoire, dont l’une n’était d’ailleurs que l’antithèse relative de l’autre : toutes 2 concevaient le devenir historique comme une succession d’instants dans laquelle chaque instant présent délimite toujours, d’un côté le passé, et de l’autre l’avenir. La première de ces visions propose une image cyclique du devenir historique. Elle implique la répétition éternelle d’instants, de phases ou de périodes donnés. C’est ce qu’exprime la formule Nihil sub sole novi (« Rien de nouveau sous le soleil »). La seconde, qui finira d’ailleurs par se résorber dans la première, propose l’image d’une droite ayant un commencement, mais n’ayant pas de fin, du moins pas de fin imaginable et prévisible.

Le christianisme a opéré en quelque sorte une synthèse de ces 2 visions antiques de l’histoire, en leur substituant une conception de l’histoire que l’on a appelée « linéaire », et qui est en réalité segmentaire. Dans cette vision, l’histoire a bien un commencement, mais elle doit aussi avoir une fin. Elle n’est qu’un épisode, un accident dans l’être de l’humanité. Le véritable être de l’homme est extérieur à l’histoire. Et c’est la fin de l’histoire qui est censée le restituer, en le sublimant, tel qu’il était avant le commencement. Comme dans la vision cyclique, il y a donc dans la vision fragmentaire conclusion par restitution d’un moment donné, mais, contrairement à ce qui se passe avec le cycle, ce moment est situé désormais hors de l’histoire, hors du devenir historique : à peine restitué, il se figera dans une immuable éternité : le mouvement historique, étant achevé, ne se reproduira plus. De même, comme dans la vision qui implique une droite en progression perpétuelle, il y a, dans la vision segmentaire, un commencement de l’histoire, mais à ce commencement s’ajoute une fin, si bien que la véritable éternité humaine n’est plus celle du devenir, mais celle de l’être.

Cet épisode qu’est l’histoire est perçu, dans la perspective chrétienne, comme une véritable malédiction. L’histoire résulte d’une condamnation de l’homme par Dieu, condamnation au malheur, au travail, à la sueur et au sang, qui sanctionne une faute commise par l’homme. L’humanité, qui vivait dans la bienheureuse innocence du jardin d’Éden, a été condamnée à l’histoire parce qu’Adam, son ancêtre, a transgressé le commandement divin, a goûté le fruit de l’arbre de science, et s’est voulu pareil à Dieu. Cette faute d’Adam, en tant que péché originel, pèse sur tout individu venant au monde. Elle est par définition inexpiable, puisque l’offensé est Dieu lui-même.

Mais Dieu, dans son infinie bonté, accepte de se charger lui-même de l’expiation : il se fait homme en s’incarnant dans la personne de Jésus. Le sacrifice du Fils de Dieu introduit dans le devenir historique le fait essentiel de la Rédemption. Sans doute celle-ci ne concerne-t-elle que les seuls individus touchés par la Grâce. Mais elle rend désormais possible le lent cheminement vers la fin de l’histoire, à laquelle la communauté des saints devra désormais préparer l’humanité. Enfin, un jour viendra où les forces du Bien et du Mal se livreront une dernière bataille, laquelle aboutira à un Jugement dernier et, par-delà ce Jugement, à l’instauration d’un Royaume des cieux ayant son pendant dialectique dans l’abîme de l’Enfer.

Éden d’avant le commencement de l’histoire, péché originel, expulsion du jardin d’Éden, traversée de cette vallée de larmes qu’est le monde, lieu du devenir historique, Rédemption, communauté des saints, bataille apocalyptique et Jugement dernier, fin de l’histoire et instauration d’un Royaume des cieux : tels sont les mythèmes qui structurent la vision mythique de l’histoire proposée par le christianisme, vision dans laquelle le devenir historique de l’homme a une valeur purement négative et le sens d’une expiation.

La vision marxiste

Les mêmes mythèmes se retrouvent sous une forme laïcisée et prétendument scientifique dans la vision marxiste de l’histoire. (En employant ce mot, de « marxiste », nous n’entendons pas participer au débat, très à la mode aujourd’hui, sur ce que serait la « véritable pensée » de Marx. Au cours de son existence, Kart Marx a pensé des choses assez différentes et l’on pourrait discuter pendant des heures pour savoir quel est le « vrai » Marx. Nous nous référerons donc ici à ce marxisme reçu qui a été très longtemps, et qui reste en fin de compte la doctrine des partis communistes et des États se réclamant de l’interprétation de Lénine). Dans cette doctrine, l’histoire est présentée comme le résultat d’une lutte de classes, c’est-à-dire d’une lutte entre groupes humains se définissant par rapport à leurs conditions économiques respectives.

Le jardin d’Éden de la préhistoire se retrouve dans cette vision avec le « communisme primitif » pratiqué par une humanité encore plongée dans l’état de nature et purement prédatrice. Tandis que dans l’Éden, l’homme subissait les contraintes résultant des commandements de Dieu, les sociétés communistes préhistoriques vivaient sous la pression de la misère. Cette pression a conduit à l’invention des moyens de production agricoles, mais cette invention s’est aussi révélée une malédiction. Elle implique en effet, non seulement l’exploitation de la nature par l’homme, niais aussi la division du travail, l’exploitation de l’homme par l’homme et, par conséquent, l’aliénation de tout homme à lui-même. La lutte des classes est la conséquence implicite de cette exploitation de l’homme par l’homme. Son résultat est l’histoire.

Comme on le voit, ici, ce sont les conditions économiques qui déterminent les comportements humains. Par enchaînement logique, ces derniers aboutissent à la création de systèmes de production toujours nouveaux, lesquels entraînent à leur tour des conditions économiques nouvelles, et surtout une misère grandissante des exploités. Cependant, là aussi, une rédemption intervient. Avec l’avènement du système capitaliste, la misère des exploités atteint en effet son comble : elle devient insupportable. Les prolétaires prennent alors conscience de leur condition, et cette prise de conscience rédemptrice a pour effet l’organisation des partis communistes, exactement comme la Rédemption de Jésus avait abouti à la fondation d’une communauté des saints.

Les partis communistes entreprendront une lutte apocalyptique contre les exploitants. Celle-ci pourra être difficile, mais elle sera nécessairement victorieuse (c’est le « sens de l’histoire »). Elle aboutira à l’abolition des classes, mettre fin à l’aliénation de l’homme, permettra l’instauration d’une société communiste immuable et sans classes. Et comme l’histoire est le résultat de la lutte des classes, il n’y aura évidemment plus d’histoire. Le communisme préhistorique se trouvera restitué, tel le jardin d’Éden par le Royaume des cieux, mais d’une façon sublimée : alors que la société communiste primitive était affligée par la misère matérielle, la société communiste post-historique jouira d’une satisfaction parfaitement équilibrée de ses besoins.

Ainsi, dans la vision marxiste, l’histoire reçoit également une valeur négative. Née de l’aliénation originelle de l’homme, elle n’a de sens que dans la mesure où, en augmentant sans cesse la misère des exploités, elle contribue finalement à créer les conditions dans lesquelles cette misère disparaîtra, et « travaille » en quelque sorte à sa propre fin.

Une détermination de l’histoire

Ces 2 visions égalitaires de l’histoire, la vision religieuse chrétienne et la vision laïque marxiste, toutes les 2 segmentaires, toutes les 2 eschatologiques, impliquent logiquement l’une et l’autre une détermination de l’histoire qui n’est pas le fait de l’homme, mais de quelque chose qui le transcende. Christianisme et marxisme ne s’en efforcent pas moins de le nier. Le christianisme attribue à l’homme un libre arbitre, ce qui lui permet d’affirmer qu’Adam, ayant librement « choisi » de pécher, est seul responsable de sa faute, c’est-à-dire de son imperfection. Il reste pourtant que c’est Dieu qui a fait (et a donc voulu) qu’Adam soit imparfait.

De leur côté, les marxistes affirment parfois que c’est l’homme qui fait l’histoire, ou plus exactement les hommes en tant qu’ils appartiennent à une classe sociale. Il reste pourtant que les classes sociales sont définies et déterminées par les conditions économiques. Il reste aussi que c’est la misère originelle qui a contraint les hommes à entrer dans le sanglant enchaînement de la lutte des classes. L’homme n’est donc finalement agi que par sa condition économique. Il est le jouet d’une situation qui trouve son origine dans la nature elle-même en tant que jeu de forces matérielles. D’où il résulte que lorsque l’homme joue un rôle dans les visions égalitaires de l’histoire, c’est un rôle d’une pièce qu’il n’a pas écrite, qu’il ne saurait avoir écrite ; et cette pièce est une farce tragique, honteuse et douloureuse. La dignité comme la vérité authentique de l’homme se situent hors de l’histoire, avant l’histoire et après l’histoire.

Toute chose possède en elle-même sa propre antithèse relative. La vision eschatologique de l’histoire possède son antithèse relative, égalitaire elle aussi, qui est la théorie du progrès indéfini. Dans cette théorie, le mouvement historique est représenté comme tendant constamment vers un point zéro qui n’est jamais atteint. Ce « progrès » peut aller dans le sens d’un « toujours mieux », excluant cependant l’idée d’un bien parfait et absolu : c’est un peu la vision naïve de l’idéologie américaine, liée à l’american way of life, et aussi celle d’un certain marxisme désabusé. Il peut aller aussi dans le sens d’un « toujours pire », sans que la mesure du mal n’atteigne jamais son comble : c’est un peu la vision pessimiste de Freud, qui ne voyait pas comment ce « malheur » qu’est la civilisation pourrait cesser un jour de se reproduire. (À noter d’ailleurs que cette vision pessimiste du freudisme est en passe actuellement d’être résorbée, notamment par Marcuse et les freudo-marxistes, dans la thèse eschatologique du marxisme, après avoir joué le rôle que joue toute antithèse depuis l’invention du diable, c’est-à-dire le rôle de faire-valoir).

Animer une autre volonté

Comme chacun le sait, c’est à Friedrich Nietzsche que remonte la réduction du christianisme, de l’idéologie démocratique et du communisme au commun dénominateur de l’égalitarisme. Mais c’est aussi à Nietzsche que remonte le deuxième type de vision de l’histoire, qui, à l’époque actuelle, s’oppose (souterrainement parfois, mais avec d’autant plus de ténacité) à la vision eschatologique et segmentaire de l’égalitarisme. Nietzsche, en effet, n’a pas seulement voulu analyser, mais aussi combattre l’égalitarisme. Il a voulu inspirer, susciter un projet opposé au projet égalitaire, animer une autre volonté, conforter un jugement de valeur diamétralement différent.

De ce fait, son œuvre présente 2 aspects, tous 2 complémentaires. Le premier aspect est proprement critique ; on pourrait même dire scientifique. Son but est de mettre en lumière la relativité de tout jugement de valeurs, de toute morale et, aussi, de toute vérité prétendument absolue. De la sorte, il dévoile la relativité des principes absolus proclamés par l’égalitarisme. Mais à côté de cet aspect critique, il en existe un autre, que nous pourrions appeler poétique, puisque ce mot vient du grec poïein, qui signifie « faire, créer ». Par ce travail poétique, Nietzsche s’efforce de donner naissance à un nouveau type d’homme, attaché à de nouvelles valeurs et tirant ses principes d’action d’une éthique qui n’est pas celle du Bien et du Mal, d’une éthique qu’il est légitime d’appeler surhumaniste.

Pour nous donner une image de ce que pourrait être une société humaine fondée sur les valeurs qu’il propose, Nietzsche a presque toujours recours à l’exemple de la société grecque archaïque, à la plus ancienne société romaine, voire aux sociétés ancestrales du « fauve blond » indo-européen, aristocrate et conquérant. Cela, presque tout le monde le sait. En revanche, on ne prête pas suffisamment attention au fait que Nietzsche, dans le même temps, met en garde contre l’illusion consistant à croire qu’il serait possible de « ramener les Grecs », c’est-à-dire de ressusciter le monde antique préchrétien. Or, ce détail est d’une importance extrême, car il nous offre une clef nécessaire pour bien comprendre la vision nietzschéenne de l’histoire. Nietzsche a volontairement caché, « codé » pourrait-on dire, le système organisateur de sa pensée. Il l’a fait, comme il le dit lui-même expressément, conformément à un certain sentiment aristocratique : il entend interdire aux importuns l’accès de sa maison. C’est la raison pour laquelle il se contente de nous livrer tous les éléments de sa conception de l’histoire, sans jamais nous révéler comment il faut les relier ensemble.

En outre, le langage adopté par F. Nietzsche est le langage du mythe, ce qui ne fait qu’ajouter aux difficultés de l’interprétation. La thèse qui est exposée ici n’est donc rien de plus qu’une interprétation possible du mythe nietzschéen de l’histoire ; mais il s’agit d’une interprétation qui a son poids historique, puisqu’elle a inspiré tout un mouvement métapolitique aux prolongements puissants, celui de la Révolution conservatrice, et qu’elle est aussi l’interprétation de ceux qui, se réclamant de Nietzsche, adhèrent le plus intimement à ses intentions anti-égalitaires déclarées.

Les éléments, les mythèmes qui se rattachent à la vision nietzschéenne de l’histoire sont principalement au nombre de 3 : le mythème du dernier homme, celui de l’avènement du surhomme, enfin celui de l’Éternel retour de l’Identique.

L’Éternel retour

Aux yeux de Nietzsche, le dernier homme représente le plus grand danger pour l’humanité. Ce dernier homme est de la race inextinguible des pucerons. Il aspire à un petit bonheur qui serait égal pour tout le monde. Il veut la fin de l’histoire, car l’histoire est génératrice d’événements, c’est-à-dire de conflits et de tensions qui menacent ce « petit bonheur ». Il se moque de Zarathoustra, qui prêche, lui, l’avènement du surhomme. Pour Nietzsche, en effet, l’homme n’est qu’un « pont entre la bête et le surhomme », ce qui signifie que l’homme et l’histoire n’ont de sens que dans la mesure où ils tendent à un dépassement et, pour ce faire, n’hésitent pas à accepter leur propre disparition. Le surhomme correspond à un but, un but donné à tout moment et qu’il est peut-être impossible d’atteindre ; mieux, un but qui, à l’instant même qu’il est atteint, se repropose sur un nouvel horizon. Dans une telle perspective, l’histoire se présente donc comme un perpétuel dépassement de l’homme par l’homme.

Cependant, dans la vision de Nietzsche, il est un dernier élément qui paraît à première vue contradictoire par rapport au mythème du surhomme, c’est celui de l’Éternel retour. Nietzsche affirme en effet que l’Éternel retour de l’Identique commande lui aussi le devenir historique, ce qui à première vue semble indiquer que rien de nouveau ne peut se produire, et que tout dépassement est exclu. Le fait est, d’ailleurs, que ce thème de l’Éternel retour a souvent été interprété dans le sens d’une conception cyclique de l’histoire, conception qui rappelle fortement celle de l’Antiquité païenne. Il s’agit là, à notre avis, d’une sérieuse erreur, contre laquelle Friedrich Nietzsche lui-même a mis en garde. Lorsque, sous le Portique qui porte le nom d’Instant, Zarathoustra interroge l’Esprit de Pesanteur sur la portée des 2 chemins éternels qui, venant de directions opposées, se rejoignent à cet endroit précis, l’Esprit de Pesanteur répond : « Tout ce qui est droit est mensonger, la vérité est courbe, le temps aussi est un cercle ». Alors Zarathoustra réplique avec violence : « Ne te rends pas, ô nain, les choses plus faciles qu’elles ne le sont ».

Dans la vision nietzschéenne de l’histoire, contrairement à ce qui était le cas dans l’Antiquité païenne, les instants ne sont donc pas vus comme des points se succédant sur une ligne, que celle-ci soit droite ou circulaire. Pour comprendre sur quoi repose la conception nietzschéenne du temps historique, il faut plutôt mettre celle-ci en parallèle avec la conception relativiste de l’univers physique quadridimensionnel. Comme ou le sait, l’univers einsteinien ne peut être représenté « sensiblement », puisque notre sensibilité, étant d’ordre biologique, ne peut avoir que des représentations tridimensionnelles. De même, dans l’univers historique nietzschéen, le devenir de l’homme est conçu comme un ensemble de moments dont chacun forme une sphère à l’intérieur d’une « supersphère » quadridimensionnelle, où chaque moment peut, par conséquent, occuper le centre par rapport aux autres. Dans cette perspective, l’actualité de chaque moment ne s’appelle plus « présent ». Bien au contraire, présent, passé et avenir coexistent dans tout moment : ils sont les 3 dimensions de tout moment historique. Les oiseaux de Zarathoustra ne chantent-ils pas à leur Maître : « En tout moment, commence l’Être. Autour de tout Ici s’enroule la sphère Là. Partout est le centre. Courbe est le sentier de l’Éternité ».

Le choix offert à notre époque

Tout cela peut paraître compliqué, tout comme la théorie de la relativité est elle-même « compliquée ». Pour nous aider, ayons recours à quelques images. Le passé, pour Nietzsche, ne correspond nullement à ce qui a été une fois pour toutes, élément figé à jamais que le présent laisserait derrière lui. De même, l’avenir n’est plus l’effet obligatoire de toutes les causes qui l’ont précédé dans le temps et qui le déterminent, comme dans les visions linéaires de l’histoire. À tout moment de l’histoire, dans toute « actualité », passé et avenir sont pour ainsi dire remis en cause, se configurent selon une perspective nouvelle, conforment une autre vérité. On pourrait dire, pour user d’une autre image, que le passé n’est rien d’autre que le projet auquel l’homme conforme son action historique, projet qu’il cherche à réaliser en fonction de l’image qu’il se fait de lui-même et qu’il s’efforce d’incarner. Le passé apparaît alors comme une préfiguration de l’avenir. Il est, au sens propre, l’« imagination » de l’avenir : telle est l’une des significations véhiculées par le mythème de l’Éternel retour.

Par voie de conséquence, il est clair que dans la vision que nous propose Nietzsche, l’homme porte l’entière responsabilité du devenir historique. L’histoire est son fait. Ce qui revient à dire qu’il porte aussi l’entière responsabilité de lui-même, qu’il est véritablement et totalement libre : faber suae fortunae. Cette liberté là est une liberté authentique, non une « liberté » conditionnée par la Grâce divine ou par les contraintes d’une situation matérielle économique. C’est aussi une liberté réelle, c’est-à-dire une liberté consistant en la possibilité de choisir entre 2 options opposées, options données à tout moment de l’histoire et qui, toujours, remettent en cause la totalité de l’être et du devenir de l’homme. (Si ces options n’étaient pas toujours réalisables, le choix ne serait qu’un faux choix, la liberté, une fausse liberté, l’autonomie de l’homme, un faux-semblant).

Or, quel est le choix offert aux hommes de notre époque ? Nietzsche nous dit que ce choix est à faire entre le « dernier homme », c’est-à-dire l’homme de la fin de l’histoire, et l’élan vers le surhomme, c’est-à-dire la régénération de l’histoire. Nietzsche considère que ces 2 options sont aussi réelles que fondamentales. Il affirme que la fin de l’histoire est possible, qu’elle doit être sérieusement envisagée, exactement comme est possible son contraire : la régénération de l’histoire. En dernier ressort, l’issue dépendra donc des hommes, du choix qu’ils opéreront entre les 2 camps, celui du mouvement égalitaire, que Nietzsche appelle le mouvement du dernier homme, et l’autre mouvement, que Nietzsche s’est efforcé de susciter, qu’il a déjà suscité et qu’il appelle son mouvement.

Deux sensibilités

Vision linéaire, vision sphérique de l’histoire : nous nous trouvons confrontés ici à 2 sensibilités différentes qui n’ont cessé de s’opposer, qui s’opposent et qui continueront de s’opposer. Ces 2 sensibilités coexistent à l’époque actuelle. Dans un spectacle tel que celui des Pyramides, par ex., la sensibilité égalitaire verra, du point de vue moral, un symbole exécrable, puisque seuls l’esclavage, l’exploitation de l’homme par l’homme, ont permis de concevoir et de réaliser ces monuments. L’autre sensibilité, au contraire, sera d’abord frappée par l’unicité de cette expression artistique et architecturale, par tout ce qu’elle suppose de grand et d’effroyable dans l’homme qui ose faire l’histoire et désire égaler son destin.

Prenons un autre exemple. Oswald Spengler, dans une page fameuse, a rappelé le souvenir de cette sentinelle romaine qui, à Pompéi, s’était laissée ensevelir sous les cendres parce qu’aucun supérieur ne lui avait donné l’ordre d’abandonner son poste. Pour une sensibilité égalitaire, liée à une vision segmentaire de l’histoire, un tel geste est totalement dépourvu de sens. En dernière analyse, elle ne peut que le condamner, en même temps qu’elle condamne l’histoire, car à ses yeux, ce soldat a été victime d’une illusion ou d’une erreur « inutile ». Au contraire, le même geste deviendra immédiatement exemplaire du point de vue de la sensibilité tragique et surhumaniste, qui comprend, intuitivement pourrait-on dire, que ce soldat romain n’est véritablement devenu un homme qu’en se conformant à l’image qu’il se faisait de lui-même, c’est-à-dire à l’image d’une sentinelle de la Ville impériale.

Nous venons de citer Spengler. Cela nous amène à poser, après lui, le problème du destin de l’Occident. Spengler, comme on le sait, était pessimiste. Selon lui, la fin de l’Occident est proche, et l’homme européen ne peut plus, tel le soldat de Pompéi, que tenir son rôle jusqu’au bout, avant de périr en héros tragique dans l’embrasement de son monde et de sa civilisation. Mais en 1975, c’est à la fin de toute histoire que tend l’Occident. C’est le retour au bonheur immobile de l’espèce qu’il appelle de ses vœux, sans rien voir de tragique dans cette perspective, bien au contraire. L’Occident égalitaire et universaliste a honte de son passé. Il a horreur de cette spécificité qui a fait sa supériorité pendant des siècles, tandis que dans son subconscient cheminait la morale qu’il s’était donnée.

Car cet Occident bimillénaire est aussi un Occident judéo-chrétien qui a fini par se découvrir tel, et qui en tire aujourd’hui les conséquences. Certes, cet Occident a aussi véhiculé pendant longtemps un héritage grec, celtique, romain, germanique, et il en a fait sa force. Mais les masses occidentales, privées de véritables maîtres, renient cet héritage indo-européen. Seules les petites minorités, éparses çà et là, regardent avec nostalgie les réalisations de leurs plus lointains ancêtres, s’inspirent des valeurs qui étaient les leurs, et rêvent de les ressusciter. De telles minorités peuvent sembler dérisoires, et peut-être le sont-elles effectivement. Et pourtant, une minorité, fût-elle infime, peut toujours arriver à valoir une masse. Telle est la raison pour laquelle l’Occident moderne, cet Occident né du compromis constantinien et de l’in hoc signo vinces, est devenu schizophrène. Dans son immense majorité, il veut la fin de l’histoire et aspire au bonheur dans la régression. Et en même temps, de petites minorités cherchent à fonder une nouvelle aristocratie et espèrent un Retour qui, en tant que tel, ne pourra jamais se produire (« on ne ramène pas les Grecs »), mais qui peut se muer en régénération de l’histoire.

Vers une régénération du temps

Ceux qui ont adopté une vision linéaire ou segmentaire de l’histoire ont la certitude d’être du côté de Dieu, comme le disent les uns, d’aller dans le sens de l’histoire, comme le disent les autres. Leurs adversaires, eux, ne peuvent avoir nulle certitude. Croyant que l’histoire est faite par l’homme et par l’homme seul, que l’homme est libre et que c’est librement qu’il forge son destin, il leur faut admettre du même coup que cette liberté peut, à la limite, remettre en cause et peut-être abolir l’historicité de l’homme. Il leur faut, répétons-le, considérer que la fin de l’histoire est possible, même si c’est une éventualité qu’ils repoussent et contre laquelle ils se battent. Mais si la fin de l’histoire est possible, la régénération de l’histoire l’est aussi, à tout moment. Car l’histoire n’est ni le reflet d’une volonté divine, ni le résultat d’une lutte de classes prédéterminée par la logique de l’économie, mais bien la lutte que se livrent entre eux les hommes au nom des images qu’ils se font respectivement d’eux-mêmes et auxquelles ils entendent s’égaler en les réalisant.

À l’époque où nous vivons, certains ne trouvent de sens à l’histoire que dans la mesure où celle-ci tend à la négation de la condition historique de l’homme. Pour d’autres, au contraire, le sens de l’histoire n’est autre que le sens d’une certaine image de l’homme, une image usée et consumée par la marche du temps historique. Une image donnée dans le passé, mais qui conforme toujours leur actualité. Une image qu’ils ne peuvent donc réaliser que par une régénération du temps historique. Ceux-là savent que l’Occident n’est plus qu’un amoncellement de ruines. Mais avec Nietzsche, ils savent aussi qu’une étoile, si elle doit naître, ne peut jamais jaillir que d’un chaos de poussières obscures.

► Giorgio LOCCHI, Nouvelle École n°27/28, 1975.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

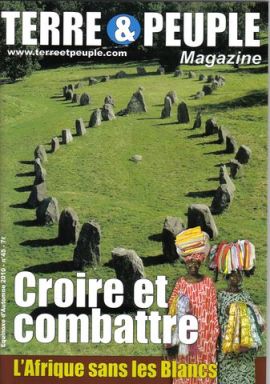

Digg Le numéro 45 de notre revue TERRE & PEUPLE Magazine est construit autour d’un dossier sur le thème ‘Croire et combattre’. En tête de ce dossier Pierre Vial, qui dans son éditorial a souligné l’insécurité grandissante, prévient que ‘l’arbre Rom ne doit pas dissimuler la forêt africaine’. Il nous avertit que ne survivront que ceux qui sont déterminés à combattre, ceux qui ont la foi en eux-mêmes, alors qu’on nous invite à nous résigner. Il dénonce, dans cette démission, le poison de la ‘modernité’, pensée issue de la renaissance, qui méprisant les traditions et les valeurs médiévales donnera naissance aux prétentions cartésiennes. Et, bientôt, au rationalisme matérialiste, aux Lumières et au scientisme du XIXe siècle, ce positivisme sur lequel la bourgeoisie va asseoir un économisme forcené, qui conduit la désacralisation du monde. Dans cette inversion des valeurs, les frères jumeaux libéralisme et marxisme se donnent mission de réordonner l’humanité. En réaction à cette agression du capitalisme bourgeois, un socialisme français est né, produit par de hautes figures : Proudhon, Blanqui, Sorel. La vision de ceux-ci est la nôtre : refus de l’exploitation de l’homme par l’homme, de la dictature de l’argent et de la prévalence d’intérêts individuels sur l’intérêt communautaire. Nous épousons la cause des Communards, prêts à combattre jusqu’au sacrifice. Pour offrir sa vie, il faut avoir la foi. La foi en quoi ? La croyance en notre communauté. La croyance de notre communauté, car comme le disait encore Alain de Benoist en 2009 : « Il n’y a pas de communautés d’hommes sans relation concrète formelle (…) ». La religion romaine reposait sur l’accomplissement scrupuleux des rites et le sénat avait dans ses fonctions d’y veiller. Chez les Celtes et les Germains comme en Grèce, c’est également avec le ciel qu’on tisse les liens qui resserrent la communauté. Voilà

Le numéro 45 de notre revue TERRE & PEUPLE Magazine est construit autour d’un dossier sur le thème ‘Croire et combattre’. En tête de ce dossier Pierre Vial, qui dans son éditorial a souligné l’insécurité grandissante, prévient que ‘l’arbre Rom ne doit pas dissimuler la forêt africaine’. Il nous avertit que ne survivront que ceux qui sont déterminés à combattre, ceux qui ont la foi en eux-mêmes, alors qu’on nous invite à nous résigner. Il dénonce, dans cette démission, le poison de la ‘modernité’, pensée issue de la renaissance, qui méprisant les traditions et les valeurs médiévales donnera naissance aux prétentions cartésiennes. Et, bientôt, au rationalisme matérialiste, aux Lumières et au scientisme du XIXe siècle, ce positivisme sur lequel la bourgeoisie va asseoir un économisme forcené, qui conduit la désacralisation du monde. Dans cette inversion des valeurs, les frères jumeaux libéralisme et marxisme se donnent mission de réordonner l’humanité. En réaction à cette agression du capitalisme bourgeois, un socialisme français est né, produit par de hautes figures : Proudhon, Blanqui, Sorel. La vision de ceux-ci est la nôtre : refus de l’exploitation de l’homme par l’homme, de la dictature de l’argent et de la prévalence d’intérêts individuels sur l’intérêt communautaire. Nous épousons la cause des Communards, prêts à combattre jusqu’au sacrifice. Pour offrir sa vie, il faut avoir la foi. La foi en quoi ? La croyance en notre communauté. La croyance de notre communauté, car comme le disait encore Alain de Benoist en 2009 : « Il n’y a pas de communautés d’hommes sans relation concrète formelle (…) ». La religion romaine reposait sur l’accomplissement scrupuleux des rites et le sénat avait dans ses fonctions d’y veiller. Chez les Celtes et les Germains comme en Grèce, c’est également avec le ciel qu’on tisse les liens qui resserrent la communauté. Voilà Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.

Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.

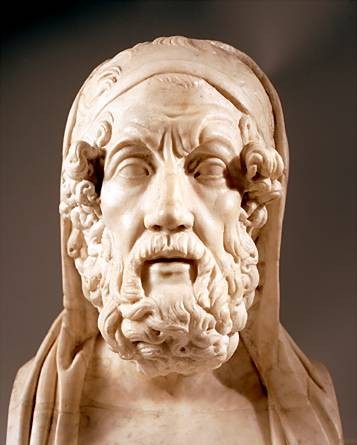

Pour les Anciens, Homère était « le commencement, le milieu et la fin ». Une vision du monde et même une philosophie se déduisent implicitement de ses poèmes. Héraclite en a résumé le socle cosmique par une formulation bien à lui : « L’univers, le même pour tous les êtres, n’a été créé par aucun dieu ni par aucun homme ; mais il a toujours été, est et sera feu éternellement vivant… »

Pour les Anciens, Homère était « le commencement, le milieu et la fin ». Une vision du monde et même une philosophie se déduisent implicitement de ses poèmes. Héraclite en a résumé le socle cosmique par une formulation bien à lui : « L’univers, le même pour tous les êtres, n’a été créé par aucun dieu ni par aucun homme ; mais il a toujours été, est et sera feu éternellement vivant… »

There is no question for him that the liberal project is doomed: although its proponents paint it as good and inevitable, egalitarian modernity is, in fact, a highly artificial condition, an unsustainable one, which will fall victim to the very processes it set in motion. Faye believes that we are currently facing a ‘convergence of catastrophes’. These include: the colonization of the North by Afro-Asian peoples from the South; an imminent economic and demographic crisis, caused by an aging population in the West, falling birthrates, and unfunded promises made by the democratic welfare state; chaos in the countries of the South, caused by absurd Western-sponsored development and development programs; a global economic crisis, much worse than the depression of the 1930s, led by the financial sector; ‘the surge of religious fundamentalist fanaticism, particularly in Islam;’ ‘the confrontation of North and South, on theological and ethnic grounds;’ unchecked environmental degradation; and the convergence of these catastrophes against a backdrop of nuclear proliferation, international mafias, and the reemergence of viral and microbial diseases, such as AIDS. For Faye, the way out is not through reform, because a system that is contrary to reality is beyond reform), but through collapse and revolution. As a catastrophic collapse is inevitable, revolutionary thought and action must today be post-catastrophic in outlook. He further suggests that inaction on our part will only open European civilization to conquest by Islam.

There is no question for him that the liberal project is doomed: although its proponents paint it as good and inevitable, egalitarian modernity is, in fact, a highly artificial condition, an unsustainable one, which will fall victim to the very processes it set in motion. Faye believes that we are currently facing a ‘convergence of catastrophes’. These include: the colonization of the North by Afro-Asian peoples from the South; an imminent economic and demographic crisis, caused by an aging population in the West, falling birthrates, and unfunded promises made by the democratic welfare state; chaos in the countries of the South, caused by absurd Western-sponsored development and development programs; a global economic crisis, much worse than the depression of the 1930s, led by the financial sector; ‘the surge of religious fundamentalist fanaticism, particularly in Islam;’ ‘the confrontation of North and South, on theological and ethnic grounds;’ unchecked environmental degradation; and the convergence of these catastrophes against a backdrop of nuclear proliferation, international mafias, and the reemergence of viral and microbial diseases, such as AIDS. For Faye, the way out is not through reform, because a system that is contrary to reality is beyond reform), but through collapse and revolution. As a catastrophic collapse is inevitable, revolutionary thought and action must today be post-catastrophic in outlook. He further suggests that inaction on our part will only open European civilization to conquest by Islam.

In 1993, upon my return from the USA, I became a diplomat in charge of cultural promotion in the early Tudjman government. I gave hundreds of speeches all over America and Europe regarding Croatia’s place in the world, the fallacy of multiculturalism, the fraud of modern historiography, etc. Disillusion and feelings of betrayal s00n followed. I had seriously thought that the legacy of communism was going to be removed, along with is former architects. Instead, the war in ex-Yugoslavia turned into an ugly war between similar ethnic groups. One thing I learned though: never get carried away too much even with your own political or philosophical ideas—they can backfire. Now, 15 years later, it seems to me that the whole Balkan chaos was cooked up by former Yugoslav communist elites—who in a twinkle of an eye decided to become either good liberals or petty nationalist rabble-rousers.

In 1993, upon my return from the USA, I became a diplomat in charge of cultural promotion in the early Tudjman government. I gave hundreds of speeches all over America and Europe regarding Croatia’s place in the world, the fallacy of multiculturalism, the fraud of modern historiography, etc. Disillusion and feelings of betrayal s00n followed. I had seriously thought that the legacy of communism was going to be removed, along with is former architects. Instead, the war in ex-Yugoslavia turned into an ugly war between similar ethnic groups. One thing I learned though: never get carried away too much even with your own political or philosophical ideas—they can backfire. Now, 15 years later, it seems to me that the whole Balkan chaos was cooked up by former Yugoslav communist elites—who in a twinkle of an eye decided to become either good liberals or petty nationalist rabble-rousers.

Thus the first priority was to keep these people as safe as possible from another slaughter. At the same time, Pétain hoped for a future renaissance through a “national revolution.” He has been attacked for that. Admittedly, all would be mortgaged by the Occupation. But really he had no choice. The “national revolution” was not premeditated. With all its ambiguities, it emerged spontaneously as a necessary remedy to the evils of the previous regime.

Thus the first priority was to keep these people as safe as possible from another slaughter. At the same time, Pétain hoped for a future renaissance through a “national revolution.” He has been attacked for that. Admittedly, all would be mortgaged by the Occupation. But really he had no choice. The “national revolution” was not premeditated. With all its ambiguities, it emerged spontaneously as a necessary remedy to the evils of the previous regime.