Alors que la planète est en hypnose, empêchant ses habitants de réagir face à l’évidente supercherie, nous avons demandé à Lucien Cerise, spécialiste de l’ingénierie sociale, si et comment celle-ci pouvait intégrer une dimension occulte.

1. Bonjour Lucien Cerise, un an et demi après le premier COVID, comment s’annonce le prochain ?

Il faudrait dire « Comment s’annonce l’avenir ? » En effet, comme nous l’a annoncé Klaus Schwab, nous ne sommes pas censés sortir un jour de la crise dite sanitaire, qui est en fait purement politique. D’un point de vue sanitaire, la covid-19 n’est pas un problème, mais elle sert de prétexte à faire entrer le monde entier dans une « nouvelle normalité » – du moins, c’est ce que veut le biopouvoir transhumaniste. Son projet est la société « sans contact », c’est-à-dire sans contacts humains, programme soutenu entre autres par le gouvernement sud-coréen, où les interactions sociales directes disparaîtront et seront encadrées, médiatisées et si possible remplacées par la techno-science, l’informatique et les écrans 1. Pour y parvenir par étapes, le pouvoir accumule les mesures de contrôle social sans qu’aucune n’annule les autres et en espérant les rendre irréversibles. Le confinement et le couvre-feu doivent devenir perpétuels, le port du masque doit être permanent, la distanciation physique aussi, il faudra nous revacciner tous les six mois pour mettre à jour notre « passe sanitaire », nouvelle mouture du passeport intérieur des régimes totalitaires, etc. J’ai pris le train et l’avion récemment : il y a des annonces écrites et vocales qui nous parlent de biosécurité, de port du masque obligatoire et de distanciation sociale même pour les personnes déjà vaccinées ou testées négatives au coronavirus. Pour éviter de tomber malade, nous devons donc tous vivre désormais comme des malades. Tout le monde – y compris les bien-portants – doit régler son comportement sur les malades et adopter un style de vie calqué sur celui des malades en acceptant de se soumettre quotidiennement à des mesures destinées en temps normal seulement aux malades.

La frontière entre maladie et santé s’efface : nous sommes tous potentiellement malades, comme chez le Docteur Knock, et nous devons donc tous accepter d’être tous traités comme des malades. Cette « nouvelle réalité » de la maladie permanente et omniprésente doit permettre de remettre votre santé entre les mains du biopouvoir cybernétique. Comment ? En implantant dans les esprits un parallèle entre les risques encourus par nos ordinateurs et par nos corps. La cybernétique ne distingue pas le vivant et la machine. Ainsi, le biopouvoir pose plusieurs équations : homme = ordinateur ; virus biologique = virus informatique ; anti-virus biologique = anti-virus informatique. Bill Gates est l’homme qui incarne cette fusion de l’informatique et de la santé publique. D’où vient l’intérêt du fondateur de Microsoft pour les virus biologiques et les vaccins, au travers notamment de sa fondation GAVI – Global Alliance for Vaccines and Immunization ? Cela pose question. Lui et d’autres transhumanistes essayent de nous transformer en névrosés hypocondriaques volontairement intégrés dans un système fusionnant le corps humain et les machines par la transposition dans le biologique de ce qui existe en informatique : la peur permanente des virus – phénomène purement psychologique car, en réalité, il y a très peu de virus dangereux – et l’obligation de vivre avec un antivirus fabriqué, un pare-feu dans le langage informatique, équivalent du masque et du vaccin. Pourtant, l’antivirus biologique naturel existe déjà – il s’appelle le système immunitaire – mais justement, le projet est de remplacer l’immunité naturelle, gratuite et universelle, par une immunité artificielle, qui sera facturée et dépendante d’un fabricant d’antivirus. Comme disait quelqu’un sur Twitter 2 :

« Privatisation du système immunitaire des êtres humains en cours : là où avant ton corps faisait le job tout seul pour chaque infection, la réponse immunitaire perdurait à vie, tu auras désormais besoin d’injections à répétition pour chaque variant de chaque virus. » (Anonyme, Twitter)

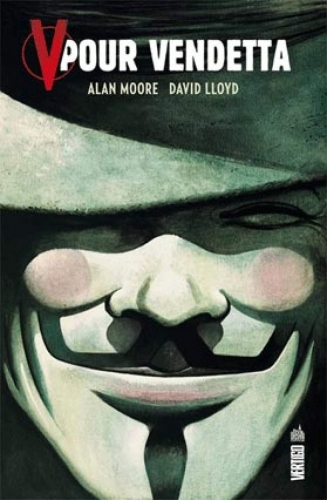

2. Alan Moore, auteur des BD V for Vendetta et Watchmen – accessoirement sorcier – déclarait que les publicitaires sont les nouveaux chamans…

Ce type est un génie. Il a compris les constantes universelles de l’occultisme, qui en montrent la brûlante actualité, au-delà des variables culturelles et folkloriques, qui peuvent produire un sentiment d’éloignement ou d’exotisme. L’occultisme est un rapport proactif et interventionniste à la perception de la réalité pour modifier la réalité. On ne touche pas directement la réalité matérielle, on touche sa perception, et surtout sa perception narrée, inscrite dans un récit. On peut donc transformer indirectement la réalité en agissant sur l’esprit des gens qui la perçoivent. Et agir sur l’esprit signifie agir sur la narration qui raconte la réalité, principe du Storytelling. Il n’y a pas d’esprit en dehors d’une narration, d’un langage, d’un code. L’esprit humain est langagier, structuré par une grammaire et une syntaxe – les phénomènes psychiques n’arrivent pas au hasard – et constitué physiquement de signes linguistiques, qui sont les « unités discrètes », les briques élémentaires, les atomes de l’esprit. Pour agir sur l’esprit d’autrui comme un occultiste, il faut donc agir sur la narration qui structure son esprit, devenir un maître linguiste, un maître du langage – plus simplement, un bon écrivain, un bon scénariste – ce qui explique le rôle des « formules magiques », ce que l’on appelle aujourd’hui des slogans, et qui sont omniprésents dans l’espace médiatique et publicitaire.

« À l’origine toutes les facettes de notre culture, que ce soit des arts ou des sciences, appartenaient aux shamans. Le fait qu’à notre époque ce pouvoir magique ait dégénéré et soit devenu un simple divertissement et une manipulation est à mon avis une tragédie. En ce moment les gens qui utilisent le shamanisme et la magie pour influencer notre culture sont des publicitaires. Plutôt que d’essayer d’éveiller la conscience des gens, leur shamanisme est utilisé comme opium pour les tranquilliser et les rendre plus malléables. Avec leur boîte magique, la télévision, et leurs mots magiques, leurs slogans, ils arrivent à ce que tout le pays pense aux mêmes mots et aux mêmes choses banales, exactement au même moment. » – Alan Moore 3

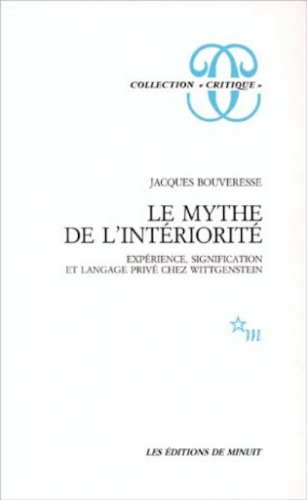

Un bon slogan transforme votre perception de la réalité et déclenche un comportement, ou du moins pèse sur votre comportement en reformulant votre description de la réalité, ou narration de la réalité, donc votre perception de la réalité. Il y a deux façons de peser sur le comportement d’autrui : directement par la pression physique, ou indirectement par la magie, ce qu’on appelle aujourd’hui la psychologie, c’est-à-dire en passant par le système de représentation et de perception d’autrui, ce qu’il a dans la tête, la manière dont il se raconte le monde, et dont il se raconte à lui-même. Le rapport du langage et de l’esprit est encore plus étroit qu’un filtre au travers duquel on percevrait la réalité depuis un esprit possédant son intégrité. En effet, l’esprit est intrinsèquement une structure langagière et linguistique, dépendante d’un récit. On entre dans l’esprit, c’est-à-dire dans l’intériorité, depuis l’extérieur du langage et des signifiants, entendus phonétiquement ou lus sur un support. Si l’on retire le langage, il n’y a plus d’esprit au sens humain du terme. Il y a du vécu hors langage, c’est-à-dire du vécu en dehors du sens, mais pas d’esprit au sens humain. Faites l’expérience : essayez de penser quelque chose en dehors du langage, et vous allez comprendre rapidement à quel point votre esprit est – et à quel point vous êtes – totalement dépendant du langage, et en particulier de votre langue maternelle. Il n’y a pas de langage privé, ou intérieur. Le solipsisme est une fiction théorique.

« Il n’y a pas de science occulte, il n’y a que des sciences occultées. » – Alexandre de Saint-Yves d’Alveydre

Dans Le mythe de l’intériorité, Jacques Bouveresse s’appuie sur Wittgenstein et ses jeux de langage publics pour montrer que nous sommes des êtres intrinsèquement communicants, traversés par du code appris et reçu de l’extérieur. Même les gens qui croient à une intériorité pré-langagière (antéprédicative) sont obligés de passer par le langage, donc par l’extérieur, pour la penser et en parler. La structure de l’esprit est la structure du signe linguistique. L’esprit a donc une partie extérieure, constituée par le signifiant, et une partie intérieure, constituée par le signifié. Les deux parties sont dans un continuum, on passe de l’une à l’autre sans s’en rendre compte la plupart du temps. L’occultisme n’est rien d’autre que l’exploration de ce ruban de Möbius – pour reprendre une figure de topologie lacanienne – qui définit la continuité sémantique entre l’extériorité environnementale et l’intériorité mentale, et dont il faut prendre le contrôle si l’on souhaite peser sur le comportement d’autrui. C’est de la Programmation neuro-linguistique avant l’heure, tout le monde en fait sans le savoir et intuitivement quand on essaye d’influencer autrui, c’est-à-dire quand on essaye de pénétrer discrètement dans l’intériorité d’autrui pour le retourner en notre faveur, consciemment ou non. La psychologie du conditionnement, en particulier du conditionnement furtif, c’est-à-dire du piratage mental, autre nom de l’ingénierie sociale, c’est-à-dire le passage furtif de l’extérieur à l’intérieur de l’esprit, est la forme scientifique de l’occultisme, en tant qu’effort pour influencer autrui.

3. Dès lors, au-delà de la PsyOp, est-il possible de considérer le « covidisme » comme un rituel surdimensionné via une amplification médiatique sans précédent ?

Techniquement, le « covidisme » – la croyance en la narration politico-médiatique sur la covid-19 – est effectivement un égrégore, un facteur de convergence et d’uniformisation des comportements, qui doit synchroniser un maximum d’individus pour les faire agir comme un seul homme. Les médias de masse procèdent à une séance d’hypnose collective en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que l’on peut décrire à la suite de Tchakhotine comme un « viol des foules », mais un viol consenti, une pénétration furtive de l’intériorité d’autrui, pour téléguider autrui, agir sur lui depuis son extériorité sans qu’il en soit pleinement conscient. Tout ceci évoque le concept d’Inception, comme dans le film de Christopher Nolan, consistant à pénétrer dans l’inconscient d’autrui pour y déposer une idée, un mot-clé, un signifiant déclencheur (trigger) qui sera activé à un moment donné, pas toujours immédiatement, comme une bombe à retardement. Tel est le rôle du symbole de l’arc-en-ciel et de tous les signes de ralliement, hashtags, graffitis, slogans, et de la pratique d’ingénierie sociale d’hameçonnage (phishing), fondée sur le double sens, l’ambivalence sémantique, qui fait passer une signification sous couvert d’une autre signification, avec un sens caché dans un autre sens, principe de la stéganographie.

Autrefois utilisé par les causes mondialistes écologique et LGBT, l’arc-en-ciel du slogan #ToutIraBien a inondé les fenêtres du monde entier au premier confinement. PsyOp ou égrégore noachide ?

En fait, nous baignons tous dans un environnement sémantique partagé et nous pratiquons tous naturellement cette influence subliminale sur autrui, pour le programmer, le déprogrammer ou nous déprogrammer et reprogrammer nous-mêmes quand nous sommes mal à l’aise avec une influence psycho-sociale que nous ressentons comme nuisible. L’occultisme et ses versions scientifiques comme l’ingénierie sociale consistent donc à faire consciemment et de manière rationnelle, méthodique et planifiée ce que l’on fait déjà spontanément, comme Monsieur Jourdain prenant conscience qu’il parle en prose depuis toujours. La méthode des Nudges, qui consiste à envelopper autrui en tapissant son environnement d’incitations douces ou indirectes, commence à être bien connue du grand public. Poussé à son terme, cet effort pour influencer autrui culmine dans la « zombification », c’est-à-dire l’abolition de la conscience réflexive pour réduire autrui à devenir un esclave mental, une marionnette qui obéit au doigt et à l’œil. Pour revenir au coronavirus, le résultat concret de cette opération de Mind Control de masse est ce bal des zombies que nous voyons se déployer autour de nous quotidiennement. Tous ces êtres qui portent des masques dans la rue ou qui vont se faire inoculer avec des produits génétiques expérimentaux sont sous l’effet d’un envoûtement, véritable opération psychologique d’ingénierie sociale, c’est-à-dire de piratage mental ou de rituel occultiste de masse, au sens d’Alan Moore.

4. Si le lien entre ingénierie et magie se résume à la furtivité, la Kabbale, adepte des petits calculs et grands secrets, en est-elle la quintessence ?

Les magiciens, les illusionnistes, prestidigitateurs et autres mentalistes exploitent les angles morts de la perception et de l’attention du public, ces zones écrans derrière lesquelles on peut se cacher et qui sont générées par les biais psychologiques et cognitifs du fonctionnement normal du cerveau. Il en va de même pour l’ingénierie sociale dans son volet du piratage informatique, qui n’est autre que du piratage psychologique et cognitif car on s’attaque non pas à la machine mais à son utilisateur selon deux axes, l’usurpation d’identité et l’abus de confiance – en jouant avec la sensibilité d’autrui selon la trilogie de Karpman sauveur/bourreau/victime. Dans tous les cas, une dose de furtivité est nécessaire pour agir. Le réel, c’est-à-dire le geste réel de l’ingénierie magique, c’est-à-dire la modification intentionnelle du lien social, doit devenir invisible et être remplacé par une illusion de transformation spontanée. Par exemple : si les médias ne parlaient pas de la covid-19, les gens ne sauraient même pas que ça existe. La réalité serait différente : les symptômes de la covid-19 seraient interprétés comme une grippe ou une pneumonie banale, et personne n’accepterait les mesures totalitaires dites sanitaires. La nomination, le fait de nommer une chose, la fait exister, soit en la soulignant et en l’extrayant du bruit de fond, soit en la faisant être à partir de rien, création ex nihilo. Dans la controverse entre Réalisme et Nominalisme, le langage a choisi : il est nominaliste. La magie kabbalistique exploite les ressources nominalistes du langage mais a besoin de vous faire croire au Réalisme pour produire une illusion d’objectivité incontestable en dissimulant le geste subjectif de construction langagière de la réalité. Je me suis amusé à angliciser ce constructivisme en inventant le concept de « reality-building ». L’ingénierie sociale, comme la kabbale, consiste à nommer les choses pour les faire exister, en effaçant le geste de la nomination créatrice, le geste de la fonction performative du langage, pour donner l’illusion que cela arrive tout seul. Le pouvoir politique en général consiste à appliquer toutes les ressources de ce nominalisme furtif, pour laisser entendre que les choses nommées par le pouvoir ne dépendent pas de sa volonté mais existent objectivement, ce qui permet d’asseoir la domination symbolique du récit du pouvoir dans les esprits.

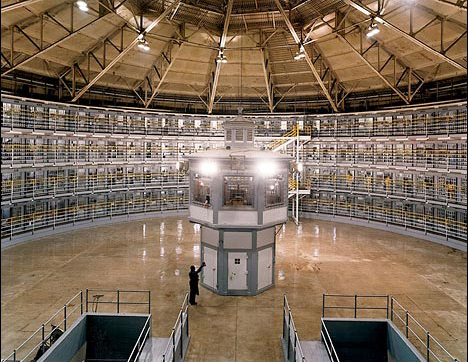

5. Dans cette perspective, le panopticon de Jeremy Bentham n’est que l’application de l’En To Pan cher à la Gnose…

On doit à Michel Foucault d’avoir montré l’actualité du concept de panoptique de Bentham, ce modèle de prison où les prisonniers ne savent pas s’ils sont surveillés ou non par les gardiens, ce qui les conduit à intérioriser la surveillance comme un risque permanent et à auto-discipliner leur comportement. On trouve ici le point de départ d’une réflexion sur l’exercice du pouvoir dans le champ subtil. Les corps n’ont plus besoin d’être disciplinés par d’autres corps ou par de la matière. La domination des corps est psychologique et intériorisée, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une auto-soumission des corps par l’esprit, sous la forme d’une parole venant de l’extérieur et assimilée, à laquelle on s’identifie. La noosphère, la « sphère de la pensée humaine » 4 chez Teilhard de Chardin, notion proche du grand Autre de Lacan ou de l’inconscient collectif jungien, exerce une force de contrainte sur les individus et de façonnage du réel. On en voit les résultats avec ces gens qui portent encore le masque même quand ce n’est plus obligatoire. L’esprit, c’est-à-dire l’information diffusée par le pouvoir, surveille et discipline les corps sans besoin d’un policier ou d’un gardien de prison.

Chez l’être humain, l’information est plus forte que la matière brute, plus forte que l’instinct de conservation, et peut façonner le comportement jusqu’au suicide collectif. C’est ce que la psychologie appelle les pulsions de mort, qui sont un effet du langage humain, absent chez les animaux. Essayez de faire porter volontairement des masques qui empêchent de respirer à des animaux. Leur instinct vital se révoltera rapidement, sauf s’ils sont en voie d’hominisation, sensibilisés au langage humain et à ses effets de déréalisation, c’est-à-dire dressés comme des chiens sous influence de la parole d’un maître. Tout le domaine du sens, de la sémantique, de l’information langagière est lui-même de la matière, mais organisé de manière néguentropique pour réduire l’incertitude. Son caractère morbide et entropique advient quand il essaye d’encadrer totalement le réel et son caractère toujours imprévisible. L’utopie d’en finir totalement avec l’incertitude est d’ailleurs le fil conducteur du biopouvoir, autre concept tiré de l’œuvre de Foucault et retravaillé par Giorgio Agamben. Le sommet du pouvoir est le contrôle scientifique de la vie dans ses moindres aspects, et l’artificialisation du monde naturel dans la mesure du possible. La recherche sur les interfaces cerveau/machine ou corps/machine, c’est-à-dire le couplage direct du cerveau ou du corps sur un dispositif informatique fermé ou ouvert comme internet, est déjà ancienne. Un exemple bien connu est le développement des implants électroniques sous-cutanés, puces RFID ou autres, ainsi que la recherche sur les moyens de les faire accepter à la population de manière souriante et détendue. On se souvient des Implant Parties qui ont eu lieu dans divers pays, dont la France 5.

6. Selon les gnostiques, le diable serait sans limite 6. Toute spéculation est-elle donc d’essence diabolique ? Cela évoque la dialectique de la carte et du territoire, et la tentative du symbole, ou de la pensée, de modéliser le réel. Hystérie, paranoïa, schizophrénie sont des noms savants aux symptômes identifiés en démonologie. Seuls les signifiants changent-ils ?

Pour l’occultisme, la pensée ne doit pas se contenter de modéliser le réel, la carte ne doit pas se limiter à représenter le territoire : la pensée doit être le réel, la carte doit remplacer complètement le territoire. Pour qualifier ce moment où l’image du réel supplante le réel, Jean Baudrillard parlait d’hyper-réalité. Pour y parvenir, il faut reléguer définitivement le réel dans les oubliettes, de sorte que le réel ne soit plus la référence de la pensée, afin qu’il ne pose plus de limite au libre jeu de la pensée spéculative. Il faut parvenir à reconnaître sans sourciller et sans dissonance cognitive que 2 + 2 = 5, ou qu’une femme qui dit être un homme est un homme.

Pour l’occultiste, la pensée, la représentation du réel, doit être libre par rapport au réel : libre de le déformer, mais surtout libre de ne plus être indexée sur du réel extérieur à elle-même, donc libre d’être autoréférentielle. En économie, la spéculation infinie, sans limite, apparaît quand la valeur d’usage disparaît au profit de la valeur d’échange, quand la monnaie se réduit à un signe. La perte de contact avec un référent réel et la préférence accordée aux signes, c’est-à-dire aux idées, est symptomatique de l’entrée dans la folie, qui est une sorte d’ivresse du langage, une ivresse des idées, une ivresse sémantique, car la pensée ne veut plus tenir compte des limites du sens, limites matérielles, objectives qui viennent dégriser la dérive interprétative. Pour le paranoïaque, tout fait sens, tout est interprétable, il n’y a pas de limites à son interprétation du réel et à son système d’idées. La transgression de toutes les limites, la démesure, l’hubris, le déni de réalité et le délire de toute-puissance caractérisent de nombreuses pathologies mentales et comportementales que l’on décrivait jadis comme des états de possession démoniaque. Les signifiants ont changé, ce qui a eu aussi un impact sur la formulation des symptômes et leur signifié. Aujourd’hui, une hystérique ne dira pas qu’elle est possédée par le diable mais qu’elle a envie de s’amuser et de s’éclater, ou qu’elle mène une lutte féministe contre le patriarcat.

7. L’harmonie jacobine égalisant, tout y est pesé, voire aseptisé, et qui après avoir tenté de mettre la France en damiers, fait maintenant fleurir les cubes à travers un monde digne de l’ordinateur de 2001, l’Odyssée de l’espace. Programmation génocidaire en vue ?

L’esprit jacobin de la révolution française, c’est l’esprit du progressisme maçonnique, c’est-à-dire l’esprit scientiste, mathématique, géométrique. Bien sûr, cette approche entièrement quantitative du monde, qui réduit tout aux nombres, est assez répandue au-delà de la pensée maçonnique et se rencontre à diverses époques et en divers lieux. Les cultures juive et arabo-musulmane attribuent une valeur numérique aux lettres de leurs alphabets, ce qui a donné la numérologie mystique, ou guématrie, qui se développe aussi en Grèce antique à l’époque de Pythagore, se poursuit avec Platon et la fameuse phrase gravée à l’entrée de son école – « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre » – et s’épanouit dans la techno-science occidentale. On en trouve une expression politique dans le projet de quadrillage administratif de la France en départements dessinés en carrés, enfermant la vie dans des formes à angles droits, programme élaboré sous l’Ancien régime et qui sera repris par les premiers révolutionnaires en 1790 avant de l’abandonner sous la pression du réel. Le cube est la projection tridimensionnelle du carré, c’est-à-dire de l’angle droit, qui n’existe pas dans la nature. Trouver une forme à angles droits dans la nature signifie qu’une intelligence est forcément passée par là pour la fabriquer.

C’est toute la signification du monolithe noir, en tant que cube allongé, dans le célèbre film de Stanley Kubrick que vous mentionnez. Il est totalement noir et vide de sens, ce qui signifie qu’il peut recevoir toutes les significations car il n’en porte aucune par lui-même. Pourquoi ? Parce que, comme dirait Marshall McLuan : « Le média est le message ». Parce que c’est la forme matérielle à angles droits qui compte, qui est significative, en ce sens qu’elle tranche avec tout ce que la nature peut produire naturellement, et qu’elle se signale ainsi comme étant nécessairement un produit culturel, un artefact, donc la trace d’une intelligence. Le monolithe noir de 2001 symbolise l’émergence de l’intellect et de la culture supranaturelle à l’état pur : il apparaît chez les primates quand ils inventent le premier outil, la première prothèse ; il apparaît sur la Lune en tant que symbole du passage d’une intelligence extra-terrestre, que l’équipe d’astronautes humains découvre avec stupeur ; il réapparaît à la fin, en miroir de l’intelligence artificielle Hal, l’ordinateur tueur d’humains, pour suggérer au spectateur quel est le sens de l’Histoire, qui tient en quelques mots : « La culture doit remplacer la nature. » Remplacer veut dire tuer. La culture doit tuer la nature, l’esprit doit tuer le corps, tel est le cœur conceptuel de la pensée gnostique, progressiste, utopiste, prométhéenne, transhumaniste et maçonnique. Ce qui était impossible naturellement deviendra possible culturellement, par la techno-science, et rendra la nature obsolète. L’esprit vaincra la matière. L’âme vaincra le corps. L’utopie vaincra le réel.

8. La franc-maçonnerie bâtissant la cité tel un tableau de loge pour acclimater la population, sortir de cette idéologie n’implique t’il pas de détruire ses landmarks 7 urbains rythmant la vie et donc la pensée ?

Le principe progressiste « La culture doit tuer la nature » transposé dans le domaine esthétique signifie que l’angle droit doit remplacer, ou tuer, la forme naturelle, plutôt arrondie. L’architecture contemporaine diffuse ce nouvel ordre visuel maçonnique dans le monde entier avec l’émergence de ce qu’on appelle le « style international » au XXe siècle, c’est-à-dire la généralisation des tours rectangulaires, froides et sans âme. Ces formes géométriques pures et impersonnelles s’opposent à toutes les architectures traditionnelles et ancestrales, qui imitent la nature et sont souvent anthropomorphiques, conçues à l’image du corps humain, ou en cercles concentriques, en voutes, en ogives, parfois ornées de statues, ce qui explique pourquoi on s’y reconnaît. En revanche, l’architecture moderne, de même que la peinture abstraite, ne ressemble à rien de ce qu’il y a dans la nature et n’est pas faite pour les humains.

Le bâtiment de la nouvelle Bibliothèque nationale de France radicalise l’anti-naturalisme avec sa végétation totalement encadrée, littéralement cernée et encerclée par une construction minérale entièrement à angles droits, et où les arbres du jardin intérieur ont besoin d’être soutenus par des câbles métalliques pour ne pas tomber. Le message est fort : la nature ne doit plus être auto-suffisante, indépendante, autonome, elle doit être réécrite, redessinée, recomposée, restructurée, placée sous la dépendance de la culture. L’esprit maçonnique, c’est la haine de la nature et le projet de la rééduquer, de la transformer, de la tuer en la plaçant sous tutelle de la culture. Appliqué à la nature humaine, c’est le programme transhumaniste, le Great Reset, etc. Pour faire accepter ce projet global, on utilisera des termes aux connotations positives et on parlera de civiliser la nature, comme on parle aussi d’augmenter l’humain avec de nouvelles capacités et de nouvelles prothèses. Mais il ne faut pas se leurrer : au prétexte de civiliser, d’augmenter ou de réparer le monde naturel, le but est bien de le détruire, comme le veut la kabbale avec la notion de Tikkoun Olam. Pour détruire la nature et la remplacer entièrement par de la culture, il faut commencer par stériliser la nature. Le remplacement de fruits et légumes fertiles, avec des pépins et noyaux, par des fruits et légumes stériles, sans pépins ni noyaux, est l’objectif du développement des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), introduits également dans les thérapies génétiques inoculées au prétexte de la covid-19, et qui vont stériliser l’espèce humaine. Les semences végétales et animales doivent devenir l’objet d’un marché, mais surtout d’un contrôle. Transposé aux êtres humains, la procréation doit devenir entièrement assistée – médicalement et scientifiquement – au moyen d’utérus artificiels ou d’autres artifices de laboratoires. Si l’on pousse cette logique à son terme, le monde réel est réduit à un désert stérile, et entièrement reproduit dans un simulacre virtuel sous contrôle total, comme dans le film Matrix. La stérilisation du vivant est le fil conducteur du capitalisme mondialiste. C’est aussi, malheureusement, ce qui définit notre environnement socio-économique global, attaquant notre espèce avec le LGBT, vaste opération de normalisation et de promotion d’une sexualité stérile, et qui est passé à la vitesse encore supérieure depuis 2020 avec la dictature sanitaire. Face à ce désastre, les penseurs naturalistes et écologistes sont effectivement des sources d’inspiration.

9. Pour y parvenir, ne faut-il pas viser ces landmarks, car même plus nombreux, il n’existe aucune chance d’en réchapper, la domination bi-séculaire l’atteste?

Il faut viser qualitativement pour ce qui concerne la métapolitique, mais pour ce qui concerne la politique concrète de terrain, il faut viser la quantité, c’est-à-dire la moyenne, et ne pas craindre une forme de nivellement par le bas car c’est ainsi que fonctionnent les sociétés humaines. On dit que la démocratie commence en Grèce antique mais en fait elle est consubstantielle à toute forme d’organisation humaine puisque c’est le règne de la moyenne et du consensus. Même les dictateurs se préoccupent de ce pensent les masses, au moins pour façonner ce qu’elles pensent et essayer de tuer dans l’œuf toute contestation émergente. N’importe quelle tribu préhistorique ou isolée au fond de la forêt amazonienne doit élaborer un consensus entre ses membres, avec des négociations, des compromis, des compromissions et des stratégies de persuasion, qui tirent l’intelligence collective vers une moyenne. C’est d’ailleurs ce qui embête le pouvoir mondialiste actuel, qui a décidé de remplacer le peuple par des machines pour ne plus avoir à travailler sur la construction de ce consensus en permanence. La fabrique du consentement et de l’opinion publique présente un coût, et le pouvoir en a marre. Ça tombe bien pour lui, on peut pratiquement tout automatiser de nos jours. Ensuite, pour s’en sortir quand on fait partie du petit peuple, c’est-à-dire pour échapper à la stérilisation, à la dépopulation, au génocide, il faut comprendre que le problème n’est pas réductible à la kabbale ou à la franc-maçonnerie. La déconstruction intégrale de tous leurs symboles architecturaux permettrait, certes, de purger l’environnement visuel, mais ne mettrait pas fin à la dialectique de la nature et de la culture, qui est universelle. À titre personnel, je considère même que c’est le sens problématique de l’Histoire. Comment gérer le progrès technique pour qu’il ne devienne pas une menace contre la vie ? La première réponse est anti-progressiste, ou « luddite » : refuser le progrès technique. La deuxième réponse est maçonnique : la culture tuera la nature inévitablement, donc autant y aller à fond. Guillaume Faye a proposé une solution intermédiaire avec l’archéo-futurisme, mais elle pose un problème de cohérence interne. Aucune de ces trois réponses n’est satisfaisante. En tant que cette problématique est universelle, elle est aussi présente dans la kabbale et la franc-maçonnerie, évidemment. Mais si l’on fait le compte du nombre de gens qui sont d’accord pour tuer la nature – pour tuer leur nature – au nom du progrès culturel, il faut admettre que cela dépasse largement les effectifs de la kabbale et de la franc-maçonnerie. Ces forces occultes et occultistes disposent de nombreux relais complaisants dans le peuple. Leur domination bi-séculaire se réalise avec une vraie complicité populaire, il suffit de sortir dans la rue et de compter les masques pour s’en rendre compte. Aujourd’hui, pour ma part, je pense qu’il faut arrêter de tout mettre sur le compte des minorités actives et se demander si, finalement, la majorité silencieuse n’a pas plus de responsabilités dans ce qui se passe. Ce discours qui consiste à exonérer de la situation le bon peuple, ou les individus qui en sont issus dans les « forces de l’ordre », pour n’accuser que les oligarques, ce discours est contre-productif. J’affirme que l’agent de police ordinaire, venant des classes moyennes comme moi mais qui me colle malgré tout une amende pour non-port du masque dans la rue, a plus de responsabilité dans la situation que Jacques Attali, Bill Gates ou Klaus Schwab. Ces trois figures du Great Reset estiment avoir un intérêt à tout détruire, et elles font leur job avec beaucoup d’application et de conscience professionnelle, mais où est l’intérêt du flic de base, qui sera lui-même sacrifié à la fin, et remplacé par un drone de surveillance ? Quel sera l’intérêt des agents de police qui viendront nous chercher chez nous pour nous emmener au centre de vaccination obligatoire ? Ce fossé entre l’intérêt bien compris de l’individu et son comportement rend ce comportement encore plus inexcusable quand l’individu n’en bénéficie pas.

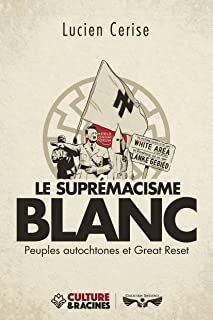

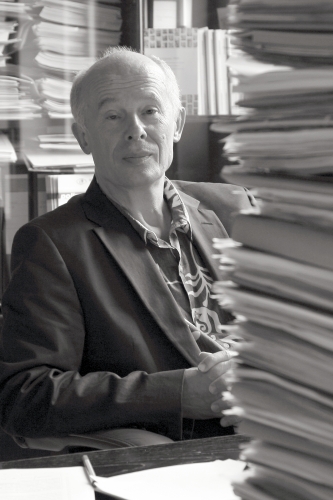

10. Merci pour vos réponses, à noter la parution de votre dernier ouvrage sur le suprémacisme blanc et ses origines – occultes aussi – et le Great Reset…

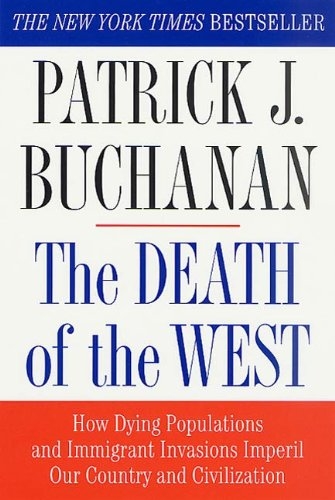

Depuis quelques années, le discours politico-médiatique s’est emparé de la question du suprémacisme blanc et le présente comme une menace universelle…

Qu’en est-il réellement ? Le suprémacisme racial en général est la doctrine qui affirme l’existence d’une hiérarchie entre les races et la supériorité de certaines races sur d’autres. Son expression la mieux documentée est le suprémacisme blanc, qui a connu quatre tentatives historiques de trouver une forme institutionnelle dans des régimes politiques : la Confédération sudiste, prolongée dans le Ku Klux Klan ; l’apartheid en Afrique du Sud ; le Troisième Reich ; l’Ukraine post-soviétique. Quatre tentatives, mais aussi quatre échecs.

Avant de porter un jugement sur le suprémacisme blanc en tant que tel, cette étude vise surtout à répondre à la question : « Pourquoi ces échecs ? » S’agit-il de causes internes ou externes ? De facteurs endogènes ou exogènes ? Ces échecs répétés viennent-ils d’un défaut de conception ou d’ennemis trop puissants ? Peut-être les deux à la fois dans la mesure où le suprémacisme blanc pourrait bien être en fait son meilleur ennemi.

Il est pourtant bien vrai que les « Blancs » sont menacés de disparition à moyen terme par la globalisation des échanges et des techniques, mais ils ne sont pas les seuls. Les nationalismes autochtones de tous horizons peuvent et doivent s’allier pour revendiquer leurs droits et lutter ensemble contre leurs ennemis communs en s’appuyant juridiquement sur la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les nationalistes blancs, enfin débarrassés de la tentation du suprémacisme, et leurs homologues – nationalistes arabes, nationalistes africains, etc. – ont donc du travail car la tâche est immense. Elle déterminera si l’espèce humaine survivra ou non à la biopolitique mondialiste et à la Grande réinitialisation (Great Reset), c’est-à-dire au Grand remplacement par l’intelligence artificielle, la robotisation et les chimères génétiques homme/animal.

Les nationalistes blancs, enfin débarrassés de la tentation du suprémacisme, et leurs homologues – nationalistes arabes, nationalistes africains, etc. – ont donc du travail car la tâche est immense. Elle déterminera si l’espèce humaine survivra ou non à la biopolitique mondialiste et à la Grande réinitialisation (Great Reset), c’est-à-dire au Grand remplacement par l’intelligence artificielle, la robotisation et les chimères génétiques homme/animal.

Dans ce dernier livre, Lucien Cerise nous fait part de sa réflexion sur les dangers mortels qui menacent les peuples indigènes de la planète, et plus particulièrement les peuples indigènes d’Europe. Pris en tenaille par la Grande réinitialisation mondialiste, d’une part, et la tentation suprémaciste, d’autre part, et sachant que ces options apparemment antagonistes se rejoignent finalement sur le transhumanisme, les peuples autochtones n’ont d’autre choix que de renvoyer les deux dos à dos. Alors, quelle solution pour en sortir vivants ? Le nationalisme autochtone.

Notes:

1 – Cf. « Connaissez-vous la stratégie « untact »? Le projet de la Corée du Sud pour une vie sans contact » https://www.rtbf.be/info/monde/detail_connaissez-vous-la-...

2 – Cf. https://twitter.com/Justindoigt2/status/1403282243427131398

3 – Cf. The Mindscape of Alan Moore, 2003. https://www.youtube.com/watch?v=MFHn-HzacxY

4 – Cf. https://noach.es/category/ordo-ab-chao/ordo-ab-chao-tome-...

5 – Cf. « Première « Implant Party » en France : les images d’ERTV ». https://www.egaliteetreconciliation.fr/Premiere-Implant-P...

6 – « Nous venons de dire que le mot « exister » ne peut pas s’appliquer proprement

au non-manifesté, c’est-à-dire en somme à l’état principiel ; en effet, pris dans son

sens strictement étymologique (du latin ex-stare), ce mot indique l’être dépendant à

l’égard d’un principe autre que lui-même, ou, en d’autres termes, celui qui n’a pas en

lui-même sa raison suffisante, c’est-à-dire l’être contingent, qui est la même chose

que l’être manifesté. » (Chapitre I – Le symbolisme de la Croix – René Guénon)

7 – Repères utilisés en maçonnerie pour désigner les points inaltérables. Bien que les maçons parlent souvent de Parole créatrice, les landmarks concernent autant le posisme (magie gestuelle).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Sanctions économiques et commerciales ? L’Angleterre les applique déjà :

Sanctions économiques et commerciales ? L’Angleterre les applique déjà : « Dans ce gouvernement, il est, dans les temps ordinaires, plus aisé au particulier de constituer en prison son débiteur, qu'au roi de faire arrêter un séditieux, et il est moins dangereux pour sa liberté personnelle d'ourdir une conspiration que d'endosser une lettre de change; c'est ce qu'on appelle la liberté publique. »

« Dans ce gouvernement, il est, dans les temps ordinaires, plus aisé au particulier de constituer en prison son débiteur, qu'au roi de faire arrêter un séditieux, et il est moins dangereux pour sa liberté personnelle d'ourdir une conspiration que d'endosser une lettre de change; c'est ce qu'on appelle la liberté publique. »

Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt".

Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt". Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".

Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".

En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."

En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."

Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.

Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.

La notion même de "philosophie" devrait acquérir un autre sens. Rappelez-vous les mots de Nietzsche : "Que les dieux aussi philosophent me semble une pensée digne et pieuse, qui peut donner de la joie même au croyant dévot" ? C'est ce qu'il a écrit dans les brouillons de son livre Dionysos. Expérience de la philosophie divine. On sait que Nietzsche se disait élève du philosophe Dionysos. Sans doute, qu'en philosophant on entre dans la sphère du divin. Et, se référant une fois de plus à Nietzsche, on ne peut s'empêcher de souligner que "tous les philosophes sont des gens qui ont fait l'expérience de quelque chose d'inhabituel". Bien plus tôt, à l'époque de la Renaissance, Pic de la Mirandole avait dit quelque chose de similaire: "Si l'on examine la signification et le sens secret des noms sacrés d'Apollon, on verra qu'ils témoignent que Dieu est un philosophe non moins qu'un devin".

La notion même de "philosophie" devrait acquérir un autre sens. Rappelez-vous les mots de Nietzsche : "Que les dieux aussi philosophent me semble une pensée digne et pieuse, qui peut donner de la joie même au croyant dévot" ? C'est ce qu'il a écrit dans les brouillons de son livre Dionysos. Expérience de la philosophie divine. On sait que Nietzsche se disait élève du philosophe Dionysos. Sans doute, qu'en philosophant on entre dans la sphère du divin. Et, se référant une fois de plus à Nietzsche, on ne peut s'empêcher de souligner que "tous les philosophes sont des gens qui ont fait l'expérience de quelque chose d'inhabituel". Bien plus tôt, à l'époque de la Renaissance, Pic de la Mirandole avait dit quelque chose de similaire: "Si l'on examine la signification et le sens secret des noms sacrés d'Apollon, on verra qu'ils témoignent que Dieu est un philosophe non moins qu'un devin".

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.”

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.”

1.

1. 4.

4. 7.

7. Le

Le